Антагонисты рецептора cgrp

Номер патента: 20409

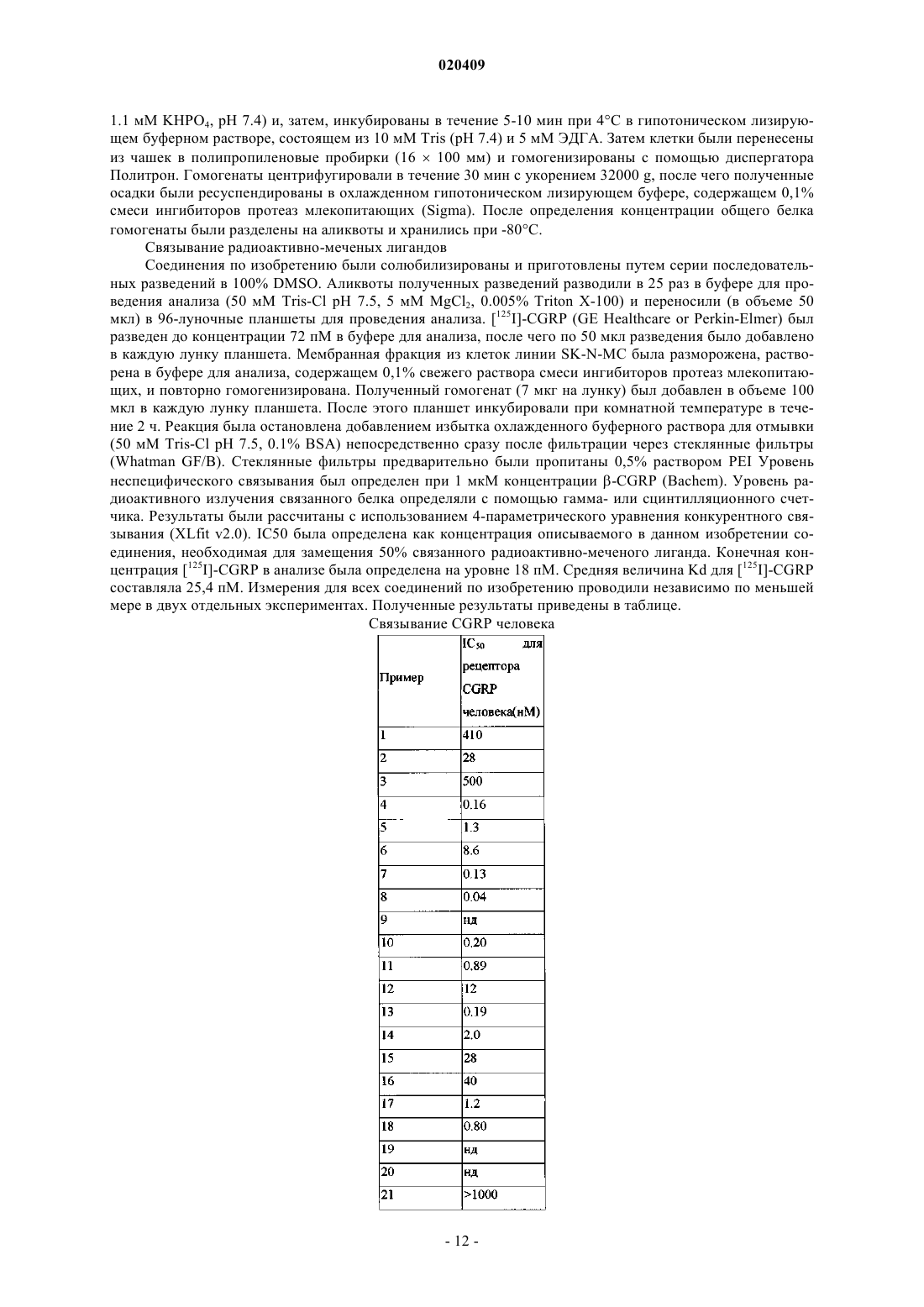

Опубликовано: 30.10.2014

Авторы: Мэйкор Джон Е., Луо Гуанглин, Дубовчик Джин М.

Формула / Реферат

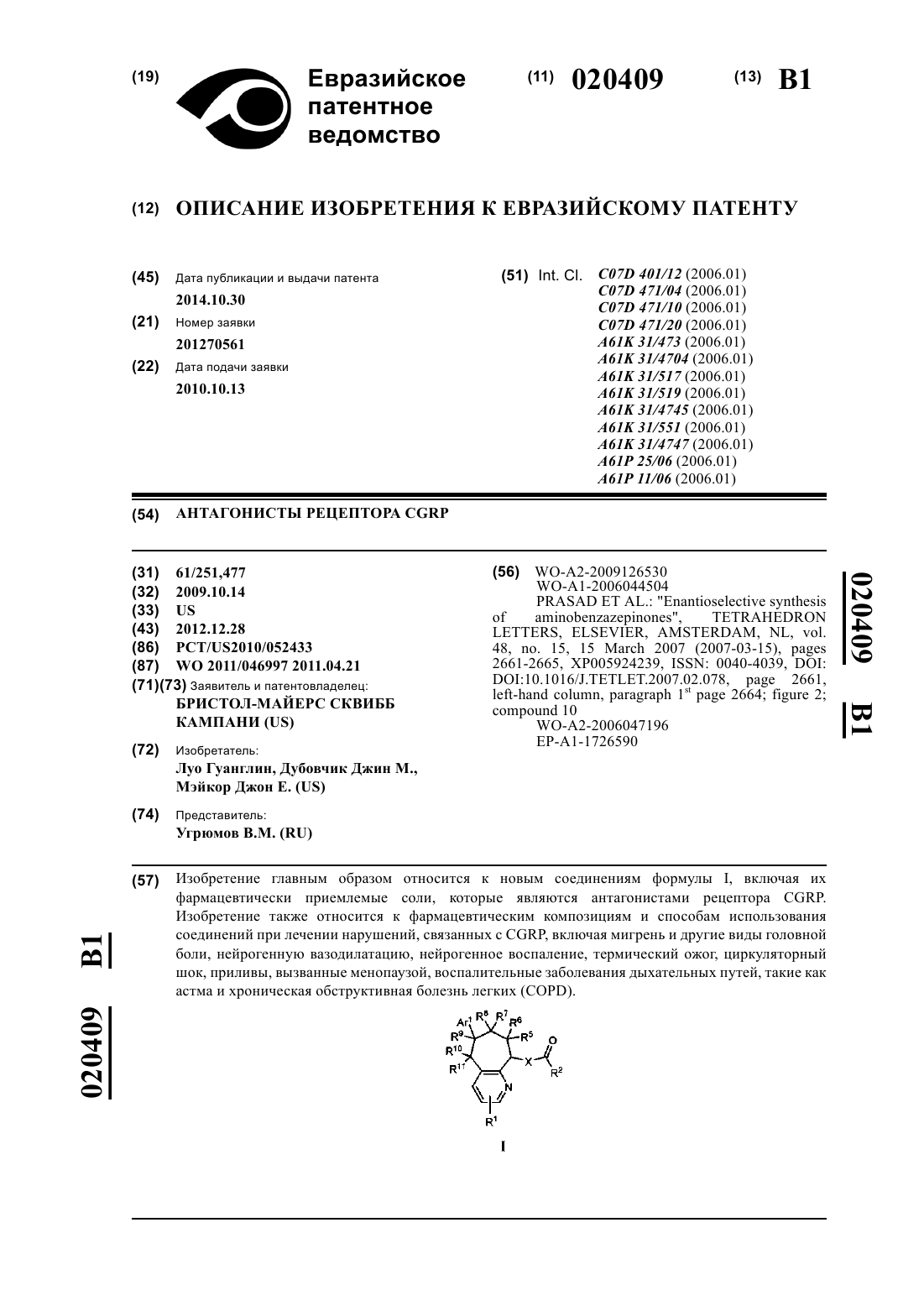

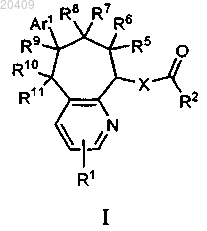

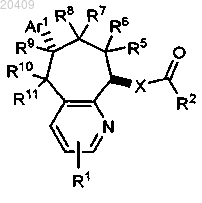

1. Соединение формулы I

где R1 представляет собой водород;

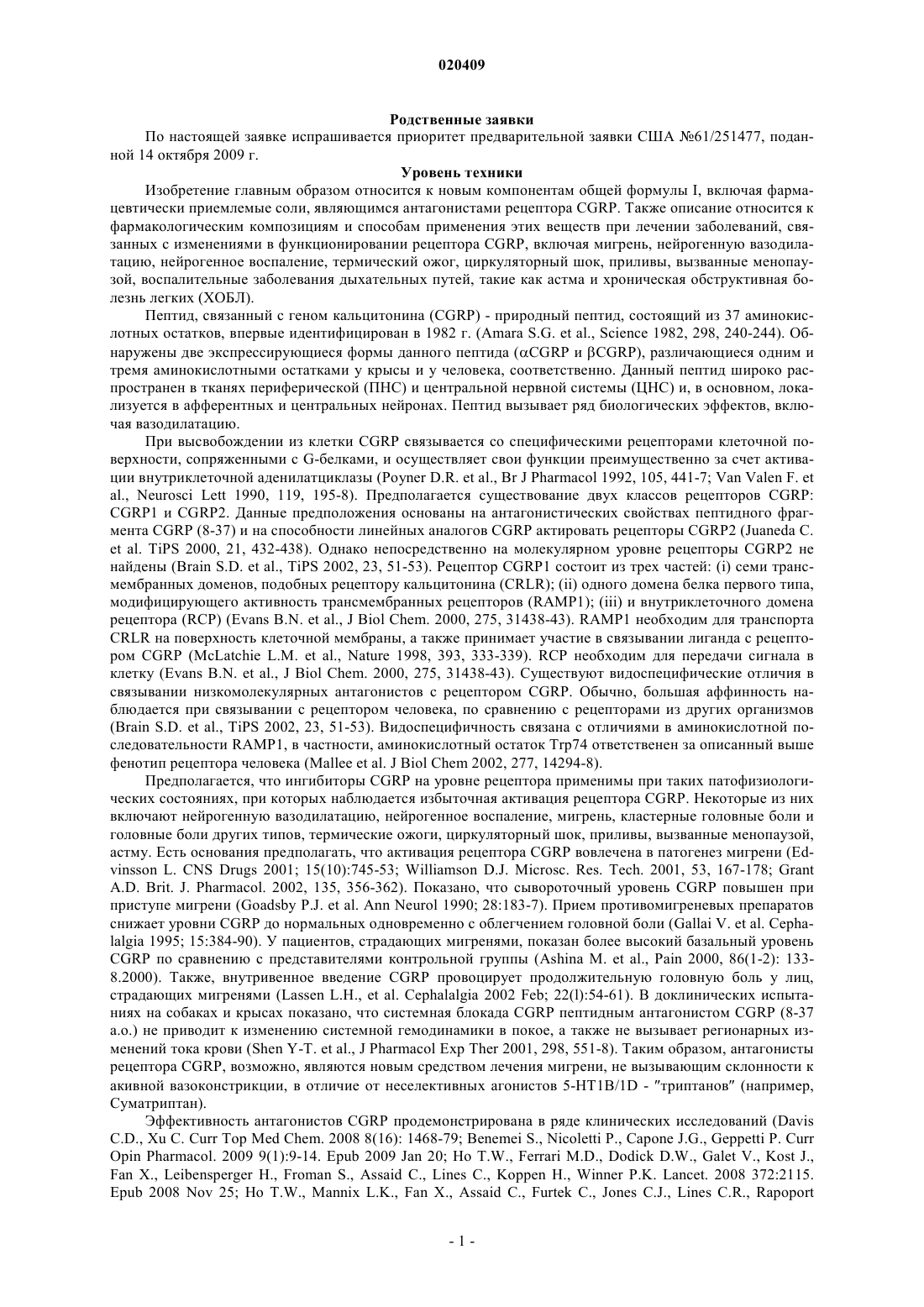

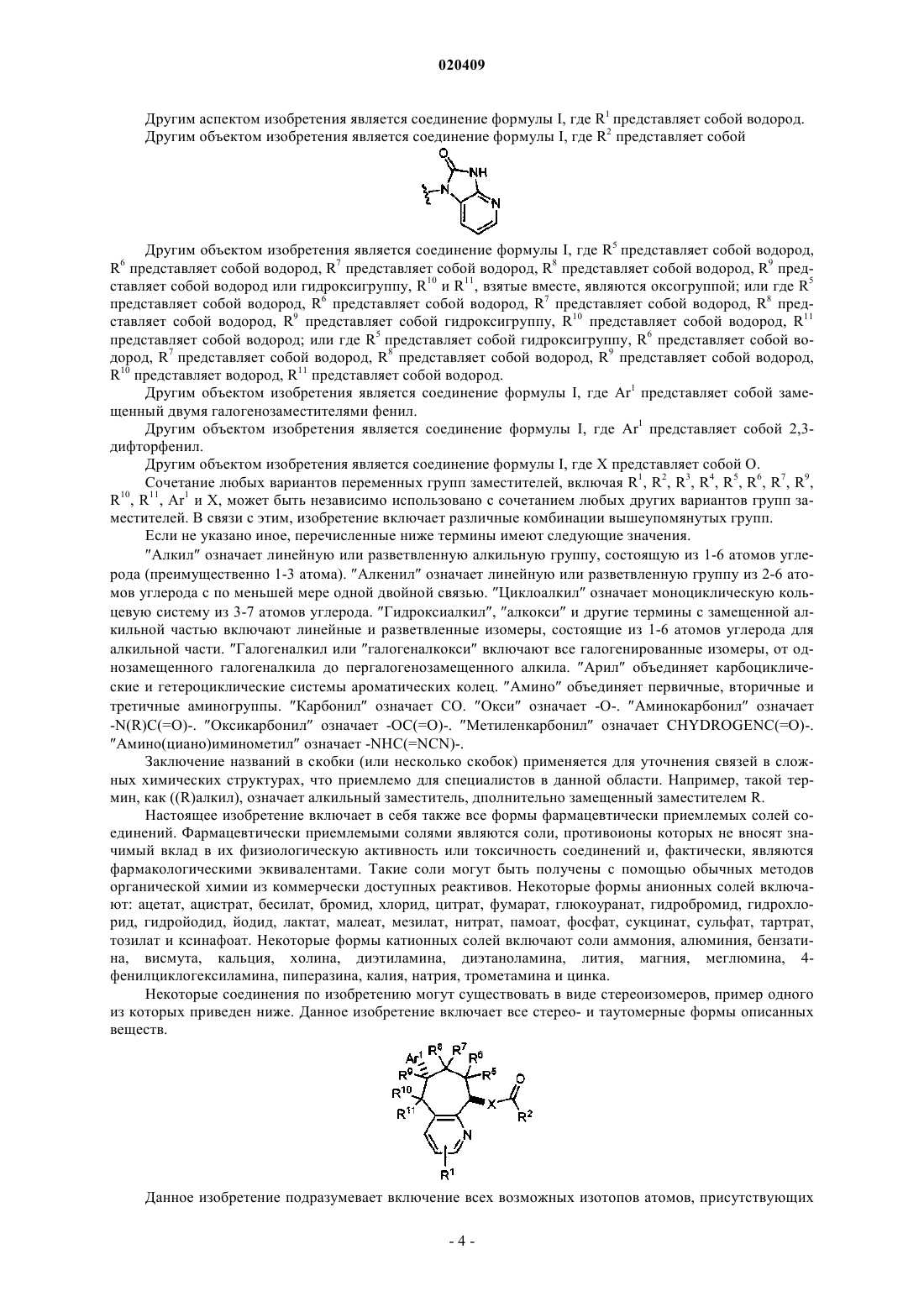

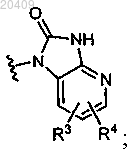

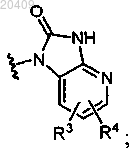

R2 представляет собой

или пиперидинил, замещенный

R3 представляет собой водород;

R4 представляет собой водород;

R5 представляет собой водород или гидроксигруппу;

R6 представляет собой водород;

R7 представляет собой водород;

R8 представляет собой водород;

R9 представляет собой водород или гидроксигруппу;

R10 представляет собой водород;

R11 представляет собой водород, гидрокси-, азидо-, амино-, алкиламино-, диалкиламиногруппу или алкоксикарбонил;

или R10 и R11, взятые вместе, представляют собой О или N-OH;

Ar1 представляет собой фенил, замещенный 0-2 заместителями, выбранными из галогена; и

X представляет собой О, СН2 или NH;

или его фармацевтически приемлемая соль.

2. Соединение по п.1, в котором

R1 представляет собой водород;

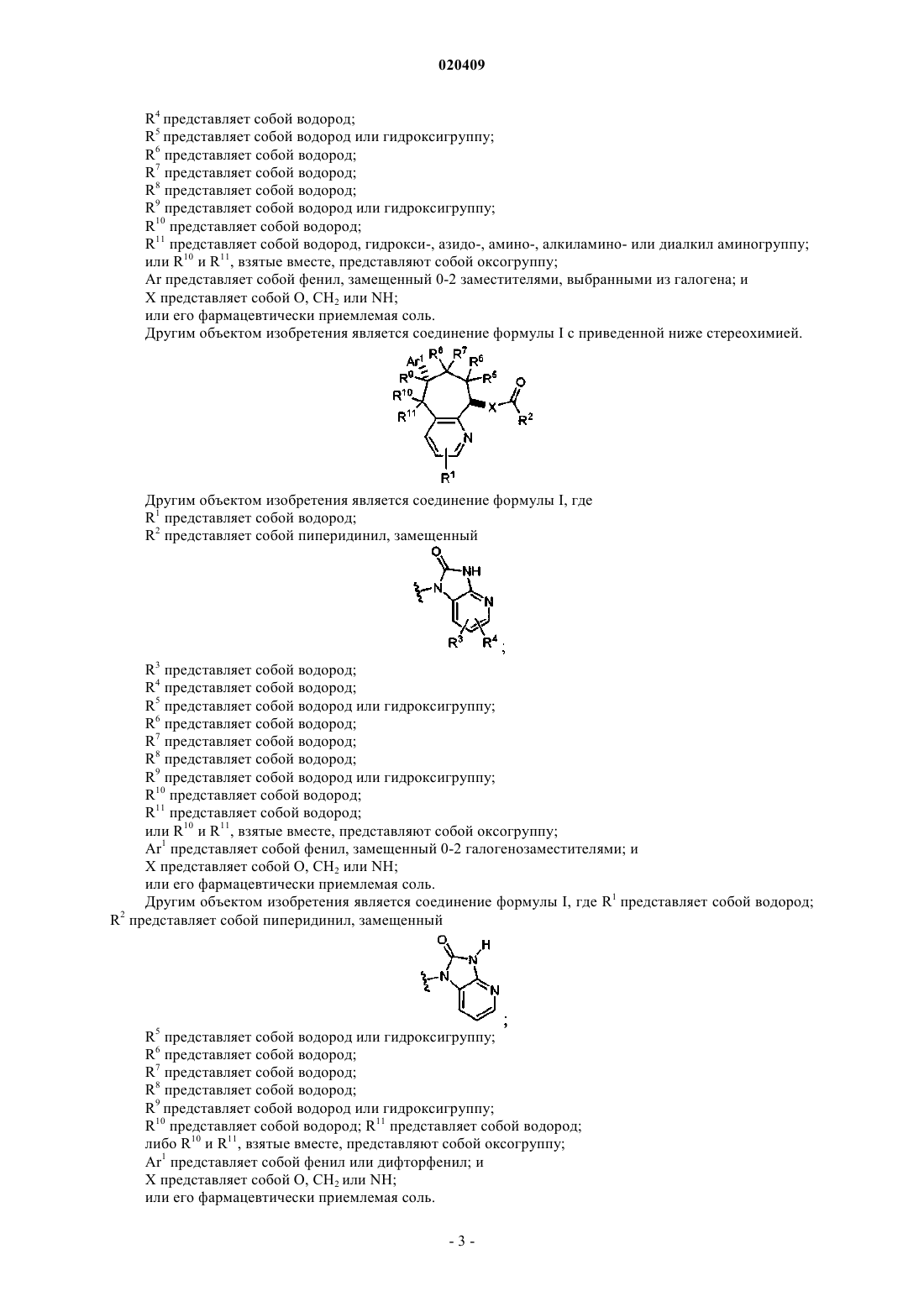

R2 представляет собой пиперидинил, замещенный

R3 представляет собой водород;

R4 представляет собой водород;

R5 представляет собой водород или гидроксигруппу;

R6 представляет собой водород;

R7 представляет собой водород;

R8 представляет собой водород;

R9 представляет собой водород или гидроксигруппу;

R10 представляет собой водород;

R11 представляет собой водород, гидрокси-, азидо-, амино-, алкиламино- или диалкиламиногруппу;

или R10 и R11, взятые вместе, представляют собой оксогруппу;

Ar1 представляет собой фенил, замещенный 0-2 заместителями, выбранными из галогена; и

X представляет собой О, СН2 или NH;

или его фармацевтически приемлемая соль.

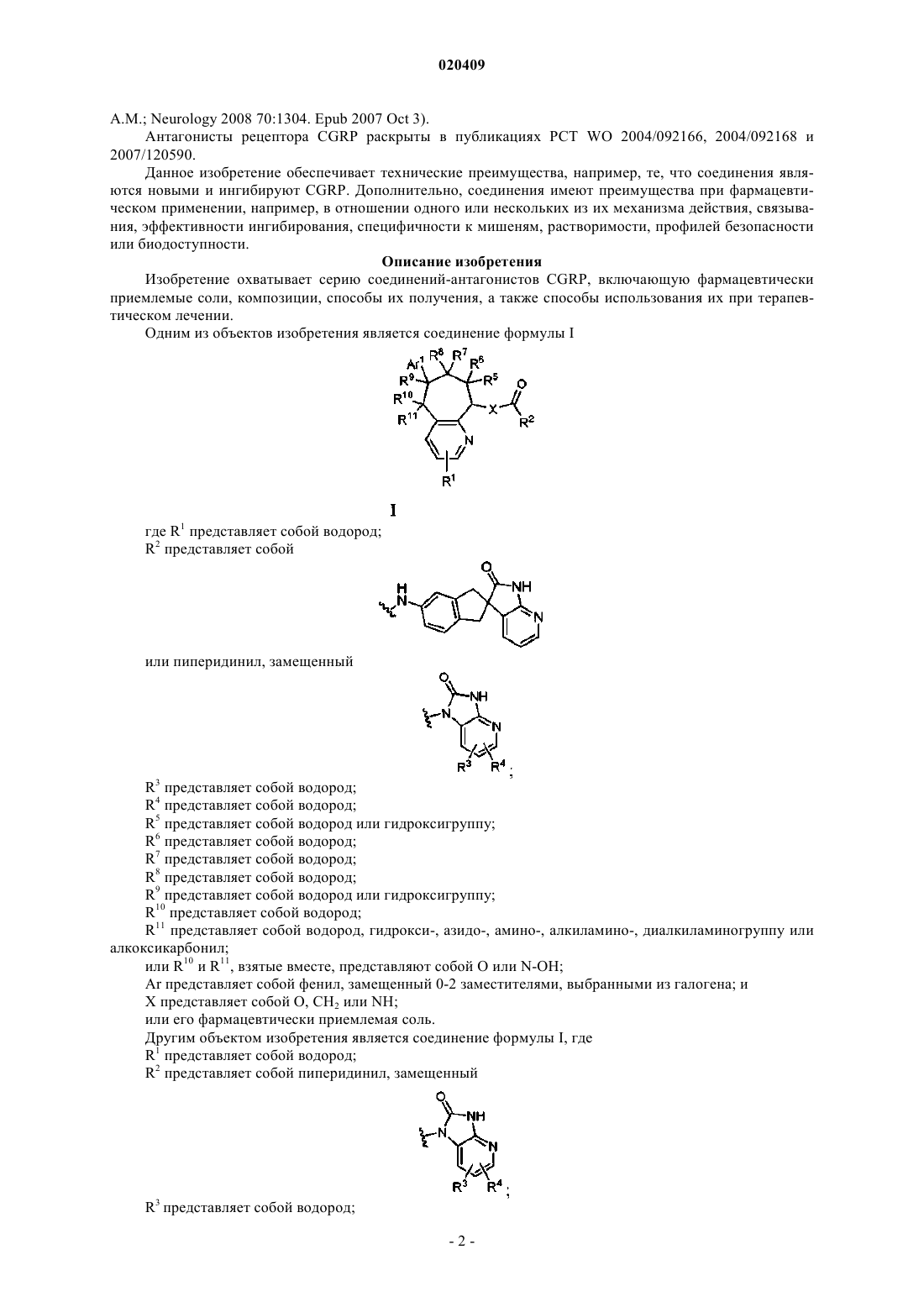

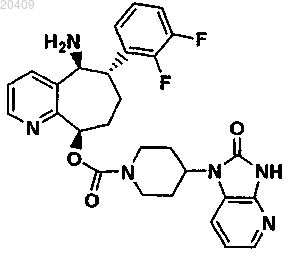

3. Соединение по п.1 с приведенной ниже стереохимией

4. Соединение по п.1, в котором R5 представляет собой водород, R6 представляет собой водород, R7 представляет собой водород, R8 представляет собой водород, R9 представляет собой водород или гидроксигруппу и R10 и R11, взятые вместе, представляют собой оксогруппу; или в котором R5 представляет собой водород, R6 представляет собой водород, R7 представляет собой водород, R8 представляет собой водород, R9 представляет собой гидроксигруппу, R10 представляет собой водород и R11 представляет собой водород; или в котором R5 представляет собой гидроксигруппу, R6 представляет собой водород, R7 представляет собой водород, R8 представляет собой водород, R9 представляет собой водород, R10 представляет собой водород и R11 представляет собой водород.

5. Соединение по п.1, в котором Ar1 представляет собой фенил, замещенный двумя галогеновыми заместителями.

6. Соединение по п.5, в котором Ar1 представляет собой 2,3-дифторфенил.

7. Соединение по п.1, в котором X представляет собой О.

8. Соединение по п.1, выбранное из группы, состоящей из

(6R,9R)-6-(2,3-дифторфенил)-6-гидрокси-5-оксо-6,7,8,9-тетрагидро-5H-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(9R)-6-(2,3-дифторфенил)-5-оксо-6,7,8,9-тетрагидро-5H-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1H-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(5S,6R,9R)-6-(2,3-дифторфенил)-5,6-дигидрокси-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1H-имидазо14,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(5S,6S,9R)-6-(2,3-дифторфенил)-5-гидрокси-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(5R,6S,9R)-6-(2,3-дифторфенил)-5-гидрокси-6,7,8,9-тетрагидро-5H-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(5S,6S,9R)-6-(2,3-дифторфенил)-5-гидрокси-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(5S,6S,9R)-5-азидо-6-(2,3-дифторфенил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(5S,6S,9R)-5-амино-6-(2,3-дифторфенил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(6S,9R)-6-(2,3-дифторфенил)-6-гидрокси-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(5S,6S,9R)-5-амино-6-(3,5-дифторфенил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(5S,6S,9R)-6-(3,5-дифторфенил)-5-гидрокси-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(6S,8R,9S)-6-(2,3-дифторфенил)-8-гидрокси-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1H-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(5S,6S,9R)-6-(2,3-дифторфенил)-5-(метиламино)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(5S,6S,9R)-6-(2,3-дифторфенил)-5-(диметиламино)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(6S,9R,Z)-6-(2,3-дифторфенил)-5-(гидроксиимино)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

(6S,9R,Е)-6-(2,3-дифторфенил)-5-(гидроксиимино)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат;

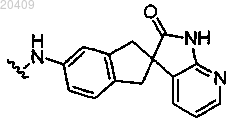

(5S,6S,9R)-5-амино-6-(2,3-дифторфенил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 2'-оксо-1,1',2',3-тетрагидроспиро[инден-2,3'-пирроло[2,3-b]пиридин]-5-илкарбамат;

трет-бутил (5S,6S,9R)-9-амино-6-(2,3-дифторфенил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-5-илкарбамат;

трет-бутил (5S,6S,9S)-6-(2,3-дифторфенил)-9-(2-оксо-2-(4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-ил)этил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-5-илкарбамат;

трет-бутил (5S,6S,9R)-6-(2,3-дифторфенил)-9-(2-оксо-2-(4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-ил)этил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-5-илкарбамат и

1-(1-(2-((5S,6S,9R)-5-амино-6-(2,3-дифторфенил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил)ацетил)пиперидин-4-ил)-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-2(3Н)-он;

или его фармацевтически приемлемая соль.

9. Соединение по п.1, которое представляет собой (5S,6S,9R)-5-амино-6-(2,3-дифторфенил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигадро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат

или его фармацевтически приемлемая соль.

10. Композиция для лечения состояния, связанного с аберрантными уровнями CGRP, содержащая соединение по п.1 или его фармацевтически приемлемую соль и фармацевтически приемлемый носитель.

11. Композиция по п.10, в которой соединением 1 является (5S,6S,9R)-5-амино-6-(2,3-дифторфенил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат.

12. Способ лечения состояния, связанного с аберрантными уровнями CGRP, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения по п.1 или его фармацевтически приемлемой соли.

13. Способ по п.12, где состоянием является мигрень.

14. Способ по п.12, где соединением по п.1 является (5S,6S,9R)-5-амино-6-(2,3-дифторфенил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат.

15. Способ по п.13, где соединением по п.1 является (5S,6S,9R)-5-амино-6-(2,3-дифторфенил)-6,7,8,9-тетрагидро-5Н-циклогепта[b]пиридин-9-ил 4-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазо[4,5-b]пиридин-1-ил)пиперидин-1-карбоксилат.

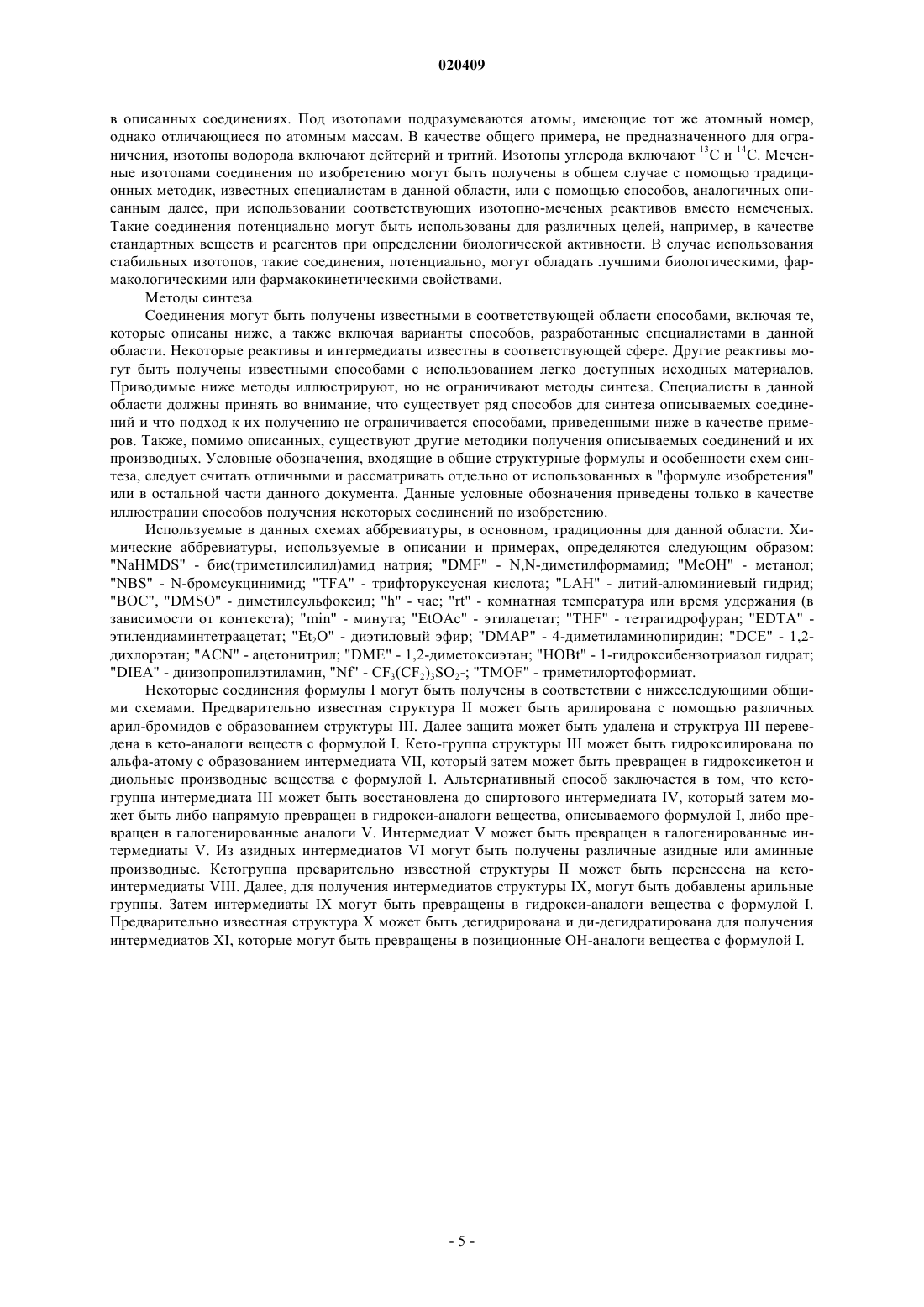

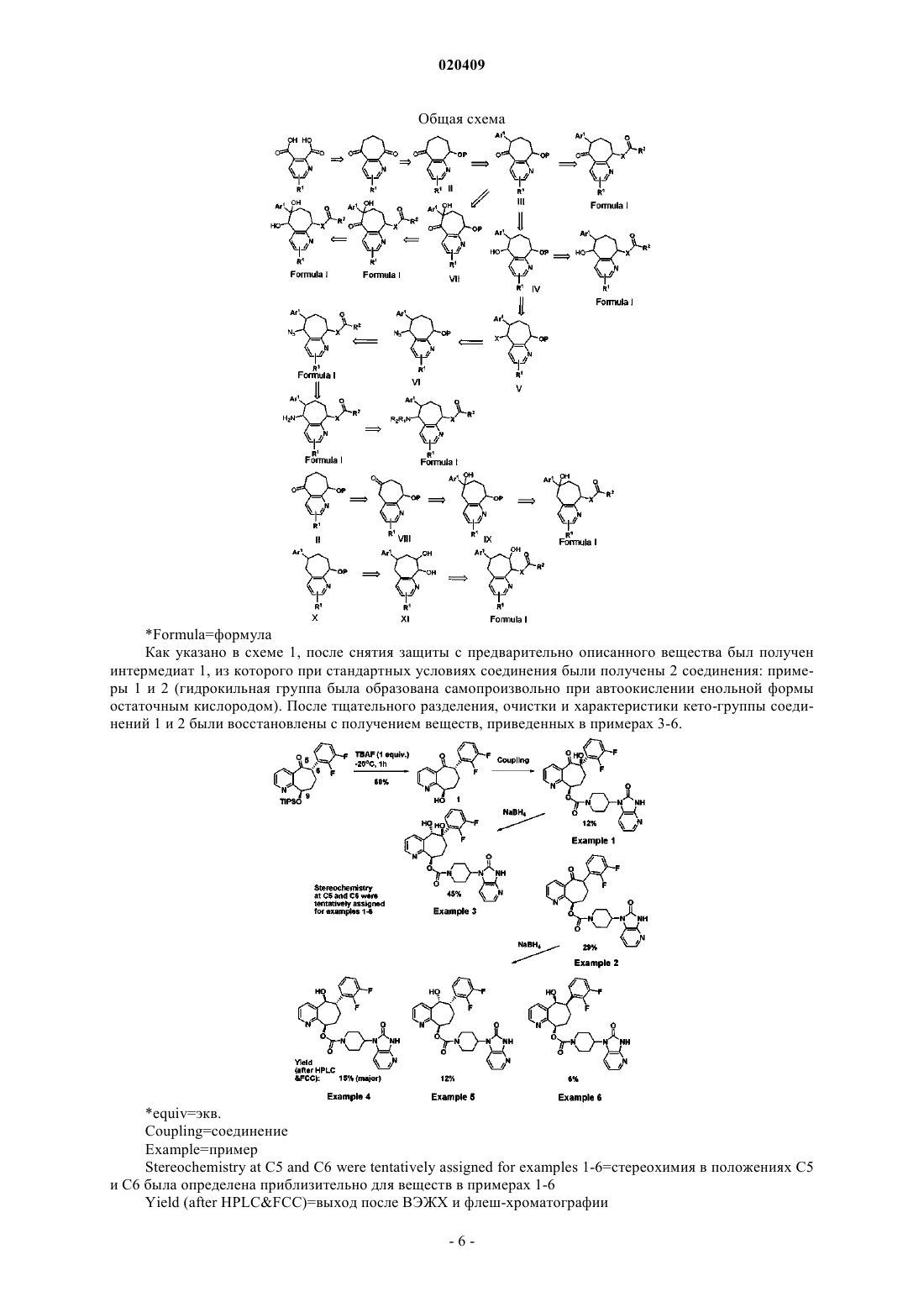

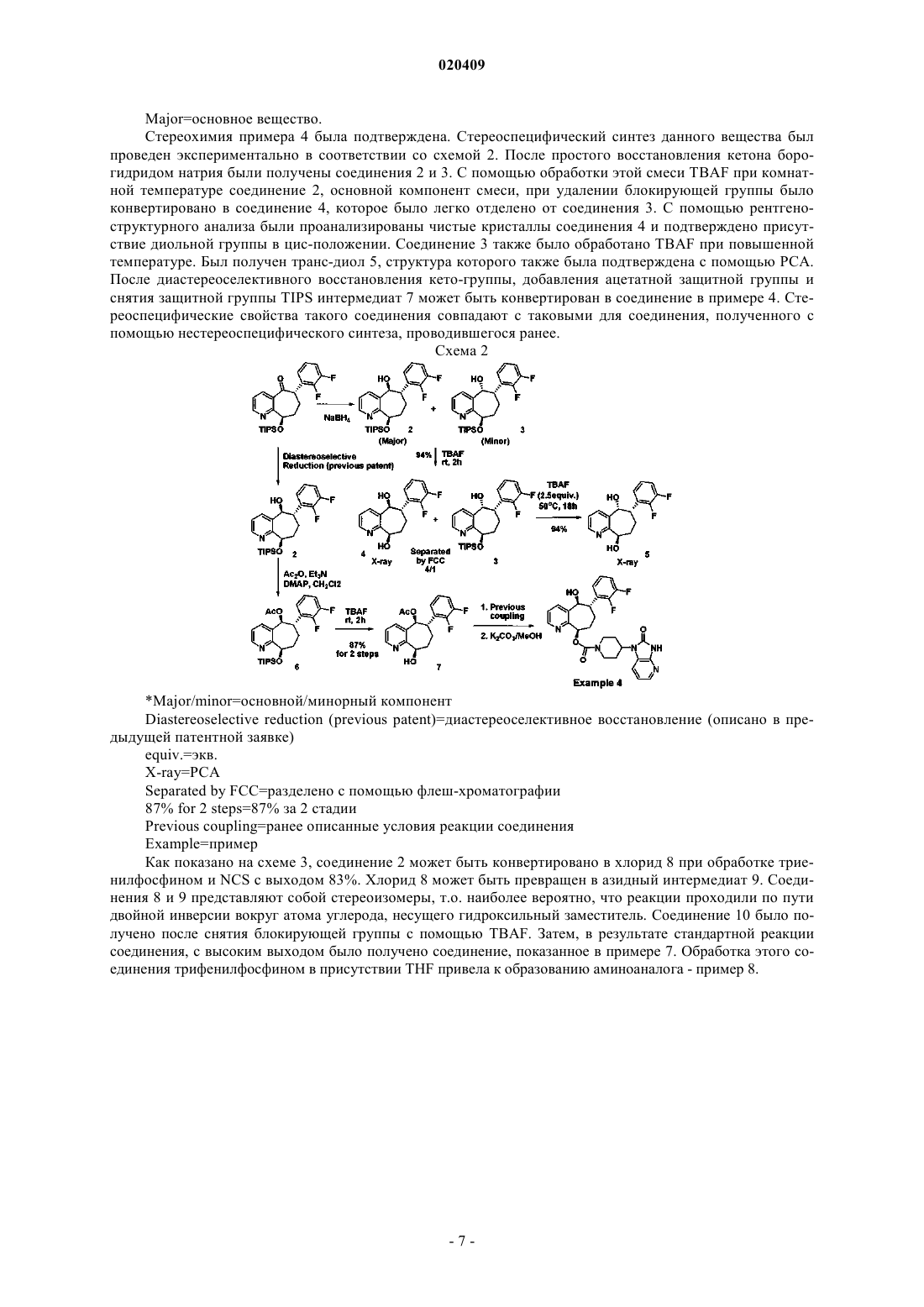

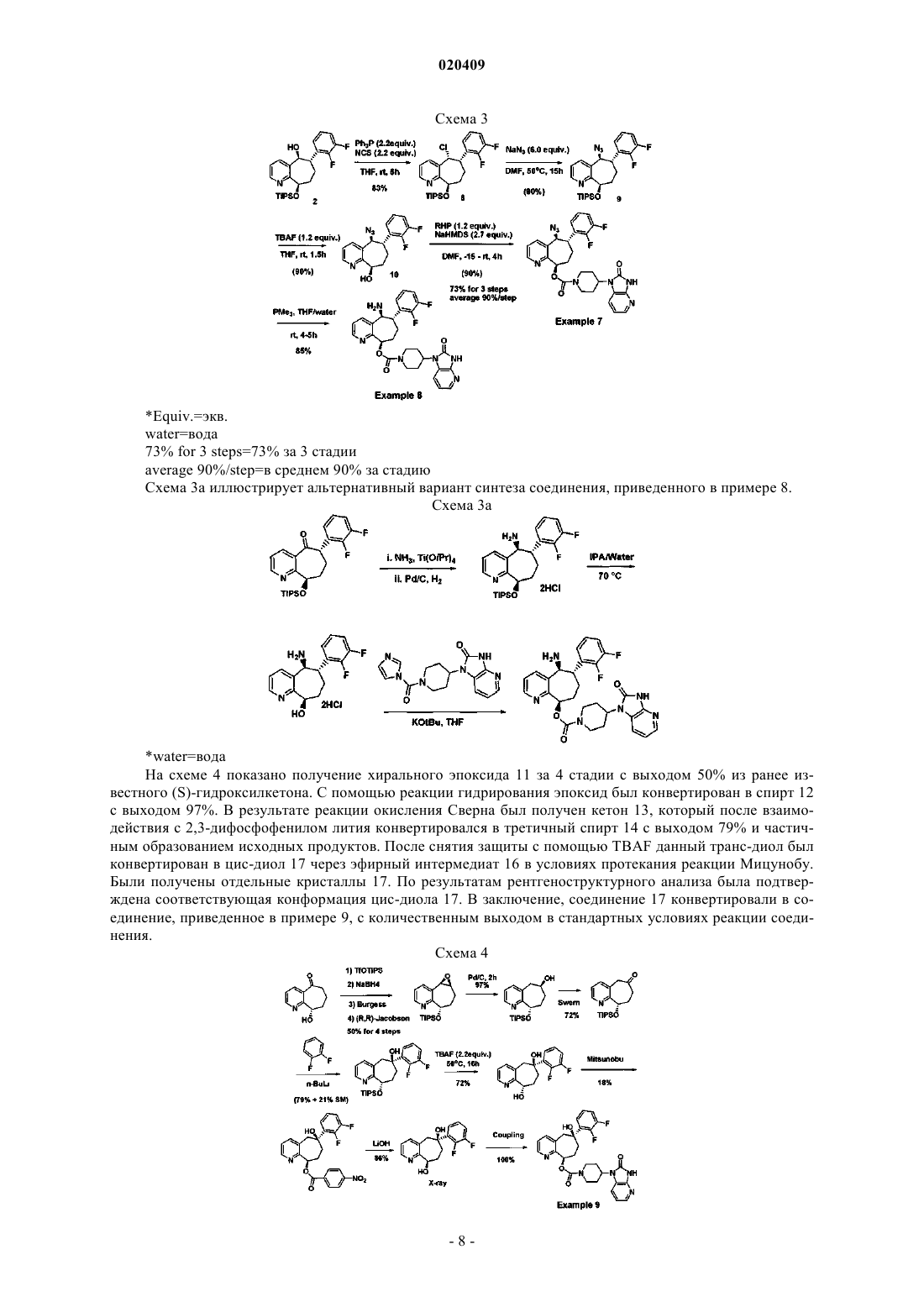

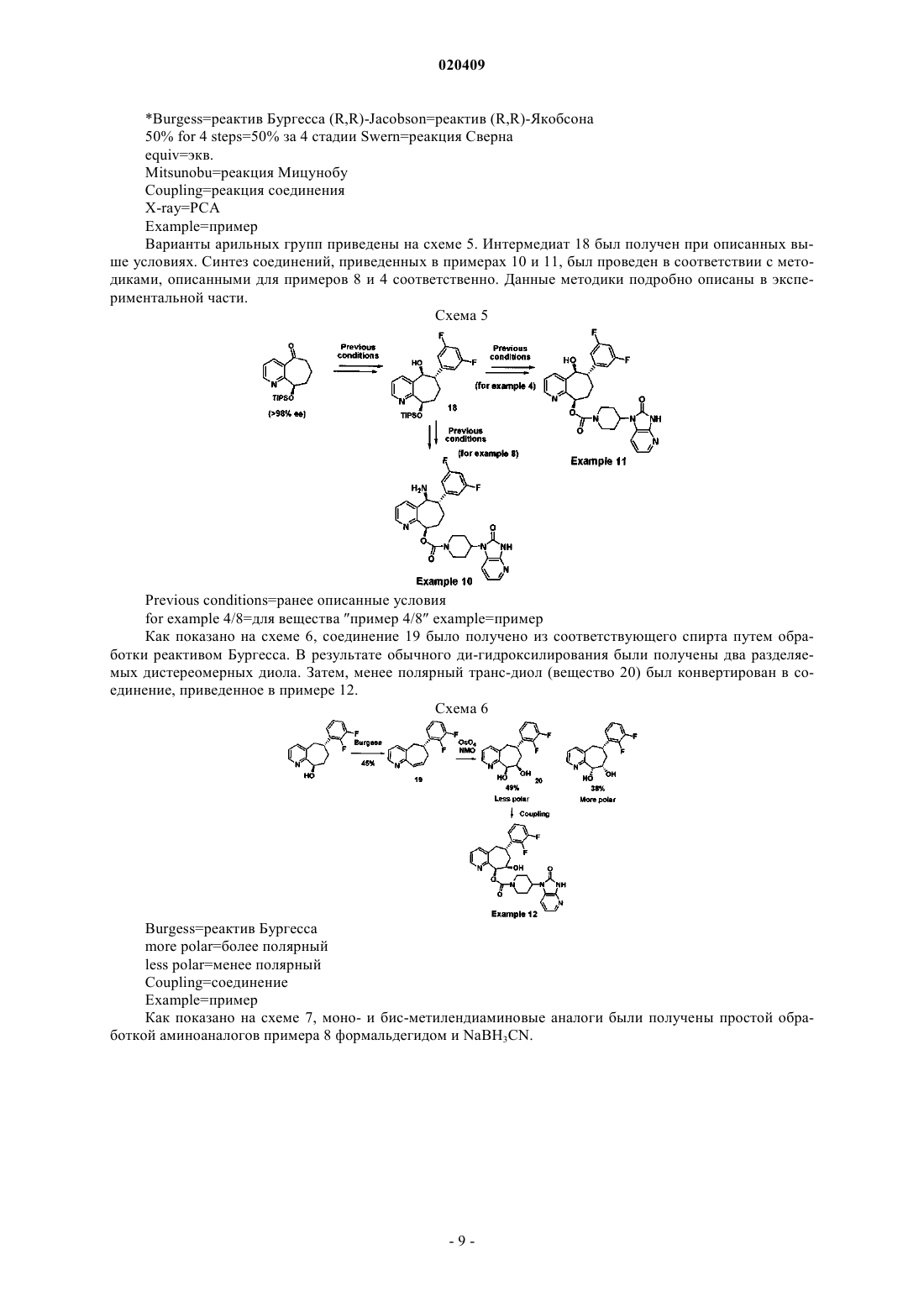

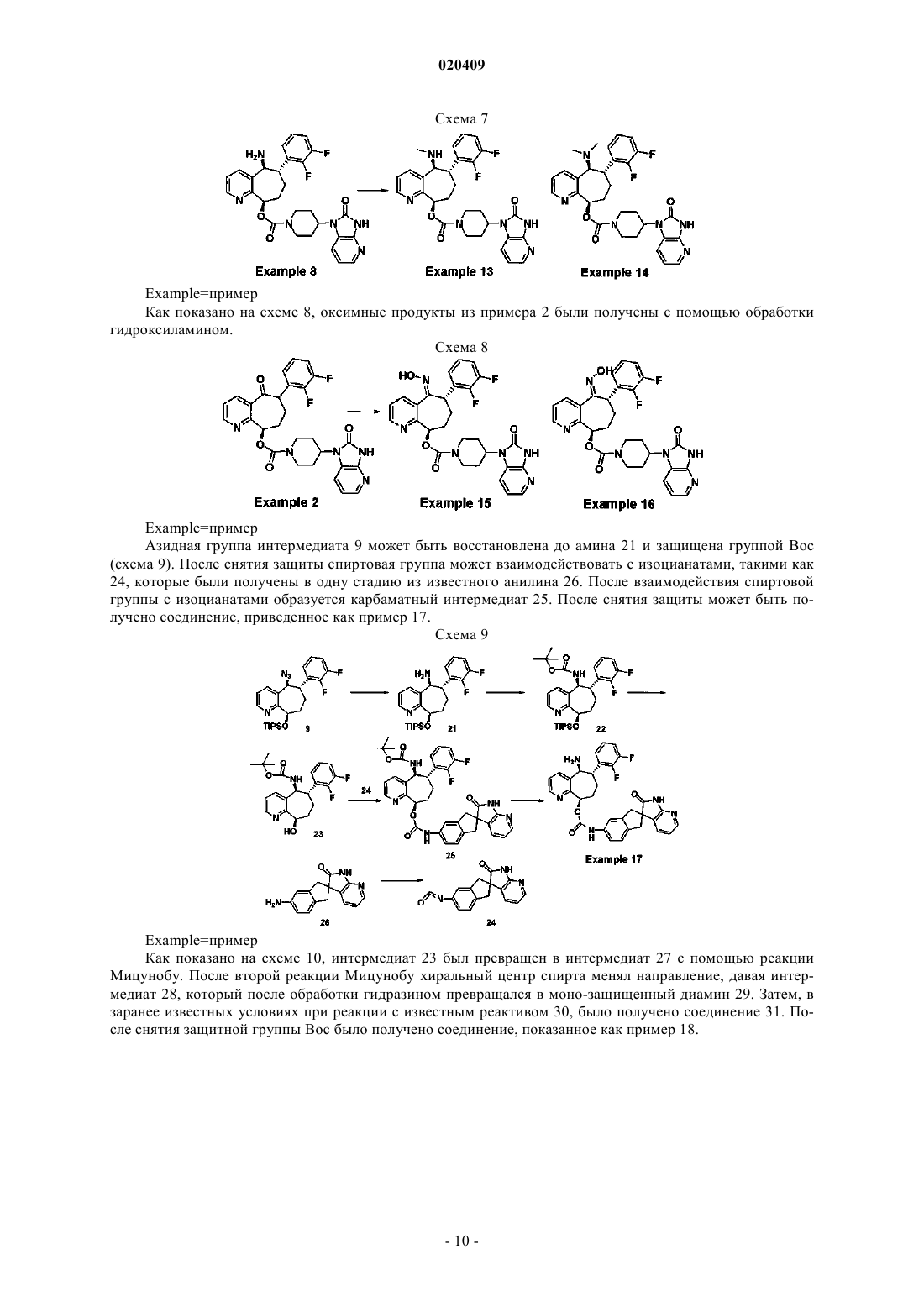

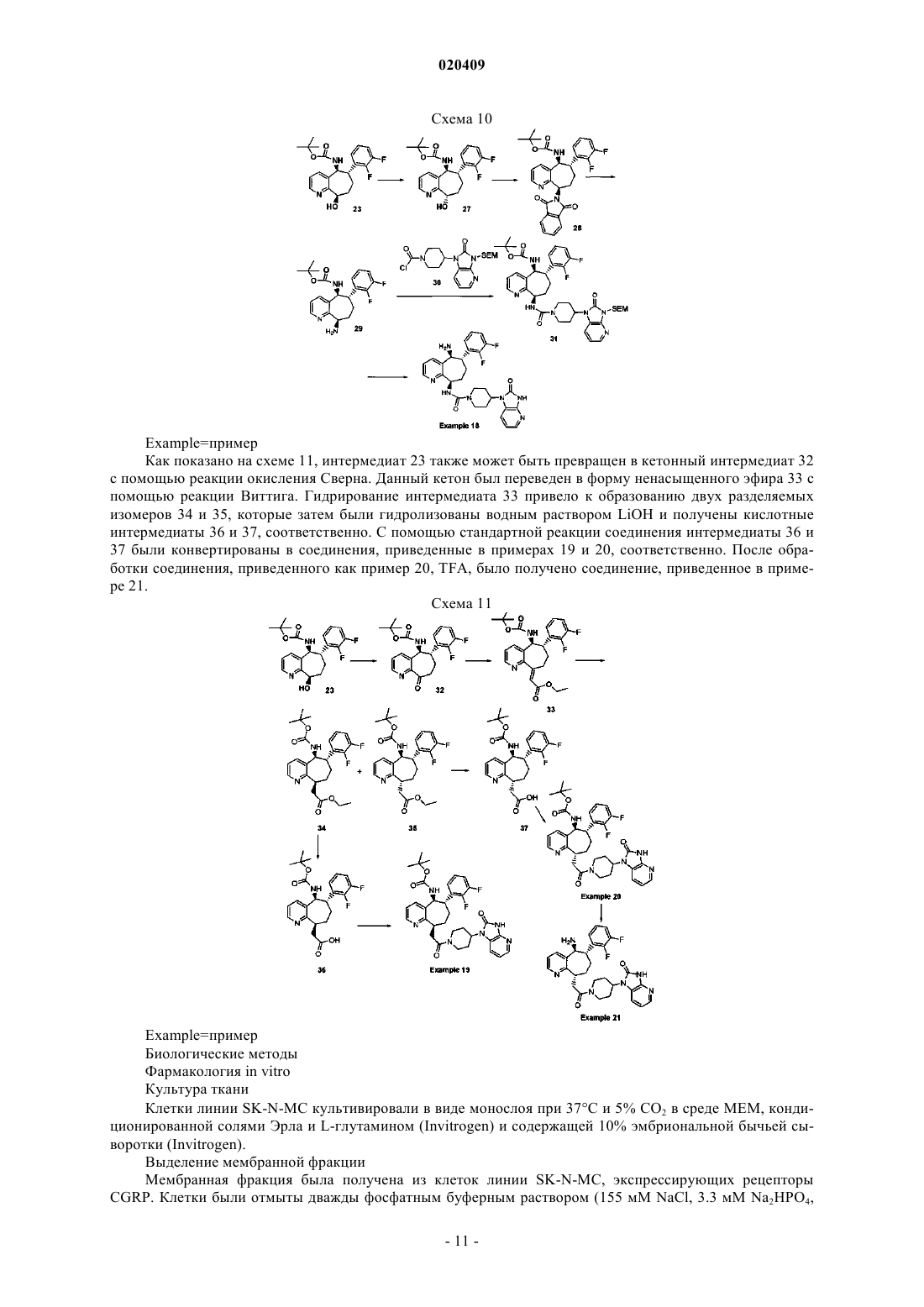

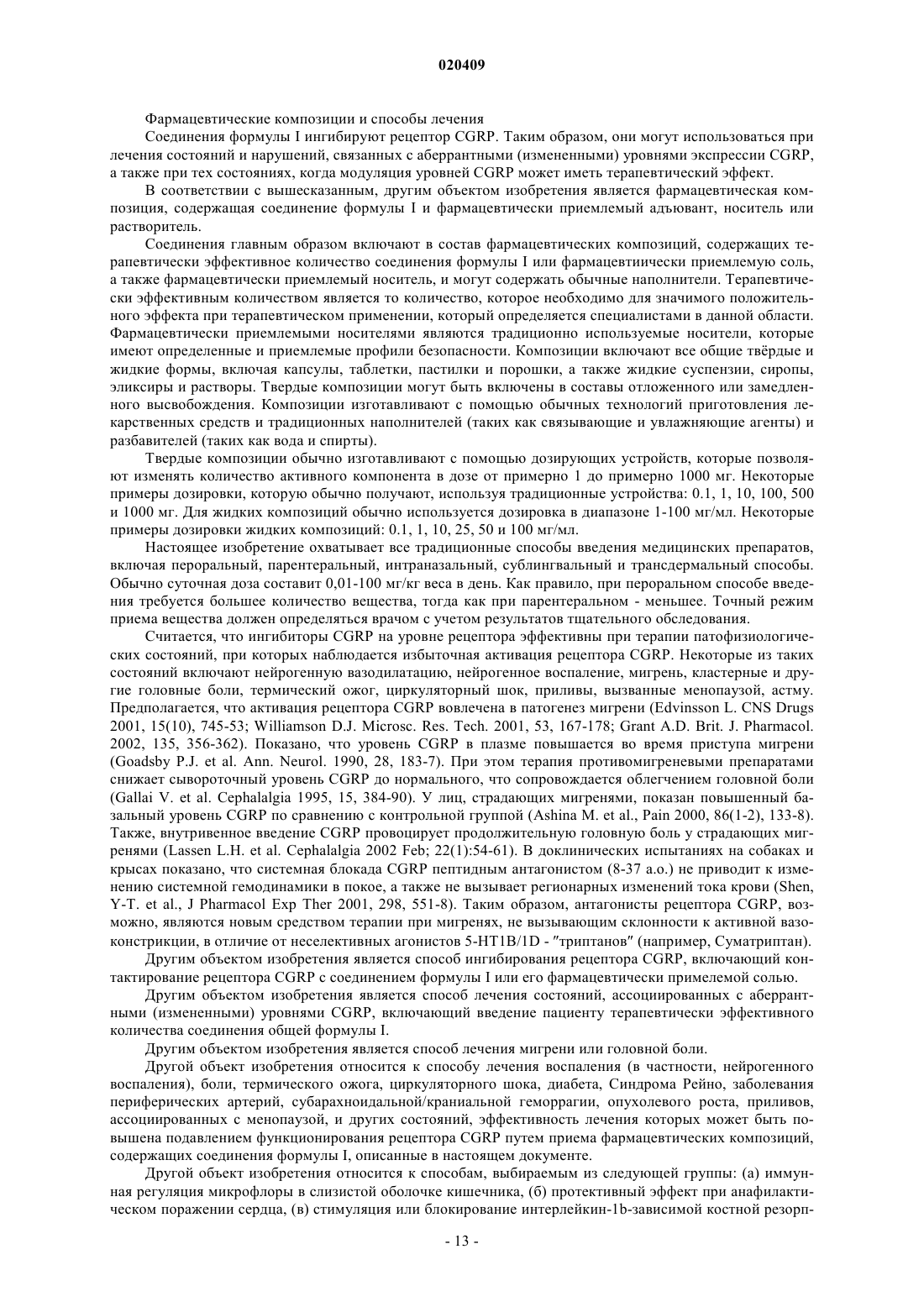

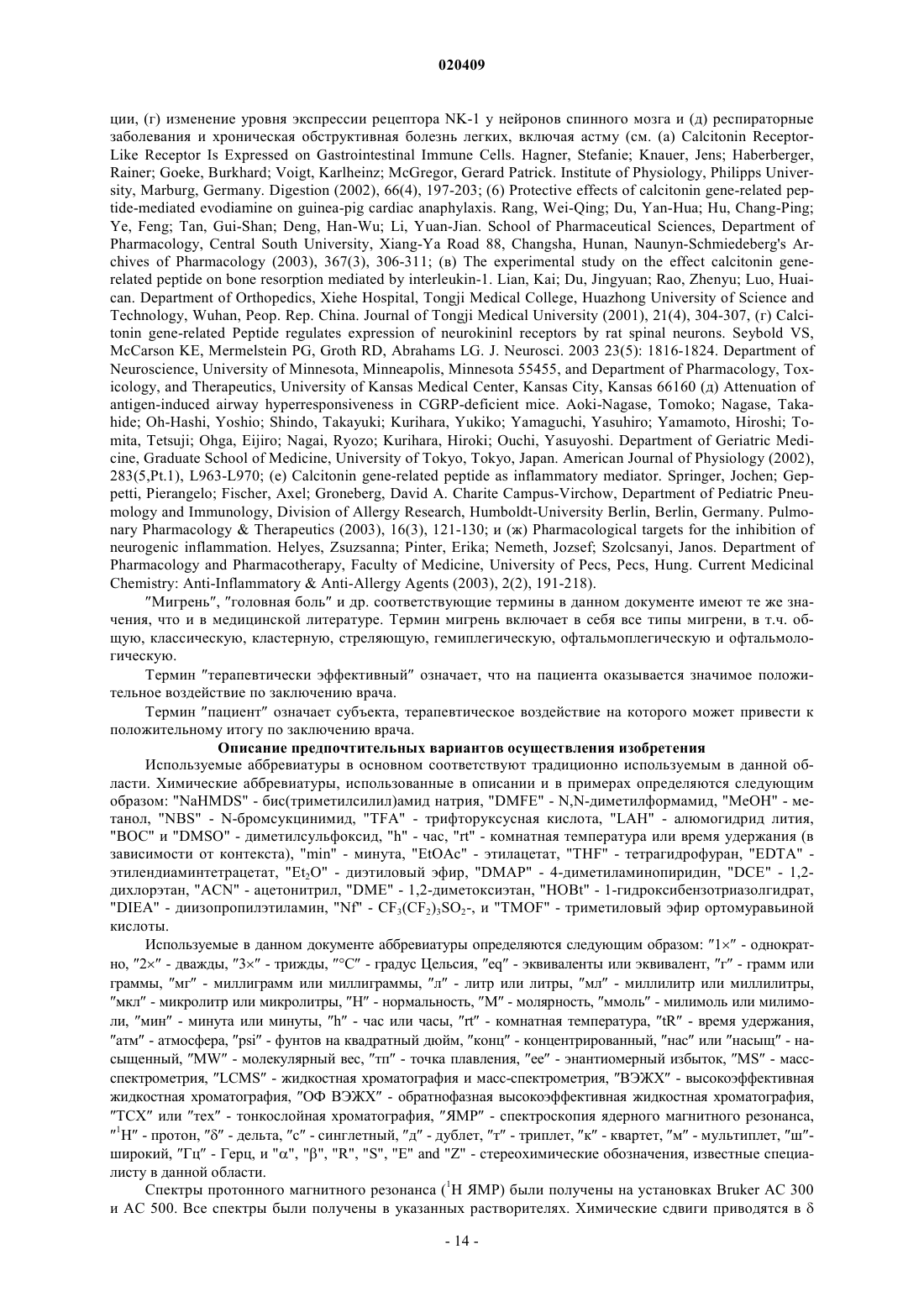

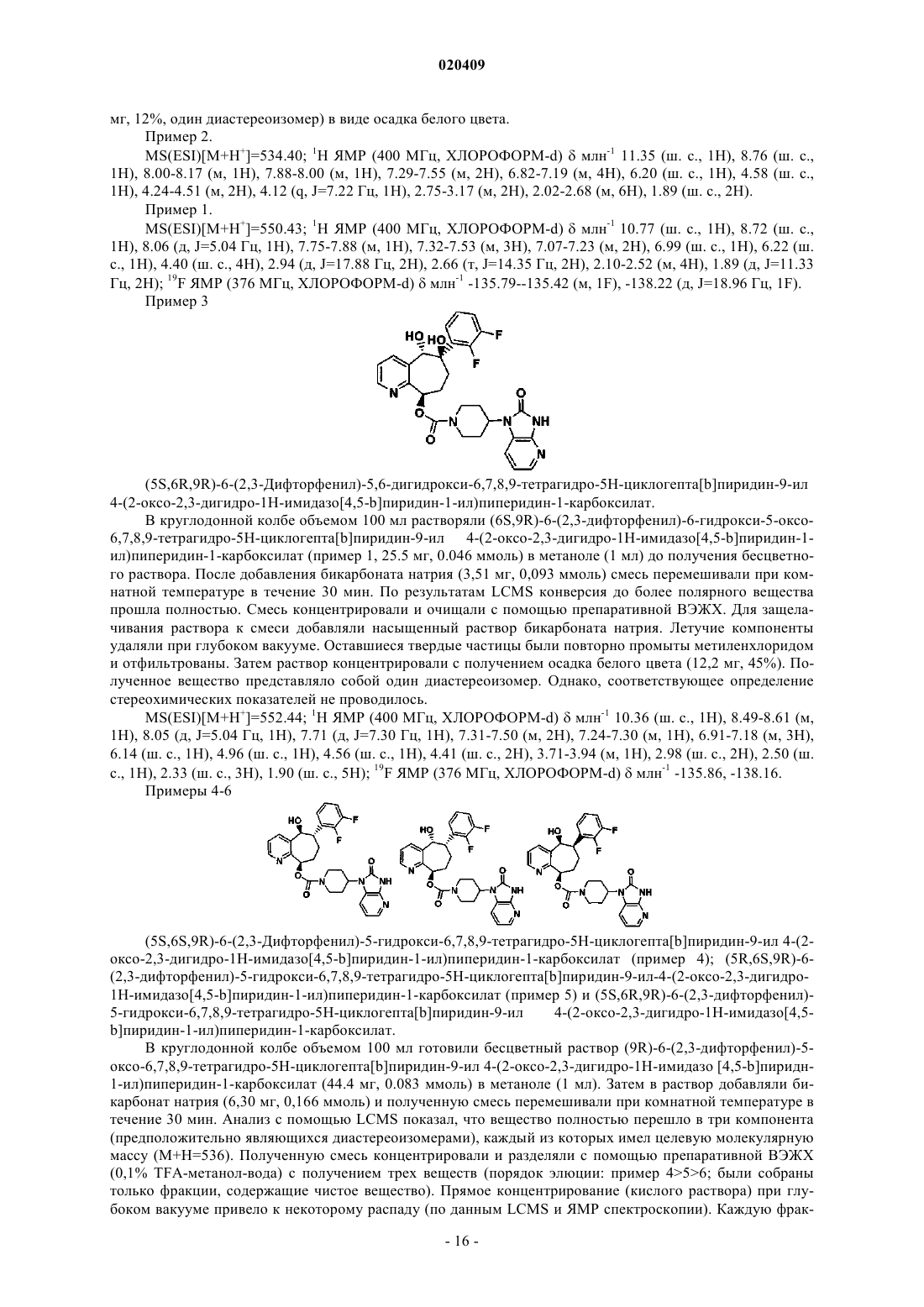

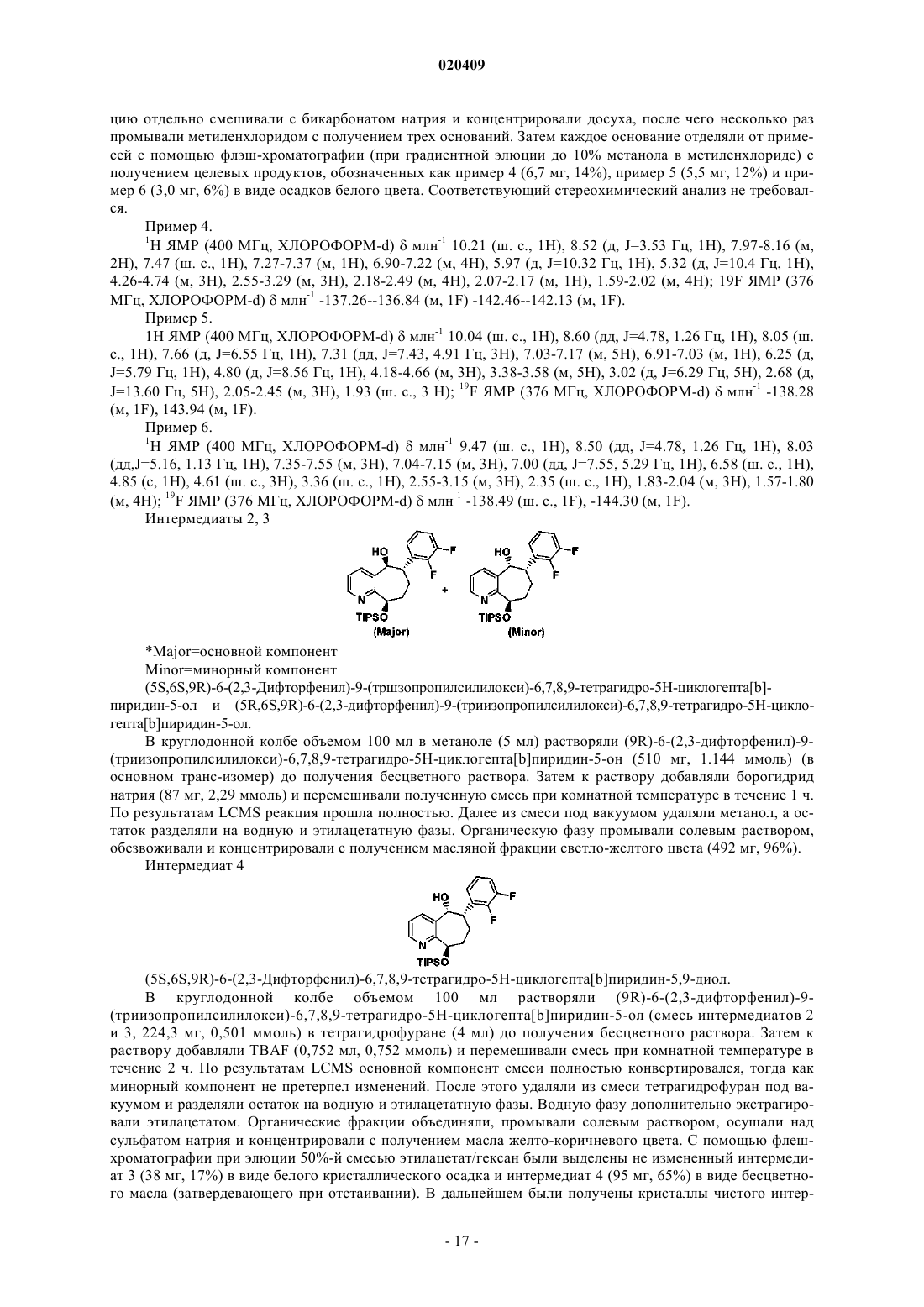

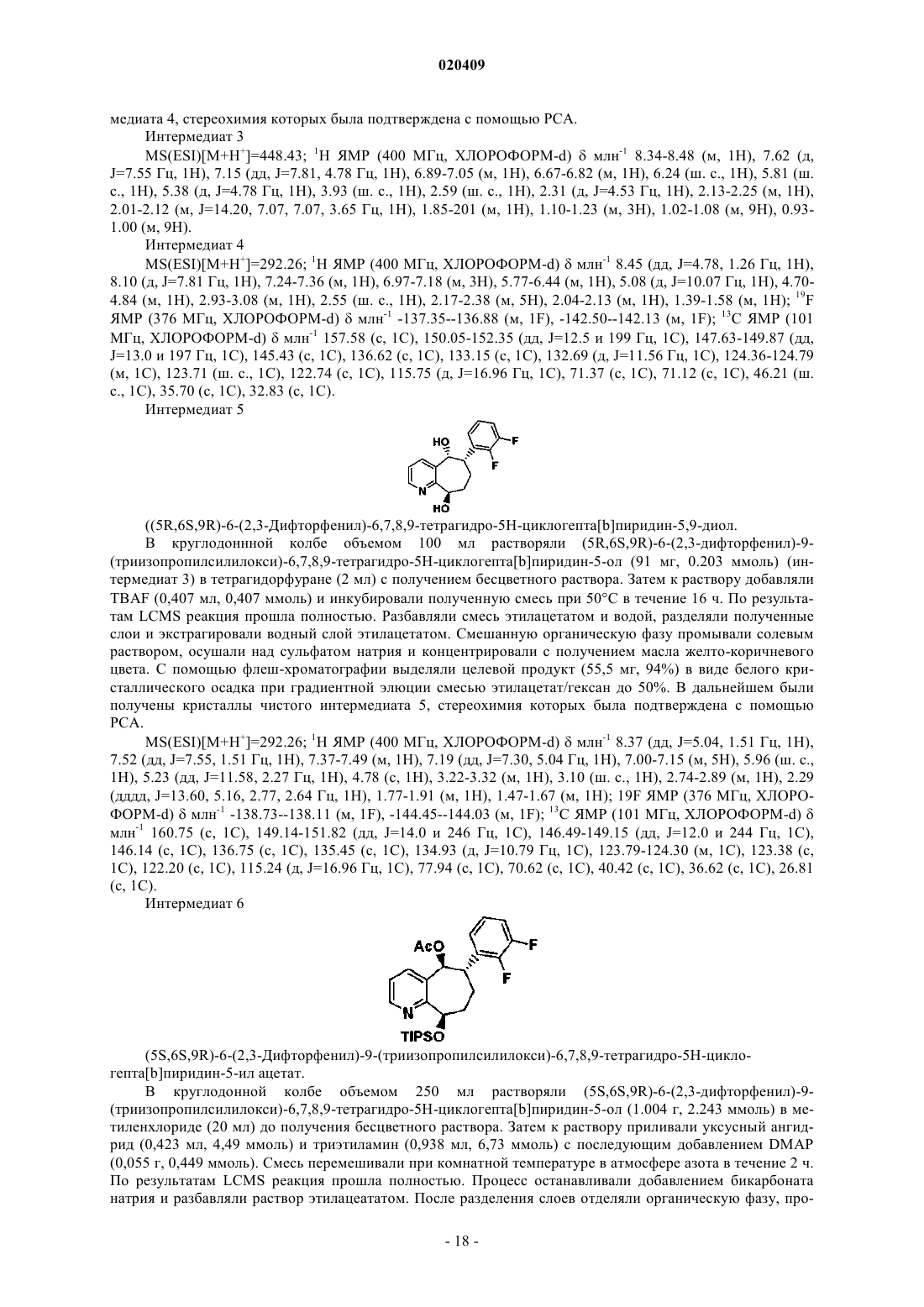

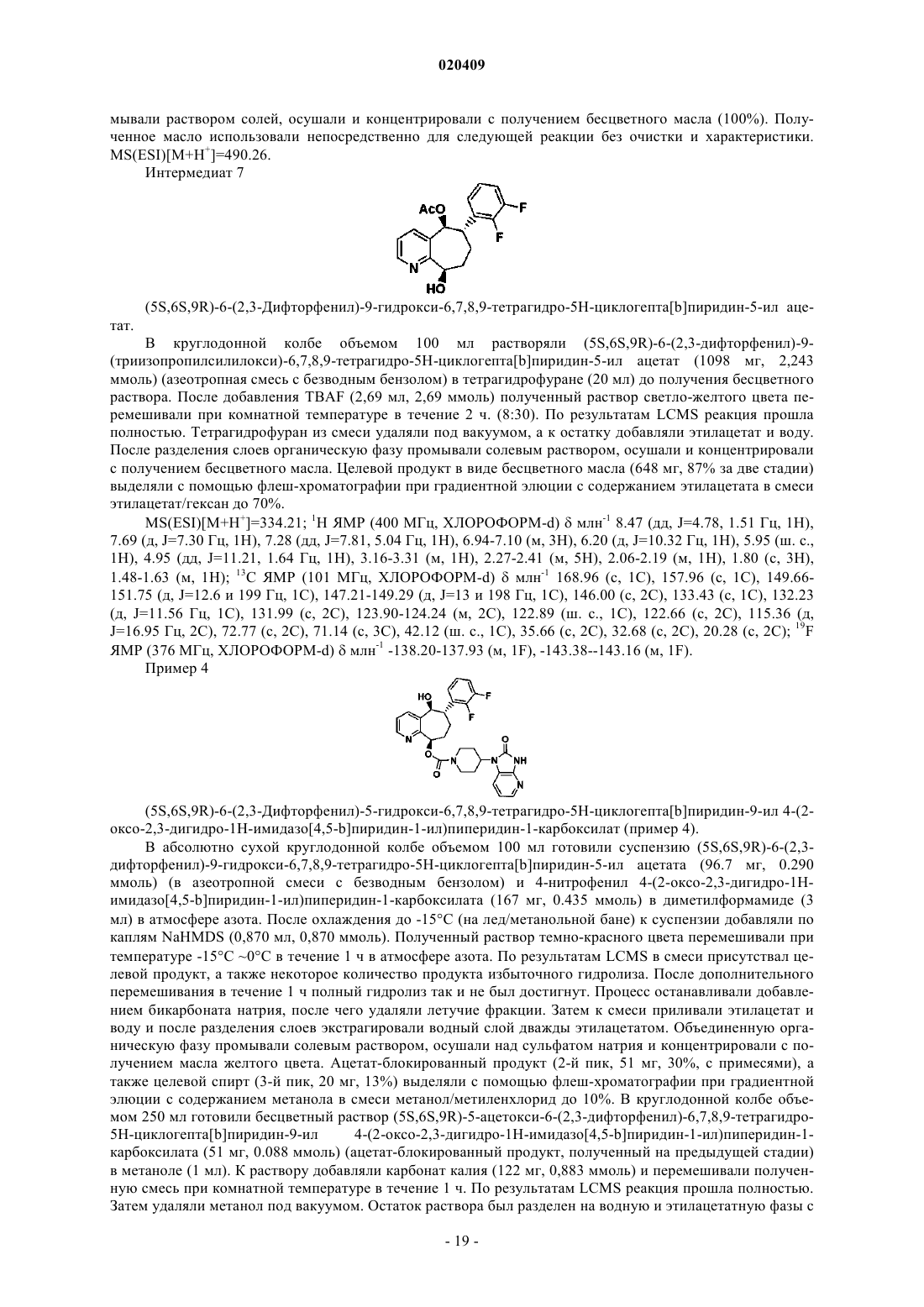

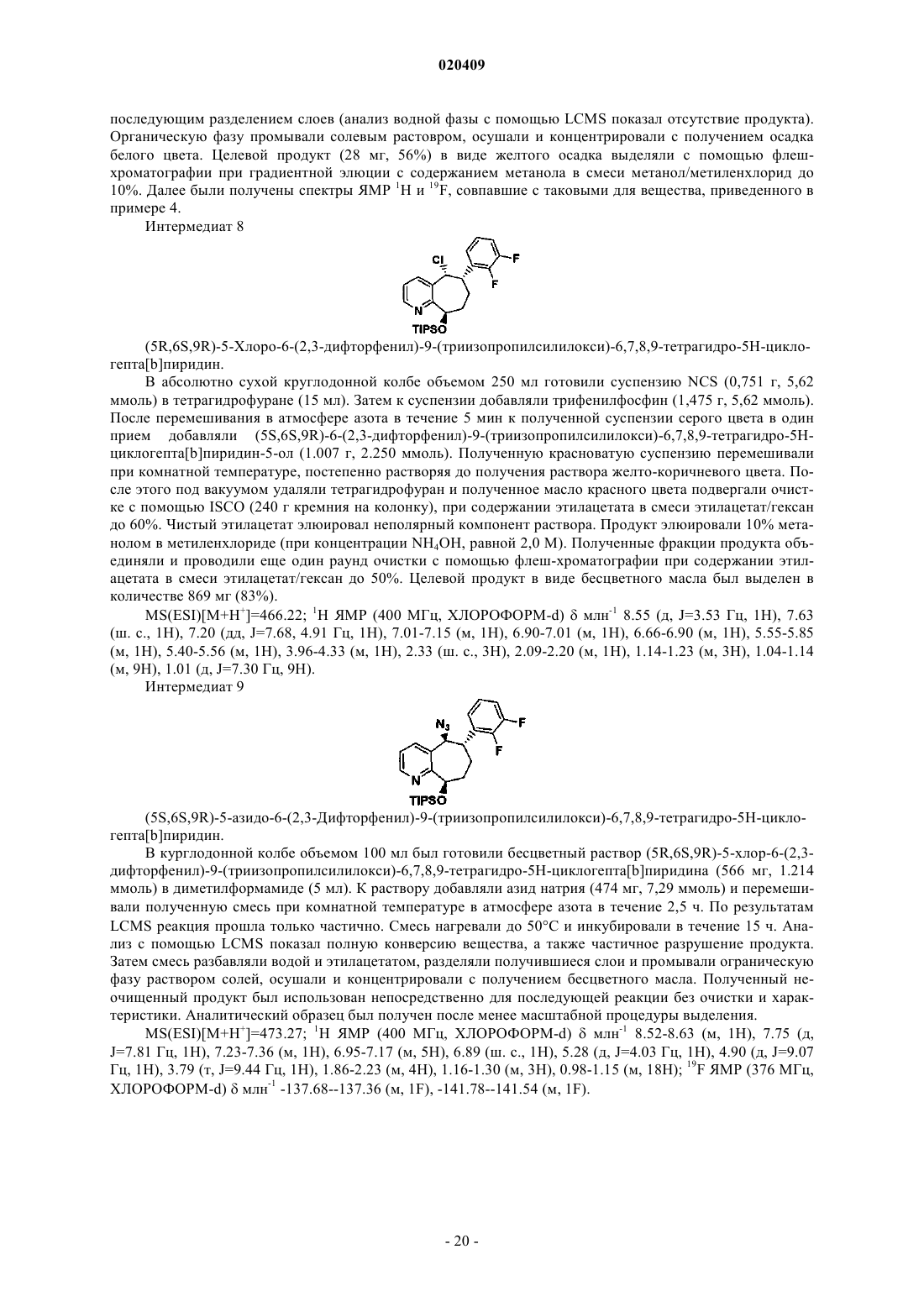

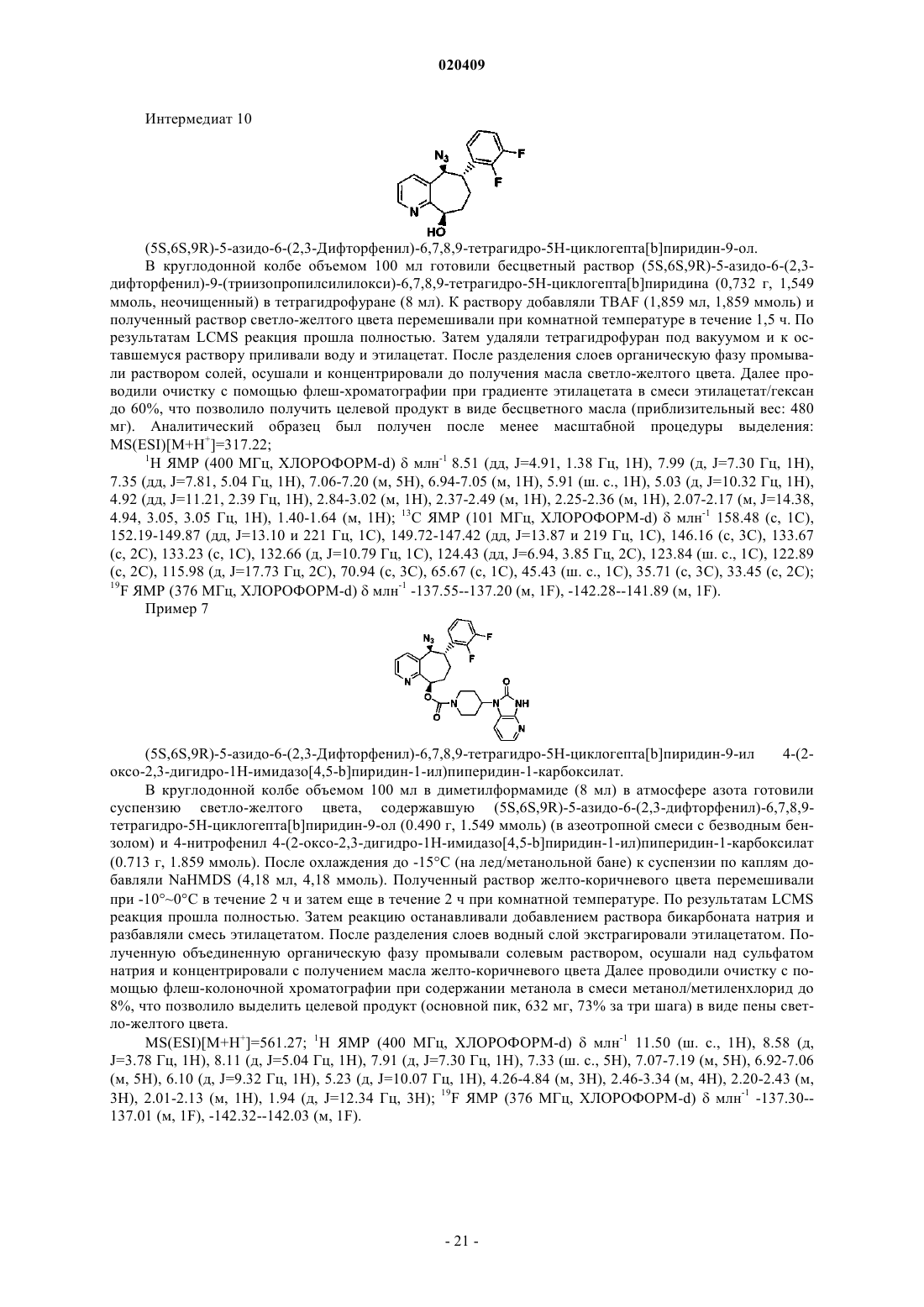

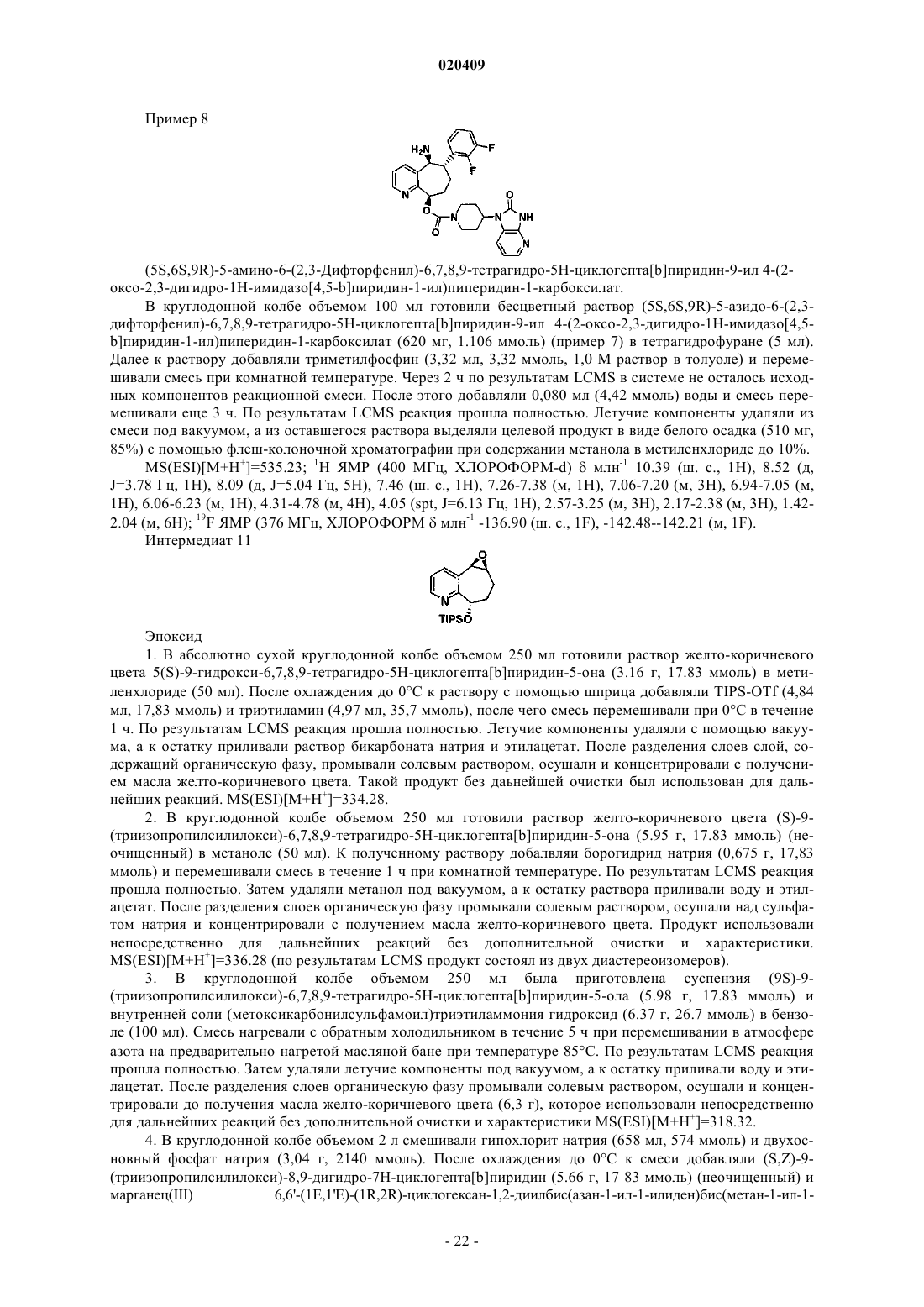

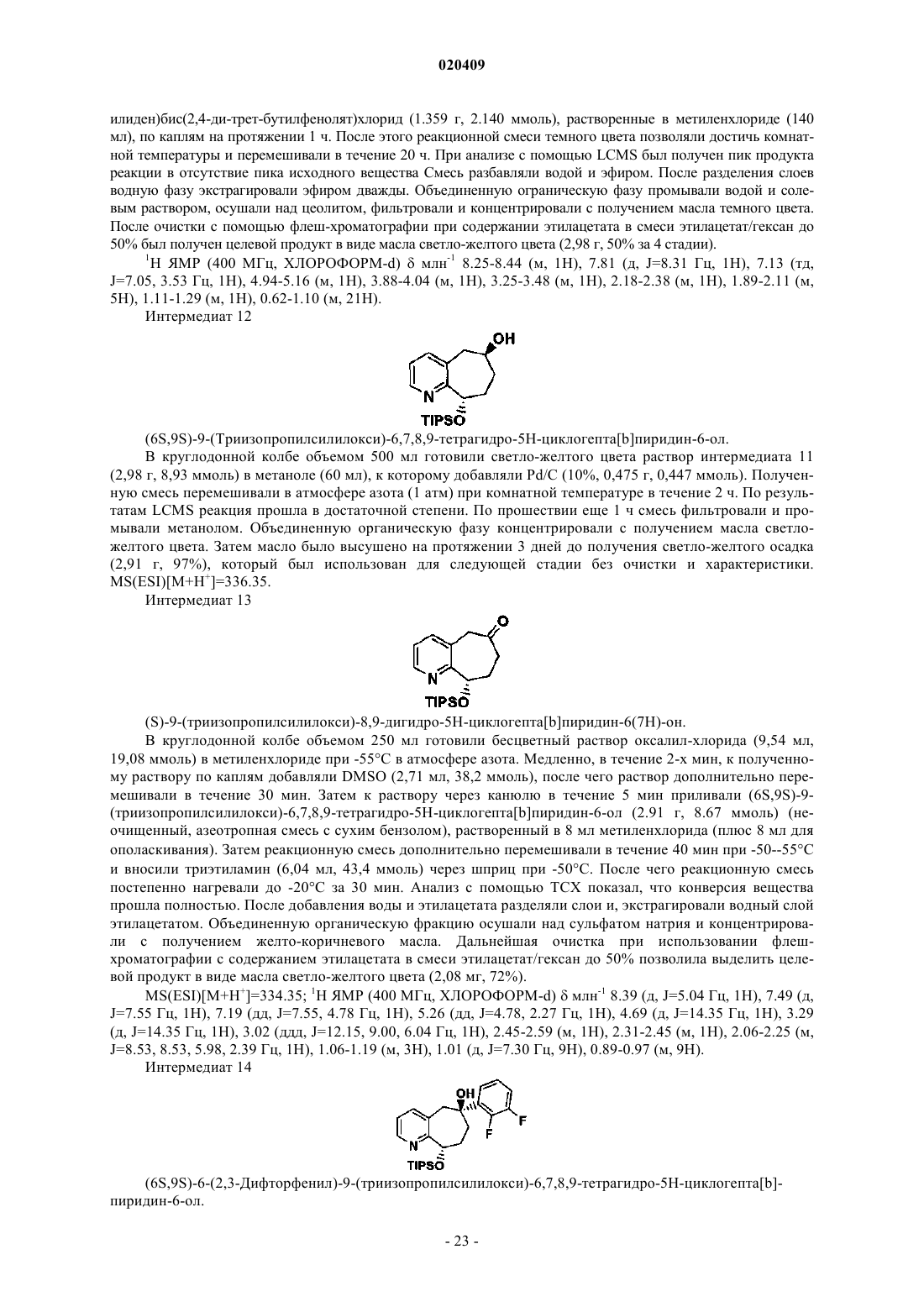

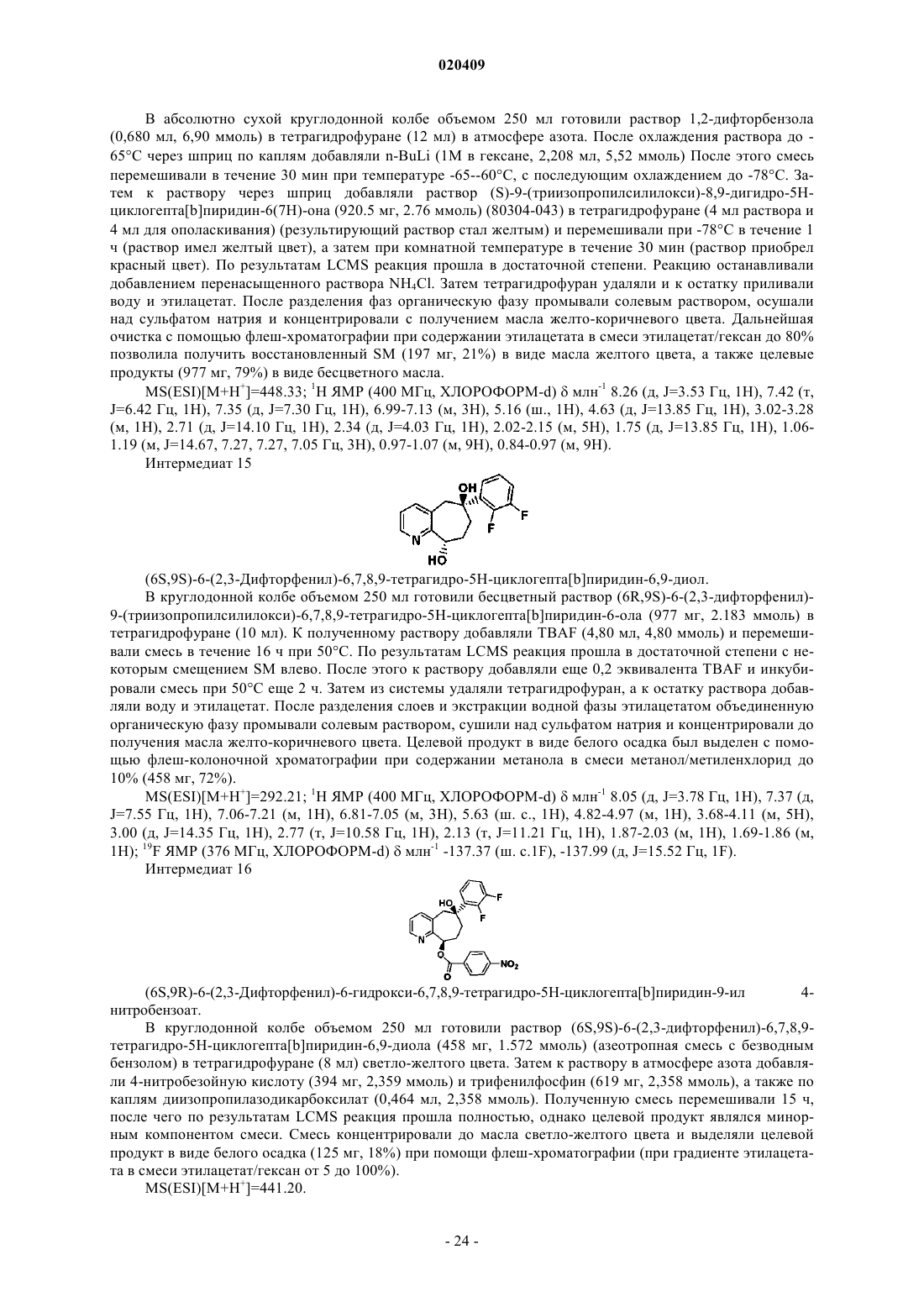

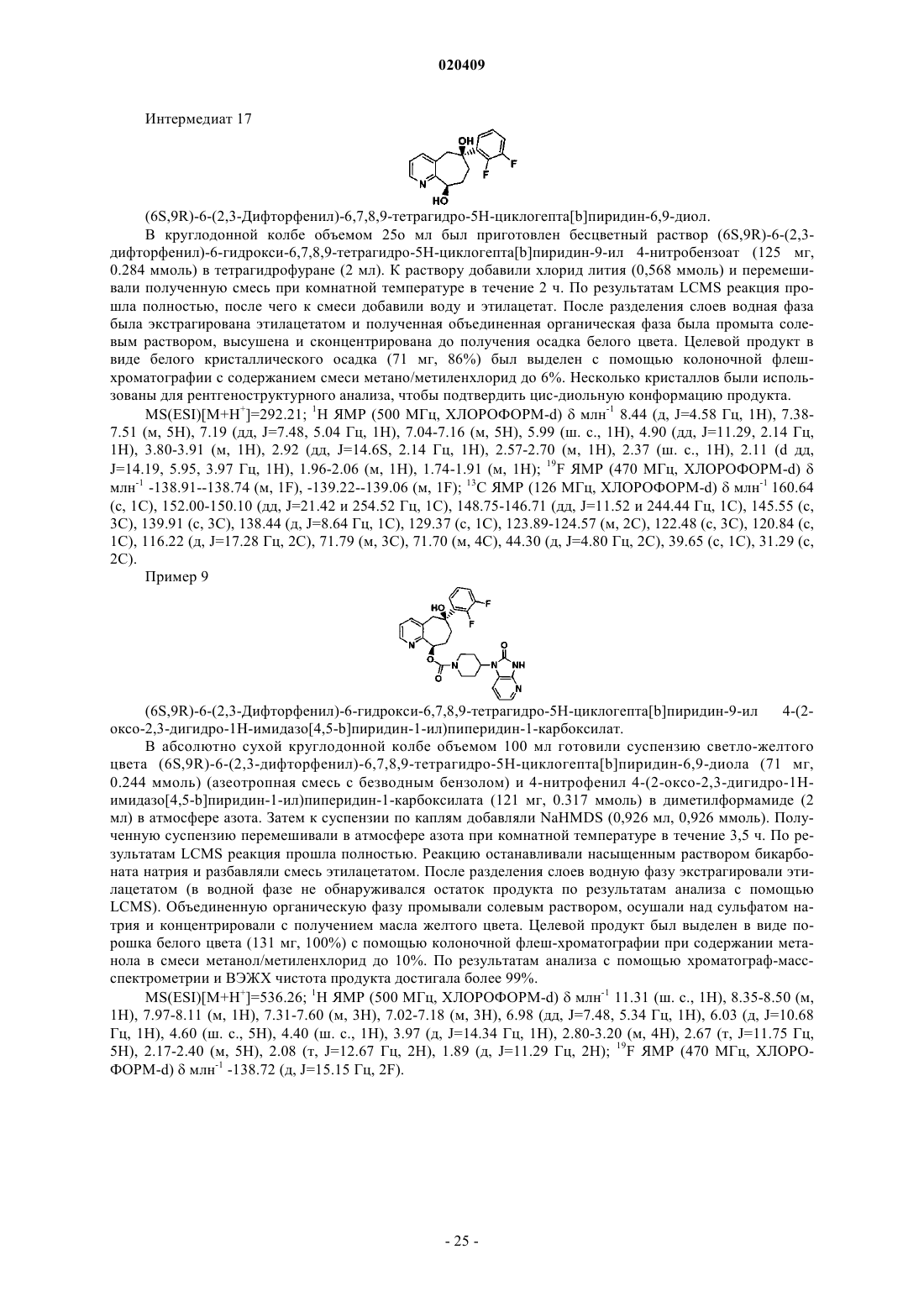

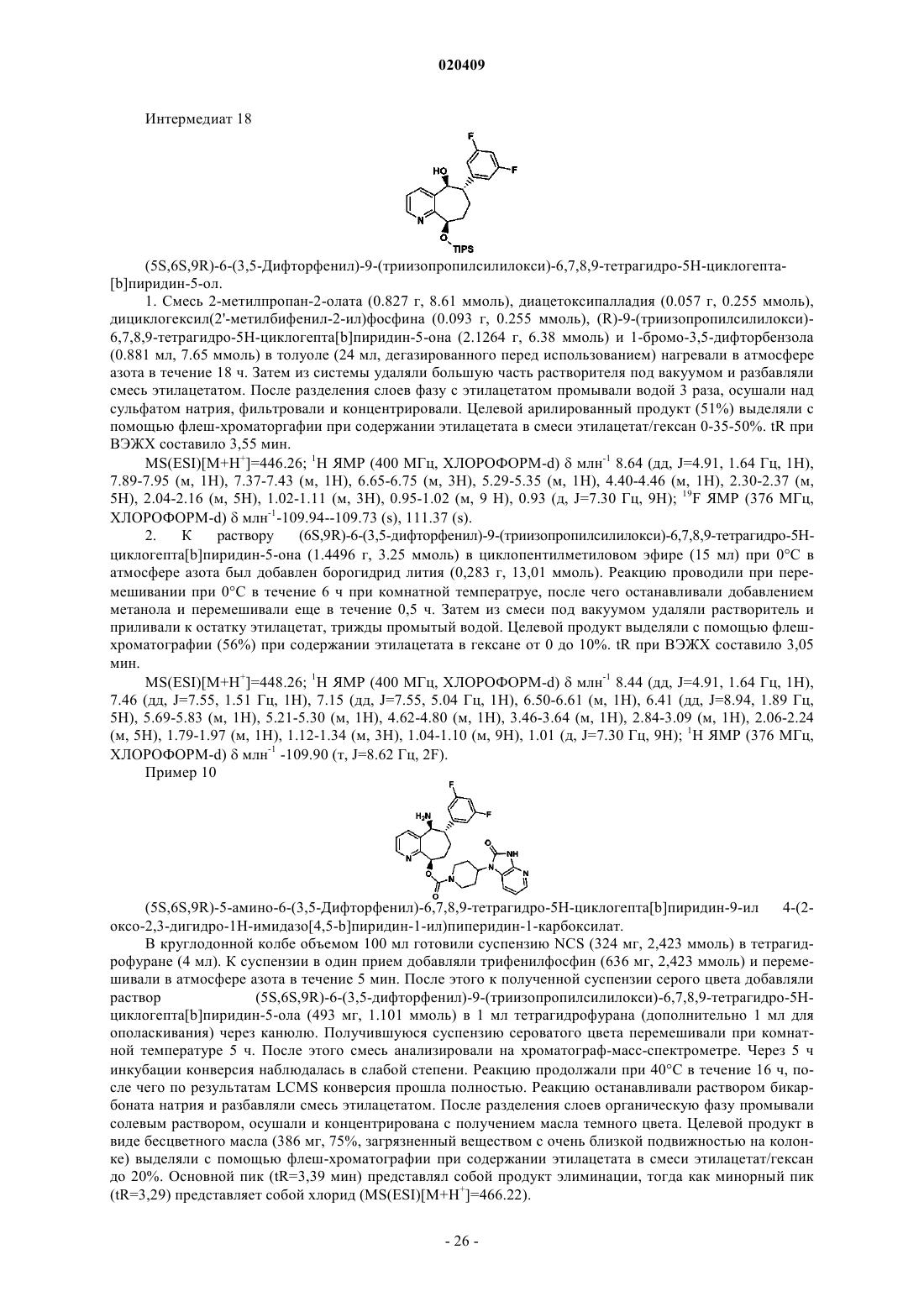

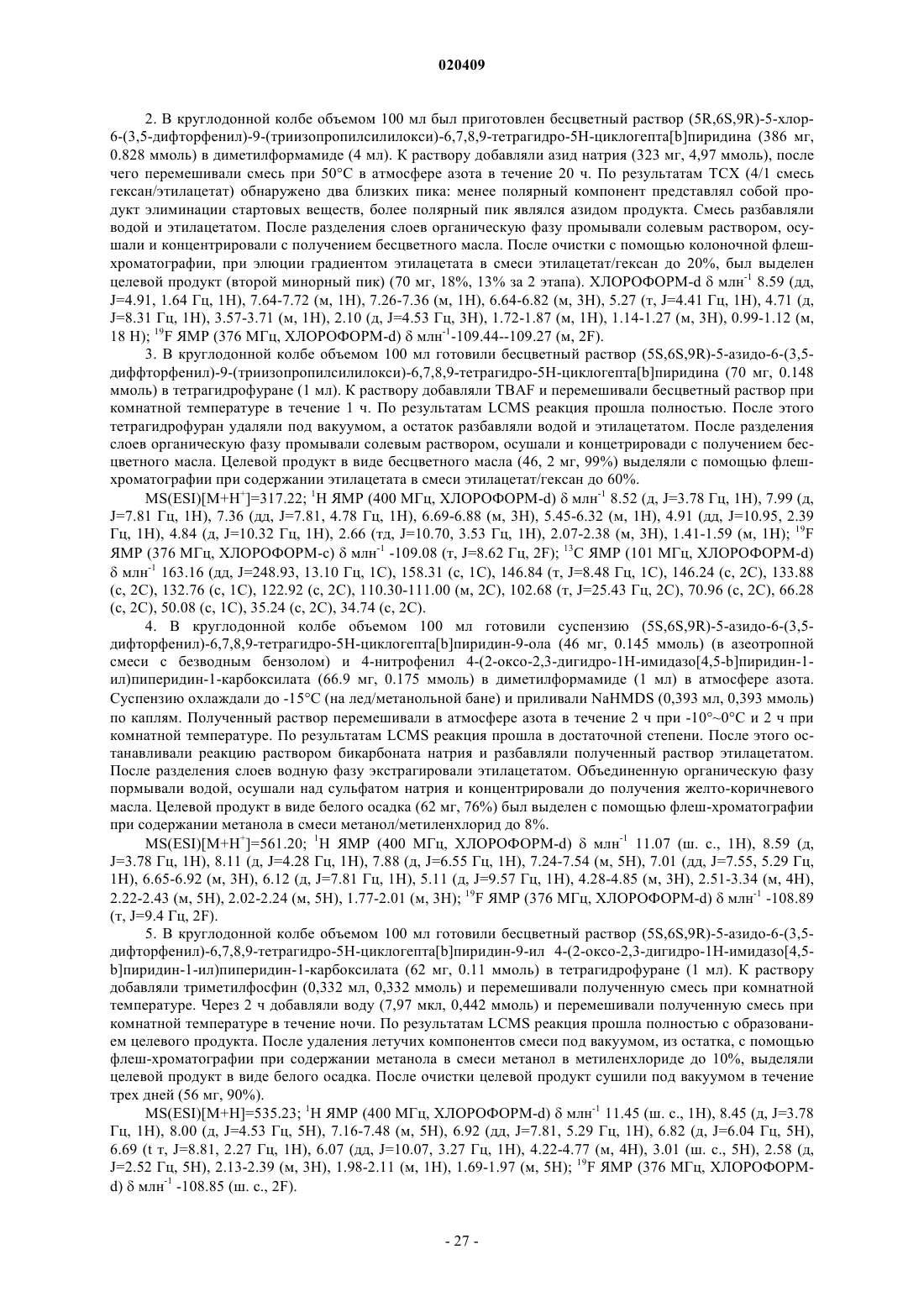

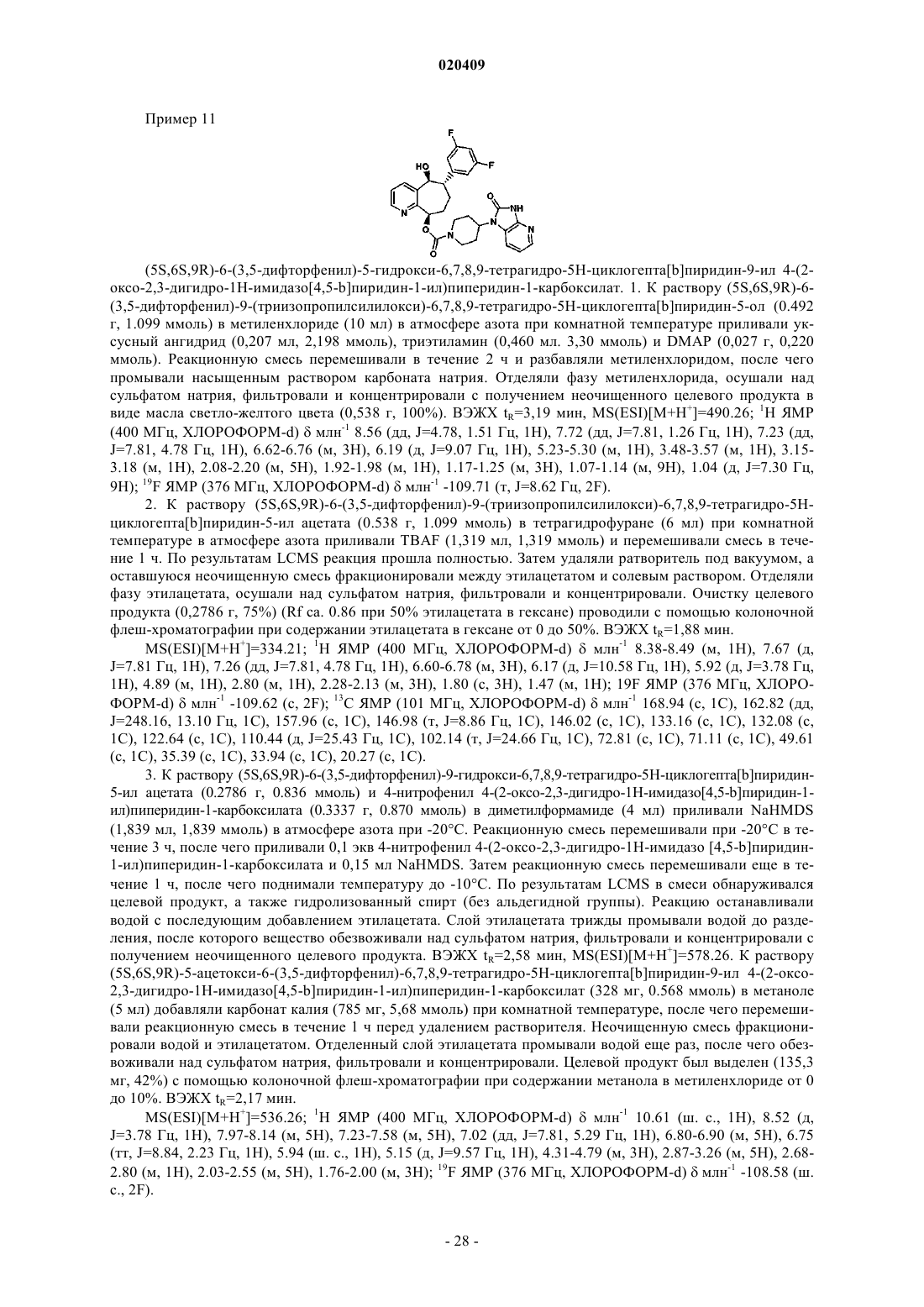

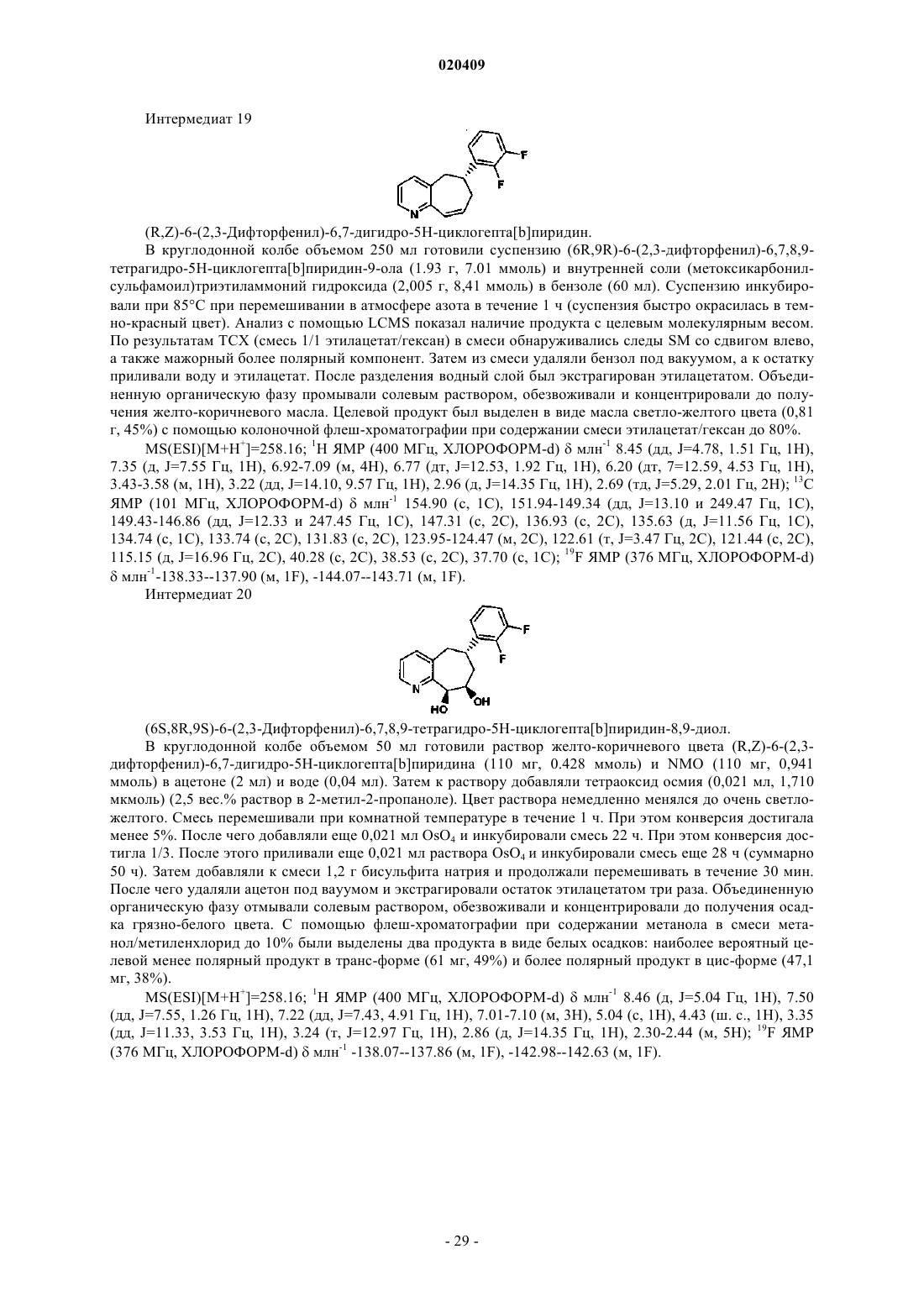

Текст