Применение ингибиторов протеазы вируса иммунодефицита человека (вич) для блокирования миграции клеток и/или инвазии, инфильтрации тканей и отека при лечении связанных с этим заболеваний

Формула / Реферат

1. Применение ингибитора протеазы ВИЧ для получения медикамента для лечения опухоли у первого пациента, причем указанный медикамент предназначен для введения в суточной дозе, которая ниже обычно применяемой суточной дозы ингибитора протеазы ВИЧ, вводимой для лечения инфекции ВИЧ у ВИЧ-инфицированного пациента.

2. Применение ингибитора протеазы ВИЧ для получения медикамента для блокирования роста опухоли у первого пациента, причем указанный медикамент предназначен для введения в суточной дозе, которая ниже обычно применяемой суточной дозы ингибитора протеазы ВИЧ, вводимой для лечения инфекции ВИЧ у ВИЧ-инфицированного пациента.

3. Применение по любому из пп.1 и 2, где указанный первый пациент не является ВИЧ-инфицированным.

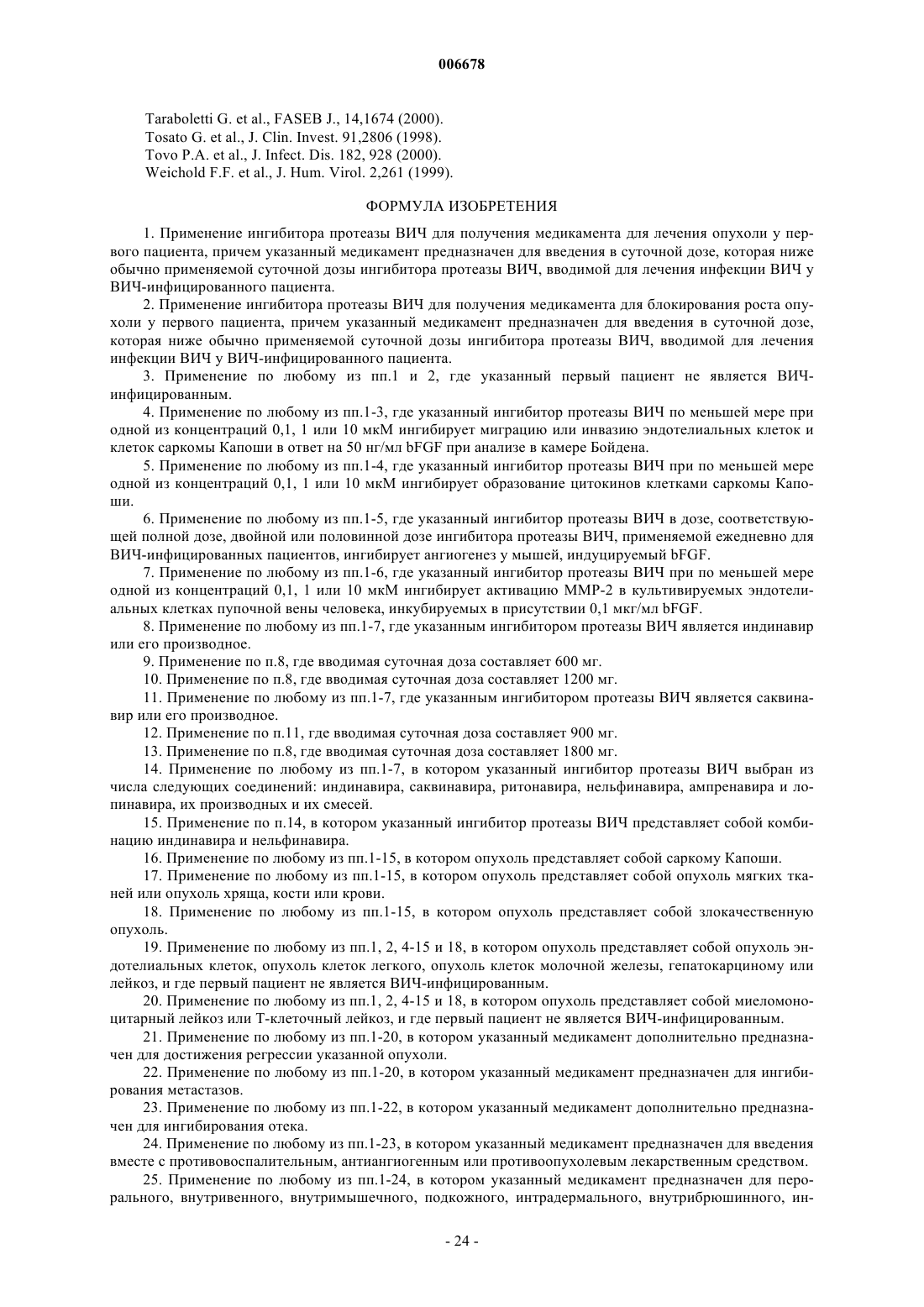

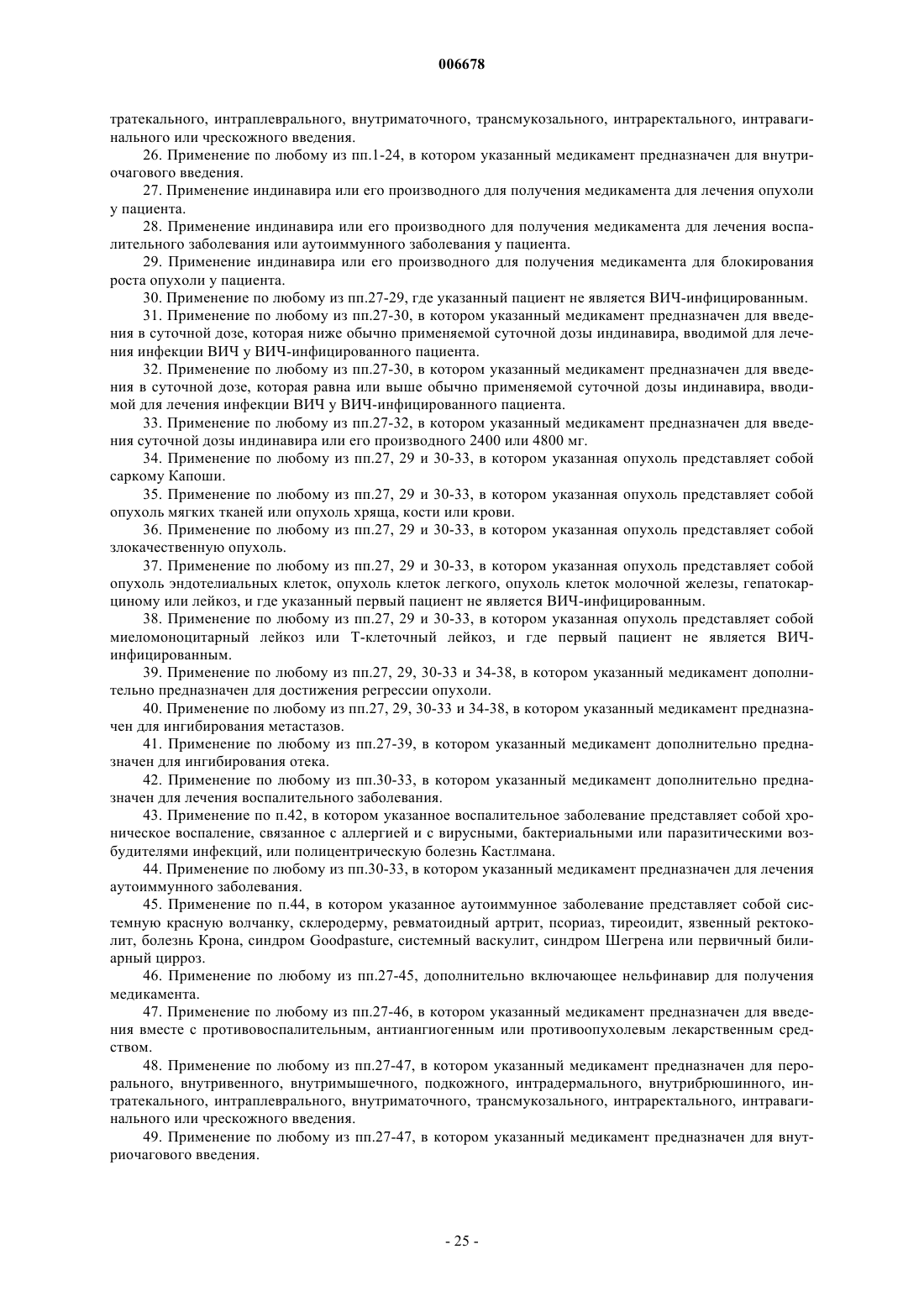

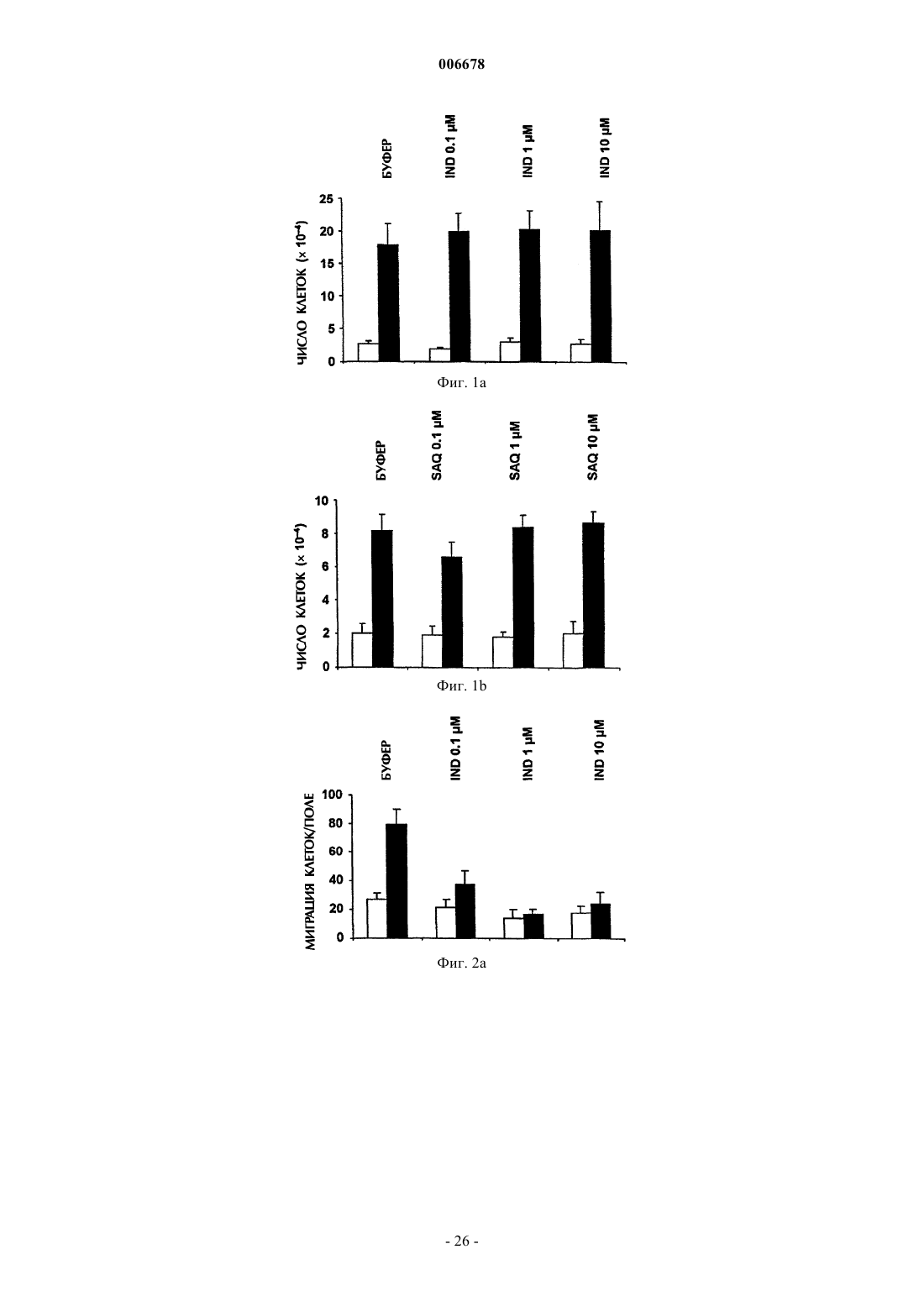

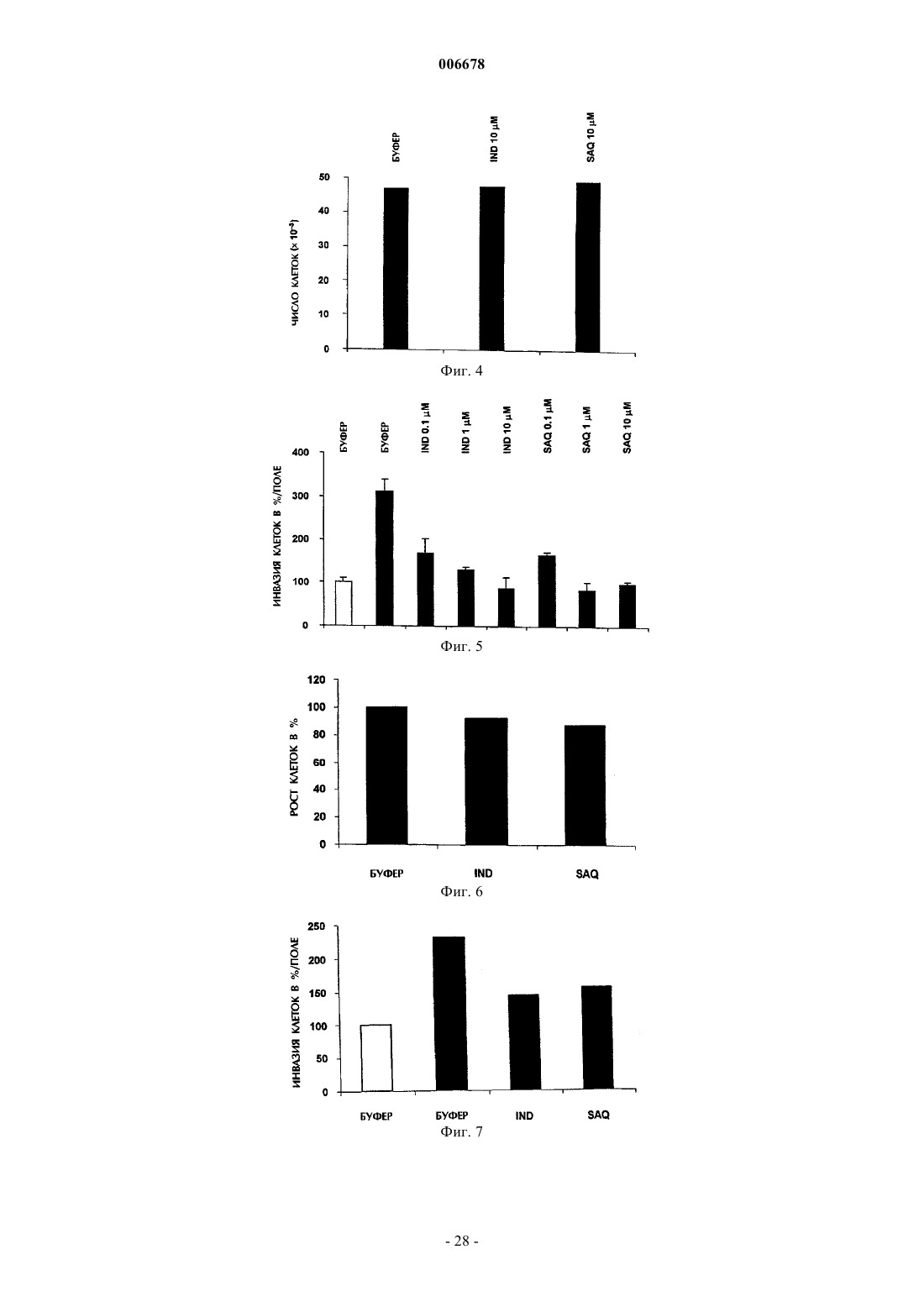

4. Применение по любому из пп.1-3, где указанный ингибитор протеазы ВИЧ при по меньшей мере одной из концентраций 0,1, 1 или 10 мкМ ингибирует миграцию или инвазию эндотелиальных клеток и клеток саркомы Капоши в ответ на 50 нг/мл bFGF при анализе в камере Бойдена.

5. Применение по любому из пп.1-4, где указанный ингибитор протеазы ВИЧ при по меньшей мере одной из концентраций 0,1, 1 или 10 мкМ ингибирует образование цитокинов клетками саркомы Капоши.

6. Применение по любому из пп.1-5, где указанный ингибитор протеазы ВИЧ в дозе, соответствующей полной дозе, двойной или половинной дозе ингибитора протеазы ВИЧ, применяемой ежедневно для ВИЧ-инфицированных пациентов, ингибирует ангиогенез у мышей, индуцируемый bFGF.

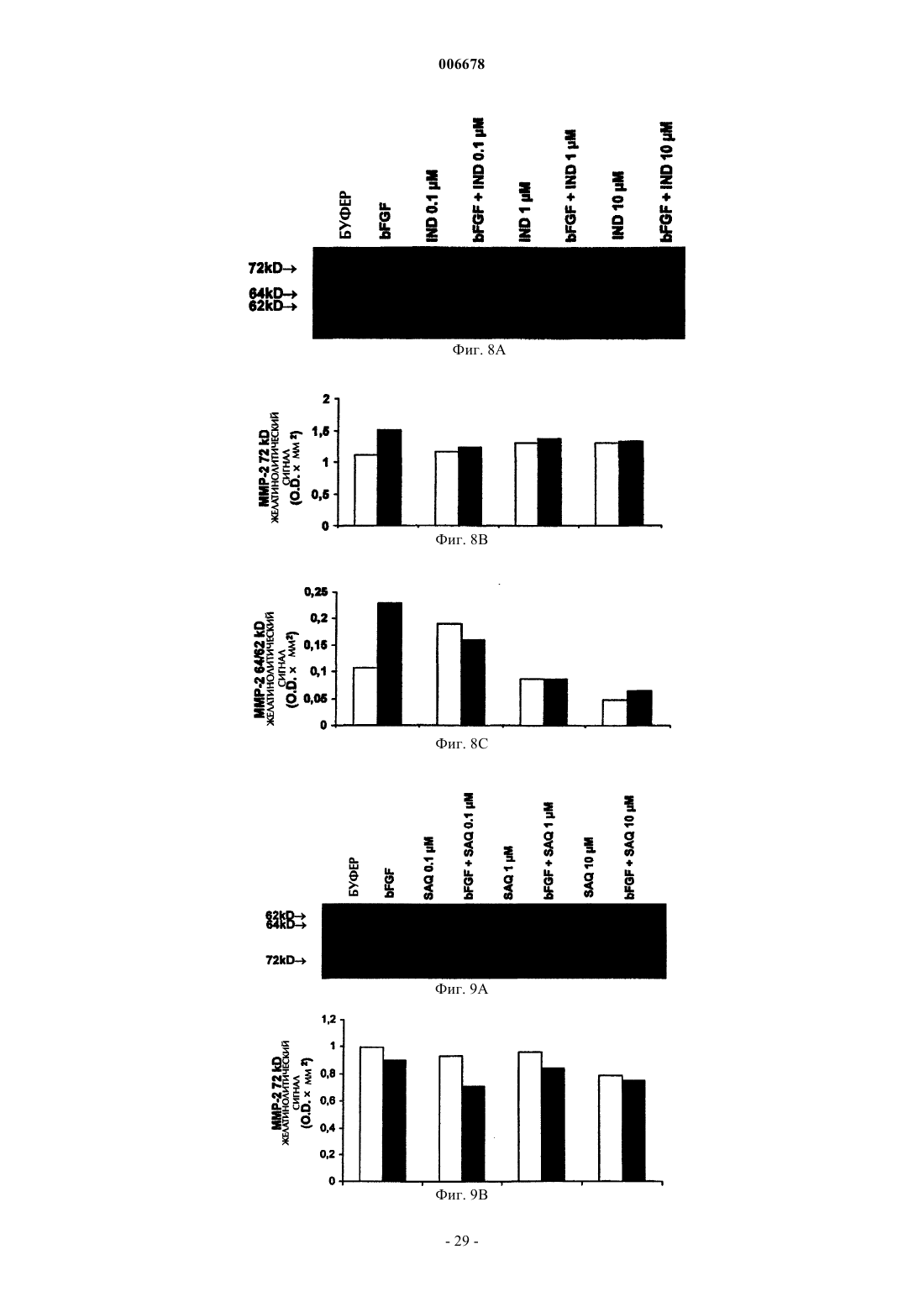

7. Применение по любому из пп.1-6, где указанный ингибитор протеазы ВИЧ при по меньшей мере одной из концентраций 0,1, 1 или 10 мкМ ингибирует активацию ММР-2 в культивируемых эндотелиальных клетках пупочной вены человека, инкубируемых в присутствии 0,1 мкг/мл bFGF.

8. Применение по любому из пп.1-7, где указанным ингибитором протеазы ВИЧ является индинавир или его производное.

9. Применение по п.8, где вводимая суточная доза составляет 600 мг.

10. Применение по п.8, где вводимая суточная доза составляет 1200 мг.

11. Применение по любому из пп.1-7, где указанным ингибитором протеазы ВИЧ является саквинавир или его производное.

12. Применение по п.11, где вводимая суточная доза составляет 900 мг.

13. Применение по п.8, где вводимая суточная доза составляет 1800 мг.

14. Применение по любому из пп.1-7, в котором указанный ингибитор протеазы ВИЧ выбран из числа следующих соединений: индинавира, саквинавира, ритонавира, нельфинавира, ампренавира и лопинавира, их производных и их смесей.

15. Применение по п.14, в котором указанный ингибитор протеазы ВИЧ представляет собой комбинацию индинавира и нельфинавира.

16. Применение по любому из пп.1-15, в котором опухоль представляет собой саркому Капоши.

17. Применение по любому из пп.1-15, в котором опухоль представляет собой опухоль мягких тканей или опухоль хряща, кости или крови.

18. Применение по любому из пп.1-15, в котором опухоль представляет собой злокачественную опухоль.

19. Применение по любому из пп.1, 2, 4-15 и 18, в котором опухоль представляет собой опухоль эндотелиальных клеток, опухоль клеток легкого, опухоль клеток молочной железы, гепатокарциному или лейкоз, и где первый пациент не является ВИЧ-инфицированным.

20. Применение по любому из пп.1, 2, 4-15 и 18, в котором опухоль представляет собой миеломоноцитарный лейкоз или Т-клеточный лейкоз, и где первый пациент не является ВИЧ-инфицированным.

21. Применение по любому из пп.1-20, в котором указанный медикамент дополнительно предназначен для достижения регрессии указанной опухоли.

22. Применение по любому из пп.1-20, в котором указанный медикамент предназначен для ингибирования метастазов.

23. Применение по любому из пп.1-22, в котором указанный медикамент дополнительно предназначен для ингибирования отека.

24. Применение по любому из пп.1-23, в котором указанный медикамент предназначен для введения вместе с противовоспалительным, антиангиогенным или противоопухолевым лекарственным средством.

25. Применение по любому из пп.1-24, в котором указанный медикамент предназначен для перорального, внутривенного, внутримышечного, подкожного, интрадермального, внутрибрюшинного, интратекального, интраплеврального, внутриматочного, трансмукозального, интраректального, интравагинального или чрескожного введения.

26. Применение по любому из пп.1-24, в котором указанный медикамент предназначен для внутриочагового введения.

27. Применение индинавира или его производного для получения медикамента для лечения опухоли у пациента.

28. Применение индинавира или его производного для получения медикамента для лечения воспалительного заболевания или аутоиммунного заболевания у пациента.

29. Применение индинавира или его производного для получения медикамента для блокирования роста опухоли у пациента.

30. Применение по любому из пп.27-29, где указанный пациент не является ВИЧ-инфицированным.

31. Применение по любому из пп.27-30, в котором указанный медикамент предназначен для введения в суточной дозе, которая ниже обычно применяемой суточной дозы индинавира, вводимой для лечения инфекции ВИЧ у ВИЧ-инфицированного пациента.

32. Применение по любому из пп.27-30, в котором указанный медикамент предназначен для введения в суточной дозе, которая равна или выше обычно применяемой суточной дозы индинавира, вводимой для лечения инфекции ВИЧ у ВИЧ-инфицированного пациента.

33. Применение по любому из пп.27-32, в котором указанный медикамент предназначен для введения суточной дозы индинавира или его производного 2400 или 4800 мг.

34. Применение по любому из пп.27, 29 и 30-33, в котором указанная опухоль представляет собой саркому Капоши.

35. Применение по любому из пп.27, 29 и 30-33, в котором указанная опухоль представляет собой опухоль мягких тканей или опухоль хряща, кости или крови.

36. Применение по любому из пп.27, 29 и 30-33, в котором указанная опухоль представляет собой злокачественную опухоль.

37. Применение по любому из пп.27, 29 и 30-33, в котором указанная опухоль представляет собой опухоль эндотелиальных клеток, опухоль клеток легкого, опухоль клеток молочной железы, гепатокарциному или лейкоз, и где указанный первый пациент не является ВИЧ-инфицированным.

38. Применение по любому из пп.27, 29 и 30-33, в котором указанная опухоль представляет собой миеломоноцитарный лейкоз или Т-клеточный лейкоз, и где первый пациент не является ВИЧ-инфицированным.

39. Применение по любому из пп.27, 29, 30-33 и 34-38, в котором указанный медикамент дополнительно предназначен для достижения регрессии опухоли.

40. Применение по любому из пп.27, 29, 30-33 и 34-38, в котором указанный медикамент предназначен для ингибирования метастазов.

41. Применение по любому из пп.27-39, в котором указанный медикамент дополнительно предназначен для ингибирования отека.

42. Применение по любому из пп.30-33, в котором указанный медикамент дополнительно предназначен для лечения воспалительного заболевания.

43. Применение по п.42, в котором указанное воспалительное заболевание представляет собой хроническое воспаление, связанное с аллергией и с вирусными, бактериальными или паразитическими возбудителями инфекций, или полицентрическую болезнь Кастлмана.

44. Применение по любому из пп.30-33, в котором указанный медикамент предназначен для лечения аутоиммунного заболевания.

45. Применение по п.44, в котором указанное аутоиммунное заболевание представляет собой системную красную волчанку, склеродерму, ревматоидный артрит, псориаз, тиреоидит, язвенный ректоколит, болезнь Крона, синдром Goodpasture, системный васкулит, синдром Шегрена или первичный билиарный цирроз.

46. Применение по любому из пп.27-45, дополнительно включающее нельфинавир для получения медикамента.

47. Применение по любому из пп.27-46, в котором указанный медикамент предназначен для введения вместе с противовоспалительным, антиангиогенным или противоопухолевым лекарственным средством.

48. Применение по любому из пп.27-47, в котором указанный медикамент предназначен фыя перорального, внутривенного, внутримышечного, подкожного, интрадермального, внутрибрюшинного, интратекального, интраплеврального, внутриматочного, трансмукозального, интраректального, интравагинального или чрескожного введения.

49. Применение по любому из пп.27-47, в котором указанный медикамент предназначен для внутриочагового введения.

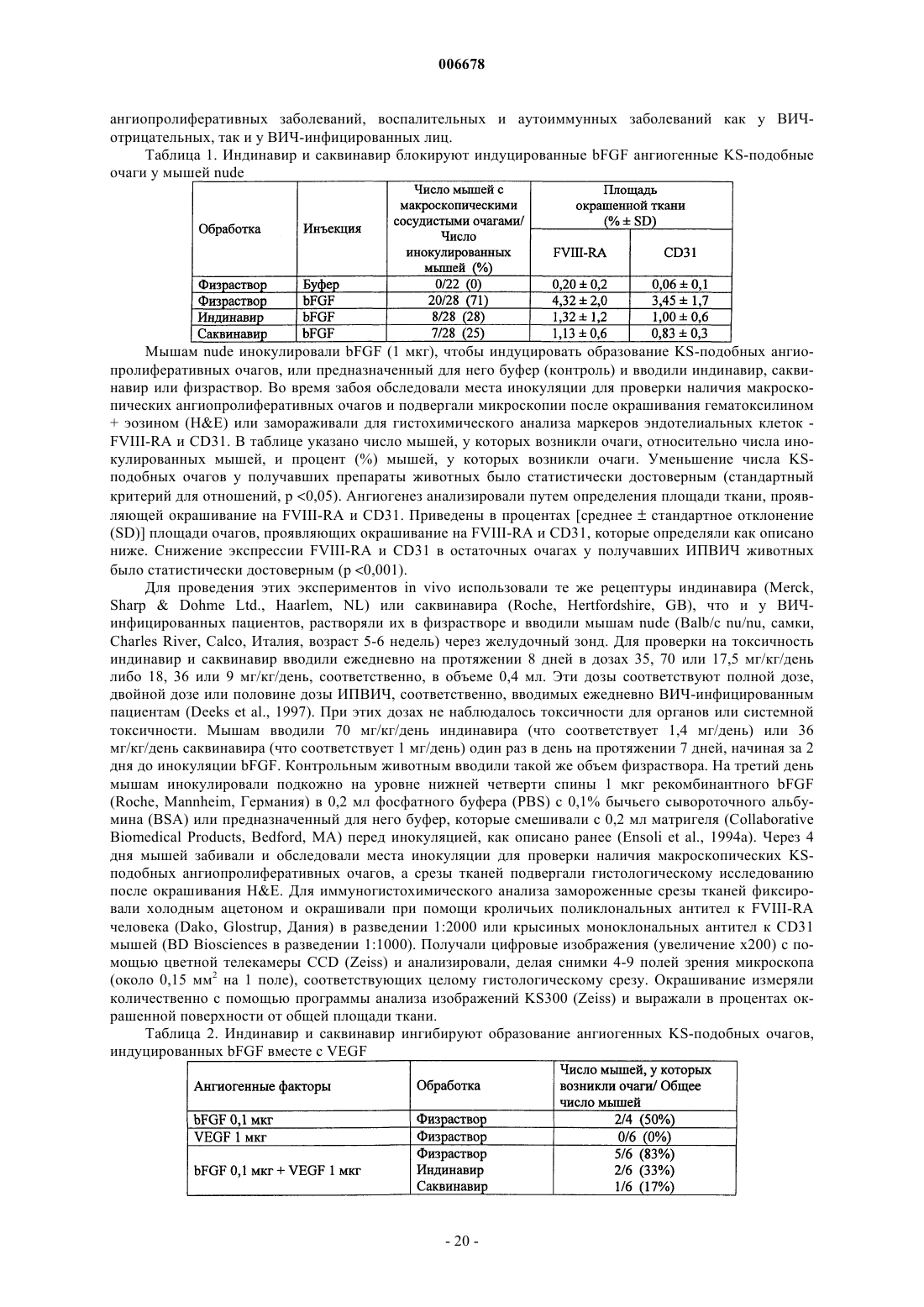

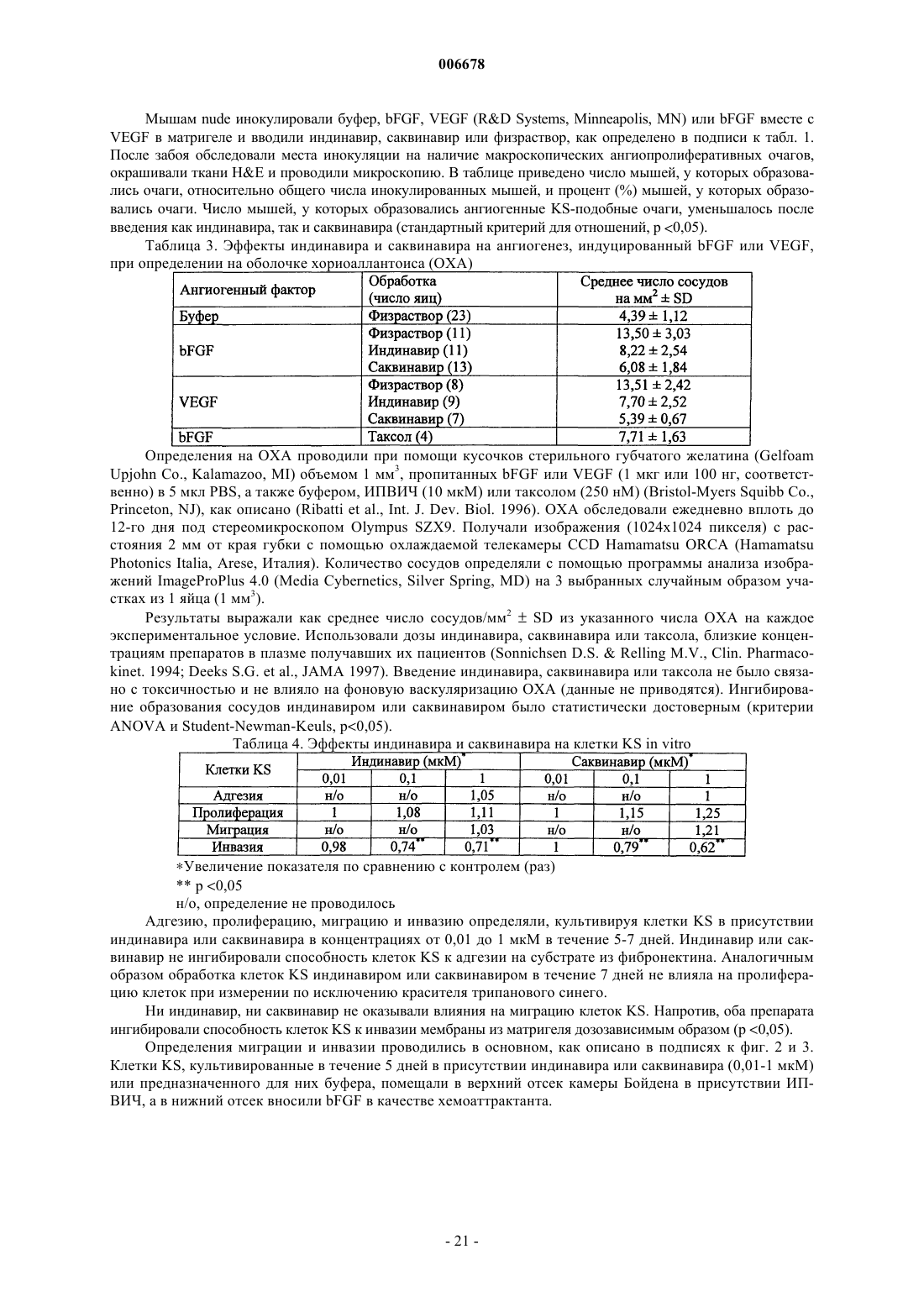

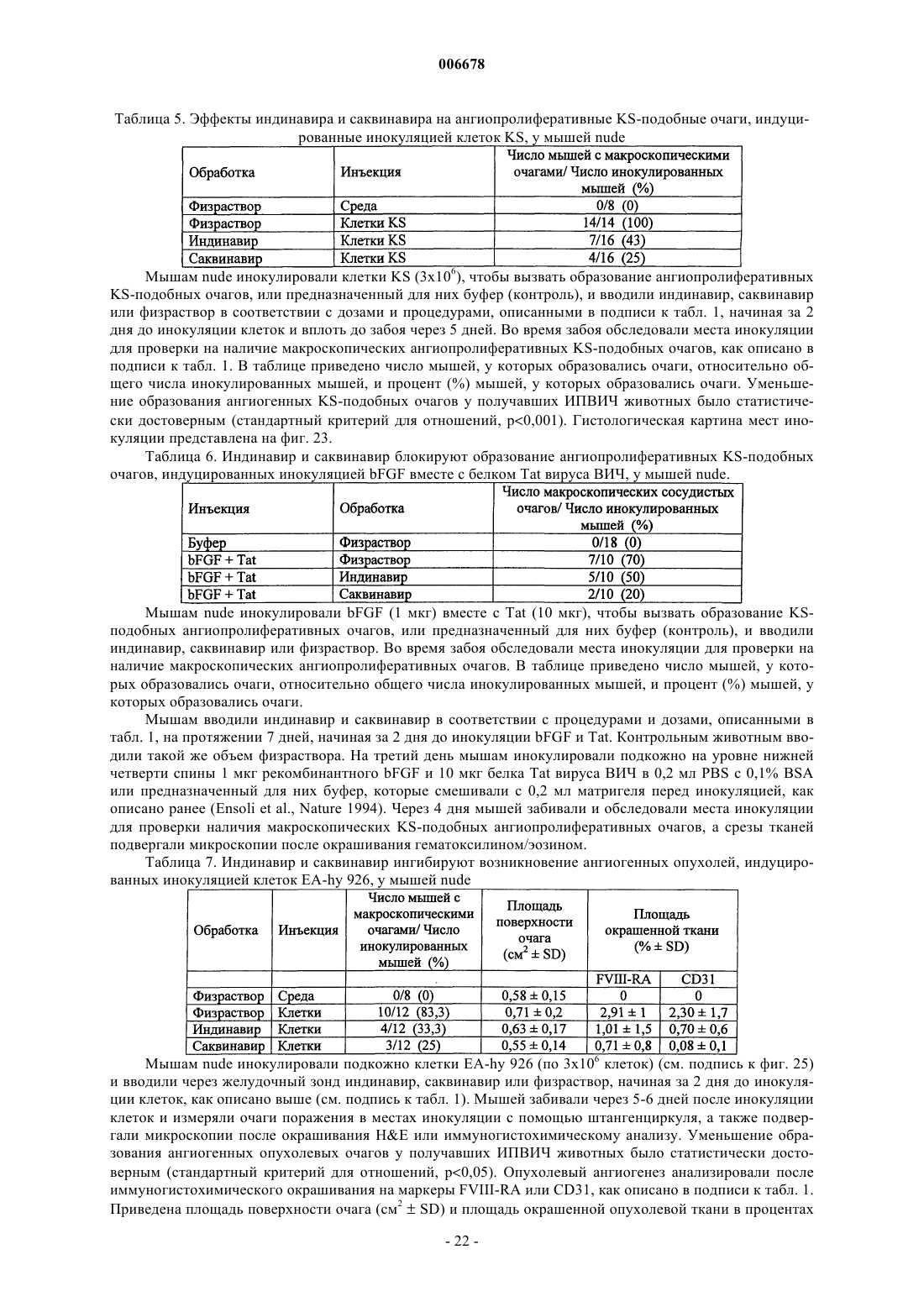

Текст