Применение фактора роста нервов для хранения, продуцирования и лечения роговицы и конъюнктивы

Формула / Реферат

1. Применение фактора роста нервов (NGF) для хранения в культуральной среде роговицы, тканей роговицы и конъюнктивы и отдельных популяций клеток роговицы или конъюнктивы.

2. Применение фактора роста нервов (NGF) продуцирования в культуральной среде тканей роговицы и конъюнктивы и отдельных популяций клеток роговицы или конъюнктивы.

3. Применение по любому из пп.1-2, согласно которому NGF добавляют к культуральной среде в концентрации между 100 пг/мл и 200 нг/мл.

4. Применение по п.3, в котором указанная концентрация составляет примерно 100 нг/мл.

5. Применение по любому из предшествующих пунктов, в котором указанная культуральная среда также содержит дополнительные питательные вещества и/или биологически активные агенты.

6. Применение фактора роста нервов (NGF) для получения лекарственного средства для лечения и/или профилактики заболеваний роговицы и/или конъюнктивы.

7. Применение по п.6, в котором указанное лекарственное средство предназначено для лечения и/или профилактики врожденных и/или приобретенных заболеваний роговицы и/или конъюнктивы, выбранных из группы, состоящей из нейротрофического и нейропаралитического кератита и/или конъюнктивита; герпесного кератита и/или конъюнктивита; посттравматического, постинфекционного, постхирургического кератита и/или конъюнктивита; кератита и/или конъюнктивита вследствие нарушения функции слезной пленки, лазерного лечения, химических, физических или металлических ожогов; аутоиммунного, дистрофического, дегенеративного и поствоспалительного кератита.

8. Применение по п.6 или 7, в котором указанное лекарственное средство предназначено для местного лечения и содержит от 10 до 500 мкг NGF на мл лекарственного средства.

9. Применение по п.8, в котором указанное лекарственное средство содержит примерно 250 мкг NGF на мл лекарственного средства.

10. Применение по п.6, в котором указанное лекарственное средство предназначено для лечения и/или профилактики первичных и вторичных эндотелиальных офтальмологических патологий.

11. Применение по п.10, в котором указанное лекарственное средство предназначено для введения в переднюю камеру глазного яблока и содержит от 1 до 250 мкг NGF на мл лекарственного средства.

12. Применение по любому из пп.6-11, в котором NGF в указанном лекарственном средстве находится в сочетании с одним или несколькими другими активными ингредиентами.

13. Применение по любому из предшествующих пунктов, в котором указанный NGF имеет мышиное или человеческое происхождение или является рекомбинантом NGF человека.

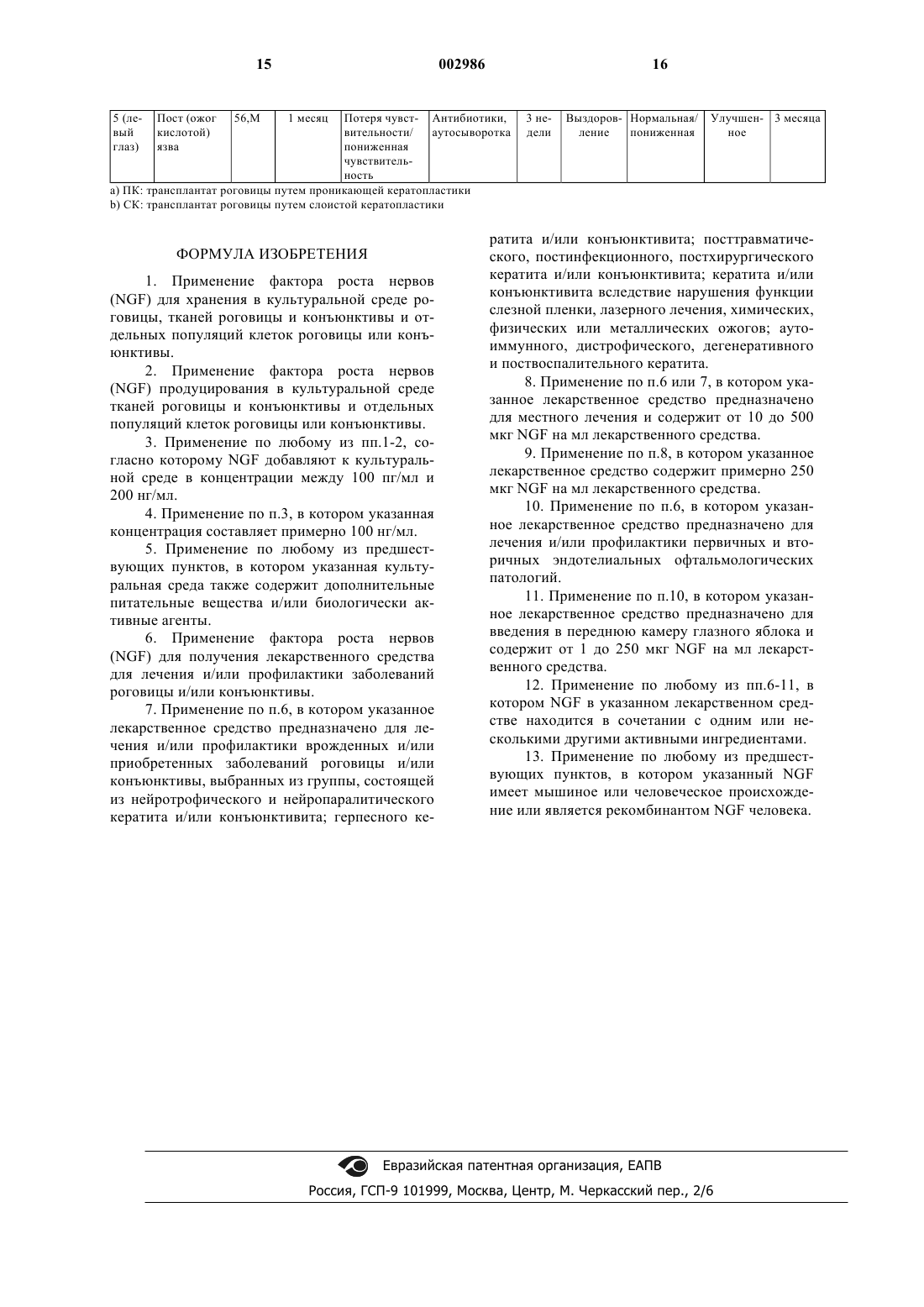

Текст

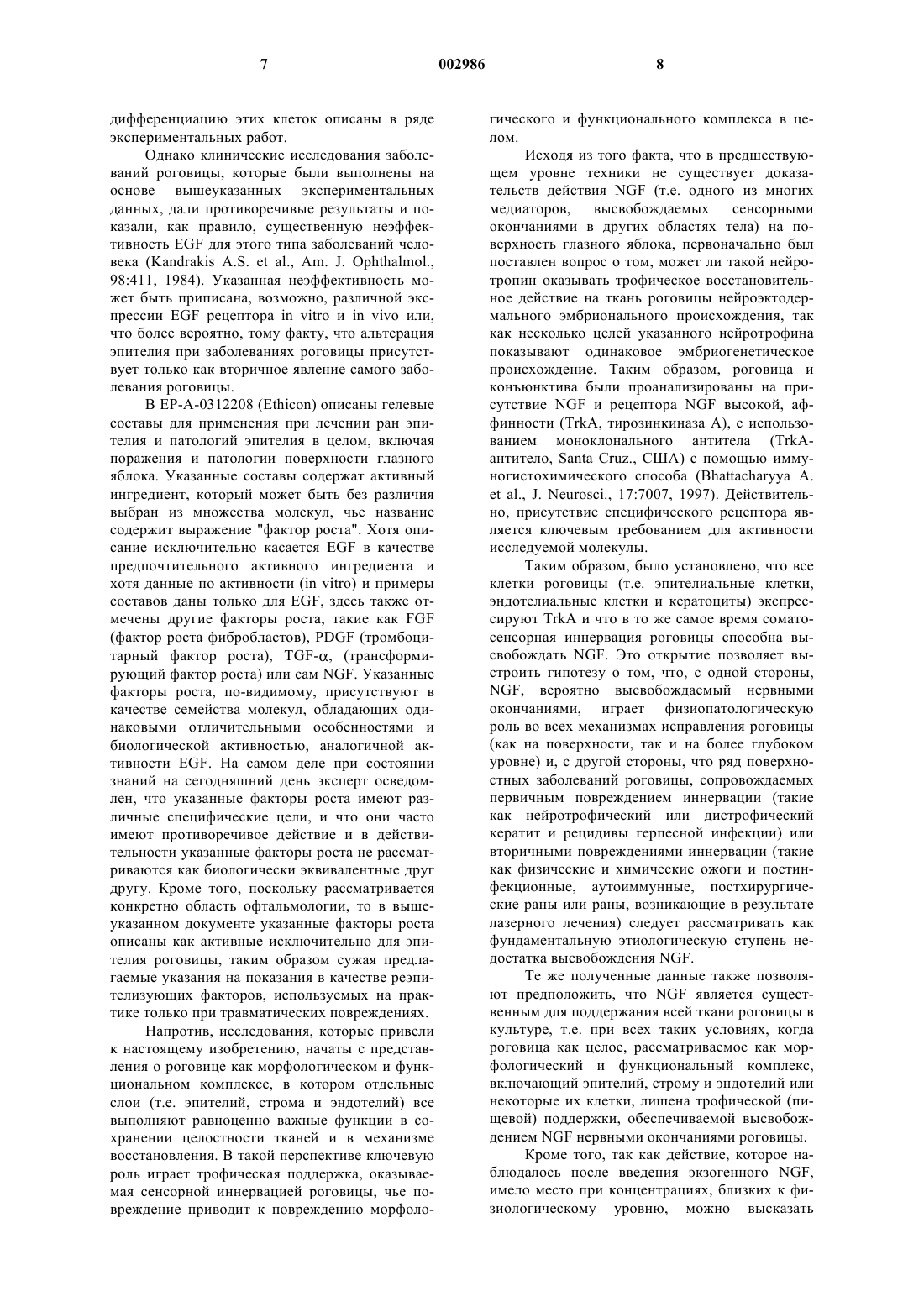

1 Настоящее изобретение относится к применению фактора роста нервов для хранения роговицы в культуре, для продуцирования invitro тканей, роговицы и конъюнктивы и для лечения заболеваний роговицы и конъюнктивы. Более конкретно, изобретение касается применения нейротрофина, именуемого фактором роста нервов (NGF), известного своей способностью влиять на развитие, регенерацию и поддержание биологических функций нейронов,для обработки тканей роговицы и конъюнктивы,как для правильного поддержания их функциональности in vitro, так и для лечения патологий поверхности глаза. Как известно, трансплантант роговицы представляет собой единственный подход к лечению дистрофических, воспалительных или дегенеративных заболеваний роговицы в том случае, если эти заболевания вызывают необратимые нарушения прозрачности или нормальной структуры роговицы. Как только они выделены из трупа, роговицы "сохраняют" до момента трансплантации, используя способы хранения с применением жидкостей, полученных от клеточных культуральных сред. В соответствии с одним из наиболее распространенных способов, называемым "хранением краткого/промежуточного срока", роговицу хранят при 4 С в культуральных средах, таких как среда МакКари-Кауфмана (McCarey-Kaufman (MK или в различных коммерческих жидкостях (среди которых Optisol-GS) в течение максимального периода времени, равного 7 дням. Более продолжительный срок хранения возможен с помощью равно общепринятого способа, называемого "культивирование органа". Способ основан на технологических приемах, аналогичных культивированию клеток, и позволяет хранить эксплантат роговицы при температуре между 30 и 36 С в течение более одного месяца. Ни один из вышеуказанных способов не приводит к улучшению биологических особенностей тканей роговицы при хранении, наилучшим достигаемым результатом является поддержание неизменности качества указанных тканей во время хранения. Это приводит к дополнительному затруднению уже существующей трудной ситуации в области трансплантата роговицы. Действительно, больше половины роговицы отбрасывается при эксплантации, так как исследование под микроскопом показывает,что они не подходят для трансплантации. Другая главная проблема представлена необходимостью наличия доступных отдельных популяций клеток роговицы, таких как эндотелиальные клетки, клетки эпителия и кератоциты, таким образом, чтобы имелась возможность их использования при трансплантации. В частности, в ситуации, включающей разрушение поверхности глаза вследствие физических или химических ожогов или в результате синхиатических аутоиммунных заболеваний (таких как 2 рубцовая пузырчатка, синдром СтивенсаДжонсона и т.д.), или вследствие постинфекционных патологий, очень важно иметь доступные эпителиальные клетки (включая стволовые клетки) для трансплантации на место поврежденной поверхности глазного яблока и/или иметь доступные конъюнктивные эпителиальные клетки для использования при замене синхиатической (слипшейся) или запавшей поверхности. Рассматривая патологические ситуации,которые могут привести к поражению морфологического и функционального комплекса, составляющего роговицу (т.е. эпителий, строма/кератоциты и эндотелий) и конъюнктивы,следует отметить, что имеется большое число заболеваний, поражающих данную область, которые вплоть до настоящего времени трудно поддаются лечению или в целом не имеют действительного лечения. Такие патологии или ситуации, которые могут препятствовать нормальной целостности поверхности, включают все нарушения функций слезной пленки, врожденные или приобретенные повреждения роговицы и/или конъюнктивы, такие как нейротрофический и нейропаралитический кератит и/или конъюнктивит; посттравматический, постинфекционный, постхирургический кератит и/или конъюнктивит; кератит и/или конъюнктивит вследствие лазерного лечения, химических, физических или металлических ожогов; аутоиммунный, дистрофический, дегенеративный и поствоспалительный кератит. Эти заболевания появляются вместе с альтерацией эпителия роговицы (спонтанно в первичных нейропаралитических формах или на физической, инфекционной, иммунной или токсической основе в случае вторичных форм), что может закончиться образованием язвы, ведущей в большинстве случаев к перфорации роговицы, или спонтанно,или вследствие микротравмы или суперинфекции. Клиническая картина такого заболевания отличается медленным и трудным выздоровлением, суперинфекциями и частыми неудачами при любом лечении. Конечным результатом часто является образование непрозрачной роговицы или ее спонтанная перфорация. Вышеуказанные заболевания обычно лечат, прибегая к повязке и применению смазывающих веществ и антибиотиков с целью предотвращения осложнений. Покрытие конъюнктивы необходимо, когда начинается перфорация, или она уже произошла, и имеет единственную цель сохранения анатомической целостности глазного яблока, при этом зрительная функция приносится в жертву. Трансплантация роговицы как с помощью слоистой, так и путем проникающей кератопластики абсолютно противопоказана из-за частого возникновения рецидивов даже на пересаженном трансплантате и из-за риска суперинфекций. На основе in vitro исследований было предложено местное лече 3 ние препаратами, содержащими фибронектин,плазмин, ингибиторы коллагеназы, EGF (т.е. эпидермальный фактор роста), аутосыворотку. Ни одно из этих лекарственных средств не оказалось способным блокировать или уменьшать повреждение роговицы или модифицировать конечный результат патологии. В частности, при лечении ожогов роговицы были получены очень хорошие результаты при трансплантации краевой конъюнктивы, полученной от контрлатерального глаза. Когда заболевание является билатеральным, можно обратиться к использованию конъюнктивы близких родственников или, если это невозможно, к использованию конъюнктивы, взятой от трупа. Однако этот способ не является решением во всех случаях. В случае автотранплантата рецидив заболевания может произойти через несколько лет, тогда как в случае гомотрансплантата часто происходит отторжение трансплантата, и абсолютно необходима иммуноподавляющая терапия с хорошо известными последствиями, благодаря побочному действию. Другим видом заболеваний роговицыконъюнктивы, лечение которых часто приводит к неудовлетворительным результатам, являются герпесные инфекции. После рассасывания первого патологического случая герпесные инфекции часто приводят к рецидивам, профилактика и лечение которых часто не имеют успеха. Также заболевания, поражающие эндотелий роговицы, такие как, например, первичная и вторичная декомпенсация и эндотелит, отличающиеся потерей ряда и/или функций эндотелиальных клеток, представляют собой группу повреждений, для которых в настоящее время не имеется какого-либо эффективного лечения. Следовательно, первая задача настоящего изобретения заключается в решении перечисленных выше проблем, указанные проблемы все относятся к физиопатологии морфологического и функционального комплекса роговицы и конъюнктивы, посредством использования лекарственного агента, позволяющего поддерживать и восстанавливать надлежащую биологическую активность указанных тканей. Молекула, известная как фактор роста нервов (NGF), является первым компонентом совокупного семейства нейротрофинов, и хорошо известно ее трофическое, тропическое и дифференцирующее действие на холинергические нейроны центральной нервной системы и на периферическую симпатическую систему.NGF продуцируется некоторыми тканями млекопитающих, включая человека, и высвобождается в кровеносную систему на высоких уровнях во время роста и дифференциации нервной системы. Биологические, биохимические и молекулярные исследования, выполненные in vitro на клеточных системах. Выявили очень высокую гомологию между мышиным NGF и чело 002986 4 веческим NGF. У человека, как и у других видов животных, NGF обычно присутствует как в цереброспинальной жидкости, так и в кровотоке на уровне примерно 10-50 пг/мл. Указанные концентрации увеличиваются при некоторых воспалительных патологиях (аутоиммунные заболевания, аллергические заболевания и т.д.) и снижаются при других патологиях (диабет).Levi-Montalcini R., Harvey Lect., 60:217, 1966) и представляет собой главное достижение в исследовании механизма роста и дифференциации нервных клеток, так как способен влиять на развитие и поддержание биологических функций нейронов и их регенерацию. За открытие этой молекулы, за подробное описание ее биологической роли в периферической нервной системе и в центральной нервной системе профессор R.Levi-Montalcini в 1986 году была удостоена Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Ряд экспериментальных исследований, какin vitro, так и in vivo, показал физиопатологическую важность NGF для предотвращения повреждений нейронов, имеющих хирургическую,химическую, механическую и ишемическую природу, сделав его идеальным кандидатом для применения при лечении некоторых заболеваний центральной и периферической нервной системы (Hefti F., J. Neurobiol., 25:1418, 1994; J.Fricker, Lancet, 349:480, 1997). Действительно,клинические испытания на пациентах, страдающих от болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, уже начаты несколько лет тому назад. Указанные испытания осуществляют путем внутрицеребрального введения мышиногоNGF (смотри, например, Olson L., et al., J. Neural. Trans.: Parkonson's Disease and Dementia Section, 4:79, 1992). Результаты указанных исследований подтвердили наблюдения, выполненные на животной модели, и доказали отсутствие какого-либо возможного побочного действия при введении мышиного NGF. Эта отличительная особенность недавно была подтверждена в отношении человеческого рекомбинантного NGFNGF, т.е. охарактеризовывание его биологического, биохимического, молекулярного, предклинического и клинического действия, осуществляли практически всегда с использованиемNGF, выделенного из подчелюстных желез взрослых грызунов; таким образом, наибольшее число данных относится к данным, касающимся мышиного NGF. Биохимические свойства последнего были описаны, в частности, в работе датированной 1968 годом (Levi-Montalcini R.NGF, содержащийся в слюнных железах мыши, представляет молекулярный комплекс в 140 кДа с коэффициентом седиментации 7S,состоящий их трех субъединиц: ,и , вторая из которых является действительно активной формой. Эту субъединицу, называемую NGF, с коэффициентом седиментации 2.5S, обычно экстрагируют и очищают в соответствии с тремя способами, которые не слишком отличаются друг от друга (Bocchini V., Angeletti P.U., Biochemistry, 64: 787-793, 1969; Varon S. et al.,Methods in Neurochemistry, 203-229, 1972; Mobley W.C. et al., Molecular Brain Research, 387: 53-62, 1986). Полученный такими способами NGF представляет, в свою очередь, димер примерно в 13000 Да, состоящий из двух идентичных цепей в 118 аминокислот каждая. Каждая отдельная цепь стабилизирована тремя дисульфидными мостиками, в то время как нековалентные связи обеспечивают образование димерной структуры. Эта молекула, будучи очень стабильной,растворима почти в любом растворителе, как в водных, так и в масляных, сохраняя при этом неизменными свои биохимические особенности и биологическую активность. Дополнительную информацию о строении, физических и биологических свойствах молекулы можно найти вGreene L.A. and Shooter E.M., Ann. Rev. Neurosci., 3:353, 1980. Недавно структура NGF была дополнительно выяснена с помощью способа кристаллографического анализа. Последний выявил наличие трех антипараллельных пар нитей со вторичной структурой -типа, которые взаимодействуют для образования плоской поверхности,вдоль которой ассоциированы две цепи с образованием активного димера. На указанных цепях NGF было доказано присутствие четырех петлевых областей, содержащих много переменных аминокислот. Специфичность узнавания рецептором, весьма вероятно, связана с этими переменными аминокислотами. Биологическое действие NGF опосредовано двумя рецепторами, присутствующими на поверхности соответствующих клеток-мишеней. Имеется несколько антител, которые селективно ингибируют биологическое действие NGF. Существование указанных антител позволило и позволяет точно охарактеризовать и модулировать активность NGF как в клеточных системах,так и in vivo. Не так давно стало возможно синтезировать NGF человека способами генной инженерии (Iwane M. et al., Biochem. Biophys. Res.Commun., 171:116, 1990) и небольшие количества NGF человека стали коммерчески доступны. Однако непосредственное проведение экспериментов показало, что биологическая активностьNGF человека абсолютно низка в сравнении с биологической активностью мышиного NGF. 6 Кроме того, следует учитывать, что почти все данные, доступные в настоящее время, по действию на человека как in vitro, так и in vivo были получены с использованием мышиного NGF,и при этом не выявлено неблагоприятное действие, которое можно было бы отнести к мышиному происхождению продукта. Исследования, проводимые начиная с 90-х годов на животной модели, предположили возможное применение NGF при патологии глаза. Однако такие исследования почти полностью касаются применения NGF при патологии сетчатки, т.е. нервной ткани, в то время как в литературе не имеется указаний по действию нейротропина на поверхность глаза (т.е. роговицу и конъюнктивы), не имеется также каких-либо научных работ, предлагающих применение NGF для лечения заболеваний, вызывающих повреждение роговицы и/или конъюнктивы. В частности, были проведены некоторые исследования на животных для установления влияния местного введения NGF на лечение патологий сетчатки, например для лечения острой ишемии сетчатки (Siliprandi R. et al., Inv. Ophthalmol. Vis.Sci., 34:3232, 1993), при поперечном разрезе оптического нерва (Carmignoto G. et. al., J. Neurosci., 9:1263, 1989) и для лечения пигментоза сетчатки (Lambiase A. and Aloe L., Graefe's Arch.Clin. Exp. Ophthalmol., 234: S96S100, 1996). Результаты продемонстрировали, что местное введение NGF может предотвращать или, по крайней мере, задерживать смерть ганглиозных клеток сетчатки и фоторецепторов при вышеуказанных патологиях. Ни одно из этих исследований не выявило побочных эффектов на животных. С другой стороны, ссылаясь на заболевания тканей роговицы, которые являются предметом рассмотрения настоящего изобретения,некоторые авторы рассмотрели для таких показаний возможное использование эпидермального фактора роста (EGF), исходя из предположения, что альтерация эпителия роговицы представляет собой патогенный ключ к развитию других поражений роговицы, таких как язвы и кератиты.EGF представляет собой полипептид из 53 аминокислот, описанный и охарактеризованный в начале шестидесятых годов нашего века(Cohen S., J. Biol. Chem., 237; 1555-1562; 1962) и имеющий молекулярный вес примерно 6000 Да. Указанная молекула продуцируется слюнными железами взрослой мыши, но присутствует в небольших количествах во многих тканях человека. EGF оказывает хорошо характеризуемое трофическое, пролиферативное и дифференцирующее действие на эпителиальные клетки, полученные из различных тканей животных и человека, и его in vitro эффективность на культуры эпителиальных клеток роговицы, а также способность индуцировать пролиферацию и 7 дифференциацию этих клеток описаны в ряде экспериментальных работ. Однако клинические исследования заболеваний роговицы, которые были выполнены на основе вышеуказанных экспериментальных данных, дали противоречивые результаты и показали, как правило, существенную неэффективность EGF для этого типа заболеваний человека (Kandrakis A.S. et al., Am. J. Ophthalmol.,98:411, 1984). Указанная неэффективность может быть приписана, возможно, различной экспрессии EGF рецептора in vitro и in vivo или,что более вероятно, тому факту, что альтерация эпителия при заболеваниях роговицы присутствует только как вторичное явление самого заболевания роговицы. В ЕР-А-0312208 (Ethicon) описаны гелевые составы для применения при лечении ран эпителия и патологий эпителия в целом, включая поражения и патологии поверхности глазного яблока. Указанные составы содержат активный ингредиент, который может быть без различия выбран из множества молекул, чье название содержит выражение "фактор роста". Хотя описание исключительно касается EGF в качестве предпочтительного активного ингредиента и хотя данные по активности (in vitro) и примеры составов даны только для EGF, здесь также отмечены другие факторы роста, такие как FGF(фактор роста фибробластов), PDGF (тромбоцитарный фактор роста), TGF-, (трансформирующий фактор роста) или сам NGF. Указанные факторы роста, по-видимому, присутствуют в качестве семейства молекул, обладающих одинаковыми отличительными особенностями и биологической активностью, аналогичной активности EGF. На самом деле при состоянии знаний на сегодняшний день эксперт осведомлен, что указанные факторы роста имеют различные специфические цели, и что они часто имеют противоречивое действие и в действительности указанные факторы роста не рассматриваются как биологически эквивалентные друг другу. Кроме того, поскольку рассматривается конкретно область офтальмологии, то в вышеуказанном документе указанные факторы роста описаны как активные исключительно для эпителия роговицы, таким образом сужая предлагаемые указания на показания в качестве реэпителизующих факторов, используемых на практике только при травматических повреждениях. Напротив, исследования, которые привели к настоящему изобретению, начаты с представления о роговице как морфологическом и функциональном комплексе, в котором отдельные слои (т.е. эпителий, строма и эндотелий) все выполняют равноценно важные функции в сохранении целостности тканей и в механизме восстановления. В такой перспективе ключевую роль играет трофическая поддержка, оказываемая сенсорной иннервацией роговицы, чье повреждение приводит к повреждению морфоло 002986 8 гического и функционального комплекса в целом. Исходя из того факта, что в предшествующем уровне техники не существует доказательств действия NGF (т.е. одного из многих медиаторов, высвобождаемых сенсорными окончаниями в других областях тела) на поверхность глазного яблока, первоначально был поставлен вопрос о том, может ли такой нейротропин оказывать трофическое восстановительное действие на ткань роговицы нейроэктодермального эмбрионального происхождения, так как несколько целей указанного нейротрофина показывают одинаковое эмбриогенетическое происхождение. Таким образом, роговица и конъюнктива были проанализированы на присутствие NGF и рецептора NGF высокой, аффинности (TrkA, тирозинкиназа А), с использованием моноклонального антитела (TrkAантитело, Santa Cruz., США) с помощью иммуногистохимического способа (Bhattacharyya A.et al., J. Neurosci., 17:7007, 1997). Действительно, присутствие специфического рецептора является ключевым требованием для активности исследуемой молекулы. Таким образом, было установлено, что все клетки роговицы (т.е. эпителиальные клетки,эндотелиальные клетки и кератоциты) экспрессируют TrkA и что в то же самое время соматосенсорная иннервация роговицы способна высвобождать NGF. Это открытие позволяет выстроить гипотезу о том, что, с одной стороны,NGF, вероятно высвобождаемый нервными окончаниями, играет физиопатологическую роль во всех механизмах исправления роговицы(как на поверхности, так и на более глубоком уровне) и, с другой стороны, что ряд поверхностных заболеваний роговицы, сопровождаемых первичным повреждением иннервации (такие как нейротрофический или дистрофический кератит и рецидивы герпесной инфекции) или вторичными повреждениями иннервации (такие как физические и химические ожоги и постинфекционные, аутоиммунные, постхирургические раны или раны, возникающие в результате лазерного лечения) следует рассматривать как фундаментальную этиологическую ступень недостатка высвобождения NGF. Те же полученные данные также позволяют предположить, что NGF является существенным для поддержания всей ткани роговицы в культуре, т.е. при всех таких условиях, когда роговица как целое, рассматриваемое как морфологический и функциональный комплекс,включающий эпителий, строму и эндотелий или некоторые их клетки, лишена трофической (пищевой) поддержки, обеспечиваемой высвобождением NGF нервными окончаниями роговицы. Кроме того, так как действие, которое наблюдалось после введения экзогенного NGF,имело место при концентрациях, близких к физиологическому уровню, можно высказать 9 предположение, что возможный физиопатогенный механизм рассматриваемых в данном описании заболеваний роговицы заключается в снижении локального уровня NGF ниже порога,способного обеспечивать целостность роговицы и/или конъюнктивы. Соответственно, в настоящем изобретении специально обеспечивается, согласно первому его аспекту, применение фактора роста нервов для хранения роговицы в культуре и для хранения и продуцирования in vitro тканей роговицы и конъюнктивы и отдельных популяций клеток роговицы или конъюнктивы. Предпочтительно NGF добавляют в культуральную среду подходящего типа для хранения роговицы или для In vitro культивирования клеток или тканей роговицы или конъюнктивы в количестве, составляющем между 100 пг/мл и 200 нг/мл, необязательно вместе с другими питательными веществами и другими биологически активными агентами. Используемый в этих целях NGF может быть мышиного или человеческого происхождения, включая рекомбинантный NGF, или его можно использовать в диофилизованном виде, растворенном в растворе, в культуральной среде или в любом другом подходящем растворителе так, чтобы получить конечную концентрацию, охватывающую выше определенный диапазон. Подходящие способы экстракции и очистки NGF описаны в указанной выше литературе. В целях проведения экспериментальной работы в настоящем изобретении использовали способBocchini и Angeletti (процитированный выше),синтетическое осуществление последнего излагается далее. Подчелюстные железы взрослого самца мыши изымали в стерильных условиях,ткани гомогенизировали, центрифугировали и диализовали; затем суспензию пропускали через последовательные колонки с целлюлозой, отделяя таким образом NGF посредством абсорбции. Затем NGF элюировали с колонки посредством буфера, содержащего 0,4 М хлорида натрия. Полученные таким образом образцы анализировали спектрофотометрически при длине волны 280 нм для идентификации NGF-содержащих фракций. Последние диализовали и полученный таким образом NGF лиофилизовали в стерильных условиях и хранили в холодильнике при-20 С. При оценке действия добавления NGF к различным культуральным средам для культивирования роговицы (как при 4 С, так и при 3036 С) было получено общее улучшение биологических особенностей ткани роговицы при количестве NGF между 100 пг/мл и 200 нг/мл. Оптимальный ответ получили при концентрации,составляющей примерно 100 нг/мл. В частности, через 7 дней культивирования полученные улучшения представляли собой увеличение плотности эндотелиальных клеток (увеличение от 10 до 25%), снижение смертности эндотели 002986 10 альных клеток (отсутствие эндотелиальных клеток положительных по трипану синему), лучшую эндотелиальную морфологию (т.е. количественно, тропизм 3/3 против тропизма 2/3 для контроля без добавления NGF), более высокую жизнеспособность кератоцитов и намного лучший внешний вид эпителия. Кроме того, некоторые роговицы, которые перед помещением в культуру рассматривались, как неподходящие для трансплантации, оказались подходящими после культивирования в течение 7 дней в присутствии NGF. Подобная экспериментальная оценка эффективности NGF в качестве добавки в культуральную среду клеток роговицы (т.е. эпителиальных клеток, эндотелиальных клеток и кератоцитов) показала, что добавление мышиного(при оптимальном ответе в концентрации примерно 100 нг/мл) вызывает пролиферацию и дифференциацию различных популяций клеток и, более того, оно способствует укоренению указанных популяций клеток на ряде тканейносителей (таких как тонкий слой стромы роговицы, амниотическая мембрана и т.д.). Кроме того, такая добавка оказывает благоприятное действие на взаимодействие между различными типами клеток в сокультурах клеток. Таким образом, изобретение также можно использовать для культивирования смешанных клеточных линий роговицы для получения искусственной роговицы, используемой для трансплантации. Культуры эпителиальных клеток конъюнктивы также продемонстрировали увеличение пролиферации и дифференциации наряду с увеличением числа бокаловидных клеток при культивировании в присутствии мышиного NGF в указанных выше концентрациях. Трансплантат эпителиальной ткани конъюнктивы, полученный таким образом, особенно выгоден для замены конъюнктивы у пациентов, страдающих от керато-конъюнктивидного заболевания (синдром сухости глаза) как первичного, так и вторичного и от других патологий. Следовательно, в соответствии с другим аспектом изобретения разработана культуральная среда для хранения роговицы или для хранения и продуцирования in vitro тканей роговицы и/или конъюнктивы, и/или отдельных популяций клеток роговицы и конъюнктивы, отличающаяся тем, что она содержит эффективное количество NGF, предпочтительно включающее между 100 пг/мл и 200 нг/мл, наиболее предпочтительно примерно 100 нг/мл. Как указано ранее, согласно дополнительному аспекту изобретения разработано применение фактора роста нервов для получения лекарственного средства для лечения и/или профилактики заболеваний роговицы и/или конъюнктивы. В частности, изобретение используется для получения лекарственных продуктов, подходя 11 щих для лечения и/или профилактики врожденных и/или приобретенных заболеваний роговицы и/или конъюнктивы, выбранных из группы,состоящей из нейротрофического и нейропаралитического кератита и/или конъюнктивита; герпесного кератита и/или конъюнктивита; посттравматического, постинфекционного, постхирургического кератита и/или конъюнктивита; кератита и/или конъюнктивита вследствие нарушения функций слезной пленки, лазерного лечения, химических, физических или металлических ожогов; аутоиммунного, дистрофического, дегенеративного и поствоспалительного кератита. Предпочтительно лекарственный продукт согласно данному изобретению, подходящий для местного введения, содержит по отдельности или в сочетании с одним или более активных ингредиентов от 10 до 500 мкг NGF на мл,оптимальная концентрация составляет около 250 мкг NGF на мл. Такой продукт может быть в виде офтальмологического раствора для глазных капель или в виде геля, мази, крема или порошка, или его можно добавлять на местную повязку или на лечебные контактные линзы. Согласно другому воплощению изобретения фармацевтический продукт, для получения которого NGF предлагается в качестве лекарственного средства, предназначен для лечения и/или профилактики первичных и вторичных эндотелиальных офтальмологических патологий. Для такого применения предпочтительные составы содержат (также в данном случае необязательно в сочетании с другими активными ингредиентами) от 1 до 250 мкг NGF на мл, и введение осуществляют путем введения в переднюю камеру глаза.In vivo исследование на животных, касающееся лечения заболеваний эндотелия роговицы, было осуществлено путем введения в переднюю камеру глаза водного раствора, содержащего NGF в концентрациях между 1 и 250 мкг/мл. В частности, у кроликов, у которых эндотелиальное повреждение было вызвано посредством криозонда, через 15 дней леченияNGF наблюдалось полное восстановление эндотелиальной плотности. Введение NGF при эндотелиальных патологиях как дистрофической природы, так и приобретенных, как с потерей ряда эндотелиальных клеток и без потери их функциональности, показало восстановление надлежащей эндотелиальной функции. В ряде исследований на человеке, для того,чтобы удостовериться в эффективности леченияNGF при местном лечении заболеваний роговицы и/или конъюнктивы, был выбран ряд патологий на основе первичного или вторичного включения соматосенсорного нервного сплетения роговицы. В таких исследованиях использовали мышиный NGF (2.5S), полученный с использованием описанного выше способа очист 002986 12 ки. NGF, разбавленный в сбалансированном солевом растворе, вводили местно в концентрации примерно 250 мг/мл. Представленная далее таблица суммирует результаты, полученные при исследовании 5 пациентов с заболеванием торпидной язвой роговицы вследствие нейродистрофического кератита (2 глаза) или после кератопластики (2 глаза) или вследствие ожога щелочью (2 глаза). Схема лечения заключалась во введении однойдвух капель препарата по изобретению со следующей ежедневной частотой: каждые 2 ч в течение первых 2 дней, 6 раз в день вплоть до 2 го дня после завершения реэпителизации роговицы и дважды в день в течение последующих 15 дней. Местное лечение NGF начинали на 15 день после лечения аутосывороткой в отсутствие симптомов улучшения клинической картины. У всех пациентов, подвергавшихся лечению, наблюдались четкие симптомы восстановления в течение 2 недель после начала лечения NGF и ни у одного из них не наблюдалось местного или системного побочного действия во время лечения или в последующее время. Временно прекращенное лечение следует немедленно продолжить в случае появления первых признаков или симптомов любого рецидива патологии эпителия. Рассмотренные 5 случаев подробно обсуждаются далее, и основные данные суммированы в следующей ниже таблице. 1-й случай. Девочка 9-ти лет, заболевание наследственный анофтальмоз, при котором на другом глазу наблюдалась язва роговицы в течение более 20 дней. Указанная язва при местном лечении антибиотиками и стероидами не проявила какой-либо тенденции к заживлению. Язва имела примерно 7 мм в диаметре и была более чем на 2/3 стромы роговицы в глубину. Клиническое исследование показало потерю чувствительности роговицы, на основании чего был диагностирован нейротрофический кератит. Через 15 дней лечения аутосывороткой, показавшей прогрессирующее ухудшение клинической картины, было начато местное лечениеNGF. Через 4 дня язва роговицы уменьшилась до примерно 3,5 мм в диаметре и через 12 дней роговица полностью зажила и лечение NGF было прервано. У пациента наблюдалась центральная лейкома с некоторыми неососудами и,хотя и пониженная, имелась чувствительность роговицы, тогда как перед лечением она полностью отсутствовала. Через 8 месяцев после лечения у пациента наблюдалось 5/10 зрительной активности и чувствительность роговицы все еще присутствовала. 2-й случай: женщина 26 лет, заболевание синдактилия и дефицит VIII пары черепных нервов, в течение примерно 2 месяцев наблюдалась язва роговицы, которая прогрессирующе углублялась до тех пор пока не достигла 7 мм в ширину и доходила в глубину до Десцеметовой оболочки. Клиническое исследование показало полное отсутствие чувствительности роговицы. Через 2 недели лечения NGF наблюдались очевидные признаки выздоровления при уменьшении глубины язвы. Через 6 недель лечения язва была полностью реэпителизована,хотя центральная лейкома с несколькими неососудами сохранялась. Кроме того, восстановилась определенная чувствительность роговицы,хотя и пониженная. 3-й случай. Мужчина 25 лет, подверженный вылущиванию левого глаза после начавшейся после проникающей кератопластики язвы роговицы, у которого с тех пор примерно в течение 1 месяца наблюдалась язва роговицы на правом глазу в трансплантате роговицы. Язва роговицы имела примерно 5 мм в диаметре и в глубину составляла 1/2 стромы роговицы. Также присутствовала потеря чувствительности роговицы. Через 2 недели лечения NGF был очевиден процесс заживления роговицы при уменьшении ширины и глубины язвы. Через 4 недели лечения NGF язва полностью зажила, и оставалась центральная лейкома с некоторыми неососудами. Выраженная пониженная чувствительность все еще сохранялась. 4-й случай. Мужчина 56 лет, у которого наблюдалась билатеральная язва роговицы вследствие ожога щелочью. Правый глаз после хирургического проведения проникающей кератопластики вылущился после начала язвы. На левом глазу после проведения слоистой кератопластики развилась торпидная язва диаметром примерно 7 мм, которая не проявляла какихлибо признаков заживления. Через 2 недели лечения NGF было очевидно начало процесса выздоровления и указанный процесс завершился через 5 недель. 14 5-й случай. Мужчина 56 лет, у которого наблюдалась билатеральная язва роговицы вследствие ожога соляной кислотой. На правом глазу имелась язва диаметром примерно 4 мм,тогда как на левом глазу язва была больше (более чем 8 мм в диаметре) и глубже. У пациента наблюдалось выраженное отсутствие чувствительности роговицы. Через 2 недели лечения NGF правый глаз зажил полностью с остаточной центральной лейкомой, тогда как язва на левом глазу уменьшилась и в ширину и в глубину, хотя присутствовал неососудистый паннус. Через 3 недели лечения обе роговицы были полностью реэпителизованы. Центральная лейкома сохранялась и, хотя и пониженная, но имелась чувствительность роговицы. Через 2 последующих месяца обе роговицы оставались реэпителизованными,и оптическая резкость правого глаза составляла 3/10, тогда как для левого глаза она была 1/10. Кроме того, чувствительность роговицы все еще присутствовала для обоих глаз. Следующие данные ясно показывают эффективность применения NGF не только для хранения и продуцирования in vitro ткани роговицы и конъюнктивы, как в целом виде, так и по частям, или для хранения и продуцирования invitro отдельных типов клеток, из которых состоят указанные ткани, но также для лечения и профилактики заболеваний человека и животных, подверженных заболеванию морфологического и функционального комплекса роговицы или конъюнктивы, указанные заболевания не нашли до настоящего времени эффективного способа лечения. Настоящее изобретение было описано с конкретной ссылкой на его некоторые определенные воплощения, но следует понимать, что специалистами в данной области могут быть сделаны его модификации и изменения без отступления от сути изобретения, как оно определено в прилагаемой формуле изобретения. Таблица 1. Лечение in vitro фактором роста нервов Время от ПервоначальПредшестЛеченачала Результат ная чувстви- вующее лечение заболевательность ниеNGF ния 20 дней Потеря чувст- Антибиотики,12 Выздороввительности стероиды,дней ление аутосыворотка 2 месяца Потеря чувст- Антибиотики,6 не- Выздороввительности стероиды,дель ление аутосыворотка 1 месяц Потеря чувст- Антибиотики,4 не- Выздороввительности аутосыворотка дели ление Потеря чувствительно сти Потеря чувствительности/ пониженная чувствительностьa) ПК: трансплантат роговицы путем проникающей кератопластикиb) СК: трансплантат роговицы путем слоистой кератопластики ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Применение фактора роста нервов(NGF) для хранения в культуральной среде роговицы, тканей роговицы и конъюнктивы и отдельных популяций клеток роговицы или конъюнктивы. 2. Применение фактора роста нервов(NGF) продуцирования в культуральной среде тканей роговицы и конъюнктивы и отдельных популяций клеток роговицы или конъюнктивы. 3. Применение по любому из пп.1-2, согласно которому NGF добавляют к культуральной среде в концентрации между 100 пг/мл и 200 нг/мл. 4. Применение по п.3, в котором указанная концентрация составляет примерно 100 нг/мл. 5. Применение по любому из предшествующих пунктов, в котором указанная культуральная среда также содержит дополнительные питательные вещества и/или биологически активные агенты. 6. Применение фактора роста нервов(NGF) для получения лекарственного средства для лечения и/или профилактики заболеваний роговицы и/или конъюнктивы. 7. Применение по п.6, в котором указанное лекарственное средство предназначено для лечения и/или профилактики врожденных и/или приобретенных заболеваний роговицы и/или конъюнктивы, выбранных из группы, состоящей из нейротрофического и нейропаралитического кератита и/или конъюнктивита; герпесного ке 3 недели ратита и/или конъюнктивита; посттравматического, постинфекционного, постхирургического кератита и/или конъюнктивита; кератита и/или конъюнктивита вследствие нарушения функции слезной пленки, лазерного лечения, химических,физических или металлических ожогов; аутоиммунного, дистрофического, дегенеративного и поствоспалительного кератита. 8. Применение по п.6 или 7, в котором указанное лекарственное средство предназначено для местного лечения и содержит от 10 до 500 мкг NGF на мл лекарственного средства. 9. Применение по п.8, в котором указанное лекарственное средство содержит примерно 250 мкг NGF на мл лекарственного средства. 10. Применение по п.6, в котором указанное лекарственное средство предназначено для лечения и/или профилактики первичных и вторичных эндотелиальных офтальмологических патологий. 11. Применение по п.10, в котором указанное лекарственное средство предназначено для введения в переднюю камеру глазного яблока и содержит от 1 до 250 мкг NGF на мл лекарственного средства. 12. Применение по любому из пп.6-11, в котором NGF в указанном лекарственном средстве находится в сочетании с одним или несколькими другими активными ингредиентами. 13. Применение по любому из предшествующих пунктов, в котором указанный NGF имеет мышиное или человеческое происхождение или является рекомбинантом NGF человека.

МПК / Метки

МПК: A01N 1/02, A61K 38/18, C12N 5/08, A61P 27/02

Метки: хранения, роговицы, лечения, фактора, роста, нервов, конъюнктивы, применение, продуцирования

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/9-2986-primenenie-faktora-rosta-nervov-dlya-hraneniya-producirovaniya-i-lecheniya-rogovicy-i-konyunktivy.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Применение фактора роста нервов для хранения, продуцирования и лечения роговицы и конъюнктивы</a>

Предыдущий патент: Очищающая композиция для тела и волос, в частности шампунь, и способ ее получения

Следующий патент: Асимметрический способ получения бензоксазинонов

Случайный патент: Кронштейн боковой направляющей конвейера