Пиперазинил-, пиперидинил- и морфолинилпроизводные как новые ингибиторы гистондеацетилазы

Формула / Реферат

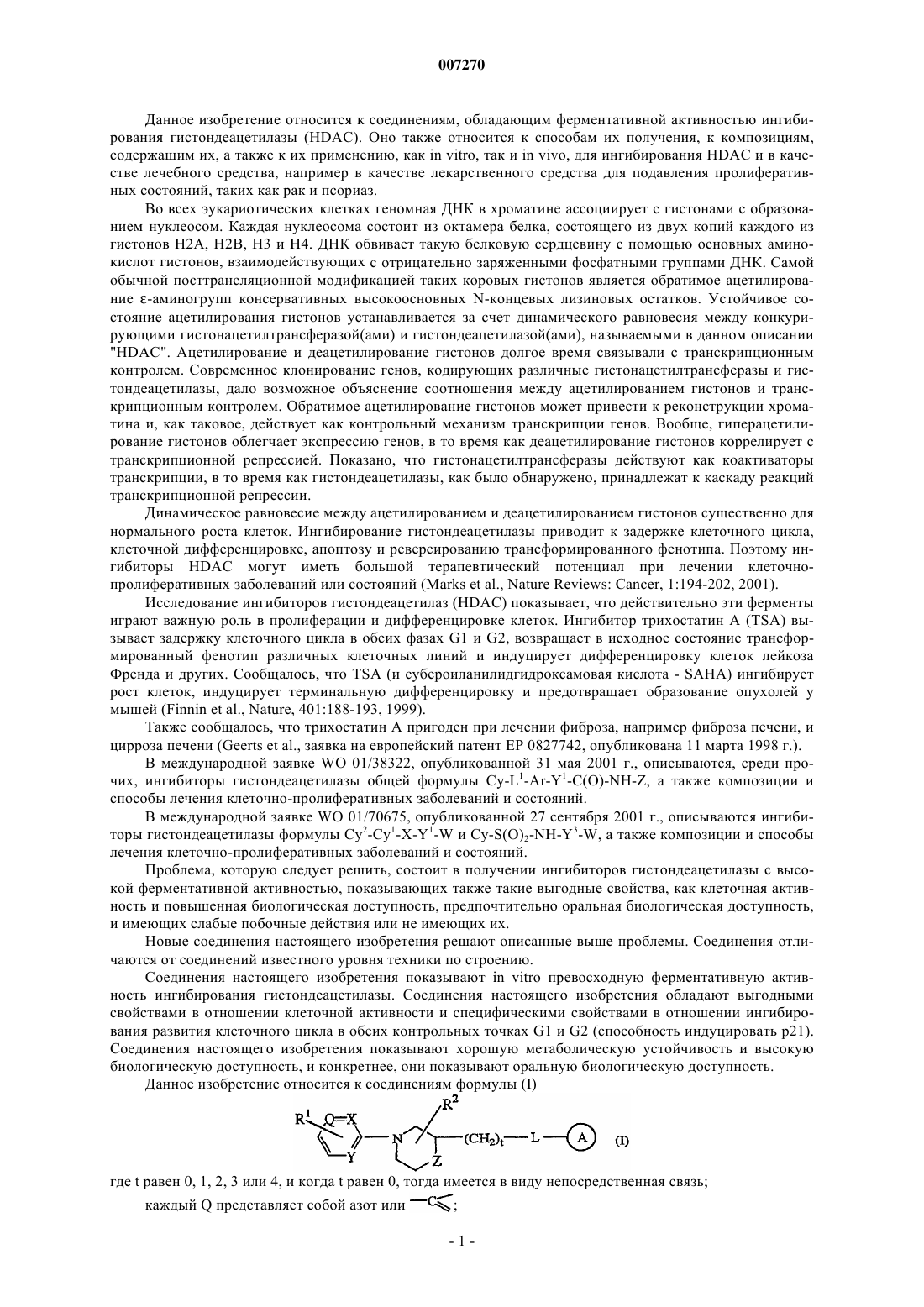

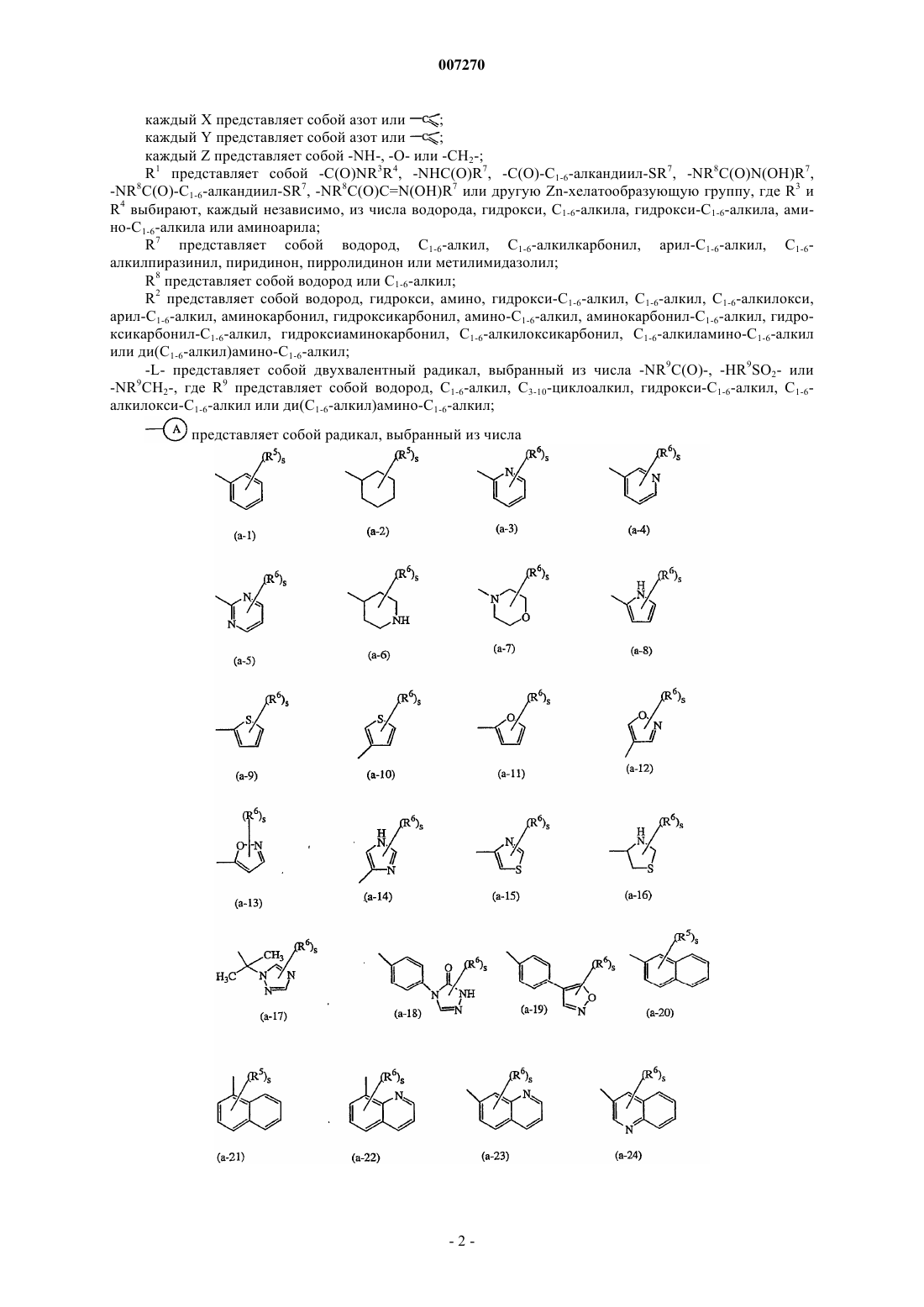

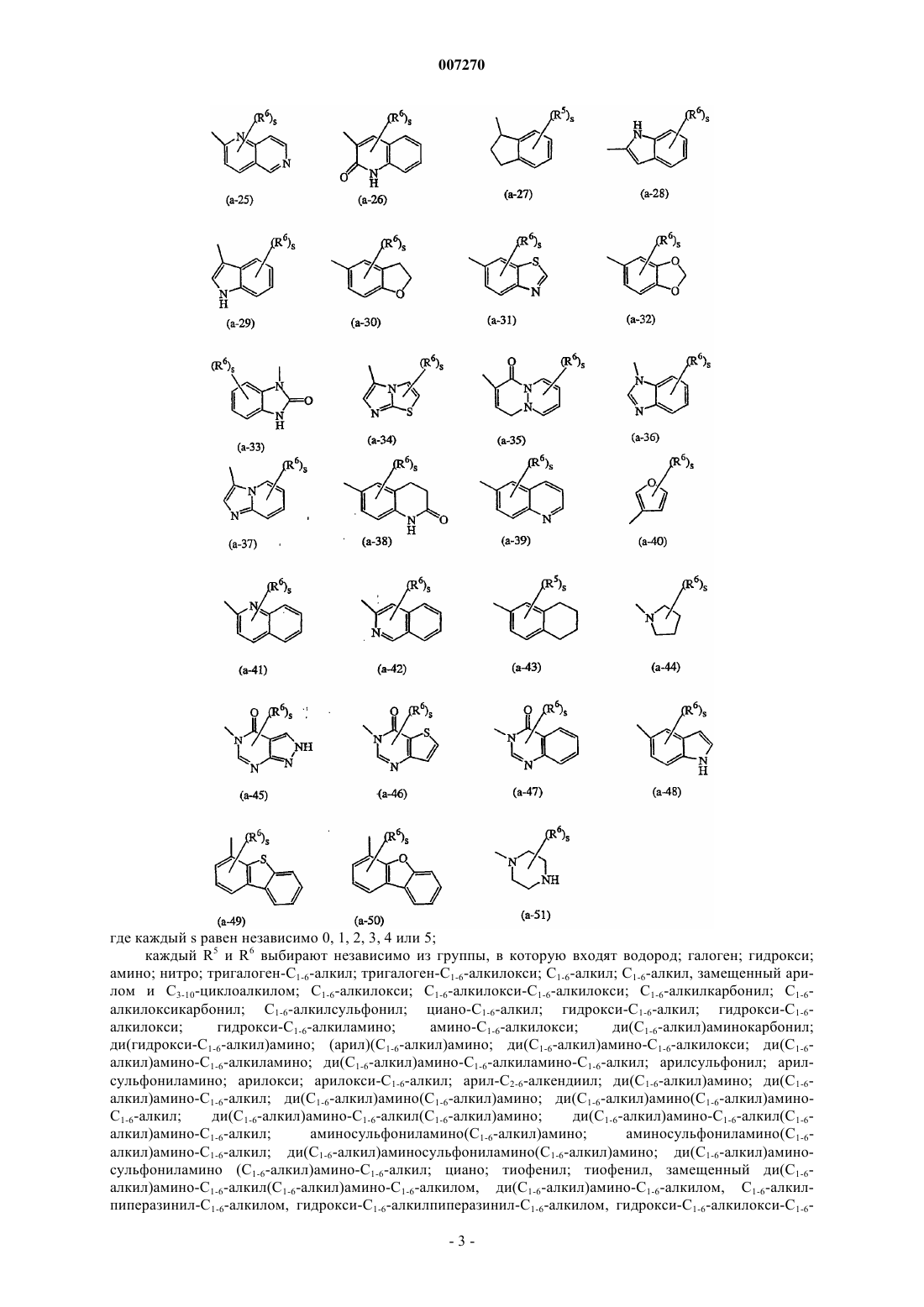

1. Соединение формулы (I) и его фармацевтически приемлемые аддитивные соли

где t равен 0 или 1 и, когда t равен 0, тогда имеется в виду непосредственная связь;

каждый Q представляет собой азот или  ;

;

каждый Х представляет собой азот или  ;

;

каждый Y представляет собой азот или  ;

;

каждый Z представляет собой -NH-, -О- или -СН2-;

R1 представляет собой -C(O)NH(OH);

R2 представляет собой водород, гидрокси, C1-6-алкил или арил-С1-6-алкил;

-L- представляет собой двухвалентный радикал, выбранный из числа -NHC(O)- или -NHSO2-;

каждый s равен независимо 0 или 1; и

каждый R5 выбирают независимо из числа водорода или фенила

R5 выбирают независимо из числа водорода или фенила.

2. Соединение по п.1, где t равен 1;

каждый Q представляет собой  ;

;

каждый Х представляет собой азот;

каждый Y представляет собой азот;

каждый Z представляет собой -О- или -СН2-;

R1 представляет собой -C(O)NH(OH);

R2 представляет собой водород;

-L- представляет собой двухвалентный радикал, выбранный из числа -NHC(O)- или -NHSO2-;

каждый s равен независимо 0 или 1; и

каждый R5 выбирают независимо из числа водорода или фенила.

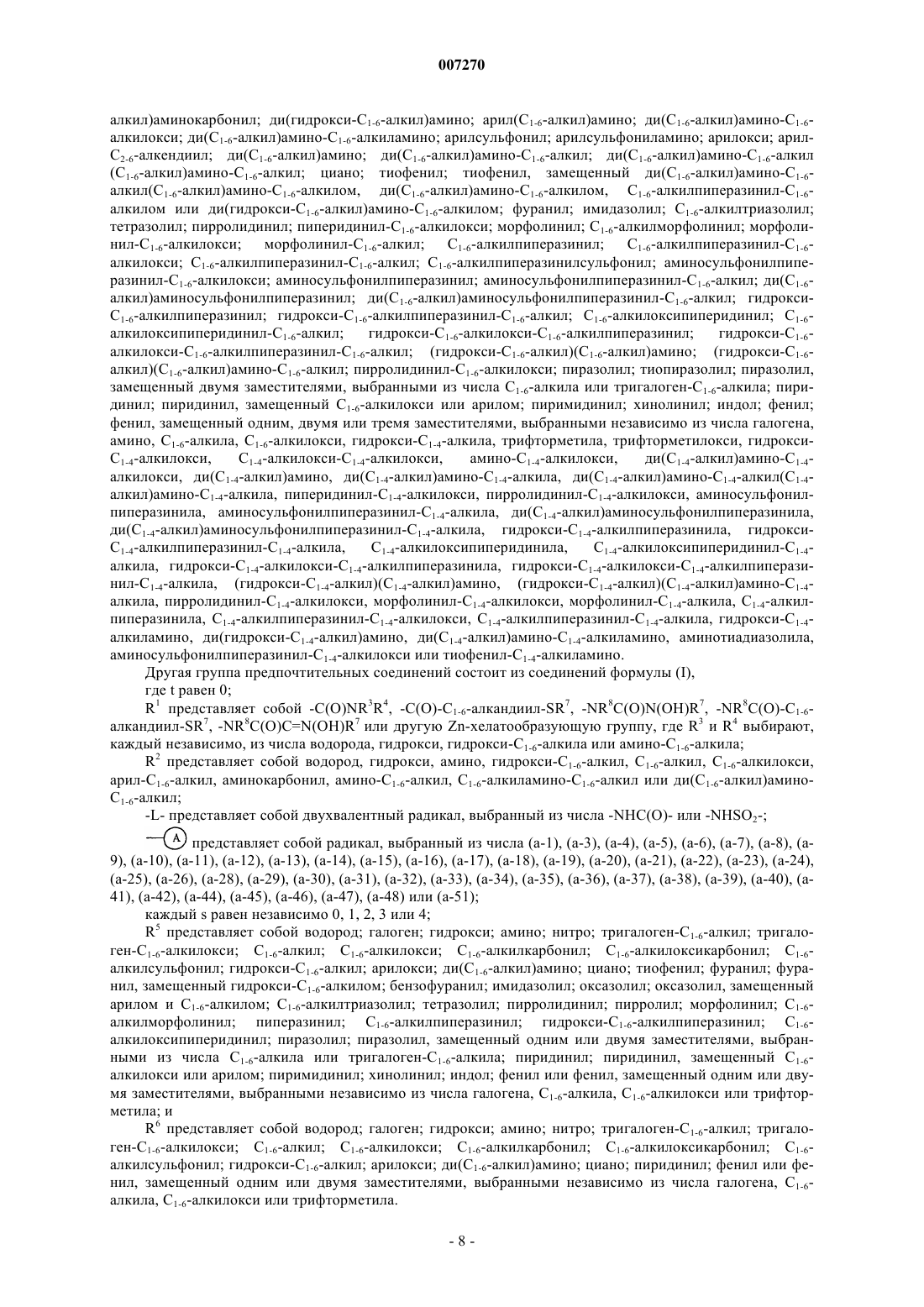

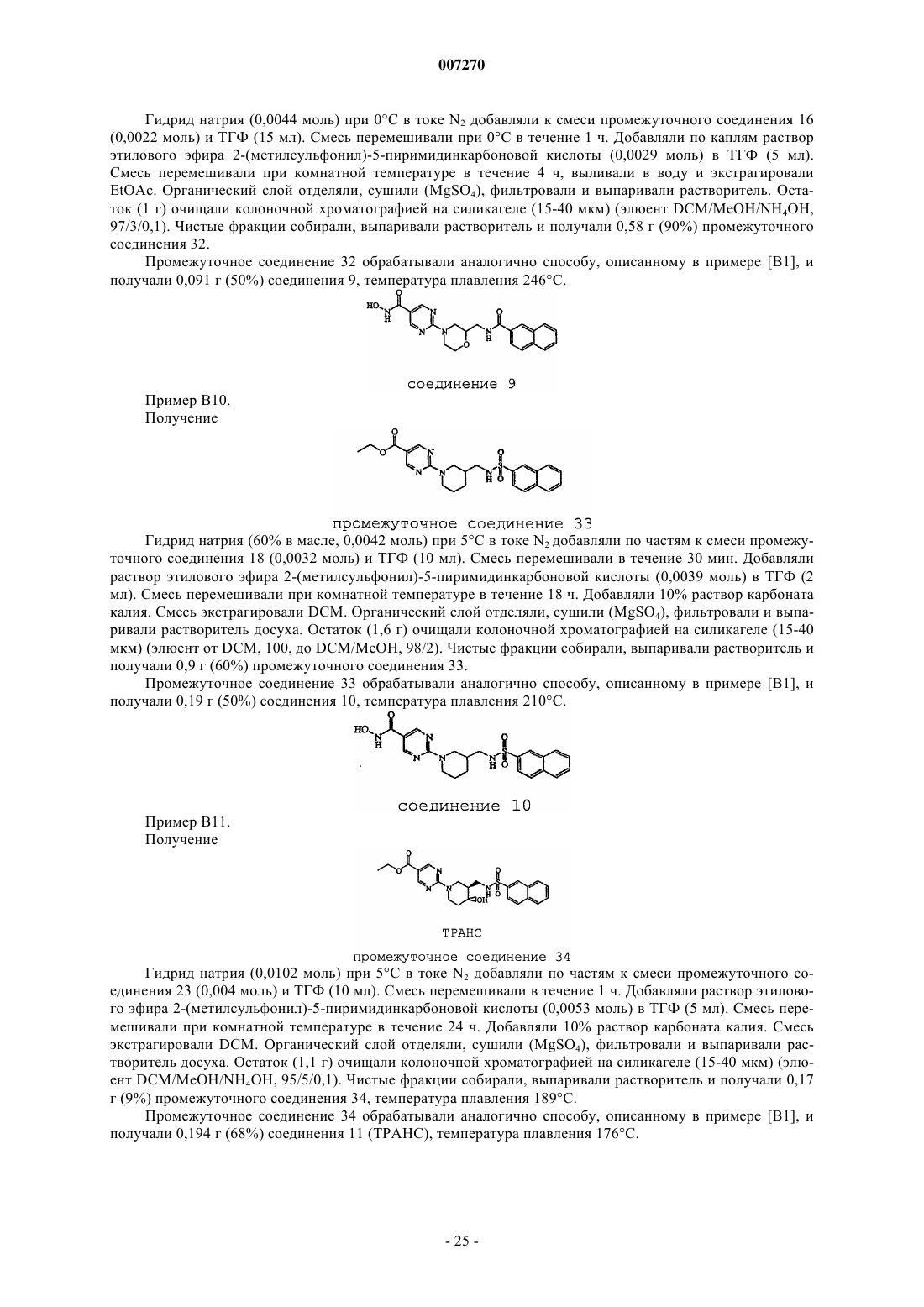

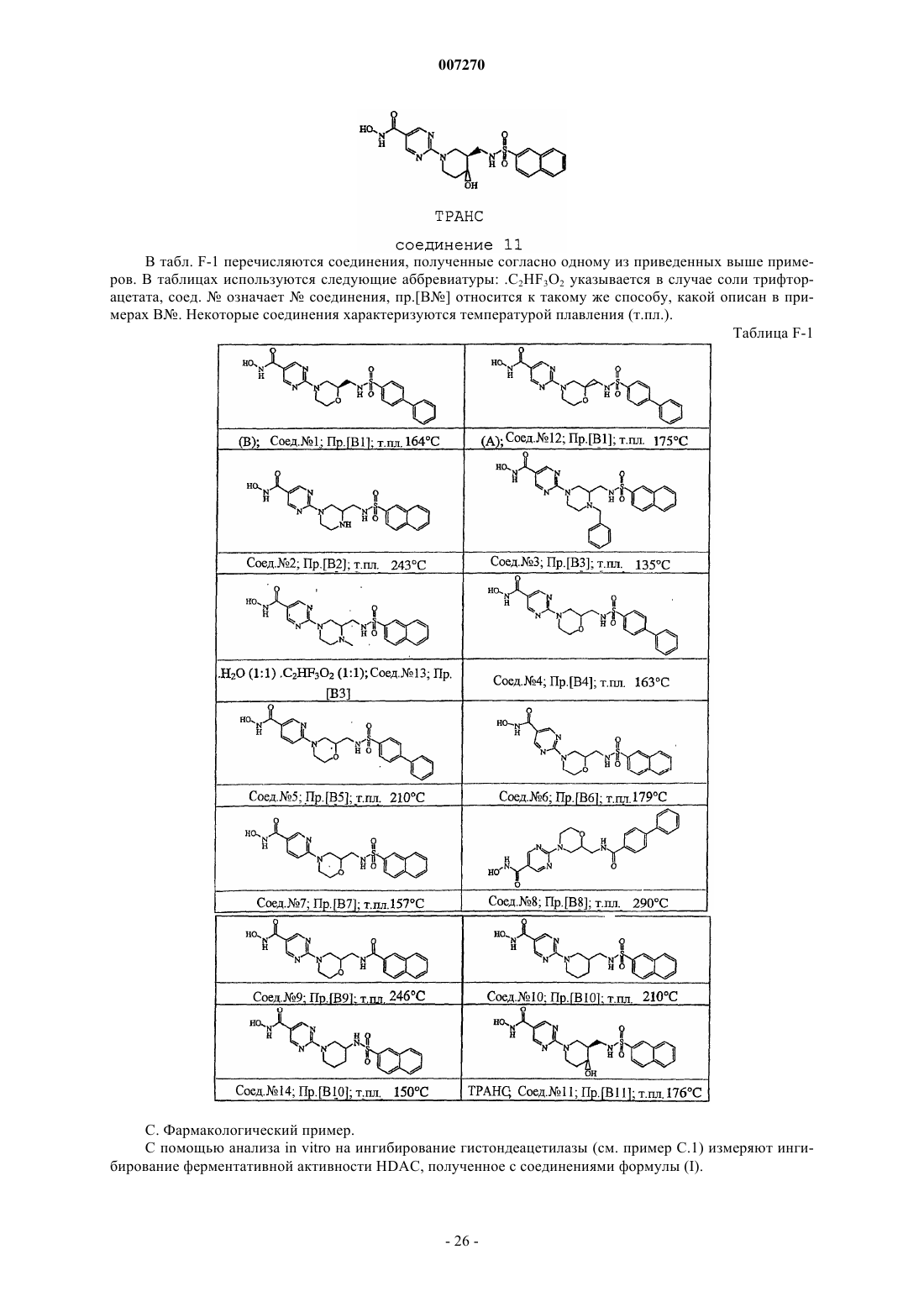

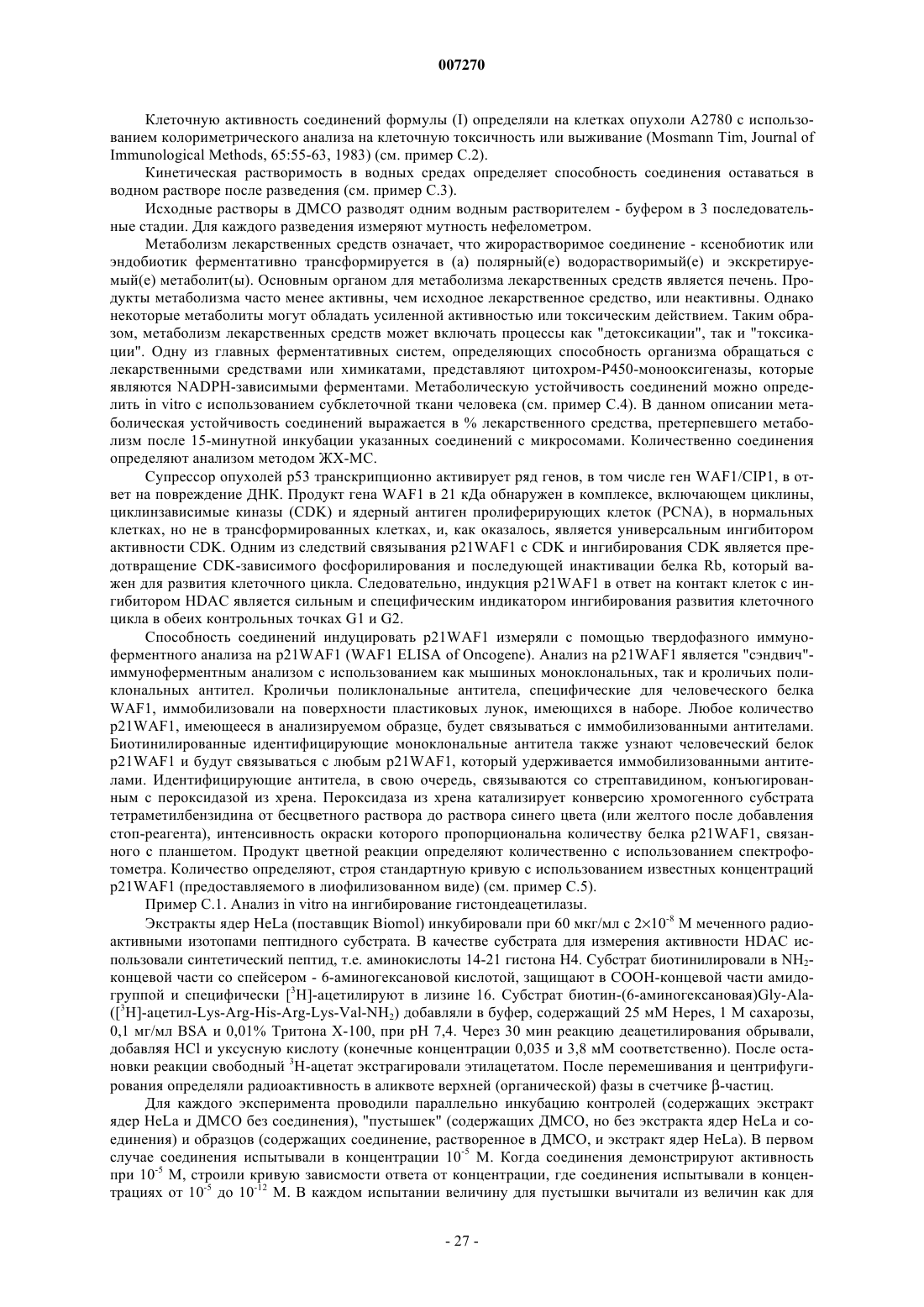

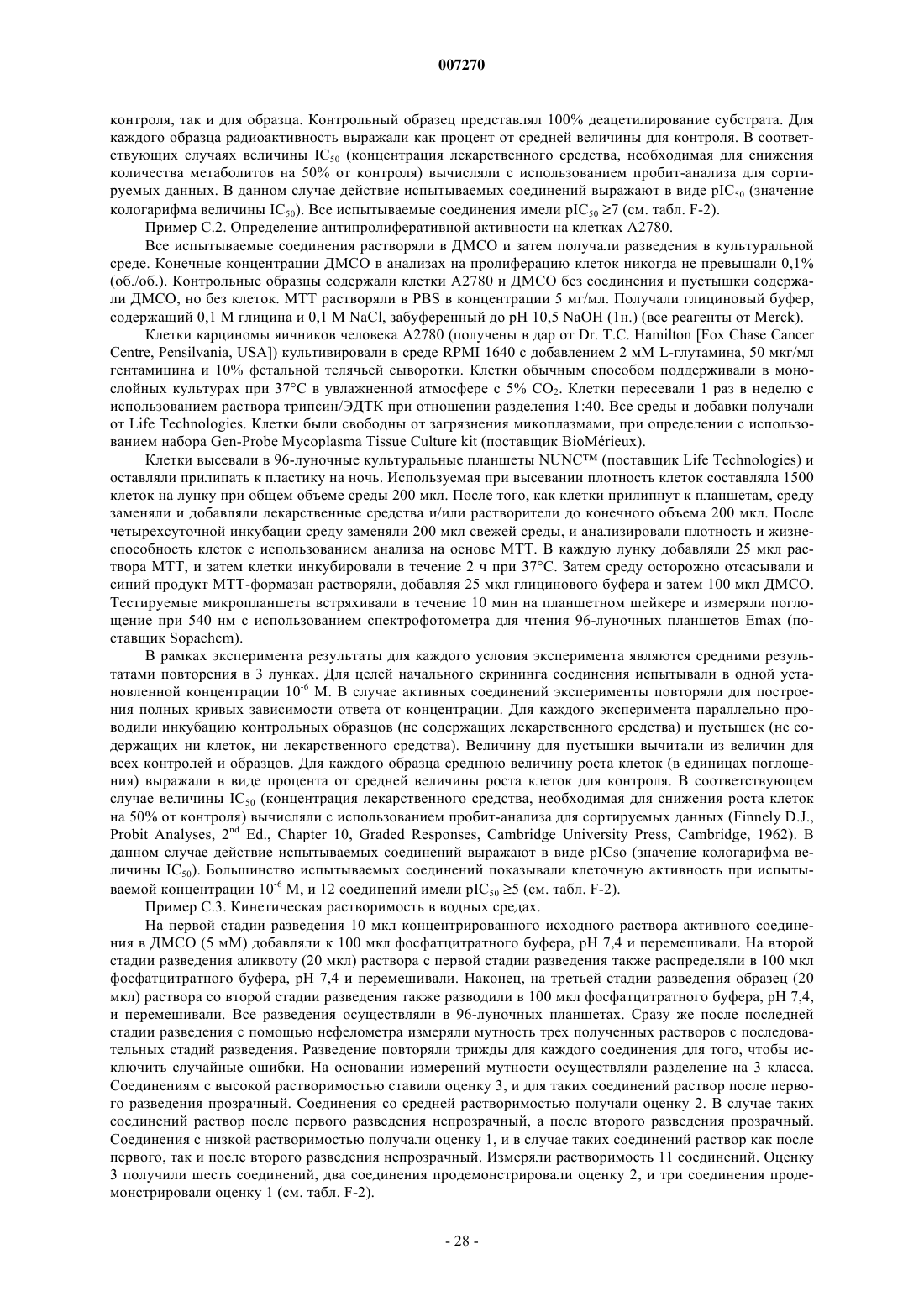

3. Соединение по пп.1 и 2, выбранное из числа соединений ьь 4, 10, 8, 6, 1, 12 и 14.

4. Фармацевтическая композиция, содержащая фармацевтически приемлемые носители и в качестве активного ингредиента терапевтически эффективное количество соединения по пп.1-3.

5. Способ получения фармацевтической композиции по п.4, где тщательно смешивают фармацевтически приемлемые носители и соединение по пп.1-3.

6. Соединение по любому из пп.1-3 для применения в качестве лекарственного средства.

7. Применение соединения по любому из пп.1-3 для получения лечебного средства для лечения пролиферативных заболеваний.

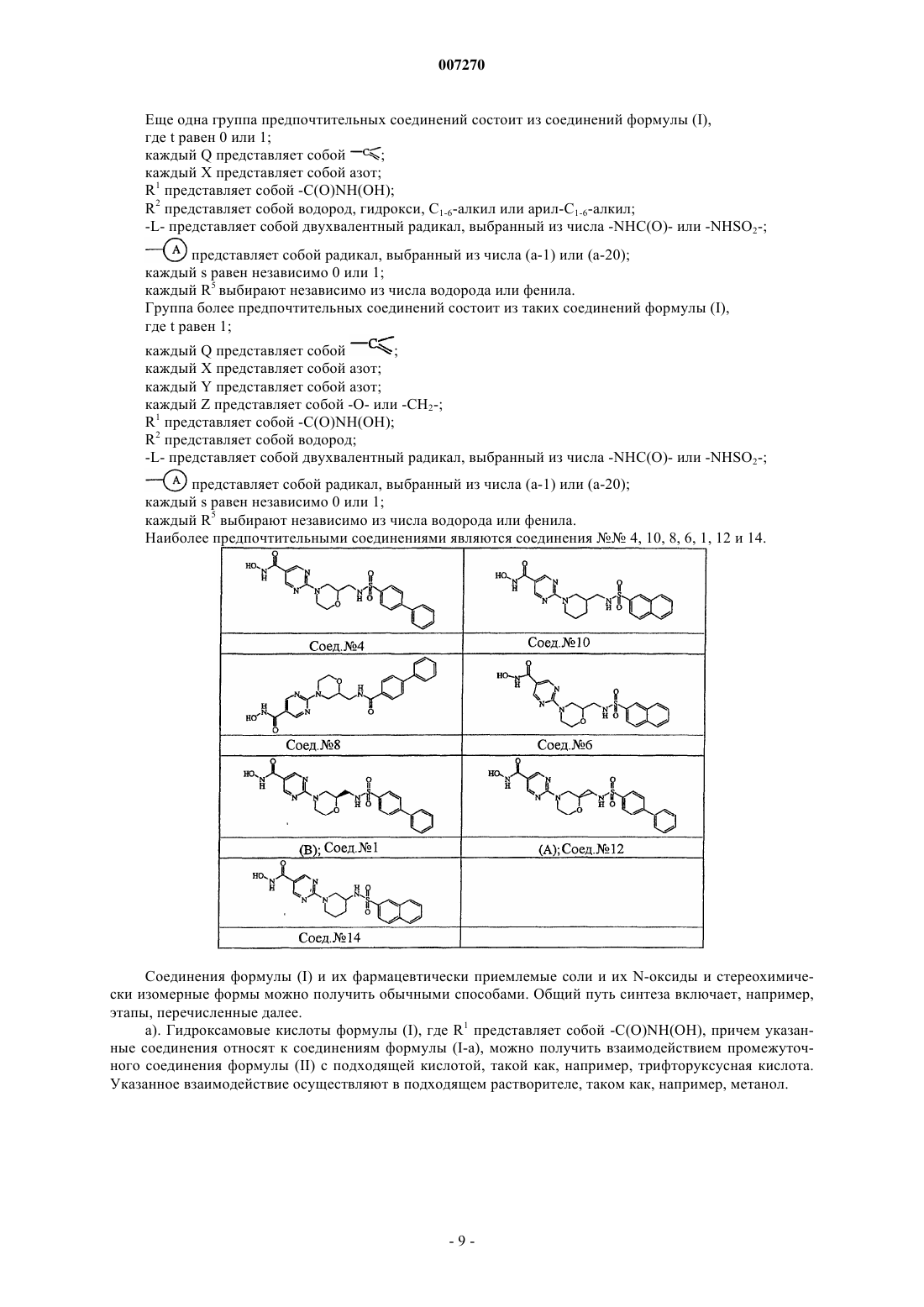

8. Способ получения соединения по п.1, отличающийся тем, что промежуточное соединение формулы (II) вводят во взаимодействие с соответствующей кислотой, такой как, например, трифторуксусная кислота, и получают гидроксамовую кислоту формулы (I-а), где R1 представляет собой -C(O)NH(OH)

9. Способ детекции или идентификации HDAC в биологическом образце, включающий детекцию или определение образования комплекса между меченым соединением по п.1 и HDAC.

10. Сочетание противораковых средств и ингибитора HDAC по любому из пп.1-3.

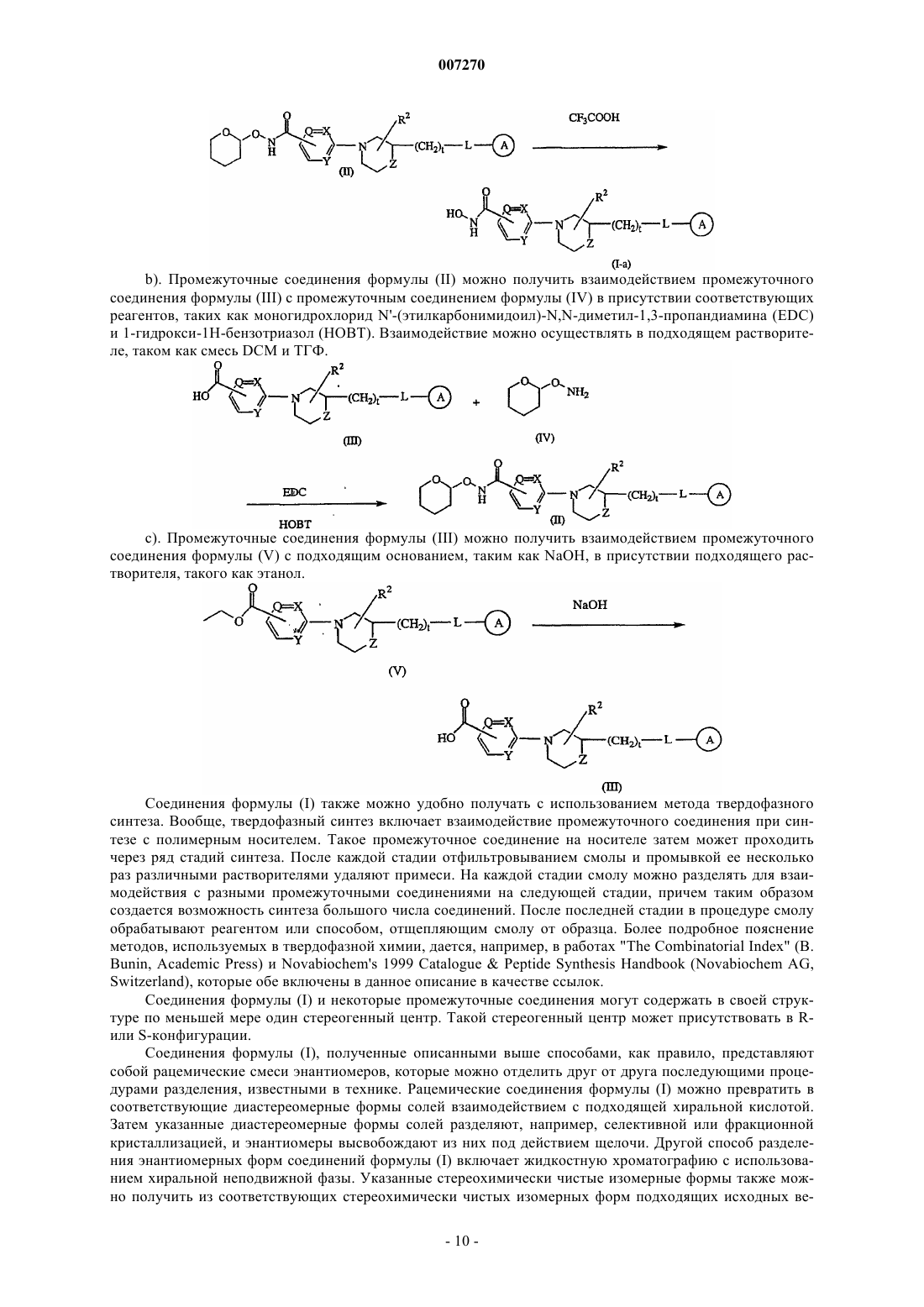

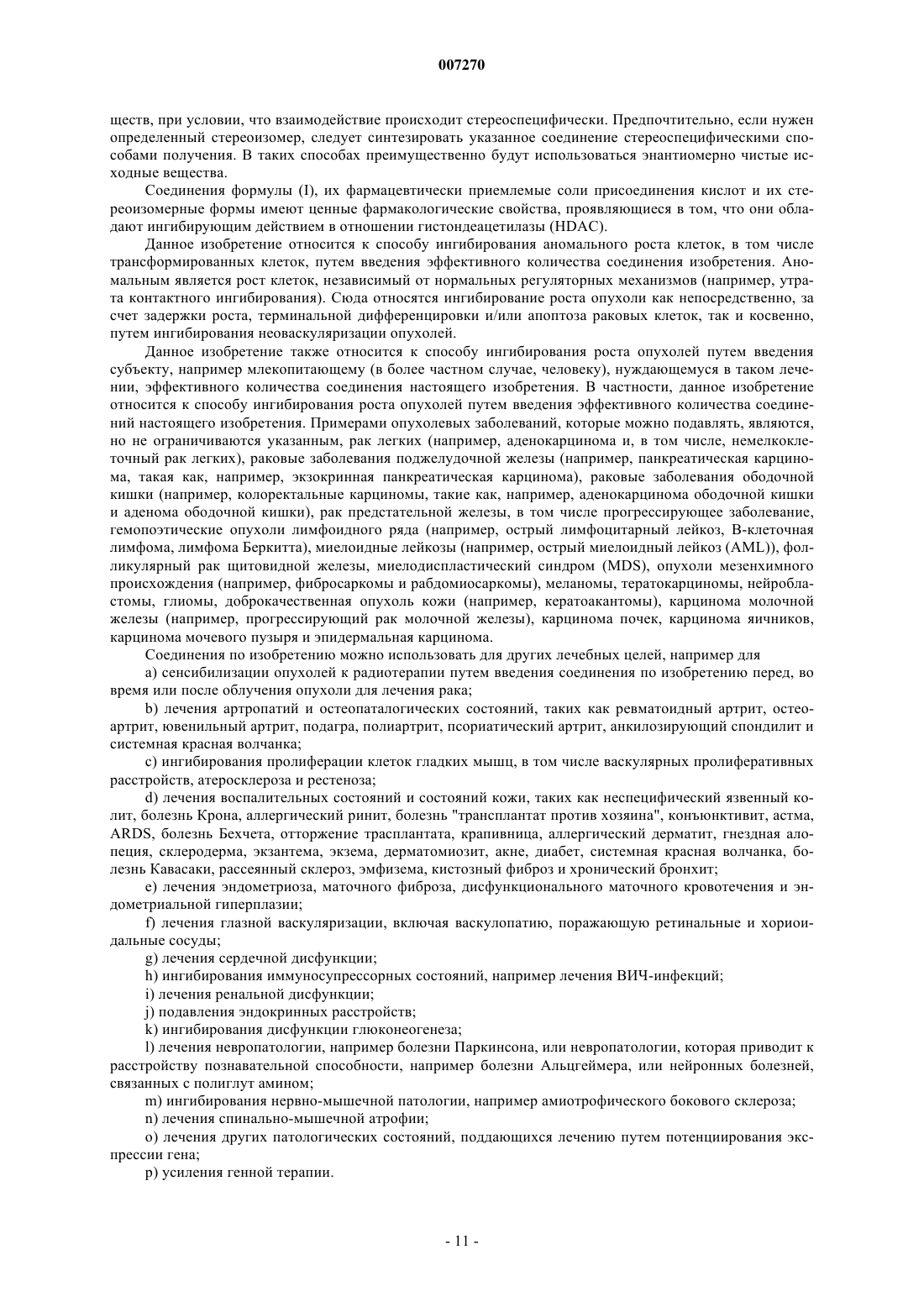

Текст