Производное пиразолохинолина

Номер патента: 23493

Опубликовано: 30.06.2016

Авторы: Сугита Мари, Камидзо Кадзунори, Ямамото Хирофуми, Сео Рюси, Ямамото Сатоси, Укай Ацуси, Каизава Хироюки

Формула / Реферат

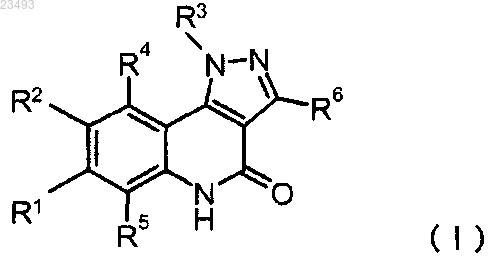

1. Соединение формулы (I) или его фармацевтически приемлемая соль

в которой

R1 представляет собой метил;

R2 представляет собой группу формулы (II)

R3 представляет собой (3S)-тетрагидрофуран-3-ил или тетрагидро-2Н-пиран-4-ил;

R4, R5 и R6 представляют собой водород и

Ra и Rb вместе с соседним атомом азота образуют 4-(2,2,2-трифторэтил)пиперазин-1-ил или 4-(3,3,3-трифторпропил)пиперазин-1-ил.

2. Соединение или его фармацевтически приемлемая соль, выбранное из группы, состоящей из

8-[(4-{[(2S)-2-фторпропил]окси}пиперидин-1-ил)карбонил]-7-метил-1-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-с]хинолин-4-она,

7-метил-1-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)-8-{[4-(3,3,3-трифторпропил)пиперазин-1-ил]карбонил}-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-c]хинолин-4-она,

8-[(4-{[(2R)-2-фторпропил]окси}пиперидин-1-ил)карбонил]-7-метил-1-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-с]хинолин-4-она,

7-метил-1-[(3S)-тетрагидрофуран-3-ил]-8-{[4-(3,3,3-трифторпропил)пиперазин-1-ил]карбонил}-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-c]хинолин-4-она,

8-{[4-(2-метоксиэтил)пиперидин-1-ил]карбонил}-7-метил-1-[(3S)-тетрагидрофуран-3-ил]-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-с]хинолин-4-она,

7-метил-1-[(3S)-тетрагидрофуран-3-ил]-8-{[4-(2,2,2-трифторэтил)пиперазин-1-ил]карбонил}-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-c]хинолин-4-она.

3. Соединение или его фармацевтически приемлемая соль по п.2, которое представляет собой 8-[(4-{[(2S)-2-фторпропил]окси}пиперидин-1-ил)карбонил]-7-метил-1-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-с]хинолин-4-он.

4. Соединение или его фармацевтически приемлемая соль по п.2, которое представляет собой 7-метил-1-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)-8-{[4-(3,3,3-трифторпропил)пиперазин-1-ил]карбонил}-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-c]хинолин-4-он.

5. Соединение или его фармацевтически приемлемая соль по п.2, которое представляет собой 8-[(4-{[(2R)-2-фторпропил]окси}пиперидин-1-ил)карбонил]-7-метил-1-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-с]хинолин-4-он.

6. Соединение или его фармацевтически приемлемая соль по п.2, которое представляет собой 7-метил-1-[(3S)-тетрагидрофуран-3-ил]-8-{[4-(3,3,3-трифторпропил)пиперазин-1-ил]карбонил}-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-c]хинолин-4-он.

7. Соединение или его фармацевтически приемлемая соль по п.2, которое представляет собой 8-{[4-(2-метоксиэтил)пиперидин-1-ил]карбонил}-7-метил-1-[(3S)-тетрагидрофуран-3-ил]-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-с]хинолин-4-он.

8. Соединение или его фармацевтически приемлемая соль по п.2, которое представляет собой 7-метил-1-[(3S)-тетрагидрофуран-3-ил]-8-{[4-(2,2,2-трифторэтил)пиперазин-1-ил]карбонил}-1,5-дигидро-4Н-пиразоло[4,3-c]хинолин-4-он.

9. Фармацевтическая композиция, ингибирующая PDE9 (фосфодиэстераза 9) активность, содержащая соединение или его фармацевтически приемлемую соль по п.1 или 2 для предотвращения или лечения гипоактивного мочевого пузыря, нарушения мочеиспускания при гипоактивном мочевом пузыре, нарушения мочеиспускания, сопровождающего гиперплазию предстательной железы, и фармацевтически приемлемый эксципиент.

Текст