Модуляторы tgr5 и способы их применения

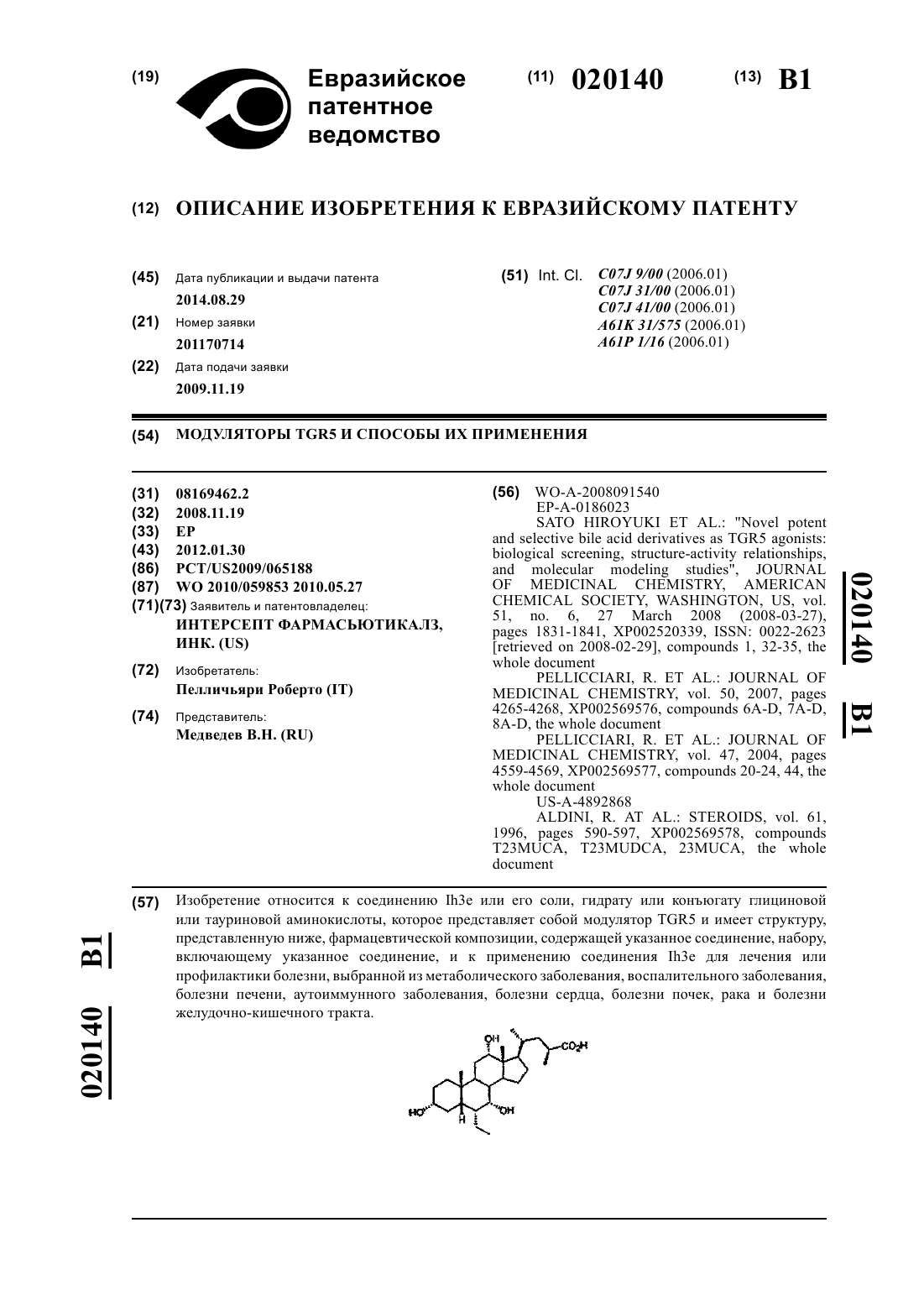

Формула / Реферат

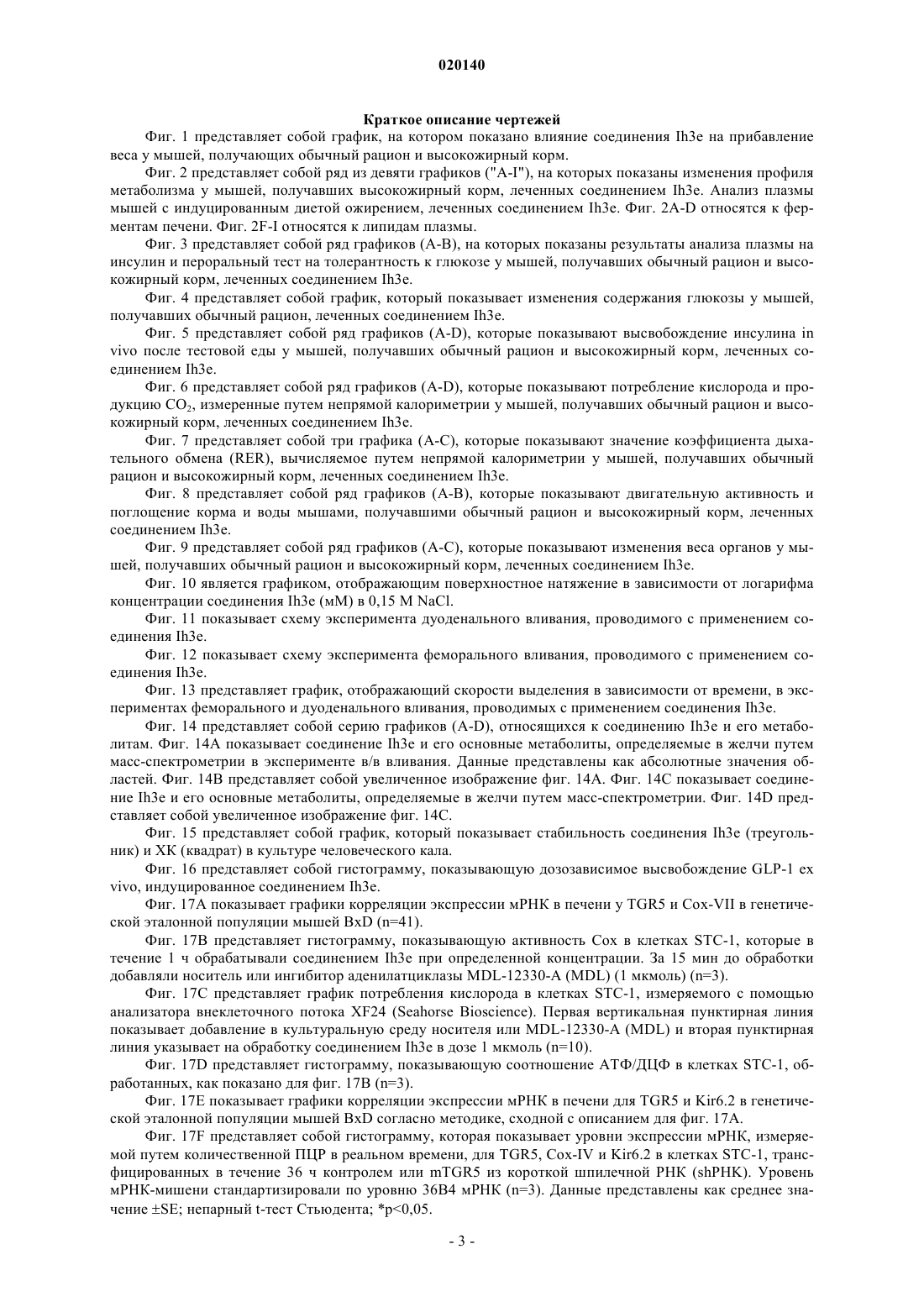

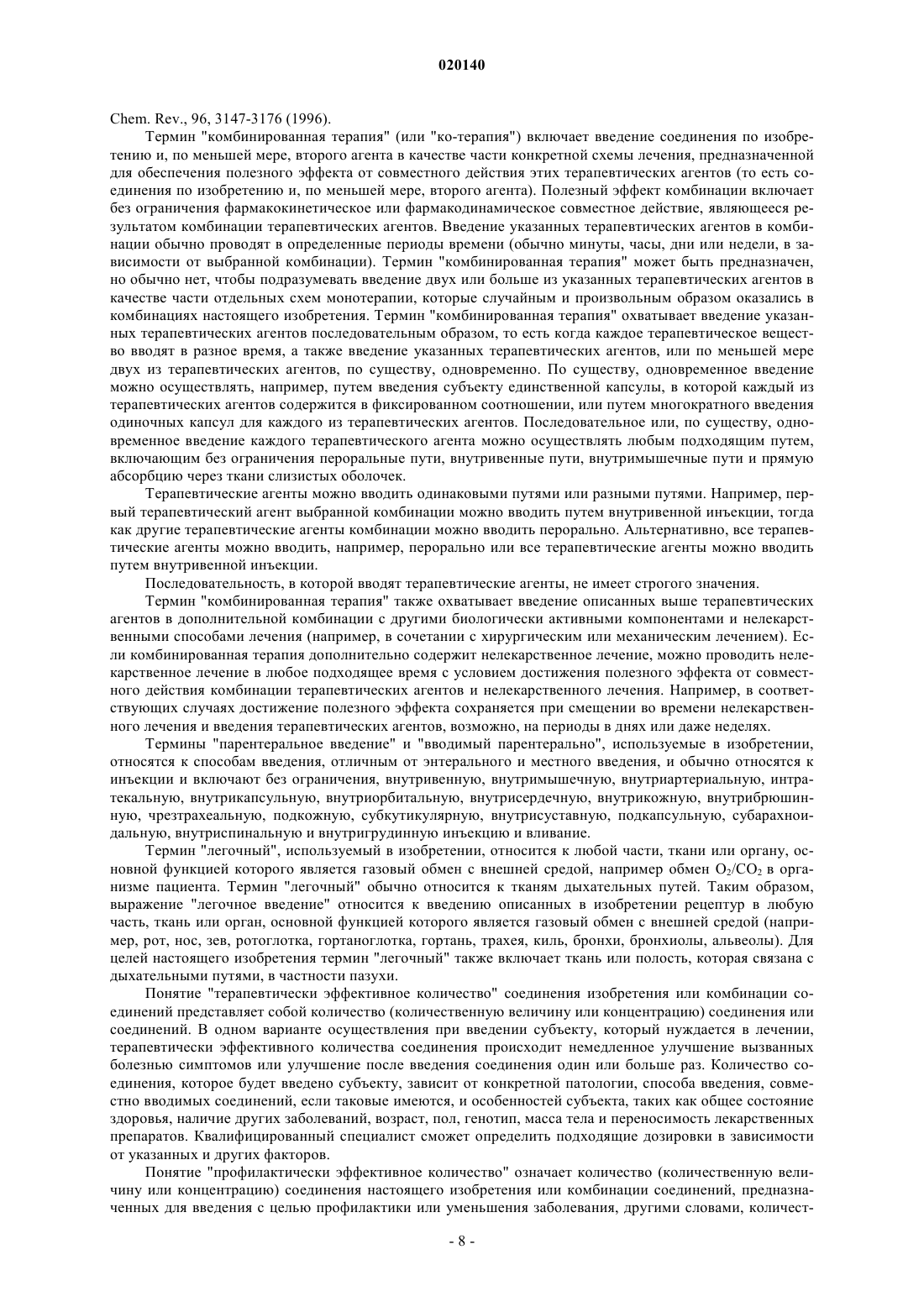

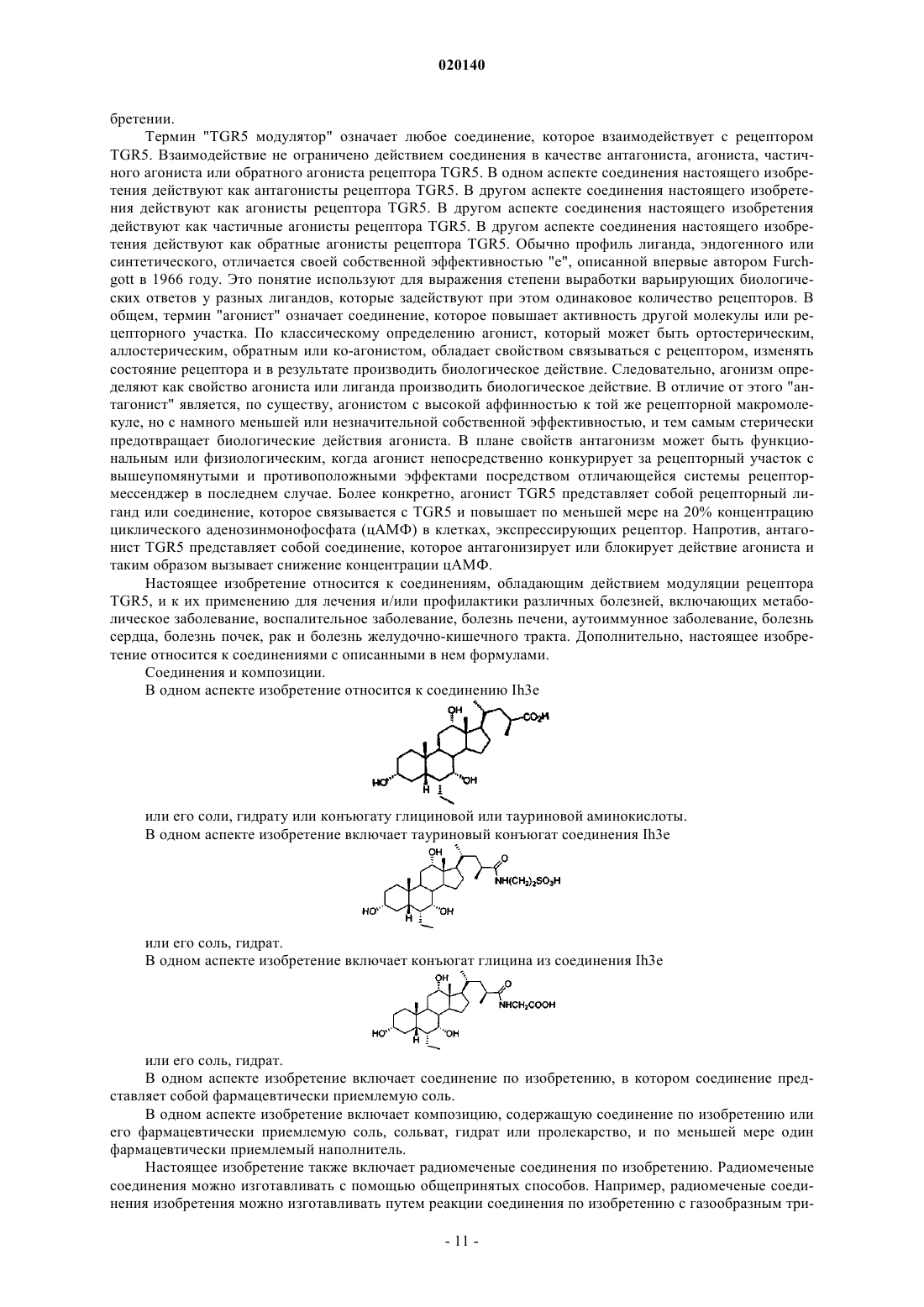

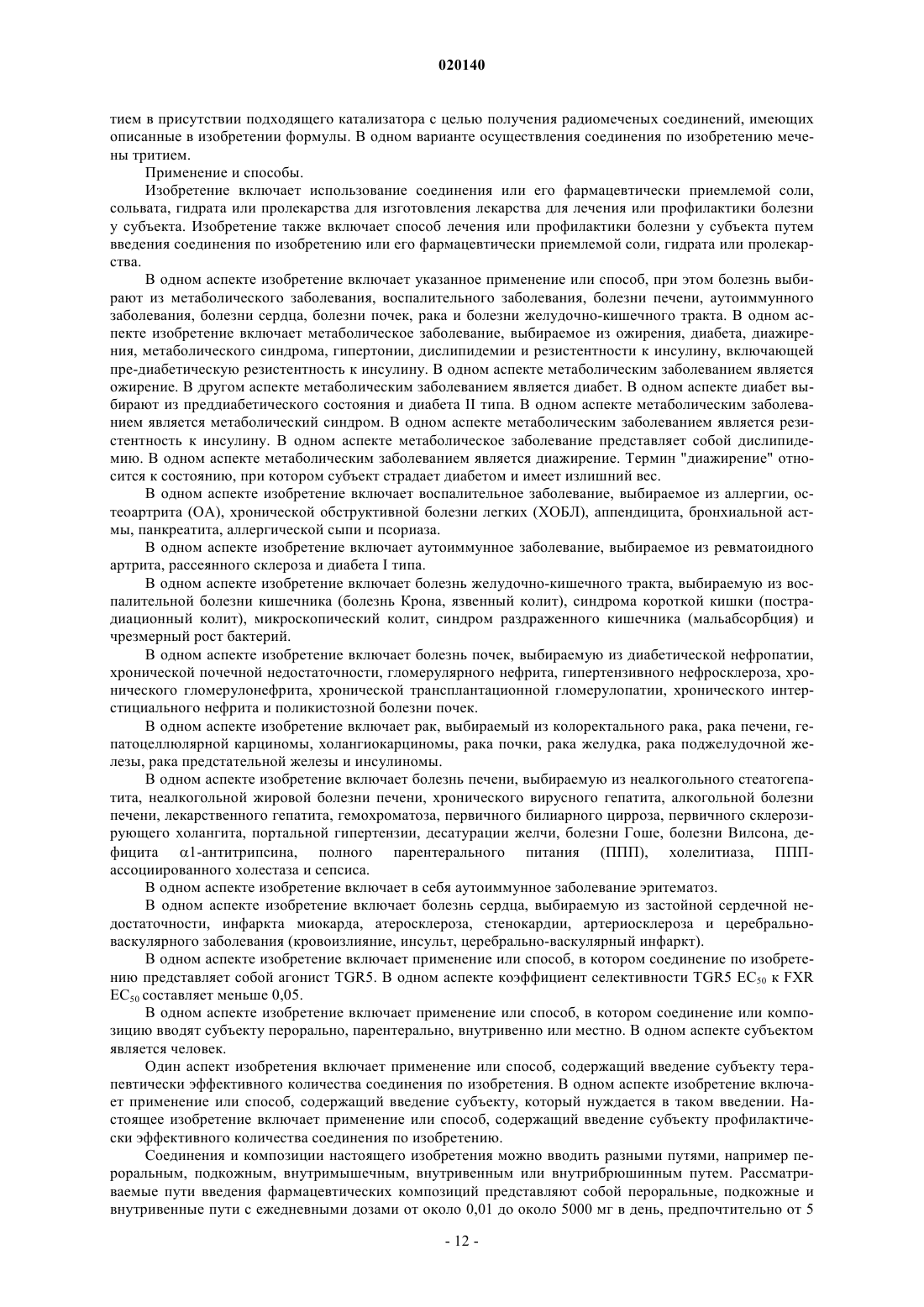

1. Соединение Ih3e, имеющее формулу

или его соль, гидрат или конъюгат глициновой или тауриновой аминокислоты.

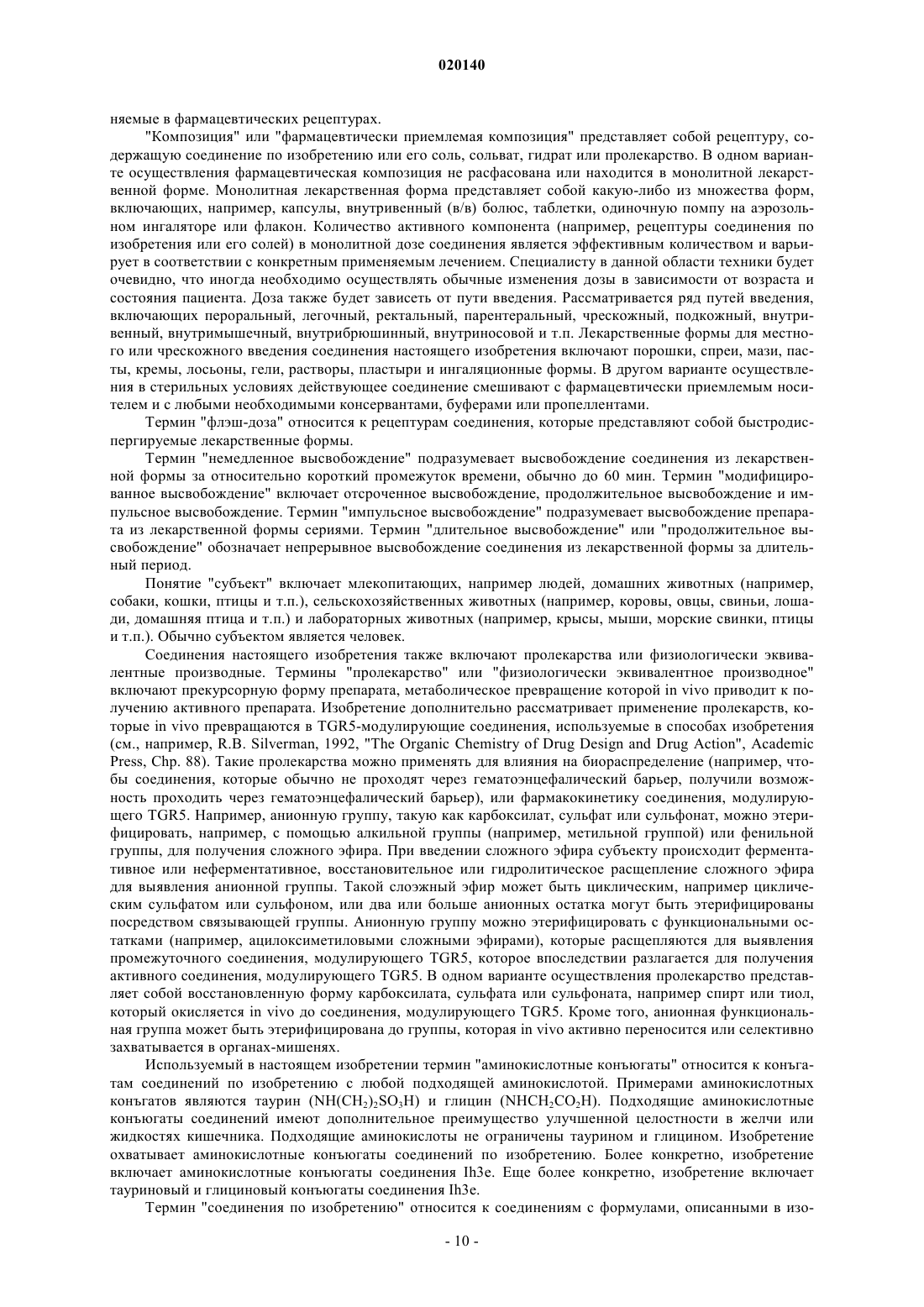

2. Соединение по п.1, где соединение является конъюгатом глициновой аминокислоты.

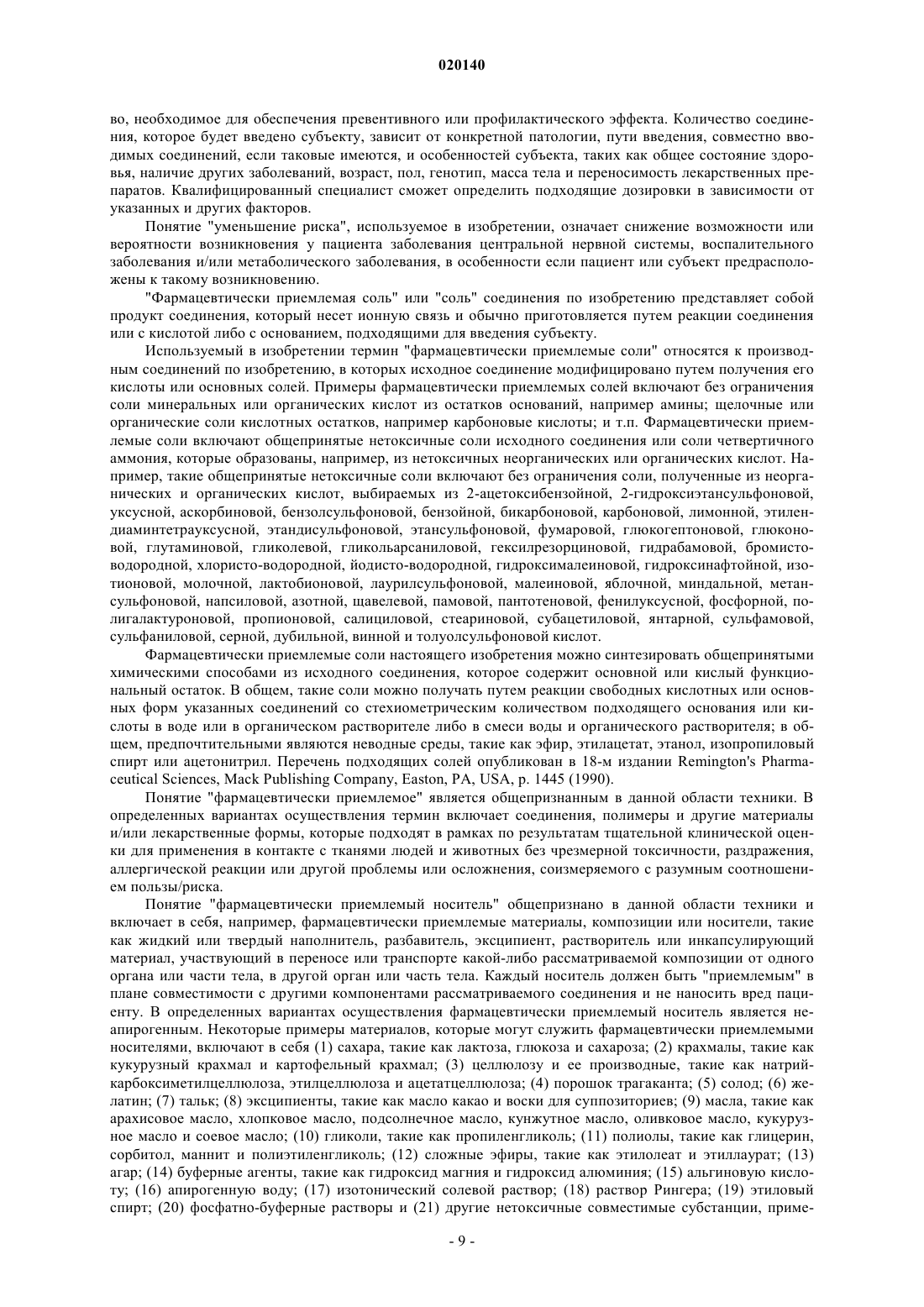

3. Соединение по п.1, где соединение является конъюгатом тауриновой аминокислоты.

4. Соединение по п.1, где соединение является фармацевтически приемлемой солью.

5. Фармацевтически приемлемая композиция, содержащая соединение по любому из пп.1-4 и по меньшей мере один фармацевтически приемлемый наполнитель.

6. Применение соединения по любому из пп.1-4 в способе лечения или профилактики болезни, выбранной из метаболического заболевания, воспалительного заболевания, болезни печени, аутоиммунного заболевания, болезни сердца, болезни почек, рака и болезни желудочно-кишечного тракта.

7. Набор для лечения или профилактики болезни у субъекта, содержащий соединение по любому из пп.1-4 и информационный материал, содержащий инструкции по применению соединения.

8. Применение по п.6, где метаболическое заболевание выбирают из группы, состоящей из ожирения, диабета, диажирения, метаболического синдрома, резистентности к инсулину, предиабетической резистентности к инсулину, гипертонии, дислипидемии.

9. Применение по п.8, где метаболическое заболевание представляет собой ожирение.

10. Применение по п.8, где метаболическое заболевание представляет собой диабет.

11. Применение по п.8, где метаболическое заболевание представляет собой диажирение.

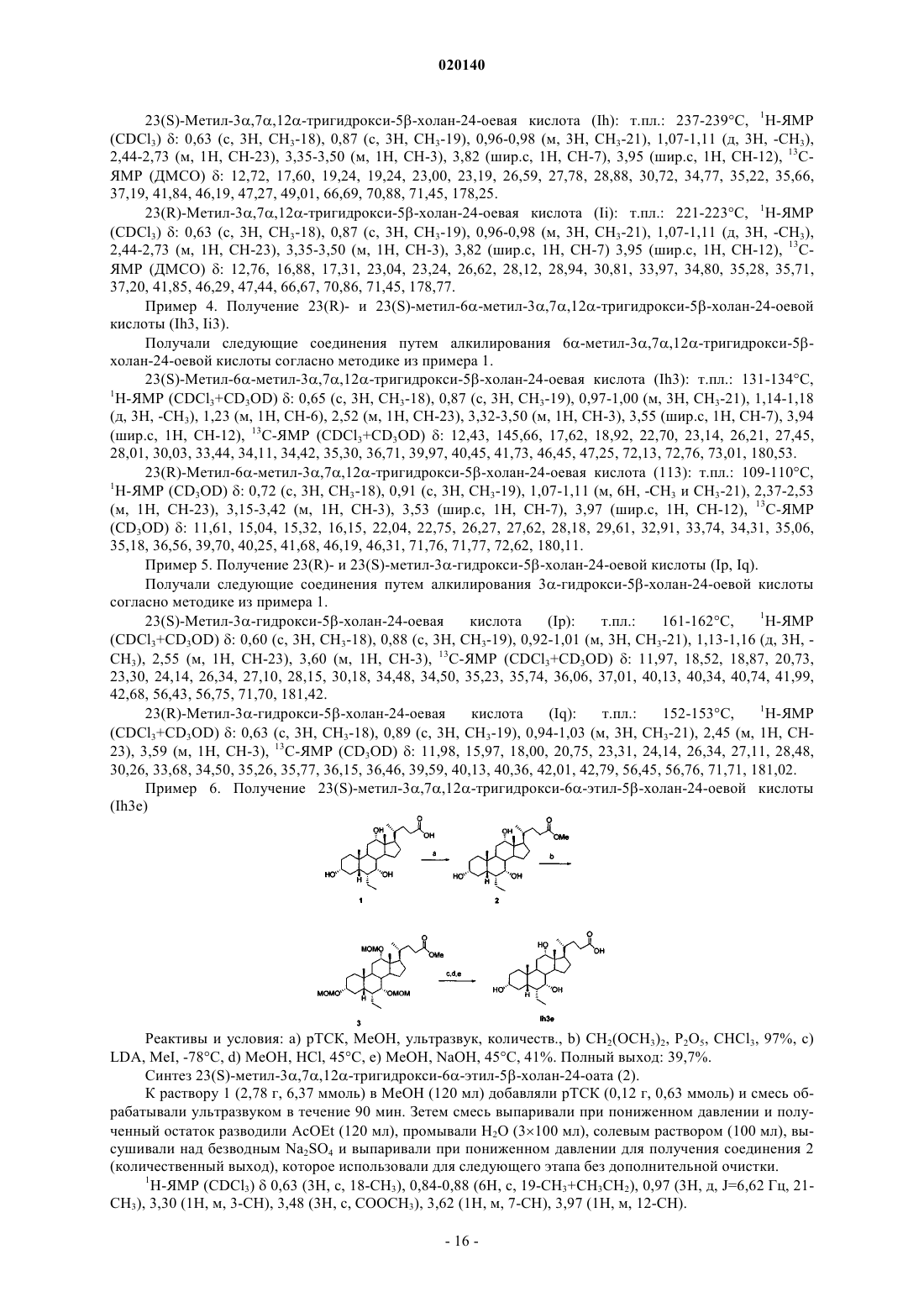

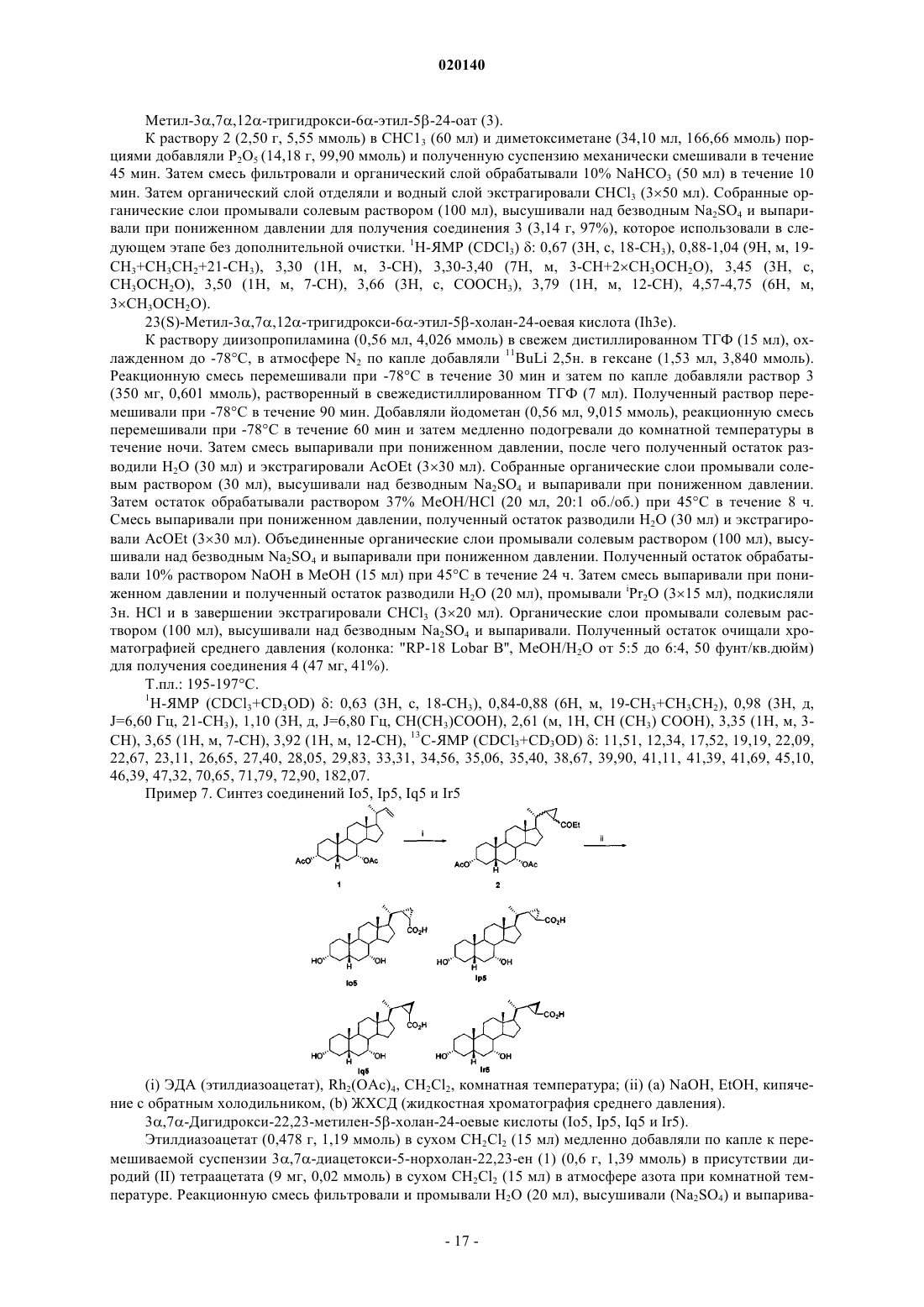

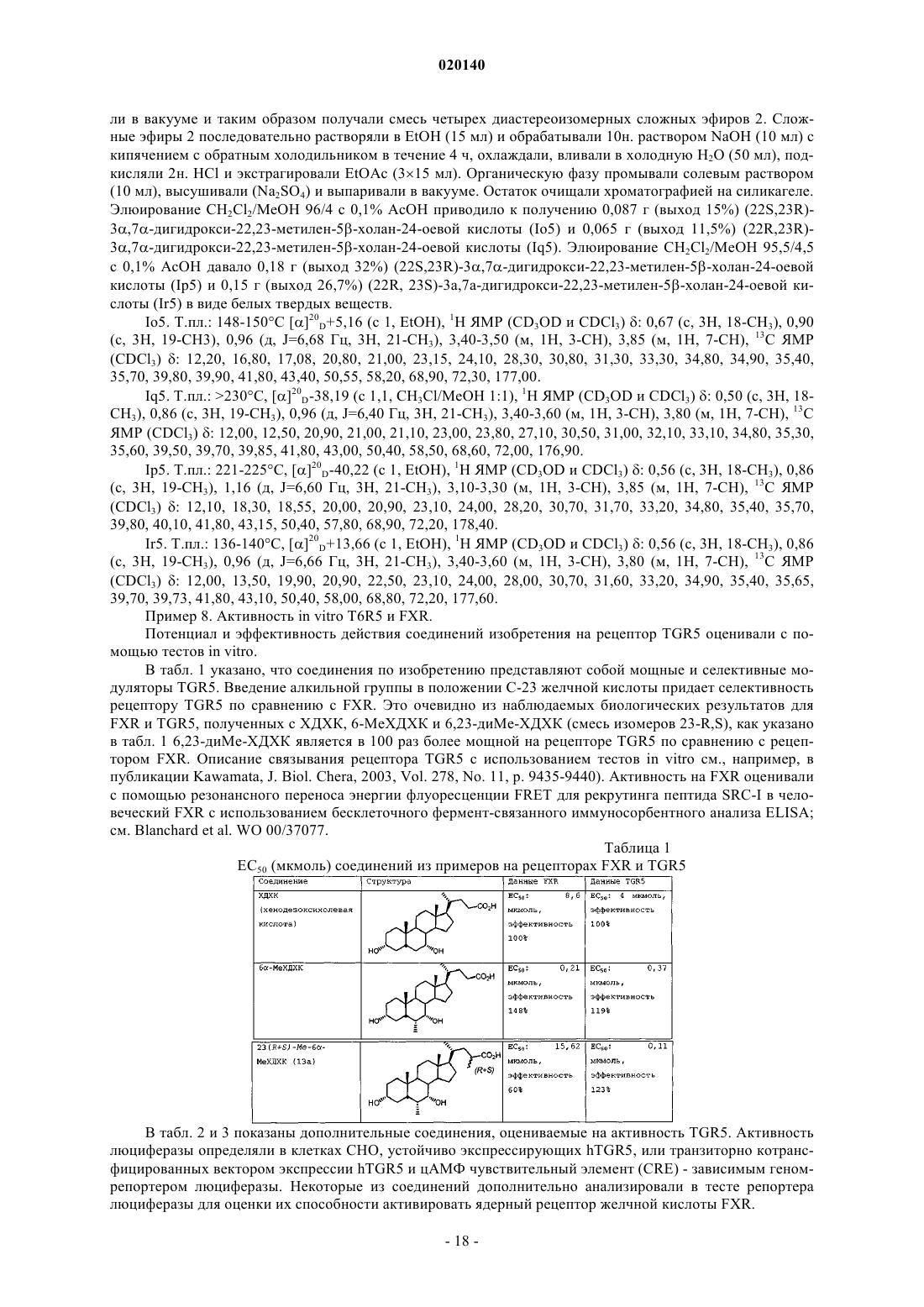

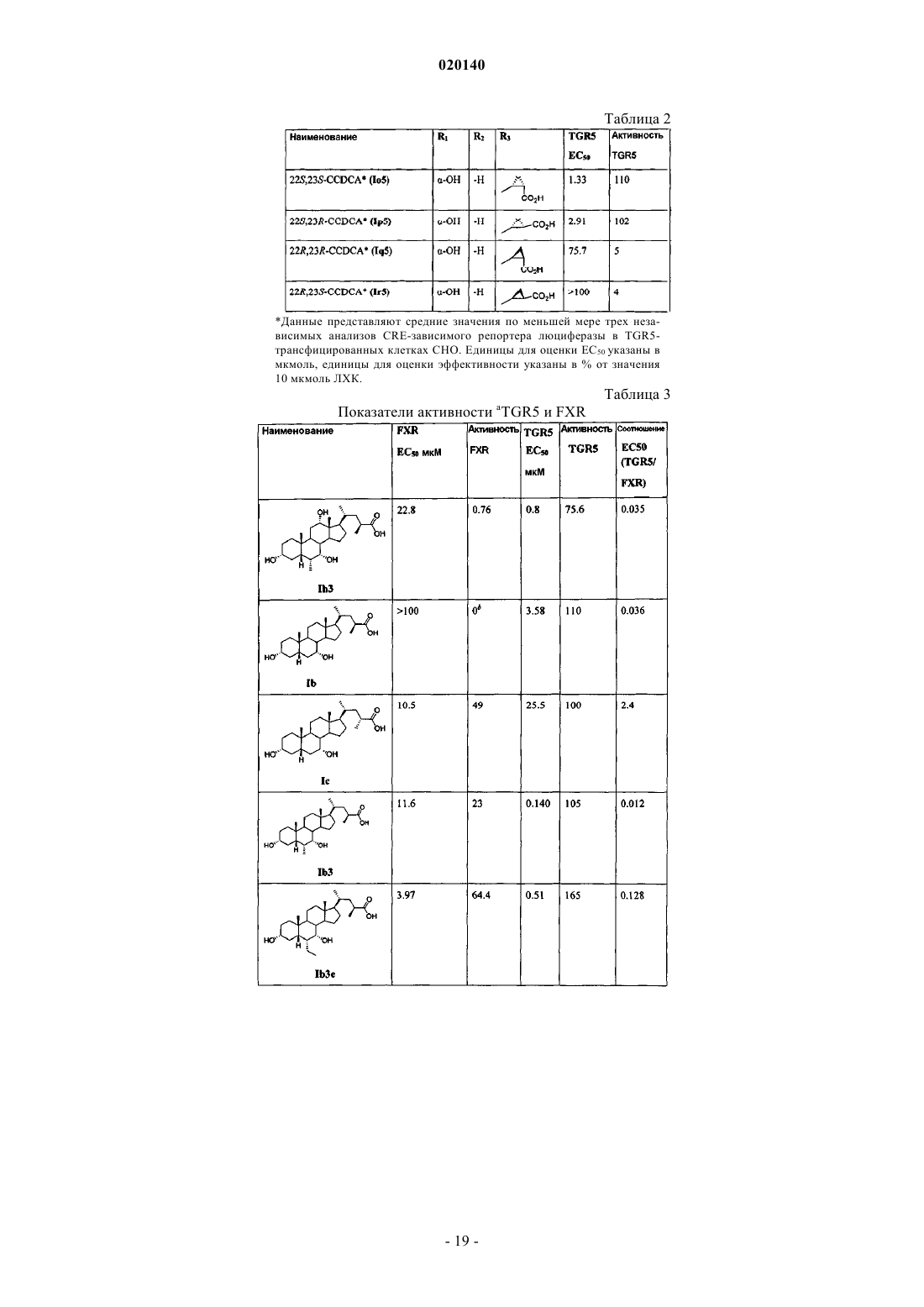

Текст