Иммуногенный полипептид для лечения и/или профилактики вич-инфекции

Номер патента: 19733

Опубликовано: 30.05.2014

Авторы: Столофф Грегори Алан, Капаррос-Вандерлей Уилсон Ромеро

Формула / Реферат

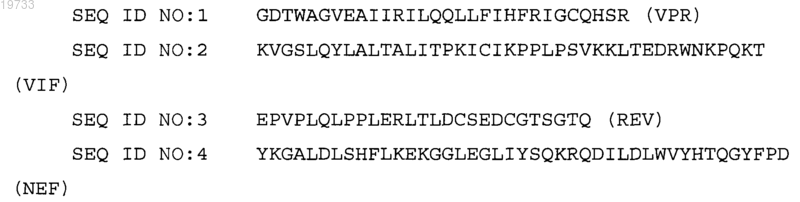

1. Полипептид, состоящий не более чем из 100 аминокислот, содержащий одну или более последовательностей, которые по меньшей мере на 85% гомологичны любой из последовательностей SEQ ID NO:1-4, или содержащий два или более эпитопа из 7-11 или более аминокислот, причем каждый эпитоп по меньшей мере на 85% гомологичен подпоследовательности любой из последовательностей SEQ ID NO:1-4, длина которой равна длине эпитопа, где последовательности SEQ ID NO:1-4 имеют следующую структуру:

причем полипептид является иммуногенным для позвоночных, экспрессирующих аллель главного комплекса гистосовместимости (МНС), и полипептид не является полноразмерным белком ВИЧ.

2. Полипептид по п.1, который содержит одну или более последовательностей, которые по меньшей мере на 85% гомологичны последовательности SEQ ID NO:1, или который содержит два или более эпитопа, длина каждого эпитопа составляет 7 или более аминокислот, и каждый эпитоп по меньшей мере на 85% гомологичен соответствующей подпоследовательности последовательности SEQ ID NO:1, длина которой равна длине эпитопа.

3. Полипептид по п.2, дополнительно содержащий одну или более последовательностей, которые по меньшей мере на 85% гомологичны любой последовательности SEQ ID NO:2-4, или дополнительно содержащий два или более эпитопа, длина каждого эпитопа составляет 7 или более аминокислот, причем каждый эпитоп по меньшей мере на 85% гомологичен соответствующей подпоследовательности любой из последовательностей SEQ ID NO:2-4, длина которой равна длине эпитопа.

4. Полипептид по п.1, содержащий одну или более последовательностей, которые по меньшей мере на 85% гомологичны последовательности SEQ ID NO:2, или содержащий два или более эпитопа, длина каждого эпитопа составляет 7 или более аминокислот, причем каждый эпитоп по меньшей мере на 85% гомологичен соответствующей подпоследовательности SEQ ID NO:2, длина которой равна длине эпитопа.

5. Полипептид по п.4, дополнительно содержащий одну или более последовательностей, которые по меньшей мере на 85% гомологичны любой последовательности SEQ ID NO: 1, 3 и 4, или дополнительно содержащий два или более эпитопа, длина каждого эпитопа составляет 7 или более аминокислот, и каждый эпитоп по меньшей мере на 85% гомологичен соответствующей подпоследовательности любой последовательности SEQ ID NO: 1, 3 и 4, длина которой равна длине эпитопа.

6. Полипептид по п.1, который содержит одну или более последовательностей, которые по меньшей мере на 85% гомологичны последовательности SEQ ID NO:3, или содержит два или более эпитопа, длина каждого эпитопа составляет 7 или более аминокислот, и каждый эпитоп по меньшей мере на 85% гомологичен соответствующей подпоследовательности последовательности SEQ ID NO:3, длина которой равна длине эпитопа.

7. Полипептид по п.6, дополнительно содержащий одну или более последовательностей, которые по меньшей мере на 85% гомологичны любой последовательности SEQ ID NO:1, 2 и 4, или дополнительно содержащий два или более эпитопа, длина каждого эпитопа составляет 7 или более аминокислот, и причем каждый эпитоп по меньшей мере на 85% гомологичен соответствующей подпоследовательности любой последовательности SEQ ID NO:1, 2 и 4, длина которой равна длине эпитопа.

8. Полипептид по п.1, который содержит одну или более последовательностей, которые по меньшей мере на 85% гомологичны SEQ ID NO:4, или содержит два или более эпитопа, длина каждого эпитопа составляет 7 или более аминокислот, и каждый эпитоп по меньшей мере на 85% гомологичен соответствующей подпоследовательности последовательности SEQ ID NO:4, длина которой равна длине эпитопа.

9. Полипептид по п.6, дополнительно содержащий одну или более последовательностей, которые по меньшей мере на 85% гомологичны любой последовательности SEQ ID NO:1-3, либо дополнительно содержащий два или более эпитопа, длина каждого эпитопа составляет 7 или более аминокислот, и каждый эпитоп по меньшей мере на 85% гомологичен соответствующей подпоследовательности любой последовательности SEQ ID NO:1-3, длина которой равна длине эпитопа.

10. Полипептид по любому из пп.1-9, где указанные эпитопы представляют собой эпитопы цитотоксического Т-лимфоцита (CTL), Т-клетки CD8+ и/или Т-клетки CD4+.

11. Полипептид по любому из пп.1-10, содержащий 2, 3, 4, 5 или более эпитопа.

12. Полипептид по любому из пп.1-11, который вызывает иммунный ответ против эпитопа любой из последовательностей SEQ ID NO:1-4.

13. Полипептид по любому из пп.1-12, который вызывает иммунный ответ против штамма ВИЧ.

14. Полипептид по п.13, который вызывает иммунный ответ против двух или более штаммов ВИЧ.

15. Полипептид по п.14, который гомологичен по меньшей мере на 90% последовательности SEQ ID NO:1, гомологичен по меньшей мере на 90% последовательности SEQ ID NO:2, гомологичен по меньшей мере на 90% последовательности SEQ ID NO:3, и/или гомологичен по меньшей мере на 90% последовательности SEQ ID NO:4.

16. Полипептид по любому из пп.1-15, который на 95% или более гомологичен последовательностям SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:3 или/и SEQ ID NO:4.

17. Полипептид по любому из пп.1-16, где каждый из двух или более эпитопов содержит 8, 9, 10, 11 аминокислот.

18. Полипептид по любому из пп.1-17, длина которого составляет не более 50 аминокислотных остатков.

19. Полипептид по любому из пп.1-18, содержащий 15-45 аминокислотных остатков.

20. Иммуногенный мультиэпитопный полипептид, который содержит два или более полипептида по любому из пп.1-19.

21. Иммуногенный мультиэпитопный полипептид по п.20, в котором все полипептиды имеют последовательности SEQ ID NO:1-4, или последовательности, которые по меньшей мере на 85% гомологичны последовательностям SEQ ID NO:1-4.

22. Полипептидная композиция для профилактики и/или лечения ВИЧ-инфекции, содержащая два или более полипептида по любому из пп.1-19 или два или более иммуногенных мультиэпитопных полипептидов по п.20 или 21.

23. Полипептидная композиция по п.22, в которой все полипептиды имеют последовательности SEQ ID NO:1-4.

24. Применение полипептида по любому из пп.1-19 или иммуногенного мультиэпитопного полипептида по п.20 или 21 для профилактики и/или лечения ВИЧ-инфекции.

25. Способ получения полипептида по любому из пп.1-19, который предусматривает комбинирование двух или более последовательностей, которые по меньшей мере на 85% гомологичны любой из последовательностей SEQ ID NO:1-4 с получением полипептида, или комбинирование двух или более эпитопов из 7-11 или более аминокислот, причем каждый эпитоп по меньшей мере на 85% гомологичен подпоследовательности любой из последовательностей SEQ ID NO:1-4, длина которой равна длине эпитопа, с получением полипептида.

26. Способ получения иммуногенного мультиэпитопного полипептида по любому из пп.20 или 21, который предусматривает комбинирование двух или более полипептидов по любому из пп.1-19 с получением иммуногенного мультиэпитопного полипептида.

27. Полипептидная конструкция, содержащая полипептид по любому из пп.1-19 или иммуногенный мультиэпитопный полипептид по п.20 или 21 и присоединенный к ним носитель.

28. Способ получения полипептидной конструкции по п.27, который предусматривает связывание полипептида по любому из пп.1-19 или иммуногенного мультиэпитопного полипептида по п.20 или 21 с носителем.

29. Лекарственное средство или вакцина против вируса ВИЧ, содержащая полипептид по любому из пп.1-19, иммуногенный мультиэпитопный полипептид по п.20 или 21, или полипептидную композицию по любому их пп.22 или 23, и подходящий наполнитель и/или адъювант.

30. Лекарственное средство или вакцина против вируса ВИЧ, содержащая полипептидную конструкцию по п.26 и, при необходимости, подходящий наполнитель и/или адъювант.

31. Способ получения лекарственного средства или вакцины по п.29 или п.30, который включает смешивание полипептида по любому из пп.1-19, имммуногенного мультиэпитопного полипептида по п.20 или 21, полипептидной композиции по п.22 или 23, или полипептидной конструкции по п.27 с подходящим наполнителем и/или адъювантом.

32. Применение полипептида по любому из пп.1-19 для получения лекарственного средства или вакцины, эффективной для лечения или профилактики ВИЧ-инфекции.

33. Применение полипептидной композиции по любому из пп.22 или 23 для получения лекарственного средства или вакцины, эффективной для лечения или профилактики ВИЧ-инфекции.

34. Применение полипептидной конструкции по п.27 для получения лекарственного средства или вакцины, эффективной для лечения или профилактики ВИЧ-инфекции.

35. Способ лечения или профилактики ВИЧ-инфекции, включающий введение позвоночному полипептида по любому из пп.1-19, имммуногенного мультиэпитопного полипептида по п.20 или 21, полипептидной композиции по любому из пп.22 или 23, полипептидной конструкции по п.27, лекарственного средства или вакцины по любому из пп. 29 или 30.

36. Способ по п.35, где позвоночным является человек.

Текст

ИММУНОГЕННЫЙ ПОЛИПЕПТИД ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И/ИЛИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧИНФЕКЦИИ Предложен полипептид, состоящий не более чем из 100 аминокислот, причем указанный полипептид включает одну или более последовательностей, имеющих по меньшей мере 60% гомологию с любым из вариантов последовательности SEQ ID 1-4, либо включает два или более эпитопов, состоящих из 7 и более аминокислот, причем каждый эпитоп имеет по меньшей мере 60% гомологию с подпоследовательностью любого из вариантов последовательности SEQ ID 1-4,длина которой соответствует длине эпитопа: Столофф Грегори Алан, КапарросВандерлей Уилсон Ромеро (GB) Медведев В.Н. (RU) причем указанный полипептид обладает иммуногенностью для позвоночных, экспрессирующих аллели главного комплекса гистосовместимости (МНС) и не является полным вирусным белком ВИЧ. Изобретение относится к пептидным последовательностям, композициям, включающим пептидные последовательности, и, в особенности, к вакцинам вируса иммунодефицита, например вакцинам против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) (HIV) и/или других вирусов иммунодефицита, которые могут быть полезными против синдрома приобретенного иммунодефицита (AIDS). Вакцины включают последовательности и композиции. Изобретение также относится к применению последовательностей и композиций. В особенности это имеет отношение к вакцинам, создающим защитный эффект против множества вирусных штаммов, включая существующие вирусы, а также будущие вирусы, образующиеся посредством мутаций из существующих вирусов (например, мутантные формы существующих штаммов ВИЧ). Защита против заболеваний критически важна для выживания всех животных, а основной механизм, обеспечивающий защиту, это иммунная система животного. Следовательно, понимание иммунной системы является ключевым моментом в сознательной разработке новых и более совершенных способов лечения для человека и животных. Механизм действия иммунной системы уже исследуется много лет. Иммунная система состоит из многих типов клеток и множества разных молекул, что делает ее крайне сложной. Даже после многолетних исследований у нас нет полного представления о компонентах иммунной системы и об их взаимодействии друг с другом. Много лет назад стало понятно, что индивид (человек или животное), выздоравливающий от конкретного заболевания, может приобрести на будущее определенную защиту от этого заболевания, но не от других заболеваний, с которыми этот индивид еще не сталкивался. Этот фундаментальный аспект иммунной системы в свое время был интерпретирован таким образом, что иммунная системы приобретает своего рода "память" на определенные патогенны, в контакт с которыми она вступала, и эта память специфична в отношении определенного заболевания. Постепенно выяснилось, что контакт с менее вредными вариантами патогена способен индуцировать защиту против более вредных вариантов (например, контакт с коровьей оспой дает защиту от натуральной оспы, а контакт с инактивированным возбудителем сибирской язвы дает защиту от живого возбудителя сибирской язвы). Таким образом, возникла идея о вакцинации против конкретных заболеваний. Сейчас известно, иммунная система имеет по меньшей мере два отдела, контролирующие врожденный иммунитет и приобретенный иммунитет. Врожденный иммунитет полностью функционален еще до того, как патоген вступит в контакт с системой, а приобретенный иммунитет включается уже после того,как система столкнется с патогеном. Затем он развивает специфическую атаку против этого патогена. Врожденная система включает множество компонентов, включая такие фагоциты как макрофаги, которые (как следует из их названия) "съедают" или поглощают инородные тела, например, патогены. В типичном, но не исключительном аспекте настоящее изобретение имеет отношение к приобретенному иммунитету (адаптивной иммунной системе), и, если специально не указано иное, понятие "иммунная система" в настоящем контексте относится к адаптивной иммунной системе. Чтобы полнее понять, как функционирует иммунная система, надо внимательно рассмотреть роль ее отдельных компонентов. В отношении адаптивной иммунной системы хорошо известно, что иммунитет против патогенов обеспечивается действием лимфоцитов, которые представляют собой самый распространенный тип клеток в иммунной системе. Существуют два типа лимфоцитов: В-лимфоциты и Тлимфоциты. Обычно их называют В-клетками и Т-клетками соответственно. В-клетки обладают способностью развиваться в плазматические клетки (плазмациты), которые вырабатывают антитела. Антитела это очень важный компонент иммунной системы животных. Они вырабатываются в ответ на определенную сигнатурную часть внедрившегося в организм патогена, т.н. антиген патогена (антиген определяется здесь как инородное вещество, распознаваемое иммунной системой),и, как правило, специфичны по отношению к этому патогену. Однако если два патогена очень похожи друг на друга или, по меньшей мере, обладают одним и тем же антигеном, то антитела, вырабатываемые против одного из них, могут также быть эффективными и против другого (то есть, давать "перекрестную реакцию"). Этим объясняется, например, тот факт, что прививка коровьей оспы может давать защиту против натуральной оспы. Важно осознавать, что антитела "распознают" лишь небольшую часть антигенной молекулы патогена, а не патоген в целом. Такие части патогенов принято называть эпитопами. Т-клетки не связаны с антителами или их выработкой. Вместо этого они распознают фрагменты(МНС) (применительно к человеку, с комплексом лейкоцитарных антигенов человека [HLA]) через специализированный рецептор, известный под названием TCR (рецептор Т-клеток). Т-клетки, как таковые,подразделяются на субпопуляции, которые могут обладать или регуляторной функцией, или эффекторной функцией. Эффекторные клетки вовлечены в "реализацию эффекта" удаления чужеродных веществ и/или тел. Например, цитотоксические Т-клетки (CTL) это эффекторные клетки, обладающие способностью убивать инфицированные клетки, а также другие нежелательные виды клеток, например, опухолевые клетки. С другой стороны, регуляторные Т-клетки играют определенную вспомогательную роль в усилении эффективности эффекторных Т-клеток и В-клеток. В связи с этой функцией такие регуляторные Т-клетки часто называют "хелперными" Т-клетками (хелперами). Полагают, что другие регулятор-1 019733 ные Т-клетки, носящие название "супрессорных" Т-клеток (супрессоров), подавляют иммунные реакции,но в этом отношении наше понимание не очень глубоко. Регуляторные Т-клетки также могут взаимодействовать с компонентами врожденной иммунной системы, повышая их активность. У нормального здорового индивида лимфоциты иммунной системы пребывают в неактивном состоянии "покоя" до тех пор, пока не будет запущен иммунный ответ. Когда возникает потребность в иммунном ответе, лимфоциты активируются, пролиферируют и начинают выполнять свои функции. Например, любая покоящаяся Т-клетка, на поверхности которой имеется рецептор (TCR), распознавший эпитоп вторгшегося в организм патогена в комплексе с молекулой МНС, активируется, пролиферирует(этим термином обозначается размножение клона клеток), а возникшее в результате указанных процессов потомство начинает активно выполнять свои эффекторные функции по борьбе со вторгшимися организмами. После того как иммунный ответ будет полностью реализован (т.е., патогены и/или инфицированные клетки будут элиминированы), лимфоциты возвратятся в состояние покоя. Однако это состояние покоя не равноценно изначальному состоянию неактивного покоя. Ранее активированные, но вернувшиеся в состояние покоя лимфоциты могут очень быстро восстановить свою активность и пролиферацию в ответ новую на инфекцию, вызванную тем же или родственным патогеном. Такая способность ранее активированных, но вернувшихся в состояние покоя лимфоцитов генерировать более быстрый и мощный ответ при повторном столкновении с вторгшимся в организм патогеном придает иммунной системе эффективную "память". Использование памяти иммунной системы лежит в основе действия всех долгосрочных иммунопрофилактических лекарств (например, вакцин) и остается целью при разработке новых иммунотерапевтических лекарств длительного действия. Для того чтобы клетки могли выполнять свои функции в сложных системах животного организма,они должны иметь на своей поверхности "рецепторы". Эти рецепторы способны "распознавать" специфические вещества, контролирующие такие разные, но одинаково важные процессы как активация, пролиферация и адгезия к другим клеткам или субстратам. Например, применительно к иммунной системе,рецепторы Т- и В-клеток позволяют этим клеткам на только распознавать антиген, но и осуществлять взаимодействие друг с другом, то есть, регулировать собственную активность. Без таких рецепторов клетки утратили бы важное средство передачи информации и были бы неспособны эффективно действовать согласованным образом, что особенно важно для иммунной системы многоклеточного организма. Для того чтобы быть способными специфически распознавать широкий диапазон патогенов, присутствующих в окружающей среде, и реагировать на эти патогены, иммунная система создала на лимфоцитах два типа высоко вариабельных рецепторов для антигенов: антитела В-клеток и рецепторы Тклеток (TCR). В организме существует огромное множество рецепторов для всевозможных антигенов, что позволяет иммунной системе распознавать широкий диапазон вторгающихся извне патогенов. Фактически у каждого индивида существует приблизительно 1012 разных В-клеток и рецепторов Т-клеток. Каждая отдельная клетка имеет рецепторы только одного типа, таким образом, для реагирования на конкретный патоген иммунная система должна выбрать В-клетку, обладающую "наиболее соответствующим" рецептором для антигена, которым маркирован этот патоген. Этот процесс называется "клональной селекцией"(выбором клона). Теоретически, в зависимости от числа антигенов/эпитопов, выставленных патогеном, и от специфичности разных отобранных иммунной системой В-клеток к этим антигенам/эпитопам, реагировать могут только один клон (моноклональный ответ), несколько клонов (олигоклональный ответ) или много клонов (поликлональный ответ). Существуют большие различия между типами антигенов, которые распознаются В-клетками и Тклетками. Насколько это известно, только рецепторы на поверхности В-лимфоцитов (т.е., антитела) способны напрямую распознавать такие антигены как белки вирусов и бактерий, либо чужеродные молекулы, растворенные в биологических жидкостях организма хозяина. Антитела также могут вырабатываться В-клетками в растворимом виде после того, как В-клетки будут активированы и превратятся в плазмациты. Антитела также называются иммуноглобулинами (аббревиатура Ig). С другой стороны, рецепторы Тклеток распознают только короткие пептиды, также известные как эпитопы Т-клеток, расположенные на поверхности клеток организма. Эти эпитопы Т-клеток возникают при разрушении более крупных белков,которые либо имеют собственное происхождение (то есть, являются природными белками организма хозяина), либо являются чужеродными (то есть, происходят из чужеродных организмов, вызвавших инфекцию). Только те из них, которые происходят из чужеродных белков, то есть истинные антигены, в норме способны индуцировать иммунный ответ в организме хозяина. После своего возникновения эти эпитопы связываются со специальным типом молекул МНС (главного комплекса гистосовместимости) и получившаяся в результате связка затем выставляется на клеточной поверхности для связывания с рецептором Т-клеток. Следует понять, что вследствие деструктивной сущности иммунного ответа он должен быть направлен только на чужеродные патогены, но не на клетки и белки собственного организма. Таким образом, иммунная система должна проводить различие между "своим и чужим". Было высказано предположение о том, что клоны лимфоцитов, реагирующих на "свое", вырабатываются, но они уничтожаются еще до того, как могут осуществить какую-либо реакцию. Этот процесс называется "клональной делецией" (уничтожением клона). Также высказывалось предположение о том, что любые лимфоциты, реагирующие на "свое", могут сохраняться, но в "выключенном" состоянии. Этот механизм называется "клональной толерантностью". Какой бы ни была сущность этого процесса, остается непонятным, какой точный механизм позволяет лимфоидным тканям, например тимусу, идентифицировать отдельные клоны Тклеток, которые реагируют на "свое", выделяя их из пула Т-лимфоцитов, реагирующих только на "чужое". Авторы настоящего изобретения направили свои усилия на более полное исследование механизма отделения "своего" от "чужого", что и привело к появлению на свет настоящего изобретения. Авторы настоящего изобретения установили способ предсказания иммуногенности вещества, например пептида,который позволяет осуществить ускоренную идентификацию иммуногенных пептидных последовательностей в пределах белков более крупного размера. Уже много лет назад было установлено, что ключевую роль в иммунной системе животных играет главный комплекс гистосовместимости (МНС). Молекулы МНС позволяют Т-клеткам распознавать антигены, что уже обсуждалось выше. Существуют три общих типа молекул МНС: класс I, класс II и классIII. Молекулы МНС класса I и класса II это гликопротеины, которые представлены на поверхности клетки, а молекулы класса III обычно представляют собой растворимые молекулы, находящиеся внутри клетки. Известно множество разновидностей молекул МНС. Например, у человека (в данном случае МНС носит название HLA или лейкоцитарные антигены человека) существует несколько сотен разных аллелей генов, кодирующих молекулы МНС, а это означает, что в популяциях человека насчитывается много разных типов HLA. У разных видов животных МНС имеет типичные названия, которые установились на основе разных традиций и принципов. Например, у мышей МНС называется Н-2, у крыс - RT1, a у кроликов - RLA. Разные области гена, кодирующие разные молекулы МНС у индивида, обычно имеют разные названия, например, HLA-A, HLA-C и т.д. у человека. Молекула МНС - это ключевая молекула в иммунной системе, поскольку именно эта молекула представляет эпитопы антигенов иммунной системе. Например, если Т-клетка должна реагировать на определенный патоген, то этот патоген должен иметь по меньшей мере один антиген (например, белок),который, в свою очередь, имеет по меньшей мере один эпитоп (например, пептидную часть белка), причем этот эпитоп может связываться с молекулой МНС на поверхности клетки, то есть, взаимодействовать с Т-клеткой, которая связывает комплекс МНС-пептид. Таким образом, иммунный ответ зависит от способности МНС связываться с эпитопом. Если нет эпитопа, с которым может связываться МНС, или нет Т-клетки, способной связываться с комплексом МНС-пептид, то иммунного ответа не будет. Однако в отношении "своих" белков один или несколько эпитопов могут обладать способностью связываться с молекулой МНС, то есть потенциально индуцировать иммунный ответ. В таких случаях клоны лимфоцитов, реагирующих на "свое", должны получить специфический "сигнал" на делецию или"выключение". Поскольку, как было указано выше, как "свои" так и "чужие" (то есть, инородные) пептиды могут связываться с молекулами МНС, связывание разных пептидов с молекулами МНС стало предметом особенно пристального внимания в области иммунологии. Многие исследователи пошли по пути вычисления или предсказания силы связывания между определенными типами МНС (особенно HLA и Н-2) и пептидными последовательностями, пытаясь объяснить иммунный ответ или его отсутствие (то есть,"сигнал" необходимый для проведения различий между своим и чужим). Примеры такого подхода даны в следующих ссылках:spectrometry", Science, Vol. 255, 1261-1263, (1992). В целом, известный уровень техники пытается предсказывать иммуногенность отдельных пептидов через вычисление силы связывания между определенным пептидом и известной связывающей средой определенной молекулы МНС. Связывающая среда включает в себя "карман" в молекуле МНС, который приспособлен для связывания пептида определенной длины (например, из 7-15 аминокислот). Структура кармана может быть известна из предыдущих рентгено-кристаллографических исследований. Эту силу можно рассчитать математически, применяя соответствующие алгоритмы атомного и молекулярного взаимодействия. Альтернативно, известный уровень техники может позволить попытаться "оценить в баллах" силу связывания пептида, основываясь на предпосылках, существующих в пептиде, например, на специфических аминокислотах в особых положениях внутри пептида определенной длины, например, пролин в третьем положении пептида из восьми аминокислот, связывающийся с определенной известной молекулой HLA. В целом, такие подходы всегда имели ограниченный успех. Авторы настоящего изобретения считают, что они усовершенствовали вышеупомянутые теории за счет лучшего понимания того, каким образом Т-клетки, реагирующие против "своих" веществ в организме, например, собственных белков, распознаются до и после их элиминации (клональной делеции) или перехода в молчащее состояние (клональной анергии). В соответствии с этим авторы настоящего изобретения сумели идентифицировать специфические иммуногенные пептидные последовательности,которые могут дать защиту против специфических патогенов, и разработали вакцины для этих патогенов на основе идентифицированных последовательностей. Применительно к настоящему изобретению его авторы разработали пептиды, полезные в вакцинах ВИЧ, вызывающих ответ Т-клеток. В течение многих лет ВИЧ-инфекция была заболеванием, не поддающимся лечению. Когда это заболевание было идентифицировано в 1981 году, существующие способы противовирусной терапии были неэффективны и не могли сдерживать вред, наносимый вирусом иммунной системе больного. Вирус вызывает прямое и непрямое разрушение CD4-позитивных Т-клеток, которые необходимы для полноценного функционирования иммунной системы. По мере того как у больного снижается количество Т-клетокCD4+, заболевание прогрессивно ухудшается. Когда количество Т-клеток CD4+ падает ниже определенного уровня, состояние больного рассматривается как ухудшение до стадии полномасштабного AIDS. Определения точки, в которой происходит этот переход, различны, но в целом считается, что здоровый ВИЧ-инфицированный человек переходит в стадию AIDS, когда у него количество Т-клеток CD+ становится менее 200 в 1 мл крови. Относительно недавно произошло улучшение противовирусной терапии, а прогрессирование заболевания удалось существенно замедлить. Современные схемы комбинированной терапии позволяют (у некоторых больных) неопределенно долго оттягивать начало полномасштабногоAIDS. Однако лечение по этим схемам дорого и обременительно для больных в связи с тем, что им приходится принимать каждый день помногу таблеток (многим больным трудно запомнить схему приема необходимых лекарств), кроме того, часто развиваются неприятные побочные эффекты (это неудивительно, когда больному приходится принимать жизненно необходимый коктейль из нескольких разных лекарств). Современные методы лечения не только отягощены этими проблемами, но и не позволяют излечить заболевание, а просто оттягивают начало полномасштабного AIDS. Более того, в последние годы публикуется все больше сообщений о появлении и распространении лекарственно устойчивых вирусов иммунодефицита человека. В связи с этим имеется реальная и настоятельная потребность в вакцине, способной предупреждать и/или излечивать инфекции, вызванные вирусами иммунодефицита, в частности, ВИЧ, а также предупреждать и/или излечивать AIDS. Ранее попытки разработать вакцины ВИЧ основывались на идентификации существующего штамма ВИЧ и последующей выработке вакцины, специфичной к этому вирусу. Обычно вакцины были направлены на вызов ответа В-клеток (выработку антитела), причем это антитело должно реагировать с поверхностными антигенами специфического штамма ВИЧ, против которого разрабатывалась вакцина. В типичном случае поверхностные белки с антигенными компонентами варьируются от одного штамма ВИЧ к другому, поскольку мутации вируса, создающие новые вирусы, нередко затрагивают именно поверхностные белки. Последствия этого заключаются в том, что традиционные вакцины ВИЧ, если они вообще функциональны, могут создавать защиту только против одного специфического штамма вируса, но не против нового штамма, возникшего в результате мутации. Поэтому для защиты от возникшего мутантного штамма необходима новая вакцина. Промежуток времени между появлением новых штаммов вируса за счет мутаций весьма невелик. В организме инфицированного индивида новые штаммы возникают все время в результате давления отбора, создаваемого иммунной системой этого индивида. В результате популяция вируса в организме инфицированного индивида изменяется со временем (в течение недель, месяцев и лет), то есть, из за высокой частоты мутаций никакой потребности в реинфекции нет. Таким образом, единственно возможный путь целенаправленно бороться с инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита у индивида, или целенаправленно бороться с возможными новыми штаммами вируса, которые могут инфицировать индивида или возникнуть в его организме, основан на том, чтобы целенаправленно воздействовать на консервативную область протеома. Такой подход по своей природе проблематичен, поскольку основной иммунный ответ на ВИЧ направлен на те участки, которые сами по себе подвержены частым мутациям вследствие (а) иммунологического давления и (b) малой степени видовой привязанности репликационного аппарата вируса. В прошлом было предпринято много исследований, направленных на разработку вакцин к вирусам иммунодефицита (включая вакцины к ВИЧ). Они были большей частью основаны на выработке антител и сосредоточены на гликопротеинах ВИЧ 120 и 160, которые по мнению исследователей считались лучшими кандидатами на вакцину ВИЧ. Особенно важные исследования перечислены в следующих ссылках:infection are preferentially found in known cytotoxic T-lymphocyte epitopes". Bernardin F, Kong D, Peddada L,Baxter-Lowe LA, Delwart E. Однако, хотя известные эпитопы изучались весьма интенсивно, ни один из них до сих пор не оказался удовлетворительным для формирования основы вакцины ВИЧ. Кроме того, вакцины, основанные только на одном эпитопе, даже при том условии, что они могут создать некоторую защиту, чаще всего специфичны по отношению к специфическому фенотипу HLA, что делает такую вакцину неэффективной в значительной части популяций человека. В соответствии с этим настоящее изобретение преследовало цель - решить проблемы, связанные с известным уровнем техники, как это описано выше. Дальнейшая цель настоящего изобретения заключалась в том, чтобы предложить полипептид, способный вызывать у позвоночных иммунный ответ CTL(цитотоксических Т-лимфоцитов) , направленный против множества штаммов вирусов иммунодефицита и/или проявляющийся у множества индивидов, экспрессирующих разные МНС (HLA). Дальнейшая цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить вакцину вируса иммунодефицита (например, вакцину ВИЧ), основанную на полипептиде, предложенном этим изобретением. Предпочтительно, чтобы такая вакцина была способна создавать защиту против многочисленных вирусных штаммов и/или была эффективна для большого числа индивидов, экспрессирующих разные МНС (HLA). В соответствии с этим настоящее изобретение предлагает полипептид, состоящий не более чем из 100 аминокислот, причем этот полипептид включает одну или более последовательностей, имеющих по меньшей мере 60% гомологию с любым из перечисленных ниже вариантов SEQ ID 1-4, либо включает два или более эпитопов, состоящих из 7 и более аминокислот, причем каждый эпитоп имеет по меньшей мере 60% гомологию с подпоследовательностью любого из перечисленных ниже вариантов SEQ ID 1-4,длина которой соответствует длине эпитопа: причем полипептид обладает иммуногенностью у позвоночных, экспрессирующих аллели главного комплекса гистосовместимости, причем полипептид не является полным белком ВИЧ. Таким образом, полипептид - это такой полипептид, который может включать целиком любую из указанных выше последовательностей (или включать по меньшей мере два ее фрагмента, состоящие из 7 и более аминокислотных остатков), но общая длина такого полипептида не может превышать 100 аминокислотных остатков. Полипептид также должен быть иммуногенным у позвоночных, экспрессирующих аллели МНС (HLA для человека). Понятие "иммуногенный полипептид" в настоящем контексте означает полипептид, который вызывает иммунный ответ у позвоночных, например, по типу связывания с МНС и последующей реакции с цитотоксическими Т-лимфоцитами. Один способ, позволяющий определить,обладает ли полипептид иммуногенностью, описан ниже в эксперименте 1. Однако настоящее изобретение не ограничивается такими способами, и компетентный специалист может по своему желанию выбрать любой известный способ определения иммуногенности. Как упоминалось выше, полипептид может включать два эпитопа из 7 или более аминокислотных остатков, которые реагируют с одним или более МНС и, таким образом, вызывают широкий ответ CTL. Иммунный ответ может развиваться у одного индивида или по меньшей мере у двух разных индивидов(индивиды могут принадлежать одному биологическому виду или разным биологическим видам). Таким образом, полипептид может включать по меньшей мере два разных эпитопа из 7 или более аминокислотных остатков, причем каждый из эпитопов по отдельности вызывает иммунный ответ у разных субъектов. Термин эпитоп в контексте настоящего изобретения - это часть полипептида, способная связываться с МНС позвоночных, предпочтительно, вызывая иммунный ответ, например реакцию комплекса МНСэпитоп с CTL. Один способ, позволяющий определить, является ли полипептид эпитопом, описан ниже в эксперименте 1. Однако настоящее изобретение не ограничивается такими способами, и компетентный специалист может по своему желанию выбрать любой известный способ, позволяющий определить, является ли полипептид эпитопом. Авторы настоящего изобретения обнаружили, что указанные выше последовательности включают множество эпитопов CTL, которые могут обеспечить защиту против вирусов иммунодефицита, особенно ВИЧ, для многих видов позвоночных в масштабах популяций, а также для значительной части глобальной популяции человека. В дополнение к этому, авторы настоящего изобретения проанализировали все известные последовательности штаммов ВИЧ и обнаружили, что индивидуальные последовательности в высшей степени консервативны во всех известных штаммах ВИЧ. Как таковые эти последовательности вряд ли могут значительно изменяться в новых штаммах, возникающих в результате мутаций существующих штаммов. В соответствии с этим, эпитопы, находящиеся в пределах этих последовательностей и способные создавать защиту, с высокой вероятностью представлены в новых штаммах в неизменном виде, поскольку мутации, как правило, не затрагивают эти регионы генов. Таким образом, эти эпитопы заключают в себе блестящую возможность создавать защиту не только против существующих штаммов ВИЧ (в частности, референтных штаммов, например, монофилетического таксона В для ВИЧ-1, стандартного референтного штамма НХВ-2: дополнительную информацию о референтных штаммах можно получить на сайте базы данных http://ВИЧ-web.lanl.gov), но и против тех штаммов, которые еще неизвестны, например, мутантных форм указанных выше референтных штаммов. Как обсуждалось выше, последовательности были идентифицированы после анализа всех известных последовательностей штаммов ВИЧ. Таким образом, последовательности это консенсусные последовательности, выведенные из указанного выше анализа. Несмотря на консенсусный характер, в некоторых случаях последовательности точно соответствуют природным последовательностям известных штаммов ВИЧ. Вследствие выраженного консерватизма последовательностей во всех вирусах консенсусные последовательности, даже отличаясь от фактических последовательностей, отличаются от них по небольшому числу аминокислотных остатков, то есть последовательности могут содержать много мелких эпитопов (8-меров, 9-меров, 10-меров и т.д.), по которым они не отличаются от природных последовательностей. Таким образом, указанные выше консенсусные последовательности, в целом, содержат много эффективных эпитопов, полностью соответствующих природным эпитопам, а также эффективных эпитопов, которые лишь немного отличаются от природных эпитопов. Компетентному специалисту должно быть понятно, что изобретение распространяется не только на консенсусные последовательности и их эпитопы, но и на соответствующие фактические последовательности любого штамма вируса иммунодефицита (например, ВИЧ). Таким образом, в сферу изобретения также попадают такие последовательности, которые имеют некоторую гомологию с консенсусными последовательностями. Такая гомология допускает, например, замещение до трех аминокислот в 8-мерном эпитопе (гомология 62,5%), а также в 9-мерном, 10-мерном и 11-мерном эпитопе. Предпочтительно, чтобы в пределах последовательности, рассматриваемой изобретением и соответствующей полным последовательностям SEQ ID 1-4,идентификации поддавались не более 10 таких замещений (гомология 66,6% для 30-мера). Предпочтительно, чтобы такие замещения представляли собой консервативные замещения, согласующиеся с известными схемами замещений. Памятуя о том, что это изобретение распространяется не только на консенсусные последовательности, но и на соответствующие природные последовательности, следует отметить, что изобретение также предлагает полипептид, состоящий не более чем из 100 аминокислот, причем этот полипептид включает одну или более последовательностей, определяемых указанными ниже аминокислотными остатками вирусного белка ВИЧ, либо включает два или более эпитопа, состоящих из 7 и более аминокислот, которые являются фрагментами последовательности, определяемой следующими аминокислотными остатками вирусного белка ВИЧ: аминокислотные остатки 51-80 белка VPR; аминокислотные остатки 142-181 белка VIF; аминокислотные остатки 69-95 белка REV; аминокислотные остатки 81-123 белка NEF; причем указанный полипептид обладает иммуногенностью для позвоночных, экспрессирующих аллели главного комплекса гистосовместимости (МНС) и не является полным белком ВИЧ. Нумерация последовательностей, упоминаемая в настоящем изобретении, определяется в соответствии с хорошо известными принципами. Так, например, нумерация начинается с 1 от известного кодона-инициатора трансляции (ATG). Это соответствует метионину (М) в том сегменте генома ВИЧ, который кодирует интересующий нас белок. Другими словами, нумерация начинается с 1 в отношении метионина, показанного этим как первая аминокислота в интересующей нас белковой последовательности,как это используется и определяется в базах данных, поддерживающих информацию об установленных последовательностях (то есть, GenBank, SwissProt и т.д.). Настоящее изобретение будет описано с большими подробностями посредством примеров, относящихся исключительно к следующим фигурам. Фиг. 1 показывает выработку гамма-IFN первичными культурами лимфоцитов от мышей, вакцинированных ВИЧ-v и NRP, которые были стимулированы Con A (10 мкг/мл), растворимыми лизосомами (5 мкг/мл), очищенными растворимыми полипептидами (Р 1, Р 2, Р 3 и Р 4 - 5 мкг/мл), а также подобранными по HLA клетками человека T1 (T1) и не подобранными по HLA клетками человека JURKAT (Ju), трансфицированными лизосомой, P1, P2, Р 3 или Р 4 в соответствии с протоколом, описанным в тексте (отношение количества спленоцитов к количеству трансфицированных клеток 10:1). Выработка гамма-IFN представлена как разность между уровнем выработки в ответ на рассматриваемый антиген и уровнем выработки гамма-IFN в ответ либо на растворимые лизосомы, либо на соответствующие клетки, трансфицированные лизосомами. Фоновый уровень опосредованной лизосомами выработки гамма-IFN составлял 2510 пг/мл для растворимого антигена, 31643 пг/мл для антигена в клетках Т 1 и 19+6 пг/мл антигена в клетках Jurkat. Фиг. 2 показывает выработку гамма-IFN первичными культурами лимфоцитов от мышей, вакцинированных ВИЧ-v и NRP, которые были стимулированы Con A (10 мкг/мл), растворимыми лизосомами (5 мкг/мл), очищенным эквимолярным раствором рекомбинантных белков ВИЧ (5 мкг/мл), а также подоб-7 019733 ранными по HLA клетками человека T1 (T1) и не подобранными по HLA клетками человека JURKAT(Ju), трансфицированными либо лизосомой, либо очищенным эквимолярным раствором рекомбинантных белков ВИЧ в соответствии с протоколом, описанным в тексте (отношение количества спленоцитов к количеству трансфицированных клеток 10:1). Выработка гамма-IFN представлена как разность между уровнем выработки в ответ на рассматриваемый антиген и уровнем выработки гамма-IFN в ответ либо на растворимые лизосомы, либо на соответствующие клетки, трансфицированные лизосомами. Фоновый уровень опосредованной лизосомами выработки гамма-IFN составлял 2510 пг/мл для растворимого антигена, 316+43 пг/мл для антигена в клетках Т 1 и 196 пг/мл антигена в клетках Jurkat. Фиг. 3 показывает выработку гамма-IFN (как на фиг. 1 и 2) в отношении экспериментальной группы 3, подтверждая реактивность пептида SEQ ID 3. Фиг. 4 показывает выработку гамма-IFN (как на фиг. 1 и 2) в отношении экспериментальной группы 4, подтверждая реактивность пептида SEQ ID 4. Фиг. 5 показывает выработку гамма-IFN (как на фиг. 1 и 2) в отношении экспериментальной группы 5, подтверждая реактивность антигенов, извлеченных из полных белков VIF, REV и NEF вируса иммунодефицита человека ВИЧ. Фиг. 6 показывает выработку гамма-IFN первичными культурами лимфоцитов от мышей, вакцинированных ВИЧ-v и NRP-v, которые были стимулированы или иономицином (0,78 мкг/мл) и РМА (0,05 мкг/мл), Con A (5 мкг/мл), или подобранными по HLA клетками СЕМ человека, инфицированными монофилетическим таксоном D (UG21-R5) или монофилетическим таксоном A (UG-29-X4) изолятов ВИЧ-1 в соответствии с протоколом, описанным в примерах (отношение количества спленоцитов к количеству трансфицированных клеток 10:1). Выработка гамма-IFN представлена разностью между количеством клеток, продуцирующих этот интерферон в группе ВИЧ-v и количеством клеток, продуцирующих этот интерферон в группе NRP-v. Количество клеток, продуцирующих гамма-интерферон в ВИЧ-v и NRP-v спленоцитах, стимулированных Con А или иономицином и РМА, составило более 4900 и более 8000,соответственно. Статистическую значимость оценивали на основе непараметрического анализа МаннаУитни, сравнивая установленные значения гамма-IFN в группах ВИЧ-v и NRP-v. Типичные полипептиды, предлагаемые изобретением и описанные выше, включают один или более(предпочтительно, два или более) эпитопа. Эти эпитопы, предпочтительно, являются эпитопами Тклеток, например, эпитетами цитотоксических Т-лимфоцитов (CTL). Обычно иммуногенность полипептида соответствует штамму вируса иммунодефицита (предпочтительно, ВИЧ) или, предпочтительно множеству таких штаммов. В настоящем контексте соответствие иммуногенности полипептида штамму вируса иммунодефицита надо понимать таким образом, что полипептид является частью вирусного белка и вызывает иммунный ответ, например проявление реактивности СЕД при связывании с МНС. Один способ, позволяющий определить, обладает ли полипептид такой иммуногенностью, описан ниже в эксперименте 1. Однако настоящее изобретение не ограничивается такими способами, и компетентный специалист может по своему желанию выбрать любой известный способ определения иммуногенности. Рассматриваемый в настоящем изобретении полипептид включает две или более последовательности, описанные выше. В типичном полипептиде по желанию могут быть представлены две, три, четыре,пять или более последовательностей. Чем больше таких эпитопов представлено в пептиде, тем шире диапазон защиты, создаваемой в популяциях человека и/или у животных особей с различными HLA или МНС. Полипептид, предлагаемый настоящим изобретением, может также по желанию включать одну или более дополнительных последовательностей, не представляющих собой эпитопы. Типичные дополнительные последовательности - это последовательности из одного или более белков вируса иммунодефицита (предпочтительно, белков ВИЧ). Такие последовательности могут быть расположены между двумя или более последовательностей (эпитопов), описанных выше, и/или могут быть расположены на одном или обоих концах полипептида. Присутствие таких дополнительных последовательностей не должно повлиять на функцию полипептида при том условии, что полипептид как целое образование не будет слишком большим, что могло бы помешать представлению эпитопов в иммунной системе позвоночных. В специфических вариантах реализации изобретения, если полипептид гомологичен SEQ ID 1, дополнительные последовательности предпочтительно представляют собой одну или более белковых последовательностей VPR (предпочтительно, из штамма ВИЧ), если полипептид гомологичен SEQ ID 2, дополнительные последовательности предпочтительно представляют собой одну или более белковых последовательностей VIF (предпочтительно, из штамма ВИЧ), если полипептид гомологичен SEQ ID 3, дополнительные последовательности предпочтительно представляют собой одну или более белковых последовательностей REV (предпочтительно, из штамма ВИЧ), и, наконец, если полипептид гомологичен SEQ ID 4, дополнительные последовательности предпочтительно представляют собой одну или более белковых последовательностей NEF (предпочтительно, из штамма ВИЧ). В наиболее предпочтительных вариантах реализации изобретения дополнительные последовательности из вышеуказанных белков - это последовательности из числа представленных ниже консенсусных последовательностей или такие последовательности, которые имеют по меньшей мере 60% гомологию с этими консенсусными последовательностями: Предпочтительная гомология этих последовательностей с вышеуказанными последовательностями составляет 75, 85, 95% или, главным образом, 100%. В настоящем изобретении специальных ограничений на штамм вируса иммунодефицита не налагается, причем полипептиды могут быть иммуногенными против любого известного штамма ВИЧ и/или получены из любого известного штамма ВИЧ. Будущие штаммы, возникающие в результате мутаций любого существующего штамма, также могут быть целевым объектом, против которого будет направлена иммуногенность полипептидов, или из которых эти полипептиды будут получены. Последовательности, определяющие полипептиды, которые рассматриваются в настоящем изобретении, относятся к белкам VPR, VIF, REV и NEF из любого штамма ВИЧ (консенсусные последовательности которого для всех проанализированных последовательностей или, альтернативно, положения этих последовательностей в пределах белка описаны выше). Авторами изобретения были проанализированы представленные ниже специфические последовательности и из них выбраны предпочтительные последовательности ВИЧ, имеющие отношение к изобретению, либо мутантные варианты этих последовательностей. Таким образом, специфические последовательности, гомологичные SEQ ID 1-4, описанным выше, это, предпочтительно, такие последовательности, которые расположены в соответствующих положениях в пределах перечисленных ниже белков. Сходным образом, последовательности, предлагаемые настоящим изобретением, определяются положениями аминокислотных остатков в пределах белков любого вирусного штамма, а именно, положения 51-80 в белке VPR, положения 142-181 в белке VIF, положения 69-95 в белке REV и положения 81-123 в белке NEF. Список представлен в следующем виде: номер версии (номер gi)идентификация в базе данных (например, gb для GenBank)инвентарный номерNCBдополнительная информация по выбору (например, инвентарный номер нуклеотидной последовательности, из которой получена белковая последовательность). Последовательности и соответствующие вирусные штаммы, из которых они получены, можно найти в общедоступной базе данных NCBI по белкам, доступ к которой можно получить по следующему адресу URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/help/helpdoc.ht miffProtein. База данных по белкам содержит данные о последовательностях из транслируемых кодирующих регионов последовательностей ДНК в таких источниках как GenBank,EMBL, DDBJ, а также о белковых последовательностях, представленных в Protein Information Resource

МПК / Метки

МПК: C07K 14/16, A61P 31/18, A61K 38/16

Метки: профилактики, вич-инфекции, лечения, иммуногенный, полипептид

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/30-19733-immunogennyjj-polipeptid-dlya-lecheniya-i-ili-profilaktiki-vich-infekcii.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Иммуногенный полипептид для лечения и/или профилактики вич-инфекции</a>

Предыдущий патент: Способ удаления хлорида из раствора сульфата цинка

Следующий патент: Способ сборки резинометаллического шарнира

Случайный патент: Сульфоновые соединения в качестве лигандов 5-ht6 рецептора