Тиазолпиразолопиримидин в качестве антагониста рецептора крф1

Номер патента: 15179

Опубликовано: 30.06.2011

Авторы: Хембр Эрик Джеймс, Амдоучи Чафик Амдоучи, Майерс Джейсон Кеннет, Хипскинд Филип Артур, Такакува Такако, Чэнь Чжаогэнь, Тот Джеймс Ли

Формула / Реферат

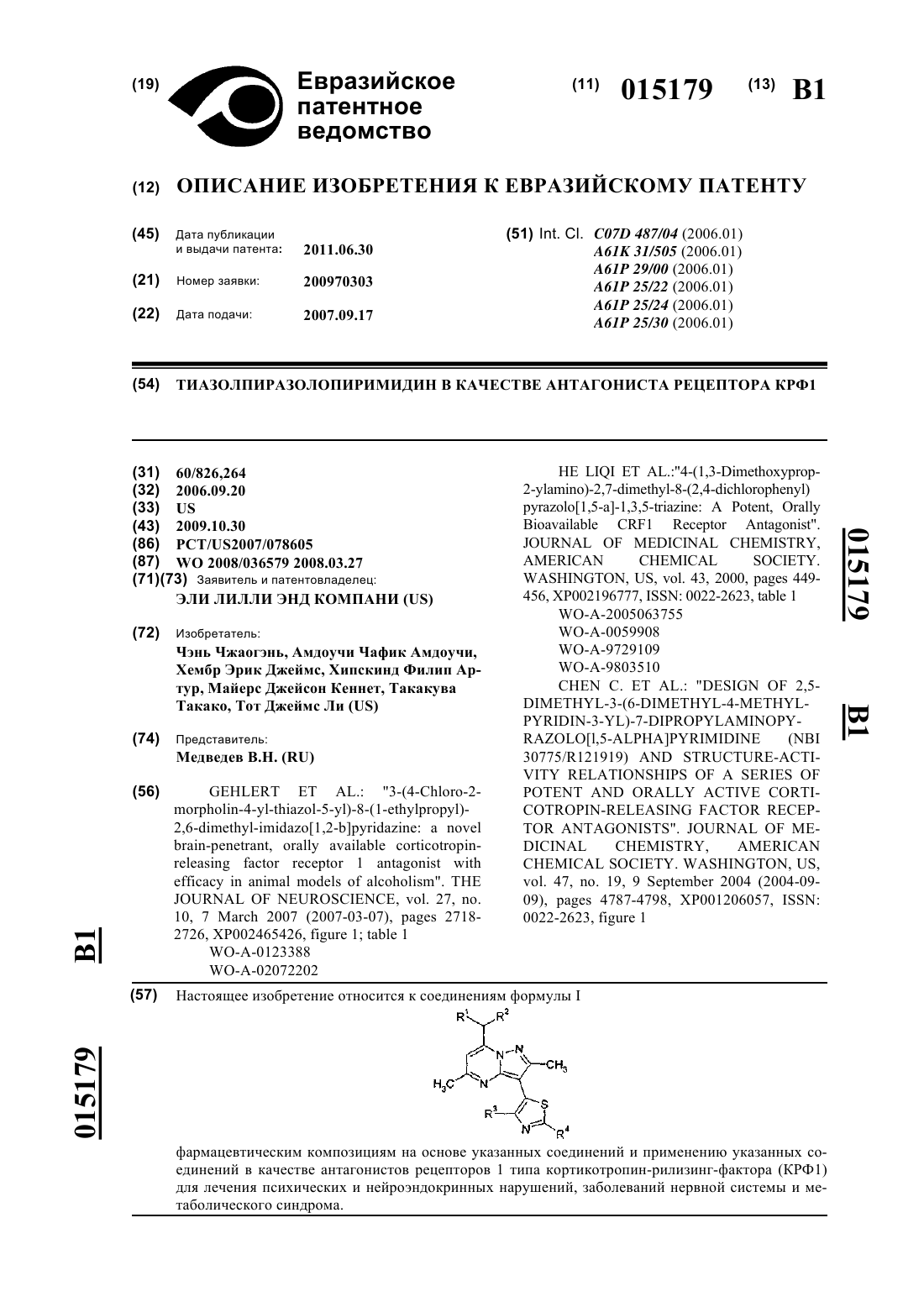

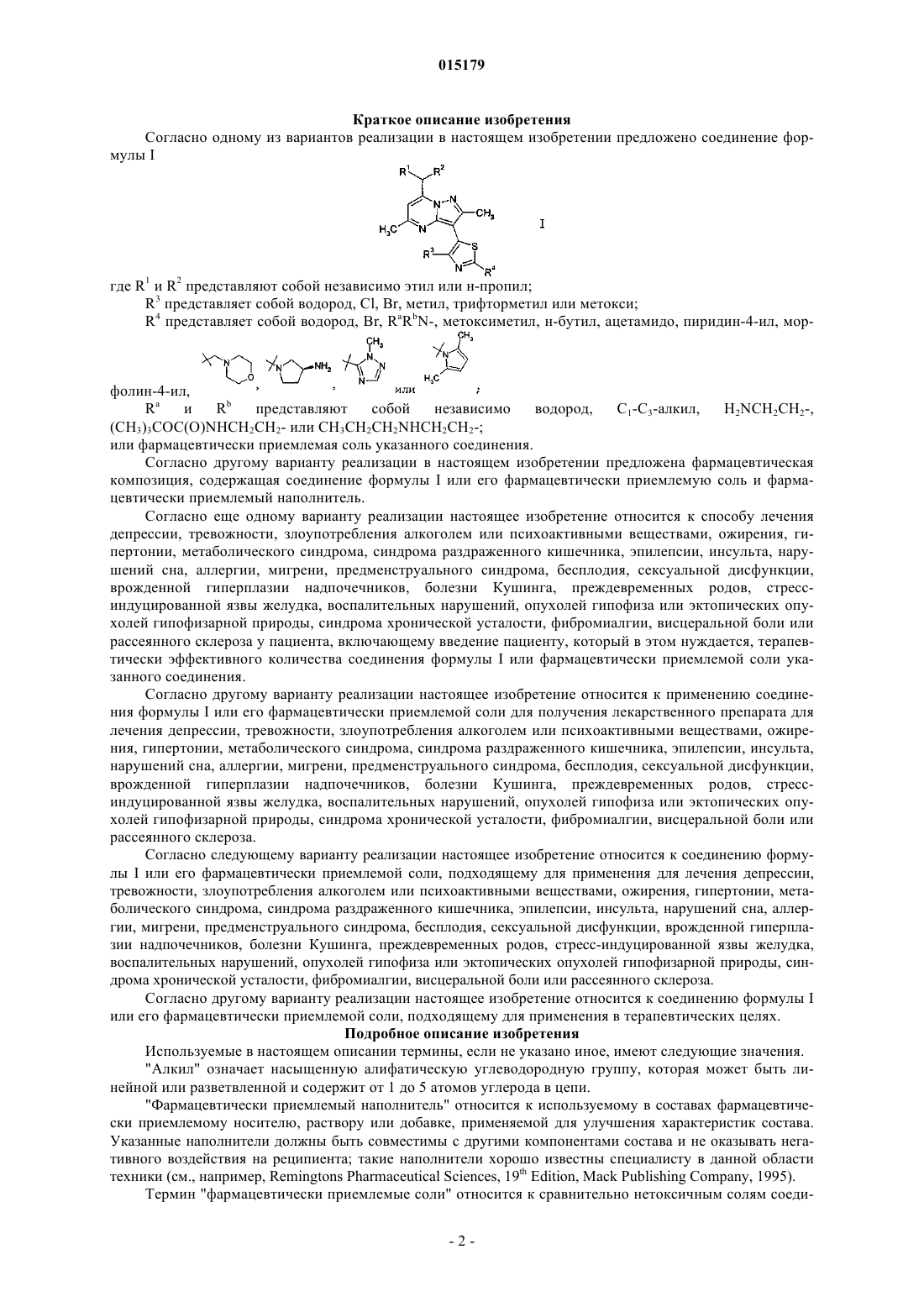

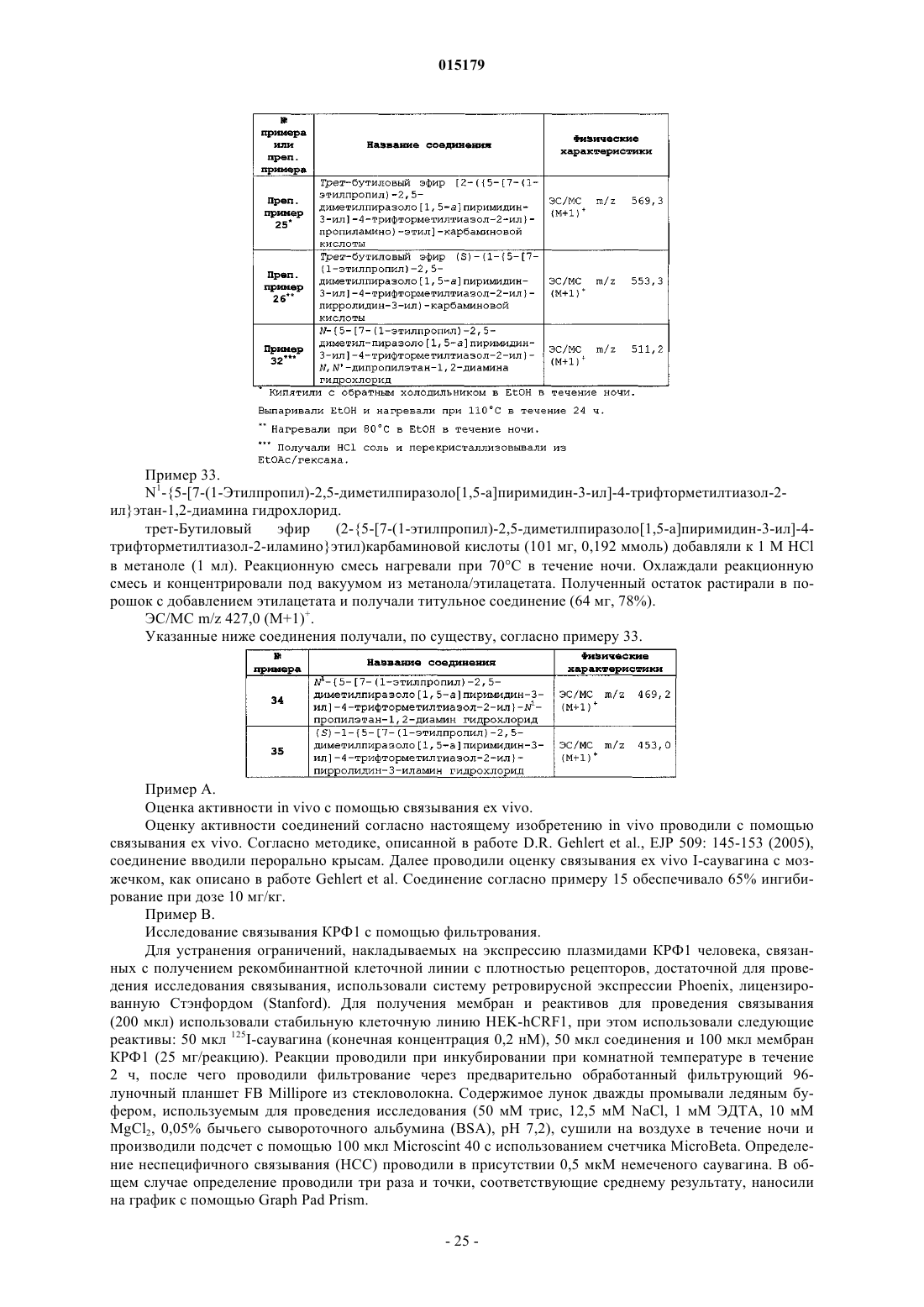

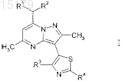

1. Соединение формулы I

где R1и R2 представляют собой независимо этил или н-пропил;

R3 представляет собой водород, Cl, Br, метил, трифторметил или метокси;

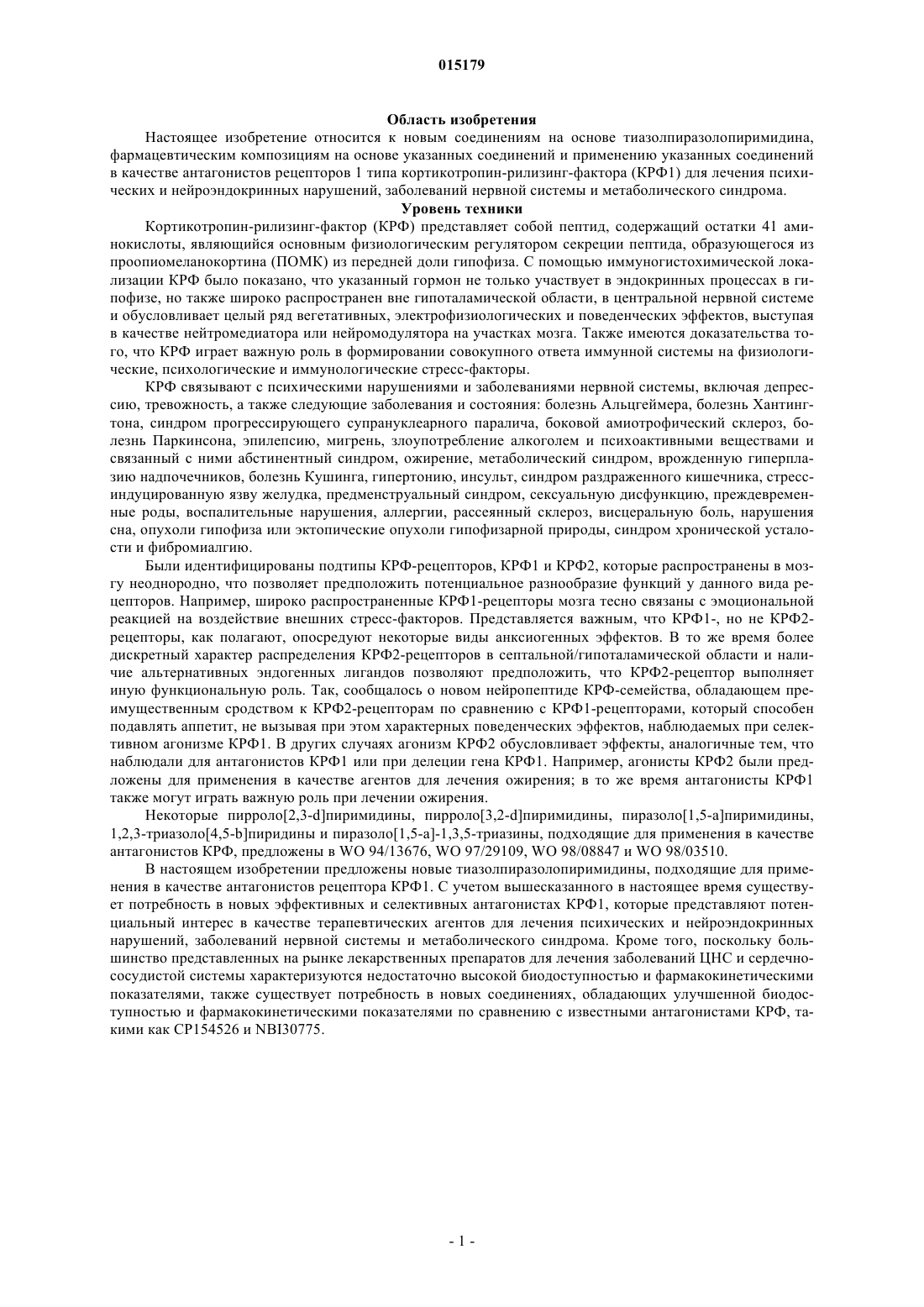

R4 представляет собой водород, Br, RaRbN-, метоксиметил, н-бутил, ацетамидо, пиридин-4-ил, морфолин-4-ил,

Ra и Rb представляют собой независимо водород, C1-C3-алкил, H2NCH2CH2-, (CH3)3COC(O)NHCH2CH2- или CH3CH2CH2NHCH2CH2-;

или фармацевтически приемлемая соль указанного соединения.

2. Соединение по п.1 или его фармацевтически приемлемая соль, отличающееся тем, что R3 представляет собой Cl, Br, метил или трифторметил.

3. Соединение по п.1 или 2 или его фармацевтически приемлемая соль, отличающееся тем, что R3 представляет собой Cl или Br.

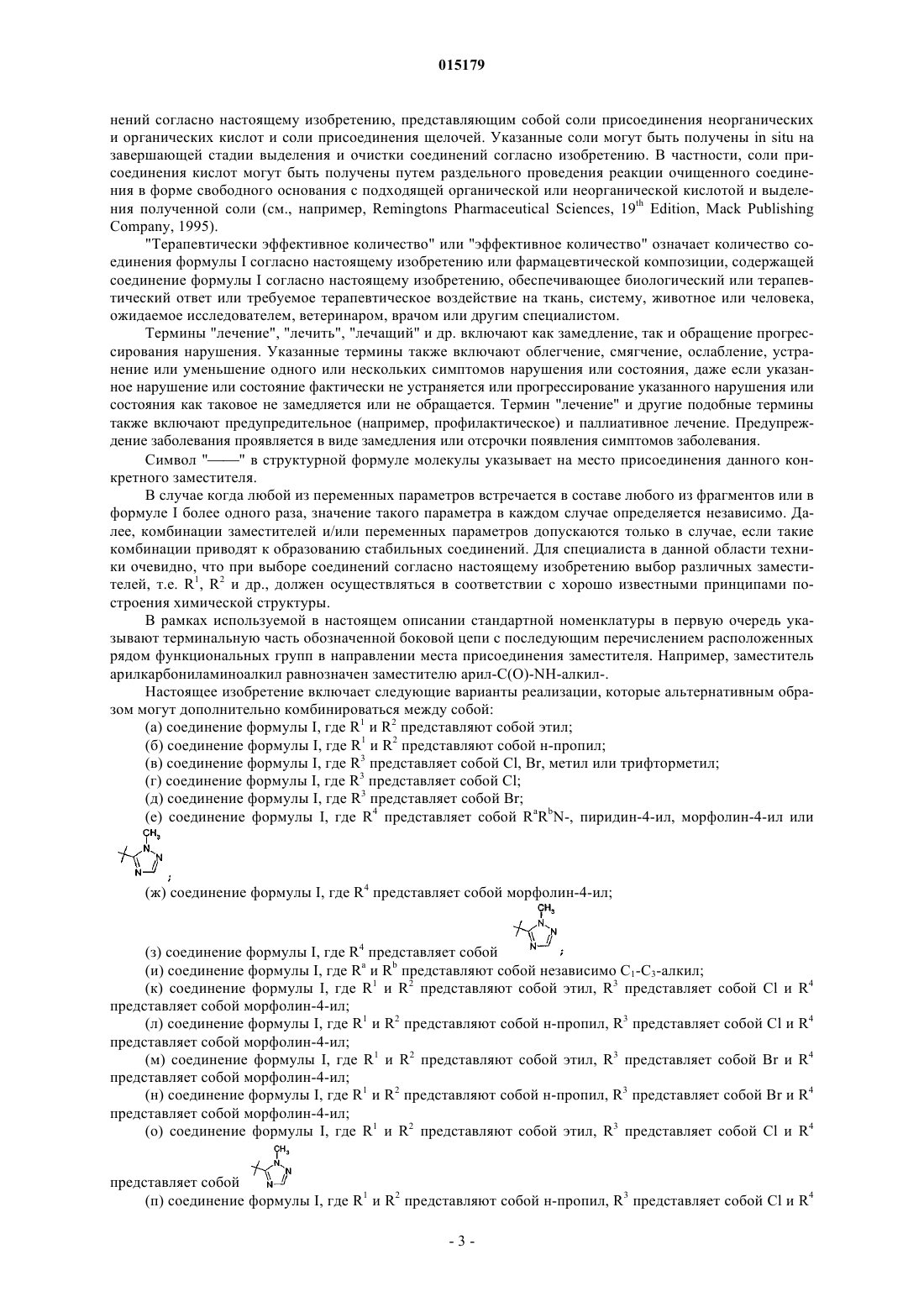

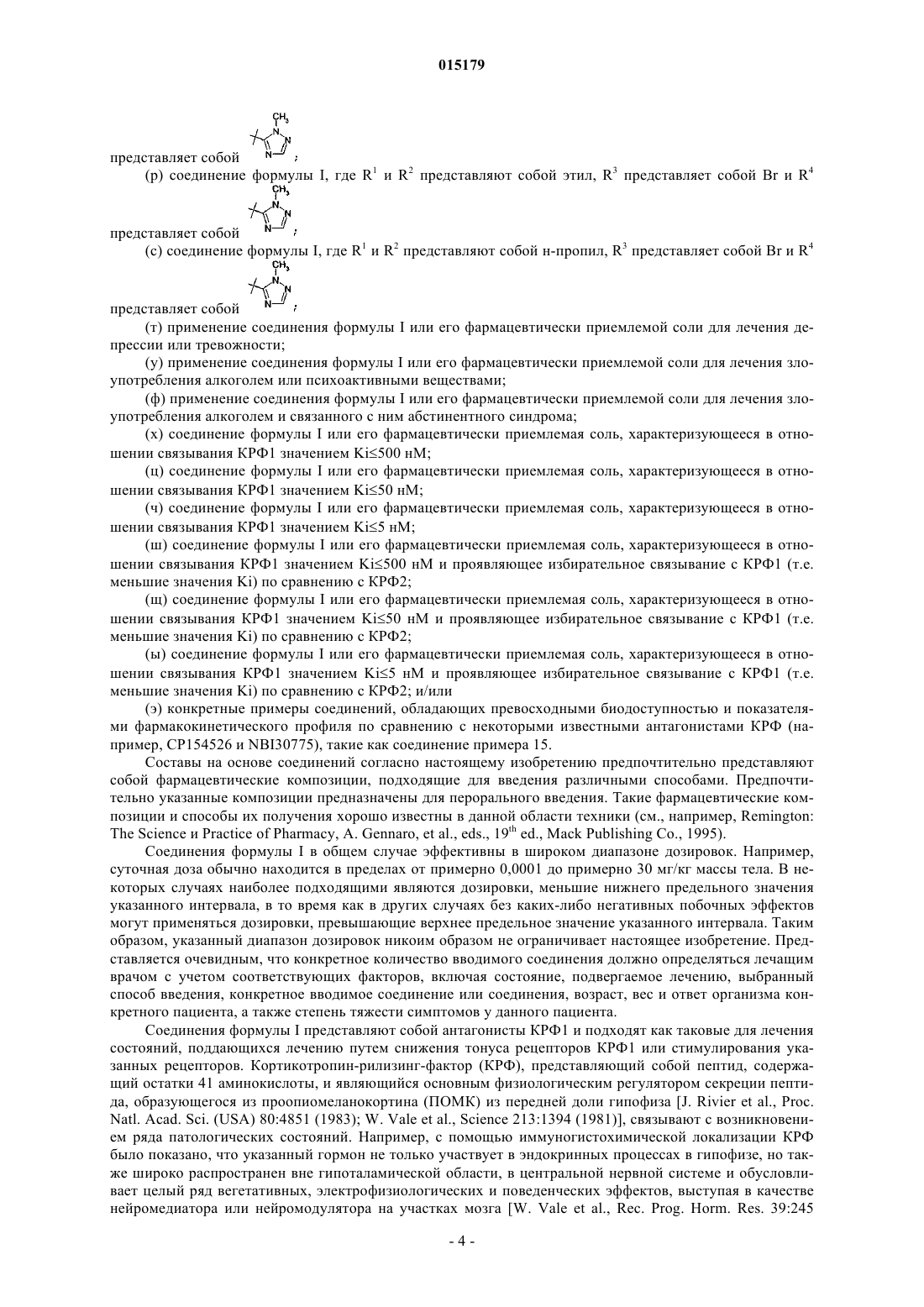

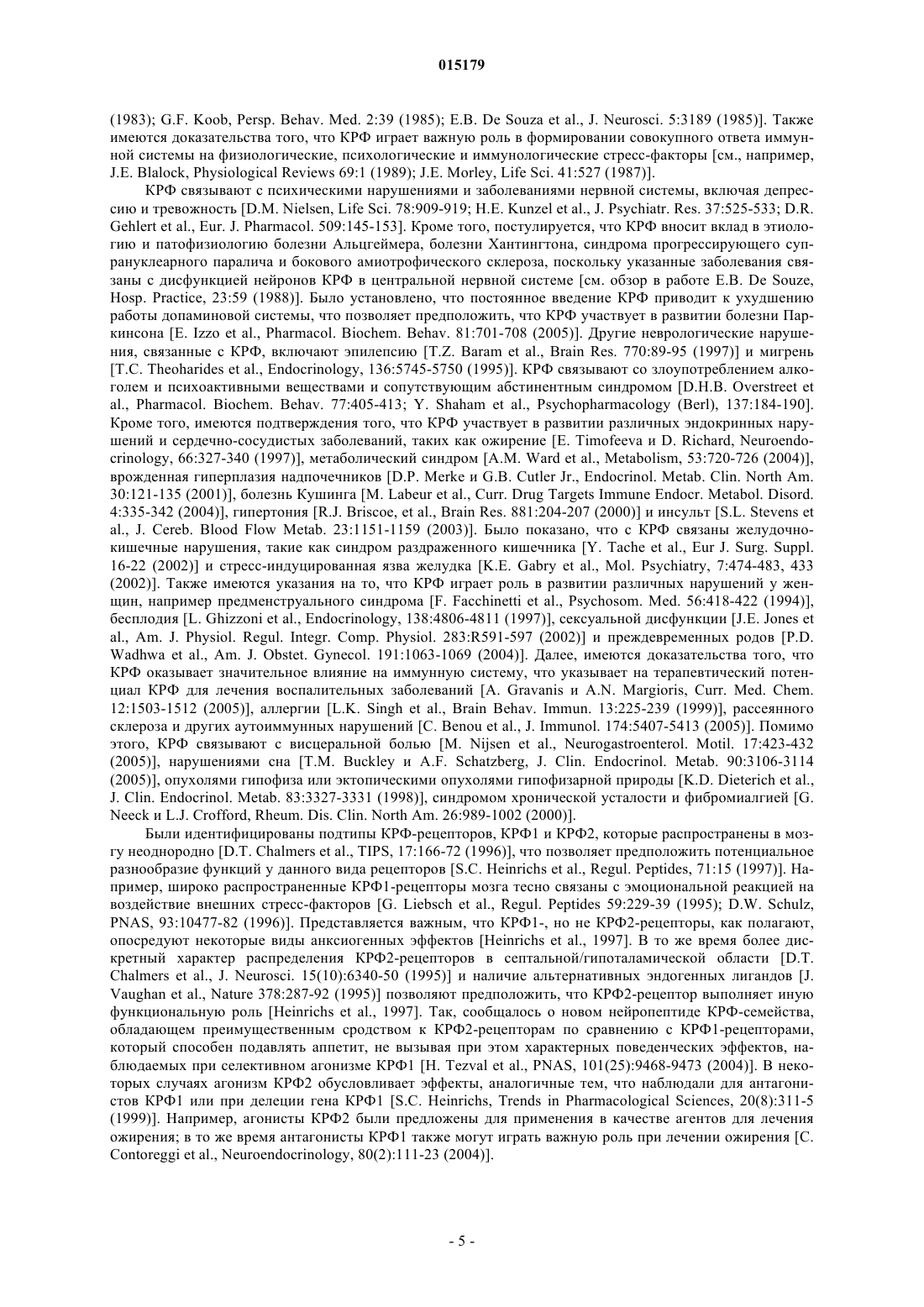

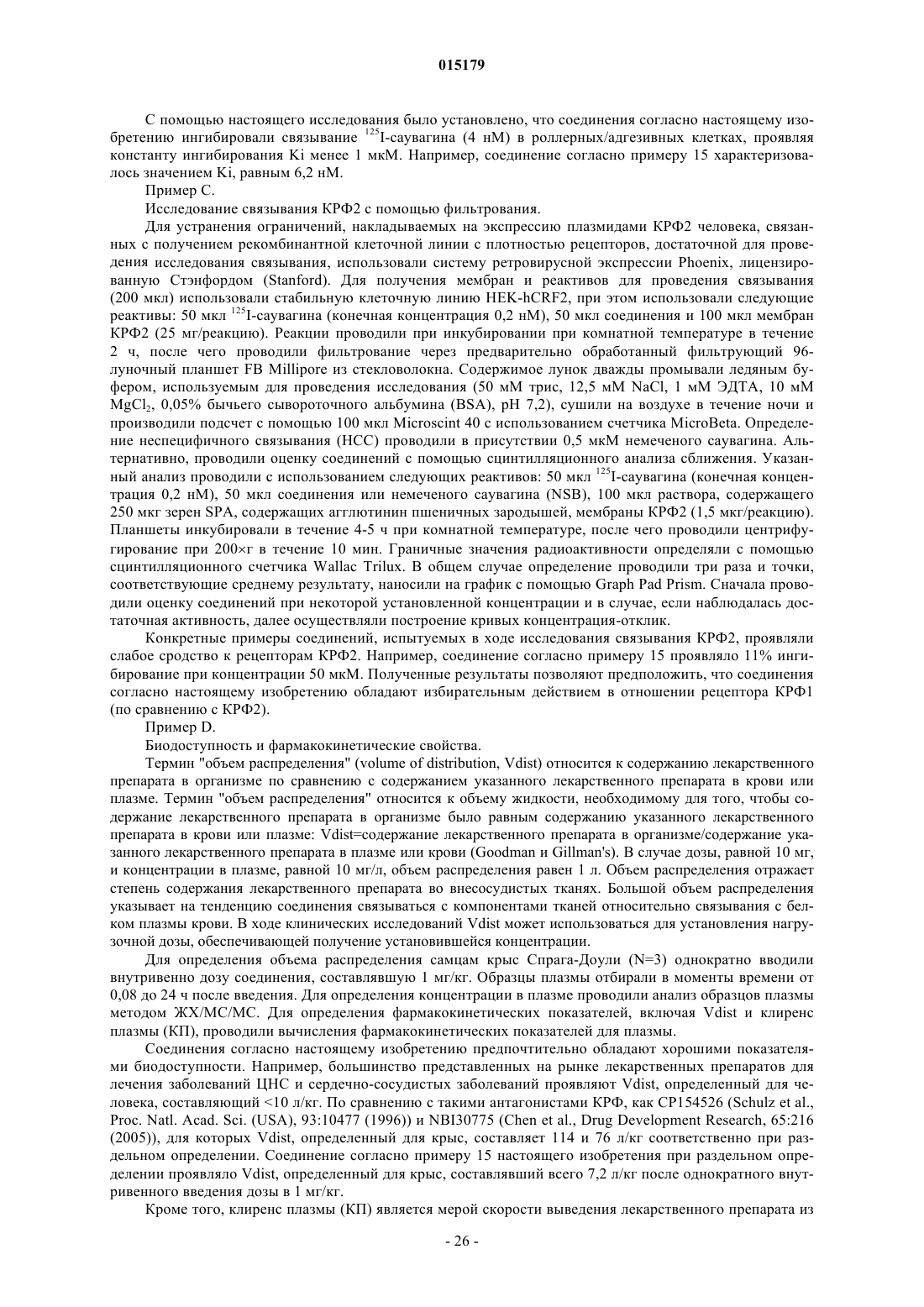

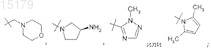

4. Соединение по любому из пп.1-3 или его фармацевтически приемлемая соль, отличающееся тем, что R4представляет собой RaRbN-, пиридин-4-ил, морфолин-4-ил или ![]()

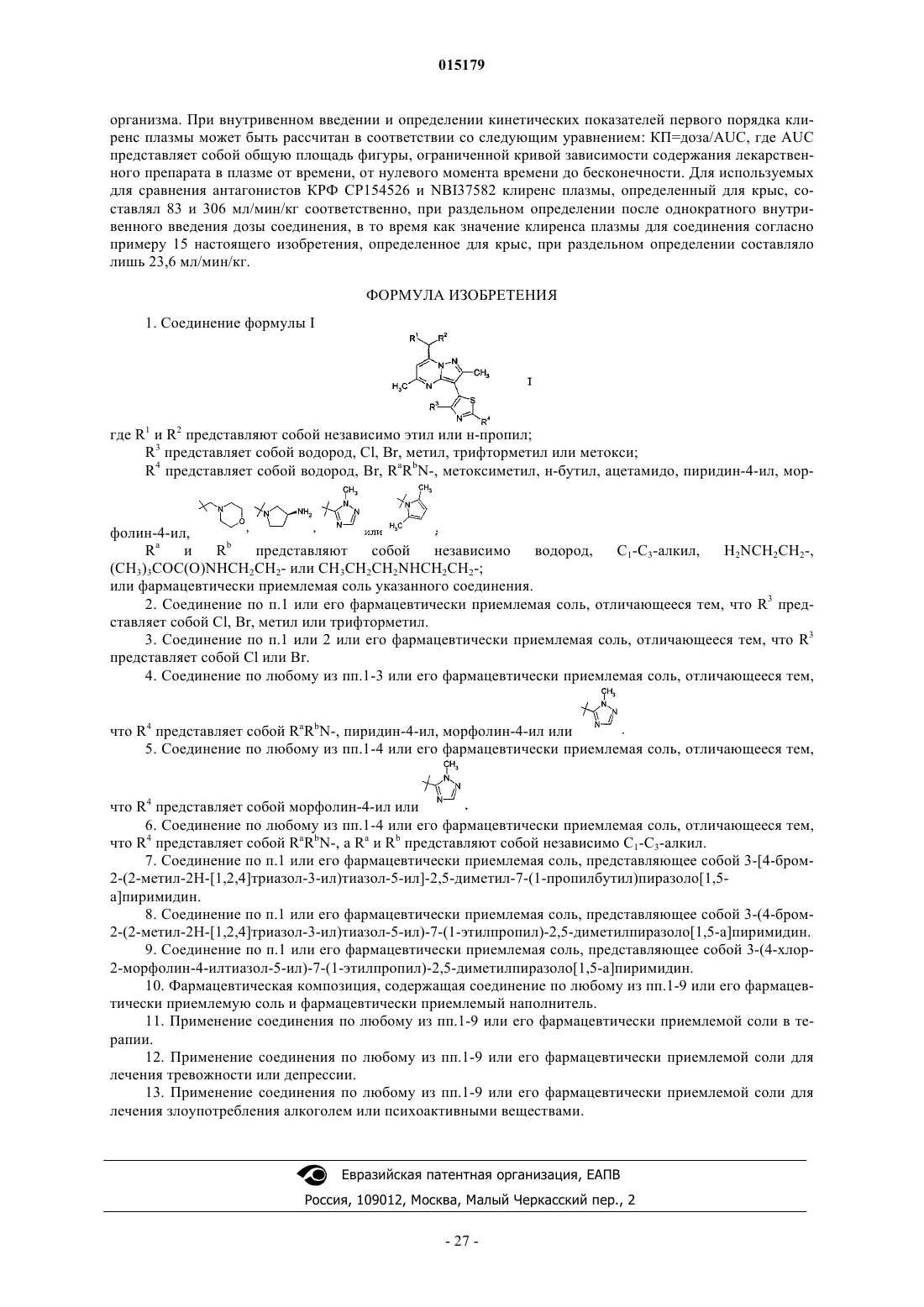

5. Соединение по любому из пп.1-4 или его фармацевтически приемлемая соль, отличающееся тем, что R4представляет собой морфолин-4-ил или ![]()

6. Соединение по любому из пп.1-4 или его фармацевтически приемлемая соль, отличающееся тем, что R4представляет собой RaRbN-, а Ra и Rb представляют собой независимо C1-C3-алкил.

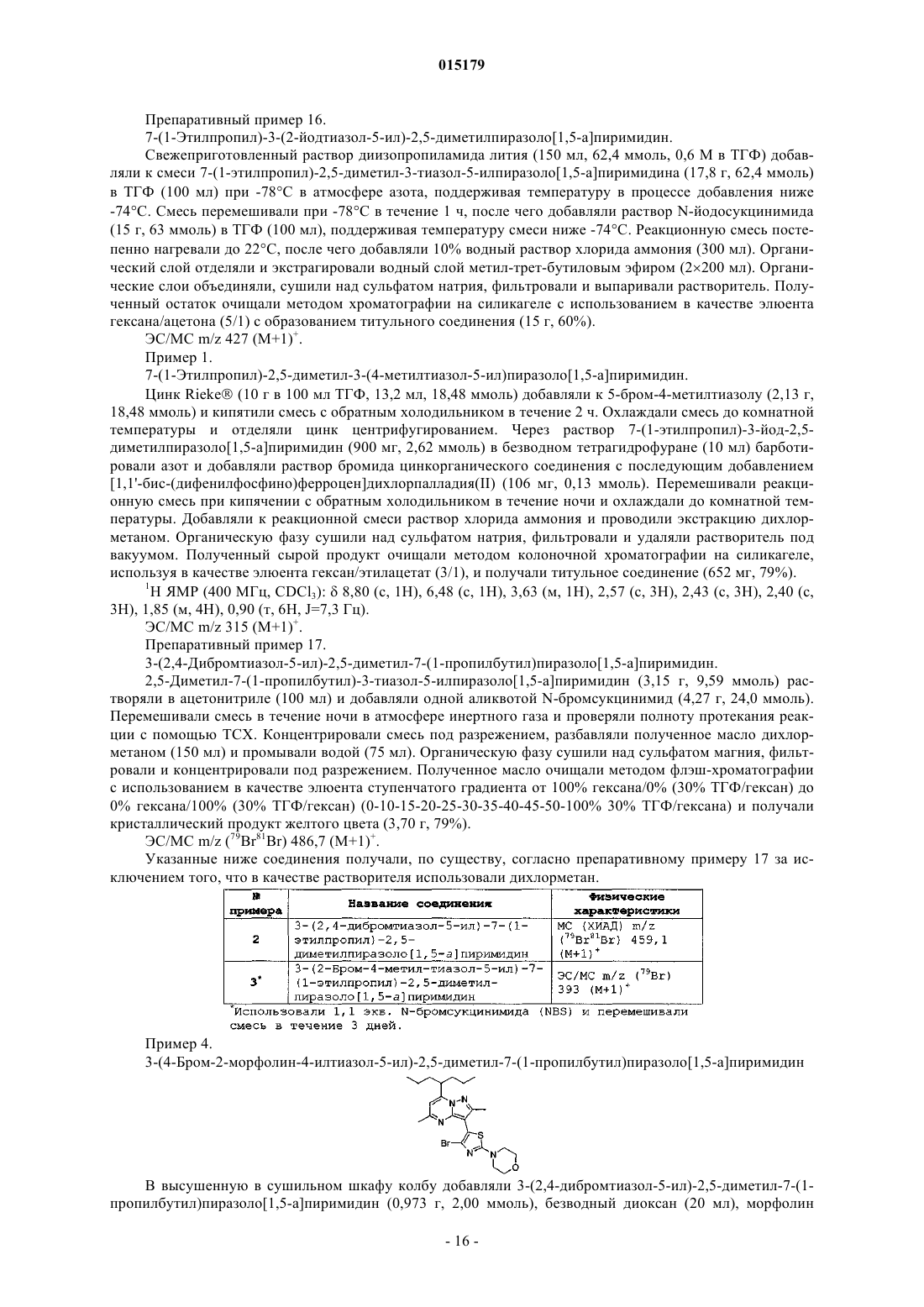

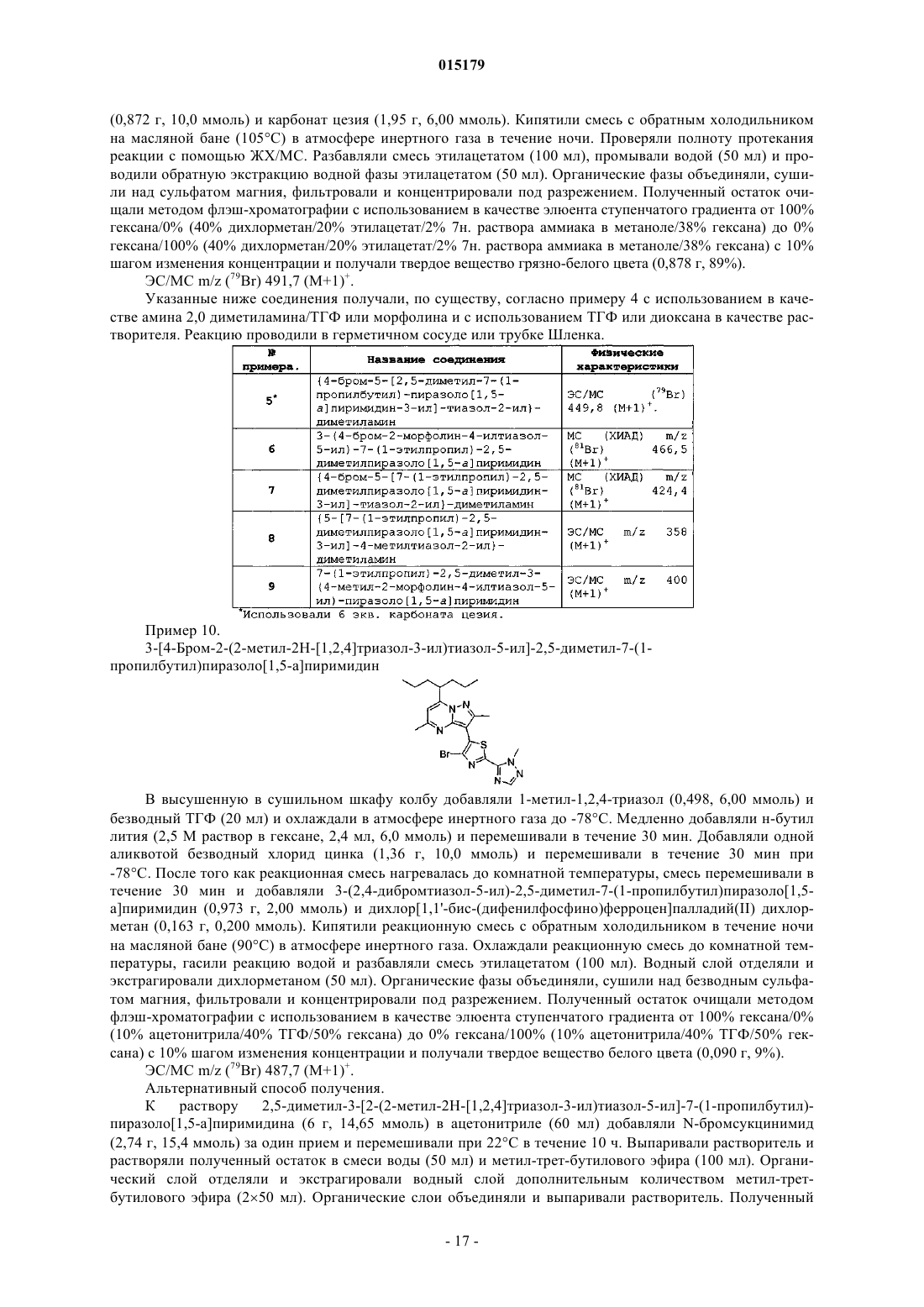

7. Соединение по п.1 или его фармацевтически приемлемая соль, представляющее собой 3-[4-бром-2-(2-метил-2H-[1,2,4]триазол-3-ил)тиазол-5-ил]-2,5-диметил-7-(1-пропилбутил)пиразоло[1,5-a]пиримидин.

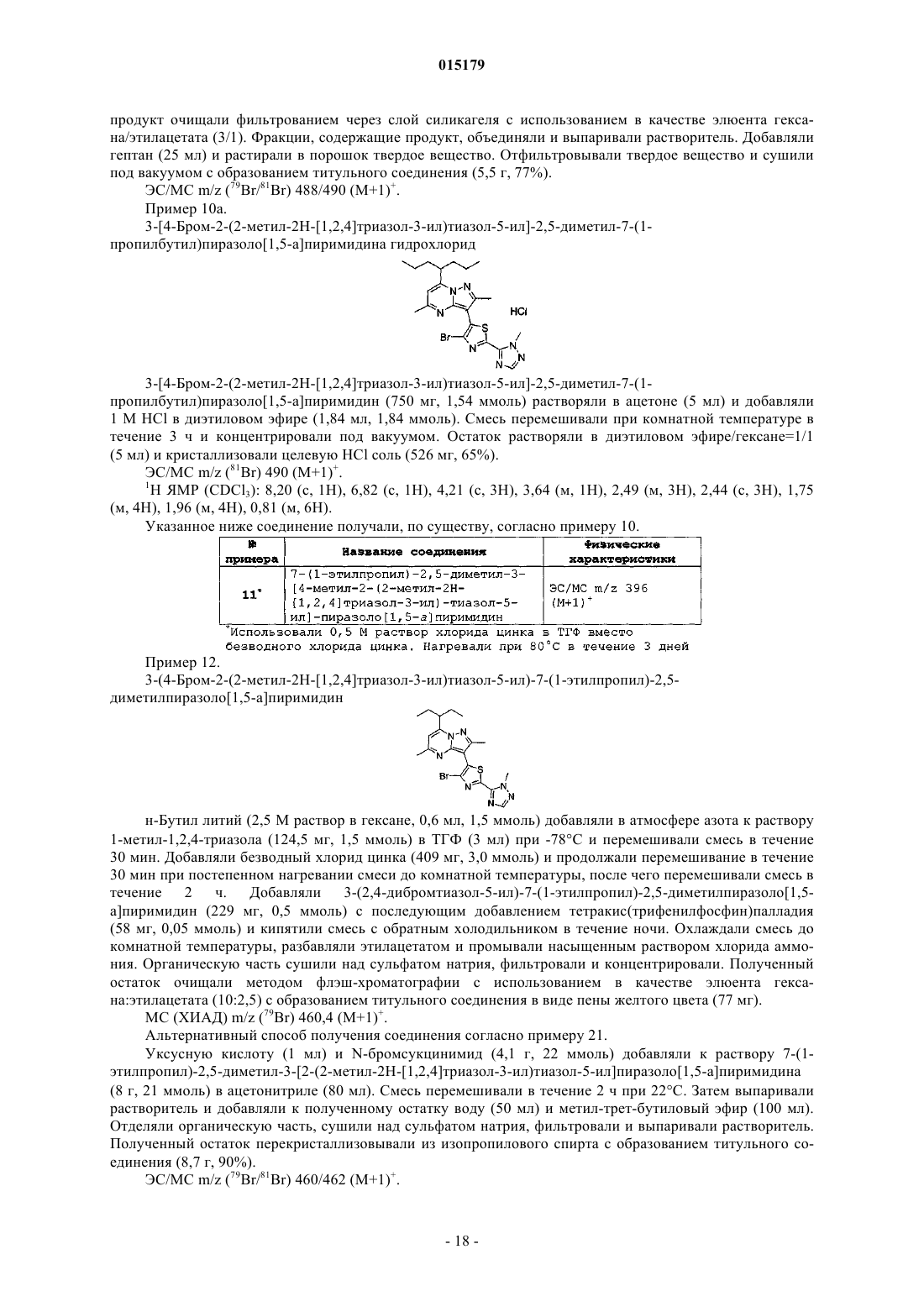

8. Соединение по п.1 или его фармацевтически приемлемая соль, представляющее собой 3-(4-бром-2-(2-метил-2H-[1,2,4]триазол-3-ил)тиазол-5-ил)-7-(1-этилпропил)-2,5-диметилпиразоло[1,5-a]пиримидин.

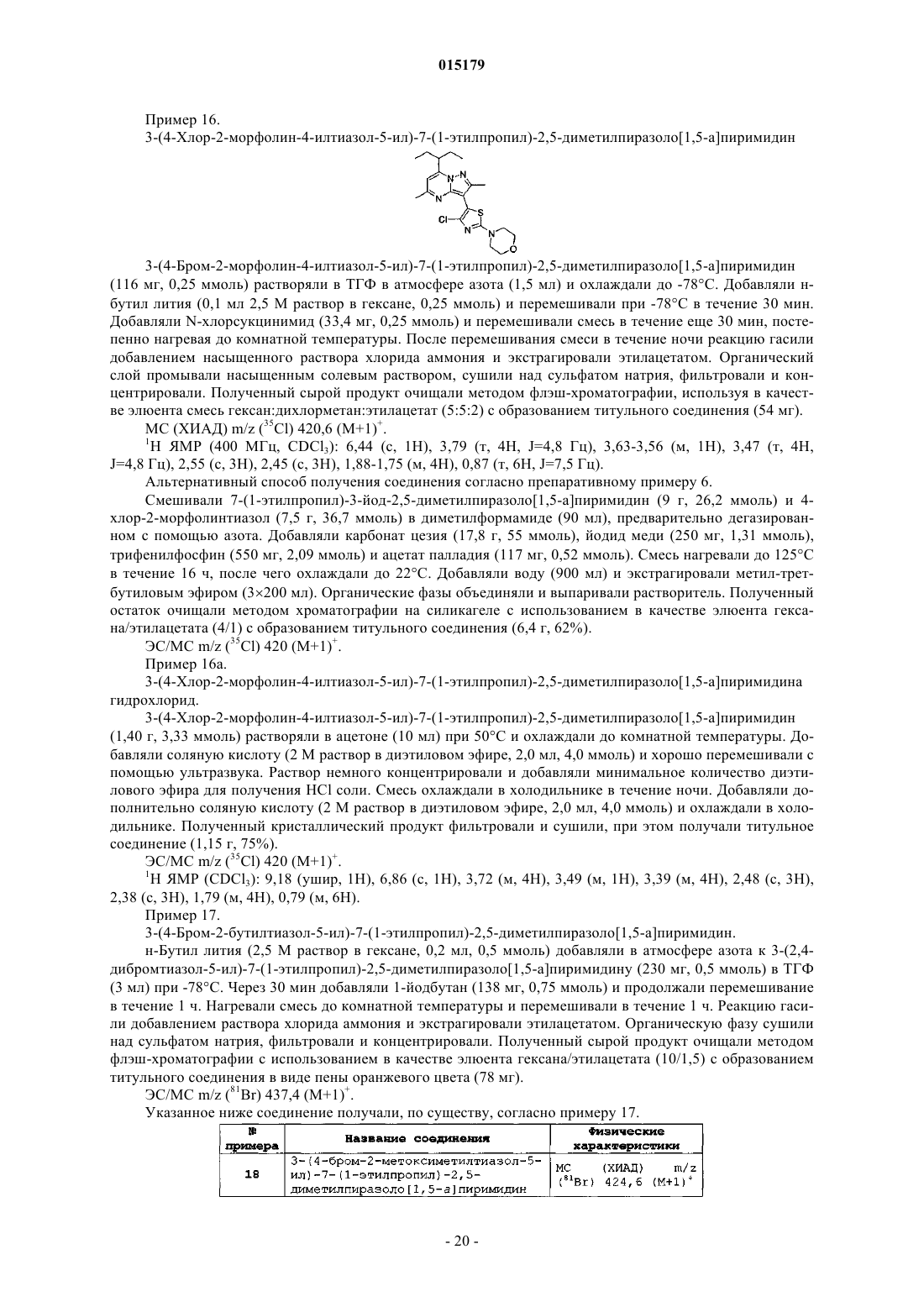

9. Соединение по п.1 или его фармацевтически приемлемая соль, представляющее собой 3-(4-хлор-2-морфолин-4-илтиазол-5-ил)-7-(1-этилпропил)-2,5-диметилпиразоло[1,5-a]пиримидин.

10. Фармацевтическая композиция, содержащая соединение по любому из пп.1-9 или его фармацевтически приемлемую соль и фармацевтически приемлемый наполнитель.

11. Применение соединения по любому из пп.1-9 или его фармацевтически приемлемой соли в терапии.

12. Применение соединения по любому из пп.1-9 или его фармацевтически приемлемой соли для лечения тревожности или депрессии.

13. Применение соединения по любому из пп.1-9 или его фармацевтически приемлемой соли для лечения злоупотребления алкоголем или психоактивными веществами.

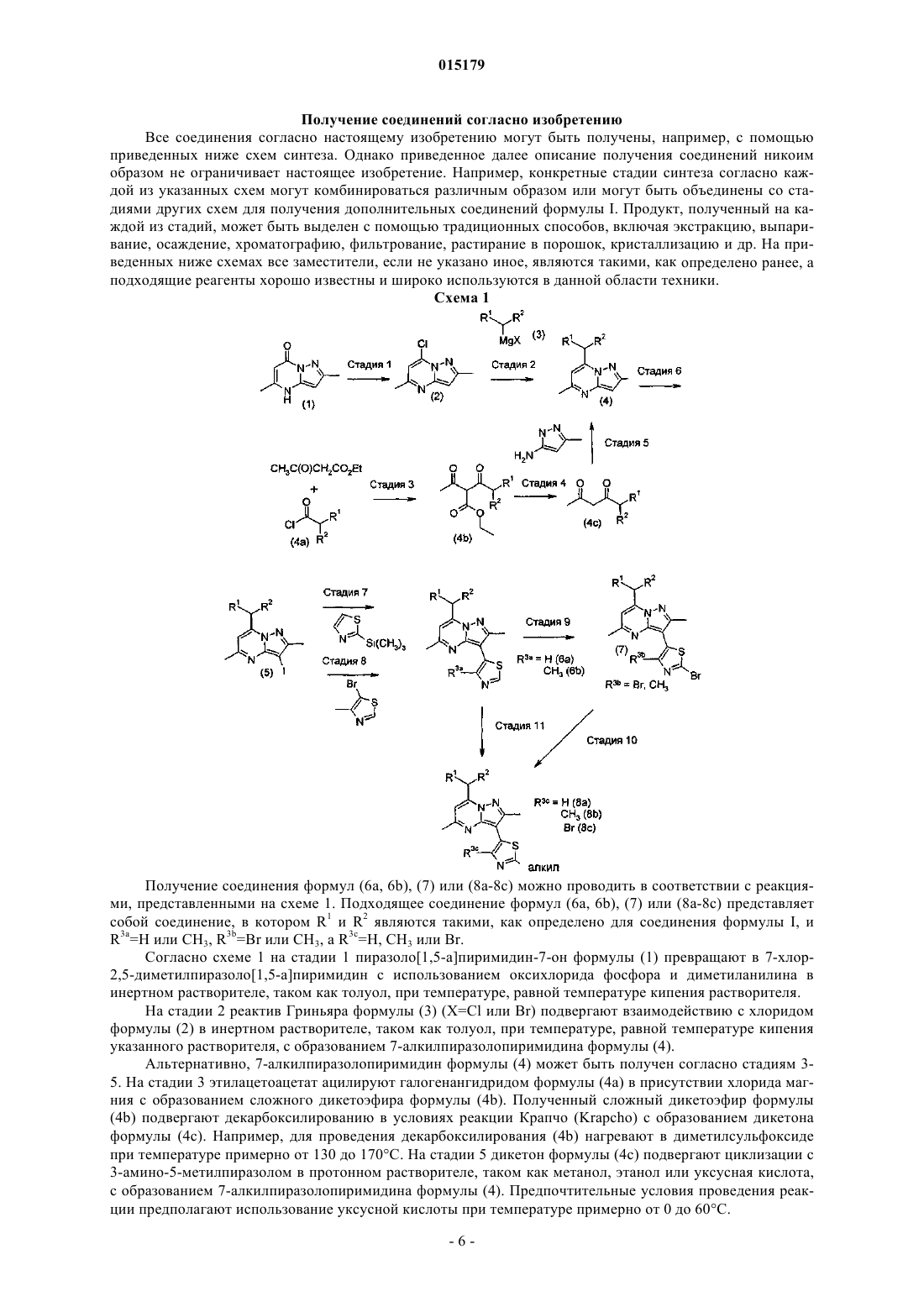

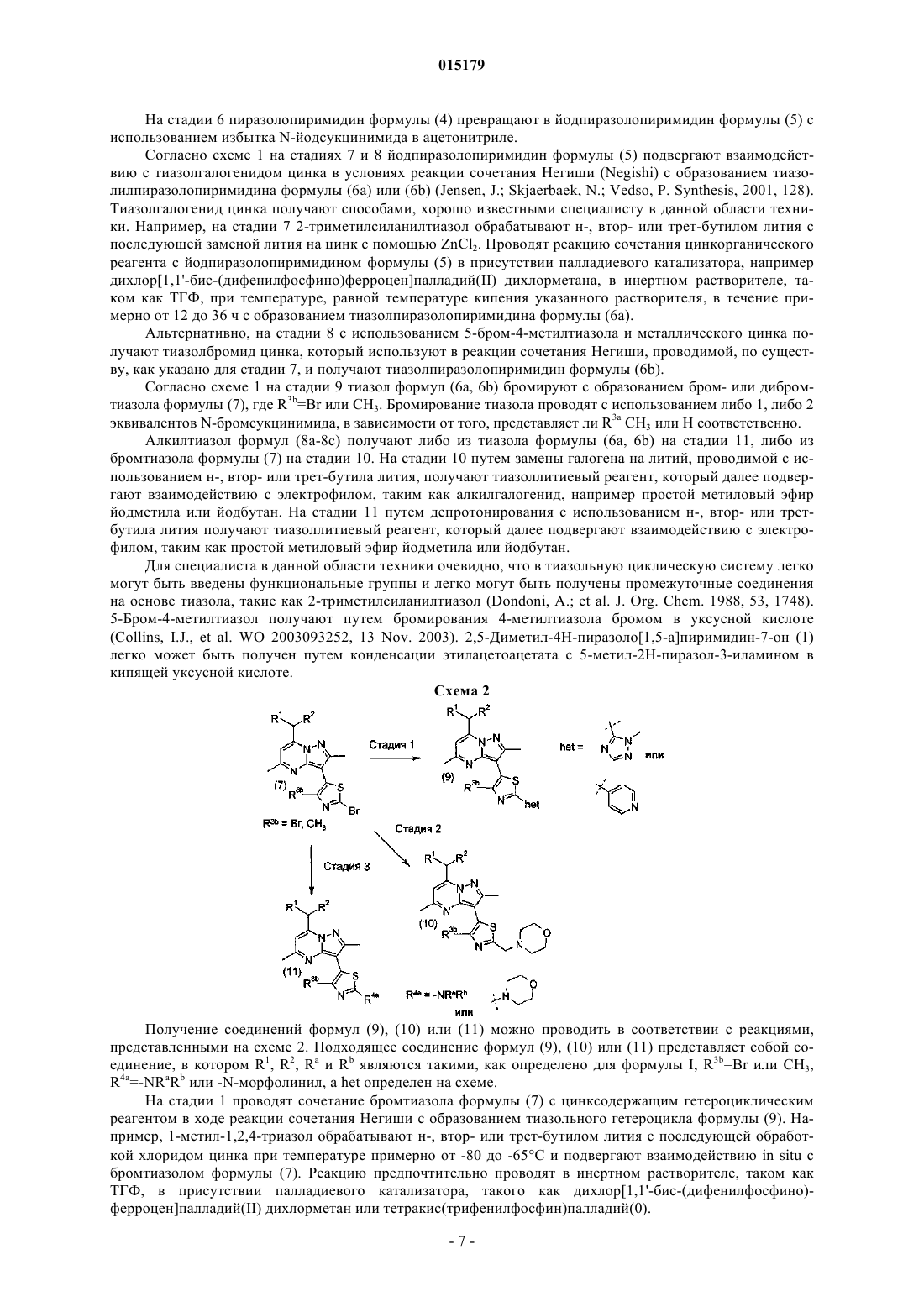

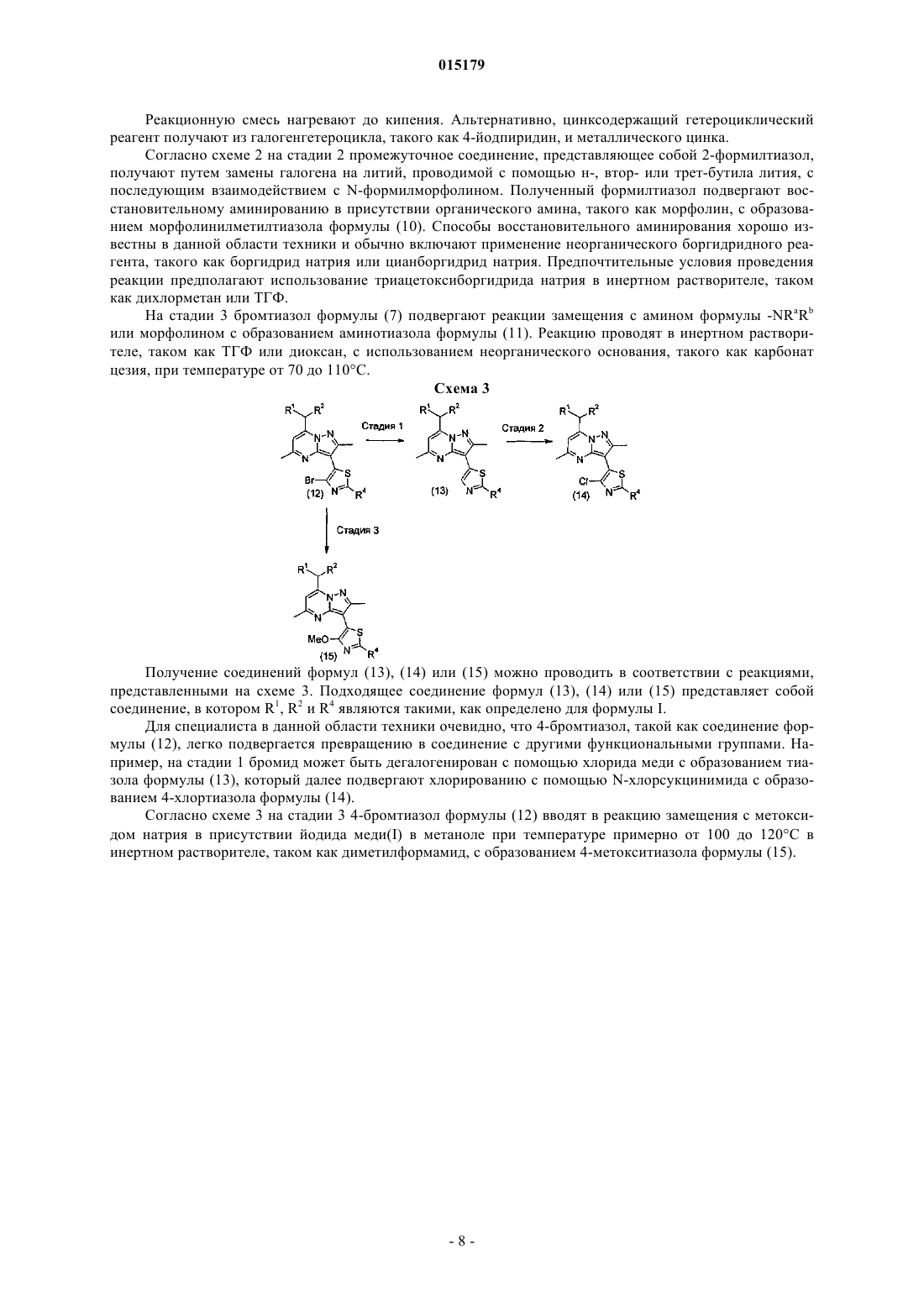

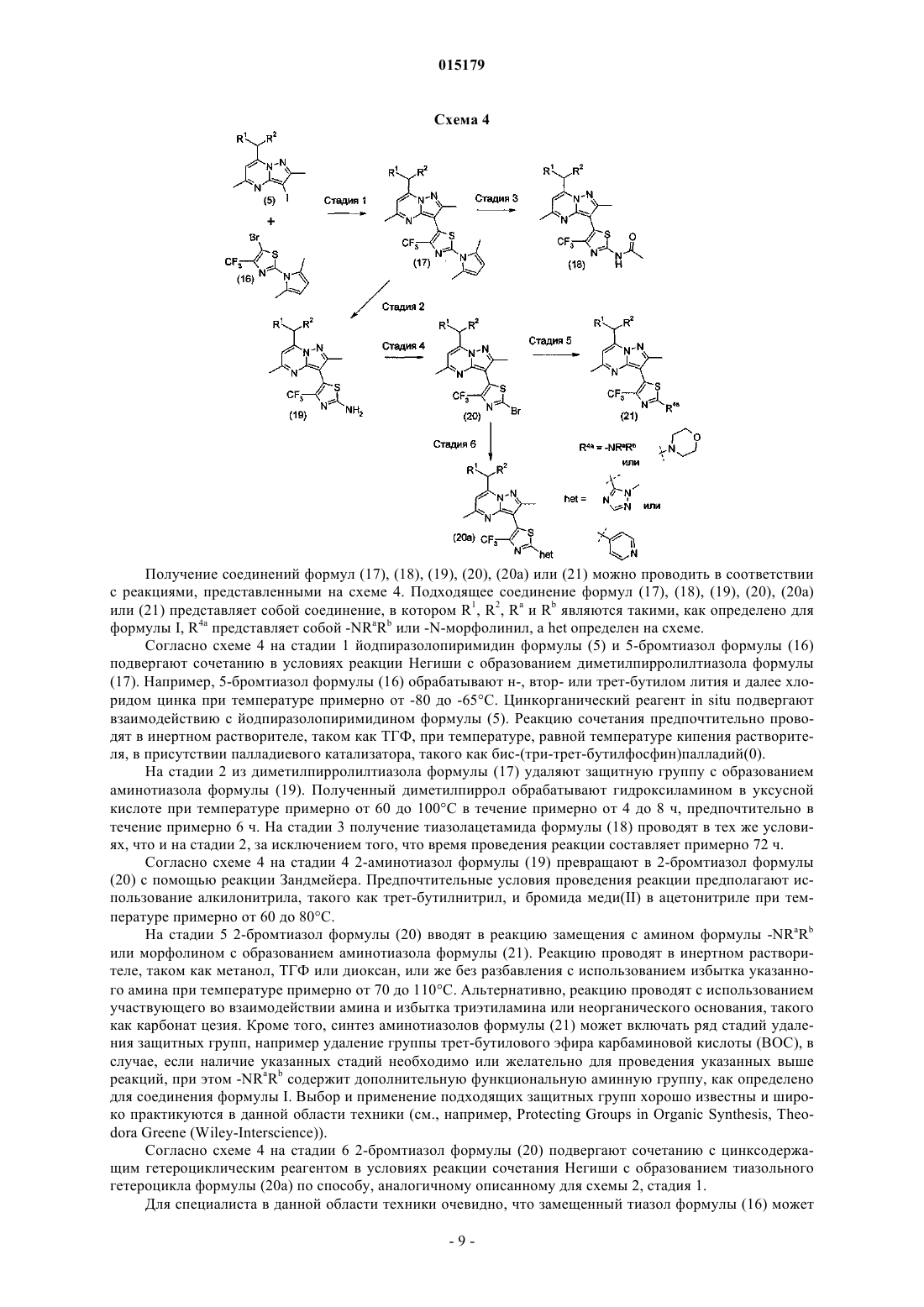

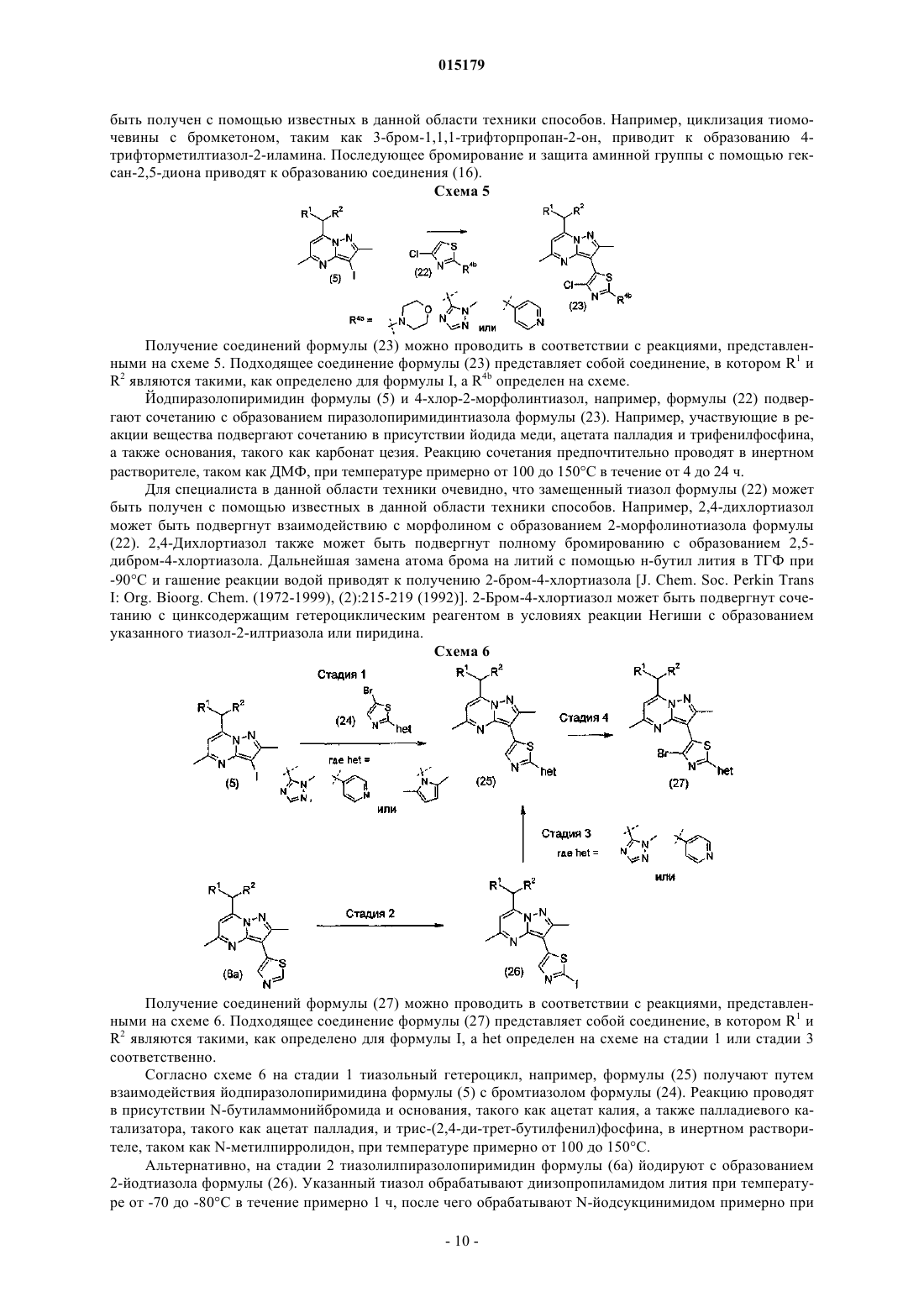

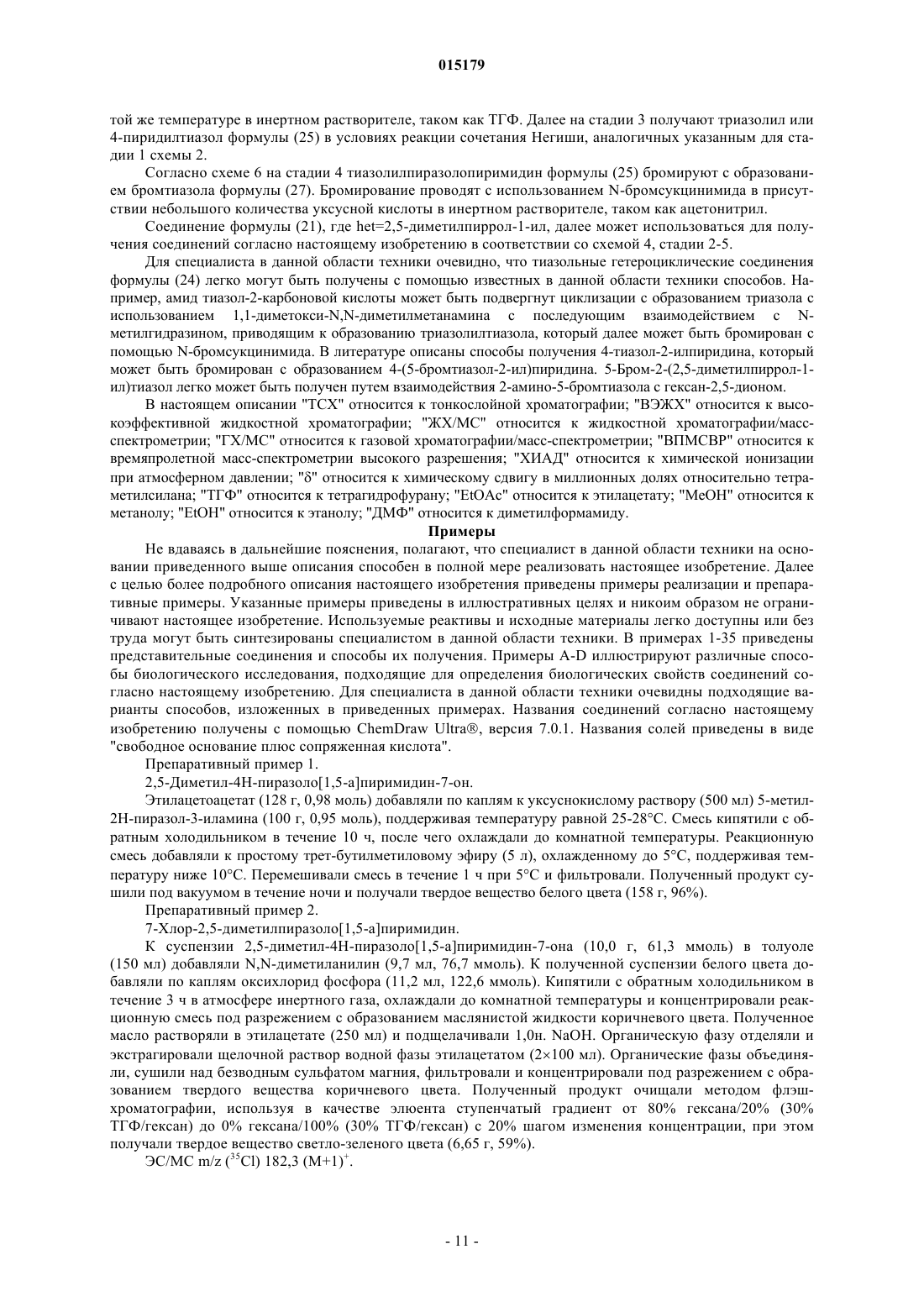

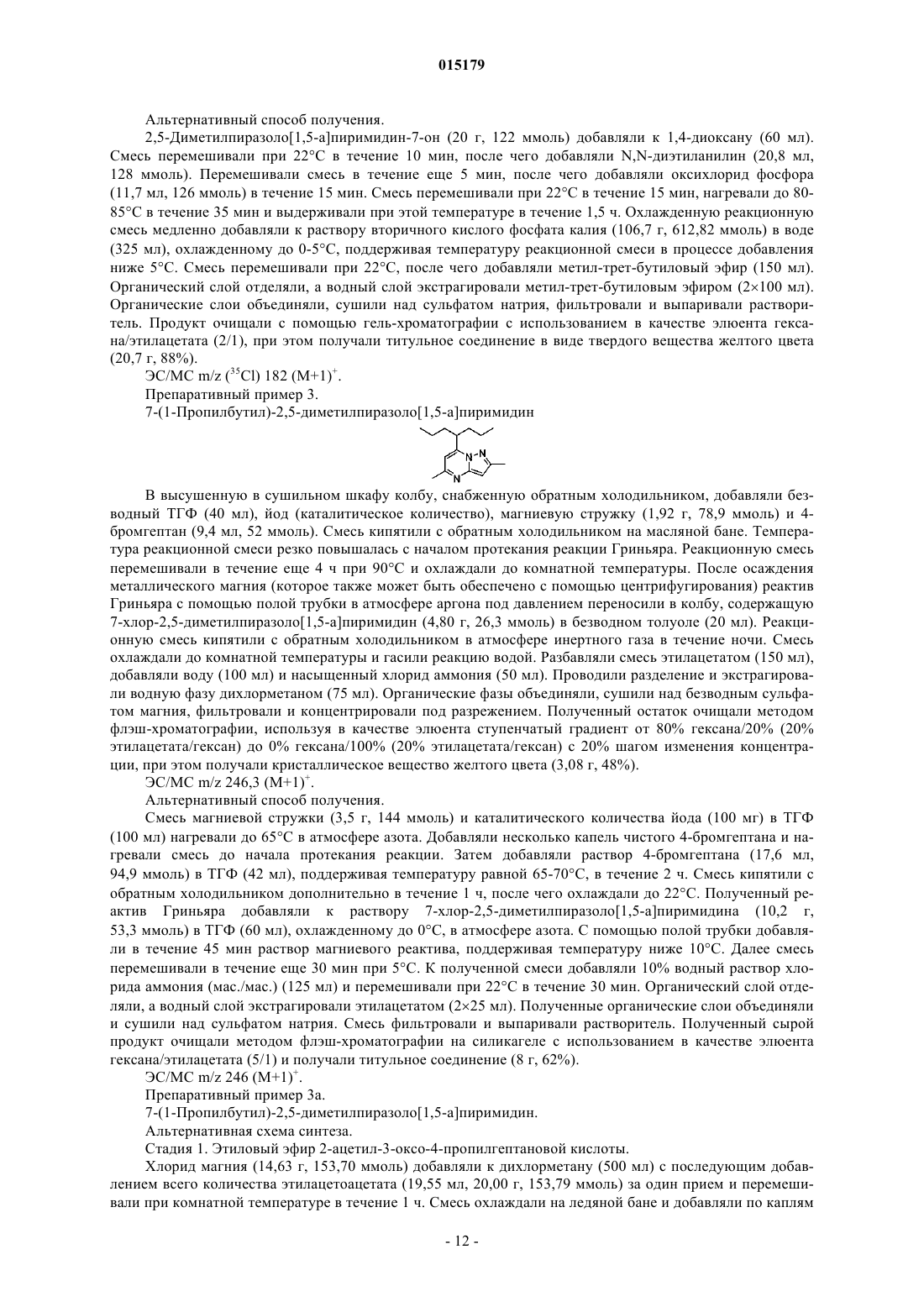

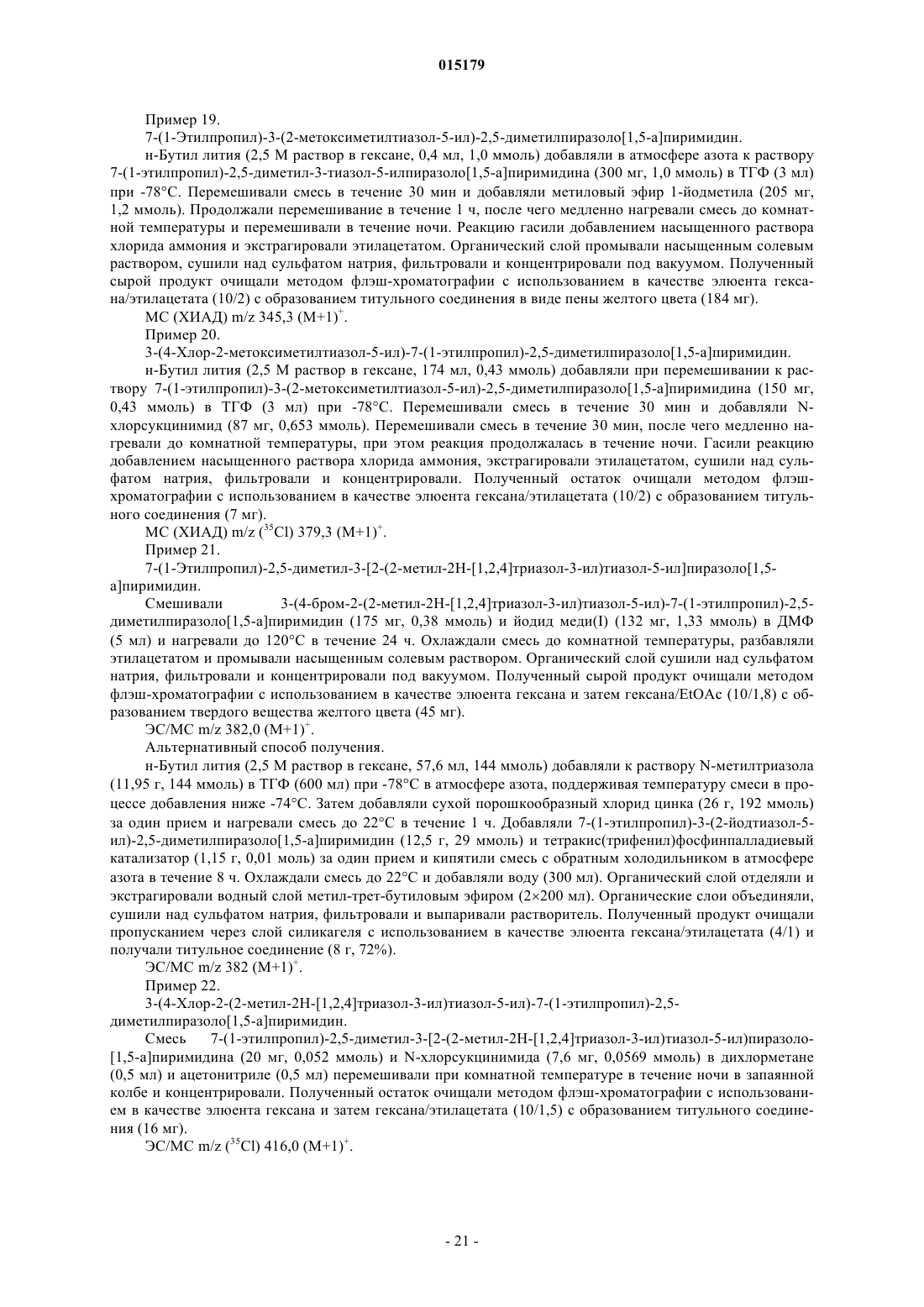

Текст