Арильные агонисты рецептора gpr120 и их применение

Номер патента: 22417

Опубликовано: 30.12.2015

Авторы: Новак Аарон, Фам Фуонгли, Чэнь Синь, Ма Цзинюань, Чжао Цзучунь, Чой Юнь-Цзюн, Ши Дун Фан, Раббат Кристофер Дж., Нашашиби Имад, Сун Цзяньгао

Формула / Реферат

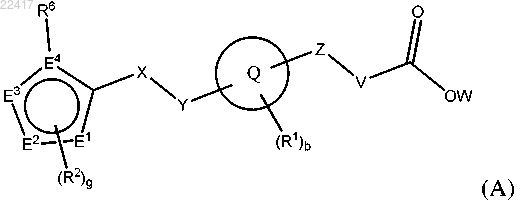

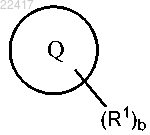

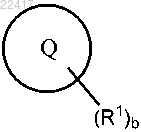

1. Соединение формулы (А)

или фармацевтически приемлемая соль указанного соединения, где

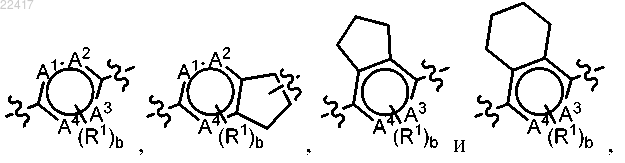

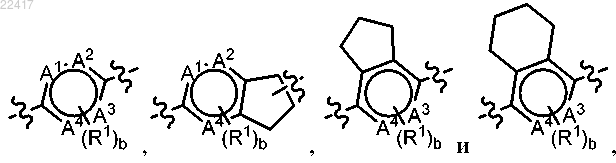

или фармацевтически приемлемая соль указанного соединения, где выбран из группы, состоящей из

выбран из группы, состоящей из

где А1, А2, А3 и А4 независимо выбраны из группы, состоящей из С, СН и N, при условии, что только 0, 1 или 2 из А1, А2, А3 и А4 представляют собой N;

два из Е1, Е2 и Е3 независимо представляют собой С, СН или N, а один из Е1, Е2 и Е3 выбран из группы, состоящей из С, СН, N и S;

Е4 выбран из группы, состоящей из С и N;

X выбран из группы, состоящей из -СН2-и -С(О)СН2-;

Y выбран из группы, состоящей из -СН2-, -NH- и -О-;

Z выбран из группы, состоящей из -(CR4R5)n-, -S- и -С(О)-;

V выбран из группы, состоящей из связи, -(CR4R5)n-, -CR4=CR5- и -O-CR4R5-;

W выбран из группы, состоящей из Н и C1-6алкила;

каждый R1 независимо выбран из группы, состоящей из галогена, C1-6алкила, галогенС1-6алкила, C3-7циклоалкила, C2-6алкенила, C2-6алкинила, CN, -ORa, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -NRaC(O)Rb, -SRa, -S(O)Ra и-S(O)2Ra;

каждый R2 независимо выбран из группы, состоящей из галогена, C1-6алкила, галогенС1-6алкила, C3-7циклоалкила, C2-6алкенила, C2-6алкинила, C6-14арилокси, CN, -ORa, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb,-NRaC(O)Rb, -SRa, -S(O)Ra и -S(O)2Ra;

каждый из Ra и Rb независимо выбран из группы, состоящей из Н, C1-6алкила, C3-7циклоалкила, C2-6алкенила и C2-6алкинила;

каждый R4 независимо выбран из группы, состоящей из Н, галогена, C1-6алкила, C1-6алкокси;

каждый R5 независимо выбран из группы, состоящей из Н, галогена, C1-6алкила и C1-6алкокси;

R6 выбран из группы, состоящей из C6-14арила, пиридила, фуранила, тиенила, тиазолила, изотиазолила, тетразолила, триазолила, имидазолила, изоксазолила, пирролила, пиразолила, пиридазинила или пиримидинила, причем указанный C6-14арил, пиридил, фуранил, тиенил, тиазолил, изотиазолил, тетразолил, триазолил, имидазолил, изоксазолил, пирролил, пиразолил, пиридазинил или пиримидинил необязательно замещен 1-3 заместителями, независимо выбранными из группы, состоящей из галогена, C1-6алкила, галогенС1-6алкила, С3-7циклоалкила, циано, -ORa, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -SRa, -S(O)Ra и -S(O)2Ra;

R4 и R5 необязательно объединены в цикл с образованием C3-7насыщенного кольца или спиро C3-7циклоалкильной группы;

индекс b равен 0, 1, 2, 3 или 4;

индекс g равен 0, 1 или 2; и

индекс n независимо равен 1 или 2;

при условии, что указанное соединение не представляет собой этиловый эфир (+/-)3-{4-[2-(2,6-дихлорфенил)-4-изопропил-2Н-пиразол-3-илметокси]-2-метилфенил}масляной кислоты.

2. Соединение по п.1, отличающееся тем, что X представляет собой -СН2-; Y представляет собой -О-; Z представляет собой -(CR4R5)n и V представляет собой связь.

3. Соединение по п.1 формулы (В)

или фармацевтически приемлемая соль указанного соединения, где

кольцо, содержащее J1, J2, J3, J4 и J5, представляет собой фенил, пиридил или пиримидинил;

каждый R3 независимо выбран из группы, состоящей из галогена, C1-6алкила, галогенС1-6алкила, С3-7циклоалкила, циано, -ORa, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -SRa, -S(O)Ra и -S(O)2Ra;

индекс с равен 0, 1, 2 или 3; и

Е1, Е2, Е3, Е4, R1, R2, Z, V, Ra, Rb, индекс b и индекс g являются такими, как определено ранее в п.1.

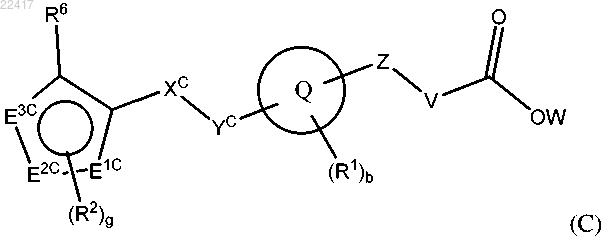

4. Соединение формулы (С)

или фармацевтически приемлемая соль указанного соединения, где

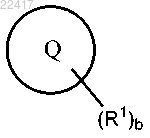

или фармацевтически приемлемая соль указанного соединения, где выбран из группы, состоящей из

выбран из группы, состоящей из

где А1, А2, А3 и А4 независимо выбраны из группы, состоящей из С, СН и N, при условии, что только 0, 1 или 2 из А1, А2, А3 и А4 представляют собой N;

два из E1C, E2C и E3C независимо представляют собой С, СН или N, и один из E1C, E2C и E3C выбран из группы, состоящей из С, СН, N и О;

XC выбран из группы, состоящей из -СН2- и -С(О)СН2-;

YC выбран из группы, состоящей из -СН2- и -О-;

Z выбран из группы, состоящей из -(CR4R5)n-, -S- и -С(О)-;

V выбран из группы, состоящей из связи, -(CR4R5)n-, -CR4=CR5- и -O-CR4R5-;

W выбран из группы, состоящей из Н и C1-6алкила;

каждый R1 независимо выбран из группы, состоящей из галогена, C1-6алкила, галогенС1-6алкила, C3-7циклоалкила, C2-6алкенила, C2-6алкинила, CN, -ORa, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -NRaC(O)Rb, -SRa, -S(O)Ra и-S(O)2Ra;

каждый R2 независимо выбран из группы, состоящей из галогена, C1-6алкила, галогенС1-6алкила, C3-7циклоалкила, C2-6алкенила, C2-6алкинила, C6-14арилокси, CN, -ORa, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb,-NRaC(O)Rb, -SRa, -S(O)Ra и -S(O)2Ra;

каждый из Ra и Rb независимо выбран из группы, состоящей из Н, C1-6алкила, C3-7циклоалкила, C2-6алкенила и C2-6алкинила;

каждый R4 независимо выбран из группы, состоящей из Н, галогена, C1-6алкила, C1-6алкокси;

каждый R5 независимо выбран из группы, состоящей из Н, галогена, C1-6алкила и C1-6алкокси;

R6 выбран из группы, состоящей из C6-14арила, пиридила, фуранила, тиенила, тиазолила, изотиазолила, тетразолила, триазолила, имидазолила, изоксазолила, пирролила, пиразолила, пиридазинила или пиримидинила, причем указанный C6-14арил, пиридил, фуранил, тиенил, тиазолил, изотиазолил, тетразолил, триазолил, имидазолил, изоксазолил, пирролил, пиразолил, пиридазинил или пиримидинил необязательно замещен 1-3 заместителями, независимо выбранными из группы, состоящей из галогена, C1-6алкила, галогенС1-6алкила, С3-7циклоалкила, циано, -ORa, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -SRa, -S(O)Ra и -S(O)2Ra;

R4 и R5 необязательно объединены в цикл с образованием C3-7насыщенного кольца или спиро C3-7циклоалкильной группы;

индекс b равен 0, 1, 2, 3 или 4;

индекс g равен 0, 1 или 2 и

индекс n независимо равен 1 или 2;

при условии, что указанное соединение не выбрано из метилового эфира 3-(4-((3-(2,6-дихлорфенил)-5-изопропилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты, 3-(4-((3-(2-хлор-6-метилфенил)-5-изопропилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты, 3-(4-((3-(2,6-дихлорфенил)-5-изопропилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты, этилового эфира 3-(4-((4-(3-хлорфенил)-2-(трифторметил)фуран-3-ил)метокси)-2-метилфенил)пропионовой кислоты, 3-(3-фтор-5-метил-4-((3-метил-5-фенилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты и этилового эфира (+/-)3-{4-[2-(2,6-дихлорфенил)-4-изопропил-2Н-пиразол-3-илметокси]-2-метилфенил}масляной кислоты.

5. Соединение по п.4, отличающееся тем, что XC представляет собой -СН2-; YC представляет собой -О-; Z представляет собой -(CR4R5)n и V представляет собой связь.

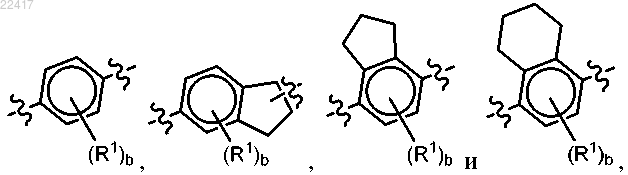

6. Соединение по п.2 или 5, отличающееся тем, что выбран из группы, состоящей из

выбран из группы, состоящей из

где R1 и индекс b являются такими, как определено ранее в п.1 или 4.

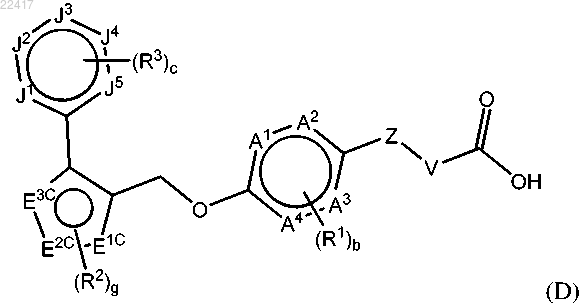

7. Соединение по п.4 формулы (D)

или фармацевтически приемлемая соль указанного соединения, где

А1, А2, А3 и А4 независимо выбраны из группы, состоящей из С, СН и N, при условии, что только 0, 1 или 2 из А1, А2, А3 и А4 представляют собой N;

кольцо, содержащее J1, J2, J3, J4 и J5, представляет собой фенил, пиридил или пиримидинил;

каждый R3 независимо выбран из группы, состоящей из галогена, C1-6алкила, галогенС1-6алкила, C3-7циклоалкила, циано, -ORa, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -SRa, -S(O)Ra и -S(O)2Ra;

индекс с равен 0, 1, 2 или 3; и

E1C, E2C, E3C, R1, R2, Z, V, Ra, Rb, индекс b и индекс g являются такими, как определено в п.4.

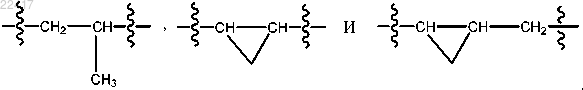

8. Соединение по любому из пп.1, 4 или 7, отличающееся тем, что Z и V, взятые вместе, выбраны из группы, состоящей из

9. Соединение по п.8, отличающееся тем, что когда указанное соединение представляет собой соединение формулы (В), Е1 и Е2 оба представляют собой С или СН, а Е3 и Е4 оба представляют собой N; когда указанное соединение представляет собой соединение формулы (D), Е1С представляет собой С и один из E2C и E3C представляет собой N, а другой из E2C и E3C представляет собой О или N.

10. Соединение по п.9, отличающееся тем, что А1, А2, А3 и А4 все представляют собой С или СН, и J1, J2, J3, J4 и J5 все представляют собой С или СН.

11. Соединение по п.10, отличающееся тем, что индекс g равен 0 или 1; индекс с равен 0 или 1; а индекс b равен 0, 1 или 2.

12. Соединение по п.11, отличающееся тем, что R1 представляет собой галоген, C1-3алкил или CF3; g равен 0 или g равен 1 и R2 представляет собой СН3; a R3 представляет собой C1-4алкил или галоген.

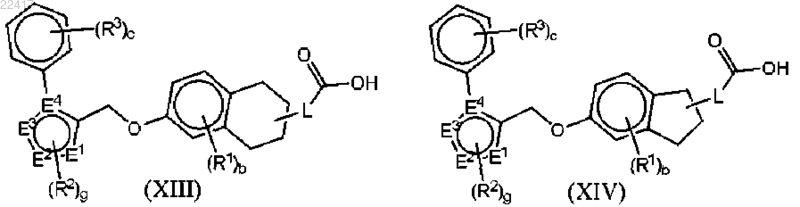

13. Соединение формулы (XIII) или (XIV)

или фармацевтически приемлемая соль указанного соединения, где

Е1, Е2 и Е3 независимо выбраны из группы, состоящей из С, СН, N, О и S; при условии, что когда один из Е1, Е2 или Е3 представляет собой О или S, остальные из Е1, Е2 или Е3 независимо представляют собой С, СН или N;

Е4 представляет собой С или N;

L представляет собой -(CR4R5)n-;

индекс с равен 0, 1 или 2;

индекс b равен 0, 1, 2 или 3;

индекс g равен 0, 1, 2 или 3;

индекс n равен 0, 1, 2, 3 или 4;

каждый R1 независимо выбран из группы, состоящей из галогена, C1-6алкила, галогенС1-6алкила и -ORa;

каждый R2 независимо выбран из группы, состоящей из галогена, C1-6алкила и галогенС1-6алкила;

каждый R3 независимо выбран из группы, состоящей из галогена, C1-6алкила, галогенС1-6алкила, C3-7циклоалкила, циано, -ORa и -C(O)NRaRb;

каждый R4 независимо выбран из группы, состоящей из Н и C1-6алкила;

каждый R5 независимо выбран из группы, состоящей из Н и C1-6алкила и

каждый из Ra и Rb независимо выбран из группы, состоящей из Н и C1-6алкила.

14. Соединение по п.13, отличающееся тем, что Е1 и Е2 представляют собой С или СН.

15. Соединение по п.13, отличающееся тем, что Е3 и Е4 представляют собой N.

16. Соединение по п.13, отличающееся тем, что L представляет собой -(CR4R5)2-.

17. Соединение по п.13, отличающееся тем, что L представляет собой -(CR4R5)2-, R1 представляет собой галоген, R2 представляет собой C1-6алкил, a R3 представляет собой галоген, C1-6алкил или галогенС1-6алкил.

18. Соединение по любому из пп.1, 4 или 13, выбранное из

3-(3,5-дифтор-4-((3-изопропил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (55);

этилового эфира 3-(3,5-дифтор-4-((4-фенил-1,2,3-тиадиазол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (57);

3-(3,5-дифтор-4-((1-фенил-1H-имидазол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (59);

2-(2-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)циклопропил)уксусной кислоты (62);

3-(3,5-дифтор-4-((1-фенил-1H-1,2,3-триазол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (65);

2-(2-(3,5-дифтор-4-((5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)циклопропил)уксусной кислоты (67);

3-(3,5-дифтор-4-((5-фенилоксазол-4-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (71);

3-(3,5-дифтор-4-((5-метил-2-фенилфуран-3-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (73);

3-(3,5-дифтор-4-((1-метил-5-фенил-1H-пиразол-4-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (74);

3-(3,5-дифтор-4-((5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (75);

3-(3,5-дифтор-4-((3-метил-5-фенилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (76);

2-(3,5-дифтор-4-((5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)циклопропанкарбоновой кислоты (77);

2-(3,5-дифтор-4-((3-(4-фторфенил)-5-метилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)циклопропанкарбоновой кислоты (78);

3-(3,5-дифтор-4-((3-(4-фторфенил)-5-метилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (79);

3-(4-((3',5-диметил-3,5'-биизоксазол-4'-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)пропионовой кислоты (80);

3-(4-((3-(1H-пиррол-1-ил)тиофен-2-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)пропионовой кислоты (81);

3-(3,5-дифтор-4-((3-(4-метоксифенил)-5-метилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (82);

3-(4-((3-(2,6-дихлорфенил)-5-метилизоксазол-4-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)пропионовой кислоты (83);

3-(4-((3-(4-хлорфенил)-5-метилизоксазол-4-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)пропионовой кислоты (85);

3-(3,5-дифтор-4-(2-(5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил)-2-оксоэтокси)фенил)пропионовой кислоты (87);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)бутановой кислоты (88);

3-(3,5-дифтор-4-((5-фенилтиазол-4-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (89);

2-(4-((4-фенил-1,2,3-тиадиазол-5-ил)метокси)фенилтио)уксусной кислоты (90);

3-(3,5-дифтор-4-((2-метил-4-фенилтиазол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (91);

3-(3,5-дифтор-4-((4-(4-фторфенил)-1,2,3-тиадиазол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (92);

3-(4-((4-(3-хлорфенил)-1,2,3-тиадиазол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)пропионовой кислоты (93);

2-(3,5-дифтор-4-((2-метил-4-фенилтиазол-5-ил)метокси)фенил)циклопропанкарбоновой кислоты (94);

2-(3,5-дифтор-4-((5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил)метокси)бензилокси)уксусной кислоты (95);

2-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторбензилокси)уксусной кислоты (96);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (97);

3-(3,5-дифтор-4-((5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (98);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2,2-диметилпропионовой кислоты (99);

2-(6-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-1,2,3,4-тетрагидронафталин-2-ил)уксусной кислоты (100);

2-(6-((5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил)метокси)-1,2,3,4-тетрагидронафталин-2-ил)уксусной кислоты (101);

3-(3,5-дифтор-4-((2-метил-4-фенилтиазол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (103);

(R)-3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (104);

(S)-3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (105);

4-(4-((3-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)бутановой кислоты (106);

3-(3,5-дифтор-4-((3-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (107);

3-(3,5-дифтор-4-((1-(4-фторфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (108);

3-(3,5-дифтор-4-((1-фенил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (109);

3-(3,5-дифтор-4-((1-(4-метоксифенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (110);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)пропионовой кислоты (111);

3-(3,5-дифтор-4-((1-(4-фторфенил)-4-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (112);

3-(4-((4-(4-хлорфенил)-1,2,3-тиадиазол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2,2-дифторпропионовой кислоты (113);

3-(4-((1-(3,4-дифторфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)пропионовой кислоты (114);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-фторпропионовой кислоты (115);

2-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторбензил)циклопропанкарбоновой кислоты (116);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)пропионовой кислоты (117);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2,2-дифторпропионовой кислоты (118);

2-(5-((5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил)метокси)-2,3-дигидро-1H-инден-1-ил)уксусной кислоты (119);

2-(5-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2,3-дигидро-1H-инден-1-ил)уксусной кислоты (120);

2-(5-((5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил)метокси)-2,3-дигидро-1H-инден-1-ил)пропионовой кислоты (121);

2-(5-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2,3-дигидро-1H-инден-1-ил)пропионовой кислоты (122);

3-(4-((4-(4-хлорфенил)-1,2,3-тиадиазол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)пропионовой кислоты (123);

2-(3,5-дифтор-4-((4-фенил-1,2,3-тиадиазол-5-ил)метокси)фенил)циклопропанкарбоновой кислоты (124);

2-(3,5-дифтор-4-((3-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)циклопропанкарбоновой кислоты (125);

3-(3,5-дифтор-4-((1-фенил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)пропионовой кислоты (126);

4-(4-((4-(4-хлорфенил)-1,2,3-тиадиазол-5-ил)метокси)фенил)-4-оксобутановой кислоты (128);

(E)-4-(4-((4-(4-хлорфенил)-1,2,3-тиадиазол-5-ил)метокси)фенил)-3-метилбут-2-еновой кислоты (130);

(E)-5-(4-((4-(4-хлорфенил)-1,2,3-тиадиазол-5-ил)метокси)фенил)-3-метилпент-2-еновой кислоты (131);

5-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-3-метилпентановой кислоты (132);

4-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-3-метилбутановой кислоты (133);

3-(4-((4-(3,4-дифторфенил)-1,2,3-тиадиазол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)пропионовой кислоты (134);

3-(4-((1-(3,4-дихлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)пропионовой кислоты (135);

3-(3,5-дифтор-4-((1-(4-изопропилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (137);

3-(3,5-дифтор-4-((3-метил-1-(4-(трифторметил)фенил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (138);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3-(трифторметил)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (139);

3-(4-((1-(4-карбамоилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (140);

3-(4-((1-(4-цианофенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (141);

3-(4-((1-(2,3-дигидро-1H-инден-5-ил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (142);

3-(4-((1-(4-бутилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (143);

3-(4-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (144);

3-(3,5-дифтор-4-((3-метил-1-паратолил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (145);

3-(3,5-дифтор-4-((1-(3-изопропилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (146);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (147);

3-(4-((1-(3,4-диметилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (148);

3-(4-((1-(3-хлор-4-метилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (149);

3-(4-((1-(3-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (150);

3-(4-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3-фторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (151);

3-(3,5-дифтор-4-((1-фенил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (152);

3-(4-((1-(3,5-диметилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (153);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (154);

3-(4-((1-(4-хлор-3-метилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (155);

3-(4-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3-метилфенил)-2-метилпропионовой кислоты (156);

3-(4-((1-(4-этилфенил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (157);

3-(4-((1-(4-бромфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (158);

(R)-3-(4-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (159);

(S)-3-(4-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (160);

3-(4-((1-(4-этилфенил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (161);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-этил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (162);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-этоксипропионовой кислоты (163);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2-метоксифенил)-2-метилпропионовой кислоты (164);

3-(4-((1-(4-циклогексилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (165);

3-(3,5-дифтор-4-((3-метил-1-(4-пропилфенил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (166);

2-(5-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-6-фтор-2,3-дигидро-1H-инден-1-ил)уксусной кислоты (167);

2-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)циклопент-1-енкарбоновой кислоты (168);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3-фторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (169);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3-метилфенил)-2-метилпропионовой кислоты (170);

3-(4-((1-(5-хлорпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (171);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)бензилиден)циклобутанкарбоновой кислоты (172);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3-метоксифенил)-2-метилпропионовой кислоты (173);

3-(3,5-дихлор-4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (174);

3-(3,5-дифтор-4-((5-метил-2-фенилфуран-3-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (177);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)-2-метилпропионовой кислоты (178);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2-этилфенил)пропионовой кислоты (179);

2-(5-((1-(4-хлорфенил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2,3-дигидро-1H-инден-1-ил)уксусной кислоты (180);

2-(5-((1-(2,3-дигидро-1H-инден-5-ил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2,3-дигидро-1H-инден-1-ил)уксусной кислоты (181);

2-(5-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2,3-дигидро-1H-инден-1-ил)уксусной кислоты (182);

3-(3,5-дифтор-4-((3-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (183);

2-(6-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-1,2,3,4-тетрагидронафталин-1-ил)уксусной кислоты (184);

3-(3,5-дифтор-4-((3-метил-1-(пиридин-2-ил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилпропионовой кислоты (185);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-3-метилбутановой кислоты (186);

3-(4-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-3-метилбутановой кислоты (187);

4-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)бутановой кислоты (188);

4-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)бутановой кислоты (189);

4-(4-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)бутановой кислоты (190);

4-(4-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3,5-дифторфенил)бутановой кислоты (191);

4-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилбутановой кислоты (192);

4-(4-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)фенил)-2-метилбутановой кислоты (193);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3-метоксифенил)пропионовой кислоты (194);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3-фтор-2-метилфенил)пропионовой кислоты (195);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2-этил-3-фторфенил)пропионовой кислоты (196);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2,3-диметилфенил)пропионовой кислоты (197);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)-3-фтор-2-метилфенил)пропионовой кислоты (198);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2,3-диметилфенил)пропионовой кислоты (199);

3-(4-((3-(4-хлорфенил)-5-метилизоксазол-4-ил)метокси)-2,3-диметилфенил)пропионовой кислоты (200);

3-(4-((1-(4-этилфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2,3-диметилфенил)пропионовой кислоты (201);

3-(4-((1-(4-этилфенил)-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2,3-диметилфенил)пропионовой кислоты (202);

3-(4-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-5,6,7,8-тетрагидронафталин-1-ил)пропионовой кислоты (203) и

3-(7-((1-(4-хлорфенил)-3-метил-1H-пиразол-5-ил)метокси)-2,3-дигидро-1H-инден-4-ил)пропионовой кислоты (207);

или фармацевтически приемлемая соль указанного соединения.

19. Фармацевтическая композиция, содержащая соединение по любому из пп.1-18 и фармацевтически приемлемый носитель.

20. Применение соединения по любому из пп.1-18 для получения лекарственного средства для модулирования активности GPR120 в клетке.

21. Применение по п.20, отличающееся тем, что указанное лекарственное средство предназначено для лечения диабета типа II у млекопитающего.

22. Применение по п.20, отличающееся тем, что указанное лекарственное средство предназначено для лечения диабета типа I у млекопитающего.

23. Применение по п.20, отличающееся тем, что указанное лекарственное средство предназначено для лечения метаболического синдрома у млекопитающего.

24. Применение по п.20, отличающееся тем, что указанное лекарственное средство предназначено для снижения уровня глюкозы в крови у млекопитающего.

25. Применение по п.20, отличающееся тем, что указанное лекарственное средство предназначено для стимулирования выработки инсулина у млекопитающего.

26. Применение по любому из пп.21-25, отличающееся тем, что указанное млекопитающее представляет собой человека.

27. Применение соединения по любому из пп.1-18 для лечения одного или более заболеваний, выбранных из диабета типа I, диабета типа II, метаболического синдрома, стимулирования выработки инсулина и/или снижения уровня глюкозы в крови.

Текст