Индолкарбоксамиды как ингибиторы рецептора ikk2

Номер патента: 19030

Опубликовано: 30.12.2013

Авторы: Фу Вэй, Цзинь Ци, Боэм Джеффри Чарльз, Кернс Джеффри К., Нейпп Кристофер Э., Линь Голян, Линь Сичэнь, Ли Хуэйцзе, Буш-Петерсен Якоб

Формула / Реферат

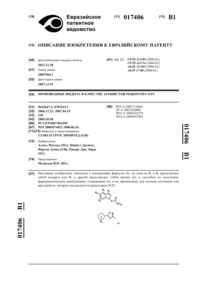

1. Соединение, которое представляет собой 5-{5-[(диметиламино)метил]-3-тиенил}-3-(1,1-диоксидотетрагидро-2Н-тиопиран-4-ил)-1Н-индол-7-карбоксамид, или его фармацевтически приемлемая соль.

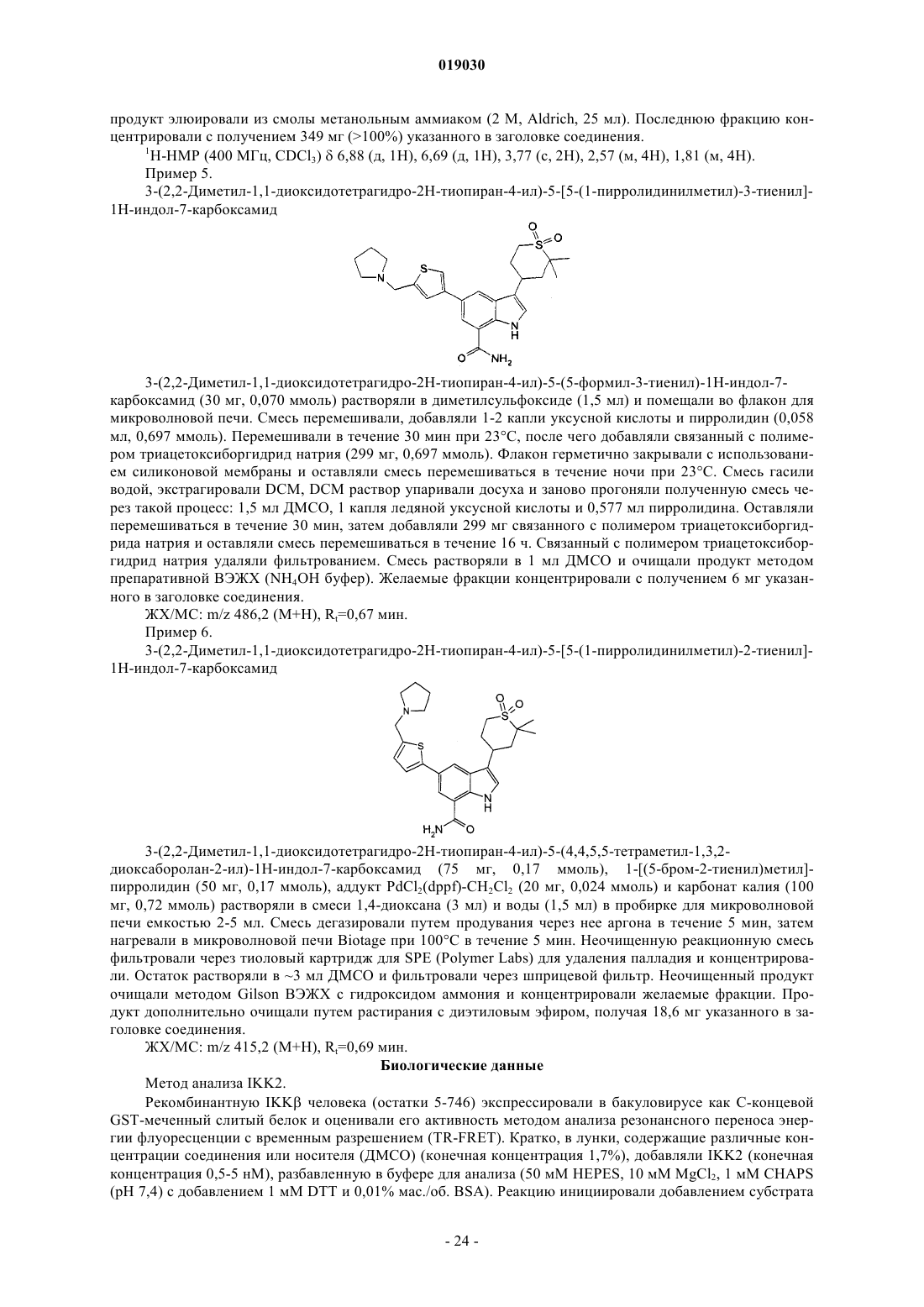

2. Соединение, которое представляет собой 3-(2,2-диметил-1,1-диоксидотетрагидро-2Н-тиопиран-4-ил)-5-[5-(1-пирролидинилметил)-3-тиенил]-1H-индол-7-карбоксамид, или его фармацевтически приемлемая соль.

3. Соединение, выбранное из

5-{5-[(диметиламино)метил]-3-тиенил}-3-(1,1-диоксидотетрагидро-2Н-тиопиран-4-ил)-1Н-индол-7-карбоксамида;

3-(1,1-диоксидотетрагидро-2Н-тиопиран-4-ил)-5-(5-{[метил(1-метилэтил)амино]метил}-3-тиенил)-1Н-индол-7-карбоксамида;

3-(1,1-диоксидотетрагидро-2Н-тиопиран-4-ил)-5-(5-{[этил(метил)амино]метил}-3-тиенил)-1Н-индол-7-карбоксамида;

5-{5-[(диэтиламино)метил]-3-тиенил}-3-(1,1-диоксидотетрагидро-2Н-тиопиран-4-ил)-1Н-индол-7-карбоксамида,

или его фармацевтически приемлемая соль.

4. Соединение, выбранное из

3-(2,2-диметил-1,1-диоксидотетрагидро-2Н-тиопиран-4-ил)-5-[5-(1-пирролидинилметил)-3-тиенил]-1Н-индол-7-карбоксамида;

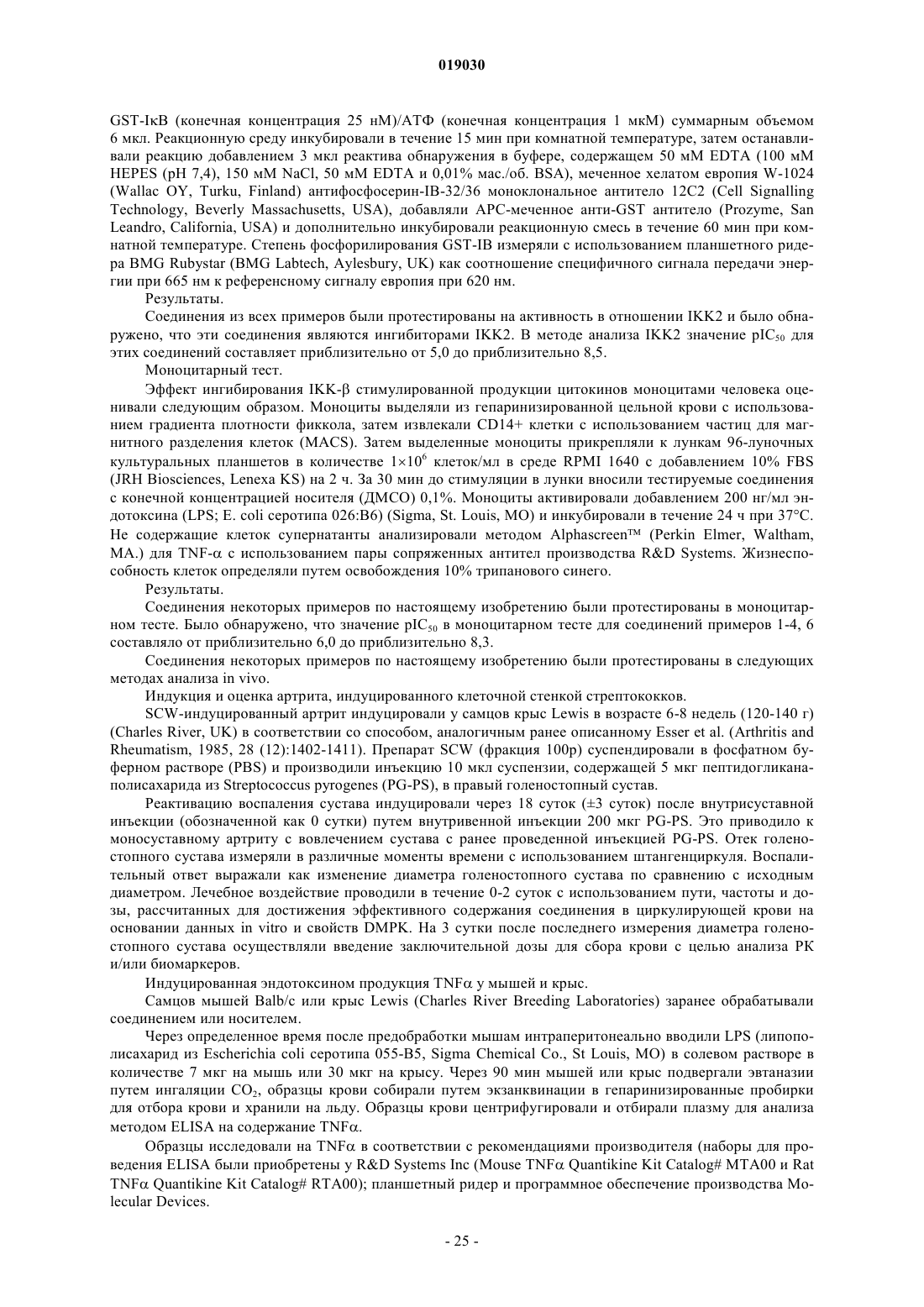

3-(2,2-диметил-1,1-диоксидотетрагидро-2Н-тиопиран-4-ил)-5-[5-(1-пирролидинилметил)-2-тиенил]-1Н-индол-7-карбоксамида,

или его фармацевтически приемлемая соль.

5. Фармацевтическая композиция, обладающая активностью ингибитора рецептора IKK2, содержащая соединение по любому из пп.1-4 или его фармацевтически приемлемую соль и один или несколько фармацевтически приемлемых эксципиентов.

6. Применение соединения по любому из пп.1-4, или его фармацевтически приемлемой соли, или сольвата для производства лекарственного средства для лечения пациентов с астмой.

Текст