Новые иммуноадъювантные соединения на основе флагеллина и их применение

Формула / Реферат

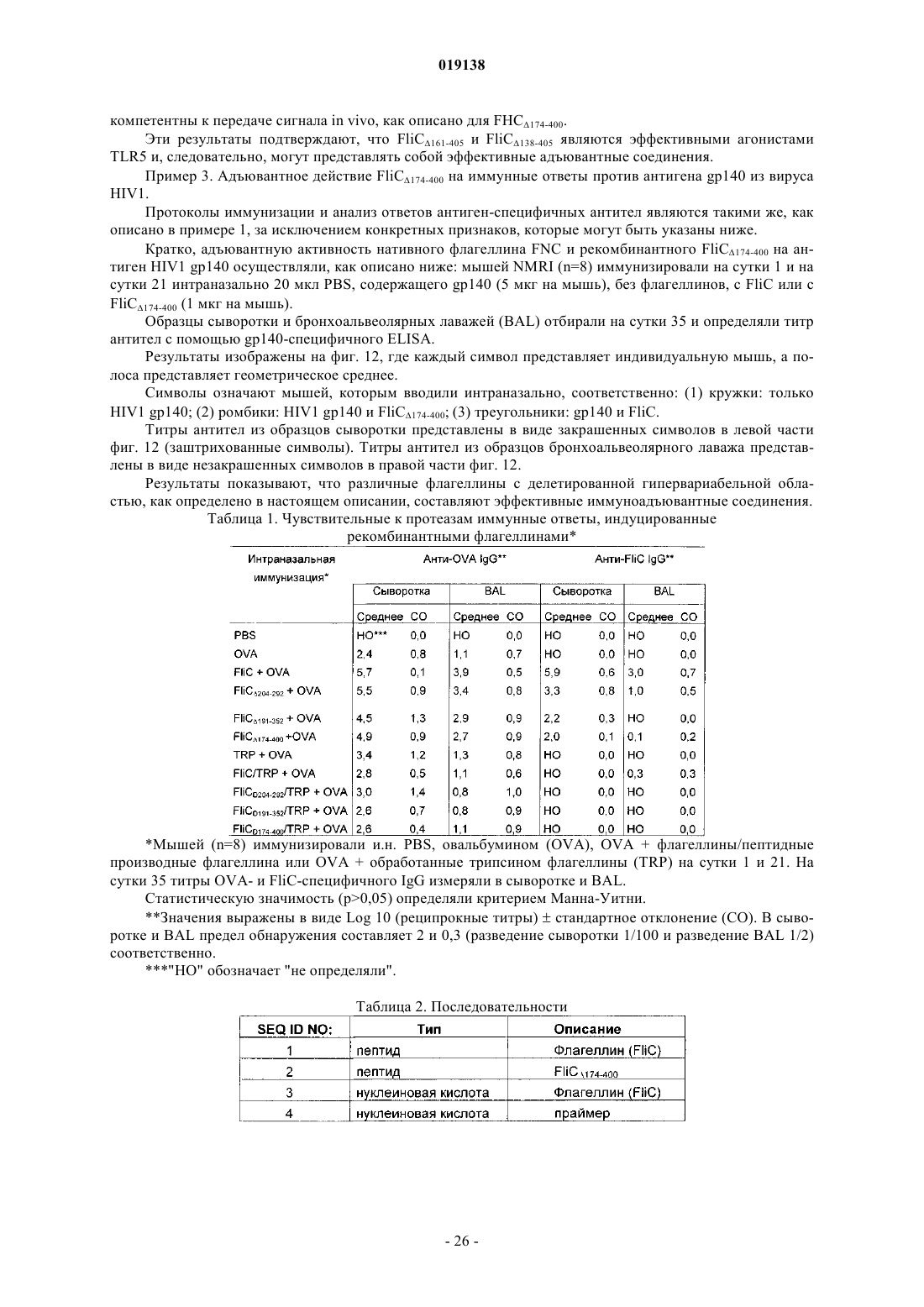

1. Иммуноадъювантное соединение, содержащее:

а) N-концевой пептид, обладающий по меньшей мере 90% аминокислотной идентичностью с аминокислотной последовательностью, начинающейся с аминокислотного остатка, локализованного в положении 1 SEQ ID NO:1, и оканчивающейся аминокислотным остатком, выбранным из группы, состоящей из любого из аминокислотных остатков, локализованных в положениях 99-173 SEQ ID NO:1; и

б) С-концевой пептид, обладающий по меньшей мере 90% аминокислотной идентичностью с аминокислотной последовательностью, начинающейся с аминокислотного остатка, выбранного из группы, состоящей из любого из аминокислотных остатков, локализованных в положениях 401-406 SEQ ID NO:1, и оканчивающейся аминокислотным остатком, локализованным в положении 494 SEQ ID NO:1; где

указанный N-концевой пептид непосредственно связан с указанным С-концевым пептидом или

указанный N-концевой пептид и указанный С-концевой пептид связаны друг с другом опосредованно через спейсерную цепь, где спейсерная цепь содержит от 1 до 20 аминокислот, связанных пептидными связями, где аминокислоты выбраны из 20 природных аминокислот.

2. Иммуноадъювантное соединение по п.1, где указанный N-концевой пептид выбран из группы, состоящей из аминокислотных последовательностей 1-99, 1-137, 1-160 и 1-173 SEQ ID NO:1.

3. Иммуноадъювантное соединение по любому из пп.1 или 2, где указанный С-концевой пептид выбран из группы, состоящей из аминокислотных последовательностей 401-494 и 406-494 SEQ ID NO:1.

4. Иммуноадъювантное соединение по любому из пп.1-3, где указанные N-концевой и С-концевой пептиды состоят из аминокислотных последовательностей 1-173 и 401-494 SEQ ID NO:1 соответственно.

5. Иммуноадъювантное соединение по любому из пп.1-3, где указанные N-концевой и С-концевой пептиды состоят из аминокислотных последовательностей 1-160 и 406-494 SEQ ID NO:1 соответственно.

6. Иммуноадъювантное соединение по любому из пп.1-3, где указанные N-концевой и С-концевой пептиды состоят из аминокислотных последовательностей 1-137 и 406-494 SEQ ID NO:1 соответственно.

7. Иммуноадъювантное соединение по любому из пп.1-6, где указанный N-концевой пептид и указанный С-концевой пептид связаны друг с другом опосредованно через промежуточную спейсерную цепь, состоящую из пептидной последовательности NH2-Gly-Ala-Ala-Gly-COOH.

8. Иммуноадъювантное соединение по любому из пп.1-7, где аминокислотный остаток аспарагина, локализованный в положении 488 SEQ ID NO:1, заменен серином.

9. Иммуноадъювантное соединение по любому из пп.1-7, где указанное соединение содержит дополнительный остаток метионина на N-конце.

10. Фармацевтическая композиция, содержащая иммуноадъювантное соединение по любому из пп.1-9 вместе с одним или более чем одним фармацевтически приемлемым эксципиентом.

11. Иммуногенная композиция, содержащая иммуноадъювантное соединение по любому из пп.1-9 вместе с одним или более чем одним антигеном.

12. Вакцинная композиция, содержащая иммуноадъювантное соединение по любому из пп.1-9 вместе с одним или более чем одним антигеном.

13. Иммуногенная композиция по п.11 или вакцинная композиция по п.12, где указанное иммуноадъювантное соединение нековалентно связано с одним или более чем одним указанным антигеном.

14. Применение иммуноадъювантного соединения по любому из пп.1-9 в качестве лекарственного средства.

15. Применение иммуноадъювантного соединения по любому из пп.1-9 для изготовления фармацевтической композиции.

16. Нуклеиновая кислота, кодирующая иммуноадъювантное соединение по любому из пп.1-9.

17. Рекомбинантный вектор, содержащий встроенную в него нуклеиновую кислоту по п.16.

18. Клетка-хозяин, трансфицированная или трансформированная нуклеиновой кислотой по п.16 или рекомбинантным вектором по п.17.

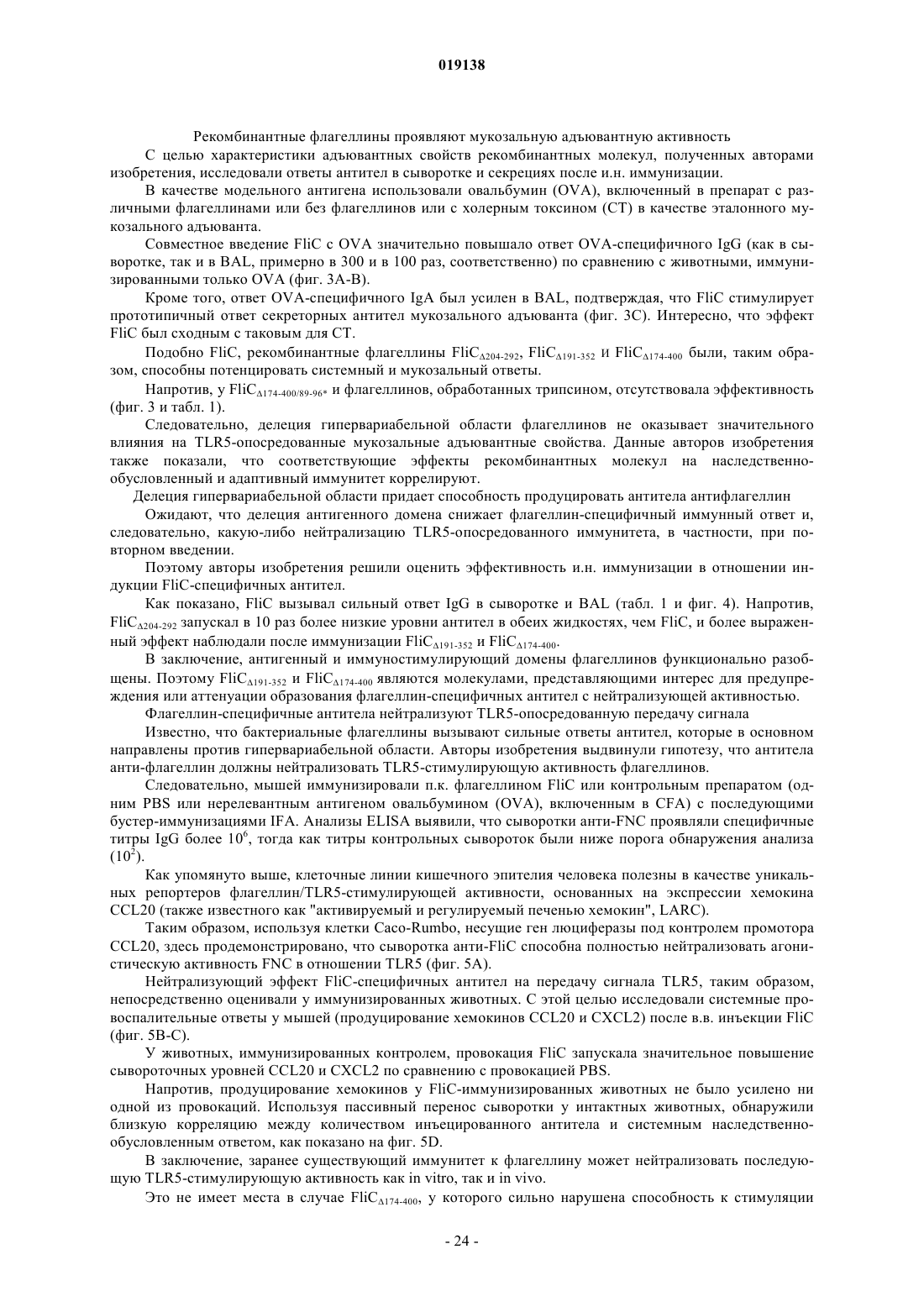

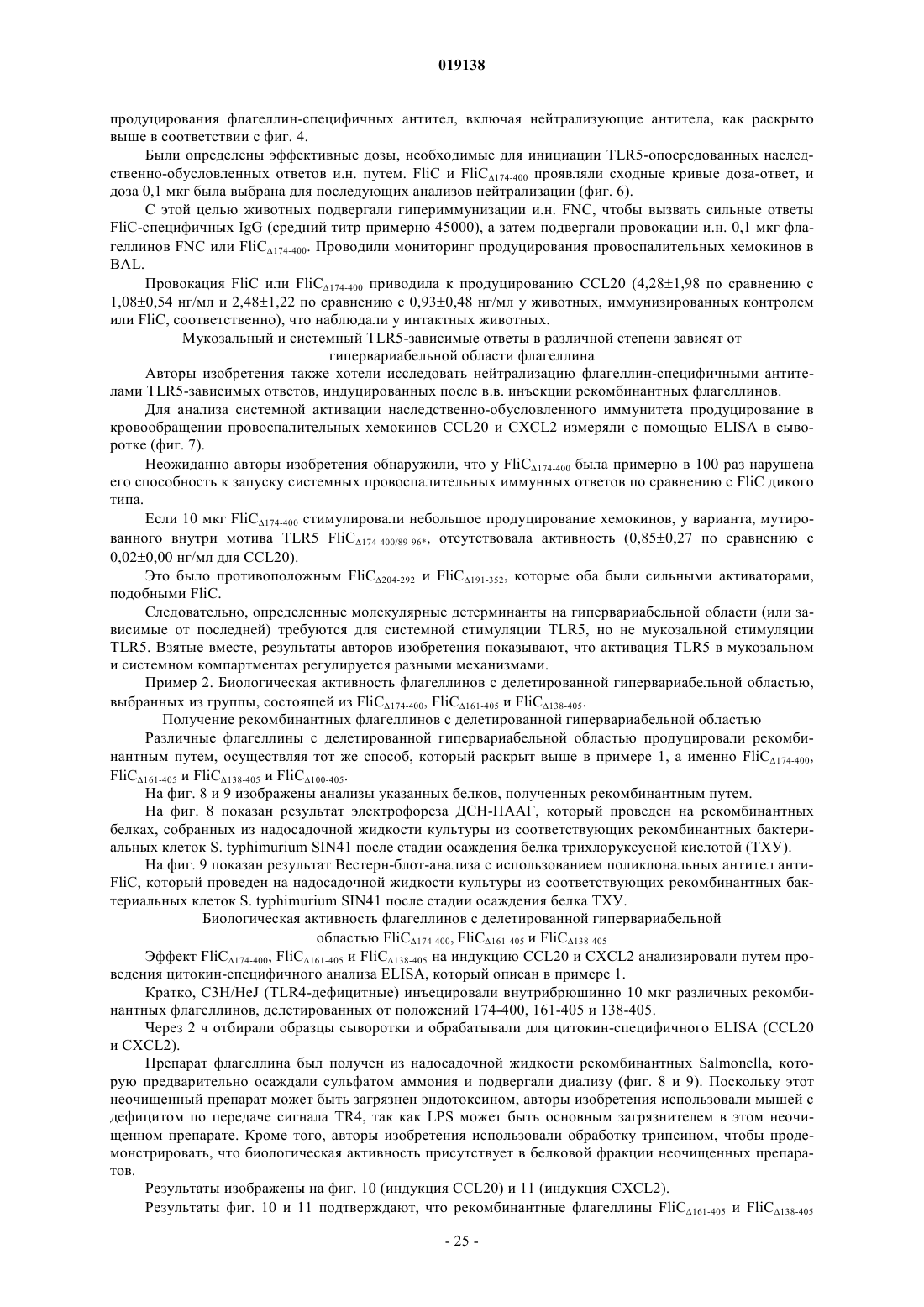

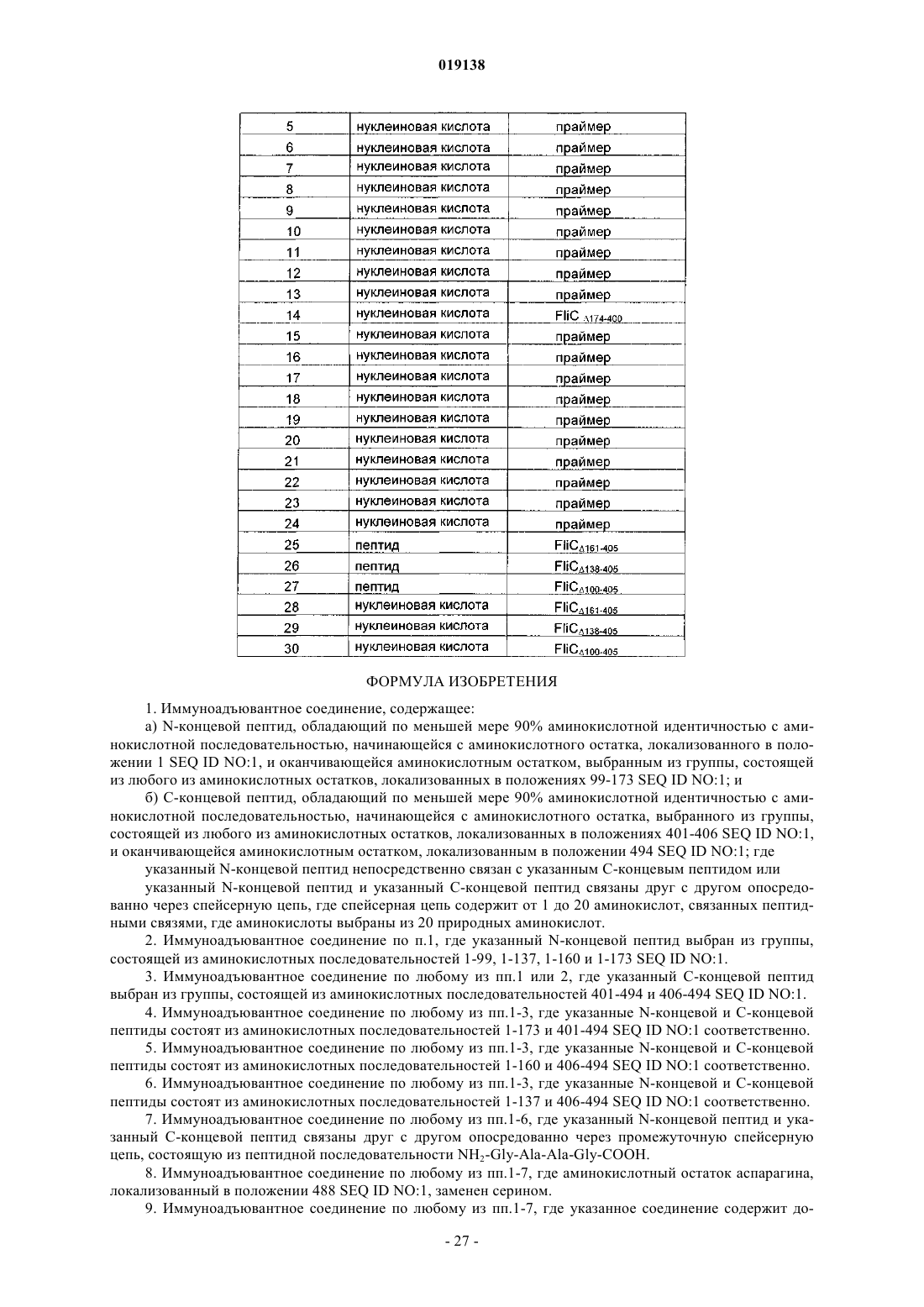

Текст