Способы образования дисульфидных связей и гликозилирования белков и реагенты, применяемые в этих способах

Номер патента: 11299

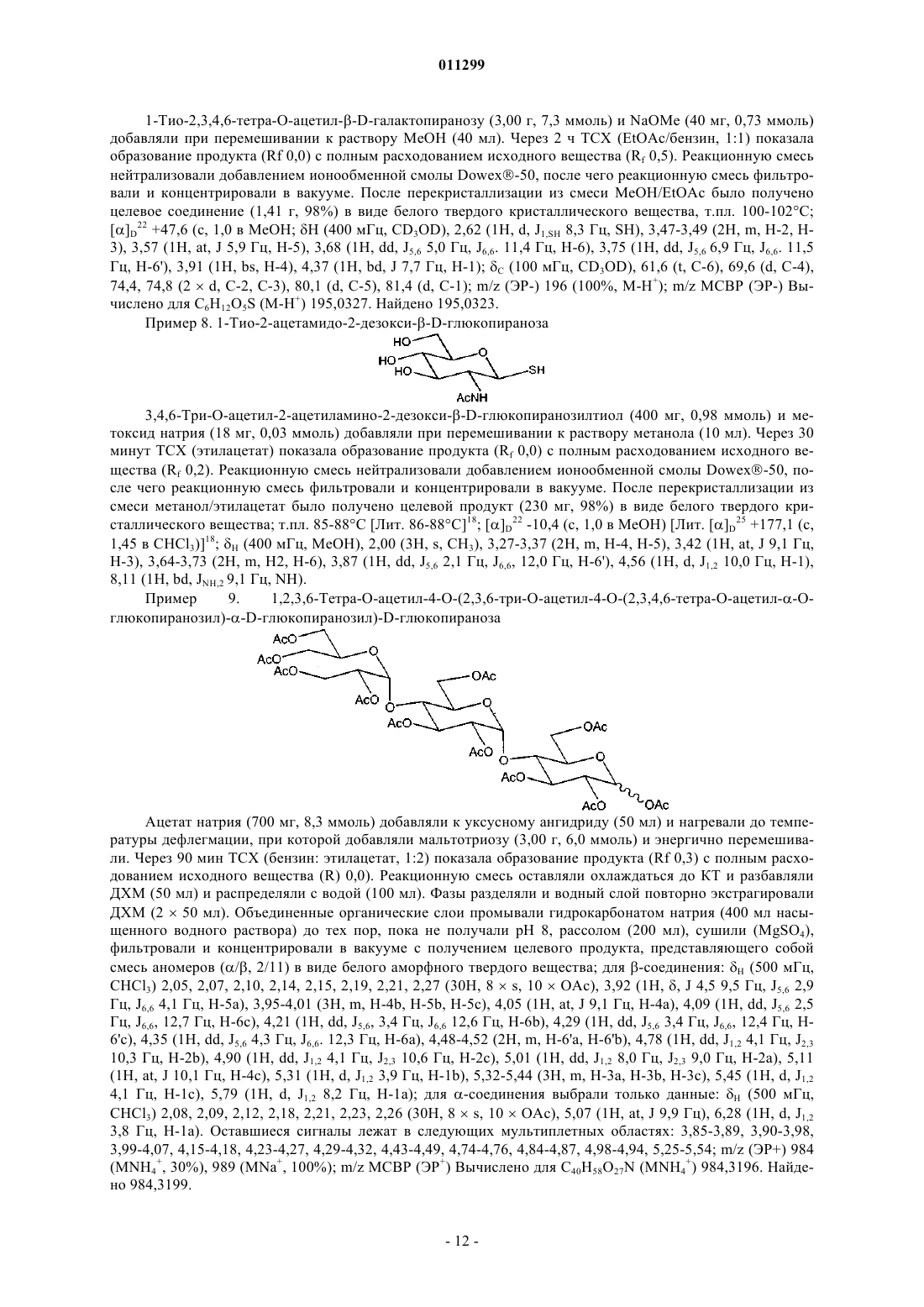

Опубликовано: 27.02.2009

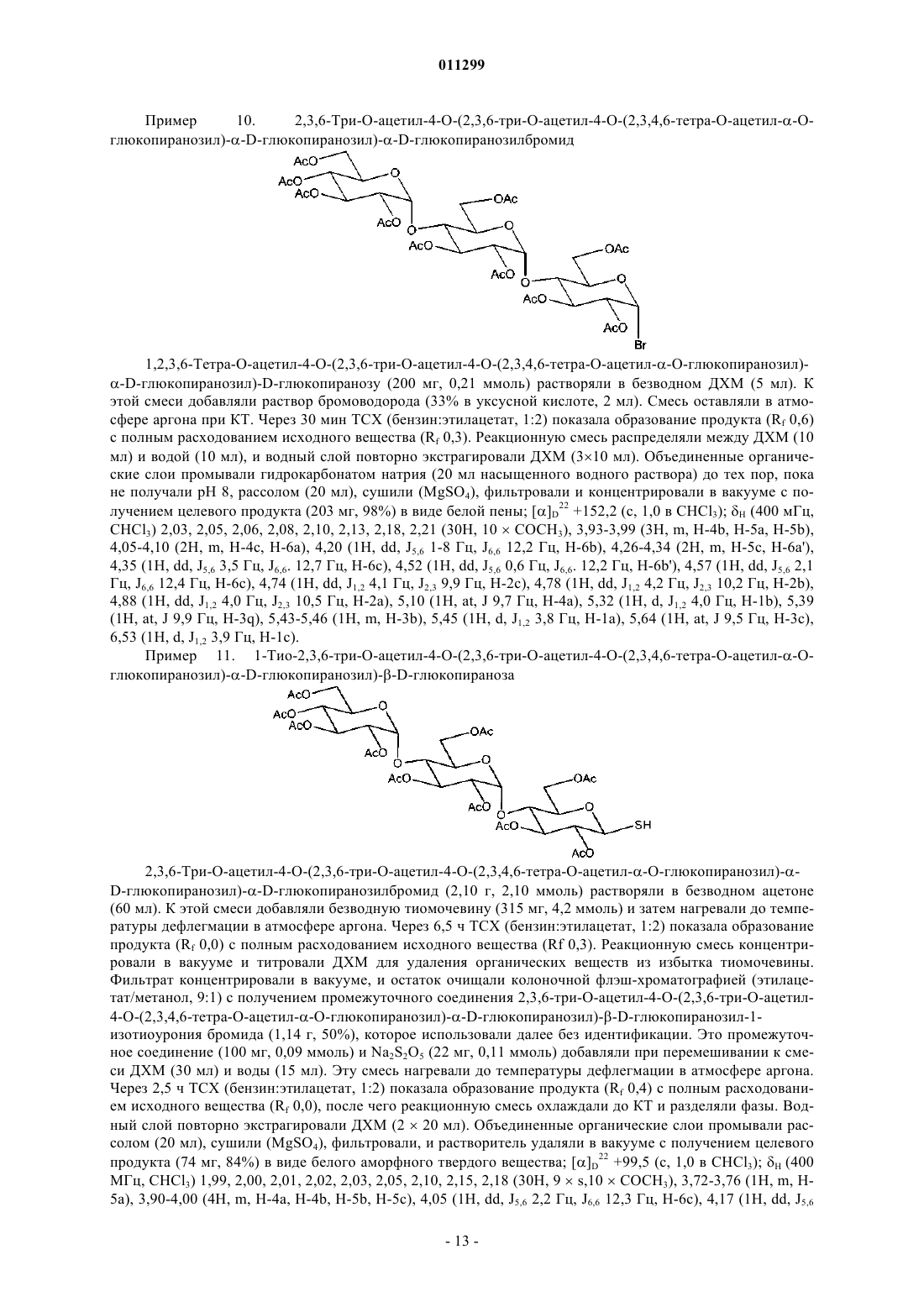

Авторы: Фэйрбэнкс Энтони Джон, Дэвис Бенджамин Ги, Гэмблин Дэвид Филип, Гарньер Филипп

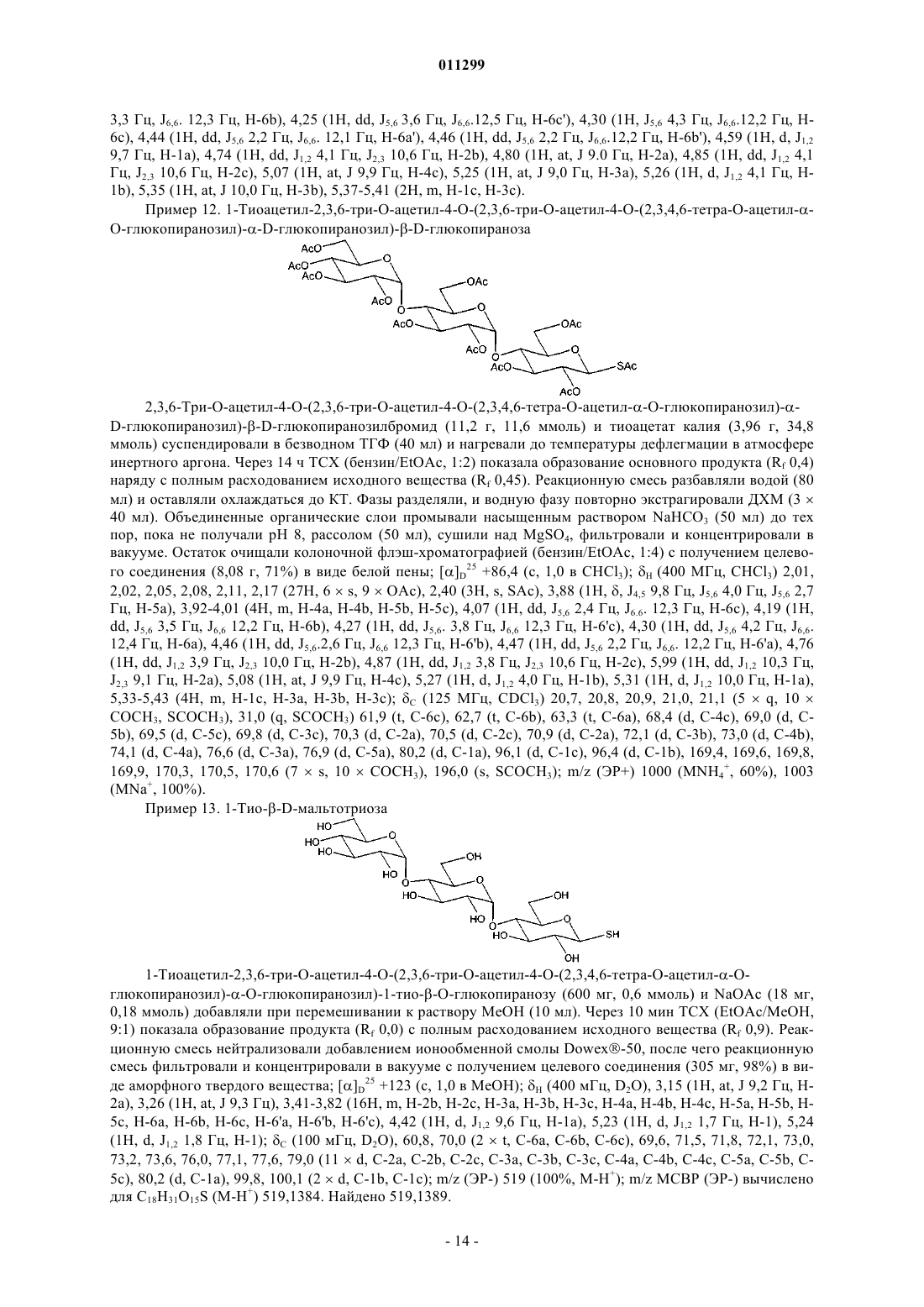

Формула / Реферат

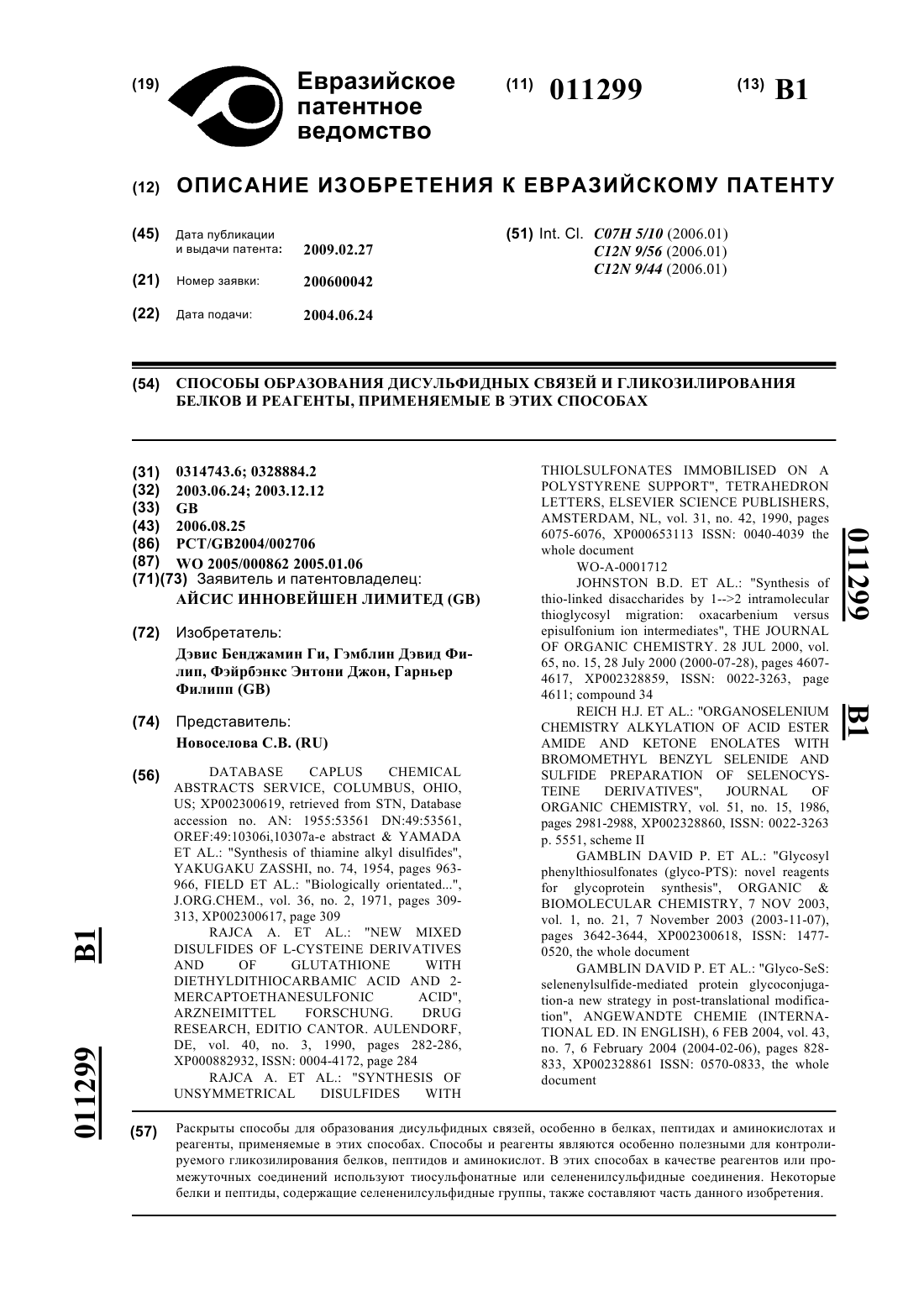

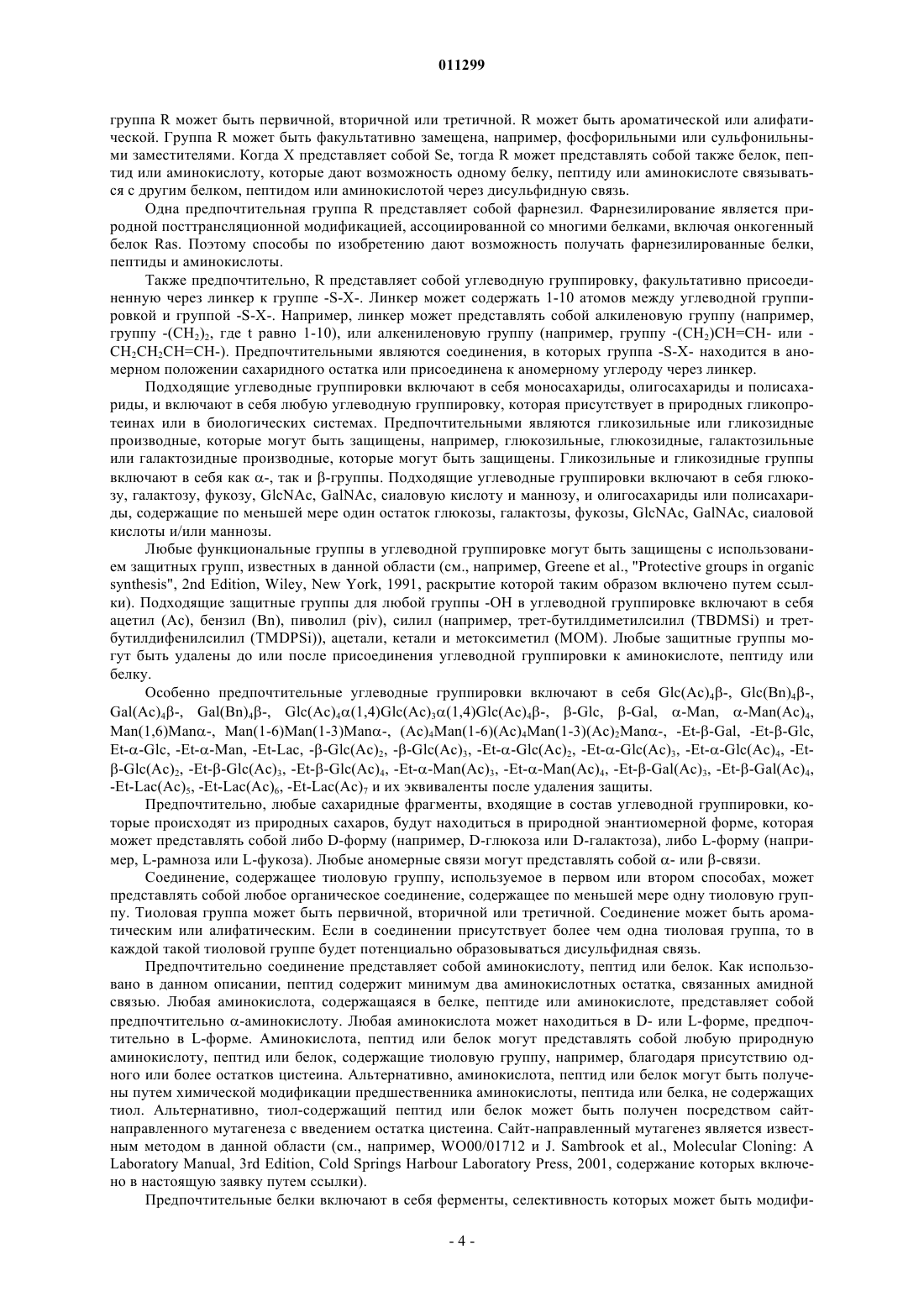

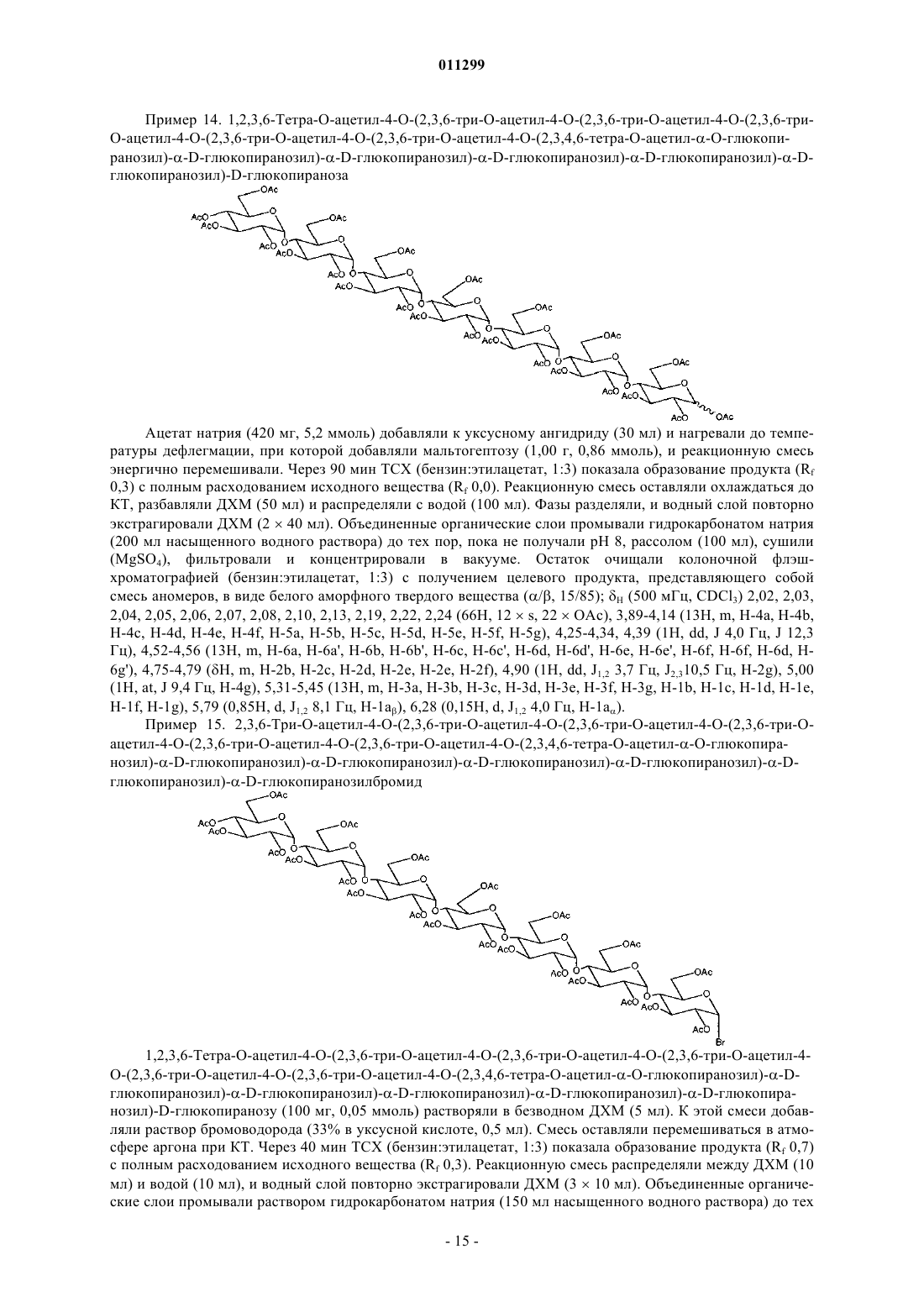

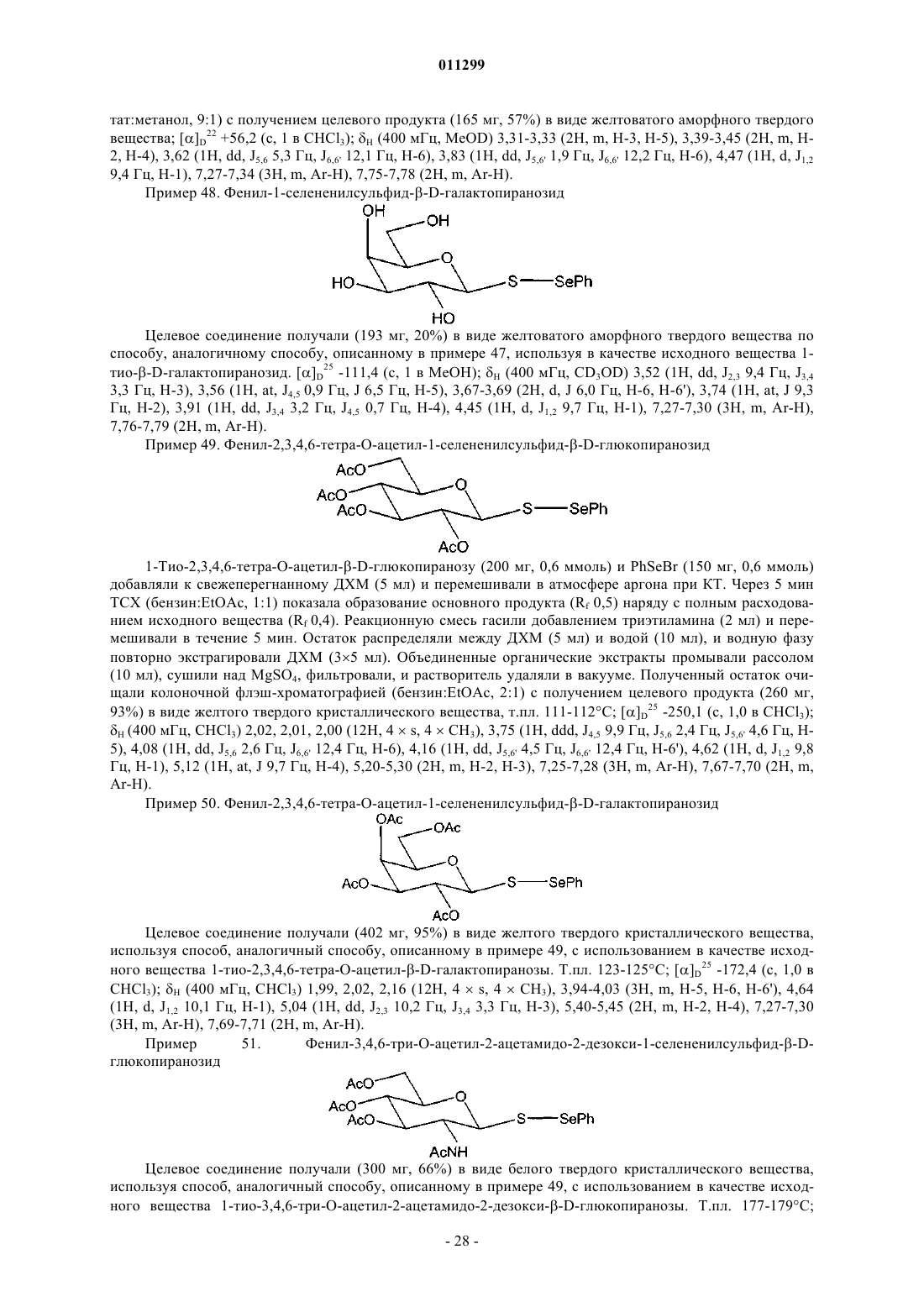

1. Способ получения соединения, содержащего дисульфидную связь, включающий взаимодействие аминокислоты, пептида или белка, содержащего по меньшей мере одну тиоловую группу, с соединением формулы I

![]()

где

X означает SO2 или Se;

R означает углеводную группу или фарнезил и

R1 означает факультативно замещенную C1-C10 алкильную группу, факультативно замещенную фенильную группу, или факультативно замещенную пиридильную группу, где факультативные заместители выбраны из -NO2, -SO3H, -CO2H, -(CH2CH2O)nH и -(CH2CH2O)nMe, где n имеет значение от 1 до 100;

при условии, что когда X означает SO2, тогда R1 не является факультативно замещенным C1-C10 алкилом.

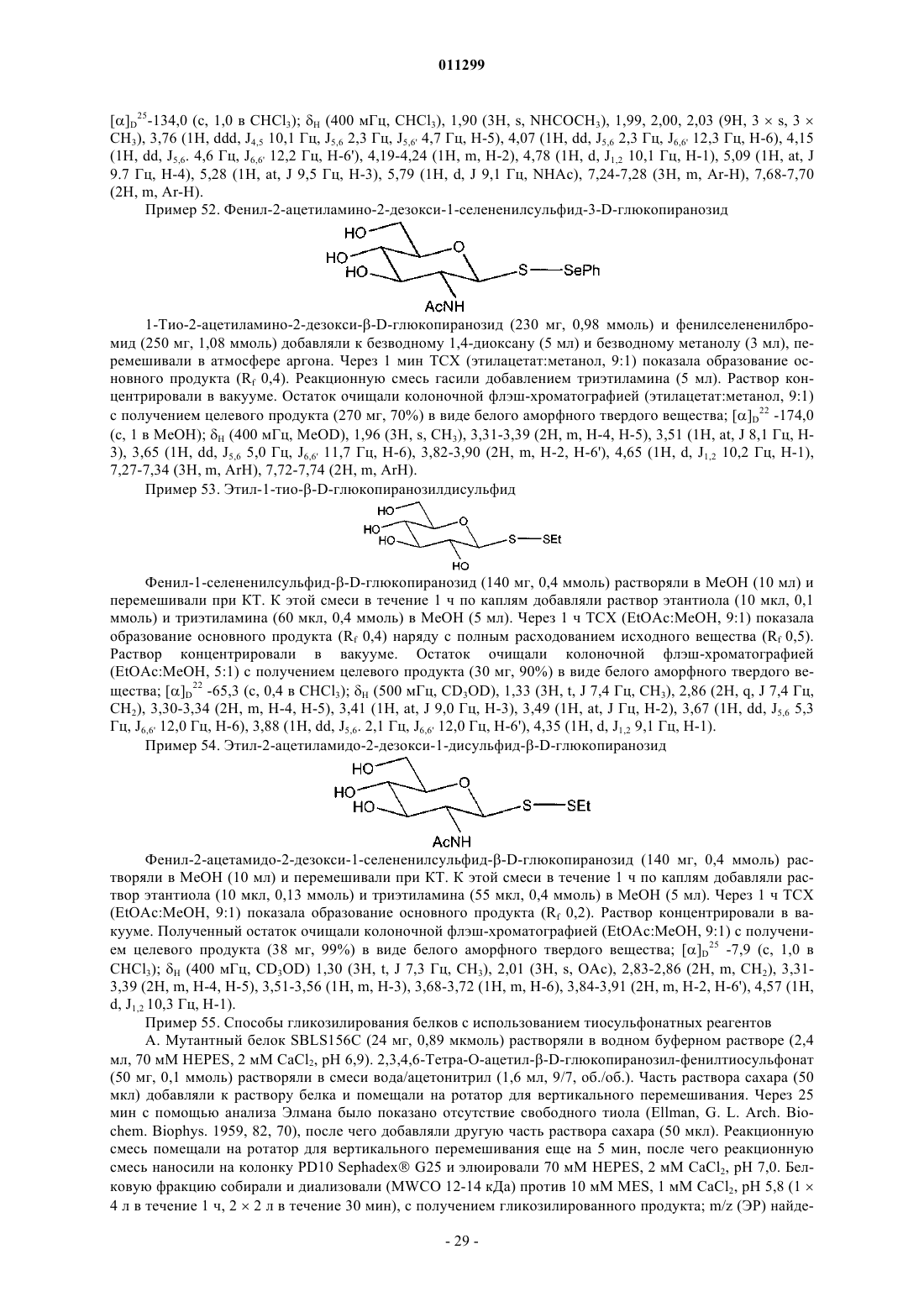

2. Способ химической модификации белка, пептида или аминокислоты, содержащих по меньшей мере одну тиоловую группу, включающий взаимодействие указанного белка, пептида или аминокислоты с соединением формулы I

![]()

где

X означает SO2 или Se;

R означает углеводную группу или фарнезил и

R1 означает факультативно замещенную C1-C10 алкильную группу, факультативно замещенную фенильную группу или факультативно замещенную пиридильную группу, где факультативные заместители выбраны из -NO2, -SO3H, -CO2H, -(CH2CH2O)nH и -(CH2CH2O)nMe, где n имеет значение от 1 до 100;

при условии, что когда X означает SO2, тогда R1 не является факультативно замещенным C1-C10 алкилом.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что R представляет собой олигосахарид.

4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что R1 представляет собой фенил.

5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что X представляет собой Se.

6. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что X представляет собой SO2.

7. Соединение формулы I

![]()

где

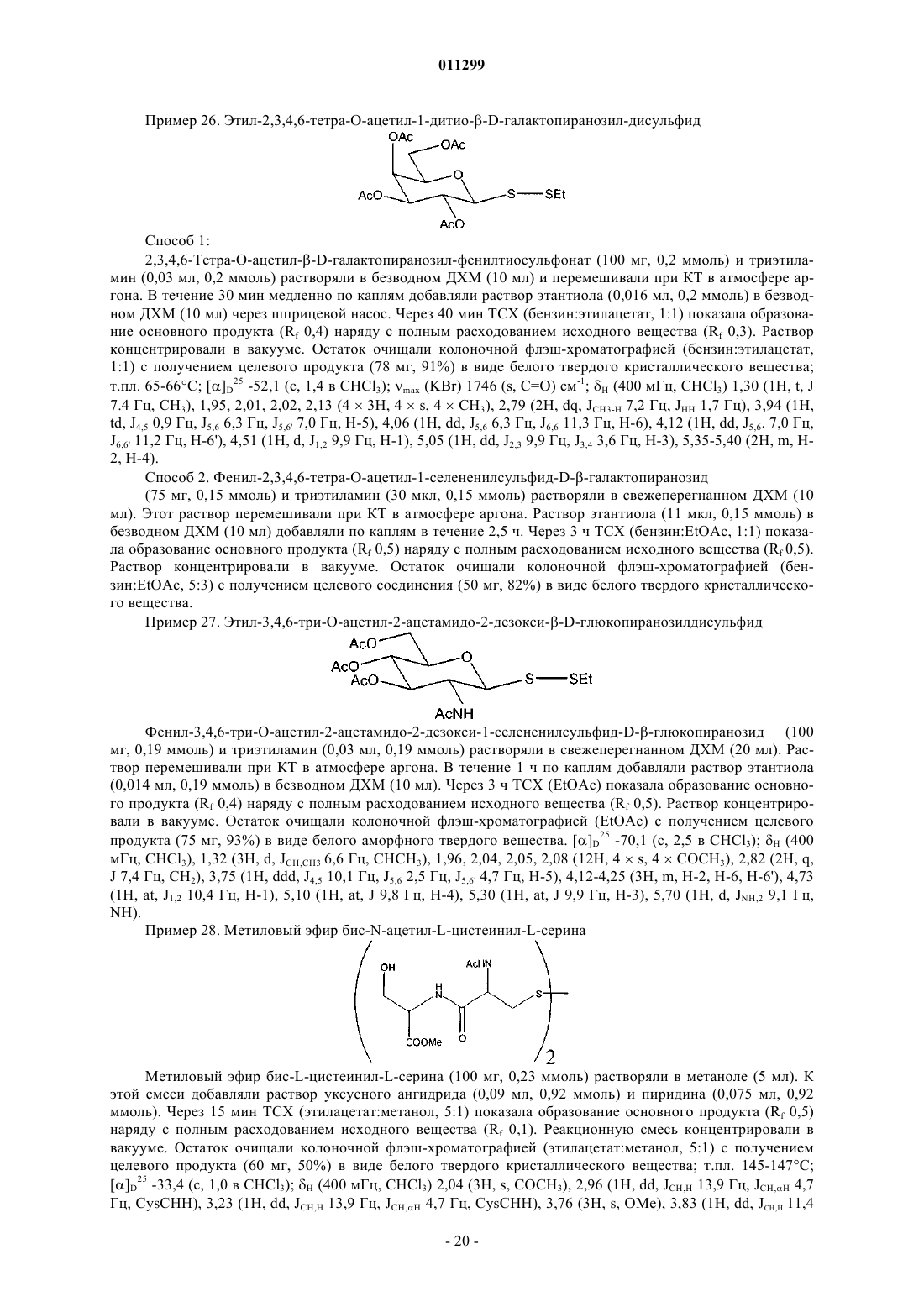

X означает SO2 или Se;

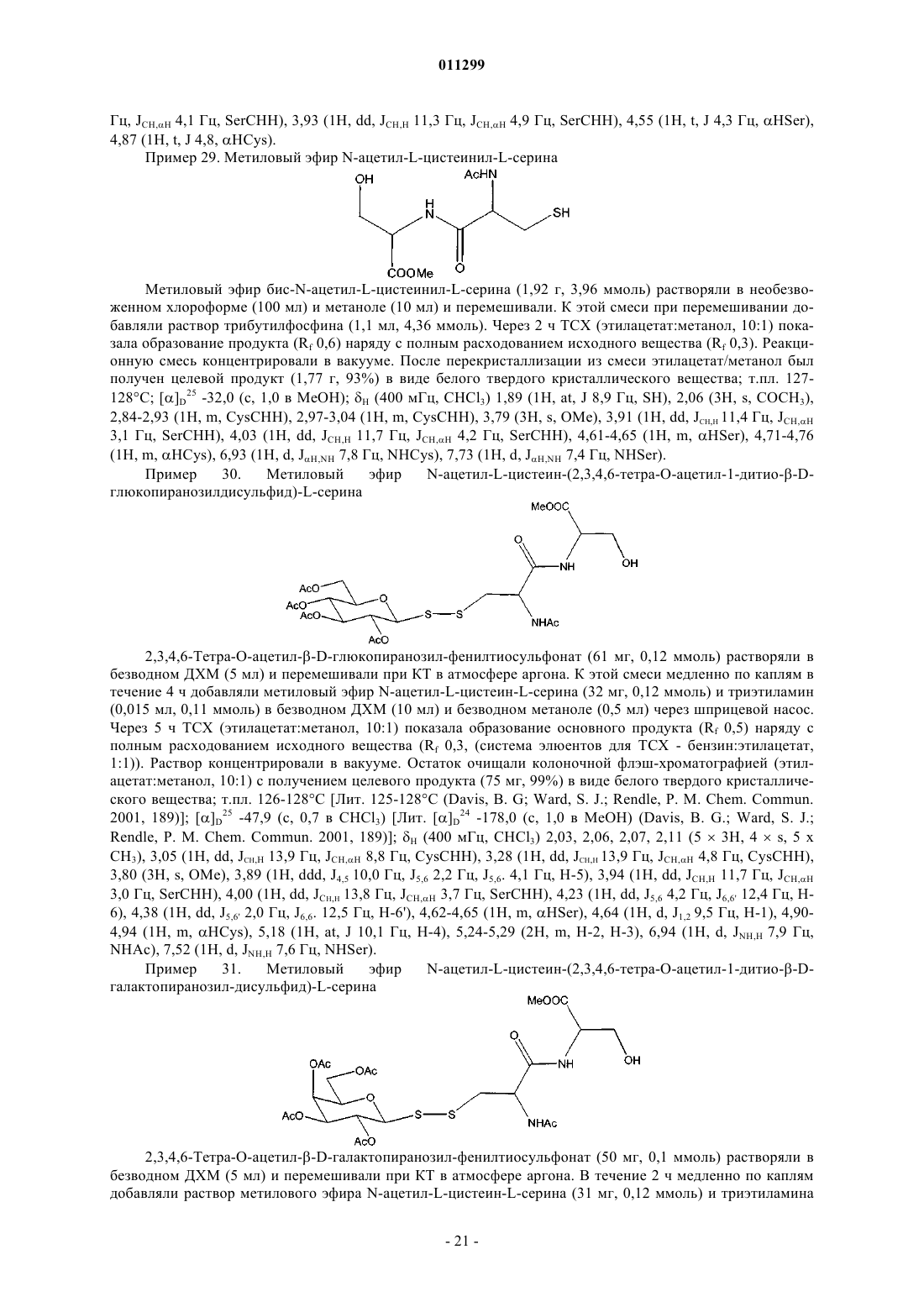

R означает углеводную группировку или фарнезил и

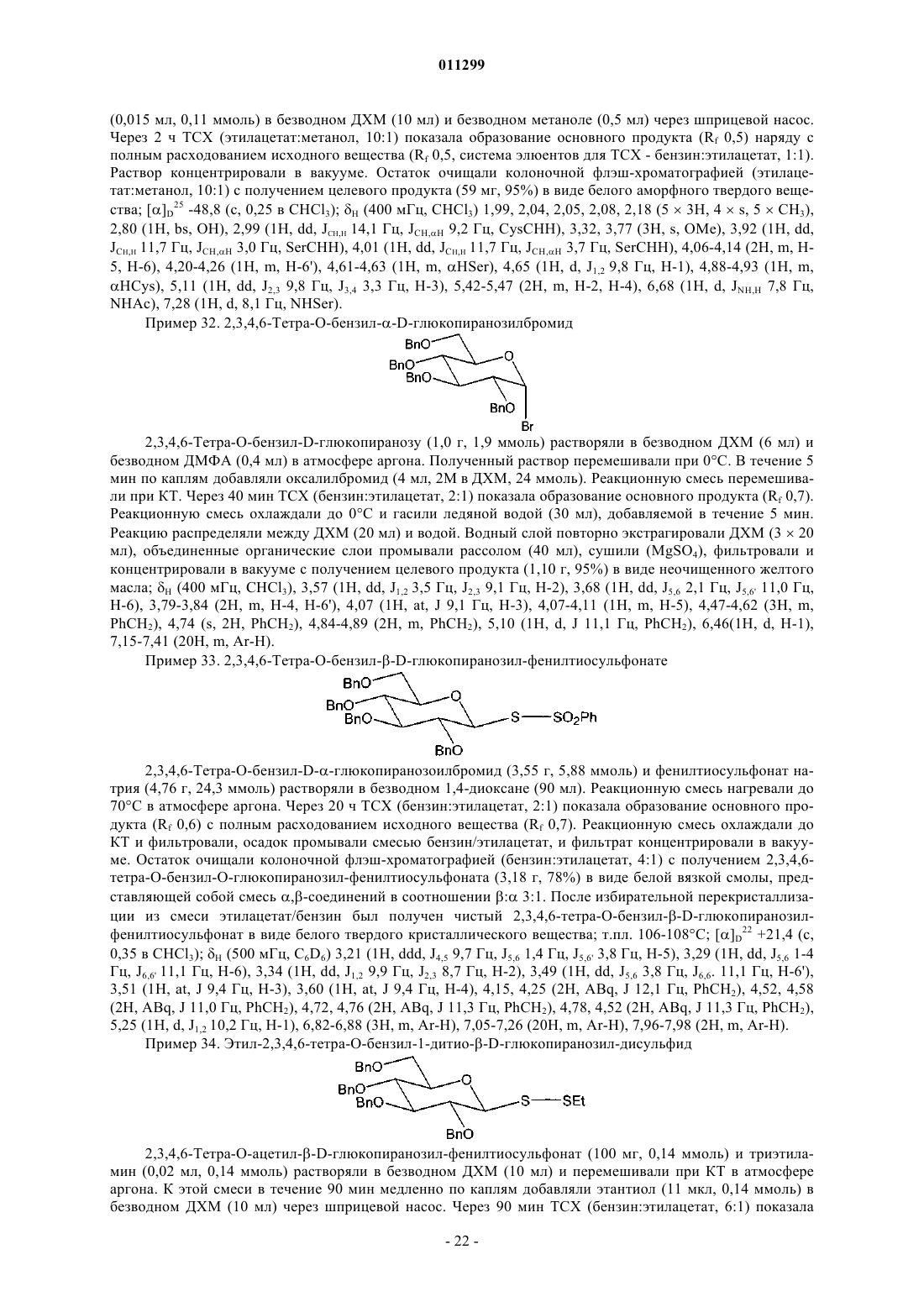

R1 означает факультативно замещенную C1-C10 алкильную группу, факультативно замещенную фенильную группу или факультативно замещенную пиридильную группу, где факультативные заместители выбраны из -NO2, -SO3H, -CO2H, -(CH2CH2O)nH и -(CH2CH2O)nMe, где n имеет значение от 1 до 100;

при условиях, что когда X означает SO2, тогда R1 не является факультативно замещенным C1-C10 алкилом, и

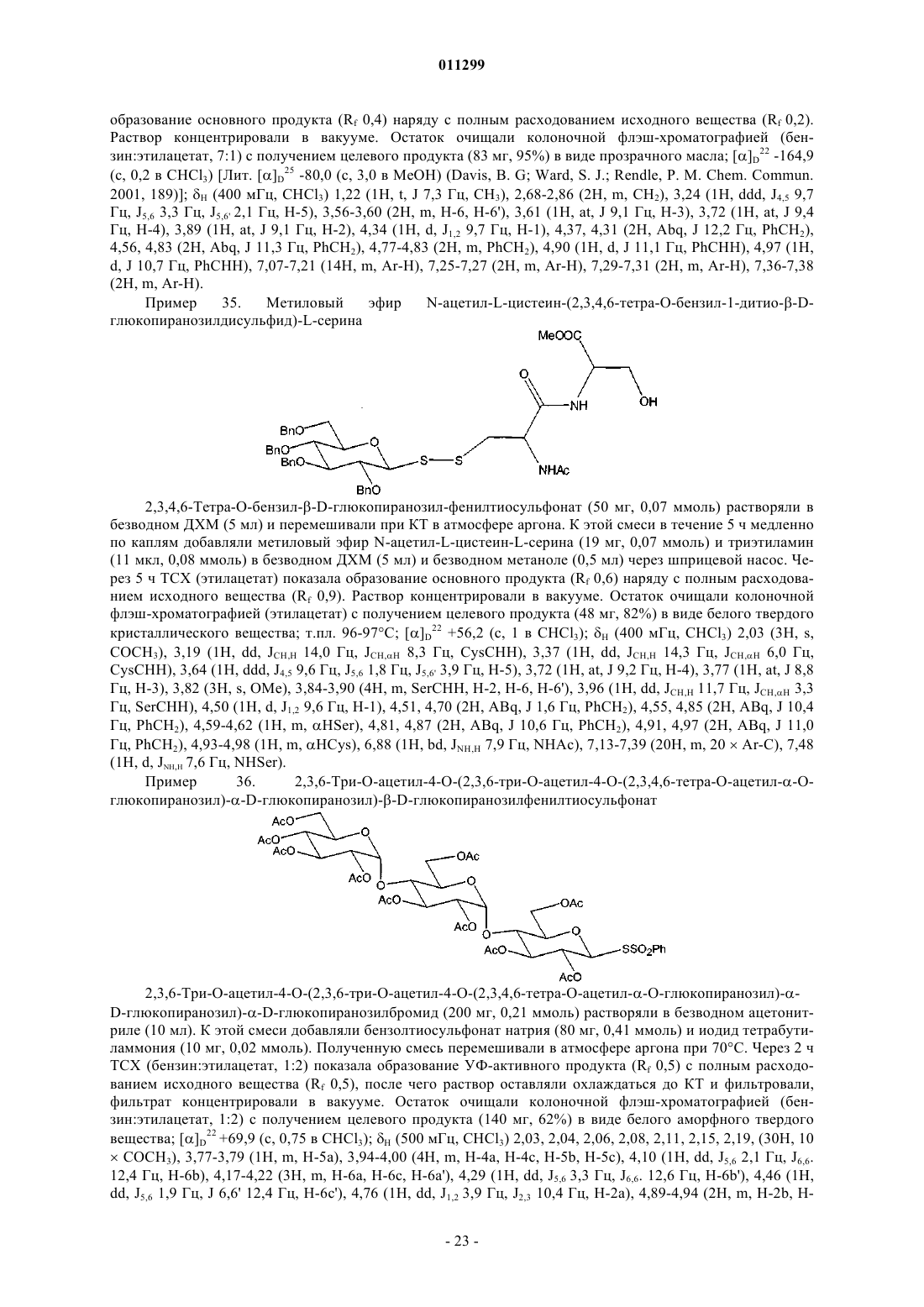

соединение не является фенилселененил 2-O-ацетил-3,4,6-три-O-бензил-1-тио-a-D-маннопиранозидом.

8. Соединение по п.7, отличающееся тем, что R1 представляет собой фенил.

9. Соединение по п.7 или 8, отличающееся тем, что R представляет собой олигосахарид.

10. Соединение по любому из пп.7-9, отличающееся тем, что X представляет собой Se.

11. Соединение по любому из пп.7-9, отличающееся тем, что X представляет собой SO2.

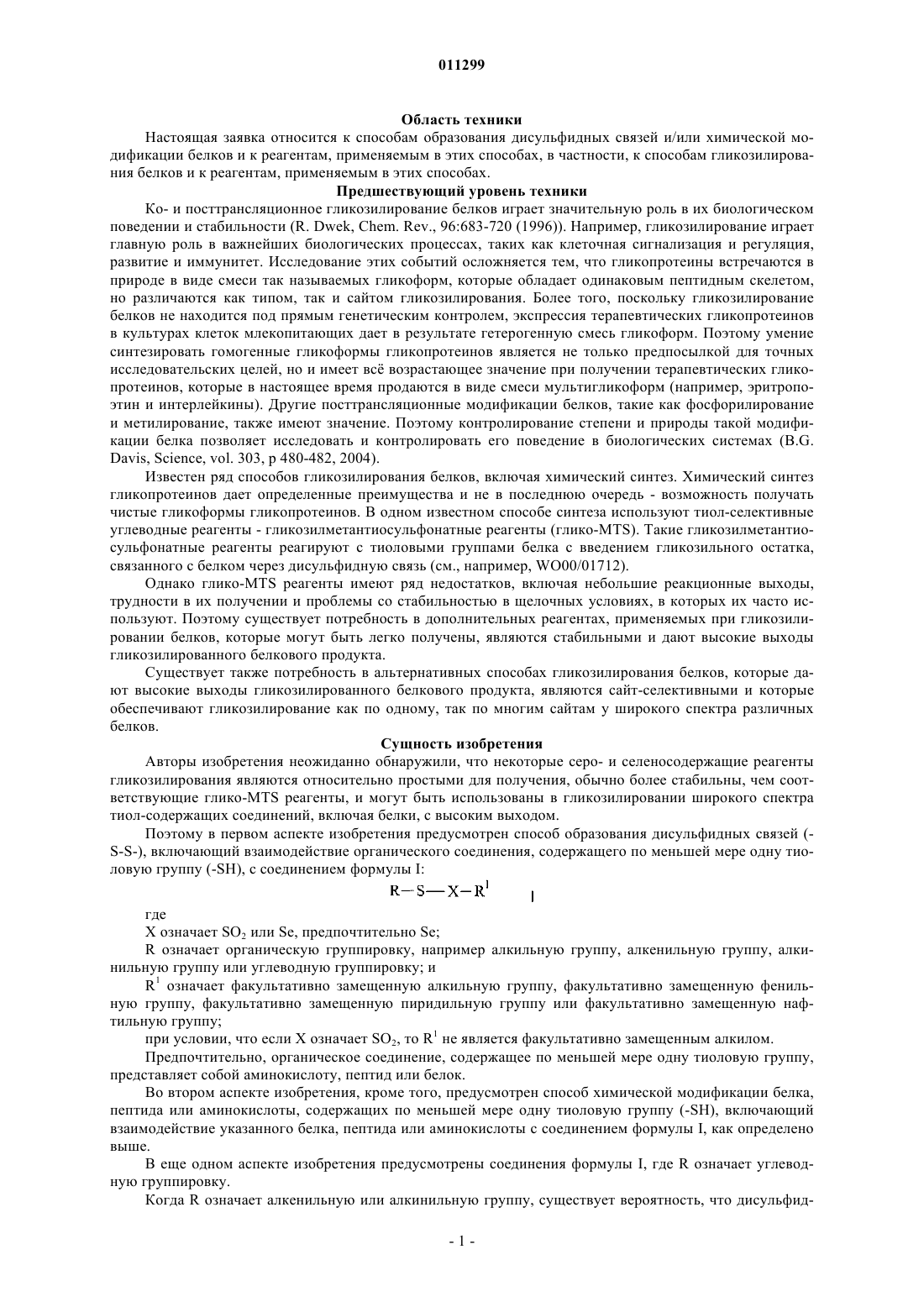

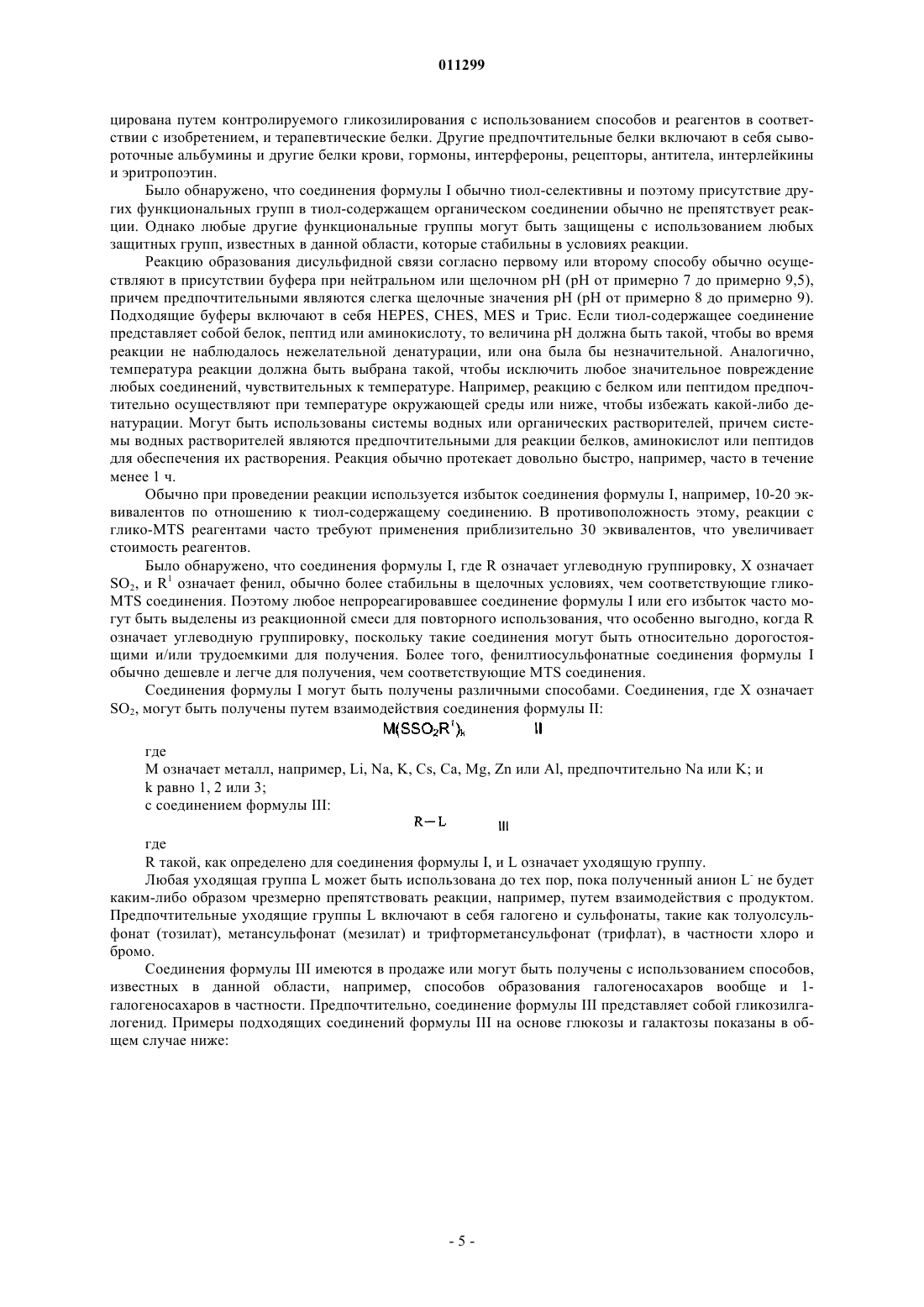

12. Способ получения соединения формулы I, как оно определено в п.11, включающий взаимодействие соединения формулы II

![]()

где М означает металл, например Li, Na, K, Са, Cs, Zn, Mg или Al; и k равно 1, 2 или 3; с соединением формулы III

![]()

где L означает уходящую группу.

13. Способ получения соединения формулы I, как оно определено в п.11, включающий взаимодействие дисульфидного соединения формулы VIII

с сульфинит-анионом формулы R1SO2- в присутствии ионов серебра.

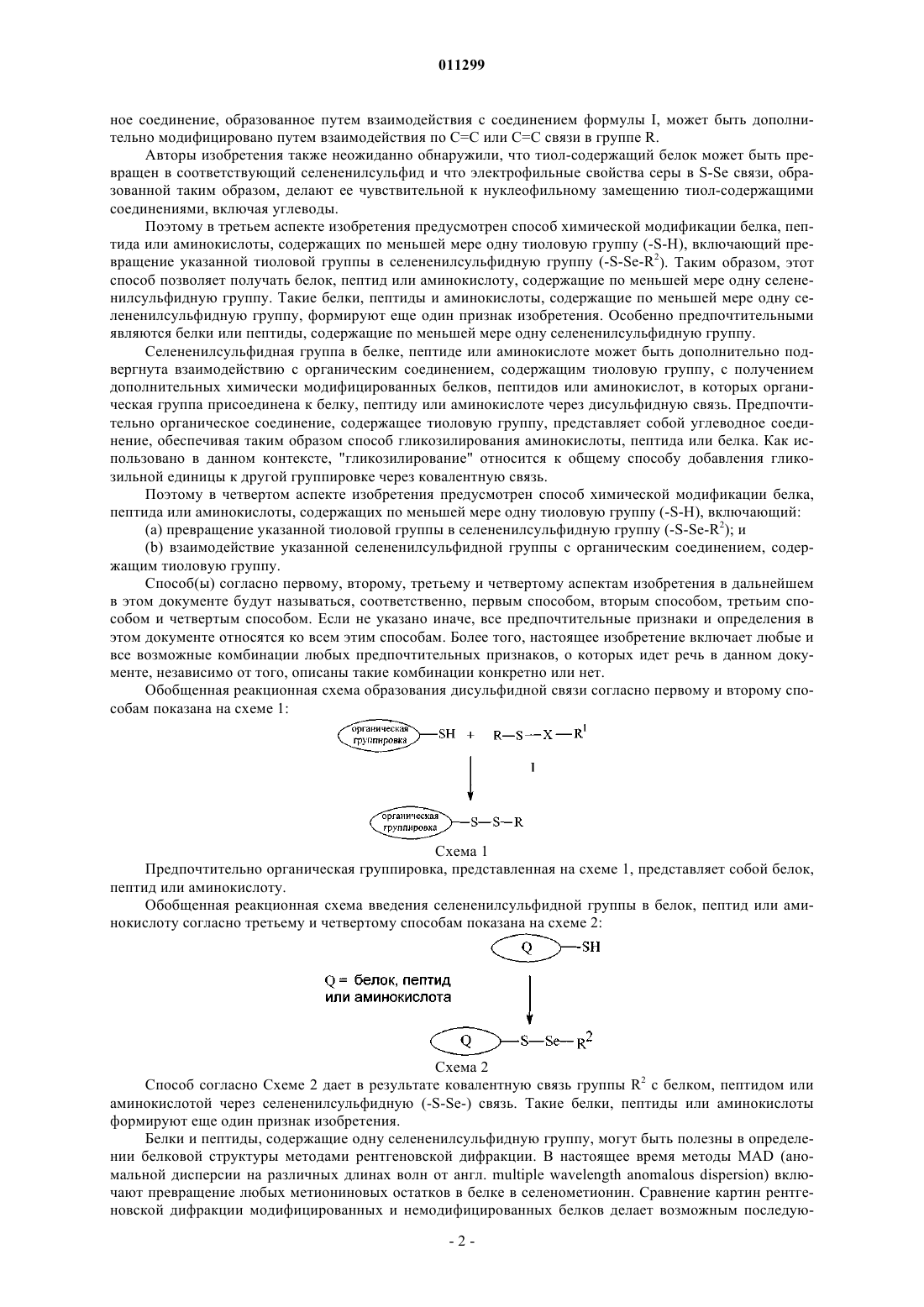

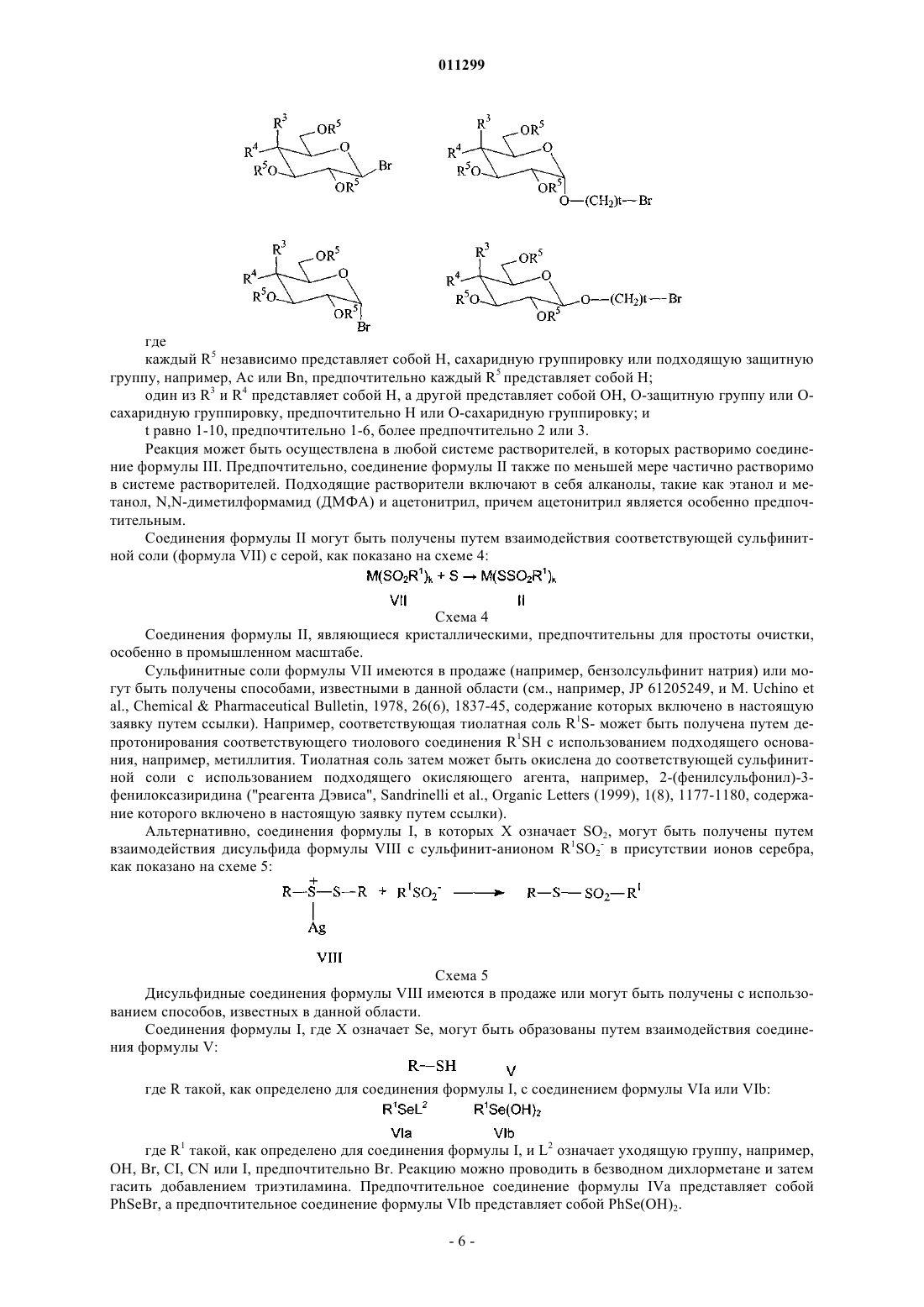

14. Способ получения соединения формулы I, как оно определено в п.10, включающий взаимодействие соединения формулы V

![]()

с соединением формулы VIa или VIb

где L2 означает Br, Cl, CN или I.

15. Применение соединения формулы I, как оно определено в любом из пп.1-6, для образования дисульфидной связи.

16. Применение соединения формулы I, как оно определено в любом из пп.1-6, для модификации белка, пептида или аминокислоты, содержащих по меньшей мере одну тиоловую группу.

17. Применение соединения формулы I, как оно определено в любом из пп.7-11, для гликозилирования белка, пептида или аминокислоты, содержащих по меньшей мере одну тиоловую группу.

18. Способ химической модификации белка, пептида или аминокислоты, содержащих по меньшей мере одну тиоловую группу, включающий превращение указанной тиоловой группы в селененилсульфидную группу.

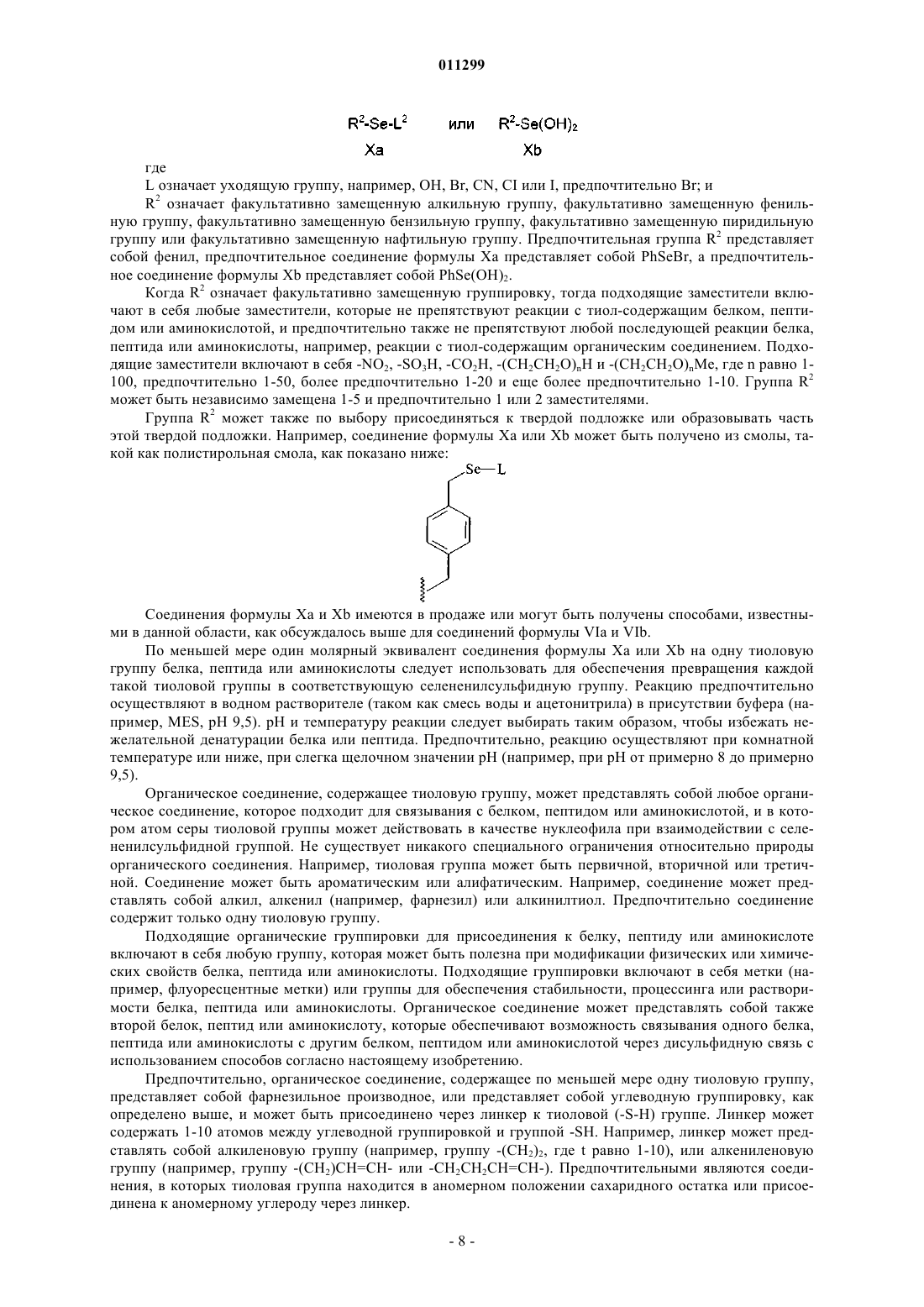

19. Способ по п.18, отличающийся тем, что превращение осуществляют путем взаимодействия белка, пептида или аминокислоты, содержащих по меньшей мере одну тиоловую группу, с соединением формулы Ха или Xb:

где

L2 означает уходящую группу; и

R2 означает факультативно замещенную C1-C10 алкильную группу, факультативно замещенную фенильную группу, факультативно замещенную пиридильную группу, или R2 образует часть твердой подложки или присоединена к ней, где факультативные заместители выбраны из -NO2, -SO3H, -CO2H,

-(CH2CH2O)nH и -(CH2CH2O)nMe, где n имеет значение от 1 до 100.

20. Способ по п.19, отличающийся тем, что R2 представляет собой фенил.

21. Способ по п.19, отличающийся тем, что соединение формулы Ха представляет собой PhSeBr.

22. Способ по любому из пп.18-21, отличающийся тем, что он дополнительно включает взаимодействие селененилсульфидной группы белка, пептида или аминокислоты с органическим соединением, содержащим тиоловую группу, отличающийся тем, что органическое соединение представляет собой углеводное соединение, белок, пептид или аминокислоту.

23. Способ химической модификации белка, пептида или аминокислоты, содержащих по меньшей мере одну селененилсульфидную группу, включающий взаимодействие белка, пептида или аминокислоты с органическим соединением, содержащим тиоловую группу, отличающийся тем, что органическое соединение представляет собой углеводное соединение, белок, пептид или аминокислоту.

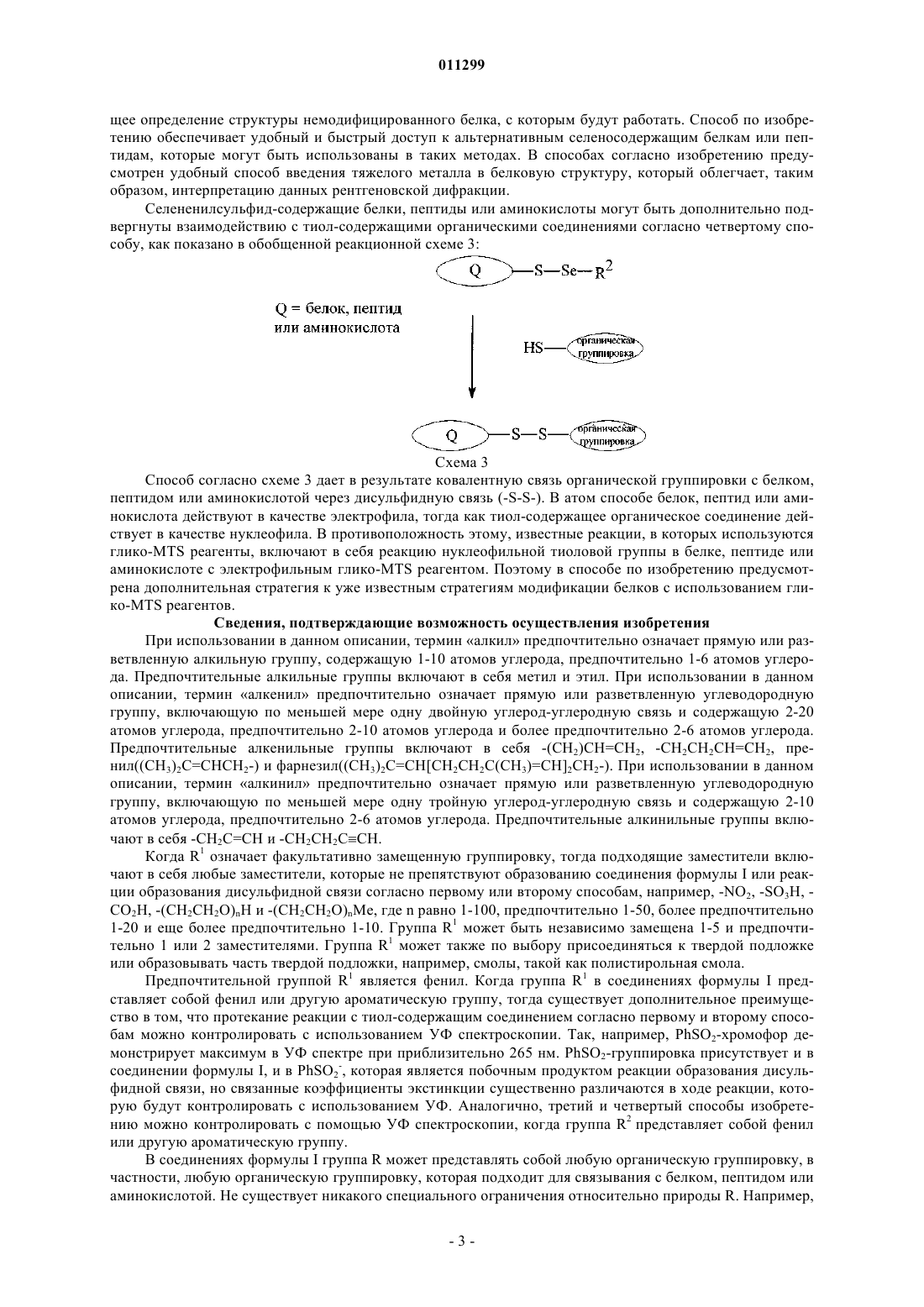

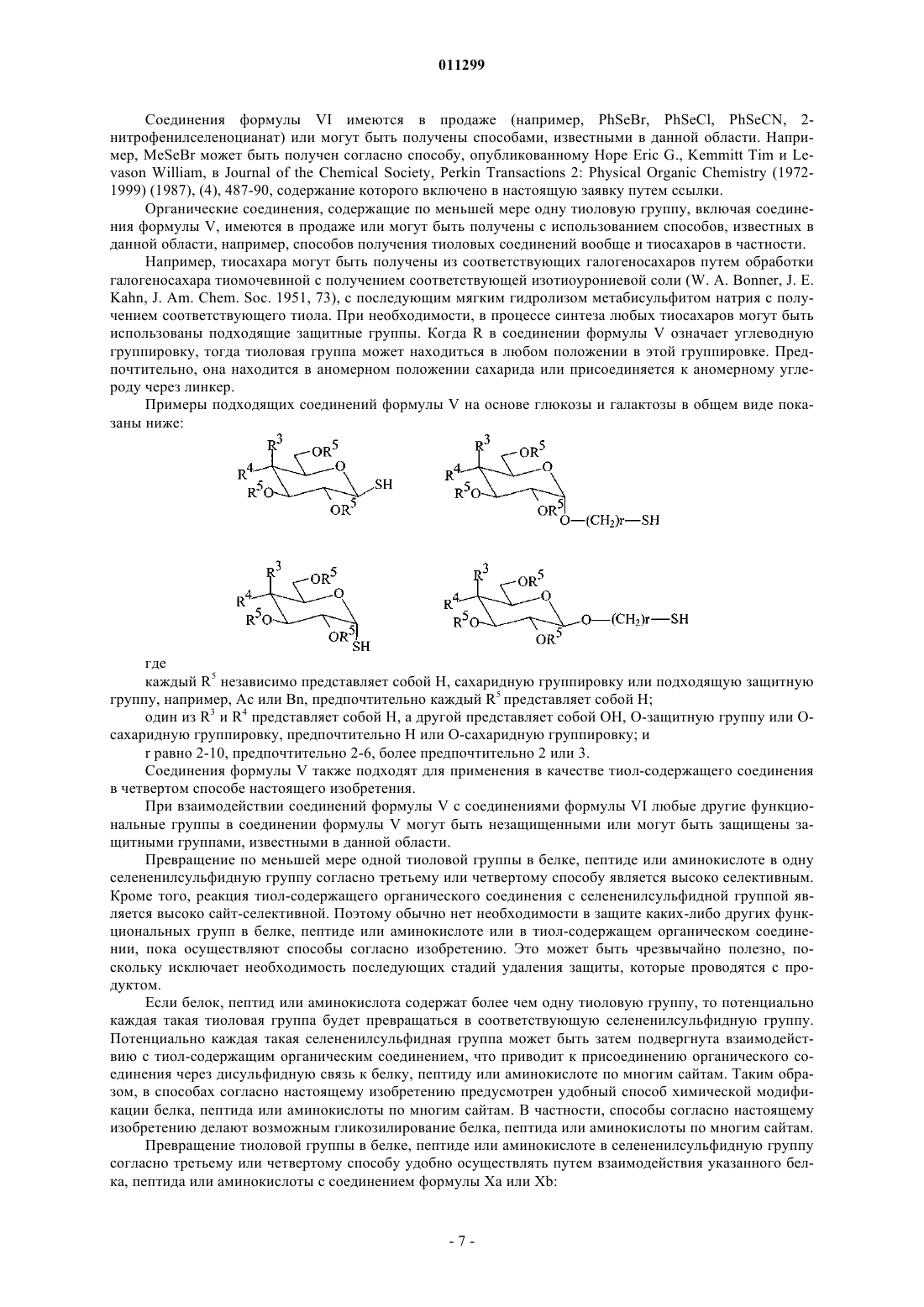

24. Белок, пептид или аминокислота, содержащие по меньшей мере одну селененилсульфидную группу, где селененилсульфидная группа представляет собой группу формулы

![]()

где R2 означает факультативно замещенную C1-C10 алкильную группу, факультативно замещенную фенильную группу или факультативно замещенную пиридильную группу, где факультативные заместители выбраны из -NO2, -SO3H, -CO2H, -(CH2CH2O)nH и -(CH2CH2O)nMe, где n имеет значение от 1 до 100.

25. Белок, пептид или аминокислота, содержащие по меньшей мере одну селененилсульфидную группу, полученную способом, как он определен в любом из пп.18-21.

26. Белок, пептид или аминокислота, содержащие по меньшей мере одну дисульфидную связь, полученную способом, как он определен в п.22 или 23.

27. Применение белка или пептида, как они определены в п.25 или 26, в определеэшш белковой структуры методами рентгеновской дифракции.

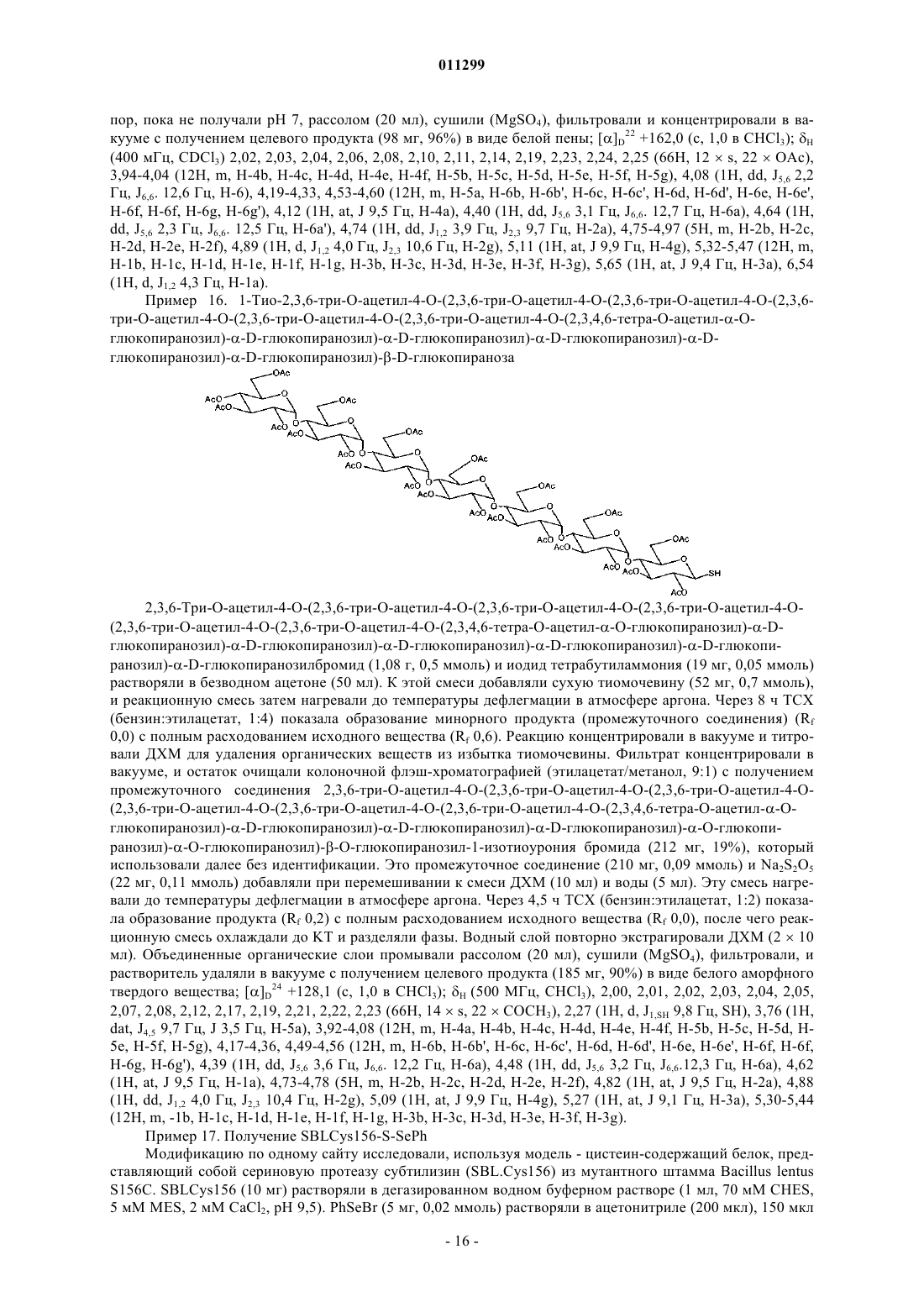

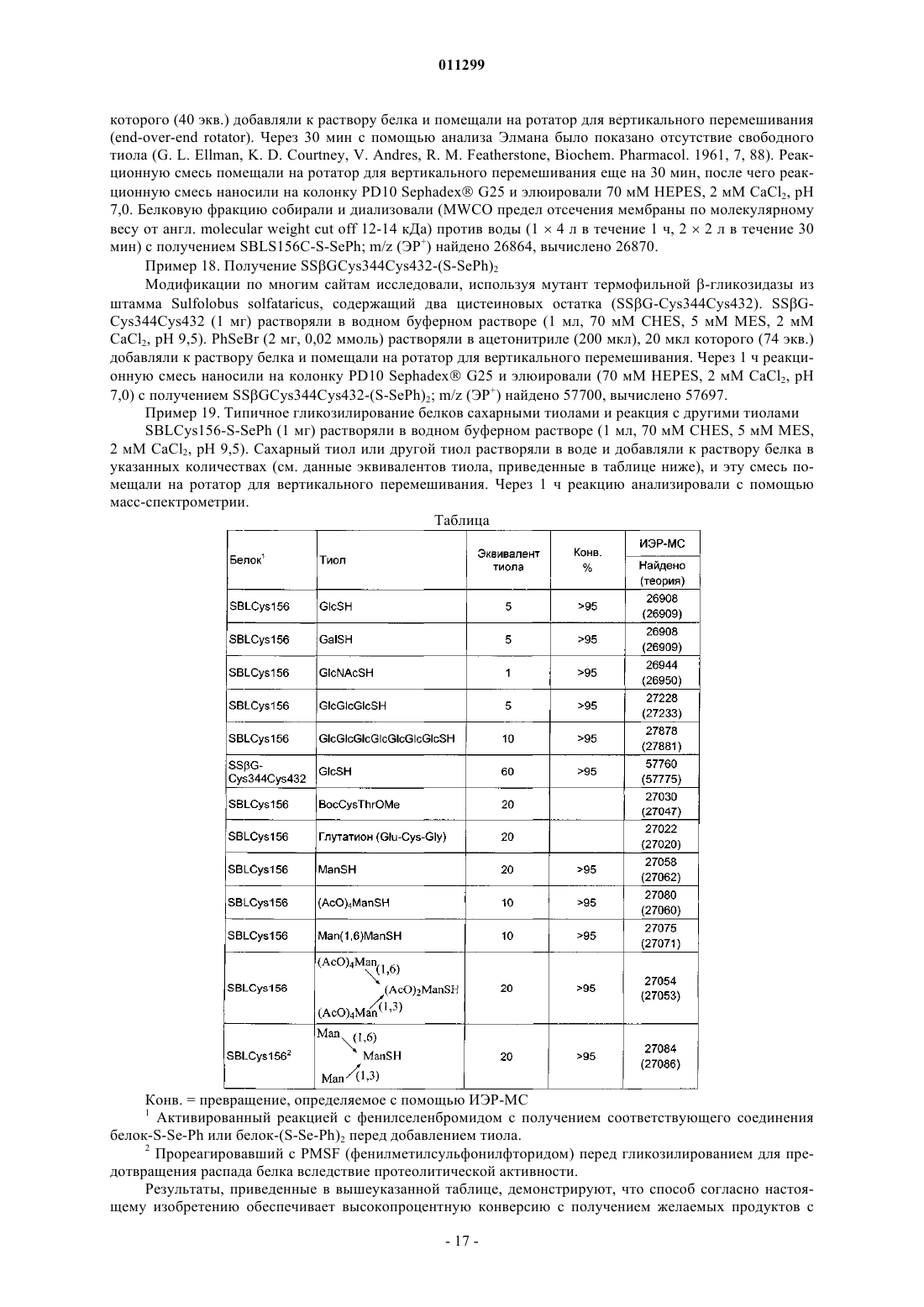

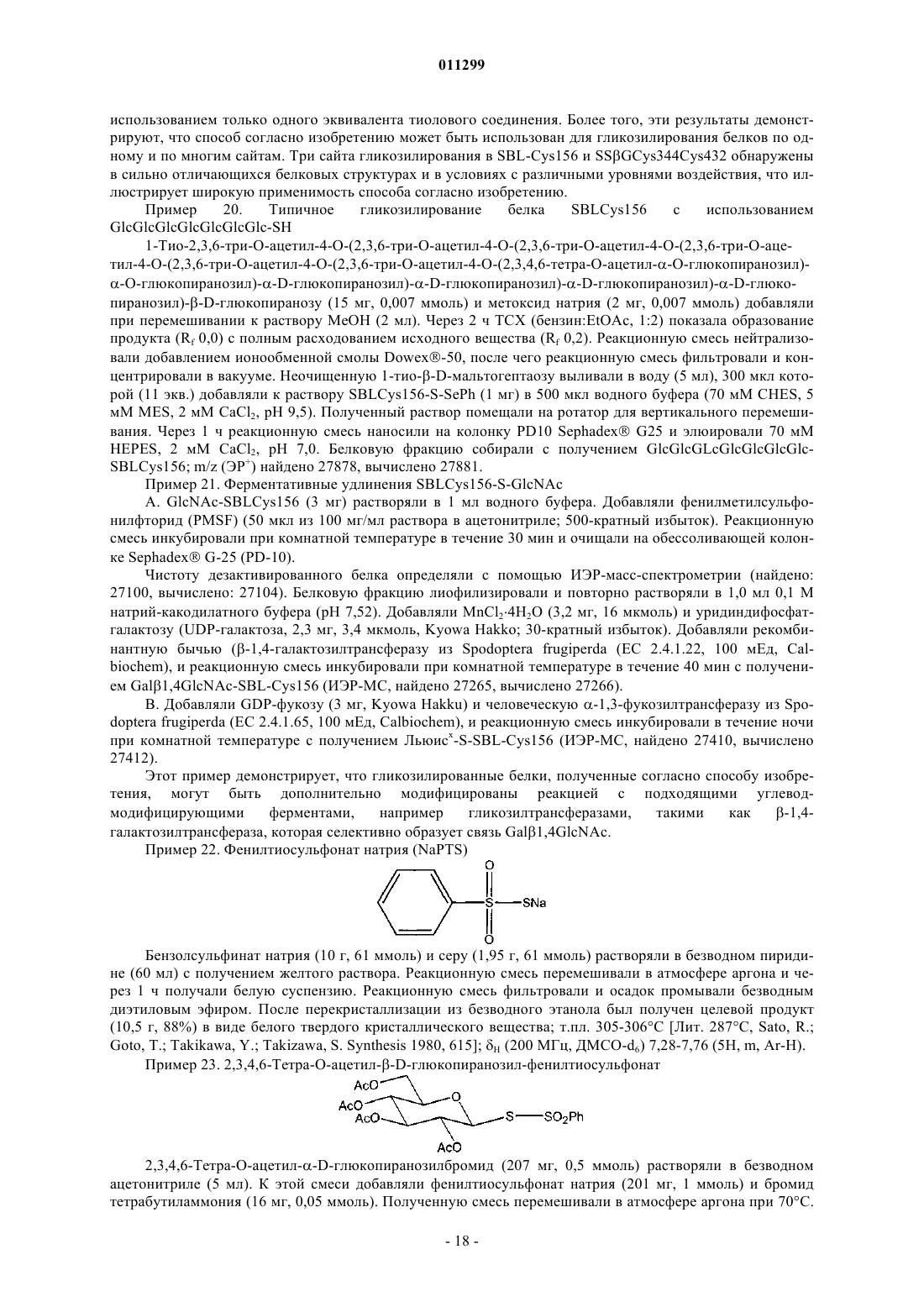

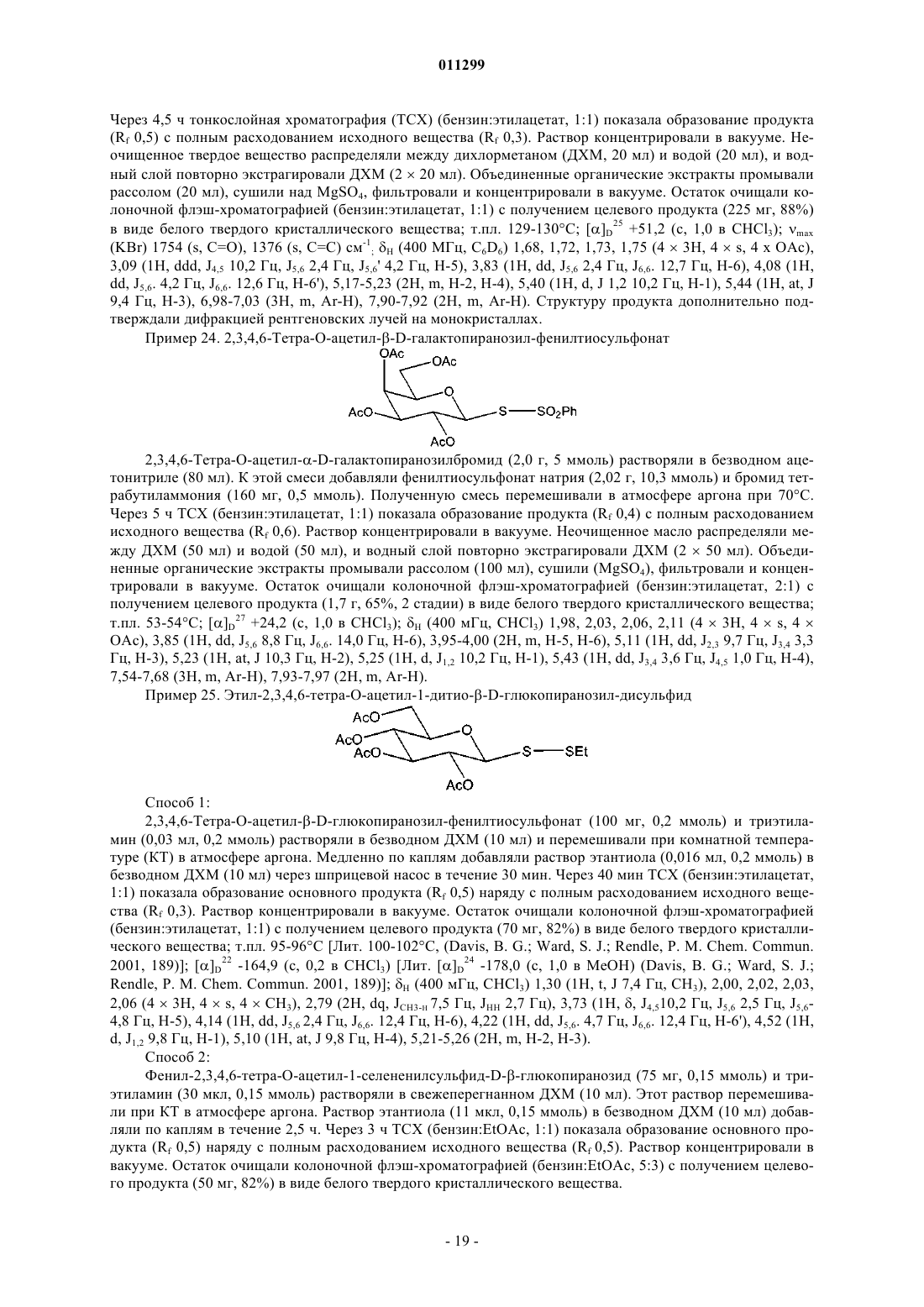

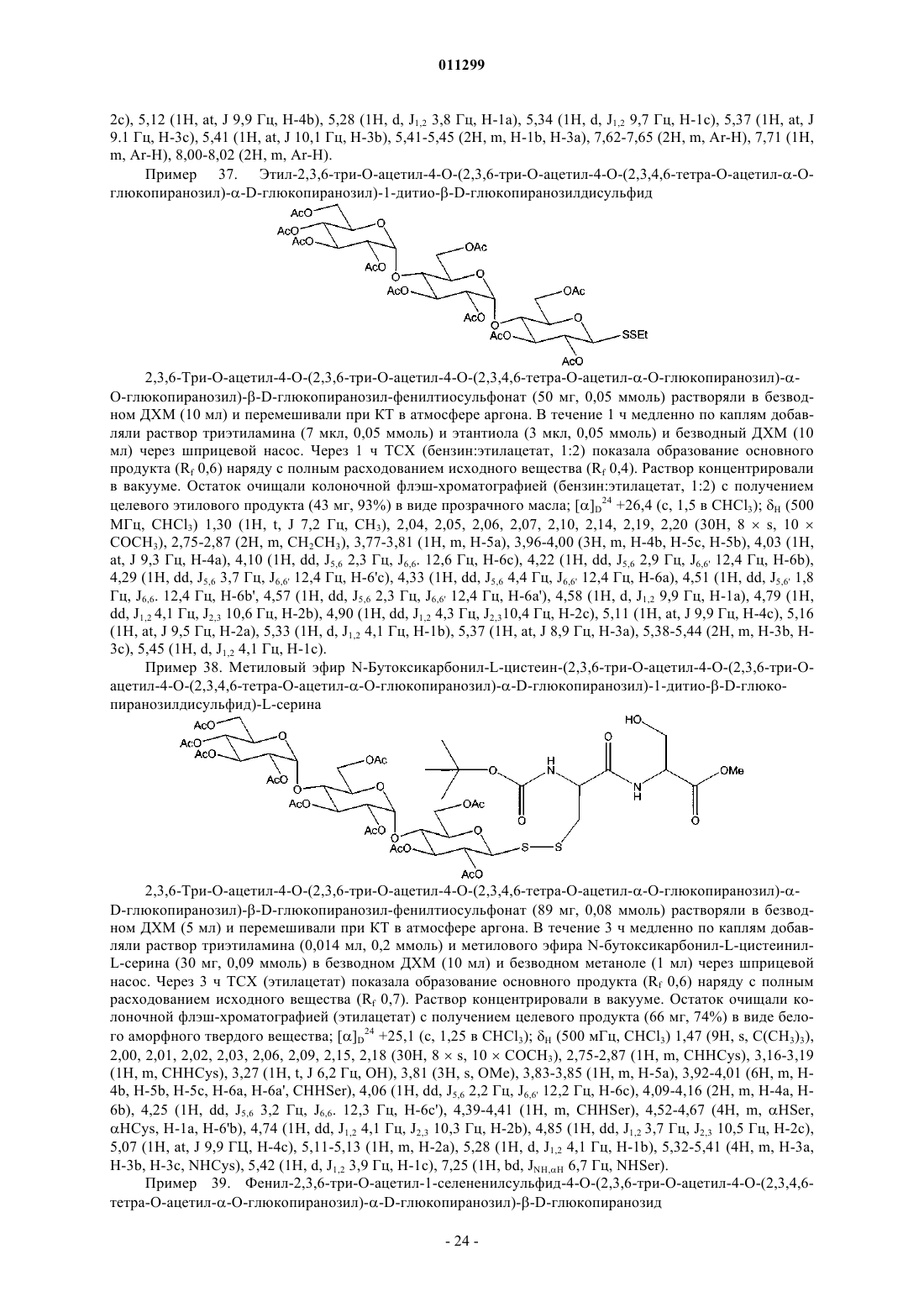

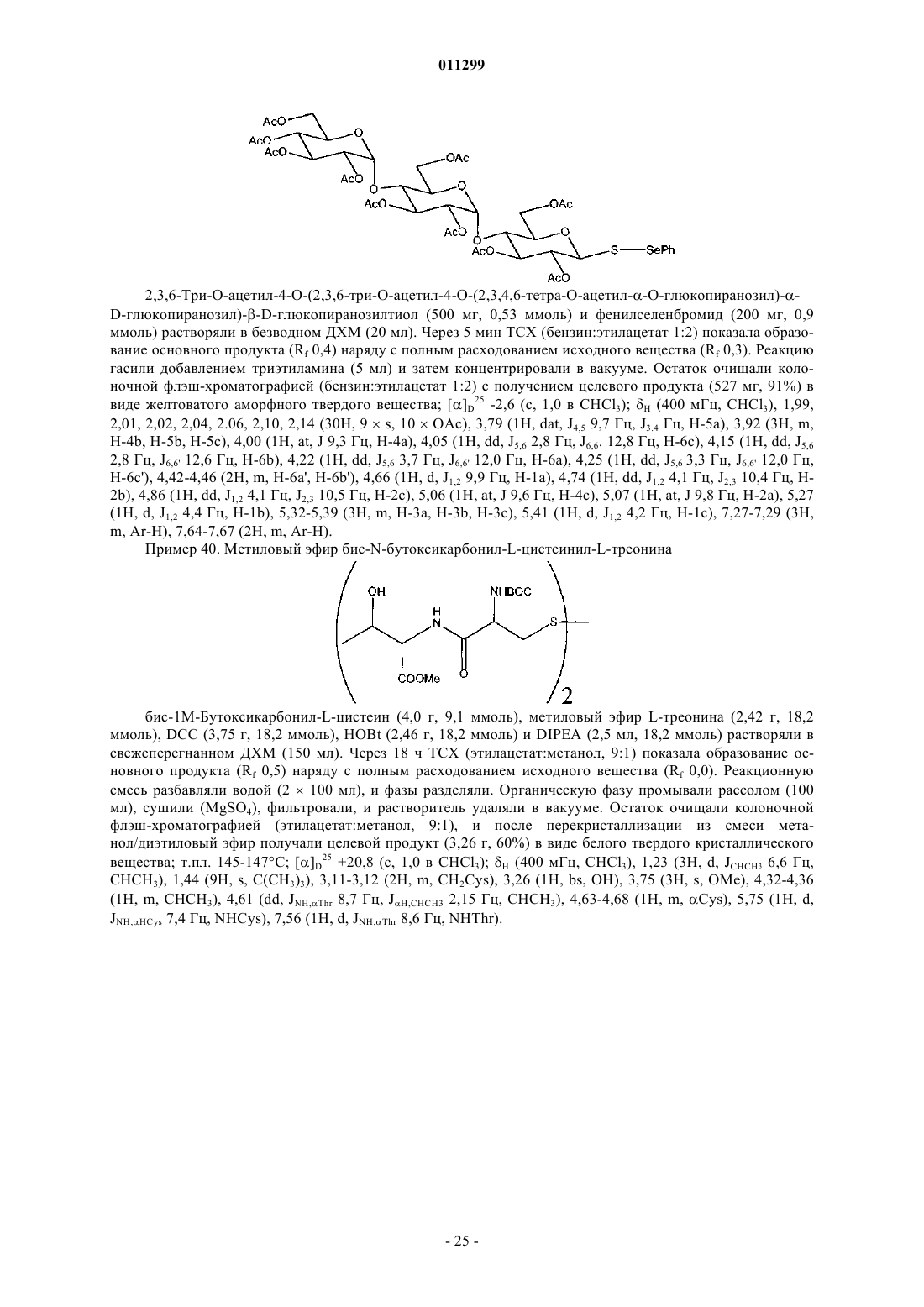

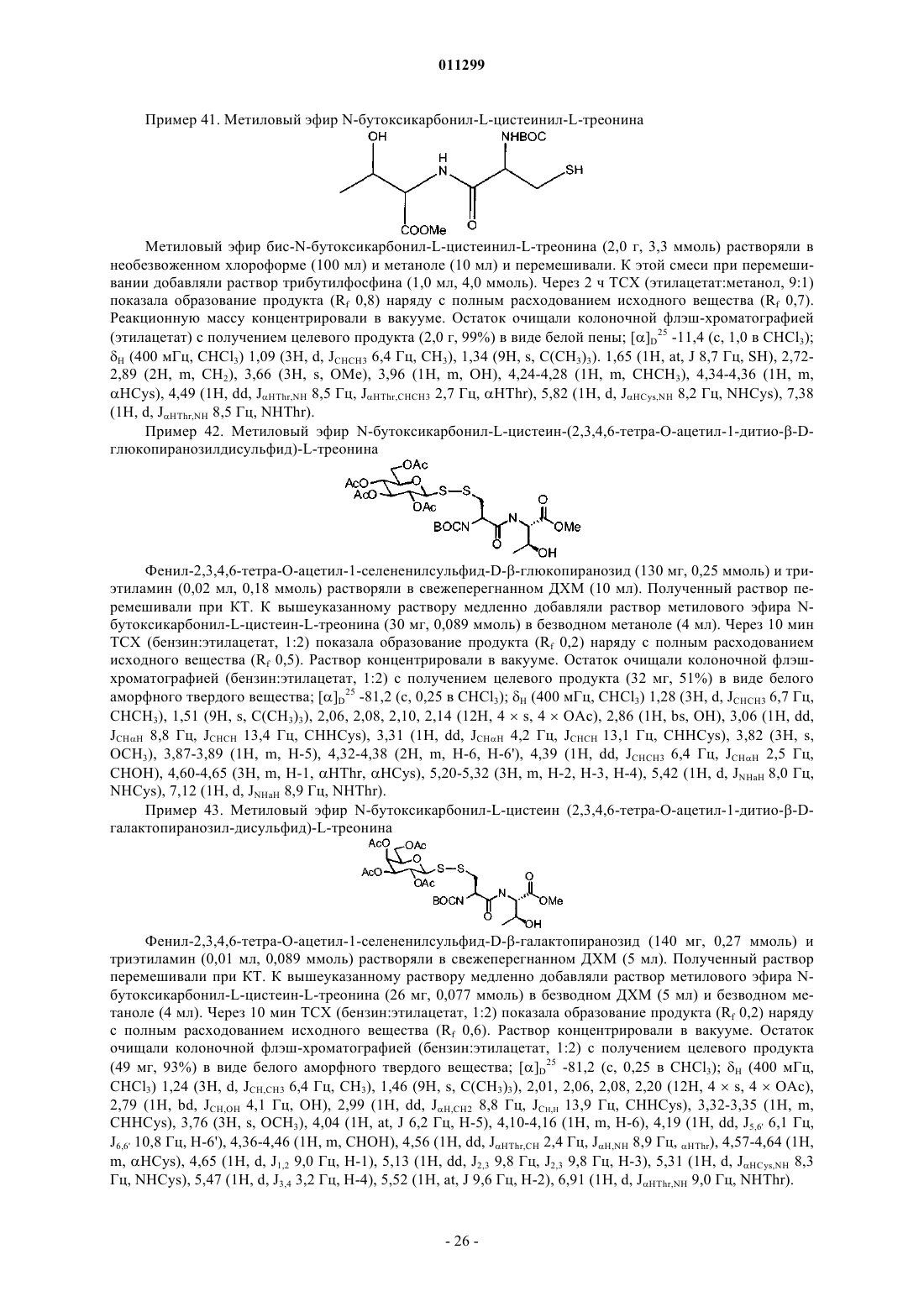

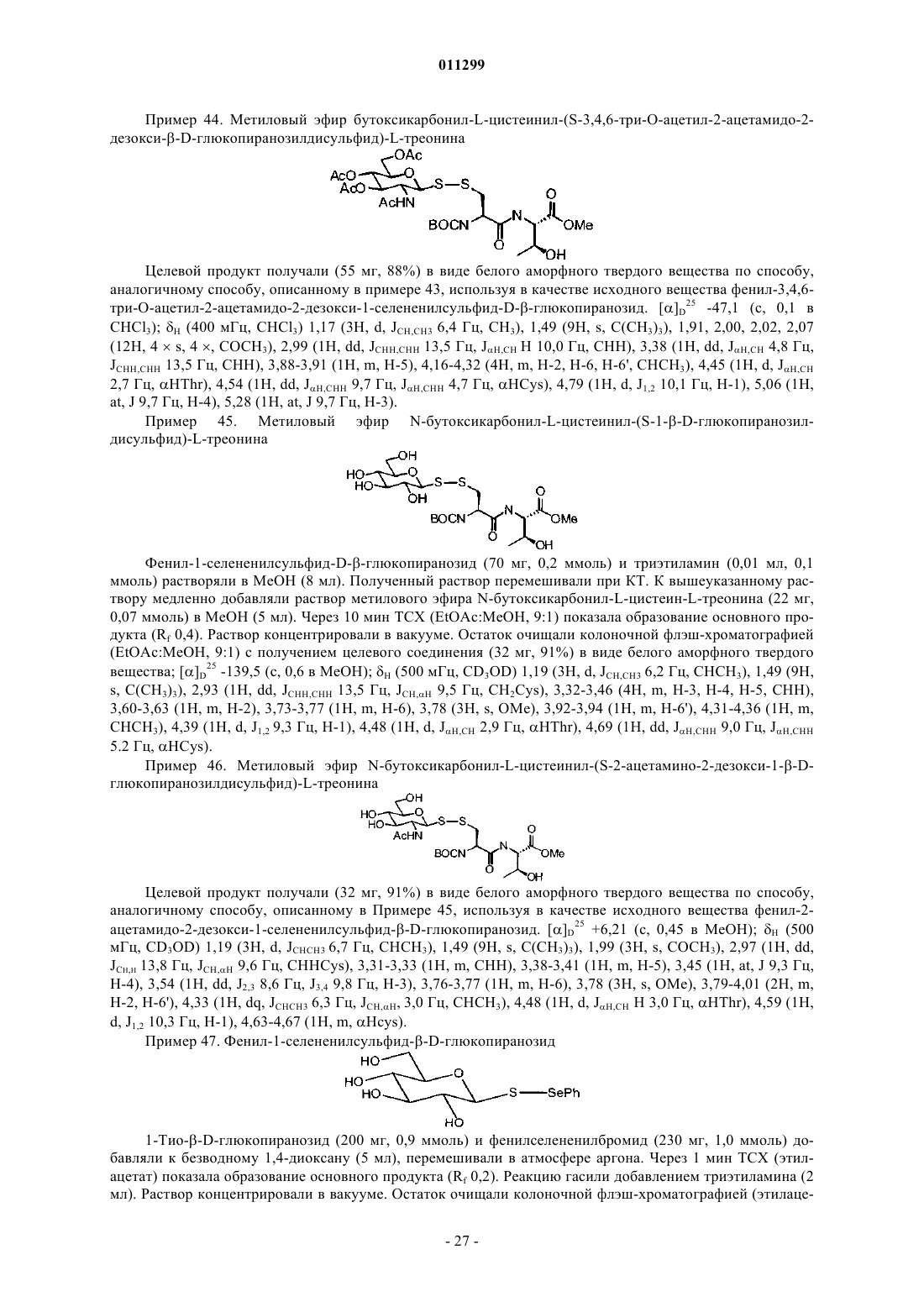

Текст