Способы лечения женщин в постклимактерическом состоянии с применением ультранизких доз эстрогена

Формула / Реферат

1. Способ лечения соматических физических состояний во время постклимактерического периода, отличающийся тем, что он предусматривает системное введение эстрогена в количестве, достаточном для обеспечения уровня эстрогена в сыворотке, эквивалентного содержанию в сыворотке эстрадиола, равного примерно 5-15 пг/мл.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что физические состояния выбраны из группы, включающей постклимактерическое уменьшение содержания эстрогена, повышенный риск остеопорозного перелома костей из-за постклимактерического остеопороза и снижение плотности костной ткани.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что количество эстрогена, которое вводится, достаточно для обеспечения уровня эстрогена в сыворотке, эквивалентного содержанию эстрадиола в сыворотке, равного примерно 5-10 пг/мл.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что эстроген представляет собой эстрадиол.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что указанное количество эстрадиола вводится орально.

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что эстрадиол вводится в количестве менее чем 0,5 мкг в день.

7. Способ по п.5, отличающийся тем, что эстрадиол вводится в количестве 0,10-0,25 мкг в день.

8. Способ по п.4, отличающийся тем, что эстрадиол вводится парэнтерально.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что эстрадиол вводится в количестве менее чем 20 мкг в день.

10. Способ по п.8, отличающийся тем, что эстрадиол вводится в количестве 5-15 мкг в день.

11. Способ по п.8, отличающийся тем, что эстрадиол вводится в количестве около 10 мкг в день.

12. Способ по п.4, отличающийся тем, что эстрадиол вводится трансдермально.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что трансдермально вводят не более примерно 15 мкг эстрадиола в день.

14. Способ по п.12, отличающийся тем, что трансдермально вводят примерно 5-15 мкг эстрадиола в день.

15. Способ лечения соматических физических состояний во время постклимактерического периода, отличающийся тем, что он предусматривает трансдермальное введение пациенту эстрогена в количестве, эквивалентном менее чем примерно 20 мкг эстрадиола в день, практически в отсутствие экзогенного прогестина, причем уровень эстрогена в сыворотке пациента эквивалентен содержанию в сыворотке эстрадиола, равного примерно 5-15 пг/мл.

16. Способ по п.15, отличающийся тем, что указанные физические состояния выбраны из группы, включающей постклимактерическое снижение содержания эстрогена, повышенный риск остеопорозного перелома костей из-за постклимактерического остеопороза и снижение плотности костной ткани.

17. Способ по п.15, отличающийся тем, что введение эстрогена осуществляют до гистерэктомии пациента.

18. Способ по п.15, отличающийся тем, что эстроген представляет собой эстрадиол.

19. Способ по п.18, отличающийся тем, что он дополнительно включает в себя операцию определения уровня эстрадиола в сыворотке у пациента перед лечением и обнаружение, является ли уровень эстрадиола в сыворотке у пациента нормальным для женщин во время постклимактерического периода, имеющих ту же возрастную группу, что и пациент.

20. Способ по п.18, отличающийся тем, что вводят примерно 5-15 мкг эстрадиола в день.

21. Способ по п.18, отличающийся тем, что вводят примерно 10 мкг эстрадиола в день.

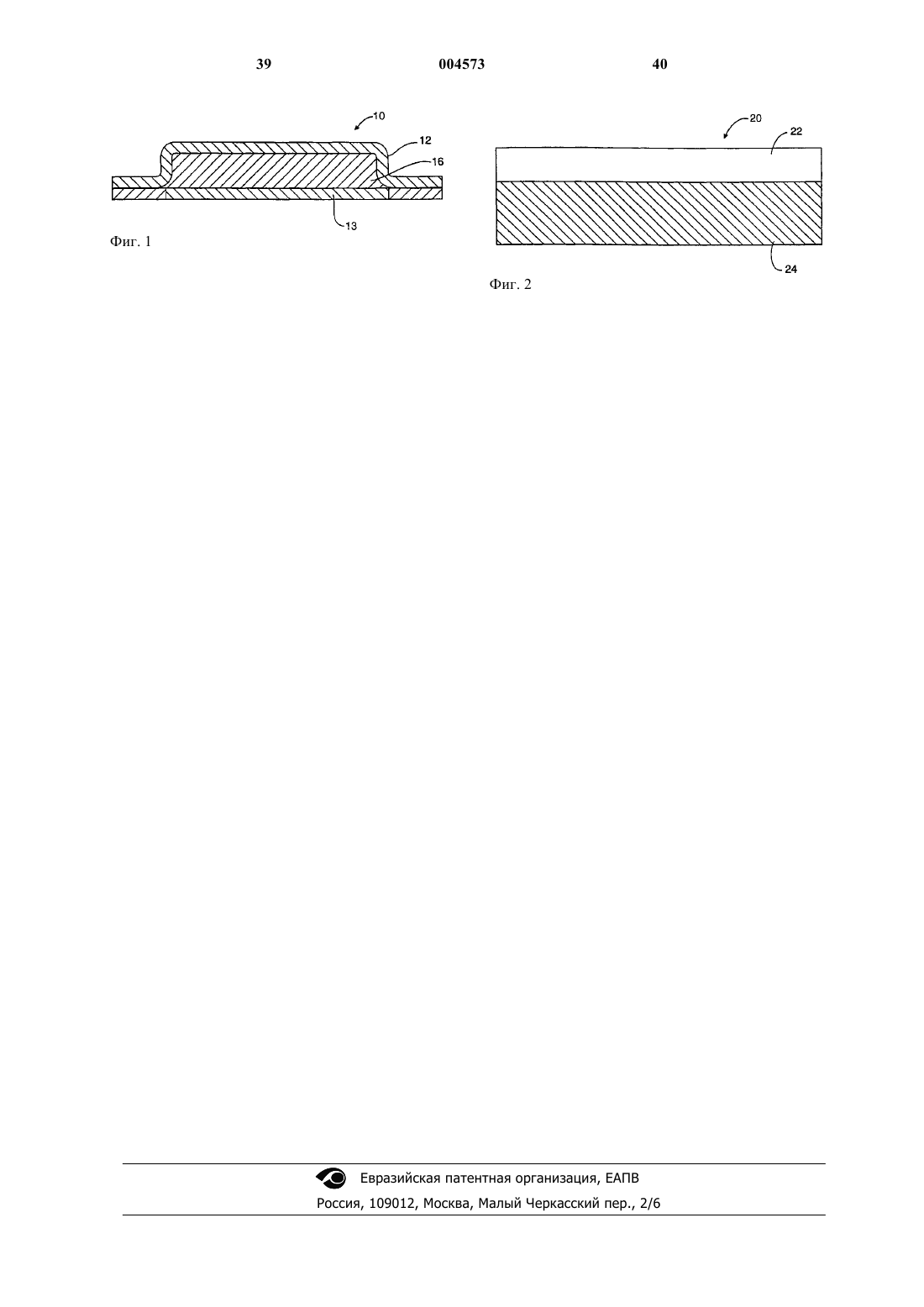

22. Набор для пациента, страдающего от соматических физических состояний, вызванных постклимактерическим снижением содержания эстрогена, отличающийся тем, что он включает в себя

а) трансдермальный пластырь для системного введения эстрогена в количестве, достаточном для обеспечения уровня эстрогена в сыворотке, эквивалентного содержанию в сыворотке эстрадиола, равного примерно 5-15 пг/мл; и

б) инструкции, описывающие метод применения трансдермального пластыря для лечения соматических физических состояний, вызванных постклимактерическим снижением содержания эстрогена у данного пациента.

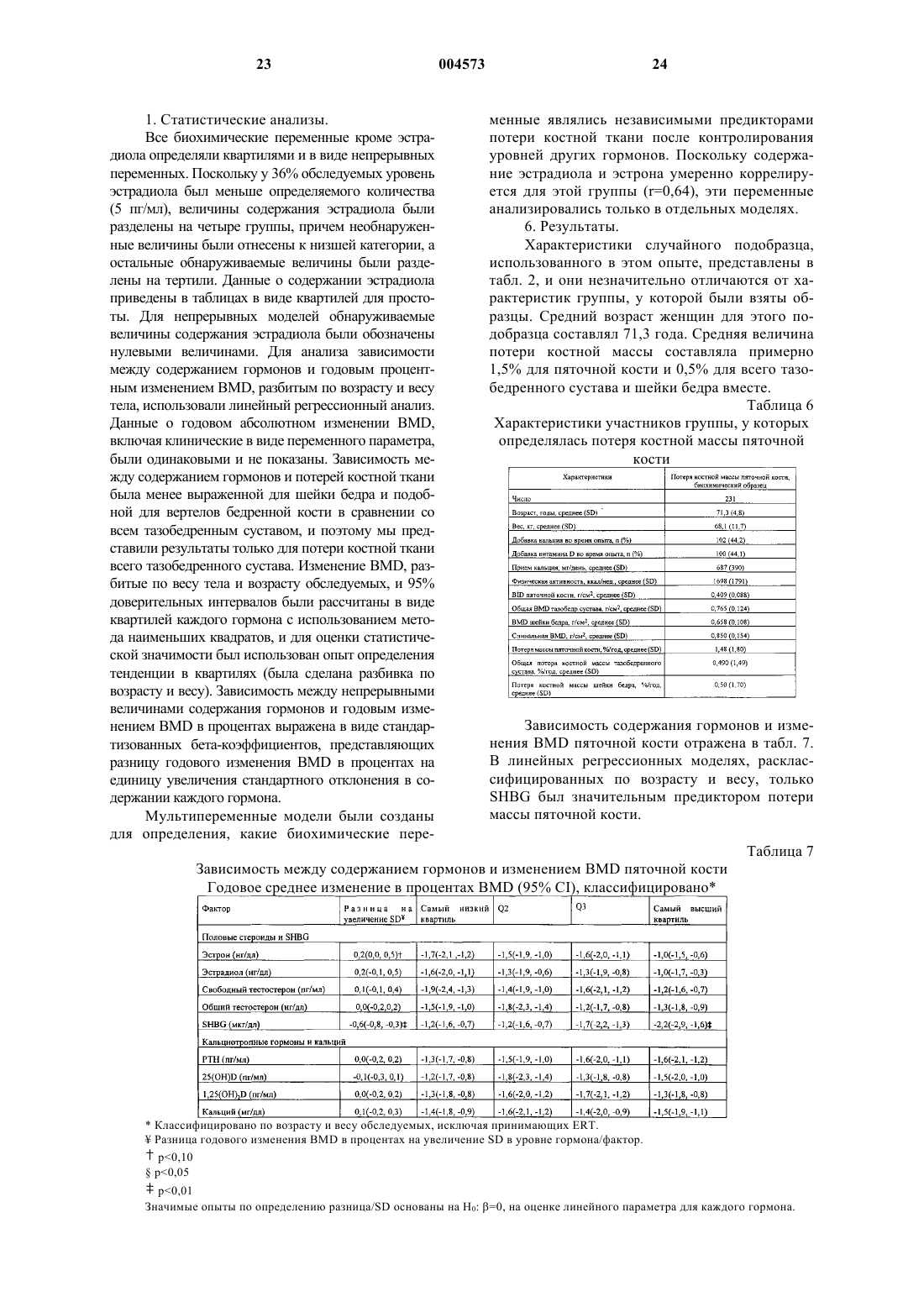

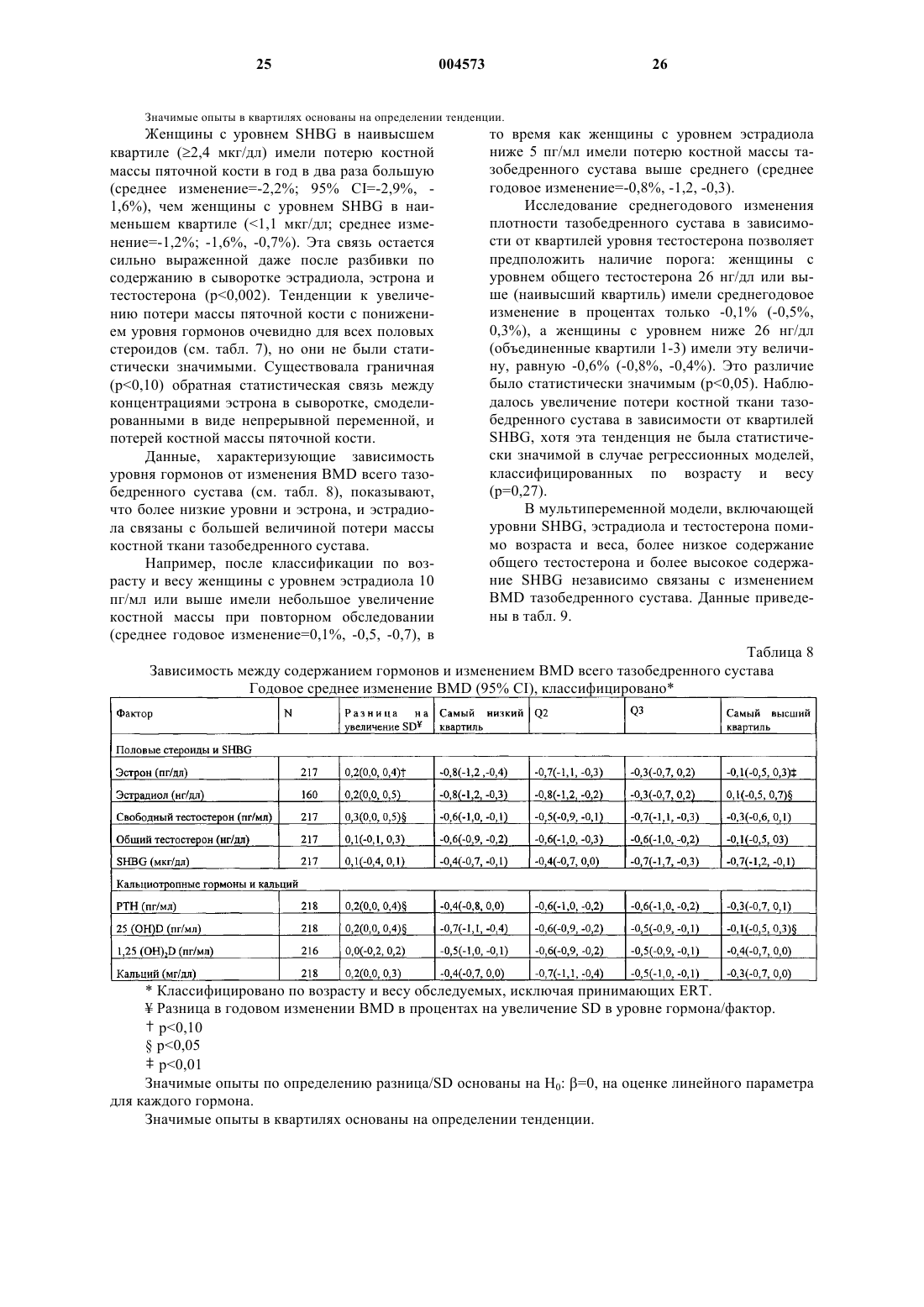

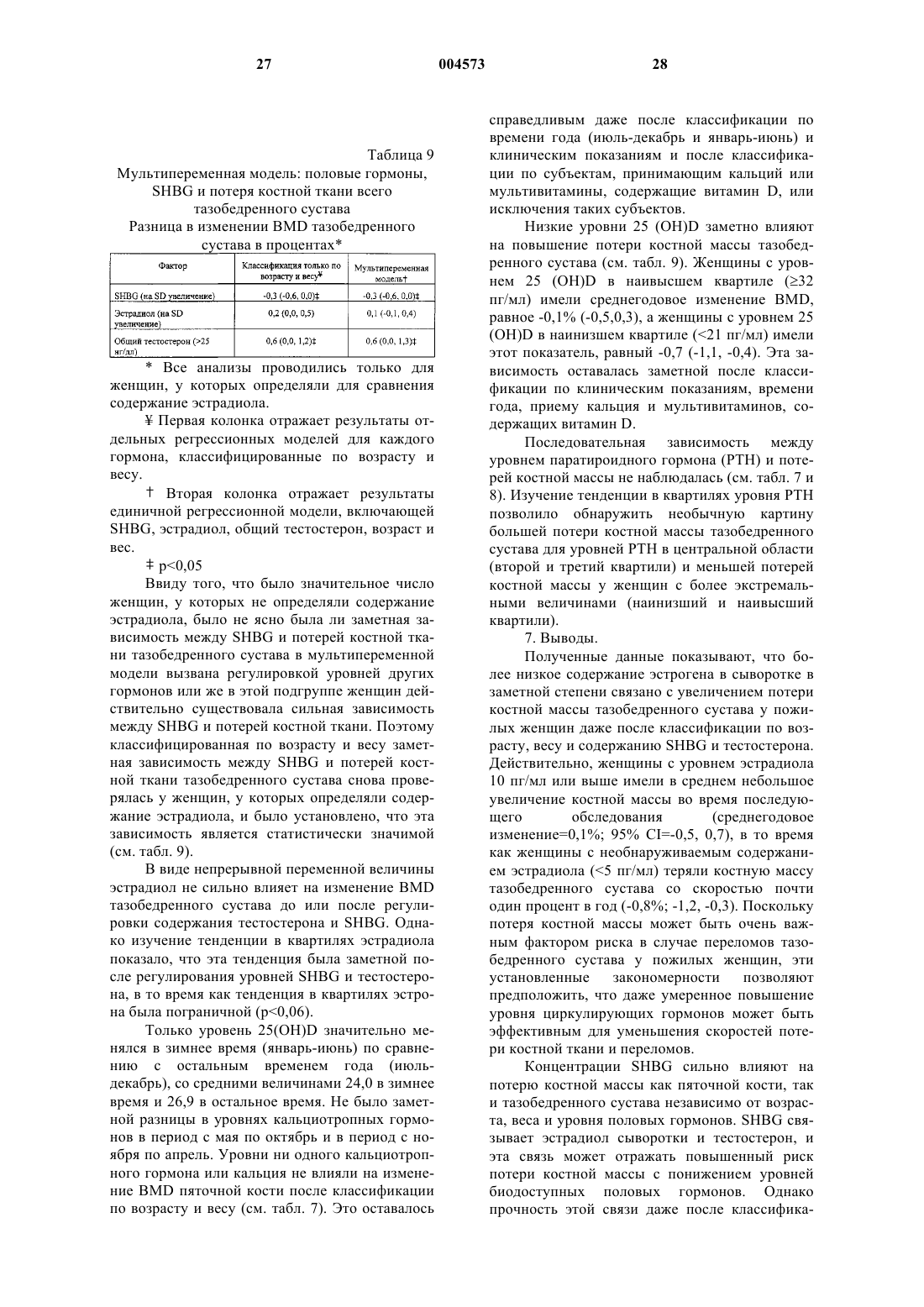

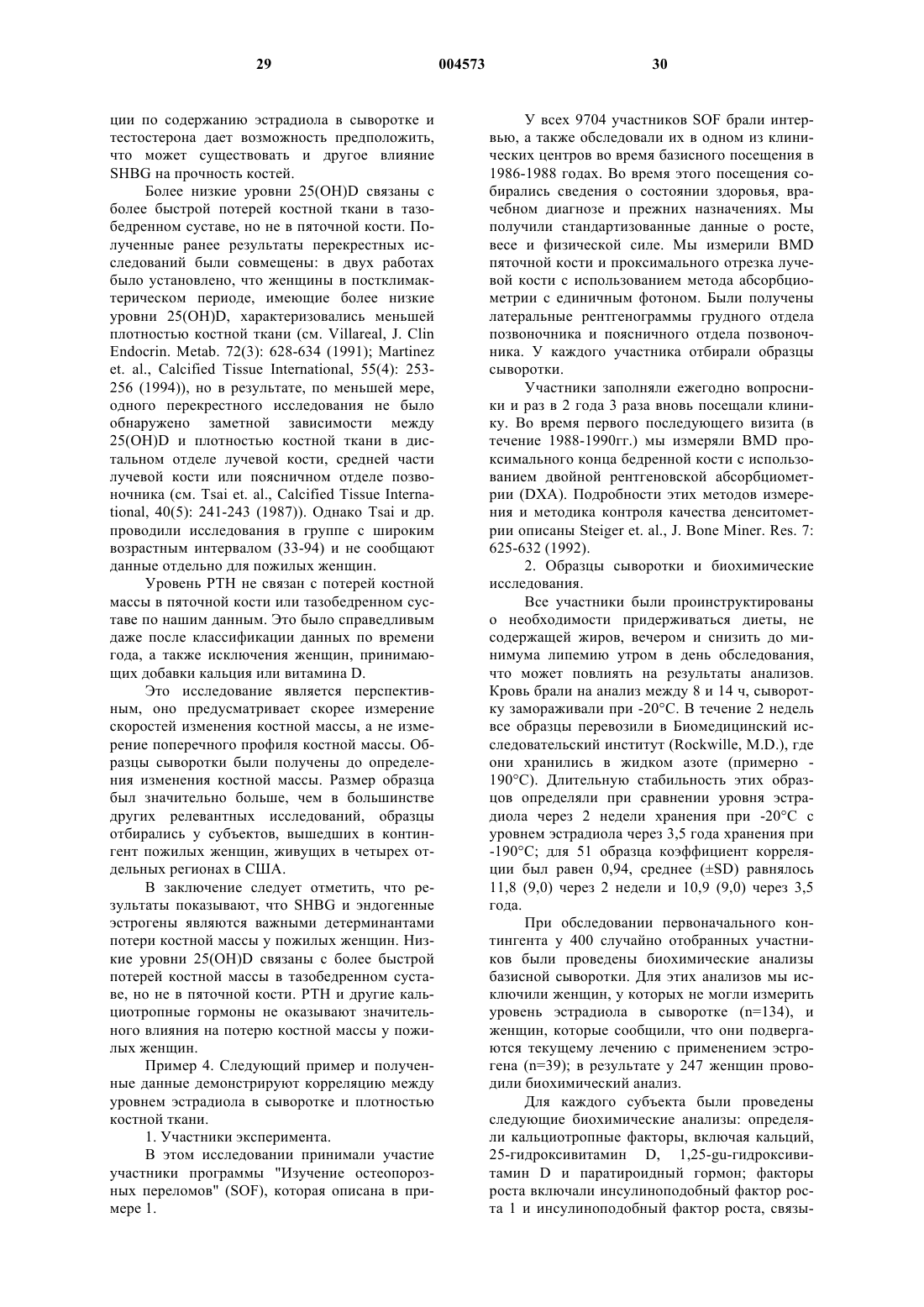

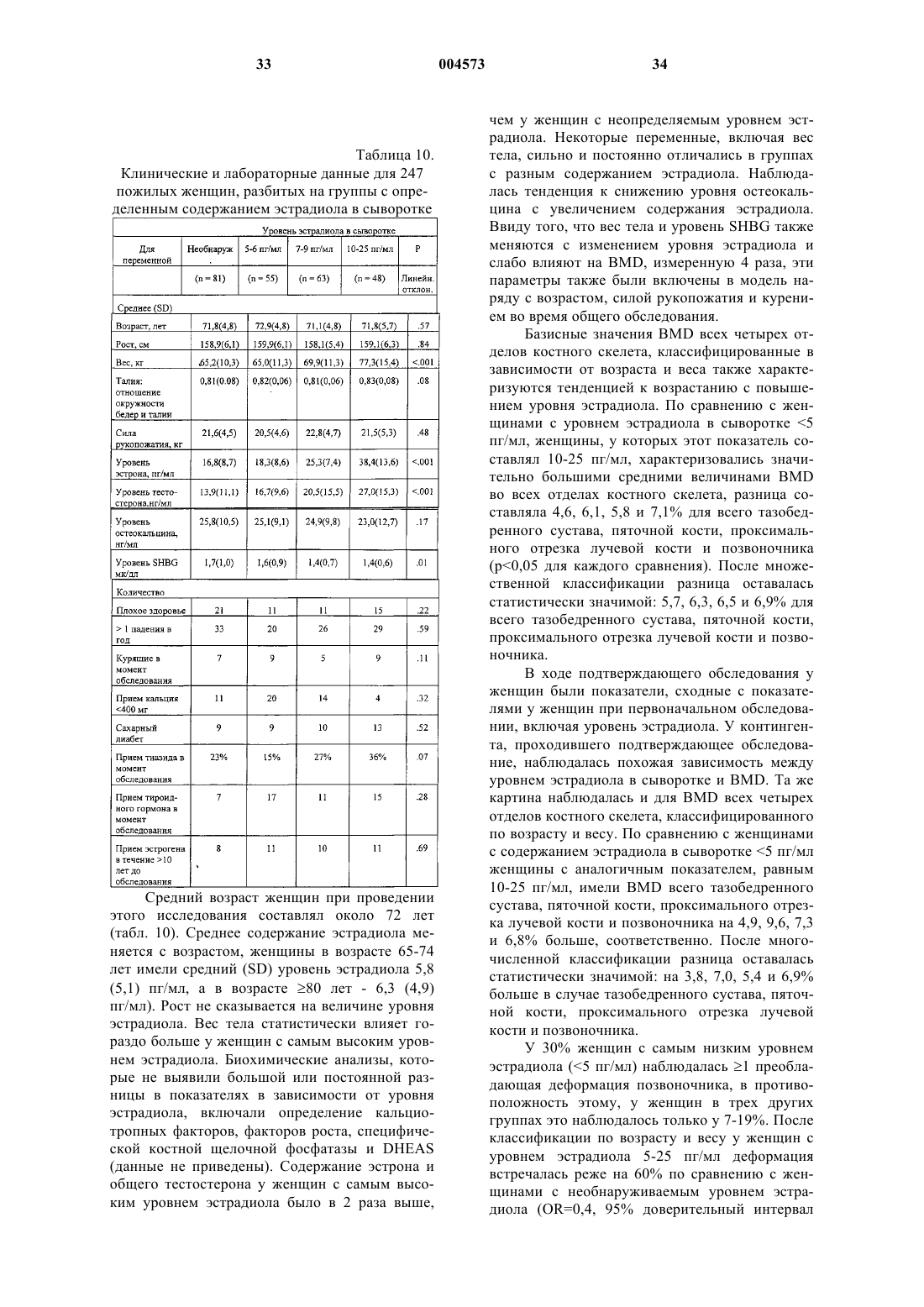

Текст