Способ получения 2-(2-пиридинилметилсульфинил)-1н-бензимидазолов

Номер патента: 18796

Опубликовано: 30.10.2013

Авторы: Смодис Янез, Зупет Рок, Котар-Ёрдан Берта, Искра Ернеи, Рузиц Милош, Ставбер Стоян

Формула / Реферат

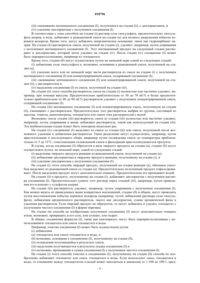

1. Способ получения соединения формулы (I)

или его соли, или сольвата, или гидрата, где

R1 выбран из группы, состоящей из водорода, C1-4-алкила и С1-4-алкокси, где С1-С4-алкил и С1-С4-алкокси не замещены или замещены одним или более чем одним галогеном,

R2 выбран из группы, состоящей из водорода, С1-С4-алкила и С1-C4-алкокси, где С1-С4-алкил и С1-С4-алкокси не замещены или замещены одним или более чем одним галогеном,

R3 представляет собой С1-С4-алкил, не замещенный или замещенный одним или более чем одним галогеном или одним или более чем одним С1-C4-алкокси, и

R4 выбран из группы, состоящей из водорода и С1-С4-алкила, не замещенного или замещенного одним или более чем одним галогеном,

включающий

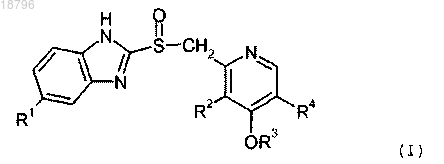

(а) окисление соединения формулы (II)

или его гидрата, или сольвата, или соли, в котором R1, R2, R3 и R4 имеют те же значения, как определено для соединения (I), с получением соединения формулы (I), где окисление проводят в присутствии перекиси водорода или аддукта мочевины с перекисью водорода, трифторэтанола и металлического катализатора,

(б) выделение соединения формулы (I) и

(в) возможно, очистку соединения формулы (I) и/или превращение его в его соль, или сольват, или гидрат.

2. Способ по п.1, где R1 представляет собой дифторметокси, R2 представляет собой метокси, R3 представляет собой метил и R4 представляет собой водород.

3. Способ по п.1, где R1 представляет собой водород, R2 представляет собой метил, R3 представляет собой 2-трифторэтил и R4 представляет собой водород.

4. Способ по п.1, где R1 представляет собой метокси, R2 представляет собой метил, R3 представляет собой метил и R4 представляет собой метил.

5. Способ по п.1, где R1 представляет собой водород, R2 представляет собой метил, R3 представляет собой 3-метоксипропил и R4 представляет собой водород.

6. Способ по любому из пп.1-5, где перекись водорода используют в форме водного раствора перекиси водорода.

7. Способ по любому из пп.1-6, где перекись водорода присутствует в количестве от 0,5 до 3,0 экв. относительно соединения (II).

8. Способ по любому из пп.1-7, где металл в металлическом катализаторе выбирают из группы, состоящей из рения, ванадия, молибдена, вольфрама, церия и иттербия.

9. Способ по п.8, где металлический катализатор выбирают из группы, состоящей из CH3ReO3, C2H5ReO3, Re(PPh3)2OCl3, Na2MoO4, V2O5, VOCl3, VOF3, VO(OC2H5)3, VO(1-OC3H7)3, VO(2-OC3H7)3, VO(CH3COCHCOCH3)2, NaVO3, H2WO4, H4SiW12O40, (NH4)2Ce(NO3)6 и Yb(OSO2CF3)3.

10. Способ по п.8 или 9, где металлический катализатор присутсвует в количестве от 0,0001 до 0,1 экв. относительно соединения (II).

11. Способ по любому из пп.1-10, где стадию (а) осуществляют в присутствии трифторэтанола и органического растворителя.

12. Способ по п. 11, где указанный органический растворитель выбирают из группы, состоящей из метанола, этанола, ацетона, ацетонитрила, С6Н5СР3, простых эфиров, неполярных растворителей, и их смесей.

13. Способ по п.12, где указанный простой эфир представляет собой тетрагидрофуран и указанные неполярные растворители представляют собой дихлорметан или изоалканы.

14. Способ по любому из пп.1-13, где соединение (II) используют на стадии (а) в концентрации от 0,1 до 5 моль/л.

15. Способ по любому из пп.1-14, где стадию (а) осуществляют при температуре, находящейся в диапазоне от -30 до 30°С.

16. Способ по любому из пп.8-15, где перекись водорода или аддукт мочевины с перекисью водорода добавляют к растворенному соединению формулы (II) или его гидрату, сольвату или соли и затем реакцию инициируют путем добавления металлического катализатора.

17. Способ по п.1, где стадию (б) осуществляют, проводя следующие операции:

(i) добавление ацетона или раствора тиосульфатной соли и, возможно, основания в реакционную смесь, полученную на стадии (а),

(ii) добавление воды к смеси из операции (i) для осаждения твердого соединения (I) и

(iii) выделение соединения (I).

18. Способ по п.1, где стадию (б) осуществляют, проводя следующие операции:

(i) добавление к реакционной смеси, полученной на стадии (а), дихлорметана, раствора соли тиосульфата и, возможно, основания,

(ii) полное удаление растворителя из смеси из операции (i) с получением неочищенного соединения (I),

(iii) добавление этилацетата к полученному в результате операции (ii) неочищенному соединению (I) и

(iv) удаление этилацетата с получением соединения (I).

19. Способ по п.1, где стадию (б) осуществляют, проводя следующие операции:

(i) добавление раствора соли тиосульфата и, возможно, основания к реакционной смеси, полученной на стадии (а),

(ii) полное удаление растворителя из смеси из операции (i) с получением неочищенного соединения (I),

(iii) смешивание неочищенного соединения (I), полученного в результате операции (ii), с дихлорметаном и

(iv) удаление дихлорметана с получением соединения (I).

20. Способ по п.1, где стадию (б) осуществляют, проводя следующие операции:

(i) выделение твердого продукта реакции из реакционной смеси, полученной на стадии (а),

(ii) добавление дихлорметана к твердому продукту реакции, полученному в результате операции (i), и

(iii) удаление дихлорметана с получением соединения (I).

21. Способ по п.1, где стадию (б) осуществляют, проводя следующие операции:

(i) добавление соли тиосульфата и, возможно, основания к реакционной смеси, полученной на стадии (а),

(ii) удаление всего или по меньшей мере части растворителя в смеси из операции (i) с получением неочищенного соединения (I) или концентрированной смеси, содержащей соединение (I),

(iii) смешивание неочищенного соединения (I) или концентрированной смеси, полученной в результате операции (ii), с растворителем и

(iv) выделение соединения (I) из смеси, полученной в результате операции (iii).

Текст

Изобретение относится к способу получения 2-(2-пиридинилметилсульфинил)-1 Н-бензимидазолов путем оксисления тиоэфирного предшественника в присутствии трифторэтанола. Область изобретения Изобретение относится к способу получения 2-(2-пиридинилметилсульфинил)-1H-бензимидазолов,таких как пантопразол, лансопразол, омепразол и рабепразол. Предшествующий уровень техники Замещенные соединения 2-(2-пиридинилметилсульфинил)-1 Н-бензимидазола представляют собой хорошо известные ингибиторы желудочного протонного насоса. Эти соединения могут ингибировать секрецию кислоты желудочного сока и применяются в качестве противоязвенного агента. Их можно представить следующей общей формулой, где R1-R4 имеют одинаковые значения, как описано ниже: Примеры таких бензимидазоловых соединений включают 2-3-метил-4-(2,2,2-трифторэтокси)-2 пиридинил]метил]сульфинил]-1H-бензимидазол (лансопразол), 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2 пиридинил]метил]сульфинил]-1 Н-бензимидазол (пантопразол), 5-метокси-2-4-метокси-3,5-диметил-2 пиридинил]метил]сульфинил]-1 Н-бензимидазол (омепразол) и 2-4-(3-метоксипропокси)-3-метил-2 пиридинил]метил]сульфинил]-1 Н-бензимидазол (рабепразол). Способы получения бензимидазолов известны. Некоторые способы включают применение предшественника, имеющего тиоэфирную группу, которую подвергают окислению. В ЕР 0174726 В 1 описано применение перкислоты, такой как хлорпербензойная кислота, бромит натрия, гипохлорит натрия или перекись водорода, в качестве окисляющего агента. Окисление проводили в галогенированных углеводородах, амидах, спиртах или их смесях. В ЕР 0302720 А 1 описан способ получения 2-сульфинилбензимидазолов с использованием перекиси водорода в присутствии соединения ванадия, такого как пентоксид ванадия, метаванадат натрия или ацетилацетонат ванадия. В WO 02/062786 А 1, окисление предшественника тиоэфира проводили с использованием третбутилгидропероксида (ТВНР) в присутствии пентоксида ванадия, метаванадата натрия или ацетилацетоната ванадия. Предпочтительно, окисление проводили в толуоле или изопропаноле. В WO 2004/011455 А 1 описан способ получения ланзопразола с использованием третбутилгидропероксида (ТВНР) в присутствии окситрихлорида ванадия в качестве катализатора, где реакцию проводили в растворителе, таком как C1-5-спирт, декан, нонан, толуол или их смесь с водой. Кроме того, реакцию предпочтительно проводили в присутствии слабого основания.WO 03/008406 А 1 относится к способу получения соединений типа бензоимидазолов путем реакции соответствующего предшественника с окислителем в подходящем растворителе, с экстракцией сульфоновых побочных продуктов и выделением целевого продукта. Предпочтительно в качестве окислителя применяют хлорпербензойную кислоту. В ЕР 0997461 А 1 описано окисление тиоэфирного бензимидазола соответствующим сульфоксидным соединением с использованием N-галосукцинимида, 1,3-дигало-5,5-диметилгидантоина или дихлоризоцианурата в присутствии основания. Альтернативно в качестве окислителя можно применять перборатное соединение в присутствии кислого ангидрида или металлического катализатора. В WO 01/21617 А 1 предложен способ получения лансопразола с использованием перекиси водорода в присутствии рениевого катализатора. Предпочтительно в качестве катализатора применяют метилтриоксорений. Окисление проводят в этаноле. Селективность, достигнутая на стадии окисления, как сообщается, является приемлемой, если реакцию проводят при температуре от -20 до -30 С, и количество соединения рения составляет от 1 до 5 моль% по отношению к исходному веществу. При более высоких температурах реакции и более низких концентрациях катализатора повышалось образование примесей. Наконец, в WO 2004/056803 А 1 описывается способ получения сульфинильных производных с использованием перекиси водорода в качестве окислителя в присутствии соединения рения. В противоположность WO 01/21617 А 1, согласно этому документу предлагается использовать рениевый катализатор в количестве от 0,01 до 0,5 моль% по отношению к исходному соединению - сульфиду, и поддерживать температуру реакции в диапазоне от 0 С до комнатной температуры. В качестве растворителя во время стадии окисления можно применять линейные или разветвленные C1-С 6-спирты, кетоны, эфиры, сложные эфиры или амиды сами по себе или в смеси с водой. Предпочтительно применяют метанол. При температуре реакции 5 С, концентрации катализатора 0,1 моль% и времени реакции 4 часа, лансопразол образуется с выходом 75%. Способы получения замещенных соединений 2-(2-пиридинилметилсульфинил)-1H-бензимидазола в соответствии с предшествующим уровнем техники все же имеют недостатки, заключающиеся в низком выходе полученного бензимидазола, высоком содержании примесей бензимидазола и/или применении неэкономичных условий реакции. Это может происходить из-за того, что в частности, при более высоких температурах реакции селективность на стадии окисления ниже, и, таким образом, могут образовываться побочные продукты, такие как N-оксид соответствующего бензимидазола и соответствующий сульфон,путем окисления азота и сверхокисления сульфида, соответственно. Следовательно, до сих пор существует необходимость в создании улучшенного способа получения замещенных соединений 2-(2-пиридинилметилсульфинил)-1H-бензимидазола, не имеющего вышеупомянутых недостатков. В частности, желателен способ, который обеспечивает улучшенный баланс между селективностью реакции окисления, выходом продукта и экономической эффективностью условий реакции. Эта проблема неожиданно решается с помощью способов получения лансопразола по пп.1-24. Подробное описание изобретения Согласно первому аспекту изобретения способ получения соединения формулы (I)R1 выбран из группы, состоящей из водорода, C1-4-алкила и С 1-4-алкокси, где С 1-С 4-алкил и C1-C4 алкокси не замещены или замещены одним или более чем одним галогеном,R2 выбран из группы, состоящей из водорода, С 1-С 4-алкила и С 1-С 4-алкокси, где С 1-С 4-алкил и С 1 С 4-алкокси не замещены или замещены одним или более чем одним галогеном,R3 представляет собой С 1-С 4-алкил, не замещенный или замещенный одним или более чем одним галогеном или одним или более чем одним С 1-С 4-алкокси, иR4 выбран из группы, состоящей из водорода и С 1-С 4-алкила, не замещенного или замещенного одним или более чем одним галогеном,включает(а) окисление соединения формулы (II) или его гидрата, сольвата или соли, где R1, R2, R3 и R4 имеют те же значения, как определено выше,с получением соединения формулы (I), где окисление проводят в присутствии трифторэтанола,(б) возможно, выделение соединения формулы (I) и(в) возможно, очистку соединения формулы (I) и/или превращение его в его соль, сольват или гидрат. Неожиданно было обнаружено, что присутствие трифторэтанола дает возможность получения замещенных 2-(2-пиридинилметилсульфинил)-1H-бензимидазольных соединений с высоким выходом и приводит к образованию замещенных 2-(2-пиридинилметилсульфинил)-1H-бензимидазольных соединений, которые содержат лишь небольшие количества примесей. Предпочтительно, получают такое соединение формулы (I), в котором R1-R4 обладают независимо друг от друга следующими значениями:R1 выбран из группы, состоящей из водорода и С 1-С 4-алкокси, который не замещен или замещен одним или более чем одним галогеном,R2 выбран из группы, состоящей из незамещенного С 1-С 4-алкила и незамещенного С 1-С 4-алкокси,R3 представляет собой С 1-С 4-алкил, не замещенный или замещенный одним или более чем одним галогеном или одним или более чем одним C1-C4-алкокси, иR4 выбран из группы, состоящей из водорода и незамещенного С 1-С 4-алкила. Более предпочтительно получают соединение формулы (I), в котором R1-R4 независимо друг от друга имеют следующие значения:R1 выбран из группы, состоящей из водорода, метокси и дифторметокси, R2 выбран из группы, состоящей из метила и метокси,R3 выбран из группы, состоящей из метила, 2-трифторэтила и 3-метоксипропила, иR4 выбран из группы, состоящей из водорода и метила. Наиболее предпочтительно, соединение формулы (I) представляет собой пантопразол (R1 = -OCHF2,2R4 = -Н). На стадии (а) способа по изобретению реакции подвергают соединение формулы (II) или его производное. Предпочтительно, применяют соединение (II), или сольват, или гидрат соединения (II). Обычно применяют гидрат соединения (II). В предпочтительных воплощениях способа по изобретению, значения радикалов R1-R4 соединения (II) соответствуют выше упомянутым предпочтительным значениям радика-2 018796 лов R1-R4 соединения (I). Предпочтительно, концентрация соединения (II) в реакционной смеси составляет от 0,1 до 5,0 моль/л, более предпочтительно от 0,2 до 2,0 моль/л и наиболее предпочтительно от 0,3 до 1,2 моль/л. Предпочтительно, в способе по изобретению окисление тиоэфирной группы соединения формулы(II), гидрата, сольвата или его соли осуществляют перекисью водорода в качестве окислителя. Наиболее предпочтительно, перекись водорода применяют в форме водного раствора. Кроме того, предпочтительно, чтобы концентрация водного раствора перекиси водорода варьировала от 10 до 70 мас.%, более предпочтительно от 20 до 50 мас.%. Наиболее предпочтительная концентрация составляет приблизительно от 30 до 35 мас.%. Также возможно применение такого источника перекиси водорода, как аддукт мочевины с перекисью водорода. Применяемое количество перекиси водорода, в общем, составляет приблизительно от 0,5 до 3,0 эквивалентов, предпочтительно от 0,7 до 2,0 эквивалентов и наиболее предпочтительно от 0,9 до 1,5 эквивалентов по соотношению к соединению (II). Кроме того, предпочтительно проводить окисление на стадии (а) в присутствии металлического катализатора. Предпочтительно, металл или металлический катализатор выбирают из группы, состоящей из рения, ванадия, молибдена, вольфрама, церия и иттербия. Более предпочтительно металлический катализатор выбирают из группы, состоящей из CH3ReO3, C2H5ReO3) Re (PPh3) 2OC13, Na2MoO4, V2O5,VOCl3, VOF3, VO(OC2H5)3) VO(1-OC3H7)3, VO (2-OC3H7)3, VO(CH3COCHCOCH3)2, NaVO3, H2WO4,H4SiW12O4O, (NH4)2Ce(NO3)6, Yb(OSO2CF3)3. Наиболее предпочтительно применяют метилтриоксорений. Обычно количество металлического катализатора составляет приблизительно от 0,0001 до 0,1 эквивалентов, предпочтительно от 0,0002 до 0,01 эквивалентов и наиболее предпочтительно от 0,0005 до 0,0015 эквивалентов по отношению к соединению (II). Если металлический катализатор представляет собой метилтриоксорений, то особенно предпочтительно применять его в количестве приблизительно от 0,0005 до 0,0015 эквивалентов по отношению к соединению (II) (соответствует 0,05-0,15 мол.%). Другие соединения металлов обычно применяют в концентрации от 0,005 до 0,015 эквивалентов по отношению к соединению (II) (соответствует 0,5-1,5 мол.%). Стадию (а) проводят в присутствии трифторэтанола (CF3CH2OH). Кроме того, стадию (а) можно проводить в присутствии трифторэтанола и органического растворителя. Этот органический растворитель может быть выбран из группы, состоящей из метанола, этанола, ацетона, ацетонитрила, C6H5CF3,эфиров, таких как тетрагидрофуран (THF), неполярных растворителей, таких как дихлорметан и изоалканы (например, изооктан), и их смесей. В соответствии с особенно предпочтительным воплощением стадию (а) проводят в растворителе, содержащем трифторэтанол. Растворитель представляет собой либо только трифторэтанол, либо смесь трифторэтанола со вторым органическим растворителем. Предпочтительно, второй органический растворитель выбрнан из группы, содержащей метанол, этанол, ацетон,ацетонитрил, C6H5CF3, эфиры, такие как THF, неполярные растворители, такие как дихлорметан и изоалканы (например, изооктан), и их смеси. Если применяют смесь трифторэтанола со вторым органическим растворителем, то соотношение между трифторэтанолом и указанным вторым растворителем предпочтительно варьирует от 1:1 до 1:5, более предпочтительно, от 1:2 до 1:4 по объему растворителей. В частности, соотношение между трифторэтанолом и указанным вторым растворителем составляет приблизительно 1:3 по объему растворителей. В предпочтительном воплощении настоящего изобретения реакцию на стадии (а) проводят при температуре от -30 до 30 С, предпочтительн, от -10 до 30 С и более предпочтительно от 0 до 30 С. Если в качестве растворителя применяют только трифторэтанол, то температура реакции предпочтительно составляет от -20 до 20 С, более предпочтительно от -10 до 10 С и наиболее предпочтительно приблизительно 0 С. Если применяют смесь трифторэтанола и второго органического растворителя, то предпочтительная температура увеличивается в зависимости от природы указанного второго растворителя и пропорций смеси. Например, при соотношении трифторэтанола и второго растворителя 1:3, предпочтительная температура реакции в целом варьирует от 15 до 30 С. Неожиданно было обнаружено, что применение трифторэатнола на стадии (а) делает возможным окисление соединения (II) с получением соединения (I) с высоким выходом и высокой селективностью. Кроме того, использование смеси трифторэтанола со вторым органическим растворителем даже делает возможным избирательное получение соединения (I) при более высоких температурах реакции. Таким образом, можно получить очень чистое соединение (I) в обычных реакторах без специального низкотемпературного оборудования, что также существенно для применения способа в промышленном масштабе. Более того, соединения формулы (I) хорошо растворимы в трифторэтаноле, так что реакционный объем можно уменьшить, что является дополнительным преимуществом. Показано, что реакция превращения соединения (II) или его гидрата, сольвата или соли в соединение формулы (I) может происходить при любой последовательности добавления, т.е. при первоначальном добавлении металлического катализатора в реакционную смесь с последующим добавлением перекиси водорода или ее источника, или, альтернативно, при первоначальном добавлении перекиси водорода или ее источника в реакционную смесь с последующим добавлением металлического катализатора. В предпочтительном воплощении перекись водорода или ее источник добавляют к растворенному соединению формулы (II) или его гидрату, сольвату или соли, а затем реакцию инициируют путем добавления металлического катализатора. Предпочтительно реакцию на стадии (а) проводят в течение 1-10 ч. На стадии (б) способа по изобретению полученное соединение (I) могут удалять из реакционной смеси со стадии (а). Это предпочтительно осуществляют с помощью одного из следующих способов. В одном воплощении стадию (б) осуществляют, проводя по меньшей мере одну из следующих стадий:(i) добавление ацетона или раствора тиосульфатной соли и, возможно, основания в реакционную смесь, полученную на стадии (а),(ii) добавление воды к смеси со стадии (i) для осаждения твердого соединения (I), и(iii) выделение соединения (I). На стадии (i) описанной процедуры выделения в реакционную смесь стадии (а) добавляют ацетон или тиосульфатную соль, предпочтительно тиосульфат натрия, растворенный в воде, чтобы вызвать полное разложение избытка перекиси водорода после реакции. Помимо этого, могут добавлять неорганическое соединение, такое как гидроксид натрия или гидроксид калия, или органическое соединение, такое как триэтиламин. На стадии (ii) добавляют воду к смеси со стадии (а) для осаждения соединения (I), которое можно выделить традиционным способом на стадии (iii). В предпочтительном воплощении на стадии (iii) соединение (I), полученное на стадии (ii), отфильтровывают и, возможно, перекристаллизовывают. Предпочтительно перекристаллизацию проводят в смеси воды и органического растворителя. Можно применять органический растворитель - алканол, такой как этанол, 1-метил-2-пирролидон, 1 этил-2-пирролидон, N,N-диметилацетамид, N,N-диметилформамид или их смесь. В частности, применяют смесь воды и 1-метил-2-пирролидона в соотношении от 9:1 до 1:3 (об./об.). Также предпочтительно,чтобы перекристаллизацию проводили в смеси воды и этанола в присутствии слабого основания, такого как триэтиламин или аммиак. Кроме того, на стадии (ш) перекристаллизованное соединение (I) могут суспендировать в воде,предпочтительно при температуре от 15 до 20 С, и перемешивать в течение некоторого времени, например двух часов. Полученный продукт могут собирать путем фильтрации и сушки, например при пониженном давлении при температуре 40 С. В предпочтительном воплощении вода, используемая для суспендирования соединения (I), имеет значение рН от 8 до 11, которое может быть скорректировано путем добавления основания, такого как гидроксид натрия, гидроксид калия, триэтиламин или аммиак. Кроме того, предпочтительно, чтобы суспензию соединения (I) в воде медленно охлаждали до 5 С, а затем фильтровали. Также предпочтительно,чтобы стадию выщелачивания осуществляли несколько раз для увеличения чистоты соединения (I). В соответствии с еще одним воплощением стадию (б) осуществляют, проводя по меньшей мере одну из следующих стадий:(i) добавление к реакционной смеси, полученной на стадии (а), дихлорметана, раствора соли тиосульфата и, возможно, основания(ii) удаление растворителя из смеси со стадии (i) с получением неочищенного соединения (I),(iii) добавление этилацетата к полученному на стадии (ii) неочищенному соединению (I),и (iv) удаление этилацетата с получением соединения (I). На стадии (i) этого способа добавляют дихлорметан. Далее добавляют раствор соли тиосульфата,предпочтительно тиосульфата натрия, в воде для полного разрушения избытка перекиси водорода. Кроме того, могут добавлять неорганическое основание, такое как гидрокарбонат натрия. После этого реакционную смесь предпочтительно сушат, например, приводя ее в контакт с сульфатом натрия. На стадии (ii) растворитель реакционной смеси со стадии (i) удаляют, например путем испарения. Вследствие реакций комплексообразования с соединением (I) сложно полностью удалить тритрифторэтанол. Таким образом, на стадии (и) получают неочищенное соединение (I). Перед стадией (iii) неочищенное соединение (I), полученное на стадии (ii), могут очищать, например, пропуская через хроматографическую колонку (например, следующего состава: неподвижная фаза: SiO2, подвижная фаза: метанол/дихлорметан 1:9). На стадии (iii) к неочищенному соединению добавляют этилацетат (I), и получающуюся в результате смесь затем концентрируют, например, путем упаривания на стадии (iv). Предпочтительно, стадии (iii) и (iv) осуществляют несколько раз для увеличения чистоты соединения (I). Кроме того, стадию (б) могут осуществлять, проводя по меньшей мере одну из следующих стадий:(i) добавление раствора соли тиосульфата и, возможно, основания к реакционной смеси, полученной на стадии (а),(ii) полное удаление растворителя из смеси со стадии (i) с получением неочищенного соединения(iii) смешивание неочищенного соединения (I), полученного на стадии (ii), с дихлорметаном, и(iv) удаление дихлорметана с получением соединения (I). В соответствии с этим способом на стадии (i) раствор соли тиосульфата, предпочтительно тиосульфата натрия, в воде, добавляют к реакционной смеси на стадии (а) для полного разрушения избытка перекиси водорода. Кроме того, могут добавлять неорганическое основание, такое как гидрокарбонат натрия. На стадии (ii) растворитель смеси, полученной на стадии (i), удаляют, например, путем упаривания с получением неочищенного соединения (I). Этот неочищенный продукт на следующей стадии растворяют в дихлорметане, который затем удаляют на стадии (iv). После стадии (iv) соединение (I) может быть перекристаллизовано, например из этилацетата. Кроме того, стадию (б) могут осуществлять путем по меньшей мере одной из следующих стадий:(i) добавление соли тиосульфата и, возможно, основания к реакционной смеси, полученной на стадии (а),(ii) удаление всего или по меньшей мере части растворителя из смеси на стадии (i) с получением неочищенного соединения (I) или концентрированной смеси, содержащей соединение (I),(iii) смешивание неочищенного соединения (I) или концентрированной смеси, полученной на стадии (ii), с растворителем и(iv) выделение соединения (I) из смеси, полученной на стадии (iii). На стадии (ii) этого способа растворитель смеси на стадии (i) полностью или частично удаляют, например, при помощи вакуума. Предпочтительно приблизительно от 30 до 70 об.% и более предпочтительно приблизительно от 40 до 60 об.% растворителя удаляют с получением концентрированной смеси,содержащей соединение (I). На стадии (iii) неочищенное соединение (I) или концентрированную смесь, полученную на стадии(ii), смешивают с растворителем. Предпочтительно этот растворитель выбран из группы, состоящей из ацетона, этанола, ацентонитрила, этилацетата или смеси этих растворителей с водой. Возможно, после стадии (iii) растворитель смеси со стадии (iii) полностью или частично удаляют,например, путем упаривания и вновь добавляют растворитель, такой как используемый на стадии (iii). Эта необязательная стадия может быть повторена несколько раз. На стадии (iv) соединение (I) выделяют из смеси со стадии (iii) или смеси, полученной после возможного удаления и добавления растворителя. Такое разделение могут осуществлять, например, путем кристаллизации и последующего сбора, например путем охлаждения смеси до температуры приблизительно от 5 до 15 С, гомогенизации охлажденной смеси и фильтрации кристаллизующегося продукта. В случае, когда соединение (I) образуется в виде твердого продукта на стадии (а), стадию (б) могут осуществлять путем, по меньшей мере, одной из следующих стадий:(i) выделение твердого продукта реакции из реакционной смеси, полученной на стадии (а),(ii) добавление дихлорметана к твердому продукту реакции, полученному на стадии (i), и(iii) удаление дихлорметана с получением соединения (I). На стадии (i) этого способа твердый продукт, полученный на стадии реакции (а), обычным способом выделяют из реакционной смеси со стадии (а). Предпочтительно полученный продукт отфильтровывают. После выделения продукт могут дополнительно очищать. Предпочтительно его промывают водой. На стадии (ii) к продукту, полученному на стадии (i), добавляют дихлорметан с получением раствора соединения (I). Предпочтительно сушить этот раствор перед стадией (iii), например, путем приведения его в контакт с сульфатом натрия. На стадии (iii) растворитель удаляют, например, путем упаривания с получением соединения (I). Как можно видеть из приведенных выше конкретных воплощений, стадию (б) в общем, могут проводить путем восстановления избытка перекиси водорода (например, путем добавления раствора соли тиосульфата), добавления органического растворителя, такого как дихлорметан, сушки органической фазы и удаления растворителя. Если твердый продукт не образуется, то могут добавлять и удалять этилацетат с получением чистого соединения (I) в форме порошка. На стадии (в) способа по изобретению полученное соединение (I) могут дополнительно очищать и/или, возможно, превращать в его соль, или сольват, или гидрат. В общем, соединения формулы (I), такие как пантопразол, могут быть перекристаллизованы с использованием этилацетата или смеси этилацетата и воды. Например, очистка соединения (I) может быть осуществлена путем(a) этилацетата или смеси этилацетата и воды, и(б) возможно, основания к соединению (I), полученному на стадии (б),(ii) охлаждения получающейся в результате смеси,(iii) выделения получающегося в результате осадка соединения (I) и(iv) возможно, промывания и сушки соединения (I) с получением чистого соединения (I). На стадии (i) этого способа очистки к соединению (I), полученному на стадии (б) способа по изобретению добавляют этилацетат или смесь этилацетата и воды. Если используют смесь этилацетата и воды, то отношение между этилацетатом и водой может находиться в диапазоне от 1:100 до 100:1, пред-5 018796 почтительно от 10:1 до 1:50, более предпочтительно от 1:1 до 1:20 и наиболее предпочтительно, составляет приблизительно 1:10 по объему растворителей. Помимо этилацетата и/или воды к соединению (I) могут добавлять основание, такое как гидроксид натрия. Предпочтительно используют водный раствор гидроксида натрия. Мольное отношение между соединением (I) и гидроксидом натрия может находиться в диапазоне от 200:1 до 1:10, предпочтительно от 150:1 до 10:1, более предпочтительно от 60:1 до 20:1 и наиболее предпочтительно от 40:1 до 30:1. На стадии (ii) получающуюся в результате смесь предпочтительно охлаждают до температуры, находящейся в диапазоне от -20 до 25 С, более предпочтительно от 0 до 20 С и наиболее предпочтительно от 5 до 15 С, такой как от 10 до 15 С для того, чтобы обеспечить возможность осаждения соединения (I). На стадии (iii) выделение получающегося твердого соединения (I), например кристаллического соединения (I), могут осуществлять способами, известными в области техники, такими как фильтрование. Наконец, выделенное соединение (I) могут промывать с использованием, например, охлажденного этилацетата и/или последовательной сушки с получением чистого соединения формулы (I). В еще одном воплощении соединение (I) может быть очищено путем:(i) добавления этилацетата или смеси этилацетата и воды к соединению (I), полученному на стадии(б),(ii) доведения рН до 10-15, предпочтительно 11-14, более предпочтительно 12-14, например, приблизительно 13,(iii) экстракции получающейся в результате смеси один или несколько раз при помощи метиленхлорида,(iv) возможно, промывания объединенных органических слоев водой,(v) доведения рН объединенных водных слоев со стадии (iii) и, возможно, (iv) до 6-9, предпочтительно 7-9, более предпочтительно 7,5-8,5, например приблизительно 8,(vi) выделения получающегося в результате осадка соединения (I) и(vii) возможно, промывания и сушки твердого соединения (I) с получением чистого соединения (I). На стадии (i) этого способа очистки к соединению (I), полученному на стадии (б) способа по изобретению, добавляют этилацетат или смесь этилацетата и воды. Если используют смесь этилацетата и воды, то отношение между этилацетатом и водой может находиться в диапазоне от 1:100 до 100:1, предпочтительно от 10:1 до 1:50, более предпочтительно от 1:1 до 1:20 и наиболее предпочтительно составляет приблизительно 1:10 по объему растворителей. На следующей стадии (ii) рН получающейся в результате смеси доводят до 10-15, предпочтительно 11-14, более предпочтительно 12-14, например приблизительно 13. На рН, например, может влиять добавление водного раствора неорганического основания, такого как гидроксид натрия. На стадии (3) получающуюся смесь экстрагируют один или более чем один раз метиленхлоридом. Предпочтительно, экстракцию осуществляют дважды. После возможного промывания объединенных органических слоев на стадии (iv), объединенные водные слои обрабатывают кислотой на стадии (v) для доведения рН до 6-9, предпочтительно 7-9, более предпочтительно 7,5-8,5, например, приблизительно 8. Предпочтительно используют раствор неорганической или органической кислоты, такой как уксусная кислота. Кроме того, предпочтительно охлаждать объединенные получающиеся в результате водные слои до температуры, находящейся в диапазоне от -20 до 25 С, более предпочтительно, от 0 до 20 С, и наиболее предпочтительно от 5 до 15 С, например, от 10 до 15 С для того, чтобы дать возможность соединению (I) осесть. На стадии (vi) выделение получающегося осадка соединения (I), например кристаллов соединения(I), могут осуществлять при помощи способов, известных в области техники, таких как фильтрование. Наконец, выделенное соединение (I) может быть промыто с использованием, например воды, и/или последующей сушки с получением чистого образца соединения (I). Дополнительно или альтернативно к очистке, соединение формулы (I) могут превращать в его соль или сольват, или в гидрат. Например, пантопразол, полученный в соответствии со способом по изобретению, могут превращать в соли пантопразола, например, пантопразола натриевую соль или пантопразола магниевую соль. В общем, любые формы соединения (II), такие как любые кристаллические формы пантопразола сульфида или лансопразола сульфида, полученные в соответствии с любыми способами синтеза и получаемые при помощи любых способов кристаллизации, известных в области техники, могут быть использованы в способе по изобретению. Подходящие примеры различных кристаллических форм пантопразола сульфида, а также подходящие примеры способов очистки пантопразола, и образования солей пантопразола, таких как пантопразола натриевая соль, раскрыты в J. Med. Chemistry 1992, 35, 1049-1057, Anal. Profiles of Drug Substances Pantoprazole Sodium, Vol. 29, 213-259, Chin. Pharm, August 1999, Vol. 34, No. 8, 564-565, IPCOM000016610D от ip.com, Inc., WO 2004/111029, WO 2004/080961, WO 2004/063188, WO 2004/056804,EP 1 300 406, WO 2007/017244, WO 2006/040778, US 2004/018 6139, WO 2007/068925, WO 2007/026188,WO 03/097606. Во втором аспекте изобретение относится к способам получения соединения, имеющего формулу(I) и заместители R1, R2, R3 и R4, такие как определенные выше, или его соли или сольвата, или гидрата,включающим:(а) окисление соединения, имеющего формулу формулы (II) и заместители R1, R2, R3 и R4, такие, как определены выше, с получением реакционной смеси, содержащей соединение формулы (I),(б) выделение соединения формулы (I) и(в) возможно очистку соединения формулы (I) и/или его превращение в соль или сольват, или гидрат,где стадию (б) осуществляют при помощи любого из способов выделения, описанных выше в связи с первым аспектом изобретения. Изобретение дополнительно проиллюстрировано следующими прмерами. В примерах для определения чистоты соединения (I), выраженной в виде % площади, использовали высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) высокого разрешения. Тесты осуществляли с использованием Zorbax XDB C18, 1,8 мкм, 504,6 мм. Подвижная фаза представляла собой градиент воды и воды/ТЭА/ацетонитрила (40/0,1/160), рН 7. Хроматограф оборудован УФ (ультрафиолетовым) детектором, установленным на 285 нм. Скорость потока составляла 0,7 мл/мин при 40 С. Примеры 1 i-v. Получение 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]сульфинил]1 Н-бензимидазола (пантопразола). 3,67 г (10 ммоль) 5-дифторметокси-2-(3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]тио]-1 Н-бензимидазола(пантопразола сульфида, безводного, кристаллической формы С в соответствии с IPCOM000016610D) растворяли в 10 мл трифторэтанола. Затем к раствору пантопразола сульфида добавляли при комнатной температуре 0,908 мл водного раствора Н 2 О 2 (35%). Затем раствор охлаждали до температуры, указанной в приведенной ниже таблице,и добавляли 2,492 мг катализатора CH3ReO3 двумя или четырьмя порциями (интервалы по 10 мин). Реакционную смесь перемешивали в течение одного часа при указанной температуре и реакцию контролировали при помощи анализа ВЭЖХ. Пример 2. Получение 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]сульфинил]-1 Нбензимидазола (пантопразола). а) Окисление пантопразола сульфида. 1,473 г (4,0 ммоль) 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]тио]-1 Н-бензимидазола (пантопразола сульфида, безводного, кристаллическая форма С в соответствии с IPCOM000016610D) растворяли в 4 мл трифторэтанола. Добавляли 1 мг (0,004 ммоль) CH3ReO3, и смесь перемешивали при 0 С. 1,5 эквив. 30% водного раствора Н 2 О 2 (0,60 мл) добавляли к охлажденному раствору, и реакционную смесь перемешивали при 0 С в течение 2 ч. б) Выделение пантопразола. 10 мл ацетона добавляли к реакционной смеси. Затем продукт осаждали путем добавления 10 мл воды, отфильтровывали, промывали водой и сушили при 40 С в вакуумной сушке с получением 1,062 г(72%) пантопразола, имеющего чистоту 99,26%; [PN1(пантопразола сульфид): 0,07%, PN2 (пантопразола сульфон): 0,38%, PN3 (пантопразола сульфона N-оксид): 0,06% и PN4 (пантопразола N-оксид): 0,04%]. Пример 3. Получение 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]сульфинил]-1Hбензимидазола (пантопразола). Повторяли окисление пантопразола сульфида, описанное в примере 2 а) и за исключением того, что использовали 1,469 г пантопразола сульфида. 20 мл CH2Cl2 добавляли к реакционной смеси, а затем добавляли 0,5 мл 1 М раствора Na2S2O3 для разрушения избытка перекиси водорода. Добавляли 0,2 г твердого NaHCO3, и получающуюся в результате смесь перемешивали в течение 5 мин. Затем для сушки реакционной смеси добавляли Na2SO4. После фильтрования растворитель смеси упаривали и получали 2,646 г неочищенного пантопразола. Этот продукт очищали путем его пропускания через короткую колонку (2 г SiO2, метанол/дихлорметан 1:9) с получением 1,850 г маслянистого продукта. 10 мл этилацетата добавляли для инициации кристаллизации и проводили упаривание. Повторно добавляли 10 мл этилацетата и снова проводили упаривание. Получали 1,550 г (100%) кристаллического пантопразола. Пример 4. Получение 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]сульфинил]-1 Нбензимидазола (пантопразола). Повторяли окисление пантопразола сульфида, описанное в примере 2 а), за исключением того, что использовали 1,471 г пантопразола сульфида. К реакционной смеси добавляли 0,5 мл 1 М раствораNa2S2O3, а затем 0,2 г твердого NaHCO3. Растворитель удаляли при пониженном давлении. Неочищенный продукт выливали в воду. Тем не менее, продукт не осаждался. Добавляли 20 мл дихлорметана, и водные и органические фазы разделяли. Органическую фазу сушили над Na2SO4, и после упаривания растворителя получали 1,956 г неочищенного пантопразола. Этот продукт кристаллизовали из 5 мл этилацетата, и получали 761 мг (49%) пантопразола в форме белого порошка. Оставшийся продукт (796 мг,51%) получали в чистой форме после удаления растворителя. Пример 5. Получение и выделение 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил] сульфинил]-1 Н-бензимидазола (пантопразола). Окисление пантопразола сульфида осуществляли таким же образом, как в примере 1, за исключением того, что сначала к раствору пантопразола сульфида при комнатной температуре добавляли катализатор CH3ReO3 (2,492 мг), затем реакционную смесь охлаждали до температуры -10 С и, наконец, к раствору добавляли 35% водного раствора Н 2 О 2 (0,908 мл). Реакцию осуществляли в течение одного часа при указанной температуре и контролировали при помощи анализа ВЭЖХ. В конце реакции добавляли раствор 0,56 г тиосульфата натрия в 4 мл воды при температуре от 5 до 10 С. рН полученной смеси доводили до 7,5 с использованием водного NaOH, а затем путем перегонки трифторэтанола. 20 мл смеси ацетона и воды (1:1) добавляли к оставшейся смеси, которую затем перемешивали в течение двух часов при 5-10 С. Продукт отфильтровывали, промывали водой и сушили при температуре меньше 45 С. Получали 2,8 г кристаллического пантопразола, имеющего чистоту 99,23%(PN2: 0,11%, PN3: 0,05%, PN4: 0,05%). Примеры 6 i-v. Получение 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]сульфинил]-1 Н-бензимидазола (пантопразола). 1,473 г (4,0 ммоль) 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]тио]-1 Н-бензимидазола (пантопразола сульфида) растворяли в 8 мл растворителя, указанного в нижеприведенной таблице, получая в результате 0,5 М раствора пантопразола сульфида. Добавляли 1 мг (0,004 ммоль) CH3ReO3,и смесь перемешивали. Затем температуру реакции доводили до значений, указанных в нижеприведенной таблице, и к раствору добавляли 1,2 экв. 30% водного раствора Н 2 О 2 (0,48 мл). Реакционную смесь перемешивали при приведенной температуре в течение двух часов (пример 6 i.) или 6 ч (примеры 6 ii-v),соответственно. Таблица. Получение пантопразола с использованием различных растворителей Примеры 7 i-vi. Получение 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]сульфинил]1 Н-бензимидазола (пантопразола). 1,473 г (4,0 ммоль) 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]тио]-1 Н-бензимидазола (пантопразола сульфида) растворяли в 8 мл трифторэтанола, получая в результате 0,5 М раствора пантопразола сульфида. Затем добавляли металлический катализатор, указанный в нижеприведенной таблице, в количестве 0,1 мол.% (соответствует 0,001 экв.; пример 7 i), 1,0 моль% (соответствует 0,01 эквив.; примеры 7 ii-v) или 5,0 мол.% (соответствует 0,05 экв.; пример 7 vi) относительно пантопразола сульфида, и смесь перемешивали. Затем реакционную смесь охлаждали до 0 С и к раствору добавляли 1,2 экв. 30% водным раствором Н 2 О 2 (0,48 мл). Реакционную смесь перемешивали при указанной температуре или диапазоне температур (градиент от 0 до 22 С в течение указанного периода времени). Окончание реакции контролировали при помощи тонкослойной хроматографии. Таблица. Получение пантопразола с использованием различных металлических катализаторов Пример 8. Очистка пантопразола и образование натриевой соли пантопразола.i. Очистка пантопразола. 60,0 г пантопразола суспендировали в 210 мл этилацетата и 0,77 мл 6 М водного гидроксида натрия при температуре приблизительно 30 С в течение 0,5 ч. Затем суспензию постепенно охлаждали до 1015 С и перемешивали в течение еще двух часов. Продукт собирали путем фильтрации и трижды промывали 30 мл холодного этилацетата. Продукт затем сушили при температуре ниже 45 С. Получали 53,0 г кристаллического пантопразола (99,60% пантопразола, 0,28% PN2, 0,03% PN3, 0,02% PN4, количествоii. Очистка пантопразола. 60,0 г пантопразола суспендировали в 210 мл водного этилацетата (10%) и 0,77 мл 6 М водного гидроксида натрия при, приблизительно 30 С в течение 0,5 ч. Затем суспензию постепенно охлаждали до 10-15 С и перемешивали в течение еще двух часов. Продукт собирали путем фильтрации и трижды промывали 30 мл холодного этилацетата. Продукт затем сушили при температуре ниже 45 С. Получали 50,0 г кристаллического пантопразола (99,65% пантопразола, 0,19% PN2, 0,04% PN3, 0,03% PN4, прибл. PN1).iii. Очистка пантопразола. 68,0 г пантопразола суспендировали в 750 мл смеси этанол/вода (1:10), имеющей рН, доведенный до 13 при помощи 10% раствора гидроксида натрия. Реакционную смесь дважды экстрагировали метиленхлоридом. Объединенные органические слои промывали водой, и водный слой очищали активированным углеродом. рН раствора доводили до 80,5 с использованием 17 мл 50% уксусной кислоты при приблизительно 15 С для осуществления кристаллизации пантопразола. Кристаллизованный продукт собирали путем фильтрации и промывали 50 мл воды. Продукт сушили при температуре меньше 45 С. Получали 61,1 г кристаллического пантопразола (99,57% пантопразола, 0,15% PN2, 0,03% PN3, 0,03%iv. Получение пантопразола натрия полуторагидрата. 50,0 г пантопразола растворяли в 250 мл метиленхлорида и 15 мл этанола при комнатной температуре. Получающуюся в результате смесь фильтровали для удаления каких-либо нерастворимых частиц. Раствор пантопразола в метиленхлориде и этаноле обрабатывали 25 мл 6 М водного раствора гидроксида натрия до достижения рН 12,50,5 при 203 С. 500 мл диизопропилового эфира медленно добавляли к раствору пантопразола натрия. Кристаллизацию осуществляли при 203 С. Продукт собирали путем фильтрации и промывали 50 мл диизопропилового эфира. Продукт сушили в сушилке при температуре ниже 45 С. Во время сушки продукт просеивали для разрушения агломератов. Получали 51,5 г кристаллического пантопразола натрия полуторагидрата (чистота: 99,70%, 0,15% PN2, 0,02% PN3, 0,03% PN4,0,02% PN1). Картина дифракции рентгеновских лучей на порошке полученного пантопразола натрия полуторагидрата (полученная на дифрактометре Phillips PW3040/60 X'Pert PRO с использованием CuKa излучения, фильтр: Ni; напряжение: 45 кВ; сила тока: 40 мА) представлена на фиг. 1. Содержание воды,измеренное в соответствии с Ph. Eur. 2,5,12. Способ А, составляло приблизительно от 6,0 до 8,0 мас.%.v. Выделение пантопразола магния дигидрата. После завершения реакции окисления к реакционной смеси добавляли 5 мл 5% раствора тиосульфата натрия и 5 мл воды, содержащей 4 ммоль пантопразола, при 10-15 С. Затем рН получающейся в результате смеси доводили до 13 с использованием 10% раствора гидроксида натрия. Реакционную смесь дважды экстрагировали метиленхлоридом. Водный слой очищали активированным углеродом. 2 мл водного раствора хлорида магния (2 ммоль) добавляли к водному слою пантопразола натрия при перемешивании при 20-25 С. После осаждения твердое вещество фильтровали, еще раз суспендировали в 10 мл воды и перемешивали в течение двух часов. Продукт фильтровали, промывали 5 мл воды и сушили при температуре ниже 50 С до достижения содержания воды 5,0% (KF - содержание воды, определенное по методу Карла Фишера). Получали 1,1 г пантопразола магния дигидрата.vi. Получение пантопразола натрия полуторагидрата. 43,0 г (100 ммоль) пантопразола магния дигидрата суспендировали в 400 мл этанола при 20-25 С,затем добавляли 200 мл воды и рН доводили до 7,5-8,0 с использованием 6% уксусной кислоты. Пантопразол экстрагировали метиленхлоридом и осветляли при помощи активированного углерода. Собранные органические слои концентрировали до 200 мл. Получающуюся в результате смесь необязательно фильтровали для удаления каких-либо нерастворимых частиц. Раствор пантопразола в метиленхлориде и в этаноле обрабатывали 23 мл 6 М водного раствора гидроксида натрия до рН 12,50,5 при 203 С. 450 мл диизопропилового эфира медленно добавляли к раствору пантопразола натрия. Кристаллизацию осуществляли при 203 С. Продукт собирали путем фильтрации и промывали 50 мл диизопропилового эфира. Продукт сушили в сушилке при температуре ниже 45 С. Во время сушки продукт просеивали для разрушения агрегатов. Получали 38,5 г кристаллического пантопразола натрия полуторагидрата. Пример 9. Получение 2-3-метил-4-(2,2,2-трифторэтокси)-2-пиридинил]метил]сульфинил]-1 Нбензимидазола (лансопразола). а) Окисление лансопразола сульфида.CH3ReO3, и смесь перемешивали при 0 С. К охлажденному раствору добавляли 1,2 эквив. 30% водного раствора Н 2 О 2 (0,12 мл), и реакционную смесь перемешивали при 0 С в течение одного часа. В результате образовывался твердый продукт. б) Выделение лансопразола. Твердый продукт отфильтровывали и промывали водой. Получали 1,51 г белого твердого вещества,которое сложно было сушить. Твердое вещество растворяли в 15 мл дихлорметана. Раствор сушили надNa2SO4 и растворитель удаляли. Получали 361 мг (98%) белого лансопразола. Пример 10. Получение 2-3-метил-4-(2,2,2-трифторэтокси)-2-пиридинил]метил]сульфинил]-1 Нбензимидазола (лансопразола). Повторяли окисление лансопразола сульфида, описанное в примере 9 а). К реакционной смеси добавляли 10 мл дихлорметана, а затем 0,3 мл 1 М раствора Na2S2O3. Получающуюся в результате смесь сушили над Na2SO4 и удаляли растворитель. Получали 666 мг маслянистого продукта. 10 мл этилацетата добавляли к продукту, и смесь концентрировали путем упаривания. Получали 371 мг (100%) лансопразола, имеющего чистоту 97,56%. Пример 11. Очистка лансопразола.i. 48 г влажного лансопразола растворяли в 80 мл 1-метил-2-пирролидона (NMP) и 5 мл триэтиламина, охлаждали до 15 С и продукт осаждали при помощи 240 мл воды. Суспензию перемешивали в течение 4-10 ч и фильтровали с получением 34,9 г влажного лансопразола. Влажный кристаллизованный продукт суспендировали в 200 мл воды, обрабатывали триэтиламином, доводя таким образом величину рН до приблизительно 9-10. Суспензию охлаждали до 15 С, перемешивали при температуре от 15 до 20 С в течение 2 ч, и затем охлаждали до температуры от 0 до 5 С. Полученные кристаллы собирали путем центрифужной фильтрации и сушили при пониженном давлении при 40 С с получением 26,6 г формы А лансопразола.ii. Пример 11 i. повторяли за исключением того, что рН суспензии влажного лансопразола доводили гидроксидом натрия вместо триэтиламина.iii. Пример 11 i. повторяли за исключением того, что влажный кристаллизованный лансопразол суспендировали в питьевой воде вместо воды, имеющей рН от 9 до 10.iv. 48 г влажного лансопразола растворяли в смеси 110 мл 1-метил-2-пирролидона (NMP), 2,67 г гидроксида натрия и 75 мл изопропилацетата при 202 С. Получающиеся в результате слои разделяли,водную фазу охлаждали до 10 С, и продукт осаждали путем добавления 8,3 мл 50% уксусной кислоты с получением величины рН, находящейся в диапазоне от 9,8 до 10,1 при 5-10 С. Суспензию перемешивали в течение двух часов при 5-10 С, затем фильтровали и промывали 20 мл воды с получением 36,8 г влажного лансопразола. Влажный кристаллизованный продукт суспендировали в 228 мл воды, имеющей величину рН приблизительно 9-10 (обрабатывали гидроксидом натрия) при 16-18 С, перемешивали в течение двух часов и охлаждали до 5 С. Продукт фильтровали, промывали 10 мл воды и сушили при пониженном давлении при 40 С с получением 26,7 г формы А лансопразола.v. Пример 11 iv. повторяли за исключением того, что вместо уксусной кислоты использовали муравьиную кислоту.vi. Пример 11 iv. повторяли за исключением того, что вместо уксусной кислоты использовали соляную кислоту.vii. 1,58 кг влажного неочищенного лансопразола суспендировали в смеси этанол/вода/аммиак (5,2 : 0,6 : 0,006. 1) и смесь нагревали до 50 С. Нерастворимое вещество отфильтровывали, фильтрат постепенно охлаждали, и с началом кристаллизации (32 С) суспензию интенсивно перемешивали и охлаждали до 0 С. Суспензию перемешивали в течение еще получаса. Твердое вещество фильтровали, промывали 1,0 л охлажденной смеси этанол/вода (9:1) с получением 1,19 кг влажного продукта, который суспендировали при 22 С в 6,65 л воды, при доведении рН до 9,66 триэтиламином. Суспензию перемешивали в течение двух часов при 202 С, затем охлаждали в течение одного часа до 5 С, фильтровали и промывали 1,0 л воды с рН 9,0 с получением 1,55 кг влажного продукта. Вновь повторяли мацерацию в воде. Влажный продукт (1,48 кг) сушили в вакууме при 40 С с получением 0,71 кг формы А лансопразола,имеющей площадь поверхности, определенной согласно методу Брунауэра, Эммета и Теллера (метод БЭТ) 4,67 м 2/г. Пример 12. Получение 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]сульфинил]-1 Нбензимидазола (пантопразола). а) Окисление пантопразола сульфида. В инертизированном реакторе растворяли 15 кг (40,83 моль) 5-дифторметокси-2-3,4-диметокси-2 пиридинил)метил)тио)-1 Н-бензимидазола (пантопразола сульфида) в 36 л 2,2,2-трифторэтанола при комнатной температуре, и получающийся в результате раствор охлаждали до 15-20 С. Затем к раствору добавляли 3,4 л водного раствора перекиси водорода (35%). Затем реакционную смесь охлаждали в инерт- 10018796 ной атмосфере до -20-15 С и в течение двух часов добавляли 10,5 г катализатора CH3ReO3, растворенного в 5,5 л 2,2,2-трифторэтанола. Реакцию контролировали при помощи ВЭЖХ, и температуру поддерживали при -15-20 С. Наконец, реакцию останавливали путем добавления тиосульфата натрия пентагидрата(1,2 кг, растворенного в 15,5 л дистиллированной воды, 5% водный раствор) при -10-0 С для разрушения избытка перекиси водорода. рН реакционной смеси доводили до 7,1-7,5 путем добавления 10% водного раствора гидроксида натрия. б) Выделение пантопразола с использованием ацетона. Реакционную смесь, полученную на вышеприведенной стадии а), перегоняли в вакууме при температуре 40 С. Вакуумную перегонку останавливали, когда оставалось приблизительно, 28 кг реакционной смеси. Затем к реакционной смеси добавляли 28 л ацетона в течение 1 ч при температуре от 25 до 30 С. Затем суспензию охлаждали до 15 С в течение 30 мин и гомогенизировали при этой температуре в течение двух часов. Твердый продукт выделяли, промывали 8,4 л ацетона и 42 л воды, и сушили при 40 С в вакуумной сушке с получением 10,48 кг пантопразола, имеющего чистоту 99,93% (PN1: 0,02%, PN2: 0,03%, PN4: 0,02%). Общий выход пантопразола составлял 66% (выход на стадии выделения: 70%). Пример 13. Получение 5-(дифторметокси)-2-3,4-диметокси-2-пиридинил]метил]сульфинил]-1 Нбензимидазола (пантопразола). а) Окисление пантопразола сульфида. В инертизированном реакторе растворяли 272 кг (740 моль) 5-дифторметокси-2-3,4-диметокси-2 пиридинил)метил)тио)-1 Н-бензимидазола (пантопразола сульфида) в 900 кг 2,2,2-трифторэтанола при комнатной температуре, и получающийся в результате раствор охлаждали до 15-20 С. Затем к раствору добавляли 78 кг водного раствора перекиси водорода (35%). Затем реакционную смесь охлаждали в инертной атмосфере до -20-15 С и в течение промежутка времени до 5 ч добавляли 220 г CH3ReO3 катализатора, растворенного в 160 кг 2,2,2-трифторэтанола. Реакцию контролировали при помощи ВЭЖХ, и температуру поддерживали при -15-20 С. Наконец, реакцию останавливали, добавляя тиосульфата натрия пентагидрат (24 кг, растворенный в 295 кг дистиллированной воды, 5% водный раствор) при -100 С для разрушения избытка перекиси водорода. рН реакционной смеси доводили до 7,3-7,8, добавляя 10% водный раствор гидроксида натрия. б i.) Выделение пантопразола с использованием этанола. 1 л реакционной смеси, полученной в вышеприведенной стадии а) и имеющей концентрацию пантопразола 190 мг/мл, перегоняли в вакууме при температуре 40 С до тех пор, пока не оставалось 400 мл реакционной смеси. Затем добавляли 600 мл этанола, и получающуюся в результате смесь вновь перегоняли до тех пор, пока не останется 600 мл реакционной смеси. Эту стадию повторяли дважды. Наконец,добавляли 300 мл этанола, и получающуюся в результате суспензию охлаждали до 10 С в течение одного часа и гомогенизровали при этой температуре в течение еще одного часа. Полученный продукт выделяли и промывали 300 мл этанола и 1 л воды с получением 167 г пантопразола, имеющего чистоту 99,70% (PN1: 0,11%, PN2: 0,11%, PN4: 0,04%). Выход пантопразола на стадии выделения составил 85%. б ii.) Выделение пантопразола с использованием ацетонитрила. 100 мл реакционной смеси, полученной на вышеприведенной стадии а), и имеющей концентрацию пантопразола 190 мг/мл, перегоняли в вакууме при температуре 40 С до тех пор, пока не оставалось 50 мл реакционной смеси. Затем добавляли 50 мл ацетонитрила, и получающуюся в результате смесь внлвь перегоняли до тех пор,пока не останется 50 мл реакционной смеси. Эту стадию повторяли дважды. Наконец, полученную суспензию охлаждали до 5 С в течение одного часа и гомогенизировали при этой температуре в течение следующих двух часов. Полученный продукт выделяли и промывали 50 мл охлажденного на льду ацетонитрила с получением 12,8 г пантопразола, имеющего чистоту 99,80% (PN1: 0,03%, PN2: 0,11%, PN4: 0,04%). Выход пантопразола на стадии выделения составлял 68%. б iii.) Выделение пантопразола с использованием этилацетата. Пример 13 б ii.) повторяли за исключением того, что вместо ацентонитрила использовали этилацетат. Получали 13,95 г пантопразола, имеющего чистоту 99,75% (PN1: 0,05%, PN2: 0,13%, PN4: 0,06%). Выход пантопразола на стадии выделения составил 73%. б iv.) Выделение пантопразола с использованием ацетона. Оставшуюся реакционную смесь с вышеприведенной стадии а) перегоняли в вакууме при температуре 40 С. Вакуумную перегонку останавливали, когда оставалось приблизительно 60% исходного объема реакционной смеси. Затем к реакционной смеси в течение одного часа добавляли 280 кг ацетона при 30-35 С. Затем суспензию нагревали до 45 С, затем постепенно (5 С/ч) охлаждали до 15-5 С и поддерживали при этой температуре в течение двух часов. Продукт выделяли при 5 С, промывали 60 кг охлажденного ацетона и 500 кг воды и сушили при 40 С в вакуумной сушке с получением 221 кг пантопразола,имеющего чистоту 99,7% (PN1: ниже уровня обнаружения, PN2: 0,2%, PN4: 0,02%). Общий выход пантопразола составил 78% (выход после стадии выделения: 82%). Пример 14. Получение 2-4-(3-метоксипропокси)-3-метил-2-пиридинил]метил]сульфинил]-1 Нбензимидазола (рабепразола).(рабпразола сульфида) растворяли в 100 мл 2,2,2-трифторэтанола при комнатной температуре. Затем при температуре от 15 до 20 С добавляли 9,41 мл 35% водного раствора перекиси водорода и полученную смесь охлаждали до -20 С. Раствор 75,25 мг (0,3 ммоль) метилтриоксорения (VII) в 5 мл 2,2,2 трифторэтанола постепенно добавляли к реакционной смеси в течение одного часа при -20-10 С. Реакцию осуществляли при той же самой температуре и контролировали при помощи анализа ВЭЖХ. К концу реакции при -10-0 С добавляли раствор 3,2 г натрия тиосульфата в 40 мл воды. рН реакционной смеси доводили до 11 с помощью 10% раствора гидроксида натрия при 0-10 С. Рабепразола сульфид, используемый на этой стадии, может находиться в аморфной или кристаллической форме, такой как кристаллические формы, изображенные на фиг. 2 и 3. Картины дифракции рентгеновских лучей на порошке на фиг. 2 и 3 получали на порошковом дифрактометре Philips PW3040/60X'Pert, детектор X'celerator с излучением CuK, 1,54178 А, 3230. б) Получение рабепразола. б i.) Выделение рабепразола. Реакционную смесь, полученную на вышеприведенной стадии а), перегоняли в вакууме при температуре от 40 до 50 С для удаления трифторэтанола. Затем добавляли 70 мл ацетонитрила, и растворитель упаривали с получением маслянистого остатка (если желательно, добавление и упаривание ацетонитрила могут повторять). Остаток растворяли в 60 мл смеси ацетонитрил/вода (1:3), и рН получающегося в результате раствора доводили до 80,5 с использованием 50% уксусной кислоты при, приблизительно,15 С для кристаллизации рабепразола. Кристаллизованный продукт собирали путем фильтрации и промывали водой. Влажный продукт ресуспендировали в 200 мл ацетонитрила и 0,2 мл 6 М гидроксида натрия при 15-20 в течение одного часа, затем смесь охлаждали до 0-5 С и перемешивали в течение двух часов. Продукт отфильтровывали, промывали охлажденным ацетонитрилом и сушили в вакууме при 2540 С с получением 30,1 г рабепразола. б ii.) Выделение рабепразола натрия. Реакционную смесь, полученную на вышеописанной стадии а), перегоняли в вакууме при температуре 40-50 С для удаления трифторэтанола. Затем добавляли 70 мл ацетонитрила, и растворитель упаривали с получением маслянистого остатка (если желательно, добавление и упаривание ацетонитрила могут повторять). Остаток суспендированли в 200 мл ацетонитрила при 20-25 С, который поддерживали при той же температуре для начала множественной кристаллизации, и наконец охлаждали до 0-5 С в течение одного часа. Продукт фильтровали, промывали охлажденным ацетонитрилом и сушили в вакууме при 25-40 С с получением 34,8 г рабепразола натрия гидрата (анализ воды (KF): 4,7%). б iii.) Получение рабепразола с использованием рабепразола натрия. 5,0 г рабепразола натрия суспендировали в 50 мл ацетонитрила при комнатной температуре и суспензию перемешивали с получением раствора. Все нерастворенные частицы отфильтровывали с получением прозрачного раствора. рН раствора доводили до 80,5 с использованием 50% уксусной кислоты при приблизительно 15 С для осуществления кристаллизации рабепразола. Кристаллизованный продукт собирали путем фильтрации и промывали водой. Влажный продукт ресуспендировали в 30 мл ацетонитрила и 0,05 мл 6 М гидроксида натрия при 15-20 С в течение одного часа, затем смесь охлаждали до 0-5 С и перемешивали в течение двух часов. Продукт фильтровали, промывали охлажденным ацетонитрилом и сушили в вакууме при 25-40 С с получением 4,4 г рабепразола. б iv.) Получение рабепразола натрия формы Z. 30,0 г (0,0786 моль) рабепразола натрия суспендировали в смеси 120 мл толуола и 1,35 г (0,0275 моль) метоксида натрия в 5 мл метанола при 35-30 С. Получающийся в результате коллоидный раствор нагревали до температуры дефлегмации, при которой метанол и часть толуола (вместе, приблизительно,20 мл) отгоняли. Кристаллизация начиналась при температуре кипения, и суспензию постепенно охлаждали до 20-25 С и поддерживали при этой температуре в течение еще двух часов. Продукт отфильтровывали, промывали толуолом и сушили в вакууме при 50 С с получением 28,8 г рабепразола натрия кристаллической формы Z в соответствии с ЕР 1 452 533. б v.) Получение аморфной формы рабепразола натрия. При комнатной температуре 12,0 г (31,4 ммоль) рабепразола натрия растворяли в 25 мл метанола,содержащего 0,61 г (11,0 ммоль) метоксида натрия. Все нерастворившиеся частицы отфильтровывали с получением прозрачного раствора. Раствор концентрировали до маслянистого остатка, к остатку добавляли 20 мл метиленхлорида, и смесь упаривали досуха. Полученный продукт сушили в вакууме при 60 С с получением 12,3 г рабепразола натрия (анализ воды (KF): 4,0%). 1,0 г полученного рабепразола натрия суспендировали в 10 мл простого эфира (диэтиловый эфир или трет-бутилметиловый эфир или изопропиловый эфир) или алкана (гептан или гексан) и суспензии давали отстояться в течение двух суток при 20-25 С. Продукт отфильтровывали и сушили в вакууме при 50 С с получением стабильного аморфного рабепразола натрия. Выход был следующим: 0,96 г (диэтиловый эфир); 0,68 г (трет-бутилметиловый эфир); 0,77 г (изопропиловый эфир); 0,96 г (гептан); 0,93 г (гексан). ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ получения соединения формулы (I)R1 выбран из группы, состоящей из водорода, C1-4-алкила и С 1-4-алкокси, где С 1-С 4-алкил и С 1-С 4 алкокси не замещены или замещены одним или более чем одним галогеном,R2 выбран из группы, состоящей из водорода, С 1-С 4-алкила и С 1-C4-алкокси, где С 1-С 4-алкил и С 1 С 4-алкокси не замещены или замещены одним или более чем одним галогеном,R3 представляет собой С 1-С 4-алкил, не замещенный или замещенный одним или более чем одним галогеном или одним или более чем одним С 1-C4-алкокси, иR4 выбран из группы, состоящей из водорода и С 1-С 4-алкила, не замещенного или замещенного одним или более чем одним галогеном,включающий(а) окисление соединения формулы (II) или его гидрата, или сольвата, или соли, в котором R1, R2, R3 и R4 имеют те же значения, как определено для соединения (I), с получением соединения формулы (I), где окисление проводят в присутствии перекиси водорода или аддукта мочевины с перекисью водорода, трифторэтанола и металлического катализатора,(б) выделение соединения формулы (I) и(в) возможно, очистку соединения формулы (I) и/или превращение его в его соль, или сольват, или гидрат. 2. Способ по п.1, где R1 представляет собой дифторметокси, R2 представляет собой метокси, R3 представляет собой метил и R4 представляет собой водород. 3. Способ по п.1, где R1 представляет собой водород, R2 представляет собой метил, R3 представляет собой 2-трифторэтил и R4 представляет собой водород. 4. Способ по п.1, где R1 представляет собой метокси, R2 представляет собой метил, R3 представляет собой метил и R4 представляет собой метил. 5. Способ по п.1, где R1 представляет собой водород, R2 представляет собой метил, R3 представляет собой 3-метоксипропил и R4 представляет собой водород. 6. Способ по любому из пп.1-5, где перекись водорода используют в форме водного раствора перекиси водорода. 7. Способ по любому из пп.1-6, где перекись водорода присутствует в количестве от 0,5 до 3,0 экв. относительно соединения (II). 8. Способ по любому из пп.1-7, где металл в металлическом катализаторе выбирают из группы, состоящей из рения, ванадия, молибдена, вольфрама, церия и иттербия. 9. Способ по п.8, где металлический катализатор выбирают из группы, состоящей из CH3ReO3,C2H5ReO3, Re(PPh3)2OCl3, Na2MoO4, V2O5, VOCl3, VOF3, VO(OC2H5)3, VO(1-OC3H7)3, VO(2-OC3H7)3,VO(CH3COCHCOCH3)2, NaVO3, H2WO4, H4SiW12O40, (NH4)2Ce(NO3)6 и Yb(OSO2CF3)3. 10. Способ по п.8 или 9, где металлический катализатор присутсвует в количестве от 0,0001 до 0,1 экв. относительно соединения (II). 11. Способ по любому из пп.1-10, где стадию (а) осуществляют в присутствии трифторэтанола и органического растворителя. 12. Способ по п. 11, где указанный органический растворитель выбирают из группы, состоящей из метанола, этанола, ацетона, ацетонитрила, С 6 Н 5 СР 3, простых эфиров, неполярных растворителей, и их смесей. 13. Способ по п.12, где указанный простой эфир представляет собой тетрагидрофуран и указанные неполярные растворители представляют собой дихлорметан или изоалканы. 14. Способ по любому из пп.1-13, где соединение (II) используют на стадии (а) в концентрации от 0,1 до 5 моль/л. 15. Способ по любому из пп.1-14, где стадию (а) осуществляют при температуре, находящейся в диапазоне от -30 до 30 С. 16. Способ по любому из пп.8-15, где перекись водорода или аддукт мочевины с перекисью водорода добавляют к растворенному соединению формулы (II) или его гидрату, сольвату или соли и затем реакцию инициируют путем добавления металлического катализатора. 17. Способ по п.1, где стадию (б) осуществляют, проводя следующие операции:(i) добавление ацетона или раствора тиосульфатной соли и, возможно, основания в реакционную смесь, полученную на стадии (а),(ii) добавление воды к смеси из операции (i) для осаждения твердого соединения (I) и(i) добавление к реакционной смеси, полученной на стадии (а), дихлорметана, раствора соли тиосульфата и, возможно, основания,(ii) полное удаление растворителя из смеси из операции (i) с получением неочищенного соединения(i) добавление раствора соли тиосульфата и, возможно, основания к реакционной смеси, полученной на стадии (а),(ii) полное удаление растворителя из смеси из операции (i) с получением неочищенного соединения(I),(iii) смешивание неочищенного соединения (I), полученного в результате операции (ii), с дихлорметаном и(i) выделение твердого продукта реакции из реакционной смеси, полученной на стадии (а),(ii) добавление дихлорметана к твердому продукту реакции, полученному в результате операции (i),и(i) добавление соли тиосульфата и, возможно, основания к реакционной смеси, полученной на стадии (а),(ii) удаление всего или по меньшей мере части растворителя в смеси из операции (i) с получением неочищенного соединения (I) или концентрированной смеси, содержащей соединение (I),(iii) смешивание неочищенного соединения (I) или концентрированной смеси, полученной в результате операции (ii), с растворителем и Картина дифракции рентгеновских лучей на порошке для пантопразола натрия полуторагидрата Картина дифракции рентгеновских лучей на порошке для рабепразола сульфида формы М 1 Фиг. 2 Картина дифракции рентгеновских лучей на порошке для рабепразола сульфида формы М 2

МПК / Метки

МПК: C07D 401/12

Метки: способ, 2-(2-пиридинилметилсульфинил)-1н-бензимидазолов, получения

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/16-18796-sposob-polucheniya-2-2-piridinilmetilsulfinil-1n-benzimidazolov.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ получения 2-(2-пиридинилметилсульфинил)-1н-бензимидазолов</a>

Предыдущий патент: Устройство для считывания информации с гибких пленочных носителей

Следующий патент: Непрерывный способ этерификации жирных кислот гетерогенным катализом

Случайный патент: Электрод на анион супероксида и сенсор, включающий таковой