Способ получения ковалентного конъюгата полиэтиленгликоля с интерфероном и способ получения активированного пэг-агента

Номер патента: 19319

Опубликовано: 28.02.2014

Авторы: Катлинский Владимир Антонович, Коровкин Сергей Анатольевич, Семченко Андрей Викторович, Шереметьев Сергей Викторович, Катлинский Антон Викентьевич

Формула / Реферат

1. Способ получения монопегилированного интерферона α-2b, отличающийся тем, что:

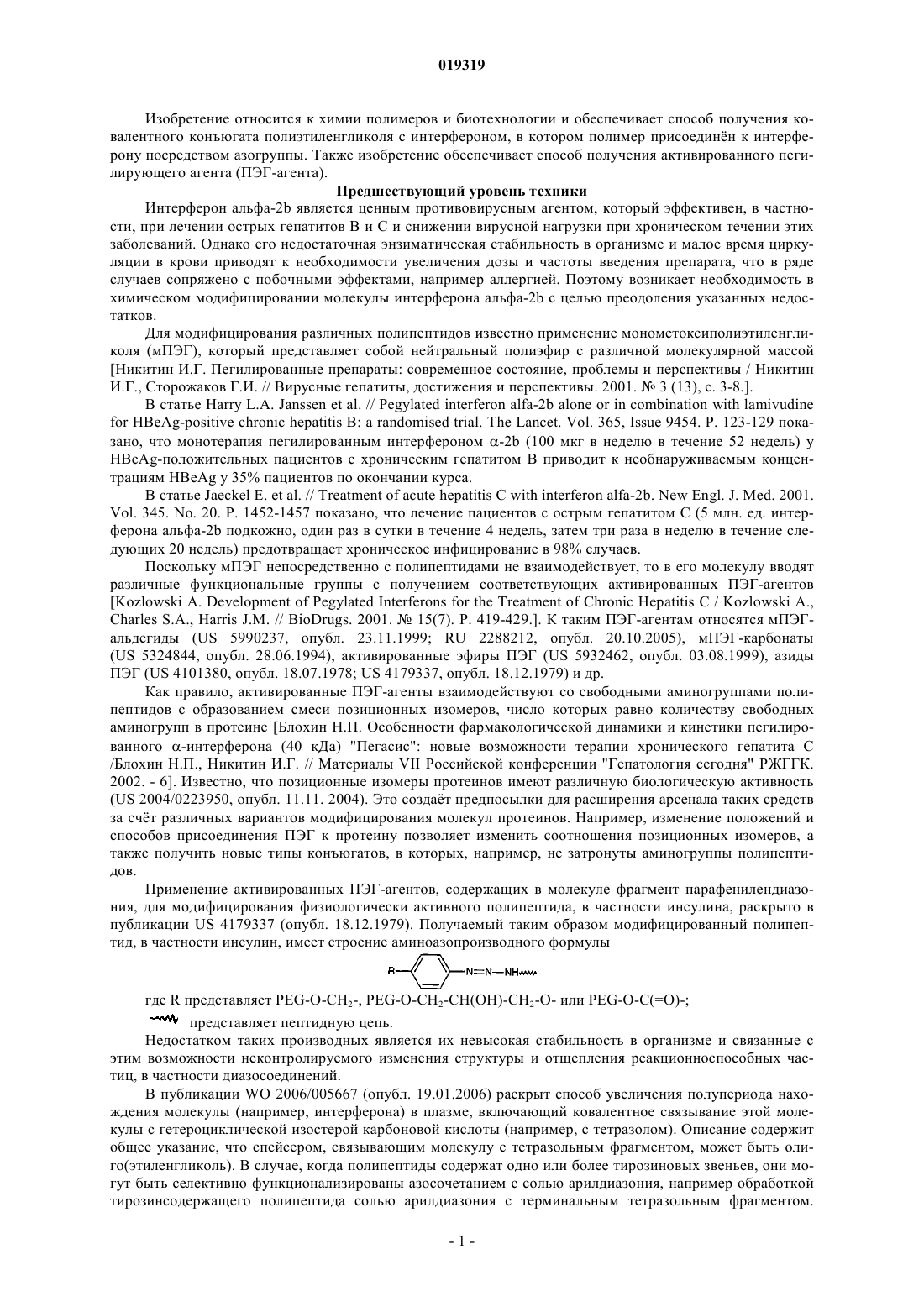

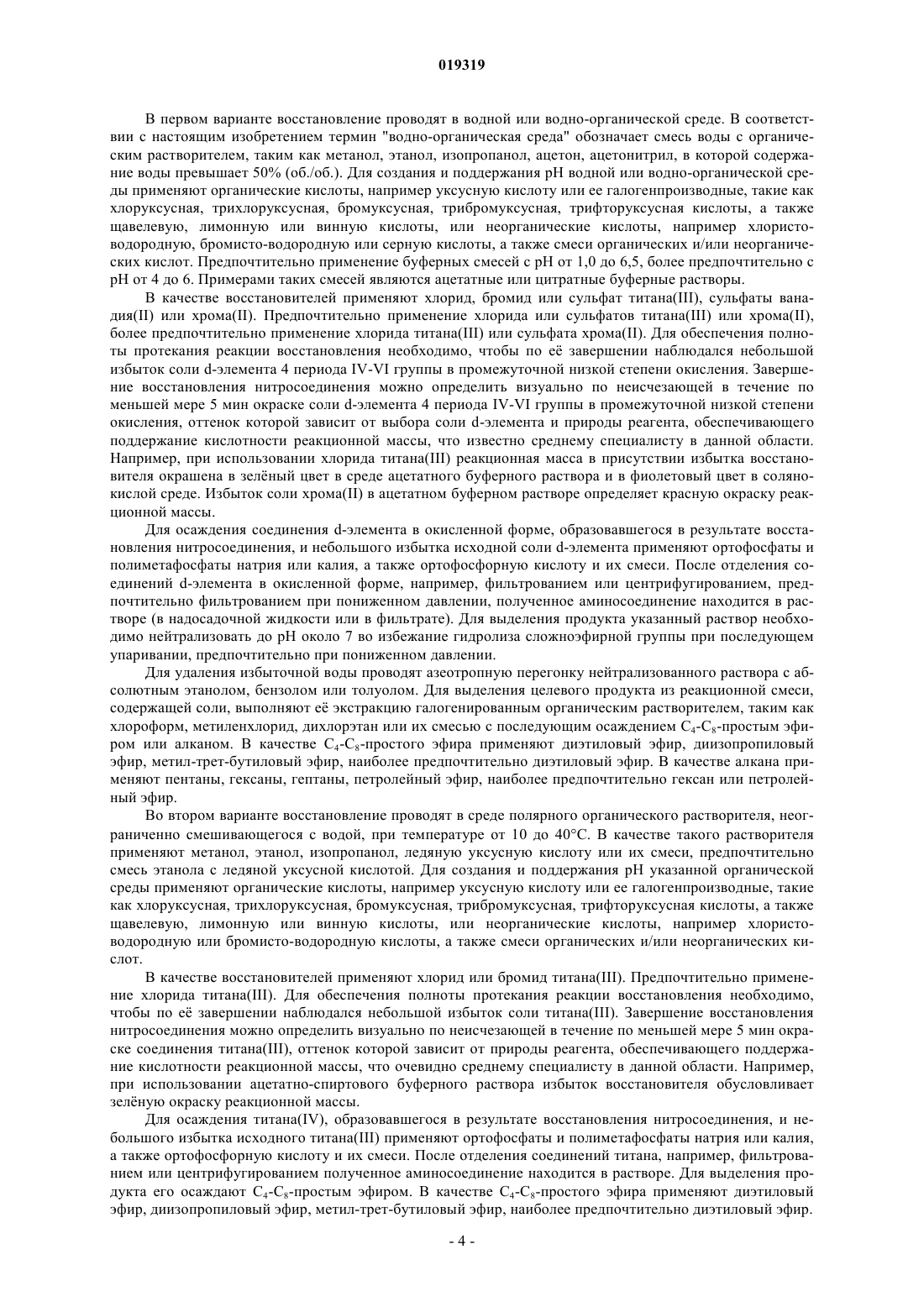

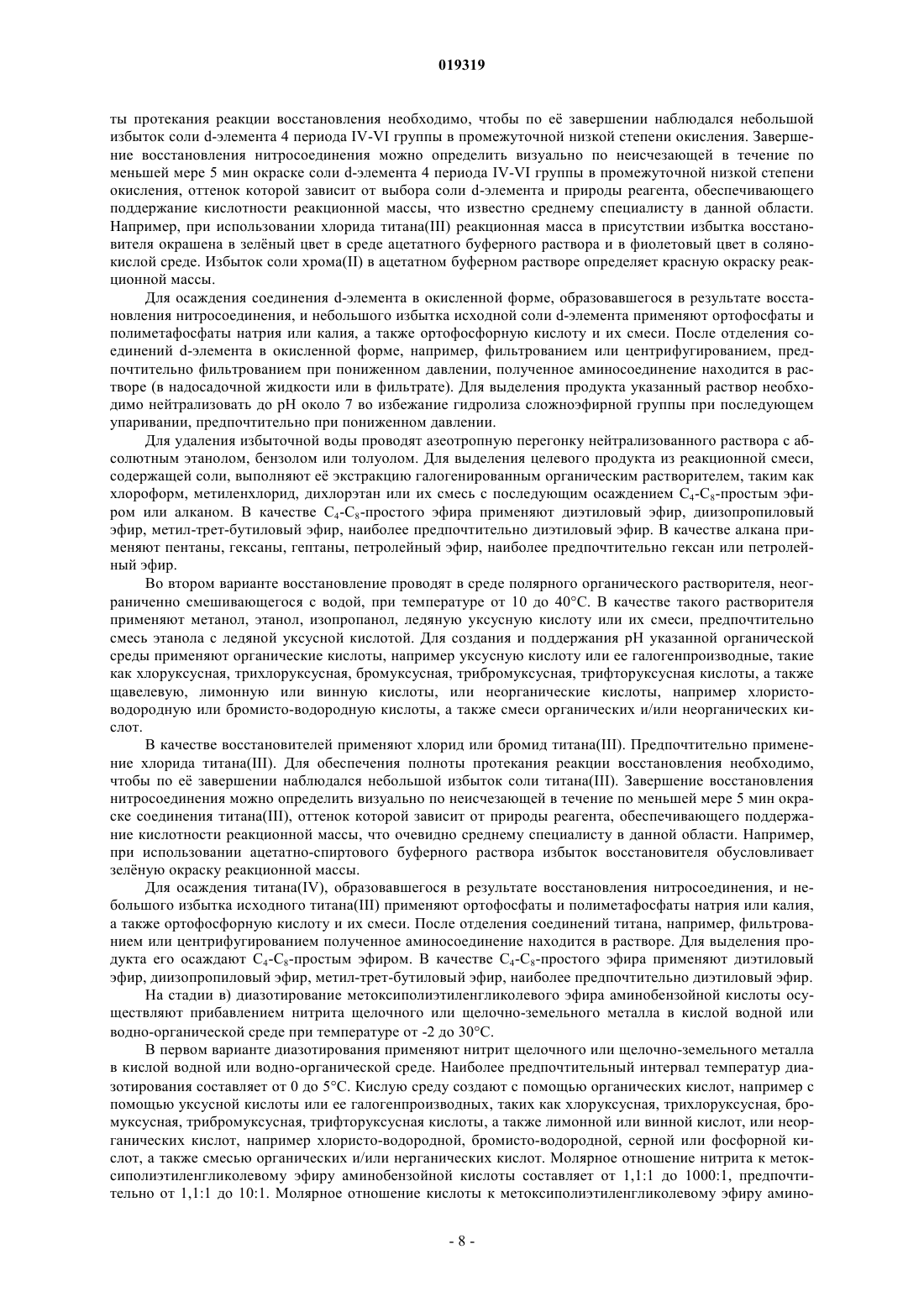

а) свободную гидроксильную группу монометоксиполиэтиленгликоля

где n - целое число в интервале от 455 до 1140,

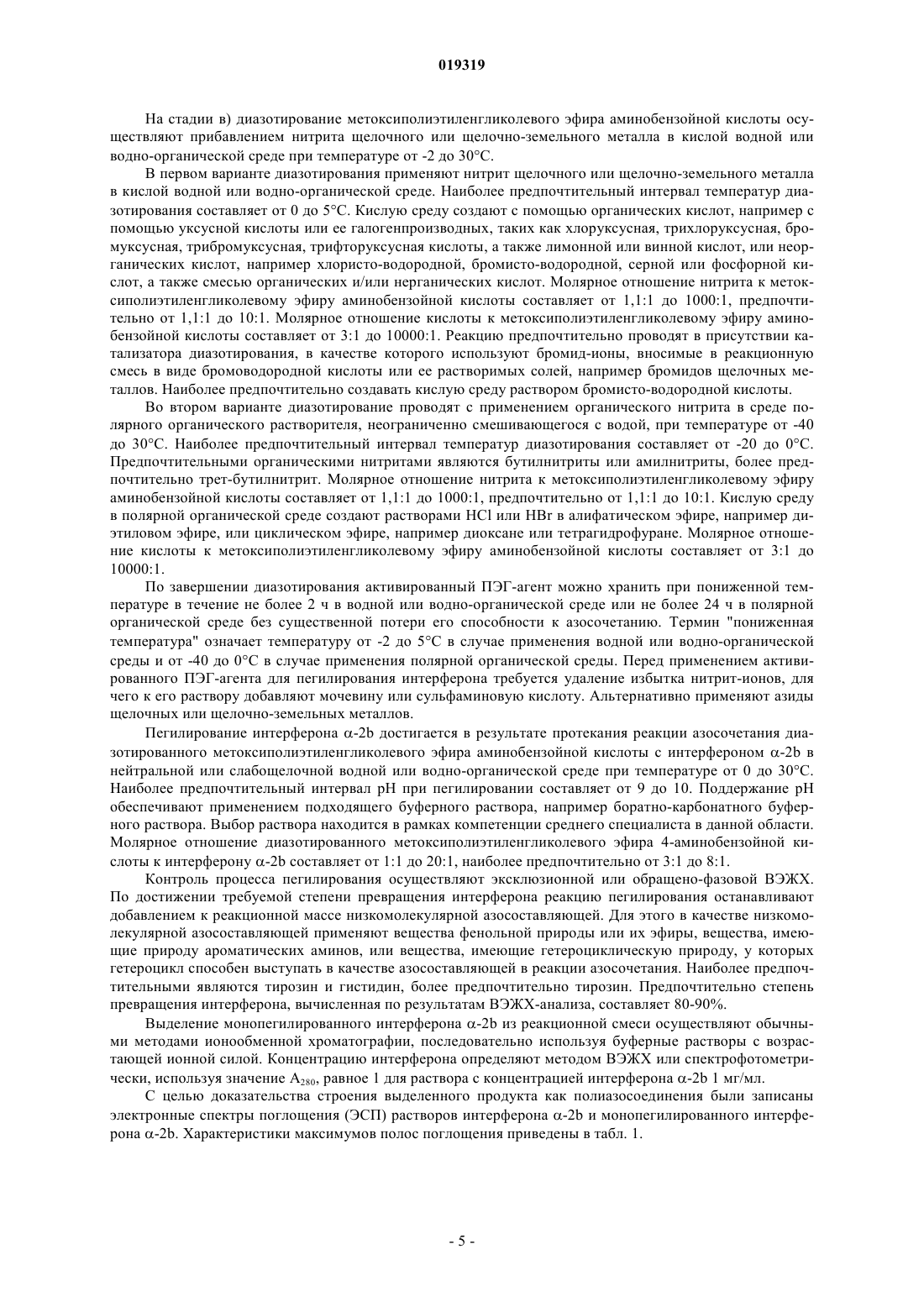

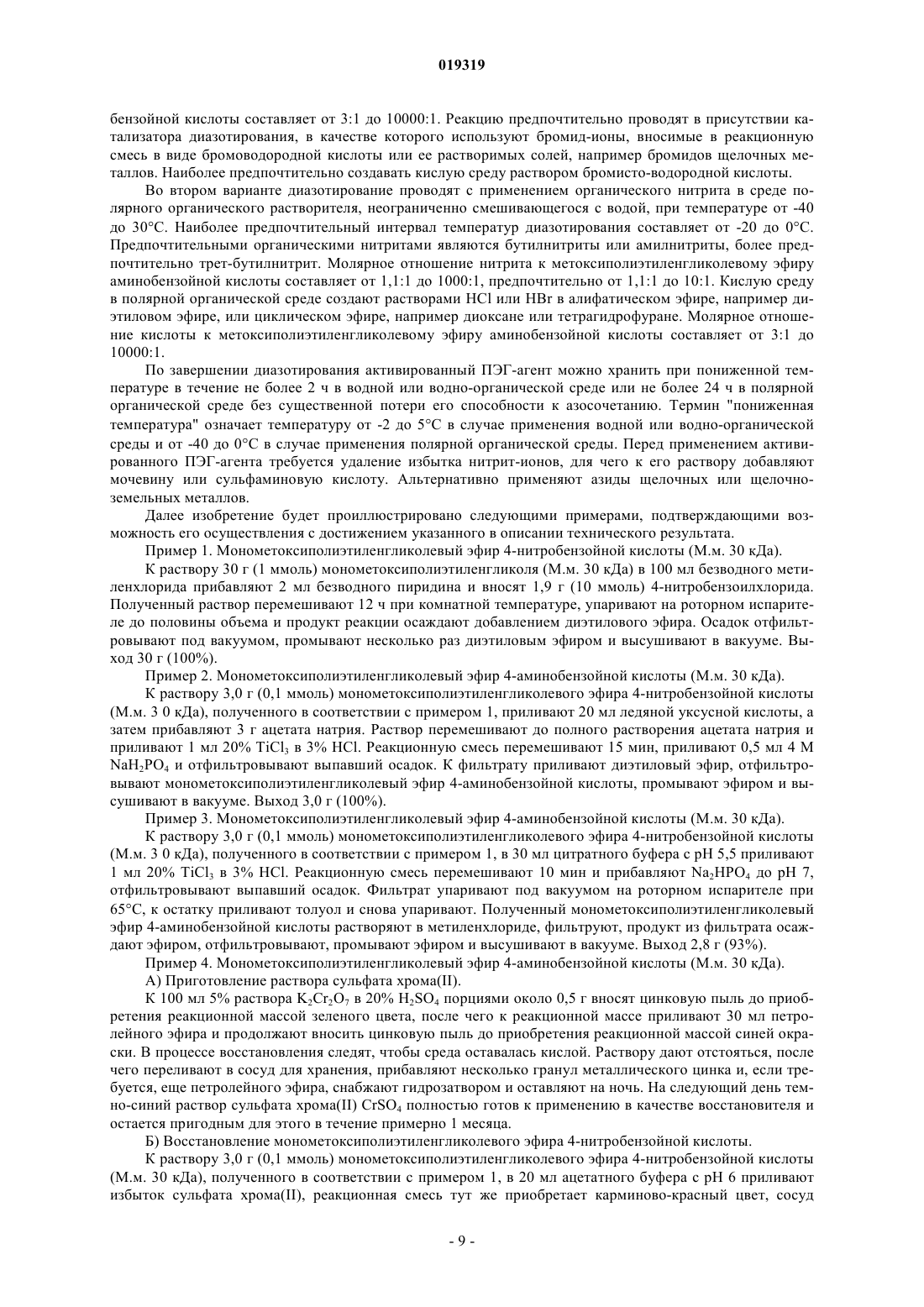

ацилируют хлор- или бромангидридом нитробензойной кислоты в галогенированном органическом растворителе в присутствии органического основания при температуре от 10 до 40°C и молярном отношении хлор- или бромангидрида нитробензойной кислоты к монометоксиполиэтиленгликолю от 1:1 до 1000:1 с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты

где n принимает указанные выше значения,

который выделяют из реакционной массы осаждением С4-С8-простым эфиром или С6-С8-алканом;

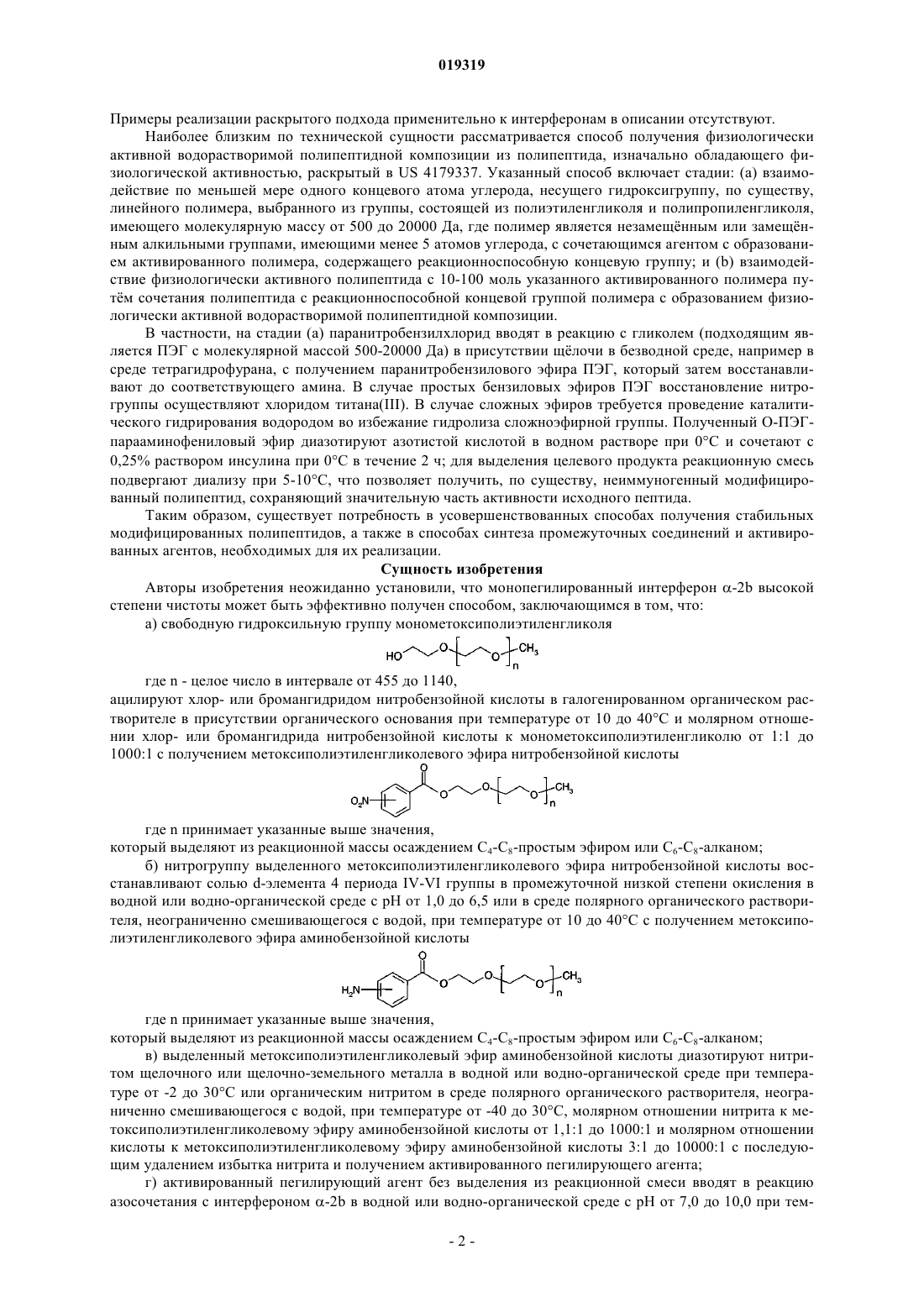

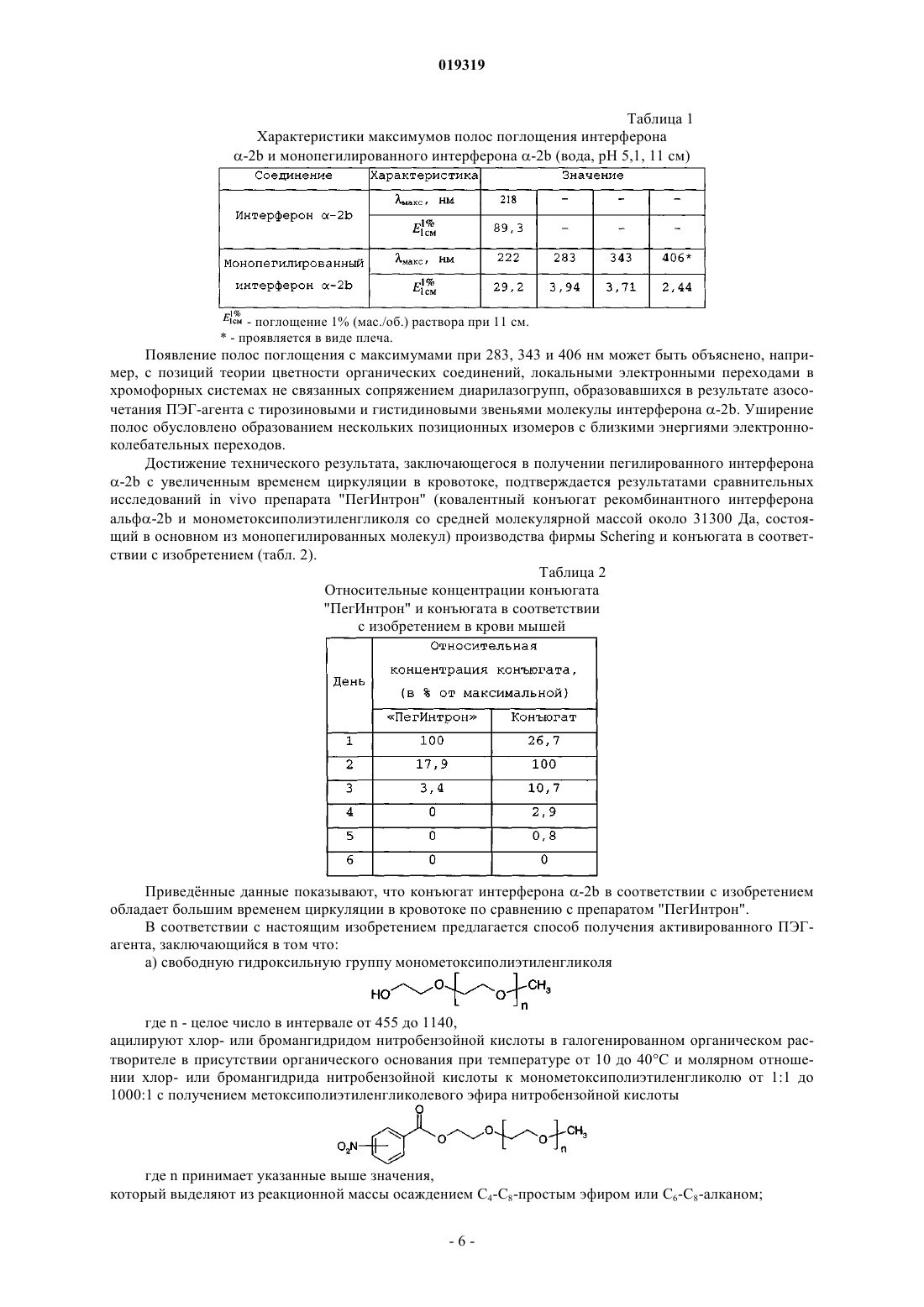

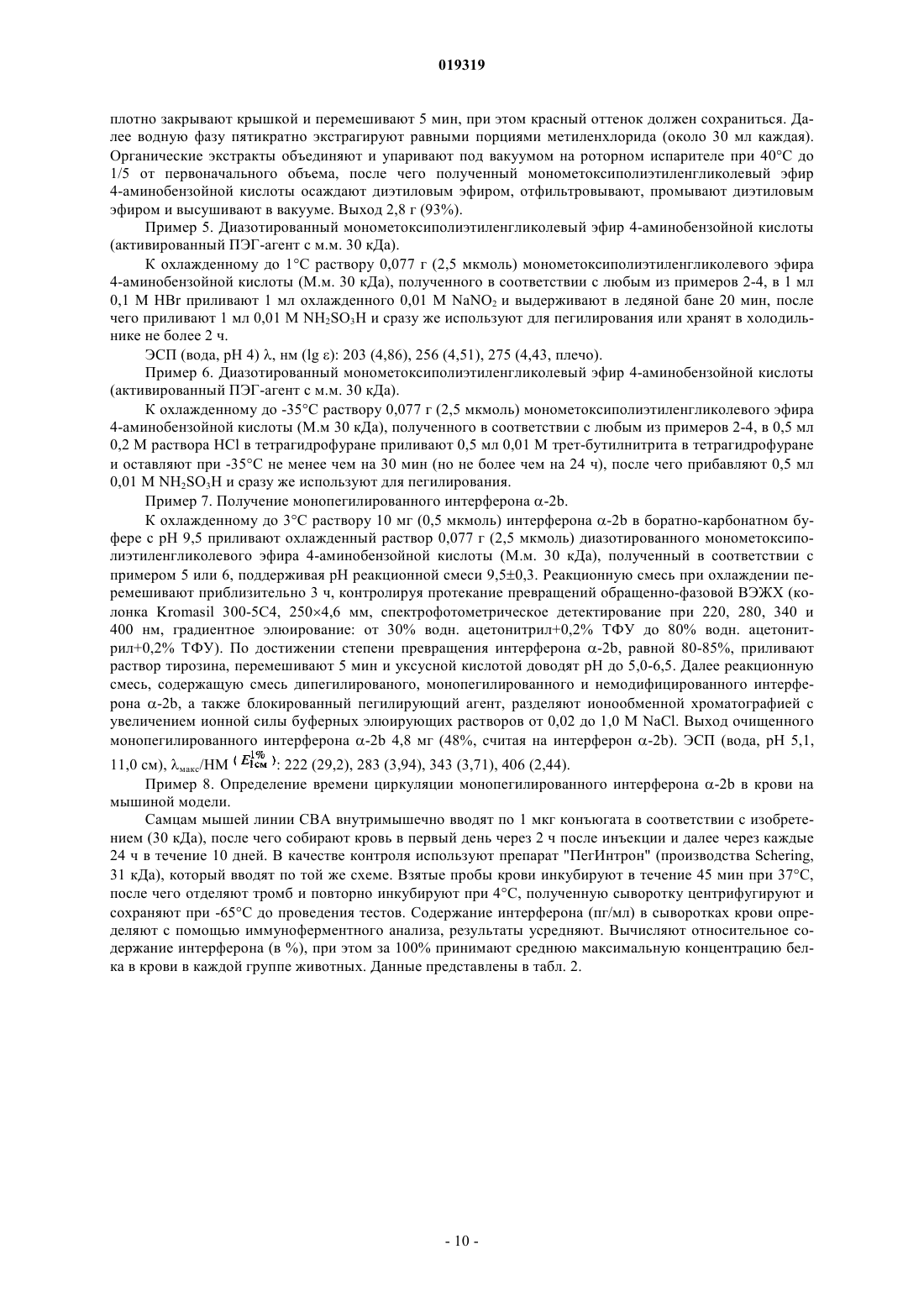

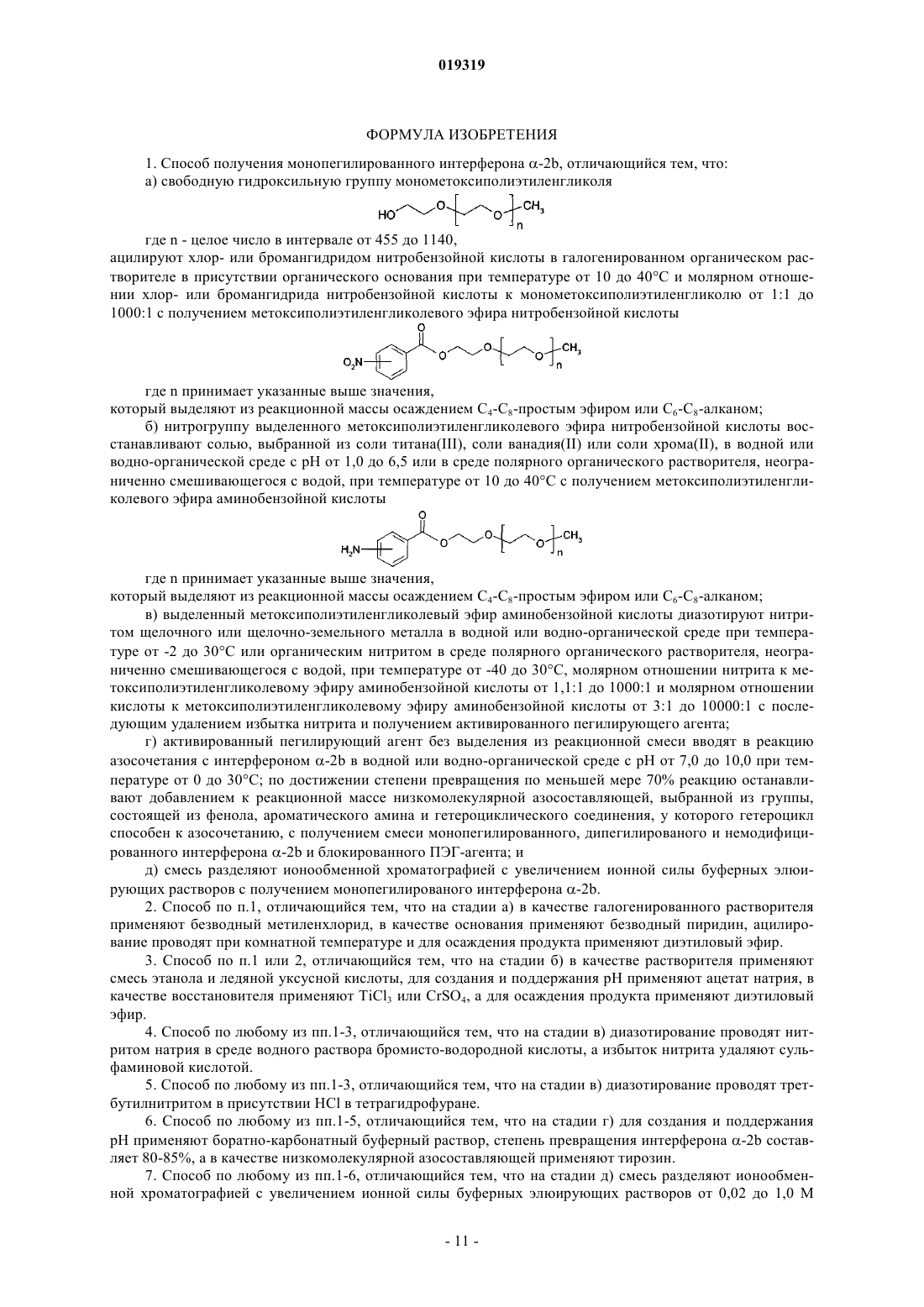

б) нитрогруппу выделенного метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты восстанавливают солью, выбранной из соли титана(III), соли ванадия(II) или соли хрома(II), в водной или водно-органической среде с pH от 1,0 до 6,5 или в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от 10 до 40°C с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира аминобензойной кислоты

где n принимает указанные выше значения,

который выделяют из реакционной массы осаждением С4-С8-простым эфиром или С6-С8-алканом;

в) выделенный метоксиполиэтиленгликолевый эфир аминобензойной кислоты диазотируют нитритом щелочного или щелочно-земельного металла в водной или водно-органической среде при температуре от -2 до 30°C или органическим нитритом в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от -40 до 30°C, молярном отношении нитрита к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты от 1,1:1 до 1000:1 и молярном отношении кислоты к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты от 3:1 до 10000:1 с последующим удалением избытка нитрита и получением активированного пегилирующего агента;

г) активированный пегилирующий агент без выделения из реакционной смеси вводят в реакцию азосочетания с интерфероном α-2b в водной или водно-органической среде с pH от 7,0 до 10,0 при температуре от 0 до 30°C; по достижении степени превращения по меньшей мере 70% реакцию останавливают добавлением к реакционной массе низкомолекулярной азосоставляющей, выбранной из группы, состоящей из фенола, ароматического амина и гетероциклического соединения, у которого гетероцикл способен к азосочетанию, с получением смеси монопегилированного, дипегилированого и немодифицированного интерферона α-2b и блокированного ПЭГ-агента; и

д) смесь разделяют ионообменной хроматографией с увеличением ионной силы буферных элюирующих растворов с получением монопегилированого интерферона α-2b.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии а) в качестве галогенированного растворителя применяют безводный метиленхлорид, в качестве основания применяют безводный пиридин, ацилирование проводят при комнатной температуре и для осаждения продукта применяют диэтиловый эфир.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что на стадии б) в качестве растворителя применяют смесь этанола и ледяной уксусной кислоты, для создания и поддержания pH применяют ацетат натрия, в качестве восстановителя применяют TiCl3 или CrSO4, а для осаждения продукта применяют диэтиловый эфир.

4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что на стадии в) диазотирование проводят нитритом натрия в среде водного раствора бромисто-водородной кислоты, а избыток нитрита удаляют сульфаминовой кислотой.

5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что на стадии в) диазотирование проводят трет-бутилнитритом в присутствии HCl в тетрагидрофуране.

6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что на стадии г) для создания и поддержания pH применяют боратно-карбонатный буферный раствор, степень превращения интерферона α-2b составляет 80-85%, а в качестве низкомолекулярной азосоставляющей применяют тирозин.

7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что на стадии д) смесь разделяют ионообменной хроматографией с увеличением ионной силы буферных элюирующих растворов от 0,02 до 1,0 М NaCl.

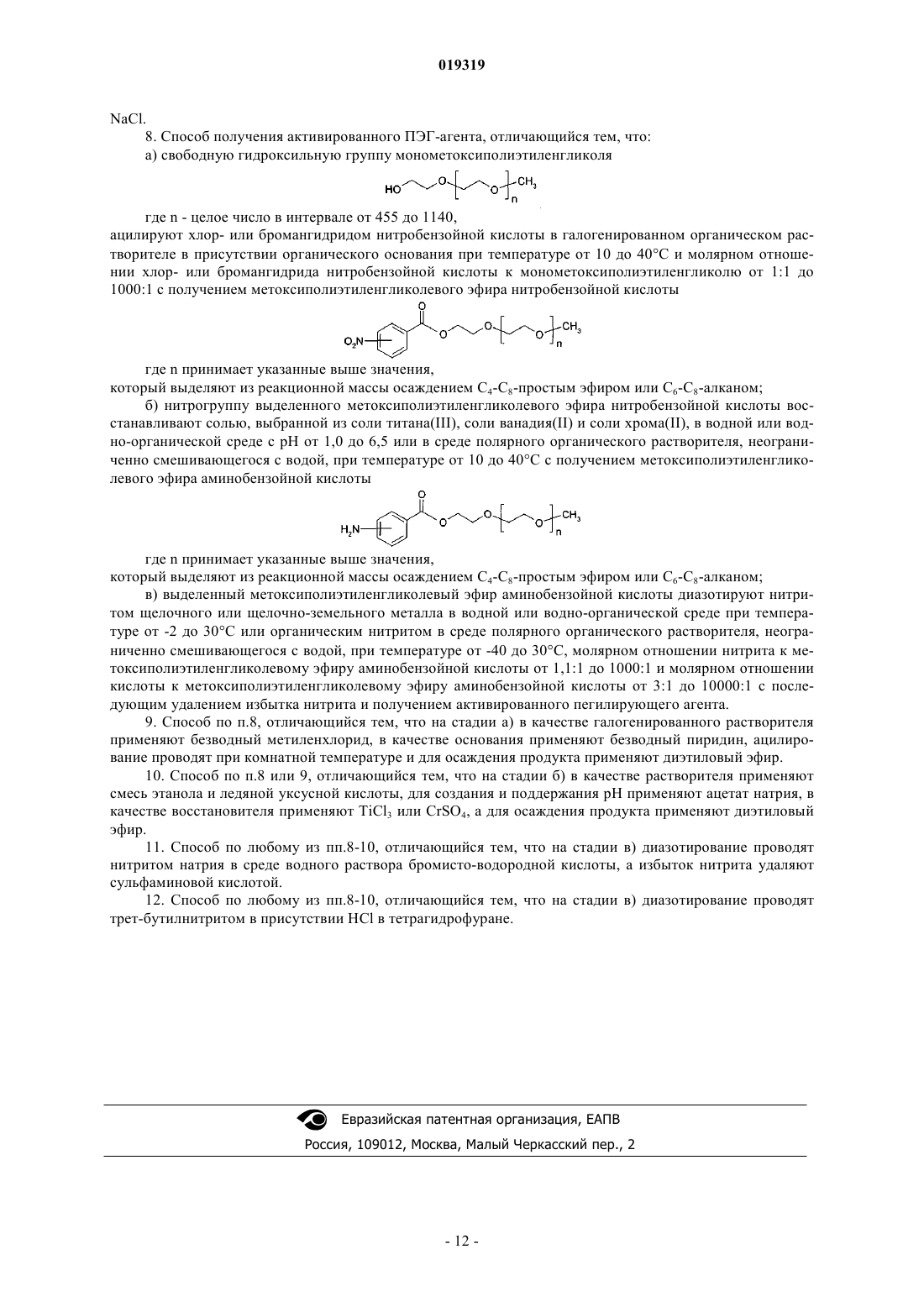

8. Способ получения активированного ПЭГ-агента, отличающийся тем, что:

а) свободную гидроксильную группу монометоксиполиэтиленгликоля

где n - целое число в интервале от 455 до 1140,

ацилируют хлор- или бромангидридом нитробензойной кислоты в галогенированном органическом растворителе в присутствии органического основания при температуре от 10 до 40°C и молярном отношении хлор- или бромангидрида нитробензойной кислоты к монометоксиполиэтиленгликолю от 1:1 до 1000:1 с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты

где n принимает указанные выше значения,

который выделяют из реакционной массы осаждением С4-С8-простым эфиром или С6-С8-алканом;

б) нитрогруппу выделенного метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты восстанавливают солью, выбранной из соли титана(III), соли ванадия(II) и соли хрома(II), в водной или водно-органической среде с pH от 1,0 до 6,5 или в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от 10 до 40°C с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира аминобензойной кислоты

где n принимает указанные выше значения,

который выделяют из реакционной массы осаждением С4-С8-простым эфиром или С6-С8-алканом;

в) выделенный метоксиполиэтиленгликолевый эфир аминобензойной кислоты диазотируют нитритом щелочного или щелочно-земельного металла в водной или водно-органической среде при температуре от -2 до 30°C или органическим нитритом в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от -40 до 30°C, молярном отношении нитрита к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты от 1,1:1 до 1000:1 и молярном отношении кислоты к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты от 3:1 до 10000:1 с последующим удалением избытка нитрита и получением активированного пегилирующего агента.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что на стадии а) в качестве галогенированного растворителя применяют безводный метиленхлорид, в качестве основания применяют безводный пиридин, ацилирование проводят при комнатной температуре и для осаждения продукта применяют диэтиловый эфир.

10. Способ по п.8 или 9, отличающийся тем, что на стадии б) в качестве растворителя применяют смесь этанола и ледяной уксусной кислоты, для создания и поддержания pH применяют ацетат натрия, в качестве восстановителя применяют TiCl3 или CrSO4, а для осаждения продукта применяют диэтиловый эфир.

11. Способ по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что на стадии в) диазотирование проводят нитритом натрия в среде водного раствора бромисто-водородной кислоты, а избыток нитрита удаляют сульфаминовой кислотой.

12. Способ по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что на стадии в) диазотирование проводят трет-бутилнитритом в присутствии HCl в тетрагидрофуране.

Текст

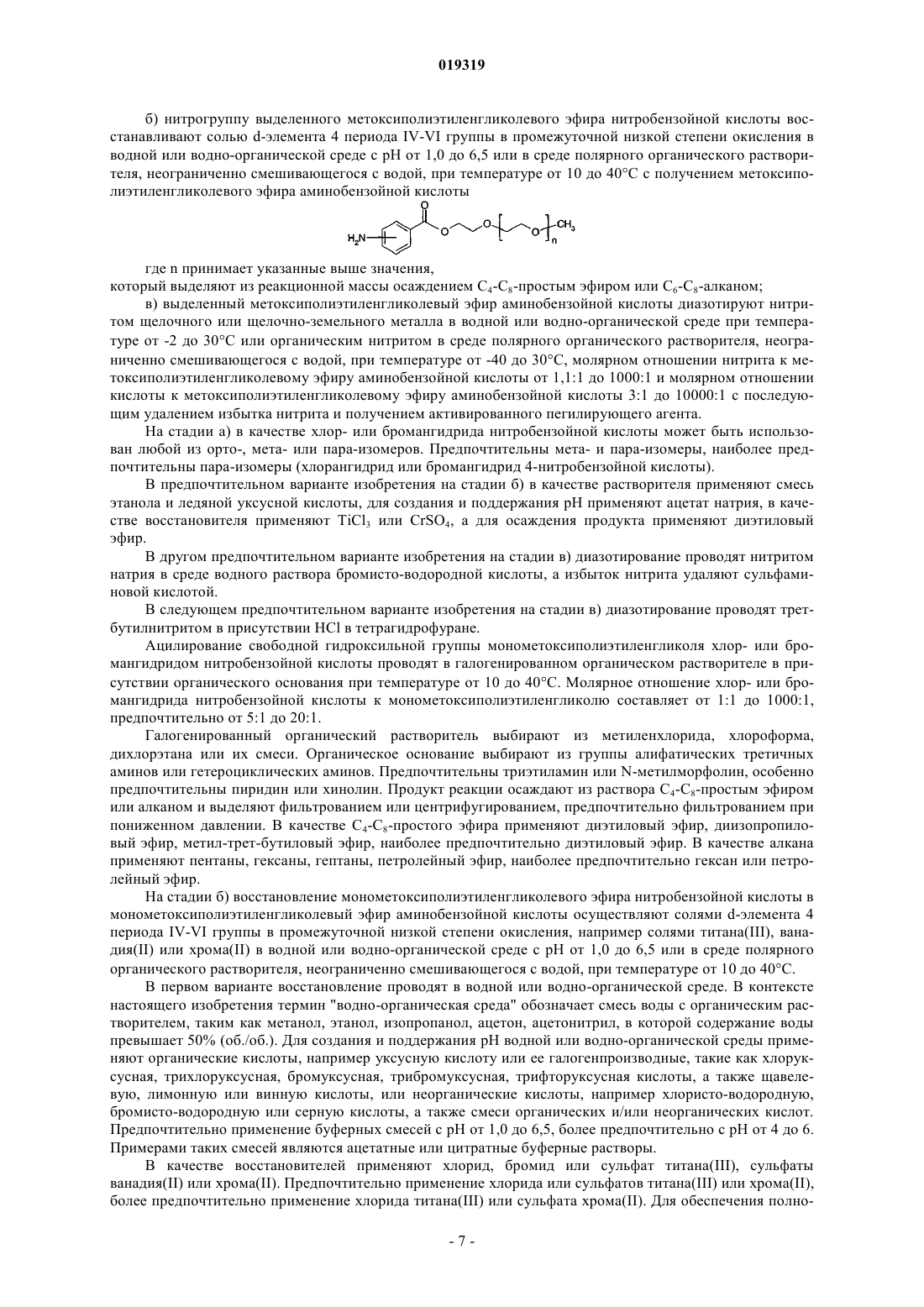

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОВАЛЕНТНОГО КОНЪЮГАТА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ С ИНТЕРФЕРОНОМ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО ПЭГ-АГЕНТА Изобретение относится к способу получения ковалентного конъюгата полиэтиленгликоля с интерфероном, отличающемуся тем, что а) свободную гидроксильную группу монометоксиполиэтиленгликоля ацилируют галогенангидридом нитробензойной кислоты в галогенированном органическом растворителе в присутствии органического основания; б) нитрогруппу полученного метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты восстанавливают солью d-элемента 4 периода IV-VI группы в низкой степени в водной или водно-органической среде с pH от 1,0 до 6,5 или в среде полярного органического растворителя; в) полученный метоксиполиэтиленгликолевый эфир аминобензойной кислоты диазотируют нитритом щелочного или щелочно-земельного металла в водной или водно-органической среде или органическим нитритом в среде полярного органического растворителя с последующим удалением избытка нитрита и получением активированного пегилирующего агента; г) активированный пегилирующий агент без выделения вводят в реакцию азосочетания с интерфероном в водной или водно-органической среде с pH от 7,0 до 10,0 и д) смесь продуктов пегилирования разделяют ионообменной хроматографией с получением монопегилированого интерферона. Также предлагается способ получения активированного ПЭГ-агента. Технический результат: расширение спектра интерферонов с увеличенным временем циркуляции в кровотоке. Изобретение относится к химии полимеров и биотехнологии и обеспечивает способ получения ковалентного конъюгата полиэтиленгликоля с интерфероном, в котором полимер присоединн к интерферону посредством азогруппы. Также изобретение обеспечивает способ получения активированного пегилирующего агента (ПЭГ-агента). Предшествующий уровень техники Интерферон альфа-2b является ценным противовирусным агентом, который эффективен, в частности, при лечении острых гепатитов В и С и снижении вирусной нагрузки при хроническом течении этих заболеваний. Однако его недостаточная энзиматическая стабильность в организме и малое время циркуляции в крови приводят к необходимости увеличения дозы и частоты введения препарата, что в ряде случаев сопряжено с побочными эффектами, например аллергией. Поэтому возникает необходимость в химическом модифицировании молекулы интерферона альфа-2b с целью преодоления указанных недостатков. Для модифицирования различных полипептидов известно применение монометоксиполиэтиленгликоля (мПЭГ), который представляет собой нейтральный полиэфир с различной молекулярной массойfor HBeAg-positive chronic hepatitis B: a randomised trial. The Lancet. Vol. 365, Issue 9454. P. 123-129 показано, что монотерапия пегилированным интерфероном -2b (100 мкг в неделю в течение 52 недель) уHBeAg-положительных пациентов с хроническим гепатитом В приводит к необнаруживаемым концентрациям HBeAg у 35% пациентов по окончании курса. В статье Jaeckel E. et al. // Treatment of acute hepatitis С with interferon alfa-2b. New Engl. J. Med. 2001.Vol. 345. No. 20. P. 1452-1457 показано, что лечение пациентов с острым гепатитом С (5 млн. ед. интерферона альфа-2b подкожно, один раз в сутки в течение 4 недель, затем три раза в неделю в течение следующих 20 недель) предотвращает хроническое инфицирование в 98% случаев. Поскольку мПЭГ непосредственно с полипептидами не взаимодействует, то в его молекулу вводят различные функциональные группы с получением соответствующих активированных ПЭГ-агентов(US 5324844, опубл. 28.06.1994), активированные эфиры ПЭГ (US 5932462, опубл. 03.08.1999), азиды ПЭГ (US 4101380, опубл. 18.07.1978; US 4179337, опубл. 18.12.1979) и др. Как правило, активированные ПЭГ-агенты взаимодействуют со свободными аминогруппами полипептидов с образованием смеси позиционных изомеров, число которых равно количеству свободных аминогрупп в протеине [Блохин Н.П. Особенности фармакологической динамики и кинетики пегилированного -интерферона (40 кДа) "Пегасис": новые возможности терапии хронического гепатита C/Блохин Н.П., Никитин И.Г. // Материалы VII Российской конференции "Гепатология сегодня" РЖГГК. 2002. - 6]. Известно, что позиционные изомеры протеинов имеют различную биологическую активность(US 2004/0223950, опубл. 11.11. 2004). Это создат предпосылки для расширения арсенала таких средств за счт различных вариантов модифицирования молекул протеинов. Например, изменение положений и способов присоединения ПЭГ к протеину позволяет изменить соотношения позиционных изомеров, а также получить новые типы конъюгатов, в которых, например, не затронуты аминогруппы полипептидов. Применение активированных ПЭГ-агентов, содержащих в молекуле фрагмент парафенилендиазония, для модифицирования физиологически активного полипептида, в частности инсулина, раскрыто в публикации US 4179337 (опубл. 18.12.1979). Получаемый таким образом модифицированный полипептид, в частности инсулин, имеет строение аминоазопроизводного формулы где R представляет PEG-O-CH2-, PEG-O-CH2-CH(OH)-CH2-O- или PEG-O-C(=O)-; представляет пептидную цепь. Недостатком таких производных является их невысокая стабильность в организме и связанные с этим возможности неконтролируемого изменения структуры и отщепления реакционноспособных частиц, в частности диазосоединений. В публикации WO 2006/005667 (опубл. 19.01.2006) раскрыт способ увеличения полупериода нахождения молекулы (например, интерферона) в плазме, включающий ковалентное связывание этой молекулы с гетероциклической изостерой карбоновой кислоты (например, с тетразолом). Описание содержит общее указание, что спейсером, связывающим молекулу с тетразольным фрагментом, может быть олиго(этиленгликоль). В случае, когда полипептиды содержат одно или более тирозиновых звеньев, они могут быть селективно функционализированы азосочетанием с солью арилдиазония, например обработкой тирозинсодержащего полипептида солью арилдиазония с терминальным тетразольным фрагментом. Примеры реализации раскрытого подхода применительно к интерферонам в описании отсутствуют. Наиболее близким по технической сущности рассматривается способ получения физиологически активной водорастворимой полипептидной композиции из полипептида, изначально обладающего физиологической активностью, раскрытый в US 4179337. Указанный способ включает стадии: (а) взаимодействие по меньшей мере одного концевого атома углерода, несущего гидроксигруппу, по существу,линейного полимера, выбранного из группы, состоящей из полиэтиленгликоля и полипропиленгликоля,имеющего молекулярную массу от 500 до 20000 Да, где полимер является незамещнным или замещнным алкильными группами, имеющими менее 5 атомов углерода, с сочетающимся агентом с образованием активированного полимера, содержащего реакционноспособную концевую группу; и (b) взаимодействие физиологически активного полипептида с 10-100 моль указанного активированного полимера путм сочетания полипептида с реакционноспособной концевой группой полимера с образованием физиологически активной водорастворимой полипептидной композиции. В частности, на стадии (а) паранитробензилхлорид вводят в реакцию с гликолем (подходящим является ПЭГ с молекулярной массой 500-20000 Да) в присутствии щлочи в безводной среде, например в среде тетрагидрофурана, с получением паранитробензилового эфира ПЭГ, который затем восстанавливают до соответствующего амина. В случае простых бензиловых эфиров ПЭГ восстановление нитрогруппы осуществляют хлоридом титана(III). В случае сложных эфиров требуется проведение каталитического гидрирования водородом во избежание гидролиза сложноэфирной группы. Полученный О-ПЭГпарааминофениловый эфир диазотируют азотистой кислотой в водном растворе при 0C и сочетают с 0,25% раствором инсулина при 0C в течение 2 ч; для выделения целевого продукта реакционную смесь подвергают диализу при 5-10C, что позволяет получить, по существу, неиммуногенный модифицированный полипептид, сохраняющий значительную часть активности исходного пептида. Таким образом, существует потребность в усовершенствованных способах получения стабильных модифицированных полипептидов, а также в способах синтеза промежуточных соединений и активированных агентов, необходимых для их реализации. Сущность изобретения Авторы изобретения неожиданно установили, что монопегилированный интерферон -2b высокой степени чистоты может быть эффективно получен способом, заключающимся в том, что: а) свободную гидроксильную группу монометоксиполиэтиленгликоля где n - целое число в интервале от 455 до 1140,ацилируют хлор- или бромангидридом нитробензойной кислоты в галогенированном органическом растворителе в присутствии органического основания при температуре от 10 до 40C и молярном отношении хлор- или бромангидрида нитробензойной кислоты к монометоксиполиэтиленгликолю от 1:1 до 1000:1 с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты где n принимает указанные выше значения,который выделяют из реакционной массы осаждением С 4-С 8-простым эфиром или С 6-С 8-алканом; б) нитрогруппу выделенного метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты восстанавливают солью d-элемента 4 периода IV-VI группы в промежуточной низкой степени окисления в водной или водно-органической среде с pH от 1,0 до 6,5 или в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от 10 до 40C с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира аминобензойной кислоты где n принимает указанные выше значения,который выделяют из реакционной массы осаждением С 4-С 8-простым эфиром или С 6-С 8-алканом; в) выделенный метоксиполиэтиленгликолевый эфир аминобензойной кислоты диазотируют нитритом щелочного или щелочно-земельного металла в водной или водно-органической среде при температуре от -2 до 30C или органическим нитритом в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от -40 до 30C, молярном отношении нитрита к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты от 1,1:1 до 1000:1 и молярном отношении кислоты к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты 3:1 до 10000:1 с последующим удалением избытка нитрита и получением активированного пегилирующего агента; г) активированный пегилирующий агент без выделения из реакционной смеси вводят в реакцию азосочетания с интерфероном -2b в водной или водно-органической среде с pH от 7,0 до 10,0 при тем-2 019319 пературе от 0 до 30C; по достижении степени превращения по меньшей мере 70% реакцию останавливают добавлением к реакционной массе низкомолекулярной азосоставляющей с получением смеси монопегилированного, дипегилированого и немодифицированного интерферона -2b и блокированного ПЭГ-агента; и д) смесь разделяют ионообменной хроматографией с увеличением ионной силы буферных элюирующих растворов с получением монопегилированого интерферона -2b. При реализации заявленного способа обеспечивается повышение выхода пегилированного интерферона -2b, увеличение времени циркуляции пегилированного интерферона -2b в кровотоке и повышение устойчивости пегилирующего агента при хранении по сравнению с аналогичными ПЭГ-агентами известного уровня техники. Повышение выхода пегилированного интерферона -2b достигается в результате повышения общего выхода активированного пегилирующего агента за счт получения промежуточного метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты с количественным выходом и промежуточного метоксиполиэтиленгликолевого эфира аминобензойной кислоты с выходом 90-100%. Увеличение времени циркуляции пегилированного интерферона -2b в кровотоке возможно за счт способности тирозиновых и гистидиновых звеньев интерферона -2b вступать в реакцию азосочетания с активными диазосоединениями с образованием биологически активных азопроизводных интерферона. Повышение устойчивости пегилирующего агента при хранении достигается в результате применения для активации пегилирующего агента органического нитрита в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, что дополнительно позволяет расширить температурный диапазон проведения реакции диазотирования. В предпочтительном варианте изобретения на стадии а) в качестве галогенированного растворителя применяют безводный метиленхлорид, в качестве основания применяют безводный пиридин, ацилирование проводят при комнатной температуре и для осаждения продукта применяют диэтиловый эфир. В другом предпочтительном варианте изобретения на стадии б) 1 или 2 в качестве растворителя применяют смесь этанола и ледяной уксусной кислоты, для создания и поддержания pH применяют ацетат натрия, в качестве восстановителя применяют TiCl3 или CrSO4, а для осаждения продукта применяют диэтиловый эфир. В ещ одном предпочтительном варианте изобретения на стадии в) диазотирование проводят нитритом натрия в среде водного раствора бромисто-водородной кислоты, а избыток нитрита удаляют сульфаминовой кислотой. В следующем предпочтительном варианте изобретения на стадии в) диазотирование проводят третбутилнитритом в присутствии HCl в тетрагидрофуране. В следующем предпочтительном варианте изобретения на стадии г) для создания и поддержанияpH применяют боратно-карбонатный буферный раствор, степень превращения интерферона -2b составляет 80-85%, а в качестве низкомолекулярной азосоставляющей применяют тирозин. В следующем предпочтительном варианте изобретения на стадии д) смесь разделяют ионообменной хроматографией с увеличением ионной силы буферных элюирующих растворов от 0,02 до 1,0 МNaCl. На стадии а) в качестве хлор- или бромангидрида нитробензойной кислоты может быть использован любой из орто-, мета- или пара-изомеров. Предпочтительны мета- и пара-изомеры, наиболее предпочтительны пара-изомеры (хлорангидрид или бромангидрид 4-нитробензойной кислоты). Ацилирование свободной гидроксильной группы монометоксиполиэтиленгликоля хлор- или бромангидридом нитробензойной кислоты проводят в галогенированном органическом растворителе в присутствии органического основания при температуре от 10 до 40C. Молярное отношение хлор- или бромангидрида нитробензойной кислоты к монометоксиполиэтиленгликолю составляет от 1:1 до 1000:1,предпочтительно от 5:1 до 20:1. Галогенированный органический растворитель выбирают из метиленхлорида, хлороформа, дихлорэтана или их смеси. Органическое основание выбирают из группы алифатических третичных аминов или гетероциклических аминов. Предпочтительны триэтиламин или N-метилморфолин, особенно предпочтительны пиридин или хинолин. Продукт реакции осаждают из раствора С 4-С 8-простым эфиром или алканом и выделяют фильтрованием или центрифугированием, предпочтительно фильтрованием при пониженном давлении. В качестве C4-C8-простого эфира применяют диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, метил-трет-бутиловый эфир, наиболее предпочтительно диэтиловый эфир. В качестве алкана применяют пентаны, гексаны, гептаны, петролейный эфир, наиболее предпочтительно гексан или петролейный эфир. На стадии б) восстановление монометоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты в монометоксиполиэтиленгликолевый эфир аминобензойной кислоты осуществляют солями d-элемента 4 периода IV-VI группы в промежуточной низкой степени окисления, например солями титана(III), ванадия(II) или хрома(II) в водной или водно-органической среде с pH от 1,0 до 6,5 или в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от 10 до 40C. В первом варианте восстановление проводят в водной или водно-органической среде. В соответствии с настоящим изобретением термин "водно-органическая среда" обозначает смесь воды с органическим растворителем, таким как метанол, этанол, изопропанол, ацетон, ацетонитрил, в которой содержание воды превышает 50% (об./об.). Для создания и поддержания pH водной или водно-органической среды применяют органические кислоты, например уксусную кислоту или ее галогенпроизводные, такие как хлоруксусная, трихлоруксусная, бромуксусная, трибромуксусная, трифторуксусная кислоты, а также щавелевую, лимонную или винную кислоты, или неорганические кислоты, например хлористоводородную, бромисто-водородную или серную кислоты, а также смеси органических и/или неорганических кислот. Предпочтительно применение буферных смесей с pH от 1,0 до 6,5, более предпочтительно сpH от 4 до 6. Примерами таких смесей являются ацетатные или цитратные буферные растворы. В качестве восстановителей применяют хлорид, бромид или сульфат титана(III), сульфаты ванадия(II) или хрома(II). Предпочтительно применение хлорида или сульфатов титана(III) или хрома(II),более предпочтительно применение хлорида титана(III) или сульфата хрома(II). Для обеспечения полноты протекания реакции восстановления необходимо, чтобы по е завершении наблюдался небольшой избыток соли d-элемента 4 периода IV-VI группы в промежуточной низкой степени окисления. Завершение восстановления нитросоединения можно определить визуально по неисчезающей в течение по меньшей мере 5 мин окраске соли d-элемента 4 периода IV-VI группы в промежуточной низкой степени окисления, оттенок которой зависит от выбора соли d-элемента и природы реагента, обеспечивающего поддержание кислотности реакционной массы, что известно среднему специалисту в данной области. Например, при использовании хлорида титана(III) реакционная масса в присутствии избытка восстановителя окрашена в зелный цвет в среде ацетатного буферного раствора и в фиолетовый цвет в солянокислой среде. Избыток соли хрома(II) в ацетатном буферном растворе определяет красную окраску реакционной массы. Для осаждения соединения d-элемента в окисленной форме, образовавшегося в результате восстановления нитросоединения, и небольшого избытка исходной соли d-элемента применяют ортофосфаты и полиметафосфаты натрия или калия, а также ортофосфорную кислоту и их смеси. После отделения соединений d-элемента в окисленной форме, например, фильтрованием или центрифугированием, предпочтительно фильтрованием при пониженном давлении, полученное аминосоединение находится в растворе (в надосадочной жидкости или в фильтрате). Для выделения продукта указанный раствор необходимо нейтрализовать до pH около 7 во избежание гидролиза сложноэфирной группы при последующем упаривании, предпочтительно при пониженном давлении. Для удаления избыточной воды проводят азеотропную перегонку нейтрализованного раствора с абсолютным этанолом, бензолом или толуолом. Для выделения целевого продукта из реакционной смеси,содержащей соли, выполняют е экстракцию галогенированным органическим растворителем, таким как хлороформ, метиленхлорид, дихлорэтан или их смесью с последующим осаждением С 4-С 8-простым эфиром или алканом. В качестве С 4-С 8-простого эфира применяют диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, метил-трет-бутиловый эфир, наиболее предпочтительно диэтиловый эфир. В качестве алкана применяют пентаны, гексаны, гептаны, петролейный эфир, наиболее предпочтительно гексан или петролейный эфир. Во втором варианте восстановление проводят в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от 10 до 40C. В качестве такого растворителя применяют метанол, этанол, изопропанол, ледяную уксусную кислоту или их смеси, предпочтительно смесь этанола с ледяной уксусной кислотой. Для создания и поддержания pH указанной органической среды применяют органические кислоты, например уксусную кислоту или ее галогенпроизводные, такие как хлоруксусная, трихлоруксусная, бромуксусная, трибромуксусная, трифторуксусная кислоты, а также щавелевую, лимонную или винную кислоты, или неорганические кислоты, например хлористоводородную или бромисто-водородную кислоты, а также смеси органических и/или неорганических кислот. В качестве восстановителей применяют хлорид или бромид титана(III). Предпочтительно применение хлорида титана(III). Для обеспечения полноты протекания реакции восстановления необходимо,чтобы по е завершении наблюдался небольшой избыток соли титана(III). Завершение восстановления нитросоединения можно определить визуально по неисчезающей в течение по меньшей мере 5 мин окраске соединения титана(III), оттенок которой зависит от природы реагента, обеспечивающего поддержание кислотности реакционной массы, что очевидно среднему специалисту в данной области. Например,при использовании ацетатно-спиртового буферного раствора избыток восстановителя обусловливает зелную окраску реакционной массы. Для осаждения титана(IV), образовавшегося в результате восстановления нитросоединения, и небольшого избытка исходного титана(III) применяют ортофосфаты и полиметафосфаты натрия или калия,а также ортофосфорную кислоту и их смеси. После отделения соединений титана, например, фильтрованием или центрифугированием полученное аминосоединение находится в растворе. Для выделения продукта его осаждают С 4-С 8-простым эфиром. В качестве С 4-С 8-простого эфира применяют диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, метил-трет-бутиловый эфир, наиболее предпочтительно диэтиловый эфир. На стадии в) диазотирование метоксиполиэтиленгликолевого эфира аминобензойной кислоты осуществляют прибавлением нитрита щелочного или щелочно-земельного металла в кислой водной или водно-органической среде при температуре от -2 до 30C. В первом варианте диазотирования применяют нитрит щелочного или щелочно-земельного металла в кислой водной или водно-органической среде. Наиболее предпочтительный интервал температур диазотирования составляет от 0 до 5C. Кислую среду создают с помощью органических кислот, например с помощью уксусной кислоты или ее галогенпроизводных, таких как хлоруксусная, трихлоруксусная, бромуксусная, трибромуксусная, трифторуксусная кислоты, а также лимонной или винной кислот, или неорганических кислот, например хлористо-водородной, бромисто-водородной, серной или фосфорной кислот, а также смесью органических и/или нерганических кислот. Молярное отношение нитрита к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты составляет от 1,1:1 до 1000:1, предпочтительно от 1,1:1 до 10:1. Молярное отношение кислоты к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты составляет от 3:1 до 10000:1. Реакцию предпочтительно проводят в присутствии катализатора диазотирования, в качестве которого используют бромид-ионы, вносимые в реакционную смесь в виде бромоводородной кислоты или ее растворимых солей, например бромидов щелочных металлов. Наиболее предпочтительно создавать кислую среду раствором бромисто-водородной кислоты. Во втором варианте диазотирование проводят с применением органического нитрита в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от -40 до 30C. Наиболее предпочтительный интервал температур диазотирования составляет от -20 до 0C. Предпочтительными органическими нитритами являются бутилнитриты или амилнитриты, более предпочтительно трет-бутилнитрит. Молярное отношение нитрита к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты составляет от 1,1:1 до 1000:1, предпочтительно от 1,1:1 до 10:1. Кислую среду в полярной органической среде создают растворами HCl или HBr в алифатическом эфире, например диэтиловом эфире, или циклическом эфире, например диоксане или тетрагидрофуране. Молярное отношение кислоты к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты составляет от 3:1 до 10000:1. По завершении диазотирования активированный ПЭГ-агент можно хранить при пониженной температуре в течение не более 2 ч в водной или водно-органической среде или не более 24 ч в полярной органической среде без существенной потери его способности к азосочетанию. Термин "пониженная температура" означает температуру от -2 до 5C в случае применения водной или водно-органической среды и от -40 до 0C в случае применения полярной органической среды. Перед применением активированного ПЭГ-агента для пегилирования интерферона требуется удаление избытка нитрит-ионов, для чего к его раствору добавляют мочевину или сульфаминовую кислоту. Альтернативно применяют азиды щелочных или щелочно-земельных металлов. Пегилирование интерферона -2b достигается в результате протекания реакции азосочетания диазотированного метоксиполиэтиленгликолевого эфира аминобензойной кислоты с интерфероном -2b в нейтральной или слабощелочной водной или водно-органической среде при температуре от 0 до 30C. Наиболее предпочтительный интервал pH при пегилировании составляет от 9 до 10. Поддержание pH обеспечивают применением подходящего буферного раствора, например боратно-карбонатного буферного раствора. Выбор раствора находится в рамках компетенции среднего специалиста в данной области. Молярное отношение диазотированного метоксиполиэтиленгликолевого эфира 4-аминобензойной кислоты к интерферону -2b составляет от 1:1 до 20:1, наиболее предпочтительно от 3:1 до 8:1. Контроль процесса пегилирования осуществляют эксклюзионной или обращено-фазовой ВЭЖХ. По достижении требуемой степени превращения интерферона реакцию пегилирования останавливают добавлением к реакционной массе низкомолекулярной азосоставляющей. Для этого в качестве низкомолекулярной азосоставляющей применяют вещества фенольной природы или их эфиры, вещества, имеющие природу ароматических аминов, или вещества, имеющие гетероциклическую природу, у которых гетероцикл способен выступать в качестве азосоставляющей в реакции азосочетания. Наиболее предпочтительными являются тирозин и гистидин, более предпочтительно тирозин. Предпочтительно степень превращения интерферона, вычисленная по результатам ВЭЖХ-анализа, составляет 80-90%. Выделение монопегилированного интерферона -2b из реакционной смеси осуществляют обычными методами ионообменной хроматографии, последовательно используя буферные растворы с возрастающей ионной силой. Концентрацию интерферона определяют методом ВЭЖХ или спектрофотометрически, используя значение А 280, равное 1 для раствора с концентрацией интерферона -2b 1 мг/мл. С целью доказательства строения выделенного продукта как полиазосоединения были записаны электронные спектры поглощения (ЭСП) растворов интерферона -2b и монопегилированного интерферона -2b. Характеристики максимумов полос поглощения приведены в табл. 1. Таблица 1 Характеристики максимумов полос поглощения интерферона Появление полос поглощения с максимумами при 283, 343 и 406 нм может быть объяснено, например, с позиций теории цветности органических соединений, локальными электронными переходами в хромофорных системах не связанных сопряжением диарилазогрупп, образовавшихся в результате азосочетания ПЭГ-агента с тирозиновыми и гистидиновыми звеньями молекулы интерферона -2b. Уширение полос обусловлено образованием нескольких позиционных изомеров с близкими энергиями электронноколебательных переходов. Достижение технического результата, заключающегося в получении пегилированного интерферона-2b с увеличенным временем циркуляции в кровотоке, подтверждается результатами сравнительных исследований in vivo препарата "ПегИнтрон" (ковалентный конъюгат рекомбинантного интерферона альф-2b и монометоксиполиэтиленгликоля со средней молекулярной массой около 31300 Да, состоящий в основном из монопегилированных молекул) производства фирмы Schering и конъюгата в соответствии с изобретением (табл. 2). Таблица 2 Относительные концентрации конъюгата Приведнные данные показывают, что конъюгат интерферона -2b в соответствии с изобретением обладает большим временем циркуляции в кровотоке по сравнению с препаратом "ПегИнтрон". В соответствии с настоящим изобретением предлагается способ получения активированного ПЭГагента, заключающийся в том что: а) свободную гидроксильную группу монометоксиполиэтиленгликоля где n - целое число в интервале от 455 до 1140,ацилируют хлор- или бромангидридом нитробензойной кислоты в галогенированном органическом растворителе в присутствии органического основания при температуре от 10 до 40C и молярном отношении хлор- или бромангидрида нитробензойной кислоты к монометоксиполиэтиленгликолю от 1:1 до 1000:1 с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты где n принимает указанные выше значения,который выделяют из реакционной массы осаждением С 4-С 8-простым эфиром или С 6-С 8-алканом; б) нитрогруппу выделенного метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты восстанавливают солью d-элемента 4 периода IV-VI группы в промежуточной низкой степени окисления в водной или водно-органической среде с pH от 1,0 до 6,5 или в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от 10 до 40C с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира аминобензойной кислоты где n принимает указанные выше значения,который выделяют из реакционной массы осаждением С 4-С 8-простым эфиром или С 6-С 8-алканом; в) выделенный метоксиполиэтиленгликолевый эфир аминобензойной кислоты диазотируют нитритом щелочного или щелочно-земельного металла в водной или водно-органической среде при температуре от -2 до 30C или органическим нитритом в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от -40 до 30C, молярном отношении нитрита к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты от 1,1:1 до 1000:1 и молярном отношении кислоты к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты 3:1 до 10000:1 с последующим удалением избытка нитрита и получением активированного пегилирующего агента. На стадии а) в качестве хлор- или бромангидрида нитробензойной кислоты может быть использован любой из орто-, мета- или пара-изомеров. Предпочтительны мета- и пара-изомеры, наиболее предпочтительны пара-изомеры (хлорангидрид или бромангидрид 4-нитробензойной кислоты). В предпочтительном варианте изобретения на стадии б) в качестве растворителя применяют смесь этанола и ледяной уксусной кислоты, для создания и поддержания pH применяют ацетат натрия, в качестве восстановителя применяют TiCl3 или CrSO4, а для осаждения продукта применяют диэтиловый эфир. В другом предпочтительном варианте изобретения на стадии в) диазотирование проводят нитритом натрия в среде водного раствора бромисто-водородной кислоты, а избыток нитрита удаляют сульфаминовой кислотой. В следующем предпочтительном варианте изобретения на стадии в) диазотирование проводят третбутилнитритом в присутствии HCl в тетрагидрофуране. Ацилирование свободной гидроксильной группы монометоксиполиэтиленгликоля хлор- или бромангидридом нитробензойной кислоты проводят в галогенированном органическом растворителе в присутствии органического основания при температуре от 10 до 40C. Молярное отношение хлор- или бромангидрида нитробензойной кислоты к монометоксиполиэтиленгликолю составляет от 1:1 до 1000:1,предпочтительно от 5:1 до 20:1. Галогенированный органический растворитель выбирают из метиленхлорида, хлороформа,дихлорэтана или их смеси. Органическое основание выбирают из группы алифатических третичных аминов или гетероциклических аминов. Предпочтительны триэтиламин или N-метилморфолин, особенно предпочтительны пиридин или хинолин. Продукт реакции осаждают из раствора С 4-С 8-простым эфиром или алканом и выделяют фильтрованием или центрифугированием, предпочтительно фильтрованием при пониженном давлении. В качестве C4-C8-простого эфира применяют диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, метил-трет-бутиловый эфир, наиболее предпочтительно диэтиловый эфир. В качестве алкана применяют пентаны, гексаны, гептаны, петролейный эфир, наиболее предпочтительно гексан или петролейный эфир. На стадии б) восстановление монометоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты в монометоксиполиэтиленгликолевый эфир аминобензойной кислоты осуществляют солями d-элемента 4 периода IV-VI группы в промежуточной низкой степени окисления, например солями титана(III), ванадия(II) или хрома(II) в водной или водно-органической среде с pH от 1,0 до 6,5 или в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от 10 до 40C. В первом варианте восстановление проводят в водной или водно-органической среде. В контексте настоящего изобретения термин "водно-органическая среда" обозначает смесь воды с органическим растворителем, таким как метанол, этанол, изопропанол, ацетон, ацетонитрил, в которой содержание воды превышает 50% (об./об.). Для создания и поддержания pH водной или водно-органической среды применяют органические кислоты, например уксусную кислоту или ее галогенпроизводные, такие как хлоруксусная, трихлоруксусная, бромуксусная, трибромуксусная, трифторуксусная кислоты, а также щавелевую, лимонную или винную кислоты, или неорганические кислоты, например хлористо-водородную,бромисто-водородную или серную кислоты, а также смеси органических и/или неорганических кислот. Предпочтительно применение буферных смесей с pH от 1,0 до 6,5, более предпочтительно с pH от 4 до 6. Примерами таких смесей являются ацетатные или цитратные буферные растворы. В качестве восстановителей применяют хлорид, бромид или сульфат титана(III), сульфаты ванадия(II) или хрома(II). Предпочтительно применение хлорида или сульфатов титана(III) или хрома(II),более предпочтительно применение хлорида титана(III) или сульфата хрома(II). Для обеспечения полно-7 019319 ты протекания реакции восстановления необходимо, чтобы по е завершении наблюдался небольшой избыток соли d-элемента 4 периода IV-VI группы в промежуточной низкой степени окисления. Завершение восстановления нитросоединения можно определить визуально по неисчезающей в течение по меньшей мере 5 мин окраске соли d-элемента 4 периода IV-VI группы в промежуточной низкой степени окисления, оттенок которой зависит от выбора соли d-элемента и природы реагента, обеспечивающего поддержание кислотности реакционной массы, что известно среднему специалисту в данной области. Например, при использовании хлорида титана(III) реакционная масса в присутствии избытка восстановителя окрашена в зелный цвет в среде ацетатного буферного раствора и в фиолетовый цвет в солянокислой среде. Избыток соли хрома(II) в ацетатном буферном растворе определяет красную окраску реакционной массы. Для осаждения соединения d-элемента в окисленной форме, образовавшегося в результате восстановления нитросоединения, и небольшого избытка исходной соли d-элемента применяют ортофосфаты и полиметафосфаты натрия или калия, а также ортофосфорную кислоту и их смеси. После отделения соединений d-элемента в окисленной форме, например, фильтрованием или центрифугированием, предпочтительно фильтрованием при пониженном давлении, полученное аминосоединение находится в растворе (в надосадочной жидкости или в фильтрате). Для выделения продукта указанный раствор необходимо нейтрализовать до pH около 7 во избежание гидролиза сложноэфирной группы при последующем упаривании, предпочтительно при пониженном давлении. Для удаления избыточной воды проводят азеотропную перегонку нейтрализованного раствора с абсолютным этанолом, бензолом или толуолом. Для выделения целевого продукта из реакционной смеси,содержащей соли, выполняют е экстракцию галогенированным органическим растворителем, таким как хлороформ, метиленхлорид, дихлорэтан или их смесь с последующим осаждением С 4-С 8-простым эфиром или алканом. В качестве С 4-С 8-простого эфира применяют диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, метил-трет-бутиловый эфир, наиболее предпочтительно диэтиловый эфир. В качестве алкана применяют пентаны, гексаны, гептаны, петролейный эфир, наиболее предпочтительно гексан или петролейный эфир. Во втором варианте восстановление проводят в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от 10 до 40C. В качестве такого растворителя применяют метанол, этанол, изопропанол, ледяную уксусную кислоту или их смеси, предпочтительно смесь этанола с ледяной уксусной кислотой. Для создания и поддержания pH указанной органической среды применяют органические кислоты, например уксусную кислоту или ее галогенпроизводные, такие как хлоруксусная, трихлоруксусная, бромуксусная, трибромуксусная, трифторуксусная кислоты, а также щавелевую, лимонную или винную кислоты, или неорганические кислоты, например хлористоводородную или бромисто-водородную кислоты, а также смеси органических и/или неорганических кислот. В качестве восстановителей применяют хлорид или бромид титана(III). Предпочтительно применение хлорида титана(III). Для обеспечения полноты протекания реакции восстановления необходимо,чтобы по е завершении наблюдался небольшой избыток соли титана(III). Завершение восстановления нитросоединения можно определить визуально по неисчезающей в течение по меньшей мере 5 мин окраске соединения титана(III), оттенок которой зависит от природы реагента, обеспечивающего поддержание кислотности реакционной массы, что очевидно среднему специалисту в данной области. Например,при использовании ацетатно-спиртового буферного раствора избыток восстановителя обусловливает зелную окраску реакционной массы. Для осаждения титана(IV), образовавшегося в результате восстановления нитросоединения, и небольшого избытка исходного титана(III) применяют ортофосфаты и полиметафосфаты натрия или калия,а также ортофосфорную кислоту и их смеси. После отделения соединений титана, например, фильтрованием или центрифугированием полученное аминосоединение находится в растворе. Для выделения продукта его осаждают С 4-С 8-простым эфиром. В качестве С 4-С 8-простого эфира применяют диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, метил-трет-бутиловый эфир, наиболее предпочтительно диэтиловый эфир. На стадии в) диазотирование метоксиполиэтиленгликолевого эфира аминобензойной кислоты осуществляют прибавлением нитрита щелочного или щелочно-земельного металла в кислой водной или водно-органической среде при температуре от -2 до 30C. В первом варианте диазотирования применяют нитрит щелочного или щелочно-земельного металла в кислой водной или водно-органической среде. Наиболее предпочтительный интервал температур диазотирования составляет от 0 до 5C. Кислую среду создают с помощью органических кислот, например с помощью уксусной кислоты или ее галогенпроизводных, таких как хлоруксусная, трихлоруксусная, бромуксусная, трибромуксусная, трифторуксусная кислоты, а также лимонной или винной кислот, или неорганических кислот, например хлористо-водородной, бромисто-водородной, серной или фосфорной кислот, а также смесью органических и/или нерганических кислот. Молярное отношение нитрита к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты составляет от 1,1:1 до 1000:1, предпочтительно от 1,1:1 до 10:1. Молярное отношение кислоты к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру амино-8 019319 бензойной кислоты составляет от 3:1 до 10000:1. Реакцию предпочтительно проводят в присутствии катализатора диазотирования, в качестве которого используют бромид-ионы, вносимые в реакционную смесь в виде бромоводородной кислоты или ее растворимых солей, например бромидов щелочных металлов. Наиболее предпочтительно создавать кислую среду раствором бромисто-водородной кислоты. Во втором варианте диазотирование проводят с применением органического нитрита в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от -40 до 30C. Наиболее предпочтительный интервал температур диазотирования составляет от -20 до 0C. Предпочтительными органическими нитритами являются бутилнитриты или амилнитриты, более предпочтительно трет-бутилнитрит. Молярное отношение нитрита к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты составляет от 1,1:1 до 1000:1, предпочтительно от 1,1:1 до 10:1. Кислую среду в полярной органической среде создают растворами HCl или HBr в алифатическом эфире, например диэтиловом эфире, или циклическом эфире, например диоксане или тетрагидрофуране. Молярное отношение кислоты к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты составляет от 3:1 до 10000:1. По завершении диазотирования активированный ПЭГ-агент можно хранить при пониженной температуре в течение не более 2 ч в водной или водно-органической среде или не более 24 ч в полярной органической среде без существенной потери его способности к азосочетанию. Термин "пониженная температура" означает температуру от -2 до 5C в случае применения водной или водно-органической среды и от -40 до 0C в случае применения полярной органической среды. Перед применением активированного ПЭГ-агента требуется удаление избытка нитрит-ионов, для чего к его раствору добавляют мочевину или сульфаминовую кислоту. Альтернативно применяют азиды щелочных или щелочноземельных металлов. Далее изобретение будет проиллюстрировано следующими примерами, подтверждающими возможность его осуществления с достижением указанного в описании технического результата. Пример 1. Монометоксиполиэтиленгликолевый эфир 4-нитробензойной кислоты (М.м. 30 кДа). К раствору 30 г (1 ммоль) монометоксиполиэтиленгликоля (М.м. 30 кДа) в 100 мл безводного метиленхлорида прибавляют 2 мл безводного пиридина и вносят 1,9 г (10 ммоль) 4-нитробензоилхлорида. Полученный раствор перемешивают 12 ч при комнатной температуре, упаривают на роторном испарителе до половины объема и продукт реакции осаждают добавлением диэтилового эфира. Осадок отфильтровывают под вакуумом, промывают несколько раз диэтиловым эфиром и высушивают в вакууме. Выход 30 г (100%). Пример 2. Монометоксиполиэтиленгликолевый эфир 4-аминобензойной кислоты (М.м. 30 кДа). К раствору 3,0 г (0,1 ммоль) монометоксиполиэтиленгликолевого эфира 4-нитробензойной кислоты(М.м. 3 0 кДа), полученного в соответствии с примером 1, приливают 20 мл ледяной уксусной кислоты, а затем прибавляют 3 г ацетата натрия. Раствор перемешивают до полного растворения ацетата натрия и приливают 1 мл 20% TiCl3 в 3% HCl. Реакционную смесь перемешивают 15 мин, приливают 0,5 мл 4 МNaH2PO4 и отфильтровывают выпавший осадок. К фильтрату приливают диэтиловый эфир, отфильтровывают монометоксиполиэтиленгликолевый эфир 4-аминобензойной кислоты, промывают эфиром и высушивают в вакууме. Выход 3,0 г (100%). Пример 3. Монометоксиполиэтиленгликолевый эфир 4-аминобензойной кислоты (М.м. 30 кДа). К раствору 3,0 г (0,1 ммоль) монометоксиполиэтиленгликолевого эфира 4-нитробензойной кислоты(М.м. 3 0 кДа), полученного в соответствии с примером 1, в 30 мл цитратного буфера с pH 5,5 приливают 1 мл 20% TiCl3 в 3% HCl. Реакционную смесь перемешивают 10 мин и прибавляют Na2HPO4 до pH 7,отфильтровывают выпавший осадок. Фильтрат упаривают под вакуумом на роторном испарителе при 65C, к остатку приливают толуол и снова упаривают. Полученный монометоксиполиэтиленгликолевый эфир 4-аминобензойной кислоты растворяют в метиленхлориде, фильтруют, продукт из фильтрата осаждают эфиром, отфильтровывают, промывают эфиром и высушивают в вакууме. Выход 2,8 г (93%). Пример 4. Монометоксиполиэтиленгликолевый эфир 4-аминобензойной кислоты (М.м. 30 кДа). А) Приготовление раствора сульфата хрома(II). К 100 мл 5% раствора K2Cr2O7 в 20% H2SO4 порциями около 0,5 г вносят цинковую пыль до приобретения реакционной массой зеленого цвета, после чего к реакционной массе приливают 30 мл петролейного эфира и продолжают вносить цинковую пыль до приобретения реакционной массой синей окраски. В процессе восстановления следят, чтобы среда оставалась кислой. Раствору дают отстояться, после чего переливают в сосуд для хранения, прибавляют несколько гранул металлического цинка и, если требуется, еще петролейного эфира, снабжают гидрозатвором и оставляют на ночь. На следующий день темно-синий раствор сульфата хрома(II) CrSO4 полностью готов к применению в качестве восстановителя и остается пригодным для этого в течение примерно 1 месяца. Б) Восстановление монометоксиполиэтиленгликолевого эфира 4-нитробензойной кислоты. К раствору 3,0 г (0,1 ммоль) монометоксиполиэтиленгликолевого эфира 4-нитробензойной кислоты(М.м. 30 кДа), полученного в соответствии с примером 1, в 20 мл ацетатного буфера с pH 6 приливают избыток сульфата хрома(II), реакционная смесь тут же приобретает карминово-красный цвет, сосуд плотно закрывают крышкой и перемешивают 5 мин, при этом красный оттенок должен сохраниться. Далее водную фазу пятикратно экстрагируют равными порциями метиленхлорида (около 30 мл каждая). Органические экстракты объединяют и упаривают под вакуумом на роторном испарителе при 40C до 1/5 от первоначального объема, после чего полученный монометоксиполиэтиленгликолевый эфир 4-аминобензойной кислоты осаждают диэтиловым эфиром, отфильтровывают, промывают диэтиловым эфиром и высушивают в вакууме. Выход 2,8 г (93%). Пример 5. Диазотированный монометоксиполиэтиленгликолевый эфир 4-аминобензойной кислоты(активированный ПЭГ-агент с м.м. 30 кДа). К охлажденному до 1C раствору 0,077 г (2,5 мкмоль) монометоксиполиэтиленгликолевого эфира 4-аминобензойной кислоты (М.м. 30 кДа), полученного в соответствии с любым из примеров 2-4, в 1 мл 0,1 М HBr приливают 1 мл охлажденного 0,01 М NaNO2 и выдерживают в ледяной бане 20 мин, после чего приливают 1 мл 0,01 М NH2SO3H и сразу же используют для пегилирования или хранят в холодильнике не более 2 ч. ЭСП (вода, pH 4) , нм (lg ): 203 (4,86), 256 (4,51), 275 (4,43, плечо). Пример 6. Диазотированный монометоксиполиэтиленгликолевый эфир 4-аминобензойной кислоты(активированный ПЭГ-агент с м.м. 30 кДа). К охлажденному до -35C раствору 0,077 г (2,5 мкмоль) монометоксиполиэтиленгликолевого эфира 4-аминобензойной кислоты (М.м 30 кДа), полученного в соответствии с любым из примеров 2-4, в 0,5 мл 0,2 М раствора HCl в тетрагидрофуране приливают 0,5 мл 0,01 М трет-бутилнитрита в тетрагидрофуране и оставляют при -35C не менее чем на 30 мин (но не более чем на 24 ч), после чего прибавляют 0,5 мл 0,01 М NH2SO3H и сразу же используют для пегилирования. Пример 7. Получение монопегилированного интерферона -2b. К охлажденному до 3C раствору 10 мг (0,5 мкмоль) интерферона -2b в боратно-карбонатном буфере с pH 9,5 приливают охлажденный раствор 0,077 г (2,5 мкмоль) диазотированного монометоксиполиэтиленгликолевого эфира 4-аминобензойной кислоты (М.м. 30 кДа), полученный в соответствии с примером 5 или 6, поддерживая pH реакционной смеси 9,50,3. Реакционную смесь при охлаждении перемешивают приблизительно 3 ч, контролируя протекание превращений обращенно-фазовой ВЭЖХ (колонка Kromasil 300-5C4, 2504,6 мм, спектрофотометрическое детектирование при 220, 280, 340 и 400 нм, градиентное элюирование: от 30% водн. ацетонитрил+0,2% ТФУ до 80% водн. ацетонитрил+0,2% ТФУ). По достижении степени превращения интерферона -2b, равной 80-85%, приливают раствор тирозина, перемешивают 5 мин и уксусной кислотой доводят pH до 5,0-6,5. Далее реакционную смесь, содержащую смесь дипегилированого, монопегилированного и немодифицированного интерферона -2b, a также блокированный пегилирующий агент, разделяют ионообменной хроматографией с увеличением ионной силы буферных элюирующих растворов от 0,02 до 1,0 М NaCl. Выход очищенного монопегилированного интерферона -2b 4,8 мг (48%, считая на интерферон -2b). ЭСП (вода, pH 5,1,: 222 (29,2), 283 (3,94), 343 (3,71), 406 (2,44). 11,0 см), макс/НМ Пример 8. Определение времени циркуляции монопегилированного интерферона -2b в крови на мышиной модели. Самцам мышей линии СВА внутримышечно вводят по 1 мкг конъюгата в соответствии с изобретением (30 кДа), после чего собирают кровь в первый день через 2 ч после инъекции и далее через каждые 24 ч в течение 10 дней. В качестве контроля используют препарат "ПегИнтрон" (производства Schering,31 кДа), который вводят по той же схеме. Взятые пробы крови инкубируют в течение 45 мин при 37C,после чего отделяют тромб и повторно инкубируют при 4C, полученную сыворотку центрифугируют и сохраняют при -65C до проведения тестов. Содержание интерферона (пг/мл) в сыворотках крови определяют с помощью иммуноферментного анализа, результаты усредняют. Вычисляют относительное содержание интерферона (в %), при этом за 100% принимают среднюю максимальную концентрацию белка в крови в каждой группе животных. Данные представлены в табл. 2. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ получения монопегилированного интерферона -2b, отличающийся тем, что: а) свободную гидроксильную группу монометоксиполиэтиленгликоля где n - целое число в интервале от 455 до 1140,ацилируют хлор- или бромангидридом нитробензойной кислоты в галогенированном органическом растворителе в присутствии органического основания при температуре от 10 до 40C и молярном отношении хлор- или бромангидрида нитробензойной кислоты к монометоксиполиэтиленгликолю от 1:1 до 1000:1 с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты где n принимает указанные выше значения,который выделяют из реакционной массы осаждением С 4-С 8-простым эфиром или С 6-С 8-алканом; б) нитрогруппу выделенного метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты восстанавливают солью, выбранной из соли титана(III), соли ванадия(II) или соли хрома(II), в водной или водно-органической среде с pH от 1,0 до 6,5 или в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от 10 до 40C с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира аминобензойной кислоты где n принимает указанные выше значения,который выделяют из реакционной массы осаждением С 4-С 8-простым эфиром или С 6-С 8-алканом; в) выделенный метоксиполиэтиленгликолевый эфир аминобензойной кислоты диазотируют нитритом щелочного или щелочно-земельного металла в водной или водно-органической среде при температуре от -2 до 30C или органическим нитритом в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от -40 до 30C, молярном отношении нитрита к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты от 1,1:1 до 1000:1 и молярном отношении кислоты к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты от 3:1 до 10000:1 с последующим удалением избытка нитрита и получением активированного пегилирующего агента; г) активированный пегилирующий агент без выделения из реакционной смеси вводят в реакцию азосочетания с интерфероном -2b в водной или водно-органической среде с pH от 7,0 до 10,0 при температуре от 0 до 30C; по достижении степени превращения по меньшей мере 70% реакцию останавливают добавлением к реакционной массе низкомолекулярной азосоставляющей, выбранной из группы,состоящей из фенола, ароматического амина и гетероциклического соединения, у которого гетероцикл способен к азосочетанию, с получением смеси монопегилированного, дипегилированого и немодифицированного интерферона -2b и блокированного ПЭГ-агента; и д) смесь разделяют ионообменной хроматографией с увеличением ионной силы буферных элюирующих растворов с получением монопегилированого интерферона -2b. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии а) в качестве галогенированного растворителя применяют безводный метиленхлорид, в качестве основания применяют безводный пиридин, ацилирование проводят при комнатной температуре и для осаждения продукта применяют диэтиловый эфир. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что на стадии б) в качестве растворителя применяют смесь этанола и ледяной уксусной кислоты, для создания и поддержания pH применяют ацетат натрия, в качестве восстановителя применяют TiCl3 или CrSO4, а для осаждения продукта применяют диэтиловый эфир. 4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что на стадии в) диазотирование проводят нитритом натрия в среде водного раствора бромисто-водородной кислоты, а избыток нитрита удаляют сульфаминовой кислотой. 5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что на стадии в) диазотирование проводят третбутилнитритом в присутствии HCl в тетрагидрофуране. 6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что на стадии г) для создания и поддержанияpH применяют боратно-карбонатный буферный раствор, степень превращения интерферона -2b составляет 80-85%, а в качестве низкомолекулярной азосоставляющей применяют тирозин. 7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что на стадии д) смесь разделяют ионообменной хроматографией с увеличением ионной силы буферных элюирующих растворов от 0,02 до 1,0 МNaCl. 8. Способ получения активированного ПЭГ-агента, отличающийся тем, что: а) свободную гидроксильную группу монометоксиполиэтиленгликоля где n - целое число в интервале от 455 до 1140,ацилируют хлор- или бромангидридом нитробензойной кислоты в галогенированном органическом растворителе в присутствии органического основания при температуре от 10 до 40C и молярном отношении хлор- или бромангидрида нитробензойной кислоты к монометоксиполиэтиленгликолю от 1:1 до 1000:1 с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты где n принимает указанные выше значения,который выделяют из реакционной массы осаждением С 4-С 8-простым эфиром или С 6-С 8-алканом; б) нитрогруппу выделенного метоксиполиэтиленгликолевого эфира нитробензойной кислоты восстанавливают солью, выбранной из соли титана(III), соли ванадия(II) и соли хрома(II), в водной или водно-органической среде с pH от 1,0 до 6,5 или в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от 10 до 40C с получением метоксиполиэтиленгликолевого эфира аминобензойной кислоты где n принимает указанные выше значения,который выделяют из реакционной массы осаждением С 4-С 8-простым эфиром или С 6-С 8-алканом; в) выделенный метоксиполиэтиленгликолевый эфир аминобензойной кислоты диазотируют нитритом щелочного или щелочно-земельного металла в водной или водно-органической среде при температуре от -2 до 30C или органическим нитритом в среде полярного органического растворителя, неограниченно смешивающегося с водой, при температуре от -40 до 30C, молярном отношении нитрита к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты от 1,1:1 до 1000:1 и молярном отношении кислоты к метоксиполиэтиленгликолевому эфиру аминобензойной кислоты от 3:1 до 10000:1 с последующим удалением избытка нитрита и получением активированного пегилирующего агента. 9. Способ по п.8, отличающийся тем, что на стадии а) в качестве галогенированного растворителя применяют безводный метиленхлорид, в качестве основания применяют безводный пиридин, ацилирование проводят при комнатной температуре и для осаждения продукта применяют диэтиловый эфир. 10. Способ по п.8 или 9, отличающийся тем, что на стадии б) в качестве растворителя применяют смесь этанола и ледяной уксусной кислоты, для создания и поддержания pH применяют ацетат натрия, в качестве восстановителя применяют TiCl3 или CrSO4, а для осаждения продукта применяют диэтиловый эфир. 11. Способ по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что на стадии в) диазотирование проводят нитритом натрия в среде водного раствора бромисто-водородной кислоты, а избыток нитрита удаляют сульфаминовой кислотой. 12. Способ по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что на стадии в) диазотирование проводят трет-бутилнитритом в присутствии HCl в тетрагидрофуране.

МПК / Метки

МПК: A61K 47/48, A61K 38/21, A61P 35/00, A61P 37/00, C07K 14/56

Метки: полиэтиленгликоля, интерфероном, активированного, получения, пэг-агента, способ, ковалентного, конъюгата

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/13-19319-sposob-polucheniya-kovalentnogo-konyugata-polietilenglikolya-s-interferonom-i-sposob-polucheniya-aktivirovannogo-peg-agenta.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ получения ковалентного конъюгата полиэтиленгликоля с интерфероном и способ получения активированного пэг-агента</a>

Предыдущий патент: Способ получения липидов из биомассы

Следующий патент: Новые полиморфные формы дигидрофосфата 6-(1-метил-1h-пиразол-4-ил)-2-{3-[5-(2-морфолин-4-илэтокси)пиримидин-2-ил]бензил}-2h-пиридазин-3-она и способы их получения

Случайный патент: Флакон-смеситель для лекарственных веществ (варианты)