Пиперидинодигидротиенопиримидинсульфоксиды и их применение для лечения хозл и астмы

Номер патента: 24033

Опубликовано: 31.08.2016

Авторы: Ким Суджин, Вэй Сюйдон, Пузе Паскаль А.Ж., Тэмпоун Томас Г., Вертманн Ульрике, Малдер Джейсон Алан, Сенанаяке Крис Х., Ян Биншиоу, Фрутос Рохелио П., Пейтел Нитинчандра, Николаус Петер

Формула / Реферат

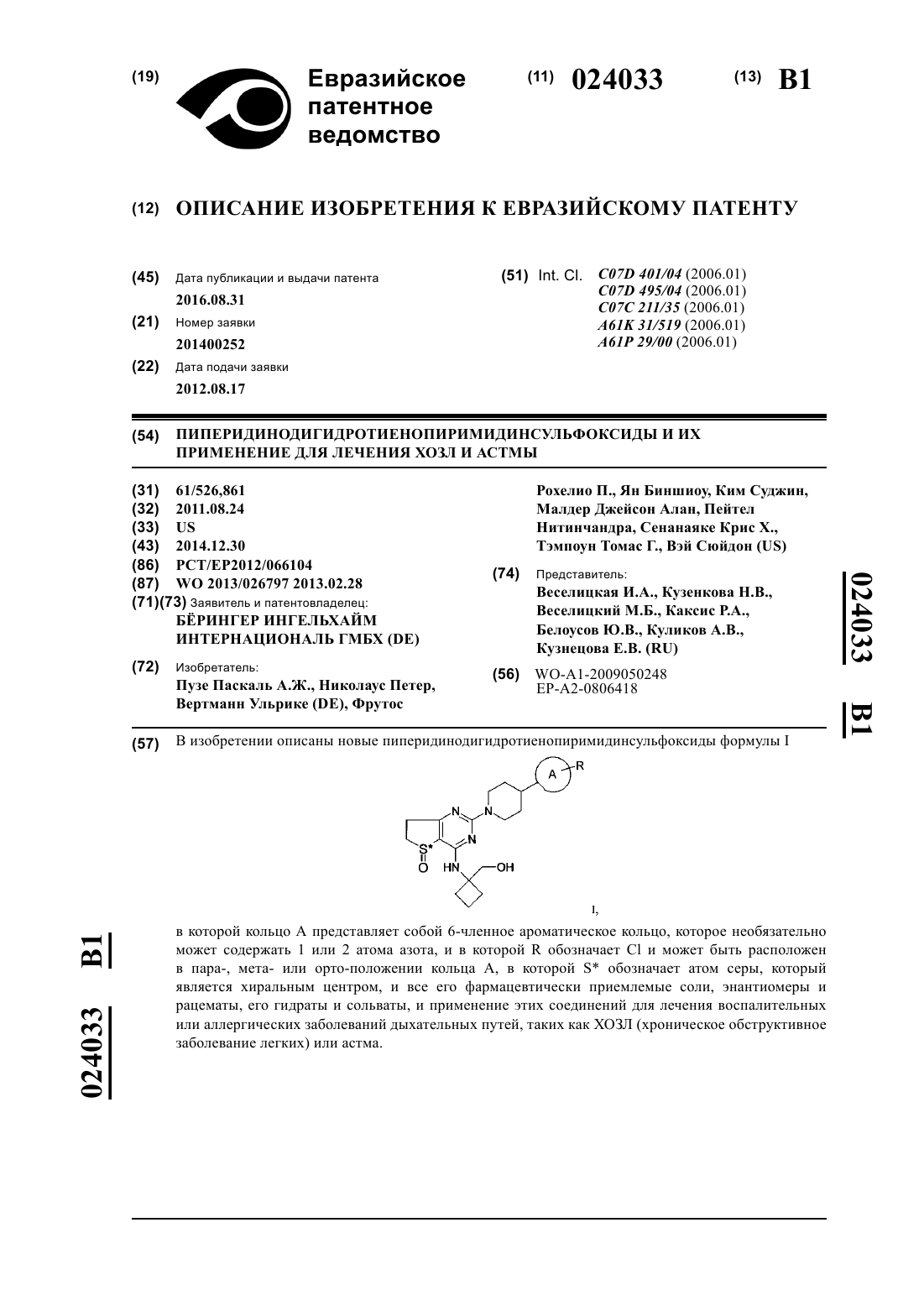

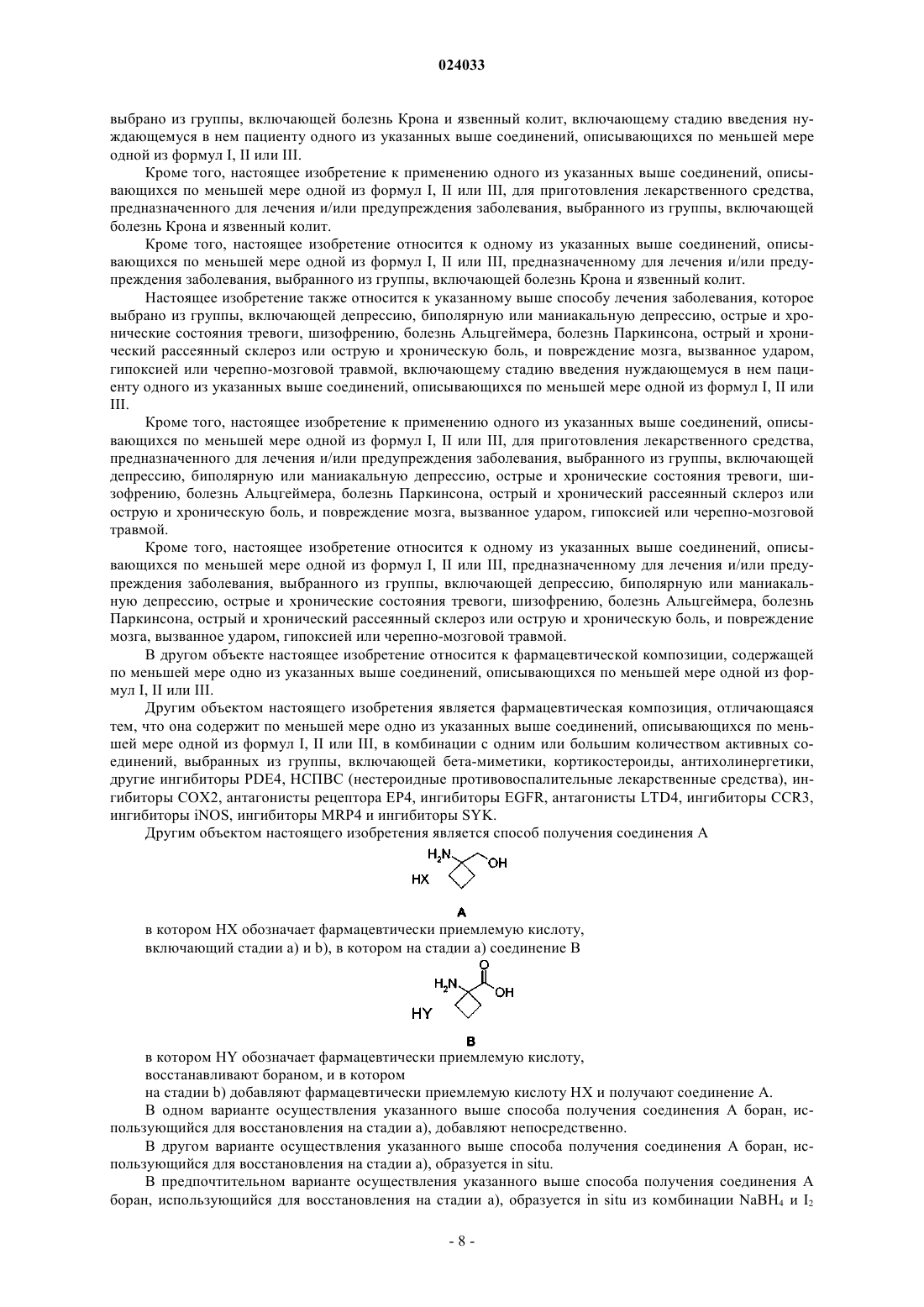

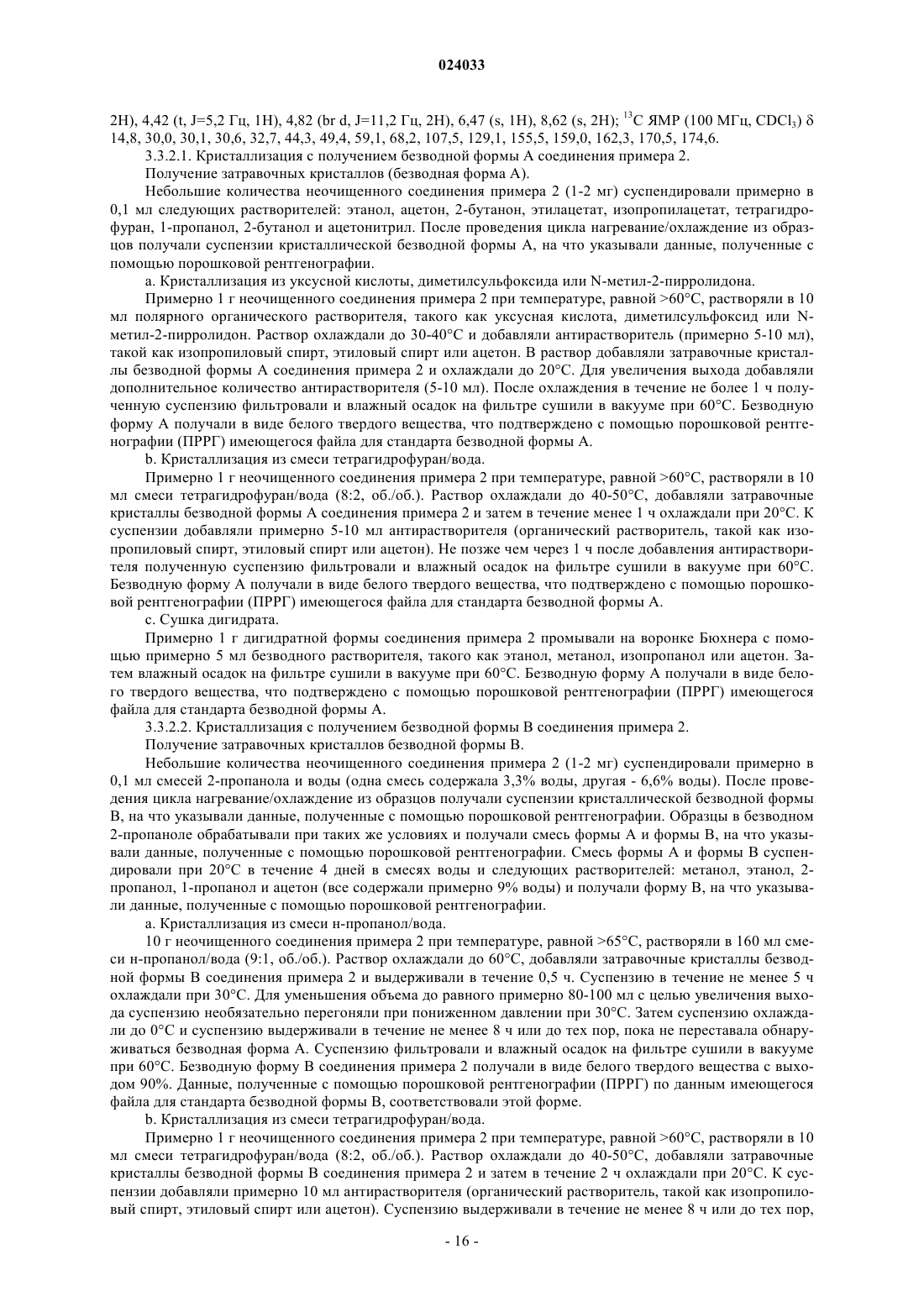

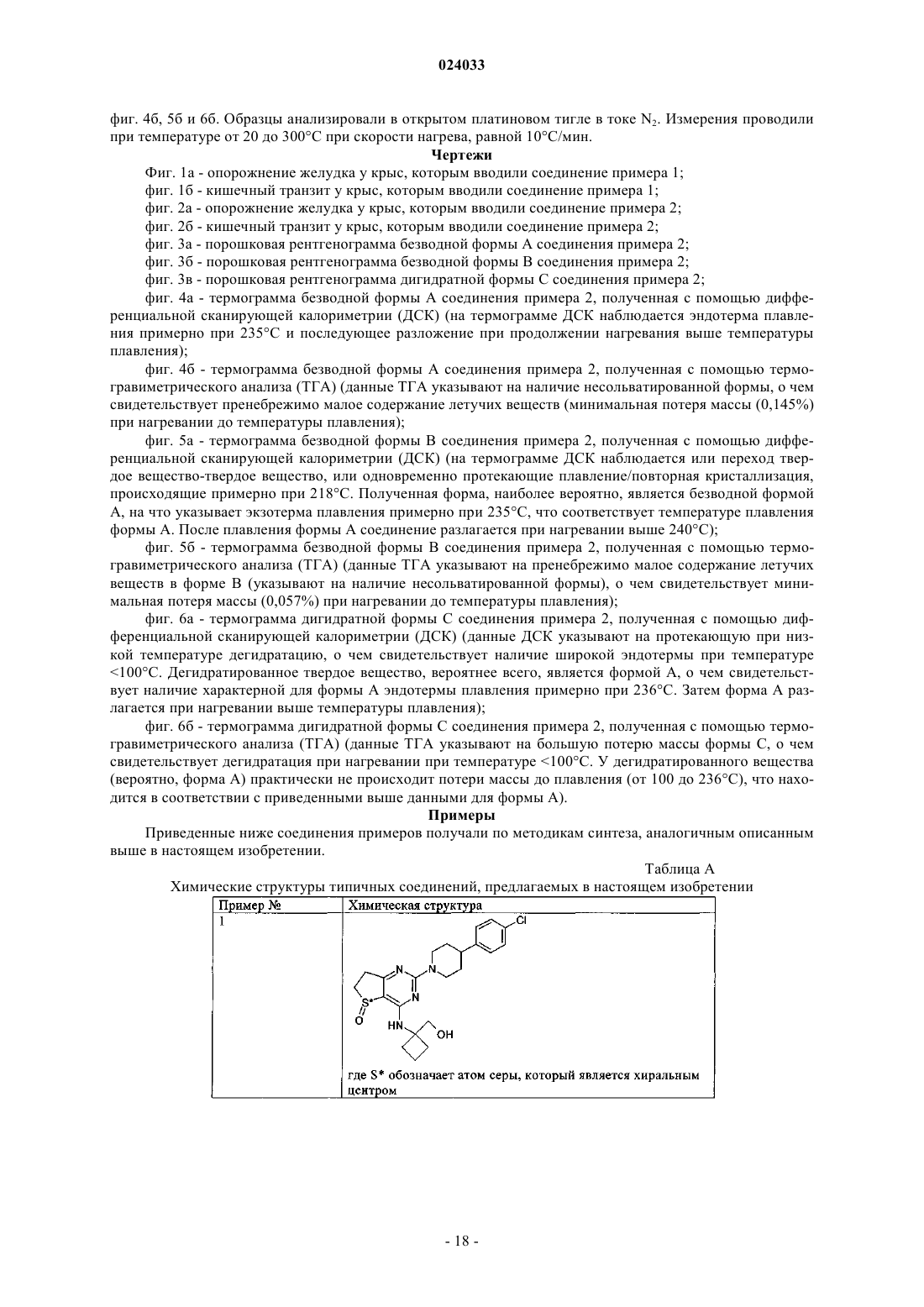

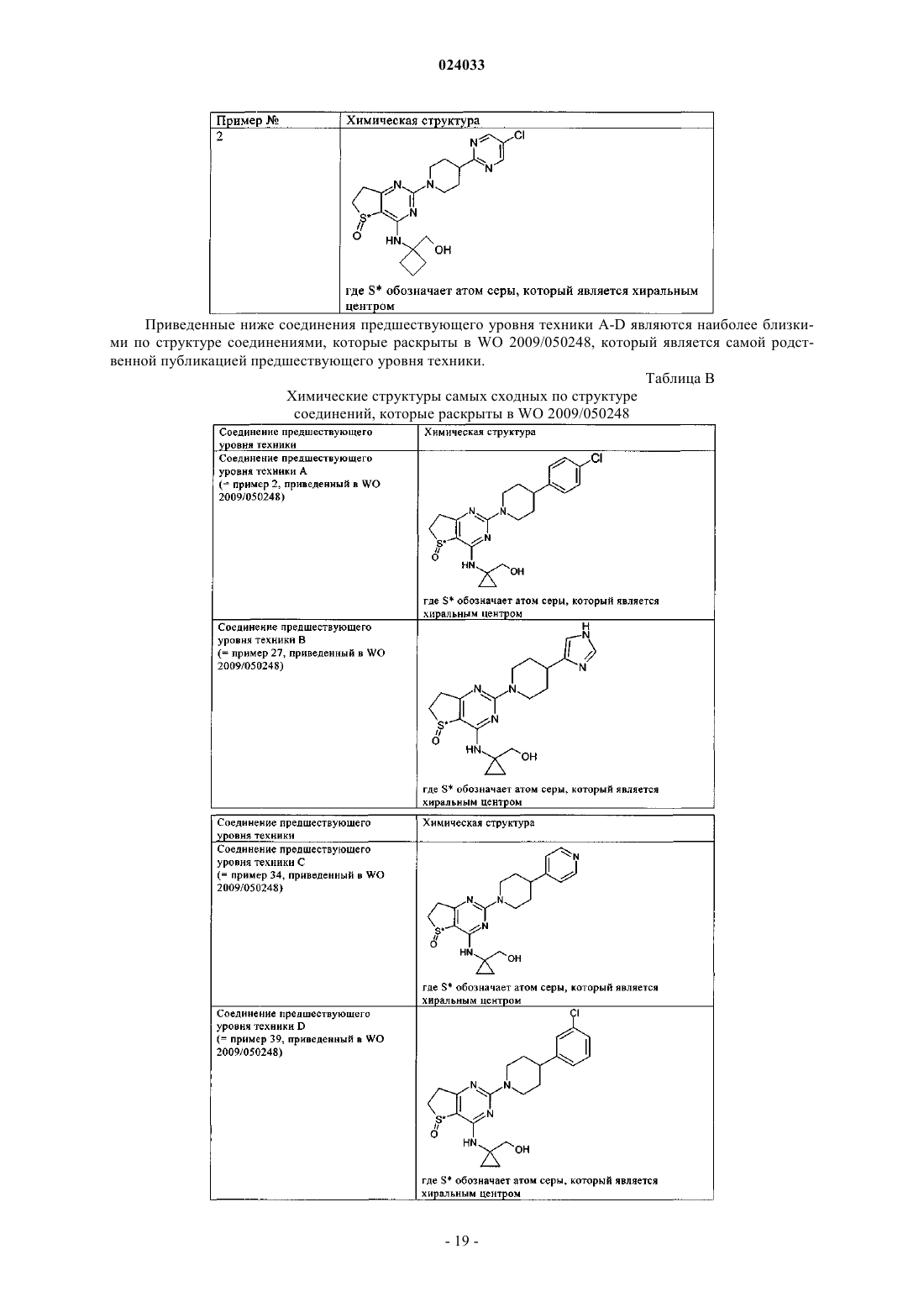

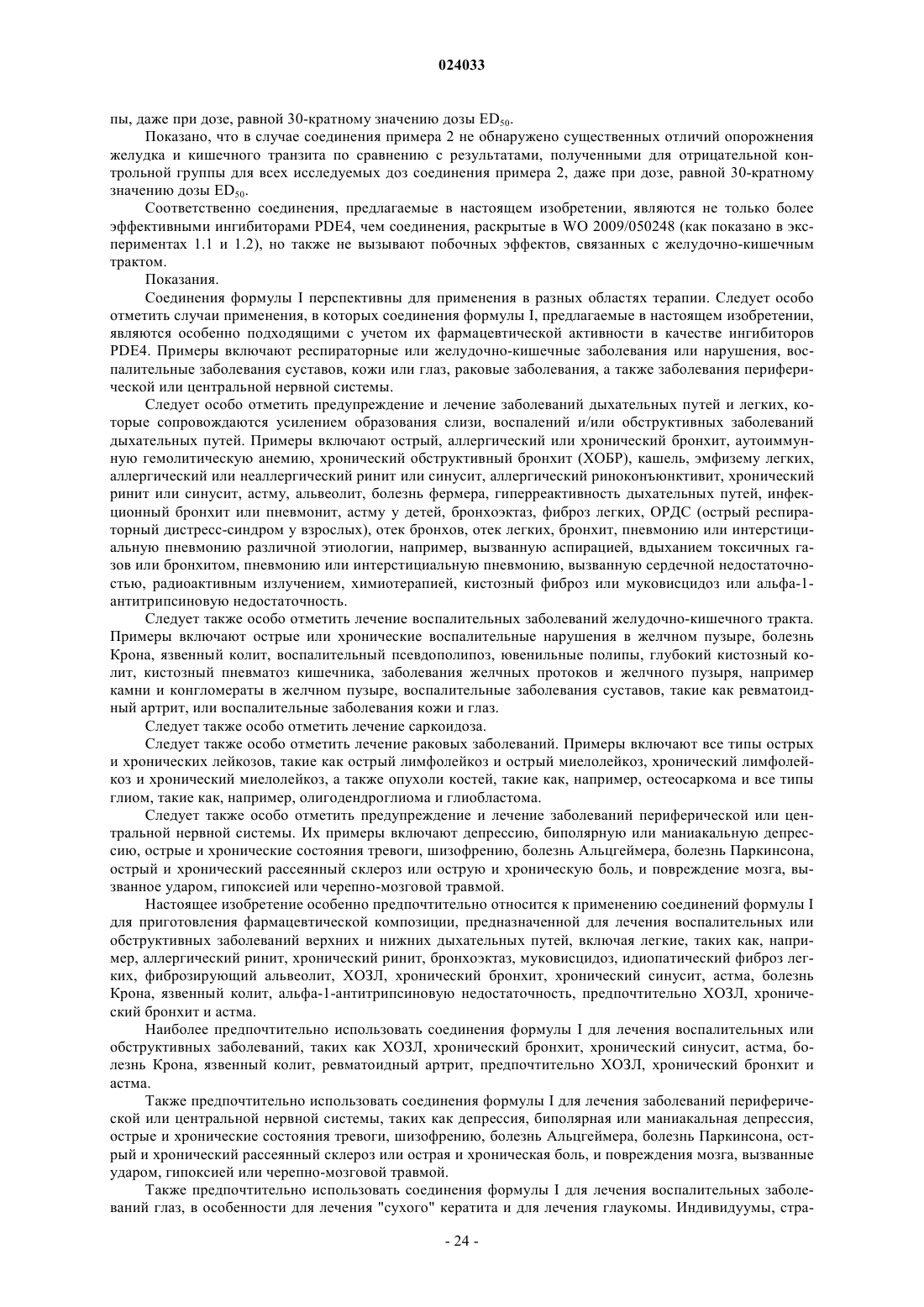

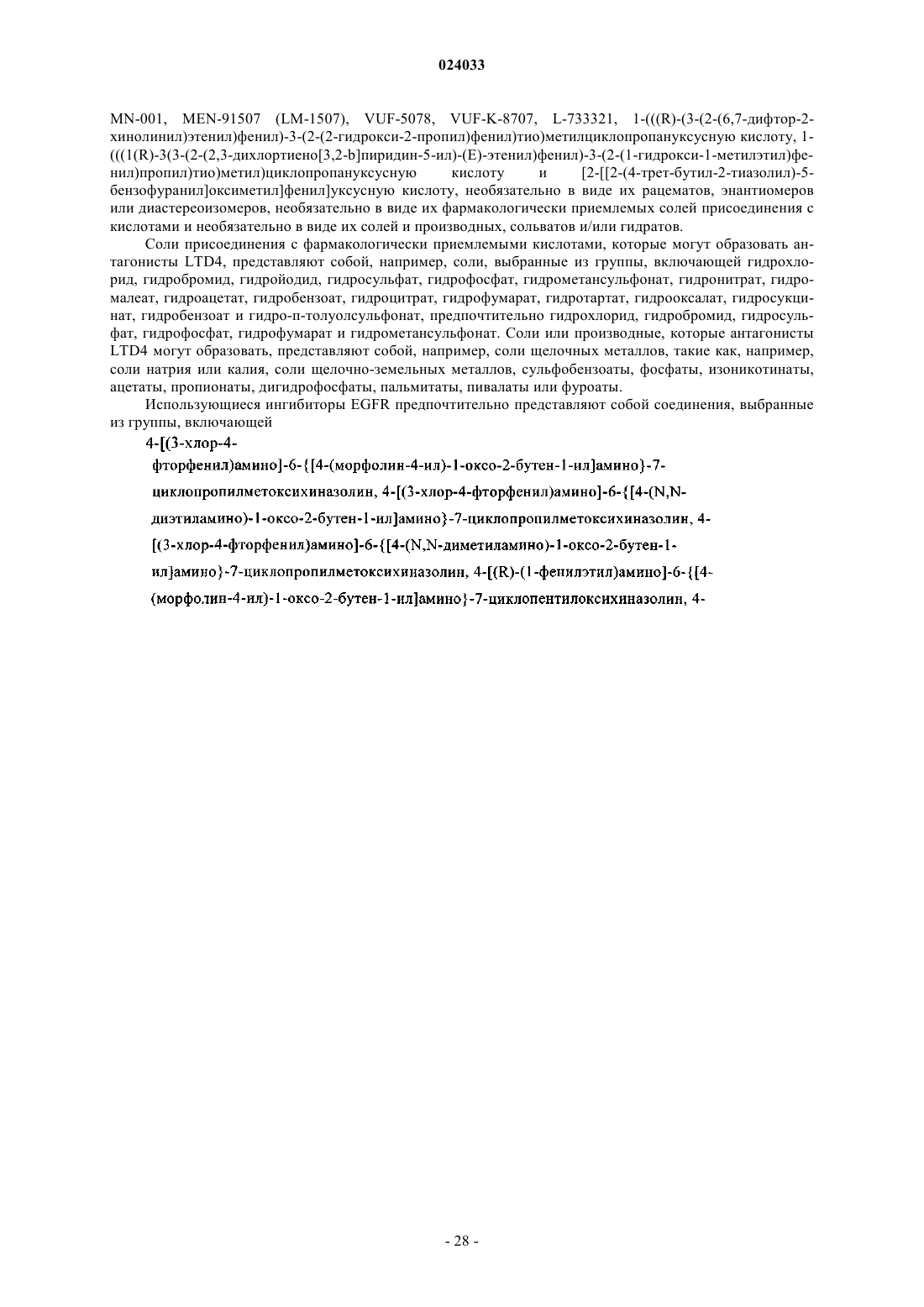

1. Соединение формулы I

в которой кольцо А представляет собой 6-членное ароматическое кольцо, которое необязательно может содержать 1 или 2 атома азота;

R обозначает Cl и

R может быть расположен в пара-, мета- или орто-положении кольца А;

S* обозначает атом серы, который является хиральным центром,

и все его фармацевтически приемлемые соли, энантиомеры и рацематы.

2. Соединение формулы I по п.1, в которой R обозначает Cl и находится в пара-положении кольца А, и все его фармацевтически приемлемые соли, энантиомеры и рацематы.

3. Соединение формулы I по одному из пп.1 или 2, в которой кольцо А выбрано из группы, включающей фенил, пиридинил и пиримидинил, и все его фармацевтически приемлемые соли, энантиомеры и рацематы.

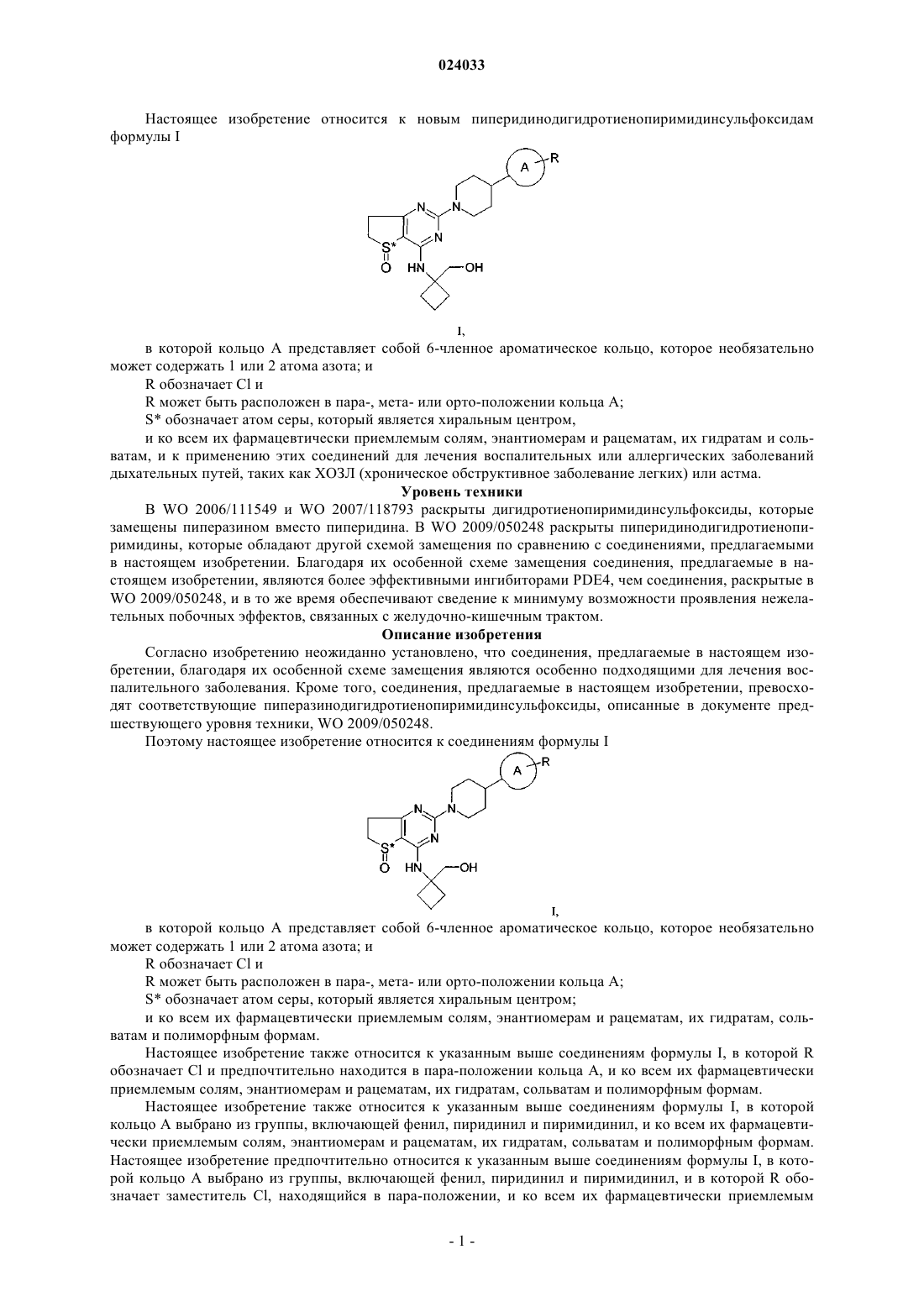

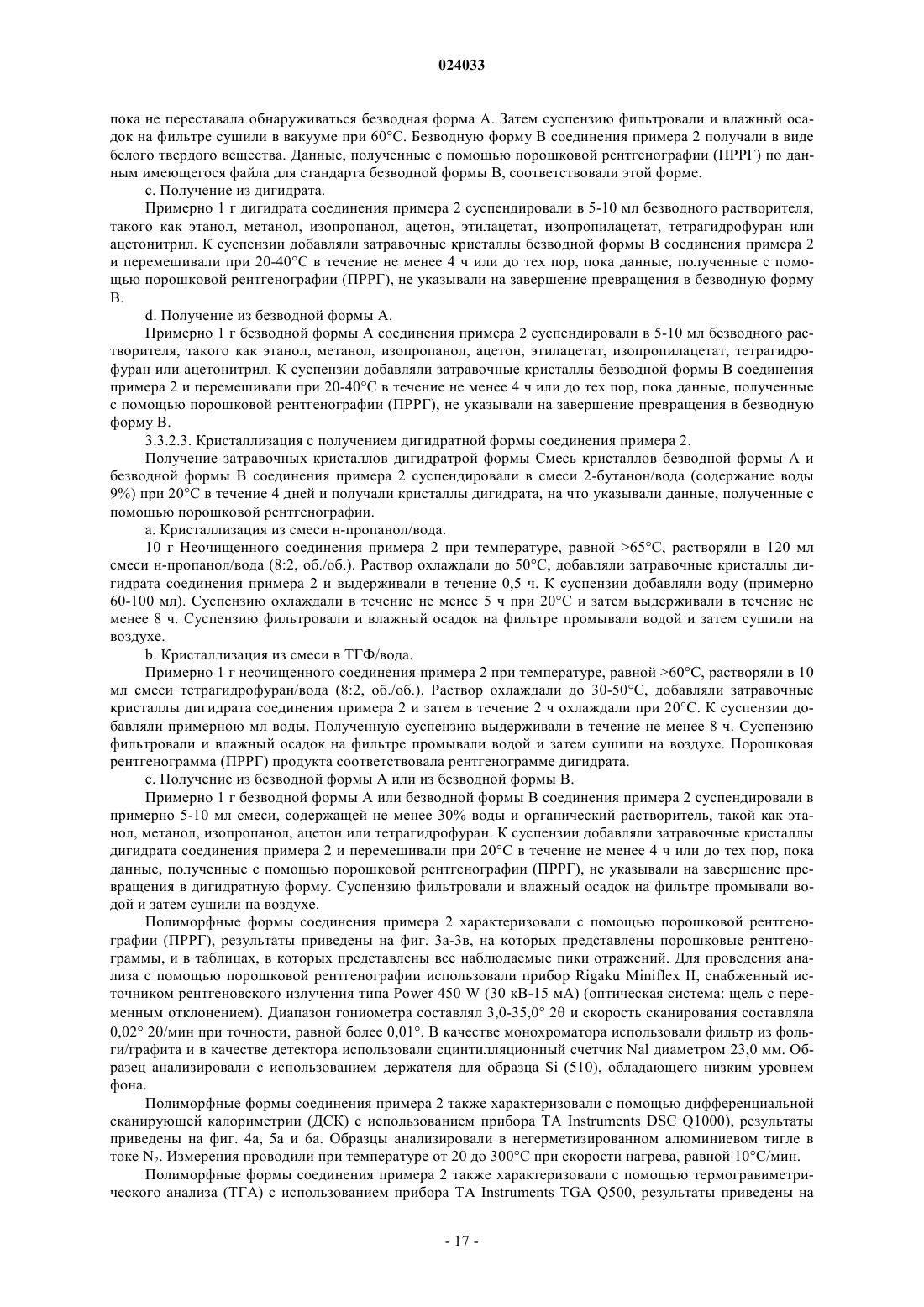

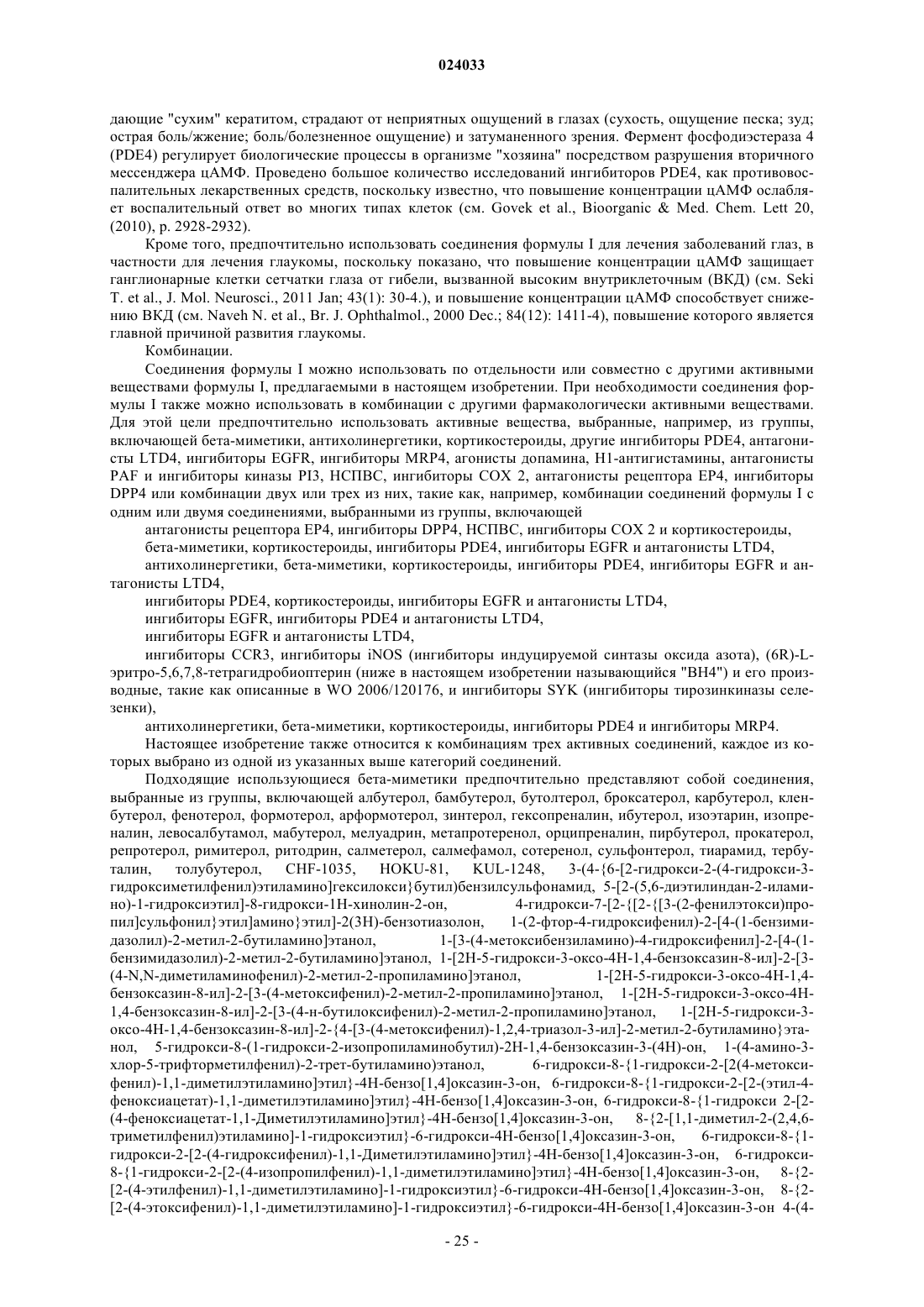

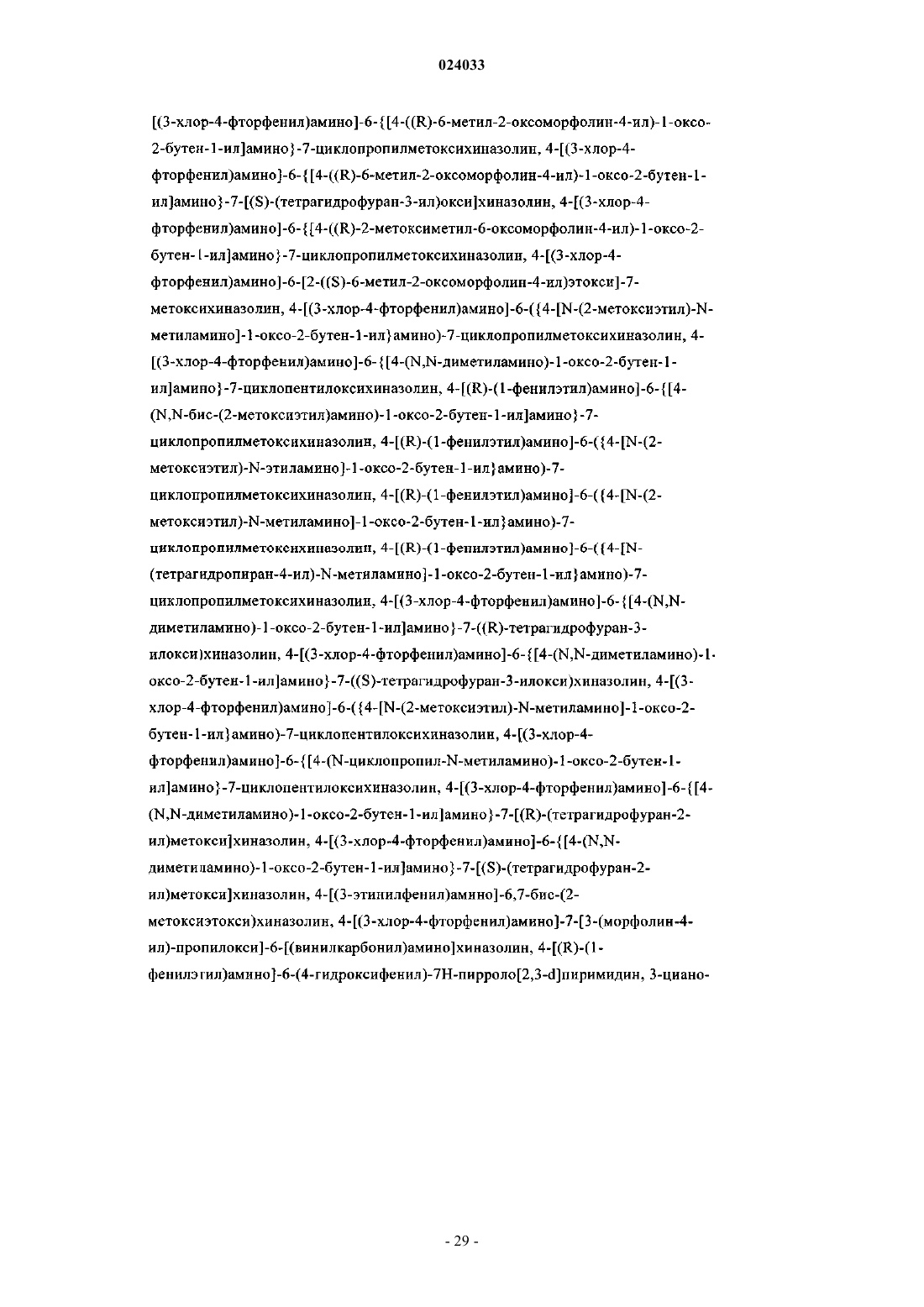

4. Соединение по одному из пп.1-3, которое является соединением формулы II

и все его фармацевтически приемлемые соли, энантиомеры и рацематы.

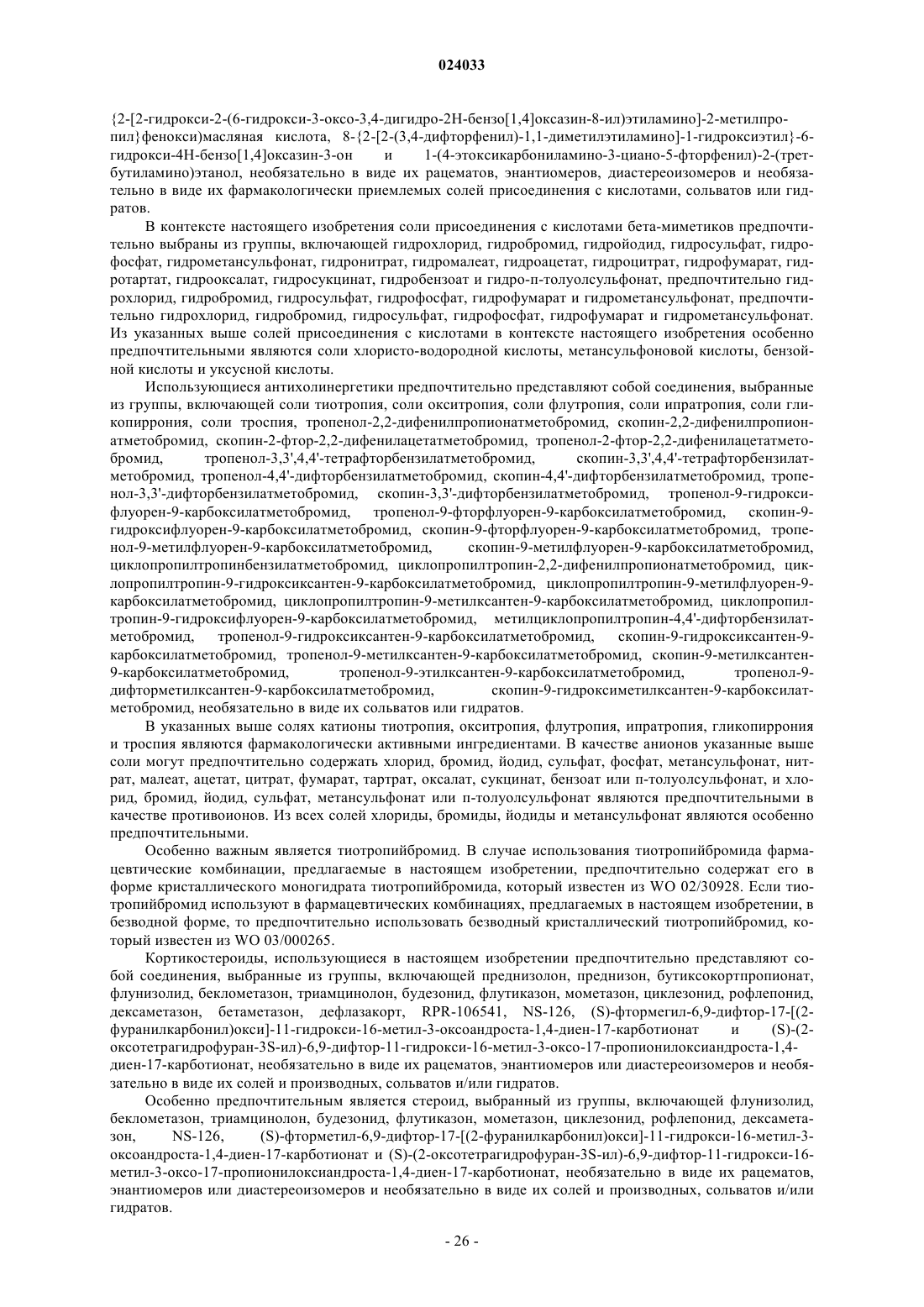

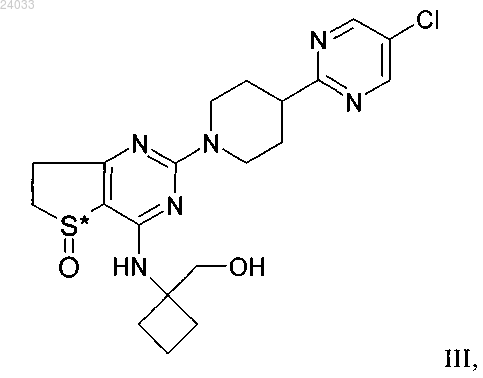

5. Соединение по одному из пп.1-3, которое является соединением формулы III

и все его фармацевтически приемлемые соли, энантиомеры и рацематы.

6. Соединение по одному из пп.1-5, в котором S* обозначает атом серы, который является хиральным центром, обладающим R-конфигурацией.

7. Соединение по одному из пп.1-5, в котором S* обозначает атом серы, который является хиральным центром, обладающим S-конфигурацией.

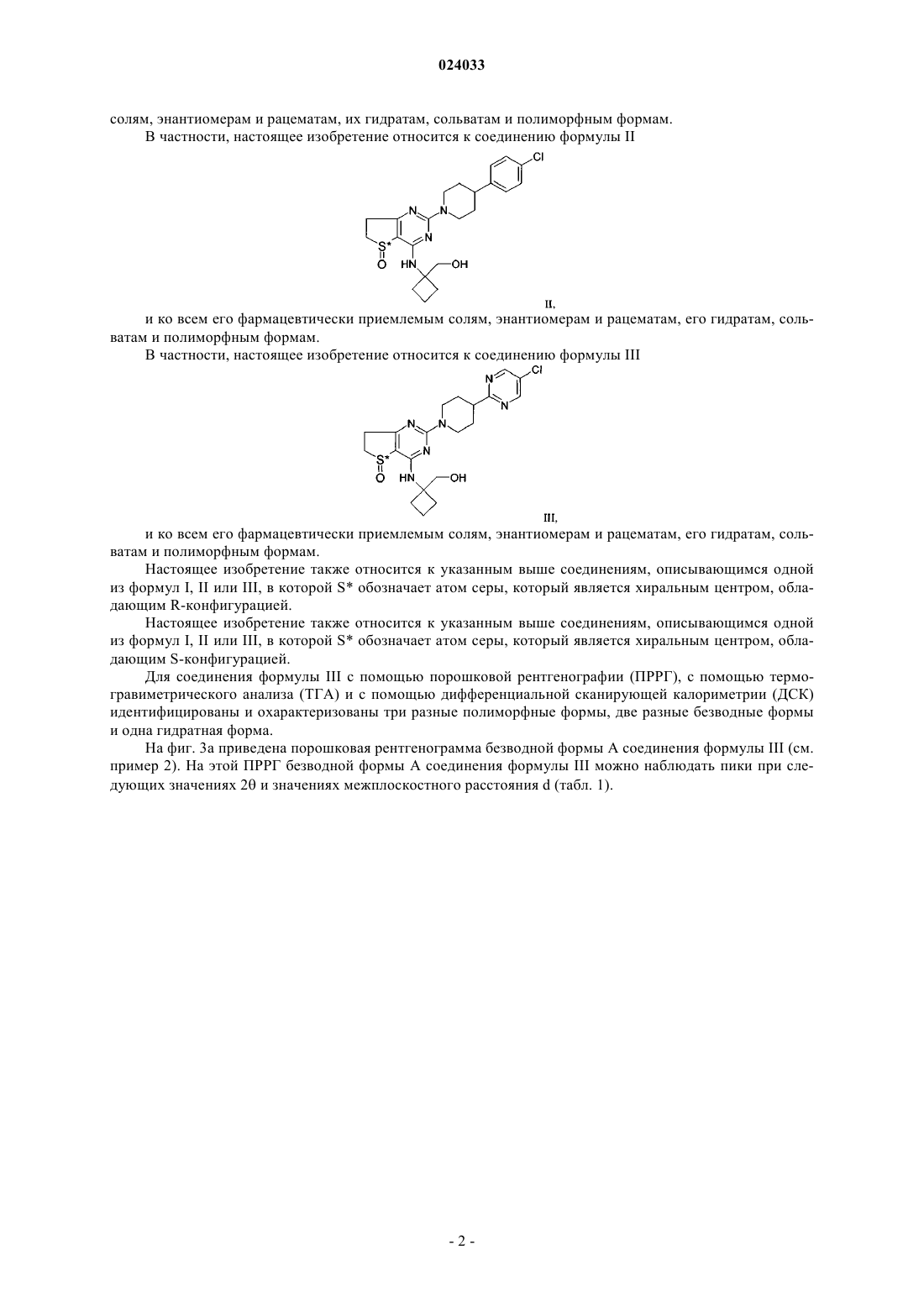

8. Кристаллическое безводное соединение формулы III по п.5, которое обладает отражением на порошковой рентгенограмме при значении межплоскостного расстояния (d), равном 4,62 Å.

9. Кристаллическое безводное соединение формулы III по п.5, которое обладает отражениями на порошковой рентгенограмме при значениях d, равных 4,62, 6,82 и 10,09 Å.

10. Кристаллическое безводное соединение формулы III по п.5, которое обладает отражениями на порошковой рентгенограмме при значениях d, равных 4,62, 4,17 и 3,66 Å.

11. Кристаллическое безводное соединение формулы III по п.5, которое обладает отражениями на порошковой рентгенограмме при значениях d, равных 4,62, 6,82, 10,09, 3,93 и 4,94 Å.

12. Кристаллическое безводное соединение формулы III по п.5, которое обладает отражениями на порошковой рентгенограмме при значениях d, равных 4,62, 4,17, 3,66, 3,73 и 18,47 Å.

13. Кристаллический дигидрат соединения формулы III по п.5, который обладает отражением на порошковой рентгенограмме при значении d, равном 4,12 Å.

14. Кристаллический дигидрат соединения формулы III по п.5, который обладает отражениями на порошковой рентгенограмме при значениях d, равных 4,12, 4,29 и 5,15 Å.

15. Кристаллический дигидрат соединения формулы III по п.5, который обладает отражениями на порошковой рентгенограмме при значениях d, равных 4,12, 4,29, 5,15, 3,95 и 3,36 Å.

16. Применение соединения по одному из пп.1-15 для приготовления лекарственного средства, предназначенного для лечения заболевания, которое можно лечить путем ингибирования фермента PDE4.

17. Применение по п.16, где заболевание, которое можно лечить путем ингибирования фермента PDE4, выбрано из группы, включающей респираторное заболевание, желудочно-кишечное заболевание, воспалительное заболевание суставов, кожи или глаз, рак и заболевание периферической или центральной нервной системы.

18. Применение по п.17, где заболевание, которое можно лечить путем ингибирования фермента PDE4, выбрано из группы, включающей респираторное заболевание или заболевание легких, которое сопровождается усилением образования слизи, воспаления, и/или обструктивные заболевания дыхательных путей.

19. Применение по п.18, где заболевание, которое можно лечить путем ингибирования фермента PDE4, выбрано из группы, включающей ХОЗЛ (хроническое обструктивное заболевание легких), идиопатический фиброз легких, альфа-1-антитрипсиновую недостаточность, хронический синусит, астму и хронический бронхит.

20. Применение по п.16, где заболеванием, которое можно лечить путем ингибирования фермента PDE4, является воспалительное заболевание суставов, кожи или глаз, выбранное из группы, включающей ревматоидный артрит, саркоидоз, сухой кератит и глаукому.

21. Применение по п.16, где заболевание, которое можно лечить путем ингибирования фермента PDE4, выбрано из группы, включающей болезнь Крона или язвенный колит.

22. Применение по п.16, где заболевание, которое можно лечить путем ингибирования фермента PDE4, выбрано из группы, включающей депрессию, биполярную или маниакальную депрессию, острые и хронические состояния тревоги, шизофрению, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, острый и хронический рассеянный склероз или острую и хроническую боль и повреждение мозга, вызванное ударом, гипоксией или черепно-мозговой травмой, сухой кератит и глаукому.

23. Фармацевтическая композиция, содержащая соединение по одному из пп.1-15.

24. Фармацевтическая композиция, отличающаяся тем, что она содержит соединение формул I, II или III по одному из пп.1-15 в комбинации с одним или большим количеством активных соединений, выбранных из группы, включающей бета-миметики, кортикостероиды, антихолинергетики, другие ингибиторы PDE4, НСПВС, ингибиторы СОХ2, антагонисты рецептора ЕР4, ингибиторы EGFR, антагонисты LTD4, ингибиторы CCR3, ингибиторы iNOS, ингибиторы MRP4 и ингибиторы SYK.

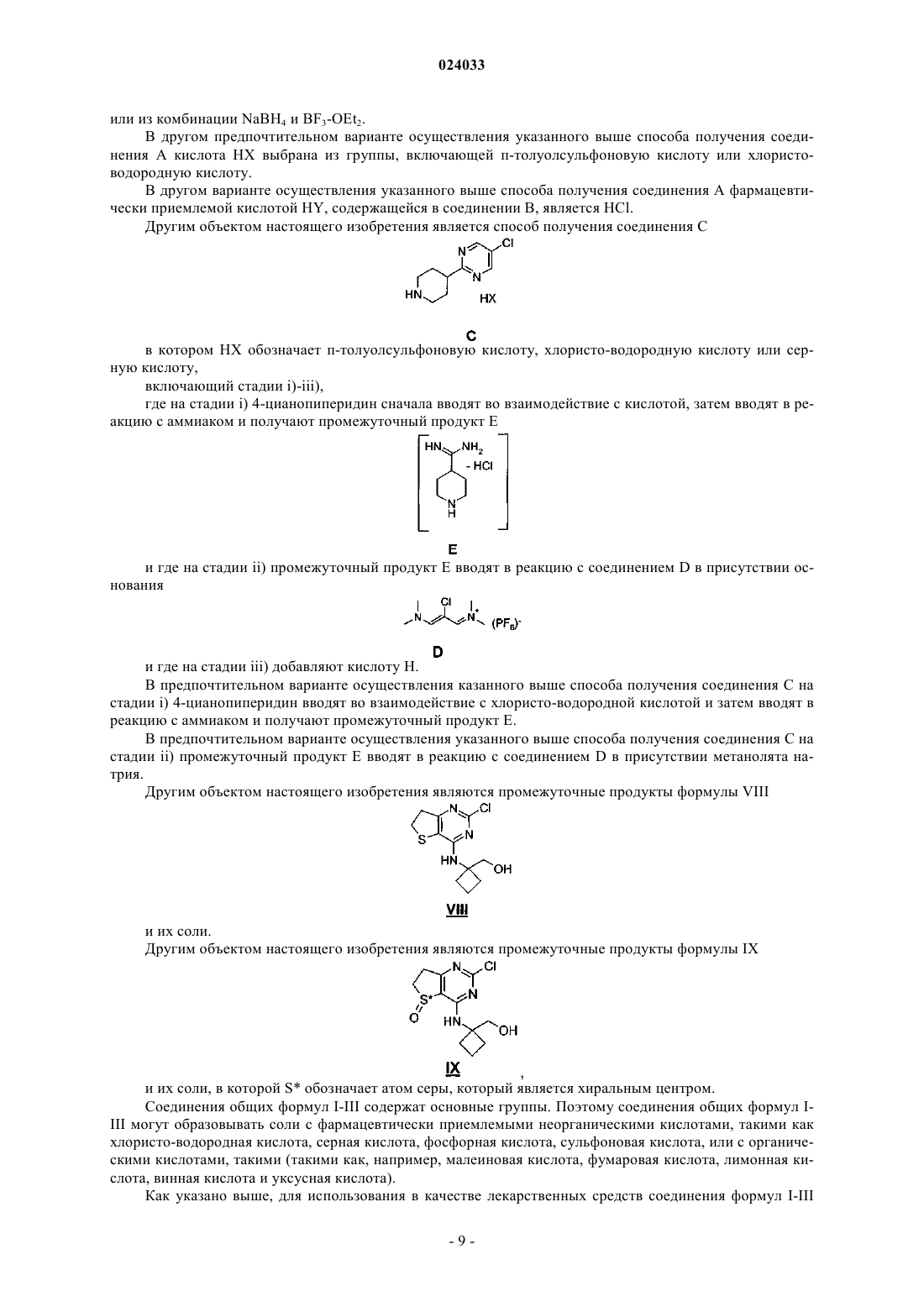

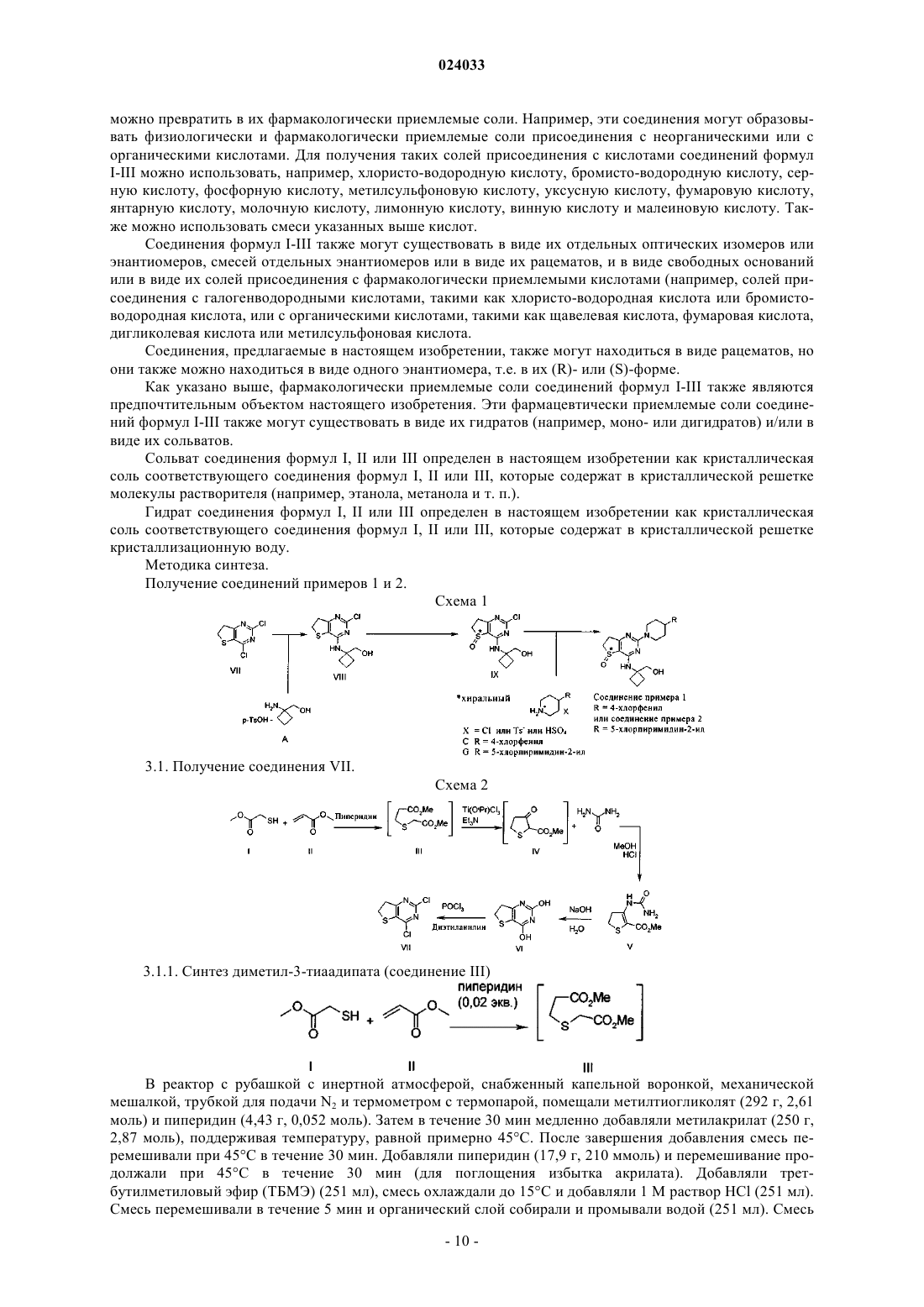

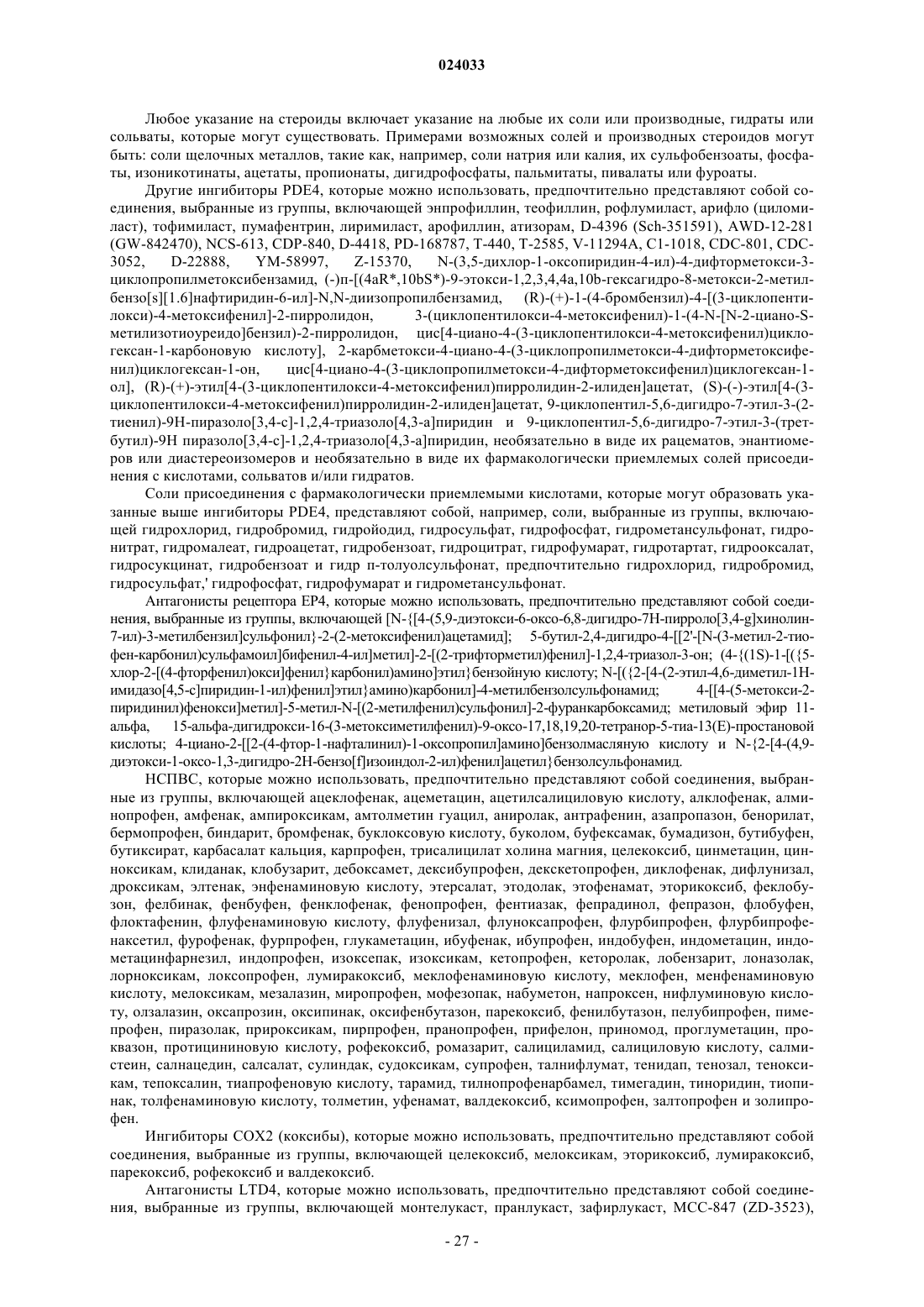

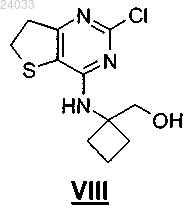

25. Промежуточный продукт формулы VIII

и его соли.

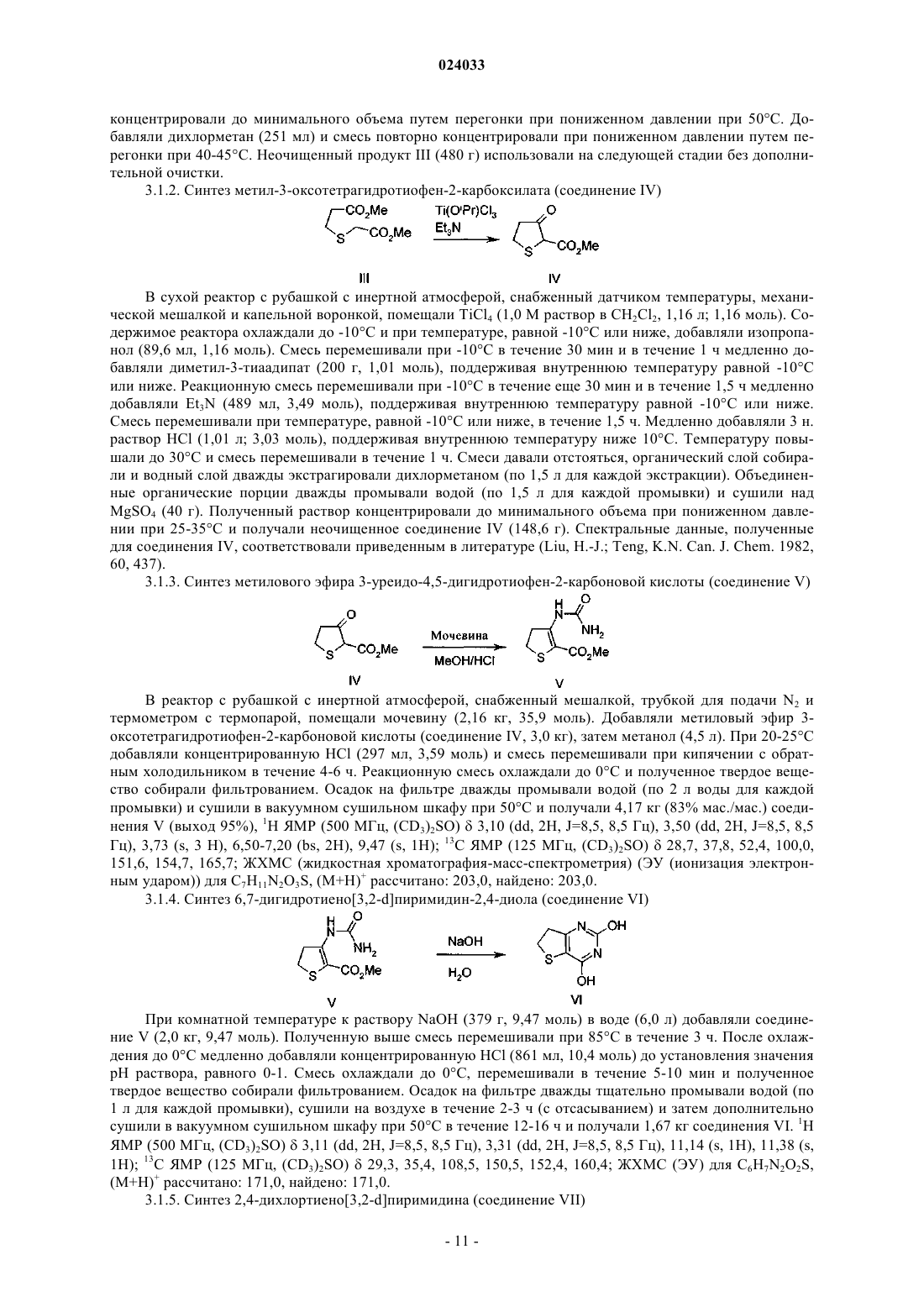

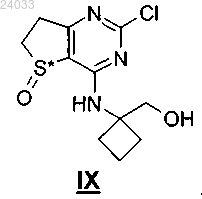

26. Промежуточный продукт формулы IX

в которой S* обозначает атом серы, который является хиральным центром, и его соли.

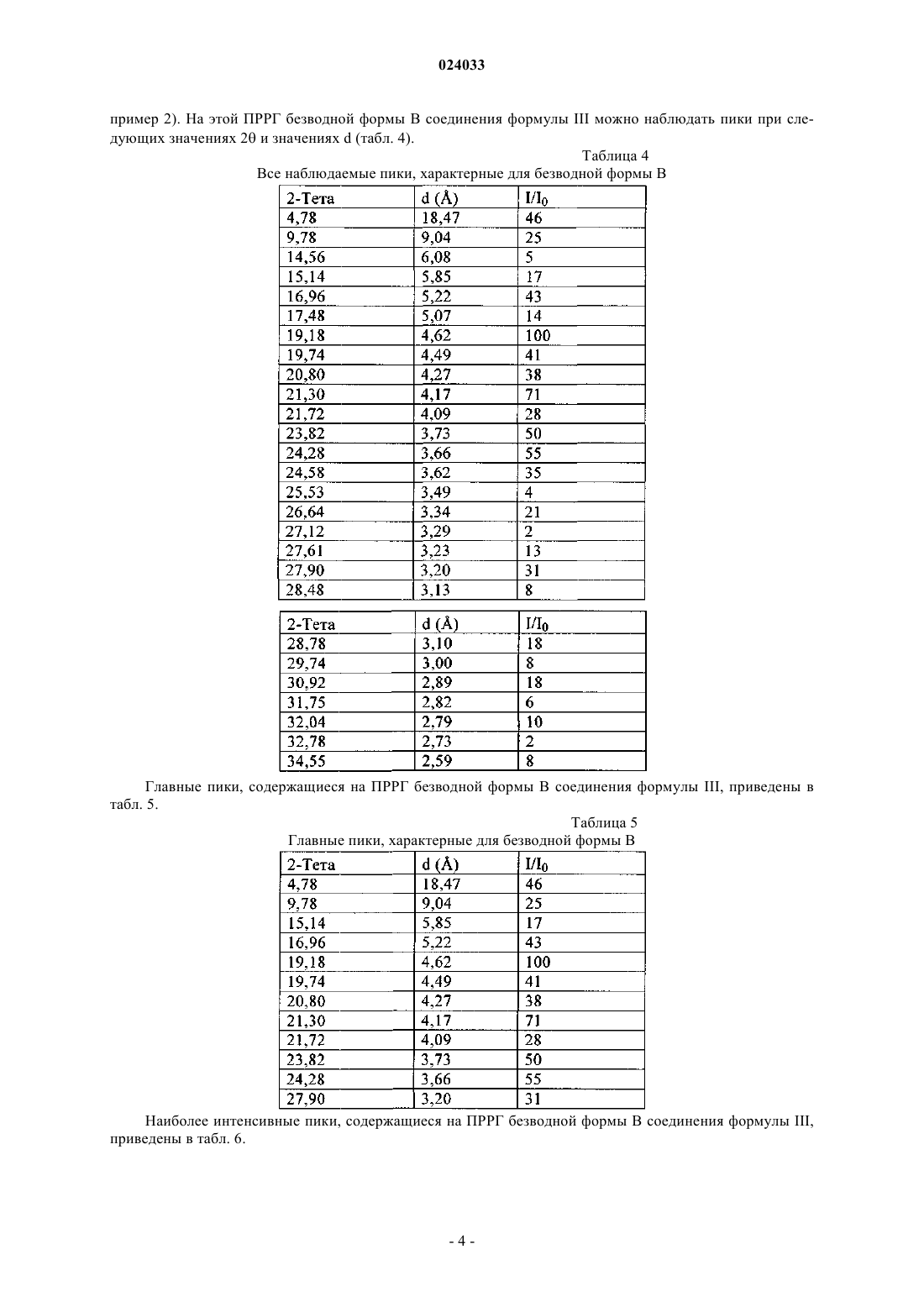

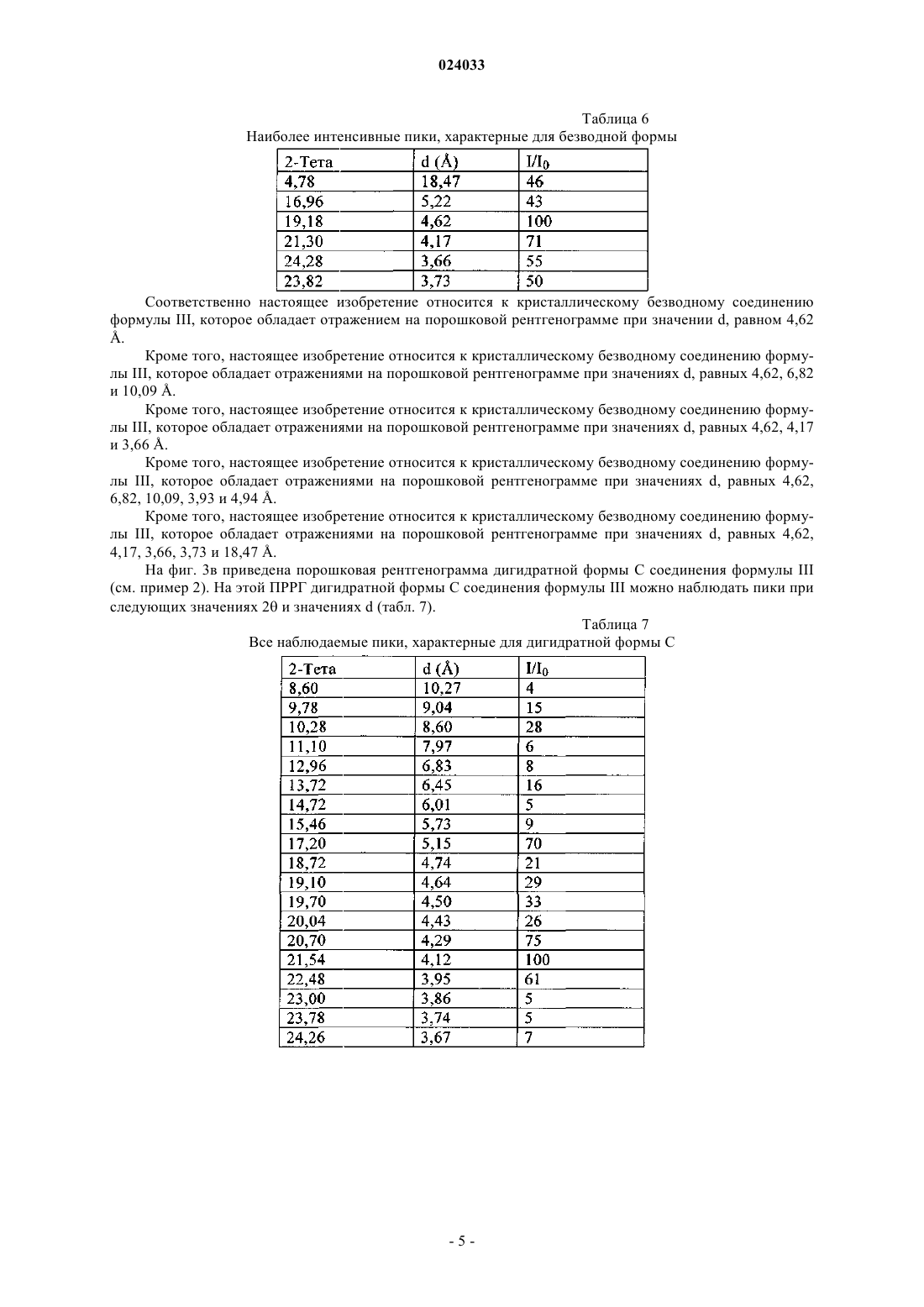

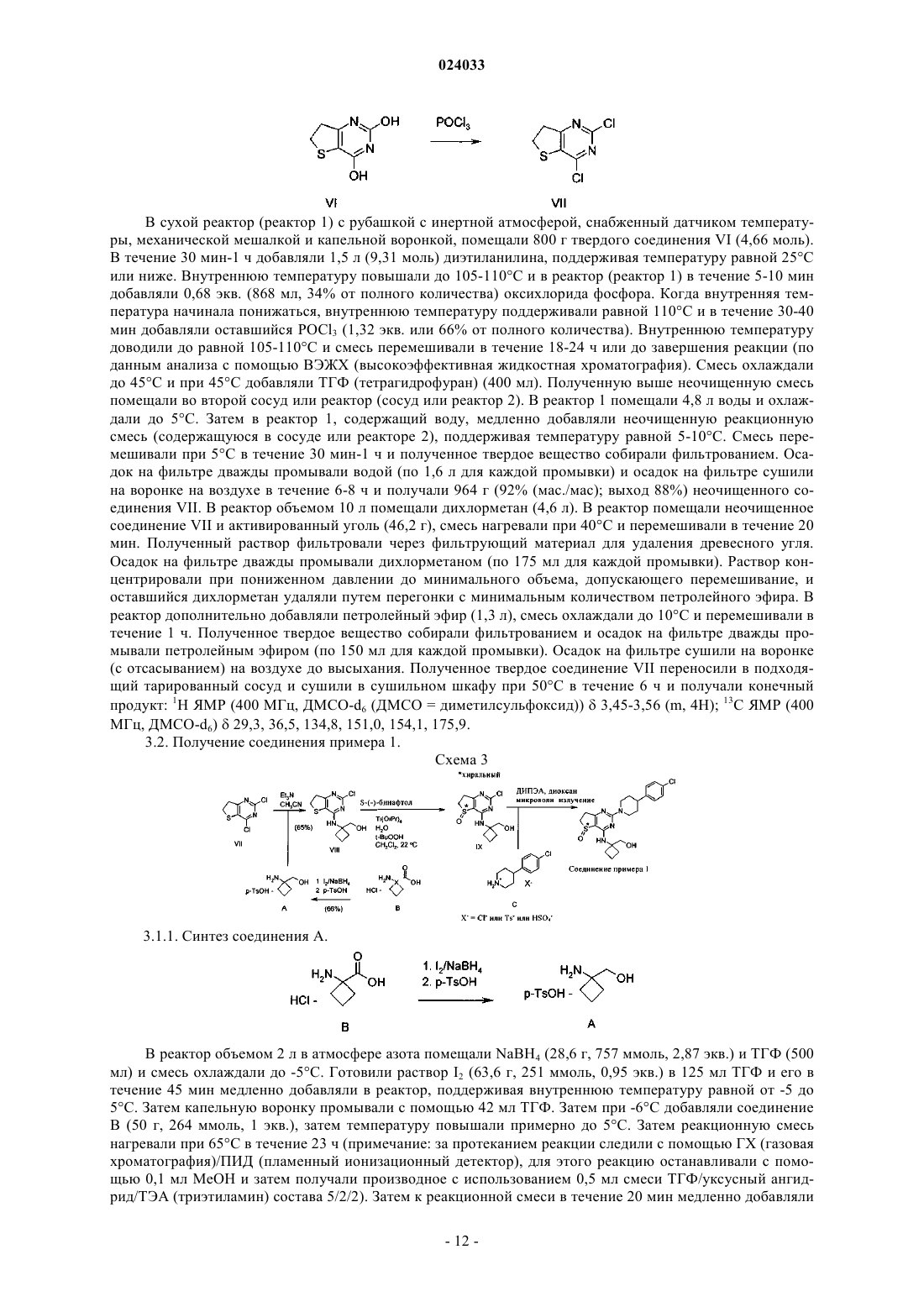

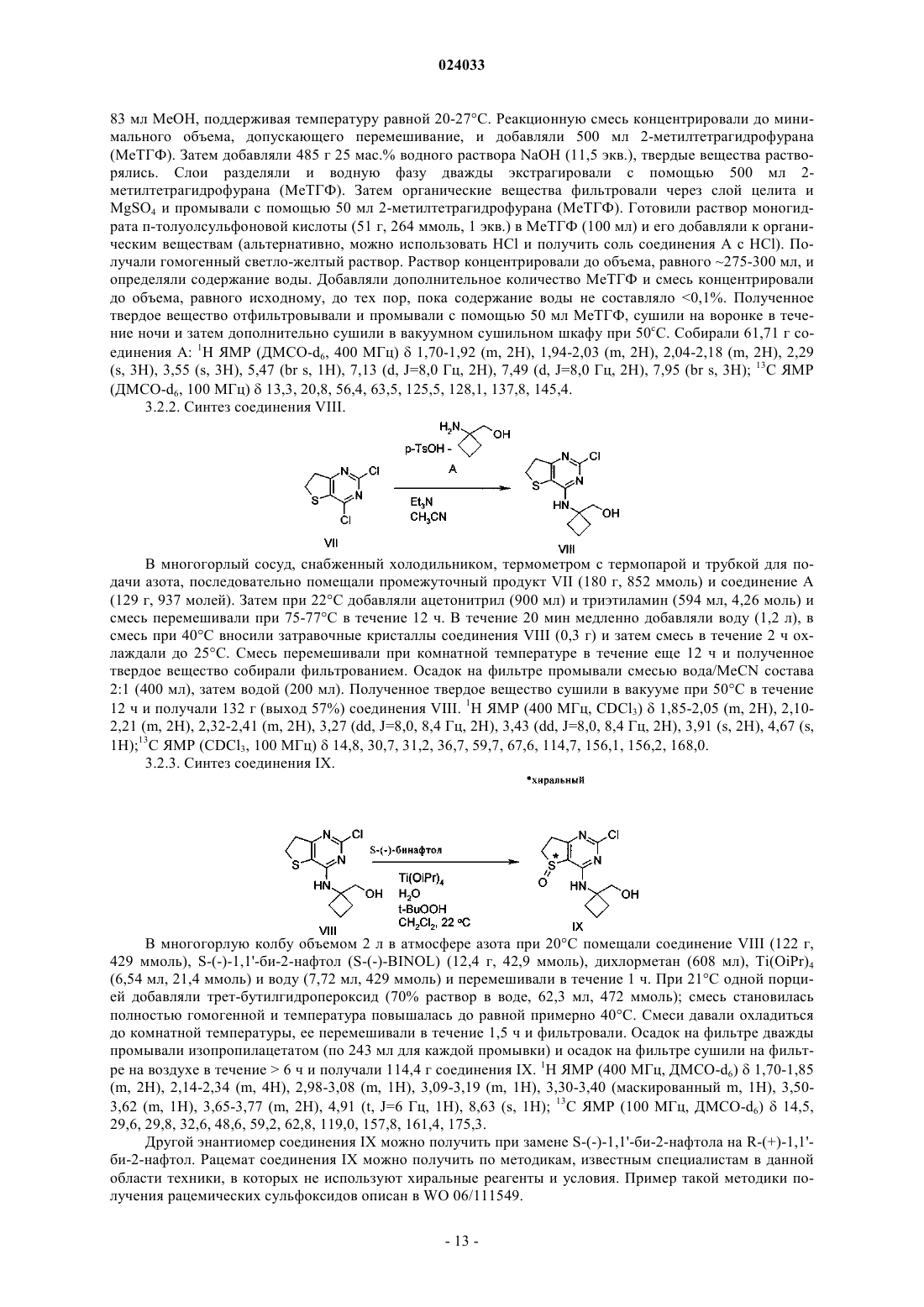

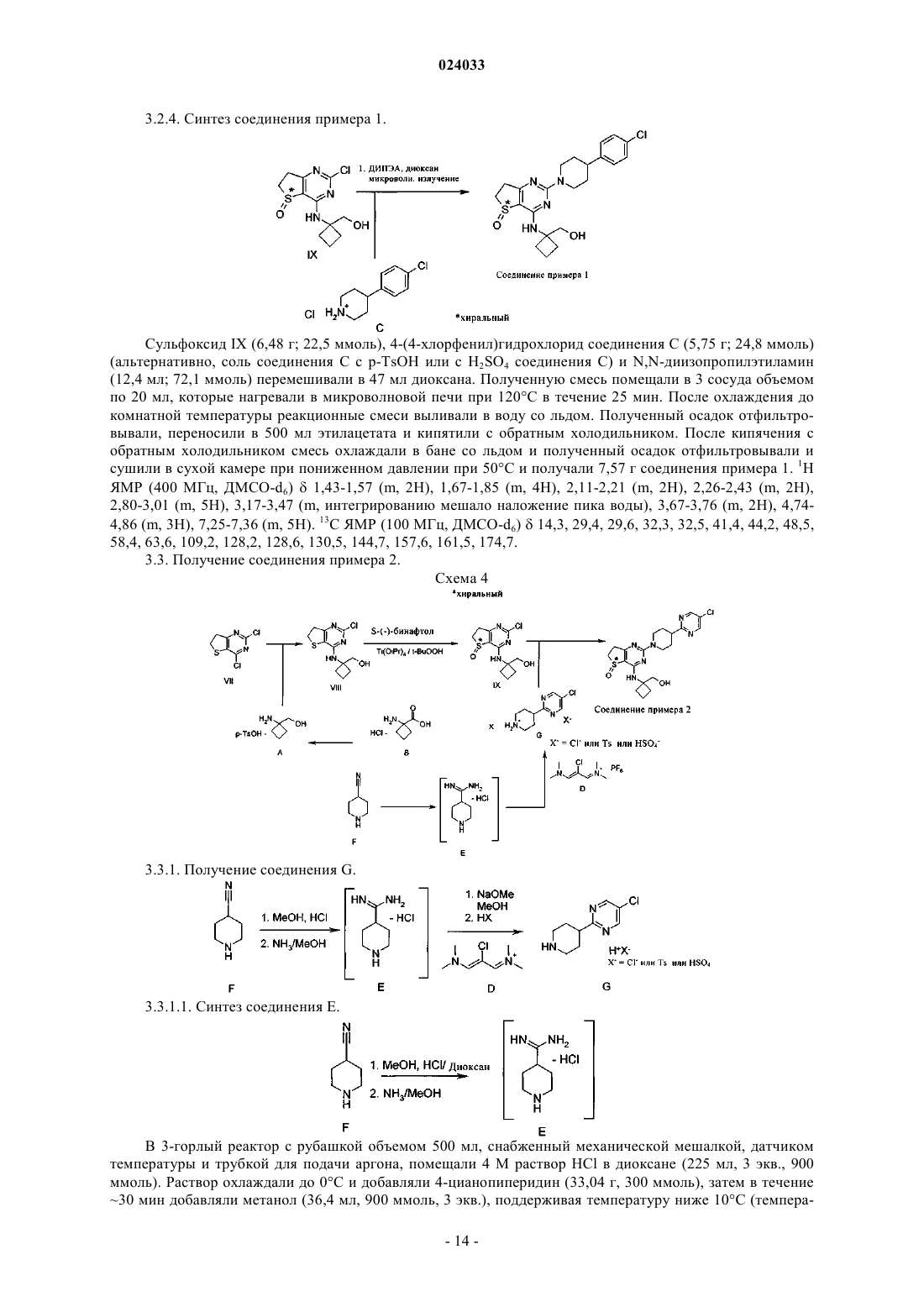

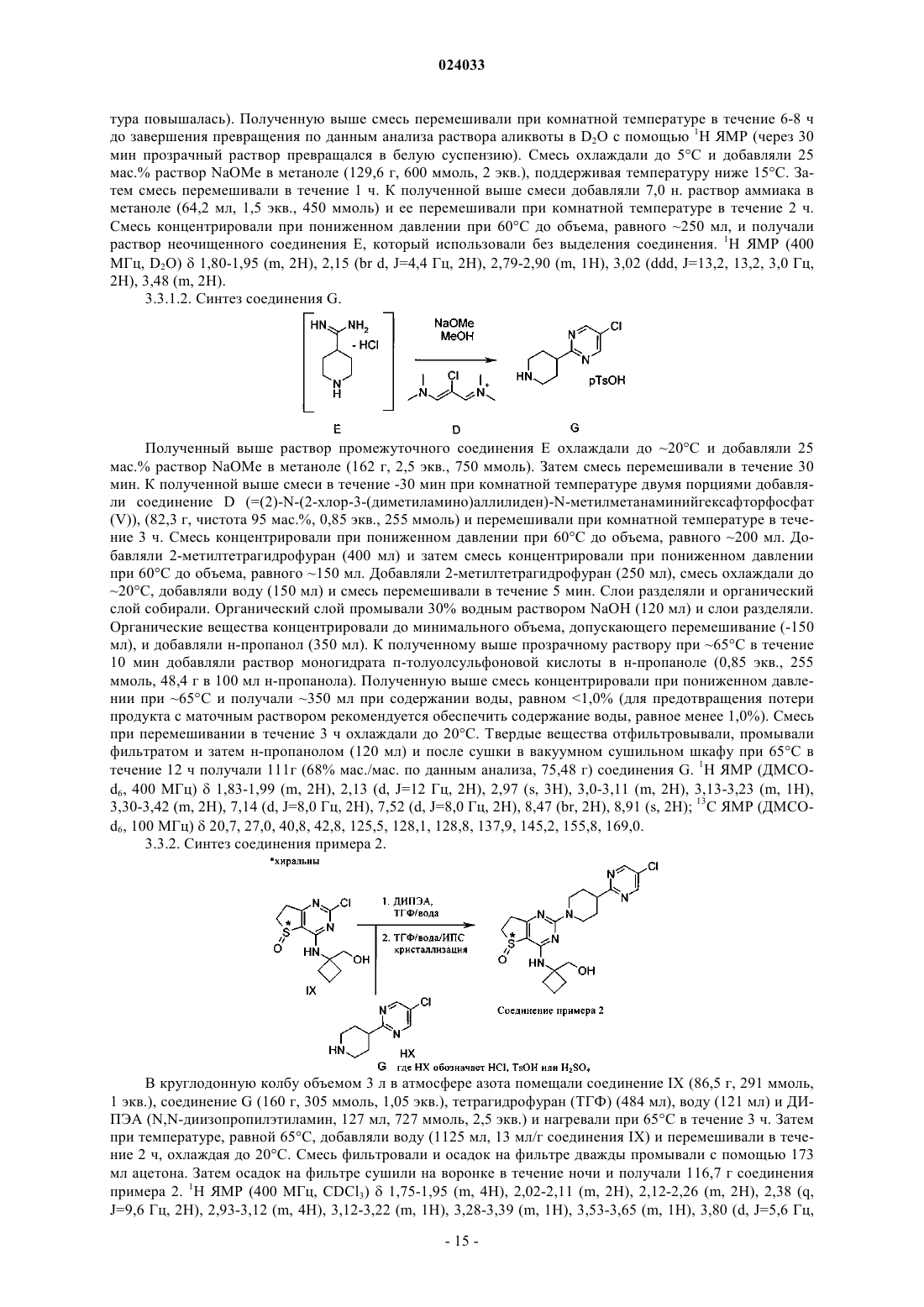

Текст