Производные атропоизомеров 2-пуринил-3-толилхиназолинона и способы применения

Формула / Реферат

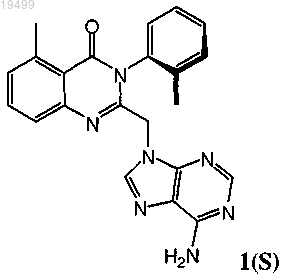

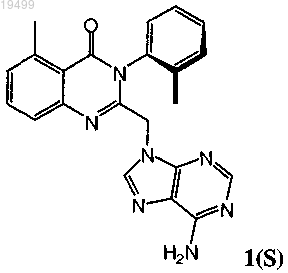

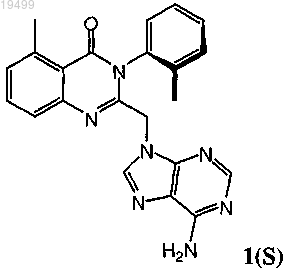

1. Оптически активная смесь, содержащая атропоизомер формулы 1(S)

или его фармацевтически приемлемую соль;

где атропоизомер формулы 1(S) или его фармацевтически приемлемая соль присутствует в избытке относительно его соответствующего энантиомера или его фармацевтически приемлемой соли.

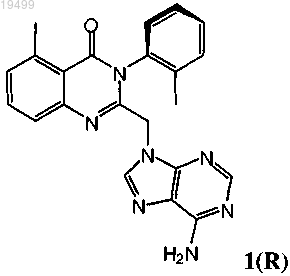

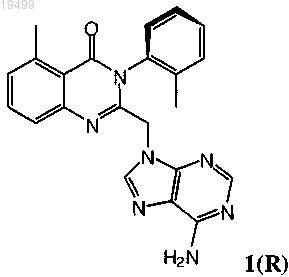

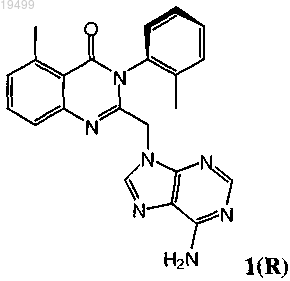

2. Оптически активная смесь, содержащая атропоизомер формулы 1(R)

или его фармацевтически приемлемую соль;

где атропоизомер формулы 1(R) или его фармацевтически приемлемая соль присутствует в избытке относительно его соответствующего энантиомера или его фармацевтически приемлемой соли.

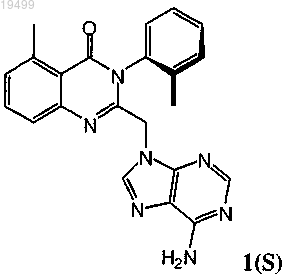

3. Фармацевтическая композиция, содержащая соединение формулы 1(S)

или его фармацевтически приемлемую соль и фармацевтически приемлемый носитель.

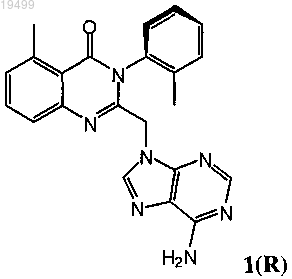

4. Фармацевтическая композиция, содержащая соединение формулы 1(R)

или его фармацевтически приемлемую соль и фармацевтически приемлемый носитель.

5. Способ лечения состояния у млекопитающего, где состояние выбирают из группы, состоящей из аллергического ринита, астмы, атопического дерматита, хронического обструктивного заболевания легких (COPD), множественного склероза (MS), ревматоидного артрита (RA) и диабета, включающий введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, терапевтически эффективного количества фармацевтической композиции по п.3.

6. Способ лечения состояния у человека, где состояние выбирают из группы, состоящей из аллергического ринита, астмы, атопического дерматита, хронического обструктивного заболевания легких (COPD), множественного склероза (MS), ревматоидного артрита (RA) и диабета, включающий введение человеку, нуждающемуся в таком лечении, терапевтически эффективного количества соединения формулы 1(S)

или его фармацевтически приемлемой соли.

7. Способ лечения ракового заболевания у млекопитающего, где раковое заболевание представляет собой лейкемию, лимфому или множественную миелому, включающий введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, терапевтически эффективного количества фармацевтической композиции по п.3.

8. Способ лечения ракового заболевания у человека, где раковое заболевание представляет собой лейкемию, лимфому или множественную миелому, включающий введение человеку, нуждающемуся в таком лечении, терапевтически эффективного количества соединения формулы 1(S)

или его фармацевтически приемлемой соли.

9. Оптически активный атропоизомер формулы 1

или его фармацевтически приемлемая соль;

где оптически активный атропоизомер или его фармацевтически приемлемая соль характеризуется более коротким временем удерживания на хиральной колонке с нормальной фазой при сравнении с его энантиомером или его фармацевтически приемлемой солью.

10. Оптически активный атропоизомер по п.9 или его фармацевтически приемлемая соль, где оптически активный атропоизомер или его фармацевтически приемлемая соль большей частью состоит из соединения формулы 1(S)

или его фармацевтически приемлемой соли и, по существу, свободен от его энантиомера или его фармацевтически приемлемой соли.

11. Оптически активный атропоизомер по п.9 или его фармацевтически приемлемая соль, где оптически активный атропоизомер или его фармацевтически приемлемая соль большей частью состоит из соединения формулы 1(R)

или его фармацевтически приемлемой соли и, по существу, свободен от его энантиомера или его фармацевтически приемлемой соли.

12. Оптически активный атропоизомер формулы 1

или его фармацевтически приемлемая соль;

где оптически активный атропоизомер или его фармацевтически приемлемая соль характеризуется более длительным временем удерживания на хиральной колонке с нормальной фазой при сравнении с его энантиомером.

13. Оптически активный атропоизомер по п.12 или его фармацевтически приемлемая соль, где оптически активный атропоизомер или его фармацевтически приемлемая соль большей частью состоит из соединения формулы 1(S)

или его фармацевтически приемлемой соли и, по существу, свободен от его энантиомера или его фармацевтически приемлемой соли.

14. Оптически активный атропоизомер по п.12 или его фармацевтически приемлемая соль, где оптически активный атропоизомер или его фармацевтически приемлемая соль большей частью состоит из соединения формулы 1(R)

или его фармацевтически приемлемой соли и, по существу, свободен от его энантиомера или его фармацевтически приемлемой соли.

Текст