Комбинированная терапия ингибитором ангиотензинпревращающего фермента и эпоксистероидным антагонистом альдостерона для лечения сердечно-сосудистого заболевания

Номер патента: 4064

Опубликовано: 25.12.2003

Авторы: Роникер Барбара, Десай Субхаш, Александр Джон К.

Формула / Реферат

1. Комбинация, включающая терапевтически эффективное количество эпоксистероидного антагониста рецепторов альдостерона и терапевтически эффективное количество ингибитора ангиотензинпревращающего фермента, причем указанный ингибитор ангиотензинпревращающего фермента выбран из группы, состоящей из алацеприла, беназеприла, каптоприла, цилазаприла, делаприла, эналаприла, эналаприлата, фозиноприла, фозиноприлата, имидаприла, лизиноприла, периндоприла, хинаприла, рамиприла, саралазинацетата, темокаприла, трандолаприла, церанаприла, моэксиприла, хинаприлата, спираприла, Bioproject BP1.137, Chiesi CHF 1514, Fisons FPL-66564, идраприла, Marion Merrell Dow MDL-100240, периндоприлата и Servier S-5590.

2. Комбинация по п.1, в которой указанный эпоксистероидный антагонист рецепторов альдостерона присутствует в количестве, которое является терапевтически эффективным в отношении антагонизма к альдостерону, но которое не является достаточным для указанного антагониста рецепторов альдостерона, чтобы вызвать значительный неблагоприятный побочный эффект.

3. Комбинация по п.1, в которой указанный ингибитор ангиотензинпревращающего фермента выбран из группы, состоящей из алацеприла, беназеприла, каптоприла, цилазаприла, делаприла, эналаприла, эналаприлата, фозиноприла, фозиноприлата, имидаприла, лизиноприла, периндоприла, хинаприла, рамиприла, саралазинацетата, темокаприла, трандолаприла, церанаприла, моэксиприла, хинаприлата и спираприла.

4. Комбинация по п.1, в которой указанный антагонист рецепторов альдостерона представляет соединение эпоксистероидного типа, которое характеризуется наличием 9a -, 11a -замещенного эпоксифрагмента.

5. Комбинация по п.4, в которой указанное соединение эпоксистероидного типа представляет эплеренон.

6. Комбинация по п.1, отличающаяся тем, что указанный ингибитор ангиотензинпревращающего фермента и указанный антагонист рецепторов альдостерона присутствуют в указанной комбинации в пределах массовых соотношений приблизительно от 0,5 к 1 до 20 к 1 указанного ингибитора ангиотензинпревращающего фермента к указанному антагонисту рецепторов альдостерона.

7. Комбинация по п.6, в которой указанные пределы массовых соотношений составляют приблизительно от 1 к 1 до 15 к 1.

8. Комбинация по п.7, в которой указанные пределы массовых соотношений составляют приблизительно от 1 к 1 до 5 к 1.

9. Комбинированная терапия для лечения сердечно-сосудистых заболеваний у субъекта, страдающего или склонного к множеству сердечно-сосудистых заболеваний, включающая введение терапевтически эффективного количества двухкомпонентной комбинации, состоящей, по существу, из эпоксистероидного антагониста рецепторов альдостерона в качестве первого компонента, и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента в качестве второго компонента, причем указанный ингибитор ангиотензинпревращающего фермента выбран из группы, состоящей из алацеприла, беназеприла, каптоприла, цилазаприла, делаприла, эналаприла, эналаприлата, фозиноприла, фозиноприлата, имидаприла, лизиноприла, периндоприла, хинаприла, рамиприла, саралазинацетата, темокаприла, трандолаприла, церанаприла, моэксиприла, хинаприлата, спираприла, Bioproject BP1.137, Chiesi CHF 1514, Fisons FPL-66564, идраприла, Marion Merrell Dow MDL-100240, периндоприлата и Servier S-5590.

10. Комбинированная терапия по п.9, при которой указанный эпоксистероидный антагонист рецепторов альдостерона присутствует в количестве, которое является терапевтически эффективным в отношении антагонизма к альдостерону, но которое не является достаточным, чтобы вызвать неблагоприятный побочный эффект.

11. Комбинированная терапия по п.9, при которой указанный ингибитор ангиотензинпревращающего фермента выбран из группы, состоящей из алацеприла, беназеприла, каптоприла, цилазаприла, делаприла, эналаприла, эналаприлата, фозиноприла, фозиноприлата, имидаприла, лизиноприла, периндоприла, хинаприла, рамиприла, саралазинацетата, темокаприла, трандолаприла, церанаприла, моэксиприла, хинаприлата и спираприла.

12. Комбинированная терапия по п.9, отличающаяся тем, что указанный ингибитор ангиотензинпревращающего фермента и указанный эпоксистероидный антагонист рецепторов альдостерона вводят последовательно.

13. Комбинированная терапия по п.9, отличающаяся тем, что указанный ингибитор ангиотензинпревращающего фермента и указанный эпоксистероидный антагонист рецепторов альдостерона вводят одновременно.

14. Комбинированная терапия по п.9, при которой указанный эпоксистероидный антагонист рецепторов альдостерона представляет соединение, которое характеризуется наличием 9a -, 11a -замещенного эпоксифрагмента.

15. Комбинированная терапия по п.14, при которой указанное эпоксистероидное соединение представляет эплеренон.

16. Комбинированная терапия по п.9, отличающаяся тем, что указанный ингибитор ангиотензинпревращающего фермента и указанный эпоксистероидный антагонист рецепторов альдостерона используют в указанной комбинированной терапии в пределах массовых соотношений приблизительно от 0,5 к 1 до 20 к 1 указанного ингибитора ангиотензинпревращающего фермента к указанному антагонисту рецепторов альдостерона.

17. Комбинированная терапия по п.16, при которой указанные пределы массовых соотношений составляют приблизительно от 1 к 1 до 15 к 1.

18. Комбинированная терапия по п.17, при которой указанные пределы массовых соотношений составляют приблизительно от одного к одному до пяти к одному.

19. Комбинированная терапия по п.9, при которой указанный ингибитор ангиотензинпревращающего фермента представляет каптоприл в пределах доз приблизительно от 40 до 80 мг на дозу, или представляет эналаприл в пределах доз приблизительно от 5 до 25 мг на дозу.

20. Комбинированная терапия по п.9, при которой указанный ингибитор ангиотензинпревращающего фермента представляет рамиприл в пределах доз приблизительно от 2 до 20 мг на дозу, или представляет лизиноприл в пределах доз приблизительно от 5 до 25 мг на дозу.

21. Комбинированная терапия по пп.9, 19 или 20, при которой указанный эпоксистероидный антагонист рецепторов альдостерона представляет эплеренон в пределах доз приблизительно от 25 до 100 мг на дозу.

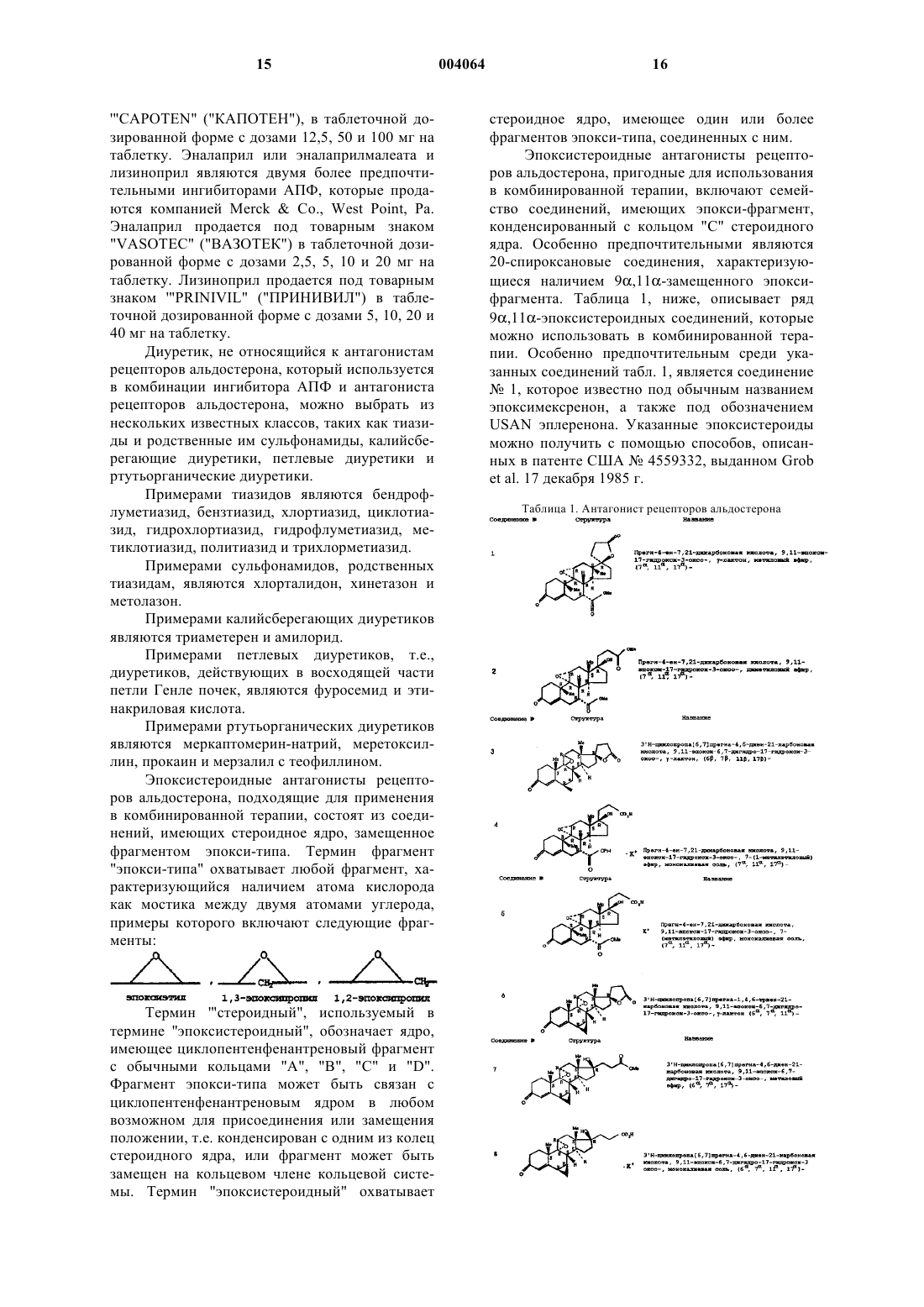

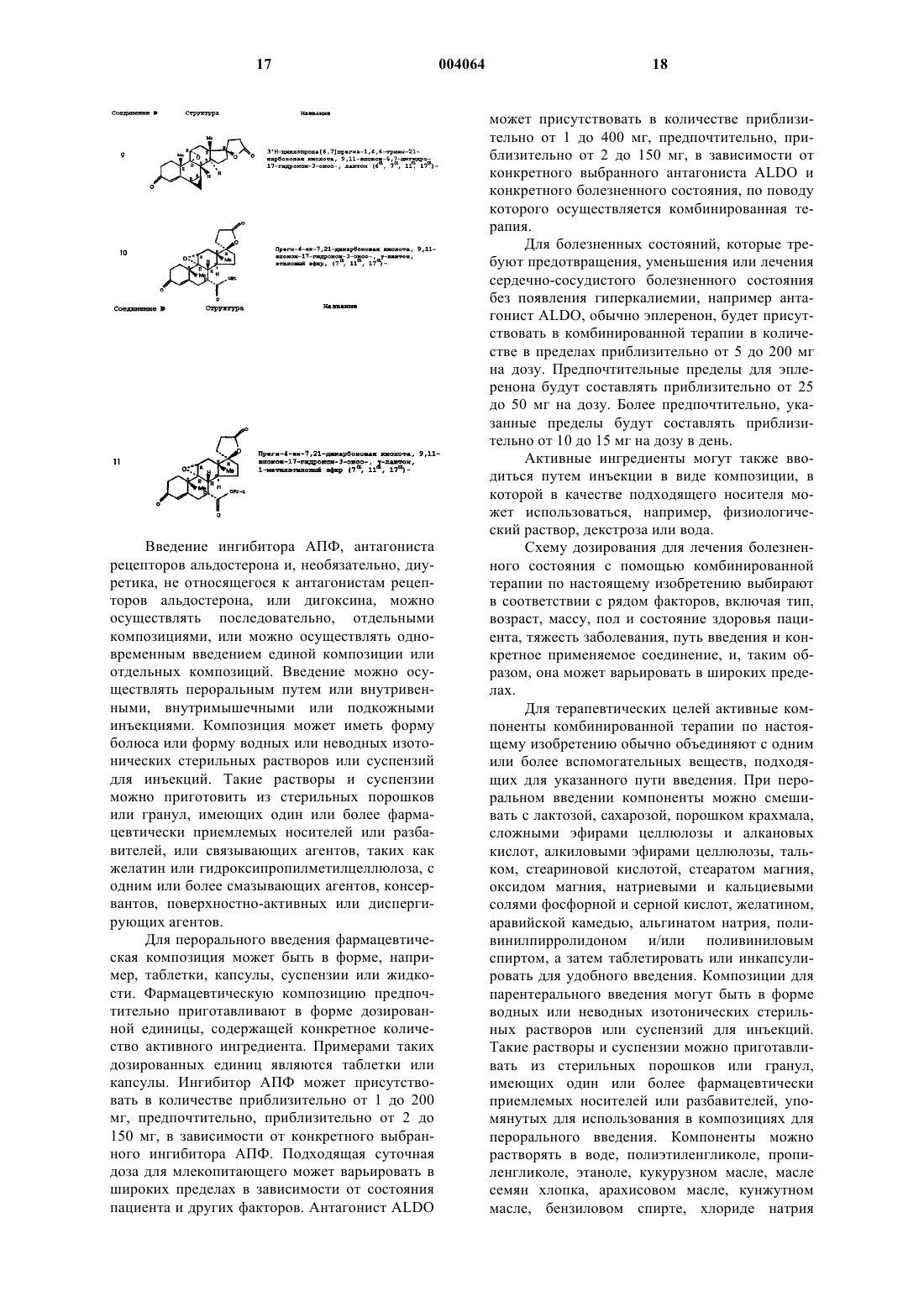

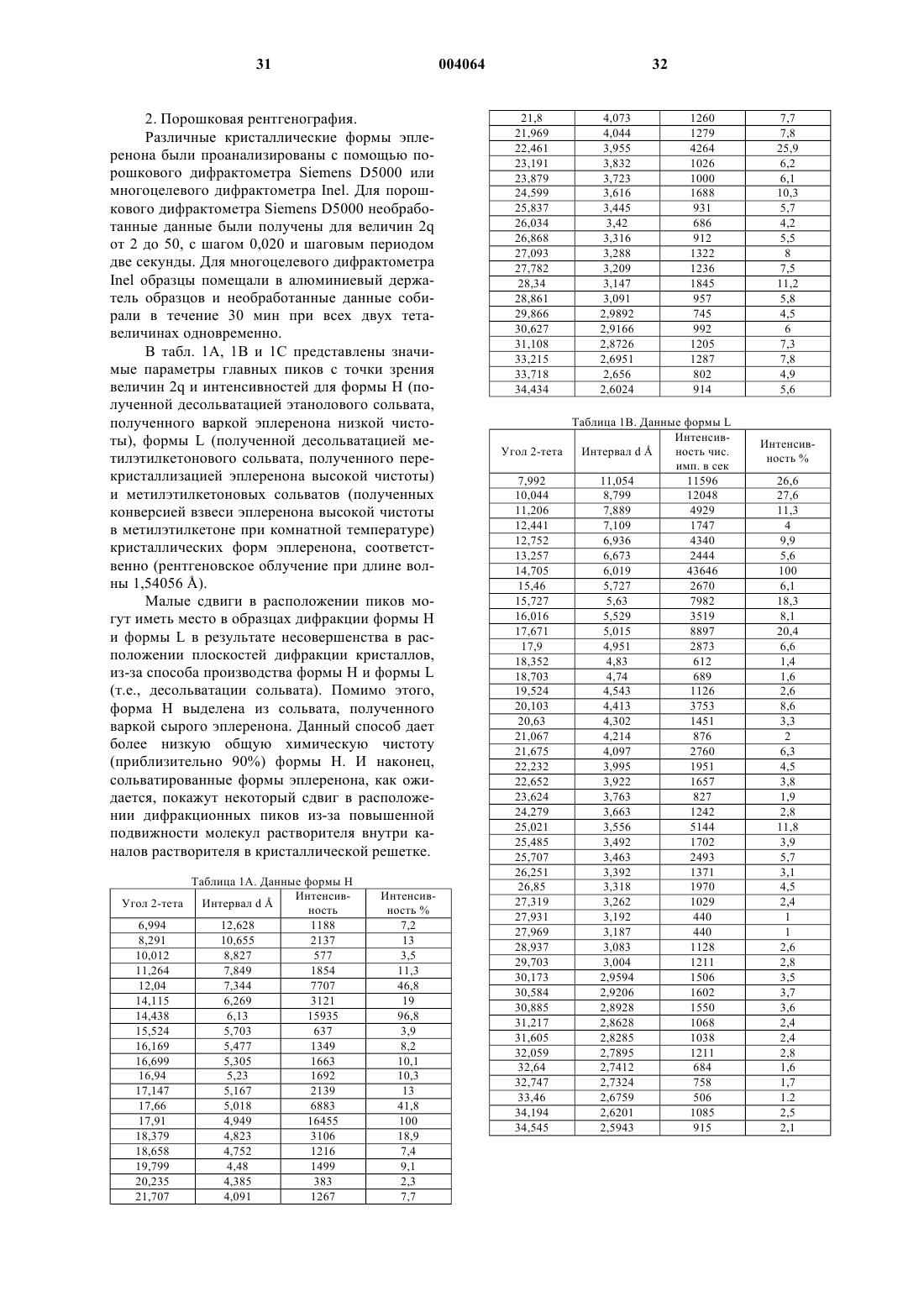

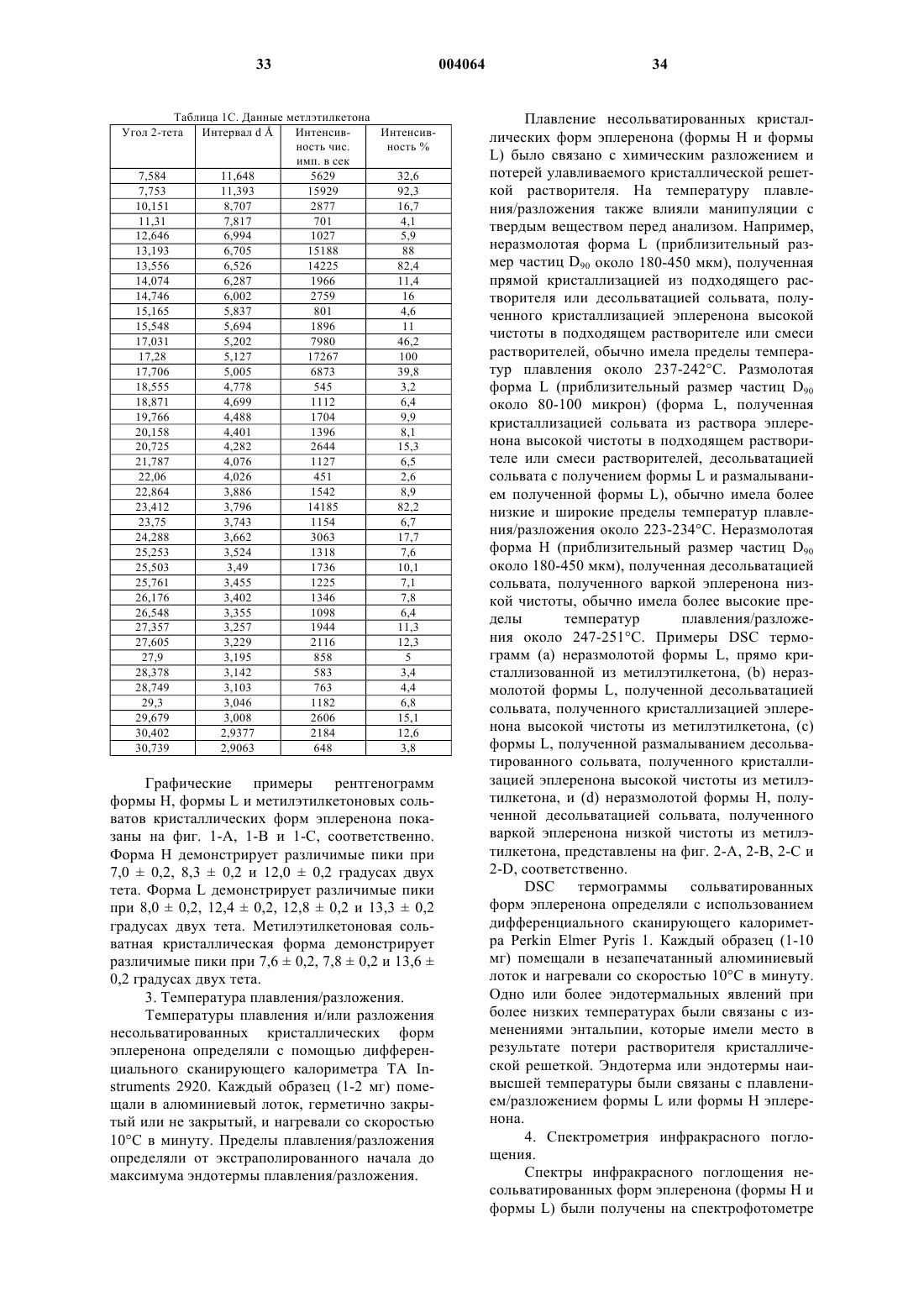

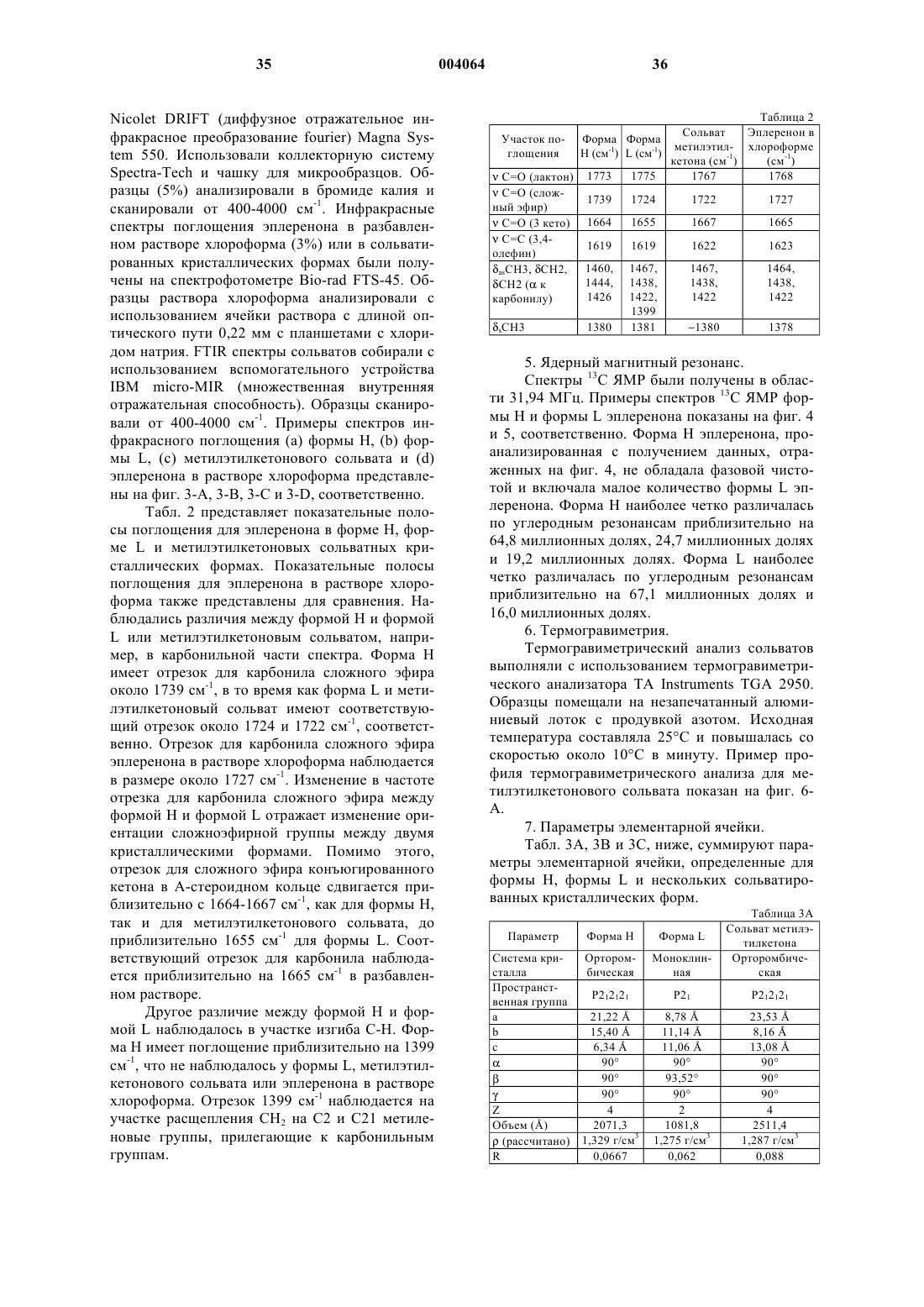

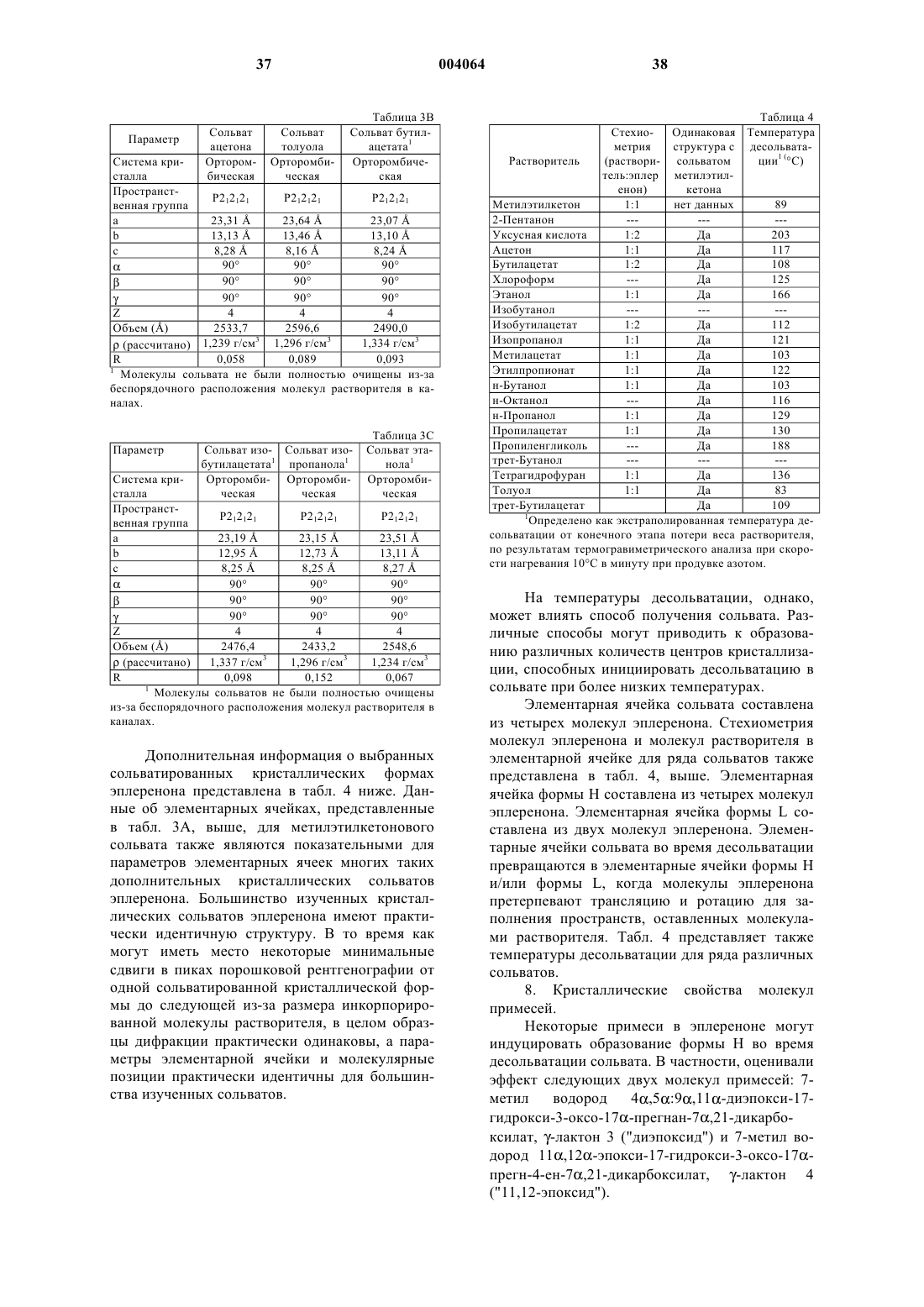

Текст