Замещенные n-фенилметил-5-оксопролин-2-амиды в качестве антагонистов р2х7-рецептора и способы их применения

Номер патента: 16076

Опубликовано: 30.01.2012

Авторы: Глив Роберт, Чеймберз Лора Дж, Уолтер Дэрил Саймон, Зенгер Штефан

Формула / Реферат

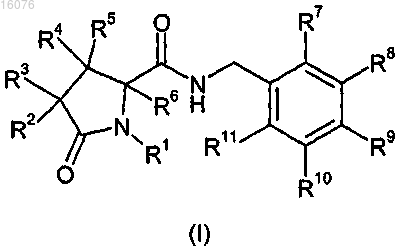

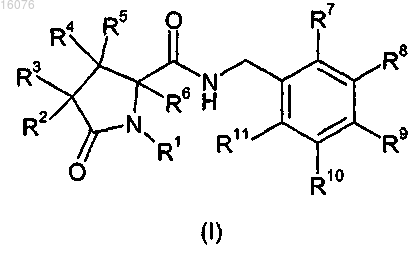

1. Соединение формулы (I) или его фармацевтически приемлемая соль

где R1 представляет собой метил, или этил, или C3-5циклоалкил, пиридинилметил, или фенил, или бензил;

R2 и R3 независимо представляют собой водород, галоген, C1-6алкил, нафтилметил-, бензил, C2-6алкенил, C2-6 алкинил или C3-6циклоалкилметил-; и любой из указанных выше C1-6алкила, нафтилметила-, бензила, C2-6 алкенила, C2-6алкинила или C3-6циклоалкилметила- необязательно замещен 1, 2 или 3 атомами галогена;

R4, R5 и R6 независимо представляют собой водород, или фтор, или метил;

R7, R8, R9, R10 и R11 независимо представляют собой водород, галоген, циано, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, C3-6циклоалкил или фенил, и любой из указанных выше C1-6алкила, C2-6алкенила, C2-6алкинила, C3-6 циклоалкила или фенила необязательно замещен 1, 2 или 3 атомами галогена; или R10 и R11 вместе с атомами углерода, к которым они присоединены, образуют бензольное кольцо, которое необязательно замещено 1, 2 или 3 атомами галогена;

при условии, что, когда R7 и R11, оба, выбраны из водорода или фтора, по меньшей мере один из R8, R9 и R10 представляет собой атом галогена, или R8, R9 и R10 выбирают из группы, состоящей из водорода и CF3, и один, но не более чем один из R8, R9 и R10 представляет собой CF3.

2. Соединение формулы (I) или его фармацевтически приемлемая соль

где R1 представляет собой метил, или этил, или незамещенный C3-6циклоалкил, фенил, или бензил;

R2 и R3 независимо представляют собой водород, галоген, C1-6алкил, нафтилметил-, бензил, C2-6алкенил, C2-6 алкинил или C3-6циклоалкилметил-; и любой из указанных выше C1-6алкила, нафтилметила-, бензила, C2-6 алкенила, C2-6алкинила или C3-6циклоалкилметила- необязательно замещен 1, 2 или 3 атомами галогена;

R4, R5 и R6 независимо представляют собой водород или фтор;

R7, R8, R9, R10 и R11 независимо представляют собой водород, галоген, циано, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, C3-6циклоалкил или фенил, и любой из указанных выше C1-6алкила, C2-6алкенила, C2-6алкинила, C3-6 циклоалкила или фенила необязательно замещен 1, 2 или 3 атомами галогена; или R10 и R11 вместе с атомами углерода, к которым они присоединены, образуют бензольное кольцо, которое необязательно замещено 1, 2 или 3 атомами галогена;

при условии, что, когда R7 и R11, оба, выбраны из водорода или фтора, по меньшей мере один из R8, R9 и R10 представляет собой атом галогена, и один, но не более чем один из R8, R9 и R10 представляет собой CF3.

3. Соединение формулы (I) или его соль по п.1, где R4, R5 и R6 независимо представляют собой водород или метил.

4. Соединение формулы (I) или его соль по п.1 или 3, где R7, R8, R9, R10 и R11 независимо представляют собой водород, галоген, циано, трифторметил, C1-6алкил; или R10 и R11 вместе с атомами углерода, к которым они присоединены, образуют бензольное кольцо.

5. Соединение формулы (I) или его соль по любому одному из пп.1-4, где R1 представляет собой метил или этил.

6. Соединение формулы (I) или его соль по любому одному из пп.1-5, где R2 и R3 независимо представляют собой водород, фтор или метил.

7. Соединение формулы (I) или его соль по любому одному из пп.1-6, где R7, R8, R9, R10 и R11 независимо представляют собой водород, хлор, фтор, бром, метил или трифторметил.

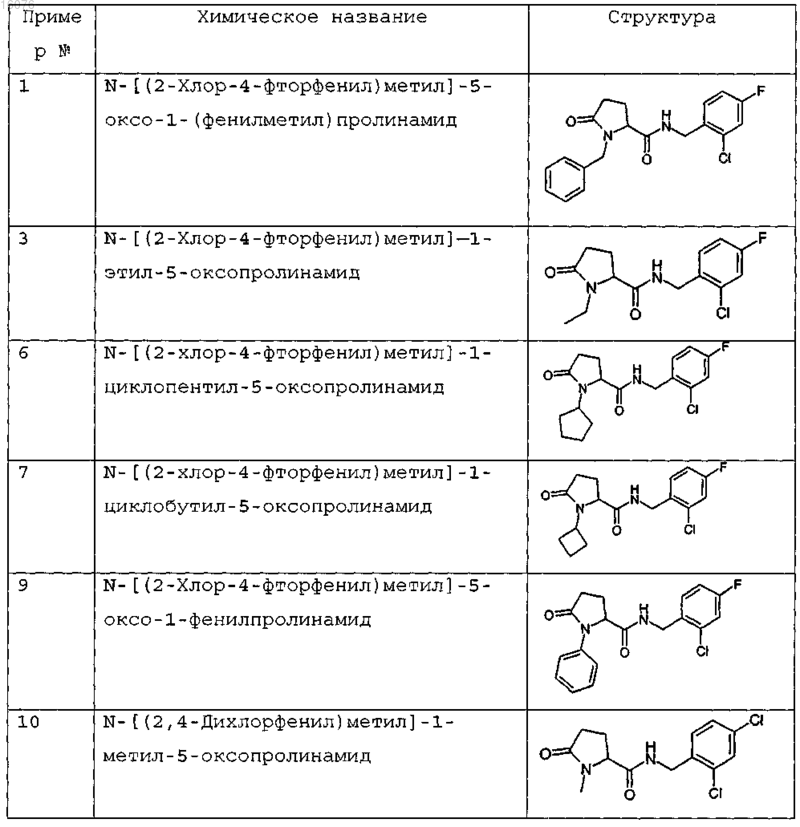

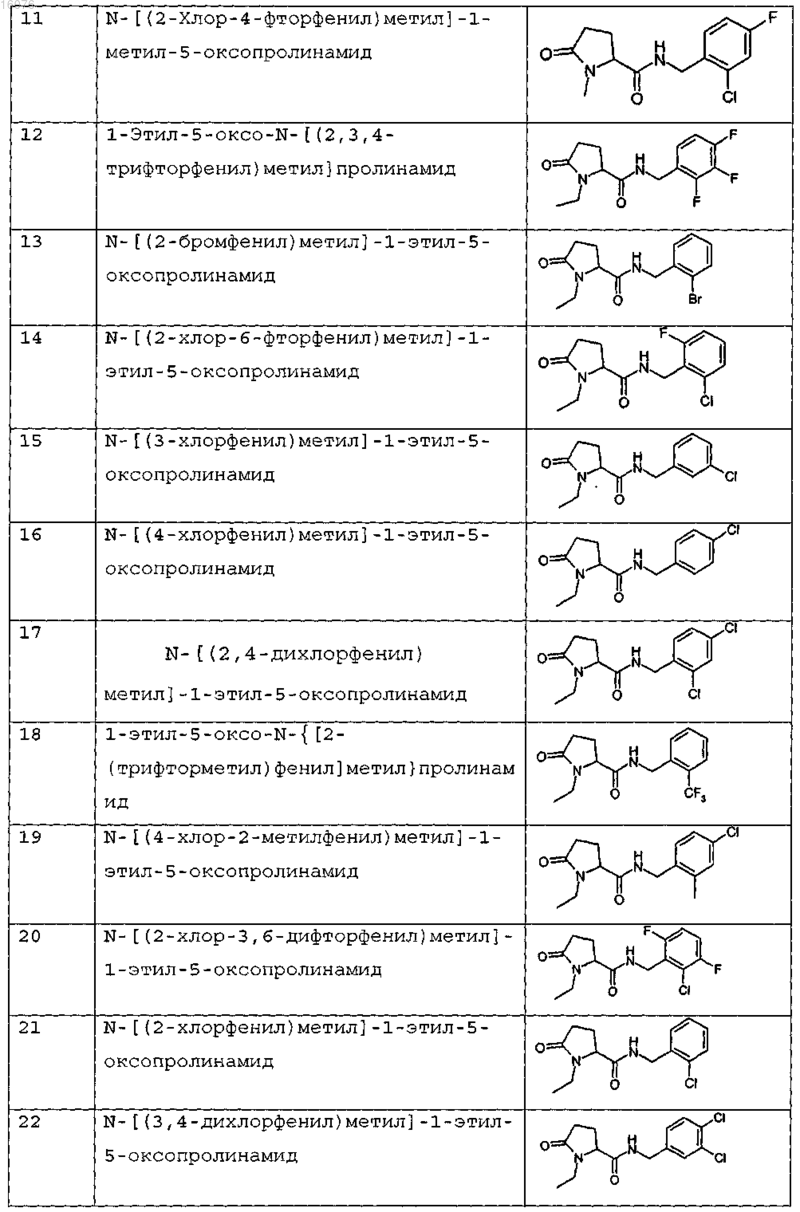

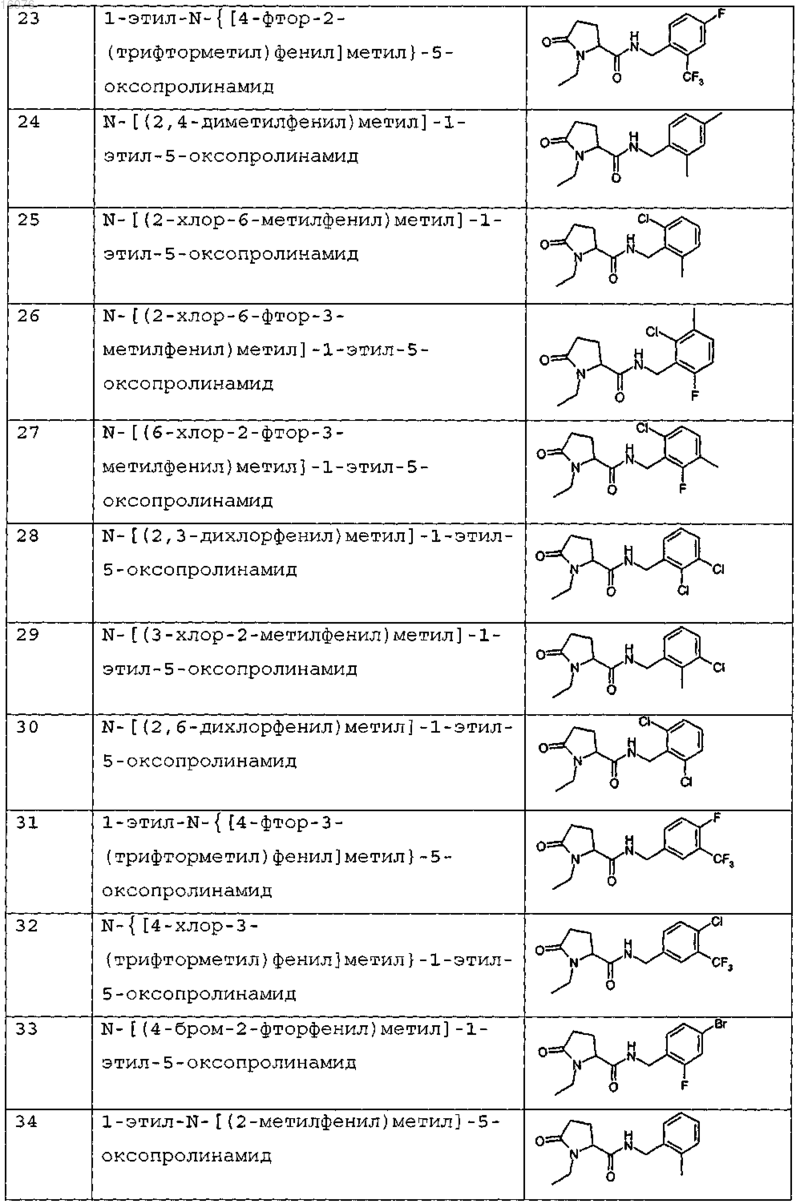

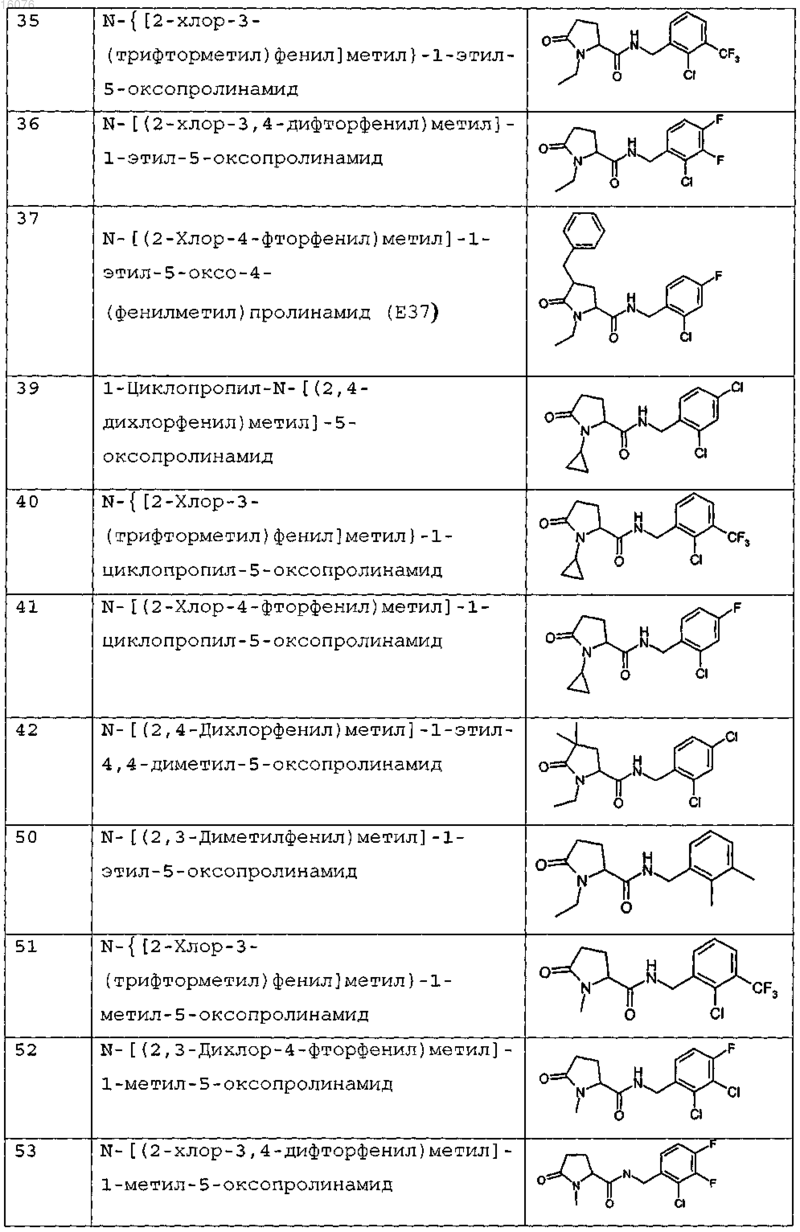

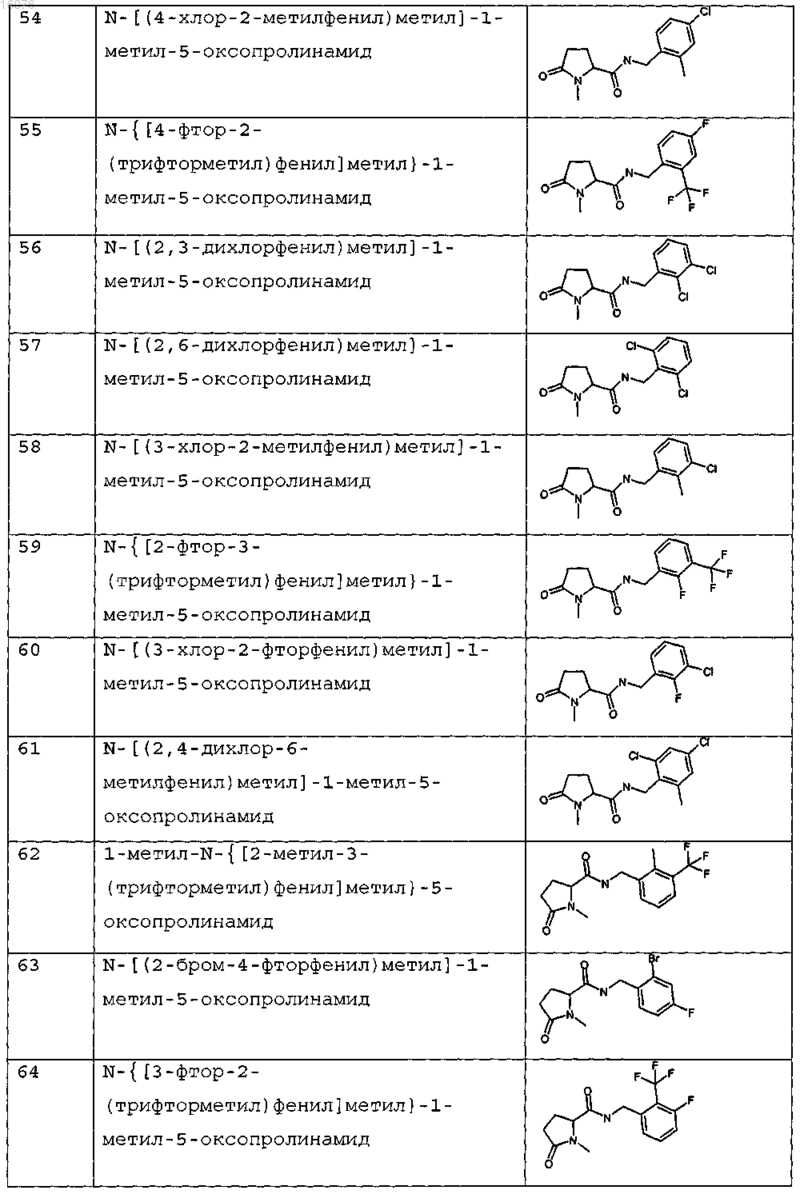

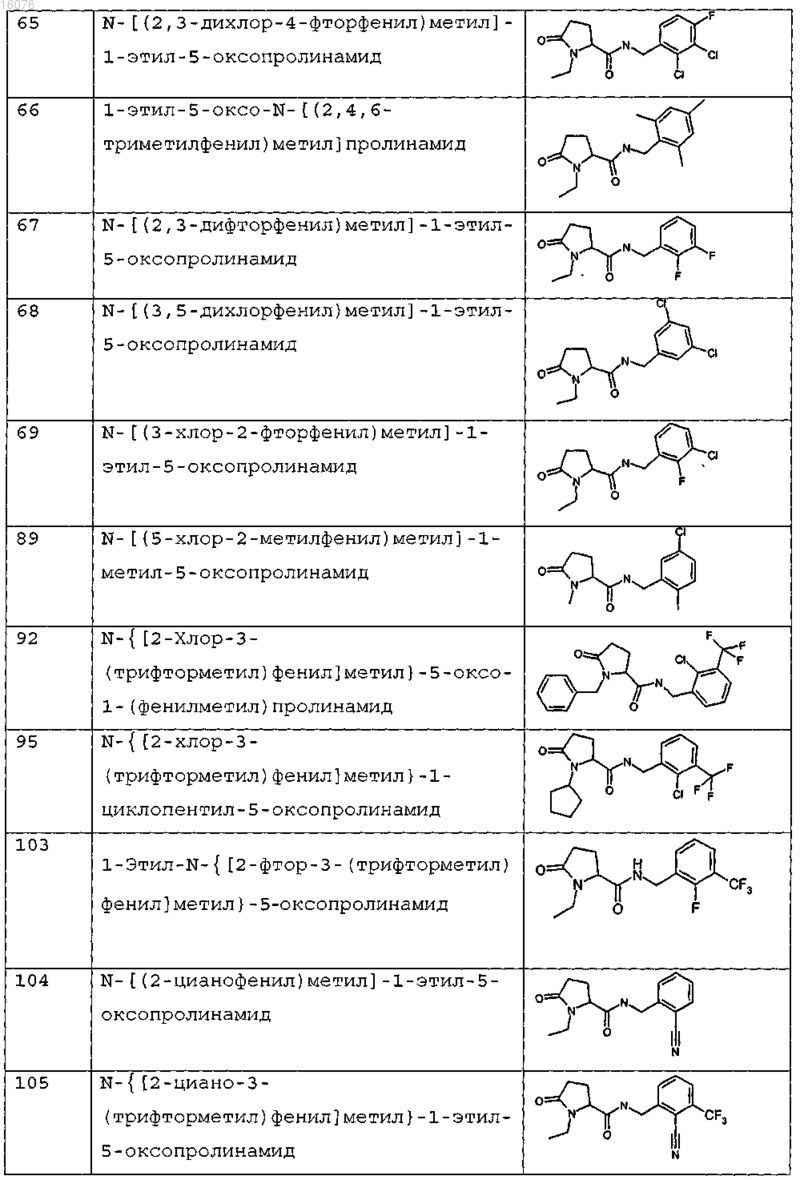

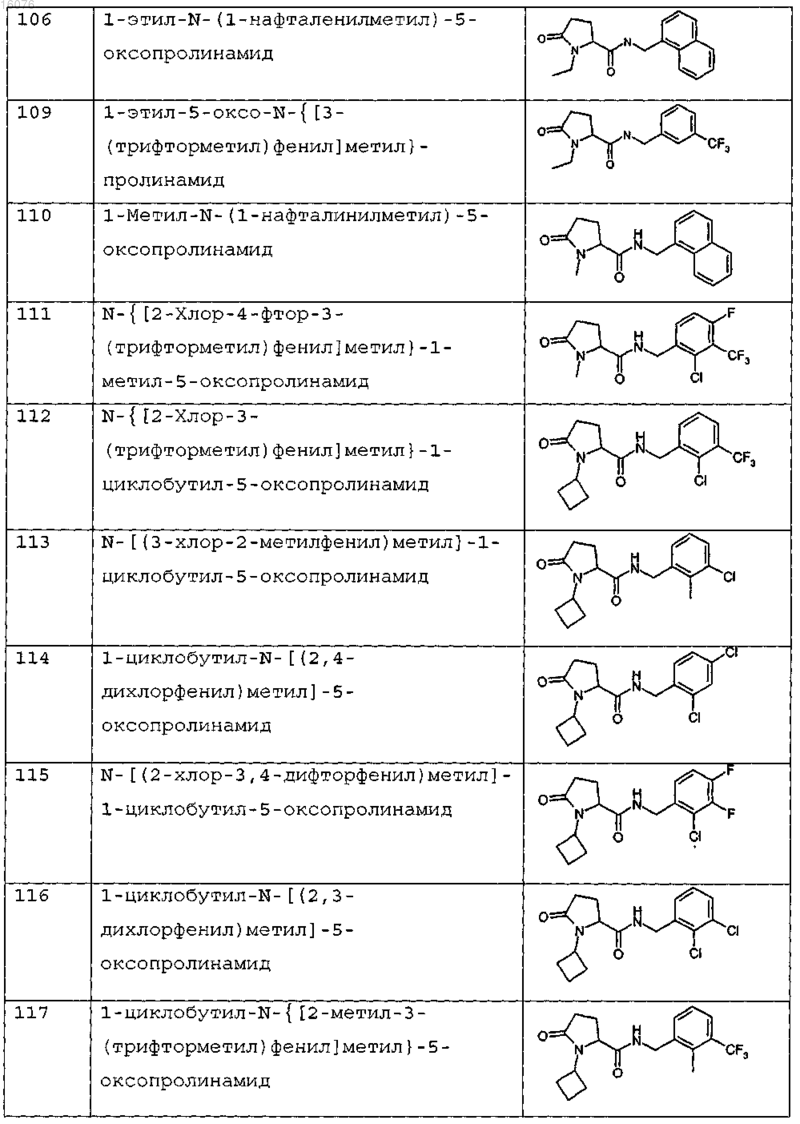

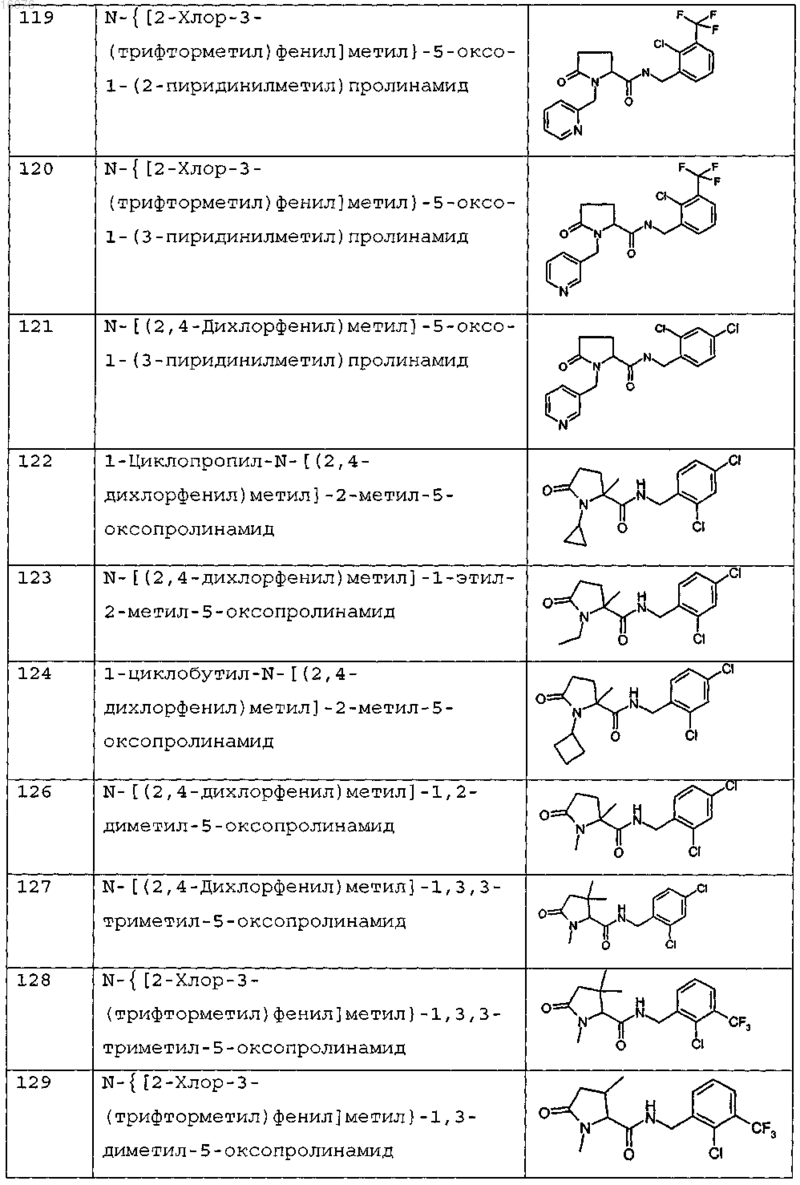

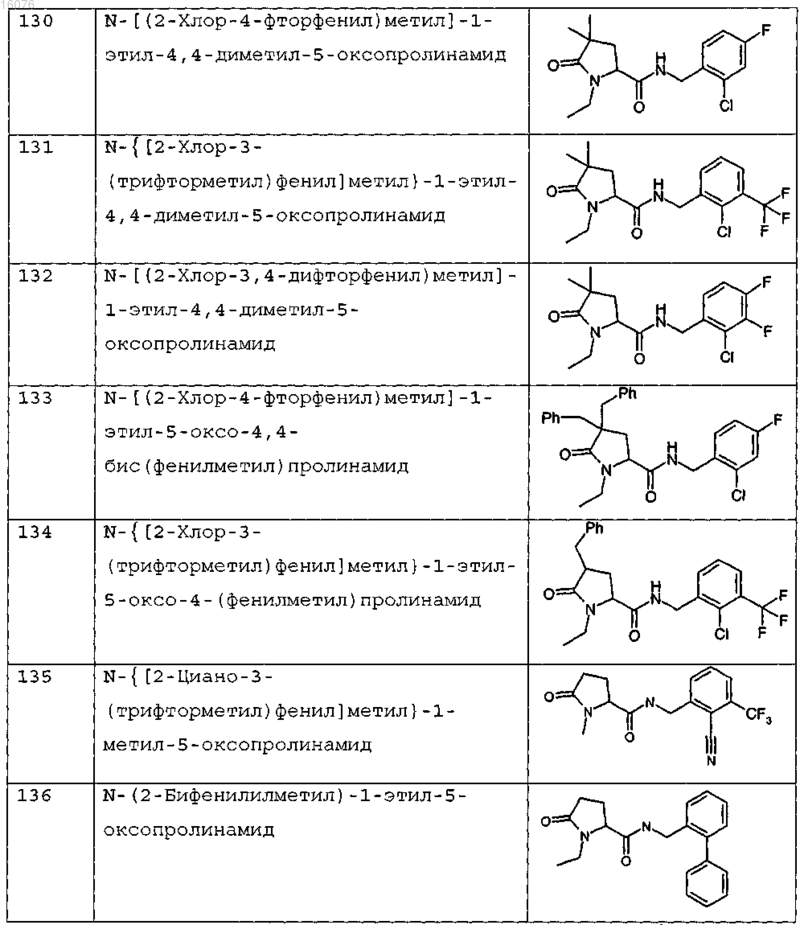

8. Соединение формулы (I) по п.1 или его соль, представляющее собой соединение, представленное ниже, или его фармацевтически приемлемую соль

9. Соединение по п.1, представляющее собой N-{[2-хлор-3-(трифторметил)фенил]метил}-1-метил-5-оксопролинамид или его фармацевтически приемлемую соль.

10. Соединение по п.1, представляющее собой N-{[2-хлор-3-(трифторметил)фенил]метил}-1-метил-5-оксо-L-пролинамид оксопролинамид или его фармацевтически приемлемую соль.

11. Соединение по п.1, представляющее собой N-[(2,4-дихлорфенил)метил]-1-метил-5-оксопролинамид или его фармацевтически приемлемую соль.

12. Соединение по п.1, представляющее собой N-[(2,4-дихлорфенил)метил]-1-метил-5-оксо-L-пролинамид оксопролинамид или его фармацевтически приемлемую соль.

13. Фармацевтическая композиция, содержащая соединение формулы (I) по любому из предшествующих пунктов, и фармацевтически приемлемый носитель или эксципиент.

14. Применение соединения или его фармацевтически приемлемой соли по любому из пп.1-12 в терапии.

15. Применение соединения по п.14 или его соли для лечения или предупреждения боли, воспаления или нейродегенеративного заболевания.

16. Соединение формулы (I) или его фармацевтически приемлемая соль

где R1 представляет собой C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, C3-6циклоалкил, C3-6циклоалкилметил- или пиридинилметил-, любой из которых необязательно замещен 1, 2 или 3 атомами галогена; или незамещенный фенил, или бензил;

R2 и R3 независимо представляют собой водород, галоген, C1-6алкил, нафтилметил-, бензил, C2-6алкенил, C2-6 алкинил или C3-6циклоалкилметил-; и любой из указанных выше C1-6алкила, нафтилметила-, бензила C2-6 алкенила, C2-6алкинила или C3-6циклоалкилметила- необязательно замещен 1, 2 или 3 атомами галогена;

R4, R5 и R6 независимо представляют собой водород, фтор или метил;

R7, R8, R9, R10 и R11 независимо представляют собой водород, галоген, циано, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6 алкинил, C3-6циклоалкил или фенил, и любой из указанных выше C1-6алкила, C2-6алкенила, C2-6алкинила, C3-6 циклоалкила или фенила необязательно замещен 1, 2 или 3 атомами галогена; или R10 и R11 вместе с атомами углерода, к которым они присоединены, образуют бензольное кольцо, которое необязательно замещено 1, 2 или 3 атомами галогена;

при условии, что, когда R7 и R11, оба, выбраны из водорода или фтора, по меньшей мере один из R8, R9 и R10 представляет собой атом галогена, или R8, R9 и R10 выбирают из группы, состоящей из водорода и CF3, и один, но не более чем один из R8, R9 и R10 представляет собой CF3,

для лечения или профилактики боли, воспаления или нейродегенеративного заболевания.

17. Соединение формулы (I) или его соль по п.16, где R1 представляет собой C1-4алкил, C2-4алкенил, C3-5 циклоалкил, пиридинилметил-, фенил или бензил.

18. Соединение формулы (I) или его соль по п.17, где

R1 представляет собой C1-4алкил, C2-4алкенил, C3-5циклоалкил, пиридинилметил-, фенил или бензил;

R2 и R3, оба, представляют собой водород;

R4, R5 и R6 независимо представляют собой метил;

R7, R8, R9, R10 и R11 независимо представляют собой водород, хлор, фтор, бром, метил или трифторметил;

при условии, что, когда R7 и R11, оба, выбраны из водорода или фтора, по меньшей мере один из R8, R9 и R10 представляет собой атом галогена, или R8, R9 и R10 выбирают из группы, состоящей из водорода и CF3, и один, но не более чем один из R8, R9 и R10 представляет собой CF3.

19. Соединение формулы (I) или его соль по любому одному из пп.16-18 для лечения или профилактики боли при воспалении, нейропатической боли или висцеральной боли или для лечения или профилактики болезни Альцгеймера.

20. Способ лечения человека или животного, страдающего от боли, воспаления или нейродегенеративного заболевания, включающий введение указанному выше субъекту эффективного количества соединения формулы (I) по любому из пп.1-12 или 16-18.

21. Способ по п.20, где человек или животное страдают болью при воспалении, нейропатической болью или висцеральной болью либо болезнью Альцгеймера.

22. Применение соединения по любому из пп.1-12 или 16-18 для получения лекарственного средства для лечения или профилактики боли, воспаления или нейродегенеративного заболевания.

23. Применение по п.22, где болью является нейропатическая боль или висцеральная боль и заболеванием является болезнь Альцгеймера.

Текст