Конъюгаты инсулиноподобного фактора роста i ( ифр-i) и полиэтиленгликоля

Номер патента: 11284

Опубликовано: 27.02.2009

Авторы: Регула Йёрг, Фозер Штефан, Амрайн Беат, Ланг Курт, Шаубмар Андреас, Метцгер Фридрих, Кюнкеле Клаус-Петер, Хессе Фридерике, Ланцендёрфер Мартин

Формула / Реферат

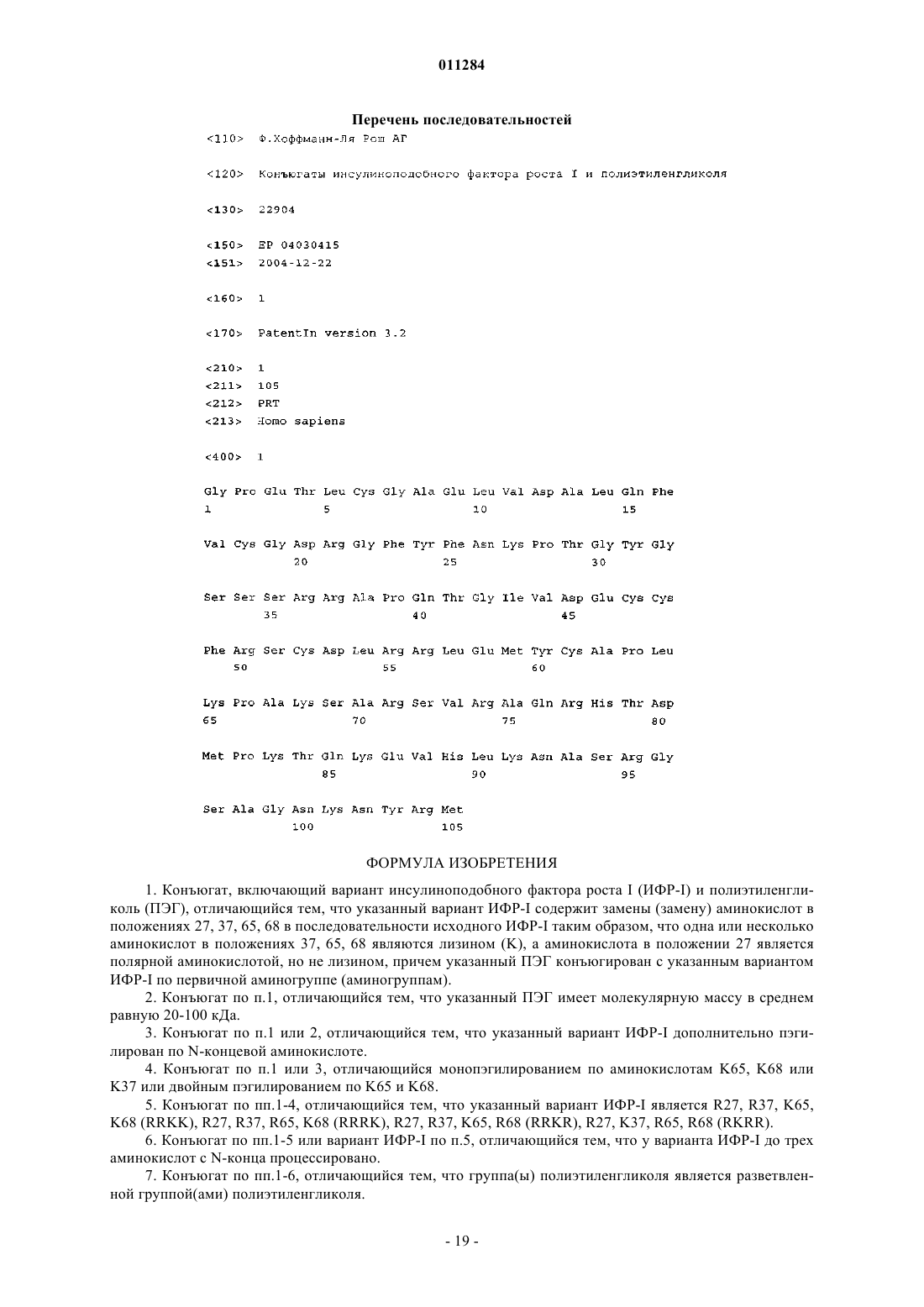

1. Конъюгат, включающий вариант инсулиноподобного фактора роста I (ИФР-I) и полиэтиленгликоль (ПЭГ), отличающийся тем, что указанный вариант ИФР-I содержит замены (замену) аминокислот в положениях 27, 37, 65, 68 в последовательности исходного ИФР-I таким образом, что одна или несколько аминокислот в положениях 37, 65, 68 являются лизином (K), а аминокислота в положении 27 является полярной аминокислотой, но не лизином, причем указанный ПЭГ конъюгирован с указанным вариантом ИФР-I по первичной аминогруппе (аминогруппам).

2. Конъюгат по п.1, отличающийся тем, что указанный ПЭГ имеет молекулярную массу в среднем равную 20-100 кДа.

3. Конъюгат по п.1 или 2, отличающийся тем, что указанный вариант ИФР-I дополнительно пэгилирован по N-концевой аминокислоте.

4. Конъюгат по п.1 или 3, отличающийся монопэгилированием по аминокислотам K65, K68 или K37 или двойным пэгилированием по K65 и K68.

5. Конъюгат по пп.1-4, отличающийся тем, что указанный вариант ИФР-I является R27, R37, K65, K68 (RRKK), R27, R37, R65, K68 (RRRK), R27, R37, K65, R68 (RRKR), R27, K37, R65, R68 (RKRR).

6. Конъюгат по пп.1-5 или вариант ИФР-I по п.5, отличающийся тем, что у варианта ИФР-I до трех аминокислот с N-конца процессировано.

7. Конъюгат по пп.1-6, отличающийся тем, что группа(ы) полиэтиленгликоля является разветвленной группой(ами) полиэтиленгликоля.

8. Конъюгат по пп.1-7, отличающийся тем, что средняя молекулярная масса группы (групп) полиэтиленгликоля равна 20-100 кДа.

9. Вариант ИФР-I, отличающийся наличием замены (замен) аминокислоты в положениях 27, 37, 65, 68 в последовательности исходного ИФР-I, из которых одна или несколько аминокислот в положениях 37, 65, 68 являются лизином (K), а аминокислота в положении 27 является полярной аминокислотой, но не лизином.

10. Применение варианта ИФР-I по п.9 в качестве промежуточного соединения для получения пэгилированного варианта ИФР-I.

11. Способ получения конъюгата, включающего вариант ИФР-I и одну или две полиэтиленгликолевые группы со средней молекулярной массой примерно от 20 до примерно 100 кДа, который предусматривает взаимодействие промежуточного соединения ИФР по п.9 с активированным полиэтиленгликолем в условиях, когда указанный полиэтиленгликоль химически связан с указанным промежуточным соединением ИФР-I по первичным аминогруппам лизина варианта ИФР-I.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что указанный полиэтиленгликоль дополнительно химически связан с указанным промежуточным соединением ИФР-I по N-концевой аминогруппе варианта ИФР-I.

13. Фармацевтическая композиция, включающая конъюгат по пп.1-8 и фармацевтически приемлемый носитель.

14. Применение конъюгата по пп.1-8 для получения лекарственного средства для лечения болезни Альцгеймера.

15. Способ лечения болезни Альцгеймера, предусматривающий введение в организм пациента, нуждающегося в этом, терапевтически эффективного количества конъюгата по пп.1-8.

16. Композиция лизин-пэгилированного варианта ИФР-I, содержащего замену (замены) аминокислот в положениях 27, 37, 65, 68 в аминокислотной последовательности исходного ИФР-I, из которых одна или несколько аминокислот в положениях 37, 65, 68 являются лизином (K), аминокислота в положении 27 является полярной аминокислотой, но не лизином, причем указанный ПЭГ конъюгирован с указанным вариантом ИФР-I по первичной аминогруппе (аминогруппам), а вариант ИФР-I пэгилирован по N-концу.

17. Фармацевтическая композиция, включающая лизин-пэгилированный вариант ИФР-I, содержащий замену (замены) аминокислот в положениях 27, 37, 65, 68 в аминокислотной последовательности исходного ИФР-I, из которых одна или несколько аминокислот в положениях 37, 65, 68 являются лизином (K), аминокислота в положении 27 является полярной аминокислотой, но не лизином, причем указанный ПЭГ конъюгирован с указанным вариантом ИФР-I по первичной аминогруппе (аминогруппам), а вариант ИФР-I пэгилирован по N-концу, и фармацевтически приемлемый носитель.

18. Применение композиции лизин-пэгилированного варианта ИФР-I, содержащего замену (замены) аминокислот в положениях 27, 37, 65, 68 в аминокислотной последовательности исходного ИФР-I, из которых одна или несколько аминокислот в положениях 37, 65, 68 являются лизином (K), аминокислота в положении 27 является полярной аминокислотой, но не лизином, указанный ПЭГ конъюгирован с указанным вариантом ИФР-I по первичной аминогруппе (аминогруппам), а вариант ИФР-I пэгилирован по N-концу, для получения лекарственного средства для лечения болезни Альцгеймера.

19. Способ лечения болезни Альцгеймера, предусматривающий введение в организм пациента, нуждающегося в этом, терапевтически эффективного количества композиции по п.16 или 17.

Текст