Способ лечения офтальмологических неоваскулярных расстройств

Номер патента: 16227

Опубликовано: 30.03.2012

Авторы: Миллер Уилльям Генри, Левик Марк, Бриганди Ричард Энтони

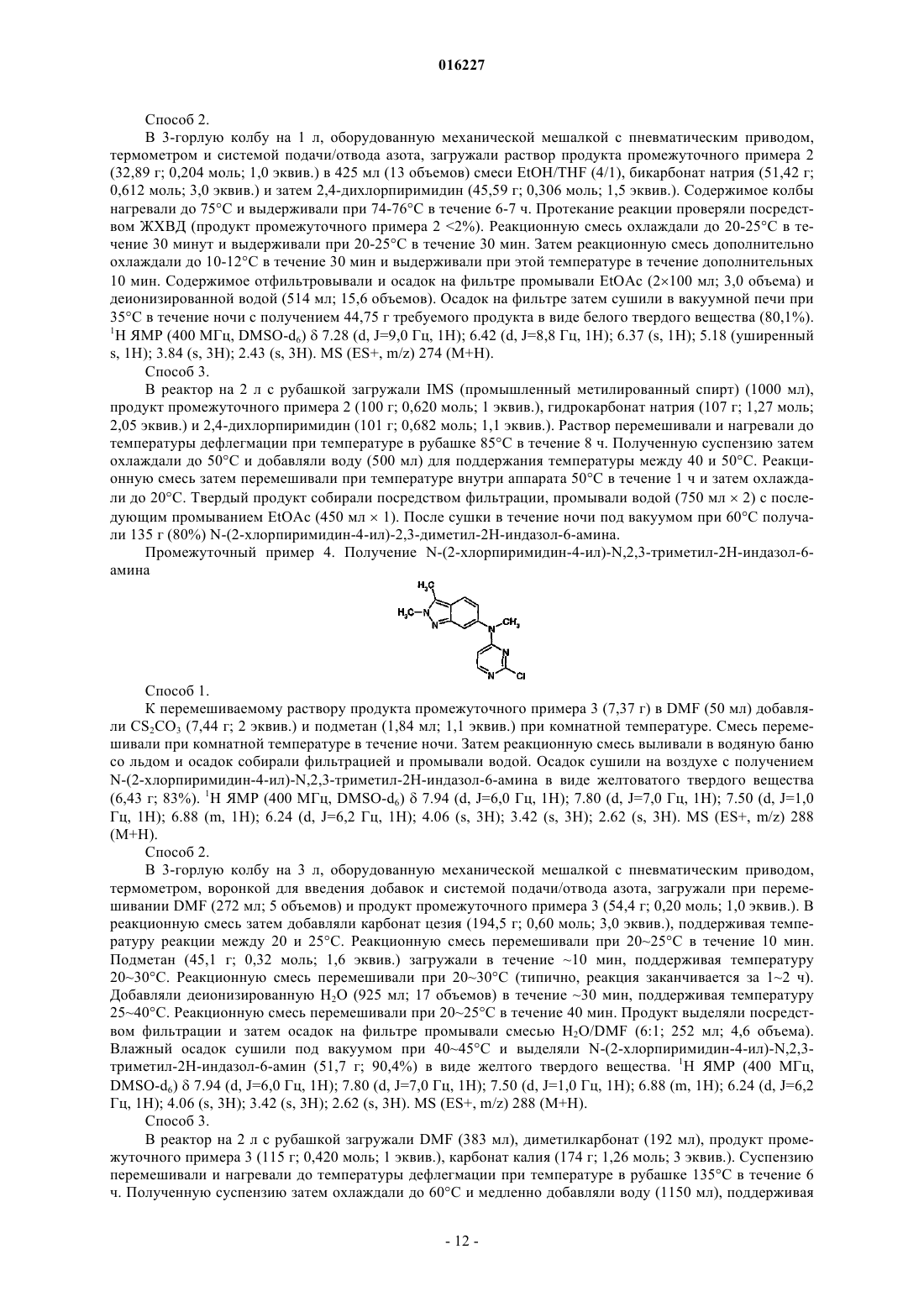

Формула / Реферат

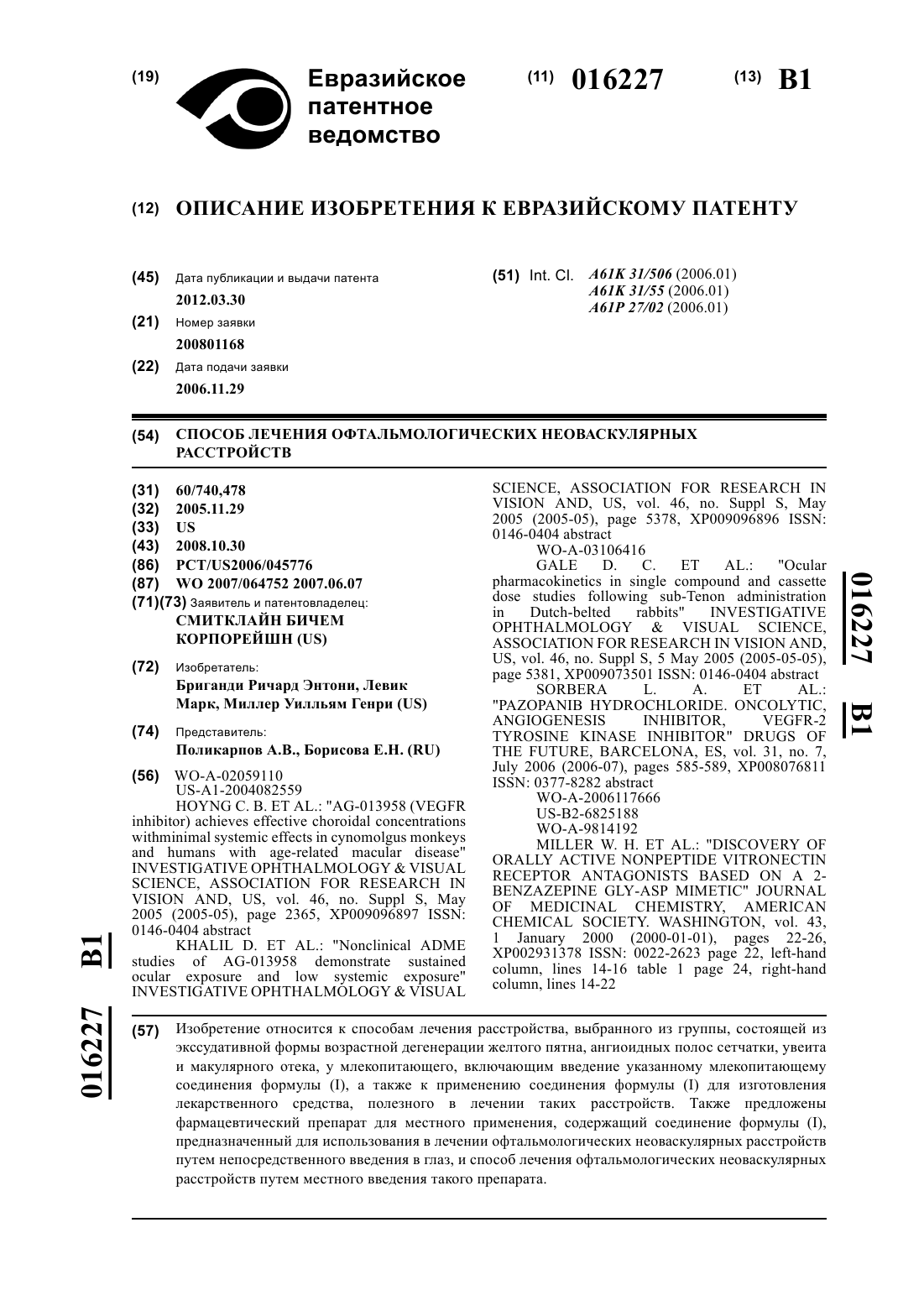

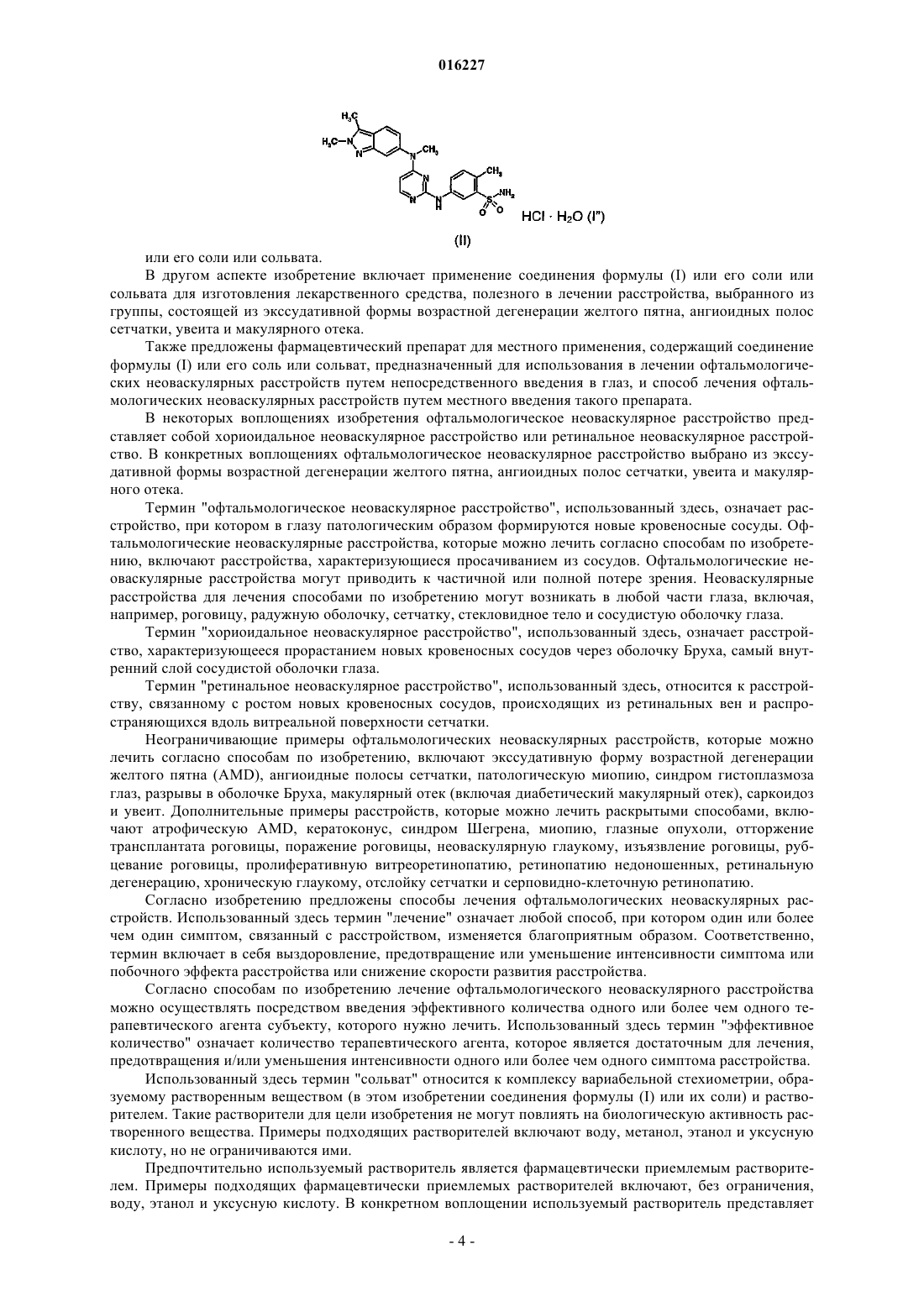

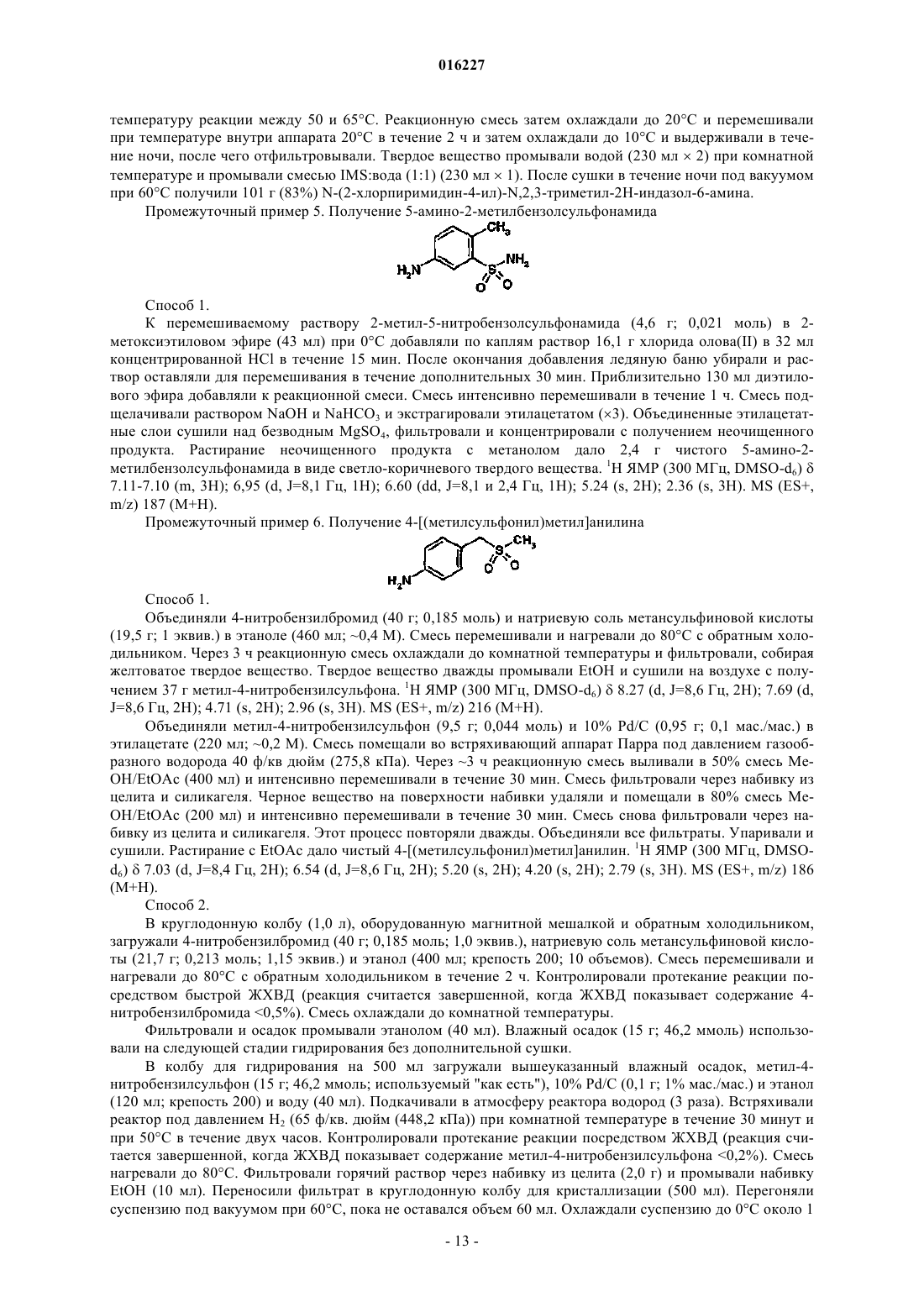

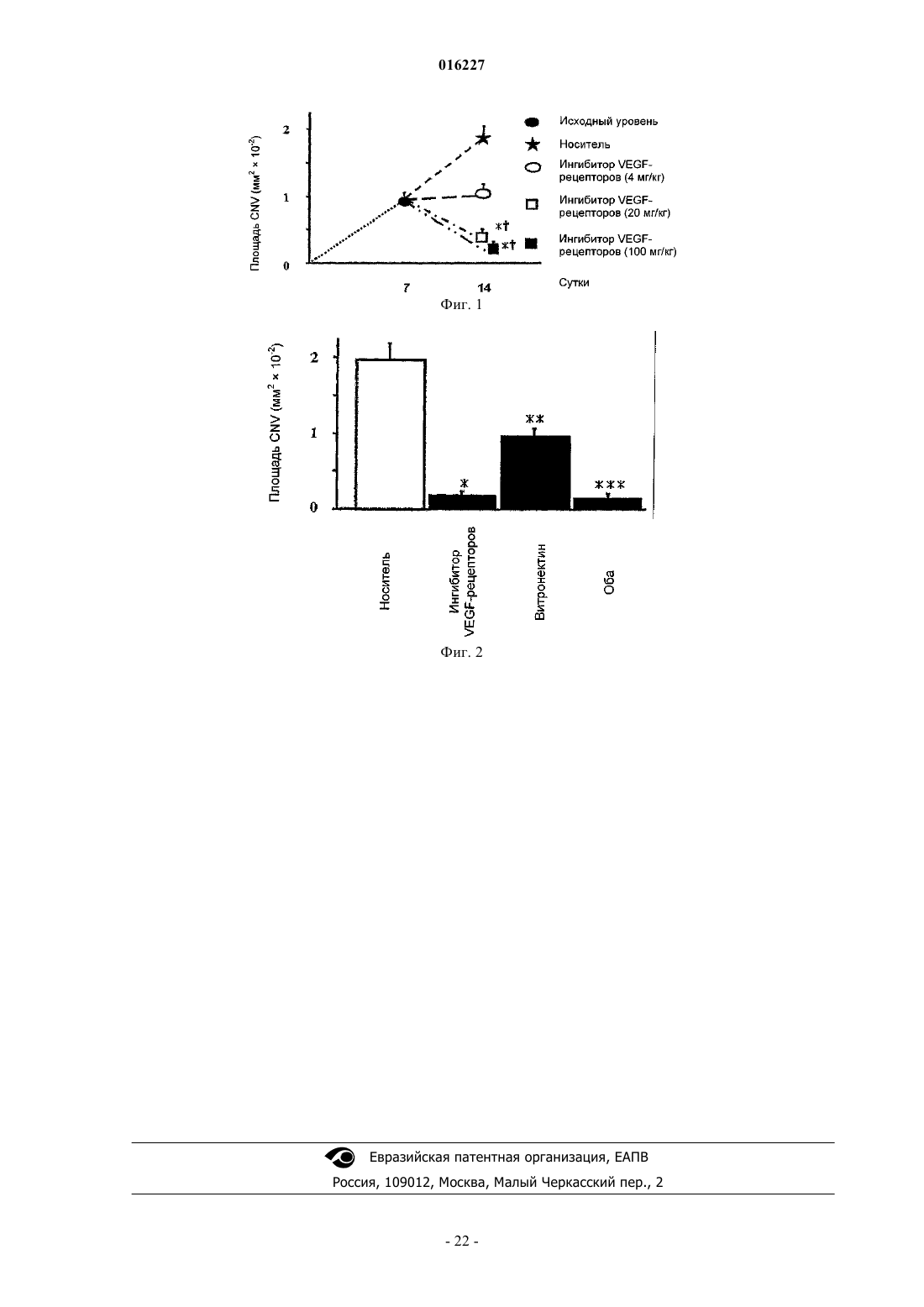

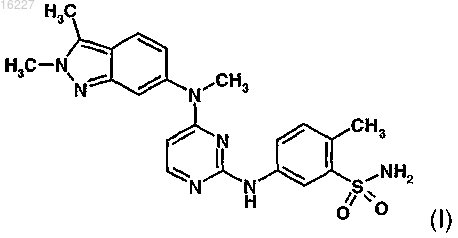

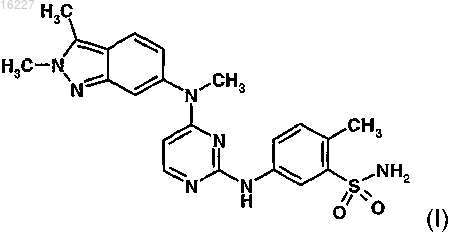

1. Способ лечения расстройства, выбранного из группы, состоящей из экссудативной формы возрастной дегенерации желтого пятна, ангиоидных полос сетчатки, увеита и макулярного отека, у млекопитающего, включающий введение указанному млекопитающему соединения формулы (I)

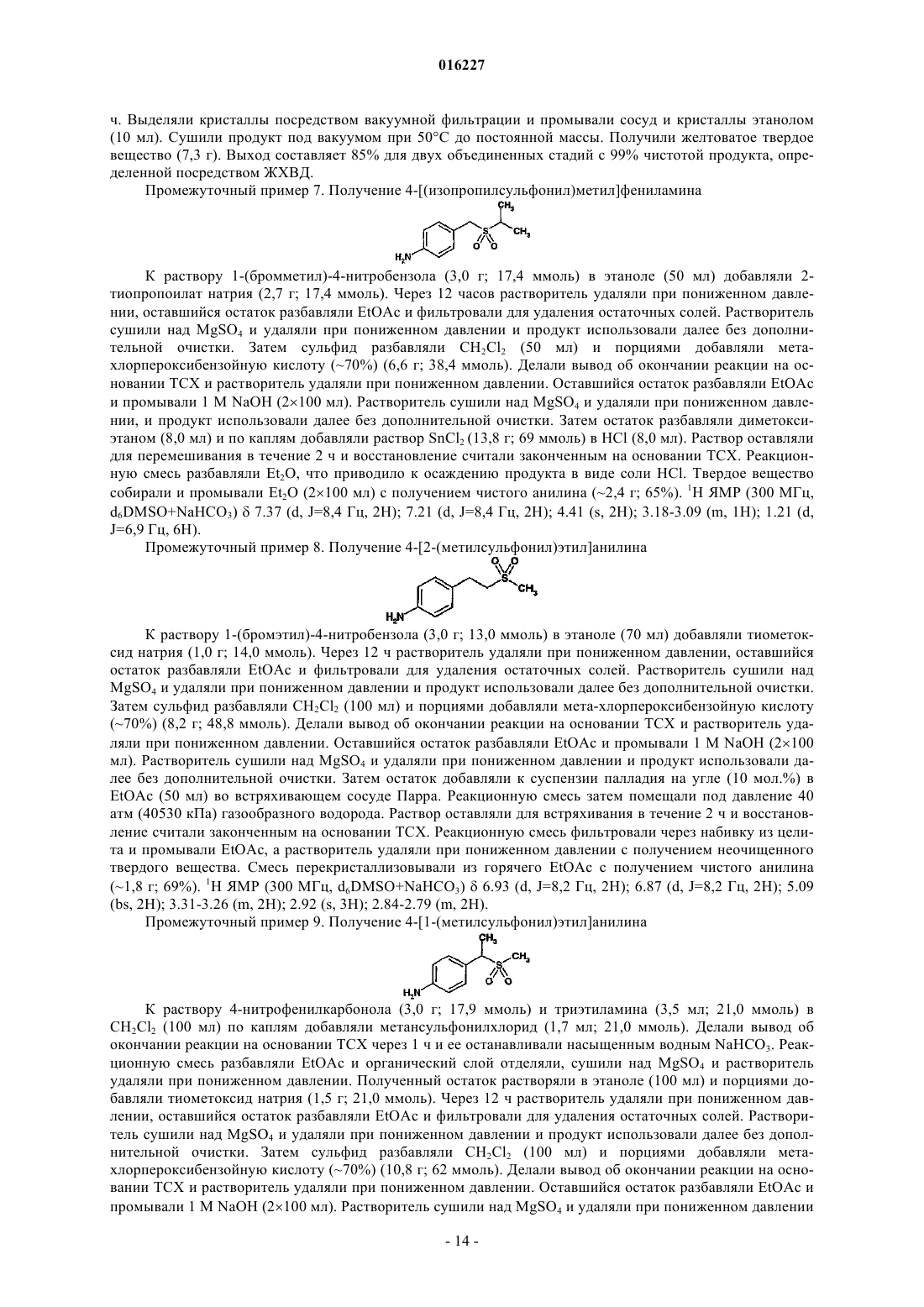

или его соли или сольвата.

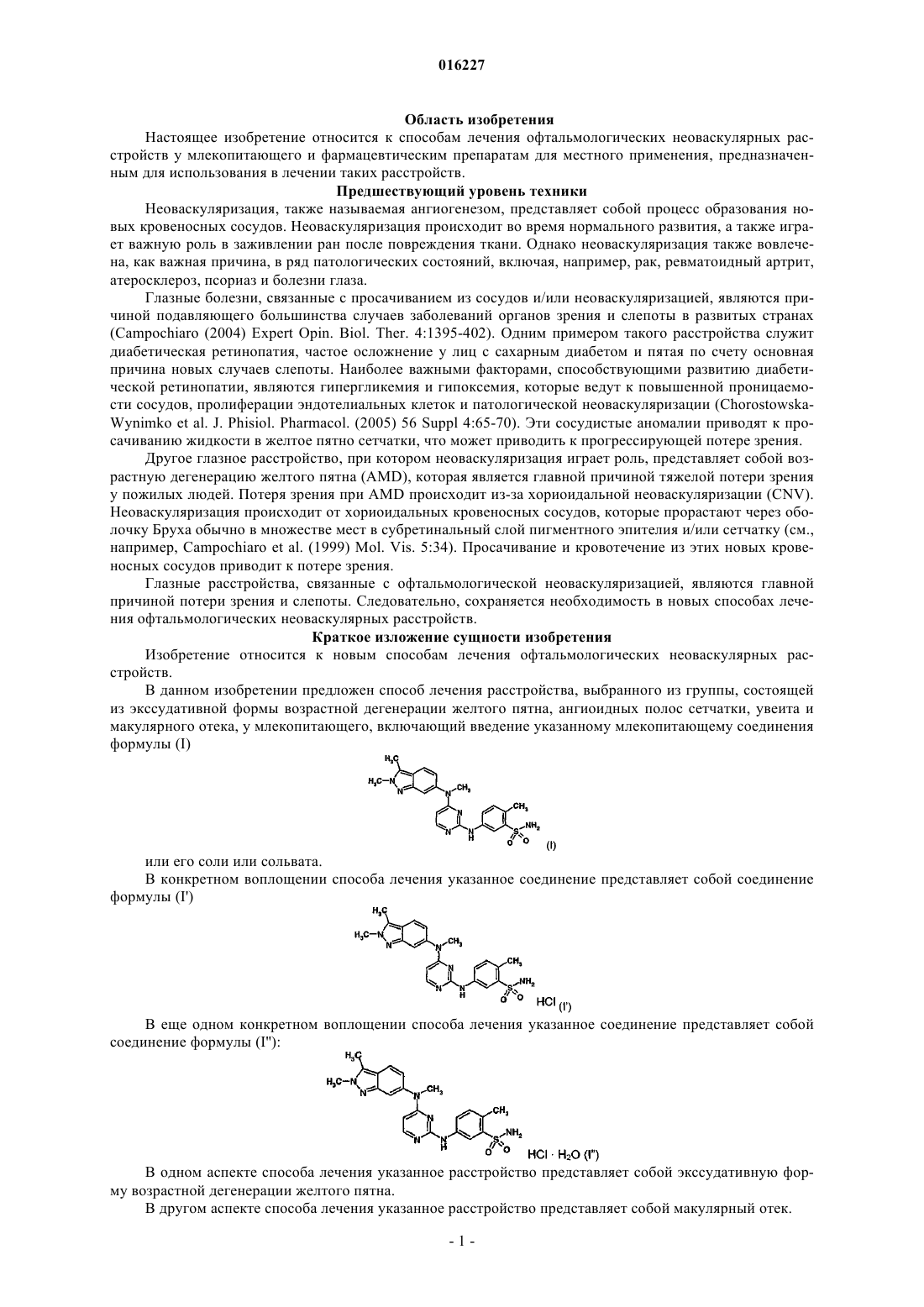

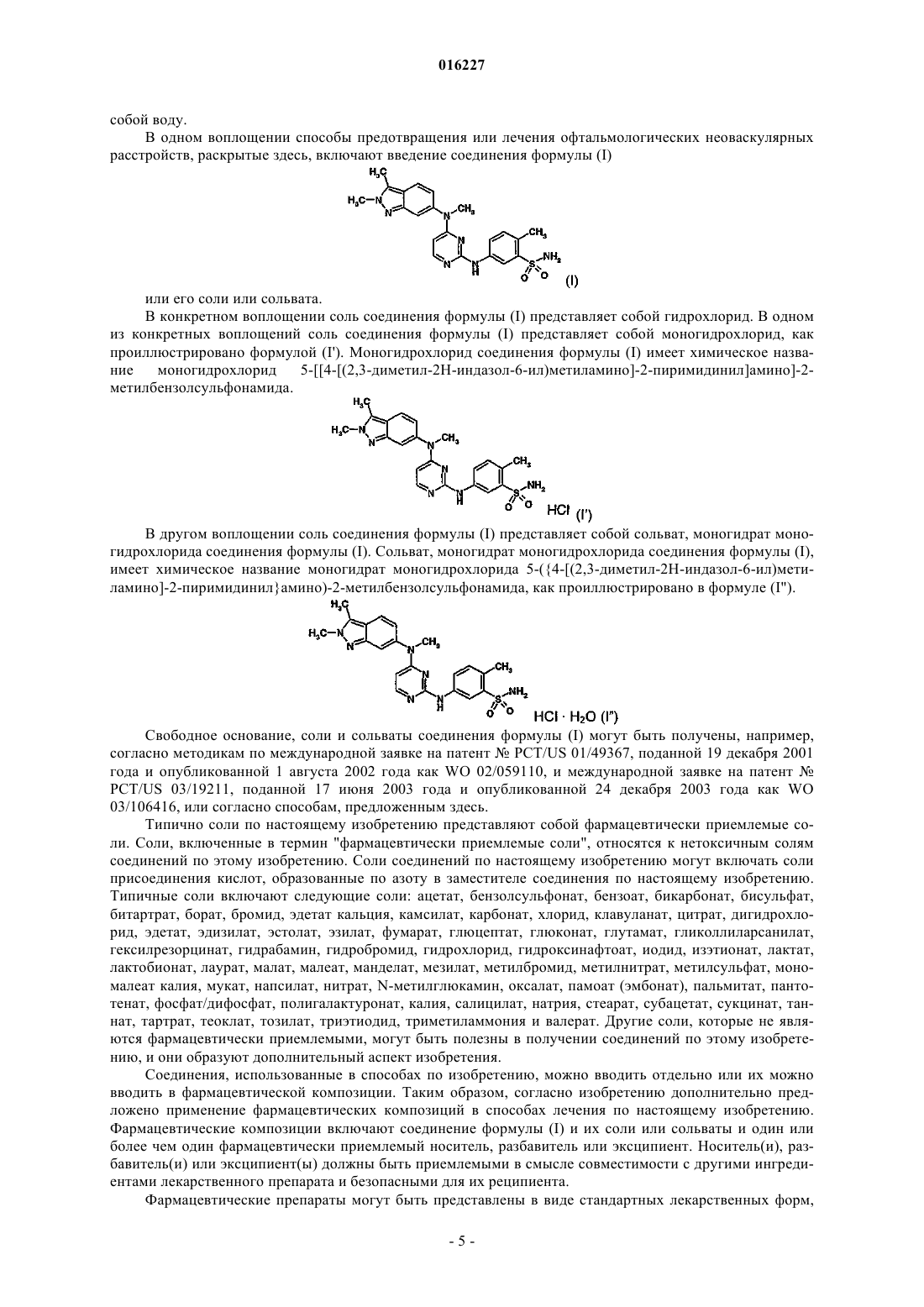

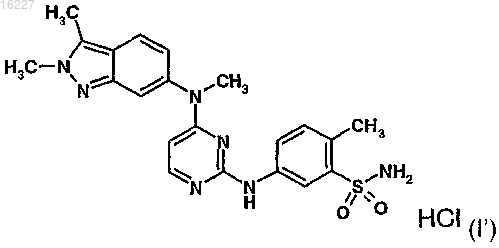

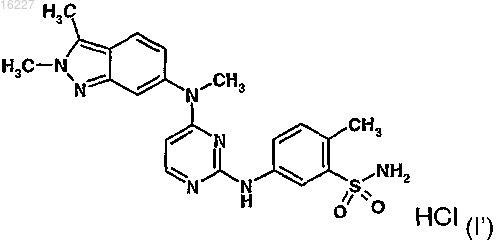

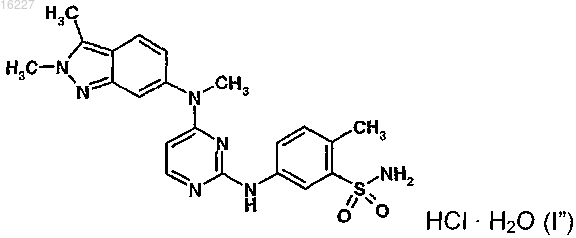

2. Способ по п.1, где указанное соединение представляет собой соединение формулы (I')

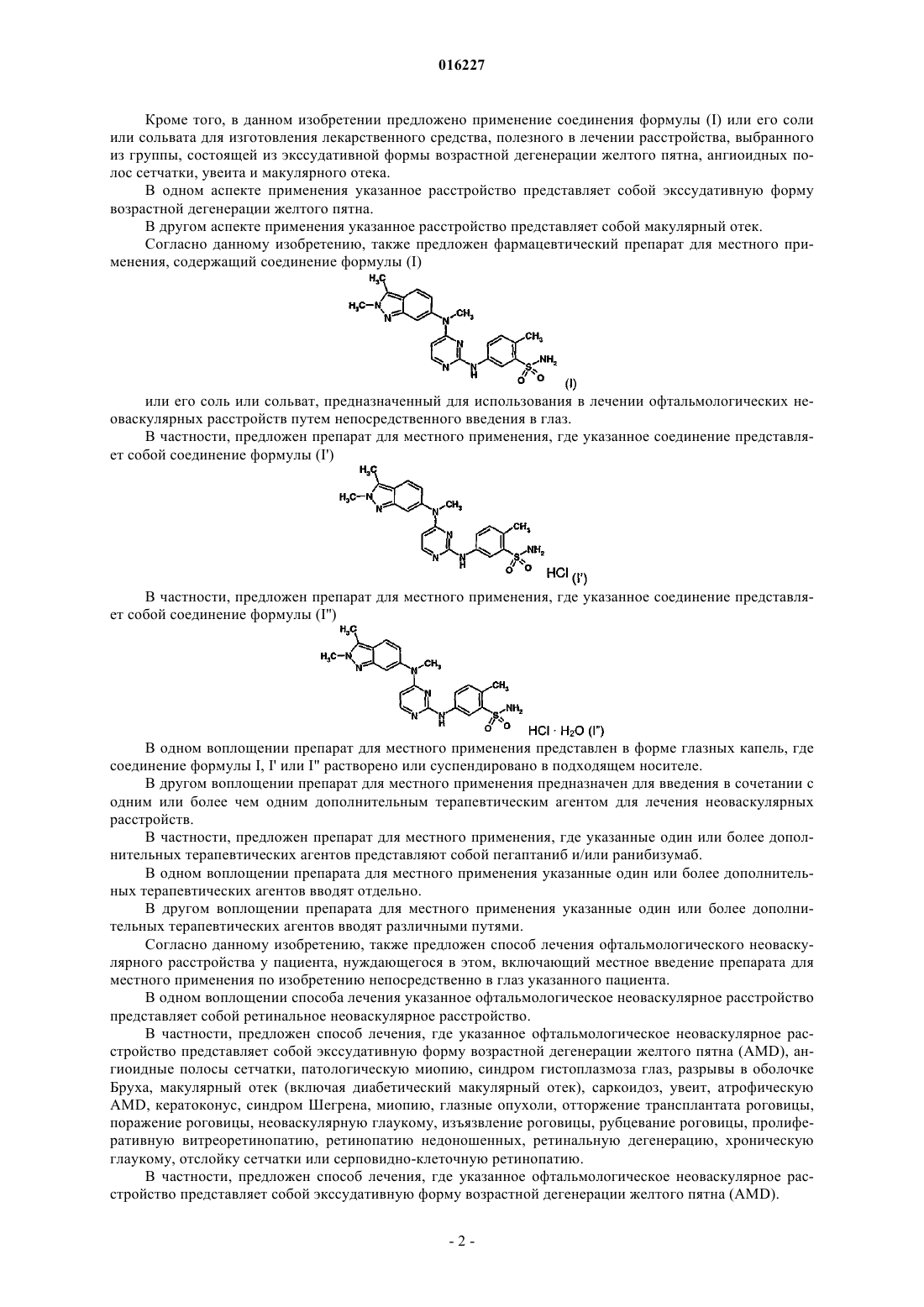

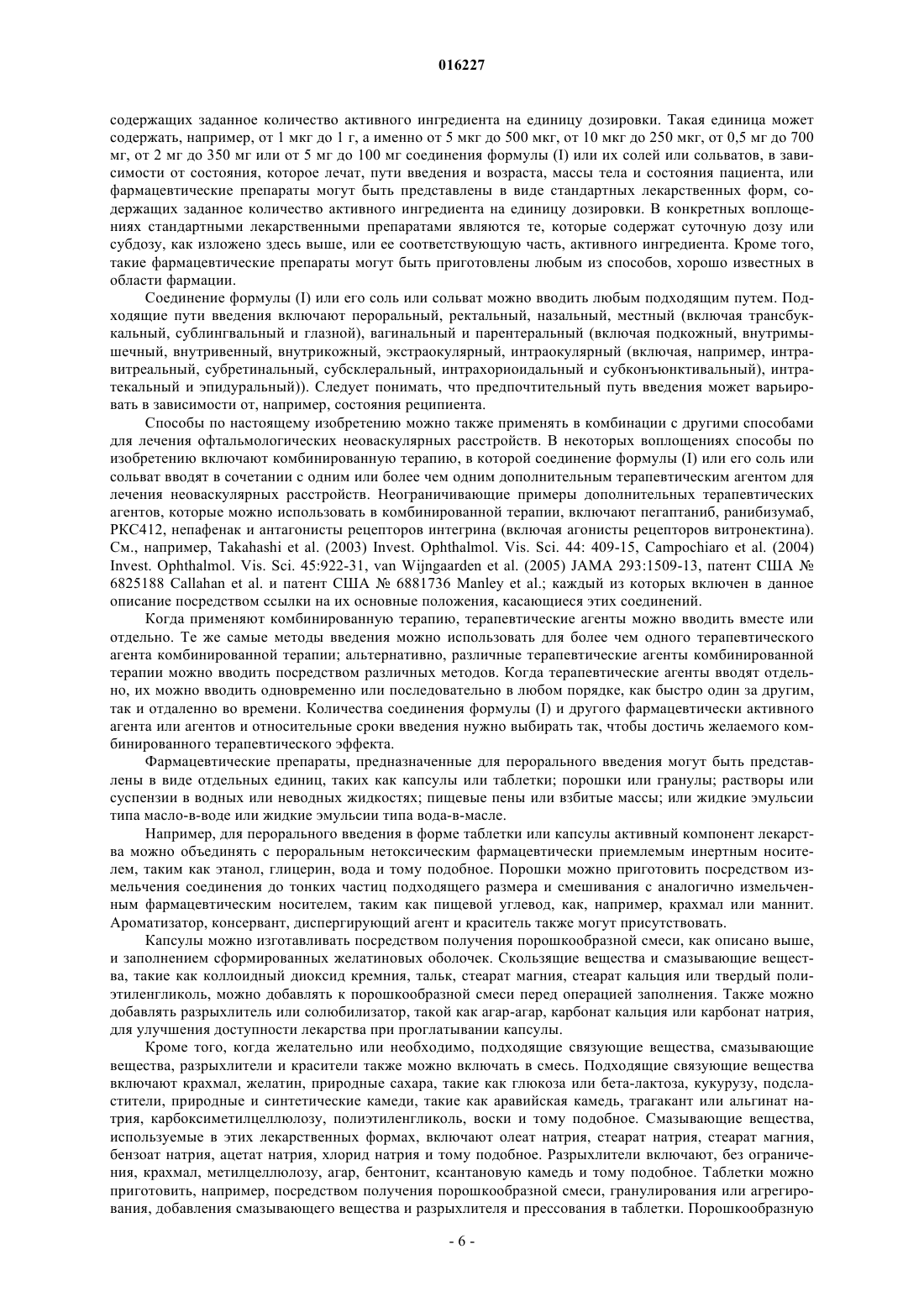

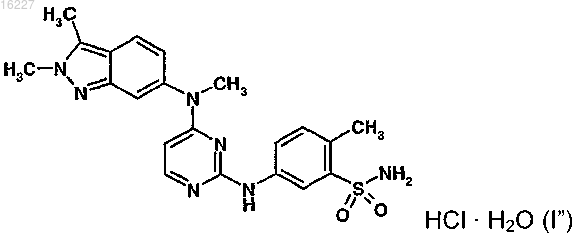

3. Способ по п.1, где указанное соединение представляет собой соединение формулы (I")

4. Способ по п.1, где указанное расстройство представляет собой экссудативную форму возрастной дегенерации желтого пятна.

5. Способ по п.1, где указанное расстройство представляет собой макулярный отек.

6. Применение соединения формулы (I) или его соли или сольвата для изготовления лекарственного средства, полезного в лечении расстройства, выбранного из группы, состоящей из экссудативной формы возрастной дегенерации желтого пятна, ангиоидных полос сетчатки, увеита и макулярного отека.

7. Применение по п.6, где указанное расстройство представляет собой экссудативную форму возрастной дегенерации желтого пятна.

8. Применение по п.6, где указанное расстройство представляет собой макулярный отек.

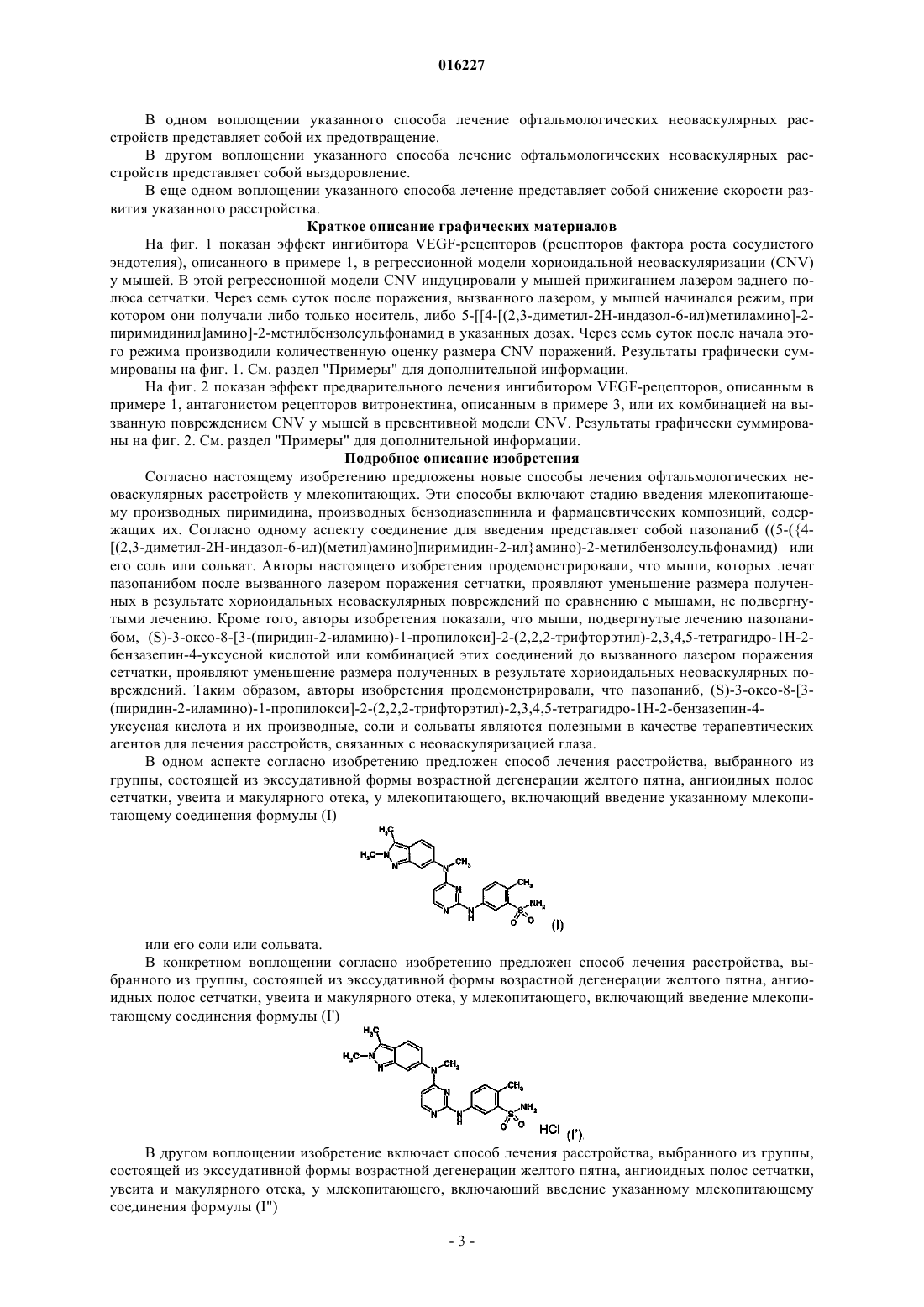

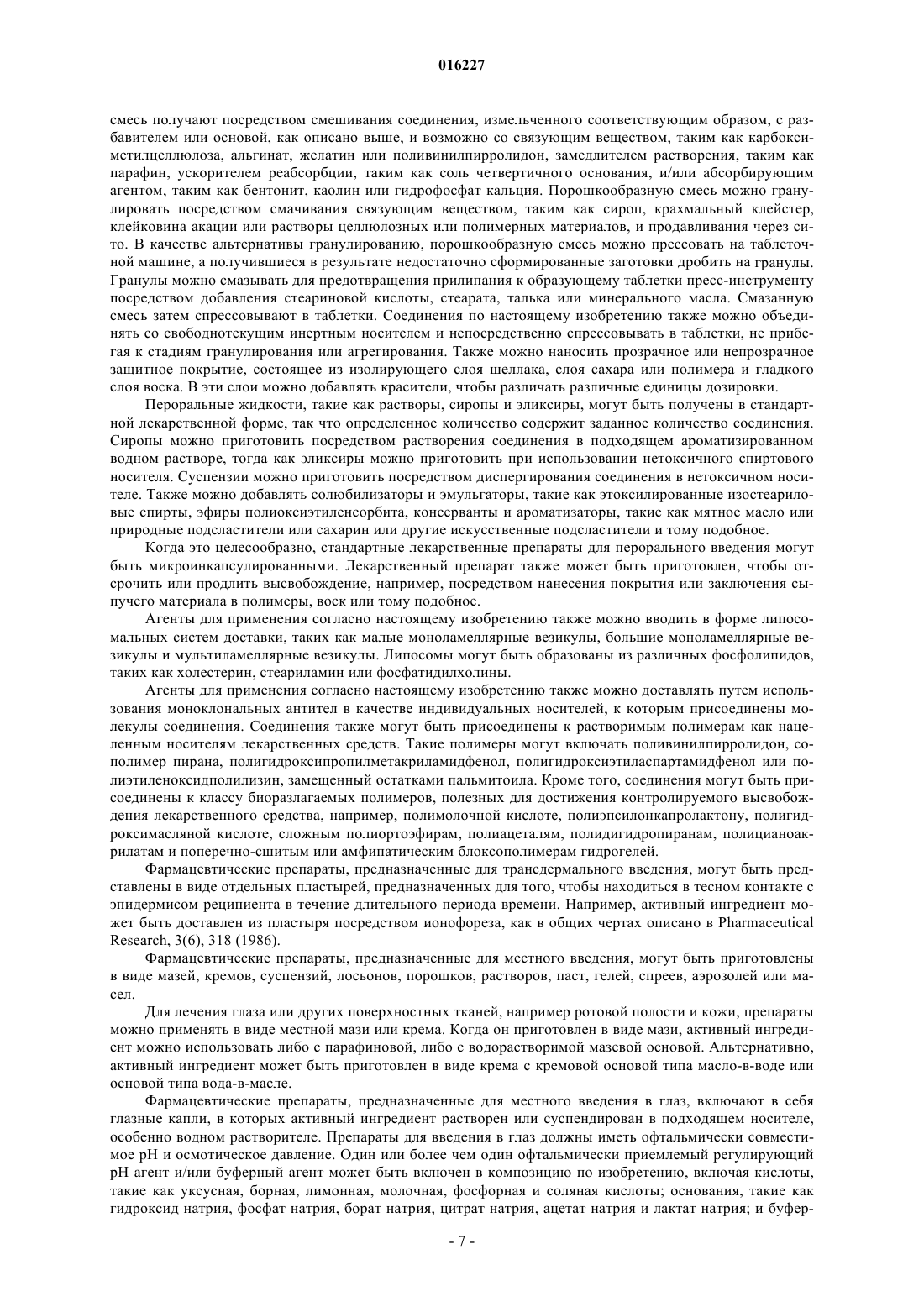

9. Фармацевтический препарат для местного применения, содержащий соединение формулы (I)

или его соль или сольват, предназначенный для использования в лечении офтальмологических неоваскулярных расстройств путем непосредственного введения в глаз.

10. Препарат для местного применения по п.9, где указанное соединение представляет собой соединение формулы (I')

11. Препарат для местного применения по п.10, где указанное соединение представляет собой соединение формулы (I'')

12. Препарат для местного применения по любому из пп.9-11 в форме глазных капель, где соединение формул I, I' или I" растворено или суспендировано в подходящем носителе.

13. Препарат для местного применения по любому из пп.9-12 для введения в сочетании с одним или более чем одним дополнительным терапевтическим агентом для лечения неоваскулярных расстройств.

14. Препарат для местного применения по п.13, где указанные один или более дополнительных терапевтических агентов представляют собой пегаптаниб и/или ранибизумаб.

15. Препарат для местного применения по п.13 или 14, где указанные один или более дополнительных терапевтических агентов вводят отдельно.

16. Препарат для местного применения по п.15, где указанные один или более дополнительных терапевтических агентов вводят различными путями.

17. Способ лечения офтальмологического неоваскулярного расстройства у пациента, нуждающегося в этом, включающий местное введение препарата для местного применения по любому из пп.9-16 непосредственно в глаз указанного пациента.

18. Способ по п.17, где указанное офтальмологическое неоваскулярное расстройство представляет собой ретинальное неоваскулярное расстройство.

19. Способ по п.17, где указанное офтальмологическое неоваскулярное расстройство представляет собой экссудативную форму возрастной дегенерации желтого пятна (AMD), ангиоидные полосы сетчатки, патологическую миопию, синдром гистоплазмоза глаз, разрывы в оболочке Бруха, макулярный отек (включая диабетический макулярный отек), саркоидоз, увеит, атрофическую AMD, кератоконус, синдром Шегрена, миопию, глазные опухоли, отторжение трансплантата роговицы, поражение роговицы, неоваскулярную глаукому, изъязвление роговицы, рубцевание роговицы, пролиферативную витреоретинопатию, ретинопатию недоношенных, ретинальную дегенерацию, хроническую глаукому, отслойку сетчатки или серповидно-клеточную ретинопатию.

20. Способ по п.17, где указанное офтальмологическое неоваскулярное расстройство представляет собой экссудативную форму возрастной дегенерации желтого пятна (AMD).

21. Способ по любому из пп.17-20, где лечение офтальмологических неоваскулярных расстройств представляет собой их предотвращение.

22. Способ по любому из пп.17-20, где лечение офтальмологических неоваскулярных расстройств представляет собой выздоровление.

23. Способ по любому из пп.17-20, где лечение представляет собой снижение скорости развития указанного расстройства.

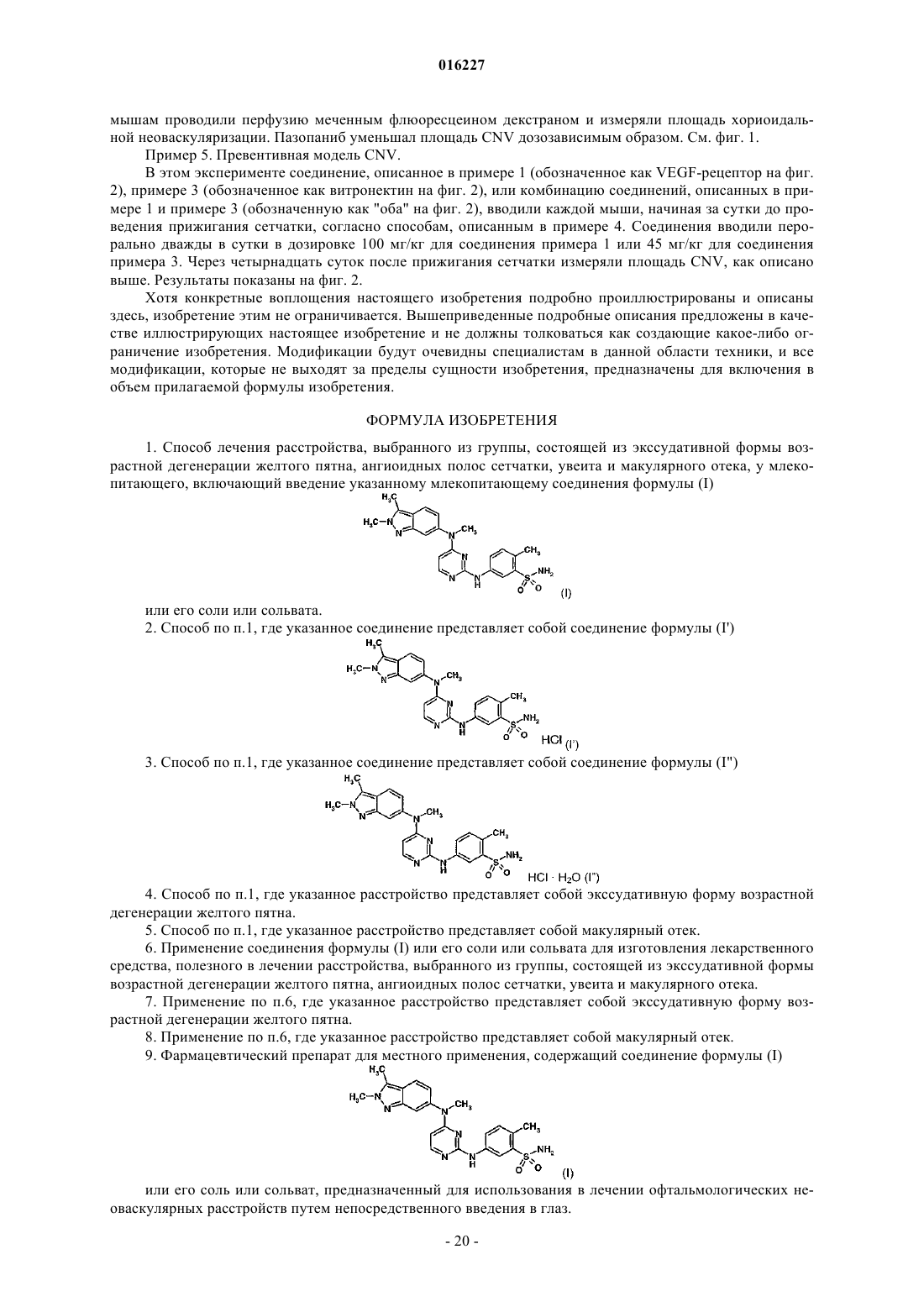

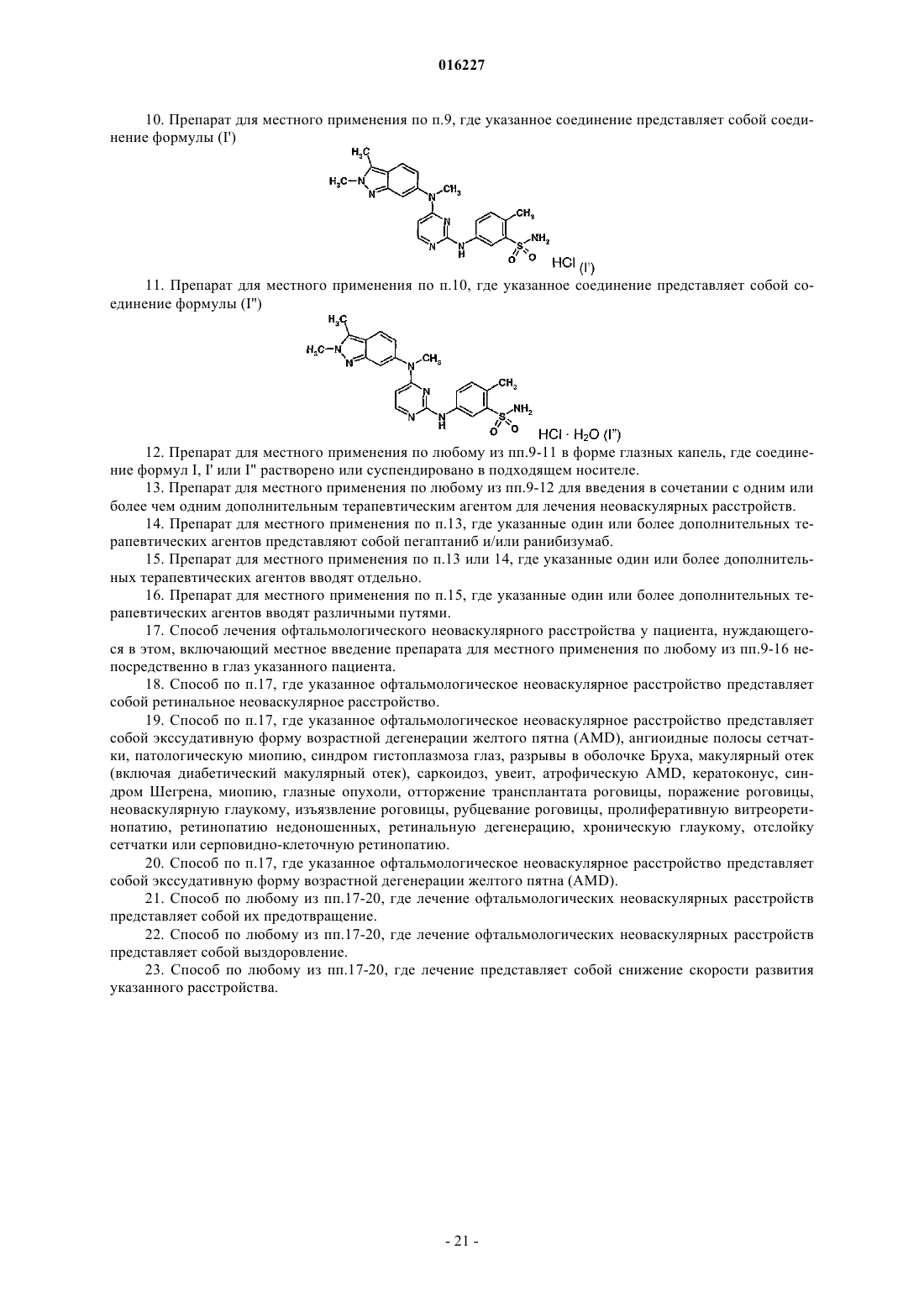

Текст