Аналог аутологичного а&beta или арр животного и способы его применения

Номер патента: 8762

Опубликовано: 31.08.2007

Авторы: Бирк Петер, Нильсен Клаус Грегориус, Енсен Мартин Роланд

Формула / Реферат

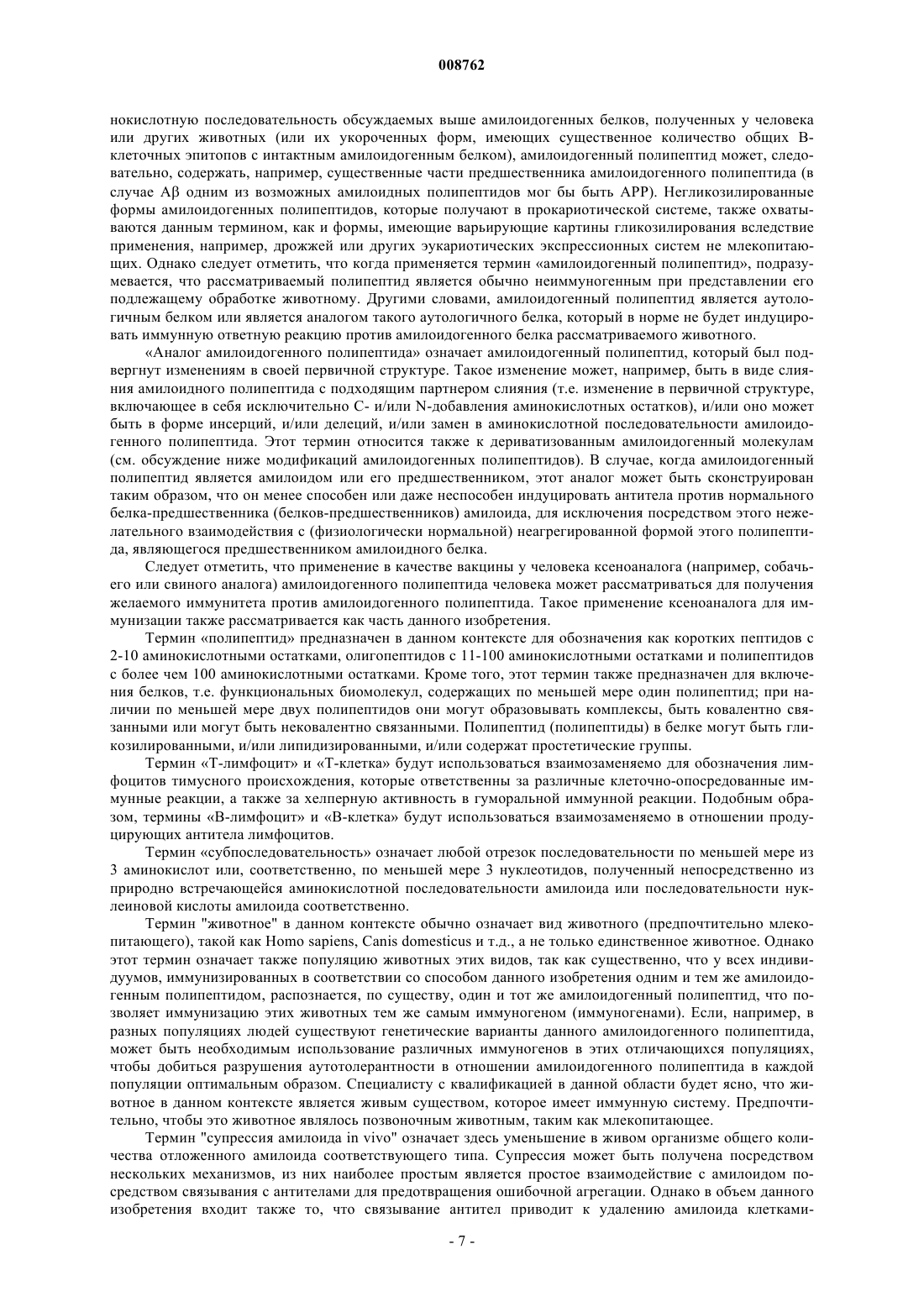

1. Способ in vivo понижающей регуляции аутологичного бета-амилоидного (Аb) белка или аутологичного белка-предшественника амилоида (АРР) у животного, в том числе человека, предусматривающий осуществление представления иммунной системе животного иммуногенно эффективного количества по меньшей мере одного аналога аутологичного Аb или аутологичного АРР животного, полученного путем введения в них по меньшей мере одного выделенного чужеродного Т-хелперного эпитопа (Тн-эпитопа) посредством инсерции, добавки, делеции или замены, с сохранением существенной фракции В-клеточных эпитопов Аb и АРР, так что иммунизация данного животного этим аналогом вызывает продуцирование антител против аутологичного Аb или аутологичного АРР у животного, причем чужеродный Тн-эпитоп вводят в Аb или АРР, как схематически показано для эпитопов Р2 и Р30 на чертеже и раскрыто в описании.

2. Способ по п.1, согласно которому в аутологичный Аb или АРР дополнительно вводят по меньшей мере одну первую структуру, которая нацеливает аналог на антигенпредставляющую клетку (АРС) или В-лимфоцит, и/или дополнительно вводят по меньшей мере одну вторую структуру, которая стимулирует иммунную систему, и/или дополнительно вводят по меньшей мере одну третью структуру, которая оптимизирует представление аналога иммунной системе.

3. Способ по п.2, согласно которому аналог модифицирован путем введения в качестве боковых групп, ковалентно или нековалентно прикрепленных к Аb, АРР или их фрагментам, первой, и/или второй, и/или третьей структур.

4. Способ по любому из пп.1-3, согласно которому дополнительно осуществляют дупликацию по меньшей мере одного В-клеточного эпитопа аналога Аb или АРР и/или введение гаптена.

5. Способ по любому из пп.1-4, согласно которому чужеродный Тн-эпитоп является иммунодоминантным у животного.

6. Способ по любому из пп.1-5, согласно которому чужеродный Т-клеточный эпитоп является смешанным, таким как чужеродный Т-клеточный эпитоп, который выбран из природно встречающейся и неприродной пептидной последовательности, связывающейся с МНС класса II.

7. Способ по п.6, согласно которому природный Т-клеточный эпитоп выбран из эпитопа столбнячного токсоида, такого как Р2 или Р30, эпитопа дифтерийного токсоида, эпитопа гемагглютинина вируса гриппа и эпитопа CS P. falciparum.

8. Способ по любому из пп.2-7, согласно которому первая структура является партнером специфического связывания для В-лимфоцит-специфического поверхностного антигена или для АРС-специфического поверхностного антигена, таким как гаптен или углевод, для которого имеется рецептор на В-лимфоците или АРС.

9. Способ по любому из пп.2-8, согласно которому вторая структура представляет собой цитокин, такой как интерферон g(IFN-g), Flt3L, интерлейкин 1 (IL-1), интерлейкин 2 (IL-2), интерлейкин 4 (IL-4), интерлейкин 6 (IL-6), интерлейкин 12 (IL-12), интерлейкин 13 (IL-13), интерлейкин 15 (IL-15) и гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF), гормон, или белок теплового шока, такой как HSP70, HSP90, HSC70, GRP94 и кальретикулин (CRT).

10. Способ по любому из пп.2-9, согласно которому третья структура имеет липидную природу и является пальмитоильной группой, миристильной группой, фарнезильной группой, геранил-геранильной группой, GPI-якорем и N-ацилдиглицеридной группой.

11. Способ по любому из пп.2-9, согласно которому третья структура является полигидроксиполимером, таким как полисахарид.

12. Способ по любому из пп.1-11, согласно которому аутологичный Аb или АРР модифицируют таким образом, чтобы сохранить В-клеточные эпитопы, которые не экспонированы во внеклеточной фазе, когда аутологичный АРР связан с клеткой.

13. Способ по п.12, согласно которому Аb или АРР модифицируют таким образом, чтобы в нем отсутствовал по меньшей мере один В-клеточный эпитоп, который экспонирован во внеклеточной фазе, когда аутологичный АРР связан с клеткой.

14. Способ по любому из пп.1-13, согласно которому для введения чужеродного Тн-эпитопа в аутологичный Аb или АРР осуществляют замену по меньшей мере одной аминокислотной последовательности в аутологичном Аb или АРР аминокислотной последовательностью равной или отличающейся длины.

15. Способ по п.1, согласно которому указанный аналог от N- до С-конца состоит из аминокислотных остатков 672-714 последовательности SEQ ID NO:2, за которыми следует аминокислотная последовательность SEQ ID NO:4, затем следуют аминокислотные остатки 672-714 последовательности SEQ ID NO:2, затем аминокислотная последовательность SEQ ID NO:6, а затем аминокислотные остатки 672-714 последовательности SEQ ID NO:2.

16. Способ по п.1, согласно которому указанный аналог от N- до С-конца состоит из аминокислотных остатков 630-634 последовательности SEQ ID NO:2, за которыми следует аминокислотная последовательность SEQ ID NO:6, затем следует аминокислотная последовательность SEQ ID NO:4, а затем аминокислотные остатки 671-714 последовательности SEQ ID NO:2.

17. Способ по п.1, согласно которому указанный аналог от N- до С-конца состоит из аминокислотных остатков 672-713 последовательности SEQ ID NO:2, за которыми следует аминокислотная последовательность SEQ ID NO:6, затем следуют аминокислотные остатки 729-734 последовательности SEQ ID NO:2, затем аминокислотная последовательность SEQ ID NO:4, а затем аминокислотные остатки 750-770 последовательности SEQ ID NO:2.

18. Способ по любому из пп.1-13, согласно которому указанный аналог содержит аминокислотную последовательность, соответствующую аминокислотам 672-714 последовательности SEQ ID NO:2, в которую встроена аминокислотная последовательность, которая приводит к появлению чужеродного Тн-эпитопа или в которой по меньшей мере один участок заменен участком равной или отличающейся длины, что приводит к появлению чужеродного Тн-эпитопа.

19. Способ по любому из пп.1-18, согласно которому в организм животного вводят по меньшей мере две копии аналога, ковалентно или нековалентно связанные с молекулой-носителем, способной осуществлять представление иммунной системе множественных копий антигенных детерминант.

20. Способ по любому из пп.1-19, согласно которому аналог смешивают с адъювантом, который облегчает разрушение аутотолерантности в отношении аутоантигенов.

21. Способ по любому из пп.1-20, согласно которому эффективное количество аналога вводят животному парентеральным способом, таким как внутрикожный, подкожный и внутримышечный; перитонеальным способом; пероральным способом; буккальным способом; подъязычным способом; эпидуральным способом; спинальным способом; анальным способом или интракраниальным способом.

22. Способ по п.21, согласно которому эффективное количество аналога составляет от 0,5 до 2000 мкг.

23. Способ по п.21 или 22, согласно которому аналог заключают в устройство виртуального лимфатического узла (VLN), раскрытое в описании.

24. Способ по любому из пп.1-18, согласно которому указанный аналог вводят в организм животного путем встраивания нуклеиновой кислоты (нуклеиновых кислот), кодирующей (кодирующих) аналог, в клетки животного с последующей экспрессией in vivo в этих клетках нуклеиновой кислоты (нуклеиновых кислот).

25. Способ по п.24, согласно которому нуклеиновую кислоту (нуклеиновые кислоты) выбирают из "голой" ДНК; ДНК, связанной с заряженными или незаряженными липидами; ДНК, заключенной в липосомы; ДНК, встроенной в вирусный вектор; ДНК, связанной с облегчающим трансфекцию белком или полипептидом; ДНК, связанной с нацеливающим белком или полипептидом; ДНК, находящейся в комплексе с кальций-осаждающими агентами; ДНК, связаннощ ё молекулой инертного носителя; ДНК, инкапсулированной в хитин или хитозан; и ДНК в смеси с адъювантом.

26. Способ по п.25, согласно которому нуклеиновую кислоту (нуклеиновые кислоты) заключают в устройство VLN, раскрытое в описании.

27. Способ по любому из пп.23-26, предусматривающий по меньшей мере одно введение аналога в год, например по меньшей мере 2, по меньшей мере 3, по меньшей мере 4, по меньшей мере 6 и по меньшей мере 12 введений.

28. Способ по любому из пп.1-18, согласно которому указанный аналог вводят в организм животного с помощью непатогенного микроорганизма или вируса, который содержит фрагмент нуклеиновой кислоты, кодирующий и экспрессирующий указанный аналог.

29. Способ лечения, и/или предупреждения, и/или ослабления болезни Альцгеймера или других заболеваний и состояний, характеризующихся отложениями Аb, предусматривающий понижающую регуляцию аутологичного Аb или АРР в соответствии со способом по любому из пп. 1-27 в такой степени, чтобы общее количество амилоида уменьшалось или чтобы скорость образования амилоида снижалась с клинической значимостью.

30. Аналог аутологичного Аb или АРР животного, в который введен по меньшей мере один выделенный чужеродный Тн-эпитоп, как схематически показано для эпитопов Р2 и Р30 на чертеже и раскрыто в описании, так что иммунизация животного этим аналогом вызывает продуцирование антител против аутологичного Аb или аутологичного АРР у животного.

31. Аналог по п.30, модифицированный, как раскрыто в пп.2-18.

32. Иммуногенная композиция, содержащая иммуногенно эффективное количество аналога по п.30 или 31, причем композиция дополнительно содержит фармацевтически и иммунологически приемлемый носитель и/или наполнитель и необязательно адъювант.

33. Фрагмент нуклеиновой кислоты, кодирующий аналог по п.30 или 31.

34. Вектор, содержащий фрагмент нуклеиновой кислоты по п.33, например вектор, который способен к автономной репликации.

35. Вектор по п.34, который выбран из группы, состоящей из плазмиды, фага, космиды, минихромосомы и вируса.

36. Вектор по любому из пп.34 или 35, дополнительно содержащий в направлении 5'R3' в функциональной взаимосвязи промотор для запуска экспрессии фрагмента нуклеиновой кислоты по п.33, необязательно последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующей лидерный пептид, обеспечивающий секрецию полипептидного фрагмента или его интеграцию в мембрану, фрагмент нуклеиновой кислоты по п.33 и необязательно терминатор.

37. Вектор по любому из пп.34-36, который при введении в клетку-хозяина способен или не способен к интеграции в геном клетки-хозяина.

38. Вектор по п.36 или 37, где промотор запускает экспрессию в эукариотической клетке и/или в прокариотической клетке.

39. Трансформированная клетка, содержащая вектор по любому из пп.34-38, например трансформированная клетка, которая способна к репликации фрагмента нуклеиновой кислоты по п.33.

40. Трансформированная клетка по п.39, которая является клеткой микроорганизма, выбранного из бактерий, дрожжей, простейших, или клеткой, полученной из многоклеточного организма, выбранного из грибов, насекомых, такой как клетка S2 или клетка SF, растениий и млекопитающих.

41. Трансформированная клетка по п.39 или 40, которая экспрессирует фрагмент нуклеиновой кислоты по п.33, например трансформированная клетка, которая секретирует или экспонирует на своей поверхности аналог по п.30 или 31.

42. Композиция для индукции продуцирования антител против Аb или АРР, содержащая фрагмент нуклеиновой кислоты по п.33 или вектор по любому из пп.34-38 и фармацевтически и иммунологически приемлемый носитель, и/или наполнитель, и/или адъювант.

43. Стабильная клеточная линия, содержащая вектор по любому из пп.34-38 и экспрессирующая фрагмент нуклеиновой кислоты по п.33, которая необязательно секретирует или экспонирует на своей поверхности аналог по п.30 или 31.

44. Способ получения клетки по любому из пп.39-40, предусматривающий трансформацию клетки-хозяина вектором по любому из пп.34-38.

45. Применение аналога по п.30 или 31 для получения иммуногенной композиции, необязательно содержащей адъювант, для понижающей регуляции аутологичного Аb или АРР у животного.

46. Применение аналога по п.30 или 31 для получения иммуногенной композиции, необязательно содержащей адъювант, для лечения, профилактики или ослабления болезни Альцгеймера или других состояний, характеризующихся отложениями амилоида.

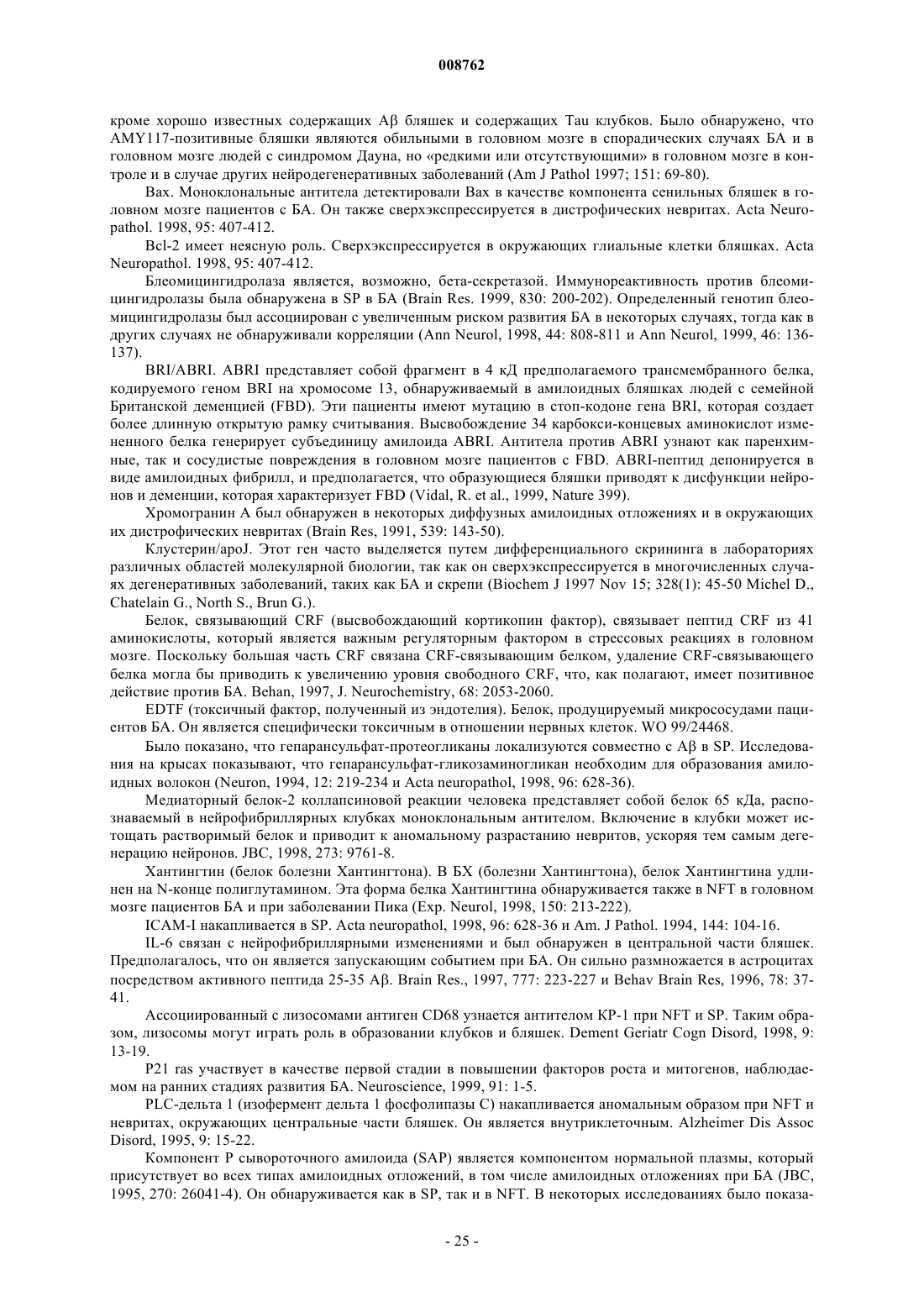

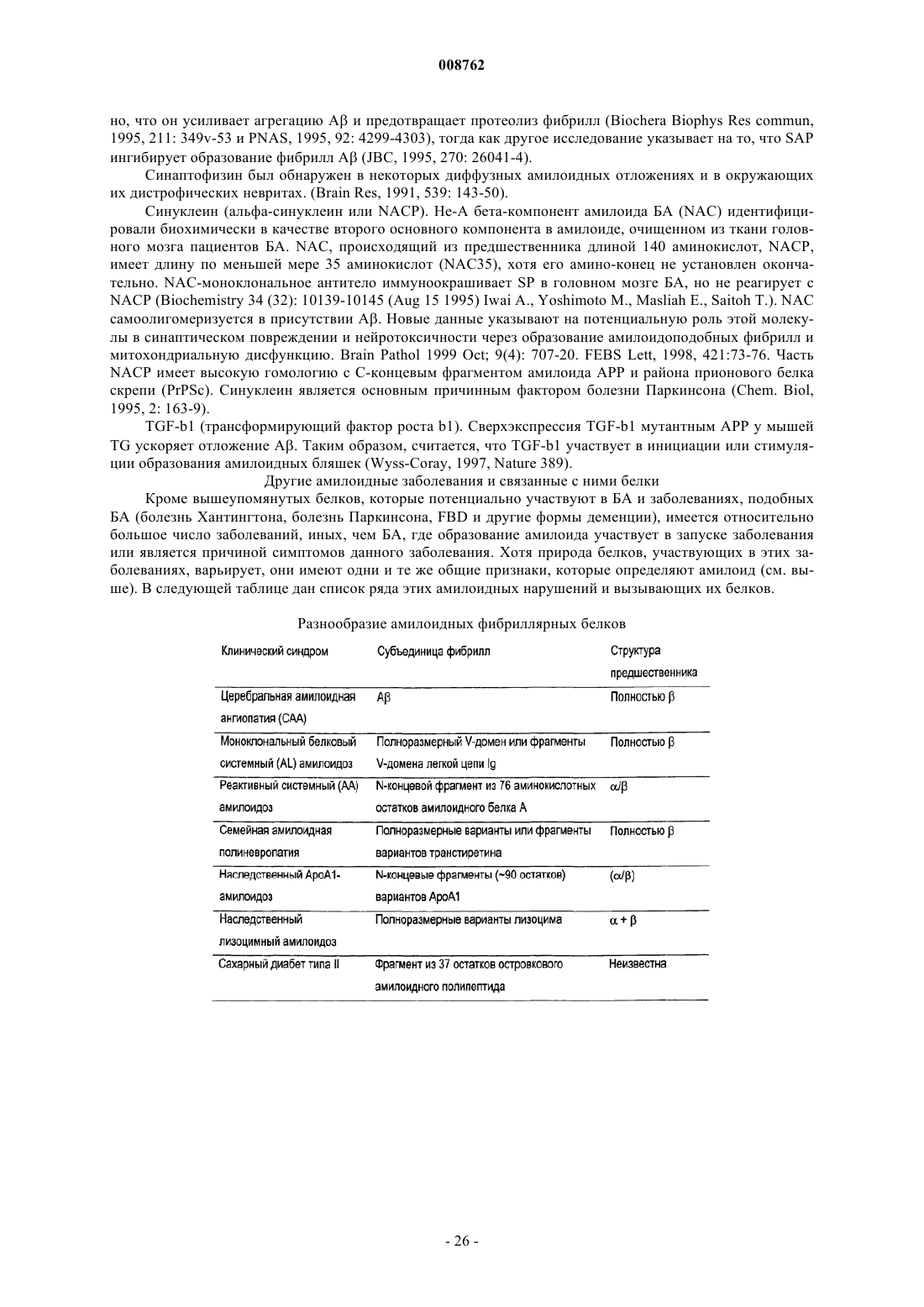

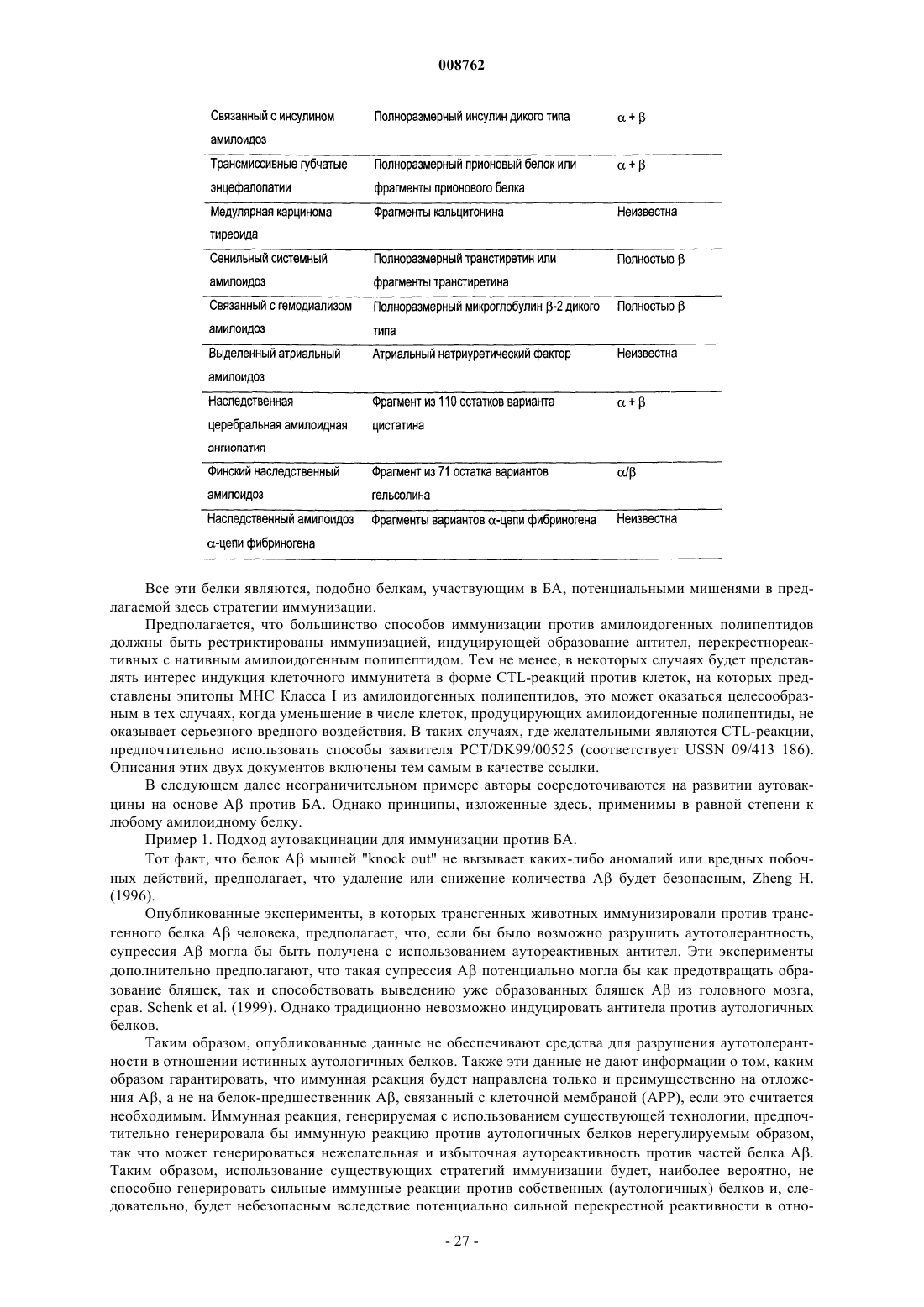

Текст