Применение антитела к человеческому прогастрину (hpg) для лечения рака поджелудочной железы

Формула / Реферат

1. Применение антитела к человеческому прогастрину (hPG) для получения лекарственного средства для лечения рака поджелудочной железы, где указанное антитело к hPG является моноклональным антителом, которое специфически связывает полипептид человеческого прогастрина (hPG), имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 101, и не связывает амидированный гастрин 17, состоящий из SEQ ID NO: 104, гастрин 17 с удаленными глицинами, состоящий из SEQ ID NO: 105, или С-концевой фланкированный пептид (CTFP), состоящий из SEQ ID NO: 106.

2. Применение по п.1, в котором моноклональное антитело к hPG является гуманизированным.

3. Применение по п.1, в котором антитело к hPG представляет собой антитело, которое связывает N-концевую область hPG, включающую остатки 1-14 (SEQ ID NO: 25).

4. Применение по п.3, в котором антитело к hPG связывает эпитоп, содержащий последовательность, выбранную из группы, состоящей из DAPLG (SEQ ID NO: 28), PDAPLG (SEQ ID NO: 29), PRSQQPD (SEQ ID NO: 30), WKPRSQQPD (SEQ ID NO: 31) и WKPRSQQPDAPLG (SEQ ID NO: 32).

5. Применение по п.3 или 4, в котором антитело к hPG индуцируется иммуногеном, содержащим пептид, имеющий последовательность SWKPRSQQPDAPLG (SEQ ID NO: 25).

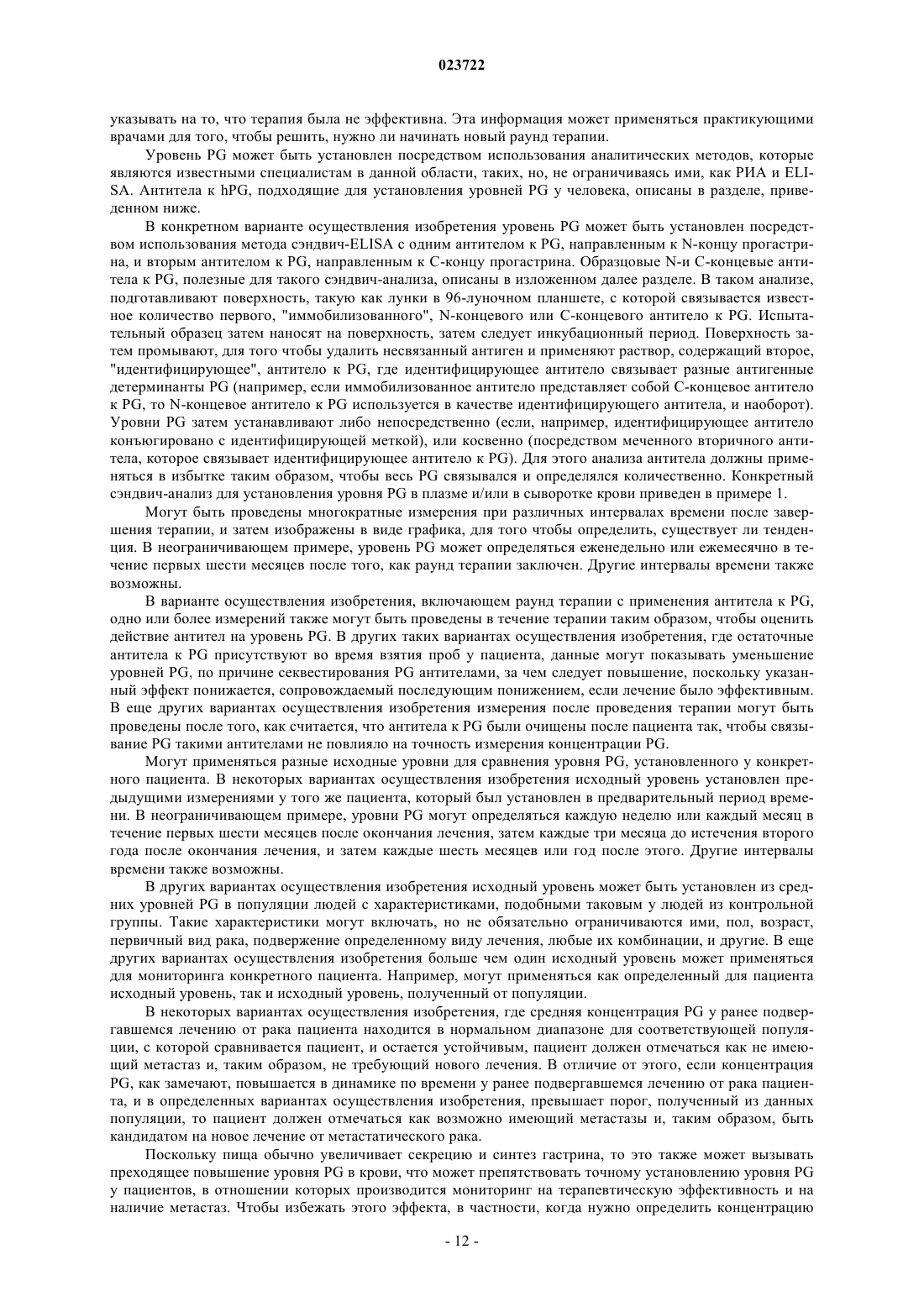

6. Применение по п.3 или 4, в котором моноклональное антитело к hPG содержит:

(а) вариабельную область тяжелой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VH CDR1.3 (SEQ ID NO: 1), CDR2 включает аминокислотную последовательность VH CDR2.3 (SEQ ID NO: 2) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VH CDR3.3 (SEQ ID NO: 3), и вариабельную область легкой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VL CDR1.3 (SEQ ID NO: 4), CDR2 включает аминокислотную последовательность VL CDR2.3 (SEQ ID NO: 5) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VL CDR3.3 (SEQ ID NO: 6);

(б) вариабельную область тяжелой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VH CDR1.4 (SEQ ID NO: 7), CDR2 включает аминокислотную последовательность VH CDR2.4 (SEQ ID NO: 8) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VH CDR3.4 (SEQ ID NO: 9), и вариабельную область легкой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VL CDR1.4 (SEQ ID NO: 10), CDR2 включает аминокислотную последовательность VL CDR2.4 (SEQ ID NO: 5) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VL CDR3.4 (SEQ ID NO: 11);

(в) вариабельную область тяжелой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VH CDR1.16 (SEQ ID NO: 39), CDR2 включает аминокислотную последовательность VH CDR2.16 (SEQ ID NO: 43) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VH CDR3.16 (SEQ ID NO: 47), и вариабельную область легкой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VL CDR1.16 (SEQ ID NO: 50), CDR2 включает аминокислотную последовательность VL CDR2.16 (SEQ ID NO: 53) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VL CDR3.16 (SEQ ID NO: 57);

(г) вариабельную область тяжелой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VH CDR1.19 (SEQ ID NO: 40), CDR2 включает аминокислотную последовательность VH CDR2.19 (SEQ ID NO: 44) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VH CDR3.19 (SEQ ID NO: 48), и вариабельную область легкой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VL CDR1.19 (SEQ ID NO: 51), CDR2 включает аминокислотную последовательность VL CDR2.19 (SEQ ID NO: 54) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VL CDR3.19 (SEQ ID NO: 58).

7. Применение по п.3 или 4, в котором моноклональное антитело к hPG конкурирует за связывание hPG с эталонным антителом, выбранным из группы, включающей:

(а) моноклональное антитело, включающее последовательность вариабельной области тяжелой цепи SEQ ID NO: 12 и последовательность вариабельной области легкой цепи SEQ ID NO: 13;

(б) моноклональное антитело, включающее последовательность вариабельной области тяжелой цепи SEQ ID NO: 14 и последовательность вариабельной области легкой цепи SEQ ID NO: 15;

(в) моноклональное антитело, включающее последовательность вариабельной области тяжелой цепи SEQ ID NO: 61 и последовательность вариабельной области легкой цепи SEQ ID NO: 65;

(г) моноклональное антитело, включающее последовательность вариабельной области тяжелой цепи SEQ ID NO: 62 и последовательность вариабельной области легкой цепи SEQ ID NO: 66.

8. Применение по п.1, в котором антитело к hPG представляет собой антитело, которое связывает С-концевую область hPG, включающую остатки 55-80 (SEQ ID NO: 27).

9. Применение по п.8, в котором антитело к hPG связывает эпитоп, содержащий последовательность, выбранную из группы, состоящей из FGRR (SEQ ID NO: 33), MDFGR (SEQ ID NO: 34), AEDEN (SEQ ID NO: 35) и GWMDFGRR (SEQ ID NO: 36).

10. Применение по п.8, в котором антитело к hPG индуцируется иммуногеном, содержащим пептид, имеющий последовательность QGPWLEEEEEAYGWMDFGRRSAEDEN (SEQ ID NO: 27).

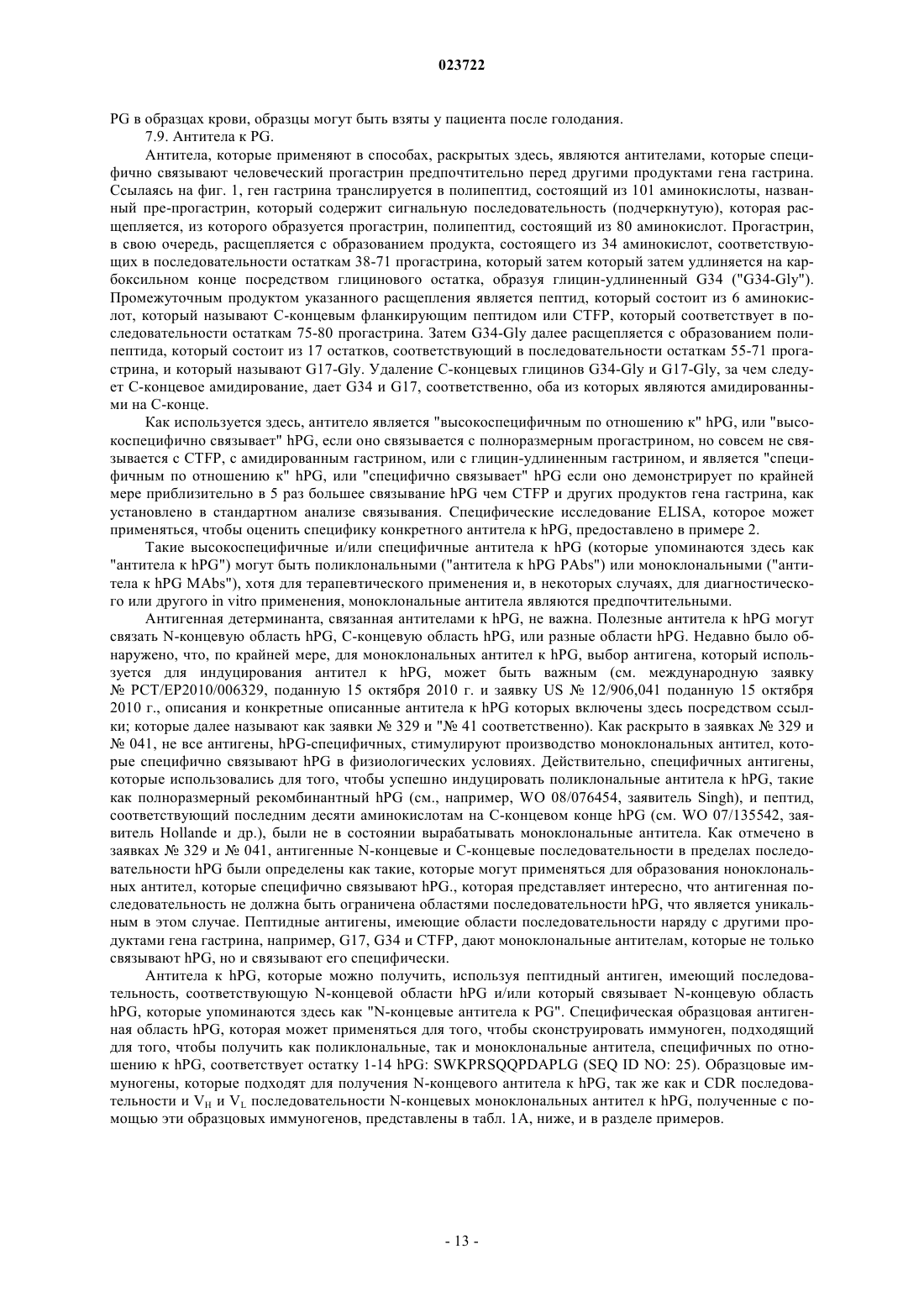

11. Применение по п.8, в котором моноклональное антитело к hPG содержит:

(а) вариабельную область тяжелой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VH CDR1.8 (SEQ ID NO: 37), CDR2 включает аминокислотную последовательность VH CDR2.8 (SEQ ID NO: 41) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VH CDR3.8 (SEQ ID NO: 45), и вариабельную область легкой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VL CDR1.8 (SEQ ID NO: 49), CDR2 включает аминокислотную последовательность VL CDR2.8 (SEQ ID NO: 52) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VL CDR3.8 (SEQ ID NO: 55);

(б) вариабельную область тяжелой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VH CDR1.13 (SEQ ID NO: 38), CDR2 включает аминокислотную последовательность VH CDR2.13 (SEQ ID NO: 42) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VH CDR3.13 (SEQ ID NO: 46), и вариабельную область легкой цепи, в которой CDR1 включает аминокислотную последовательность VL CDR1.13 (SEQ ID NO: 50), CDR2 включает аминокислотную последовательность VL CDR2.13 (SEQ ID NO: 53) и CDR3 включает аминокислотную последовательность VL CDR3.13 (SEQ ID NO: 56).

12. Применение по п.8, в котором моноклональное антитело к hPG конкурирует за связывание hPG с эталонным антителом, выбранным из:

(в) моноклонального антитела, включающего последовательность вариабельной области тяжелой цепи SEQ ID NO: 59 и последовательность вариабельной области легкой цепи SEQ ID NO: 63;

(г) моноклонального антитела, включающего последовательность вариабельной области тяжелой цепи SEQ ID NO: 60 и последовательность вариабельной области легкой цепи SEQ ID NO: 64.

13. Применение по п.1, в котором рак поджелудочной железы представляет собой первичный рак поджелудочной железы.

14. Применение по п.1, в котором рак поджелудочной железы представляет собой метастатический рак поджелудочной железы.

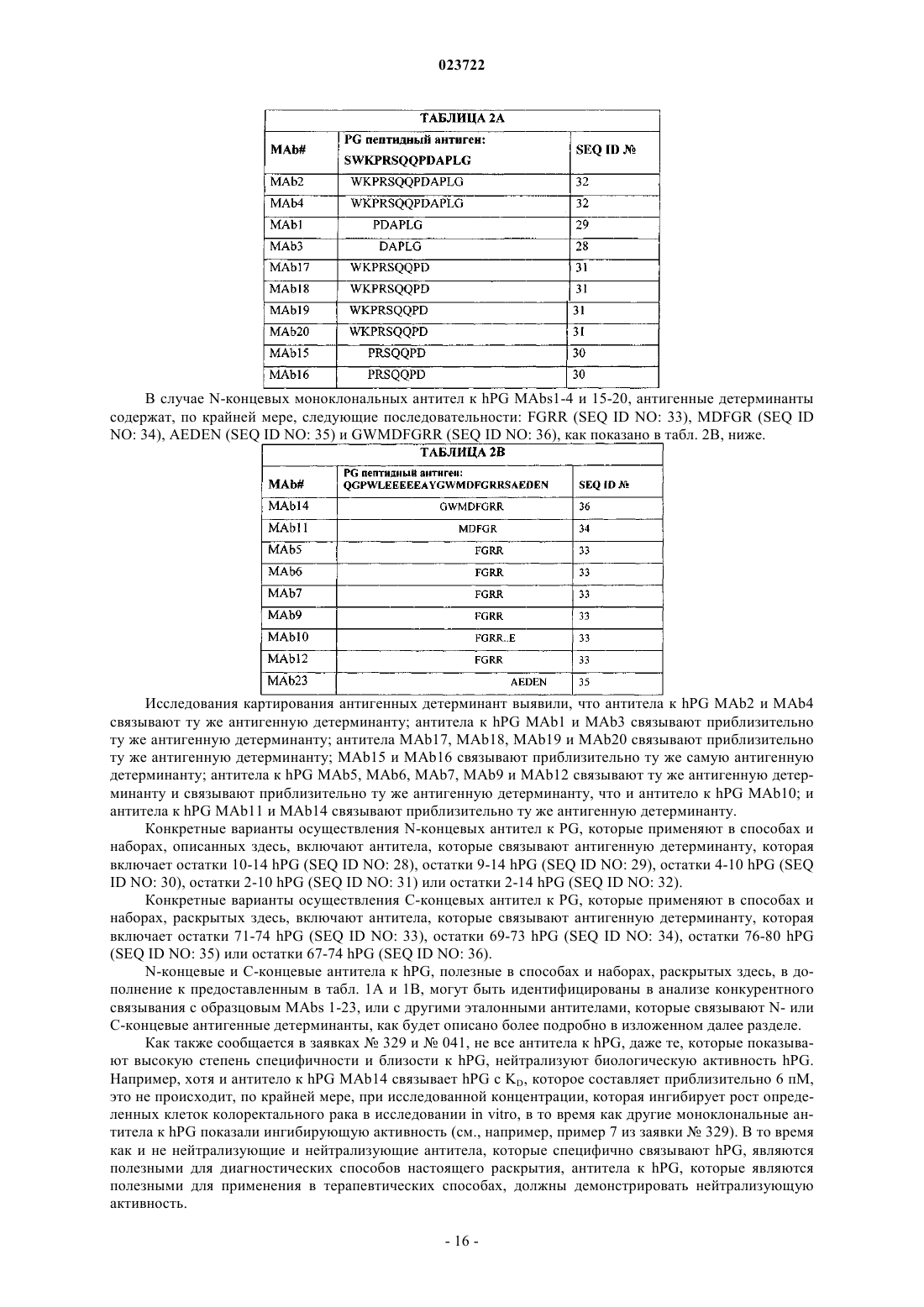

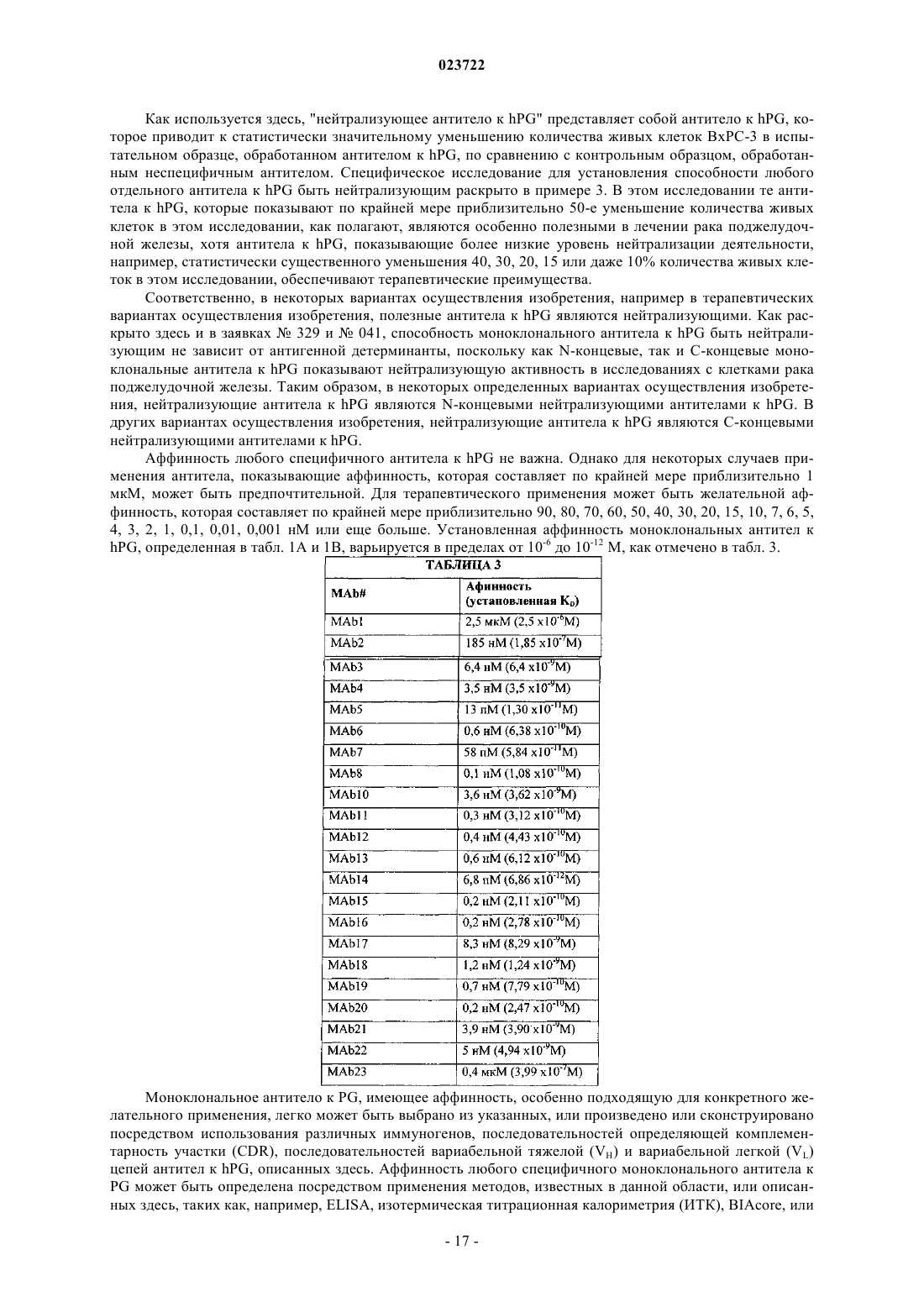

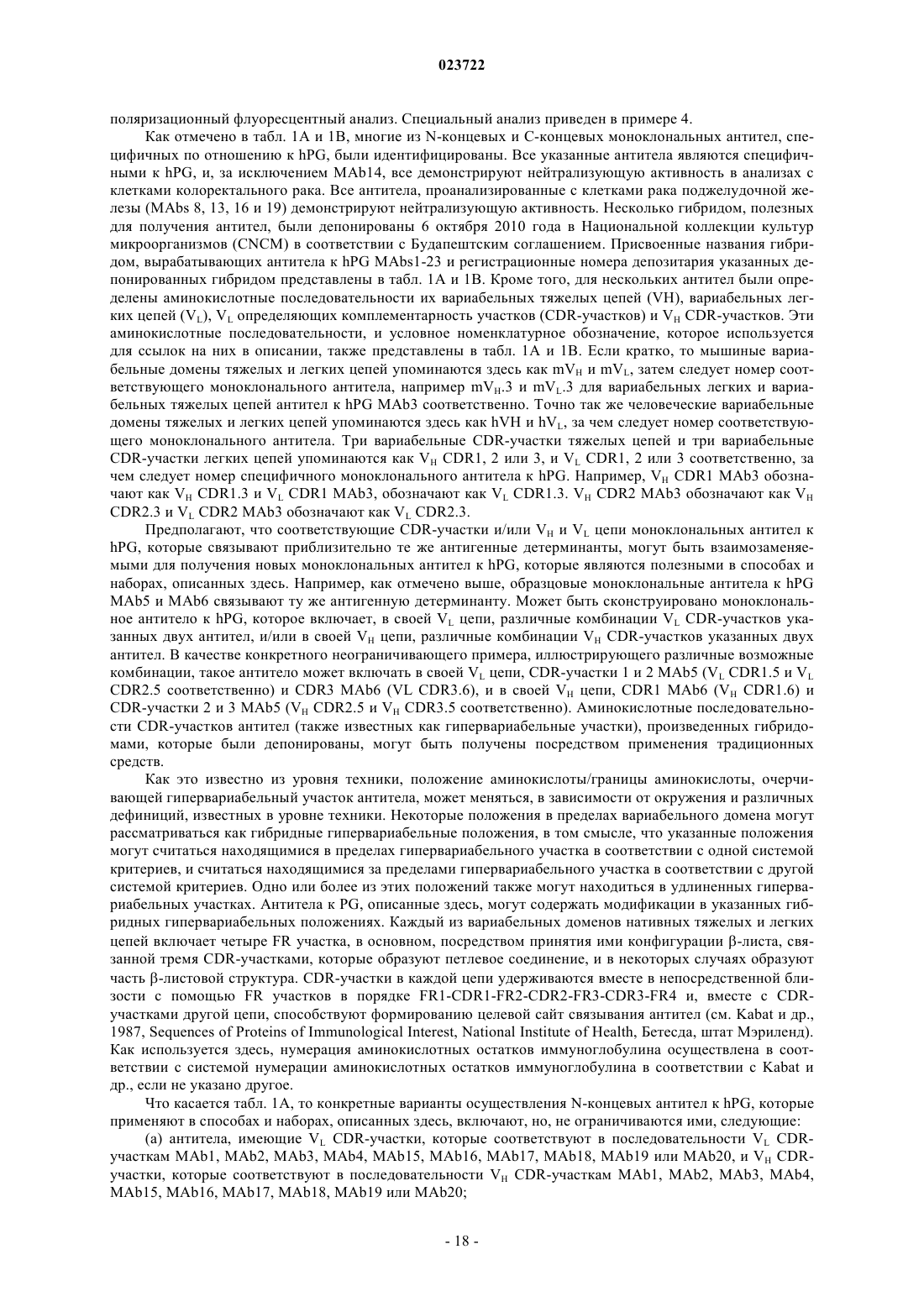

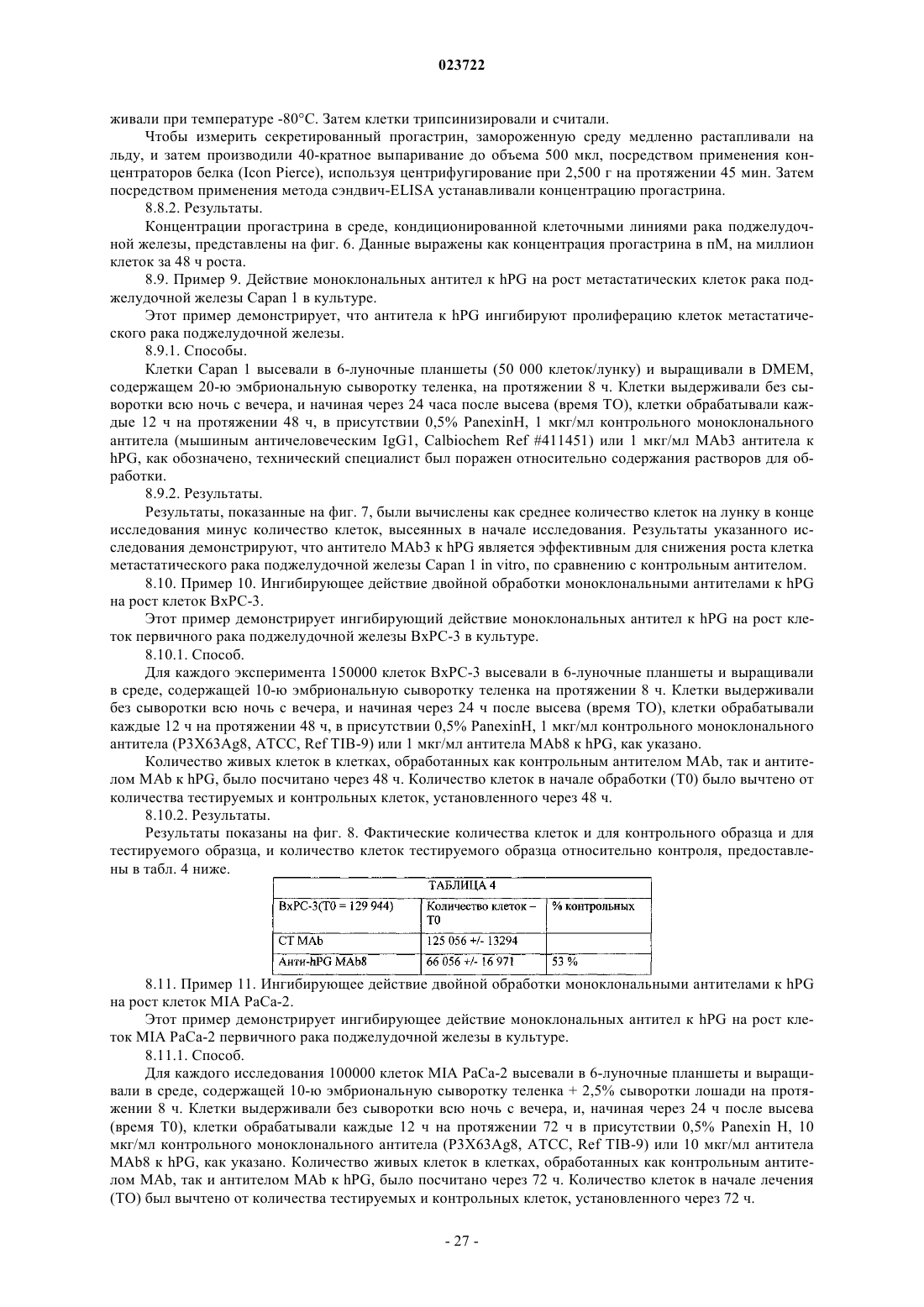

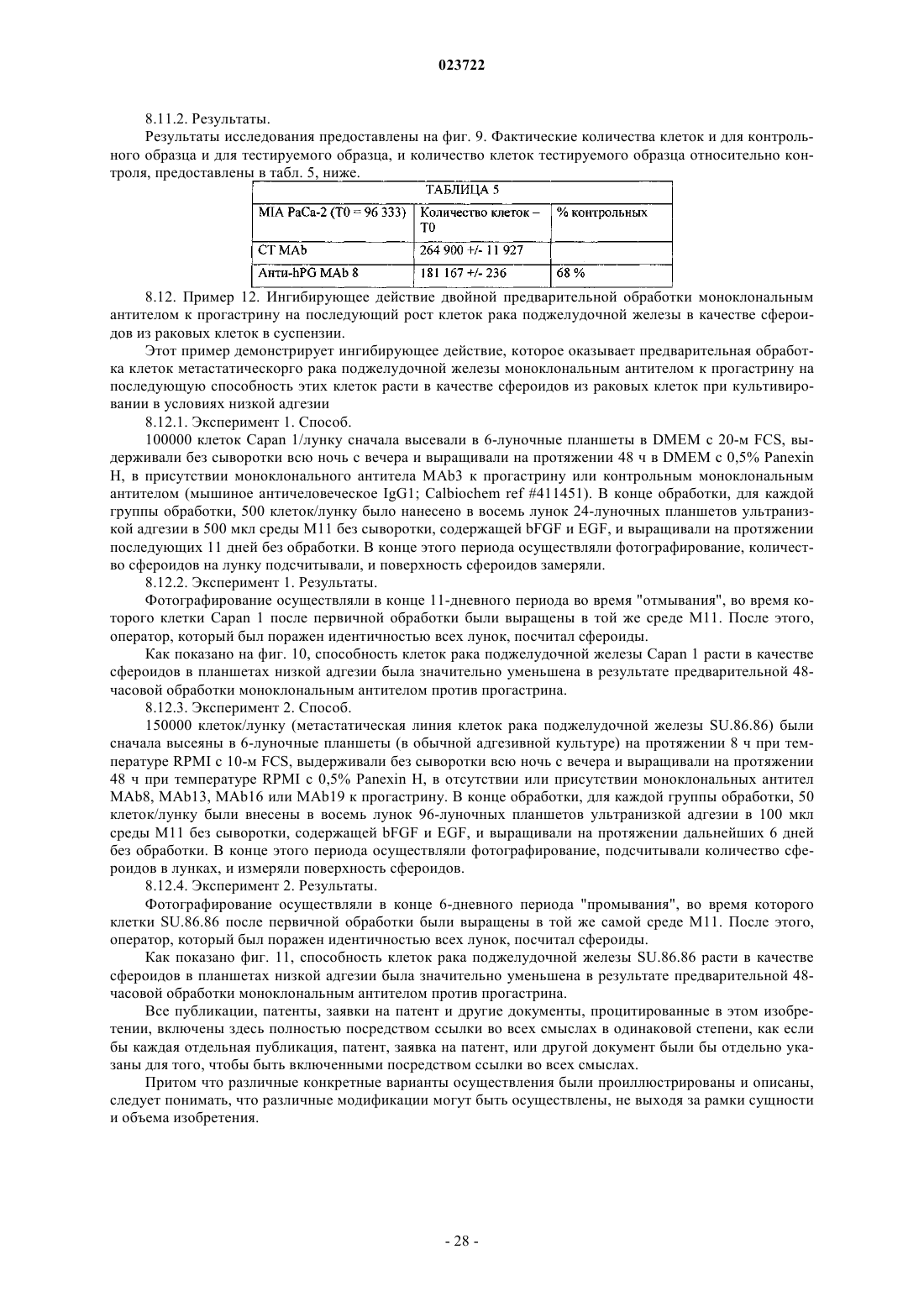

Текст