Композиции антител к vegfr-3

Номер патента: 23331

Опубликовано: 31.05.2016

Авторы: Зайек Натали, Пытовски Бронислав, Персауд Кришнадатт

Формула / Реферат

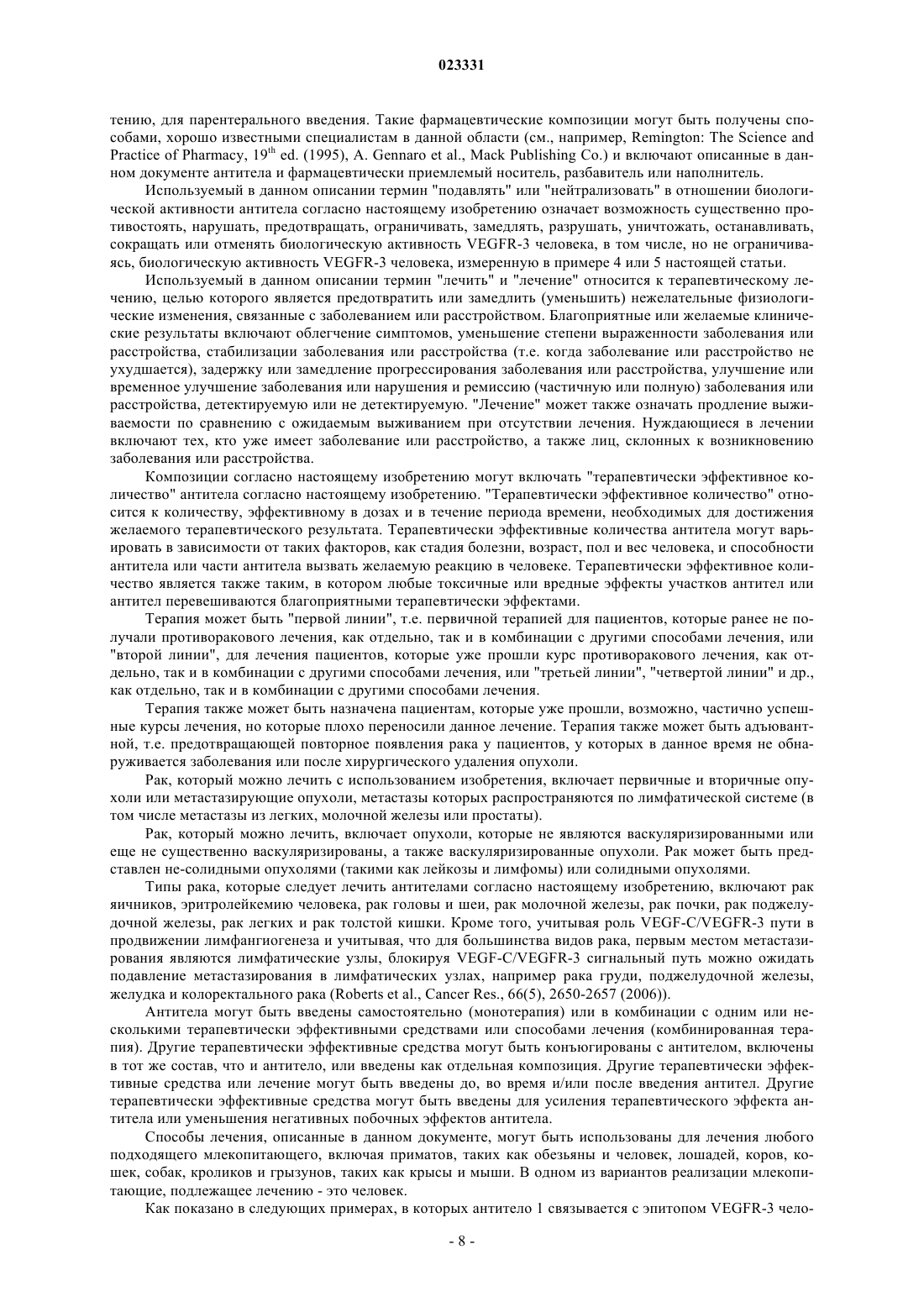

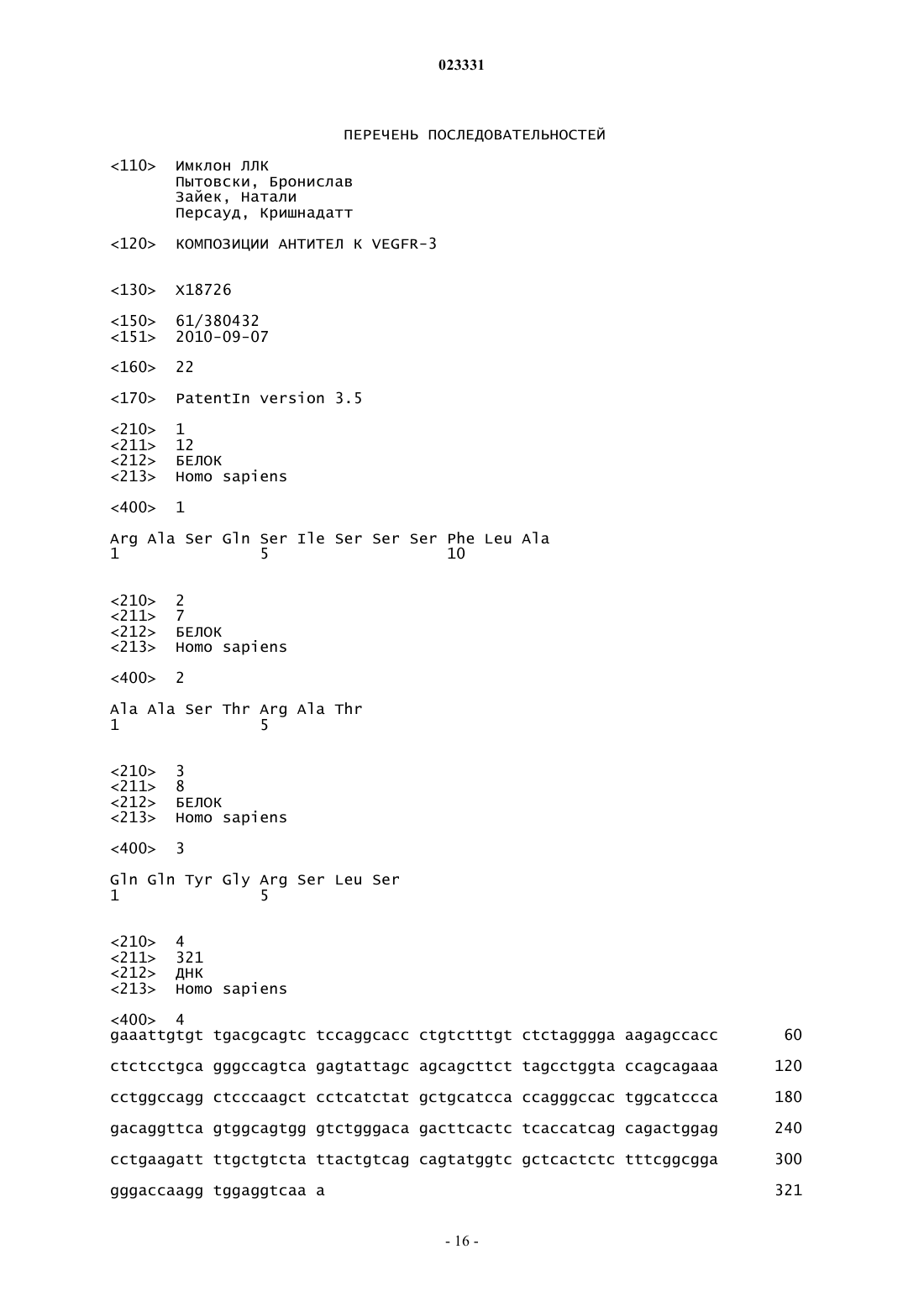

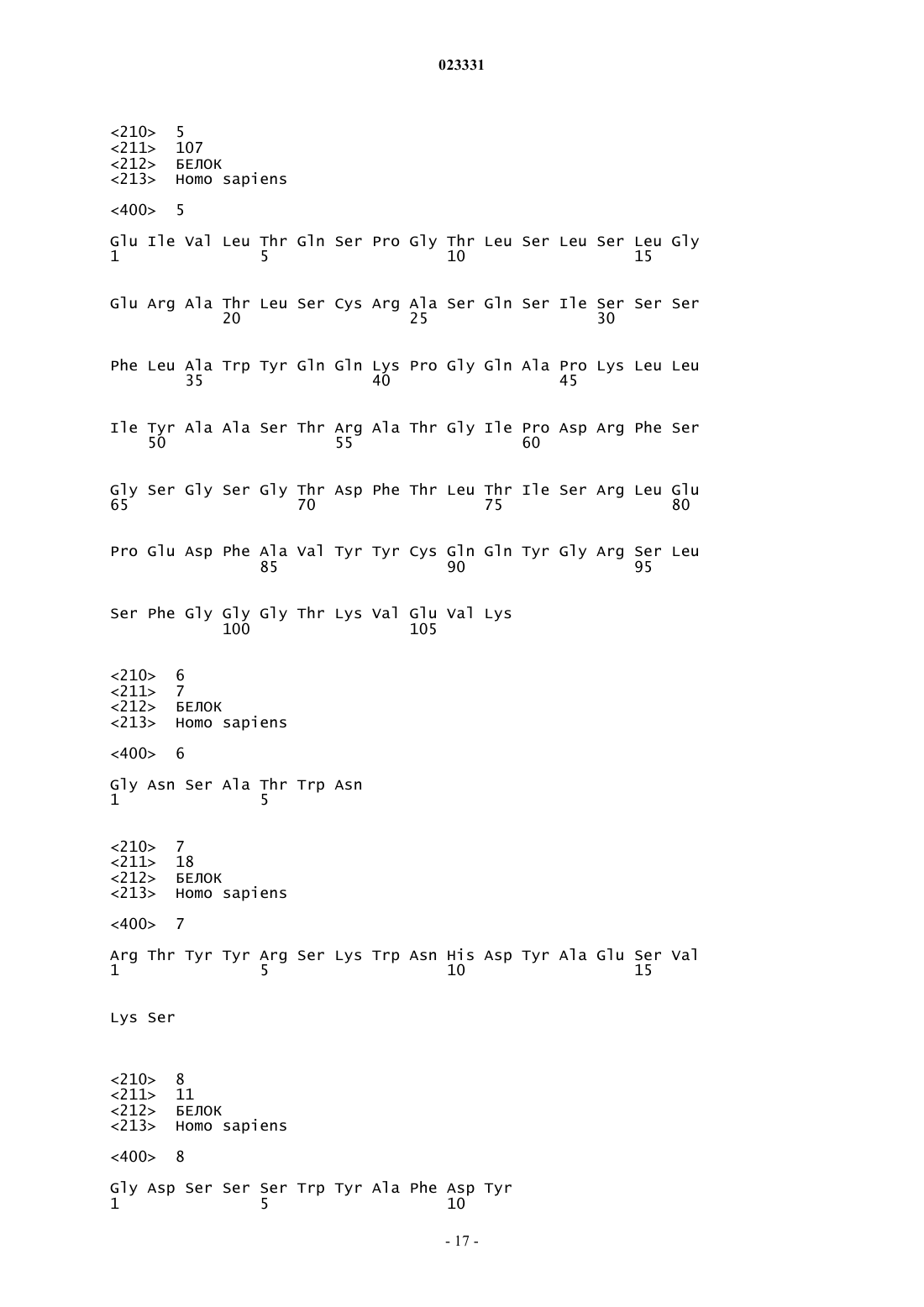

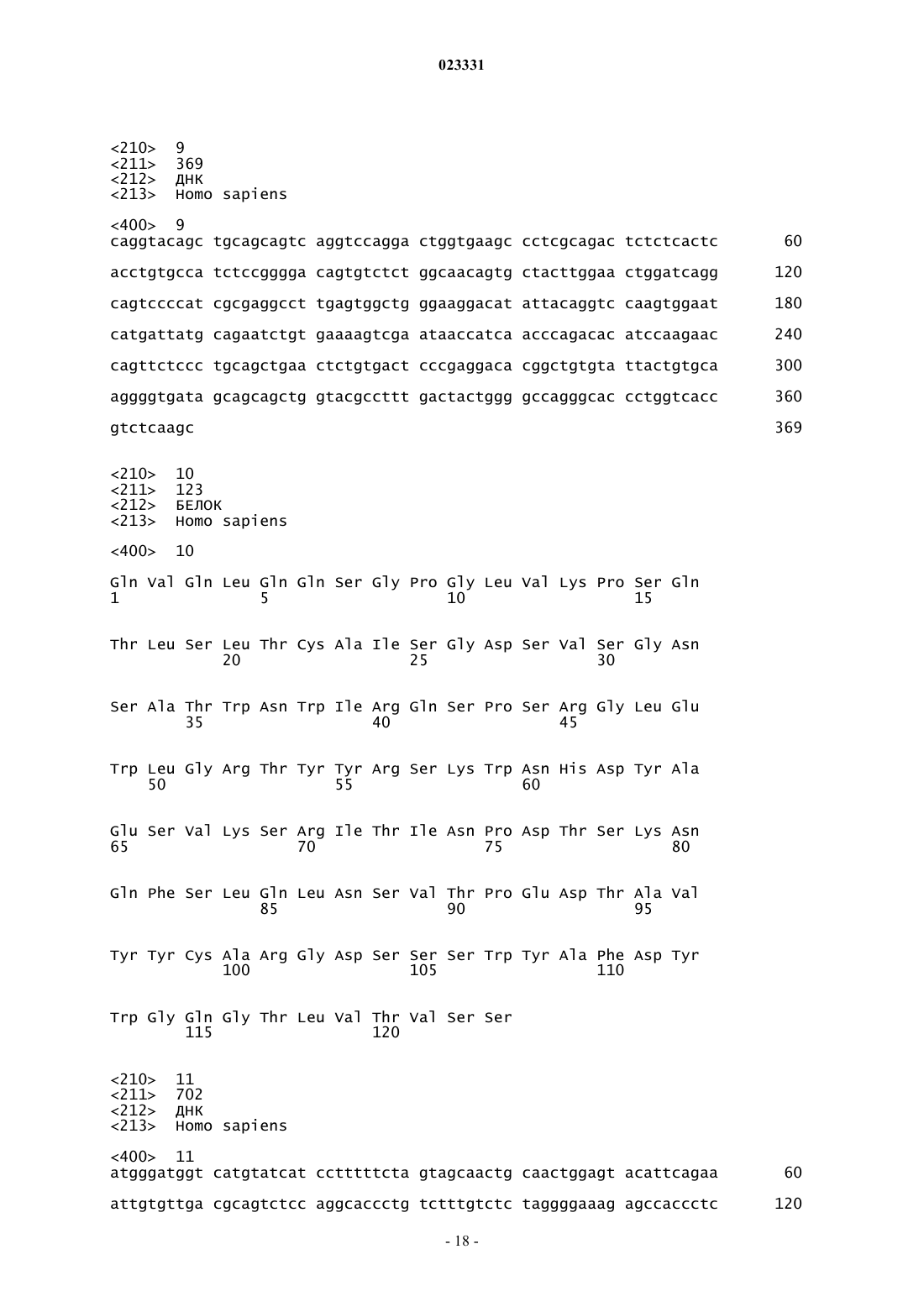

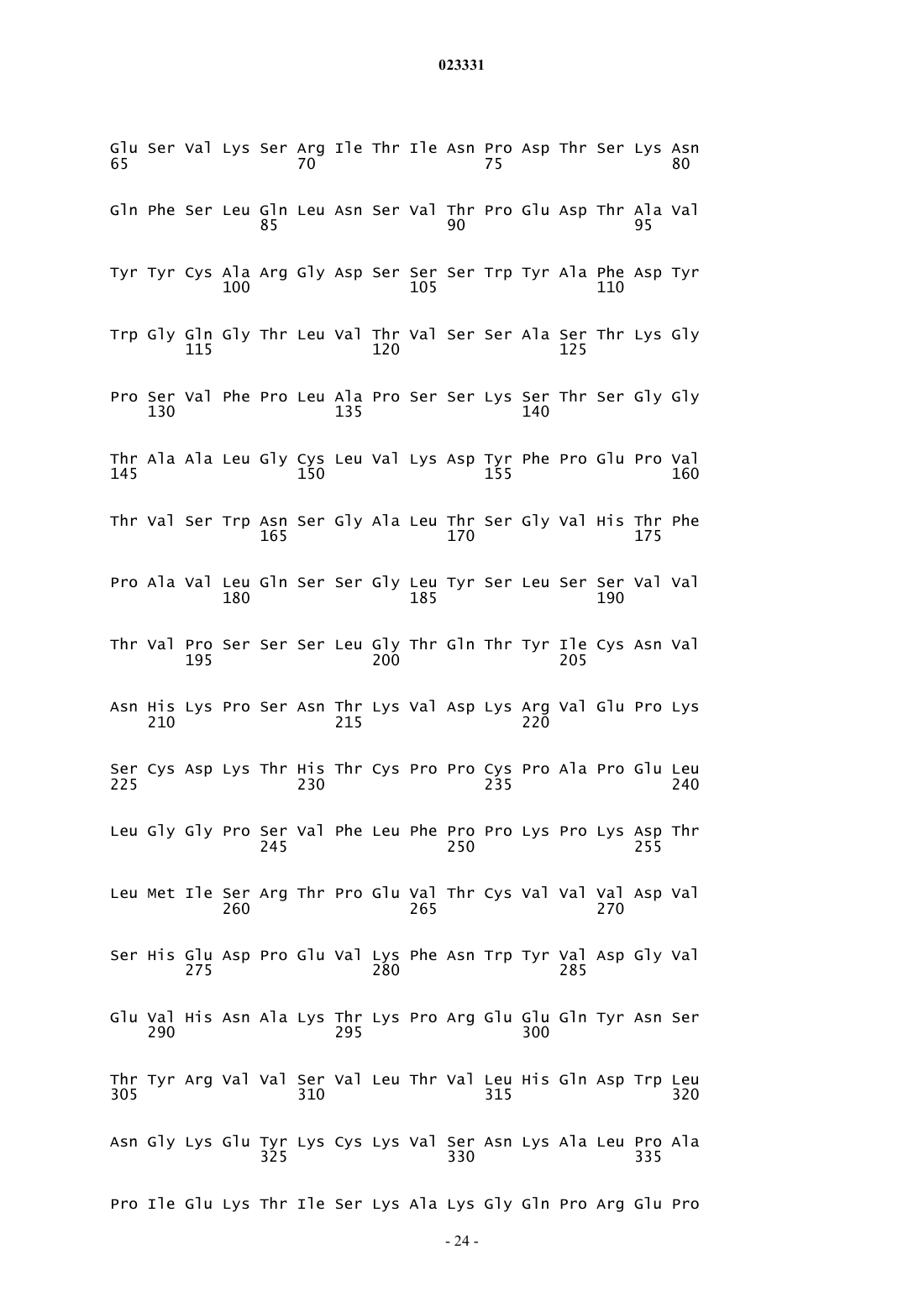

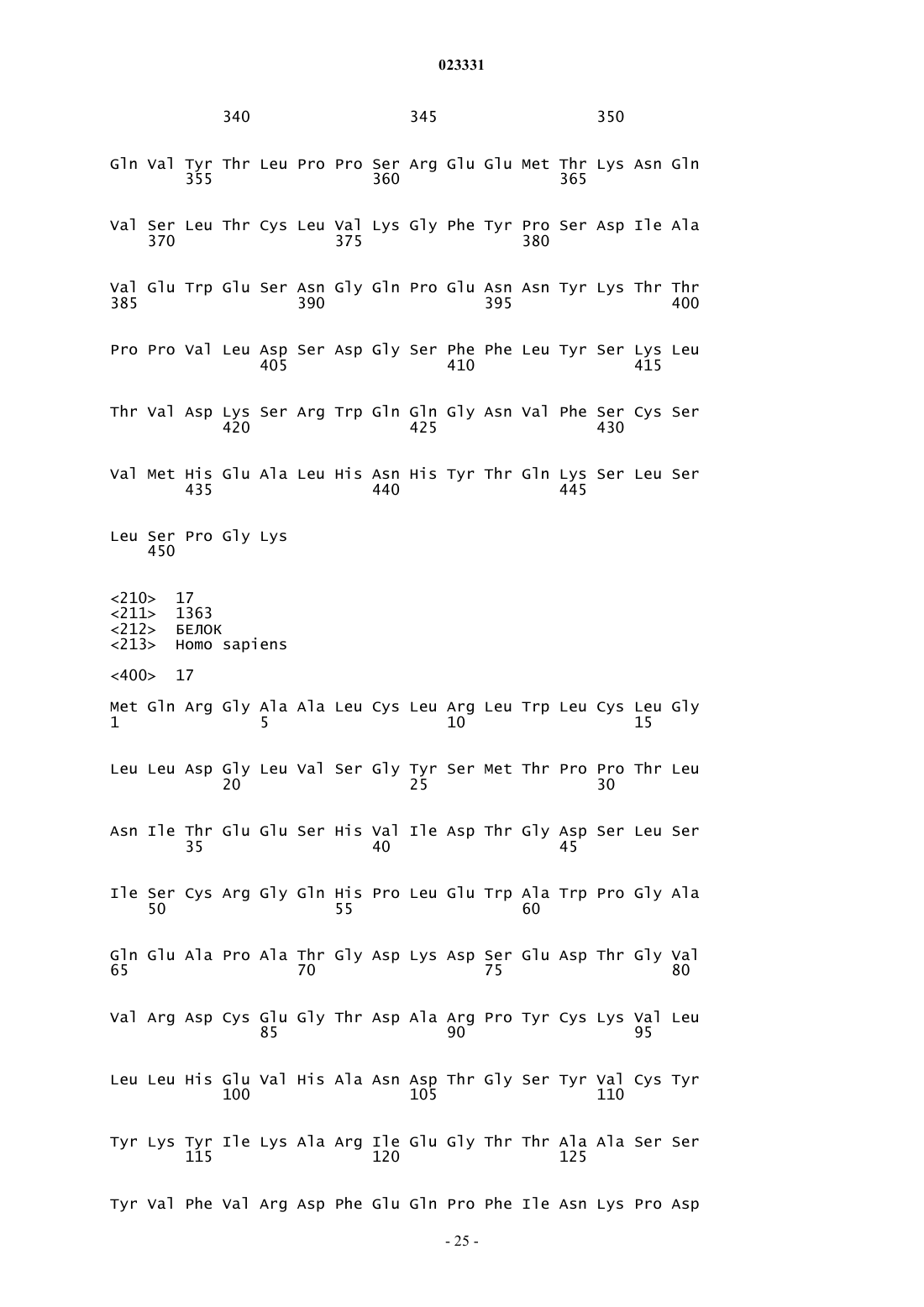

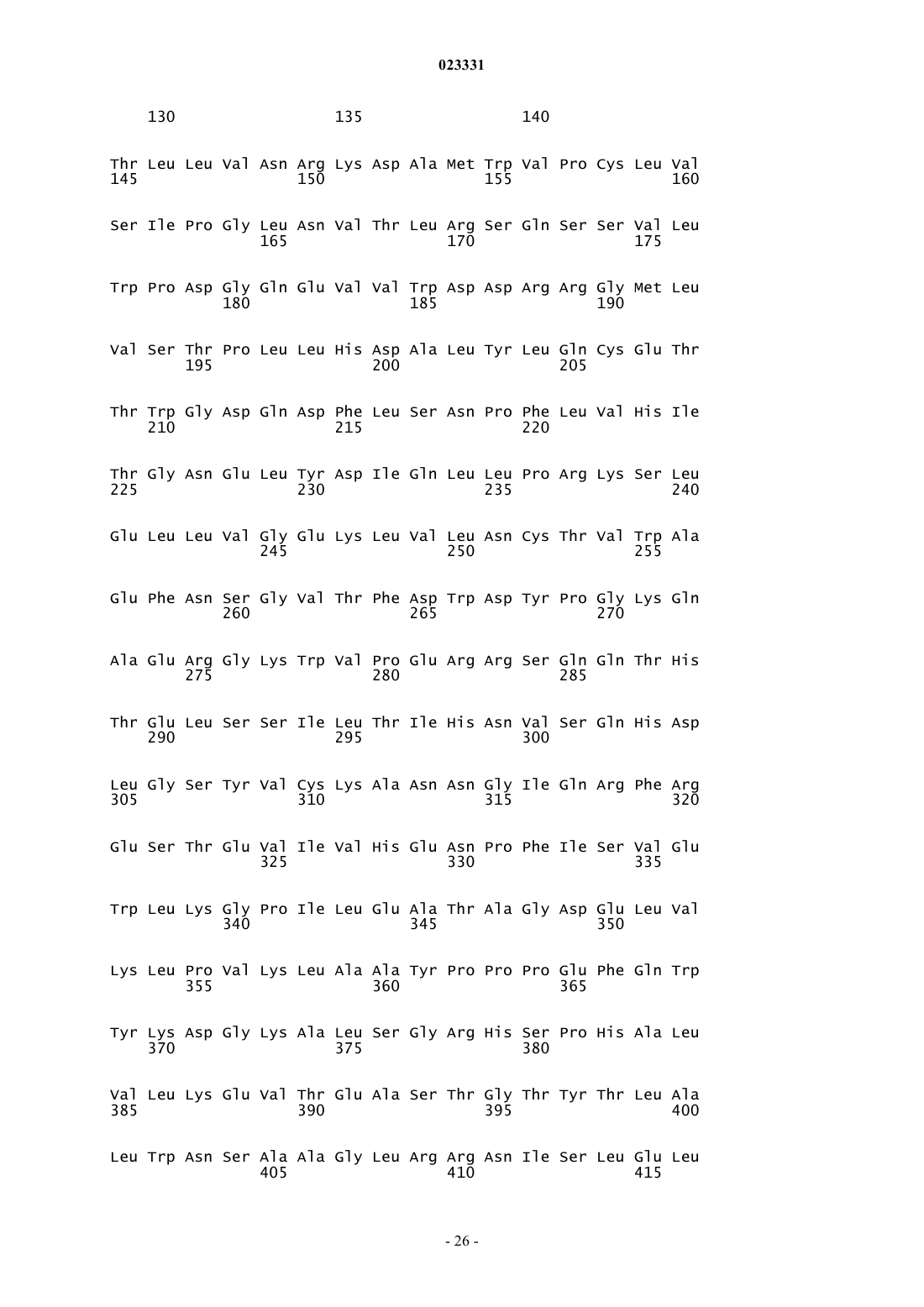

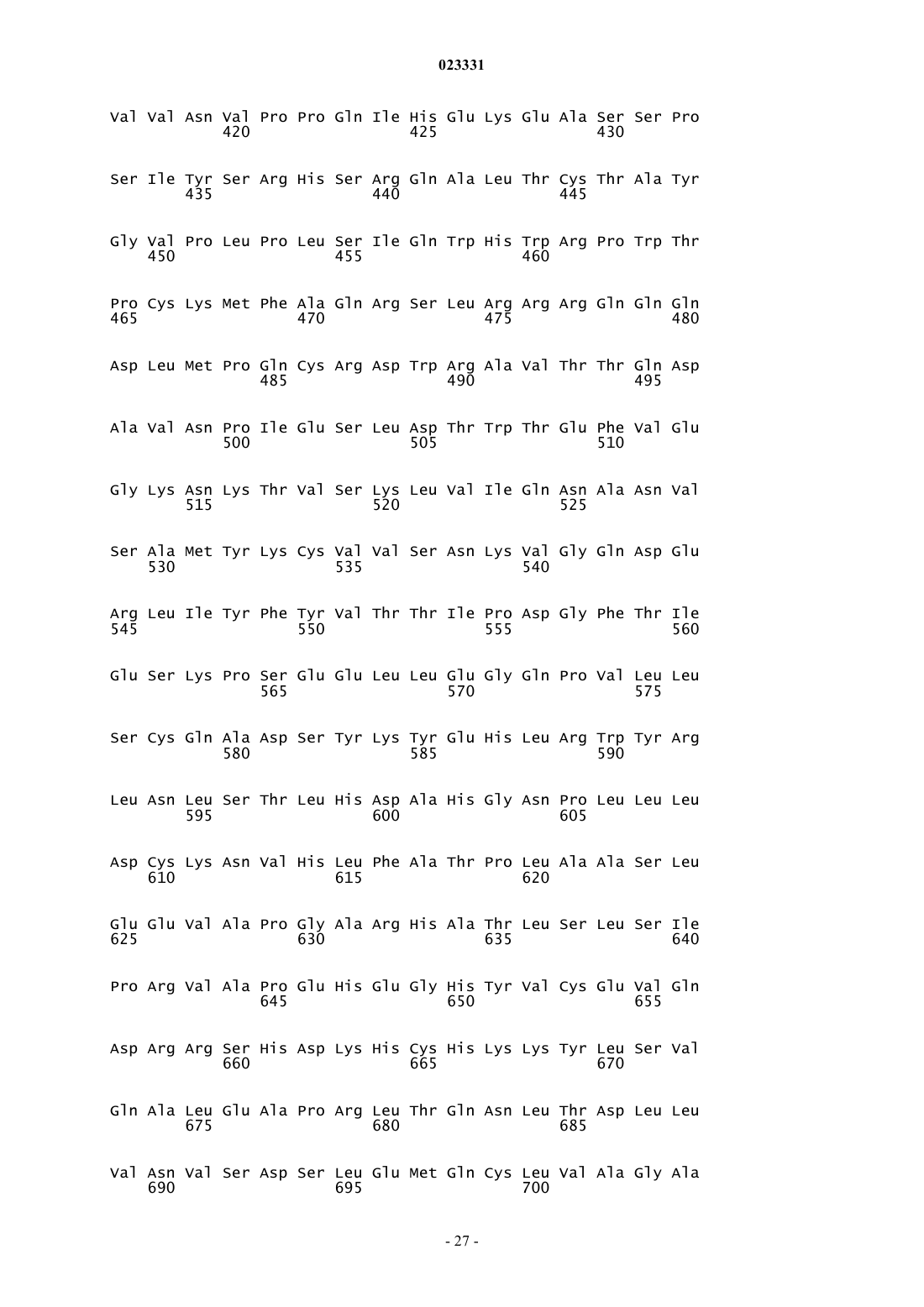

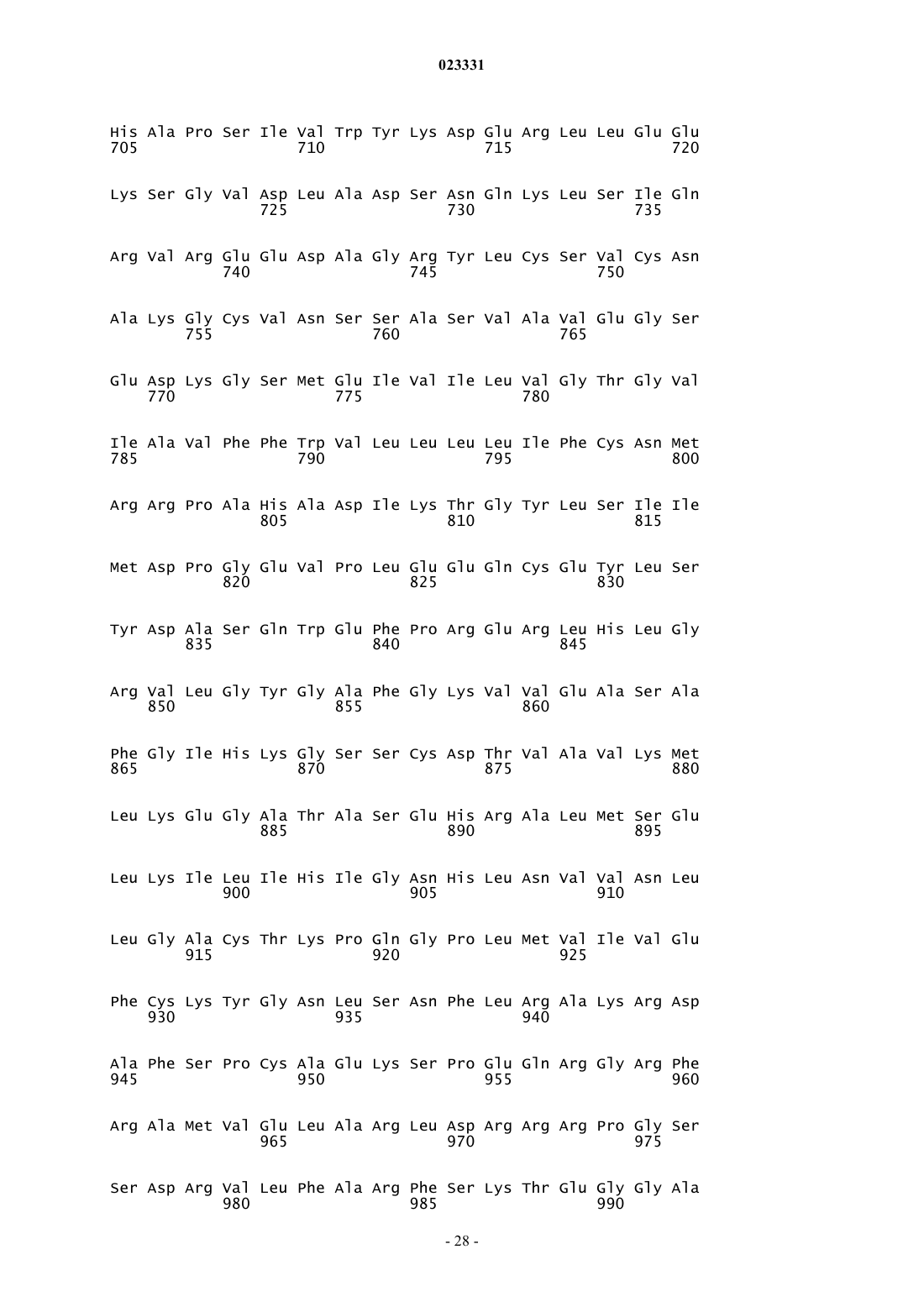

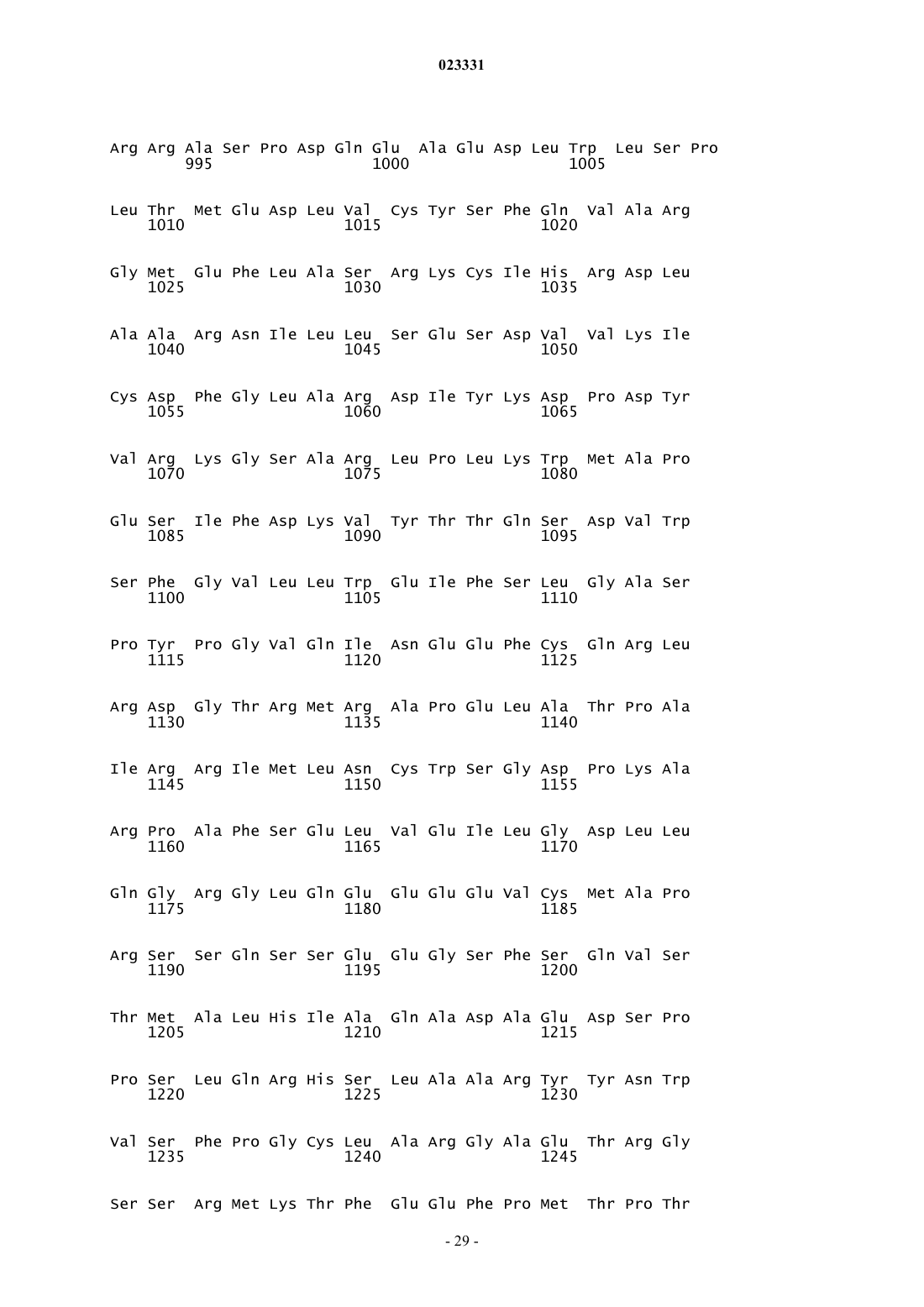

1. Антитело или его антигенсвязывающая часть, специфично связывающее VEGFR-3 человека, которое включает LCDR1 с последовательностью SEQ ID № 1, LCDR2 с последовательностью SEQ ID №2, LCDR3 с последовательностью SEQ ID № 3, HCDR1 с последовательностью SEQ ID №6, HCDR2 с последовательностью SEQ ID № 7 и HCDR3 с последовательностью SEQ ID № 8.

2. Антитело или его антигенсвязывающая часть по п.1, которое включает вариабельный участок легкой цепи с последовательностью SEQ ID № 5 и вариабельный домен тяжелой цепи с последовательностью SEQ ID №10.

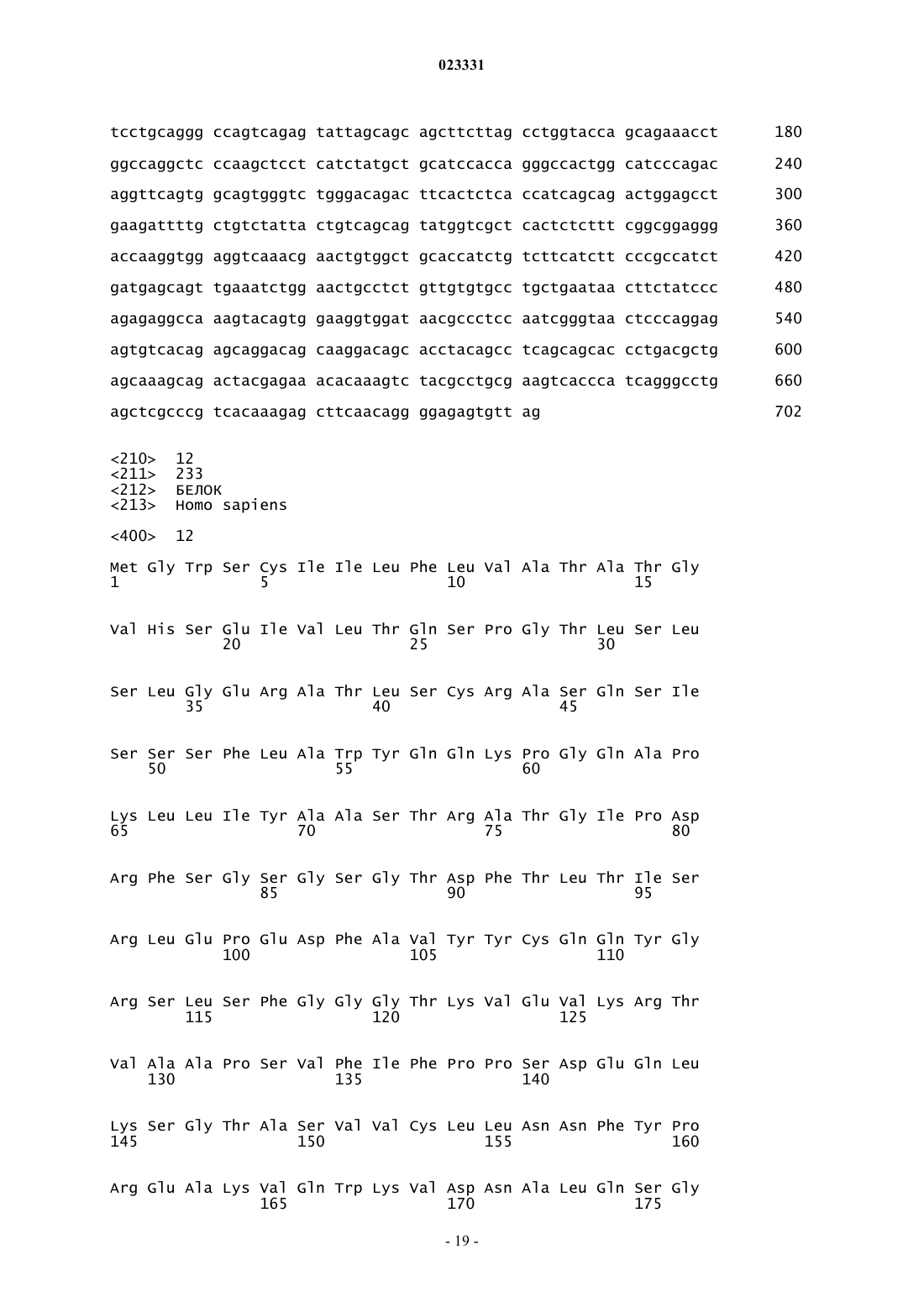

3. Антитело или его антигенсвязывающая часть по п.1 или 2, отличающееся тем, что указанное антитело включает легкую цепь с последовательностью SEQ ID № 15 и тяжелую цепь с последовательностью SEQ ID № 16.

4. Антитело или его антигенсвязывающая часть по п.3, отличающееся тем, что указанное антитело включает две легкие цепи с последовательностью SEQ ID № 15 и две тяжелые цепи с последовательностью SEQ ID № 16.

5. Антитело или его антигенсвязывающая часть по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что:

a) связывание указанного антитела с VEGFR-3 человека уменьшается по меньшей мере на 90% при точечной замене Pro-219 в VEGFR-3 человека на Leu и

b) связывание указанного антитела с VEGFR-3 человека уменьшается по меньшей мере на 50% при точечной замене Val-175 в VEGFR-3 человека на Ala.

6. Антитело или его антигенсвязывающая часть по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что связывание указанного антитела с VEGFR-3 человека уменьшается по меньшей мере на 50% при точечной замене Leu-221 в VEGFR-3 человека на Val.

7. Антитело или его антигенсвязывающая часть по любому из пп.1-4, которое также связывает мутантный мышиный VEGFR-3 с последовательностью SEQ ID № 20 и мутантный мышиный VEGFR-3 с последовательностью SEQ ID № 21, причем связывание указанного мутантного мышиного VEGFR-3 с последовательностью SEQ ID № 20 увеличено больше чем в 50 раз по сравнению со связыванием мышиного VEGFR-3 дикого типа (SEQ ID № 19), а связывание мутантного мышиного VEGFR-3 с последовательностью SEQ ID № 21 увеличено больше чем в 10 раз по сравнению со связыванием мышиного VEGFR-3 дикого типа.

8. Антитело или его антигенсвязывающая часть по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что указанное антитело имеет Kd от 1´10-9 до 5.6´10-11 М для VEGFR-3 человека при измерении с помощью поверхностного плазмонного резонанса с биосенсором BIACORE® 2000 при 20°С.

9. Антитело или его антигенсвязывающая часть по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что указанное антитело подавляет связывание VEGF-CδNδС человека (SEQ ID № 22) с VEGFR-3 человека с IC50 от 2 до 1.3 нМ.

10. Антитело или его антигенсвязывающая часть по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что указанное антитело подавляет стимулированный VEGF-CδNδС митогенный ответ с IC50 от 10 до 5 нМ.

11. Фармацевтическая композиция для лечения рака, выбранного из группы, включающей рак яичников, эритролейкемию человека, рак головы и шеи, рак молочной железы, рак почки, рак поджелудочной железы, рак легкого, рак толстой кишки и метастазы в лимфатических узлах, которая содержит антитело или его антигенсвязывающую часть по любому из пп.1-10 вместе с фармацевтически приемлемым носителем, разбавителем или наполнителем.

12. Фармацевтическая композиция по п.11, отличающаяся тем, что указанная композиция содержит по меньшей мере один другой противоопухолевый агент.

13. Применение антитела или его антигенсвязывающей части по любому из пп.1-10 в качестве лекарственного средства для лечения рака, выбранного из группы, включающей рак яичников, эритролейкемию человека, рак головы и шеи, рак молочной железы, рак почки, рак поджелудочной железы, рак легкого, рак толстой кишки и метастазы в лимфатических узлах.

14. Применение антитела или его антигенсвязывающей части по любому из пп.1-10 для лечения рака яичников, эритролейкемии человека, рака головы и шеи, рака молочной железы, рака почки, рака поджелудочной железы, рака легкого, рака толстой кишки и метастазов в лимфатических узлах.

Текст