Способ предотвращения или лечения артрита и применение антитела, специфически реактивного к цитруллинированному эпитопу в этом способе

Номер патента: 23302

Опубликовано: 31.05.2016

Авторы: Ратс Йозеф Мария Хендрик, Хириви Ренато Герард Силвано

Формула / Реферат

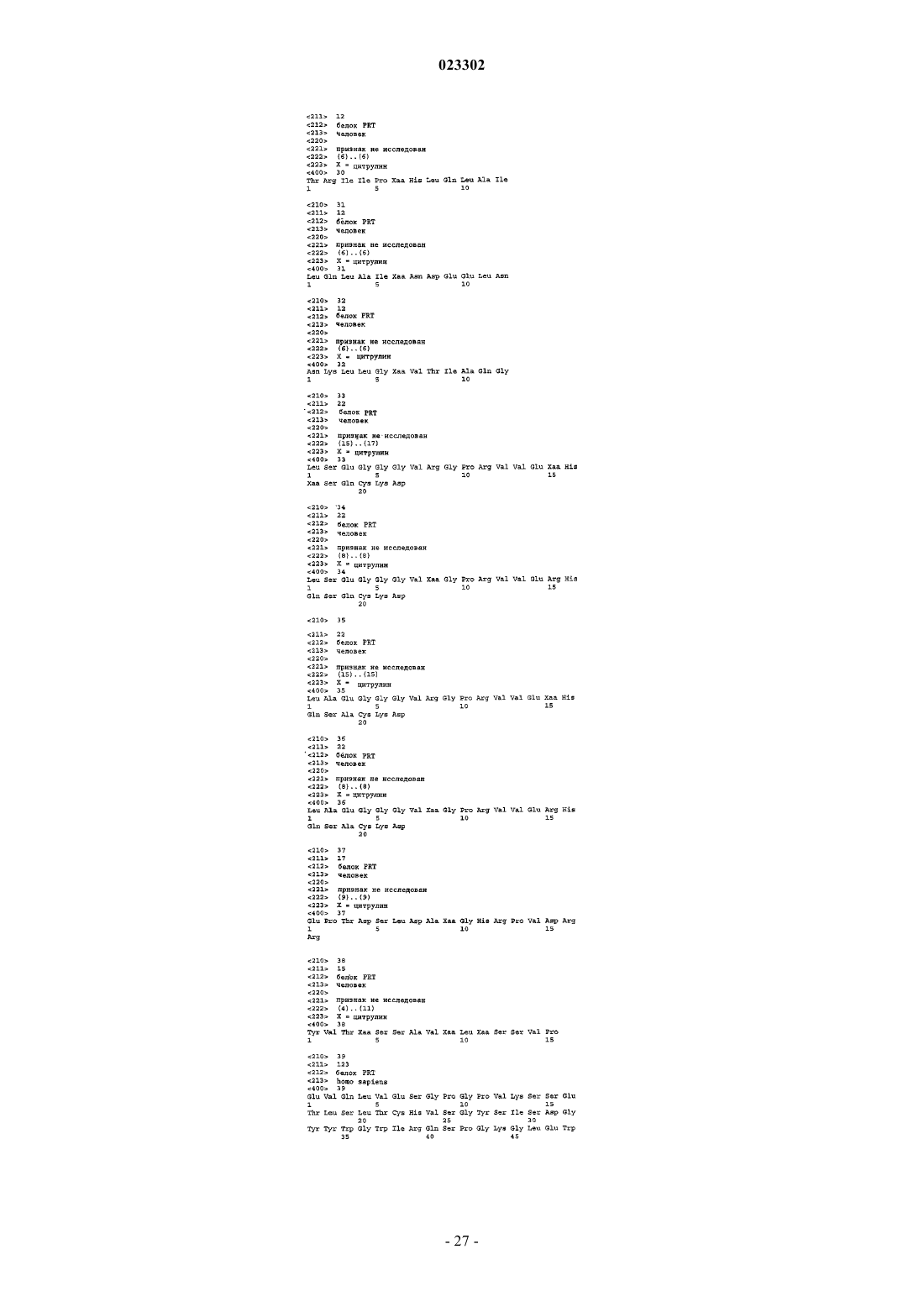

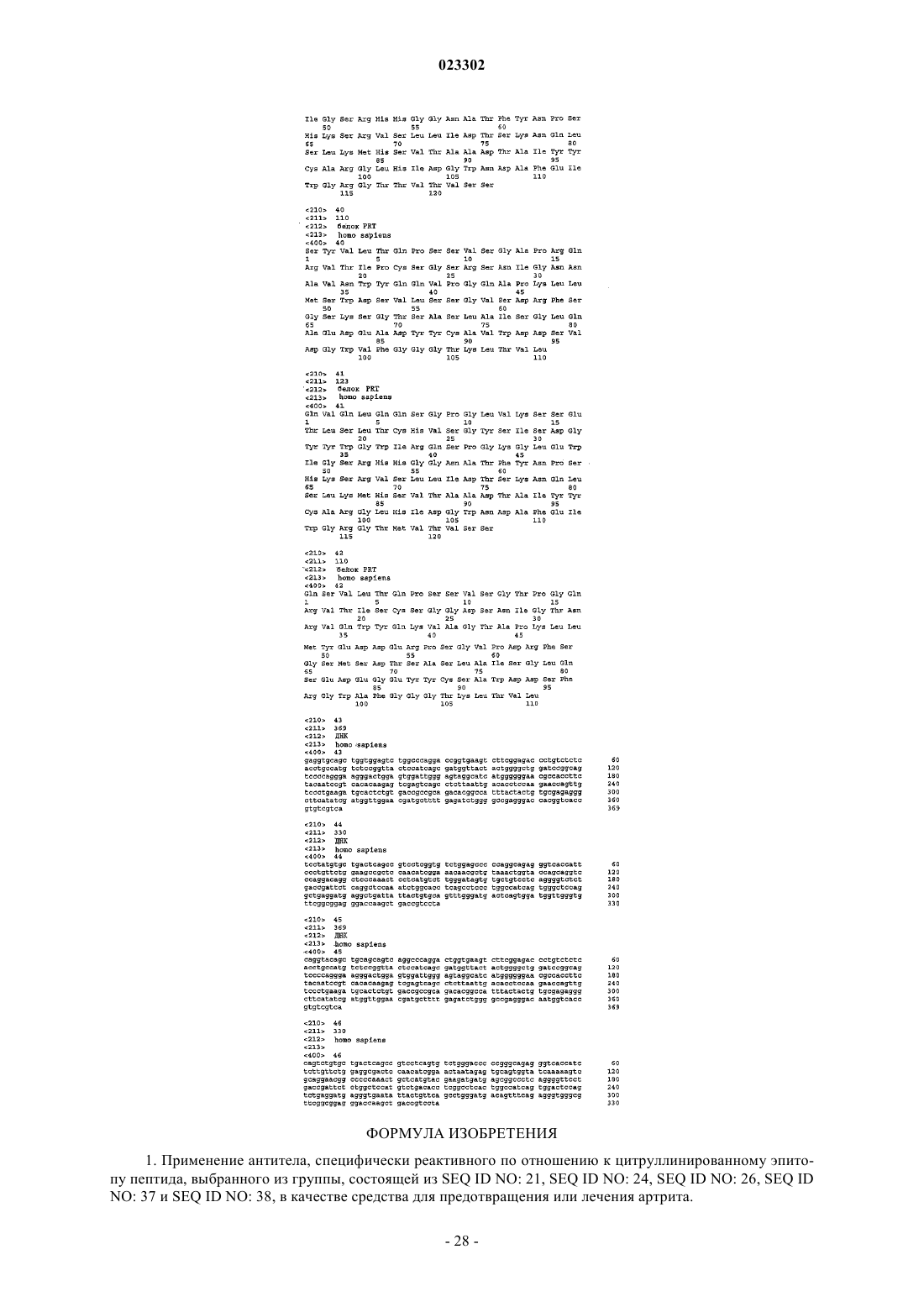

1. Применение антитела, специфически реактивного по отношению к цитруллинированному эпитопу пептида, выбранного из группы, состоящей из SEQ ID NO: 21, SEQ ID NO: 24, SEQ ID NO: 26, SEQ ID NO: 37 и SEQ ID NO: 38, в качестве средства для предотвращения или лечения артрита.

2. Применение по п.1, при котором артрит выбран из группы, состоящей из ревматоидного артрита, остеоартрита, псориатического артрита и ювенильного идиопатического артрита.

3. Применение по п.1 или 2, при котором антитело является моноклональным антителом.

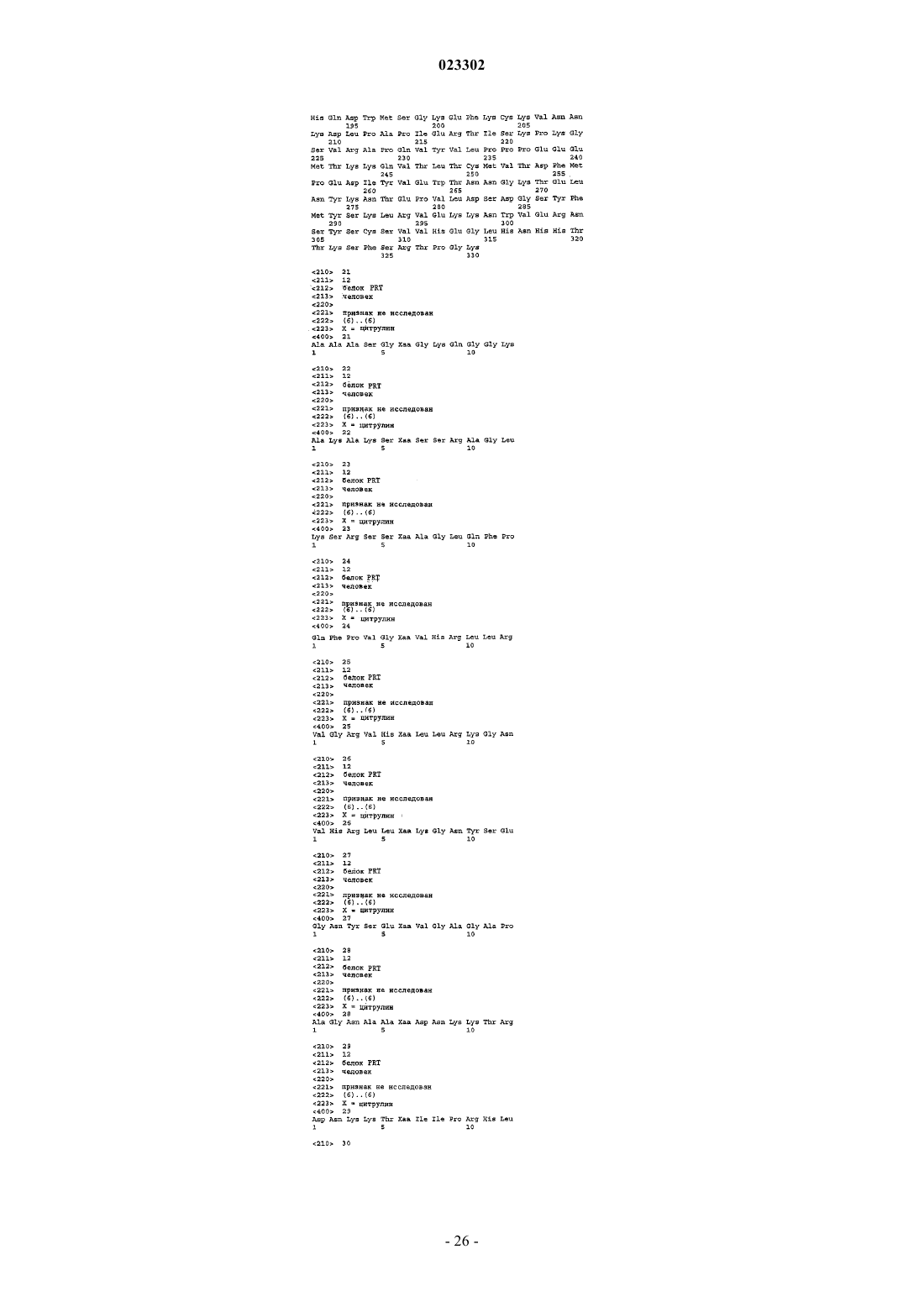

4. Применение по п.3, при котором антитело выбрано из группы, состоящей из рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 13 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 15, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего легкую цепь согласно SEQ ID NO: 17 и тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 19, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430749, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430773, рекомбинантного мышиного антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430749, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430773, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430732, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430753, рекомбинантного мышиного антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430732, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430753, рекомбинантного антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 39 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 40, и рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 41 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 42.

5. Применение по пп.1-4, при котором антитело содержит специфический связывающий домен, полученный из антитела, выбранного из группы, состоящей из рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 13 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 15, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего легкую цепь согласно SEQ ID NO: 17 и тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 19, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430749, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430773, рекомбинантного мышиного антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430749, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430773, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430732, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430753, рекомбинантного мышиного антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430732, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430753, рекомбинантного антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 39 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 40, и рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 41 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 42.

6. Применение по п.5, при котором антитело является рекомбинантным антителом или одноцепочечным антителом.

7. Применение по пп.4-6, при котором антитело выбрано из группы, содержащей одноцепочечные вариабельные фрагменты (scFvs), фрагменты антигенсвязывающих районов (Fabs), однодоменные антитела (sdabs), VHH антитела, нанотела, антитела, полученные из верблюжьих однодоменных антител, фрагменты однодоменных антител (VNAR), полученные из IgNAR акулы, антикалины и аптамеры.

8. Способ предотвращения или лечения артрита путем введения субъекту, нуждающемуся в таком лечении, эффективного количества антитела, специфически реактивного по отношению к цитруллинированному эпитопу пептида, выбранного из группы, состоящей из SEQ ID NO: 21, SEQ ID NO: 24, SEQ ID NO: 26, SEQ ID NO: 37 и SEQ ID NO: 38.

9. Способ по п.8, где артрит выбран из группы, состоящей из ревматоидного артрита, остеоартрита, псориатического артрита и ювенильного идиопатического артрита.

10. Способ по п.8 или 9, где антитело является моноклональным.

11. Способ по п.10, где антитело выбрано из группы, состоящей из рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 13 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 15, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего легкую цепь согласно SEQ ID NO: 17 и тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 19, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430749, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430773, рекомбинантного мышиного антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430749, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430773, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430732, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430753, рекомбинантного мышиного антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430732, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430753, рекомбинантного антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 39 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 40, и рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 41 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 42.

12. Способ по пп.8-11, где антитело содержит специфический связывающий домен, полученный из антитела, выбранного из группы, состоящей из рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 13 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 15, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего легкую цепь согласно SEQ ID NO: 17 и тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 19, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430749, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430773, рекомбинантного мышиного антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430749, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430773, рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430732, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430753, рекомбинантного мышиного антитела, содержащего тяжелую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430732, и легкую цепь, кодируемую нуклеиновой кислотой, депонированной в базе данных EMBL под номером AJ430753, рекомбинантного антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 39 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 40, и рекомбинантного человеческого антитела, содержащего тяжелую цепь согласно SEQ ID NO: 41 и легкую цепь согласно SEQ ID NO: 42.

13. Способ по п.12, где антитело является рекомбинантным антителом или одноцепочечным антителом.

14. Способ по пп.11 и 12, где антитело выбрано из группы, содержащей одноцепочечные вариабельные фрагменты (scFvs), фрагменты антигенсвязывающих районов (Fabs), однодоменные антитела (sdabs), VHH антитела, нанотела, антитела, полученные из однодоменных верблюжьих антител, фрагменты однодоменных антител (VNAR), полученные из IgNAR акулы.

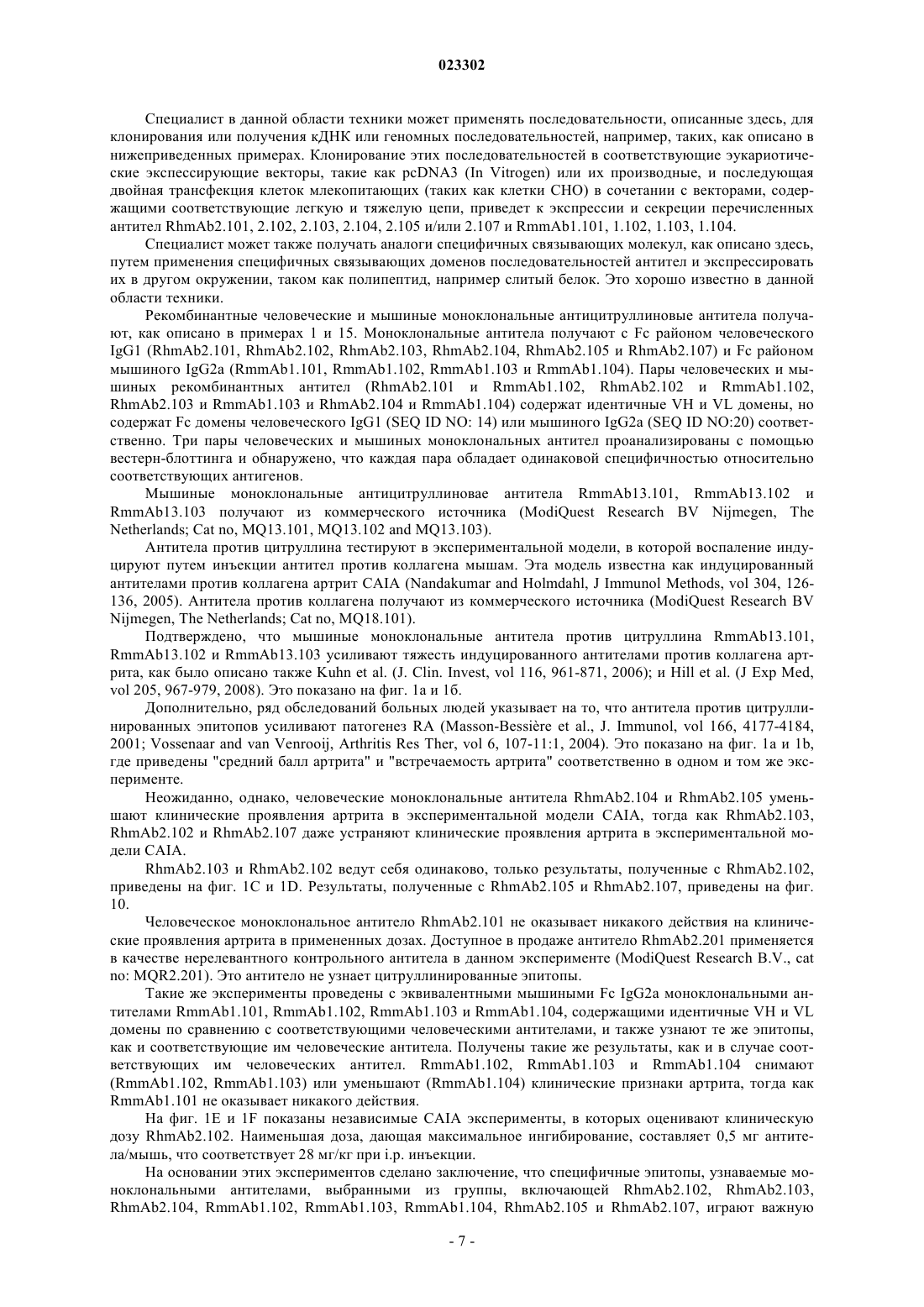

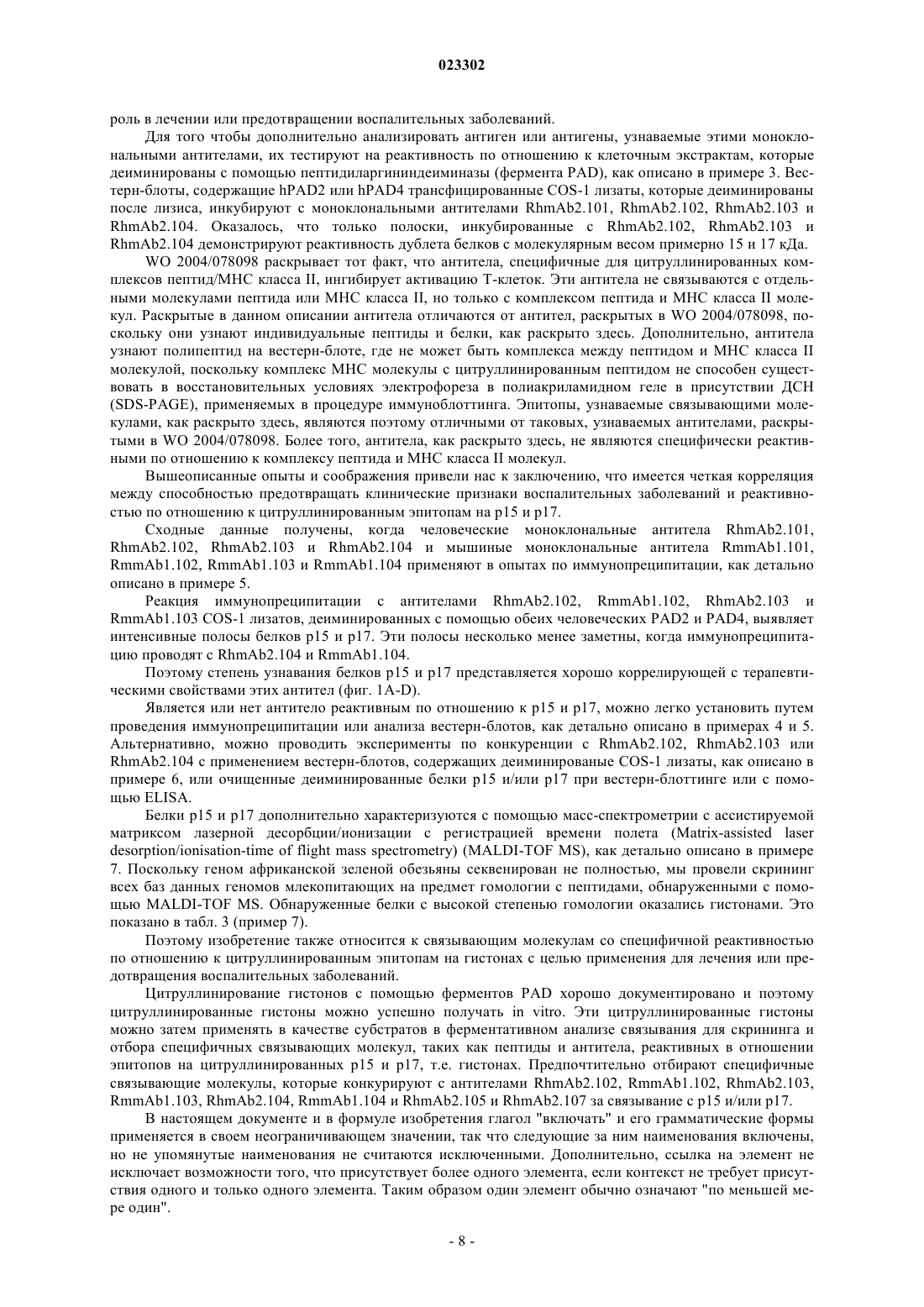

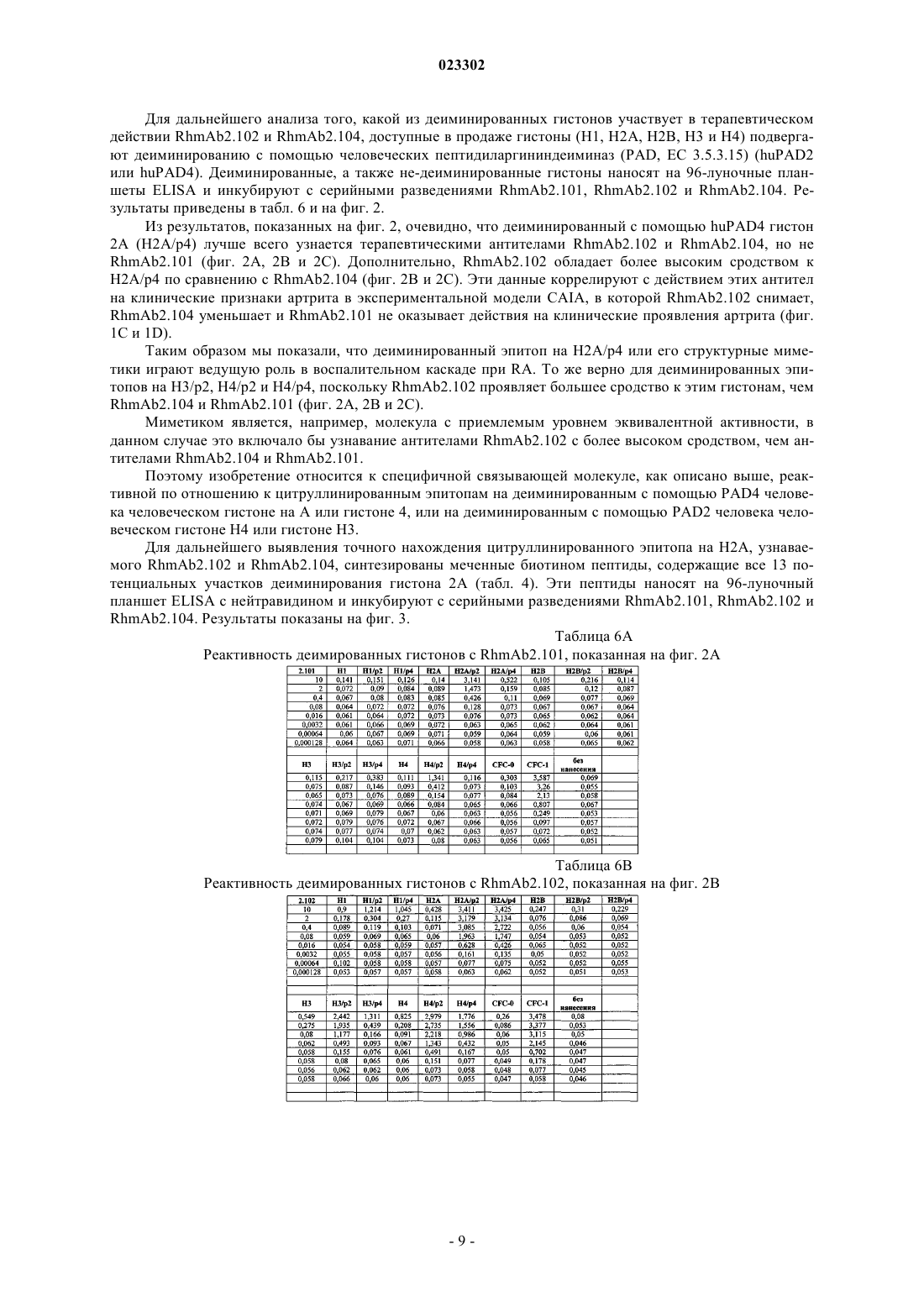

Текст