Способы лечения неврологического расстройства у животного, способы стимуляции и активации роста поврежденных периферических нервов, способ активации регенерации и роста нейронов и способ предотвращения нейродегенерации у животного

Номер патента: 1379

Опубликовано: 26.02.2001

Авторы: Стайнер Джозеф П., Хэмилтон Грегори С, Досон Тед, Снайдер Соломон

Формула / Реферат

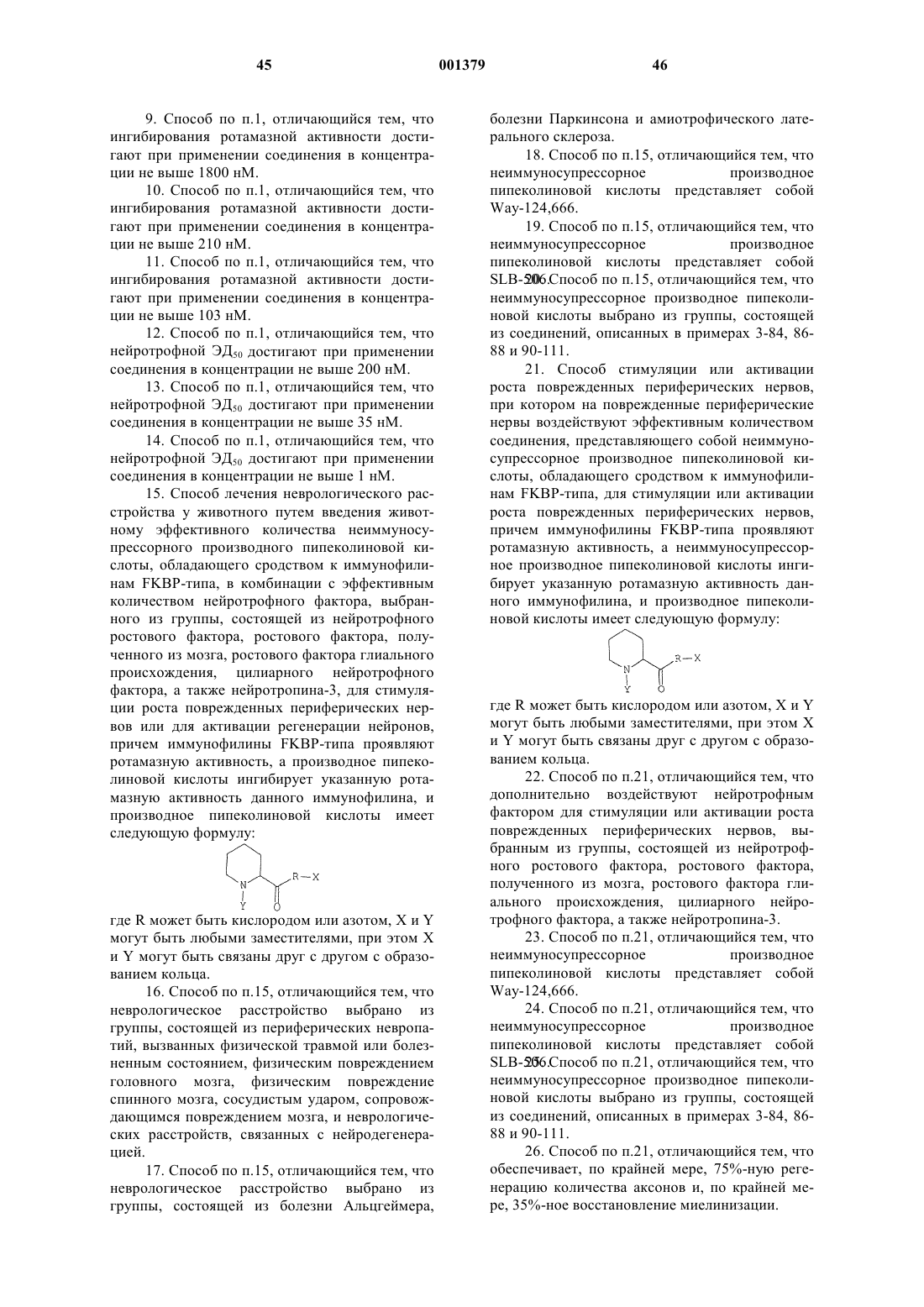

1. Способ лечения неврологического расстройства у животного путем введения животному эффективного количества неиммуносупрессорного производного пипеколиновой кислоты, обладающего сродством к иммунофилинам FKBP-типа, для стимуляции роста поврежденных периферических нервов или для активации регенерации нейронов, причем иммунофилины FKBP-типа проявляют ротамазную активность, а производное пипеколиновой кислоты ингибирует указанную ротамазную активность данного иммунофилина, и производное пипеколиновой кислоты имеет следующую формулу:

где R может быть кислородом или азотом,

Х и Y могут быть любыми заместителями, при этом Х и Y могут быть связаны друг с другом с образованием кольца.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что неврологическое расстройство выбрано из группы, состоящей из периферических невропатий, вызванных физической травмой или болезненным состоянием, физическим повреждением головного мозга, физическим повреждением спинного мозга, сосудистым ударом, сопровождающимся повреждением мозга, и неврологических расстройств, связанных с нейродегенерацией.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что неврологическое расстройство выбрано из группы, состоящей из болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и амиотрофического латерального склероза.

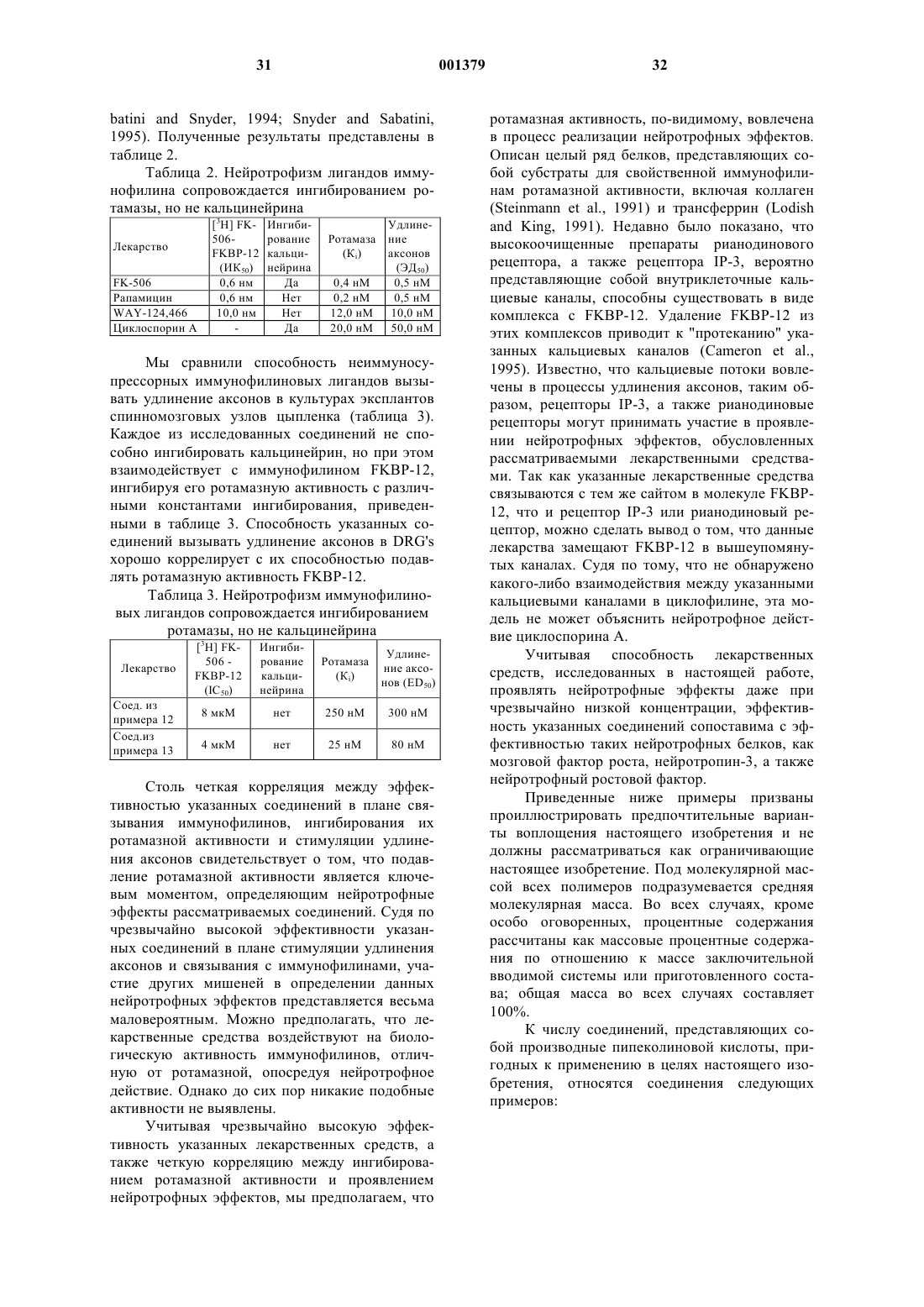

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой Way-124,666.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой SLB-506.

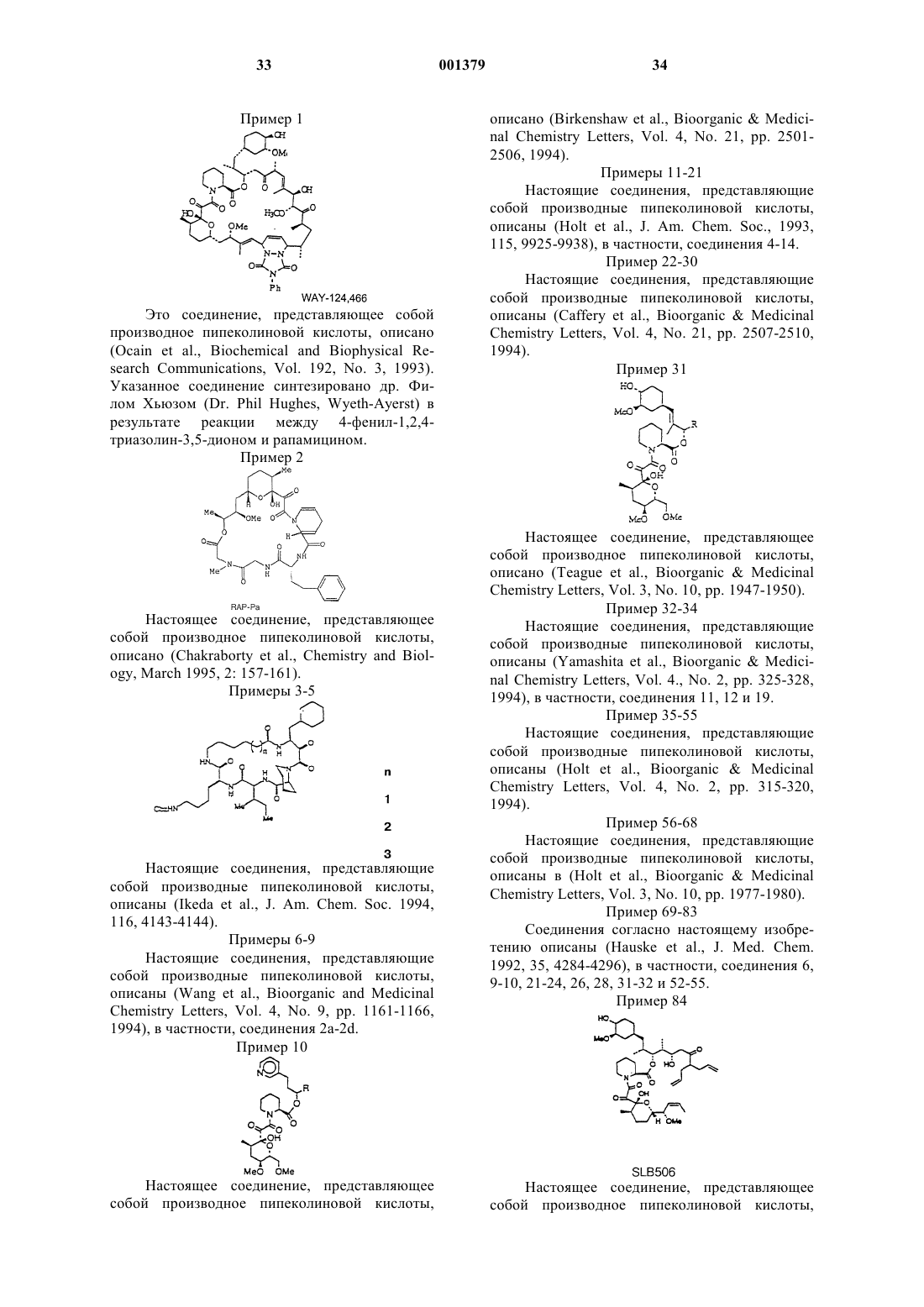

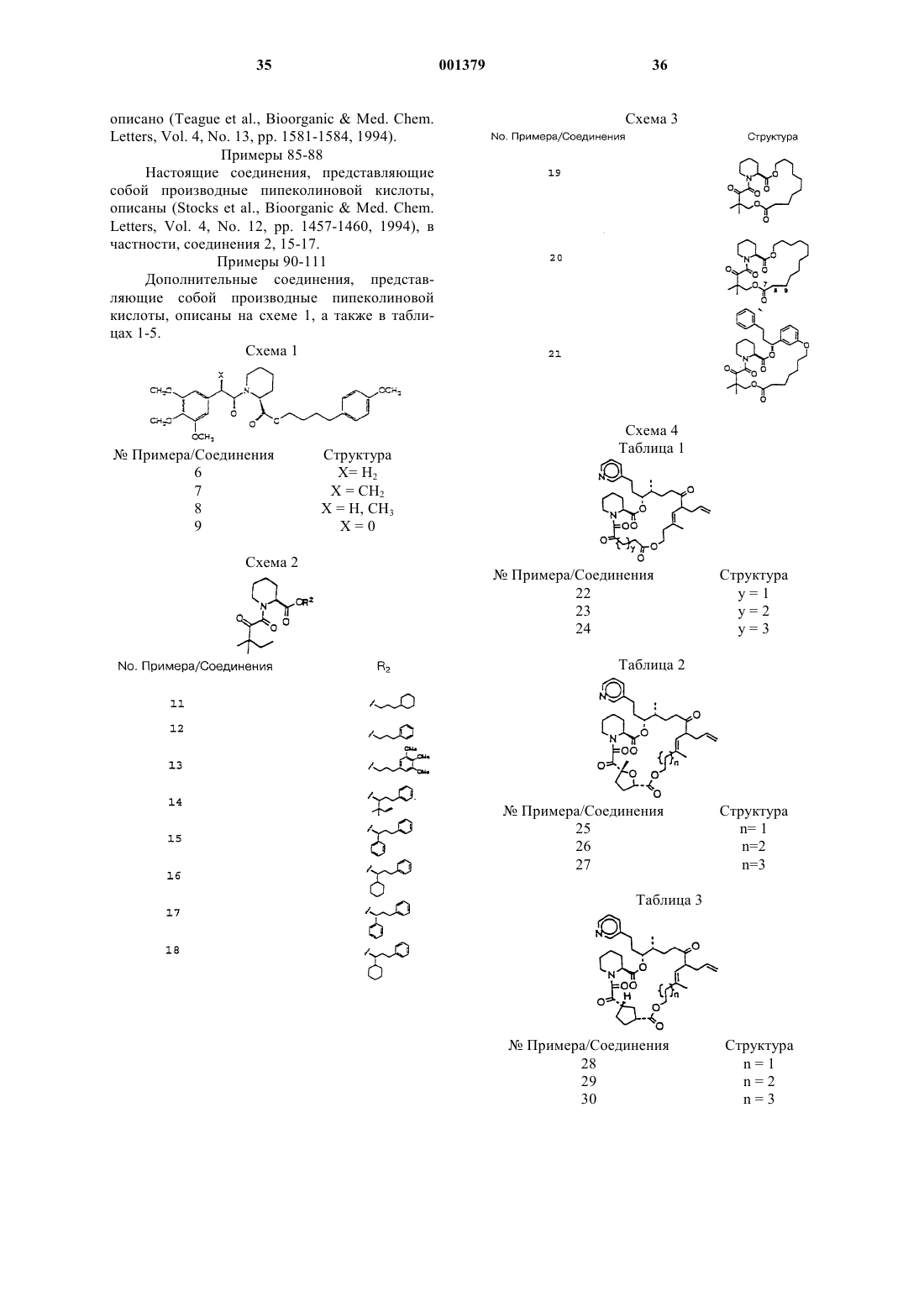

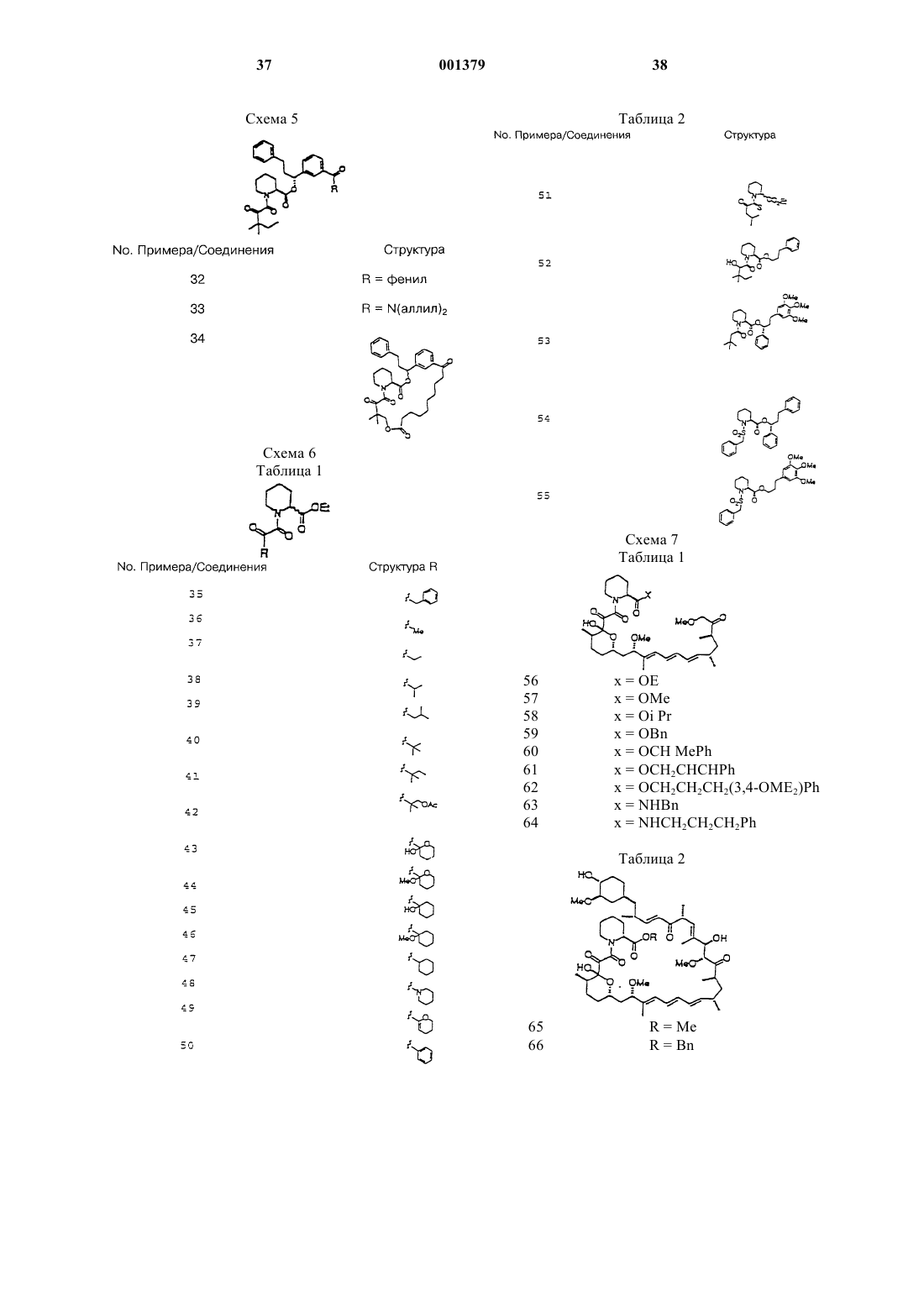

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты выбрано из группы, состоящей из соединений, описанных в примерах 3-84, 86-88 и 90-111.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что обеспечивает, по крайней мере, 75%-ную регенерацию количества аксонов и, по крайней мере, 35%-ное восстановление миелинизации.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что обеспечивает, по крайней мере, 75%-ную регенерацию количества аксонов и, по крайней мере, 50%-ное восстановление миелинизации.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 1800 нМ.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 210 нМ.

11. Способ по п.1, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 103 нМ.

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 200 нМ.

13. Способ по п.1, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 35 нМ.

14. Способ по п.1, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 1 нМ.

15. Способ лечения неврологического расстройства у животного путем введения животному эффективного количества неиммуносупрессорного производного пипеколиновой кислоты, обладающего сродством к иммунофилинам FKBP-типа, в комбинации с эффективным количеством нейротрофного фактора, выбранного из группы, состоящей из нейротрофного ростового фактора, ростового фактора, полученного из мозга, ростового фактора глиального происхождения, цилиарного нейротрофного фактора, а также нейротропина-3, для стимуляции роста поврежденных периферических нервов или для активации регенерации нейронов, причем иммунофилины FKBP-типа проявляют ротамазную активность, а производное пипеколиновой кислоты ингибирует указанную ротамазную активность данного иммунофилина, и производное пипеколиновой кислоты имеет следующую формулу:

где R может быть кислородом или азотом,

Х и Y могут быть любыми заместителями, при этом Х и Y могут быть связаны друг с другом с образованием кольца.

16. Способ по п.15, отличающийся тем, что неврологическое расстройство выбрано из группы, состоящей из периферических невропатий, вызванных физической травмой или болезненным состоянием, физическим повреждением головного мозга, физическим повреждение спинного мозга, сосудистым ударом, сопровождающимся повреждением мозга, и неврологических расстройств, связанных с нейродегенерацией.

17. Способ по п.15, отличающийся тем, что неврологическое расстройство выбрано из группы, состоящей из болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и амиотрофического латерального склероза.

18. Способ по п.15, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой Way-124,666.

19. Способ по п.15, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой SLB-506.

20. Способ по п.15, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты выбрано из группы, состоящей из соединений, описанных в примерах 3-84, 86-88 и 90-111.

21. Способ стимуляции или активации роста поврежденных периферических нервов, при котором на поврежденные периферические нервы воздействуют эффективным количеством соединения, представляющего собой неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты, обладающего сродством к иммунофилинам FKBP-типа, для стимуляции или активации роста поврежденных периферических нервов, причем иммунофилины FKBP-типа проявляют ротамазную активность, а неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты ингибирует указанную ротамазную активность данного иммунофилина, и производное пипеколиновой кислоты имеет следующую формулу:

где R может быть кислородом или азотом,

Х и Y могут быть любыми заместителями, при этом Х и Y могут быть связаны друг с другом с образованием кольца.

22. Способ по п.21, отличающийся тем, что дополнительно воздействуют нейротрофным фактором для стимуляции или активации роста поврежденных периферических нервов, выбранным из группы, состоящей из нейротрофного ростового фактора, ростового фактора, полученного из мозга, ростового фактора глиального происхождения, цилиарного нейротрофного фактора, а также нейротропина-3.

23. Способ по п.21, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой Way-124,666.

24. Способ по п.21, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой SLB-506.

25. Способ по п.21, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты выбрано из группы, состоящей из соединений, описанных в примерах 3-84, 86-88 и 90-111.

26. Способ по п.21, отличающийся тем, что обеспечивает, по крайней мере, 75%-ную регенерацию количества аксонов и, по крайней мере, 35%-ное восстановление миелинизации.

27. Способ по п.21, отличающийся тем, что обеспечивают, по крайней мере, 75%-ную регенерацию количества аксонов и, по крайней мере, 50%-ное восстановление миелинизации.

28. Способ по п.21, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 1800 нМ.

29. Способ по п.21, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 210 нМ.

30. Способ по п.21, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 103 нМ.

31. Способ по п.21, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 200 нМ.

32. Способ по п.21, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 35 нМ.

33. Способ по п.21, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 1 нМ.

34. Способ стимуляции роста поврежденэых периферических нервов, при котором на поврежденные периферические нервы воздействуют эффективным количеством соединения, представляющего собой неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты, обладающего сродством к иммунофилинам FKBP-типа, для стимуляции роста поврежденных периферических нервов, причем иммунофилины FKBP-типа проявляют ротамазную активность, а неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты ингибирует указанную ротамазную активность данного иммунофилина, и производное пипеколиновой кислоты имеет следующую формулу:

где R может быть кислородом или азотом,

Х и Y могут быть любыми заместителями, при этом Х и Y могут быть связаны друг с другом с образованием кольца.

35. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно воздействуют эффективным количеством нейротрофного фактора, выбранного из группы, состоящей из нейротрофного ростового фактора, ростового фактора, полученного из мозга, ростового фактора глиального происхождения, цилиарного нейротрофного фактора, а также нейротропина-3.

36. Способ по п.34, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой Way-124,666.

37. Способ по п.34, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой SLB-506.

38. Способ по п.34, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты выбрано из группы, состоящей из соединений, описанных в примерах 3-84, 86-88 и 90-111.

39. Способ активации регенерации и роста нейронов у животных путем введения животному эффективного количества соединения, представляющего собой неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты, обладающего сродством к иммунофилинам FKBP-типа, для активации регенерации нейронов, причем иммунофилины FKBP-типа проявляют ротамазную активность, а неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты ингибирует указанную ротамазную активность данного иммунофилина, и производное пипеколиновой кислоты имеет следующую формулу:

где R может быть кислородом или азотом,

Х и Y могут быть любыми заместителями, при этом Х и Y могут быть связаны друг с другом с образованием кольца.

40. Способ по п.39, отличающийся тем, что дополнительно воздействуют эффективным количеством нейротрофного фактора для активации регенерации нейронов, выбранного из группы, состоящей из нейротрофного ростового фактора, ростового фактора, полученного из мозга, ростового фактора глиального происхождения, цилиарного нейротрофного фактора, а также нейротропина-3.

41. Способ по п.39, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой Way-124,666.

42. Способ по п.39, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой SLB-506.

43. Способ по п.39, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты выбрано из группы, состоящей из соединений, описанных в примерах 3-84, 86-88 и 90-111.

44. Способ по п.39, отличающийся тем, что обеспечивает, по крайней мере, 75%-ную регенерацию количества аксонов и, по крайней мере, 35%-ное восстановление миелинизации.

45. Способ по п.39, отличающийся тем, что обеспечивают, по крайней мере, 75%-ную регенерацию количества аксонов и, по крайней мере, 50%-ное восстановление миелинизации.

46. Способ по п.39, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 1800 нМ.

47. Способ по п.39, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 210 нМ.

48. Способ по п.39, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 103 нМ.

49. Способ по п.39, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 200 нМ.

50. Способ по п.39, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 35 нМ.

51. Способ по п.39, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 1 нМ.

52. Способ предотвращения нейродеградации у животного путем введения животному эффективного количества сoединения, представляющего собой неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты, обладающего сродством к иммунофилинам FKBP-типа для предотвращения нейродегенерации, причем иммунофилины FKBP-типа проявляют ротамазную активность, а неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты ингибирует указанную ротамазную активность данного иммунофилина, и производное пипеколиновой кислоты имеет следующую формулу:

где R может быть кислородом или азотом,

Х и Y могут быть любыми заместителями, при этом Х и Y могут быть связаны друг с другом с образованием кольца.

53. Способ по п.52, отличающийся тем, что дополнительно воздействуют эффективным количеством нейротрофного фактора для предотвращения нейродегенерации, выбранного из группы, состоящей из нейротрофного ростового фактора, ростового фактора, полученного из мозга, ростового фактора глиального происхождения, цилиарного нейротрофного фактора, а также нейротропина-3.

54. Способ по п.52, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой Way-124,666.

55. Способ по п.52, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты представляет собой SLB-506.

56. Способ по п.52, отличающийся тем, что неиммуносупрессорное производное пипеколиновой кислоты выбрано из группы, состоящей из соединений, описанных в примерах 3-84, 86-88 и 90-111.

57. Способ по п.52, отличающийся тем, что обеспечивает, по крайней мере, 75%-ную регенерацию количества аксонов и, по крайней мере, 35%-ное восстановление миелинизации.

58. Способ по п.52, отличающийся тем, что обеспечивают, по крайней мере, 75%-ную регенерацию количества аксонов и, по крайней мере, 50%-ное восстановление миелинизации.

59. Способ по п.52, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 1800 нМ.

60. Способ по п.52, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 210 нМ.

61. Способ по п.52, отличающийся тем, что ингибирования ротамазной активности достигают при применении соединения в концентрации не выше 103 нМ.

62. Способ по п.52, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 200 нМ.

63. Способ по п.52, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 35 нМ.

64. Способ по п.52, отличающийся тем, что нейротрофной ЭД50 достигают при применении соединения в концентрации не выше 1 нМ.

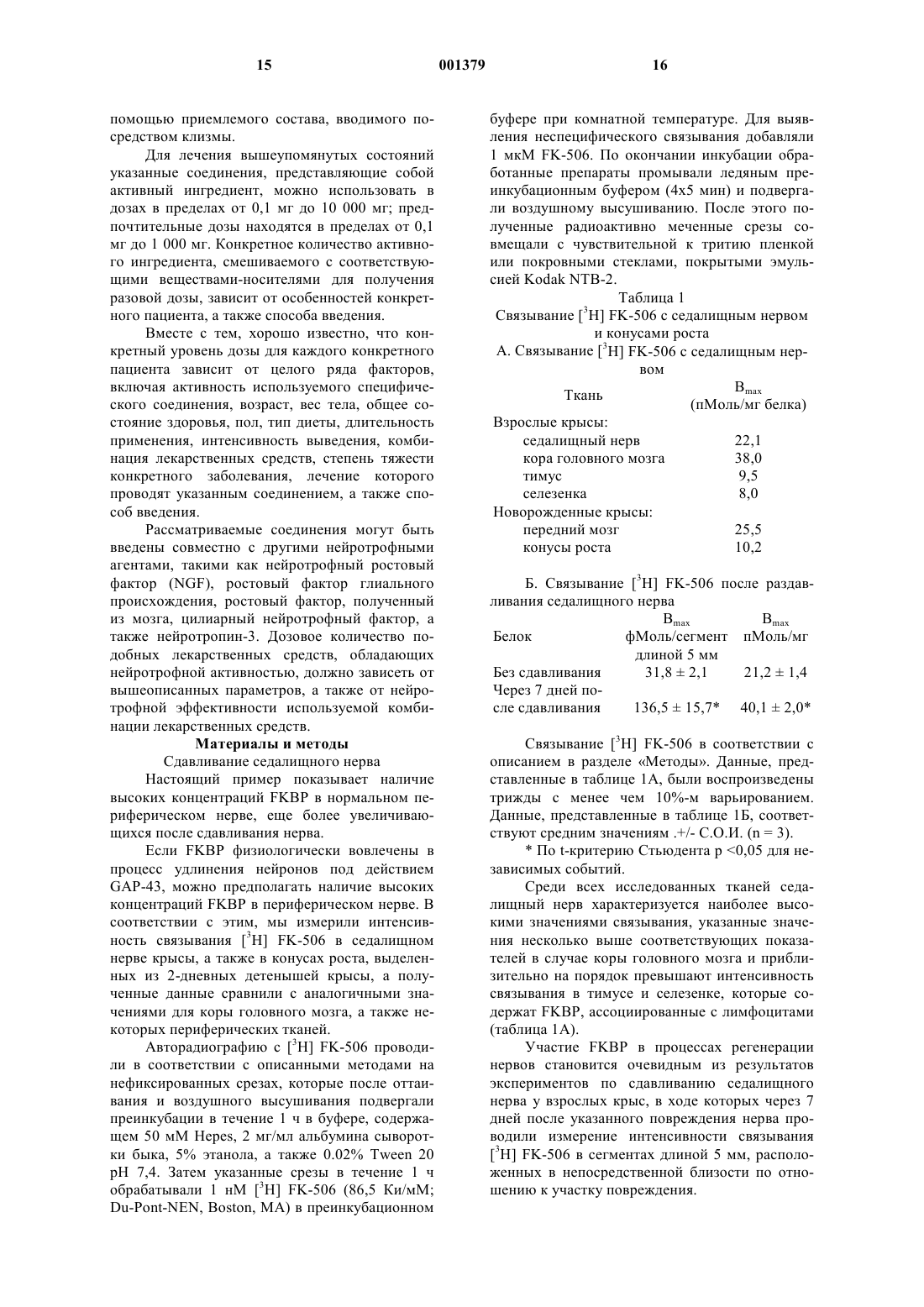

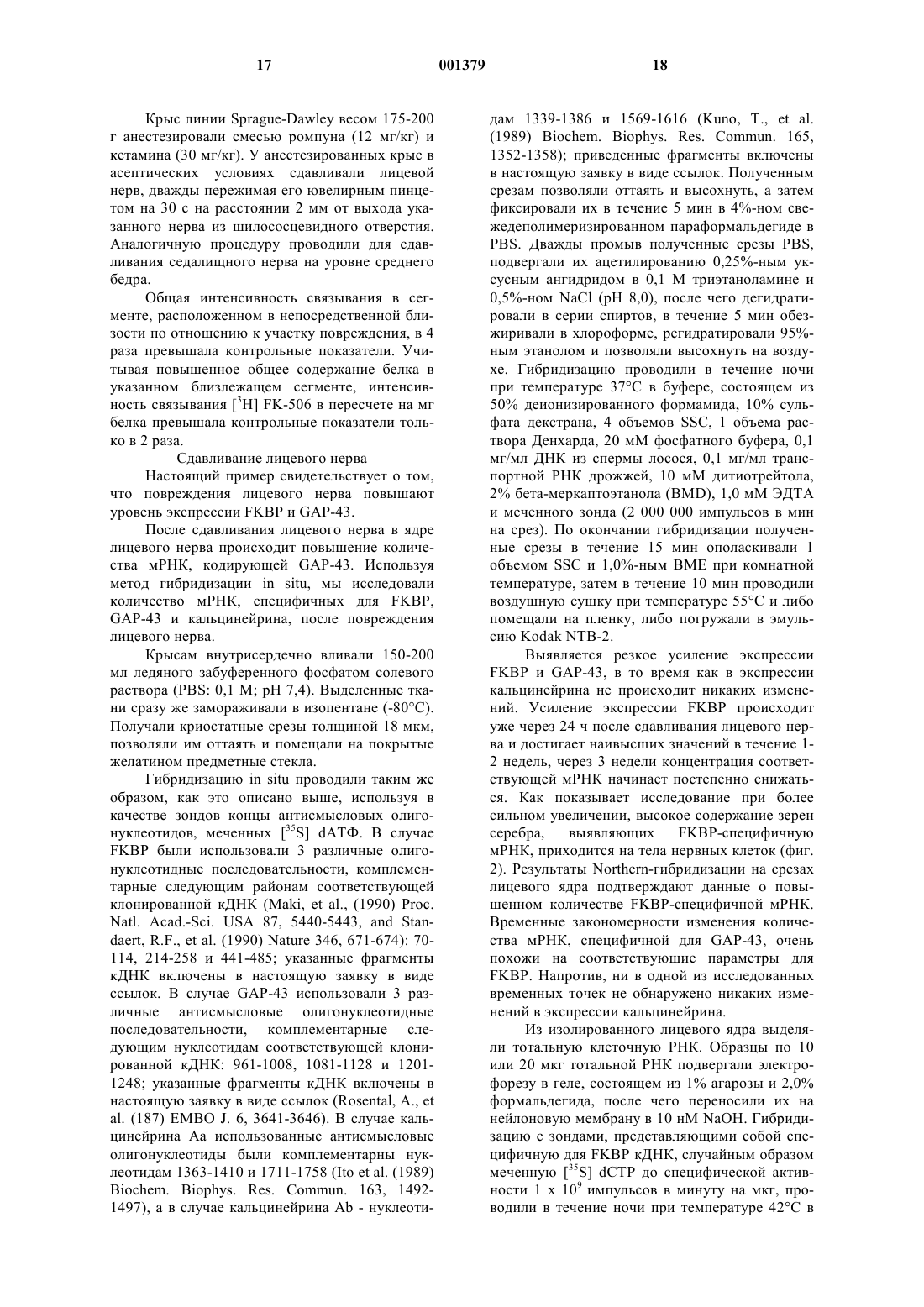

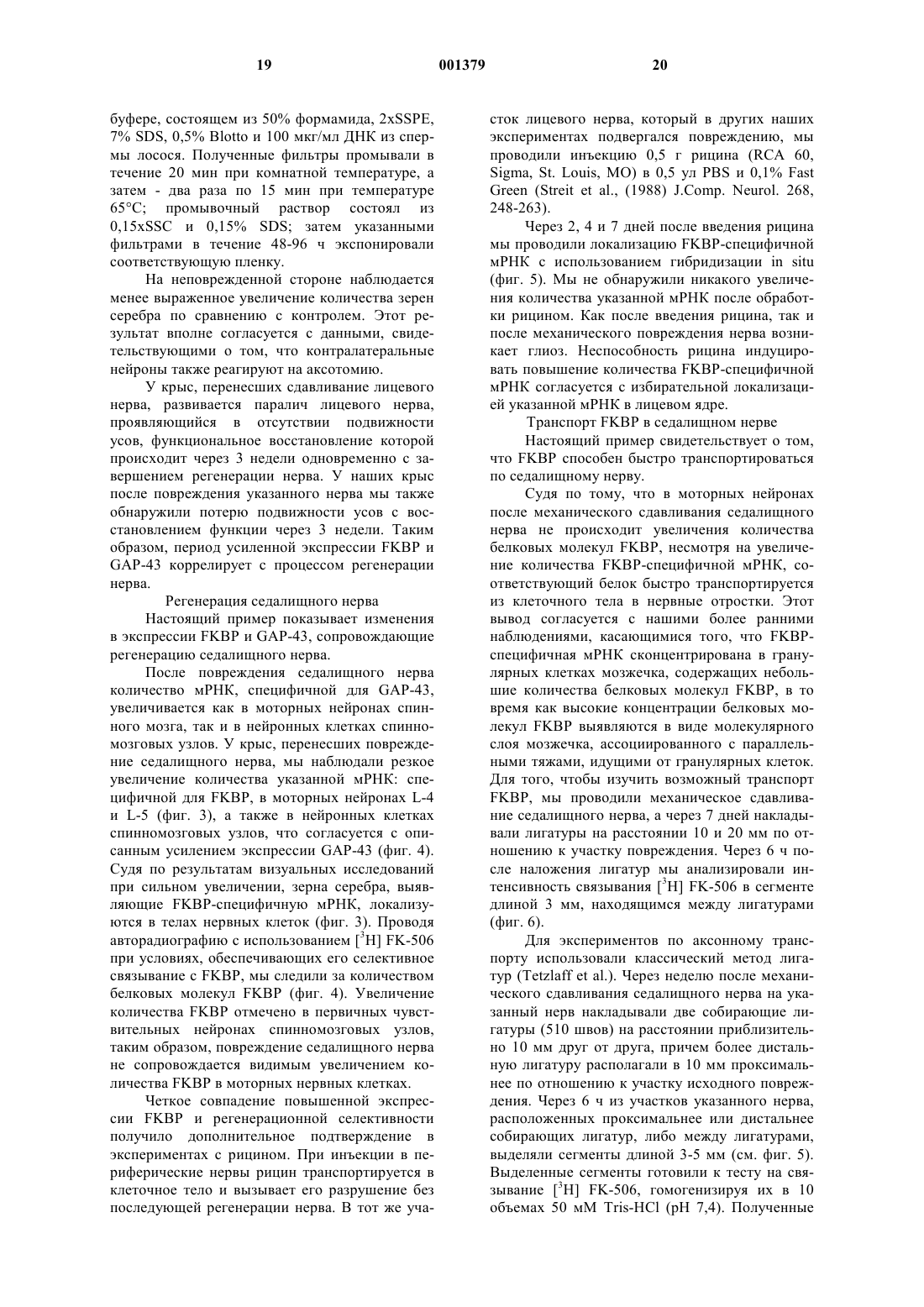

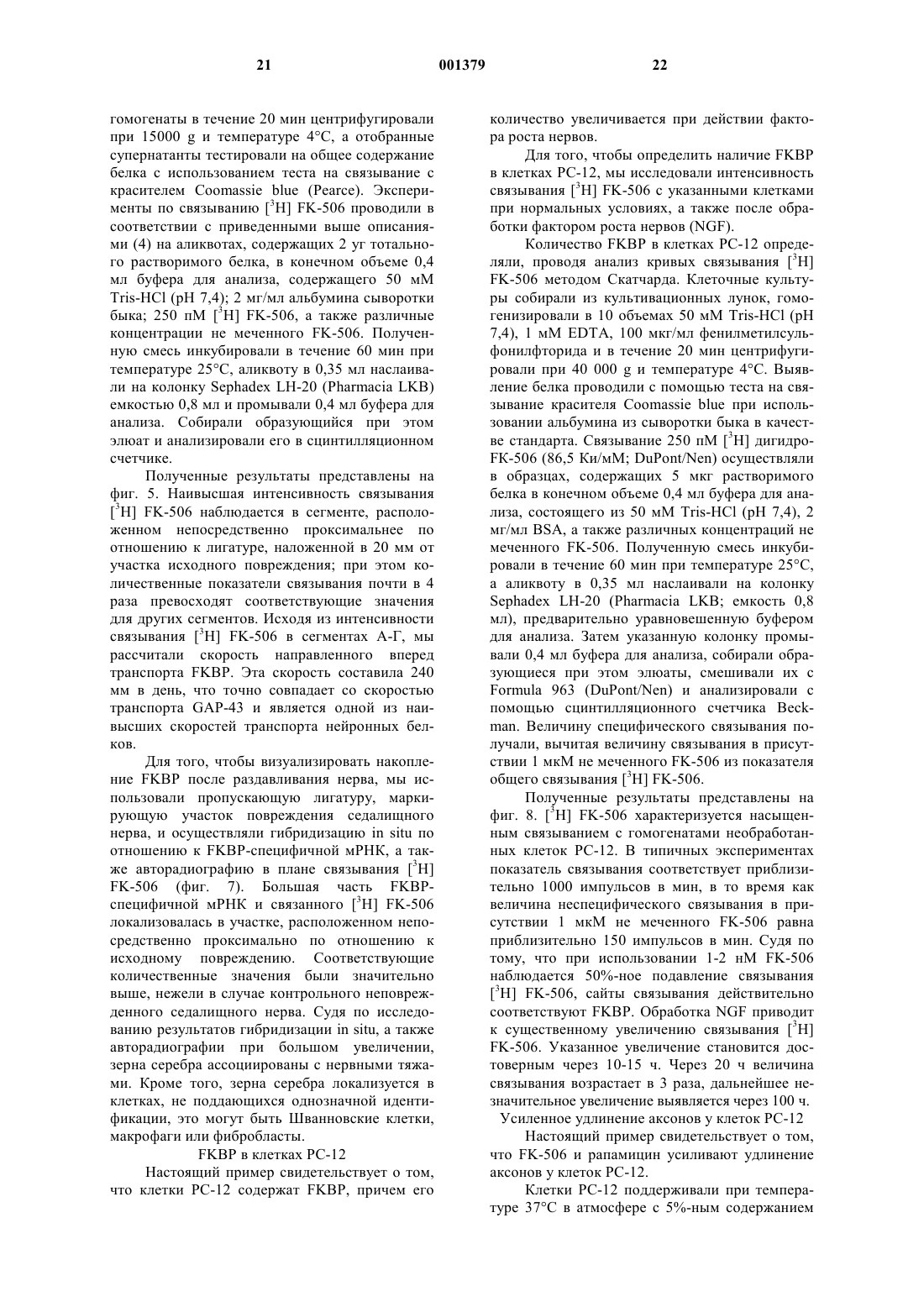

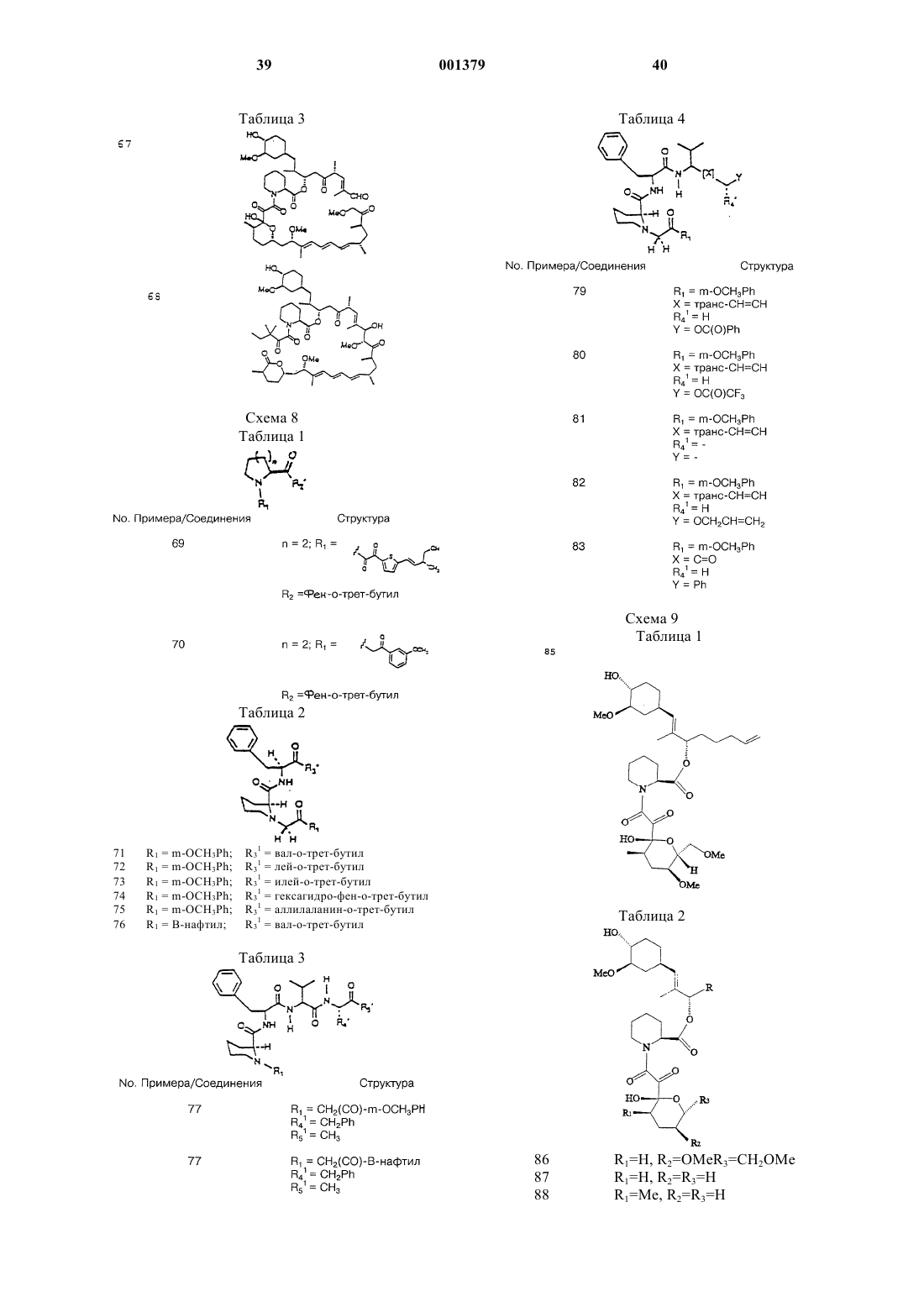

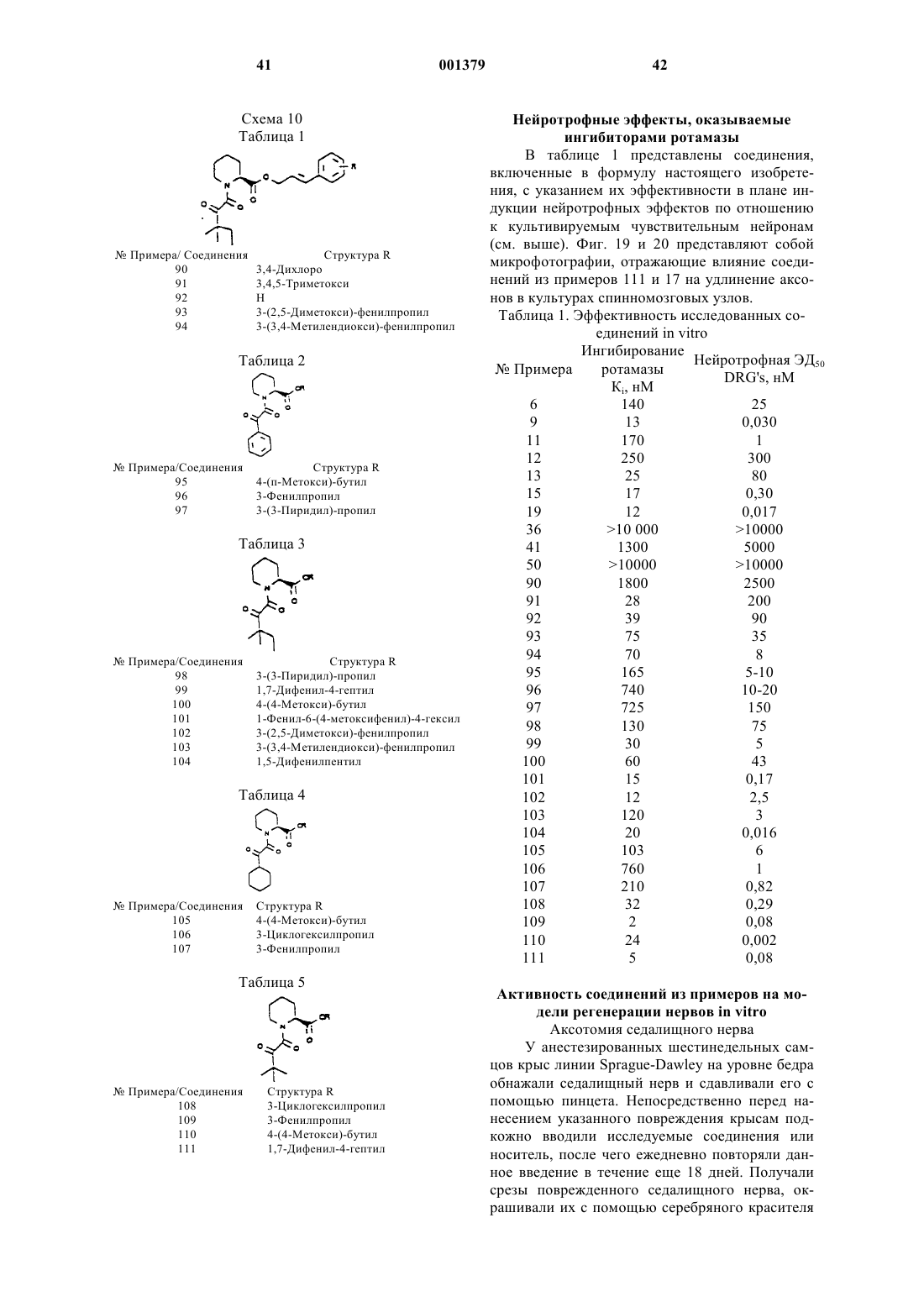

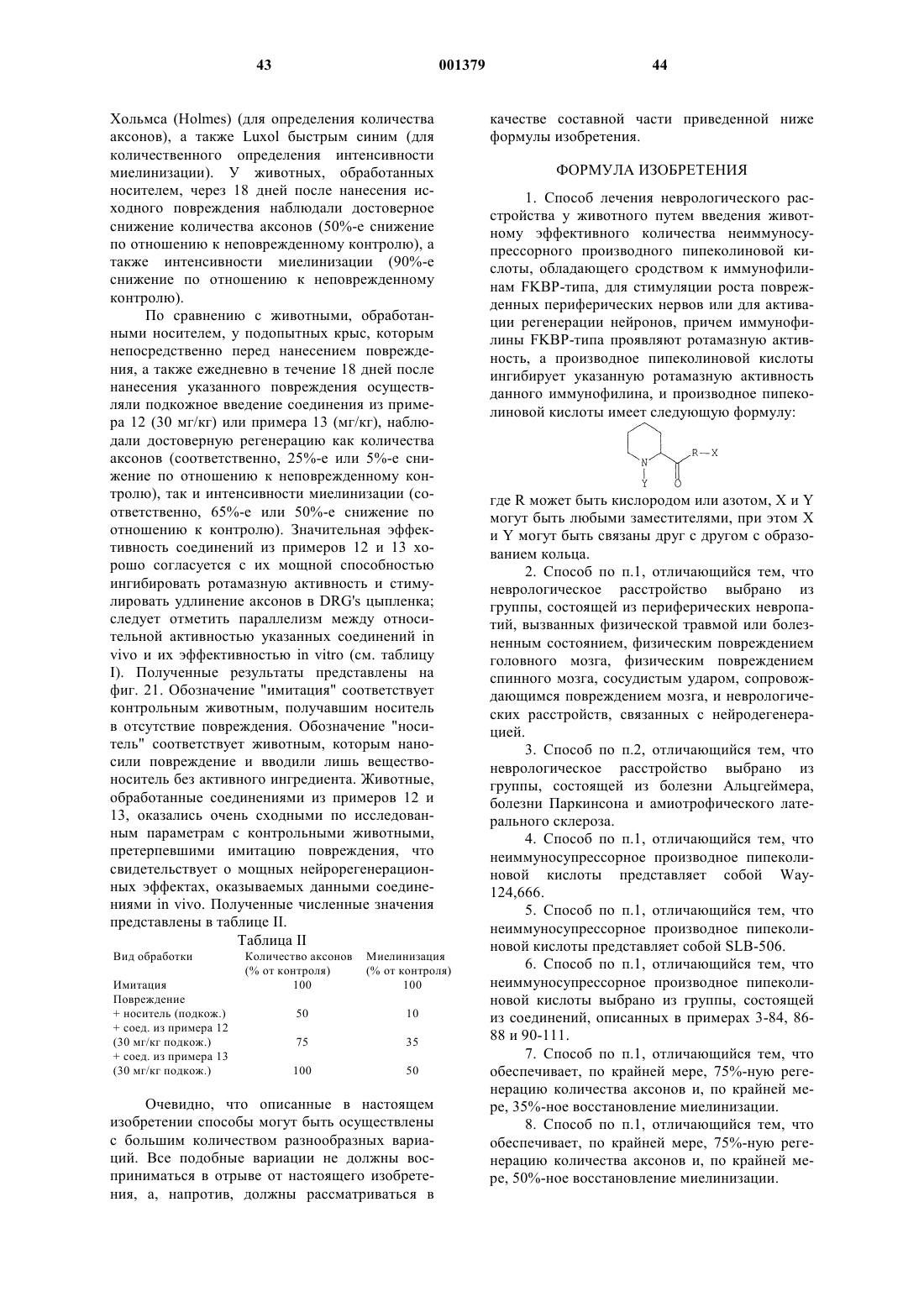

Текст