Ингибиторы протеинкиназы с.

Номер патента: 598

Опубликовано: 29.12.1999

Авторы: Джироусек Майкл Р., Макдональд Джон Х., Хит Уильям Ф., Рито Кристофер Дж.

Формула / Реферат

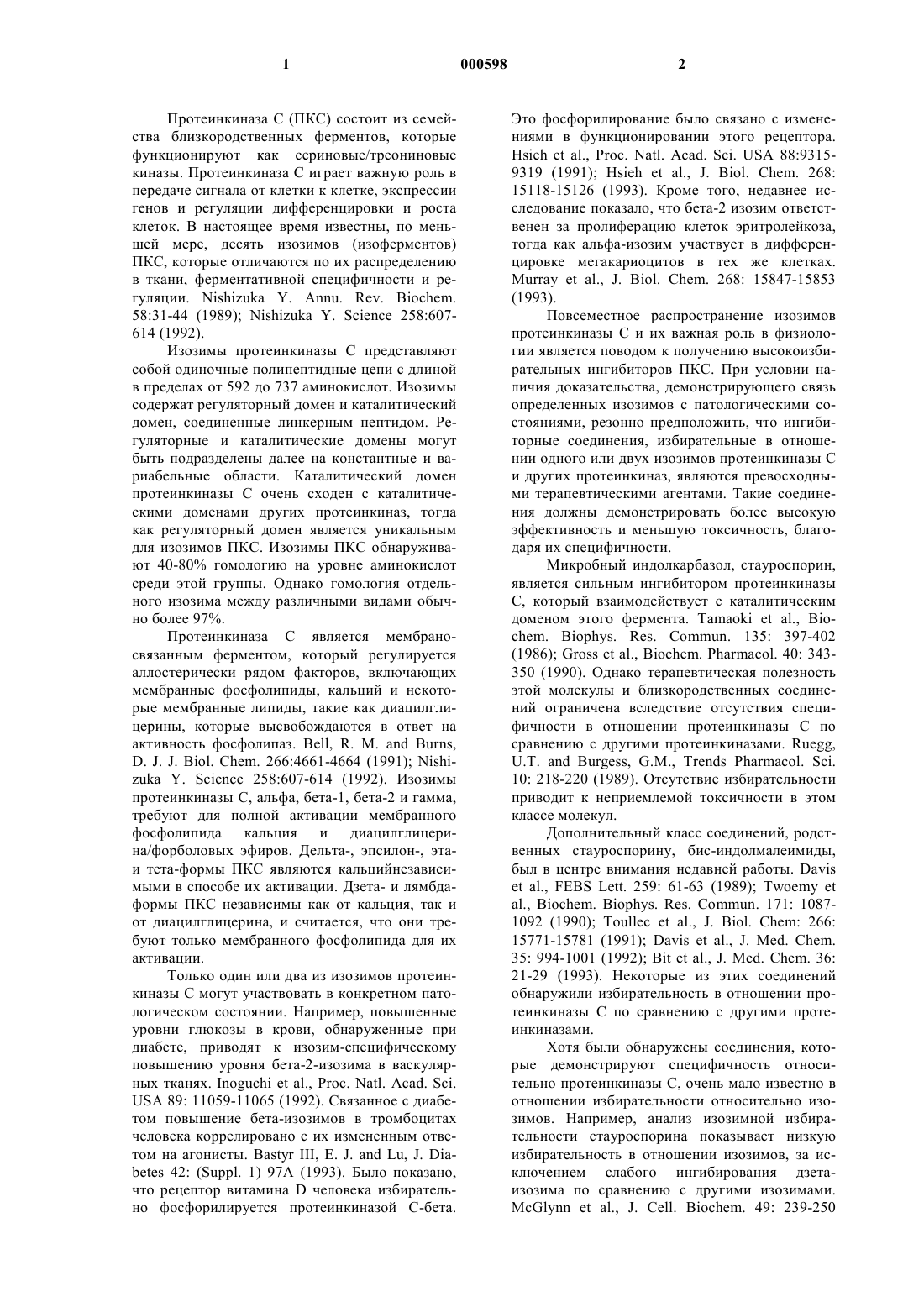

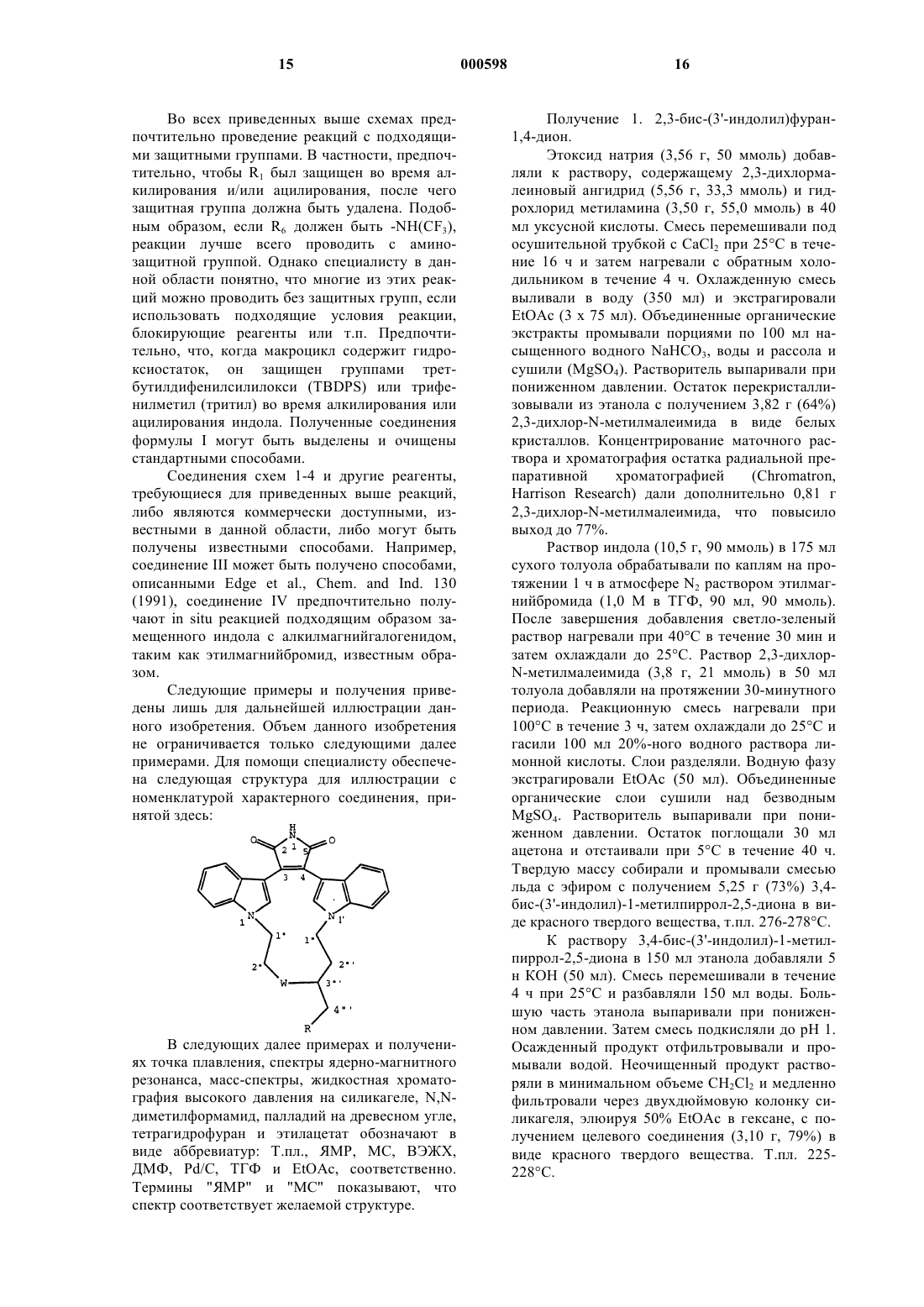

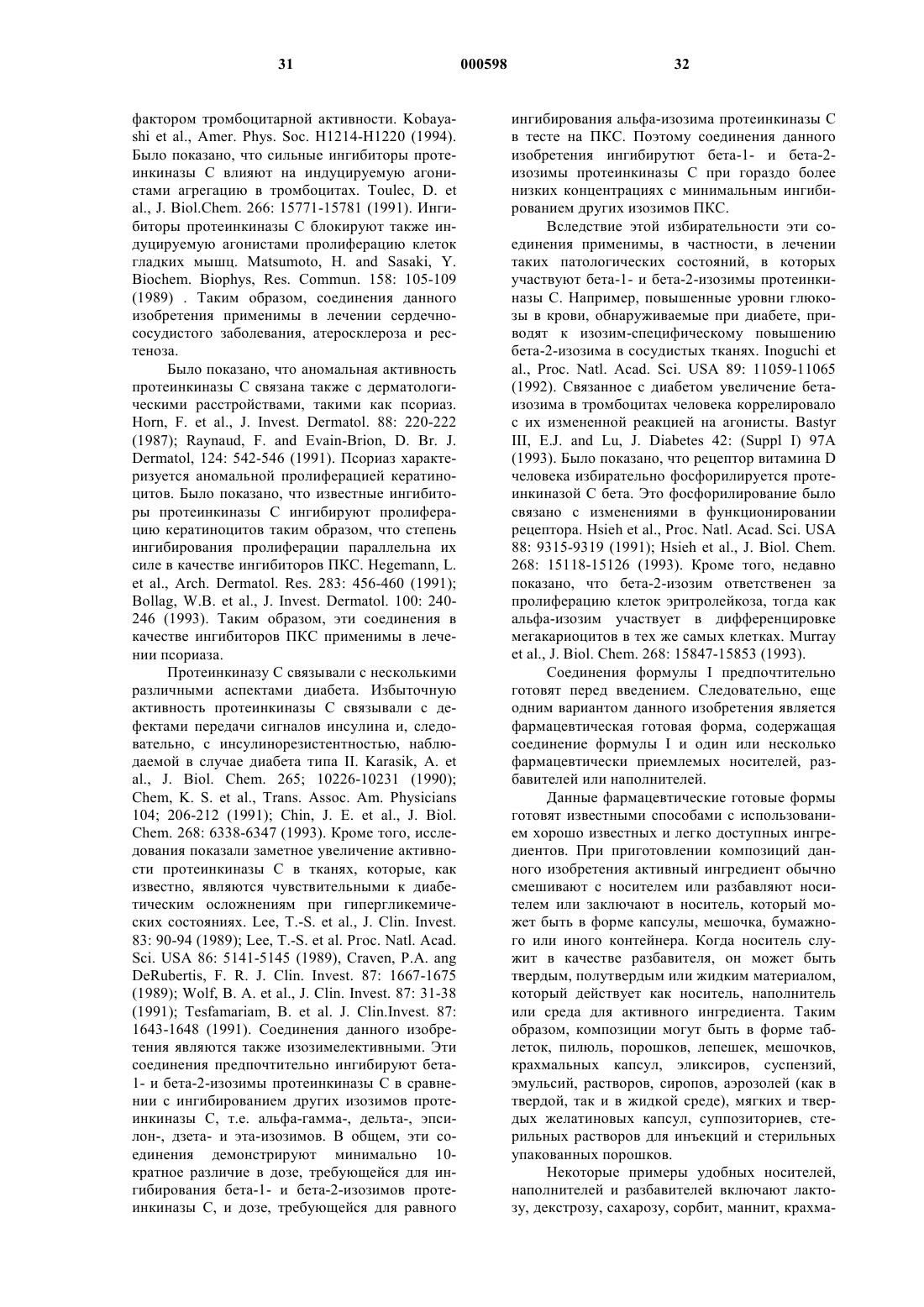

1. Соединение формулы

где

W является О, -S- или NH,

R1 представляет собой независимо водород, галоген, С1-С4-алкил, гидрокси, С1-С4-алкокси, галогеналкил, нитро, -NH(С1-С4-алкил), N(С1-С4-алкил)2 или -NНСО(С1-С4-алкил),

R2 является водородом, СН3СО-, NН2 или гидроксигруппой,

Z является -(СН2)р- или (СН2)р-O-(СН2)p-,

R6 является -NH(CF3) или -N(CF3)(СН3),

m независимо является 0, 1, 2 или 3,

р независимо является 0, 1 или 2

или его фармацевтически приемлемая соль или сольват.

2. Соединение по п.1, в котором R2 является водородом.

3. Соединение по п.2, в котором W является -О-.

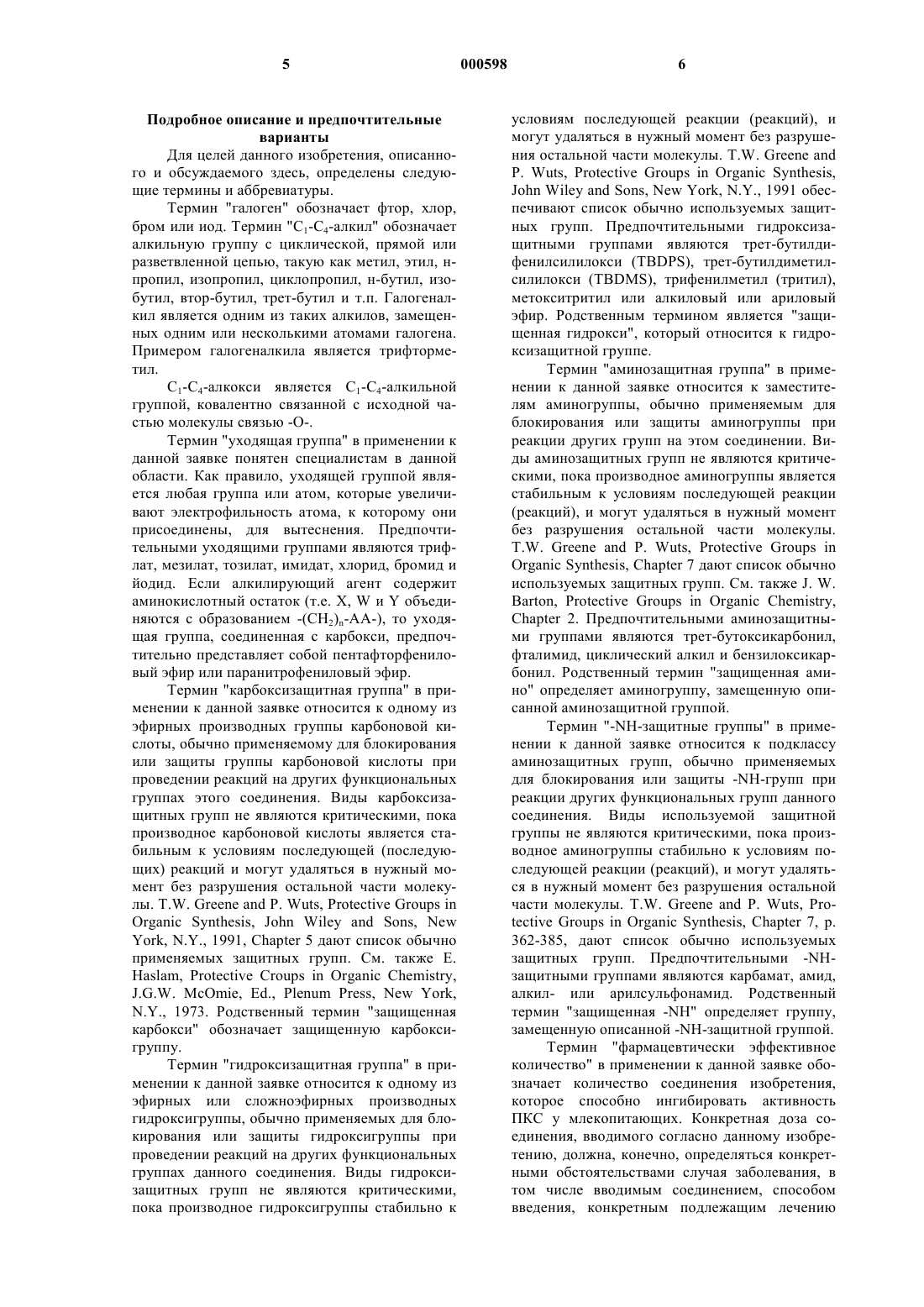

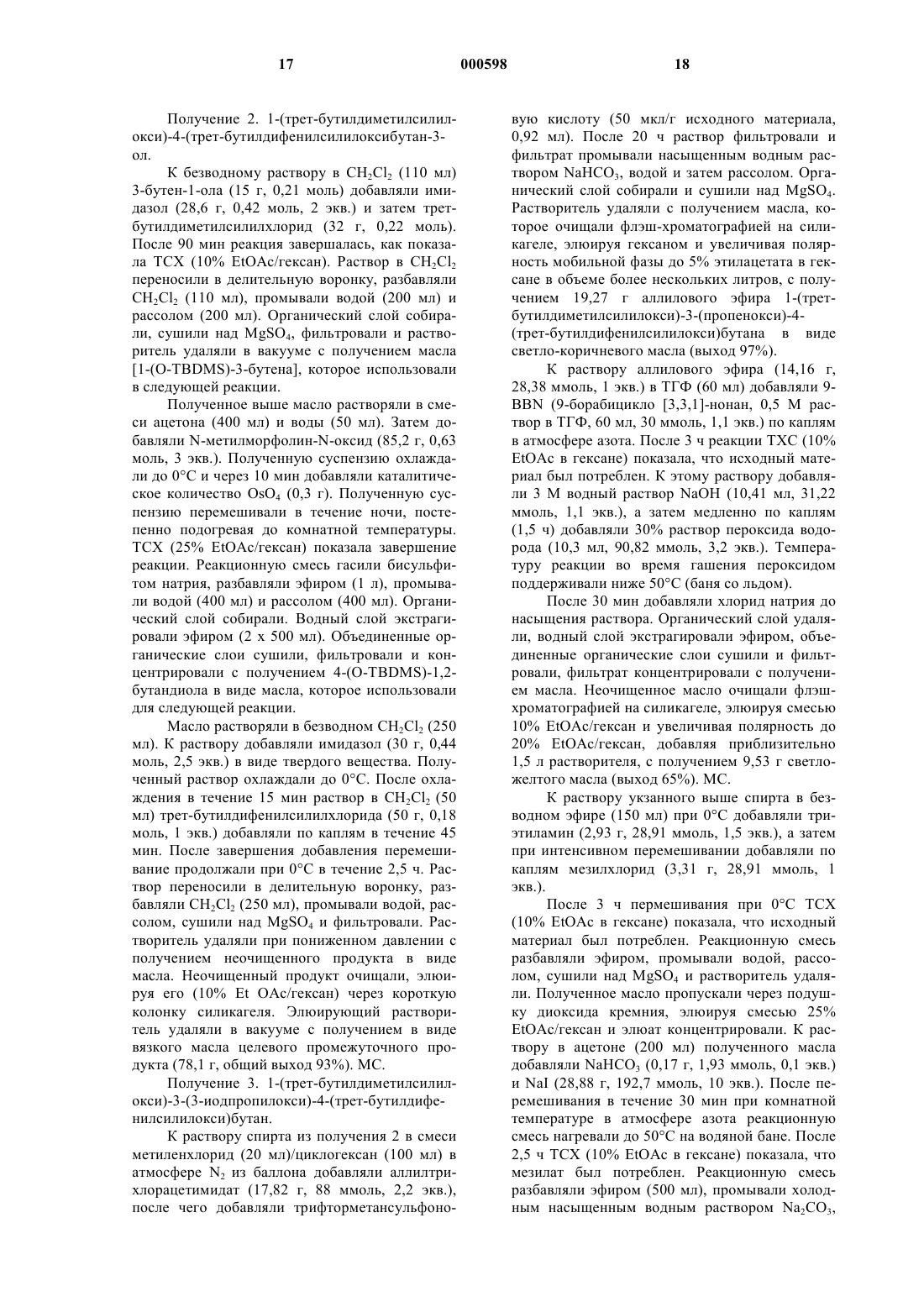

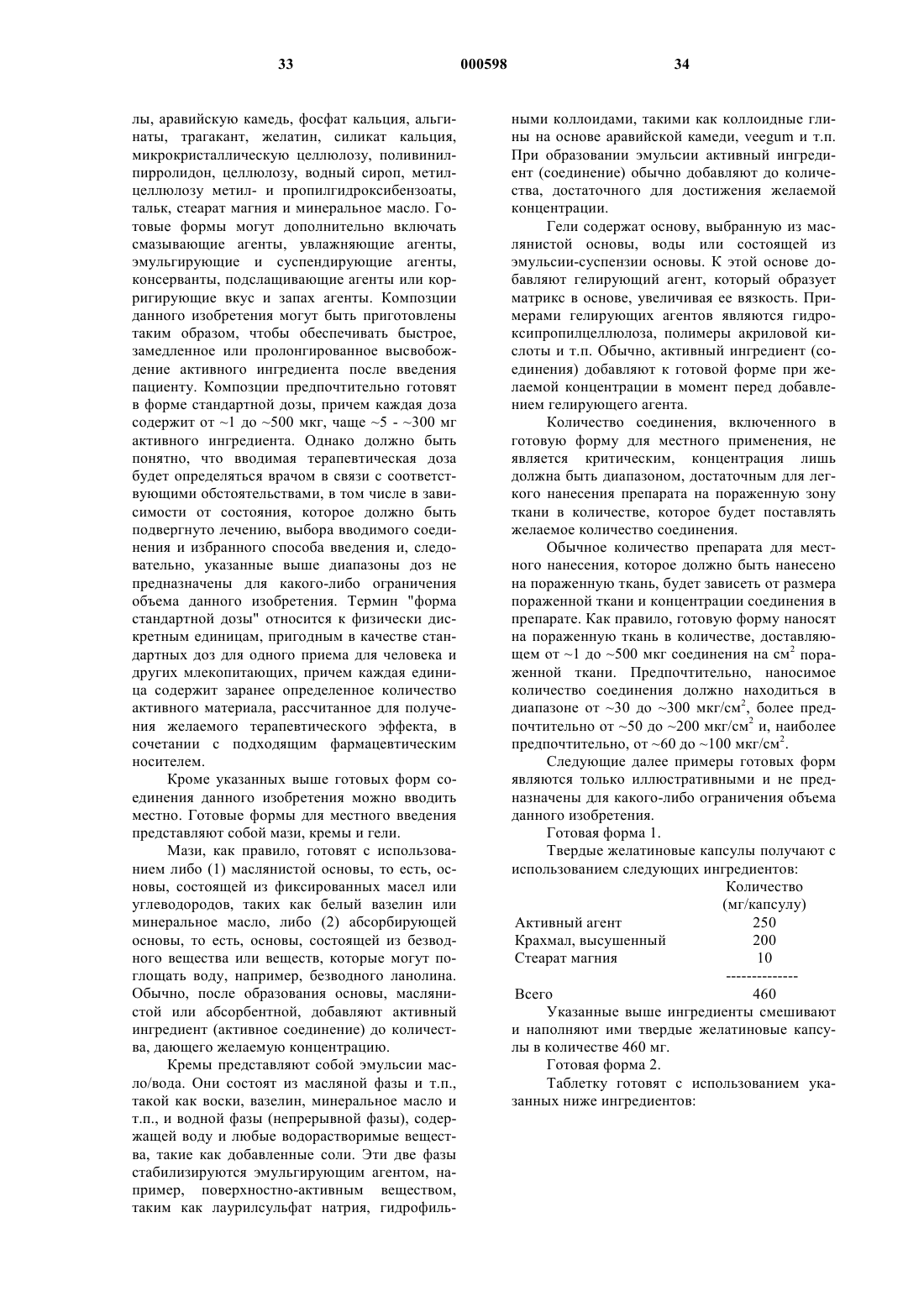

4. Соединение по п.3, которое имеет формулу

где Z является -СН2-, R6 является -NН(СF3) или N(СF3)(СН3).

5. Способ лечения сахарного диабета и его осложнений, отличающийся тем, что предусматривает введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, терапевтического количества соединения любого из пп.1-4.

6. Способ ингибирования протеинкиназы С, отличающийся тем, что предусматривает введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, фармацевтически эффективного количества соединения любого из пп.1-4.

7. Способ лечения центрального ишемического повреждения мозга, отличающийся тем, что предусматривает введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, терапевтического количества соединения любого из пп.1-4.

8. Способ лечения сердечно-сосудистой ишемии, отличающийся тем, что предусматривает введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, терапевтического количества соединения любого из пп.1-4.

9. Способ лечения воспалениия, отличающийся тем, что предусматривает введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, терапевтического количества соединения любого из пп.1-4.

10. Способ лечения рестеноза, отличающийся тем, что предусматривает введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, терапевтического количества соединения любого из пп.1-4.

11. Способ лечения атеросклероза, отличающийся тем, что предусматривает введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, терапевтического количества соединения любого из пп.1-4.

12. Способ лечения псориаза, отличающийся тем, что предусматривает введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, терапевтического количества соединения любого из пп.1-4.

13. Способ лечения болезни Альцгеймера, отличающийся тем, что предусматривает введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, терапевтического количества соединения любого из пп.1-4.

14. Способ лечения рака, отличающийся тем, что предусматривает введение млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, терапевтического количества соединения любого из пп.1-4.

15. Фармацевтические композиции, отличающиеся тем, что содержат соединение по любому из пп.1-4 вместе с одним или несколькими фармацевтически приемлемыми наполнителями, носителями или разбавителями.

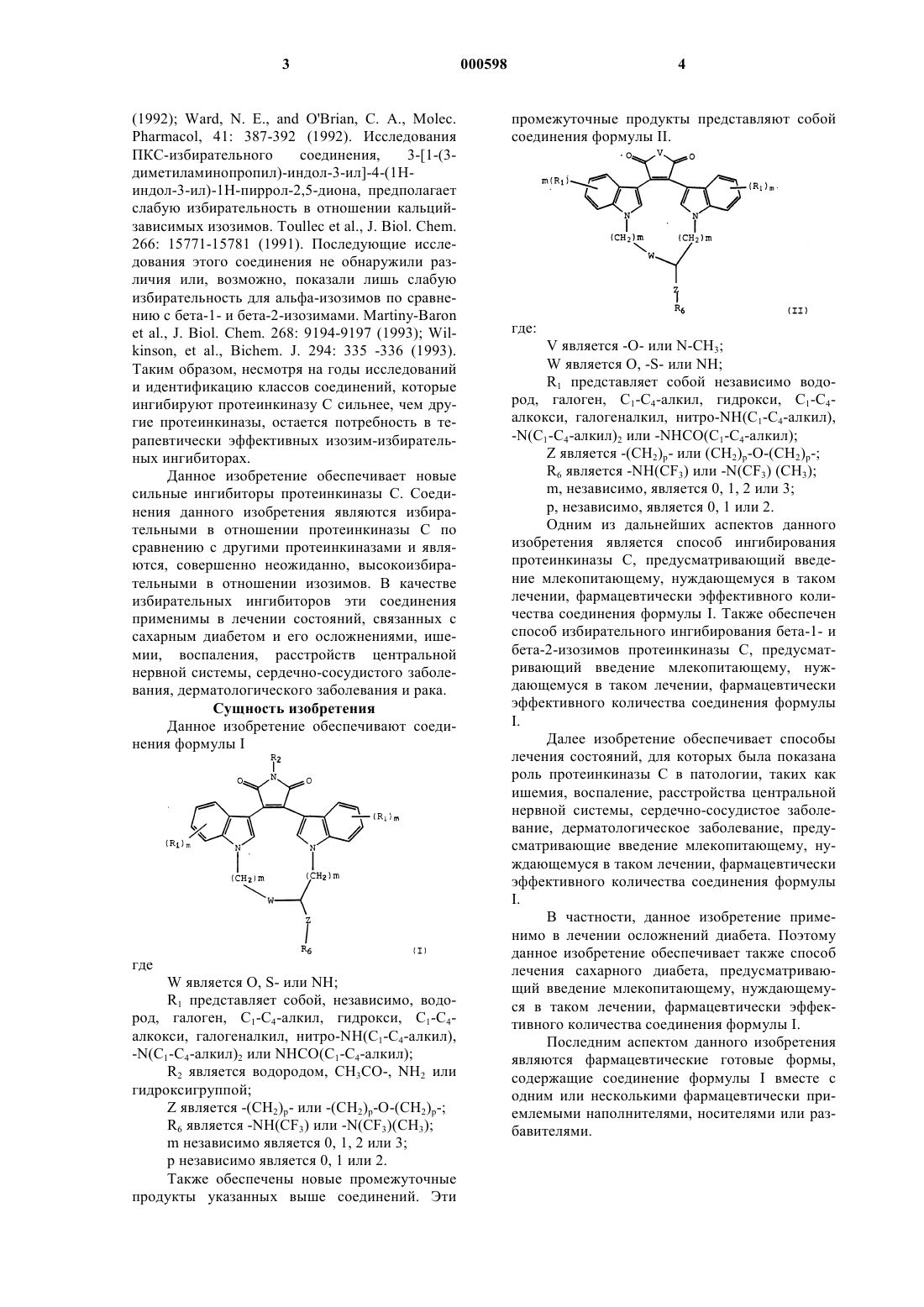

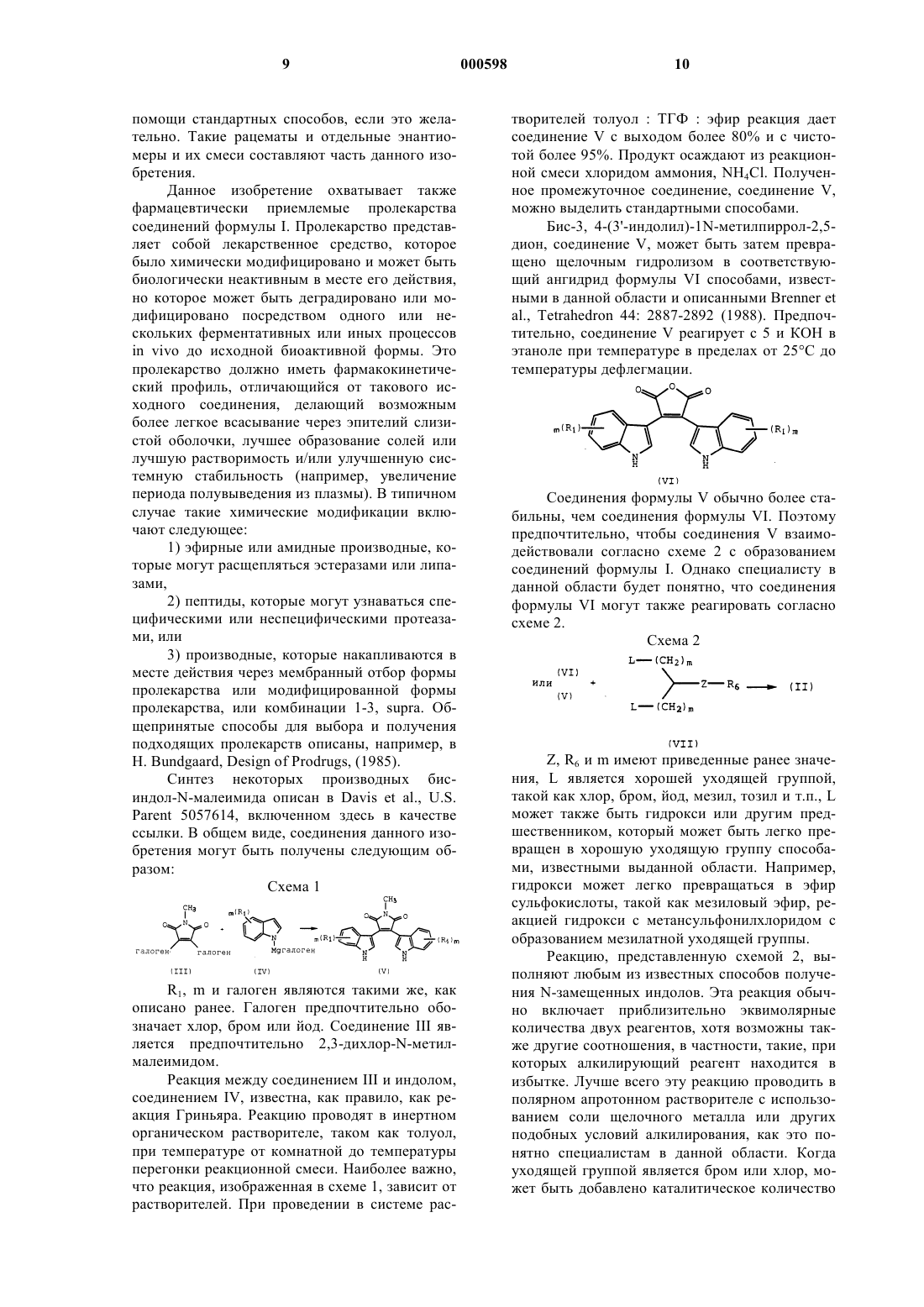

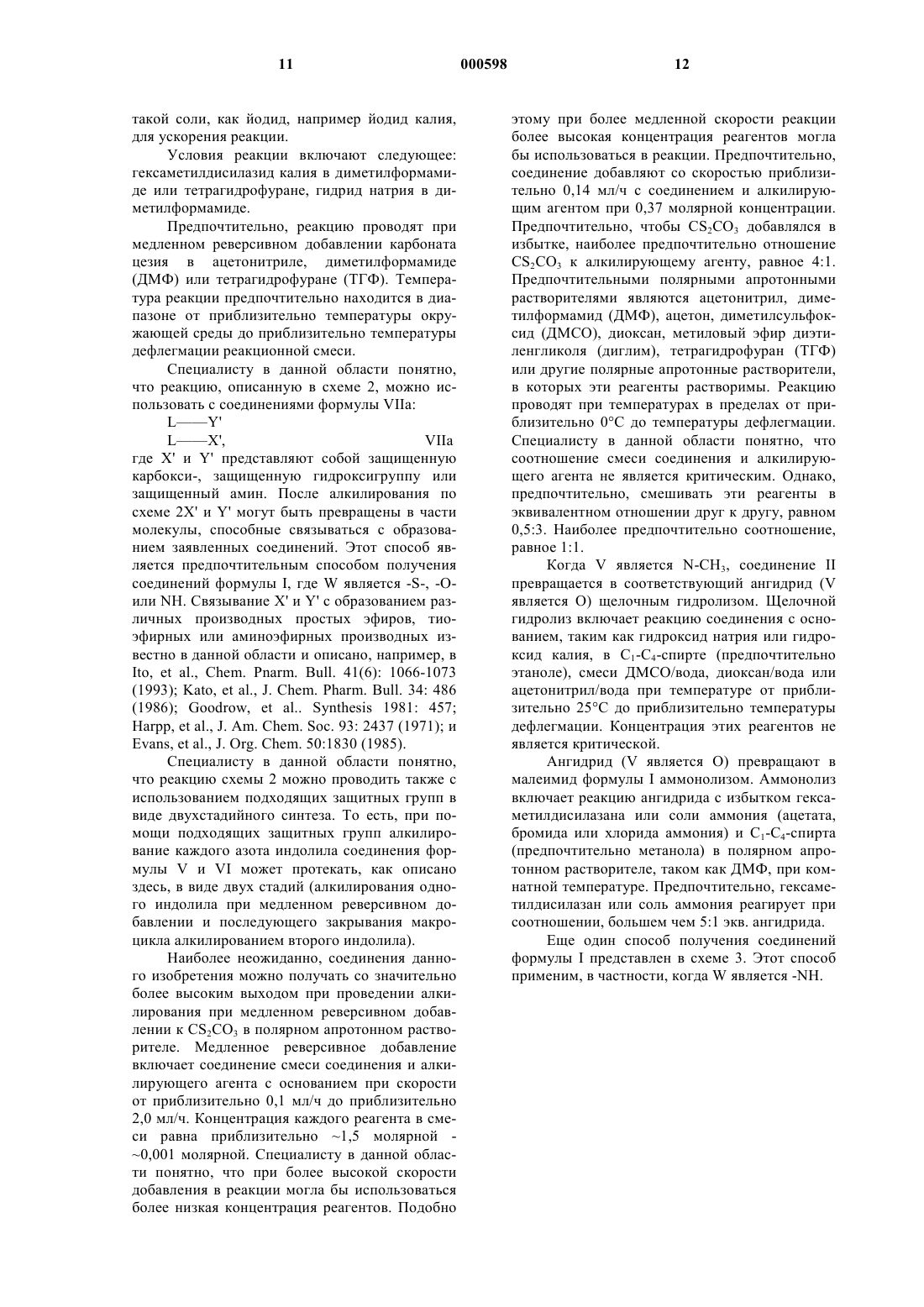

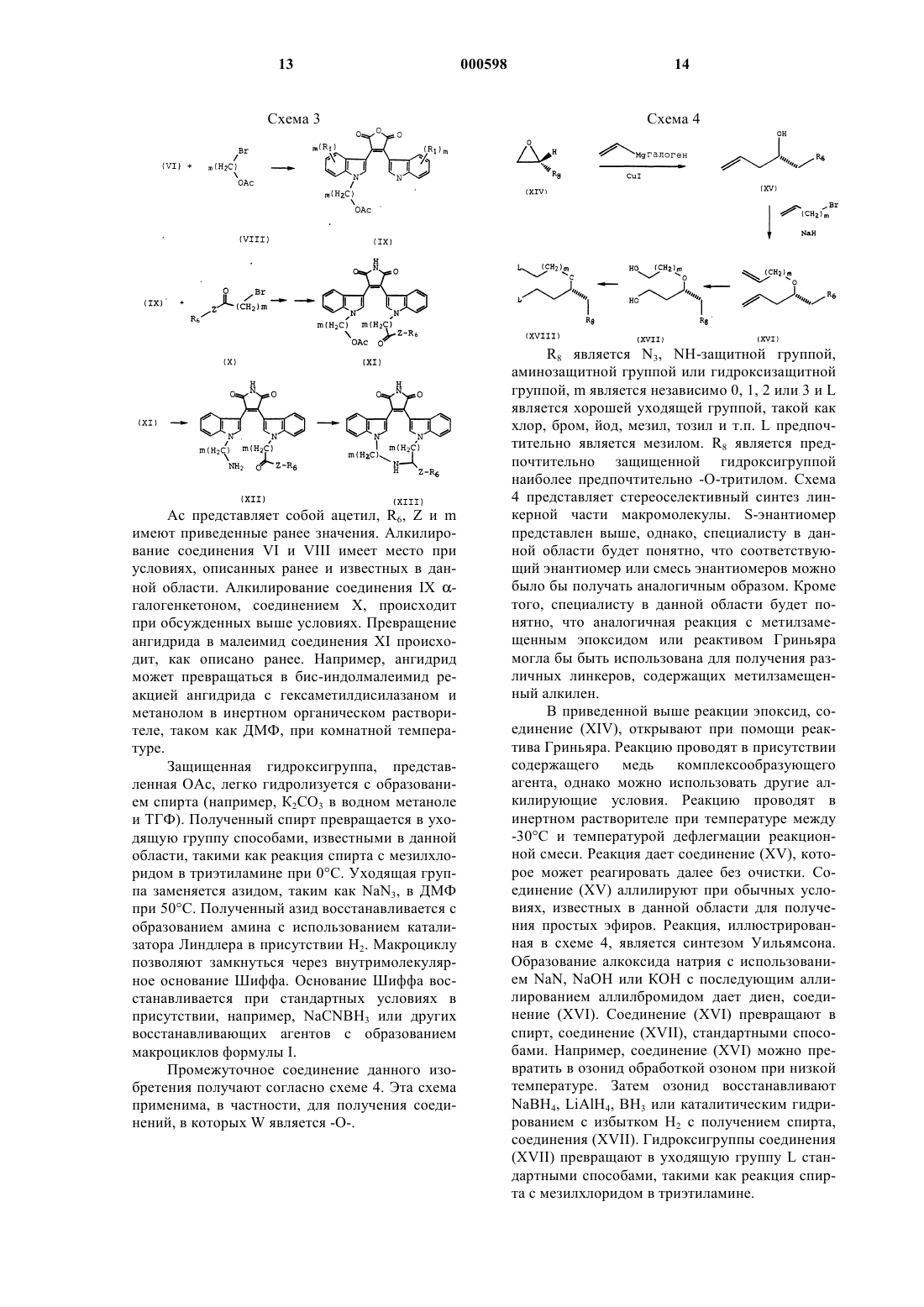

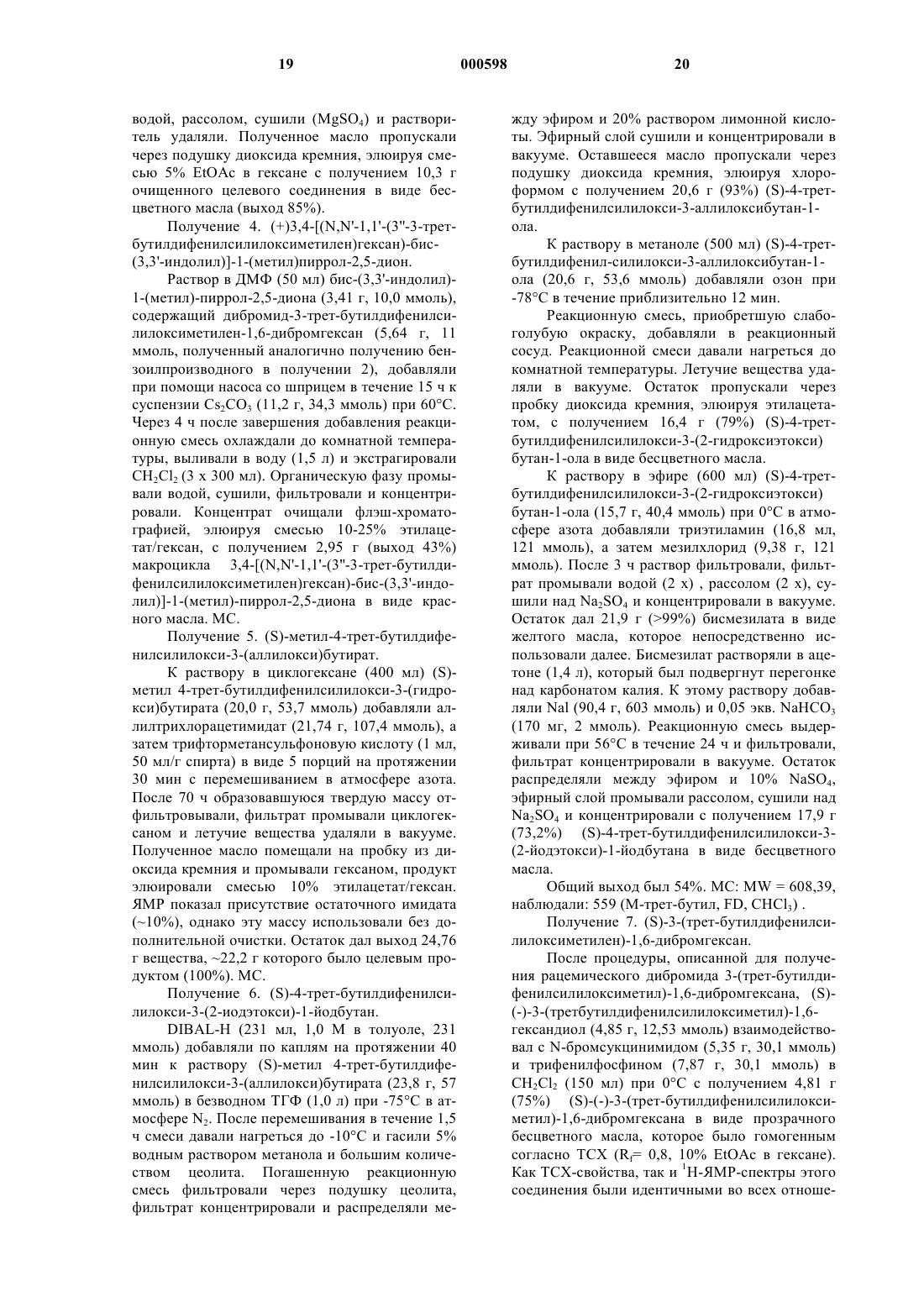

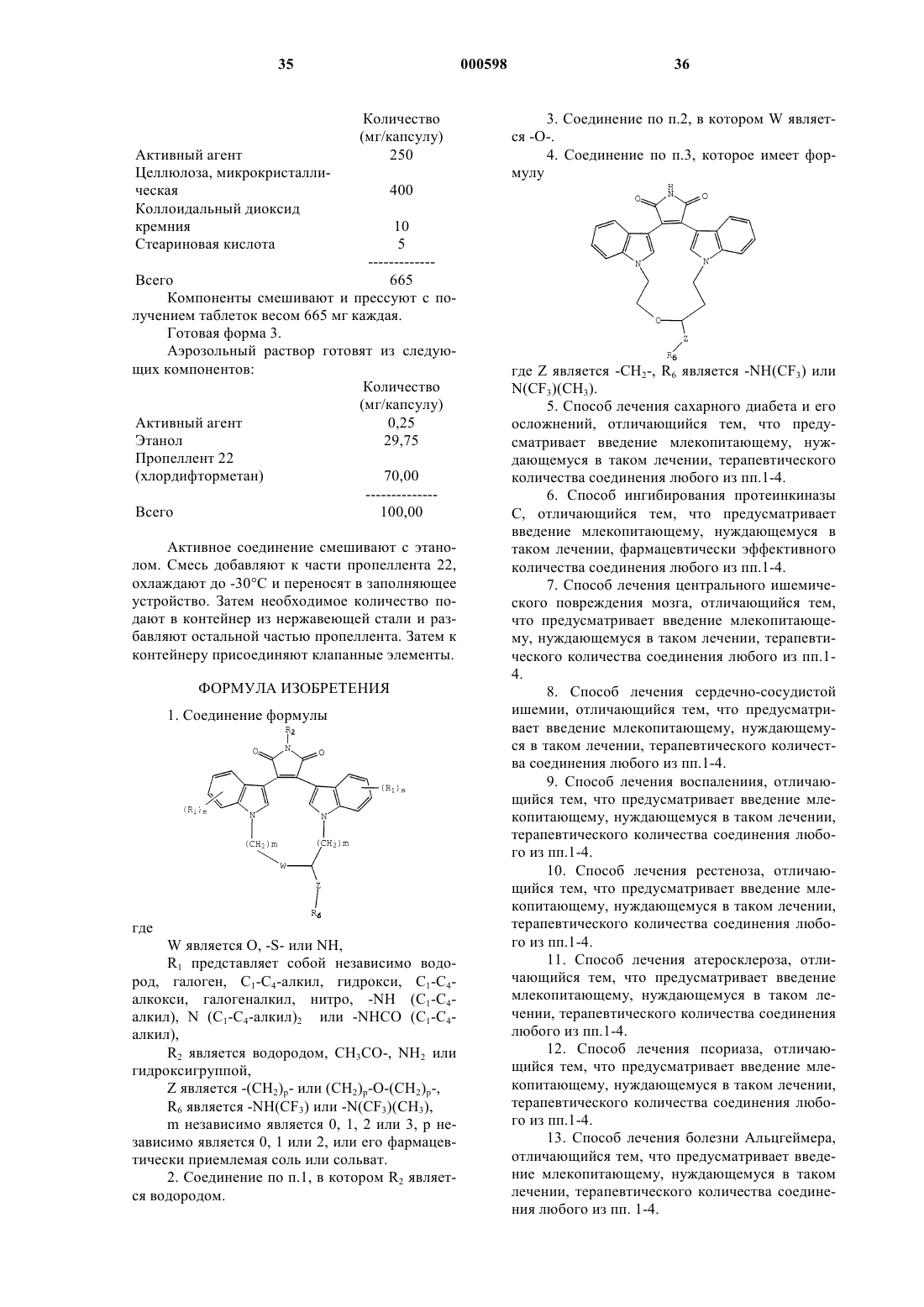

16. Способ получения соединения любого из пп.1-4, отличающийся тем, что предусматривает взаимодействие соединения формулы

где

V является -О- или N-СН3;

W является O,-S- или -NH;

R1 представляет собой независимо водород, галоген, С1-С4-алкил, гидрокси, С1-С4-алкокси, галогеналкил, нитро, -NH(С1-С4-алкил), -N(С1-С4-алкил)2 или NHCO(С1-С4-алкил),

Z является -(СН2)p или -(СН2)p-O-(СН2)p,

R6 является -NН(СF3) или -N(СF3)(СН3);

m независимо является 0, 1, 2 или 3,

р независимо является 0, 1 или 2,

с избытком смеси реагента и С1-С4-спирта в полярном апротонном растворителе, причем указанный реагент выбирают из гексаметилдисилазана или соли аммония.

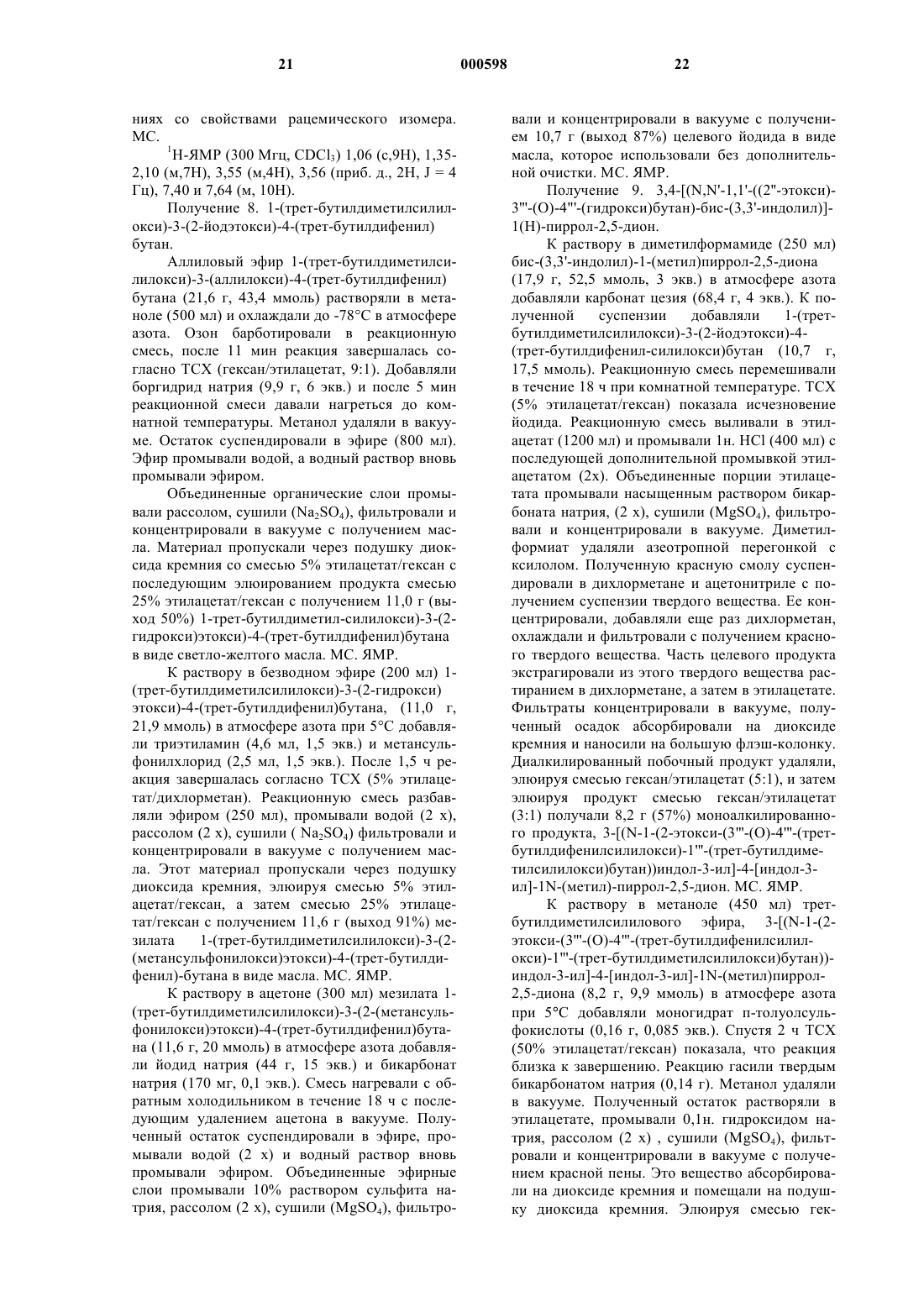

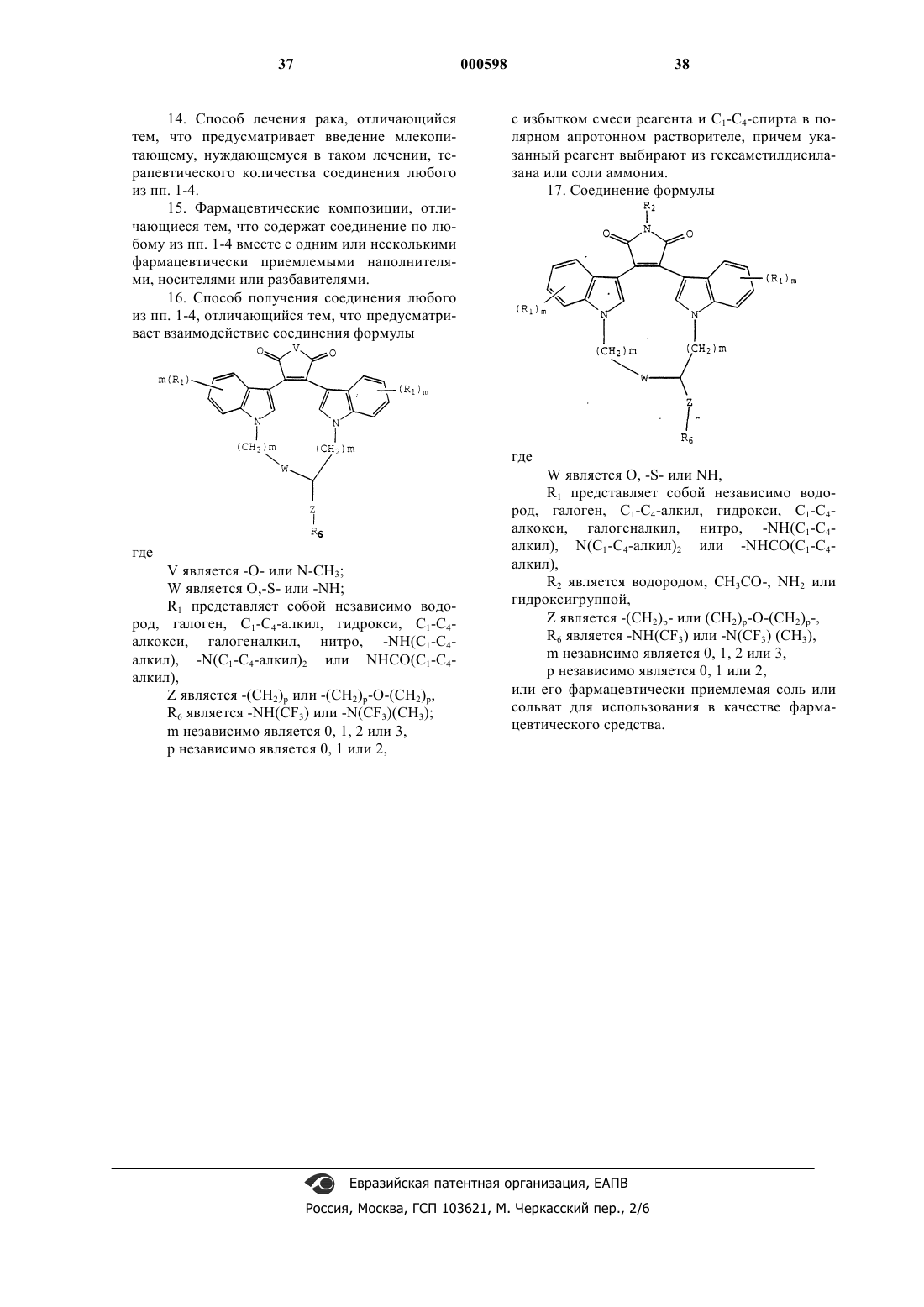

17. Соединение формулы

где

W является О, -S- или NH,

R1 представляет собой независимо водород, галоген, С1-С4-алкил, гидрокси, С1-С4-алкокси, галогеналкил, нитро, -NH(С1-С4-алкил), N(С1-С4-алкил)2 или -NHCO(C1-C4-алкил),

R2 является водородом, СН3СО-, NH2 или гидроксигруппой,

Z является -(СН2)р- или (СН2)p-O-(СН2)p-,

R6 является -NH(CF3) или -N(CF3) (СН3),

m независимо является 0,1,2 или 3,

р независимо является 0, 1 или 2,

или его фармацевтически приемлемая соль или сольват для использования в качестве фармацевтического средства.

Текст