Аллофероны-иммуномодулирующие пептиды

Номер патента: 4879

Опубликовано: 26.08.2004

Авторы: Ким Су Ин, Беккер Герман Петрович, Бюле Филипп, Черныш Сергей Иванович, Махалдиани Наталья Борисовна, Хоффман Жюль А.

Формула / Реферат

1. Аллофероны - иммуномодулирующие пептиды общей формулы (1)

X1-His-Gly-X2-His-Gly-Val-X3 1

или их фармацевтически приемлемые соли, или эфиры, или амиды, где

X1 отсутствует либо содержит не менее 1 аминокислоты,

X2 содержит не менее 1 аминокислоты либо представляет собой пептидную связь,

X3 отсутствует либо содержит не менее 1 аминокислоты,

причем указанные аминокислоты выбраны из групп алифатической, ароматической или гетероциклической.

2. Фрагмент любого из пептидов по п.1, сохраняющий иммуномодулирующую активность.

3. Пептиды по пп.1-2, обладающие свойствами индукторов синтеза интерферона.

4. Пептиды по пп.1-2, обладающие свойствами стимуляторов цитотоксической активности лимфоцитов человека и животных.

5. Пептиды по пп.1-2, обладающие антивирусной активностью.

6. Пептиды по пп.1-2, обладающие противоопухолевой активностью.

7. Фармацевтическая композиция, обладающая иммуномодулирующей активностью, содержащая пептид или смесь пептидов по пп.1-2, или их фармацевтически приемлемые соли или их эфиры, в сочетании с фармацевтически приемлемым носителем.

Текст

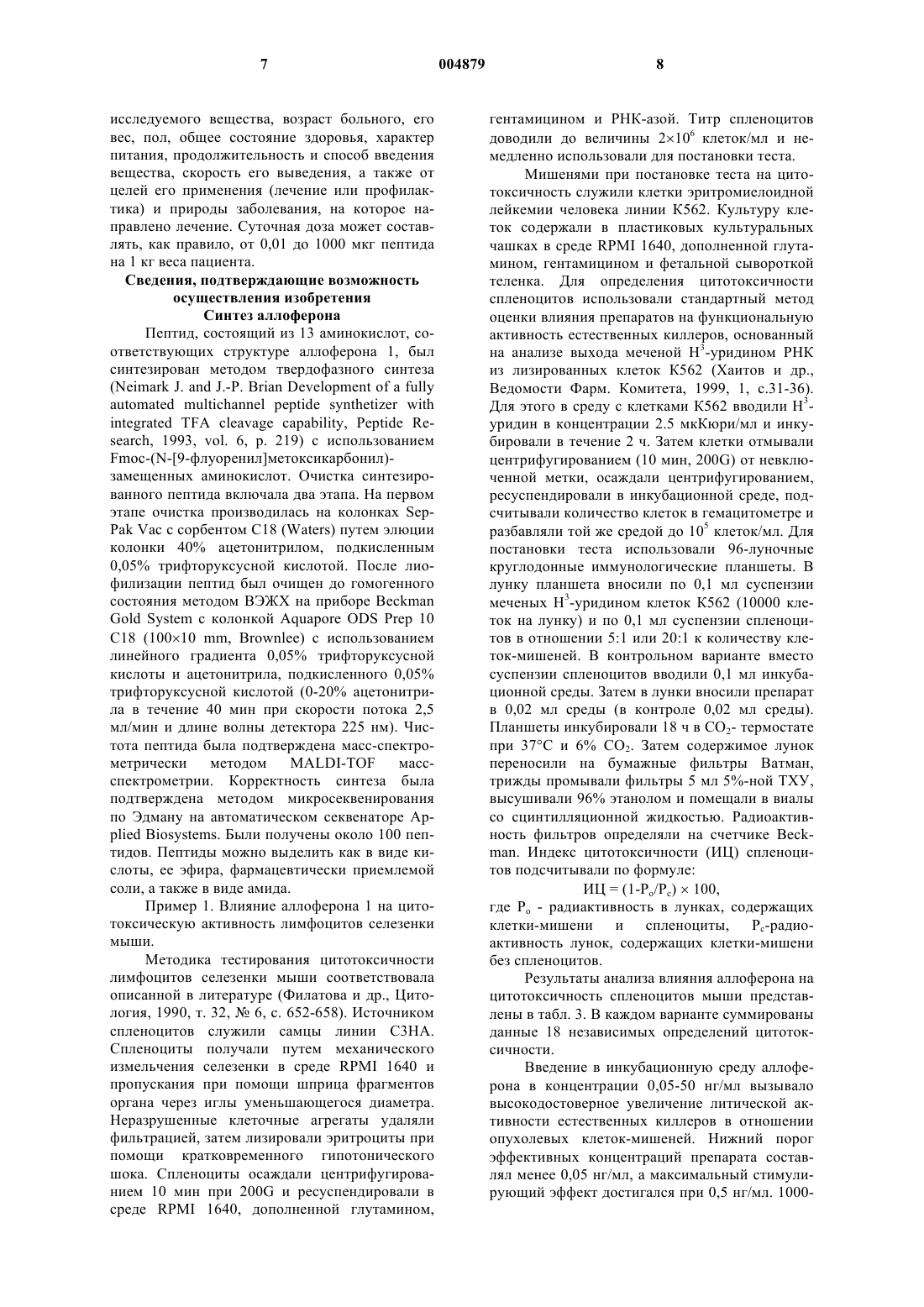

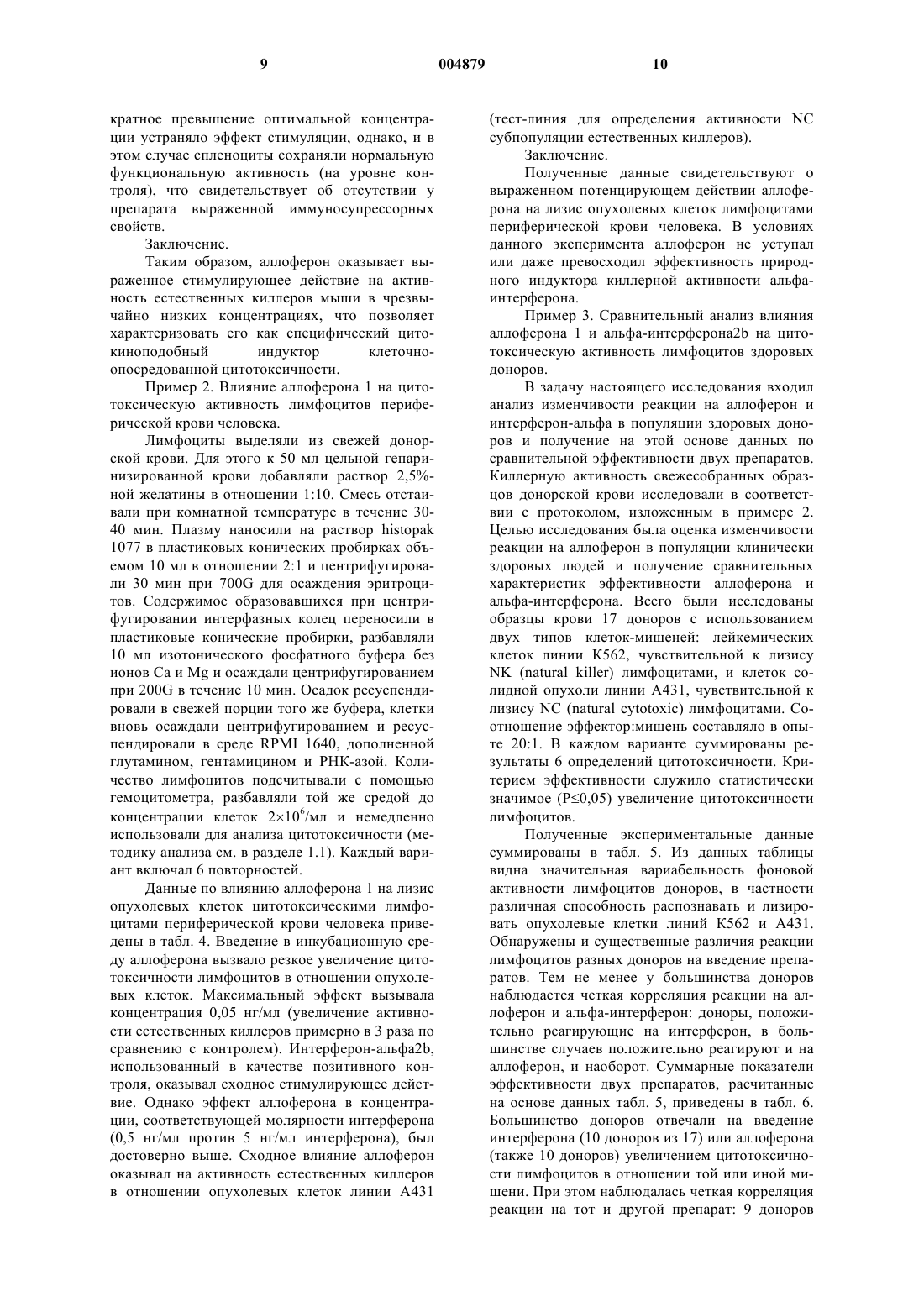

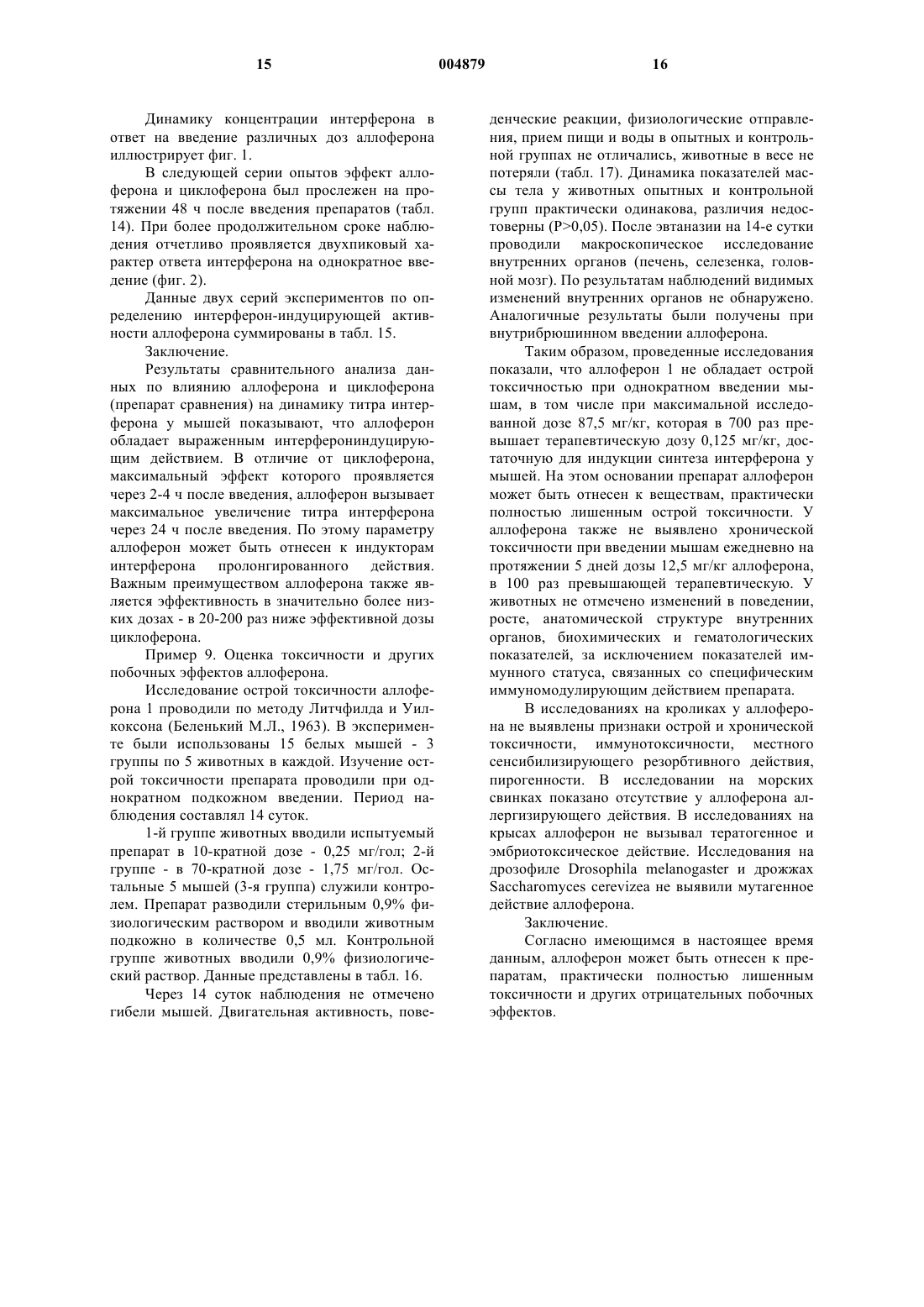

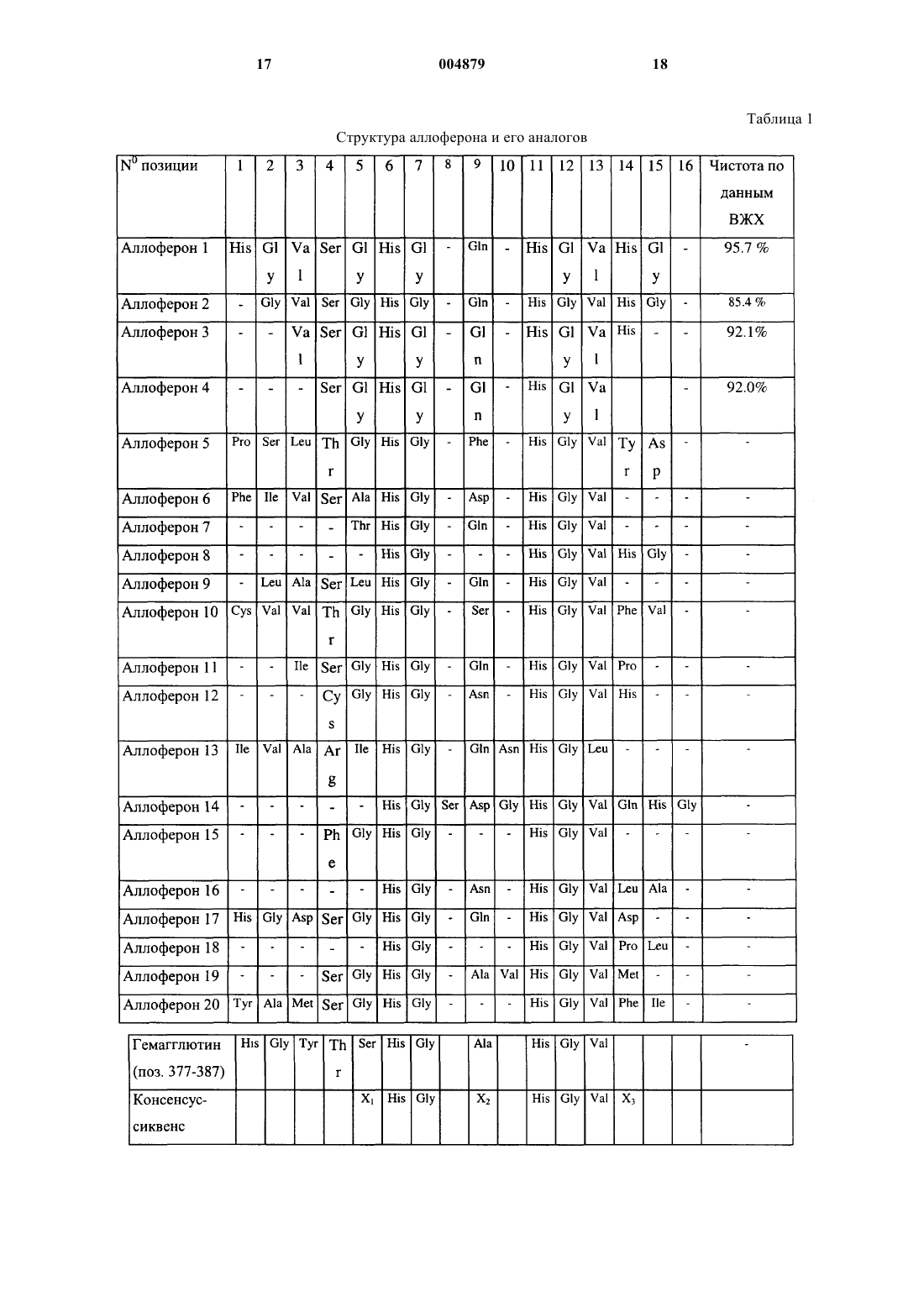

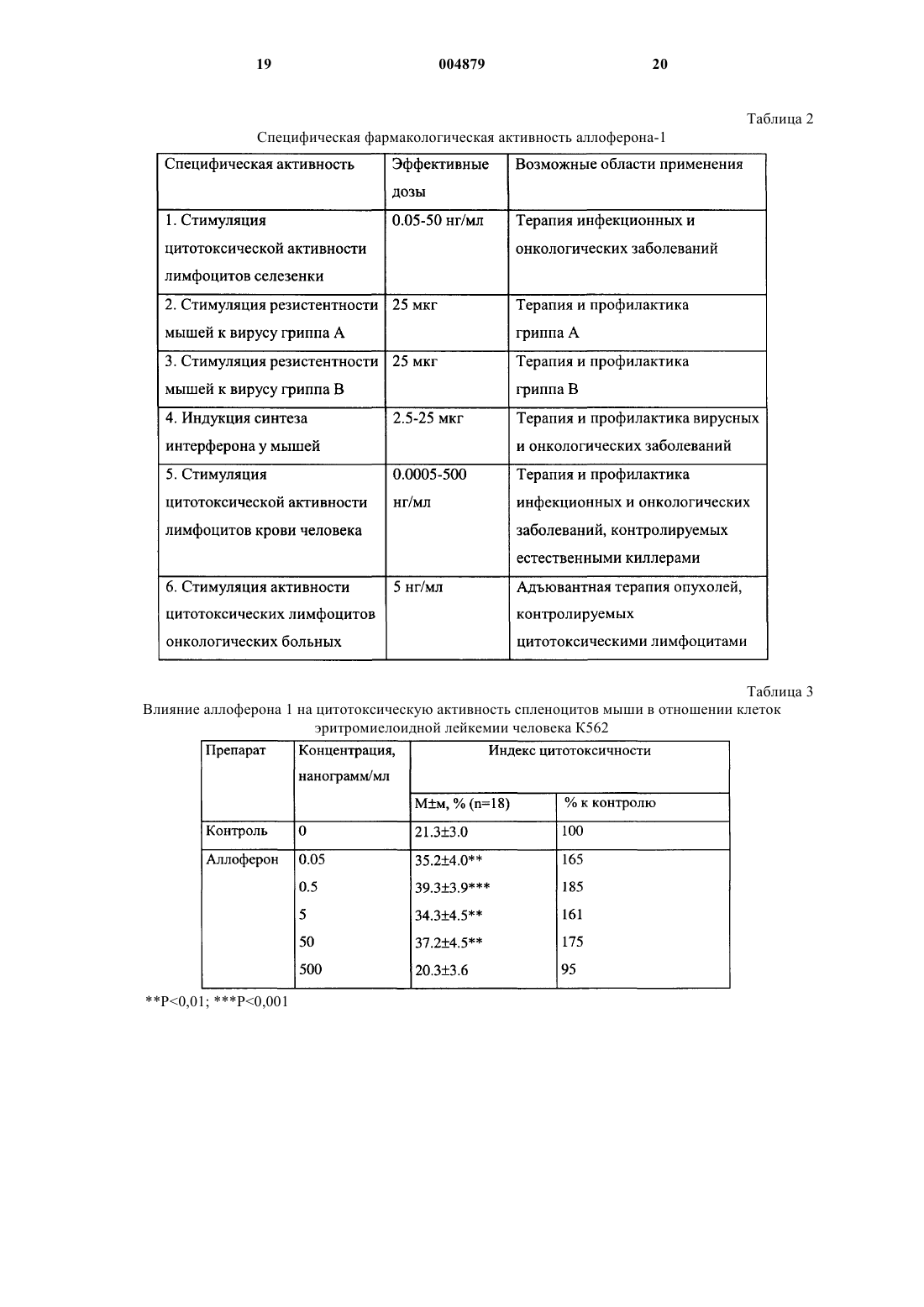

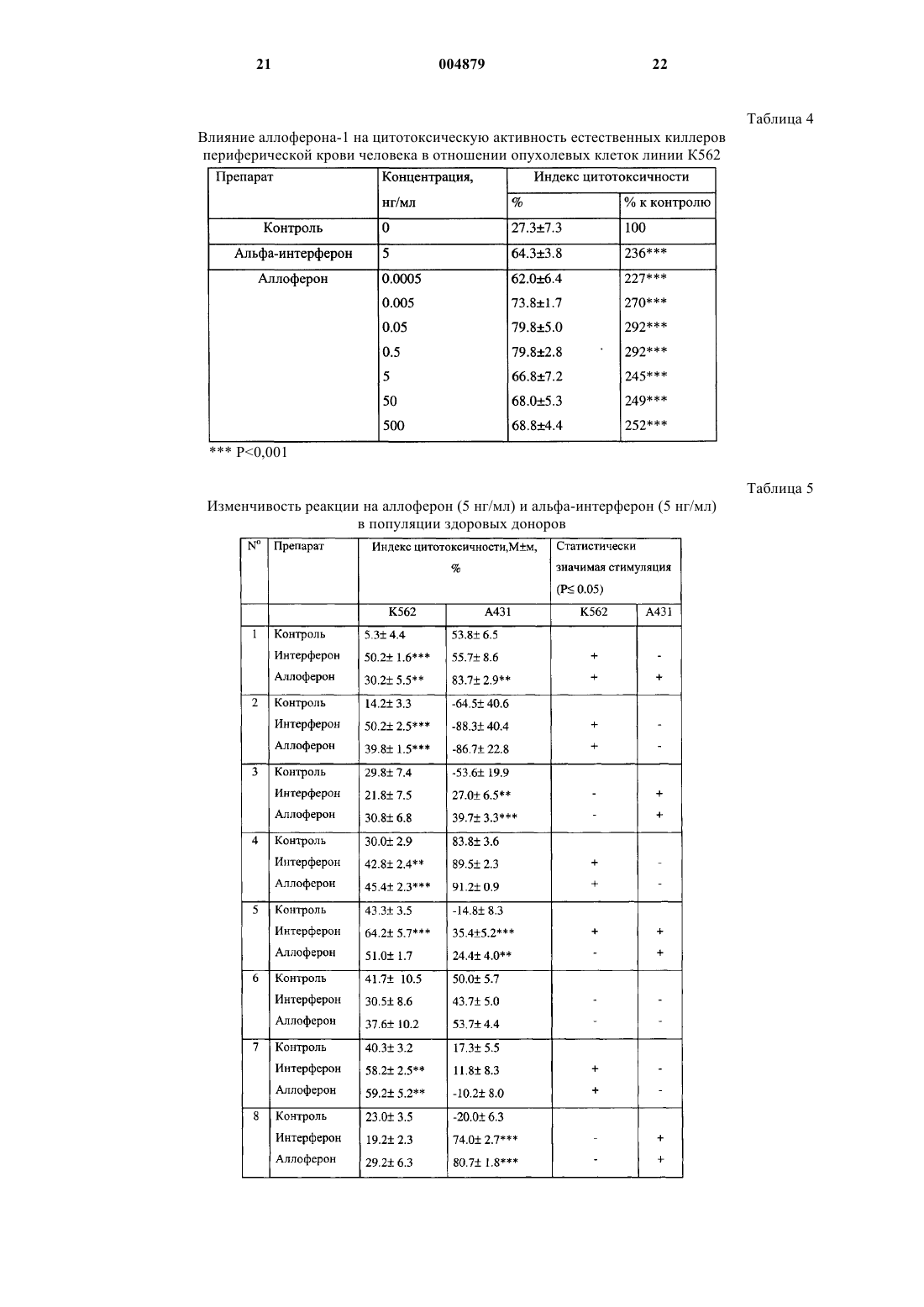

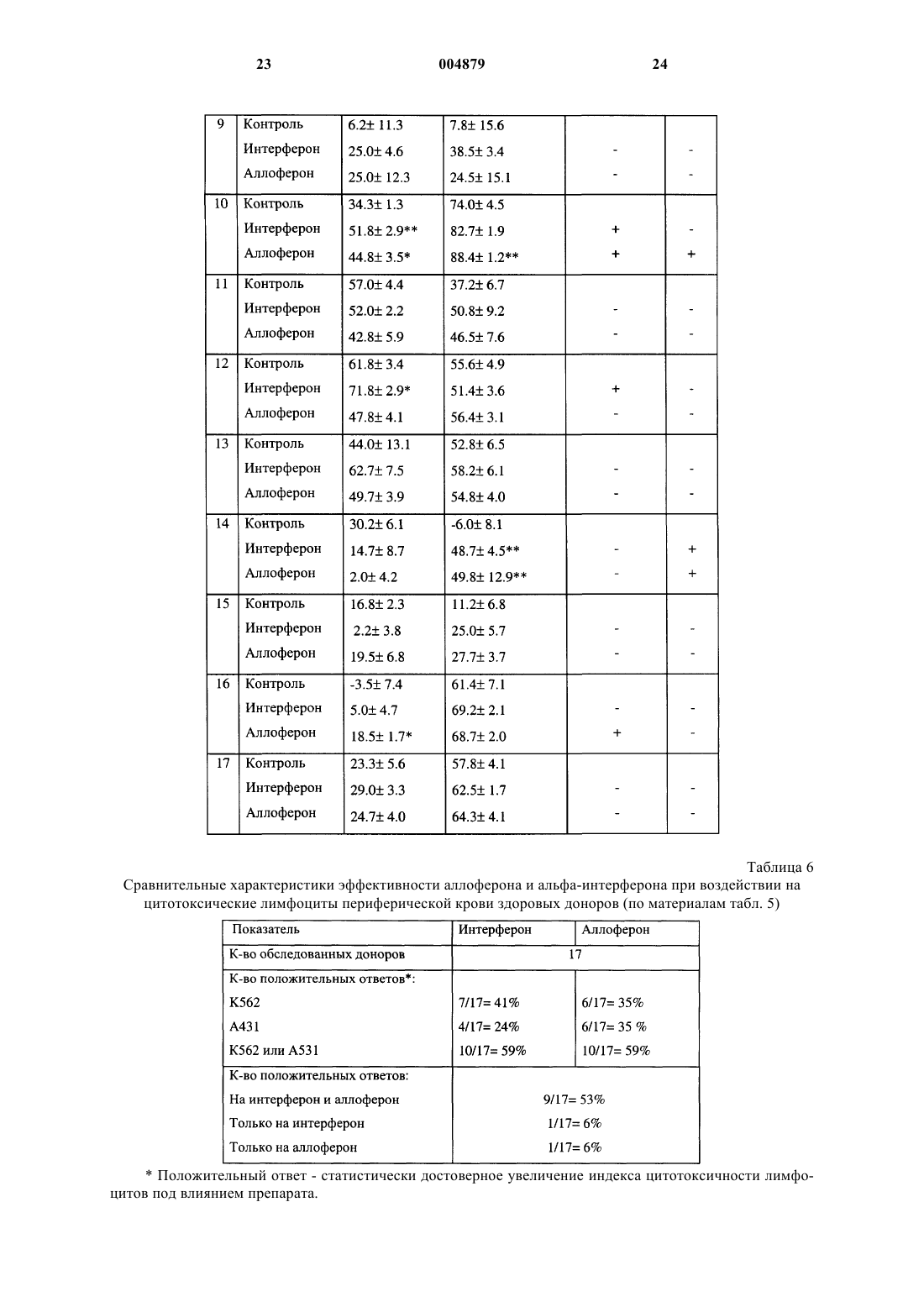

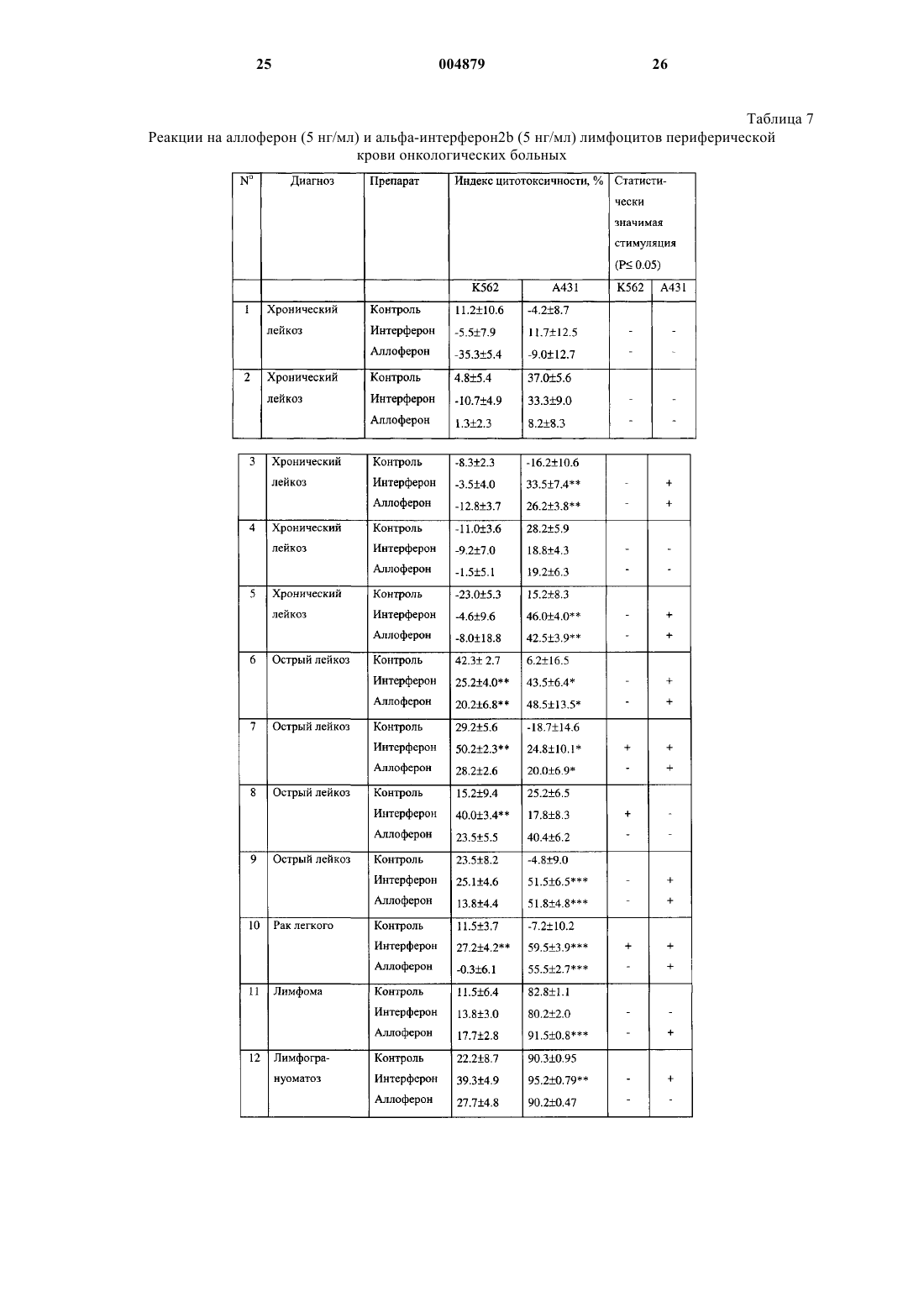

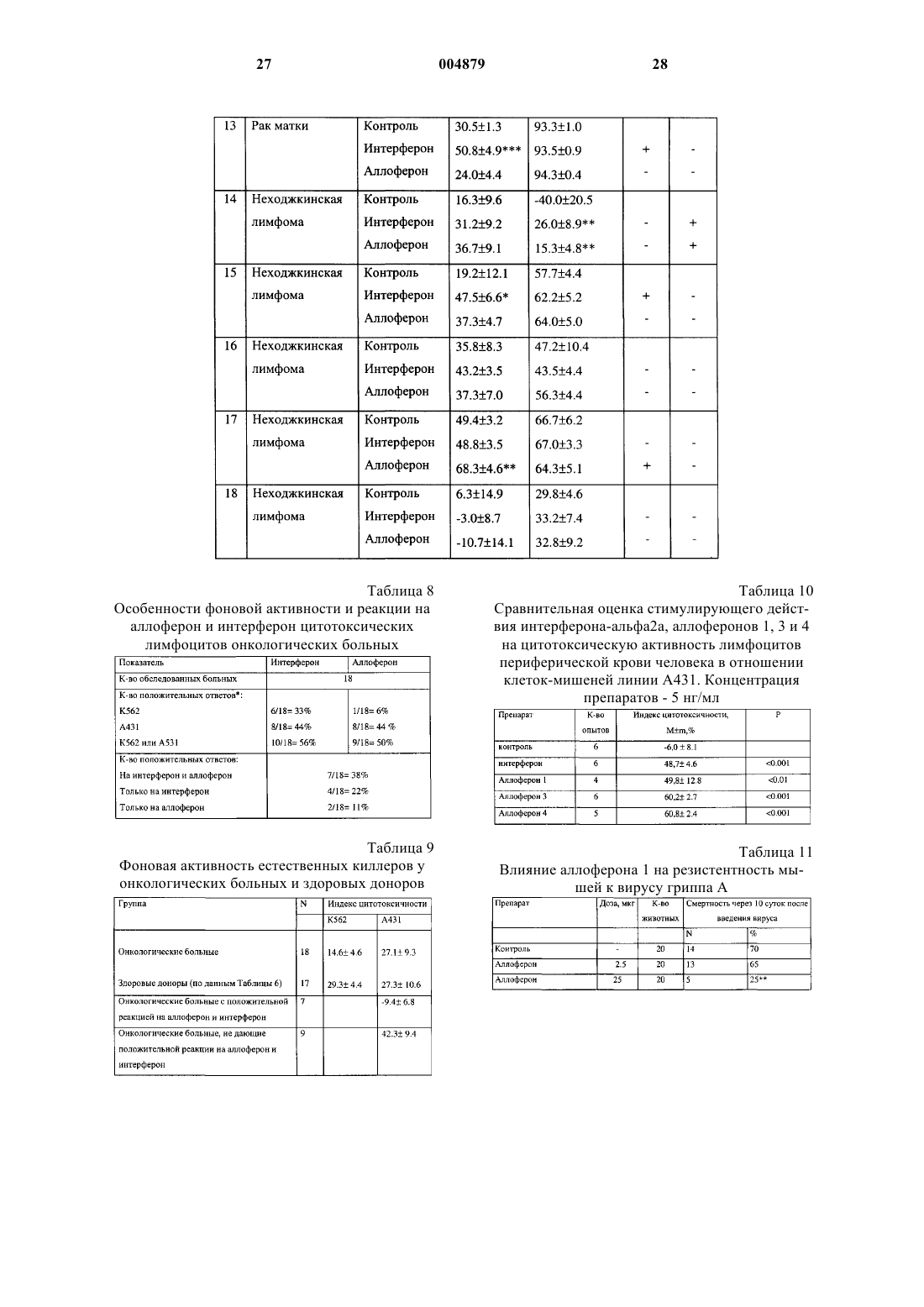

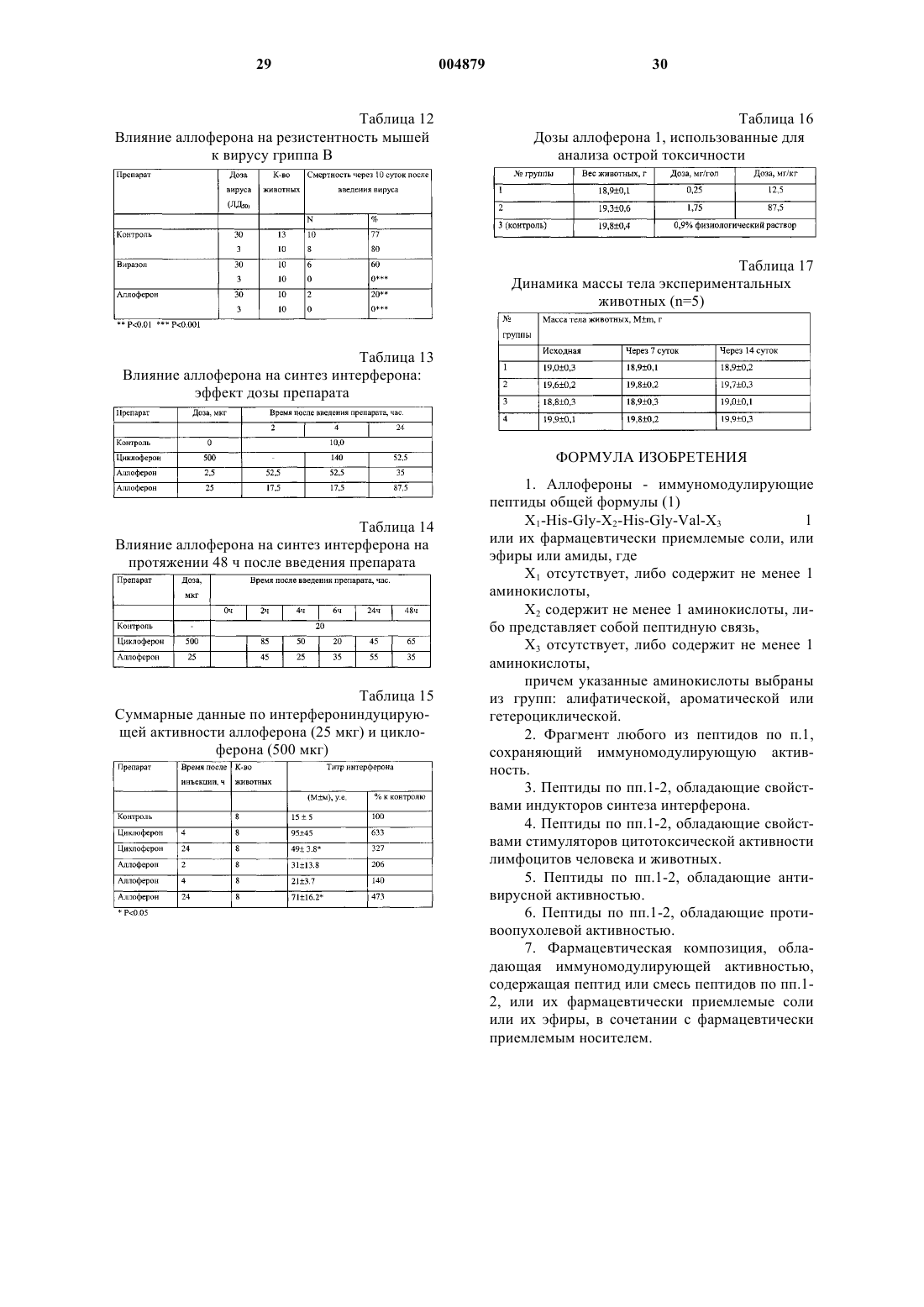

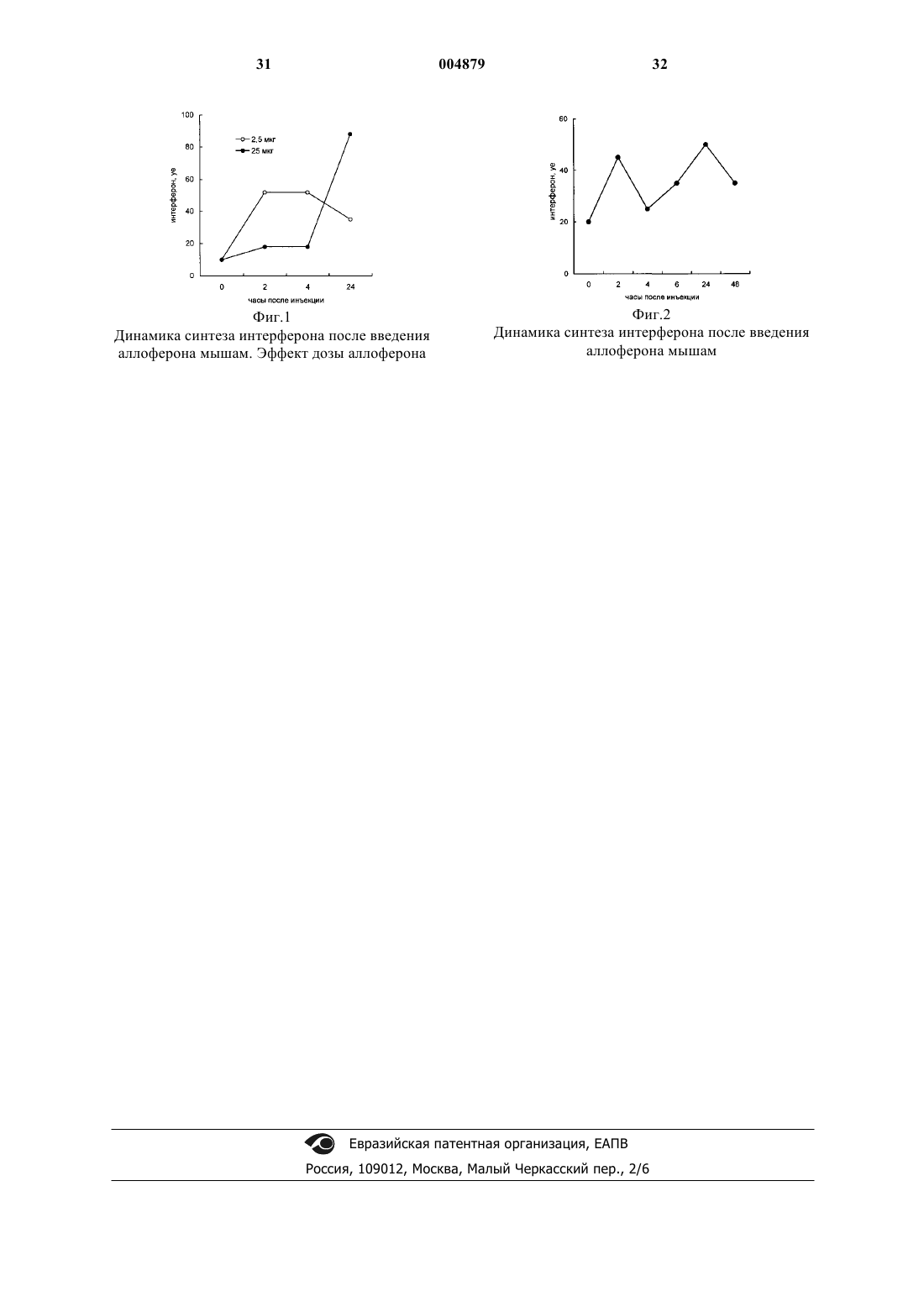

1 Предлагаемое изобретение относится к белкам или биологически активным пептидам,специфически стимулирующим антивирусную,антимикробную и противоопухолевую активность иммунной системы человека, а также к лекарственным средствам на их основе. Известны соединения пептидной, полипептидной и белковой природы, используемые в медицине в качестве антивирусных, антимикробных и противоопухолевых средств. Известна смесь полипептидов, выделенная из моллюсков и обладающая антивирусным,антибактериальным и антипротозойным действием (заявка WO 81/03124). Известен бактерицидный и бактериостатический пептид, изолированный из гемолимфы насекомых (заявка WO 90/14098). Известны пептиды из семейства криптидинов с широким спектром антибиотической активности, выделенные из клеток кишечного эпителия (патент США 5422424). Известны антимикробные пептиды, структурно сходные с содержащими аргинин фрагментами трансмембранных белков лентивирусов (патент США 5714577). Известны цистеинсодержащие антимикробные пептиды из семейства протегринов (патент США 5804558). Все перечисленные выше пептиды и полипептиды относятся к соединениям, на основе которых получены препараты прямого антимикробного действия (пептидным антибиотикам). Являясь аналогами предлагаемого изобретения по применению, эти соединения обладают принципиально иным механизмом действия, для которого характерен ряд недостатков. В частности, для достижения прямого антибиотического эффекта обычно требуется создание высоких концентраций антибиотика и длительное его присутствие в крови и других тканях. Это создает значительные лекарственные нагрузки на организм пациента. Кроме того, общеизвестным фактом является быстрое развитие патогенными микроорганизмами устойчивости к антибиотикам. Известны противоопухолевые пептиды из группы блеомицина (Н.И. Переводчикова. Клиническая химиотерапия опухолевых заболеваний, М.,Медицина, 1976, с. 100-103). Блеомицины оказывают прямое цитотоксическое действие на опухолевые клетки, однако, возможности их применения в клинике ограничены выраженными побочными эффектами, прежде всего со стороны легких и почек. Известны иммуномодулирующие пептиды,действие которых направлено на избирательное снижение презентации антигенов рецепторами главного комплекса гистосовместимости (МНСII) (пат. США 5827516). Однако действие указанных пептидов не включает модулирование механизмов естественного иммунитета, в частности, системы интерферонов и системы естественных киллеров. Известно применение природных (получаемых из донорской крови) и рекомбинантных(получаемых методами генной инженерии) интерферонов как специфических активаторов естественного иммунитета (Borden EC. N Engl.J. Med. 1992; 326: 1491-1492). Под интерферонами понимается группа гликопротеинов, продуцируемых в ответ на вирусную инфекцию или иные стимулы лейкоцитами (интерферональфа), фибробластами (интерферон-бета), Тлимфоцитами и естественными киллерами (интерферон-гамма). Молекулярная масса интерферонов варьирует в пределах от 17000-45000 Да у альфа- и бета-интерферонов и от 20000 до 80000 Да у гамма-интерферонов. Считается, что альфа- и бета-интерфероны обладают преимущественно антивирусной, а гамма-интерферон иммуномодулирующей активностью (А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология, СПб, изд-во"Специальная литература", 1998, с. 161-163). Альфа-интерферон признан одним из наиболее эффективных средств иммунотерапии при лечении различных вирусных и онкологических заболеваний. В частности, клинические испытания подтвердили его эффективность при гепатите С (Bekkering et al., J. Hepathology, 1998, 28, 6,p. 960-964), герпесе (Cardamakis et al., Gynecol.Lymphoma, 1998, 30, 5-6, p. 651-656), миелоидной лейкемии (Gilbert, Cancer, 1998, 83, 6, p. 1205-13). Интерфероны представляют также интерес для иммунотерапии глубоких микозов(Kullberg, Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.,1997, 16, p. 51-55). Интерфероны являются наиболее близкими аналогами предлагаемого изобретения по достигаемому результату в области применения. Однако высокая стоимость рекомбинантного альфа-интерферона делает его малодоступным для широкого клинического применения. Другим ограничением служат побочные эффекты, связанные с возможной пирогенностью, иммуногенностью и другими нежелательными свойствами рекомбинантного интерферона. Применение лейкоцитарного (донорского) интерферона сопряжено также с риском передачи ВИЧ, гепатита С и других инфекций. Химический синтез интерферонов, ввиду сложности их структуры, в настоящее время нереален. Задачей настоящего изобретения является создание новых соединений, обладающих иммуномодулирующей активностью, которые могут быть использованы для создания лекарственных препаратов и разработка способов лечения и профилактики вирусных и микробных инфекций, а также опухолей. С этой целью разработано новое семейство биологически активных пептидов, отличающихся от интерферонов и других иммуномодулирующих аналогов ха 3 рактерной для них структурой и механизмом действия, и более доступных. Предлагаемые иммуномодуляторы являются линейными пептидами-аллоферонами, строение которых описывается следующей структурной формулой:X1-His-Gly-X2-His-Gly-Val-X3 или их фармацевтически приемлимые соли, или эфиры, или амиды, гдеX1 отсутствует, либо содержит не менее 1 аминокислоты,Х 2 содержит не менее 1 аминокислоты, либо представляет собой пептидную связь,Х 3 отсутствует, либо содержит не менее 1 аминокислоты, причем указанные аминокислоты выбраны из групп: алифатической, ароматической или гетероциклической. Предлагаемые соединения синтезированы с использованием твердофазного метода синтеза и охарактеризованы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и могут быть выделены в виде их различных производных,например таких, как эфиры, фармацевтически приемлемые соли или амиды. Примеры структуры аллоферонов представлены в табл. 1. Аллофероны 1 и 2 являются синтетическими пептидами, содержащими 12-13 аминокислотных остатков, охарактеризованными в результате целенаправленного поиска регуляторов активности цитотоксических лимфоцитов человека и животных. Аллофероны 3 и 4 - это аналоги аллоферона 1 и 2 с укороченной аминокислотной цепью, которые были синтезированы с целью выяснения возможных модификаций структуры аллоферона, сохраняющих характерную для него биологическую активность. В результате сравнительных исследований биологической активности аллоферонов 1-4 было установлено,что все они обладают сходным стимулирующим действием на цитотоксическую активность лимфоцитов человека и животных. Это позволило уточнить функционально важную часть молекулы аллоферона. Соединения 5-20 в табл. 1 представляют примеры модификаций исходной структуры, полученных путем замены аминокислот в вариабельных участках молекулы аллоферонов. Кроме того, авторами изобретения был проведен поиск структурных аналогов аллоферона с использованием баз данных известных белков и пептидов. Анализ базы данныхSWISSPROT, выполненный с помощью компьютерной системы GenomeNet не выявил структурного сходства аллоферона и известных иммуномодулирующих пептидов. В то же время было установлено структурное сходство аллоферона и фрагмента гемагглютинина оболочки вируса гриппа В (позиции 374-384). Гемагглютинин является ключевой структурой вируса,ответственной за слияние вирусной оболочки и мембраны клетки хозяина; особенности строения гемагглютинина оказывают решающее влияние на формирование антивирусного иммунного ответа (А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. 4 Медицинская микробиология, иммунология и вирусология, СПб, изд-во "Специальная литература", 1998, с.265). В процессе создания настоящего изобретения в качестве базовой структуры был использован аллоферон 1. Аллоферон 1 - линейный пептид с молекулярной массой 1265 Да, состоящий из 13 аминокислот (табл. 1). Сопоставление с аналогами, приведенными на табл. 1,позволяет выделить функционально важные элементы молекулы аллоферона и прогнозировать возможные модификации базовой структуры, не оказывающие существенного влияния на его биологическую активность. Так, сравнение со структурой аллоферонов 2-4 показывает, что необходимым для проявления характерной для аллоферона биологической активности (способность стимулировать цитотоксическую активность лимфоцитов в отношении клетокмишеней) является участок Ser-Gly-His-Gly-GlnHis-Gly-Val, соответствующий структуре аллоферона-4. Позиции 1-3 в молекуле аллоферона-1 могут отсутствовать или быть представлены последовательностями из не менее чем 1 аминокислоты. Сравнение с сиквенсом гомологичного фрагмента гемагглютинина вируса В позволяет также предположить, что позиции 4 и 5, представленные в молекуле аллоферона аминокислотами серином (Ser) и глицином (Gly), также могут быть заменены другими аминокислотами,выделенными из группы алифатических, ароматических или гетероциклических. Например,серин может быть заменен треонином (Thr), а глицин - серином. Таким образом, совокупность имеющихся данных позволяет считать, например, первые пять аминокислот в молекуле аллоферона вариабельным участком, т.е. они могут отсутствовать или содержать не менее 1 аминокислоты. С учетом этого обстоятельства предлагается обозначить указанный участок в структурной формуле аллоферона как X1. Аналогичным образом позиции 14-15 в молекуле аллоферона-1 могут отсутствовать или быть представлены последовательностями из не менее чем 1 аминокислоты. Поэтому участок 14-15 структурной формулы аллоферона предлагается обозначить как Х 3. Кроме того, сопоставление структуры аллоферона и гемагглютинина позволяет предположить, что позиция 8, занятая в молекуле аллоферона глютамином, также является вариабельной, в частности, глютамин может быть заменен аланином. Соответственно,позицию 8 структурной формулы аллоферона предлагается обозначить как Х 2, который может быть просто пептидной связью, соединяющейGly и His или содержать не менее 1 аминокислоты. По аналогии со структурой гемагглютинина вируса гриппа представляется также возможным присоединение аминокислотного сиквенса аллоферона в состав более крупной молекулы,например, белка-носителя без существенного 5 изменения характера его биологической активности. Комплексные иммунологические, фармакологические и токсикологические исследования, результаты которых отражены в приводимых ниже примерах, выявили ряд потенциально полезных свойств аллоферона. Полученные экспериментальные данные показывают, что аллоферон является цитокиноподобным пептидом,механизм действия которого включает стимуляцию распознавания и лизиса дефектных клеток цитотоксическими лимфоцитами, а также индукцию синтеза эндогенного интерферона. Аллоферон предназначен для коррекции дефицита системы интерферона и системы естественных киллеров, лечения связанных с этим дефицитом вирусных, грибковых и онкологических заболеваний. Соединение нетоксично, не оказывает тератогенного, эмбриотоксического и мутагенного действия. Аллоферон быстро и без остатка подвергается биодеградации внеклеточными и внутриклеточными протеазами. Экспериментально установленные свойства аллоферона на примере аллоферона 1 суммированы в табл. 2. Спектр выявленной фармакологической активности аллоферона в целом соответствует известным свойствам альфаинтерферона в части, касающейся влияния на систему естественных киллеров и резистентность к вирусной инфекции. На этом основании препарат может быть отнесен к группе интерферономиметиков. При этом допускается, что препарат не обладает полным спектром эффектов интерферона. Механизм действия аллоферона на клеткимишени реализуется в чрезвычайно низких концентрациях - менее 0,001 нг (10-9 г) на мл. В этом отношении аллоферон не уступает интерферонам и интерлейкинам. Кроме того, аллоферон стимулирует образование интерферона в организме. Это позволяет отнести аллоферон к индукторам интерферона. Комбинация интерферономиметического и интерферониндуцирующего действия в сочетании с практически полной нетоксичностью препарата выгодно отличают аллоферон от используемых в настоящее время цитокинов и индукторов интерферона. Данные по биологической активности аллоферона позволяют расчитывать на его использование в качестве лекарственного средства для терапии и профилактики различных инфекционных и опухолевых заболеваний, в том числе: Вирусный грипп А и В. Острый и хронический вирусный гепатит А, В и С. ВИЧ-инфекция и вторичные вирусные и грибковые инфекции при СПИДе. Саркома Капоши. Острый и хронический лейкоз, множественная миелома и другие онкологические забо 004879 6 левания, при которых показано лечение интерфероном. Кандидоз, криптококкоз и другие глубокие микозы, при которых показано лечение интерфероном. Несмотря на существенное сходство достигаемого результата, аллоферон по ряду ключевых признаков принципиально отличается от интерферонов. Так, интерфероны являются гликопротеинами с молекулярной массой 1700080000 Да. Гликозилирование аминокислотной цепи является необходимым условием функциональной активности интерферонов, а также их ткане- и видоспецифичности. Аллоферон является негликозилированным олигопептидом с молекулярной массой 1265 Да, в 13-60 раз меньше массы интерферонов. Компьютерный анализ базы данных SWISSPROT, выполненный с помощью системы GenomeNet не выявил структурного сходства аллоферона и какоголибо фрагмента аминокислотного сиквенса интерферонов или других известных иммуномодуляторов. В функциональном отношении между аллофероном и интерферонами также имеются существенные различия. Так, аллоферон увеличивает образование эндогенных интерферонов и обеспечивает таким образом развитие каскада защитных реакций, опосредуемых этими цитокинами. Введение экзогенного интерферона приводит скорее к подавлению образования у пациента собственных интерферонов по принципу отрицательной обратной связи. Для интерферонов характерен также ряд недостатков, отмеченных в разделе "Уровень техники". В соответствии с настоящим изобретением представлена фармацевтическая композиция,содержащая пептид или смесь пептидов, по настоящему изобретению взятые в эффективном количестве в сочетании с фармацевтически приемлемым носителем, таким, как, например, альбумин. Более широко понятие фармацевтически приемлемый носитель относится к любому инертному, нетоксичному, твердому или жидкому наполнителю, разбавителю или капсульному материалу, который не взаимодействует неблагоприятным образом с активным компонентом или с организмом больного. Особенно подходящими пептидами для использования в фармацевтической композиции являются аллофероны 1-4. Проведенные эксперименты показали, что фармацевтическая композиция обладает иммунномодулирующей активностью. Подходящими методами применения могут служить внутримышечная инъекция, подкожная, внутривенная инъекция, а также оральное или интраназальное применение. Доза предлагаемой фармацевтической композиции может содержать количество аллоферона, необходимое для однократного приема. Оптимальные приемлемые терапевтические дозы для конкретного больного зависят от многих факторов, таких как специфическая активность 7 исследуемого вещества, возраст больного, его вес, пол, общее состояние здоровья, характер питания, продолжительность и способ введения вещества, скорость его выведения, а также от целей его применения (лечение или профилактика) и природы заболевания, на которое направлено лечение. Суточная доза может составлять, как правило, от 0,01 до 1000 мкг пептида на 1 кг веса пациента. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения Синтез аллоферона Пептид, состоящий из 13 аминокислот, соответствующих структуре аллоферона 1, был синтезирован методом твердофазного синтезаFmoc-(N-[9-флуоренил]метоксикарбонил)замещенных аминокислот. Очистка синтезированного пептида включала два этапа. На первом этапе очистка производилась на колонках SepPak Vac с сорбентом С 18 (Waters) путем элюции колонки 40% ацетонитрилом, подкисленным 0,05% трифторуксусной кислотой. После лиофилизации пептид был очищен до гомогенного состояния методом ВЭЖХ на приборе BeckmanC18 (10010 mm, Brownlee) с использованием линейного градиента 0,05% трифторуксусной кислоты и ацетонитрила, подкисленного 0,05% трифторуксусной кислотой (0-20% ацетонитрила в течение 40 мин при скорости потока 2,5 мл/мин и длине волны детектора 225 нм). Чистота пептида была подтверждена масс-спектрометрически методом MALDI-TOF массспектрометрии. Корректность синтеза была подтверждена методом микросеквенирования по Эдману на автоматическом секвенаторе Applied Biosystems. Были получены около 100 пептидов. Пептиды можно выделить как в виде кислоты, ее эфира, фармацевтически приемлемой соли, а также в виде амида. Пример 1. Влияние аллоферона 1 на цитотоксическую активность лимфоцитов селезенки мыши. Методика тестирования цитотоксичности лимфоцитов селезенки мыши соответствовала описанной в литературе (Филатова и др., Цитология, 1990, т. 32,6, с. 652-658). Источником спленоцитов служили самцы линии С 3 НА. Спленоциты получали путем механического измельчения селезенки в среде RPMI 1640 и пропускания при помощи шприца фрагментов органа через иглы уменьшающегося диаметра. Неразрушенные клеточные агрегаты удаляли фильтрацией, затем лизировали эритроциты при помощи кратковременного гипотонического шока. Спленоциты осаждали центрифугированием 10 мин при 200G и ресуспендировали в среде RPMI 1640, дополненной глутамином, 004879 8 гентамицином и РНК-азой. Титр спленоцитов доводили до величины 2106 клеток/мл и немедленно использовали для постановки теста. Мишенями при постановке теста на цитотоксичность служили клетки эритромиелоидной лейкемии человека линии К 562. Культуру клеток содержали в пластиковых культуральных чашках в среде RPMI 1640, дополненной глутамином, гентамицином и фетальной сывороткой теленка. Для определения цитотоксичности спленоцитов использовали стандартный метод оценки влияния препаратов на функциональную активность естественных киллеров, основанный на анализе выхода меченой Н 3-уридином РНК из лизированных клеток К 562 (Хаитов и др.,Ведомости Фарм. Комитета, 1999, 1, с.31-36). Для этого в среду с клетками К 562 вводили Н 3 уридин в концентрации 2.5 мкКюри/мл и инкубировали в течение 2 ч. Затем клетки отмывали центрифугированием (10 мин, 200G) от невключенной метки, осаждали центрифугированием,ресуспендировали в инкубационной среде, подсчитывали количество клеток в гемацитометре и разбавляли той же средой до 105 клеток/мл. Для постановки теста использовали 96-луночные круглодонные иммунологические планшеты. В лунку планшета вносили по 0,1 мл суспензии меченых Н 3-уридином клеток К 562 (10000 клеток на лунку) и по 0,1 мл суспензии спленоцитов в отношении 5:1 или 20:1 к количеству клеток-мишеней. В контрольном варианте вместо суспензии спленоцитов вводили 0,1 мл инкубационной среды. Затем в лунки вносили препарат в 0,02 мл среды (в контроле 0,02 мл среды). Планшеты инкубировали 18 ч в СО 2- термостате при 37 С и 6% СО 2. Затем содержимое лунок переносили на бумажные фильтры Ватман,трижды промывали фильтры 5 мл 5%-ной ТХУ,высушивали 96% этанолом и помещали в виалы со сцинтилляционной жидкостью. Радиоактивность фильтров определяли на счетчике Beckman. Индекс цитотоксичности (ИЦ) спленоцитов подсчитывали по формуле: ИЦ = (1-Ро/Рс)100,где Ро - радиактивность в лунках, содержащих клетки-мишени и спленоциты, Рс-радиоактивность лунок, содержащих клетки-мишени без спленоцитов. Результаты анализа влияния аллоферона на цитотоксичность спленоцитов мыши представлены в табл. 3. В каждом варианте суммированы данные 18 независимых определений цитотоксичности. Введение в инкубационную среду аллоферона в концентрации 0,05-50 нг/мл вызывало высокодостоверное увеличение литической активности естественных киллеров в отношении опухолевых клеток-мишеней. Нижний порог эффективных концентраций препарата составлял менее 0,05 нг/мл, а максимальный стимулирующий эффект достигался при 0,5 нг/мл. 1000 9 кратное превышение оптимальной концентрации устраняло эффект стимуляции, однако, и в этом случае спленоциты сохраняли нормальную функциональную активность (на уровне контроля), что свидетельствует об отсутствии у препарата выраженной иммуносупрессорных свойств. Заключение. Таким образом, аллоферон оказывает выраженное стимулирующее действие на активность естественных киллеров мыши в чрезвычайно низких концентрациях, что позволяет характеризовать его как специфический цитокиноподобный индуктор клеточноопосредованной цитотоксичности. Пример 2. Влияние аллоферона 1 на цитотоксическую активность лимфоцитов периферической крови человека. Лимфоциты выделяли из свежей донорской крови. Для этого к 50 мл цельной гепаринизированной крови добавляли раствор 2,5%ной желатины в отношении 1:10. Смесь отстаивали при комнатной температуре в течение 3040 мин. Плазму наносили на раствор histopak 1077 в пластиковых конических пробирках объемом 10 мл в отношении 2:1 и центрифугировали 30 мин при 700G для осаждения эритроцитов. Содержимое образовавшихся при центрифугировании интерфазных колец переносили в пластиковые конические пробирки, разбавляли 10 мл изотонического фосфатного буфера без ионов Са и Mg и осаждали центрифугированием при 200G в течение 10 мин. Осадок ресуспендировали в свежей порции того же буфера, клетки вновь осаждали центрифугированием и ресуспендировали в среде RPMI 1640, дополненной глутамином, гентамицином и РНК-азой. Количество лимфоцитов подсчитывали с помощью гемоцитометра, разбавляли той же средой до концентрации клеток 2106/мл и немедленно использовали для анализа цитотоксичности (методику анализа см. в разделе 1.1). Каждый вариант включал 6 повторностей. Данные по влиянию аллоферона 1 на лизис опухолевых клеток цитотоксическими лимфоцитами периферической крови человека приведены в табл. 4. Введение в инкубационную среду аллоферона вызвало резкое увеличение цитотоксичности лимфоцитов в отношении опухолевых клеток. Максимальный эффект вызывала концентрация 0,05 нг/мл (увеличение активности естественных киллеров примерно в 3 раза по сравнению с контролем). Интерферон-альфа 2b,использованный в качестве позитивного контроля, оказывал сходное стимулирующее действие. Однако эффект аллоферона в концентрации, соответствующей молярности интерферона(0,5 нг/мл против 5 нг/мл интерферона), был достоверно выше. Сходное влияние аллоферон оказывал на активность естественных киллеров в отношении опухолевых клеток линии А 431(тест-линия для определения активности NC субпопуляции естественных киллеров). Заключение. Полученные данные свидетельствуют о выраженном потенцирующем действии аллоферона на лизис опухолевых клеток лимфоцитами периферической крови человека. В условиях данного эксперимента аллоферон не уступал или даже превосходил эффективность природного индуктора киллерной активности альфаинтерферона. Пример 3. Сравнительный анализ влияния аллоферона 1 и альфа-интерферона 2b на цитотоксическую активность лимфоцитов здоровых доноров. В задачу настоящего исследования входил анализ изменчивости реакции на аллоферон и интерферон-альфа в популяции здоровых доноров и получение на этой основе данных по сравнительной эффективности двух препаратов. Киллерную активность свежесобранных образцов донорской крови исследовали в соответствии с протоколом, изложенным в примере 2. Целью исследования была оценка изменчивости реакции на аллоферон в популяции клинически здоровых людей и получение сравнительных характеристик эффективности аллоферона и альфа-интерферона. Всего были исследованы образцы крови 17 доноров с использованием двух типов клеток-мишеней: лейкемических клеток линии К 562, чувствительной к лизисуNK (natural killer) лимфоцитами, и клеток солидной опухоли линии А 431, чувствительной к лизису NC (natural cytotoxic) лимфоцитами. Соотношение эффектор:мишень составляло в опыте 20:1. В каждом варианте суммированы результаты 6 определений цитотоксичности. Критерием эффективности служило статистически значимое (Р 0,05) увеличение цитотоксичности лимфоцитов. Полученные экспериментальные данные суммированы в табл. 5. Из данных таблицы видна значительная вариабельность фоновой активности лимфоцитов доноров, в частности различная способность распознавать и лизировать опухолевые клетки линий К 562 и А 431. Обнаружены и существенные различия реакции лимфоцитов разных доноров на введение препаратов. Тем не менее у большинства доноров наблюдается четкая корреляция реакции на аллоферон и альфа-интерферон: доноры, положительно реагирующие на интерферон, в большинстве случаев положительно реагируют и на аллоферон, и наоборот. Суммарные показатели эффективности двух препаратов, расчитанные на основе данных табл. 5, приведены в табл. 6. Большинство доноров отвечали на введение интерферона (10 доноров из 17) или аллоферона(также 10 доноров) увеличением цитотоксичности лимфоцитов в отношении той или иной мишени. При этом наблюдалась четкая корреляция реакции на тот и другой препарат: 9 доноров 11 одинаково реагировали на оба препарата и по одному донору оказались избирательно чувствительны только к интерферону или только аллоферону. Заключение. Исследование изменчивости реакции цитотоксических лимфоцитов на аллоферон и альфа-интерферон в выборке здоровых доноров показало, что эффективность двух препаратов в условиях данного испытания оказалась идентичной. Обнаруженная при этом корреляция реакции доноров на интерферон и аллоферон свидетельствует о взаимозаменяемости двух препаратов. Пример 4. Сравнительный анализ влияния аллоферона 1 и альфа-интерферона 2b на цитотоксическую активность лимфоцитов онкологических больных. Образцы крови больных с различными онкологическими заболеваниями были исследованы в соответствии с протоколом, изложенным в примерах 2 и 3. Целью исследования был анализ особенностей реакции на аллоферон в рандомизированной выборке онкологических больных и получение сравнительных характеристик эффективности аллоферона и альфа-интерферона. Всего были исследованы образцы крови 18 пациентов с использованием двух типов клетокмишеней: лейкемических клеток линии К 562(специфическая мишень для определения активности NK лимфоцитов) и клеток солидной опухоли линии А 431 (мишень для определения активности NC лимфоцитов). Соотношение эффектор:мишень составляло в опыте 20:1. В каждом варианте суммированы результаты 6 определений. Критерием эффективности служило статистически значимое (Р 0,05) увеличение цитотоксичности лимфоцитов. Данные по исходной активности и реакции на аллоферон и интерферон цитотоксических лимфоцитов каждого обследованного пациента приведены в табл. 7. Результаты проведенного исследования суммированы в табл. 8 и 9. Данные табл. 8 показывают, что естественные киллеры примерно половины онкологических больных позитивно реагируют на введение препаратов. Частота позитивных ответов в целом существенно не отличается от показателей здоровых доноров. Исключение составляет реакция лимфоцитов, обработанных аллофероном, на клетки К 562. В этом случае частота позитивных ответов оказалась заметно ниже, чем при обработке интерфероном. Хотя вероятность различий между реакцией на аллоферон и интерферон у онкологических больных не достигает статистически значимой величины (Р=0,071), это обстоятельство,возможно, указывает на меньшую эффективность аллоферона в случае воздействия на популяцию NK лимфоцитов онкологических больных. В то же время при лизисе клеток линии А 431 реактивность лимфоцитов в этой 12 группе при обработке аллофероном и интерфероном оказывается одинаковой. Особый характер иммунного статуса онкологических больных по сравнению со здоровыми донорами подтверждают и данные табл. 9. Если фоновая активность (в отсутствие обработки препаратом) в отношении мишени А 631 у тех и других оказывается практически одинаковой, то цитотоксичность в отношении мишени К 562 у онкологических больных оказывается явно сниженной. Этот дефект лимфоцитов онкологических больных, вероятно, затрагивает существенный механизм стимулирующего действия аллоферона и, в меньшей степени, интерферона. Другой важный аспект действия препаратов на лимфоциты онкологических больных демонстрирует сравнение групп, реагирующих и не реагирующих на стимуляцию цитокинами. Как оказалось, позитивный ответ обнаруживают главным образом больные с низким или нулевым уровнем фоновой активности лимфоцитов. В то же время отсутствие реакции сопряжено с высокой фоновой активностью, намного превышающей средний ее уровень в популяции. Следовательно, применение аллоферона (как и интерферона) наиболее целесообразно у пациентов с дефицитом звена естественных киллеров. Отбор соответствующих пациентов при помощи лабораторных тестов цитотоксичности лимфоцитов позволит, как можно надеяться,добиться значительно более высокого терапевтического эффекта препарата. Заключение. Аллоферон оказывает стимулирующее действие на лизис опухолевых клеток цитотоксическими лимфоцитами онкологических больных. При этом наблюдаются существенные различия в эффективности стимуляции в зависимости от типа опухолевых клеток. У данного контингента больных более эффективна стимуляция субпопуляции NC лимфоцитов. Положительный эффект аллоферона отмечен у больных с острым и хроническим лейкозом (5 из 9 случаев). Частота положительных ответов ниже при лимфомах (2 из 6 случаев). Положительный эффект наблюдался также у больного раком легкого. В большинстве исследованных случаев стимулирующее действие аллоферона, как и альфаинтерферона, коррелирует с низкой или нулевой исходной цитотоксичностью лимфоцитов. Данный факт может быть использован для прогноза эффективности лечения аллофероном. Пример 5. Влияние структурных аналогов аллоферона 1 на цитотоксическую активность лимфоцитов человека. Активность аналогов аллоферона 1, аллоферонов 3 и 4 исследовали в соответствии с протоколом, изложенным в примерах 2 и 3. Для этого фракцию мононуклеаров, выделенную из крови здоровых доноров, и опухолевые клетки линии А 431 инкубировали в присутствии исследуемых препаратов: альфа-интерферона (пози 13 тивный контроль), аллоферона 1, аллоферона 3 или аллоферона 4. Начальная концентрация всех препаратов составляла 5 нг/мл. Об активности препаратов судили по изменению индекса цитотоксичности лимфоцитов в сравнении с контролем. Как и в экспериментах, изложенных в предыдущих примерах, аллоферон и интерферон стимулировали цитотоксическую активность лимфоцитов у части доноров. У таких доноров реакция на аллоферон 3 и 4 была сходна с реакцией на аллоферон 1 и альфа-интерферон (табл. 10). В количественном отношении стимулирующее действие аллоферонов 3 и 4 не уступало или даже несколько превосходило эффект интерферона и аллоферона. Заключение. Сравнительный анализ стимулирующего действия структурных аналогов аллоферона 1 на цитотоксическую активность лимфоцитов человека позволяет установить возможные модификации аминокислотного сиквенса аллоферона,не затрагивающие его биологическую активность. К таким модификациям относится устранение или замена аминокислот 1-4 и/или 14-15 в составе молекулы аллоферона 1. Пример 6. Влияние аллоферона на резистентность мышей к вирусу гриппа А. Антивирусное действие аллоферона изучали на модели летальной вирусной инфекции мышей вирусом гриппа А. Суспензию патогенного для мышей штамма вируса вводили подопытным животным интраназально в дозе, соответствующей 10 ЛД 50. Аллоферон 1 в 0,5 мл 0,9% раствора натрия хлорида вводили внутрибрюшинно за одни сутки до инокуляции вируса,затем через 1, 2, 4, 6 и 8 дней после инокуляции. Препарат испытывали в дозах 25 и 2,5 мкг. В контроле мышам вводили равный объем растворителя. Критерием эффективности служила выживаемость животных через 10 суток после инфицирования вирусом. Для проведения эксперимента были отобраны половозрелые белые мыши, самцы, весом 20,0-22,0 г. В эксперименте были использованы 60 белых мышей. Введение инфицированным животным аллоферона вызывало дозозависимый протекторный эффект (табл. 11). Препарат в дозе 25 мкг вызывал значительное увеличение числа выживших в течение срока наблюдения животных. Эффект данной дозы высокодостоверен. Меньшая доза не вызывала существенного увеличения выживаемости. Заключение. Аллоферон в дозе 25 мкг оказывает выраженное антивирусное действие на мышей, инфицированных вирусом гриппа А. Пример 7. Влияние аллоферона 1 на резистентность мышей к вирусу гриппа В. 14 Исследование влияния аллоферона на устойчивость мышей к вирусу гриппа В проводилось в соответствии с протоколом, изложенным в примере 6. Мышей инфицировали штаммомLEE 1/40 вируса гриппа В, взятым в инфекционных дозах, соответствующих 3 и 30 ЛД 50. В качестве позитивного контроля использовали специфический антивирусный препарат виразол(рибавирин). Аллоферон вводили внутрибрюшинно в дозе 25 мкг за 1 сутки до инфицирования вирусом, затем через 1, 2, 4, 6 и 8 суток. В контроле интраназальное введение вируса вызвало тяжелую пневмонию с высокой летальностью, независимо от введенной дозы патогена (табл. 12). На этом фоне виразол оказал эффективное защитное действие при низкой дозе вируса (3 ЛД 50), при более высокой инфекционной нагрузке (30 ЛД 50) виразол в условиях данного эксперимента оказался малоэффективным. В то же время аллоферон оказывал выраженное протекторное действие как при высокой,так и низкой инфекционной нагрузке. Заключение. Аллоферон в дозе 25 мкг оказывает выраженное антивирусное действие на мышей, инфицированных вирусом гриппа В. Защитный эффект аллоферона в условиях данного эксперимента превышал защитный эффект виразола,известного антивирусного средства. Пример 8. Влияние аллоферона 1 на синтез интерферона мышами. Количественное содержание интерферона в сыворотке крови мышей определяли титрованием анализируемых проб над монослоем клеток линии L-929. Клетки инкубировали в присутствии проб 24 ч при 37 С в атмосфере 5% СО 2. Затем пробы заменяли на раствор тествируса в поддерживающей питательной среде(DMEM.2% сыворотки крови КРС). В качестве тест-вируса использовали вирус везикулярного стоматита (штамм Индиана) активностью 100 ТЦД 50. Инкубацию клеток с тест-вирусом проводили в течение 2 суток до достижения 90-95% деструкции клеточного монослоя в образцах отрицательного контроля (только тест-вирус). За единицу интерфероновой активности сыворотки крови принимали величину, обратную конечному разведению сыворотки, при котором наблюдалась защита 50% клеток от цитотоксического действия тест-вируса. Степень деструкции монослоя клеток оценивали после фиксации/окрашивания 0,1% кристаллическим фиолетовым в 30% этаноле. В каждом варианте исследованы аликвоты сыворотки 4 животных. В качестве позитивного контроля использован известный индуктор интерферона циклоферон. Интерферониндуцирующая активность аллоферона была исследована в двух сериях экспериментов. В первой серии опытов (табл. 13) аллоферон применялся в дозах 2,5 и 25 мкг. Препарат сравнения (циклоферон) был использован в дозе 500 мкг на мышь. 15 Динамику концентрации интерферона в ответ на введение различных доз аллоферона иллюстрирует фиг. 1. В следующей серии опытов эффект аллоферона и циклоферона был прослежен на протяжении 48 ч после введения препаратов (табл. 14). При более продолжительном сроке наблюдения отчетливо проявляется двухпиковый характер ответа интерферона на однократное введение (фиг. 2). Данные двух серий экспериментов по определению интерферон-индуцирующей активности аллоферона суммированы в табл. 15. Заключение. Результаты сравнительного анализа данных по влиянию аллоферона и циклоферона(препарат сравнения) на динамику титра интерферона у мышей показывают, что аллоферон обладает выраженным интерферониндуцирующим действием. В отличие от циклоферона,максимальный эффект которого проявляется через 2-4 ч после введения, аллоферон вызывает максимальное увеличение титра интерферона через 24 ч после введения. По этому параметру аллоферон может быть отнесен к индукторам интерферона пролонгированного действия. Важным преимуществом аллоферона также является эффективность в значительно более низких дозах - в 20-200 раз ниже эффективной дозы циклоферона. Пример 9. Оценка токсичности и других побочных эффектов аллоферона. Исследование острой токсичности аллоферона 1 проводили по методу Литчфилда и Уилкоксона (Беленький М.Л., 1963). В эксперименте были использованы 15 белых мышей - 3 группы по 5 животных в каждой. Изучение острой токсичности препарата проводили при однократном подкожном введении. Период наблюдения составлял 14 суток. 1-й группе животных вводили испытуемый препарат в 10-кратной дозе - 0,25 мг/гол; 2-й группе - в 70-кратной дозе - 1,75 мг/гол. Остальные 5 мышей (3-я группа) служили контролем. Препарат разводили стерильным 0,9% физиологическим раствором и вводили животным подкожно в количестве 0,5 мл. Контрольной группе животных вводили 0,9% физиологический раствор. Данные представлены в табл. 16. Через 14 суток наблюдения не отмечено гибели мышей. Двигательная активность, пове 004879 16 денческие реакции, физиологические отправления, прием пищи и воды в опытных и контрольной группах не отличались, животные в весе не потеряли (табл. 17). Динамика показателей массы тела у животных опытных и контрольной групп практически одинакова, различия недостоверны (Р 0,05). После эвтаназии на 14-е сутки проводили макроскопическое исследование внутренних органов (печень, селезенка, головной мозг). По результатам наблюдений видимых изменений внутренних органов не обнаружено. Аналогичные результаты были получены при внутрибрюшинном введении аллоферона. Таким образом, проведенные исследования показали, что аллоферон 1 не обладает острой токсичностью при однократном введении мышам, в том числе при максимальной исследованной дозе 87,5 мг/кг, которая в 700 раз превышает терапевтическую дозу 0,125 мг/кг, достаточную для индукции синтеза интерферона у мышей. На этом основании препарат аллоферон может быть отнесен к веществам, практически полностью лишенным острой токсичности. У аллоферона также не выявлено хронической токсичности при введении мышам ежедневно на протяжении 5 дней дозы 12,5 мг/кг аллоферона,в 100 раз превышающей терапевтическую. У животных не отмечено изменений в поведении,росте, анатомической структуре внутренних органов, биохимических и гематологических показателей, за исключением показателей иммунного статуса, связанных со специфическим иммуномодулирующим действием препарата. В исследованиях на кроликах у аллоферона не выявлены признаки острой и хронической токсичности, иммунотоксичности, местного сенсибилизирующего резорбтивного действия,пирогенности. В исследовании на морских свинках показано отсутствие у аллоферона аллергизирующего действия. В исследованиях на крысах аллоферон не вызывал тератогенное и эмбриотоксическое действие. Исследования на дрозофиле Drosophila melanogaster и дрожжахSaccharomyces cerevizea не выявили мутагенное действие аллоферона. Заключение. Согласно имеющимся в настоящее время данным, аллоферон может быть отнесен к препаратам, практически полностью лишенным токсичности и других отрицательных побочных эффектов. Специфическая фармакологическая активность аллоферона-1 Таблица 3 Влияние аллоферона 1 на цитотоксическую активность спленоцитов мыши в отношении клеток эритромиелоидной лейкемии человека К 562 Влияние аллоферона-1 на цитотоксическую активность естественных киллеров периферической крови человека в отношении опухолевых клеток линии К 562 Р 0,001 Таблица 5 Изменчивость реакции на аллоферон (5 нг/мл) и альфа-интерферон (5 нг/мл) в популяции здоровых доноров Таблица 6 Сравнительные характеристики эффективности аллоферона и альфа-интерферона при воздействии на цитотоксические лимфоциты периферической крови здоровых доноров (по материалам табл. 5) Положительный ответ - статистически достоверное увеличение индекса цитотоксичности лимфоцитов под влиянием препарата. Таблица 7 Реакции на аллоферон (5 нг/мл) и альфа-интерферон 2b (5 нг/мл) лимфоцитов периферической крови онкологических больных Таблица 8 Особенности фоновой активности и реакции на аллоферон и интерферон цитотоксических лимфоцитов онкологических больных Таблица 10 Сравнительная оценка стимулирующего действия интерферона-альфа 2 а, аллоферонов 1, 3 и 4 на цитотоксическую активность лимфоцитов периферической крови человека в отношении клеток-мишеней линии А 431. Концентрация препаратов - 5 нг/мл Таблица 9 Фоновая активность естественных киллеров у онкологических больных и здоровых доноров Таблица 11 Влияние аллоферона 1 на резистентность мышей к вирусу гриппа А 29 Таблица 12 Влияние аллоферона на резистентность мышей к вирусу гриппа В 30 Таблица 16 Дозы аллоферона 1, использованные для анализа острой токсичности Таблица 17 Динамика массы тела экспериментальных животных (n=5) Таблица 13 Влияние аллоферона на синтез интерферона: эффект дозы препарата Таблица 14 Влияние аллоферона на синтез интерферона на протяжении 48 ч после введения препарата Таблица 15 Суммарные данные по интерферониндуцирующей активности аллоферона (25 мкг) и циклоферона (500 мкг) 1. Аллофероны - иммуномодулирующие пептиды общей формулы (1)l или их фармацевтически приемлемые соли, или эфиры или амиды, гдеX1 отсутствует, либо содержит не менее 1 аминокислоты,Х 2 содержит не менее 1 аминокислоты, либо представляет собой пептидную связь,Х 3 отсутствует, либо содержит не менее 1 аминокислоты,причем указанные аминокислоты выбраны из групп: алифатической, ароматической или гетероциклической. 2. Фрагмент любого из пептидов по п.1,сохраняющий иммуномодулирующую активность. 3. Пептиды по пп.1-2, обладающие свойствами индукторов синтеза интерферона. 4. Пептиды по пп.1-2, обладающие свойствами стимуляторов цитотоксической активности лимфоцитов человека и животных. 5. Пептиды по пп.1-2, обладающие антивирусной активностью. 6. Пептиды по пп.1-2, обладающие противоопухолевой активностью. 7. Фармацевтическая композиция, обладающая иммуномодулирующей активностью,содержащая пептид или смесь пептидов по пп.12, или их фармацевтически приемлемые соли или их эфиры, в сочетании с фармацевтически приемлемым носителем. Фиг.1 Динамика синтеза интерферона после введения аллоферона мышам. Эффект дозы аллоферона Фиг.2 Динамика синтеза интерферона после введения аллоферона мышам

МПК / Метки

МПК: A61K 38/08, C07K 7/06, C07K 7/08, A61P 37/02, A61K 38/10

Метки: аллофероны-иммуномодулирующие, пептиды

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/17-4879-alloferony-immunomoduliruyushhie-peptidy.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Аллофероны-иммуномодулирующие пептиды</a>

Предыдущий патент: Фармацевтическая композиция для лечения сахарного диабета

Следующий патент: Набор для анализа обратной транскриптазы и его применение

Случайный патент: Устройство для аспирационного способа обнаружения и катетеризации устья крупных лимфатических коллекторов