Способ и устройство анализа материалов с помощью сфокусированного пучка электронов с использованием характеристического рентгеновского излучения и обратноотраженных электронов

Формула / Реферат

1. Способ анализа материалов с помощью сфокусированного электронного пучка при использовании характеристического рентгеновского излучения и обратноотраженных электронов, где сначала при экспертной оценке формируют достаточно большой набор Р химических элементов, которые могут присутствовать в исследуемом образце, и для каждого элемента pi из набора Р определяют интервал Ii энергии рентгеновских фотонов в соответствии с одной эмиссионной линией данного элемента, затем сфокусированный электронный пучок последовательно отклоняют к точкам исследуемого образца и в данных точках определяют активность обратноотраженнных электронов с целью создания электронной карты В, а также с целью создания спектральной карты S определяют гистограмму энергии рентгеновского излучения, эмитированного в данной точке, отличающийся тем, что для каждого элемента pi из набора Р создают карту Mi рентгеновского излучения, где показатели Mi(х, у), находящиеся на карте Mi, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к активности эмитированного в данных точках рентгеновского излучения с энергией в интервале Ii, и затем карты рентгеновского излучения Mi преобразуют в дифференциальные карты Di рентгеновского излучения, где показатели Di(x, у), находящиеся на карте Di, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к модулю градиента активности рентгеновского излучения в данных точках, имеющего энергию в интервале Ii, и одновременно электронную карту В преобразуют в дифференциальную электронную карту DB, где показатели DB(х, у), находящиеся на карте DB, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к модулю градиента активности обратноотраженных электронов в данных точках, и дифференциальные карты Di рентгеновского излучения и дифференциальную электронную карту DB объединяют в окончательную дифференциальную карту D, что сопровождается сегментацией изображения при трансформации по методу водораздела окончательной дифференциальной карты D, выполняемой для обнаружения частиц, где результатом данной операции является получение набора Q частиц, далее набора Q, где каждой частице присваивают порядковый номер j, и карта R распределения частиц, где показатели R(x, у), находящиеся на карте R, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к порядковому номеру частицы; затем при экспертной оценке устанавливается значение коэффициента а и для каждой частицы qj из набора Q определяют спектр Xj рентгеновского излучения по спектральной карте S с использованием коэффициента а, где показатели Xj(E) из спектра Xj являются аккумулированными показателями активности рентгеновского излучения с энергией Е, и, наконец, в ходе количественного спектроскопического анализа спектра Xj определяют концентрацию химических элементов, содержащихся в месте нахождения частицы qj на исследуемом образце.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при экспертной оценке определяют значения коэффициентов bmin и bmax, после чего для каждой частицы qj набора Q на основании карты R распределения частиц и электронной карты В с использованием средней величины определяют средний уровень активности обратноотраженных электронов bj, причем, если значение bj находится в закрытом интервале между показателями bmin и bmax, частицу qj вводят в новый набор Q', затем для каждой частицы qj нового набора Q' по спектральной карте S через коэффициент а определяют спектр Xj рентгеновского излучения и затем посредством количественного спектроскопического анализа спектра Xj определяют концентрацию химических элементов, содержащихся в месте нахождения частицы qj на исследуемом образце.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что посредством экспертной оценки определяют набор Z правил для классификации материалов, где набор Z является набором пар (ck, vk), и каждому классу ck присваивают логическое выражение vk, состоящее из отождествителей переменных, арифметических операторов, логических операторов, операторов сравнения и цифровых констант, затем определяют набор переменных, встречающихся в выражениях из набора Z, причем переменным каждой частицы qj из набора Q присваивают идентифицированные концентрации химических элементов и затем производят оценку логического значения каждого выражения vk для создания набора Cj, где набор Cj содержит такие классы ck из набора С, где С является набором всех классов из набора Z, для которых имеет смысл соответствующее выражение vk.

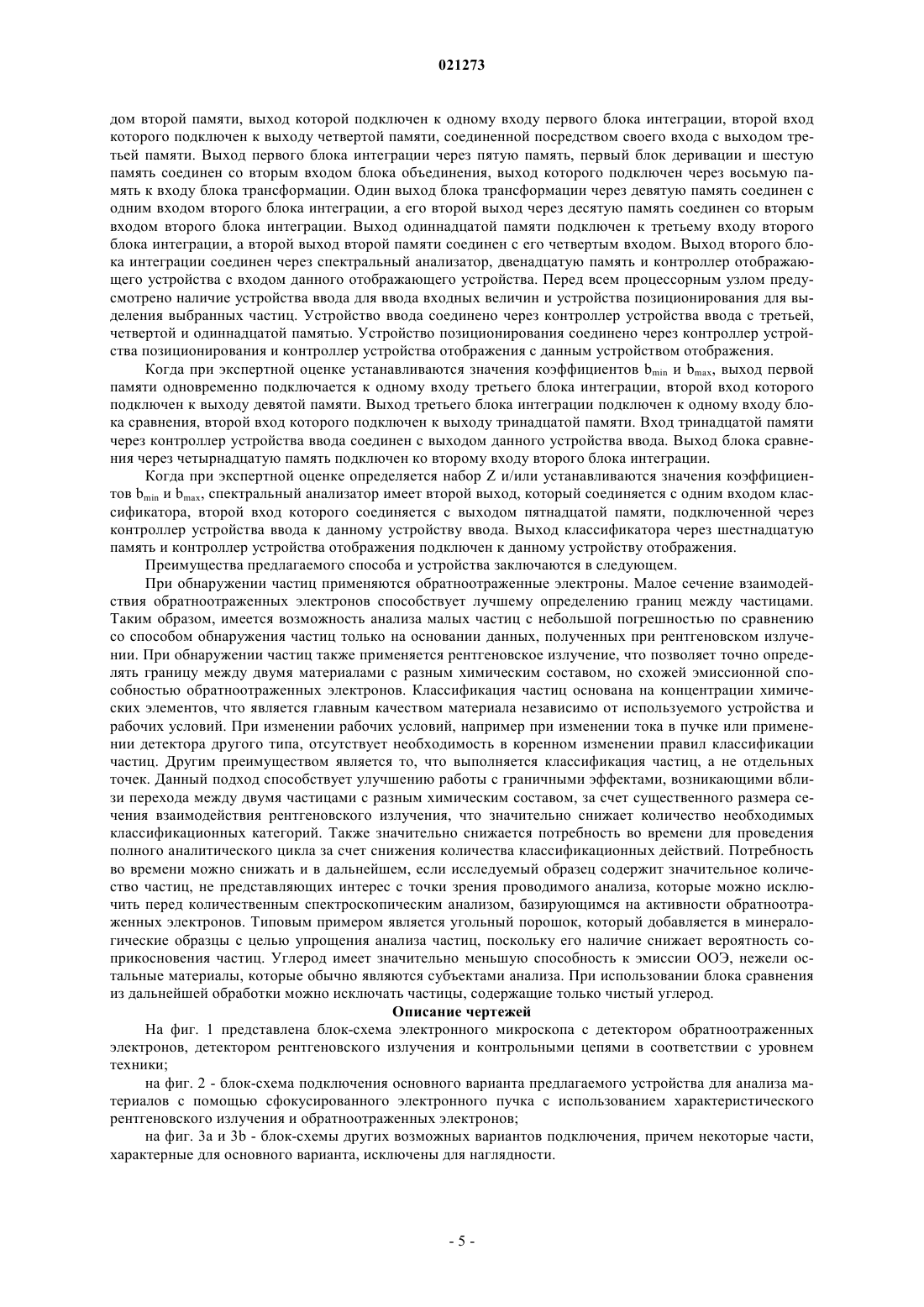

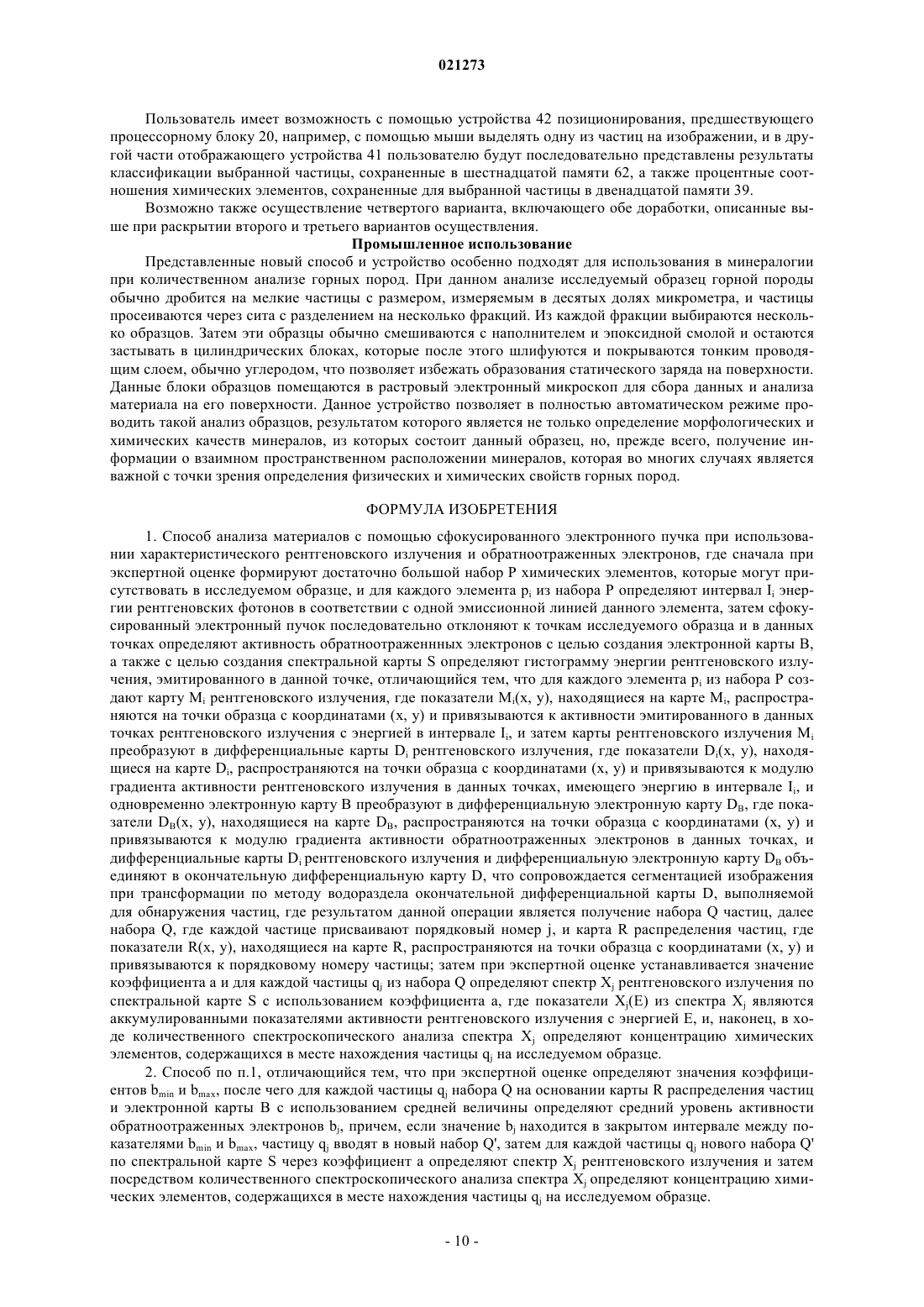

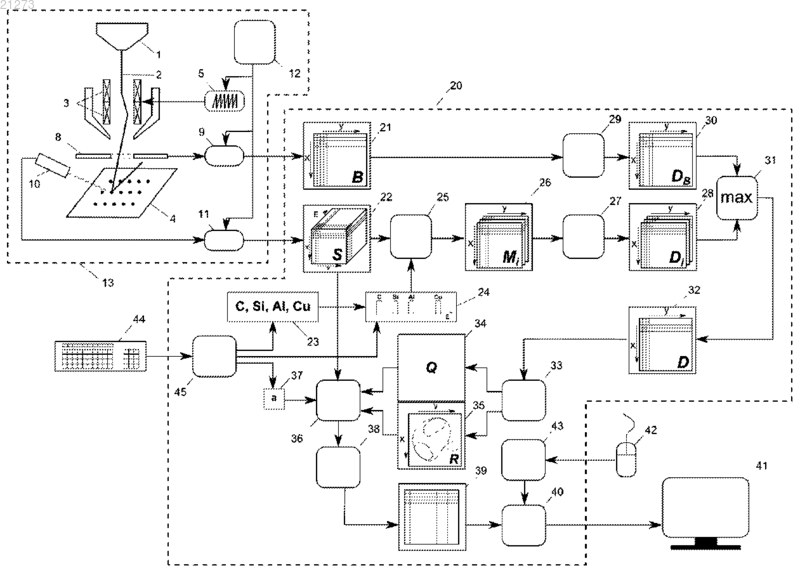

4. Устройство для реализации способа по п.1, где анализ проводят при использовании электронного микроскопа (13), оснащенного детектором (8) обратноотраженных электронов, соединенным с входом аналогово-цифрового преобразователя (9), и энергодисперсионным детектором (10) рентгеновского излучения, соединенным с входом импульсного процессора (11), отличающееся тем, что выход аналогово-цифрового преобразователя (9) и выход импульсного процессора (11) соединены с процессорным блоком (20), где выход аналогово-цифрового преобразователя (9) соединен через блок первой памяти (21), второй блок (29) деривации и блок седьмой памяти (30) с одним входом блока (31) объединения и выход импульсного процессора (11) соединен с одним входом блока второй памяти (22), выход которого подключен к одному входу первого блока (25) интеграции, второй вход которого подключен к выходу блока четвертой памяти (24), подключенного через свой вход к выходу блока третьей памяти (23), и выход первого блока (25) интеграции через блок пятой памяти (26), первый блок (27) деривации и блок шестой памяти (28) соединен со вторым входом блока (31) объединения, выход которого подключен через блок восьмой памяти (32) к входу блока (33) трансформации, один выход которого через блок девятой памяти (34) соединен с одним входом второго блока (36), а его второй выход через блок десятой памяти (35) соединен со вторым входом второго блока (36) интеграции, третий вход которого подключен к выходу блока одиннадцатой памяти (37), а его четвертый вход подключен ко второму выходу блока второй памяти (22), причем выход второго блока (36) интеграции подключен через спектральный анализатор (38), блок двенадцатой памяти (39) и контроллер (40) отображающего устройства подключены к входу отображающего устройства (41), и процессорный блок (20) имеет устройство (44) ввода для ввода входных величин, подключенное через контроллер (45) устройства ввода к блоку третьей памяти (23), блоку четвертой памяти (24) и блоку одиннадцатой памяти (37), причем устройство (42) позиционирования через контроллер (40) отображающего устройства подключено к данному отображающему устройству (41).

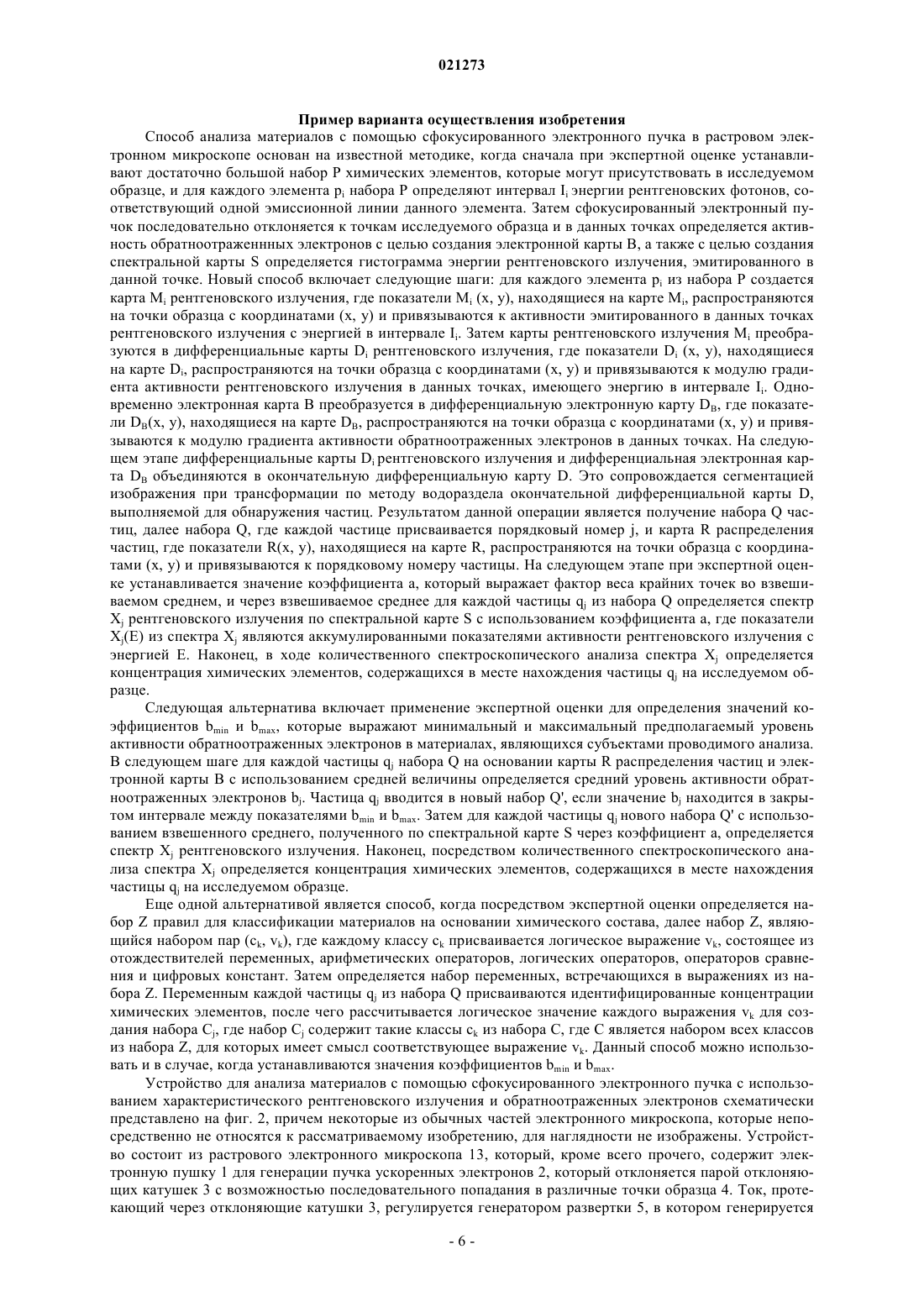

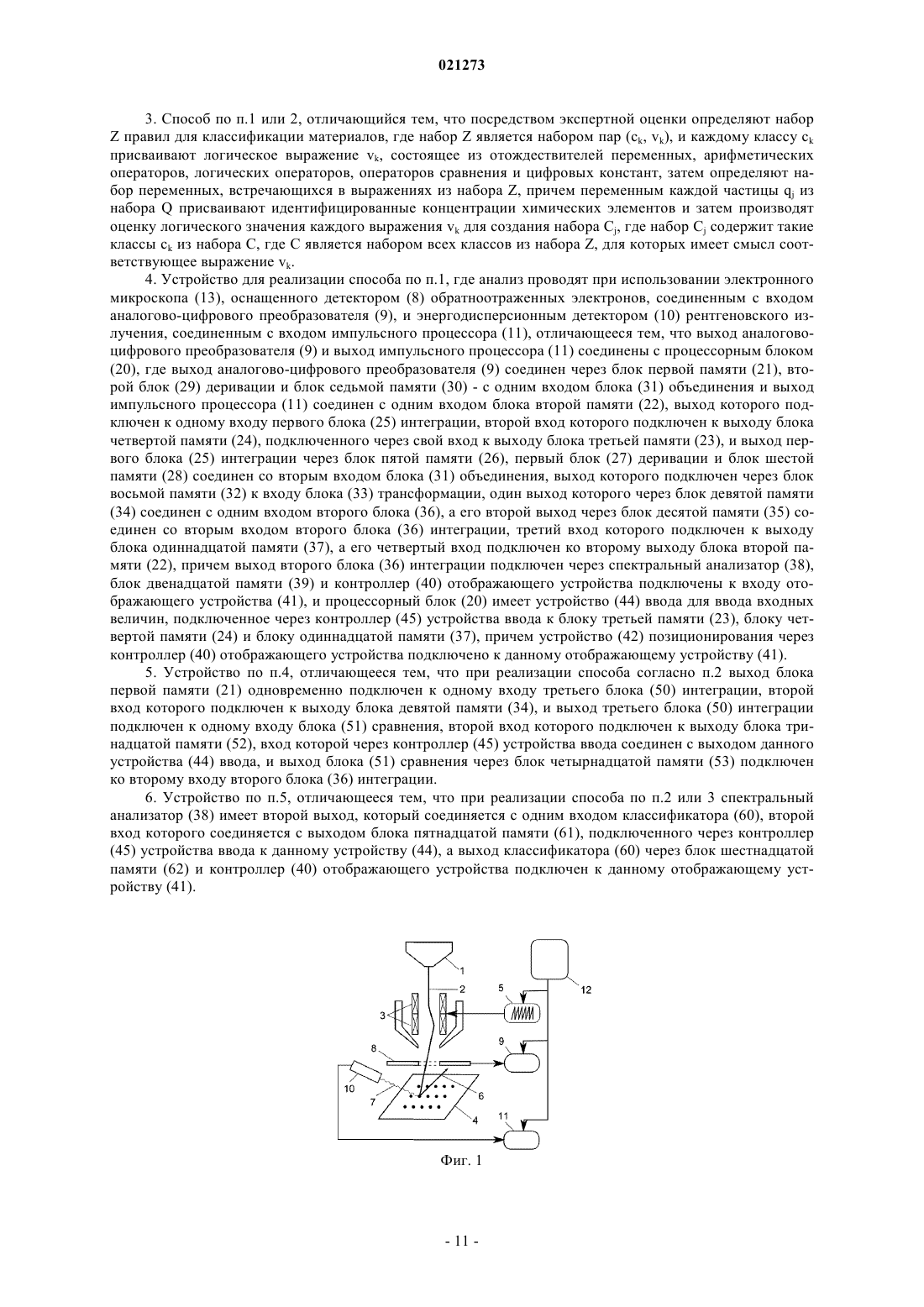

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что при реализации способа согласно п.2 выход блока первой памяти (21) одновременно подключен к одному входу третьего блока (50) интеграции, второй вход которого подключен к выходу блока девятой памяти (34), и выход третьего блока (50) интеграции подключен к одному входу блока (51) сравнения, второй вход которого подключен к выходу блока тринадцатой памяти (52), вход которой через контроллер (45) устройства ввода соединен с выходом данного устройства (44) ввода, и выход блока (51) сравнения через блок четырнадцатой памяти (53) подключен ко второму входу второго блока (36) интеграции.

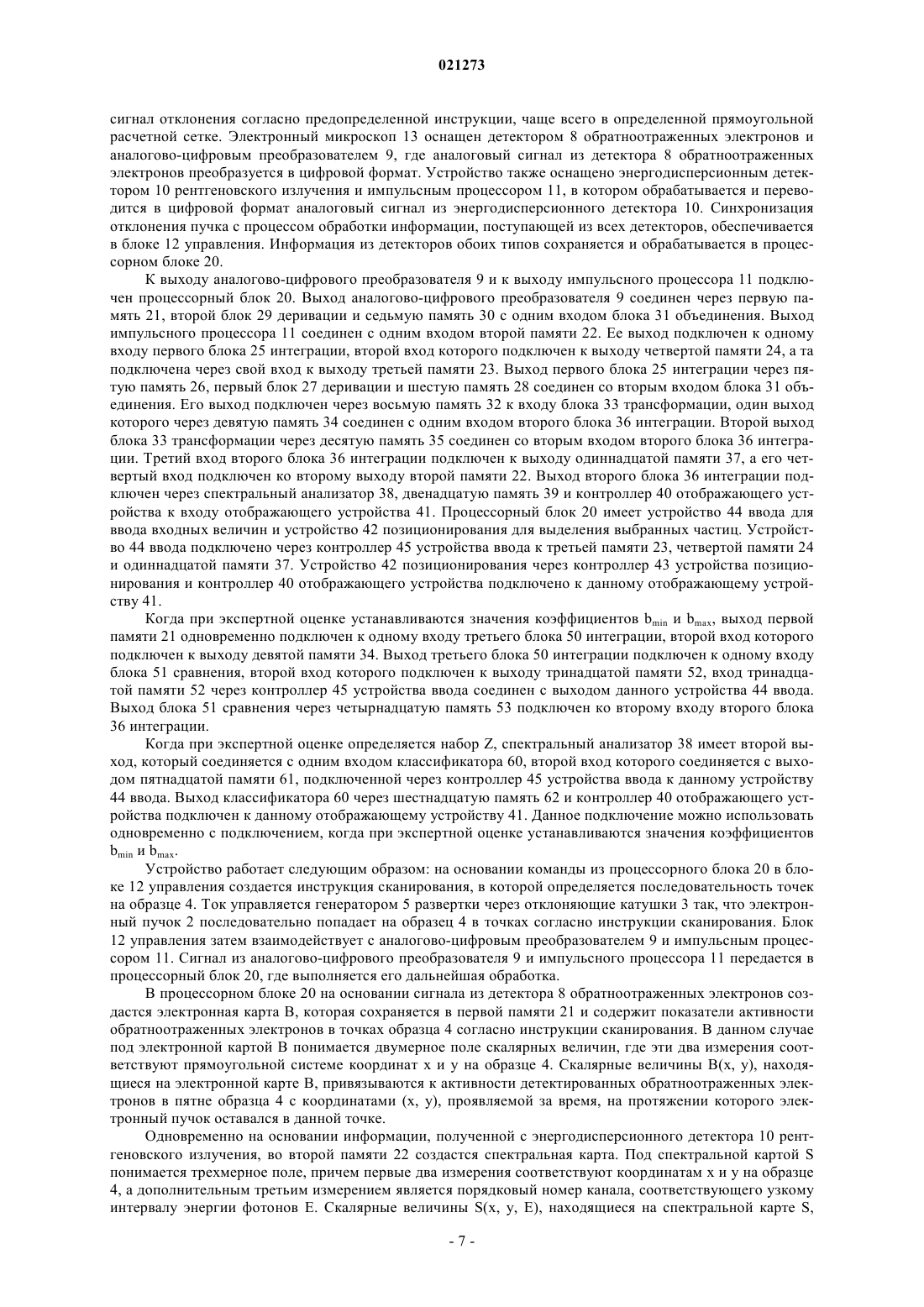

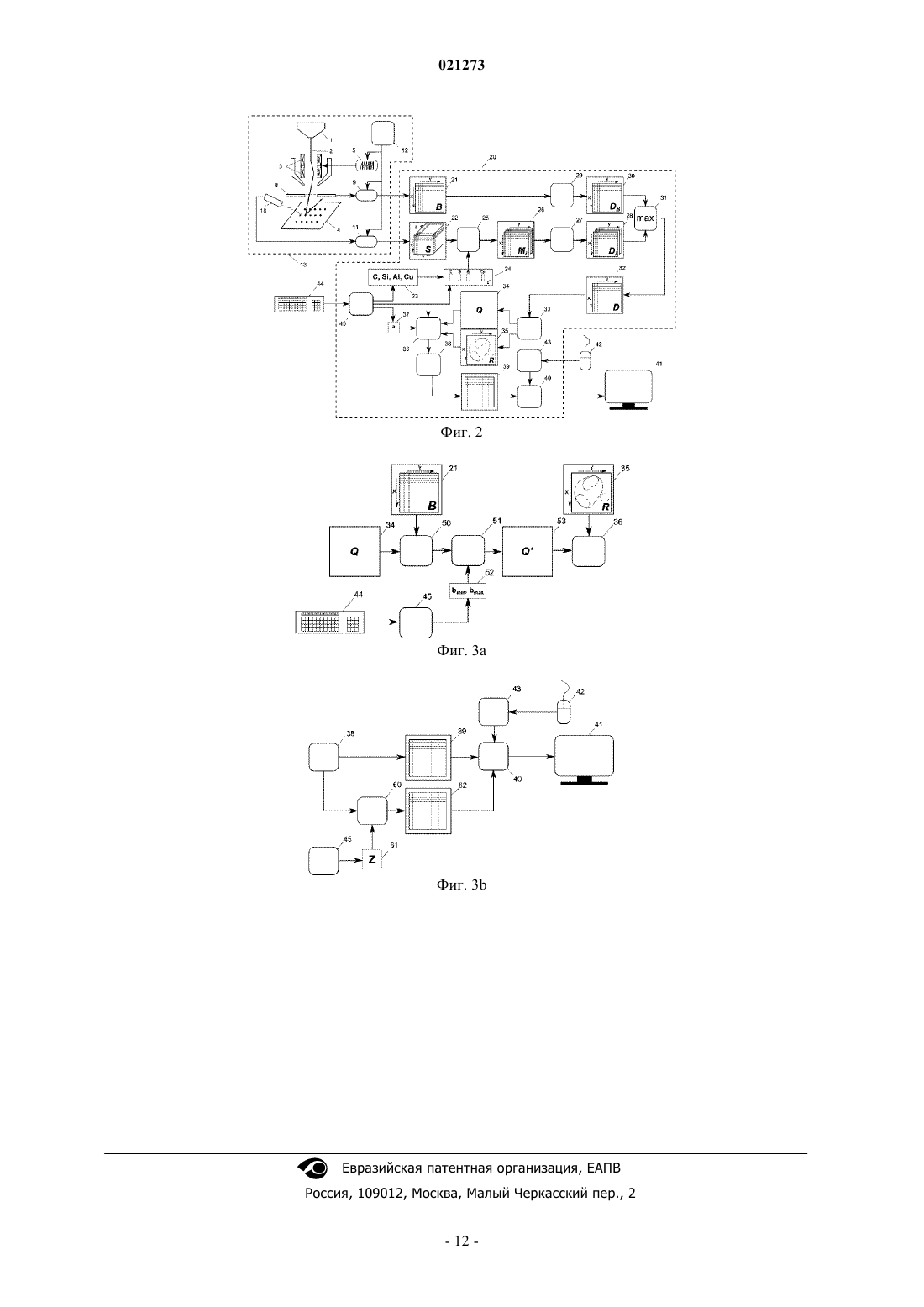

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что при реализации способа по п.2 или 3 спектральный анализатор (38) имеет второй выход, который соединяется с одним входом классификатора (60), второй вход которого соединяется с выходом блока пятнадцатой памяти (61), подключенного через контроллер (45) устройства ввода к данному устройству (44), а выход классификатора (60) через блок шестнадцатой памяти (62) и контроллер (40) отображающего устройства подключен к данному отображающему устройству (41).

Текст

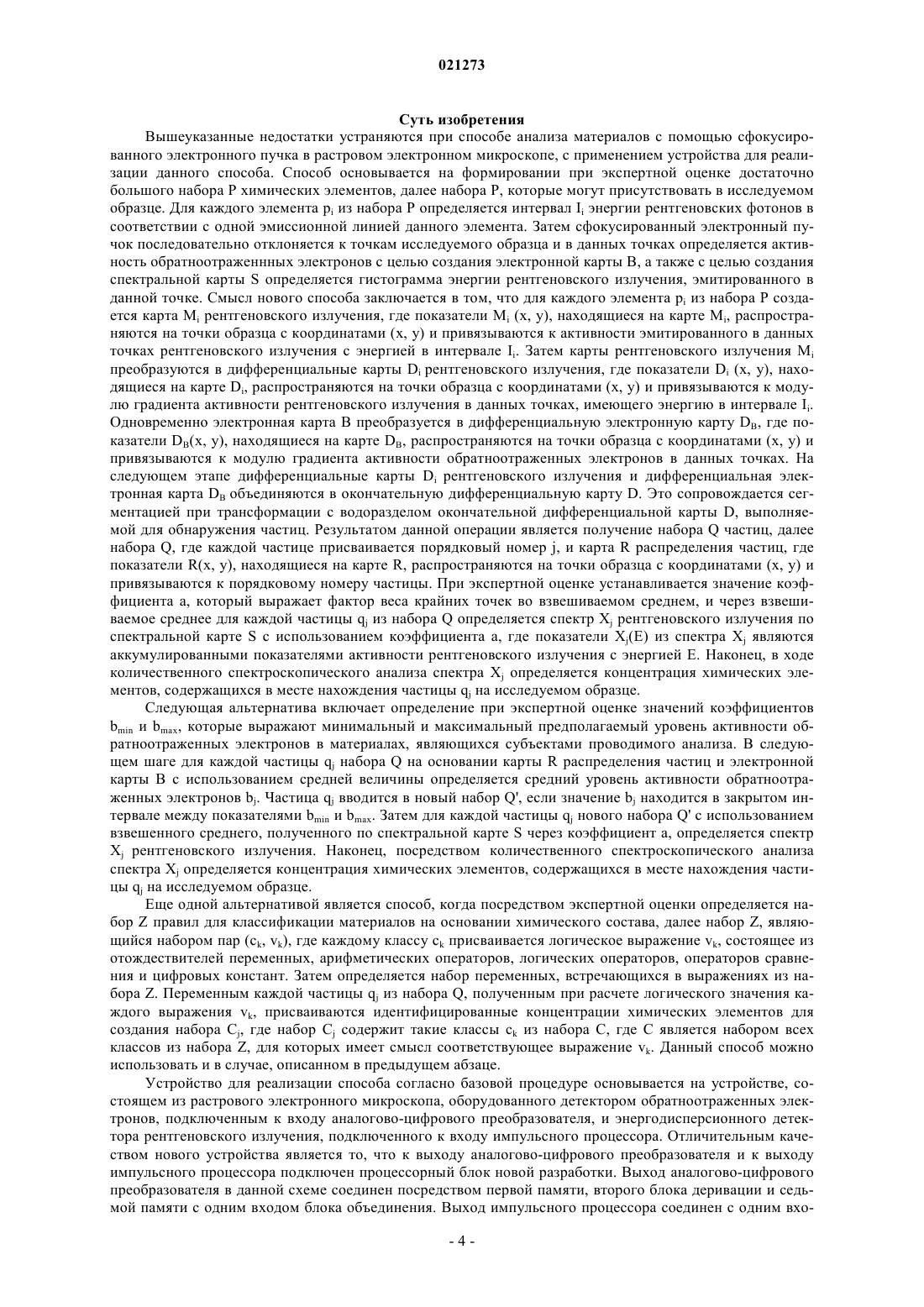

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ СФОКУСИРОВАННОГО ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ОБРАТНООТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В изобретении представлен способ анализа материалов с помощью сфокусированного пучка электронов и устройство для его реализации, где создаются электронная карта В, где отображается активность эмиссии обратноотраженных электронов в различных точках образца, и спектральная карта S, где отображается активность эмиссии рентгеновского излучения в точках образца в зависимости от энергии излучения. Для выбранных химических элементов создают рентгеновские карты Мi, где отражена активность рентгеновского излучения, характерная для данных элементов. Рентгеновские карты Мi и электронная карта В конвертируются в дифференциальные рентгеновские карты Di, которые затем объединятся в итоговую дифференциальную картуD. Итоговая дифференциальная карта D затем используется для обнаружения частиц. Затем для каждой частицы рассчитывается аккумулированный спектр Xj рентгеновского излучения,причем точки образца, расположенные на краю частицы, имеют меньший вес, чем точки,расположенные внутри частицы. Затем из аккумулированного спектра Xj в ходе количественного спектроскопического анализа определяется концентрация химических элементов в данной частице. Область техники Представленное изобретение относится к способу и устройству анализа материалов с помощью сфокусированного пучка электронов с использованием характеристического рентгеновского излучения и обратноотраженных электронов. Предлагаемое решение способствует идентификации и проведению анализа негомогенных материалов. Под определением "частицы" понимаются сплошные ограниченные в пространстве области на поверхности образца, которые в рамках способности устройства к распознаванию представляются гомогенными. Под морфологическим анализом частиц понимается определение их морфологических качеств,например формы или площади. Качественный и количественный спектроскопический анализ - это способы аналитической химии, с помощью которых на основании исследования характеристического рентгеновского излучения определяется наличие и процентное содержание химических элементов в исследуемом веществе. Данный способ особенно подходит при анализе соотношений между отдельными видами материалов, содержащимися в исследуемом образце. Уровень техники Спектроскопический анализ по характеристическому рентгеновскому излучению, возникающему при взаимодействии направленного в поверхность исследуемого образца сфокусированного пучка ускоренных электронов с образованиями у поверхности исследуемого образца, является важным инструментом в изучении химических и физических свойств материалов. Данный анализ проводится в растровом электронном микроскопе, см. фиг. 1. Электронной пушкой 1 электронного микроскопа 13 генерируется пучок ускоренных электронов 2, который отклоняется парой отклоняющих катушек 3 и последовательно ударяет в различные точки исследуемого образца 4. Ток, протекающий через отклоняющие катушки 3,регулируется генератором 5 развертки, где генерируется сигнал отклонения согласно предопределенной инструкции, чаще всего в принятой прямоугольной расчетной сетке. При бомбардировке поверхности 4 образца ускоренные электроны взаимодействуют с материалом у поверхности образца. При взаимодействии ускоренных электронов с материалом протекает ряд процессов, причем для изучения химических свойств материалов особенно важны два из них, а именно эмиссия обратноотраженных электронов 6,сокращенно обозначенных ООЭ, и рентгеновское излучение 7. Обратноотраженные электроны - это электроны бомбардирующего пучка, которые после упругого столкновения с атомами материала отскакивают от образца со сравнительно небольшой потерей энергии по сравнению с энергией, которой они обладали при попадании на образец. Вероятность того, что произойдет упругое столкновение, строго зависит от атомного номера Z материала. Обратноотраженные электроны могут далее по-разному взаимодействовать с другими окружающими их атомами, пока, наконец, некоторые из указанных электронов не удалятся от материала. Под поверхностью образца происходят взаимодействия в пределах определенной области, так называемого сечения взаимодействия. Соотношение между количеством электронов, бомбардирующих поверхность образца, и количеством электронов, удаляющихся от образца с малой потерей энергии, называется коэффициентом обратного отражения, который в литературе обозначается как . Данная переменная также зависит от атомного номераZ. Для многоэлементных материалов применимо следующее уравнение, приведенное в публикации Heinrich "Proceedings of the 4th International Conference on X-ray Optics and Microanalysis" в 1966 г.: где- коэффициент обратного отражения в композиционном материале; Ci - массовая концентрация элемента i и i - коэффициент обратного отражения материала, состоящего только из элемента i. Активность обратноотраженных электронов измеряется с использованием детектора 8 обратноотраженных электронов: аналоговый сигнал с детектора 8 обратноотраженных электронов преобразуется в цифровой формат в аналогово-цифровом преобразователе 9 и на основании информации на его выходе в памяти компьютера создается изображение, где представлено распределение активности обратноотраженных электронов в точках образца. Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия, сокращенно ЭДС, является одним из способов изучения химических свойств материалов с использованием характеристического рентгеновского излучения, которое является еще одним побочным эффектом при взаимодействии ускоренных электронов с материалом образца. Электроны в атоме находятся в электронном облаке. Положение электронов в атомах не может являться произвольным, поскольку электрон всегда находится в дискретном состоянии. Положение электрона описывается четырьмя квантовыми числами. Кинетическая энергия электрона определяется атомной орбиталью и атомом, в котором находится электрон. В основном состоянии согласно принципу построения электроны в облаке занимают позиции на орбиталях с самой низкой энергией,причем одну орбиталь могут одновременно занимать только два электрона. Ускоренный электрон пучка,бомбардирующего образец, имеет достаточную кинетическую энергию для того, чтобы с большой вероятностью произошло сообщение части данной кинетической энергии одному из электронов, находящемуся на одной из орбиталей. Возбужденный электрон покидает орбиталь, оставляя после себя пустое пространство. За очень короткий отрезок времени, измеряемый в пикосекундах, атом возвращается в основное состояние, поскольку один из электронов с орбитали, имеющей более высокую энергию, заполняет пустующее пространство и при этом излучает часть энергии связи в виде фотона электромагнитного рентгеновского излучения. Поскольку орбитали являются дискретными, энергия образовавшегося фотона не является произвольной, а соответствует разнице между энергией орбитали первоначального расположения электрона и энергией орбитали, на которой при взаимодействии образовалось пустое пространство. Каждый химический элемент имеет специфическую энергию атомной орбитали, и в результате каждый элемент при воздействии пучка ускоренных электронов эмитирует фотоны с энергией,характерной только для данного конкретного элемента. Поэтому данное излучение называется характеристическим рентгеновским излучением. Фотоны рентгеновского излучения вступают в дальнейшее взаимодействие с материалом, некоторые из них удаляются от материала и могут улавливаться детектором рентгеновского излучения. В ЭДС используется энергодисперсионный детектор 10 рентгеновского излучения, где при попадании рентгеновского фотона в активную поверхность детектора изменяется напряжение на выходе, причем величина изменения напряжения пропорциональна энергии фотона. Импульсный процессор 11 - это электронное устройство, в котором аналоговый сигнал с выхода энергодисперсионного детектора 10 рентгеновского излучения переводится в цифровой формат. На основании данных протоколов в памяти компьютера создается гистограмма, рассматриваемая как спектр, на которой отображаются обнаруженные фотоны с энергией, лежащей в заранее определенных узких интервалах. Как было указано, в материале образуются фотоны рентгеновского излучения, характерные для содержащегося элемента или элементов, и поэтому частота определения фотонов с характерной энергией выше, чем у остальных фотонов; в результате энергодисперсионный спектр включает эмиссионные линии, соответствующие химическим элементам, которые содержатся в образце. Если материал не является гомогенным, следует принимать во внимание то, что в отдельно взятом сечении взаимодействия под поверхностью образца, обычно большем сечения взаимодействия, из которого эмитируются обратноотраженные электроны, снова возникает излучение. Данный эффект выражается особенно ярко, когда электронным пучком бомбардируется граница нескольких областей с разным химическим составом. Наблюдаемое рентгеновское излучение в этом случае соответствует комбинации спектральных характеристик из данных областей. Количественный спектроскопический анализ - это способ аналитической химии для определения процентного содержания химических элементов в исследуемом материале на основании исследования характеристического рентгеновского излучения. При количественном спектроскопическом анализе, базирующемся на энергодисперсионном спектре, для каждого химического элемента в исследуемом веществе определяется соотношение измеренной активности излучения с энергией, характерной для данного элемента, и активности излучения с энергией, равной энергии излучения вещества, состоящего только из атомов данного элемента. Расчетные показатели подлежат коррекции с учетом степени поглощения и повторной эмиссии (флуоресценцией) рентгеновского излучения, которые обобщенно обозначаются в литературе как ZAF коррекция. Для упрощения расчета при анализе обычно допускается, что исследуемый материал является гомогенным. При анализе негомогенных материалов используется методика, которая в литературе обозначается как рентгеновское картографирование. Картографирование обычно проводится при последовательном отклонении электронного пучка в различные точки образца. Синхронизация цепей отклонения пучка и импульсного процессора 11 обеспечивается в блоке 12 управления. Данная синхронизация способствует определению пятна на образце, являющегося источником определенного рентгеновского излучения. Таким способом можно получить рентгеновские спектроскопические данные с пространственным разграничением. Самой простой методикой рентгеновского картографирования является методика, известная как точечное картографирование. По данной методике заранее устанавливается интервал энергии рентгеновского излучения. Результат картографирования представляется в виде двухмерного изображения,на котором черными и белыми точками обозначены пятна образца, где количество определенных событий в единицу времени, лежащую в пределах установленного интервала энергии, соответственно ниже или выше заранее установленного порогового значения. Более точную информацию о химическом составе гетерогенных образцов получают по методике, известной как структурное картографирование. В данной методике используется количественный спектроскопический анализ, применяемый к спектроскопическим данным, полученным в каждой точке образца. Необходимым условием для применения структурного картографирования является наличие спектроскопических данных в достаточном объеме для количественного анализа. Данное условие нелегко удовлетворить, так как на уровне разрешения карт,используемых при анализе частиц, сигнал детектора ЭДС относительно слаб. Одним из возможных решений является комбинирование спектроскопических данных, полученных из множественных точек образца. Ключевым компонентом автоматизированного спектроскопического анализатора частиц на базе структурной картографии является сегментация изображения. В компьютерной графике под сегментацией изображения понимается совокупность методик для разделения изображения на отдельные области. Ряд таких методик был опубликован ранее. Некоторые из опубликованных методик основаны на трансформации, которая в литературе обозначается термином "метод водораздела". Ее первоначальную идею представили Beucher и Lantujoul в статье "Use of watersheds in contour detection", опубликованной в сентябре 1979 г. в материалах международного семинара по обработке изображений, проходившего в г. Ренн. Данная трансформация основана на идее, заключающейся в рассмотрении одноканального изображения (серая шкала) как топографического рельефа, где модуль градиента яркости точки на изображении соответствует высоте точки над основной плоскостью. Рельеф постепенно наполняется водой, и в низкорасположенных местах, соответствующих локальным минимумам модуля градиента яркости, образуются бассейны. Между воображаемыми бассейнами, которые могли бы соединиться, возводится воображаемая дамба. В результате данного шага получают изображение, разделенное на сплошные области,которые образуются там, где на входном изображении модуль градиента яркости ниже, чем в прилегающих областях. Из предыдущего текста ясно, что при трансформации по методу водораздела входным является одноканальное дифференциальное изображение, на котором показатели пикселей соответствуют модулю градиента на оригинальном изображении, т.к. в таких местах в ходе трансформации по данномуметоду образуются линии водораздела между областями. Описание применения данного метода при преобразовании многоканального изображения можно найти, например, в статье "A MultichannelWatershed-Based Segmentation Method for Multispectral Chromosome Classification", опубликованной Karvelis в журнале "IEEE Transactions on Medical Imaging", т. 27,5, где описано применение данной методики при классификации хромосом на изображении, полученном многоканальным флуоресцентным способом. Анализ негомогенных материалов в растровом электронном микроскопе рассматривается, например, в патенте US 7490009. Описанным устройством собираются спектроскопические данные с помощью энергодисперсионного спектрометра. При сравнении полученных данных с предопределенным набором спектральных категорий в устройстве сначала проводится причисление отдельных точек измерения к предопределенным спектральным категориям. На основании данных категорий затем образуются сплошные группы точек, а из них - частицы. Недостатком указанного решения является необходимость в определении большого количества спектральных категорий, поскольку в связи с тем, что размер сечения взаимодействия для рентгеновского излучения сопоставим с расстоянием между соседними точками измерения, в обеих частицах, вблизи границы их раздела, отмечается эмиссия рентгеновского излучения. В результате в данном случае происходит искажение спектроскопических данных, поскольку детектированное характеристическое рентгеновское излучение эмитируется в данной точке двумя химически различными материалами, и правильное выполнение классификации в данном случае затруднено. Более того, для правильной классификации необходимо собрать в каждой точке измерения достаточное количество данных, что требует больших затрат времени. Другим недостатком устройства является то, что детектирование частиц основано на классификации по спектральным данным, и при этом не принимается в расчет информация из детектора обратноотраженных электронов. При сегментации изображения удобно использовать информацию, полученную из детекторов обоих типов. Сечение взаимодействия обратноотраженных электронов обычно меньше сечения взаимодействия рентгеновского излучения: таким образом, на изображении, созданном обратноотраженными электронами, границы между частицами определены лучше, чем на изображении, созданном только на основании рентгеновских данных. Наоборот, если сегментация изображения основана только на изображении из детектора ООЭ, с помощью устройства невозможно определить границу между двумя материалами, которые имеют очень близкие значения коэффициента обратного отражения , поскольку данные материалы нельзя отличить только при сравнении уровня активности обратноотраженных электронов. Перед сегментацией изображения при трансформации по методу водораздела применяется другая трансформация, называемая выделением контуров. Ее целью является трансформация входного изображения с тем, чтобы в пятне, где располагается переход между двумя областями с разной активностью, на выходном изображении показатели были выше, чем в остальных точках. Результатом трансформации является получение одноканального изображения (серая шкала) с размерами, как у входного изображения. Можно доказать, что выделение контуров на изображении можно осуществить с помощью двух сверток первоначального изображения I с матрицей Fx или Fy В результате свертки получают векторное поле G, которое состоит из двух составляющих Gx и Gy. На выходе получают изображение Н, которое в каждой точке Н(х, у) содержит модуль вектора G(x, у). Данная трансформация в литературе называется оператором Собеля. Суть изобретения Вышеуказанные недостатки устраняются при способе анализа материалов с помощью сфокусированного электронного пучка в растровом электронном микроскопе, с применением устройства для реализации данного способа. Способ основывается на формировании при экспертной оценке достаточно большого набора Р химических элементов, далее набора Р, которые могут присутствовать в исследуемом образце. Для каждого элемента pi из набора Р определяется интервал Ii энергии рентгеновских фотонов в соответствии с одной эмиссионной линией данного элемента. Затем сфокусированный электронный пучок последовательно отклоняется к точкам исследуемого образца и в данных точках определяется активность обратноотраженнных электронов с целью создания электронной карты В, а также с целью создания спектральной карты S определяется гистограмма энергии рентгеновского излучения, эмитированного в данной точке. Смысл нового способа заключается в том, что для каждого элемента pi из набора Р создается карта Mi рентгеновского излучения, где показатели Mi (х, у), находящиеся на карте Mi, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к активности эмитированного в данных точках рентгеновского излучения с энергией в интервале Ii. Затем карты рентгеновского излучения Mi преобразуются в дифференциальные карты Di рентгеновского излучения, где показатели Di (x, у), находящиеся на карте Di, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к модулю градиента активности рентгеновского излучения в данных точках, имеющего энергию в интервале Ii. Одновременно электронная карта В преобразуется в дифференциальную электронную карту DB, где показатели DB(x, у), находящиеся на карте DB, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к модулю градиента активности обратноотраженных электронов в данных точках. На следующем этапе дифференциальные карты Di рентгеновского излучения и дифференциальная электронная карта DB объединяются в окончательную дифференциальную карту D. Это сопровождается сегментацией при трансформации с водоразделом окончательной дифференциальной карты D, выполняемой для обнаружения частиц. Результатом данной операции является получение набора Q частиц, далее набора Q, где каждой частице присваивается порядковый номер j, и карта R распределения частиц, где показатели R(x, у), находящиеся на карте R, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к порядковому номеру частицы. При экспертной оценке устанавливается значение коэффициента а, который выражает фактор веса крайних точек во взвешиваемом среднем, и через взвешиваемое среднее для каждой частицы qj из набора Q определяется спектр Xj рентгеновского излучения по спектральной карте S с использованием коэффициента а, где показатели Xj(E) из спектра Xj являются аккумулированными показателями активности рентгеновского излучения с энергией Е. Наконец, в ходе количественного спектроскопического анализа спектра Xj определяется концентрация химических элементов, содержащихся в месте нахождения частицы qj на исследуемом образце. Следующая альтернатива включает определение при экспертной оценке значений коэффициентовbmin и bmax, которые выражают минимальный и максимальный предполагаемый уровень активности обратноотраженных электронов в материалах, являющихся субъектами проводимого анализа. В следующем шаге для каждой частицы qj набора Q на основании карты R распределения частиц и электронной карты В с использованием средней величины определяется средний уровень активности обратноотраженных электронов bj. Частица qj вводится в новый набор Q', если значение bj находится в закрытом интервале между показателями bmin и bmax. Затем для каждой частицы qj нового набора Q' с использованием взвешенного среднего, полученного по спектральной карте S через коэффициент а, определяется спектрXj рентгеновского излучения. Наконец, посредством количественного спектроскопического анализа спектра Xj определяется концентрация химических элементов, содержащихся в месте нахождения частицы qj на исследуемом образце. Еще одной альтернативой является способ, когда посредством экспертной оценки определяется набор Z правил для классификации материалов на основании химического состава, далее набор Z, являющийся набором пар (ck, vk), где каждому классу ck присваивается логическое выражение vk, состоящее из отождествителей переменных, арифметических операторов, логических операторов, операторов сравнения и цифровых констант. Затем определяется набор переменных, встречающихся в выражениях из набора Z. Переменным каждой частицы qj из набора Q, полученным при расчете логического значения каждого выражения vk, присваиваются идентифицированные концентрации химических элементов для создания набора Cj, где набор Cj содержит такие классы ck из набора С, где С является набором всех классов из набора Z, для которых имеет смысл соответствующее выражение vk. Данный способ можно использовать и в случае, описанном в предыдущем абзаце. Устройство для реализации способа согласно базовой процедуре основывается на устройстве, состоящем из растрового электронного микроскопа, оборудованного детектором обратноотраженных электронов, подключенным к входу аналогово-цифрового преобразователя, и энергодисперсионного детектора рентгеновского излучения, подключенного к входу импульсного процессора. Отличительным качеством нового устройства является то, что к выходу аналогово-цифрового преобразователя и к выходу импульсного процессора подключен процессорный блок новой разработки. Выход аналогово-цифрового преобразователя в данной схеме соединен посредством первой памяти, второго блока деривации и седьмой памяти с одним входом блока объединения. Выход импульсного процессора соединен с одним вхо-4 021273 дом второй памяти, выход которой подключен к одному входу первого блока интеграции, второй вход которого подключен к выходу четвертой памяти, соединенной посредством своего входа с выходом третьей памяти. Выход первого блока интеграции через пятую память, первый блок деривации и шестую память соединен со вторым входом блока объединения, выход которого подключен через восьмую память к входу блока трансформации. Один выход блока трансформации через девятую память соединен с одним входом второго блока интеграции, а его второй выход через десятую память соединен со вторым входом второго блока интеграции. Выход одиннадцатой памяти подключен к третьему входу второго блока интеграции, а второй выход второй памяти соединен с его четвертым входом. Выход второго блока интеграции соединен через спектральный анализатор, двенадцатую память и контроллер отображающего устройства с входом данного отображающего устройства. Перед всем процессорным узлом предусмотрено наличие устройства ввода для ввода входных величин и устройства позиционирования для выделения выбранных частиц. Устройство ввода соединено через контроллер устройства ввода с третьей,четвертой и одиннадцатой памятью. Устройство позиционирования соединено через контроллер устройства позиционирования и контроллер устройства отображения с данным устройством отображения. Когда при экспертной оценке устанавливаются значения коэффициентов bmin и bmax, выход первой памяти одновременно подключается к одному входу третьего блока интеграции, второй вход которого подключен к выходу девятой памяти. Выход третьего блока интеграции подключен к одному входу блока сравнения, второй вход которого подключен к выходу тринадцатой памяти. Вход тринадцатой памяти через контроллер устройства ввода соединен с выходом данного устройства ввода. Выход блока сравнения через четырнадцатую память подключен ко второму входу второго блока интеграции. Когда при экспертной оценке определяется набор Z и/или устанавливаются значения коэффициентов bmin и bmax, спектральный анализатор имеет второй выход, который соединяется с одним входом классификатора, второй вход которого соединяется с выходом пятнадцатой памяти, подключенной через контроллер устройства ввода к данному устройству ввода. Выход классификатора через шестнадцатую память и контроллер устройства отображения подключен к данному устройству отображения. Преимущества предлагаемого способа и устройства заключаются в следующем. При обнаружении частиц применяются обратноотраженные электроны. Малое сечение взаимодействия обратноотраженных электронов способствует лучшему определению границ между частицами. Таким образом, имеется возможность анализа малых частиц с небольшой погрешностью по сравнению со способом обнаружения частиц только на основании данных, полученных при рентгеновском излучении. При обнаружении частиц также применяется рентгеновское излучение, что позволяет точно определять границу между двумя материалами с разным химическим составом, но схожей эмиссионной способностью обратноотраженных электронов. Классификация частиц основана на концентрации химических элементов, что является главным качеством материала независимо от используемого устройства и рабочих условий. При изменении рабочих условий, например при изменении тока в пучке или применении детектора другого типа, отсутствует необходимость в коренном изменении правил классификации частиц. Другим преимуществом является то, что выполняется классификация частиц, а не отдельных точек. Данный подход способствует улучшению работы с граничными эффектами, возникающими вблизи перехода между двумя частицами с разным химическим составом, за счет существенного размера сечения взаимодействия рентгеновского излучения, что значительно снижает количество необходимых классификационных категорий. Также значительно снижается потребность во времени для проведения полного аналитического цикла за счет снижения количества классификационных действий. Потребность во времени можно снижать и в дальнейшем, если исследуемый образец содержит значительное количество частиц, не представляющих интерес с точки зрения проводимого анализа, которые можно исключить перед количественным спектроскопическим анализом, базирующимся на активности обратноотраженных электронов. Типовым примером является угольный порошок, который добавляется в минералогические образцы с целью упрощения анализа частиц, поскольку его наличие снижает вероятность соприкосновения частиц. Углерод имеет значительно меньшую способность к эмиссии ООЭ, нежели остальные материалы, которые обычно являются субъектами анализа. При использовании блока сравнения из дальнейшей обработки можно исключать частицы, содержащие только чистый углерод. Описание чертежей На фиг. 1 представлена блок-схема электронного микроскопа с детектором обратноотраженных электронов, детектором рентгеновского излучения и контрольными цепями в соответствии с уровнем техники; на фиг. 2 - блок-схема подключения основного варианта предлагаемого устройства для анализа материалов с помощью сфокусированного электронного пучка с использованием характеристического рентгеновского излучения и обратноотраженных электронов; на фиг. 3 а и 3b - блок-схемы других возможных вариантов подключения, причем некоторые части,характерные для основного варианта, исключены для наглядности. Пример варианта осуществления изобретения Способ анализа материалов с помощью сфокусированного электронного пучка в растровом электронном микроскопе основан на известной методике, когда сначала при экспертной оценке устанавливают достаточно большой набор Р химических элементов, которые могут присутствовать в исследуемом образце, и для каждого элемента pi набора Р определяют интервал Ii энергии рентгеновских фотонов, соответствующий одной эмиссионной линии данного элемента. Затем сфокусированный электронный пучок последовательно отклоняется к точкам исследуемого образца и в данных точках определяется активность обратноотраженнных электронов с целью создания электронной карты В, а также с целью создания спектральной карты S определяется гистограмма энергии рентгеновского излучения, эмитированного в данной точке. Новый способ включает следующие шаги: для каждого элемента pi из набора Р создается карта Mi рентгеновского излучения, где показатели Mi (х, у), находящиеся на карте Mi, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к активности эмитированного в данных точках рентгеновского излучения с энергией в интервале Ii. Затем карты рентгеновского излучения Mi преобразуются в дифференциальные карты Di рентгеновского излучения, где показатели Di (x, у), находящиеся на карте Di, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к модулю градиента активности рентгеновского излучения в данных точках, имеющего энергию в интервале Ii. Одновременно электронная карта В преобразуется в дифференциальную электронную карту DB, где показатели DB(x, у), находящиеся на карте DB, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к модулю градиента активности обратноотраженных электронов в данных точках. На следующем этапе дифференциальные карты Di рентгеновского излучения и дифференциальная электронная карта DB объединяются в окончательную дифференциальную карту D. Это сопровождается сегментацией изображения при трансформации по методу водораздела окончательной дифференциальной карты D,выполняемой для обнаружения частиц. Результатом данной операции является получение набора Q частиц, далее набора Q, где каждой частице присваивается порядковый номер j, и карта R распределения частиц, где показатели R(x, у), находящиеся на карте R, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к порядковому номеру частицы. На следующем этапе при экспертной оценке устанавливается значение коэффициента а, который выражает фактор веса крайних точек во взвешиваемом среднем, и через взвешиваемое среднее для каждой частицы qj из набора Q определяется спектрXj рентгеновского излучения по спектральной карте S с использованием коэффициента а, где показателиXj(E) из спектра Xj являются аккумулированными показателями активности рентгеновского излучения с энергией Е. Наконец, в ходе количественного спектроскопического анализа спектра Xj определяется концентрация химических элементов, содержащихся в месте нахождения частицы qj на исследуемом образце. Следующая альтернатива включает применение экспертной оценки для определения значений коэффициентов bmin и bmax, которые выражают минимальный и максимальный предполагаемый уровень активности обратноотраженных электронов в материалах, являющихся субъектами проводимого анализа. В следующем шаге для каждой частицы qj набора Q на основании карты R распределения частиц и электронной карты В с использованием средней величины определяется средний уровень активности обратноотраженных электронов bj. Частица qj вводится в новый набор Q', если значение bj находится в закрытом интервале между показателями bmin и bmax. Затем для каждой частицы qj нового набора Q' с использованием взвешенного среднего, полученного по спектральной карте S через коэффициент а, определяется спектр Xj рентгеновского излучения. Наконец, посредством количественного спектроскопического анализа спектра Xj определяется концентрация химических элементов, содержащихся в месте нахождения частицы qj на исследуемом образце. Еще одной альтернативой является способ, когда посредством экспертной оценки определяется набор Z правил для классификации материалов на основании химического состава, далее набор Z, являющийся набором пар (ck, vk), где каждому классу ck присваивается логическое выражение vk, состоящее из отождествителей переменных, арифметических операторов, логических операторов, операторов сравнения и цифровых констант. Затем определяется набор переменных, встречающихся в выражениях из набора Z. Переменным каждой частицы qj из набора Q присваиваются идентифицированные концентрации химических элементов, после чего рассчитывается логическое значение каждого выражения vk для создания набора Cj, где набор Cj содержит такие классы ck из набора С, где С является набором всех классов из набора Z, для которых имеет смысл соответствующее выражение vk. Данный способ можно использовать и в случае, когда устанавливаются значения коэффициентов bmin и bmax. Устройство для анализа материалов с помощью сфокусированного электронного пучка с использованием характеристического рентгеновского излучения и обратноотраженных электронов схематически представлено на фиг. 2, причем некоторые из обычных частей электронного микроскопа, которые непосредственно не относятся к рассматриваемому изобретению, для наглядности не изображены. Устройство состоит из растрового электронного микроскопа 13, который, кроме всего прочего, содержит электронную пушку 1 для генерации пучка ускоренных электронов 2, который отклоняется парой отклоняющих катушек 3 с возможностью последовательного попадания в различные точки образца 4. Ток, протекающий через отклоняющие катушки 3, регулируется генератором развертки 5, в котором генерируется сигнал отклонения согласно предопределенной инструкции, чаще всего в определенной прямоугольной расчетной сетке. Электронный микроскоп 13 оснащен детектором 8 обратноотраженных электронов и аналогово-цифровым преобразователем 9, где аналоговый сигнал из детектора 8 обратноотраженных электронов преобразуется в цифровой формат. Устройство также оснащено энергодисперсионным детектором 10 рентгеновского излучения и импульсным процессором 11, в котором обрабатывается и переводится в цифровой формат аналоговый сигнал из энергодисперсионного детектора 10. Синхронизация отклонения пучка с процессом обработки информации, поступающей из всех детекторов, обеспечивается в блоке 12 управления. Информация из детекторов обоих типов сохраняется и обрабатывается в процессорном блоке 20. К выходу аналогово-цифрового преобразователя 9 и к выходу импульсного процессора 11 подключен процессорный блок 20. Выход аналогово-цифрового преобразователя 9 соединен через первую память 21, второй блок 29 деривации и седьмую память 30 с одним входом блока 31 объединения. Выход импульсного процессора 11 соединен с одним входом второй памяти 22. Ее выход подключен к одному входу первого блока 25 интеграции, второй вход которого подключен к выходу четвертой памяти 24, а та подключена через свой вход к выходу третьей памяти 23. Выход первого блока 25 интеграции через пятую память 26, первый блок 27 деривации и шестую память 28 соединен со вторым входом блока 31 объединения. Его выход подключен через восьмую память 32 к входу блока 33 трансформации, один выход которого через девятую память 34 соединен с одним входом второго блока 36 интеграции. Второй выход блока 33 трансформации через десятую память 35 соединен со вторым входом второго блока 36 интеграции. Третий вход второго блока 36 интеграции подключен к выходу одиннадцатой памяти 37, а его четвертый вход подключен ко второму выходу второй памяти 22. Выход второго блока 36 интеграции подключен через спектральный анализатор 38, двенадцатую память 39 и контроллер 40 отображающего устройства к входу отображающего устройства 41. Процессорный блок 20 имеет устройство 44 ввода для ввода входных величин и устройство 42 позиционирования для выделения выбранных частиц. Устройство 44 ввода подключено через контроллер 45 устройства ввода к третьей памяти 23, четвертой памяти 24 и одиннадцатой памяти 37. Устройство 42 позиционирования через контроллер 43 устройства позиционирования и контроллер 40 отображающего устройства подключено к данному отображающему устройству 41. Когда при экспертной оценке устанавливаются значения коэффициентов bmin и bmax, выход первой памяти 21 одновременно подключен к одному входу третьего блока 50 интеграции, второй вход которого подключен к выходу девятой памяти 34. Выход третьего блока 50 интеграции подключен к одному входу блока 51 сравнения, второй вход которого подключен к выходу тринадцатой памяти 52, вход тринадцатой памяти 52 через контроллер 45 устройства ввода соединен с выходом данного устройства 44 ввода. Выход блока 51 сравнения через четырнадцатую память 53 подключен ко второму входу второго блока 36 интеграции. Когда при экспертной оценке определяется набор Z, спектральный анализатор 38 имеет второй выход, который соединяется с одним входом классификатора 60, второй вход которого соединяется с выходом пятнадцатой памяти 61, подключенной через контроллер 45 устройства ввода к данному устройству 44 ввода. Выход классификатора 60 через шестнадцатую память 62 и контроллер 40 отображающего устройства подключен к данному отображающему устройству 41. Данное подключение можно использовать одновременно с подключением, когда при экспертной оценке устанавливаются значения коэффициентовbmin и bmax. Устройство работает следующим образом: на основании команды из процессорного блока 20 в блоке 12 управления создается инструкция сканирования, в которой определяется последовательность точек на образце 4. Ток управляется генератором 5 развертки через отклоняющие катушки 3 так, что электронный пучок 2 последовательно попадает на образец 4 в точках согласно инструкции сканирования. Блок 12 управления затем взаимодействует с аналогово-цифровым преобразователем 9 и импульсным процессором 11. Сигнал из аналогово-цифрового преобразователя 9 и импульсного процессора 11 передается в процессорный блок 20, где выполняется его дальнейшая обработка. В процессорном блоке 20 на основании сигнала из детектора 8 обратноотраженных электронов создастся электронная карта В, которая сохраняется в первой памяти 21 и содержит показатели активности обратноотраженных электронов в точках образца 4 согласно инструкции сканирования. В данном случае под электронной картой В понимается двумерное поле скалярных величин, где эти два измерения соответствуют прямоугольной системе координат х и у на образце 4. Скалярные величины В(х, у), находящиеся на электронной карте В, привязываются к активности детектированных обратноотраженных электронов в пятне образца 4 с координатами (х, у), проявляемой за время, на протяжении которого электронный пучок оставался в данной точке. Одновременно на основании информации, полученной с энергодисперсионного детектора 10 рентгеновского излучения, во второй памяти 22 создастся спектральная карта. Под спектральной картой S понимается трехмерное поле, причем первые два измерения соответствуют координатам х и у на образце 4, а дополнительным третьим измерением является порядковый номер канала, соответствующего узкому интервалу энергии фотонов Е. Скалярные величины S(x, у, Е), находящиеся на спектральной карте S,-7 021273 привязываются к количеству детектированных в пятне образца 4 с координатами (х, у) рентгеновских фотонов с данной энергией Е, зафиксированных за время, на протяжении которого электронный пучок оставался в данной точке. При известном предполагаемом минералогическом или химическом составе образцов, перед началом анализа опытный пользователь вводит с устройства 44 ввода, предшествующего процессорному блоку 20, например, с клавиатуры набор Р химических элементов, где Р=pi; i=1, 2,n, и набор I интервалов энергии рентгеновского излучения, далее набор I, где I=Ii; i=1, 2,n, где n -это количество вводимых элементов, а интервал Ii соответствует узкому интервалу энергии вблизи одной из характеристических эмиссионных линий элемента pi. Перед началом анализа набор Р сохраняется в третьей памяти 23, а набор I - в четвертой памяти 24. Вторая память 22, содержащая спектральную карту S, соединена с входом первого блока 25 интеграции, в котором для каждого интервала Ii набора I создается одна рентгеновская карта Mi согласно следующей формуле: Рентгеновские карты Mi представлены двухмерным полем, причем эти два измерения соответствуют прямоугольной системе координат х и у на образце. Скалярные величины Mi (х, у), находящиеся на рентгеновских картах Mi, соответствуют активности рентгеновского излучения, характерного для элемента pi в пятне образца с координатами (х, у). Выходные данные первого блока 25 интеграции перед дальнейшей обработкой сохраняются в пятой памяти 26. Пятая память 26, содержащая рентгеновские карты Mi, соединена с входом первого блока 27 деривации, в котором для каждой рентгеновской карты Mi создается рентгеновская карта Di так, что для каждой точки входной карты с помощью оператора Собеля рассчитывается модуль градиента активности рентгеновского излучения с энергией в интервале Ii. Итоговые дифференциальные рентгеновские картыDi сохраняются в шестой памяти 28. Первая память 21, содержащая электронную карту В, соединена с входом второго блока 29 деривации, в котором создается дифференциальная электронная карта DB так, что для каждой точки входной карты В(х, у) с помощью оператора Собеля рассчитается модуль градиента активности обратноотраженных электронов DB(x, у) в точке образца с координатами (х, у). Выходные данные второго блока 29 деривации, дифференциальная электронная карта DB, сохраняются в седьмой памяти 30. Шестая память 28, содержащая дифференциальные рентгеновские карты Di, и седьмая память 30,содержащая дифференциальную электронную карту DB, соединены с входом блока 31 объединения, в котором создается итоговая дифференциальная карта D согласно следующим уравнениям, где Di (x, у) значения с дифференциальной рентгеновской карты Di, Ds(x, у) - значения с итоговой дифференциальной рентгеновской карты Ds, DB(x, у) - значения, находящиеся на дифференциальной электронной карте DB, иD(x, у) - значения с итоговой дифференциальной карты D. Выходные данные блока 31 объединения, т.е. итоговая дифференциальная карта D, сохраняются в восьмой памяти 32. Восьмая память 32, содержащая итоговую дифференциальную карту D, соединяется с входом блока 33 трансформации, в котором выполняется сегментация изображения посредством трансформации по методу водораздела. В результате сегментации получают набор обнаруженных частиц Q, где Q=qj; j=1,2,m, где m - это количество обнаруженных частиц, а также карту R распределения частиц, по которой для каждой частицы qj набора Q определяется набор относящихся к частице qj точек (х, у) на образце 4. Набор Q сохраняется в девятой памяти 34, а карта R - в десятой памяти 35. Во втором блоке 36 интеграции считывается набор Q, сохраненный в девятой памяти 34, и карта распределения частиц R, сохраненная в десятой памяти 35, а также спектральная карта S, сохраненная во второй памяти 22. Для каждой частицы qj набора Q последовательно рассчитываются аккумулированные величины Xj(E) спектра Xj рентгеновского излучения согласно следующему уравнению - со всех точек(х, у), которые согласно карте R пространственно находятся внутри частицы qj. Значение Wj(x, у) в точке с координатами (х, у) рассчитывается по минимальному расстояниюdmm(x, у), на котором точка (х, у) отстоит от крайних точек частицы qj, и коэффициенту а согласно следующим уравнениям. Коэффициент а перед началом анализа определяется опытным пользователем при известной природе исследуемых образцов, и данное значение сохраняется в одиннадцатой памяти 37. Этот шаг в значительной степени оказывает влияние на точность результата анализа и надежность следующей классификации. При проведении количественного спектроскопического анализа предполагается, что материал в сечении взаимодействия, в котором эмитируется исследуемый спектр, является гомо-8 021273 генным. У негомогенных материалов данное условие соблюдается не всегда, т.к. за счет существенного размера сечения взаимодействия вблизи границы двух частиц происходит эмиссия рентгеновского излучения с обеих сторон границы. Можно значительно снизить проявление данного нежелательного эффекта при использовании взвешиваемого среднего, где граничные точки частицы имеют более низкий вес,нежели точки внутри нее. для остальных значений Спектр Xj вводится в спектральный анализатор 38, где в ходе количественного спектроскопического анализа определяется процентное соотношение химических элементов. Результат спектрального анализа сохраняется в двенадцатой памяти 39 и предоставляется пользователю на отображающем устройстве 41,подключенном к процессорному блоку 20, в виде двухмерного изображения, на котором отображается пространственное распределение обнаруженных частиц на основании карты R расположения частиц,сохраненной в десятой памяти 35. Пользователь имеет возможность с помощью устройства 42 позиционирования, предшествующего процессорному блоку 20, например, с помощью мыши выделять одну из частиц на изображении, а в другой части отображающего устройства 41 пользователю будут последовательно представлены процентные соотношения химических элементов, сохраненные для выбранной частицы в двенадцатой памяти 39. Во втором возможном варианте, блок-схема которого представлена на фиг. 3 а, где упущены некоторые общие части для обеспечения наглядности, набор Q, сохраненный в девятой памяти 34, карта R расположения частиц, сохраненная в десятой памяти 35, и электронная карта В, сохраненная в первой памяти 21, передаются на вход третьего блока интеграции 50, где последовательно для каждой частицыqj набора Q по электронной карте В с помощью средней величины рассчитывается среднее значение активности обратноотраженных электронов bj. Среднее значение рассчитывается по всем показателям, находящимся на электронной карте В, которые согласно карте R пространственно лежат в пределах частицы qj. Выход третьего блока 50 интеграции подключен к входу блока 51 сравнения, где расчетная величина bj сопоставляется с двумя значениями bmin и bmax. Перед началом анализа в соответствии с известным характером сигнала обратноотраженных электронов у исследуемых образцов, а также перед началом анализа данных, сохраненных в тринадцатой памяти 52, опытным пользователем с устройства 44 ввода, предшествующего процессорному блоку 20, назначаются величины bmin и bmax. На выходе блока 51 сравнения получают набор Q', который входит в набор Q и содержит только те частицы qj набора Q, у которых значение bj лежит в пределах закрытого интервала между величинами bmin и bmax. Набор Q' сохраняется в четырнадцатой памяти 53. В данном варианте вход второго блока 36 интеграции выполнен с возможностью считывания списка частиц из четырнадцатой памяти 53 вместо считывания из девятой памяти 34. В третьем возможном варианте, блок-схема которого представлена на фиг. 3b, где упущены некоторые общие части для обеспечения наглядности, выход спектрального анализатора 38 подключен к входу классификатора 60, где на основании процентных соотношений химических элементов и набора Z частица qj причисляется к одной или более категориям или не причисляется ни к одной категории. Перед началом анализа в соответствии с известным химическим составом материалов, которые могут находиться в исследуемом образце, опытным пользователем с устройства 44 ввода, предшествующего процессорному блоку 20, задается набор Z. Набор Z определяется в виде набора упорядоченных пар, где Z=(ck, vk);k=1, 2,nC, где nC - это количество категорий, и каждая категория ck соответствует логическому выражению vk, которое состоит из отождествителей переменных, числовых констант, арифметических операторов отрицания, вычитания, сложения, умножения и деления, операторов сравнения двух числовых величин (равно, не равно, больше, больше или равно, меньше, меньше или равно), а также логических операторов отрицания, логической суммы и логического произведения. Перед началом анализа набор Z сохраняется в пятнадцатой памяти 61. Частицы оцениваются постепенно, сначала переменным присваиваются значения процентных соотношений химических элементов для одной из частиц (выходные данные спектрального анализатора 38), далее для каждой категории ck набора С, где С=ck; k=1, 2,nC, определяется логическое выражение vk. После определения действительных значений логических выражений всех категорий для частицы qj создастся набор Cj, который является подклассом набора С и содержит те элементы ck класса С, для которых имеет смысл действительное значение логического выражения vk. Выходные данные классификатора 60 сохраняются в шестнадцатой памяти 62 в виде таблицы, которая содержит идентификационный номер каждой частицы, процентное соотношение химических элементов,т.е. данные на выходе спектрального анализатора 38 и набор Cj категорий соотносятся с частицей в классификаторе 60. В данном варианте результат анализа, сохраненный в шестнадцатой памяти 62, представляется пользователю на отображающем устройстве 41, подключенном к процессорному блоку 20, в виде двухмерного изображения, на котором отображается пространственное распределение обнаруженных частиц. Пользователь имеет возможность с помощью устройства 42 позиционирования, предшествующего процессорному блоку 20, например, с помощью мыши выделять одну из частиц на изображении, и в другой части отображающего устройства 41 пользователю будут последовательно представлены результаты классификации выбранной частицы, сохраненные в шестнадцатой памяти 62, а также процентные соотношения химических элементов, сохраненные для выбранной частицы в двенадцатой памяти 39. Возможно также осуществление четвертого варианта, включающего обе доработки, описанные выше при раскрытии второго и третьего вариантов осуществления. Промышленное использование Представленные новый способ и устройство особенно подходят для использования в минералогии при количественном анализе горных пород. При данном анализе исследуемый образец горной породы обычно дробится на мелкие частицы с размером, измеряемым в десятых долях микрометра, и частицы просеиваются через сита с разделением на несколько фракций. Из каждой фракции выбираются несколько образцов. Затем эти образцы обычно смешиваются с наполнителем и эпоксидной смолой и остаются застывать в цилиндрических блоках, которые после этого шлифуются и покрываются тонким проводящим слоем, обычно углеродом, что позволяет избежать образования статического заряда на поверхности. Данные блоки образцов помещаются в растровый электронный микроскоп для сбора данных и анализа материала на его поверхности. Данное устройство позволяет в полностью автоматическом режиме проводить такой анализ образцов, результатом которого является не только определение морфологических и химических качеств минералов, из которых состоит данный образец, но, прежде всего, получение информации о взаимном пространственном расположении минералов, которая во многих случаях является важной с точки зрения определения физических и химических свойств горных пород. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ анализа материалов с помощью сфокусированного электронного пучка при использовании характеристического рентгеновского излучения и обратноотраженных электронов, где сначала при экспертной оценке формируют достаточно большой набор Р химических элементов, которые могут присутствовать в исследуемом образце, и для каждого элемента pi из набора Р определяют интервал Ii энергии рентгеновских фотонов в соответствии с одной эмиссионной линией данного элемента, затем сфокусированный электронный пучок последовательно отклоняют к точкам исследуемого образца и в данных точках определяют активность обратноотраженнных электронов с целью создания электронной карты В,а также с целью создания спектральной карты S определяют гистограмму энергии рентгеновского излучения, эмитированного в данной точке, отличающийся тем, что для каждого элемента pi из набора Р создают карту Mi рентгеновского излучения, где показатели Mi(х, у), находящиеся на карте Mi, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к активности эмитированного в данных точках рентгеновского излучения с энергией в интервале Ii, и затем карты рентгеновского излучения Mi преобразуют в дифференциальные карты Di рентгеновского излучения, где показатели Di(x, у), находящиеся на карте Di, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к модулю градиента активности рентгеновского излучения в данных точках, имеющего энергию в интервале Ii, и одновременно электронную карту В преобразуют в дифференциальную электронную карту DB, где показатели DB(х, у), находящиеся на карте DB, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к модулю градиента активности обратноотраженных электронов в данных точках, и дифференциальные карты Di рентгеновского излучения и дифференциальную электронную карту DB объединяют в окончательную дифференциальную карту D, что сопровождается сегментацией изображения при трансформации по методу водораздела окончательной дифференциальной карты D, выполняемой для обнаружения частиц, где результатом данной операции является получение набора Q частиц, далее набора Q, где каждой частице присваивают порядковый номер j, и карта R распределения частиц, где показатели R(x, у), находящиеся на карте R, распространяются на точки образца с координатами (х, у) и привязываются к порядковому номеру частицы; затем при экспертной оценке устанавливается значение коэффициента а и для каждой частицы qj из набора Q определяют спектр Xj рентгеновского излучения по спектральной карте S с использованием коэффициента а, где показатели Xj(E) из спектра Xj являются аккумулированными показателями активности рентгеновского излучения с энергией Е, и, наконец, в ходе количественного спектроскопического анализа спектра Xj определяют концентрацию химических элементов, содержащихся в месте нахождения частицы qj на исследуемом образце. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при экспертной оценке определяют значения коэффициентов bmin и bmax, после чего для каждой частицы qj набора Q на основании карты R распределения частиц и электронной карты В с использованием средней величины определяют средний уровень активности обратноотраженных электронов bj, причем, если значение bj находится в закрытом интервале между показателями bmin и bmax, частицу qj вводят в новый набор Q', затем для каждой частицы qj нового набора Q' по спектральной карте S через коэффициент а определяют спектр Xj рентгеновского излучения и затем посредством количественного спектроскопического анализа спектра Xj определяют концентрацию химических элементов, содержащихся в месте нахождения частицы qj на исследуемом образце. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что посредством экспертной оценки определяют наборZ правил для классификации материалов, где набор Z является набором пар (ck, vk), и каждому классу ck присваивают логическое выражение vk, состоящее из отождествителей переменных, арифметических операторов, логических операторов, операторов сравнения и цифровых констант, затем определяют набор переменных, встречающихся в выражениях из набора Z, причем переменным каждой частицы qj из набора Q присваивают идентифицированные концентрации химических элементов и затем производят оценку логического значения каждого выражения vk для создания набора Cj, где набор Cj содержит такие классы ck из набора С, где С является набором всех классов из набора Z, для которых имеет смысл соответствующее выражение vk. 4. Устройство для реализации способа по п.1, где анализ проводят при использовании электронного микроскопа (13), оснащенного детектором (8) обратноотраженных электронов, соединенным с входом аналогово-цифрового преобразователя (9), и энергодисперсионным детектором (10) рентгеновского излучения, соединенным с входом импульсного процессора (11), отличающееся тем, что выход аналоговоцифрового преобразователя (9) и выход импульсного процессора (11) соединены с процессорным блоком(20), где выход аналогово-цифрового преобразователя (9) соединен через блок первой памяти (21), второй блок (29) деривации и блок седьмой памяти (30) - с одним входом блока (31) объединения и выход импульсного процессора (11) соединен с одним входом блока второй памяти (22), выход которого подключен к одному входу первого блока (25) интеграции, второй вход которого подключен к выходу блока четвертой памяти (24), подключенного через свой вход к выходу блока третьей памяти (23), и выход первого блока (25) интеграции через блок пятой памяти (26), первый блок (27) деривации и блок шестой памяти (28) соединен со вторым входом блока (31) объединения, выход которого подключен через блок восьмой памяти (32) к входу блока (33) трансформации, один выход которого через блок девятой памяти(34) соединен с одним входом второго блока (36), а его второй выход через блок десятой памяти (35) соединен со вторым входом второго блока (36) интеграции, третий вход которого подключен к выходу блока одиннадцатой памяти (37), а его четвертый вход подключен ко второму выходу блока второй памяти (22), причем выход второго блока (36) интеграции подключен через спектральный анализатор (38),блок двенадцатой памяти (39) и контроллер (40) отображающего устройства подключены к входу отображающего устройства (41), и процессорный блок (20) имеет устройство (44) ввода для ввода входных величин, подключенное через контроллер (45) устройства ввода к блоку третьей памяти (23), блоку четвертой памяти (24) и блоку одиннадцатой памяти (37), причем устройство (42) позиционирования через контроллер (40) отображающего устройства подключено к данному отображающему устройству (41). 5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что при реализации способа согласно п.2 выход блока первой памяти (21) одновременно подключен к одному входу третьего блока (50) интеграции, второй вход которого подключен к выходу блока девятой памяти (34), и выход третьего блока (50) интеграции подключен к одному входу блока (51) сравнения, второй вход которого подключен к выходу блока тринадцатой памяти (52), вход которой через контроллер (45) устройства ввода соединен с выходом данного устройства (44) ввода, и выход блока (51) сравнения через блок четырнадцатой памяти (53) подключен ко второму входу второго блока (36) интеграции. 6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что при реализации способа по п.2 или 3 спектральный анализатор (38) имеет второй выход, который соединяется с одним входом классификатора (60), второй вход которого соединяется с выходом блока пятнадцатой памяти (61), подключенного через контроллер(45) устройства ввода к данному устройству (44), а выход классификатора (60) через блок шестнадцатой памяти (62) и контроллер (40) отображающего устройства подключен к данному отображающему устройству (41).

МПК / Метки

МПК: G01N 23/22

Метки: сфокусированного, излучения, анализа, устройство, материалов, обратноотраженных, использованием, способ, помощью, электронов, пучка, рентгеновского, характеристического

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/13-21273-sposob-i-ustrojjstvo-analiza-materialov-s-pomoshhyu-sfokusirovannogo-puchka-elektronov-s-ispolzovaniem-harakteristicheskogo-rentgenovskogo-izlucheniya-i-obratnootrazhennyh-elektron.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ и устройство анализа материалов с помощью сфокусированного пучка электронов с использованием характеристического рентгеновского излучения и обратноотраженных электронов</a>

Предыдущий патент: Водопотребляющий бытовой прибор

Следующий патент: Покрытие для удобрения

Случайный патент: Тыльная покровная композиция и зеркало