Способ понижения высоты и уменьшения энергии волн в глубоком водоеме, при обрушении в него оползневого массива

Формула / Реферат

1. Способ понижения высоты и уменьшения энергии волн в глубоком водоеме при обрушении в него оползневого массива, отличающийся тем, что с помощью взрывов в скважинах оползневой массив или его верхний слой до первой границы смещения разделяют на блоки.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что разделение оползня на блоки без их первоначального смещения достигается корректировкой расстояний между скважинами, веса заряда ВМ и положения заряда в скважине.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что форма и размеры блоков выбираются по плану изогипс поверхности скольжения, так чтобы направление смещения каждого из блоков максимально отличалось от направления смещения оползневого массива в целом.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при планировании формы и размеров блоков учитывается положение крупных трещин, сейсморвов, разрывов в теле оползня.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в случае многослойного оползня (при наличии 2-х и более поверхностей смещения) разделение на блоки производят одновременно по всем горизонтам смещения.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что для того, чтобы расколотый на блоки верхний горизонт оползневого массива начал смещаться с помощью взрывов в скважинах "на выброс", проводят его подрезку, которая вызывает смещение только верхнего горизонта.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что путем смещения с помощью подрезки взрывом "на выброс" верхних слоев оползневого массива, создается банкет или контрбанкет для повышения контрфорса оползневого склона, который обеспечит полную стабилизацию или плавное смещение нижележащих слоев оползневого массива в водоем.

Текст

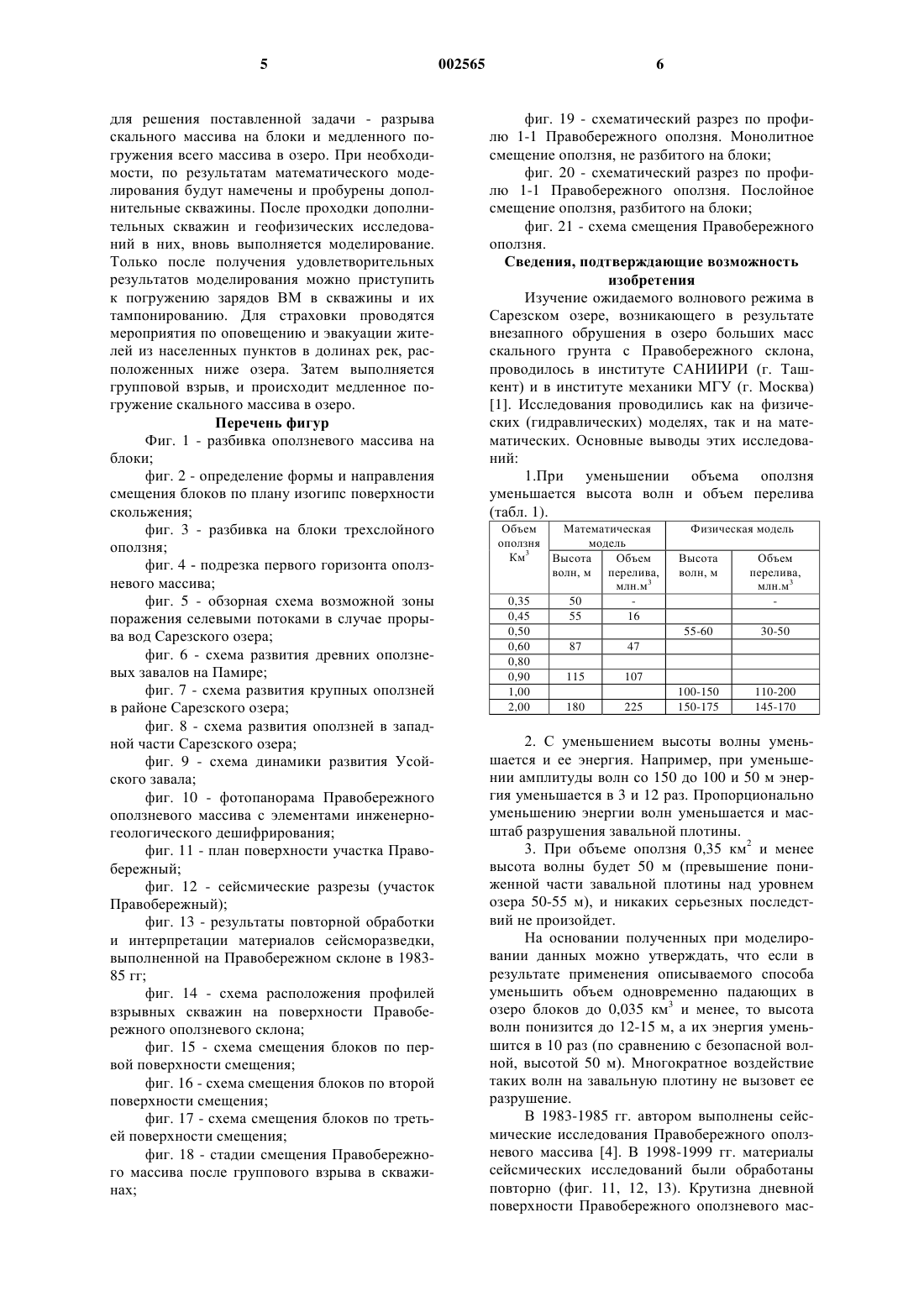

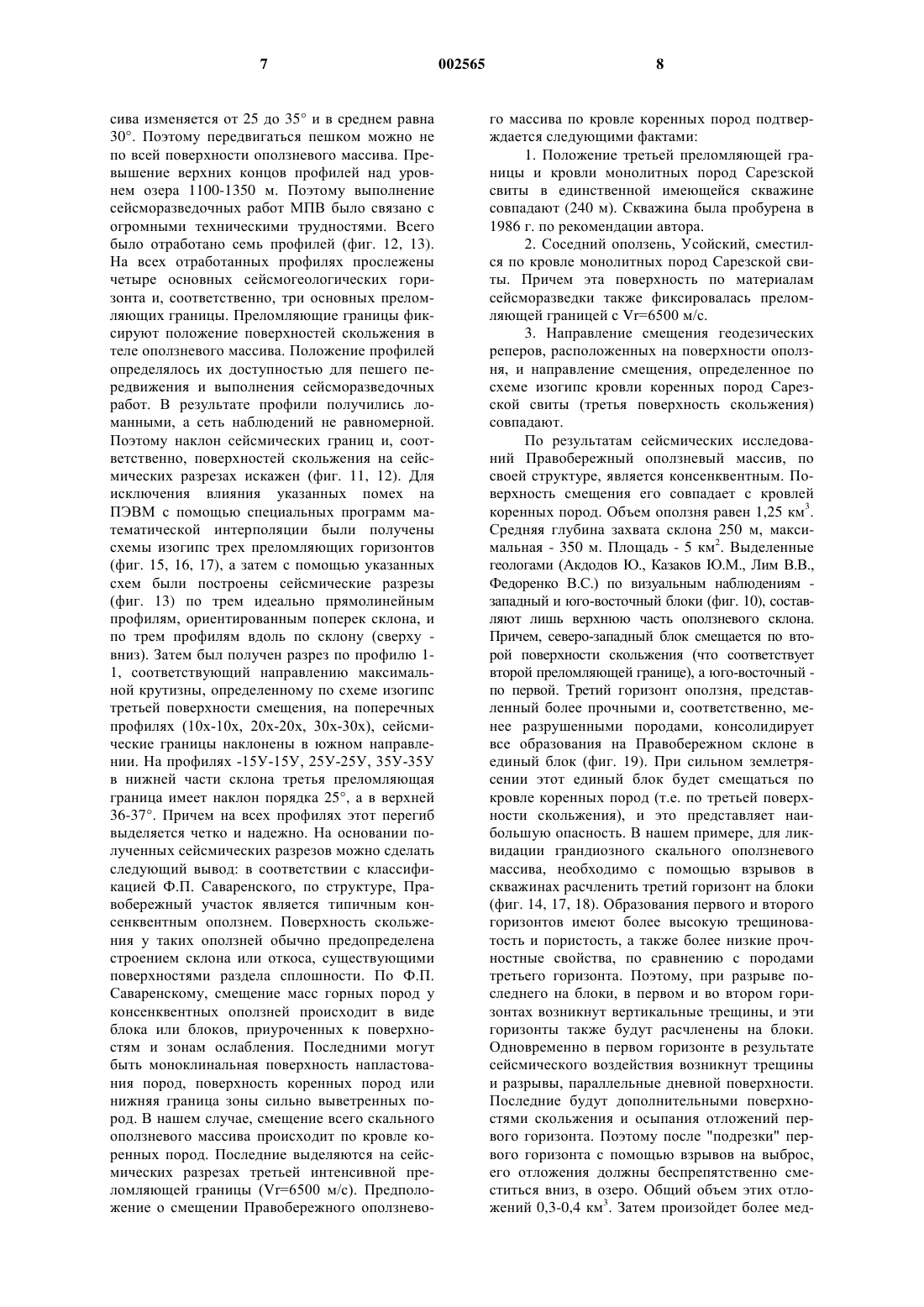

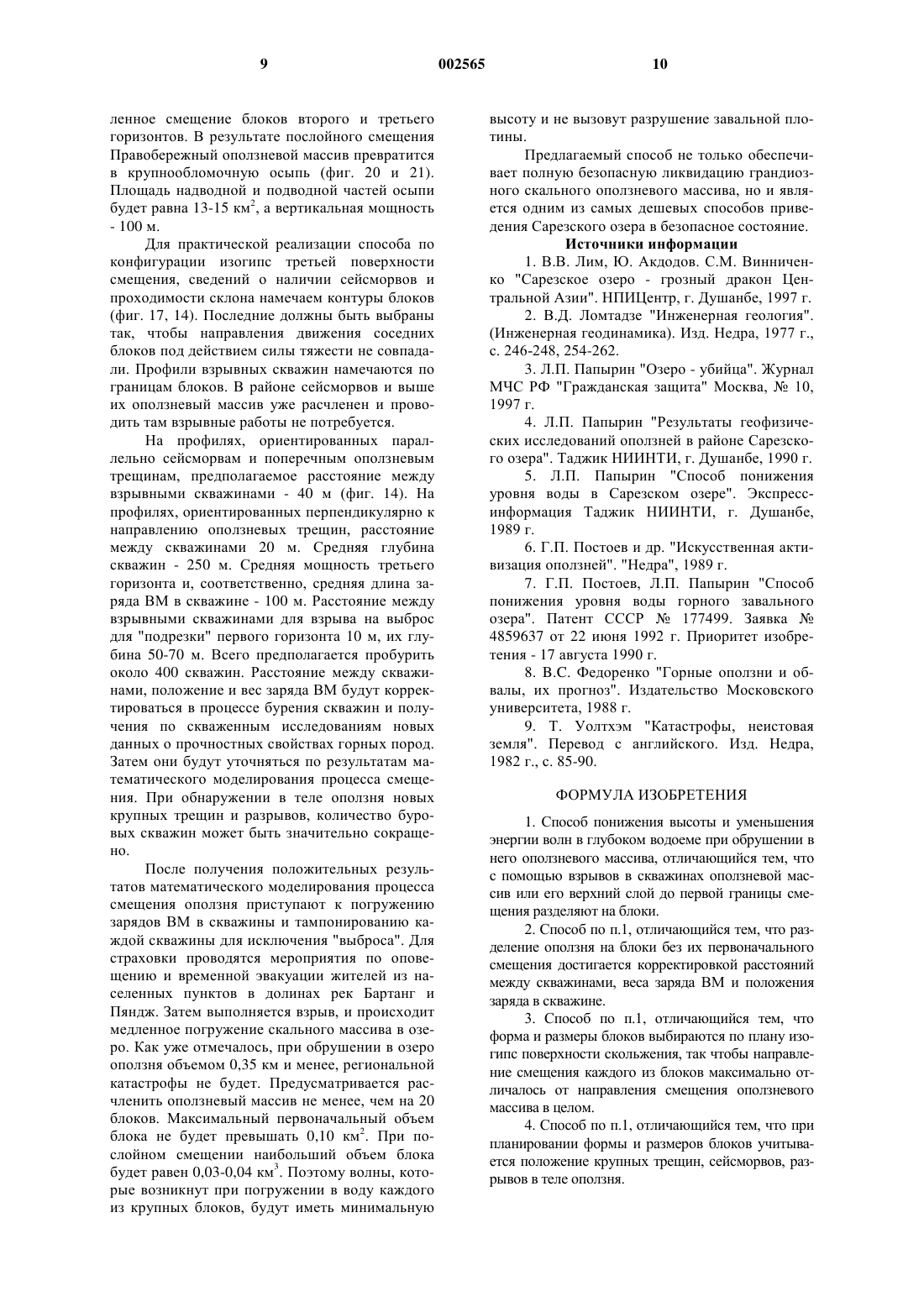

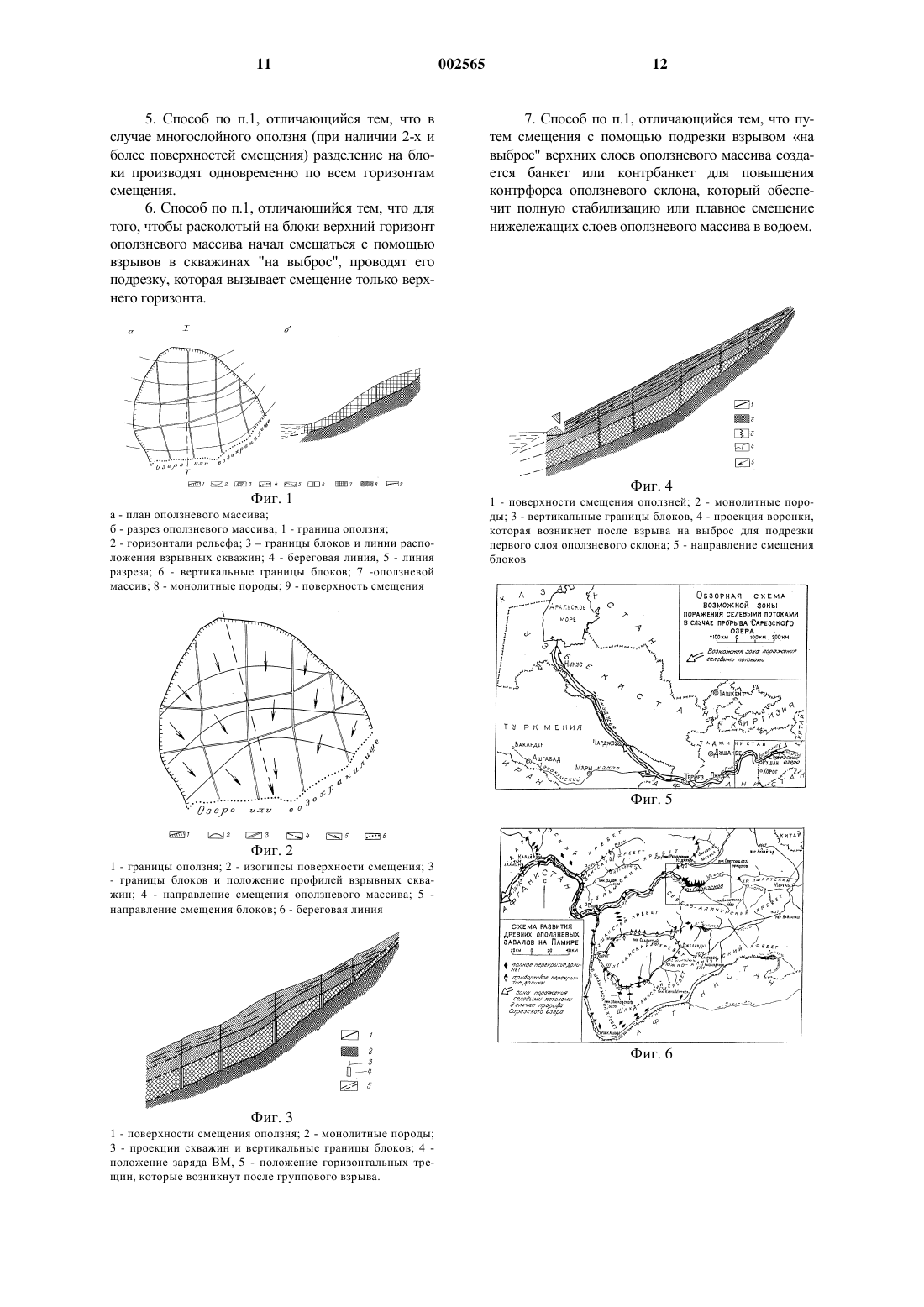

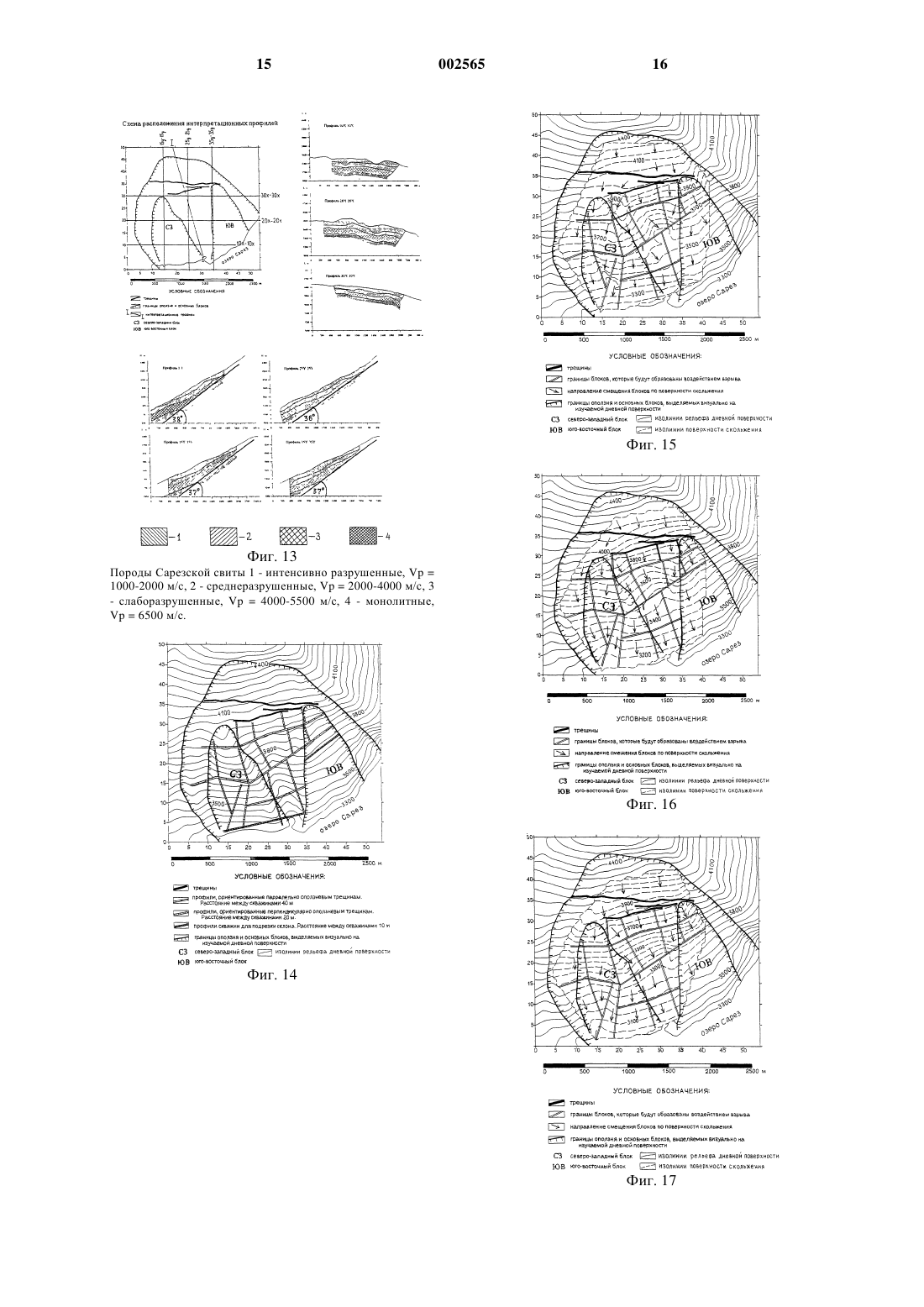

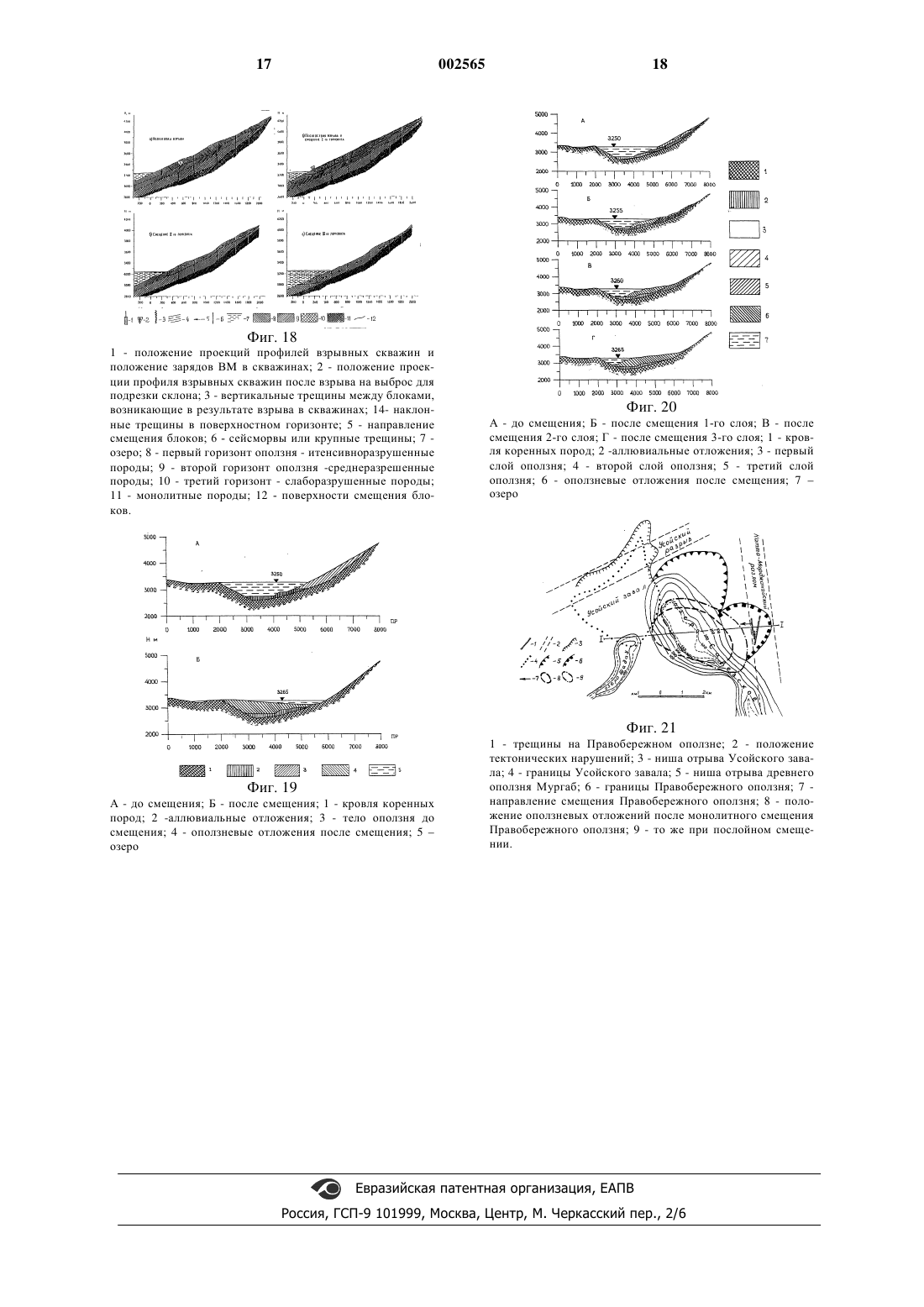

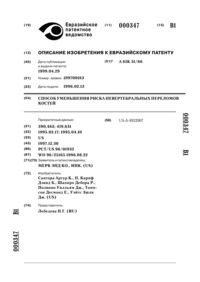

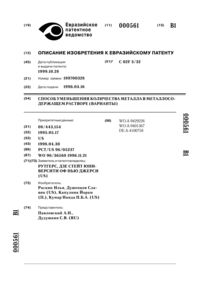

1 Область техники, к которой относится изобретение Гидроэнергетика, гидростроительство, мелиорация и водное хозяйство, строительство. Уровень техники Наличие на берегах глубоких высокогорных озер и водохранилищ гигантских оползней представляет серьезную опасность. В случае обрушения оползней в озеро или водохранилище возникает громадный водяной вал, который может разрушить плотину и вызвать образование катастрофического селевого паводка. Селевой паводок вызовет разрушение населенных пунктов и промышленных объектов, приведет к гибели людей. Подобная катастрофа произошла в 1963 г. в Северной Италии на реке Пьяве, где в водохранилище Вайонт (объем 0,169 км 3) сполз оползень Ток (объем 0,24 км) [2, 9]. Чаша водохранилища на участке длиной 2 км в течение 1530 с оказалась заполненной оползневым материалом до высоты 175 м над уровнем воды. В результате вода была выжата на противоположный берег на высоту 260 м. Водяной вал прошел по склону, обогнул арочную плотину (высота 260,5 м) и двинулся вниз по долине, образовав разрушительную волну высотой 70-90 м. В результате аварии на водохранилище Вайонт было полностью уничтожено пять небольших населенных пунктов, погибло несколько тысяч человек. Катастрофа от начала движения оползня до полного разрушения объектов в нижнем бьефе продолжалась не более 7 мин. Еще более разрушительная по своим последствиям катастрофа может произойти в Центральной Азии [1, 3, 8] (фиг. 5-10). В 1911 г. в Центральной части Памира на реке Мургаб в результате землетрясения силой в 9 баллов сошел гигантский оползень (объем 2,2 км 3), получивший в дальнейшем название Усойский завал. Оползень перекрыл долину реки Мургаб и вызвал образование Сарезского озера (объем воды 15,5-16,5 км 3). В 1967 г. на правом берегу Сарезского озера был обнаружен оползнеопасный участок, получивший название Правобережный. Объем пород, подготовленных к обрушению на этом участке 1,25 км 3. Падение Правобережного оползневого массива в озеро произойдет при сильном землетрясении и вызовет возникновение водяного вала высотой 150-200 м. Водяной вал разрушит завальную плотину в пониженной ее части и вызовет образование грандиозного селевого паводка, который пройдет по долинам рек Бартанг, Пяндж и дойдет до низовий Аму-Дарьи. В опасной зоне проживает 5-6 миллионов человек. Разрушительные последствия Сарезской катастрофы будут в сотни раз больше, чем при аварии на водохранилище Вайонт. Четырем государствам Центральной Азии Афганистану, Таджикистану, Туркмении и Узбекистану будет нанесен колоссальный ущерб. В период с 1967 по 1991 гг. в проектных институтах Союзводхоз, Союзгипроводхоз, 002565 2 Гидропроект были сделаны проработки различных способов приведения Сарезского озера в безопасное состояние (сработка озера с помощью системы тоннелей, строительство защитной плотины, наращивание Усойского завала до безопасного уровня, понижение уровня озера с помощью сифона или плавающей насосной станции). В 1988 г. Госпланом СССР была проведена экспертиза способов обеспечения безопасности, предложенных проектными институтами. По различным причинам ни один из них не был признан реально выполнимым. В 1977 г. Папыриным Л.П. был предложен способ понижения уровня воды в Сарезском озере путем усиления фильтрации воды через завальную плотину озера - Усойский завал. В 1989 г. предложенный способ был опубликован [5]. В 1990 г. Постоевым Г.П. и Папыриным Л.П. [7] был предложен другой вариант понижения уровня озера, также предусматривающий увеличение фильтрации воды через Усойский завал. Указанными способами можно добиться понижения уровня озера на 40-50 м. Но значительное понижение уровня воды в озере может вызвать землетрясение и ускорить прогнозируемую катастрофу. Ни в одном из перечисленных выше проектов не предусматривалась ликвидация Правобережного оползня. Реализация любого из рассмотренных проектов не давала 100%-ую гарантию безопасности, т.к. практически проверить эффективность защитных сооружений не представляется возможным. Принципиально лучший способ обеспечить безопасность - ликвидировать оползневый массив. В 1989 г. была опубликована монография"Искусственная активизация оползней" (Постоев Г.П. и др.). В монографии описан эффективный метод исследования оползней - их искусственная активизация. Приведены данные инженерно-геологических, гидрогеологических, геофизических и геодезических работ по изучению условий развития оползня и режима оползневого воздействия. Изложены результаты детальных комплексных исследований оползневого процесса при его искусственной активизации при выполнении натурных экспериментов на участках Ставлухар и Жуковка, расположенных на Черноморском побережье Крыма. В частности, было исследовано влияние на оползневой процесс подрезки склона, сейсмического воздействия, расчленение оползня на блоки и т.д. Следует подчеркнуть, что описываемые эксперименты проводились на небольших по размерам участках - моделях с целью изучения процесса смещения оползня и других целей не преследовали. Образование и прорыв завальных озер - закономерное явление для Памира и других высокогорных регионов (фиг. 6, 7, 8). В длительном геологическом времени этот процесс идет непрерывно. Установлено, что в голоцене (т.е. за последние 10 тыс. лет) на Памире было не менее 3 15 таких крупных озер, как Сарезское, на реках Пяндж, Гунт, Шахдара, Кудара. В настоящее время из 15 природосозданных озер существует только два - Сарезское и Яшилькуль, остальные спущены в результате разрушения завальных плотин. Таким образом, если человек не вмешается в этот природный процесс, то Сарезская катастрофа неизбежна. Способа понижения высоты и уменьшения энергии волн в глубоком водоеме, при обрушении в него оползневого массива, позволяющего приводить высокогорные озера и водохранилища в безопасное состояние, до последнего времени не было. Поэтому данное изобретение не имеет аналогов. Сущность изобретения Высота и энергия водяного вала, возникающего при обрушении в глубокий оползневый массив, зависит от двух параметров: его объема и скорости смещения. При уменьшении этих параметров значительно понижается высота и уменьшается энергия волн. Поэтому предлагается 4.1. С помощью небольших взрывов в скважинах, пробуренных на оползневом массиве, расколоть его на отдельные блоки неправильной формы (фиг. 1). При землетрясении или подрезке склона блоки оползневого массива начнут двигаться вниз по поверхности смещения. Разные форма, размеры и вес блоков приведут к тому, что они будут попадать в водоем не одновременно. Последнее и приведет к значительному понижению высоты и уменьшению энергии возникающих волн. 4.2. Разделение оползня на блоки необходимо проводить без их первоначального смещения. Последнее достигается корректировкой расстояний между скважинами, веса заряда ВМ и положением заряда в скважине. 4.3. При планировании расчленения оползневого массива на блоки целесообразно иметь детальный план изогипс поверхности смещения оползня. Форму и размеры блоков,руководствуясь этим планом, нужно выбирать с таким расчетом, чтобы направление смещения каждого из них, по возможности, значительно отличалось от направления смещения скального массива в целом (фиг. 1.2). При землетрясении или подрезке склона блоки начнут двигаться вниз по поверхности смещения, сталкиваясь между собой. Кинетическая энергия блоков пойдет на их саморазрушение. В процессе смещения отложения оползневого массива превратятся в крупнообломочную осыпь. 4.4. При выборе формы и размеров целесообразно учитывать положение крупных трещин,сейсморвов и разрывов в теле оползня, т.к. расчленение его на блоки по линиям последних произойдет естественным путем. 4.5. В случае многослойного оползневого массива (при наличии двух и более поверхностей смещения) разделение на блоки производится одновременно по всем поверхностям 4 смещения. При землетрясении или подрезке склона также произойдет смещение и саморазрушение блоков. Отложения оползневого массива также превратятся в крупнообломочную осыпь. 4.6. Для того, чтобы расколотый на блоки верхний горизонт оползневого массива начал смещаться в водоем с помощью взрывов в скважинах на выброс (фиг. 4) производится его подрезка, которая вызывает смещение только этого горизонта. 4.7. С помощью подрезки взрывом на выброс верхних слоев оползневого массива создается банкет или контрбанкет для укрепления контрфорса склона, которые обеспечат стабилизацию или плавное смещение нижележащих слоев оползневого массива в водоем. 4.8. Для практической ликвидации оползневого скального массива, на нем необходимо выполнить следующие исследования: инженерно-геологическую съемку, геофизические работы, режимные геофизические измерения, бурение параметрических скважин. По результатам исследований должна быть изучена структура оползня, выявлены горизонты с различными физико-механическими свойствами горных пород, установлено положение поверхностей смещения скальных пород, получены планы изогипс каждой поверхности смещения, выявлены крупные трещины, определены положения участков растяжения и сжатия оползня. Затем, руководствуясь полученной информацией и планом изогипс нижней (основной) поверхности смещения оползневого массива, определяется оптимальное положение и конфигурация блоков и, соответственно, положение профилей взрывных скважин. При планировании расчленения основного массива на блоки нужно стремиться,используя неровности поверхности смещения, к тому, чтобы направление смещения каждого из блоков, по возможности, значительно отличалось от направления смещения скального массива в целом. Бурение взрывных скважин проводится с помощью разборного бурового станка, без отбора керна, с воздушной продувкой. В каждой скважине проводятся стандартные каротажные исследования, вертикальное сейсмическое профилирование и плотностной каротаж. По результатам скважинных исследований определяются прочностные свойства скального массива, корректируется расстояние между скважинами. После выполнения буровых работ и скважинных геофизических исследований будут получены данные о прочностных свойствах всего скального массива. Затем необходимо выполнить математическое моделирование процесса смещения в озеро скального массива, разбитого групповым взрывом на блоки. При этом будет определена высота возникающей в озере волны, вес и положение зарядов в скважинах. По результатам моделирования будет установлено: достаточно или нет пробуренных скважин 5 для решения поставленной задачи - разрыва скального массива на блоки и медленного погружения всего массива в озеро. При необходимости, по результатам математического моделирования будут намечены и пробурены дополнительные скважины. После проходки дополнительных скважин и геофизических исследований в них, вновь выполняется моделирование. Только после получения удовлетворительных результатов моделирования можно приступить к погружению зарядов ВМ в скважины и их тампонированию. Для страховки проводятся мероприятия по оповещению и эвакуации жителей из населенных пунктов в долинах рек, расположенных ниже озера. Затем выполняется групповой взрыв, и происходит медленное погружение скального массива в озеро. Перечень фигур Фиг. 1 - разбивка оползневого массива на блоки; фиг. 2 - определение формы и направления смещения блоков по плану изогипс поверхности скольжения; фиг. 3 - разбивка на блоки трехслойного оползня; фиг. 4 - подрезка первого горизонта оползневого массива; фиг. 5 - обзорная схема возможной зоны поражения селевыми потоками в случае прорыва вод Сарезского озера; фиг. 6 - схема развития древних оползневых завалов на Памире; фиг. 7 - схема развития крупных оползней в районе Сарезского озера; фиг. 8 - схема развития оползней в западной части Сарезского озера; фиг. 9 - схема динамики развития Усойского завала; фиг. 10 - фотопанорама Правобережного оползневого массива с элементами инженерногеологического дешифрирования; фиг. 11 - план поверхности участка Правобережный; фиг. 12 - сейсмические разрезы (участок Правобережный); фиг. 13 - результаты повторной обработки и интерпретации материалов сейсморазведки,выполненной на Правобережном склоне в 198385 гг; фиг. 14 - схема расположения профилей взрывных скважин на поверхности Правобережного оползневого склона; фиг. 15 - схема смещения блоков по первой поверхности смещения; фиг. 16 - схема смещения блоков по второй поверхности смещения; фиг. 17 - схема смещения блоков по третьей поверхности смещения; фиг. 18 - стадии смещения Правобережного массива после группового взрыва в скважинах; 6 фиг. 19 - схематический разрез по профилю 1-1 Правобережного оползня. Монолитное смещение оползня, не разбитого на блоки; фиг. 20 - схематический разрез по профилю 1-1 Правобережного оползня. Послойное смещение оползня, разбитого на блоки; фиг. 21 - схема смещения Правобережного оползня. Сведения, подтверждающие возможность изобретения Изучение ожидаемого волнового режима в Сарезском озере, возникающего в результате внезапного обрушения в озеро больших масс скального грунта с Правобережного склона,проводилось в институте САНИИРИ (г. Ташкент) и в институте механики МГУ (г. Москва)[1]. Исследования проводились как на физических (гидравлических) моделях, так и на математических. Основные выводы этих исследований: 1.При уменьшении объема оползня уменьшается высота волн и объем перелива(табл. 1). Объем Математическая оползня модель Км 3 Высота Объем волн, м перелива,млн.м 3 0,35 50 0,45 55 16 0,50 0,60 87 47 0,80 0,90 115 107 1,00 2,00 180 225 Физическая модель Высота волн, м 2. С уменьшением высоты волны уменьшается и ее энергия. Например, при уменьшении амплитуды волн со 150 до 100 и 50 м энергия уменьшается в 3 и 12 раз. Пропорционально уменьшению энергии волн уменьшается и масштаб разрушения завальной плотины. 3. При объеме оползня 0,35 км 2 и менее высота волны будет 50 м (превышение пониженной части завальной плотины над уровнем озера 50-55 м), и никаких серьезных последствий не произойдет. На основании полученных при моделировании данных можно утверждать, что если в результате применения описываемого способа уменьшить объем одновременно падающих в озеро блоков до 0,035 км 3 и менее, то высота волн понизится до 12-15 м, а их энергия уменьшится в 10 раз (по сравнению с безопасной волной, высотой 50 м). Многократное воздействие таких волн на завальную плотину не вызовет ее разрушение. В 1983-1985 гг. автором выполнены сейсмические исследования Правобережного оползневого массива [4]. В 1998-1999 гг. материалы сейсмических исследований были обработаны повторно (фиг. 11, 12, 13). Крутизна дневной поверхности Правобережного оползневого мас 7 сива изменяется от 25 до 35 и в среднем равна 30. Поэтому передвигаться пешком можно не по всей поверхности оползневого массива. Превышение верхних концов профилей над уровнем озера 1100-1350 м. Поэтому выполнение сейсморазведочных работ МПВ было связано с огромными техническими трудностями. Всего было отработано семь профилей (фиг. 12, 13). На всех отработанных профилях прослежены четыре основных сейсмогеологических горизонта и, соответственно, три основных преломляющих границы. Преломляющие границы фиксируют положение поверхностей скольжения в теле оползневого массива. Положение профилей определялось их доступностью для пешего передвижения и выполнения сейсморазведочных работ. В результате профили получились ломанными, а сеть наблюдений не равномерной. Поэтому наклон сейсмических границ и, соответственно, поверхностей скольжения на сейсмических разрезах искажен (фиг. 11, 12). Для исключения влияния указанных помех на ПЭВМ с помощью специальных программ математической интерполяции были получены схемы изогипс трех преломляющих горизонтов(фиг. 15, 16, 17), а затем с помощью указанных схем были построены сейсмические разрезы(фиг. 13) по трем идеально прямолинейным профилям, ориентированным поперек склона, и по трем профилям вдоль по склону (сверху вниз). Затем был получен разрез по профилю 11, соответствующий направлению максимальной крутизны, определенному по схеме изогипс третьей поверхности смещения, на поперечных профилях (10 х-10x, 20 х-20 х, 30 х-30 х), сейсмические границы наклонены в южном направлении. На профилях -15 У-15 У, 25 У-25 У, 35 У-35 У в нижней части склона третья преломляющая граница имеет наклон порядка 25, а в верхней 36-37. Причем на всех профилях этот перегиб выделяется четко и надежно. На основании полученных сейсмических разрезов можно сделать следующий вывод: в соответствии с классификацией Ф.П. Саваренского, по структуре, Правобережный участок является типичным консенквентным оползнем. Поверхность скольжения у таких оползней обычно предопределена строением склона или откоса, существующими поверхностями раздела сплошности. По Ф.П. Саваренскому, смещение масс горных пород у консенквентных оползней происходит в виде блока или блоков, приуроченных к поверхностям и зонам ослабления. Последними могут быть моноклинальная поверхность напластования пород, поверхность коренных пород или нижняя граница зоны сильно выветренных пород. В нашем случае, смещение всего скального оползневого массива происходит по кровле коренных пород. Последние выделяются на сейсмических разрезах третьей интенсивной преломляющей границы (Vr=6500 м/с). Предположение о смещении Правобережного оползнево 002565 8 го массива по кровле коренных пород подтверждается следующими фактами: 1. Положение третьей преломляющей границы и кровли монолитных пород Сарезской свиты в единственной имеющейся скважине совпадают (240 м). Скважина была пробурена в 1986 г. по рекомендации автора. 2. Соседний оползень, Усойский, сместился по кровле монолитных пород Сарезской свиты. Причем эта поверхность по материалам сейсморазведки также фиксировалась преломляющей границей с Vr=6500 м/с. 3. Направление смещения геодезических реперов, расположенных на поверхности оползня, и направление смещения, определенное по схеме изогипс кровли коренных пород Сарезской свиты (третья поверхность скольжения) совпадают. По результатам сейсмических исследований Правобережный оползневый массив, по своей структуре, является консенквентным. Поверхность смещения его совпадает с кровлей коренных пород. Объем оползня равен 1,25 км 3. Средняя глубина захвата склона 250 м, максимальная - 350 м. Площадь - 5 км 2. Выделенные геологами (Акдодов Ю., Казаков Ю.М., Лим В.В.,Федоренко В.С.) по визуальным наблюдениям западный и юго-восточный блоки (фиг. 10), составляют лишь верхнюю часть оползневого склона. Причем, северо-западный блок смещается по второй поверхности скольжения (что соответствует второй преломляющей границе), а юго-восточный по первой. Третий горизонт оползня, представленный более прочными и, соответственно, менее разрушенными породами, консолидирует все образования на Правобережном склоне в единый блок (фиг. 19). При сильном землетрясении этот единый блок будет смещаться по кровле коренных пород (т.е. по третьей поверхности скольжения), и это представляет наибольшую опасность. В нашем примере, для ликвидации грандиозного скального оползневого массива, необходимо с помощью взрывов в скважинах расчленить третий горизонт на блоки(фиг. 14, 17, 18). Образования первого и второго горизонтов имеют более высокую трещиноватость и пористость, а также более низкие прочностные свойства, по сравнению с породами третьего горизонта. Поэтому, при разрыве последнего на блоки, в первом и во втором горизонтах возникнут вертикальные трещины, и эти горизонты также будут расчленены на блоки. Одновременно в первом горизонте в результате сейсмического воздействия возникнут трещины и разрывы, параллельные дневной поверхности. Последние будут дополнительными поверхностями скольжения и осыпания отложений первого горизонта. Поэтому после "подрезки" первого горизонта с помощью взрывов на выброс,его отложения должны беспрепятственно сместиться вниз, в озеро. Общий объем этих отложений 0,3-0,4 км 3. Затем произойдет более мед 9 ленное смещение блоков второго и третьего горизонтов. В результате послойного смещения Правобережный оползневой массив превратится в крупнообломочную осыпь (фиг. 20 и 21). Площадь надводной и подводной частей осыпи будет равна 13-15 км 2, а вертикальная мощность- 100 м. Для практической реализации способа по конфигурации изогипс третьей поверхности смещения, сведений о наличии сейсморвов и проходимости склона намечаем контуры блоков(фиг. 17, 14). Последние должны быть выбраны так, чтобы направления движения соседних блоков под действием силы тяжести не совпадали. Профили взрывных скважин намечаются по границам блоков. В районе сейсморвов и выше их оползневый массив уже расчленен и проводить там взрывные работы не потребуется. На профилях, ориентированных параллельно сейсморвам и поперечным оползневым трещинам, предполагаемое расстояние между взрывными скважинами - 40 м (фиг. 14). На профилях, ориентированных перпендикулярно к направлению оползневых трещин, расстояние между скважинами 20 м. Средняя глубина скважин - 250 м. Средняя мощность третьего горизонта и, соответственно, средняя длина заряда ВМ в скважине - 100 м. Расстояние между взрывными скважинами для взрыва на выброс для "подрезки" первого горизонта 10 м, их глубина 50-70 м. Всего предполагается пробурить около 400 скважин. Расстояние между скважинами, положение и вес заряда ВМ будут корректироваться в процессе бурения скважин и получения по скваженным исследованиям новых данных о прочностных свойствах горных пород. Затем они будут уточняться по результатам математического моделирования процесса смещения. При обнаружении в теле оползня новых крупных трещин и разрывов, количество буровых скважин может быть значительно сокращено. После получения положительных результатов математического моделирования процесса смещения оползня приступают к погружению зарядов ВМ в скважины и тампонированию каждой скважины для исключения "выброса". Для страховки проводятся мероприятия по оповещению и временной эвакуации жителей из населенных пунктов в долинах рек Бартанг и Пяндж. Затем выполняется взрыв, и происходит медленное погружение скального массива в озеро. Как уже отмечалось, при обрушении в озеро оползня объемом 0,35 км и менее, региональной катастрофы не будет. Предусматривается расчленить оползневый массив не менее, чем на 20 блоков. Максимальный первоначальный объем блока не будет превышать 0,10 км 2. При послойном смещении наибольший объем блока будет равен 0,03-0,04 км 3. Поэтому волны, которые возникнут при погружении в воду каждого из крупных блоков, будут иметь минимальную 10 высоту и не вызовут разрушение завальной плотины. Предлагаемый способ не только обеспечивает полную безопасную ликвидацию грандиозного скального оползневого массива, но и является одним из самых дешевых способов приведения Сарезского озера в безопасное состояние. Источники информации 1. В.В. Лим, Ю. Акдодов. С.М. Винниченко "Сарезское озеро - грозный дракон Центральной Азии". НПИЦентр, г. Душанбе, 1997 г. 2. В.Д. Ломтадзе "Инженерная геология".(Инженерная геодинамика). Изд. Недра, 1977 г.,с. 246-248, 254-262. 3. Л.П. Папырин "Озеро - убийца". Журнал МЧС РФ "Гражданская защита" Москва,10,1997 г. 4. Л.П. Папырин "Результаты геофизических исследований оползней в районе Сарезского озера". Таджик НИИНТИ, г. Душанбе, 1990 г. 5. Л.П. Папырин "Способ понижения уровня воды в Сарезском озере". Экспрессинформация Таджик НИИНТИ, г. Душанбе,1989 г. 6. Г.П. Постоев и др. "Искусственная активизация оползней". "Недра", 1989 г. 7. Г.П. Постоев, Л.П. Папырин "Способ понижения уровня воды горного завального озера". Патент СССР 177499. Заявка 4859637 от 22 июня 1992 г. Приоритет изобретения - 17 августа 1990 г. 8. B.C. Федоренко "Горные оползни и обвалы, их прогноз". Издательство Московского университета, 1988 г. 9. Т. Уолтхэм "Катастрофы, неистовая земля". Перевод с английского. Изд. Недра,1982 г., с. 85-90. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ понижения высоты и уменьшения энергии волн в глубоком водоеме при обрушении в него оползневого массива, отличающийся тем, что с помощью взрывов в скважинах оползневой массив или его верхний слой до первой границы смещения разделяют на блоки. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что разделение оползня на блоки без их первоначального смещения достигается корректировкой расстояний между скважинами, веса заряда ВМ и положения заряда в скважине. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что форма и размеры блоков выбираются по плану изогипс поверхности скольжения, так чтобы направление смещения каждого из блоков максимально отличалось от направления смещения оползневого массива в целом. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при планировании формы и размеров блоков учитывается положение крупных трещин, сейсморвов, разрывов в теле оползня. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в случае многослойного оползня (при наличии 2-х и более поверхностей смещения) разделение на блоки производят одновременно по всем горизонтам смещения. 6. Способ по п.1, отличающийся тем, что для того, чтобы расколотый на блоки верхний горизонт оползневого массива начал смещаться с помощью взрывов в скважинах "на выброс", проводят его подрезку, которая вызывает смещение только верхнего горизонта. 7. Способ по п.1, отличающийся тем, что путем смещения с помощью подрезки взрывом на выброс" верхних слоев оползневого массива создается банкет или контрбанкет для повышения контрфорса оползневого склона, который обеспечит полную стабилизацию или плавное смещение нижележащих слоев оползневого массива в водоем. 1 - поверхности смещения оползней; 2 - монолитные породы; 3 - вертикальные границы блоков, 4 - проекция воронки,которая возникнет после взрыва на выброс для подрезки первого слоя оползневого склона; 5 - направление смещения блоков а - план оползневого массива; б - разрез оползневого массива; 1 - граница оползня; 2 - горизонтали рельефа; 3 границы блоков и линии расположения взрывных скважин; 4 - береговая линия, 5 - линия разреза; 6 - вертикальные границы блоков; 7 -оползневой массив; 8 - монолитные породы; 9 - поверхность смещения- границы блоков и положение профилей взрывных скважин; 4 - направление смещения оползневого массива; 5 направление смещения блоков; 6 - береговая линия Фиг. 3 1 - поверхности смещения оползня; 2 - монолитные породы; 3 - проекции скважин и вертикальные границы блоков; 4 положение заряда ВМ, 5 - положение горизонтальных трещин, которые возникнут после группового взрыва. Фиг. 13 Породы Сарезской свиты 1 - интенсивно разрушенные, Vp = 1000-2000 м/с, 2 - среднеразрушенные, Vp = 2000-4000 м/с, 3 Фиг. 18 1 - положение проекций профилей взрывных скважин и положение зарядов ВM в скважинах; 2 - положение проекции профиля взрывных скважин после взрыва на выброс для подрезки склона; 3 - вертикальные трещины между блоками,возникающие в результате взрыва в скважинах; 14- наклонные трещины в поверхностном горизонте; 5 - направление смещения блоков; 6 - сейсморвы или крупные трещины; 7 озеро; 8 - первый горизонт оползня - итенсивноразрушенные породы; 9 - второй горизонт оползня -среднеразрешенные породы; 10 - третий горизонт - слаборазрушенные породы; 11 - монолитные породы; 12 - поверхности смещения блоков. Фиг. 20 А - до смещения; Б - после смещения 1-го слоя; В - после смещения 2-го слоя; Г - после смещения 3-го слоя; 1 - кровля коренных пород; 2 -аллювиальные отложения; 3 - первый слой оползня; 4 - второй слой оползня; 5 - третий слой оползня; 6 - оползневые отложения после смещения; 7 озеро Фиг. 19 А - до смещения; Б - после смещения; 1 - кровля коренных пород; 2 -аллювиальные отложения; 3 - тело оползня до смещения; 4 - оползневые отложения после смещения; 5 озеро 1 - трещины на Правобережном оползне; 2 - положение тектонических нарушений; 3 - ниша отрыва Усойского завала; 4 - границы Усойского завала; 5 - ниша отрыва древнего оползня Мургаб; 6 - границы Правобережного оползня; 7 направление смещения Правобережного оползня; 8 - положение оползневых отложений после монолитного смещения Правобережного оползня; 9 - то же при послойном смещении.

МПК / Метки

Метки: волн, глубоком, энергии, массива, уменьшения, обрушении, него, высоты, водоеме, понижения, оползневого, способ

Код ссылки

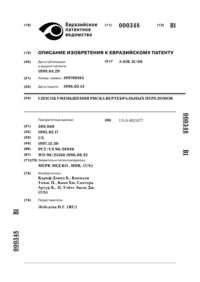

<a href="https://eas.patents.su/10-2565-sposob-ponizheniya-vysoty-i-umensheniya-energii-voln-v-glubokom-vodoeme-pri-obrushenii-v-nego-opolznevogo-massiva.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ понижения высоты и уменьшения энергии волн в глубоком водоеме, при обрушении в него оползневого массива</a>

Предыдущий патент: Способ ремонта трубопровода и устройство для его осуществления

Следующий патент: Устройство для соединения труб и способ его изготовления

Случайный патент: Моноволоконная металлическая пильная проволока