Координационное соединение палладия и способ его получения

Номер патента: 10431

Опубликовано: 29.08.2008

Авторы: Иванова Нина Александровна, Ефименко Инэсса Александровна

Формула / Реферат

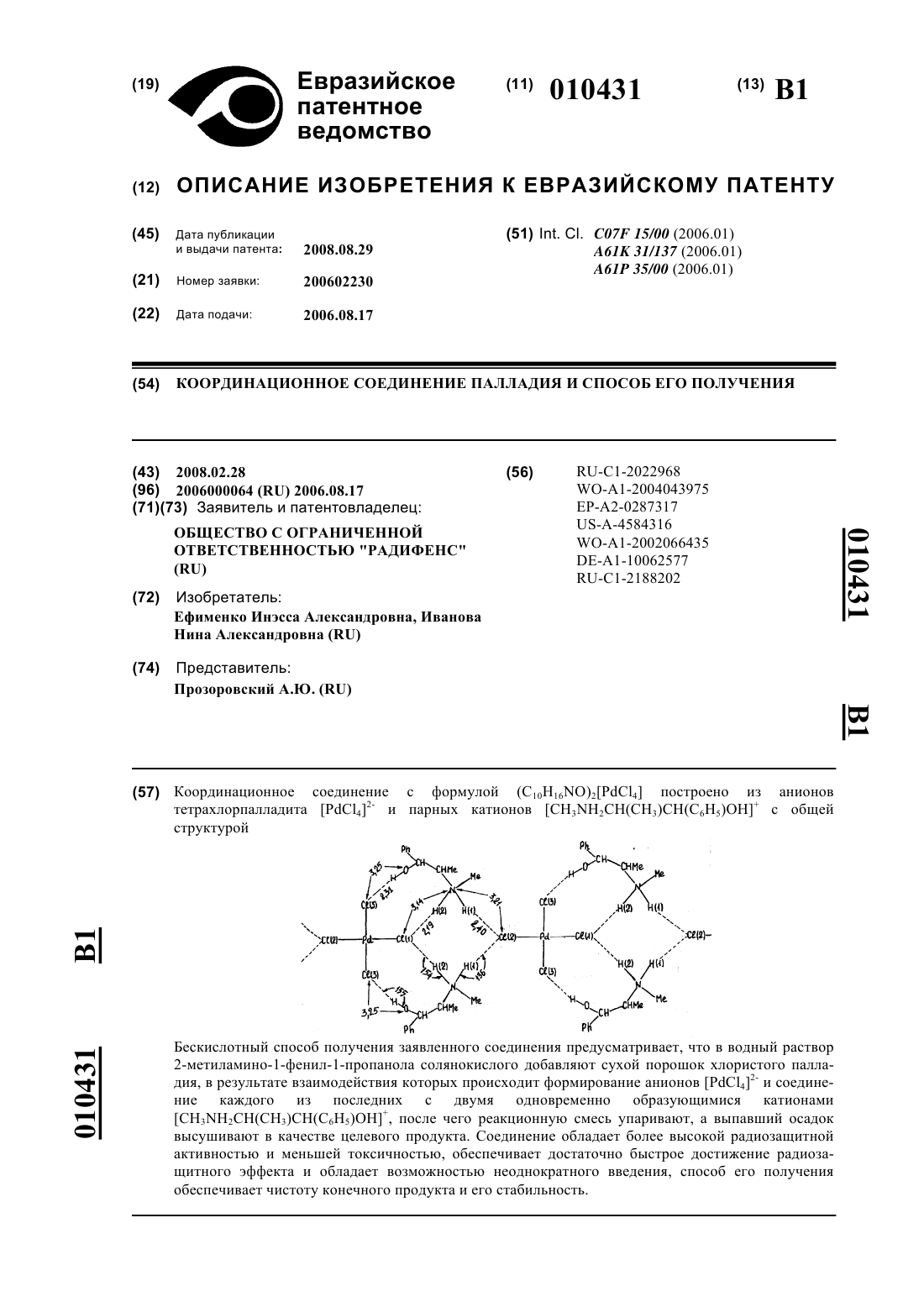

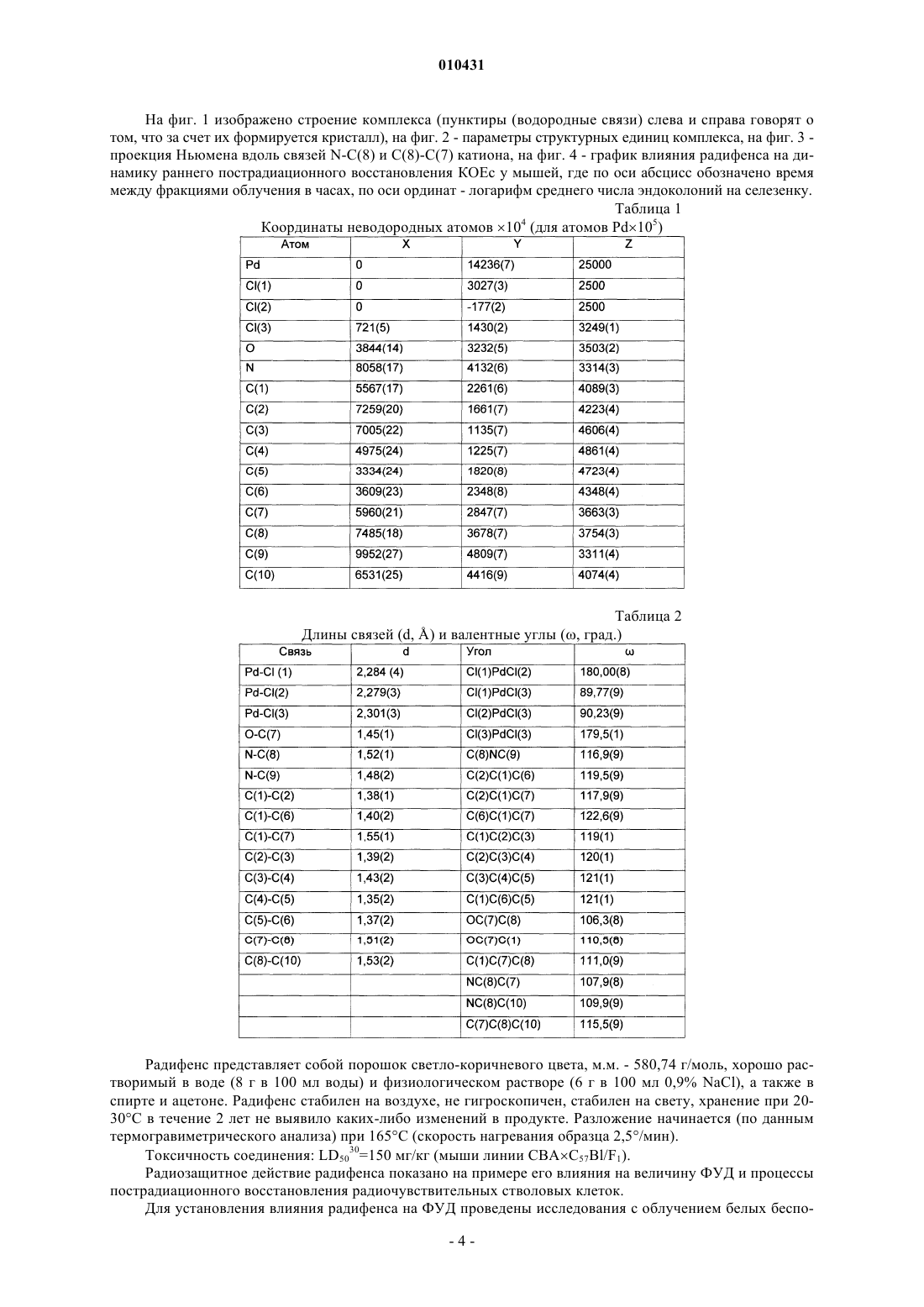

1. Координационное соединение палладия с формулой (C10H16NO)2[PdCl4], образованное из анионов тетрахлорпалладита [PdCl4]2- и парных катионов [CH3NH2CH(CH3)CH(C6H5)OH]+, полученное путем взаимодействия водного раствора 2-метиламино-1-фенил-1-пропанола солянокислого с сухим порошком хлористого палладия, с общей структурой

2. Бескислотный способ получения соединения по п.1, при котором в водный раствор 2-метиламино-1-фенил-1-пропанола солянокислого добавляют сухой порошок хлористого палладия, после чего реакционную смесь упаривают, а выпавший осадок высушивают с получением целевого продукта.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в раствор 2-метиламино-1-фенил-1-пропанола солянокислого на каждые 4,55 г (22,56 ммоль) последнего и 14 мл воды добавляют по 2 г (11,28 ммоль) хлористого палладия, реакционную смесь фильтруют и фильтрат упаривают при температуре 80+2шС до малого объема, охлаждают, а выпавший осадок в качестве целевого продукта высушивают при 80-90шC.

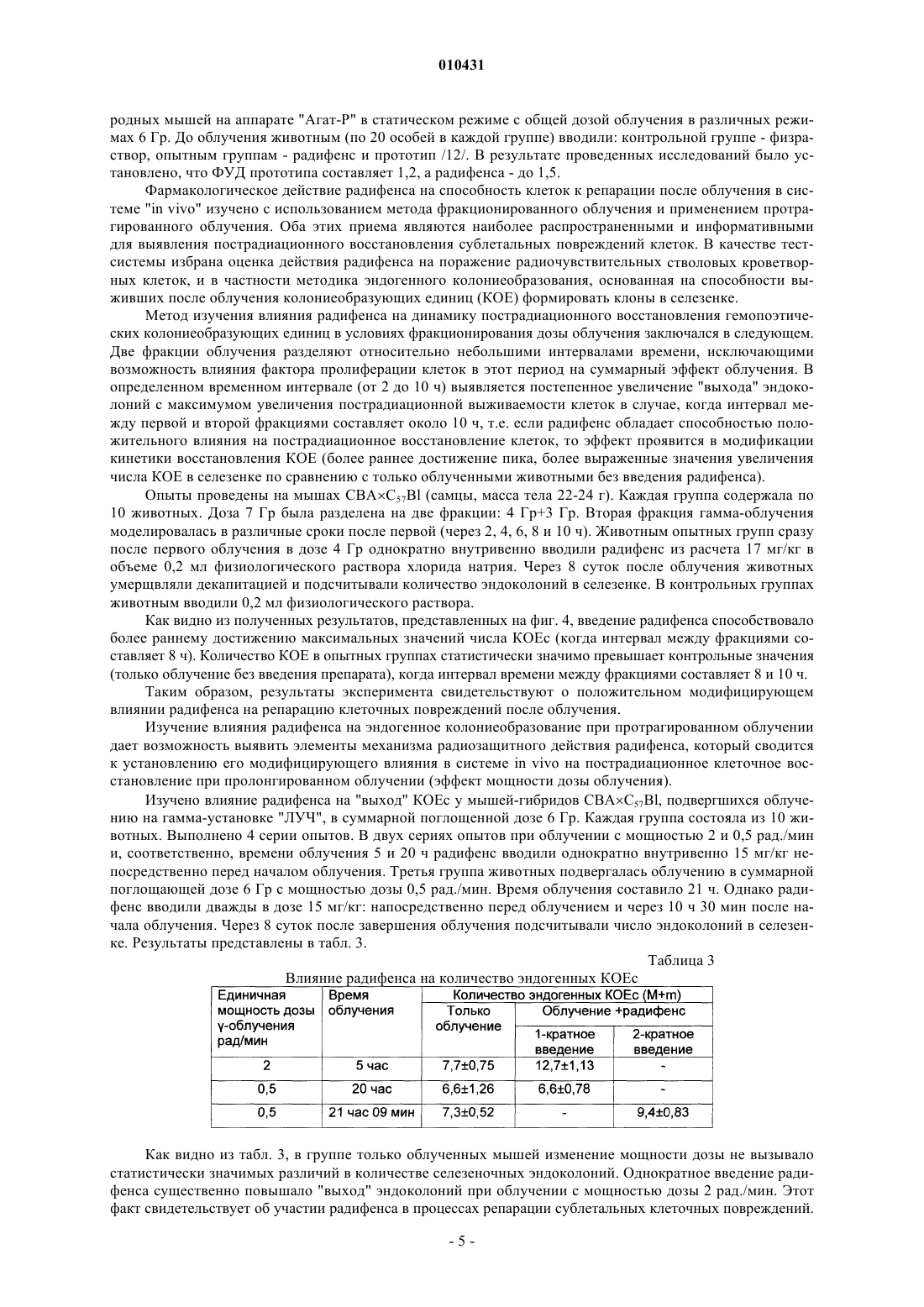

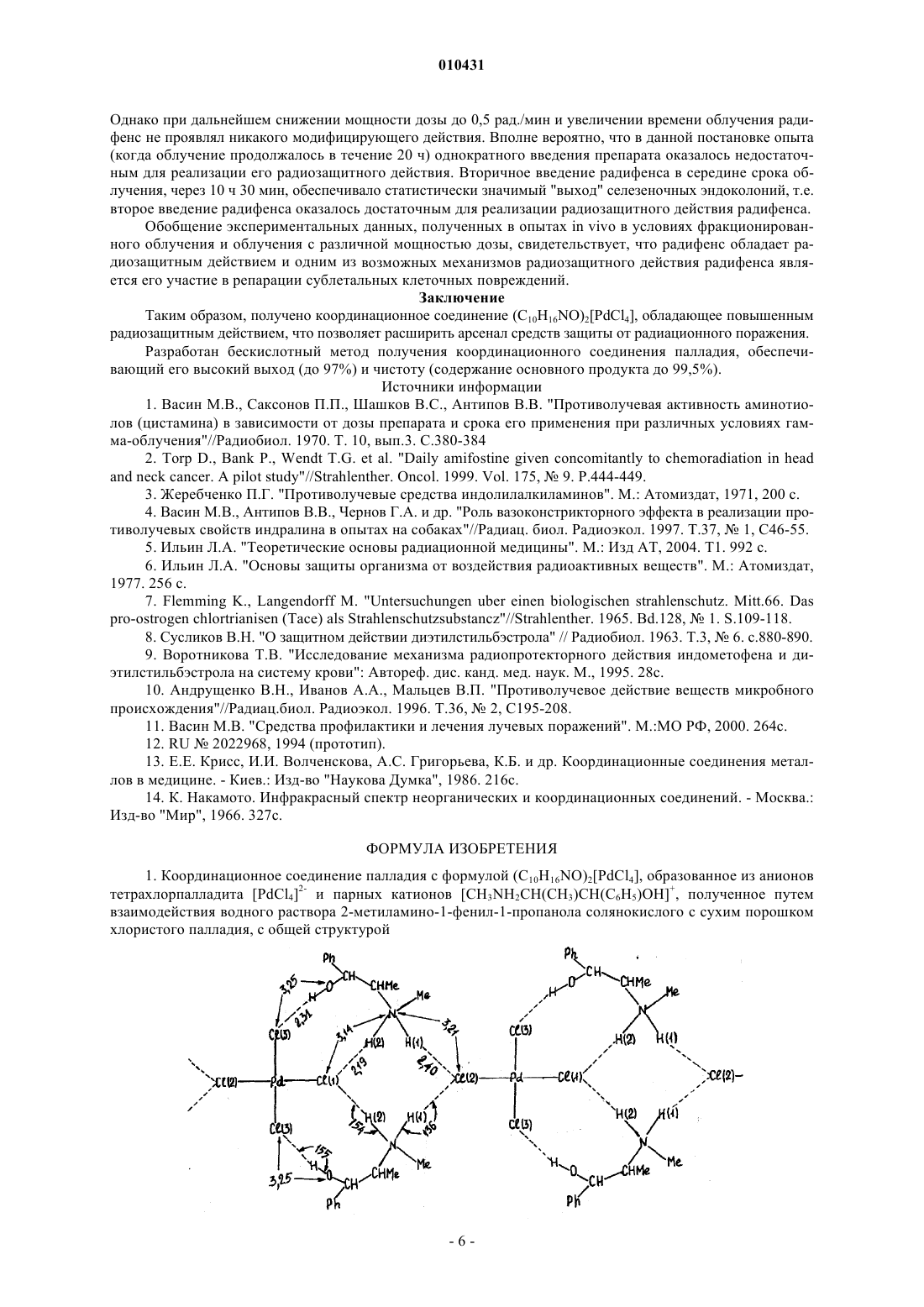

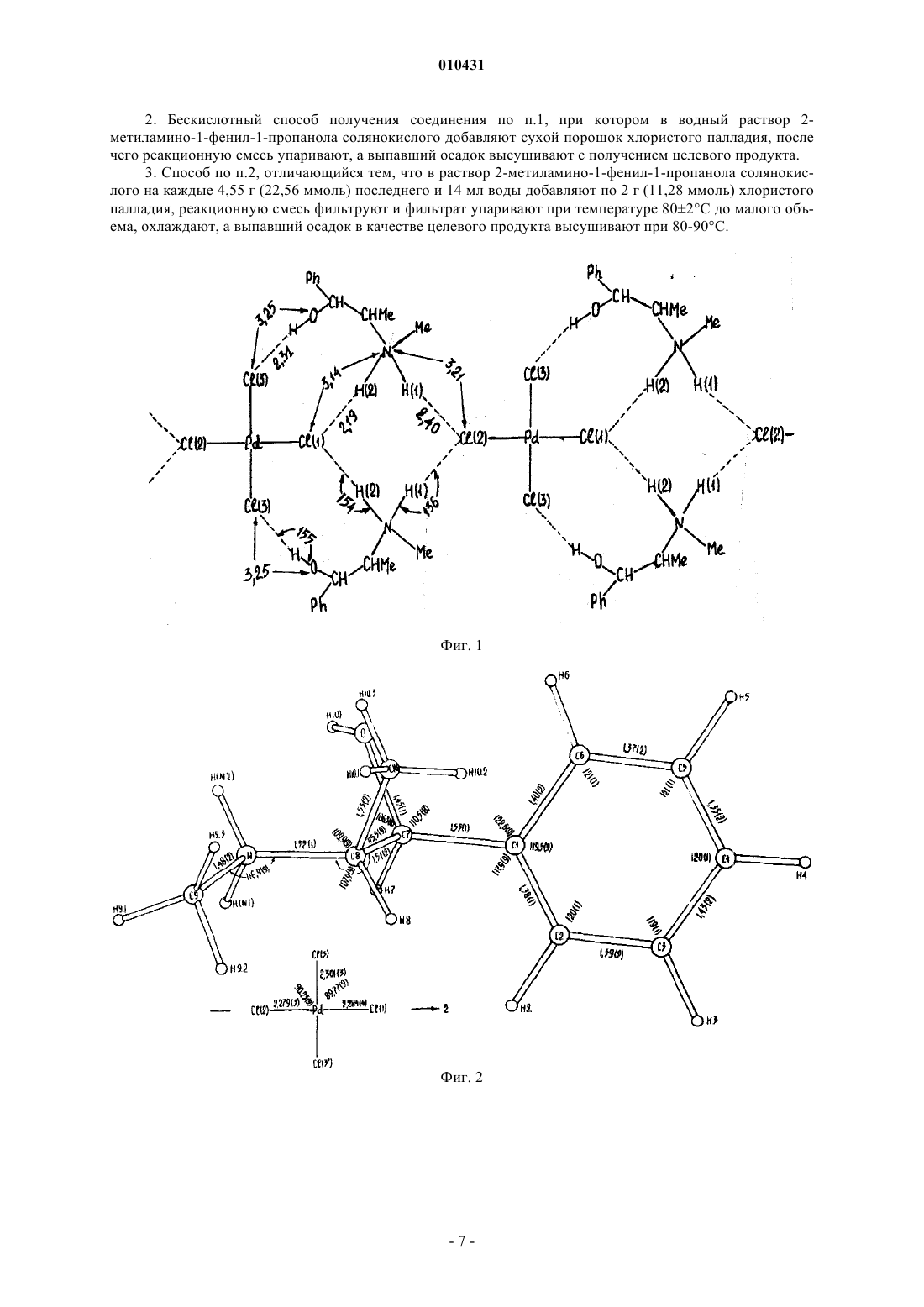

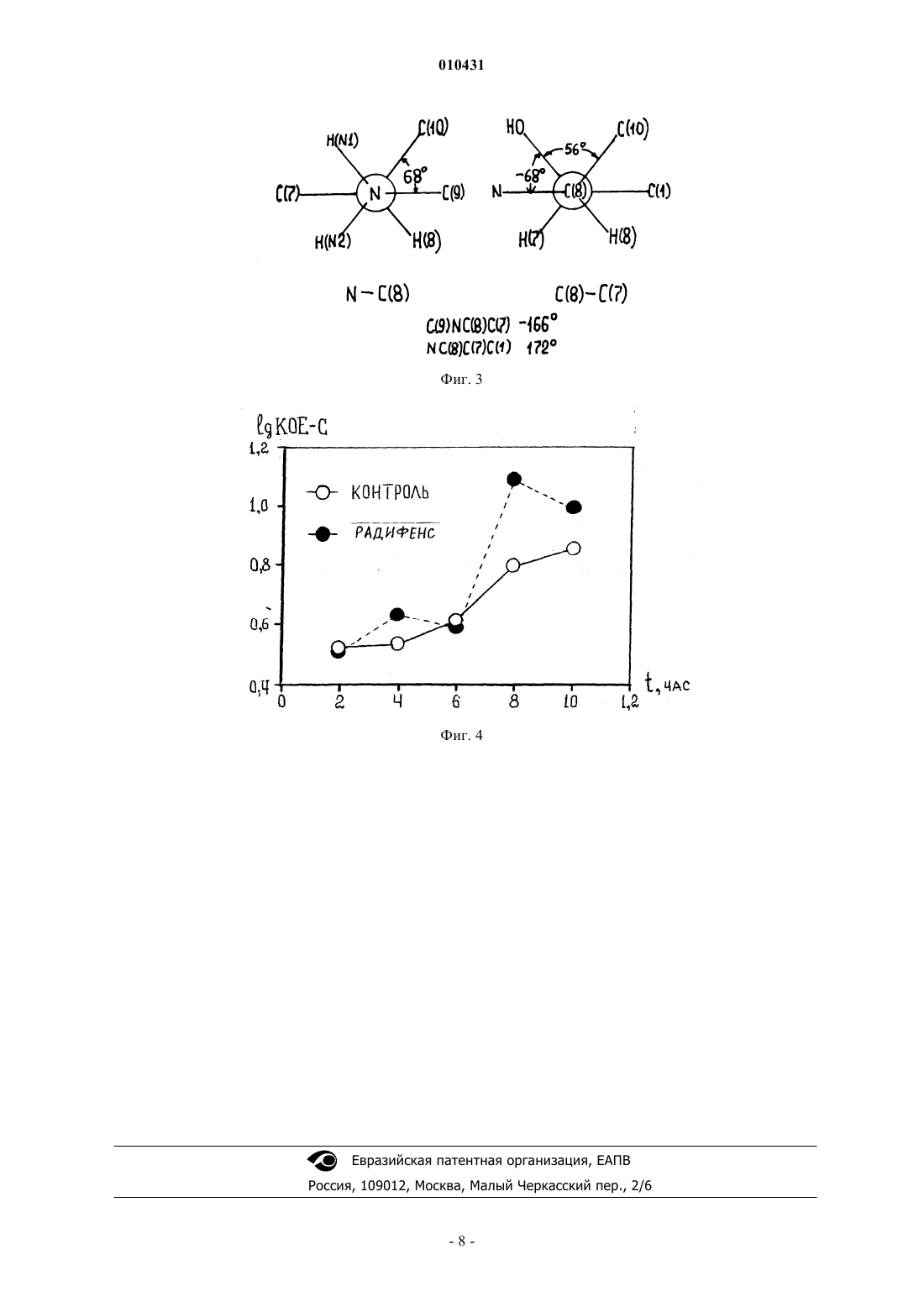

Текст

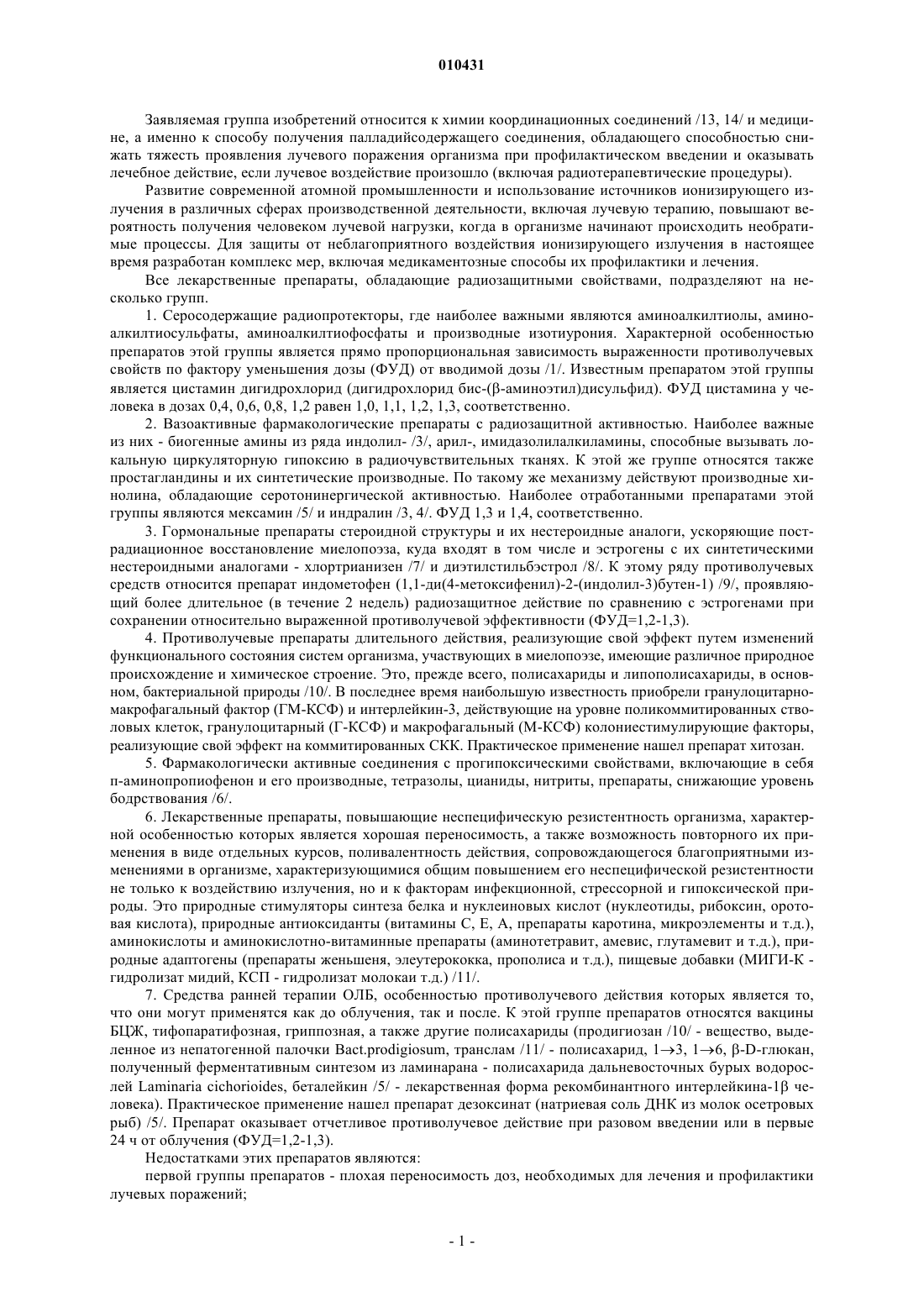

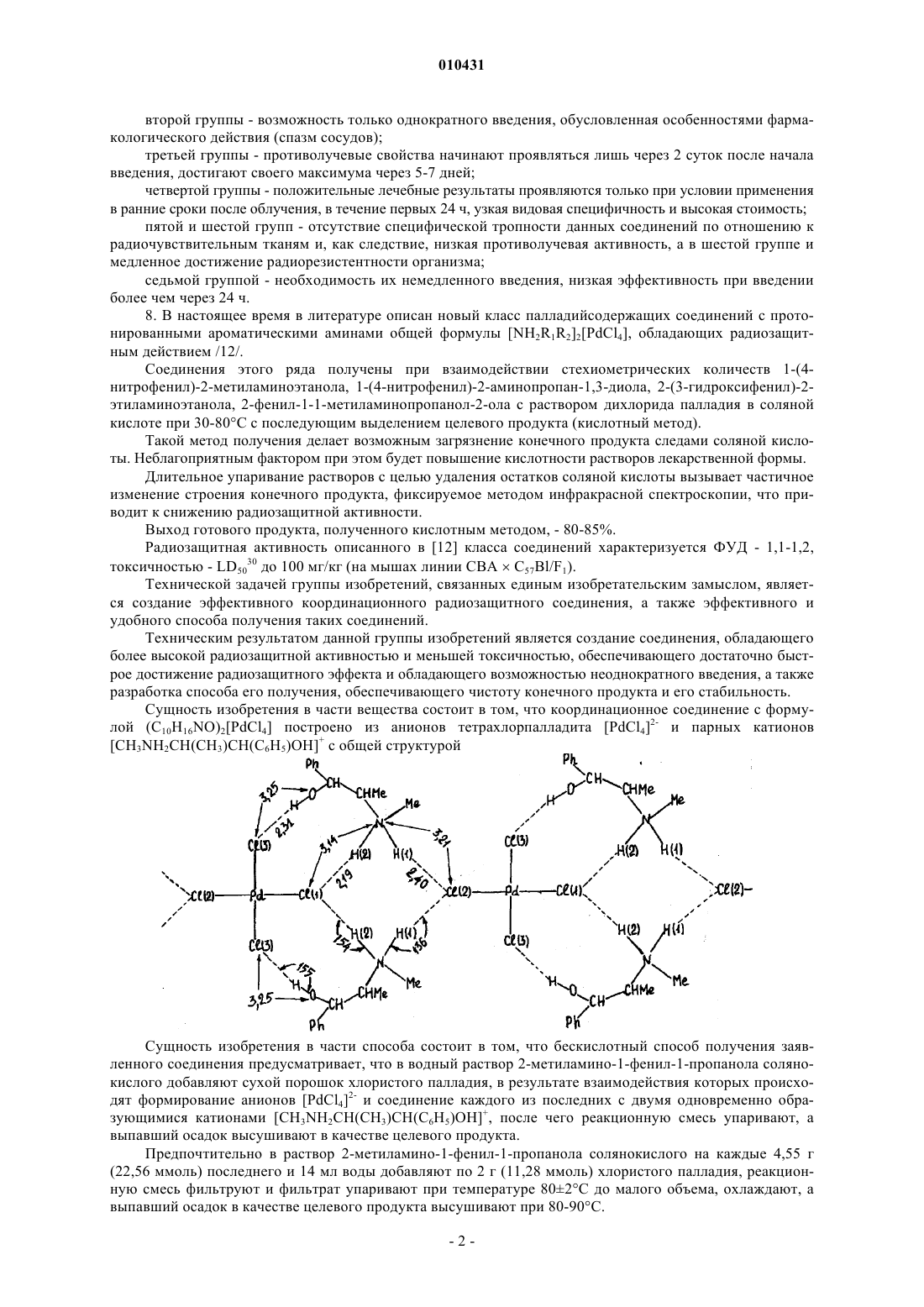

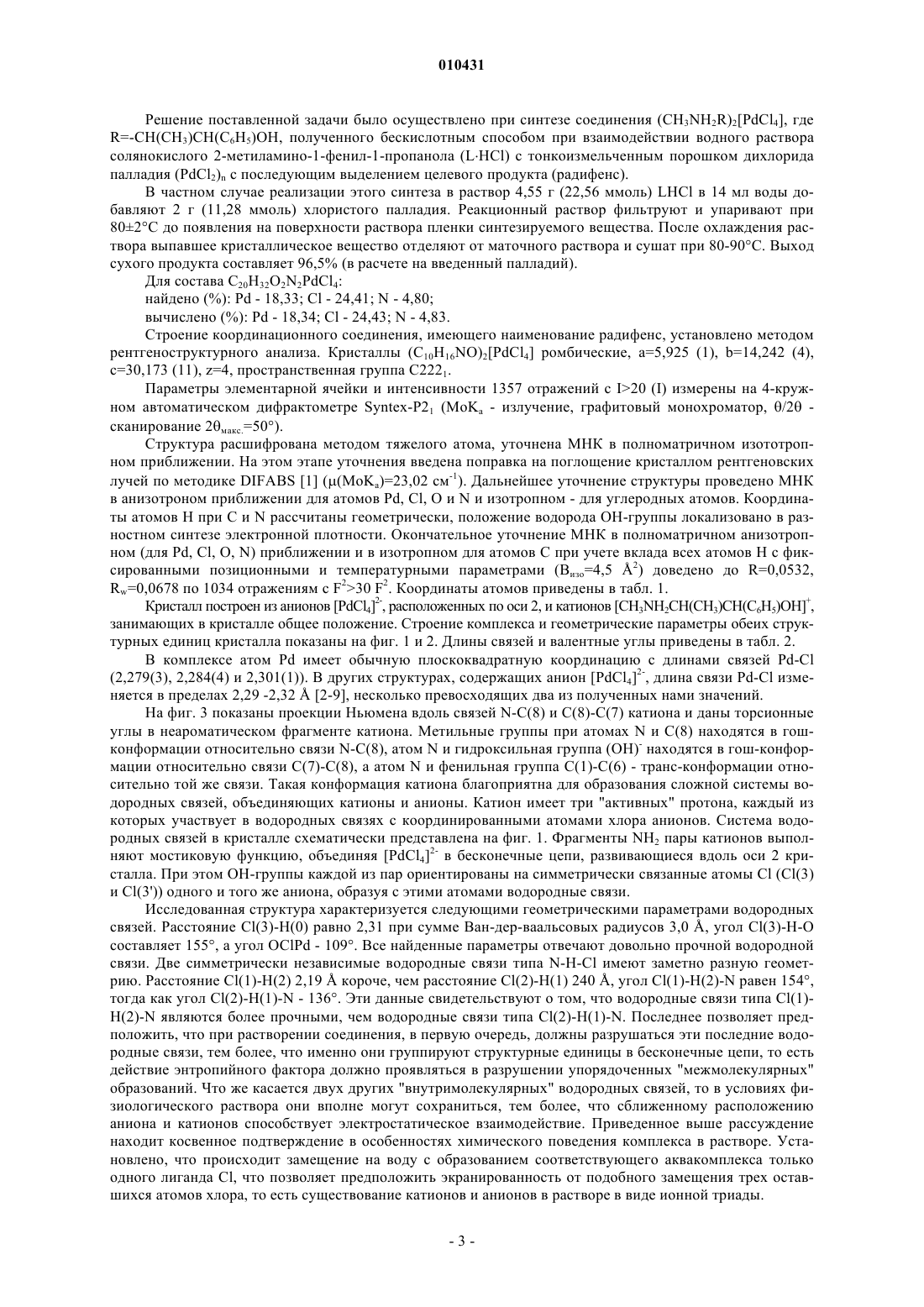

010431 Заявляемая группа изобретений относится к химии координационных соединений /13, 14/ и медицине, а именно к способу получения палладийсодержащего соединения, обладающего способностью снижать тяжесть проявления лучевого поражения организма при профилактическом введении и оказывать лечебное действие, если лучевое воздействие произошло (включая радиотерапевтические процедуры). Развитие современной атомной промышленности и использование источников ионизирующего излучения в различных сферах производственной деятельности, включая лучевую терапию, повышают вероятность получения человеком лучевой нагрузки, когда в организме начинают происходить необратимые процессы. Для защиты от неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения в настоящее время разработан комплекс мер, включая медикаментозные способы их профилактики и лечения. Все лекарственные препараты, обладающие радиозащитными свойствами, подразделяют на несколько групп. 1. Серосодержащие радиопротекторы, где наиболее важными являются аминоалкилтиолы, аминоалкилтиосульфаты, аминоалкилтиофосфаты и производные изотиурония. Характерной особенностью препаратов этой группы является прямо пропорциональная зависимость выраженности противолучевых свойств по фактору уменьшения дозы (ФУД) от вводимой дозы /1/. Известным препаратом этой группы является цистамин дигидрохлорид (дигидрохлорид бис-(-аминоэтил)дисульфид). ФУД цистамина у человека в дозах 0,4, 0,6, 0,8, 1,2 равен 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, соответственно. 2. Вазоактивные фармакологические препараты с радиозащитной активностью. Наиболее важные из них - биогенные амины из ряда индолил- /3/, арил-, имидазолилалкиламины, способные вызывать локальную циркуляторную гипоксию в радиочувствительных тканях. К этой же группе относятся также простагландины и их синтетические производные. По такому же механизму действуют производные хинолина, обладающие серотонинергической активностью. Наиболее отработанными препаратами этой группы являются мексамин /5/ и индралин /3, 4/. ФУД 1,3 и 1,4, соответственно. 3. Гормональные препараты стероидной структуры и их нестероидные аналоги, ускоряющие пострадиационное восстановление миелопоэза, куда входят в том числе и эстрогены с их синтетическими нестероидными аналогами - хлортрианизен /7/ и диэтилстильбэстрол /8/. К этому ряду противолучевых средств относится препарат индометофен (1,1-ди(4-метоксифенил)-2-(индолил-3)бутен-1) /9/, проявляющий более длительное (в течение 2 недель) радиозащитное действие по сравнению с эстрогенами при сохранении относительно выраженной противолучевой эффективности (ФУД=1,2-1,3). 4. Противолучевые препараты длительного действия, реализующие свой эффект путем изменений функционального состояния систем организма, участвующих в миелопоэзе, имеющие различное природное происхождение и химическое строение. Это, прежде всего, полисахариды и липополисахариды, в основном, бактериальной природы /10/. В последнее время наибольшую известность приобрели гранулоцитарномакрофагальный фактор (ГМ-КСФ) и интерлейкин-3, действующие на уровне поликоммитированных стволовых клеток, гранулоцитарный (Г-КСФ) и макрофагальный (М-КСФ) колониестимулирующие факторы,реализующие свой эффект на коммитированных СКК. Практическое применение нашел препарат хитозан. 5. Фармакологически активные соединения с прогипоксическими свойствами, включающие в себя п-аминопропиофенон и его производные, тетразолы, цианиды, нитриты, препараты, снижающие уровень бодрствования /6/. 6. Лекарственные препараты, повышающие неспецифическую резистентность организма, характерной особенностью которых является хорошая переносимость, а также возможность повторного их применения в виде отдельных курсов, поливалентность действия, сопровождающегося благоприятными изменениями в организме, характеризующимися общим повышением его неспецифической резистентности не только к воздействию излучения, но и к факторам инфекционной, стрессорной и гипоксической природы. Это природные стимуляторы синтеза белка и нуклеиновых кислот (нуклеотиды, рибоксин, оротовая кислота), природные антиоксиданты (витамины С, E, А, препараты каротина, микроэлементы и т.д.),аминокислоты и аминокислотно-витаминные препараты (аминотетравит, амевис, глутамевит и т.д.), природные адаптогены (препараты женьшеня, элеутерококка, прополиса и т.д.), пищевые добавки (МИГИ-К гидролизат мидий, КСП - гидролизат молокаи т.д.) /11/. 7. Средства ранней терапии ОЛБ, особенностью противолучевого действия которых является то,что онимогут применятся как до облучения, так и после. К этой группе препаратов относятся вакцины БЦЖ, тифопаратифозная, гриппозная, а также другие полисахариды (продигиозан /10/ - вещество, выделенное из непатогенной палочки Bact.prodigiosum, транслам /11/ - полисахарид, 13, 16, -D-глюкан,полученный ферментативным синтезом из ламинарана - полисахарида дальневосточных бурых водорослей Laminaria cichorioides, беталейкин /5/ - лекарственная форма рекомбинантного интерлейкина-1 человека). Практическое применение нашел препарат дезоксинат (натриевая соль ДНК из молок осетровых рыб) /5/. Препарат оказывает отчетливое противолучевое действие при разовом введении или в первые 24 ч от облучения (ФУД=1,2-1,3). Недостатками этих препаратов являются: первой группы препаратов - плохая переносимость доз, необходимых для лечения и профилактики лучевых поражений;-1 010431 второй группы - возможность только однократного введения, обусловленная особенностями фармакологического действия (спазм сосудов); третьей группы - противолучевые свойства начинают проявляться лишь через 2 суток после начала введения, достигают своего максимума через 5-7 дней; четвертой группы - положительные лечебные результаты проявляются только при условии применения в ранние сроки после облучения, в течение первых 24 ч, узкая видовая специфичность и высокая стоимость; пятой и шестой групп - отсутствие специфической тропности данных соединений по отношению к радиочувствительным тканям и, как следствие, низкая противолучевая активность, а в шестой группе и медленное достижение радиорезистентности организма; седьмой группой - необходимость их немедленного введения, низкая эффективность при введении более чем через 24 ч. 8. В настоящее время в литературе описан новый класс палладийсодержащих соединений с протонированными ароматическими аминами общей формулы [NH2R1R2]2[PdCl4], обладающих радиозащитным действием /12/. Соединения этого ряда получены при взаимодействии стехиометрических количеств 1-(4 нитрофенил)-2-метиламиноэтанола, 1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диола, 2-(3-гидроксифенил)-2 этиламиноэтанола, 2-фенил-1-1-метиламинопропанол-2-ола с раствором дихлорида палладия в соляной кислоте при 30-80C с последующим выделением целевого продукта (кислотный метод). Такой метод получения делает возможным загрязнение конечного продукта следами соляной кислоты. Неблагоприятным фактором при этом будет повышение кислотности растворов лекарственной формы. Длительное упаривание растворов с целью удаления остатков соляной кислоты вызывает частичное изменение строения конечного продукта, фиксируемое методом инфракрасной спектроскопии, что приводит к снижению радиозащитной активности. Выход готового продукта, полученного кислотным методом, - 80-85%. Радиозащитная активность описанного в [12] класса соединений характеризуется ФУД - 1,1-1,2,токсичностью - LD5030 до 100 мг/кг (на мышах линии CBAC57Bl/F1). Технической задачей группы изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, является создание эффективного координационного радиозащитного соединения, а также эффективного и удобного способа получения таких соединений. Техническим результатом данной группы изобретений является создание соединения, обладающего более высокой радиозащитной активностью и меньшей токсичностью, обеспечивающего достаточно быстрое достижение радиозащитного эффекта и обладающего возможностью неоднократного введения, а также разработка способа его получения, обеспечивающего чистоту конечного продукта и его стабильность. Сущность изобретения в части вещества состоит в том, что координационное соединение с формулой (C10H16NO)2[PdCl4] построено из анионов тетрахлорпалладита [PdCl4]2- и парных катионов Сущность изобретения в части способа состоит в том, что бескислотный способ получения заявленного соединения предусматривает, что в водный раствор 2-метиламино-1-фенил-1-пропанола солянокислого добавляют сухой порошок хлористого палладия, в результате взаимодействия которых происходят формирование анионов [PdCl4]2- и соединение каждого из последних с двумя одновременно образующимися катионами [CH3NH2CH(CH3)CH(C6H5)OH]+, после чего реакционную смесь упаривают, а выпавший осадок высушивают в качестве целевого продукта. Предпочтительно в раствор 2-метиламино-1-фенил-1-пропанола солянокислого на каждые 4,55 г(22,56 ммоль) последнего и 14 мл воды добавляют по 2 г (11,28 ммоль) хлористого палладия, реакционную смесь фильтруют и фильтрат упаривают при температуре 802 С до малого объема, охлаждают, а выпавший осадок в качестве целевого продукта высушивают при 80-90C.-2 010431 Решение поставленной задачи было осуществлено при синтезе соединения (CH3NH2R)2[PdCl4], гдеR=-CH(CH3)CH(C6H5)OH, полученного бескислотным способом при взаимодействии водного раствора солянокислого 2-метиламино-1-фенил-1-пропанола (LHCl) с тонкоизмельченным порошком дихлорида палладия (PdCl2)n с последующим выделением целевого продукта (радифенс). В частном случае реализации этого синтеза в раствор 4,55 г (22,56 ммоль) LHCl в 14 мл воды добавляют 2 г (11,28 ммоль) хлористого палладия. Реакционный раствор фильтруют и упаривают при 802 С до появления на поверхности раствора пленки синтезируемого вещества. После охлаждения раствора выпавшее кристаллическое вещество отделяют от маточного раствора и сушат при 80-90C. Выход сухого продукта составляет 96,5% (в расчете на введенный палладий). Для состава C20H32O2N2PdCl4: найдено (%): Pd - 18,33; Cl - 24,41; N - 4,80; вычислено (%): Pd - 18,34; Cl - 24,43; N - 4,83. Строение координационного соединения, имеющего наименование радифенс, установлено методом рентгеноструктурного анализа. Кристаллы (C10H16NO)2[PdCl4] ромбические, а=5,925 (1), b=14,242 (4),с=30,173 (11), z=4, пространственная группа С 2221. Параметры элементарной ячейки и интенсивности 1357 отражений с I20 (I) измерены на 4-кружном автоматическом дифрактометре Syntex-P21 (MoKa - излучение, графитовый монохроматор, /2 сканирование 2 макс.=50). Структура расшифрована методом тяжелого атома, уточнена МНК в полноматричном изототропном приближении. На этом этапе уточнения введена поправка на поглощение кристаллом рентгеновских лучей по методике DIFABS [1] MoKa)=23,02 см-1). Дальнейшее уточнение структуры проведено МНК в анизотроном приближении для атомов Pd, Cl, О и N и изотропном - для углеродных атомов. Координаты атомов H при C и N рассчитаны геометрически, положение водорода ОН-группы локализовано в разностном синтезе электронной плотности. Окончательное уточнение МНК в полноматричном анизотропном (для Pd, Cl, О, N) приближении и в изотропном для атомов С при учете вклада всех атомов H с фиксированными позиционными и температурными параметрами (Визо=4,5 2) доведено до R=0,0532,Rw=0,0678 по 1034 отражениям с F230 F2. Координаты атомов приведены в табл. 1. Кристалл построен из анионов [PdCl4]2-, расположенных по оси 2, и катионов [CH3NH2CH(CH3)CH(C6H5)OH]+,занимающих в кристалле общее положение. Строение комплекса и геометрические параметры обеих структурных единиц кристалла показаны на фиг. 1 и 2. Длины связей и валентные углы приведены в табл. 2. В комплексе атом Pd имеет обычную плоскоквадратную координацию с длинами связей Pd-Cl(2,279(3), 2,284(4) и 2,301(1. В других структурах, содержащих анион [PdCl4]2-, длина связи Pd-Cl изменяется в пределах 2,29 -2,32[2-9], несколько превосходящих два из полученных нами значений. На фиг. 3 показаны проекции Ньюмена вдоль связей N-C(8) и С(8)-С(7) катиона и даны торсионные углы в неароматическом фрагменте катиона. Метильные группы при атомах N и С(8) находятся в гошконформации относительно связи N-C(8), атом N и гидроксильная группа (ОН)- находятся в гош-конформации относительно связи С(7)-С(8), а атом N и фенильная группа C(1)-С(6) - транс-конформации относительно той же связи. Такая конформация катиона благоприятна для образования сложной системы водородных связей, объединяющих катионы и анионы. Катион имеет три "активных" протона, каждый из которых участвует в водородных связях с координированными атомами хлора анионов. Система водородных связей в кристалле схематически представлена на фиг. 1. Фрагменты NH2 пары катионов выполняют мостиковую функцию, объединяя [PdCl4]2- в бесконечные цепи, развивающиеся вдоль оси 2 кристалла. При этом ОН-группы каждой из пар ориентированы на симметрически связанные атомы Cl (Cl(3) и Cl(3' одного и того же аниона, образуя с этими атомами водородные связи. Исследованная структура характеризуется следующими геометрическими параметрами водородных связей. Расстояние Cl(3)-H(0) равно 2,31 при сумме Ван-дер-ваальсовых радиусов 3,0 , угол Cl(3)-H-O составляет 155, а угол OClPd - 109. Все найденные параметры отвечают довольно прочной водородной связи. Две симметрически независимые водородные связи типа N-H-Cl имеют заметно разную геометрию. Расстояние Cl(1)-Н(2) 2,19 короче, чем расстояние Cl(2)-Н(1) 240 , угол Cl(1)-H(2)-N равен 154,тогда как угол Cl(2)-H(1)-N - 136. Эти данные свидетельствуют о том, что водородные связи типа Cl(1)H(2)-N являются более прочными, чем водородные связи типа Cl(2)-H(1)-N. Последнее позволяет предположить, что при растворении соединения, в первую очередь, должны разрушаться эти последние водородные связи, тем более, что именно они группируют структурные единицы в бесконечные цепи, то есть действие энтропийного фактора должно проявляться в разрушении упорядоченных "межмолекулярных" образований. Что же касается двух других "внутримолекулярных" водородных связей, то в условиях физиологического раствора они вполне могут сохраниться, тем более, что сближенному расположению аниона и катионов способствует электростатическое взаимодействие. Приведенное выше рассуждение находит косвенное подтверждение в особенностях химического поведения комплекса в растворе. Установлено, что происходит замещение на воду с образованием соответствующего аквакомплекса только одного лиганда Cl, что позволяет предположить экранированность от подобного замещения трех оставшихся атомов хлора, то есть существование катионов и анионов в растворе в виде ионной триады.-3 010431 На фиг. 1 изображено строение комплекса (пунктиры (водородные связи) слева и справа говорят о том, что за счет их формируется кристалл), на фиг. 2 - параметры структурных единиц комплекса, на фиг. 3 проекция Ньюмена вдоль связей N-C(8) и С(8)-С(7) катиона, на фиг. 4 - график влияния радифенса на динамику раннего пострадиационного восстановления КОЕс у мышей, где по оси абсцисс обозначено время между фракциями облучения в часах, по оси ординат - логарифм среднего числа эндоколоний на селезенку. Таблица 1 Координаты неводородных атомов 104 (для атомов Pd105) Радифенс представляет собой порошок светло-коричневого цвета, м.м. - 580,74 г/моль, хорошо растворимый в воде (8 г в 100 мл воды) и физиологическом растворе (6 г в 100 мл 0,9% NaCl), а также в спирте и ацетоне. Радифенс стабилен на воздухе, не гигроскопичен, стабилен на свету, хранение при 2030C в течение 2 лет не выявило каких-либо изменений в продукте. Разложение начинается (по данным термогравиметрического анализа) при 165C (скорость нагревания образца 2,5/мин). Токсичность соединения: LD5030=150 мг/кг (мыши линии CBAC57Bl/F1). Радиозащитное действие радифенса показано на примере его влияния на величину ФУД и процессы пострадиационного восстановления радиочувствительных стволовых клеток. Для установления влияния радифенса на ФУД проведены исследования с облучением белых беспо-4 010431 родных мышей на аппарате "Агат-Р" в статическом режиме с общей дозой облучения в различных режимах 6 Гр. До облучения животным (по 20 особей в каждой группе) вводили: контрольной группе - физраствор, опытным группам - радифенс и прототип /12/. В результате проведенных исследований было установлено, что ФУД прототипа составляет 1,2, а радифенса - до 1,5. Фармакологическое действие радифенса на способность клеток к репарации после облучения в системе "in vivo" изучено с использованием метода фракционированного облучения и применением протрагированного облучения. Оба этих приема являются наиболее распространенными и информативными для выявления пострадиационного восстановления сублетальных повреждений клеток. В качестве тестсистемы избрана оценка действия радифенса на поражение радиочувствительных стволовых кроветворных клеток, и в частности методика эндогенного колониеобразования, основанная на способности выживших после облучения колониеобразующих единиц (КОЕ) формировать клоны в селезенке. Метод изучения влияния радифенса на динамику пострадиационного восстановления гемопоэтических колониеобразующих единиц в условиях фракционирования дозы облучения заключался в следующем. Две фракции облучения разделяют относительно небольшими интервалами времени, исключающими возможность влияния фактора пролиферации клеток в этот период на суммарный эффект облучения. В определенном временном интервале (от 2 до 10 ч) выявляется постепенное увеличение "выхода" эндоколоний с максимумом увеличения пострадиационной выживаемости клеток в случае, когда интервал между первой и второй фракциями составляет около 10 ч, т.е. если радифенс обладает способностью положительного влияния на пострадиационное восстановление клеток, то эффект проявится в модификации кинетики восстановления КОЕ (более раннее достижение пика, более выраженные значения увеличения числа КОЕ в селезенке по сравнению с только облученными животными без введения радифенса). Опыты проведены на мышах CBAC57Bl (самцы, масса тела 22-24 г). Каждая группа содержала по 10 животных. Доза 7 Гр была разделена на две фракции: 4 Гр+3 Гр. Вторая фракция гамма-облучения моделировалась в различные сроки после первой (через 2, 4, 6, 8 и 10 ч). Животным опытных групп сразу после первого облучения в дозе 4 Гр однократно внутривенно вводили радифенс из расчета 17 мг/кг в объеме 0,2 мл физиологического раствора хлорида натрия. Через 8 суток после облучения животных умерщвляли декапитацией и подсчитывали количество эндоколоний в селезенке. В контрольных группах животным вводили 0,2 мл физиологического раствора. Как видно из полученных результатов, представленных на фиг. 4, введение радифенса способствовало более раннему достижению максимальных значений числа КОЕс (когда интервал между фракциями составляет 8 ч). Количество КОЕ в опытных группах статистически значимо превышает контрольные значения(только облучение без введения препарата), когда интервал времени между фракциями составляет 8 и 10 ч. Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют о положительном модифицирующем влиянии радифенса на репарацию клеточных повреждений после облучения. Изучение влияния радифенса на эндогенное колониеобразование при протрагированном облучении дает возможность выявить элементы механизма радиозащитного действия радифенса, который сводится к установлению его модифицирующего влияния в системе in vivo на пострадиационное клеточное восстановление при пролонгированном облучении (эффект мощности дозы облучения). Изучено влияние радифенса на "выход" КОЕс у мышей-гибридов CBAC57Bl, подвергшихся облучению на гамма-установке "ЛУЧ", в суммарной поглощенной дозе 6 Гр. Каждая группа состояла из 10 животных. Выполнено 4 серии опытов. В двух сериях опытов при облучении с мощностью 2 и 0,5 рад./мин и, соответственно, времени облучения 5 и 20 ч радифенс вводили однократно внутривенно 15 мг/кг непосредственно перед началом облучения. Третья группа животных подвергалась облучению в суммарной поглощающей дозе 6 Гр с мощностью дозы 0,5 рад./мин. Время облучения составило 21 ч. Однако радифенс вводили дважды в дозе 15 мг/кг: напосредственно перед облучением и через 10 ч 30 мин после начала облучения. Через 8 суток после завершения облучения подсчитывали число эндоколоний в селезенке. Результаты представлены в табл. 3. Таблица 3 Влияние радифенса на количество эндогенных КОЕс Как видно из табл. 3, в группе только облученных мышей изменение мощности дозы не вызывало статистически значимых различий в количестве селезеночных эндоколоний. Однократное введение радифенса существенно повышало "выход" эндоколоний при облучении с мощностью дозы 2 рад./мин. Этот факт свидетельствует об участии радифенса в процессах репарации сублетальных клеточных повреждений.-5 010431 Однако при дальнейшем снижении мощности дозы до 0,5 рад./мин и увеличении времени облучения радифенс не проявлял никакого модифицирующего действия. Вполне вероятно, что в данной постановке опыта(когда облучение продолжалось в течение 20 ч) однократного введения препарата оказалось недостаточным для реализации его радиозащитного действия. Вторичное введение радифенса в середине срока облучения, через 10 ч 30 мин, обеспечивало статистически значимый "выход" селезеночных эндоколоний, т.е. второе введение радифенса оказалось достаточным для реализации радиозащитного действия радифенса. Обобщение экспериментальных данных, полученных в опытах in vivo в условиях фракционированного облучения и облучения с различной мощностью дозы, свидетельствует, что радифенс обладает радиозащитным действием и одним из возможных механизмов радиозащитного действия радифенса является его участие в репарации сублетальных клеточных повреждений. Заключение Таким образом, получено координационное соединение (C10H16NO)2[PdCl4], обладающее повышенным радиозащитным действием, что позволяет расширить арсенал средств защиты от радиационного поражения. Разработан бескислотный метод получения координационного соединения палладия, обеспечивающий его высокий выход (до 97%) и чистоту (содержание основного продукта до 99,5%). Источники информации 1. Васин M.В., Саксонов П.П., Шашков B.C., Антипов В.В. "Противолучевая активность аминотиолов (цистамина) в зависимости от дозы препарата и срока его применения при различных условиях гамма-облучения"//Радиобиол. 1970. T. 10, вып.3. С.380-384 2. Torp D., Bank P., Wendt T.G. et al. "Daily amifostine given concomitantly to chemoradiation in headand neck cancer. A pilot study"//Strahlenther. Oncol. 1999. Vol. 175,9. P.444-449. 3. Жеребченко П.Г. "Противолучевые средства индолилалкиламинов". M.: Атомиздат, 1971, 200 с. 4. Васин M.В., Антипов В.В., Чернов Г.А. и др. "Роль вазоконстрикторного эффекта в реализации противолучевых свойств индралина в опытах на собаках"//Радиац. биол. Радиоэкол. 1997. Т.37,1, С 46-55. 5. Ильин Л.А. "Теоретические основы радиационной медицины". M.: Изд AT, 2004. Т 1. 992 с. 6. Ильин Л.А. "Основы защиты организма от воздействия радиоактивных веществ". M.: Атомиздат,1977. 256 с. 7. Flemming K., Langendorff M. "Untersuchungen uber einen biologischen strahlenschutz. Mitt.66. Daspro-ostrogen chlortrianisen (Tace) als Strahlenschutzsubstancz"//Strahlenther. 1965. Bd.128,1. S.109-118. 8. Сусликов В.H. "О защитном действии диэтилстильбэстрола" // Радиобиол. 1963. Т.3,6. с.880-890. 9. Воротникова Т.В. "Исследование механизма радиопротекторного действия индометофена и диэтилстильбэстрола на систему крови": Автореф. дис. канд. мед. наук. M., 1995. 28 с. 10. Андрущенко В.H., Иванов А.А., Мальцев В.П. "Противолучевое действие веществ микробного происхождения"//Радиац.биол. Радиоэкол. 1996. Т.36,2, С 195-208. 11. Васин M.В. "Средства профилактики и лечения лучевых поражений". М.:МО РФ, 2000. 264 с. 12. RU2022968, 1994 (прототип). 13. Е.Е. Крисс, И.И. Волченскова, А.С. Григорьева, К.Б. и др. Координационные соединения металлов в медицине. - Киев.: Изд-во "Наукова Думка", 1986. 216 с. 14. К. Накамото. Инфракрасный спектр неорганических и координационных соединений. - Москва.: Изд-во "Мир", 1966. 327 с. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Координационное соединение палладия с формулой (C10H16NO)2[PdCl4], образованное из анионов тетрахлорпалладита [PdCl4]2- и парных катионов [CH3NH2CH(CH3)CH(C6H5)OH]+, полученное путем взаимодействия водного раствора 2-метиламино-1-фенил-1-пропанола солянокислого с сухим порошком хлористого палладия, с общей структурой-6 010431 2. Бескислотный способ получения соединения по п.1, при котором в водный раствор 2 метиламино-1-фенил-1-пропанола солянокислого добавляют сухой порошок хлористого палладия, после чего реакционную смесь упаривают, а выпавший осадок высушивают с получением целевого продукта. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в раствор 2-метиламино-1-фенил-1-пропанола солянокислого на каждые 4,55 г (22,56 ммоль) последнего и 14 мл воды добавляют по 2 г (11,28 ммоль) хлористого палладия, реакционную смесь фильтруют и фильтрат упаривают при температуре 802 С до малого объема, охлаждают, а выпавший осадок в качестве целевого продукта высушивают при 80-90C.

МПК / Метки

МПК: A61P 35/00, A61K 31/137, C07F 15/00

Метки: координационное, палладия, получения, соединение, способ

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/9-10431-koordinacionnoe-soedinenie-palladiya-i-sposob-ego-polucheniya.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Координационное соединение палладия и способ его получения</a>

Предыдущий патент: Сочетание антагониста nmda – рецептора и селективного ингибитора обратного захвата серотонина для лечения депрессии и других психических расстройств

Следующий патент: Применение (е)-5-(4-хлорбензилиден)-2, 2-диметил-1-(1н-1,2,4-триазол-1- илметил)циклопентанола для борьбы со ржавчиной на растениях сои

Случайный патент: Двухцилиндровая кругловязальная машина с упрощенным приводным механизмом