Гуманизированное антитело и его фрагмент, взаимодействующие с бета-амилоидным пептидом, и способы их применения

Номер патента: 6606

Опубликовано: 24.02.2006

Авторы: Бейлз Келли Р., Пол Стивен М., Васкес Максимильяно, Дематтос Рональд, Цурусита Наоя, Хольцман Дэвид М.

Формула / Реферат

1. Гуманизированное антитело или его фрагмент, которые способны связываться с эпитопом пептида Ab, содержащие:

a) легкую цепь, включающую в себя три определяющих комплементарность области легкой цепи (CDR), имеющие следующие аминокислотные последовательности:

CDR1 легкой цепи:

и константную последовательность легкой цепи из гуманизированной легкой цепи иммуноглобулина; и

b) тяжелую цепь, включающую в себя три CDR тяжелой цепи, имеющие следующие аминокислотные последовательности:

CDR1 тяжелой цепи:

и константную последовательность тяжелой цепи из гуманизированной тяжелой цепи иммуноглобулина.

2. Гуманизированное антитело или его фрагмент по п.1, в которых CDR1 легкой цепи представляет собой

CDR2 тяжелой цепи представляет собой

3. Гуманизированное антитело или его фрагмент по п.1, содержащие гуманизированную вариабельную область легкой цепи, имеющую следующую последовательность:

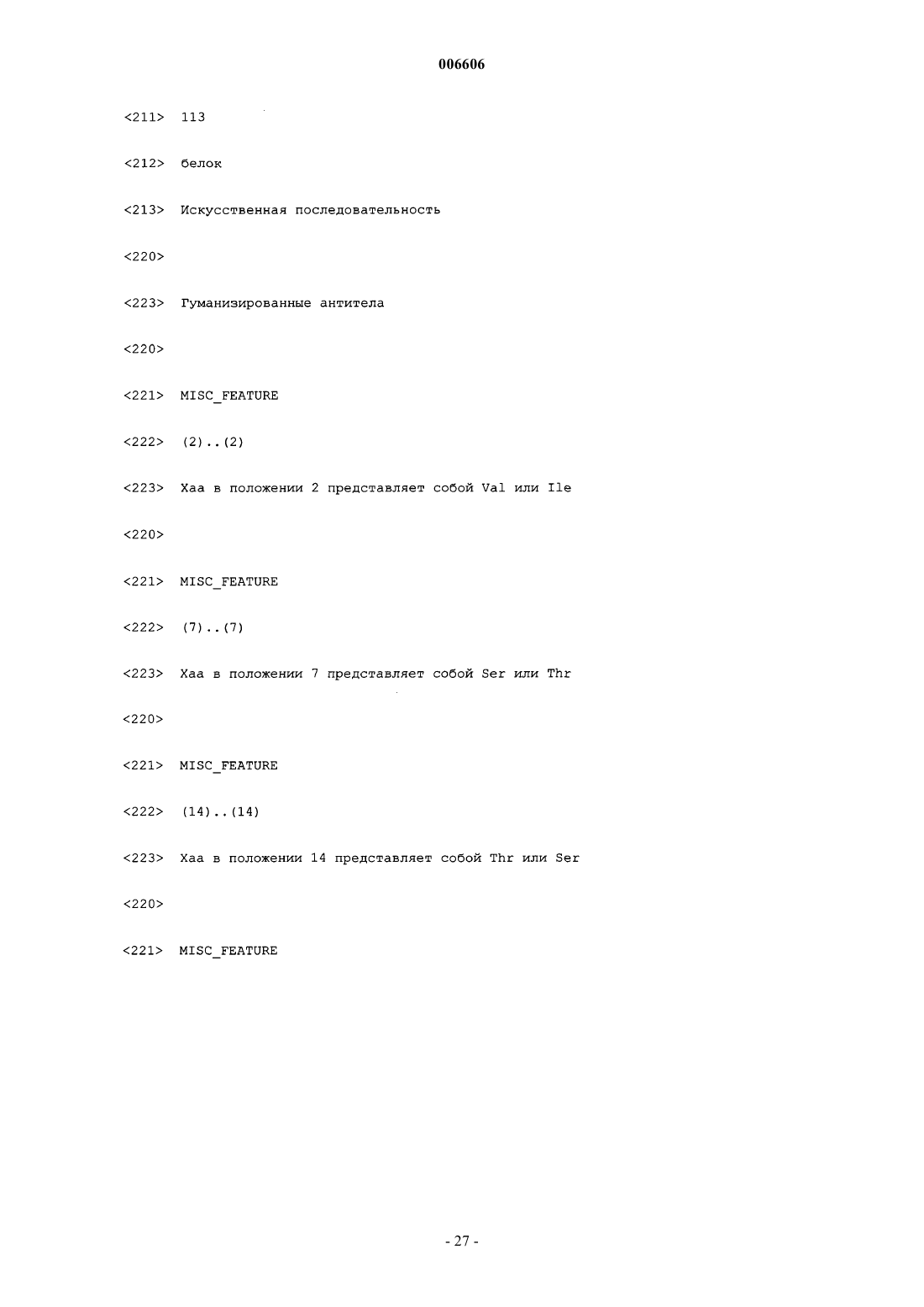

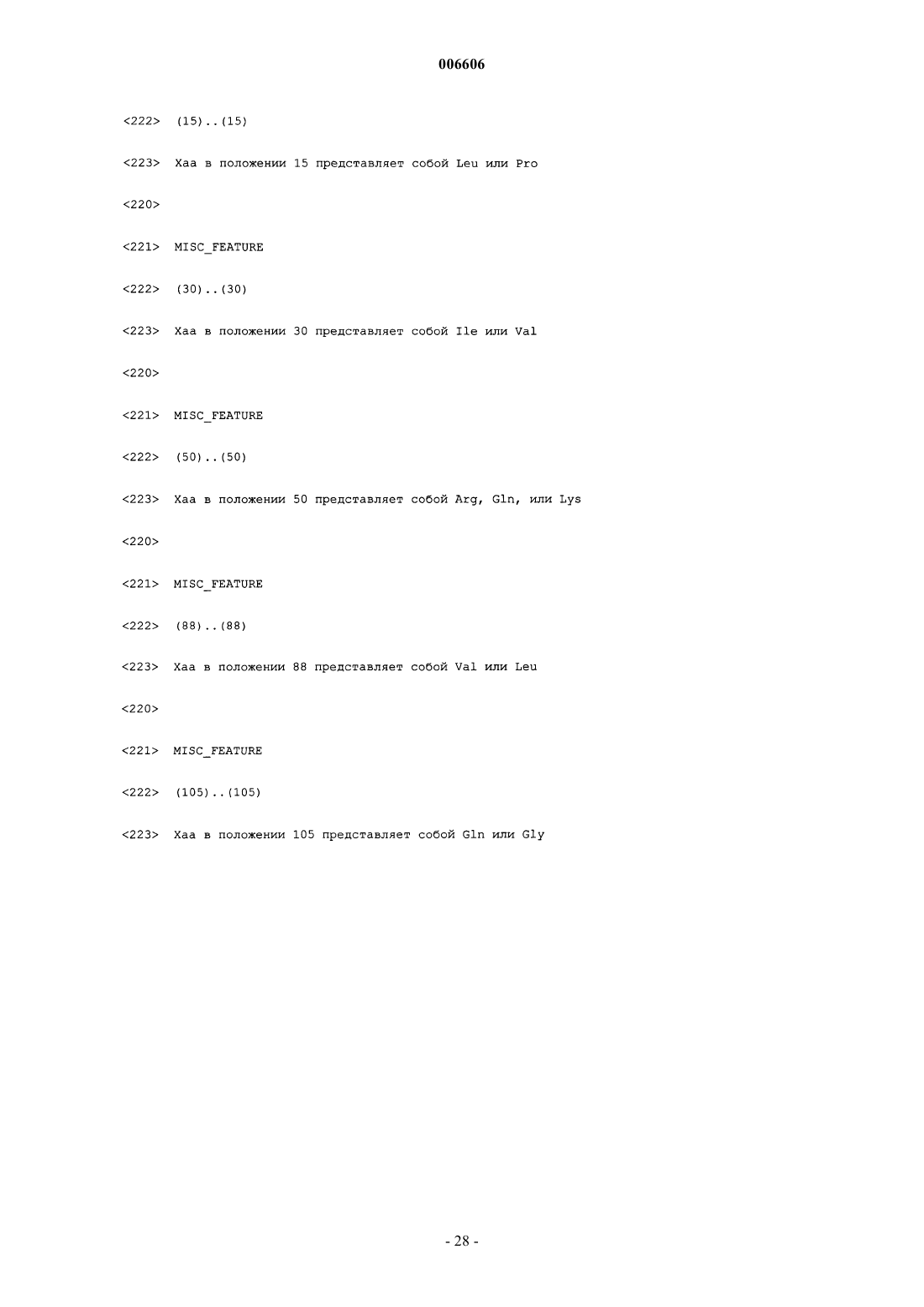

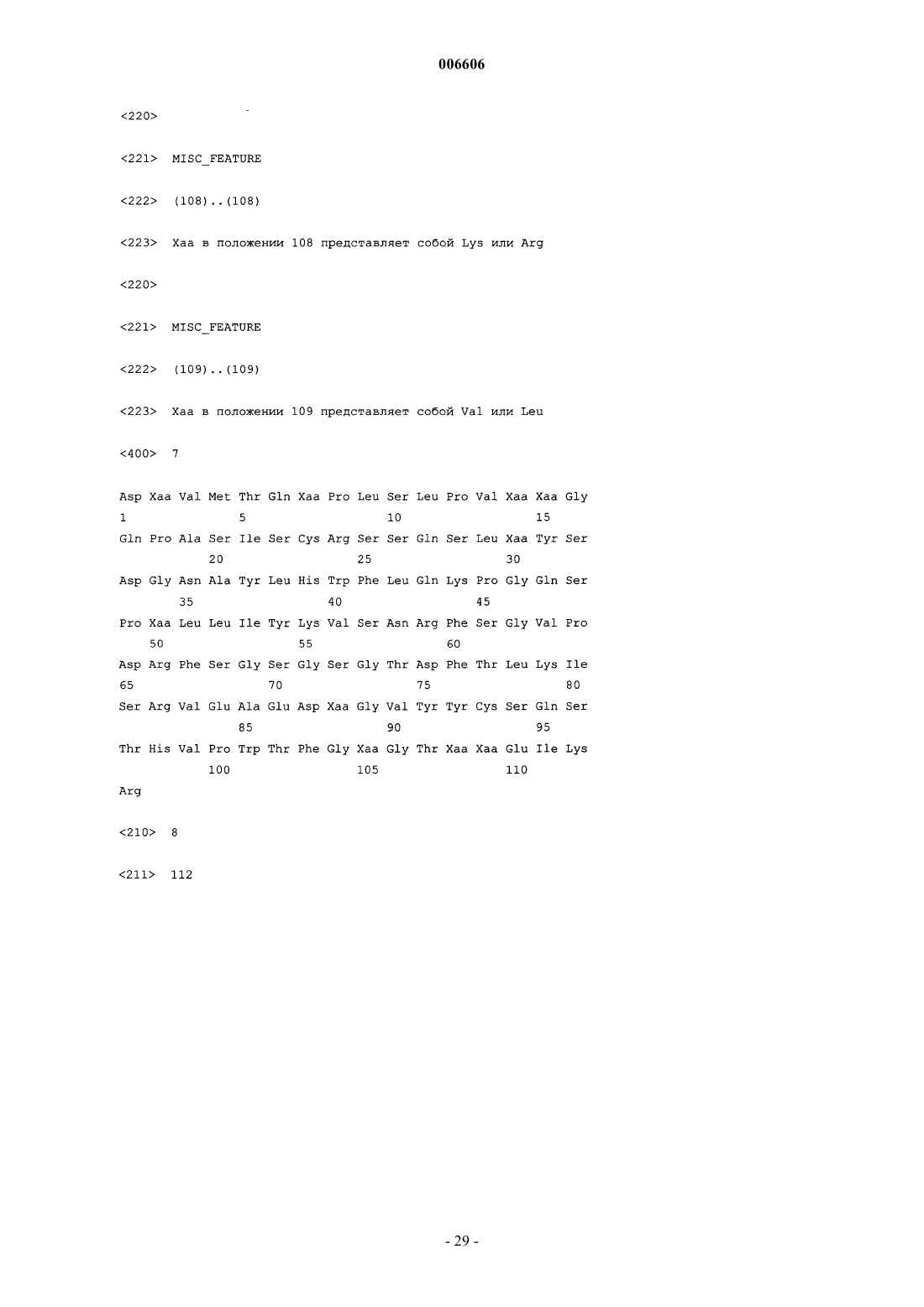

где Xaa в положении 2 означает Val или Ile;

Xaa в положении 7 означает Ser или Thr;

Xaa в положении 14 означает Thr или Ser;

Xaa в положении 15 означает Leu или Pro;

Xaa в положении 30 означает Ile или Val;

Xaa в положении 50 означает Arg, Gln или Lys;

Xaa в положении 88 означает Val или Leu;

Xaa в положении 105 означает Gln или Gly;

Xaa в положении 108 означает Lys или Arg и

Xaa в положении 109 означает Val или Leu;

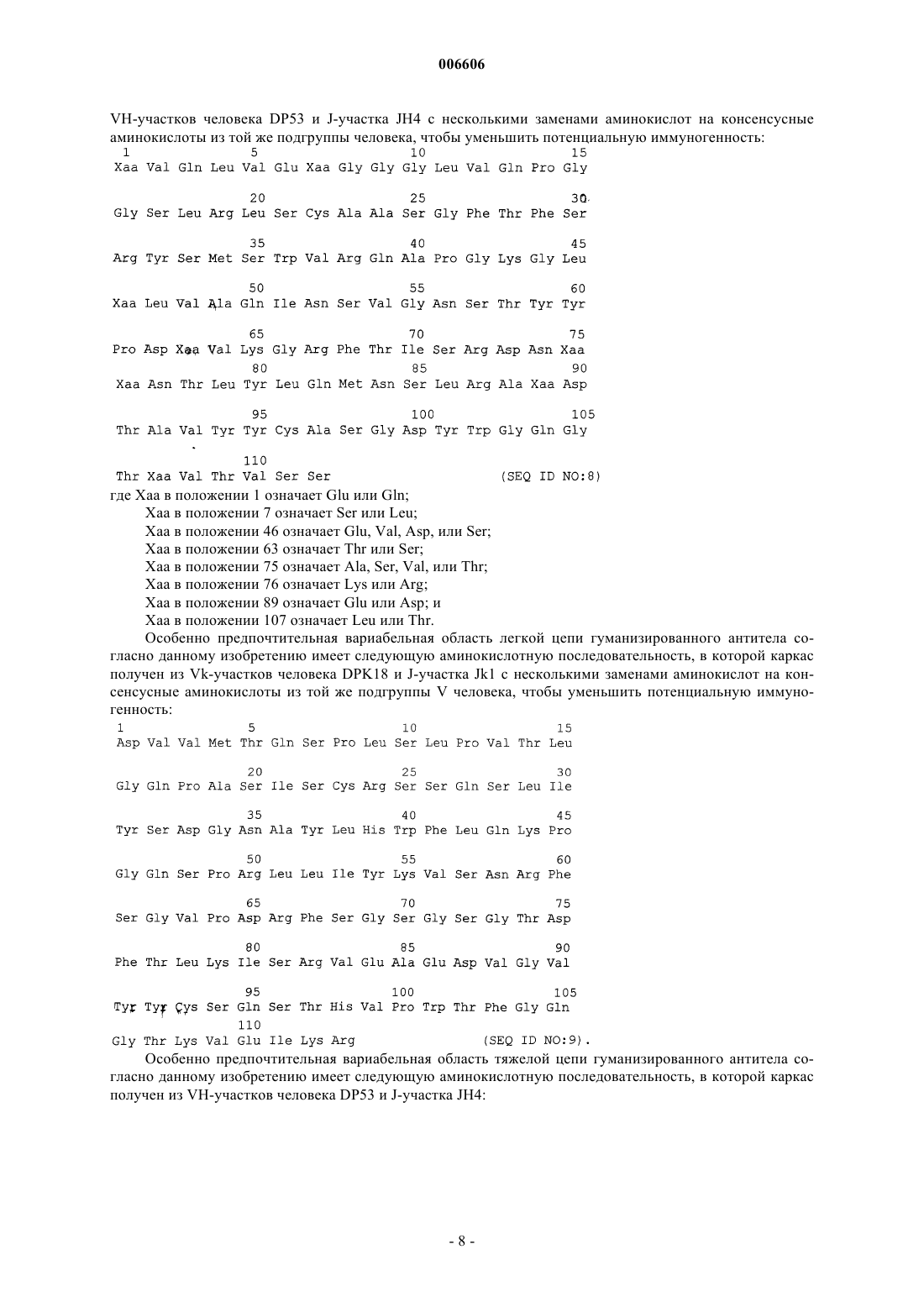

и вариабельную область тяжелой цепи, имеющую следующую последовательность:

где Xaa в положении 1 означает Glu или Gln;

Xaa в положении 7 означает Ser или Leu;

Xaa в положении 46 означает Glu, Val, Asp или Ser;

Xaa в положении 63 означает Thr или Ser;

Xaa в положении 75 означает Ala, Ser, Val или Thr;

Xaa в положении 76 означает Lys или Arg;

Xaa в положении 89 означает Glu или Asp и

Xaa в положении 107 означает Leu или Thr.

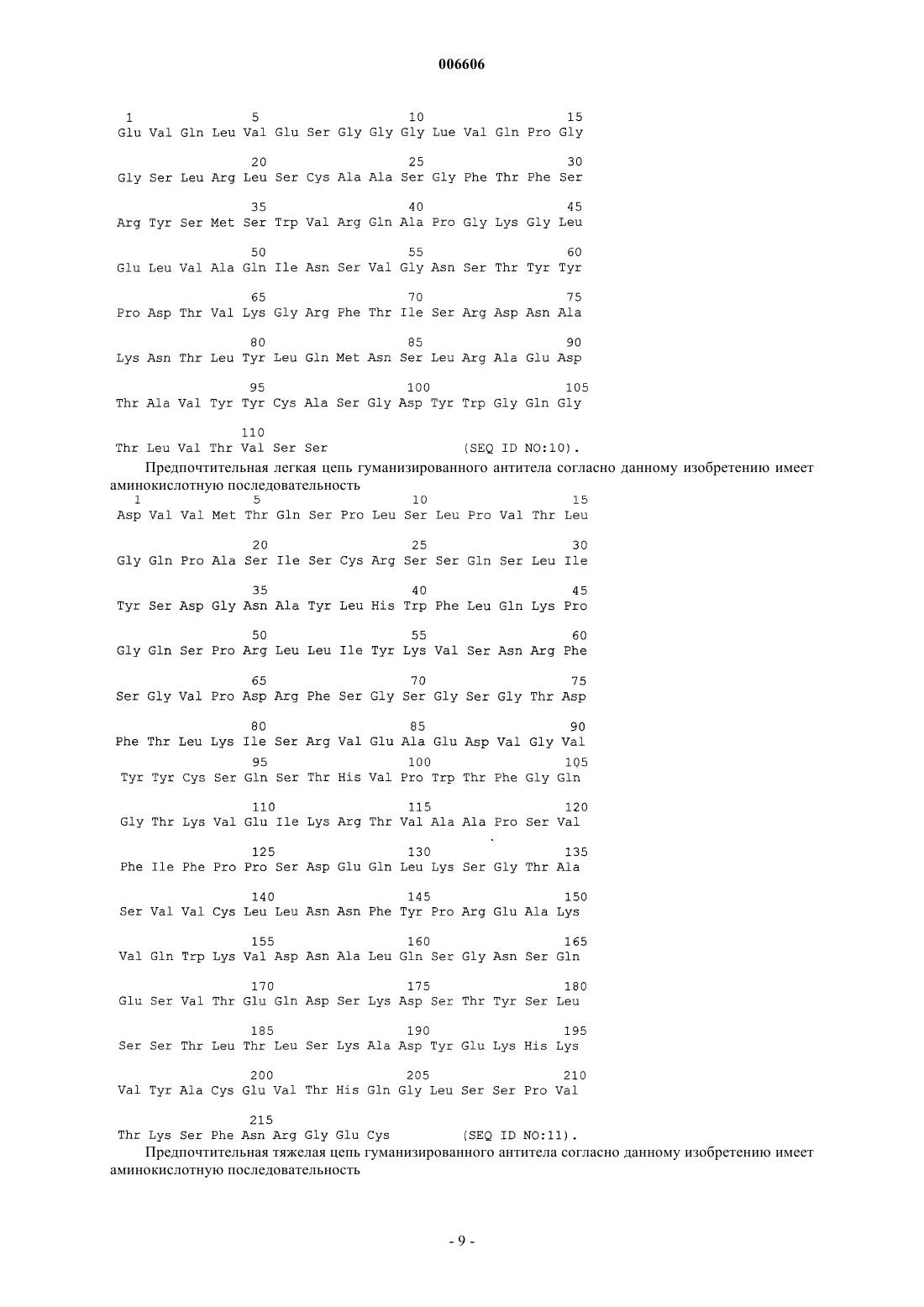

4. Гуманизированное антитело или его фрагмент по п.1, имеющие вариабельную область легкой цепи с последовательностью SEQ ID NO: 9 и вариабельную область тяжелой цепи с последовательностью SEQ ID NO: 10.

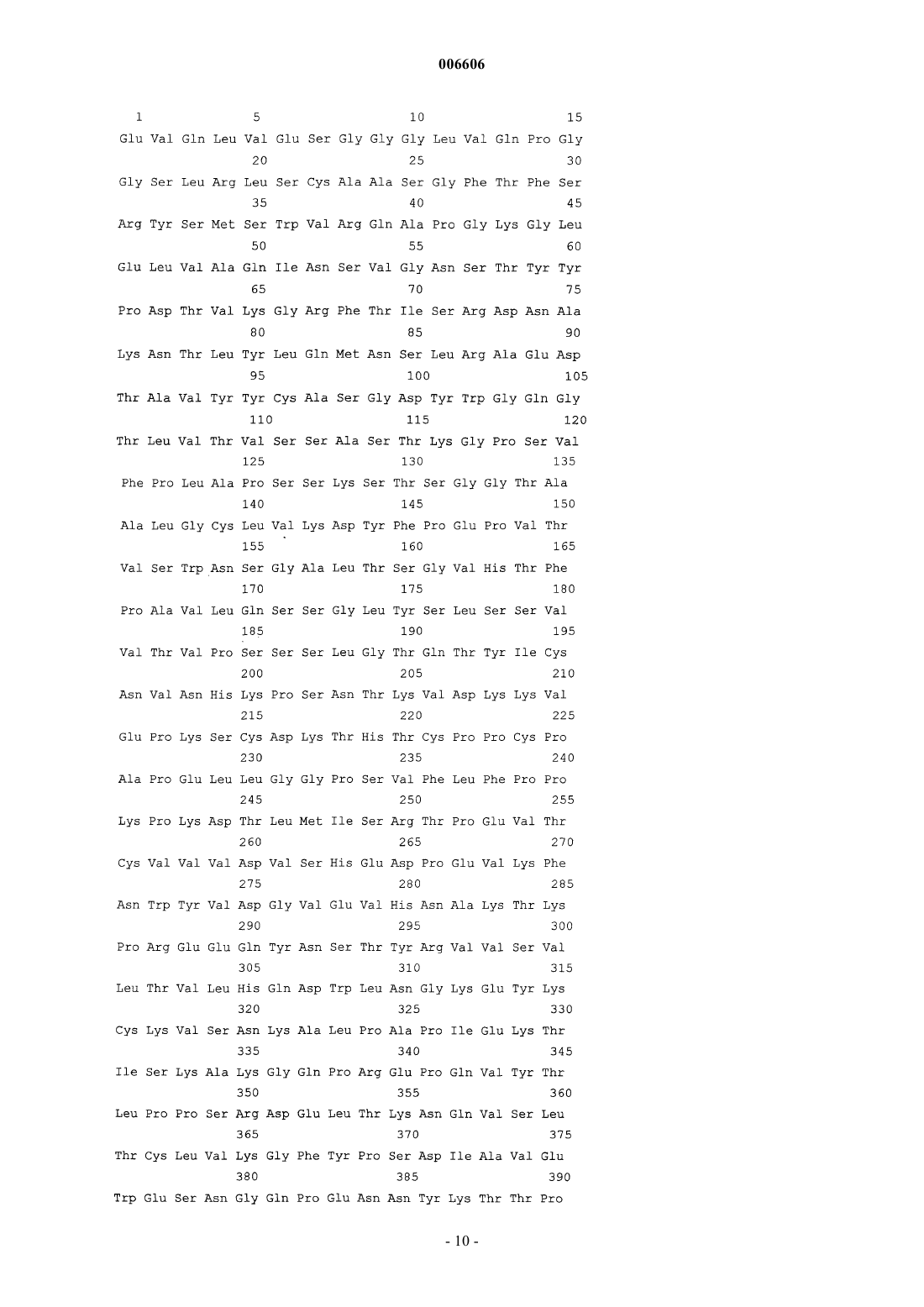

5. Гуманизированное антитело или его фрагмент по п.4, имеющие легкую цепь с последовательностью SEQ ID NO: 11 и тяжелую цепь с последовательностью SEQ ID NO: 12.

6. Фрагмент гуманизированного антитела по п.1 или 5.

7. Гуманизированное антитело или фрагмент по п.1, которые принадлежат к изотипу IgG1.

8. Гуманизированное антитело или фрагмент по п.1, полученные в клетке-хозяине, выбранной из группы, состоящей из клетки миеломы, клетки яичника китайского хомячка, клетки яичника сирийского хомячка и клетки эмбриональной почки человека.

9. Полинуклеотид, содержащий последовательность, кодирующую легкую цепь или тяжелую цепь гуманизированного антитела или его фрагмента по п.1.

10. Полинуклеотид по п.9, содержащий последовательность, кодирующую вариабельную область легкой цепи с последовательностью SEQ ID NO: 7 или SEQ ID NO: 9.

11. Полинуклеотид по п.9, содержащий последовательность, кодирующую вариабельную область тяжелой цепи с последовательностью SEQ ID NO: 8 или SEQ ID NO: 10.

12. Полинуклеотид по п.9, содержащий последовательность, кодирующую легкую цепь с последовательностью SEQ ID NO: 11.

13. Полинуклеотид по п.9, содержащий последовательность, кодирующую тяжелую цепь с последовательностью SEQ ID NO: 12.

14. Полинуклеотид, содержащий последовательность, кодирующую легкую цепь или тяжелую цепь гуманизированного антитела по п.5 или его фрагмента.

15. Вектор для экспрессии антитела или фрагмента по п.1, содержащий полинуклеотиды по пп.9-13.

16. Клетка, трансфицированная вектором по п.15.

17. Клетка, трансфицированная двумя векторами по п.15, причем первый вектор содержит полинуклеотидную последовательность, кодирующую легкую цепь, а второй вектор содержит последовательность, кодирующую тяжелую цепь.

18. Вектор для экспрессии антитела или фрагмента по п.5, содержащий полинуклеотид по п.14.

19. Клетка, трансфицированная вектором по п.18.

20. Клетка, трансфицированная двумя векторами по п.18, при этом первый вектор содержит полинуклеотидную последовательность, кодирующую легкую цепь, а второй вектор содержит последовательность, кодирующую тяжелую цепь.

21. Клетка по любому из пп.16, 17, 19 и 20, которая способна экспрессировать гуманизированное антитело или его фрагмент по п.1 или 5.

22. Фармацевтическая композиция, которая содержит гуманизированное антитело или фрагмент по п.1 или 5 и фармацевтически приемлемый наполнитель.

23. Применение гуманизированного антитела или его фрагмента по п.1 или 5 для производства лекарственного средства для лечения клинической или доклинической болезни Альцгеймера, синдрома Дауна или клинической или доклинической церебральной амилоидной ангиопатии.

24. Применение гуманизированного антитела или фрагмента по п.1 или 5 для производства лекарственного средства для лечения, профилактики или корригирования снижения познавательной способности при клинической или доклинической болезни Альцгеймера, синдроме Дауна или клинической или доклинической церебральной амилоидной ангиопатии.

25. Применение моноклонального антитела или фрагмента по п.1 или 5 для производства лекарственного средства для лечения болезни Альцгеймера.

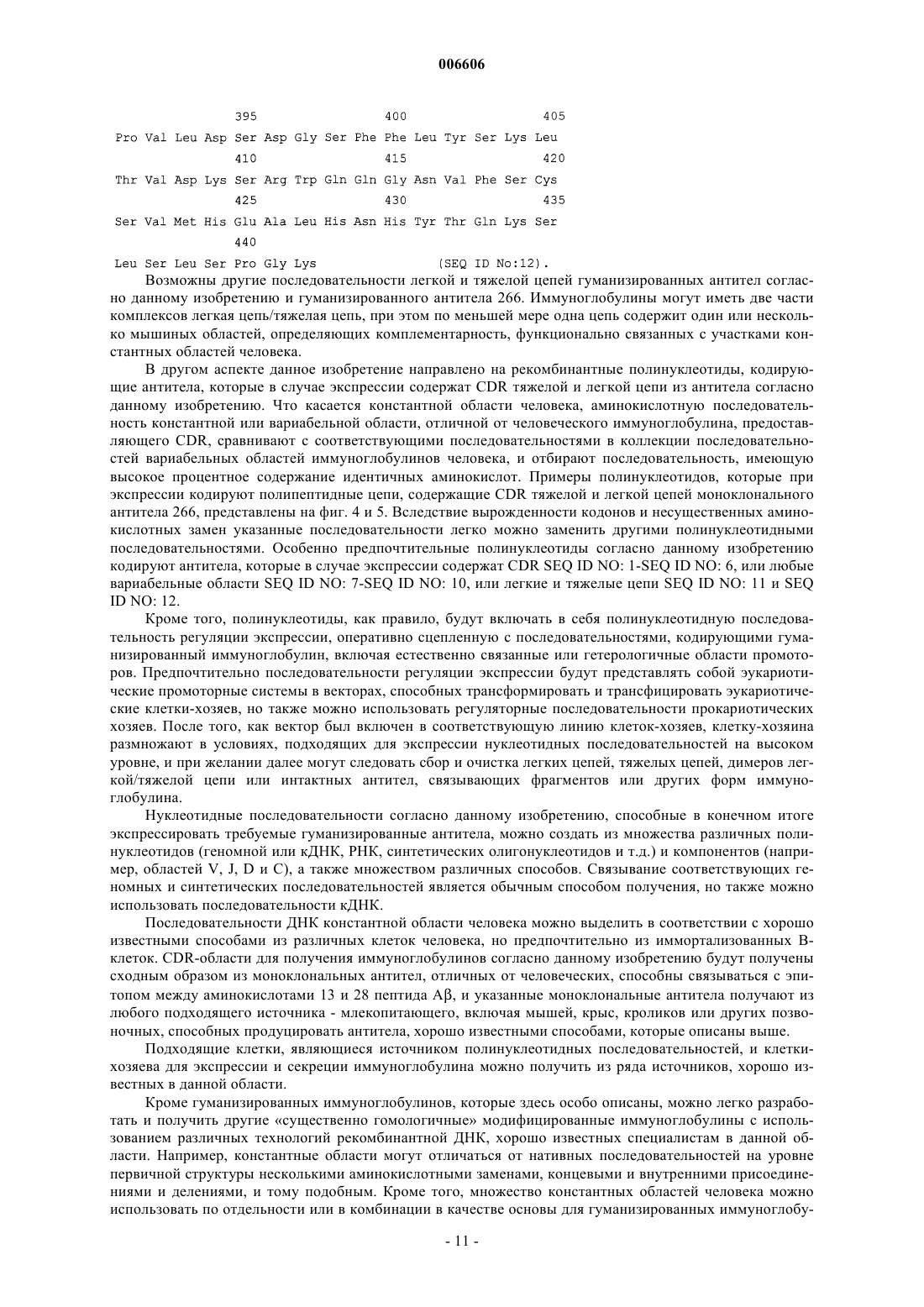

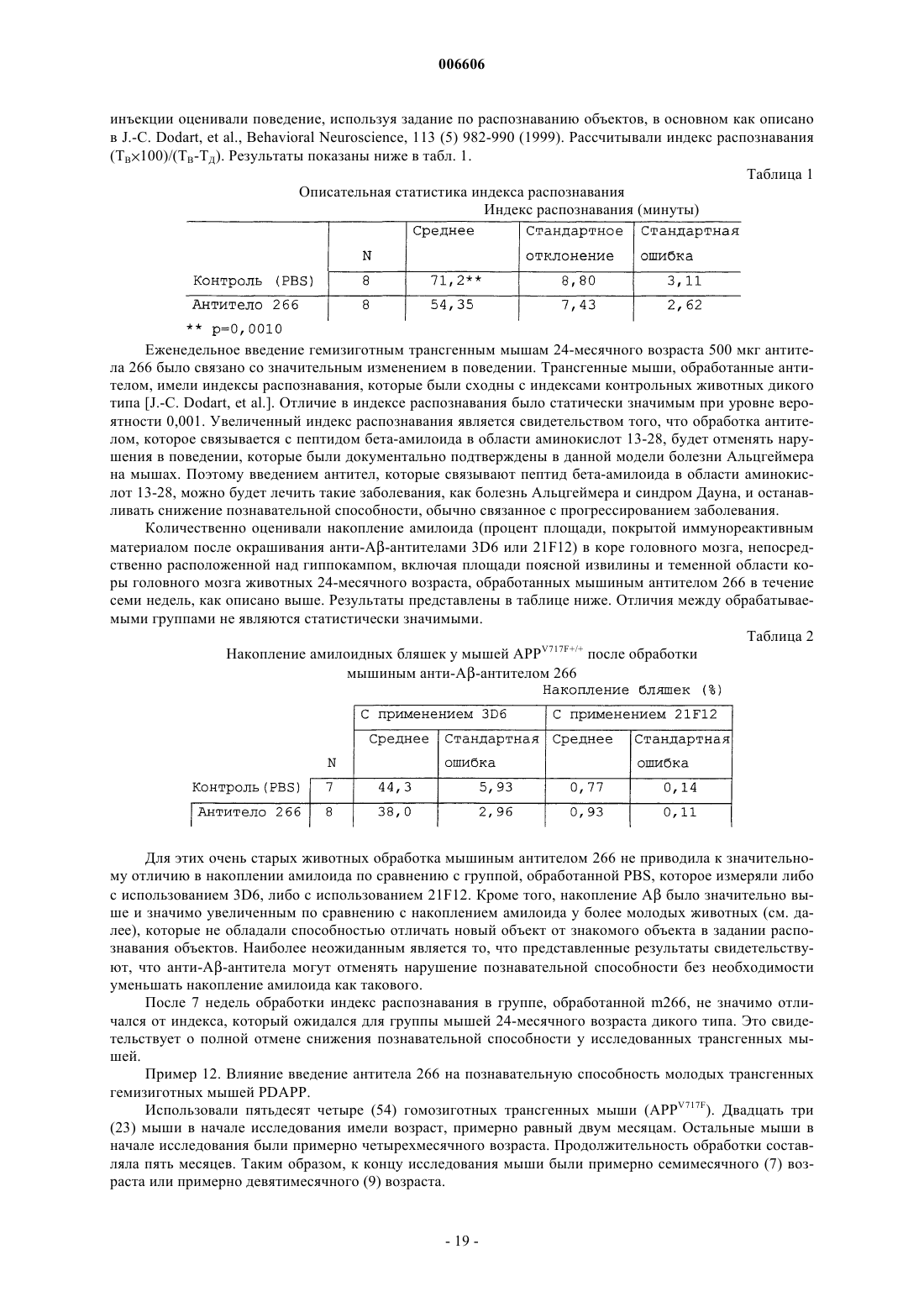

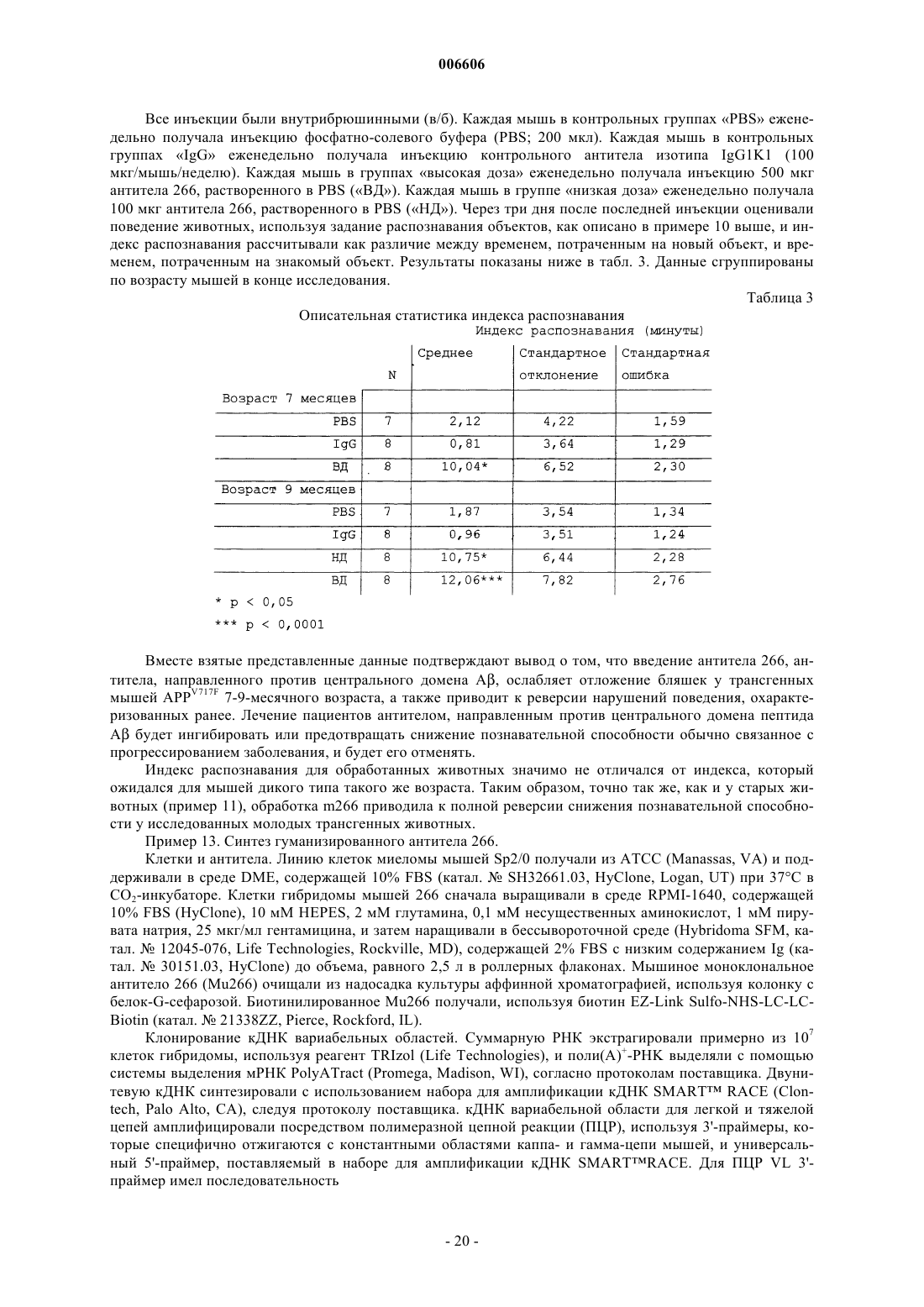

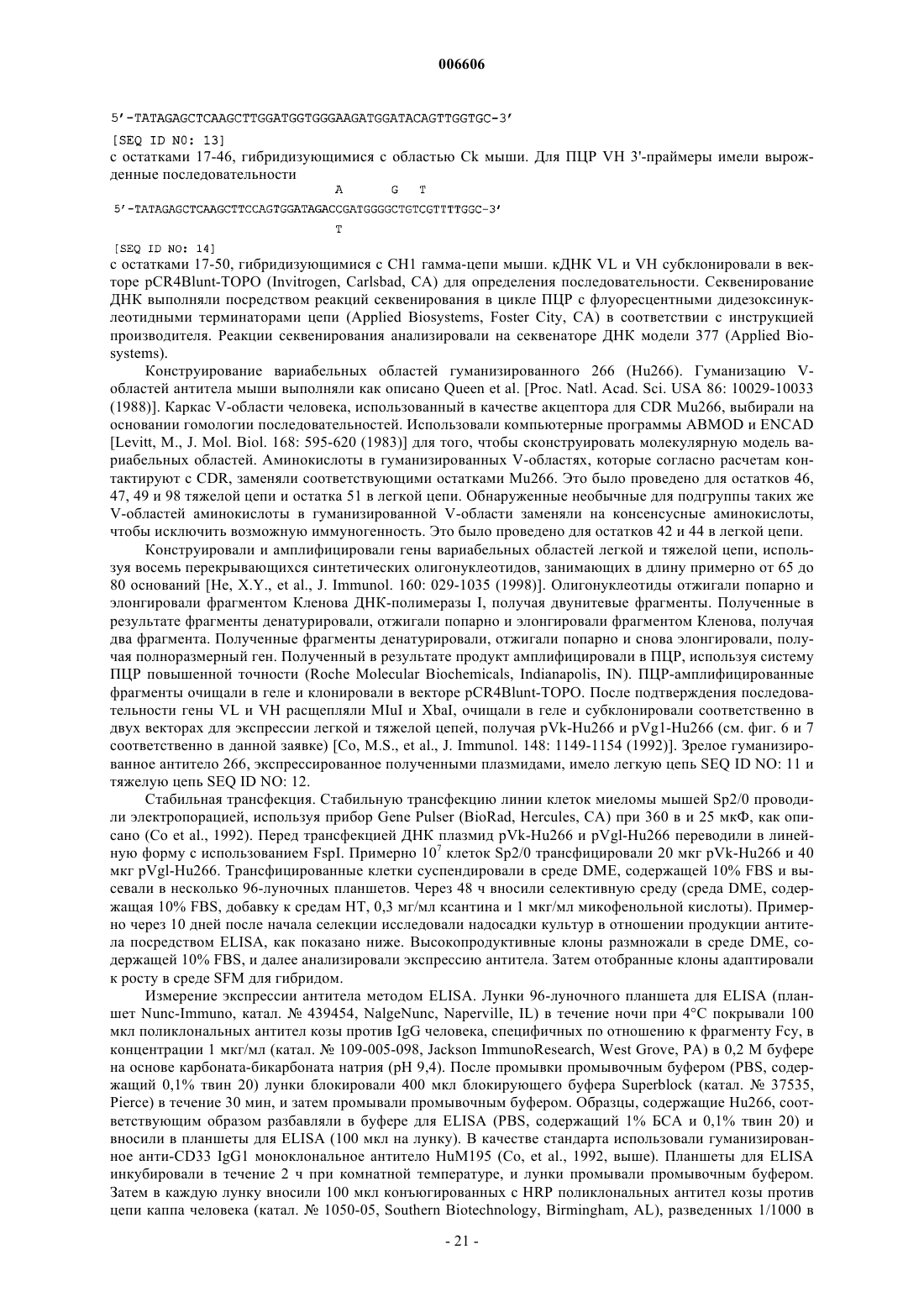

Текст