Антитела, связывающие cd27 человека, и их применение

Номер патента: 24701

Опубликовано: 31.10.2016

Авторы: Марш Генри К., Келер Тибор, Томас Лоренс Дж., Витале Лаура А., Хе Личжэнь

Формула / Реферат

1. Выделенное моноклональное антитело, которое связывается с CD27 человека и индуцирует или усиливает иммунный ответ, опосредованный Т-клетками, где указанное антитело включает:

(i) CDR1 вариабельной области тяжелой цепи, включающий SEQ ID NO:38; CDR2 вариабельной области тяжелой цепи, включающий SEQ ID NO:39; CDR3 вариабельной области тяжелой цепи, включающий SEQ ID NO:40; CDR1 вариабельной области легкой цепи, включающий SEQ ID NO:44; CDR2 вариабельной области легкой цепи, включающий SEQ ID NO:45, и CDR3 вариабельной области легкой цепи, включающий SEQ ID NO:46; или

(ii) вариабельную область тяжелой цепи и вариабельную область легкой цепи, включающие аминокислотную последовательность, по меньшей мере на 90% идентичную аминокислотным последовательностям SEQ ID NO:37 и 43 соответственно; или

(iii) вариабельную область тяжелой цепи и вариабельную область легкой цепи, включающие аминокислотную последовательность, по меньшей мере на 95% идентичную аминокислотным последовательностям SEQ ID NO:37 и 43 соответственно; или

(iv) вариабельную область тяжелой цепи и вариабельную область легкой цепи, кодируемые нуклеотидными последовательностями, по меньшей мере на 90% идентичными нуклеотидным последовательностям SEQ ID NO:35 и 41 соответственно.

2. Выделенное моноклональное антитело по п.1, где указанное антитело содержит CDR1 вариабельной области тяжелой цепи, включающий SEQ ID NO:38; CDR2 вариабельной области тяжелой цепи, включающий SEQ ID NO:39; CDR3 вариабельной области тяжелой цепи, включающий SEQ ID NO:40; CDR1 вариабельной области легкой цепи, включающий SEQ ID NO:44; CDR2 вариабельной области легкой цепи, включающий SEQ ID NO:45, и CDR3 вариабельной области легкой цепи, включающий SEQ ID NO:46.

3. Выделенное моноклональное антитело по п.1 или 2, где антитело содержит вариабельную область тяжелой цепи и вариабельную область легкой цепи, включающие аминокислотные последовательности SEQ ID NO:37 и 43 соответственно.

4. Выделенное моноклональное антитело по п.1 или п.2, где антитело содержит вариабельную область тяжелой цепи и вариабельную область легкой цепи, кодируемые нуклеотидными последовательностями SEQ ID NO:35 и 41 соответственно.

5. Выделенное моноклональное антитело по любому из предшествующих пунктов, проявляющее по меньшей мере одно из следующих свойств:

a) блокирование связывания sCD70 с CD27 по меньшей мере на 70% при концентрации антител 10 мкг/мл;

b) связывание с CD27 человека с равновесной константой диссоциации Kd, равной 109 M или менее, или, альтернативно, с равновесной константой ассоциации Ka, равной 10+9 М-1 или более;

c) индукцию специфической комплемент-опосредованной цитотоксичности (CDC) по отношению к клеткам, экспрессирующим CD27, по меньшей мере на 10% при концентрации антител 3 мкг/мл и приблизительно 6% комплемента сыворотки кролика;

d) индукцию срецифического лизиса клеток, экспрессирующих CD27, вызванного антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичностью (ADCC), по меньшей мере на 10% при концентрации антител 3 мкг/мл и соотношении эффекторных клеток и клеток-мишеней 75:1;

e) повышение медианы выживаемости по меньшей мере на 20% у мышей с тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью (ТКИН) после инокуляции опухолевых клеток in vivo (5´105 клеток Раджи или 1´106 клеток Дауди) при введении 0,3 мг (внутрибрюшинно) по меньшей мере дважды в неделю на протяжении 3 недель по сравнению с мышами, которым не вводили антитела;

f) индукцию или усиление антигенспецифического иммунного ответа in vivo в комбинации с вакциной или эндогенным антигеном;

g) индукцию или усиление антигенспецифического иммунного ответа ТН1 in vivo в комбинации с вакциной или эндогенным антигеном;

h) индукцию или усиление антигенспецифической пролиферации или активации Т-клеток in vivo в комбинации с вакциной или эндогенным антигеном;

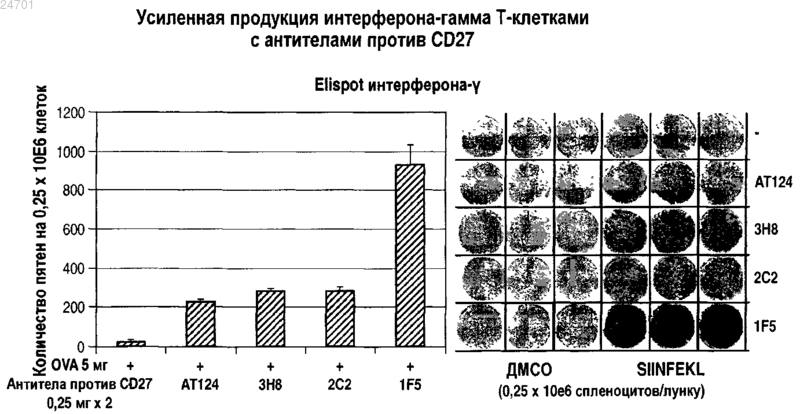

i) индукцию или усиление активности Т-клеток в комбинации с одновременной, раздельной или последовательной активацией TCR;

j) уменьшение количества CD3+ Т-клеток (не являющихся NK-клетками) у макак менее чем на 50% при введении в количестве 3 мг/кг (в/в) на протяжении периода 29 суток непосредственно после введения; или

k) уменьшение количества В-клеток памяти у макак менее чем на 50% при введении в количестве 3 мг/кг (в/в) на протяжении периода 29 суток непосредственно после введения.

6. Антитело по любому из предшествующих пунктов, где антитело выбрано из:

(i) антител IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM, IgA1, IgA2, IgD и IgE; и/или

(ii) антитела человека, гуманизированного или химерного антитела.

7. Биспецифическая молекула, включающая антитело по любому из предшествующих пунктов, связанное со второй молекулой, специфичность связывания которой отличается от специфичности антитела.

8. Биспецифическая молекула по п.7, где вторая молекула связывается с Fc-рецептором, NK-рецептором или Т-клеточным рецептором, выбранным из группы, состоящей из CD3, CD40 и CD25.

9. Экспрессирующий вектор, содержащий нуклеотидную последовательность, кодирующую вариабельную область легкой цепи и/или тяжелой цепи антитела по любому из пп.1-6.

10. Клетка, трансформированная экспрессирующим вектором по п.9.

11. Композиция для индуцирования или усиления иммунного ответа против антигена у субъекта, включающая эффективное количество антитела по любому из пп.1-6 или биспецифической молекулы по п.7 или 8.

12. Композиция по п.11, дополнительно включающая:

(i) адъювант и/или иммуностимулятор; или

(ii) по меньшей мере одно второе антитело, которое индуцирует или усиливает иммунный ответ, и/или антиген.

13. Композиция по п.12, где иммуностимулятор выбран из группы, состоящей из лиганда CD40, лиганда FLT 3, цитокинов, колониестимулирующих факторов, LPS (эндотоксина), оцРНК, дцРНК, бациллы Кальметта-Герена (BCG), левамизола гидрохлорида, иммуноглобулинов для внутривенного введения и агониста Toll-подобного рецептора (TLR).

14. Композиция по п.13, где агонист Toll-подобного рецептора (TLR) представляет собой агонист TLR3, агонист TLR4, агонист TLR5, агонист TLR7, агонист TLR8 или агонист TLR9.

15. Композиция по п.12, где антиген включает компонент патогенного организма, аллерген, аутоантиген или опухолевый антиген.

16. Композиция по п.15, где опухолевый антиген представляет собой βhCG, gp100 или Pmel17, HER2/neu, WT1, мезотелин, CEA, gp100, MART1, TRP-2, melan-A, NY-ESO-1, NY-BR-1, NY-CO-58, MN (gp250), набор идиотипических детерминант, MAGE-1, MAGE-3, MAGE-А3, тирозиназа, теломераза, антигены SSX2, антигены MUC-1 или опухолевые антигены эмбрионального происхождения.

17. Композиция по п.12, где второе антитело связывает CTLA-4, PD-1, 41BB или ОХ-40.

18. Способ индукции или услления иммунного ответа на антиген у субъекта, включающий введение субъекту антитела по любому из пп.1-6 или композиции по п.11 или 12 в количестве, достаточном для индукции или усиления иммунного ответа на антиген.

19. Способ ингибирования роста клеток, экспрессирующих CD27, включающий приведение в контакт клеток с антителом по любому из пп.1-6, или композицией по п.11 или 12 в количестве, эффективном для ингибирования роста клеток, экспрессирующих CD27.

20. Способ ингибирования связывания CD70 с CD27 на клетках, включающий введение антитела по любому из пп.1-6.

21. Способ лечения рака, включающий введение субъекту антитела по любому из пп.1-6.

22. Способ детектирования CD27 в биологическом образце, включающий

приведение в контакт биологического образца с антителом по любому из пп.1-6, где антитело мечено обнаруживаемым веществом, и

обнаружение антитела, связанного с CD27, что свидетельствует о наличии CD27 в биологическом образце.

Текст