Новые фунгицидно активные пиразолкарбоксамиды

Формула / Реферат

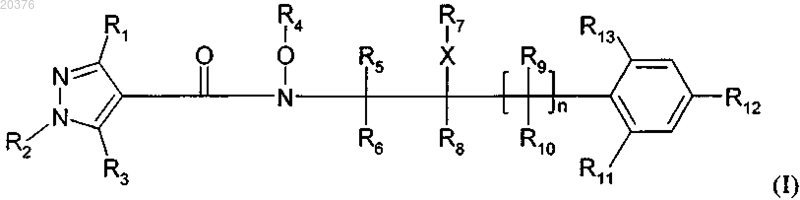

1. Соединение формулы (I)

в которой R1 обозначает С1-С4-галогеналкил;

R2 обозначает С1-С4-алкил;

R3 обозначает водород или галоген;

R4 обозначает водород или С1-С4-алкил;

R5, R6, R8, R9 и R10 независимо друг от друга обозначают водород или С1-С4-алкил;

R7 обозначает водород;

R11 обозначает водород или галоген;

R12 обозначает галоген, С1-С6-алкил или галогенфеноксигруппу;

R13 обозначает водород или галоген;

X отсутствует и

n равно 0 или 1.

2. Соединение по п.1, в котором R1 обозначает дифторметил или трифторметил.

3. Соединение по п.1, в котором R2 обозначает метил.

4. Соединение по п.1, в котором R3 обозначает водород или фтор.

5. Соединение по п.1, в котором R4 обозначает водород, метил или этил.

6. Соединение по п.1, в котором R4 обозначает метил.

7. Соединение по п.1, в котором R5 обозначает водород или метил.

8. Соединение по п.1, в котором n равно 0.

9. Соединение по п.1, в котором R8, R9 и R10 обозначают водород.

10. Соединение по п.1, в котором R12 обозначает хлор или С1-С4-алкил.

11. Соединение по п.1, которое представляет собой метокси[1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]амид 3-дифторметил-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоновой кислоты.

12. Способ борьбы с заражением полезных растений фитопатогенными грибами или его предупреждения, в котором соединение формулы (I) по п.1 или композицию, включающую это соединение в качестве активного ингредиента, наносят на растения, на их части или участок их произрастания.

13. Композиция, предназначенная для борьбы с заражением фитопатогенными грибами и защиты от него, включающая соединение формулы (I) по п.1 и инертный носитель.

Текст