Новые гены, родственные гену глутаминилциклазы

Номер патента: 16584

Опубликовано: 30.06.2012

Авторы: Демут Ханс-Ульрих, Шиллинг Штефан, Цинис Хольгер, Рафельд Йенс-Ульрих

Формула / Реферат

1. Выделенная нуклеиновая кислота, которая кодирует (а) полипептид, включающий аминокислотную последовательность, которая представлена в одной из SEQ ID NO: 11-18, или (б) полипептид, аминокислотная последовательность которого подобна указанным выше последовательностям по меньшей мере на 75%, и который обладает такой же биологической функцией; или полученный в результате альтернативного сплайсинга вариант одной из последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 2-9; или которая представляет собой зонд, содержащий по меньшей мере 14 смежных нуклеотидов нуклеиновой кислоты, кодирующей полипептиды, указанные в (а) или (б), или которая является комплементарной любой из вышеуказанных нуклеиновых кислот.

2. Выделенная нуклеиновая кислота по п.1, которая представляет собой ДНК или РНК.

3. Выделенная нуклеиновая кислота по п.1, которая представляет собой ДНК-транскрипт, включающий одну из полноразмерных последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 2-9, или которая является комплементарной полной кодирующей области одной из последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 2-9.

4. Антисмысловой олигонуклеотид к ДНК по п.3.

5. Выделенная нуклеиновая кислота по п.1, которая представляет собой РНК-транскрипт, включающий одну из полноразмерных последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 2-9.

6. Выделенная нуклеиновая кислота по п.1, которая представляет собой полученный в результате альтернативного сплайсинга вариант одной из последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 2-9.

7. Полученный в результате альтернативного сплайсинга вариант по п.6, соответствующий SEQ ID NO: 19 или 20.

8. Полипептид, кодируемый нуклеиновой кислотой по п.6 или 7.

9. Выделенная нуклеиновая кислота по п.1, которая кодирует полипептид, аминокислотная последовательность которого подобна по меньшей мере на 85% одной из последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 11-18.

10. Выделенная нуклеиновая кислота по п.1, которая кодирует полипептид, аминокислотная последовательность которого подобна по меньшей мере на 95% одной из последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 11-18.

11. Выделенная нуклеиновая кислота по п.1, которая кодирует полипептид, идентичный по меньшей мере на 50% одной из последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 11-18.

12. Нуклеиновая кислота-зонд по п.1, содержащая по меньшей мере 14 смежных нуклеотидов одной из последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 2-9.

13. Нуклеиновая кислота-зонд по п.12, соответствующая одной из последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 53-61.

14. Выделенная рекомбинантная полинуклеотидная молекула, содержащая нуклеиновую кислоту по п.1 плюс контролирующие экспрессию элементы, функционально связанные с нуклеиновой кислотой для обеспечения ее экспрессии.

15. Экспрессионный вектор, содержащий нуклеиновую кислоту по п.1, кодирующую полипептид, который имеет полную аминокислотную последовательность, представленную в одной из SEQ ID NO: 11-18, функционально связанную с промотором, где экспрессионный вектор присутствует в совместимой клетке-хозяине.

16. Клетка-хозяин млекопитающего, насекомого или бактерии, созданная с помощью генной инженерии путем инсерции нуклеиновой кислоты по п.1, которая кодирует по меньшей мере часть зрелого белка, соответствующего одной из аминокислотных последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 11-18.

17. Способ получения полипептида, включающего часть зрелого белка, соответствующего одной из последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 11-18, заключающийся в том, что культивируют клетку-хозяина по п.16 в условиях, достаточных для получения указанного полипептида.

18. Способ по п.17, в котором полипептид экспрессируют на поверхности указанной клетки и который дополнительно включает стадию, на которой выделяют полипептид или его фрагмент из культуры.

19. Полипептид, который может быть необязательно гликозилированным и который (а) имеет аминокислотную последовательность зрелого белка, представленную в одной из SEQ ID NO: 11-18; (б) имеет аминокислотную последовательность зрелого белка, подобную по меньшей мере на 75% одному из зрелых белков, указанных в (а), и который обладает такой же биологической функцией; (в) имеет аминокислотную последовательность зрелого белка, которая по меньшей мере на 50% идентична зрелому белку, представленному в одной из SEQ ID NO: 11-18; или (г) представляет собой иммунологически реактивный фрагмент белка, указанного в (а).

20. Полипептид по п.19, представляющий собой зрелый белок, подобный по меньшей мере на 85% зрелому белку, указанному в (а).

21. Полипептид по п.19, представляющий собой зрелый белок, подобный по меньшей мере на 95% зрелому белку, указанному в (а).

22. Полипептид по п.19, имеющий аминокислотную последовательность зрелого белка, представленную в одной из SEQ ID NO: 11-18, или его фрагмент, обладающий такой же биологической функцией, что и соответствующий зрелый белок.

23. Антитело, которое распознает полипептид или его фрагмент по одному из пп.19-22.

24. Антитело по п.23, которое распознает полипептид, имеющий аминокислотную последовательность, представленную в одной из SEQ ID NO: 11-18.

25. Способ скрининга соединения, которое обладает способностью ингибировать ферментативную активность по меньшей мере одного зрелого белка по п.19, заключающийся в том, что инкубируют зрелый белок и приемлемый субстрат для зрелого белка в присутствии одного или нескольких исследуемых соединений или их солей, оценивают ферментативную активность зрелого белка, сравнивают активность с соответствующей активностью, определенной в отсутствие исследуемого соединения, и отбирают исследуемое(ые) соединение или соединения, которое(ые) снижает(ют) ферментативную активность.

26. Способ скрининга избирательного ингибитора глутамилциклазы, который не ингибирует ферментативную активность по меньшей мере одного зрелого белка по п.19, заключающийся в том, что ингибируют зрелый белок и приемлемый субстрат для зрелого белка в присутствии одного или нескольких ингибиторов глутамилциклазы или их солей, оценивают ферментативную активность зрелого белка, сравнивают активность с соответствующей активностью, определенной в отсутствие ингибитора глутамилциклазы, и отбирают соединение, которое не снижает ферментативную активность зрелого белка.

27. Способ скрининга избирательного ингибитора белка глутаминилпептидциклотрансферазы, который не ингибирует ферментативную активность глутамилциклазы, заключающийся в том, что инкубируют глутамилциклазы в присутствии одного или нескольких ингибиторов белка глутаминилпептидциклотрансферазы или их солей, оценивают ферментативную активность глутамилциклазы, сравнивают активность с соответствующей активностью, определенной в отсутствие ингибитора белка глутаминилпептидциклотрансферазы, и отбирают соединение, которое не снижает ферментативную активность белка глутаминилпептидциклотрансферазы.

28. Антагонист белка глутаминилпептидциклотрансферазы, который ингибирует биологическую функцию одного из зрелых белков по одному из пп.19-22.

29. Антагонист белка глутаминилпептидциклотрансферазы по п.28, который представляет собой низкомолекулярный ингибитор.

30. Ингибитор по п.29, идентифицированный с помощью способа скрининга по п.25 или 27.

31. Избирательный ингибитор глутамилциклазы, идентифицированный с помощью способа скрининга по п.26.

32. Фармацевтическая композиция, предназначенная для парентерального, энтерального или орального введения, содержащая по меньшей мере один ингибитор белка глутаминилпептидциклотрансферазы или его фармацевтически приемлемую соль, необязательно в сочетании с общепринятыми носителями и/или эксципиентами.

33. Применение фармацевтической композиции по п.32 для приготовления лекарственного средства, предназначенного для предупреждения или лечения заболевания, выбранного из группы, включающей болезнь Альцгеймера, семейную британскую деменцию, семейную датскую деменцию, синдром Дауна, болезнь Гентингтона, болезнь Кеннеди, язвенную болезнь, рак двенадцатиперстной кишки, связанный и несвязанный с заражением Helicobacter pyloris, колоректальный рак, синдром Золлингера-Эллисона, рак желудка, связанный и несвязанный с заражением Helicobacter pylori, патогенные психические состояния, шизофрению, бесплодие, неоплазию, воспалительные реакции хозяина, рак, злокачественные метастазы, меланому, псориаз, ревматоидный артрит, атеросклероз, нарушенные гуморальные и клеточно-опосредуемые иммунные ответы, нарушенные процессы адгезии и миграции лейкоцитов в эндотелий, нарушенное всасывание пищи, нарушенный сон, нарушенная связанная с гомеостазом регуляция энергетического метаболизма, нарушенная функция вегетативной нервной системы, нарушенный гормональный баланс и нарушенная регуляция общей воды организма, рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре и хроническую воспалительную демиелинизирующую полирадикулоневропатию.

34. Применение ингибитора белка глутаминилпептидиклотрансферазы или его фармацевтически приемлемой соли для приготовления лекарственного средства, предназначенного для предупреждения или лечения заболевания, выбранного из группы, включающей болезнь Альцгеймера, семейную британскую деменцию, семейную датскую деменцию, синдром Дауна, болезнь Гентингтона, болезнь Кеннеди, язвенную болезнь, рак двенадцатиперстной кишки, связанный и несвязанный с заражением Helicobacter pyloris, колоректальный рак, синдром Золлингера-Эллисона, рак желудка, связанный и несвязанный с заражением Helicobacter pylori, патогенные психические состояния, шизофрению, бесплодие, неоплазию, воспалительные реакции хозяина, рак, злокачественные метастазы, меланому, псориаз, ревматоидный артрит, атеросклероз, нарушенные гуморальные и клеточно-опосредуемые иммунные ответы, нарушенные процессы адгезии и миграции лейкоцитов в эндотелий, нарушенное всасывание пищи, нарушенный сон, нарушенная связанная с гомеостазом регуляция энергетического метаболизма, нарушенная функция вегетативной нервной системы, нарушенный гормональный баланс и нарушенная регуляция общей воды организма, рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре и хроническую воспалительную демиелинизирующую полирадикулоневропатию.

35. Применение по одному из пп.33-34, где ингибитор белка глутаминилпептидциклотрансферазы представляет собой конкурентный ингибитор.

36. Применение по одному из пп.33-35, где ингибитор белка глутаминилпептидциклотрансферазы связывается с активным сайтом белка глутаминилпептидциклотрансферазы, связанным с ионом металла.

37. Применение по одному из пп.33-36, где последовательность белка глутаминилпептидциклотрансферазы выбрана из одной из последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 11-18, 21 и 22.

38. Применение по п.37, где последовательность белка глутаминилпептидциклотрансферазы выбрана из одной из последовательностей, представленных в SEQ ID NO: 11 и 12.

39. Применение по одному из пп.33-38, в которых применяют ингибитор по одному из пп.28-30.

40. Способ диагностики заболевания и/или состояния, выбранного из группы, включающей болезнь Альцгеймера, семейную британскую деменцию, семейную датскую деменцию, синдром Дауна, болезнь Гентингтона, болезнь Кеннеди, язвенную болезнь, рак двенадцатиперстной кишки, связанный и несвязанный с заражением Helicobacter pyloris, колоректальный рак, синдром Золлингера-Эллисона, рак желудка, связанный и несвязанный с заражением Helicobacter pylori, патогенные психические состояния, шизофрению, бесплодие, неоплазию, воспалительные реакции хозяина, рак, злокачественные метастазы, меланому, псориаз, ревматоидный артрит, атеросклероз, нарушенные гуморальные и клеточно-опосредуемые иммунные ответы, нарушенные процессы адгезии и миграции лейкоцитов в эндотелий, нарушенное всасывание пищи, нарушенный сон, нарушенная связанная с гомеостазом регуляция энергетического метаболизма, нарушенная функция вегетативной нервной системы, нарушенный гормональный баланс и нарушенная регуляция общей воды организма, рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре и хроническую воспалительную демиелинизирующую полирадикулоневропатию, включающий этапы

получения образца из индивидуума, который, как ожидается, поражен указанным заболеванием и/или состоянием,

контактирования с ингибитором глутаминилпептидциклотрансферазы и

определения, поражен ли индивидуум указанным заболеванием и/или состоянием.

41. Способ по п.40, в котором индивидуум представляет собой человека.

42. Способ по п.40 или 41, в котором образец представляет собой образец крови, образец сыворотки, образец спинно-мозговой жидкости или образец мочи.

43. Диагностический набор для осуществления способа по пп.40-42, содержащий в качестве средства выявления набор для диагностического анализа, включающий ингибитор белка, подобного глутаминилпептидциклотрансферазе, и средства измерения.

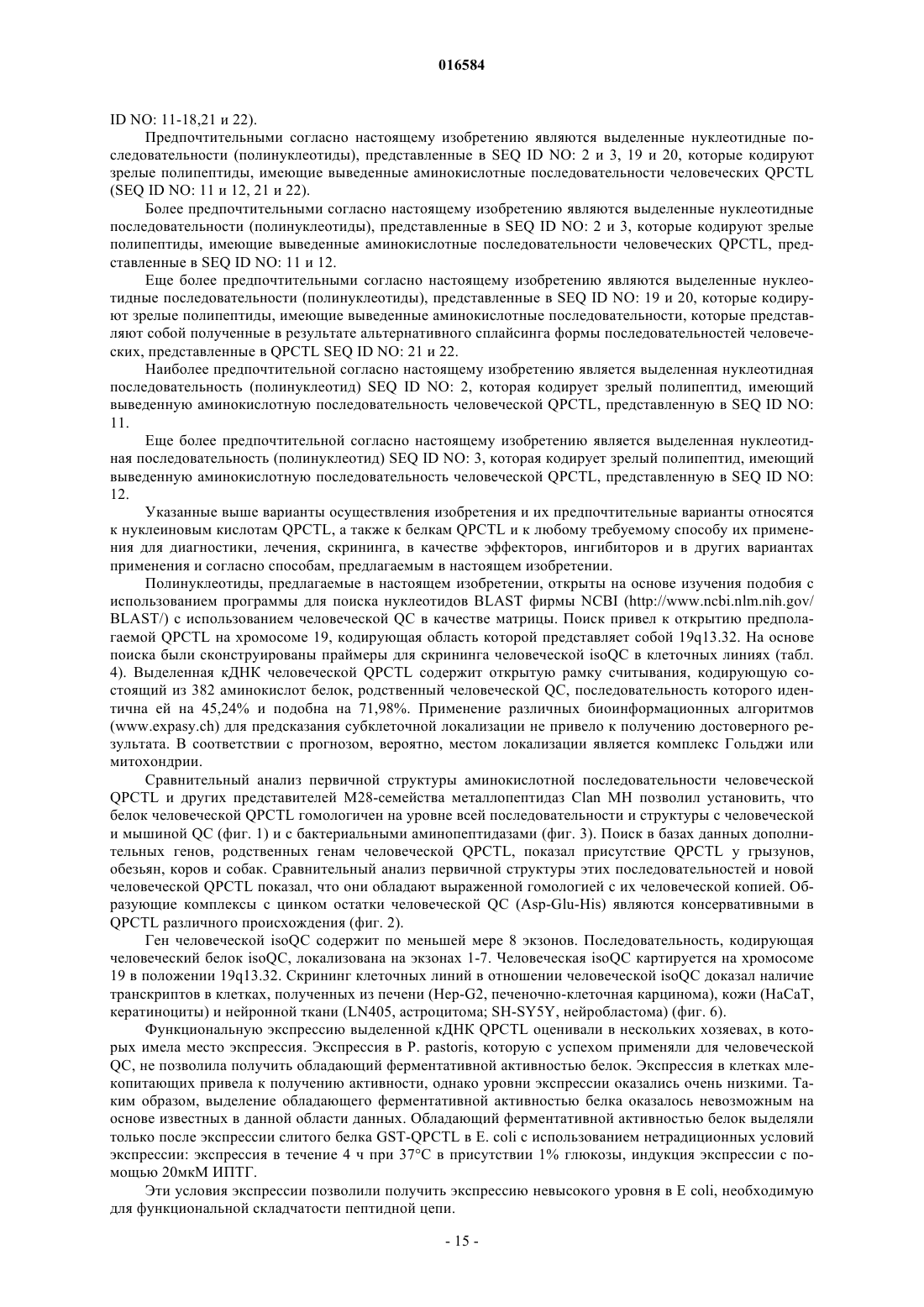

Текст