Антитела против cd19 с пониженной иммуногенностью

Номер патента: 16429

Опубликовано: 30.04.2012

Авторы: Дэвис Джонатан Х., Стейн Паскаль Андре, Супер Майкл

Формула / Реферат

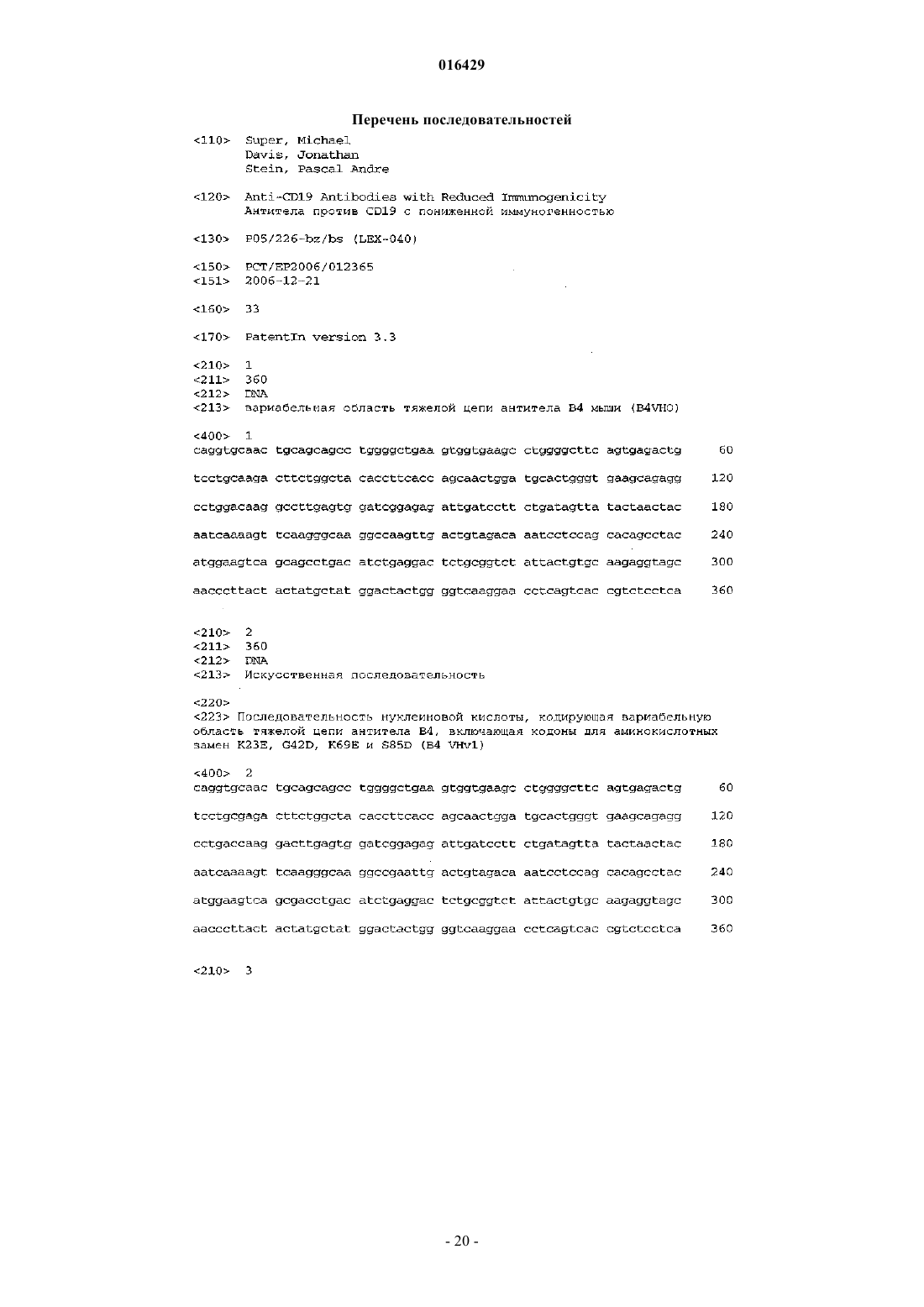

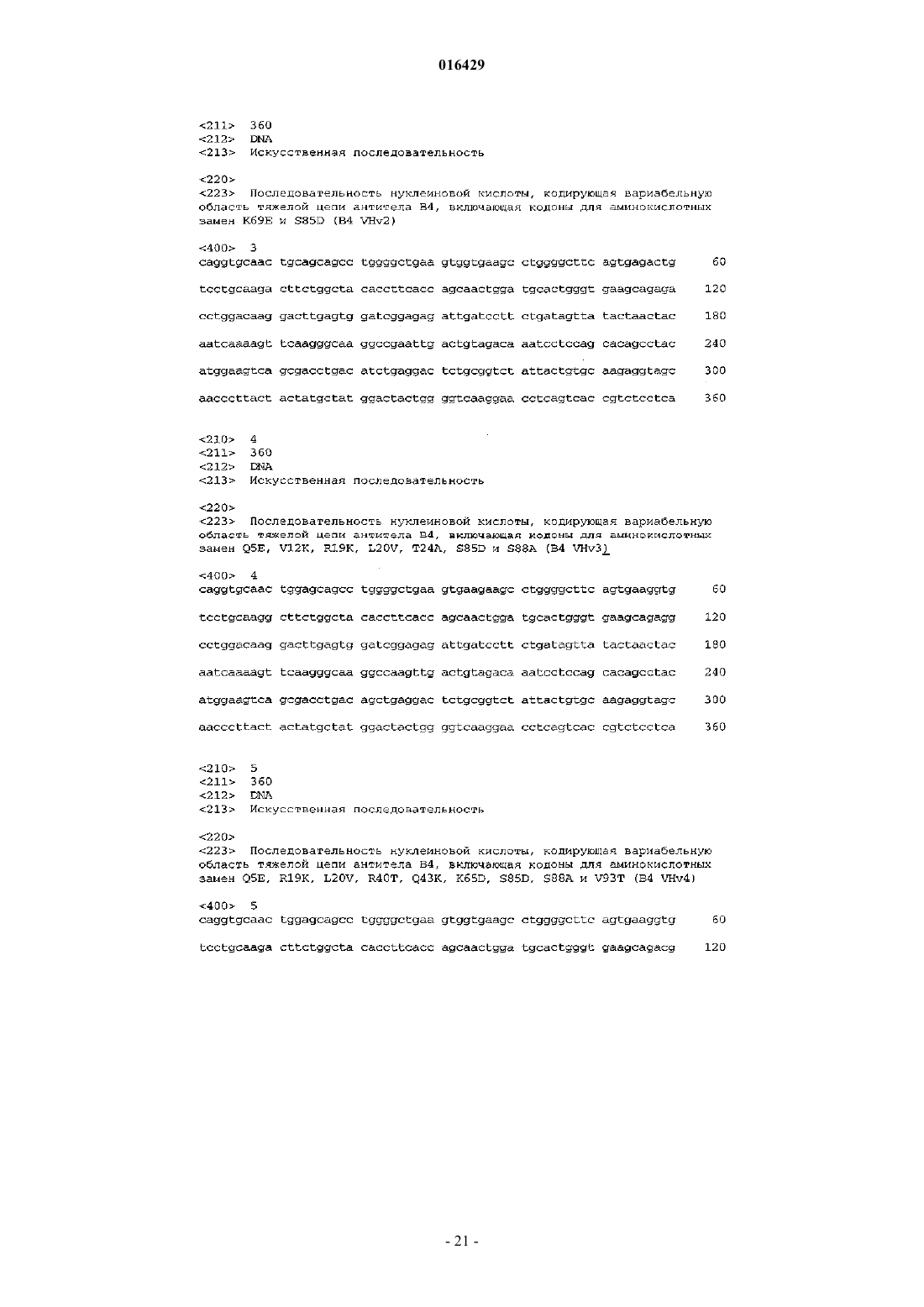

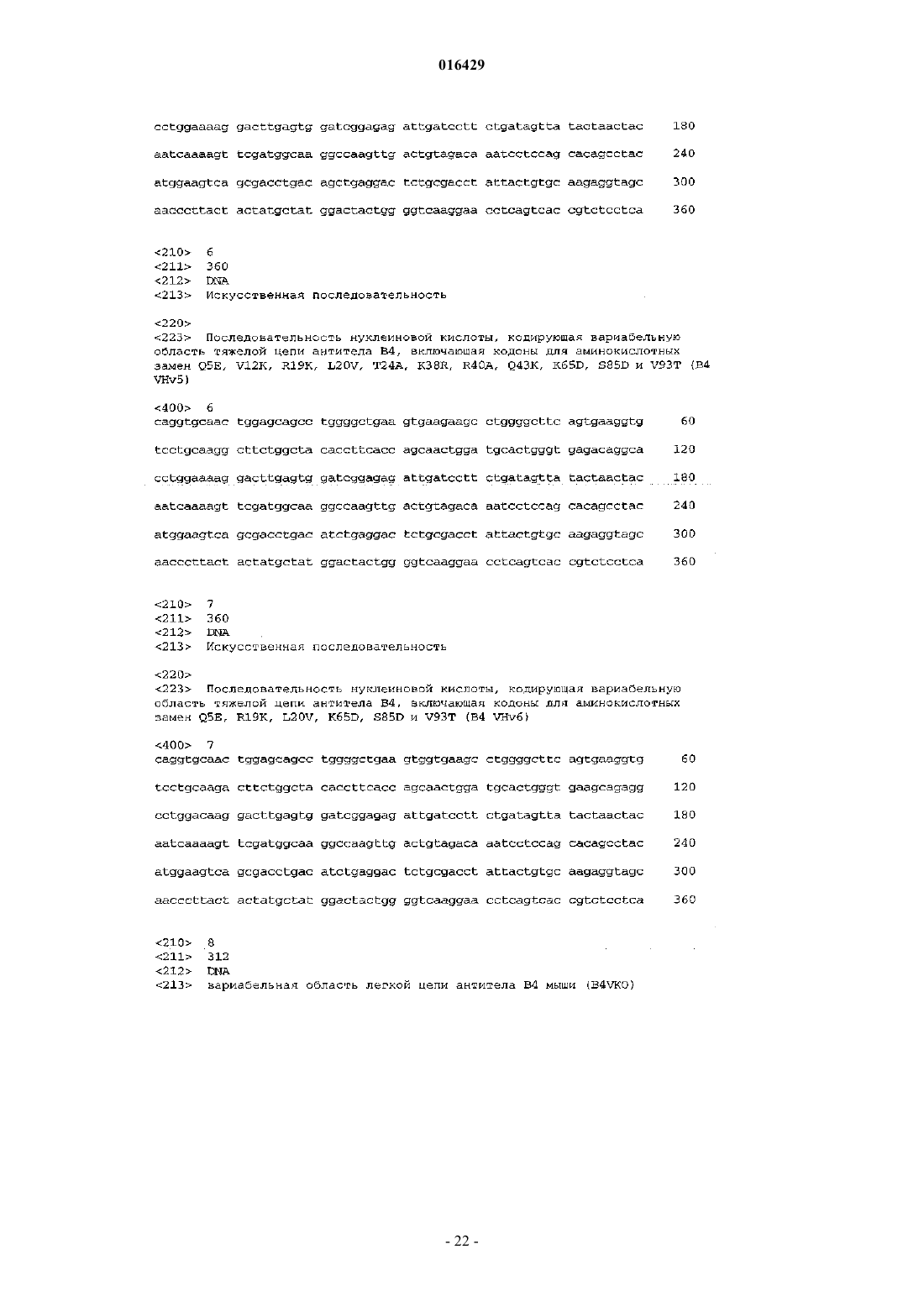

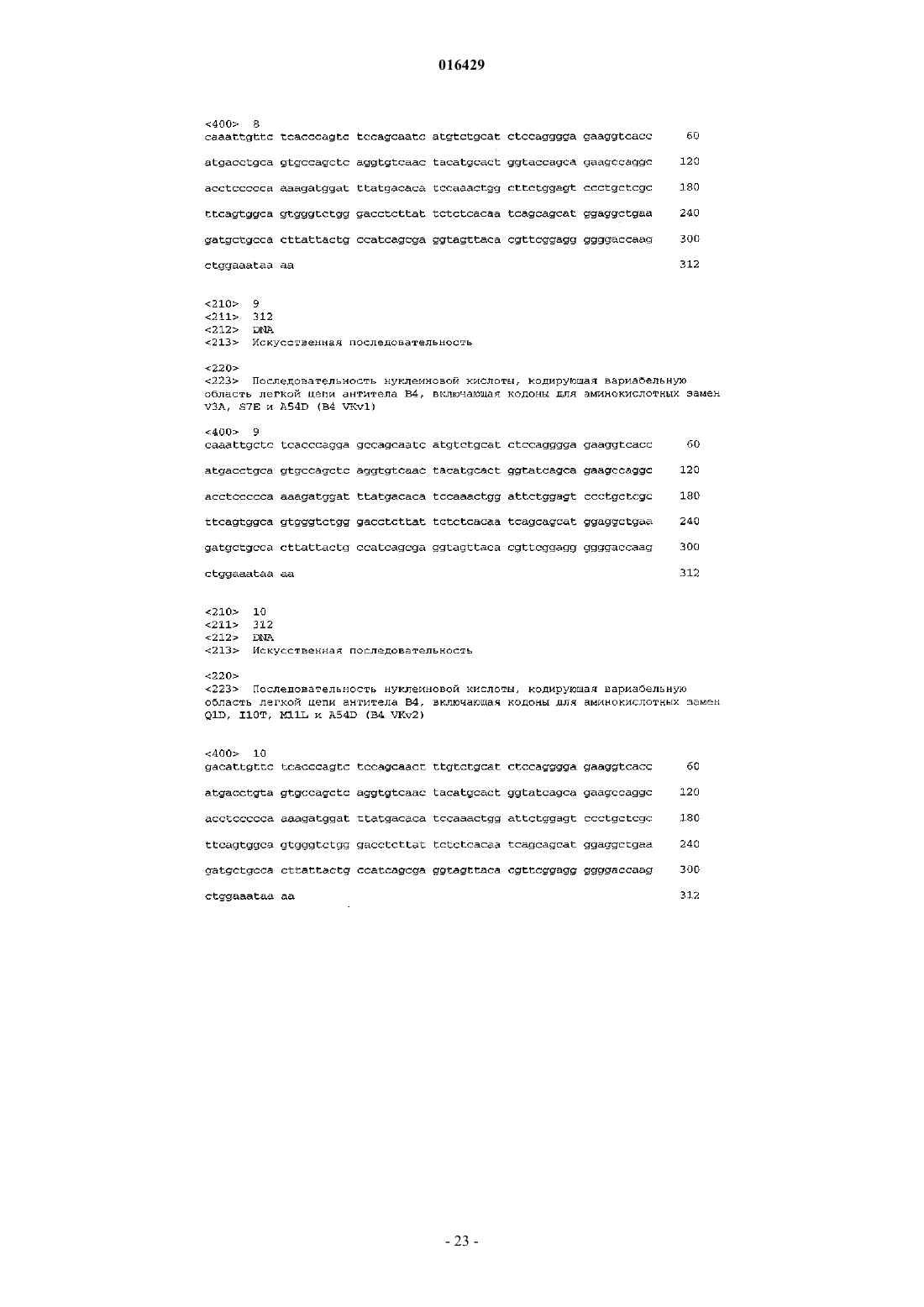

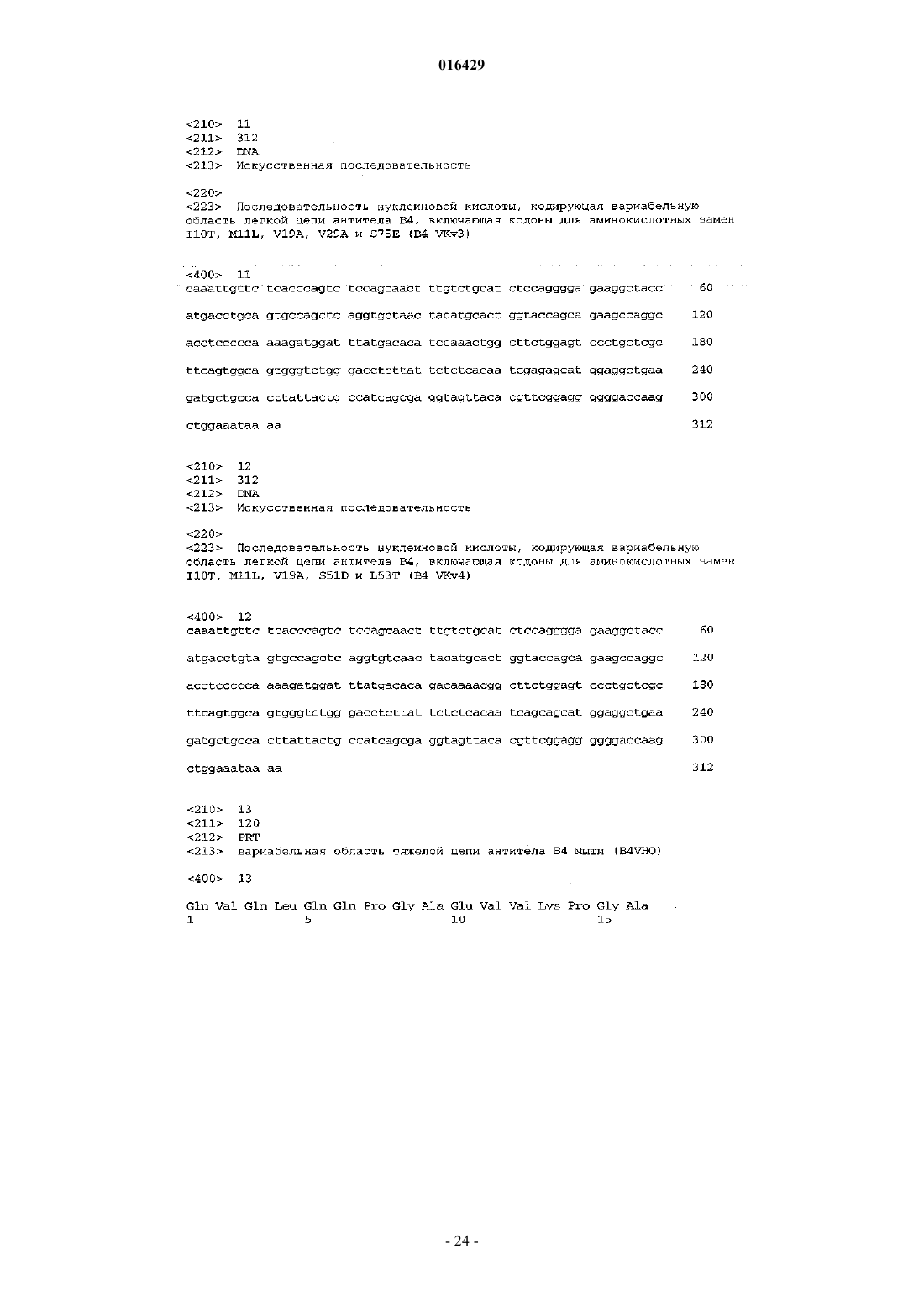

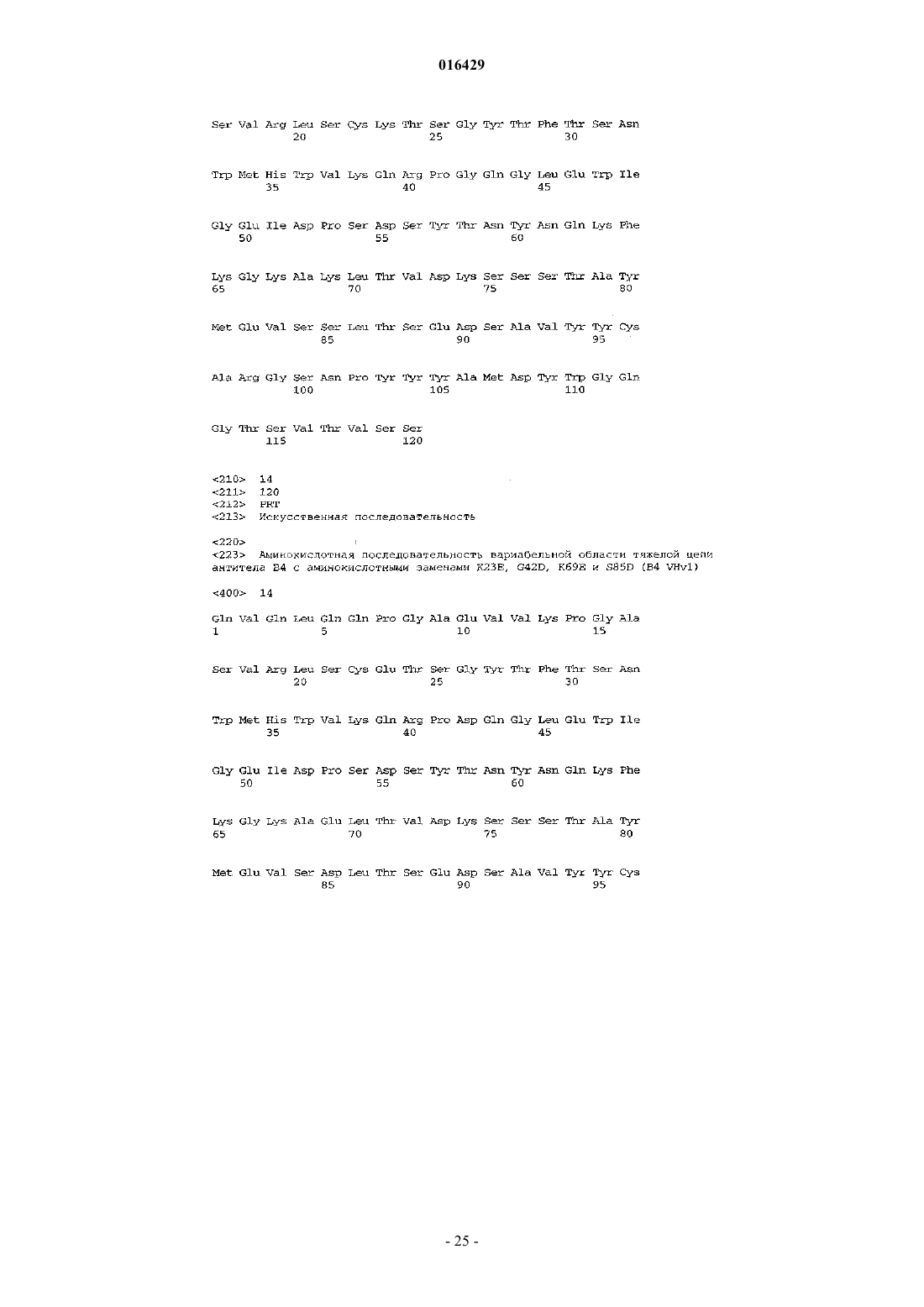

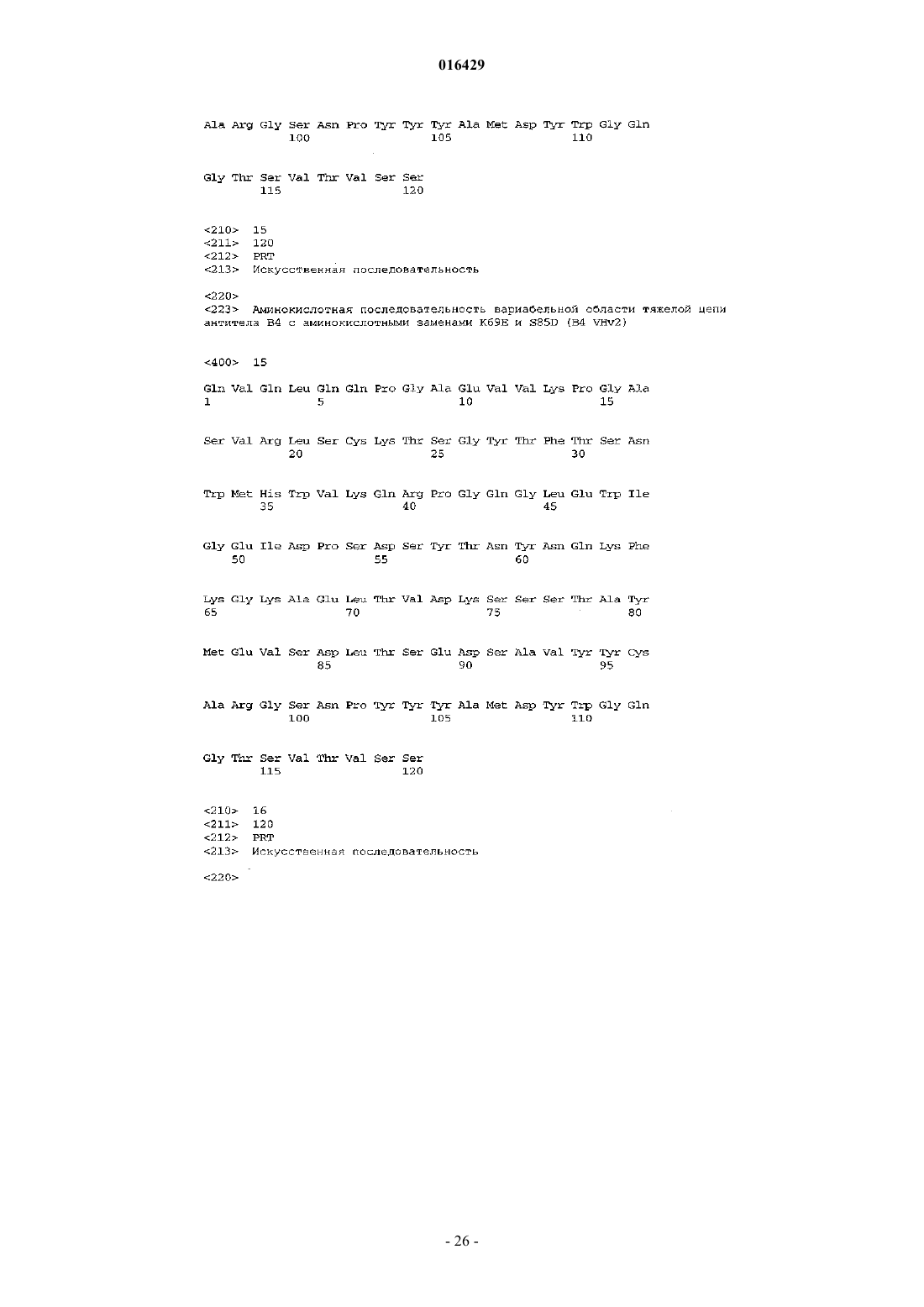

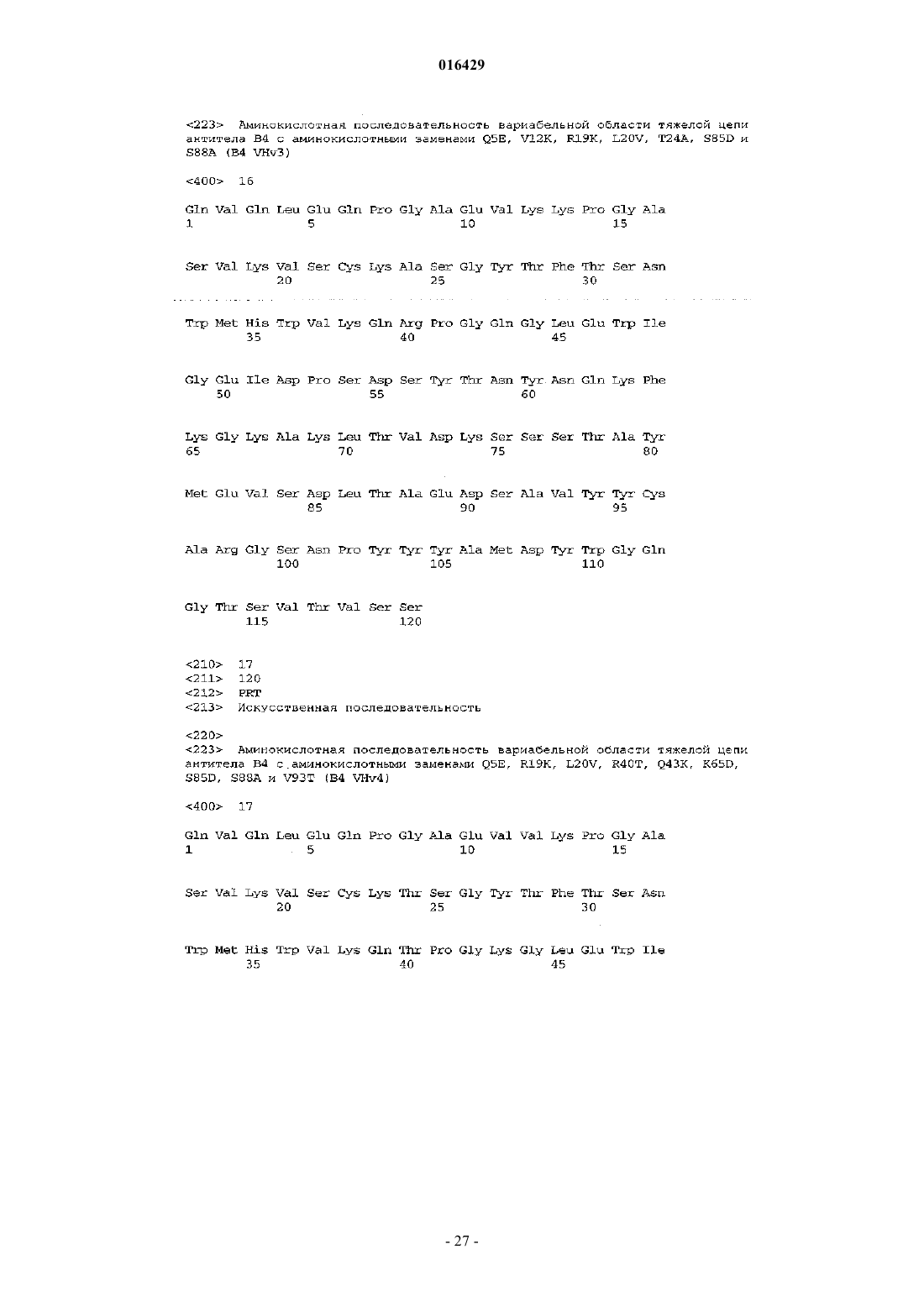

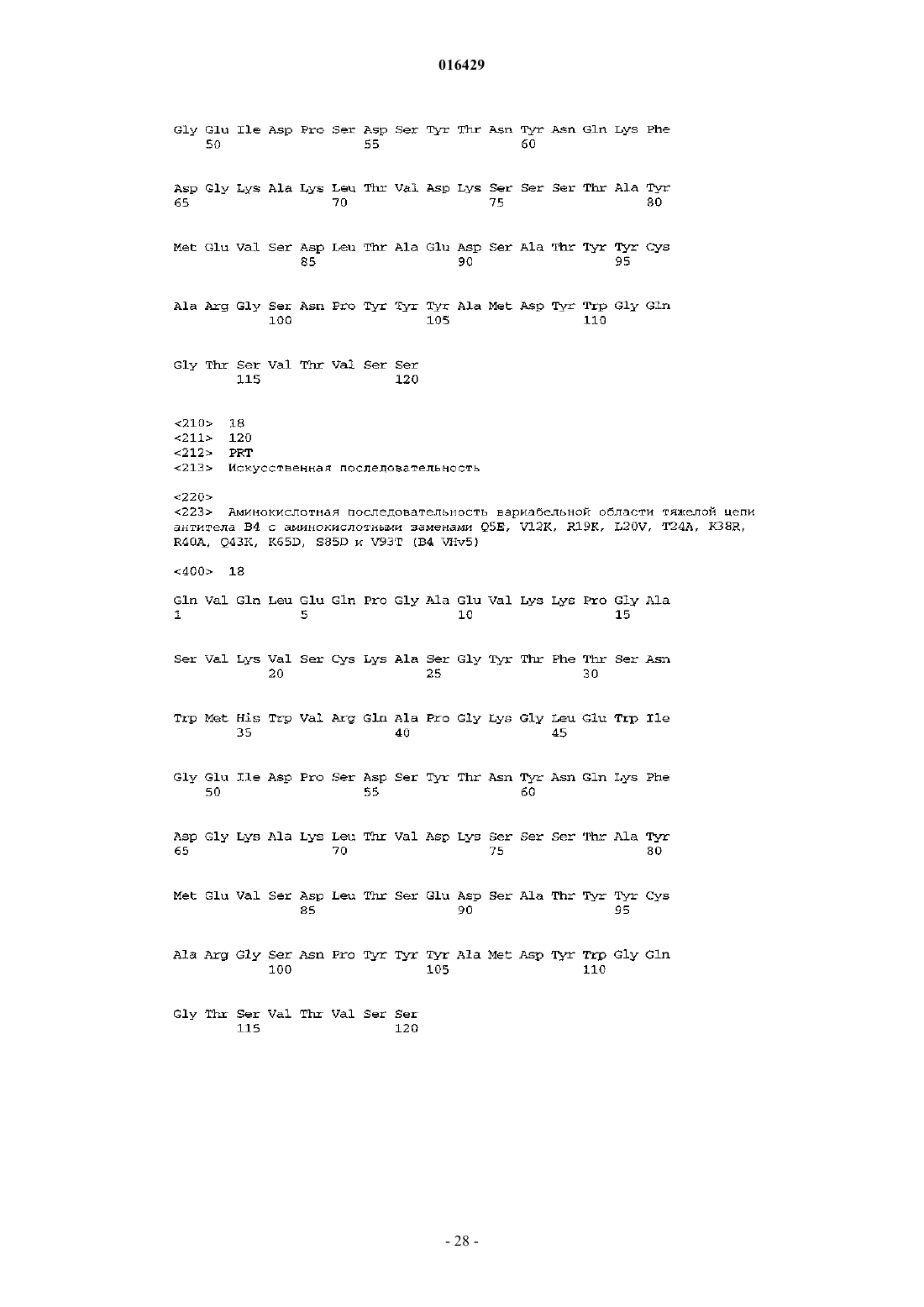

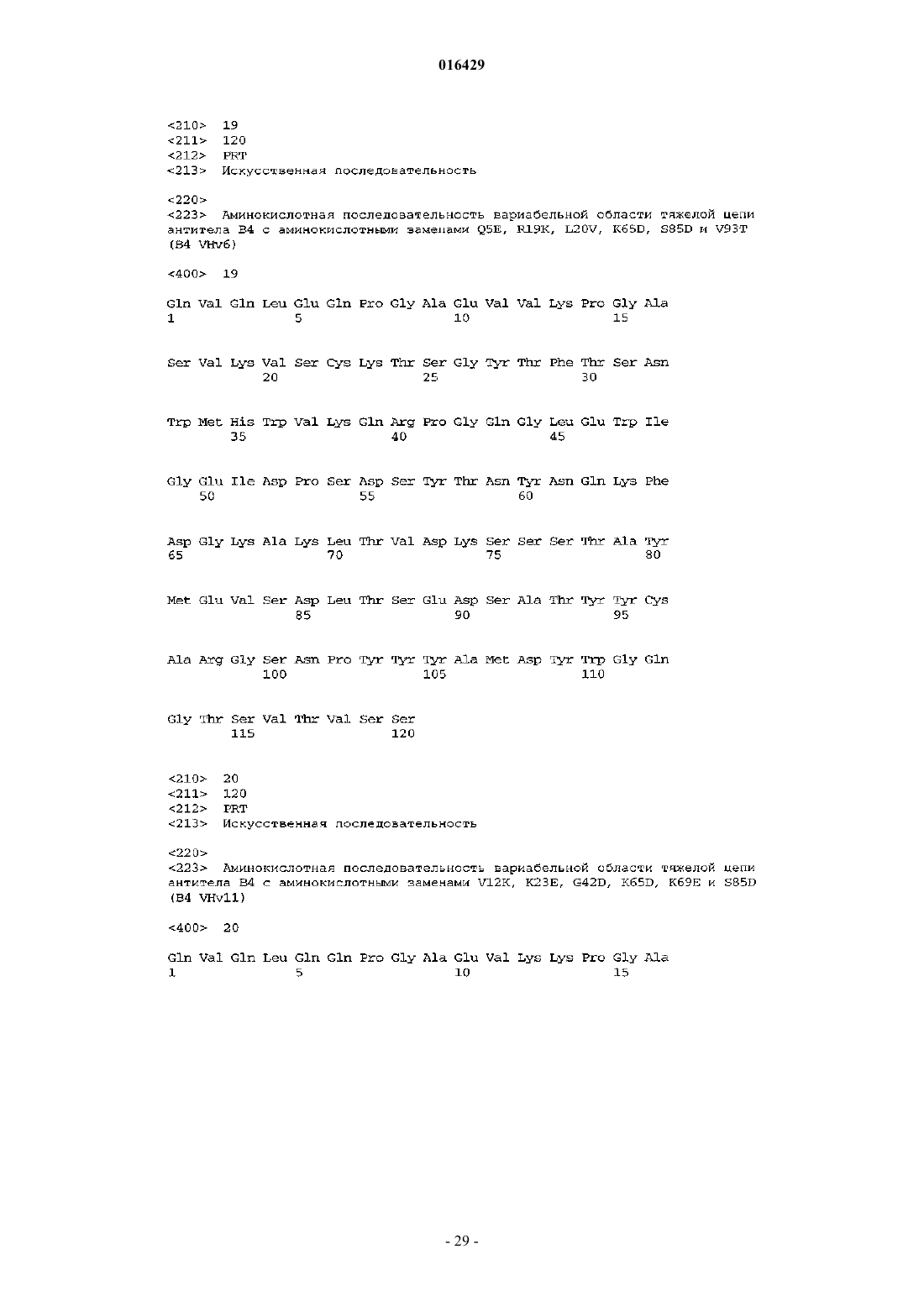

1. Сконструированное и модифицированное антитело против CD-19, полученное из мышиного антитела В4 против CD-19 с последовательностью вариабельной области тяжелой цепи SEQ ID NO: 13 и последовательностью вариабельной области легкой цепи SEQ ID NO: 25, где указанное модифицированное антитело (i) является менее иммуногенным, чем указанное немодифицированное родительское антитело при введении человеку, но все еще остается способным специфически связываться с CD19 и клетками-мишенями, экспрессирующими CD19, (ii) содержит последовательность вариабельной области тяжелой цепи SEQ ID NO: 17 и последовательность вариабельной области легкой цепи SEQ ID NO: 29 и (iii) получено путем его экспрессии в клетках YB2/0 или НЕК 293Т.

2. Молекула ДНК, кодирующая модифицированное антитело против CD-19 по п.1.

3. Экспрессирующий вектор, содержащий молекулу ДНК по п.2.

4. Клетка-хозяин, экспрессирующая антитело против CD-19 по п.1.

5. Фармацевтическая композиция, содержащая фармакологически эффективное количество антитела по п.1, возможно вместе с фармацевтически приемлемым разбавителем, носителем или эксципиентом.

6. Применение фармацевтической композиции по п.5 в изготовлении лекарственного средства для лечения аутоиммунных заболеваний или онкологического заболевания.

7. Применение антитела против CD-19 по п.1 для лечения аутоиммунных заболеваний или онкологического заболевания.

Текст