Антагонисты мсн-рецепторов

Номер патента: 15127

Опубликовано: 30.06.2011

Авторы: Лу Цзяньлян, Арнольд Маклин Брайан, Гардинир Кевин Мэттью, Грин Стивен Джеймс, Дао Ен, Гармен Дэвид Джозеф, Хембр Эрик Джеймс

Формула / Реферат

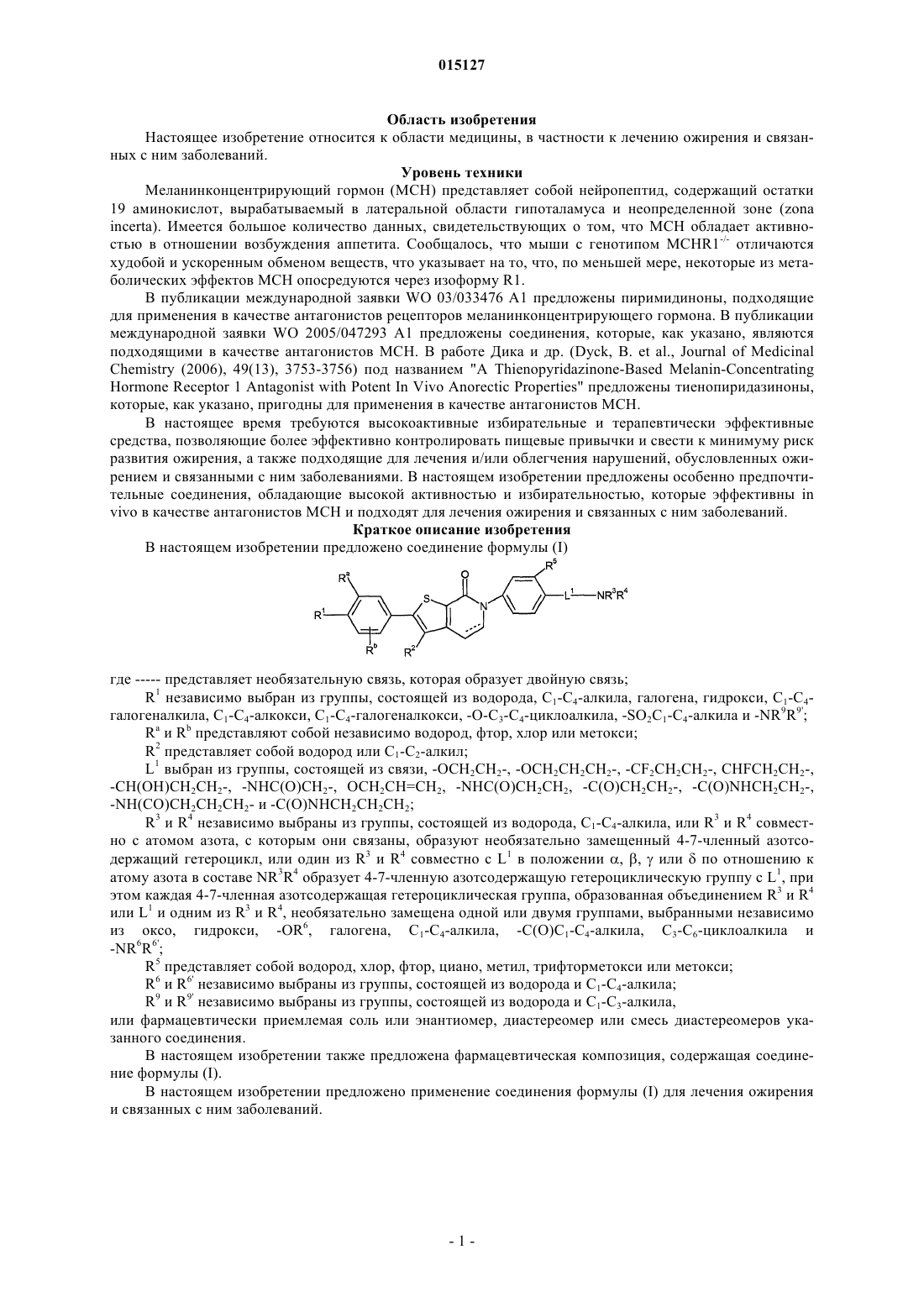

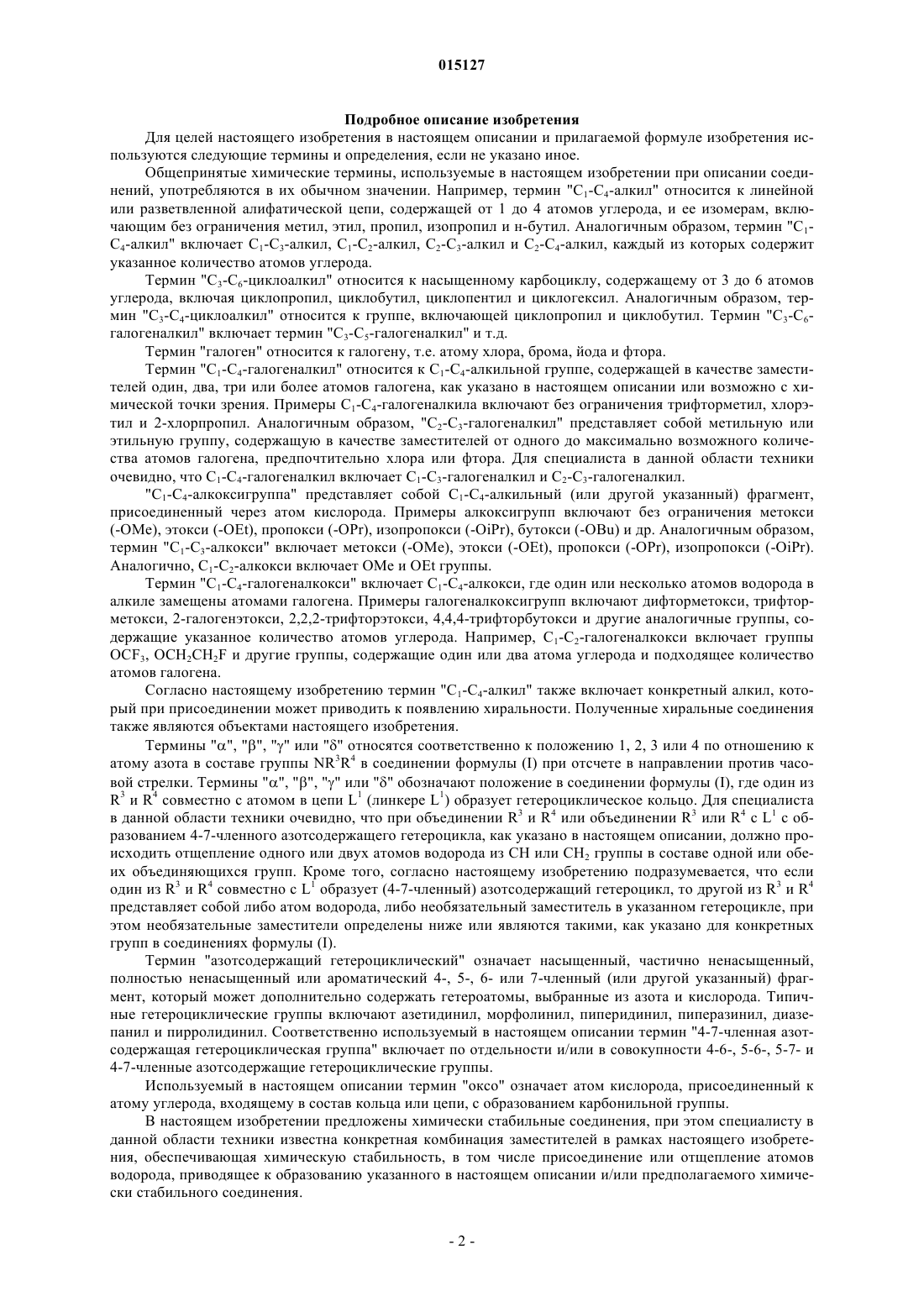

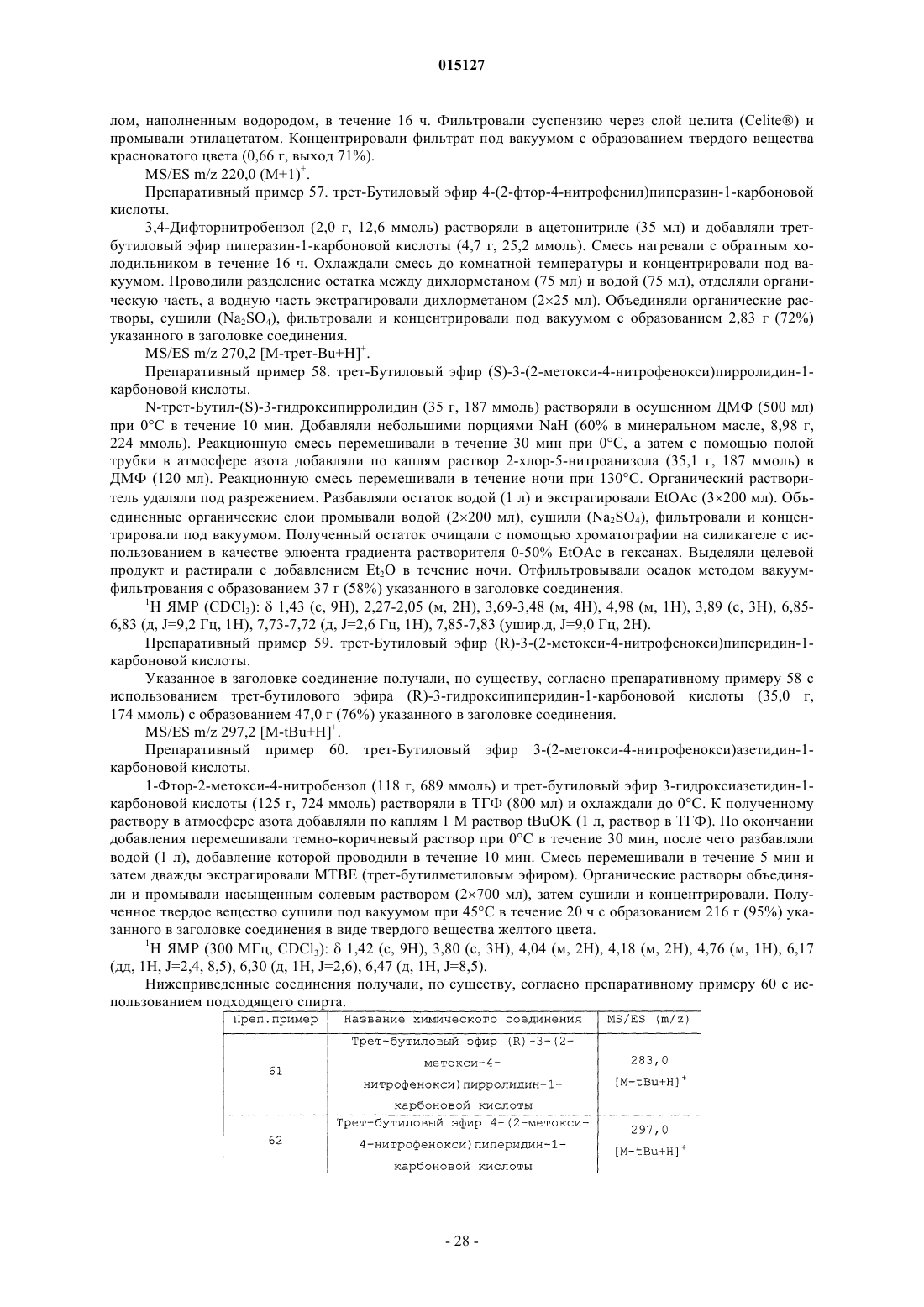

1. Соединение формулы

где ----- представляет необязательную связь, которая образует двойную связь;

R1 независимо выбран из группы, состоящей из водорода, C1-C4-алкила, галогена, гидрокси, C1-C4-галогеналкила, C1-C4-алкокси, C1-C4-галогеналкокси, -О-C3-C4-циклоалкила, -SO2C1-C4-алкила и -NR9R9';

Ra и Rb представляют собой независимо водород, фтор, хлор или метокси;

R2 представляет собой водород или C1-C2-алкил;

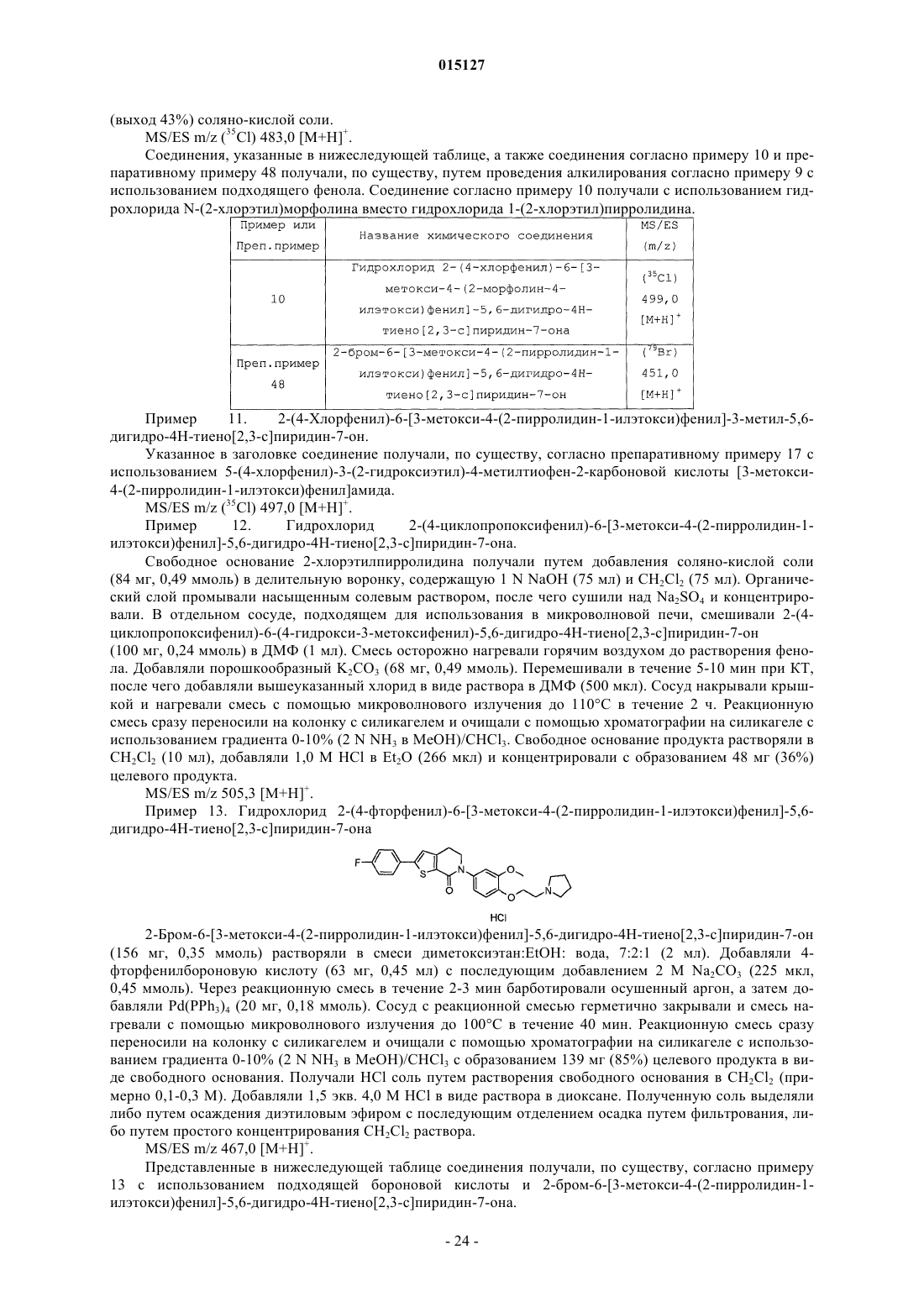

L1 выбран из группы, состоящей из связи, -ОСН2СН2-, -ОСН2СН2СН2-, -CF2CH2CH2-, CHFCH2CH2-,

-СН(ОН)СН2СН2-, -NHC(O)CH2-, ОСН2СН=СН2, -NHC(O)CH2CH2, -C(O)CH2CH2-, -C(O)NHCH2CH2-,

-NH(CO)CH2CH2CH2- и -C(O)NHCH2CH2CH2;

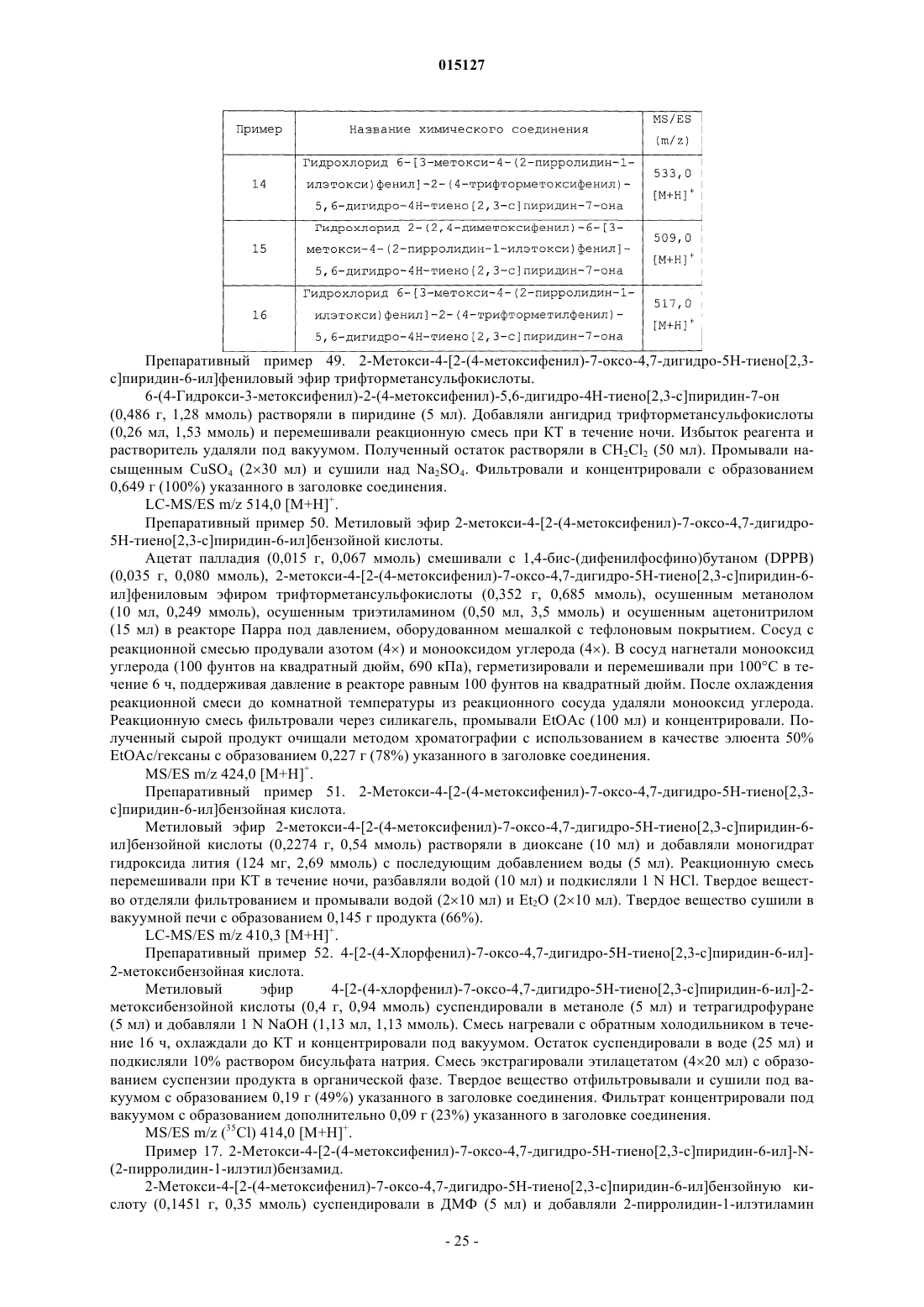

R3 и R4независимо выбраны из группы, состоящей из водорода, C1-C4-алкила, или R3и R4 совместно с атомом азота, с которым они связаны, образуют необязательно замещенный 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл, или один из R3 и R4 совместно с L1в положении a, b, g или d по отношению к атому азота в составе NR3R4 образует 4-7-членную азотсодержащую гетероциклическую группу с L1, при этом каждая 4-7-членная азотсодержащая гетероциклическая группа, образованная объединением R3и R4 или L1и одним из R3 и R4, необязательно замещена одной или двумя группами, выбранными независимо из оксо, гидрокси, -OR6, галогена, C1-C4-алкила, -C(O)C1-C4-алкила, C3-C6-циклоалкила и -NR6R6';

R5 представляет собой водород, хлор, фтор, циано, метил, трифторметокси или метокси;

R6 и R6' независимо выбраны из группы, состоящей из водорода и C1-C4-алкила;

R9 и R9' независимо выбраны из группы, состоящей из водорода и C1-C3-алкила;

или фармацевтически приемлемая соль или энантиомер, диастереомер или смесь диастереомеров указанного соединения.

2. Соединение по п.1, отличающееся тем, что

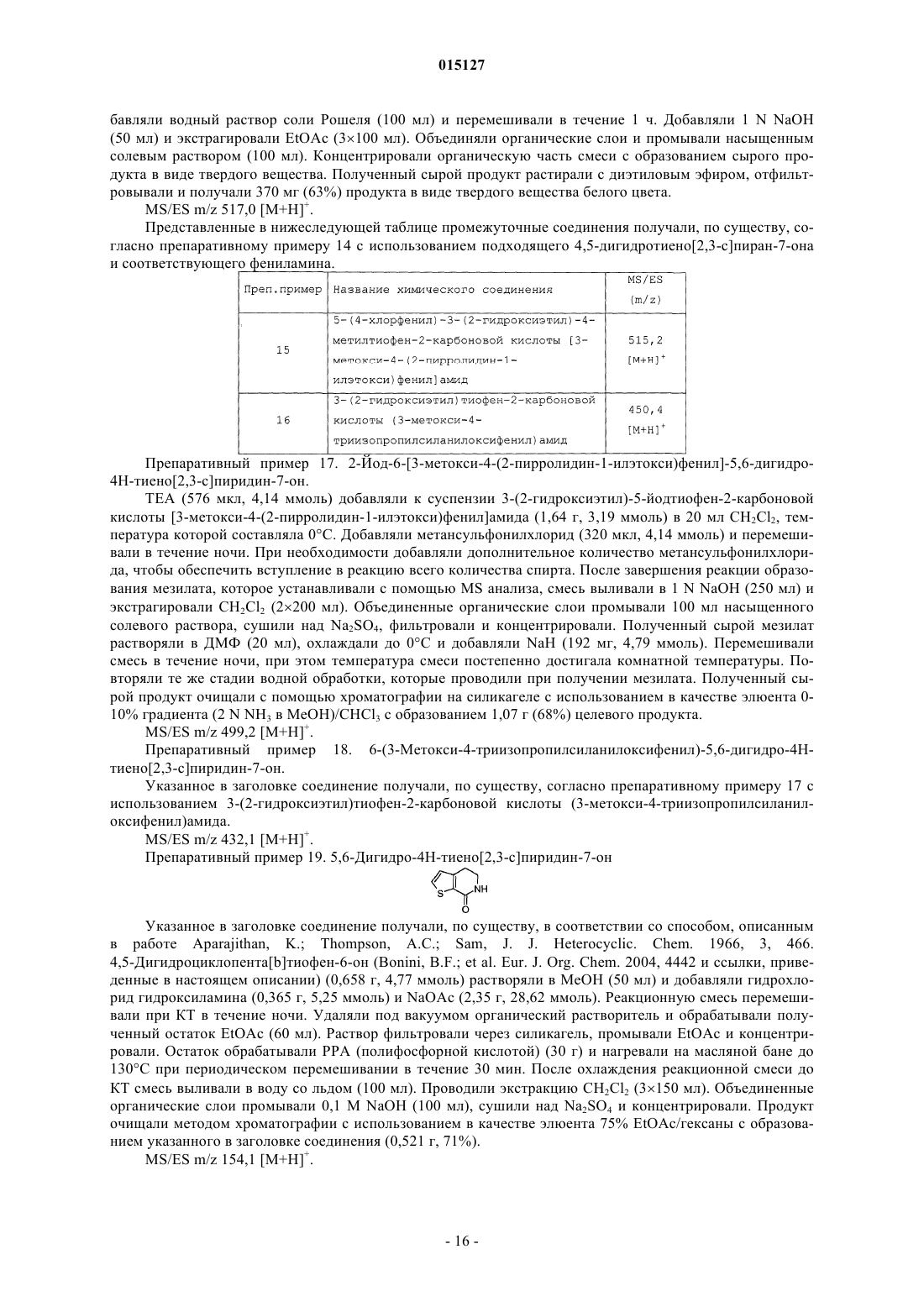

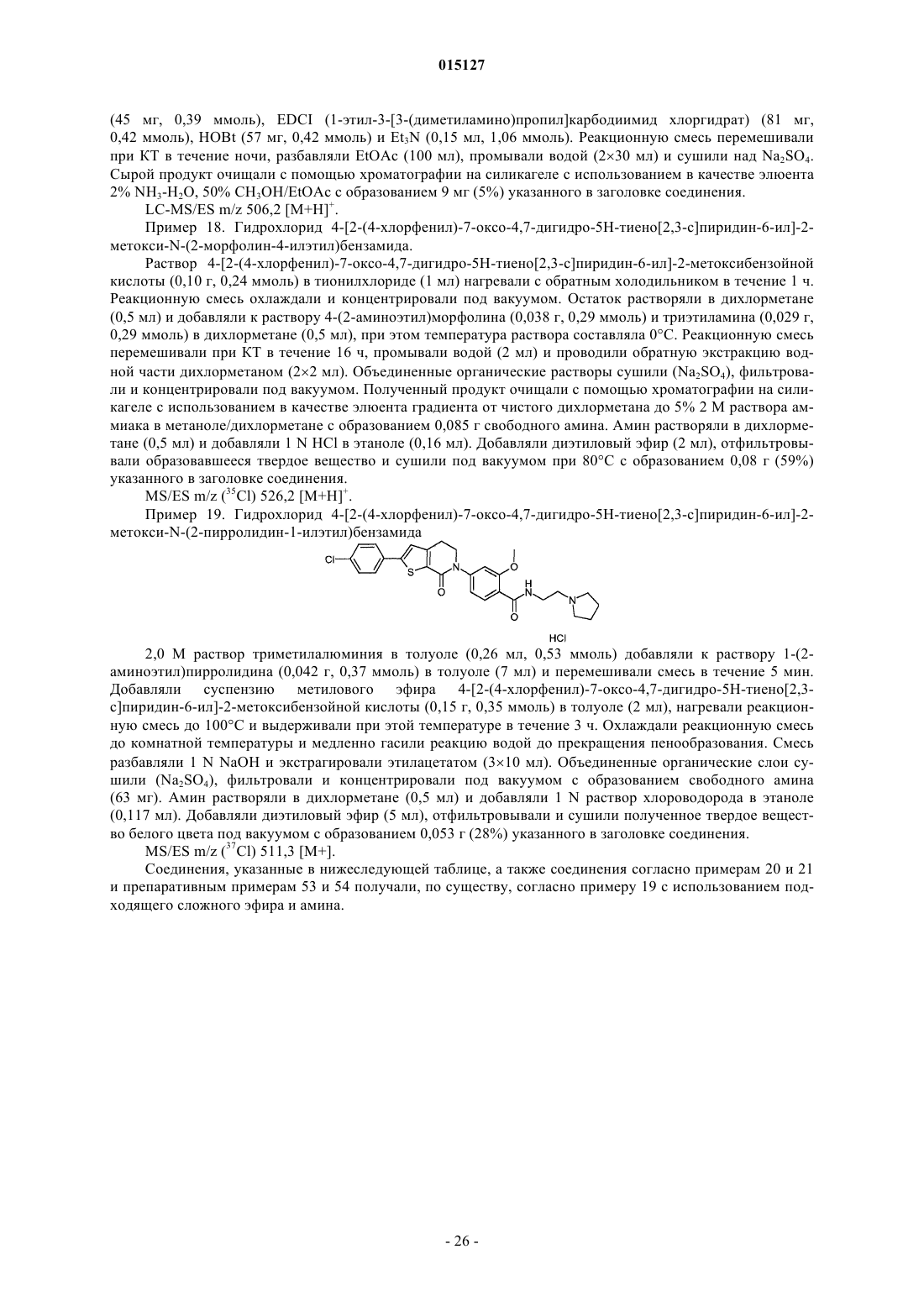

----- представляет необязательную связь, которая образует двойную связь;

R1 независимо выбран из группы, состоящей из водорода, C1-C3-алкила, галогена, C1-C3-алкокси, -OC3-C4-циклоалкила и C1-C3-галогеналкила;

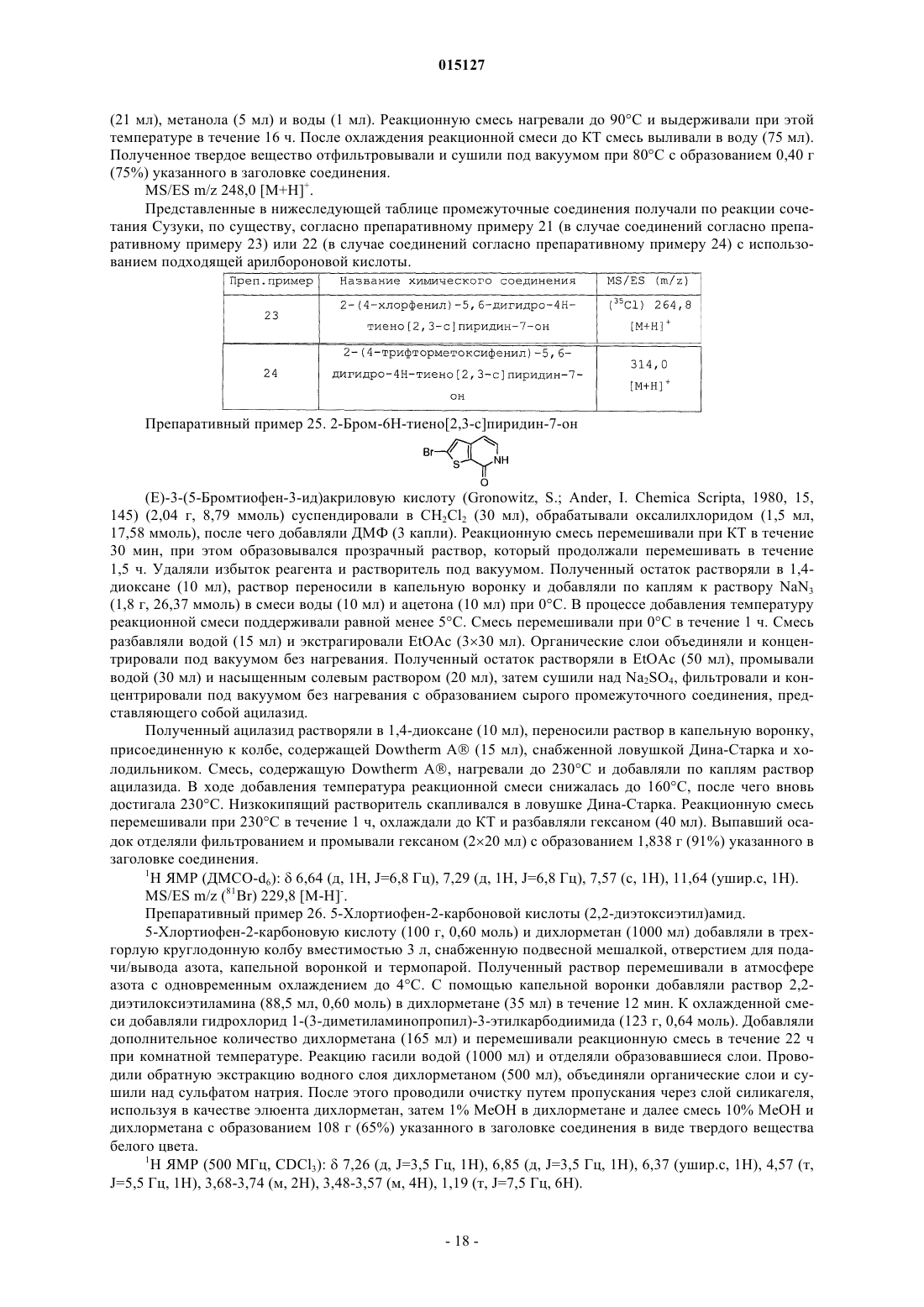

Ra и Rb представляют собой независимо водород или хлор;

R2 представляет собой водород;

L1 выбран из группы, состоящей из связи, -ОСН2СН2-, CF2CH2CH2-, -CHFCH2CH2-, СН(ОН)СН2СН2-,

-ОСН2СН2СН2-, -ОСН2СН=СН2-, -NHC(O)CH2-, -NHC(O)CH2CH2-, -С(O)СН2СН2-, -С(O)NHCH2CH2- и

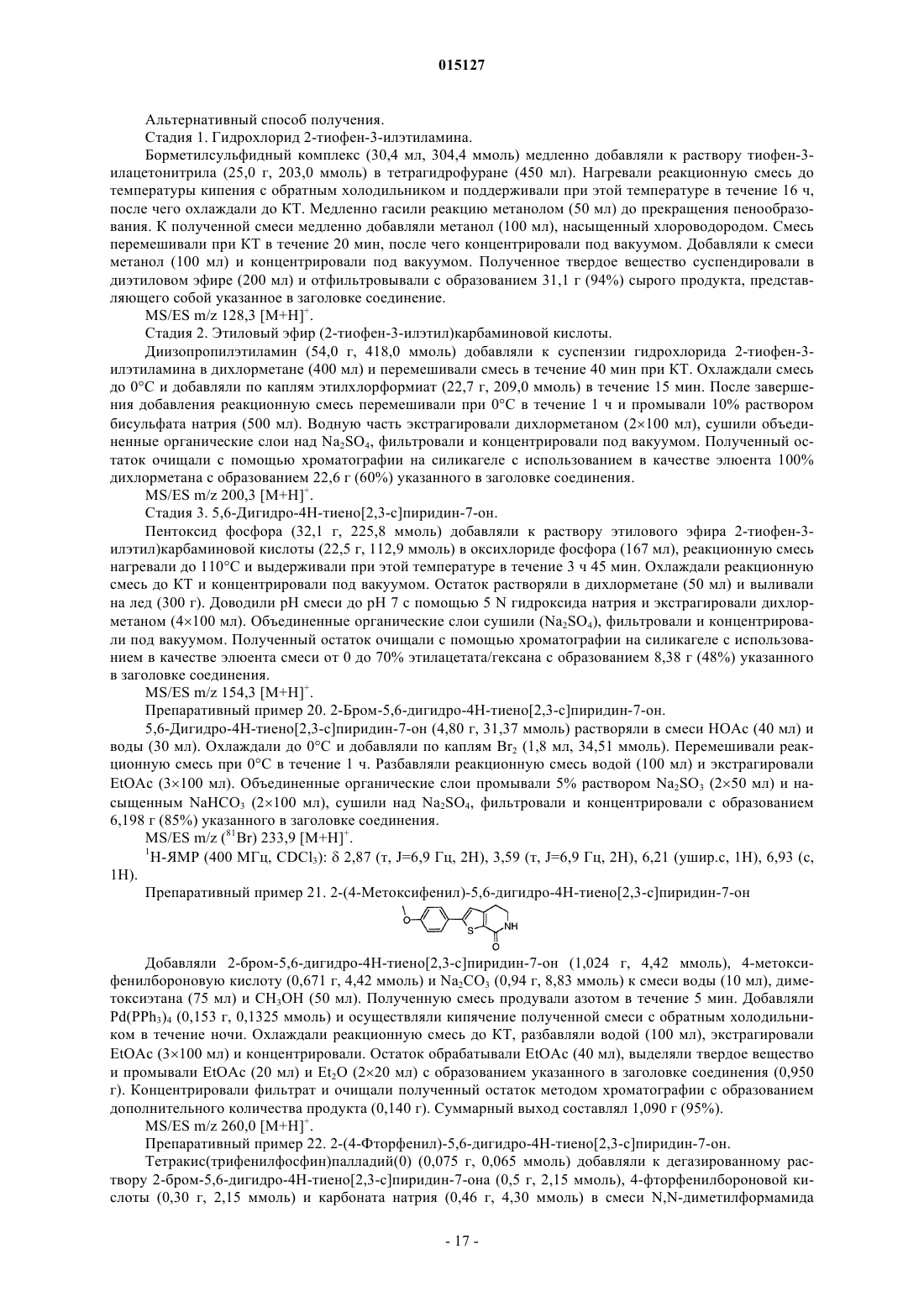

-C(O)NHCH2CH2CH2,

R3 и R4независимо выбраны из группы, состоящей из водорода, C1-C4-алкила, или R3и R4 совместно с атомом азота, с которым они связаны, образуют необязательно замещенный 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл, или один из R3 и R4 совместно с L1в положении a, b, g или d по отношению к атому азота в составе NR3R4 образует 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл с L1, при этом каждый из 4-7-членных азотсодержащих гетероциклов, образованных объединением R3и R4 или L1и одним из R3 и R4, выбран из группы, состоящей из азетидинила, морфолино, пирролидинила, имидазолила, пиперазинила и пиперидинила, и каждый необязательно замещен одной или двумя группами, выбранными независимо из группы, состоящей из оксо, галогена, гидрокси, -OR6, -C1-C4-алкила, C(O)C1-C4-алкила и -NR6R6';

R5 выбран из группы, состоящей из -ОМе, хлора, фтора и циано;

R6 и R6' независимо выбраны из группы, состоящей из водорода и -C1-C4-алкила;

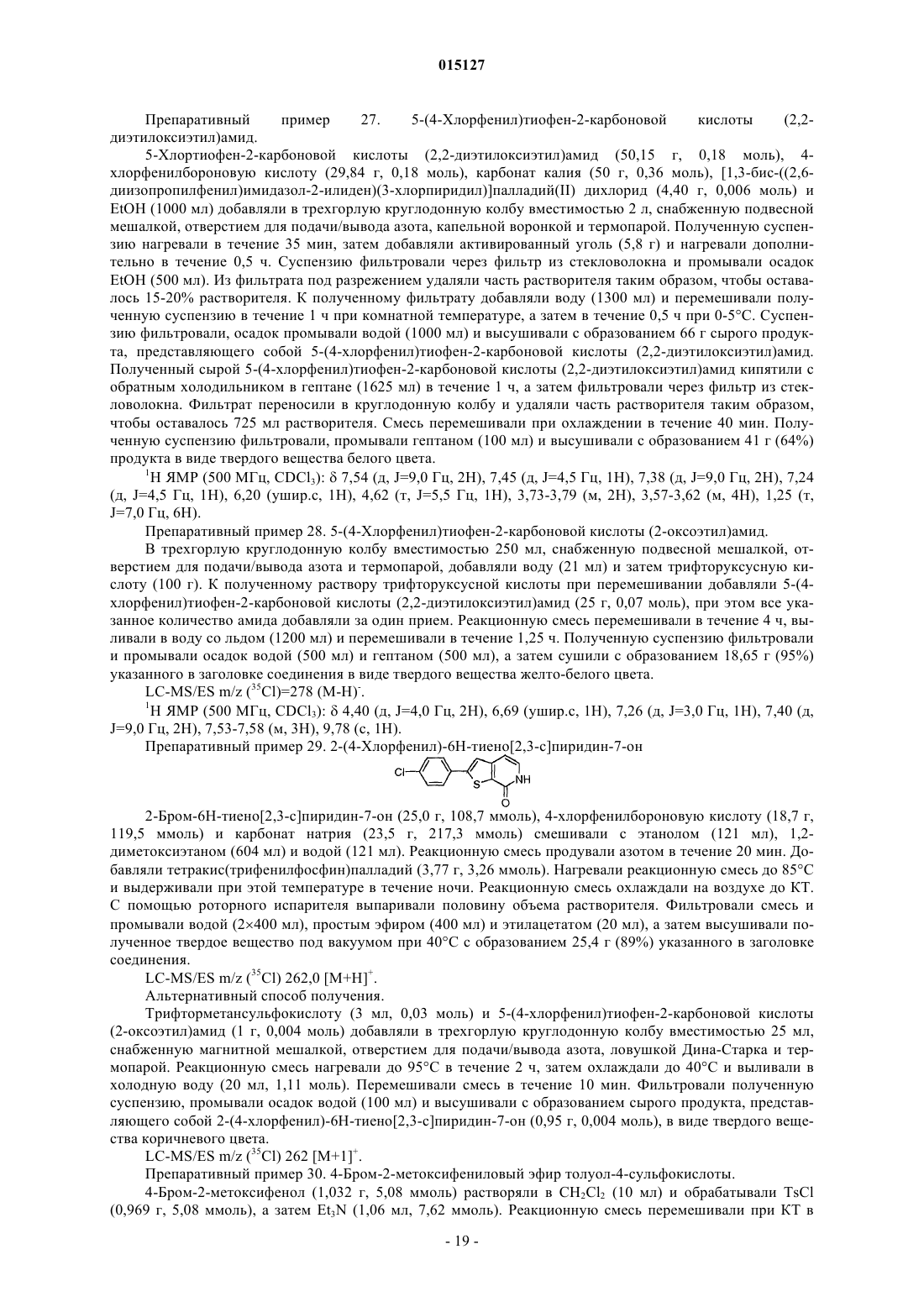

R9 и R9' представляют собой независимо водород или метил.

3. Соединение по п.1, отличающееся тем, что

R1 представляет собой метил, хлор, метокси, фтор, трифторметил или циклопропокси;

Ra и Rb представляют собой независимо водород, хлор, фтор или метокси;

R2 представляет собой водород;

L1 представляет собой связь;

R3 и R4независимо выбраны из группы, состоящей из водорода, C1-C4-алкила, или R3и R4 совместно с атомом азота, с которым они связаны, образуют необязательно замещенный 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл, при этом указанный гетероцикл выбран из группы, состоящей из пирролидинила, морфолино, пиперидинила, пиперазинила, имидазолила и азетидинила, и каждый необязательно замещен одной или двумя группами, выбранными независимо из гидрокси, метила, фтора, -N-метиламина, N,N-диметиламина, оксо, циклопропила и циклобутила;

R5 представляет собой водород, -ОСН3, циано, фтор или хлор.

4. Соединение по п.1, отличающееся тем, что

R1 представляет собой метил, хлор, метокси, фтор, трифторметил или циклопропокси;

Ra и Rb представляют собой независимо водород, фтор или метокси;

R2 представляет собой водород;

L1 выбран из группы, состоящей из связи, -ОСН2СН2-, -NHC(O)CH2CH2-, -NHC(O)СН2-, -С(O)СН2СН2- и

-C(O)NHCH2CH2-;

R3 и R4независимо выбраны из группы, состоящей из водорода, C1-C4-алкила, или R3и R4 совместно с атомом азота, с которым они связаны, образуют необязательно замещенный 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл, или один из R3 и R4 совместно с L1в положении a, b или g по отношению к атому азота в составе NR3R4образует 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл с L1, при этом каждый из 4-7-членных азотсодержащих гетероциклов, образованных объединением R3 и R4или L1 и одним из R3и R4, выбран из группы, состоящей из пирролидинила, морфолино, пиперидинила, пиперазинила, имидазолила и азетидинила, и каждый необязательно замещен одной или двумя группами, выбранными независимо из гидрокси, метила, фтора, -N-метиламина, N,N-диметиламина, оксо, циклопропила и циклобутила;

R5 представляет собой водород, -ОСН3, циано, фтор или хлор.

5. Соединение по п.1, отличающееся тем, что

R1 представляет собой хлор, метокси или трифторметокси;

каждый из Ra и Rb представляет собой водород;

R2 представляет собой водород;

L1 выбран из группы, состоящей из -CF2CH2CH2-, -CHFCH2CH2- и -СН(ОН)СН2СН2-;

R3 и R4независимо выбраны из группы, состоящей из водорода, C1-C4-алкила, или R3и R4 совместно с атомом азота, с которым они связаны, образуют необязательно замещенный 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл, или один из R3 и R4 совместно с L1в положении a, b или g по отношению к атому азота в составе NR3R4образует 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл с L1, при этом каждый из 4-7-членных азотсодержащих гетероциклов, образованных объединением R3 и R4 или L1и одним из R3 и R4, выбран из группы, состоящей из пирролидинила, пиперидинила и пиперазинила, при этом каждый из 4-7-членных азотсодержащих гетероциклов, образованных R3и R4 или L1и одним из R3 и R4, необязательно замещен одной или двумя группами, выбранными независимо из метила, фтора, -N-метиламина, N,N-диметиламина и циклобутила;

R5 выбран из группы, состоящей из водорода, метокси, хлора и фтора.

6. Соединение по п.1, отличающееся тем, что

R1 представляет собой хлор, трифторметил или метокси;

Ra и Rb выбраны независимо из водорода, фтора и хлора;

R2 представляет собой водород;

L1 представляет собой связь, -ОСН2СН2- или -ОСН2СН2СН2-;

R3 и R4совместно с атомом азота, с которым они связаны, образуют 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл, выбранный из группы, состоящей из пирролидинила, морфолино, пиперидинила, пиперазинила, имидазолила и азетидинила, при этом каждый из указанных 4-7-членных азотсодержащих гетероциклов необязательно замещен одной или двумя группами, выбранными из гидрокси, метила, фтора, -N-метиламина, N,N-диметиламина, оксо, циклопропила и циклобутила;

R5 представляет собой водород, -ОСН3, циано, фтор или хлор.

7. Соединение по п.1, отличающееся тем, что

R1 представляет собой хлор, метокси, трифторметил или трифторметокси;

каждый из Ra и Rb представляет собой водород;

R2 представляет собой водород;

L1 выбран из группы, состоящей из -NHC(O)CH2-, -NHC(О)СН2СН2-, -C(O)CH2CH2-, C(O)NHCH2CH2и

-С(О)NHCH2CH2CH2-;

R3 и R4независимо выбраны из группы, состоящей из водорода, C1-C4-алкила, или R3и R4 совместно с атомом азота, с которым они связаны, образуют необязательно замещенный 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл, или один из R3 и R4 совместно с L1в положении a, b или g по отношению к атому азота в составе NR3R4образует 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл с L1, при этом каждый из 4-7-членных азотсодержащих гетероциклов, образованных объединением R3 и R4 или L1и одним из R3 и R4, выбран из группы, состоящей из пирролидинила, морфолино, пиперидинила, пиперазинила, имидазолила и азетидинила, и необязательно замещен одной или двумя группами, выбранными независимо из гидрокси, метила, фтора, -N-метиламина, N,N-диметиламина, циклобутила и оксо;

R5 выбран из группы, состоящей из водорода, метокси, циано и хлора.

8. Соединение по п.1, отличающееся тем, что

R1 представляет собой хлор, фтор, метокси, трифторметил или трифторметокси;

каждый из Ra и Rb представляет собой водород;

R2 представляет собой водород;

L1 представляет собой связь;

R3 и R4совместно с атомом азота, с которым они связаны, образуют 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл, выбранный из группы, состоящей из пирролидинила, пиперидинила, диазепанила и морфолино; при этом каждый из указанных 4-7-членных азотсодержащих гетероциклов необязательно замещен группой, выбранной из группы, состоящей из -ОН, -NHCH3, -N(CH3)2, -СН3, циклобутила и фтора;

R5 представляет собой водород, метил, метокси, циано или хлор.

9. Соединение по п.1, отличающееся тем, что

R1 представляет собой хлор, фтор, метокси, трифторметил или трифторметокси;

каждый из Ra и Rb представляет собой водород;

R2 представляет собой водород;

L1 представляет собой -ОСН2СН2- или -ОСН2СН2СН2-;

R3 и R4совместно с атомом азота, с которым они связаны, образуют 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл, выбранный из группы, состоящей из пирролидинила, пиперидинила, диазепанила и морфолино, при этом каждый из указанных 4-7-членных азотсодержащих гетероциклов необязательно замещен группой, выбранной из группы, состоящей из -ОН, -NHCH3, -N(CH3)2, -CH3, циклобутила и фтора;

R5 представляет собой водород, метил, метокси или циано.

10. Соединение по п.1, отличающееся тем, что

R1 представляет собой хлор, фтор, метокси, трифторметил или трифторметокси;

Ra и Rb независимо выбраны из водорода, фтора и хлора;

R2 представляет собой водород;

L1 выбран из группы, состоящей из -NHC(O)CH2-, NHC(O)CH2CH2, -C(O)NHCH2CH2-, NHC(О)СН2СН2СН2и -С(О)NHCH2CH2CH2-;

R3 и R4независимо выбраны из группы, состоящей из водорода, C1-C4-алкила, или R3и R4 совместно с атомом азота, с которым они связаны, образуют необязательно замещенный 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл, или один из R3 и R4 совместно с L1в положении a, b или g по отношению к атому азота в составе NR3R4образует 4-7-членный азотсодержащий гетероцикл с L1, при этом каждый из 4-7-членных азотсодержащих гетероциклов, образованных объединением R3 и R4 или L1и одним из R3 и R4, выбран из группы, состоящей из пирролидинила, пиперидинила и морфолино, и каждый из 4-7-членных азотсодержащих гетероциклов, образованных объединением R3и R4 или L1и одним из R3 и R4, необязательно замещен группой, выбранной из группы, состоящей из -ОН, -NHCH3, -N(CH3)2, -СН3, циклобутила и фтора;

R5 представляет собой водород, хлор, фтор или метокси.

11. Соединение по п.1, выбранное из группы, состоящей из

гидрохлорида 2-(4-метоксифенил)-6-[3-метокси-4-(2-пирролидин-1-илэтокси)фенил]-5,6-дигидро-4Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 6-[3-метокси-4-(2-морфолин-4-илэтокси)фенил]-2-(4-метоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

2-(2,4-дихлорфенил)-6-[3-метокси-4-(2-пирролидин-1-илэтокси)фенил]-5,6-дигидро-4Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 6-[3-метокси-4-(2-пирролидин-1-илэтокси)фенил]-2-(4-трифторметилфенил)-5,6-дигидро-4Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

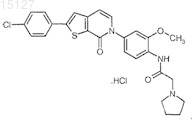

гидрохлорида N-{4-[2-(4-хлорфенил)-7-оксо-4,7-дигидро-5Н-тиено[2,3-c]пиридин-6-ил]-2-метоксифенил}-2-пирролидин-1-илацетамида,

гидрохлорида N-{4-[2-(4-хлорфенил)-7-оксо-7Н-тиено[2,3-с]пиридин-6-ил]-2-метоксифенил}-2-пирролидин-1-илацетамида,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[4-((R)-3-гидроксипирролидин-1-ил)-3-метоксифенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-((R)-пиперидин-3-илокси)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-(3-фтор-4-пиперазин-1-илфенил)-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-((S)-пиперидин-3-илокси)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-((R)-пирролидин-3-илокси)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-(пиперидин-4-илокси)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-((R)-1-метилпиперидин-3-илокси)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-((S)-1-метилпиперидин-3-илокси)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-(1-метилазетидин-3-илокси)фенил]-5,6-дигидро-4Н-тиено[2,3-с]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-фтор-4-(1-метилазетидин-3-илокси)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-(1-метилазетидин-3-илокси)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-(2-пирролидин-1-илэтокси)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-(3-метил-3H-имидазол-4-илметокси)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[4-((S)-3-диметиламинопирролидин-1-ил)-3-метоксифенил]-6Н-тиено[2,3-с]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-((S)-3-метиламинопирролидин-1-ил)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[4-((R)-3-диметиламинопирролидин-1-ил)-3-метоксифенил]-6Н-тиено[2,3-с]пиридин-7-она,

2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-((S)-4-метил-5-оксоморфолин-3-илметокси)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[4-(1-метилпирролидин-3-карбонил)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[4-(1-метилазетидин-3-карбонил)фенил]-6Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида (±)-транс-2-(4-хлорфенил)-6-[4-(4-гидрокси-1-метилпирролидин-3-илокси)-3-метоксифенил]-6Н-тиено[2,3-с]пиридин-7-она,

гидрохлорида 2-(4-хлорфенил)-6-[3-метокси-4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил]-5,6-дигидро-4Н-тиено[2,3-c]пиридин-7-она,

гидрохлорида (±)-транс-2-(4-хлорфенил)-6-[4-(4-гидроксипирролидин-3-илокси)-3-метоксифенил]-6Н-тиено[2,3-с]пиридин-7-она,

гидрохлорида {4-[2-(4-хлорфенил)-7-оксо-7Н-тиено[2,3-с]пиридин-6-ил]фенил}амида (±)-1-метилпирролидин-3-карбоновой кислоты,

гидрохлорида транс-2-(4-хлорфенил)-6-[4-(4-гидрокси-1-метилпирролидин-3-илокси)-3-метоксифенил]-6Н-тиено[2,3-с]пиридин-7-она, изомер 1,

гидрохлорида транс-2-(4-хлорфенил)-6-[4-(4-гидрокси-1-метилпирролидин-3-илокси)-3-метоксифенил]-6Н-тиено[2,3-с]пиридин-7-она, изомер 2.

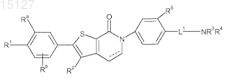

12. Соединение N-{4-[2-(4-хлорфенил)-7-оксо-4,7-дигидро-5Н-тиено[2,3-c]пиридин-6-ил]-2-метоксифенил}-2-пирролидин-1-илацетамид, хлористо-водородная соль

13. Соединение N-{4-[2-(4-хлорфенил)-7-оксо-7Н-тиено[2,3-с]пиридин-6-ил]-2-метоксифенил}-2-пирролидин-1-илацетамид, хлористо-водородная соль

14. Фармацевтическая композиция, содержащая соединение по любому из пп.1-13 и фармацевтически приемлемый носитель и/или разбавитель.

15. Применение соединения по любому из пп.1-13 для получения лекарственного средства для лечения ожирения.

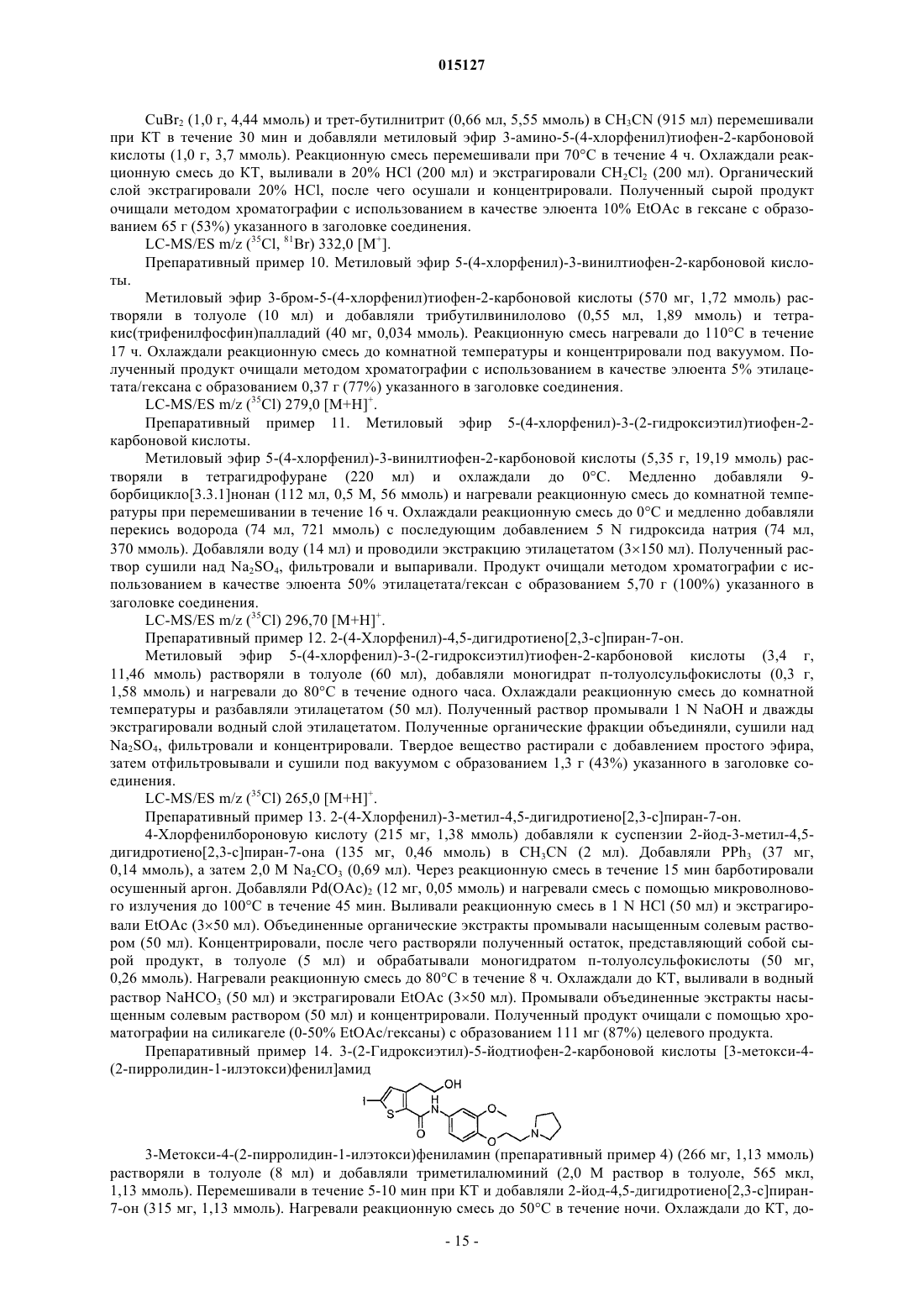

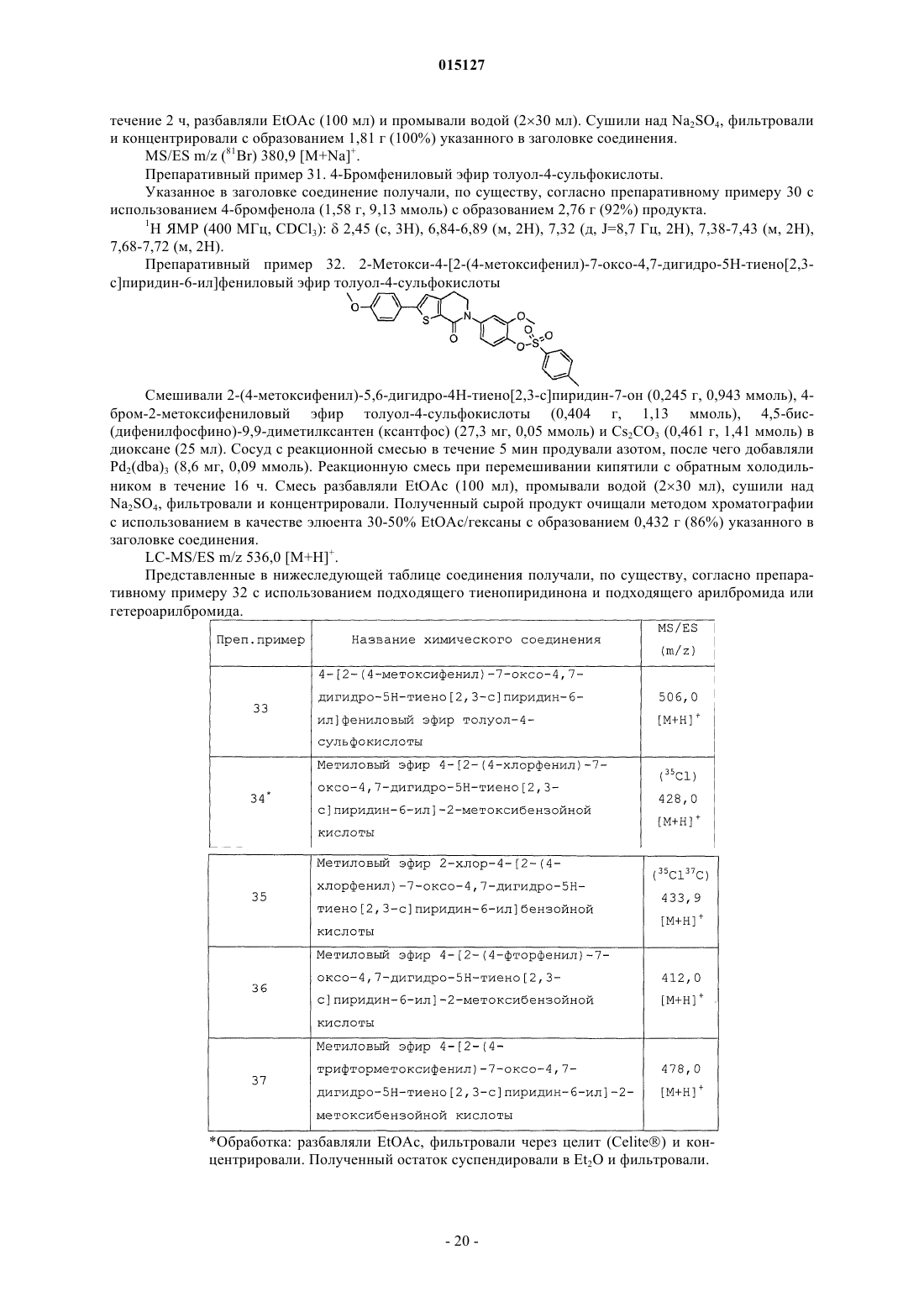

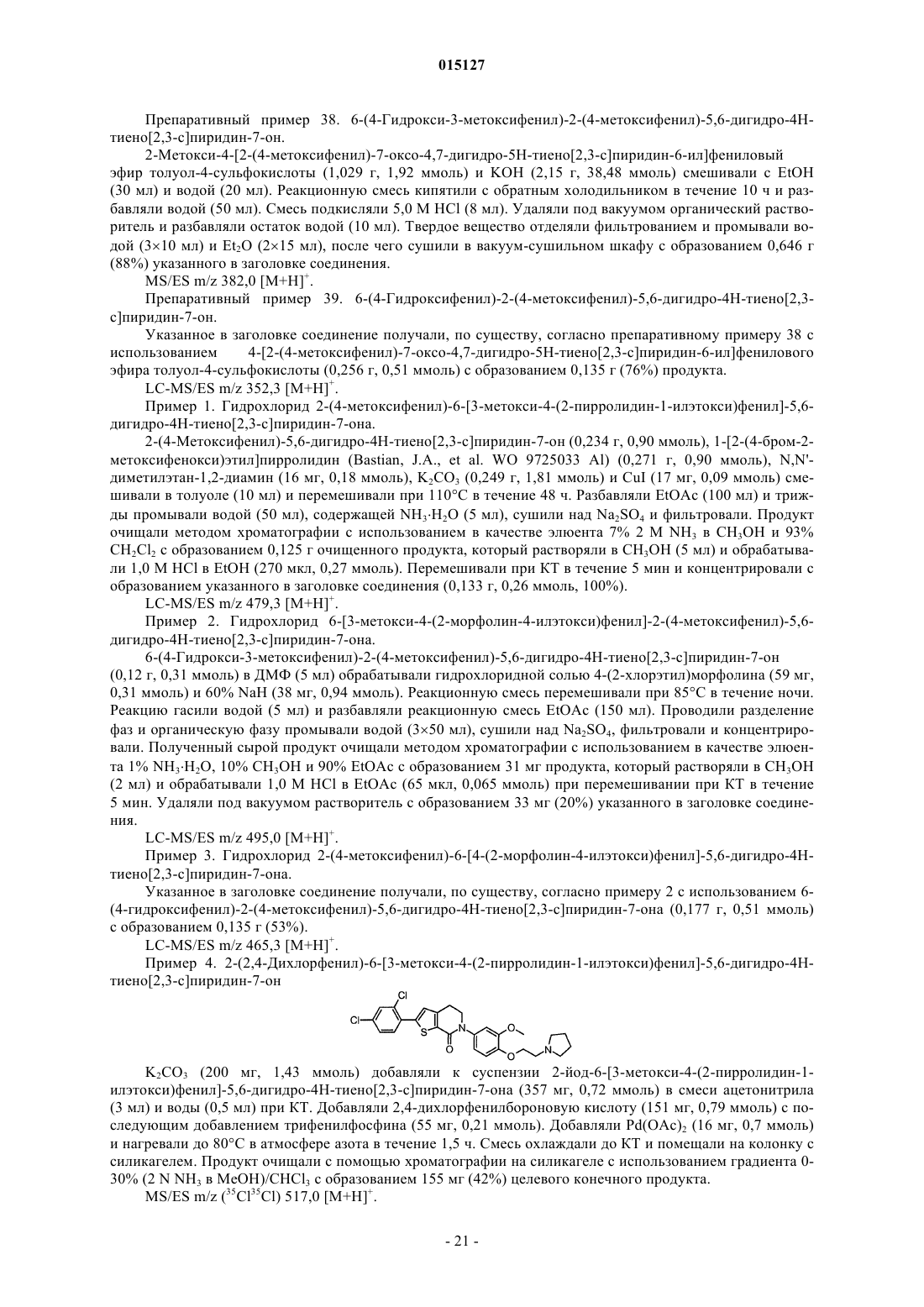

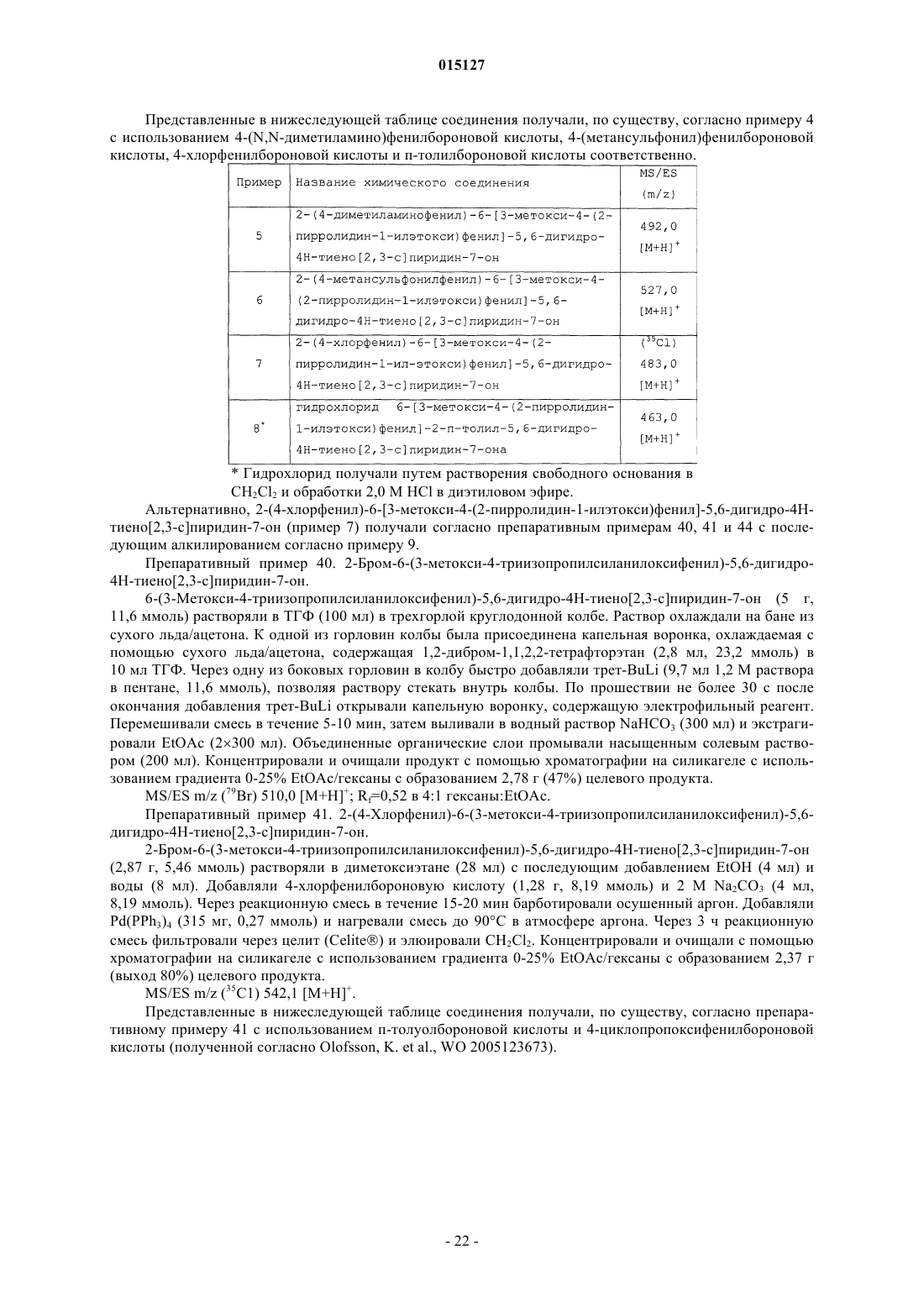

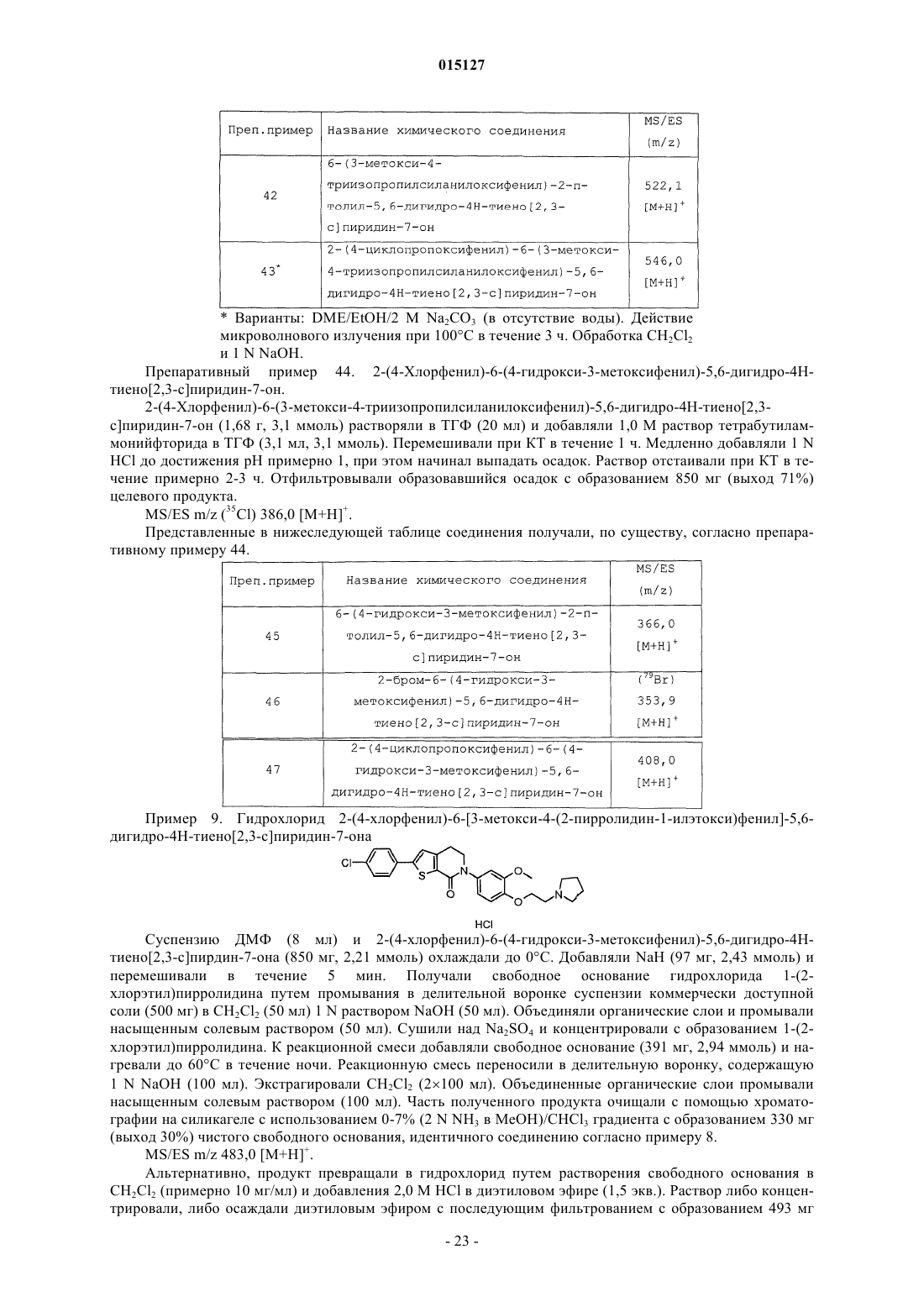

Текст