Антитела против α vβ6

Номер патента: 11853

Опубликовано: 30.06.2009

Авторы: Саймон Кеннет Дж., Леоне Дайан Р., Шеппард Дин, Вейнреб Пол Х., Вайолетт Шелия М.

Формула / Реферат

1. Моноклональное антитело, которое (а) специфически связывается с avb6 и (b) ингибирует связывание avb6 с ассоциированным с латентностью пептидом (LAP) при значении IC50, меньшем, чем таковое у антитела 10D5, причем указанное моноклональное антитело содержит те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой, выбранной из группы, состоящей из гибридомы 6.1А8, АТСС РТА-3647, гибридомы 6.3G9, АТСС РТА-3649, гибридомы 6.8G6, АТСС РТА-3645, гибридомы 6.2В1, АТСС РТА-3646, 7.1G10, АТСС РТА-3898, 7.7G5, АТСС РТА-3899 и 7.1G5, АТСС РТА-3900.

2. Моноклональное антитело по п.1, содержащее те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой 6.1А8, АТСС РТА-3647.

3. Моноклональное антитело по п.1, содержащее те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой 6.3G9, АТСС РТА-3649.

4. Моноклональное антитело по п.1, содержащее те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой 6.8G6, АТСС РТА-3645.

5. Моноклональное антитело по п.1, содержащее те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой 6.2В1, АТСС РТА-3646.

6. Моноклональное антитело по п.1, содержащее те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой 7.1G10, АТСС РТА-3898.

7. Моноклональное антитело по п.1, содержащее те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой 7.7G5, АТСС РТА-3899.

8. Моноклональное антитело по п.1, содержащее те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой 7.1G5, АТСС РТА-3900.

9. Антитело по п.1, где связывание между антителом и avb6 зависит от двухвалентного катиона.

10. Антитело по п.9, где двухвалентный катион представляет собой Са2+, Mg2+ или Mn2+.

11. Антитело по п.1, где его связывание с avb6 не зависит от двухвалентного катиона.

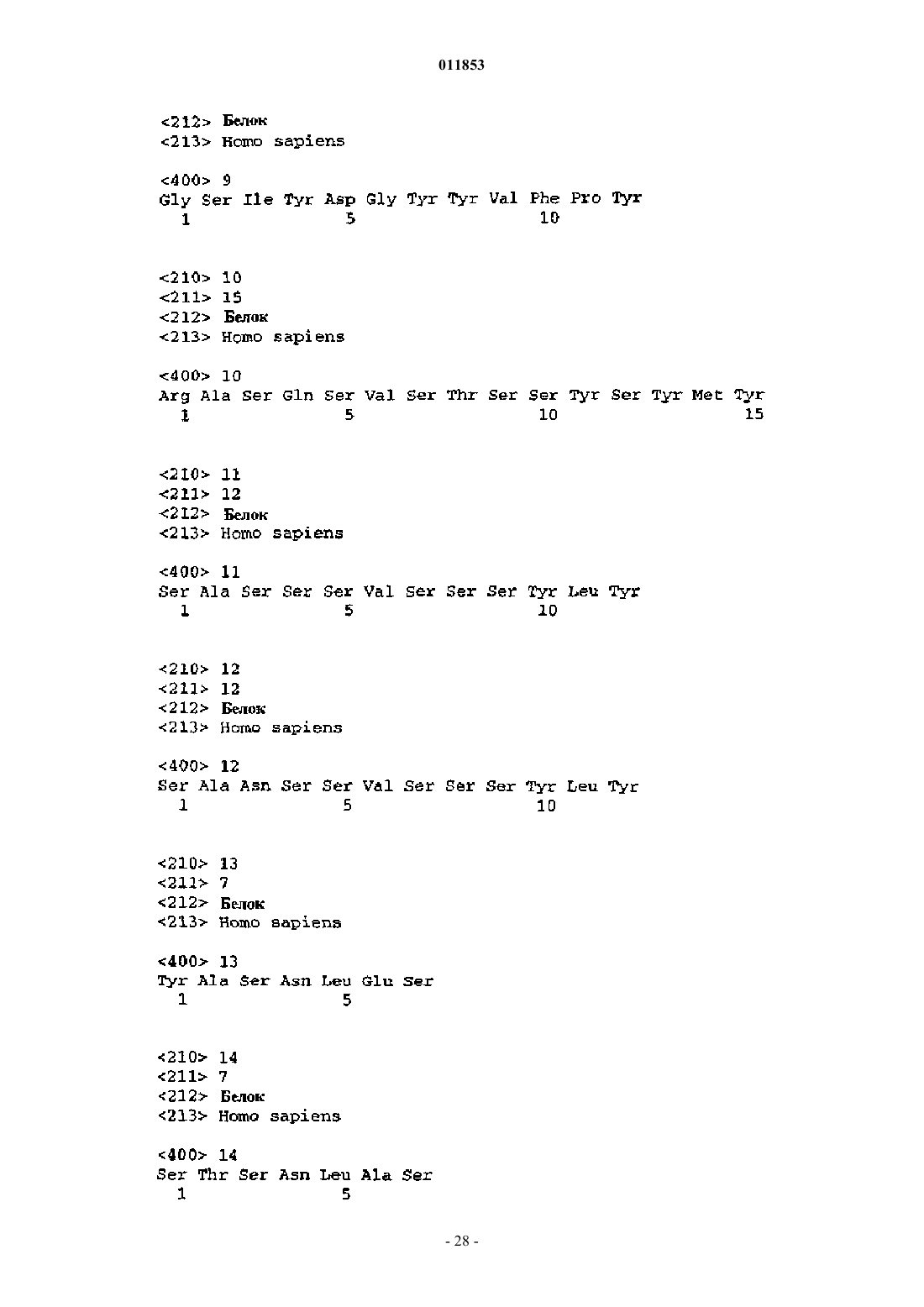

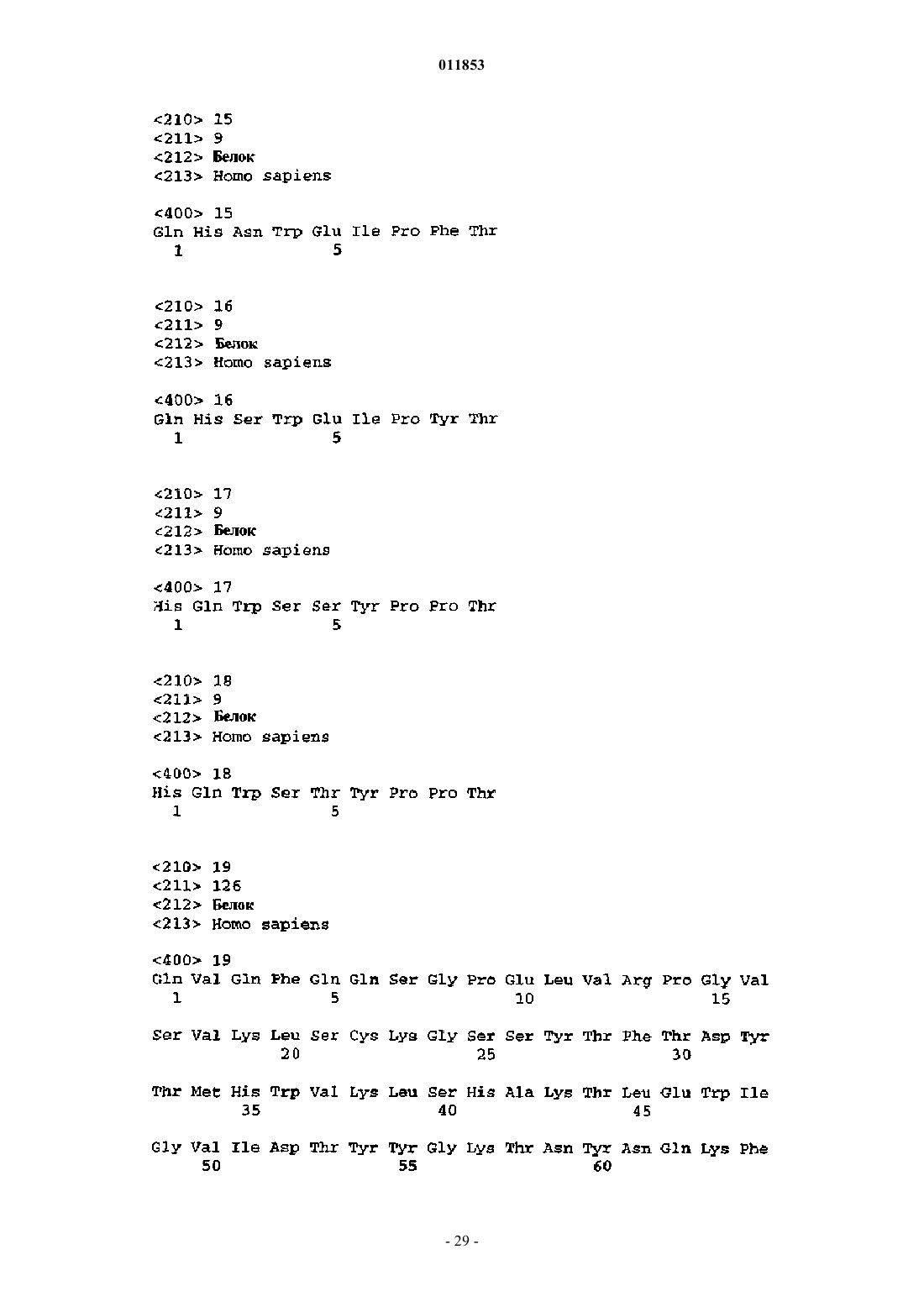

12. Антитело по п.1, в котором определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи имеют, по существу, аминокислотные последовательности SEQ ID NO: 1, 4 и 7, соответственно.

13. Антитело по п.1, в котором определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи имеют, по существу, аминокислотные последовательности SEQ ID NO: 3, 5 и 8, соответственно.

14. Антитело по п.1, в котором определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи имеют, по существу, аминокислотные последовательности SEQ ID NO: 3, 6 и 9, соответственно.

15. Антитело по п.1, в котором определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи имеют, по существу, аминокислотные последовательности SEQ ID NO: 2, 46 и 47, соответственно.

16. Антитело по п.1, в котором определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи имеют, по существу, аминокислотные последовательности SEQ ID NO: 49, 51 и 53, соответственно.

17. Антитело по п.1, в котором определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи имеют, по существу, аминокислотные последовательности SEQ ID NO: 50, 52 и 54, соответственно.

18. Антитело по п.1, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи, представляющую собой любую из последовательностей SEQ ID NO: 19-36 и 61, 62.

19. Антитело по п.18, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи SEQ ID NO: 19 и последовательность вариабельного домена легкой цепи SEQ ID NO: 37.

20. Антитело по п.18, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи SEQ ID NO: 20 или 21 и последовательность вариабельного домена легкой цепи SEQ ID NO: 38.

21. Антитело по п.18, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи SEQ ID NO: 22 и последовательность вариабельного домена легкой цепи SEQ ID NO: 43.

22. Антитело по п.18, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи SEQ ID NO: 23 и последовательность вариабельного домена легкой цепи SEQ ID NO: 44.

23. Антитело по п.18, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи SEQ ID NO: 24 и последовательность вариабельного домена легкой цепи SEQ ID NO: 45.

24. Антитело по п.18, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи SEQ ID NO: 25 или 26 и последовательность вариабельного домена легкой цепи SEQ ID NO: 42.

25. Антитело по п.18, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи SEQ ID NO: 27, 28 или 29 и последовательность вариабельного домена легкой цепи SEQ ID NO: 39.

26. Антитело по п.18, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи SEQ ID NO: 34 или 35 и последовательность вариабельного домена легкой цепи SEQ ID NO: 40.

27. Антитело по п.18, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи SEQ ID NO: 36 и последовательность вариабельного домена легкой цепи SEQ ID NO: 41.

28. Антитело по п.18, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи SEQ ID NO: 61 и последовательность вариабельного домена легкой цепи SEQ ID NO: 63.

29. Антитело по п.18, содержащее последовательность вариабельного домена тяжелой цепи SEQ ID NO: 62 и последовательность вариабельного домена легкой цепи SEQ ID NO: 64.

30. Моноклональное антитело, которое специфически связывается с avb6, но не ингибирует связывание avb6 с ассоциированным с латентностью пептидом (LAP), причем указанное моноклональное антитело содержит те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой, выбранной из группы, состоящей из гибридомы 6.2А1, АТСС РТА-3896 и гибридомы 6.2Е5, АТСС РТА-3897.

31. Антитело по п.30, содержащее те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой 6.2А1, АТСС РТА-3896.

32. Антитело по п.30, содержащее те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой 6.2Е5, АТСС РТА-3897.

33. Композиция для профилактики или лечения у млекопитающего заболевания, опосредованного avb6, содержащая антитело по любому из пп.1-32 и фармацевтически приемлемый носитель.

34. Композиция по п.33, в которой антитело конъюгировано с цитотоксическим средством.

35. Композиция по п.33, в которой антитело представляет собой катионзависимое антитело.

36. Способ лечения субъекта, характеризующегося наличием заболевания или риском наличия заболевания, опосредованного avb6, предусматривающий введение указанному субъекту композиции по п.33, причем указанный способ облегчает течение заболевания или отсрочивает его начало.

37. Способ по п.36, где субъектом является человек.

38. Способ по п.36, где заболевание представляет собой фиброз.

39. Способ по п.38, где фиброз представляет собой склеродермию, рубцы, фиброз печени, фиброз почек или фиброз легких.

40. Способ по п.36, где заболевание представляет собой псориаз.

41. Способ по п.36, где заболевание представляет сосющ рак.

42. Способ по п.41, где рак представляет собой эпителиальный рак.

43. Способ по п.41, где рак представляет собой рак ротовой полости, кожи, шейки матки, яичников, глотки, гортани, пищевода, легких, молочной железы, почек или колоректальный рак.

44. Способ по п.36, где заболевание представляет собой синдром Альпорта или атрезию желчного протока.

45. Способ по п.36, где заболевание представляет собой острое повреждение легкого.

46. Способ детекции avb6 в образце ткани млекопитающего, предусматривающий обеспечение контакта образца ткани с антителом по п.1 или 30, при этом наличие avb6 в образце детектируется в том случае, если указанное антитело связывается с указанным образцом ткани.

47. Способ по п.46, где антитело выбрано из группы, состоящей из антитела 6.2А1, АТСС РТА-3896 и 6.2Е5, АТСС РТА-3897.

48. Гибридома 6.1А8, АТСС РТА-3647, продуцирующая моноклональное антитело по п.1.

49. Гибридома 6.2В10, АТСС РТА-3648, продуцирующая моноклональное антитело по п.1.

50. Гибридома 6.3G9, АТСС РТА-3649, продуцирующая моноклональное антитело по п.1.

51. Гибридома 6.8G6, АТСС РТА-3645, продуцирующая моноклональное антитело по п.1.

52. Гибридома 6.2В1, АТСС РТА-3646, продуцирующая моноклональное антитело по п.1.

53. Гибридома 6.2А1, АТСС РТА-3896, продуцирующая моноклональное антитело по п.1.

54. Гибридома 6.2Е5, АТСС РТА-3897, продуцирующая моноклональное антитело по п.1.

55. Гибридома 7.1G10, АТСС РТА-3898, продуцирующая моноклональное антитело по п.1.

56. Гибридома 7.7G5, АТСС РТА-3899, продуцирующая моноклональное антитело по п.1.

57. Гибридома 7.1С5, АТСС РТА-3900, продуцирующая моноклональное антитело по п.1.

58. Выделенная нуклеиновая кислота, кодирующая последовательности SEQ ID NO: 19-45 и 61-64 вариабельных доменов легкой и тяжелой цепей антитела по п.1.

59. Моноклональное антитело, которое: (а) специфически связывается с avb6 и (b) ингибирует связывание avb6 с ассоциированным с латентностью пептидом (LAP) при значении IC50, большем, чем таковое у антитела 10D5, причем указанное моноклональное антитело содержит те же самые определяющие комплементарность области (CDR) тяжелой цепи и легкой цепи, что и антитело, продуцируемое гибридомой 6.2В10, АТСС РТА-3648, или области CDR имеют аминокислотную мутацию, такую, что участок гликозилирования элиминирован.

60. Применение композиции по п.33 для получения лекарственного средства для лечения заболевания, опосредованного avb6, где указанное средство облегчает течение заболевания или отсрочивает его начало.

61. Применение по п.60, где субъектом является человек.

62. Применение композиции по п.60, где заболевание представляет собой фиброз.

63. Применение композиции по п.62, где фиброз представляет собой склеродермию, рубцы, фиброз печени, фиброз почек или фиброз легких.

64. Применение по п.60, где заболевание представляет собой псориаз.

65. Применение по п.60, где заболевание представляет собой рак.

66. Применение по п.65, где рак представляет собой рак ротовой полости, кожи, шейки матки, яичников, глотки, гортани, пищевода, легких, молочной железы, почек или колоректальный рак.

67. Применение по п.60, где заболевание представляет собой синдром Альпорта или атрезию желчного протока.

68. Применение по п.60, где заболевание представляет собой острое повреждение легкого.

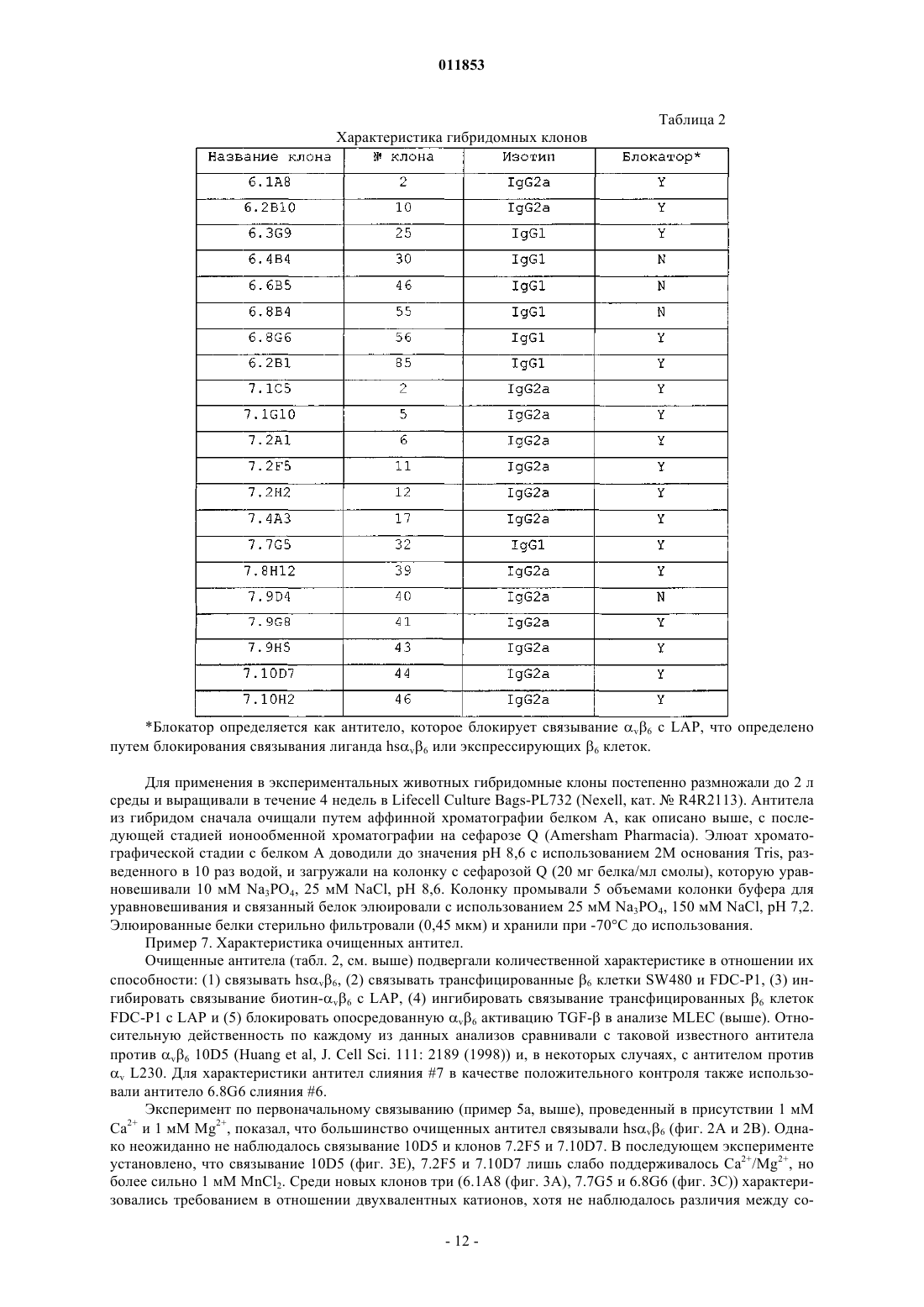

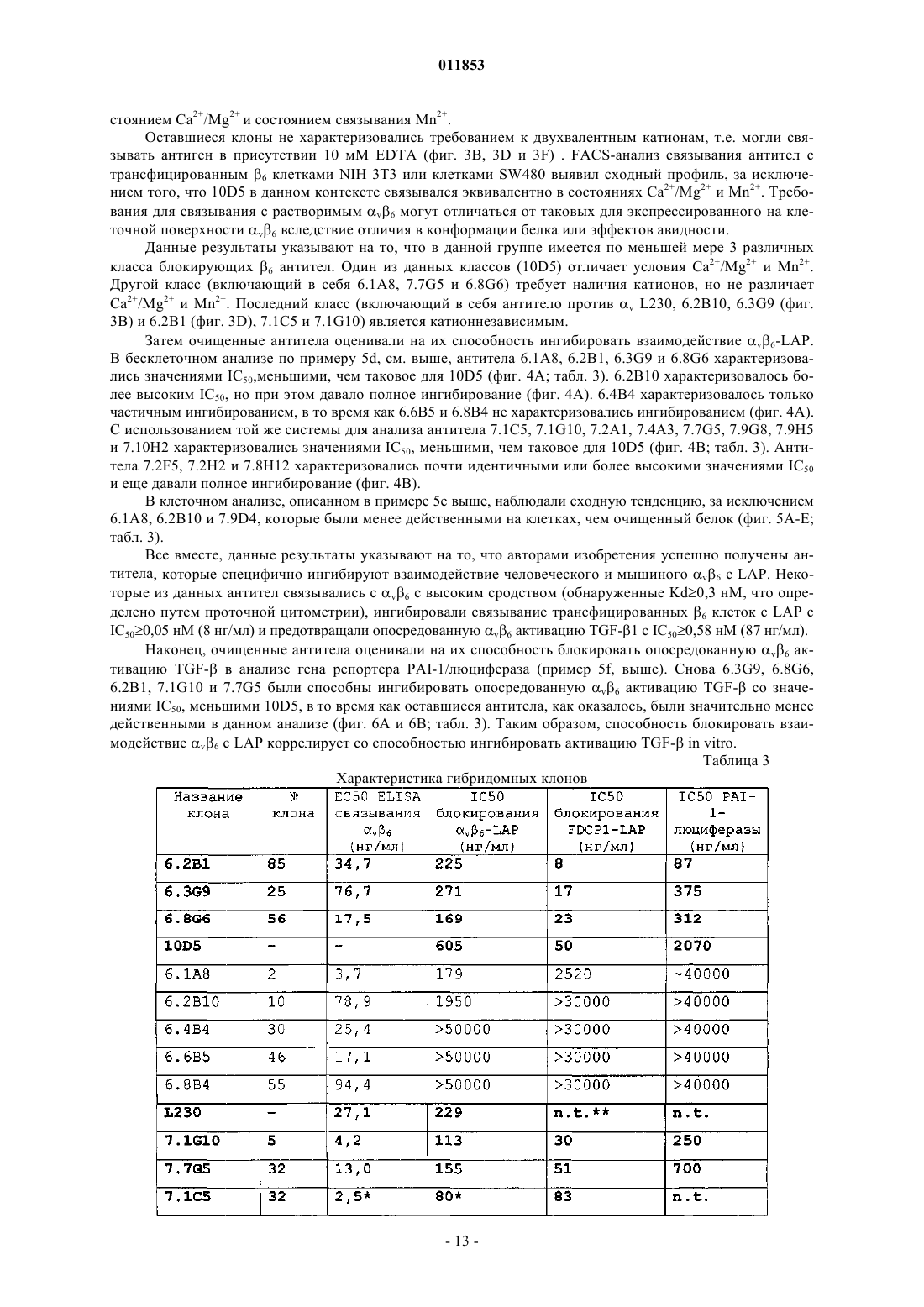

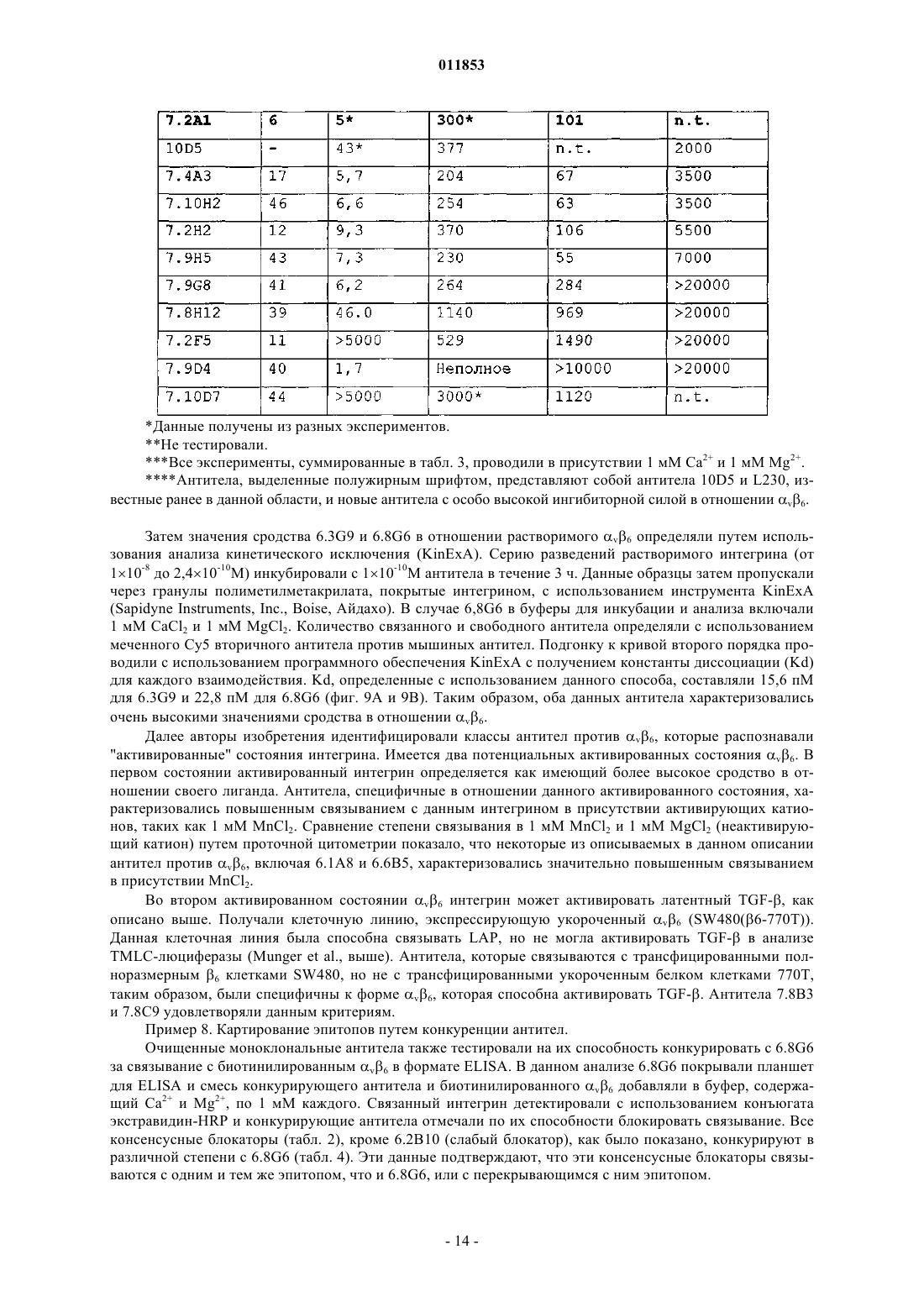

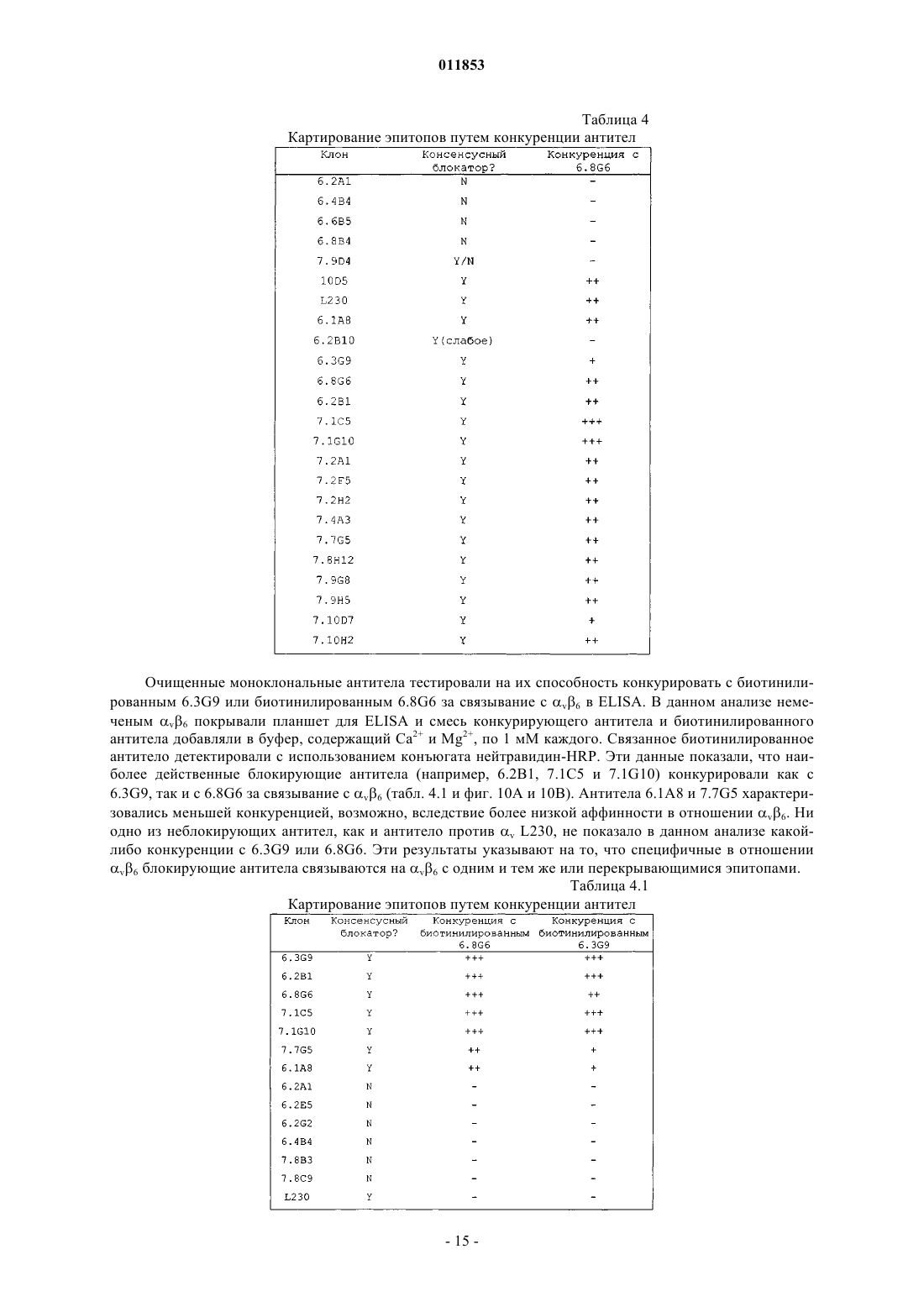

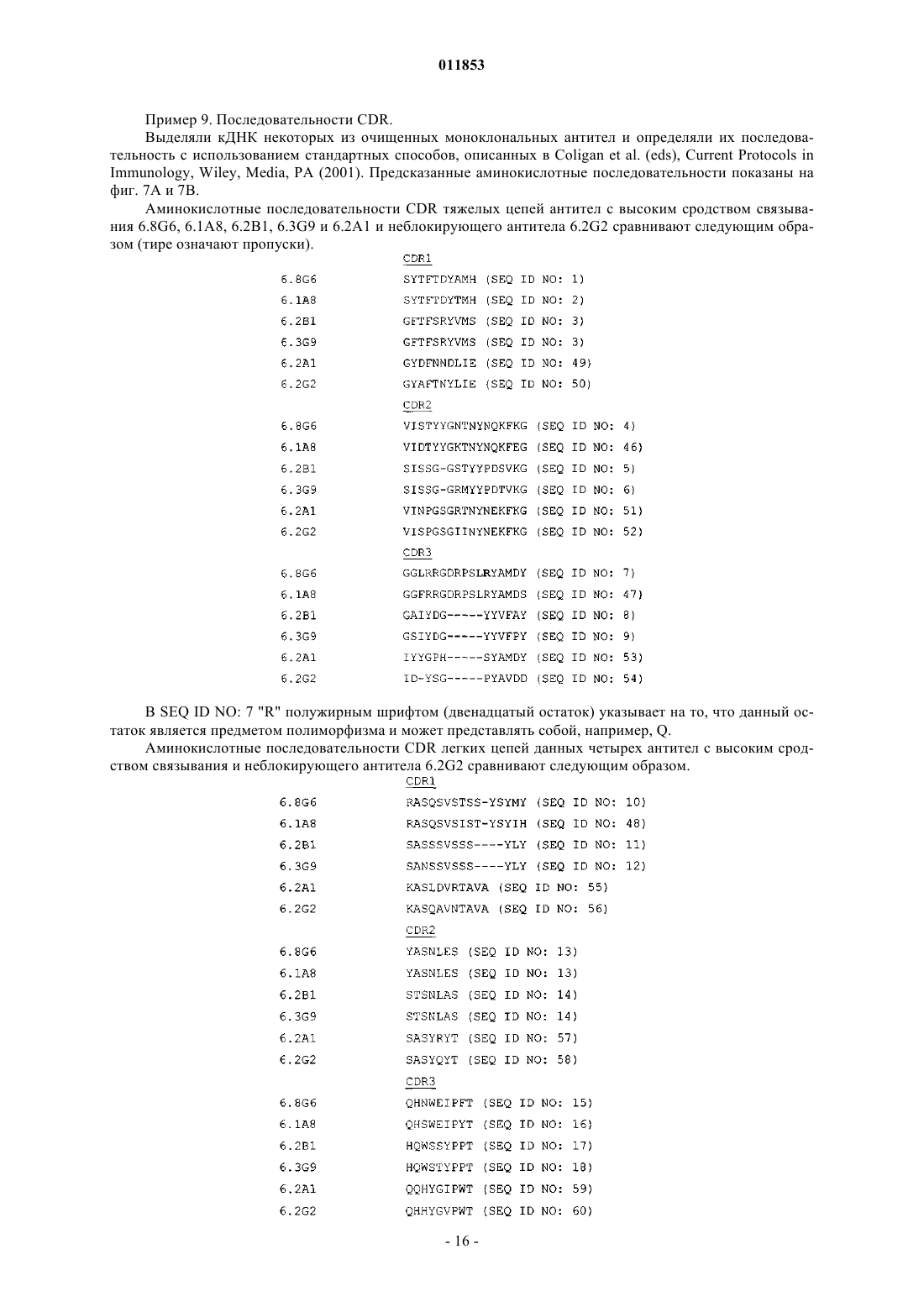

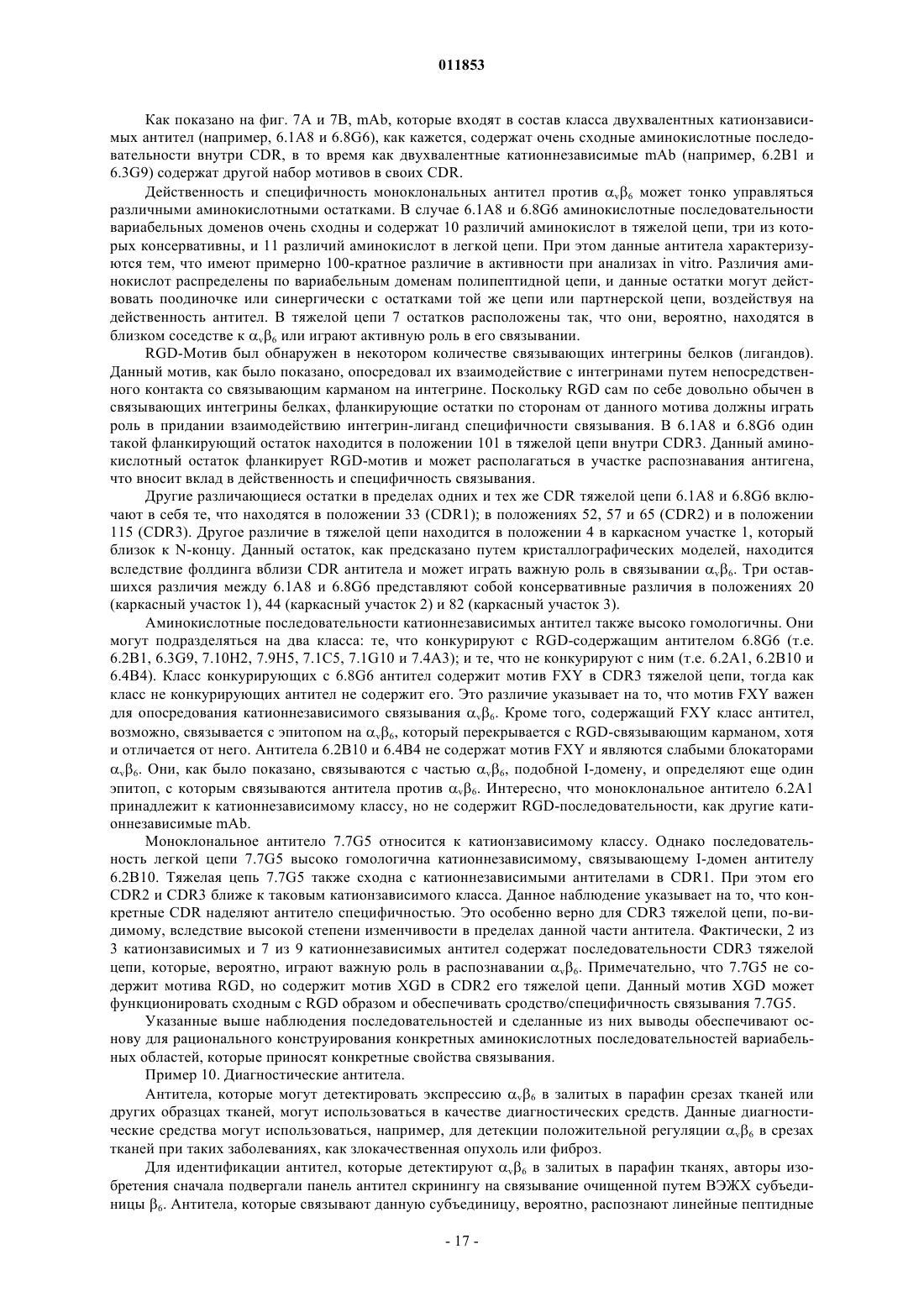

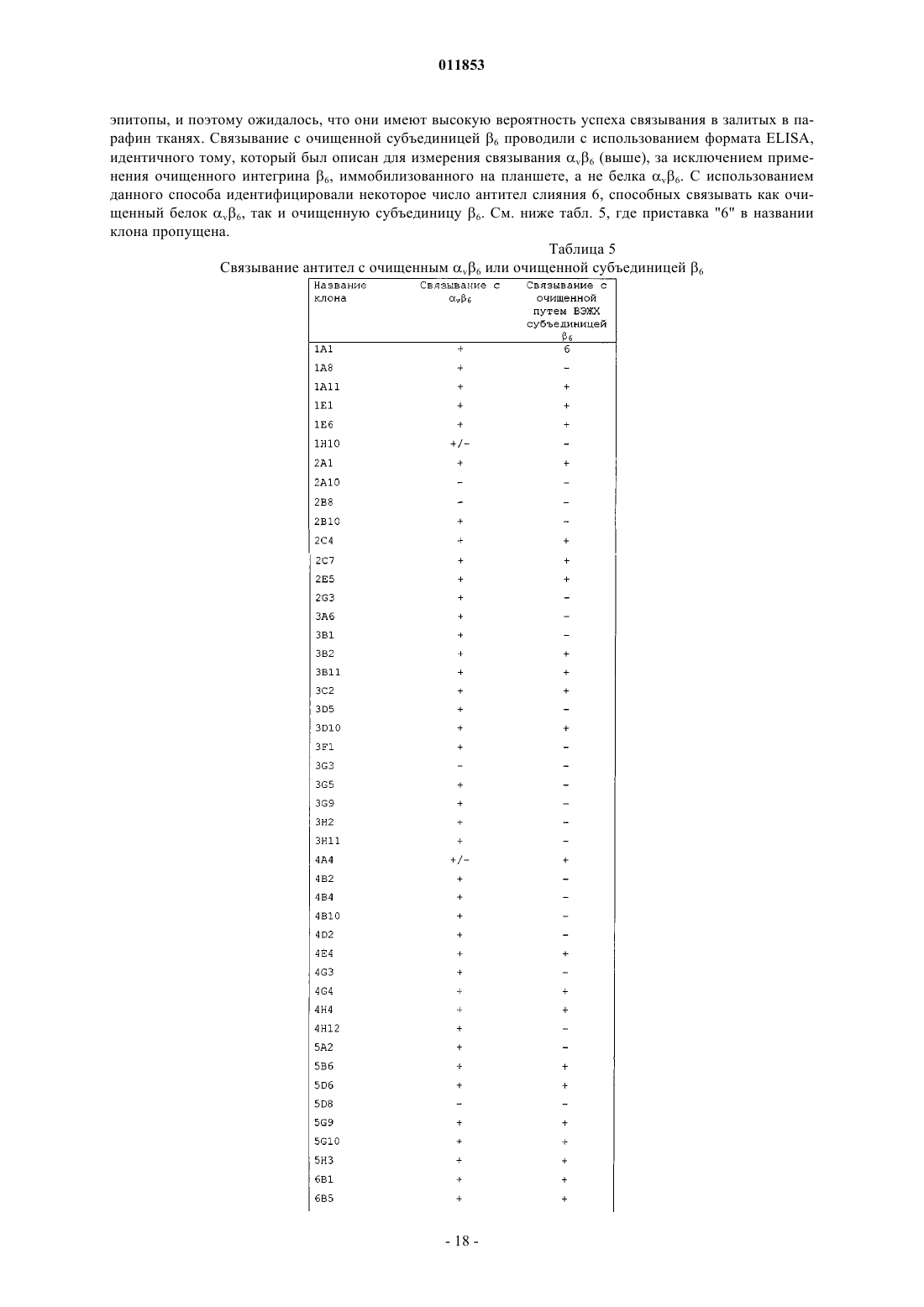

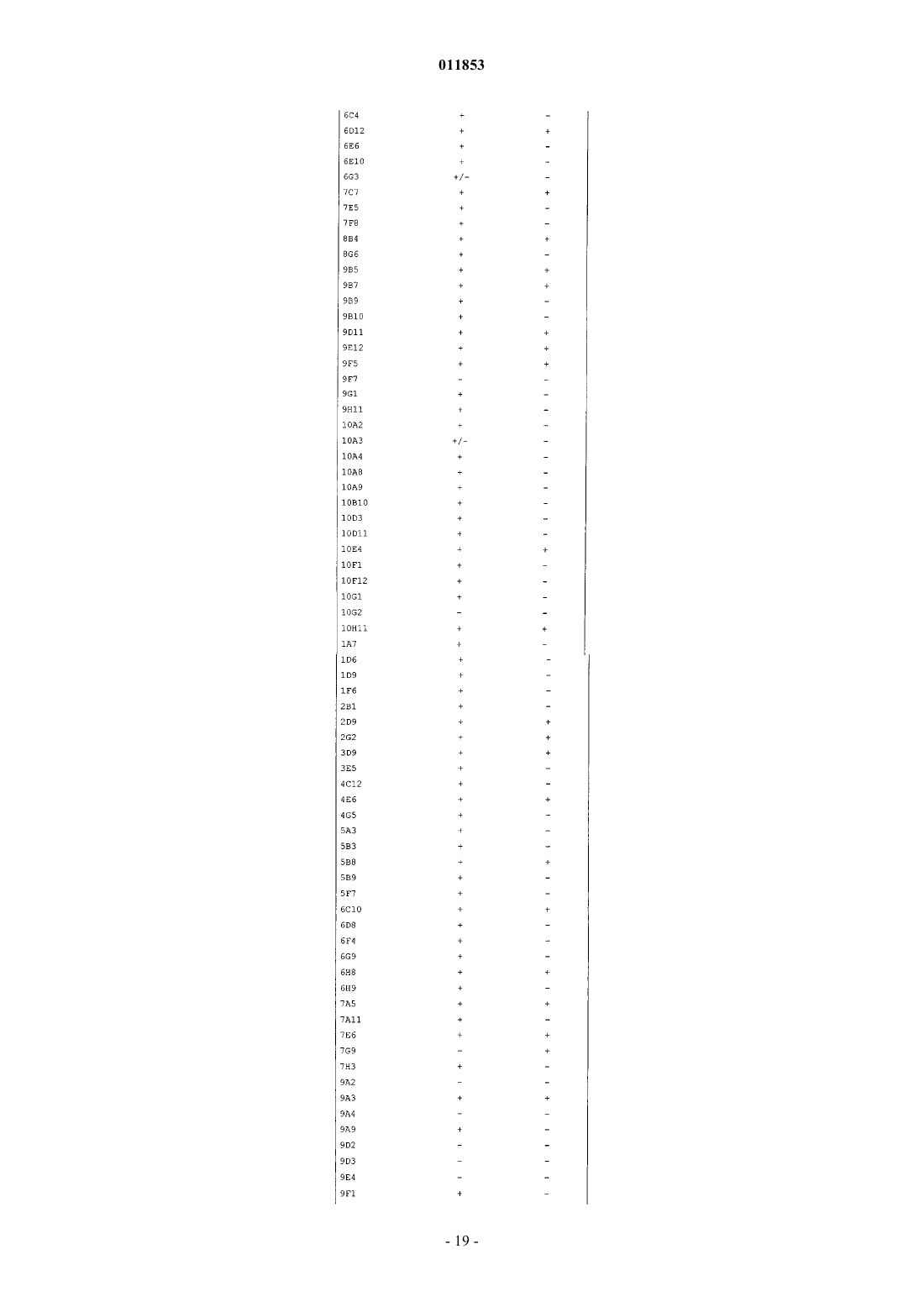

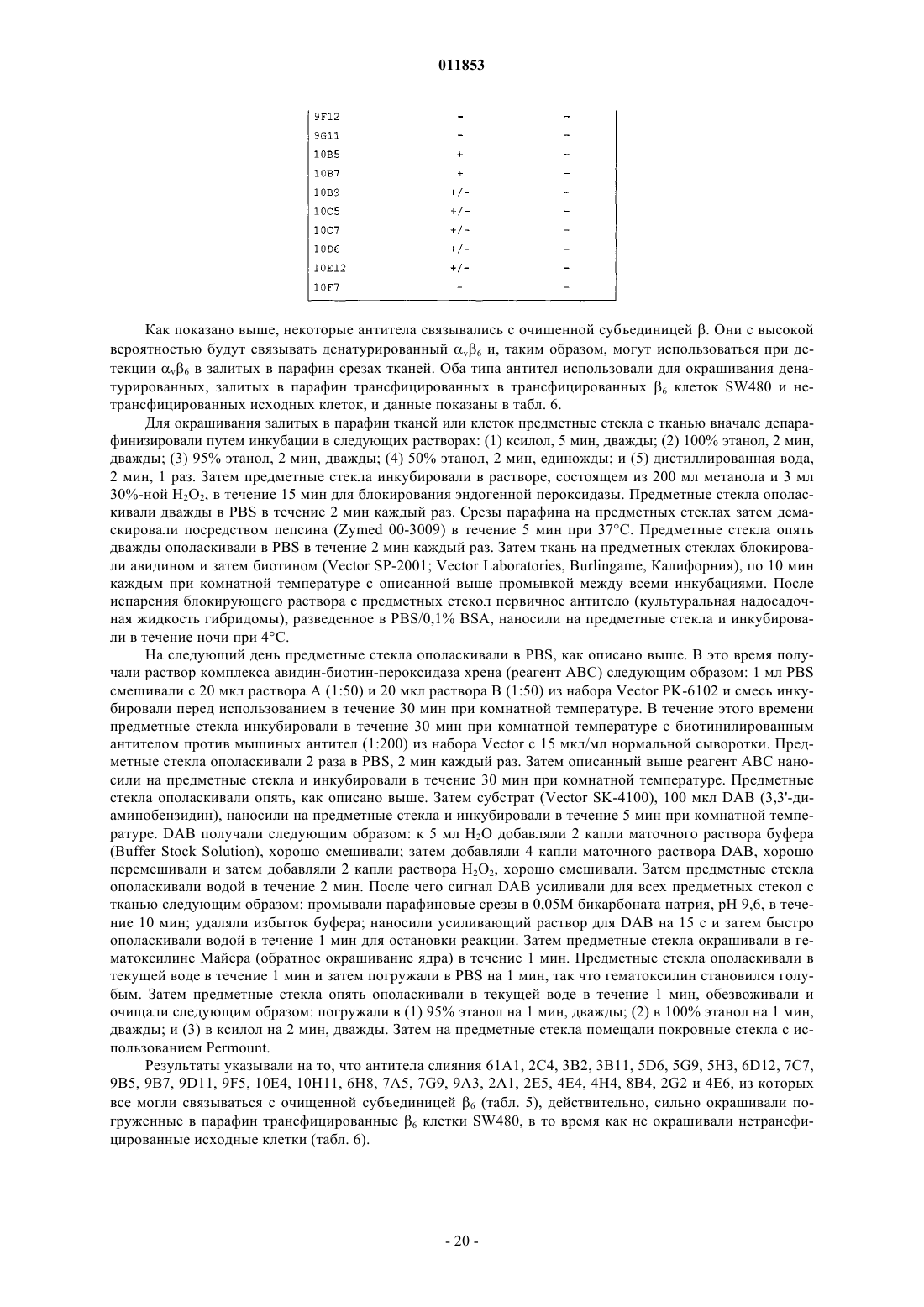

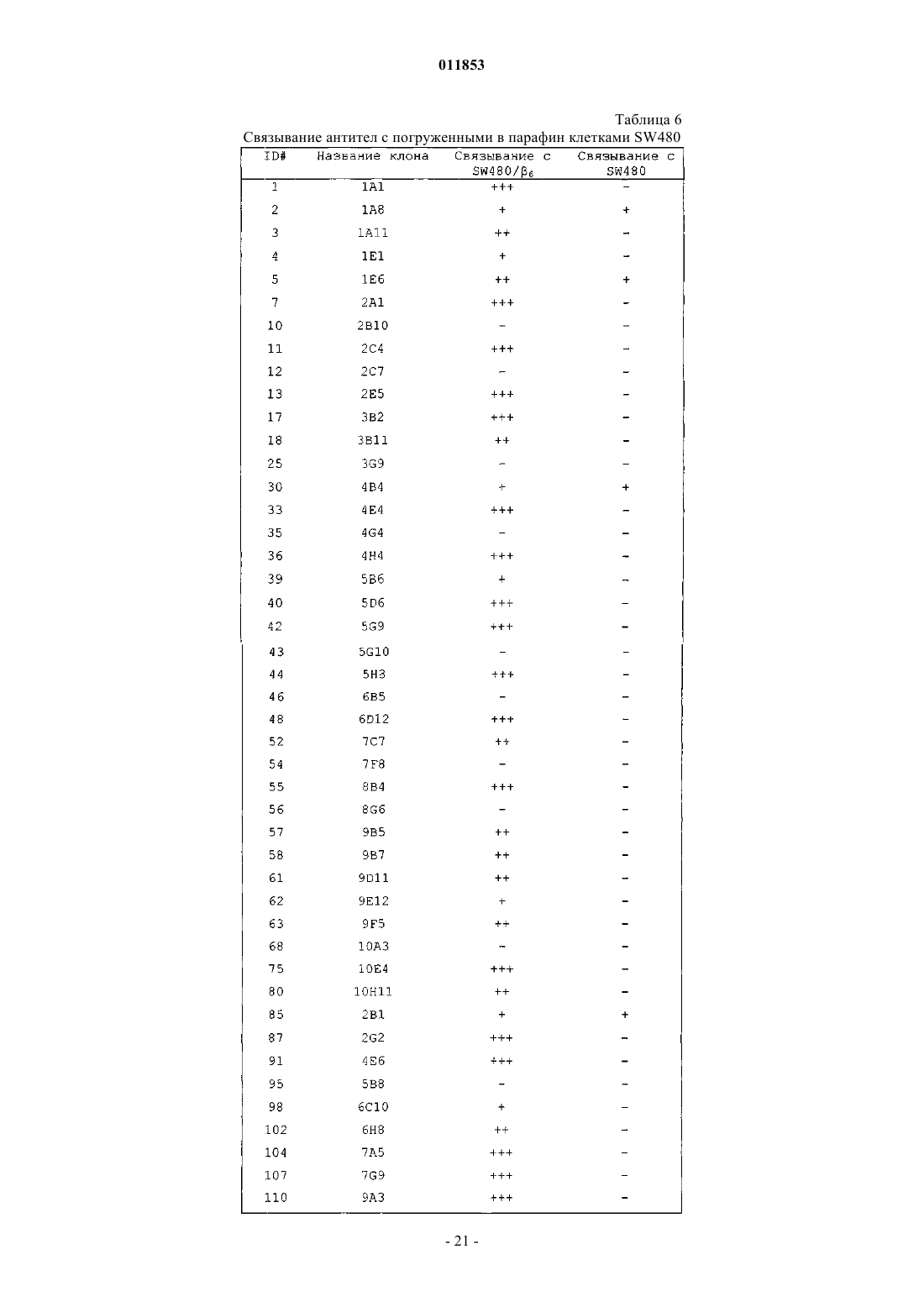

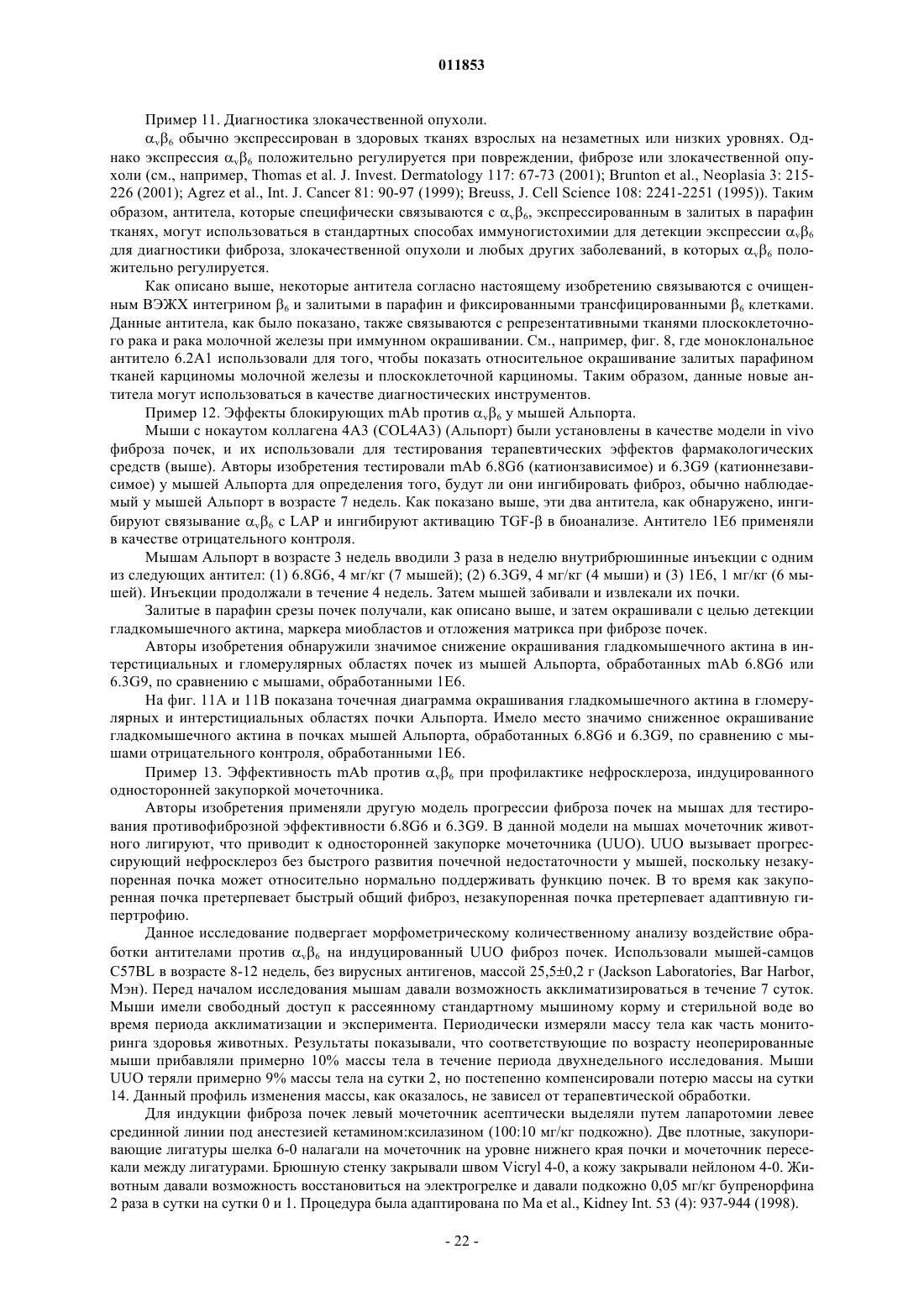

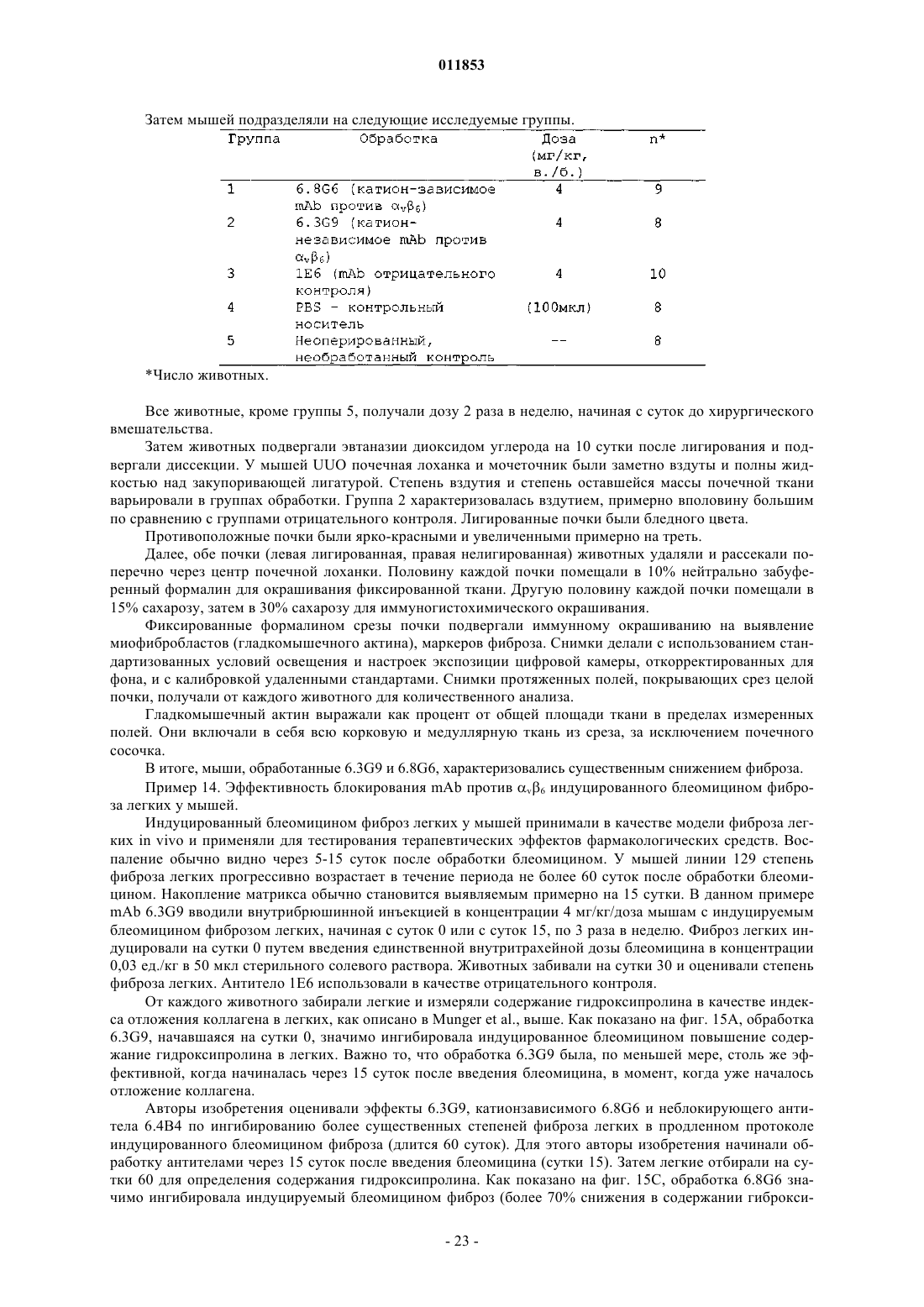

Текст