Способ лечения воспаления и связанных с ним заболеваний и способ улучшения уровня не менее одного показателя крови, а также способ очистки дрожжевой рибонуклеиновой кислоты

Формула / Реферат

1. Способ лечения воспаления и связанных с ним заболеваний за счет стабилизации клеточных мембран, отличающийся тем, что млекопитающим, которые нуждаются в таком лечении, назначают очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в эффективном количестве, способном улучшать симптомы воспаления или связанных с ними заболеваний, в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что млекопитающим, у которых имеются повреждения клеточных мембран, назначают очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в эффективном количестве, способном стабилизировать повреждение клеточной мембраны, в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что млекопитающим, которые нуждаются в таком лечении, назначают очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в эффективном количестве, способном угнетать окисление компонентов клеточных мембран млекопитающих, в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что млекопитающим, которые нуждаются в таком лечении, назначают очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в эффективном количестве, способном нормализовать активность NO-синтетазы, в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что млекопитающим, которые нуждаются в таком лечении, назначают очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в эффективном количестве, способном угнетать агрегацию тромбоцитов, в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что млекопитающим, которые нуждаются в таком лечении, назначают очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в эффективном количестве, способном препятствовать или лечить цитопению крови, в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

7. Способ в соответствии с любым из пп.1-6, отличающийся тем, что очищенную рибонуклеиновую кислоту назначают интрадермально, подкожно, перорально, интраабдоминально, внутримышечно или внутривенно либо назначают в месте воспаления или в месте, связанном с воспалительным заболеванием.

8. Способ в соответствии с любым из пп.1-6, отличающийся тем, что очищенную рибонуклеиновую кислоту назначают в виде капсул.

9. Способ в соответствии с любым из пп.1-6, отличающийся тем, что очищенную рибонуклеиновую кислоту назначают в виде суппозиториев.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что связанным с ним заболеванием является инфаркт.

11. Способ по п.1, отличающийся тем, что связанным с ним заболеванием является инсульт.

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что связанным с ним заболеванием является артрит.

13. Способ в соответствии с любым из пп.1-6, отличающийся тем, что очищенную рибонуклеиновую кислоту назначают в виде фармацевтической композиции, которая содержит очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

14. Способ улучшения уровня не менее одного показателя крови за счет стабилизации мембран клеток крови, отличающийся тем, что млекопитающим, которые нуждаются в таком лечении, назначают очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в эффективном количестве, способном улучшать уровень не менее одного показателя крови, в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

15. Способ по п.14, отличающийся тем, что такой показатель крови выбирают из соответствующих уровней лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, гемоглобина, нейтрофилов и гематокрита.

16. Способ по п.14, отличающийся тем, что млекопитающим, которые требуют профилактики или лечения анемии, назначают очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

17. Способ по п.14, отличающийся тем, что млекопитающим, которые требуют профилактики или лечения тромбоцитопении, назначают очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

18. Способ по п.14, отличающийся тем, что млекопитающим, которые требуют профилактики или лечения нейтропении, назначают очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

19. Способ в соответствии с любым из пп.14-18, отличающийся тем, что очищенную рибонуклеиновую кислоту назначают интрадермально, подкожно, перорально, интраабдоминально, внутримышечно или внутривенно либо назначают в месте воспаления или в месте, связанном с воспалительным заболеванием.

20. Способ в соответствии с любым из пп.14-18, отличающийся тем, что очищенную рибонуклеиновую кислоту назначают в виде капсул.

21. Способ в соответствии с любым из пп.14-18, отличающийся тем, что очищенную рибонуклеиновую кислоту назначают в виде суппозиториев.

22. Способ в соответствии с любым из пп.14-18, отличающийся тем, что очищенную рибонуклеиновую кислоту назначают в виде фармацевтической композиции, которая содержит очищенную дрожжевую рибонуклеиновую кислоту в фармакологически приемлемых наполнителях, носителях и растворах.

23. Способ очистки дрожжевой рибонуклеиновой кислоты, отличающийся тем, что рибонуклеиновую кислоту очищают от белков и ДНК при помощи многократной инкубации с применением ферментов, в частности панкреатина.

24. Способ по п.23, отличающийся тем, что рибонуклеиновую кислоту получают из Saccharomyces cerevisiae.

25. Способ по п.23, отличающийся тем, что рибонуклеиновую кислоту получают из Candida utilis.

26. Способ по п.23, отличающийся тем, что очищенная рибонуклеиновая кислота содержит азот в количестве более 14,5 мас.%.

27. Способ по п.23, отличающийся тем, что очищенная рибонуклеиновая кислота содержит фосфор в количестве более 8,5 мас.%.

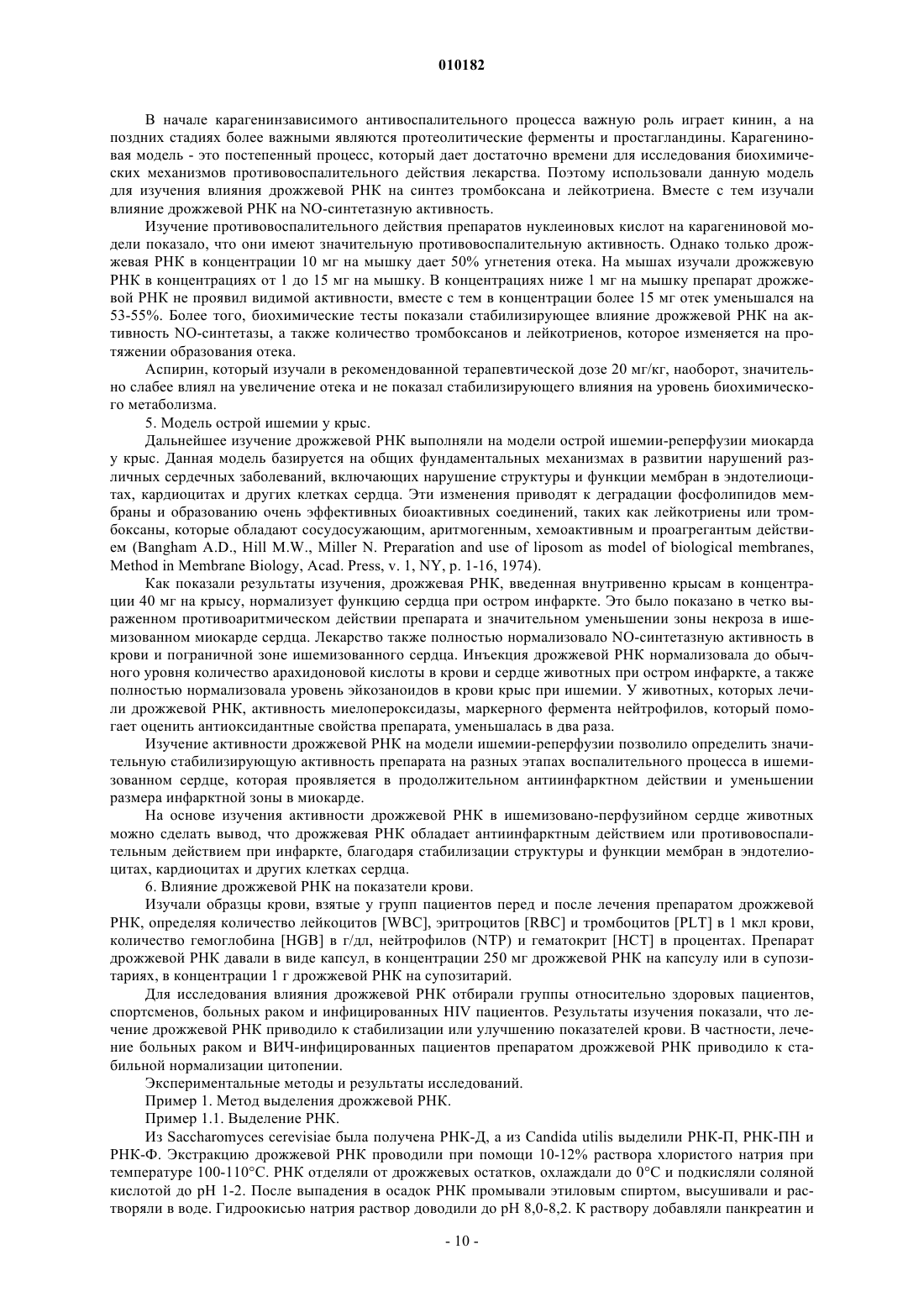

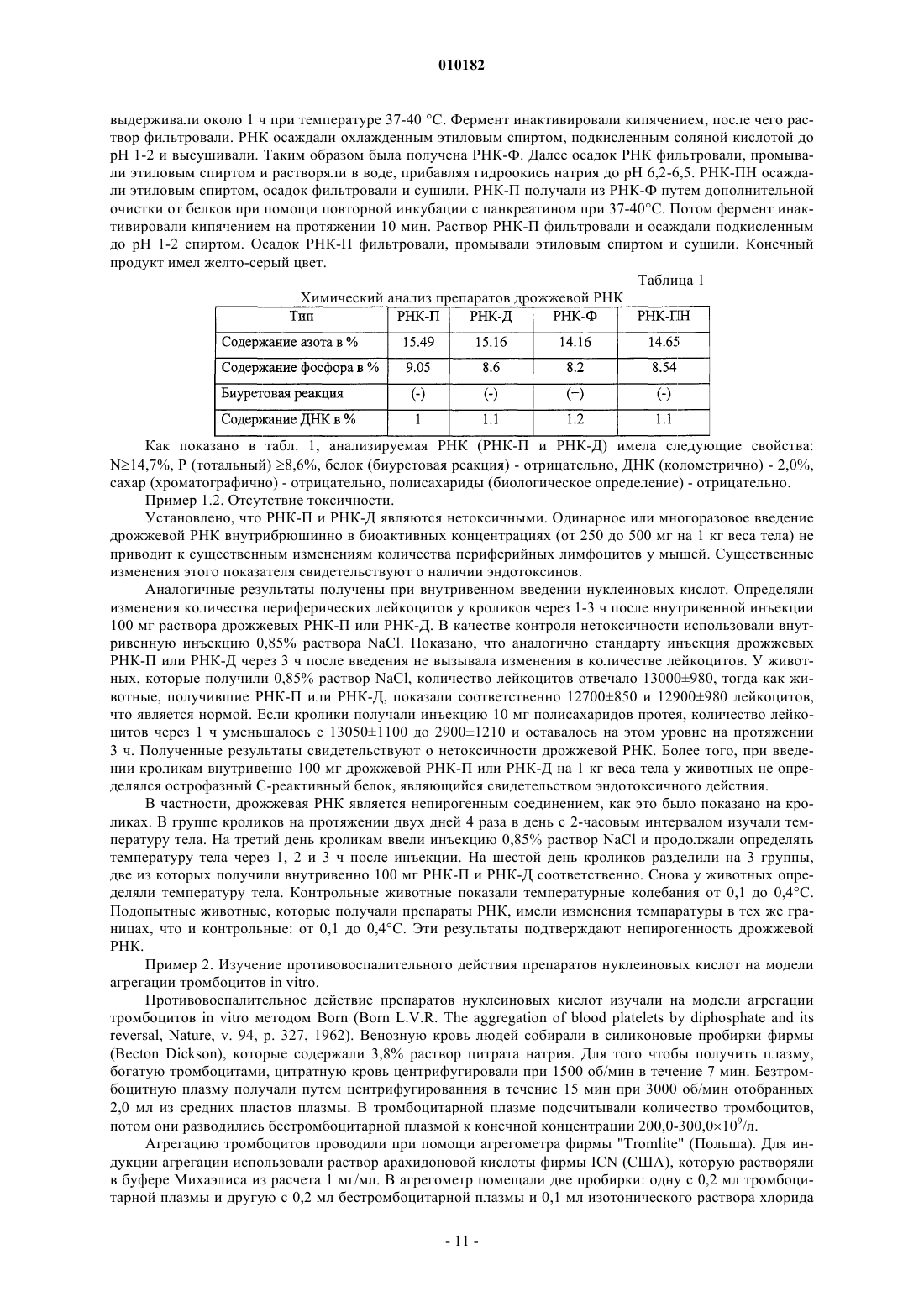

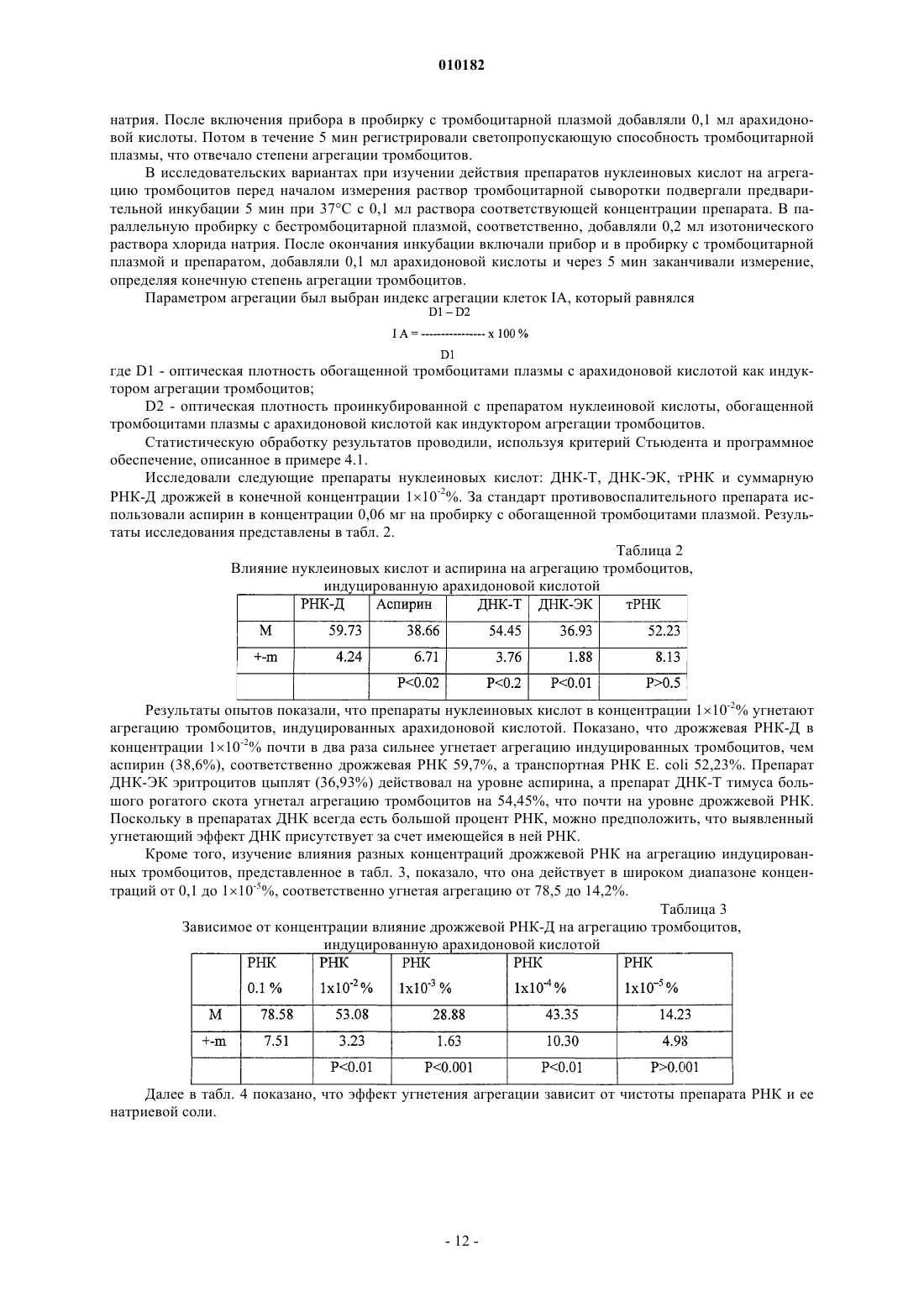

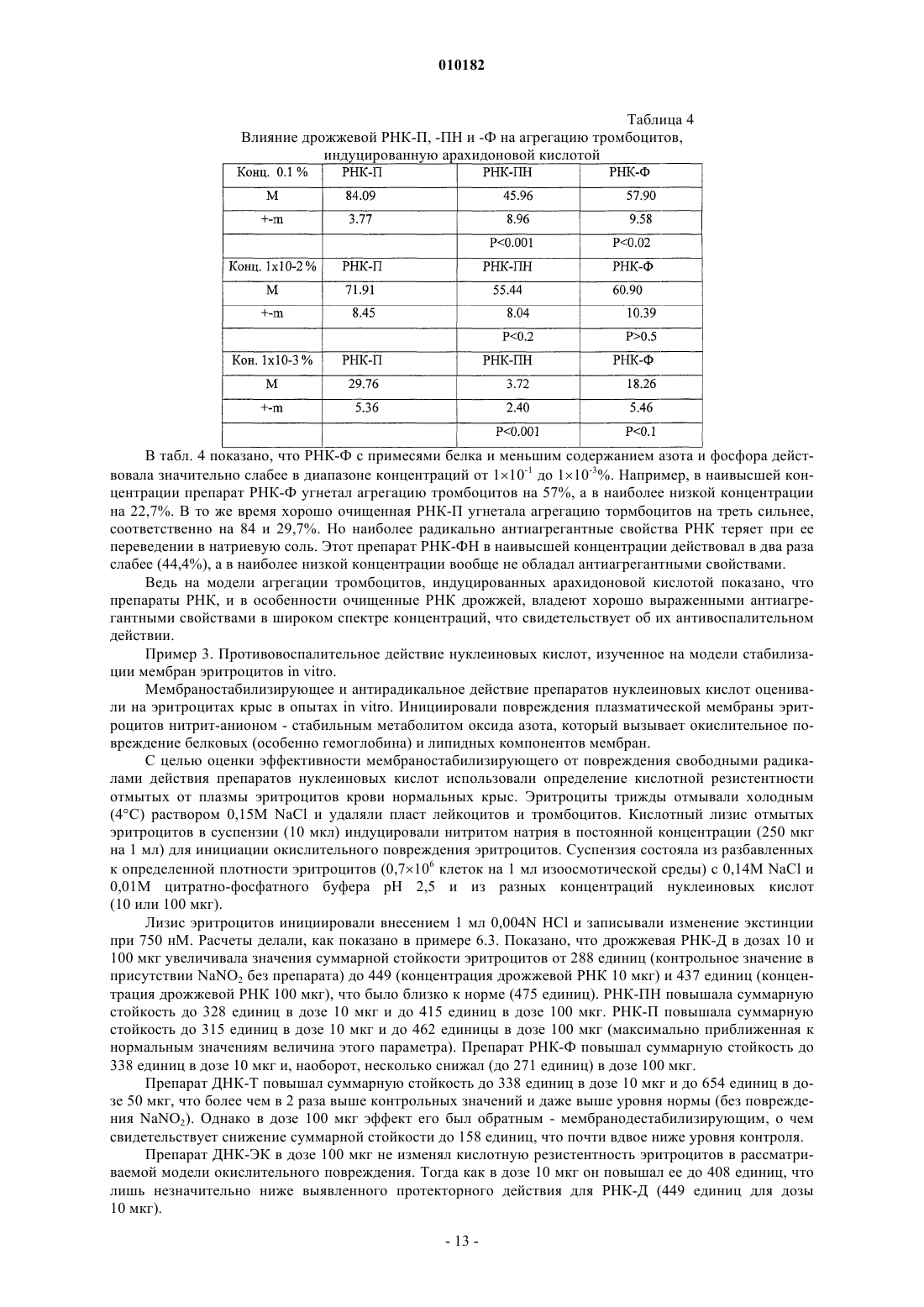

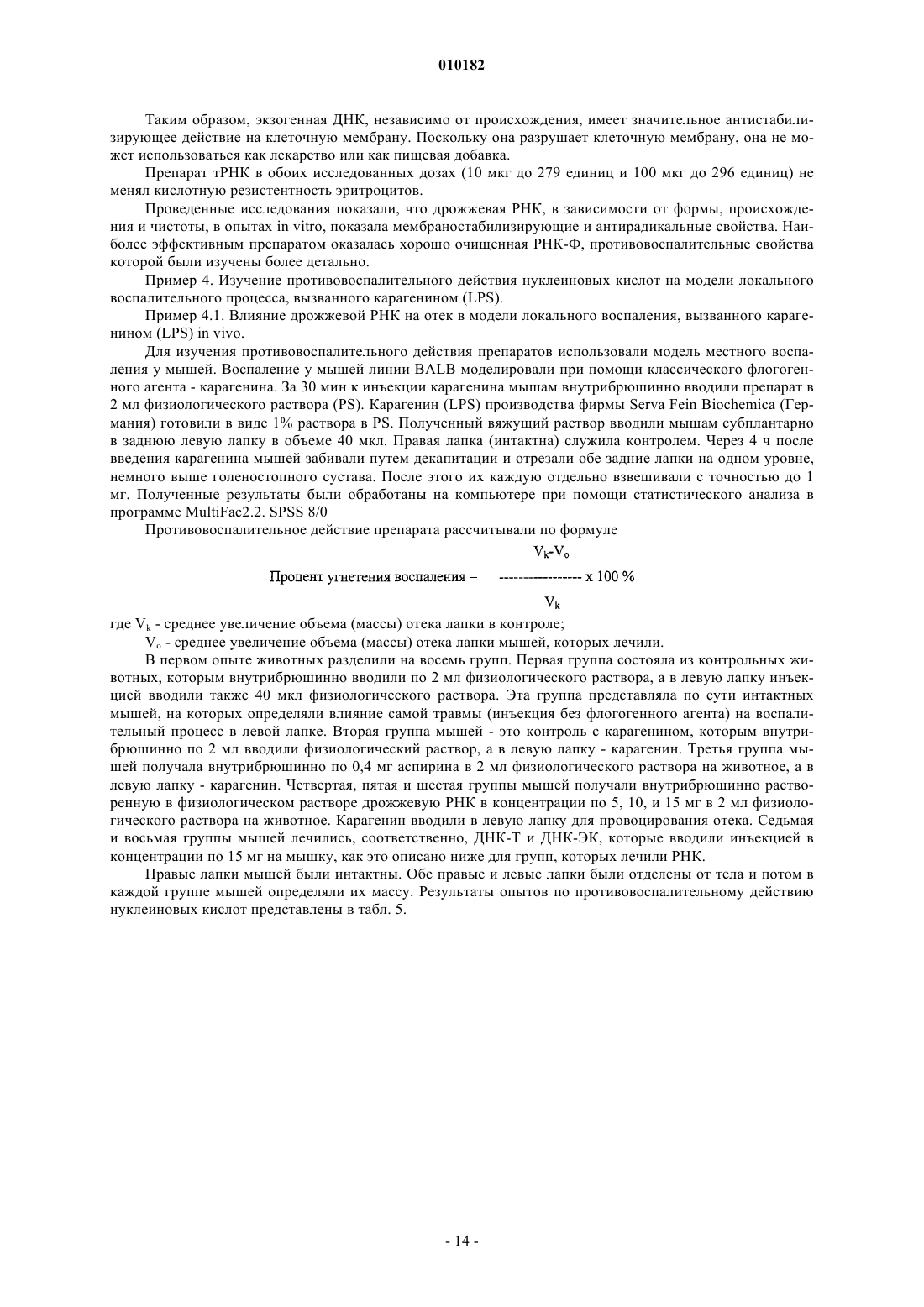

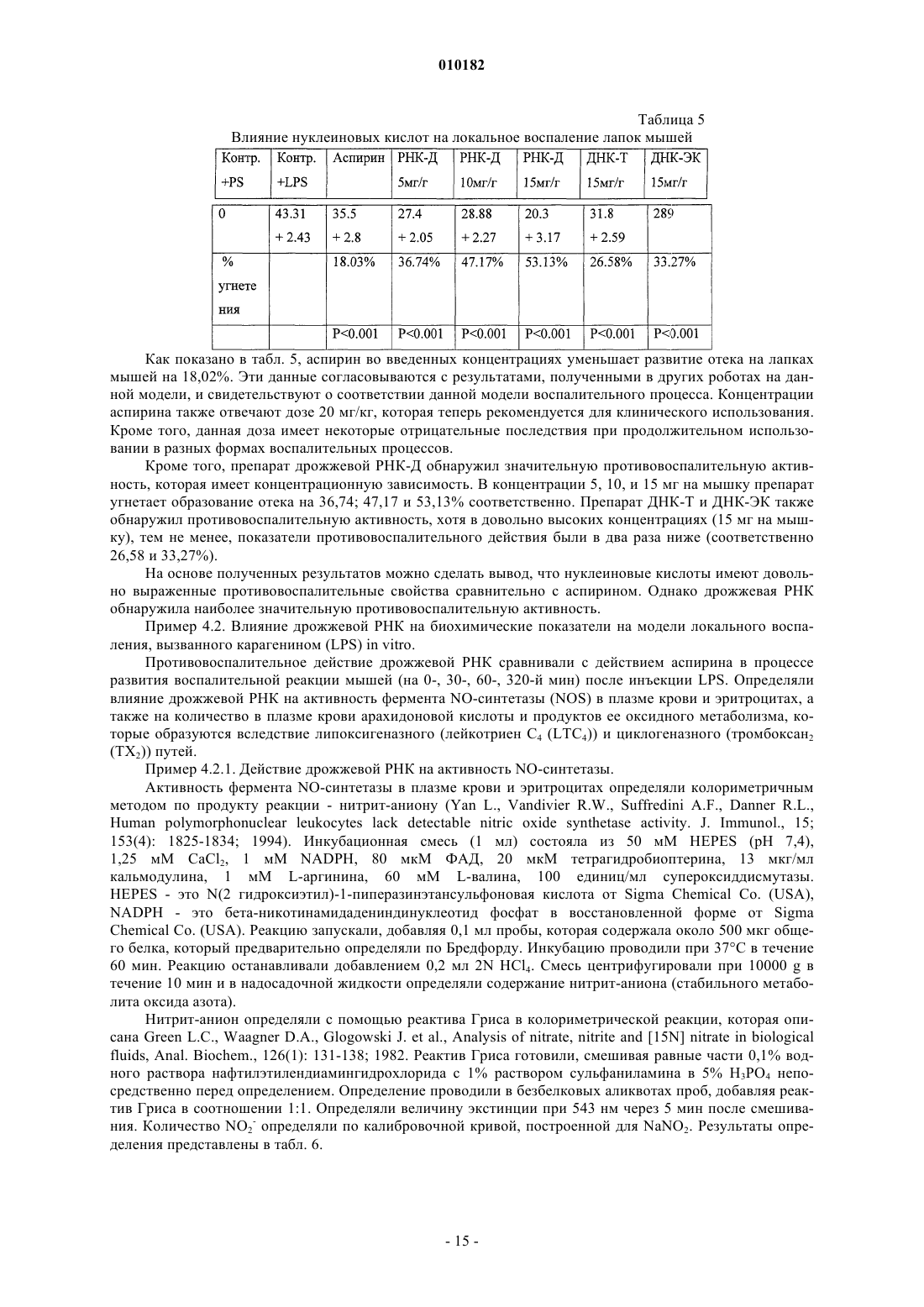

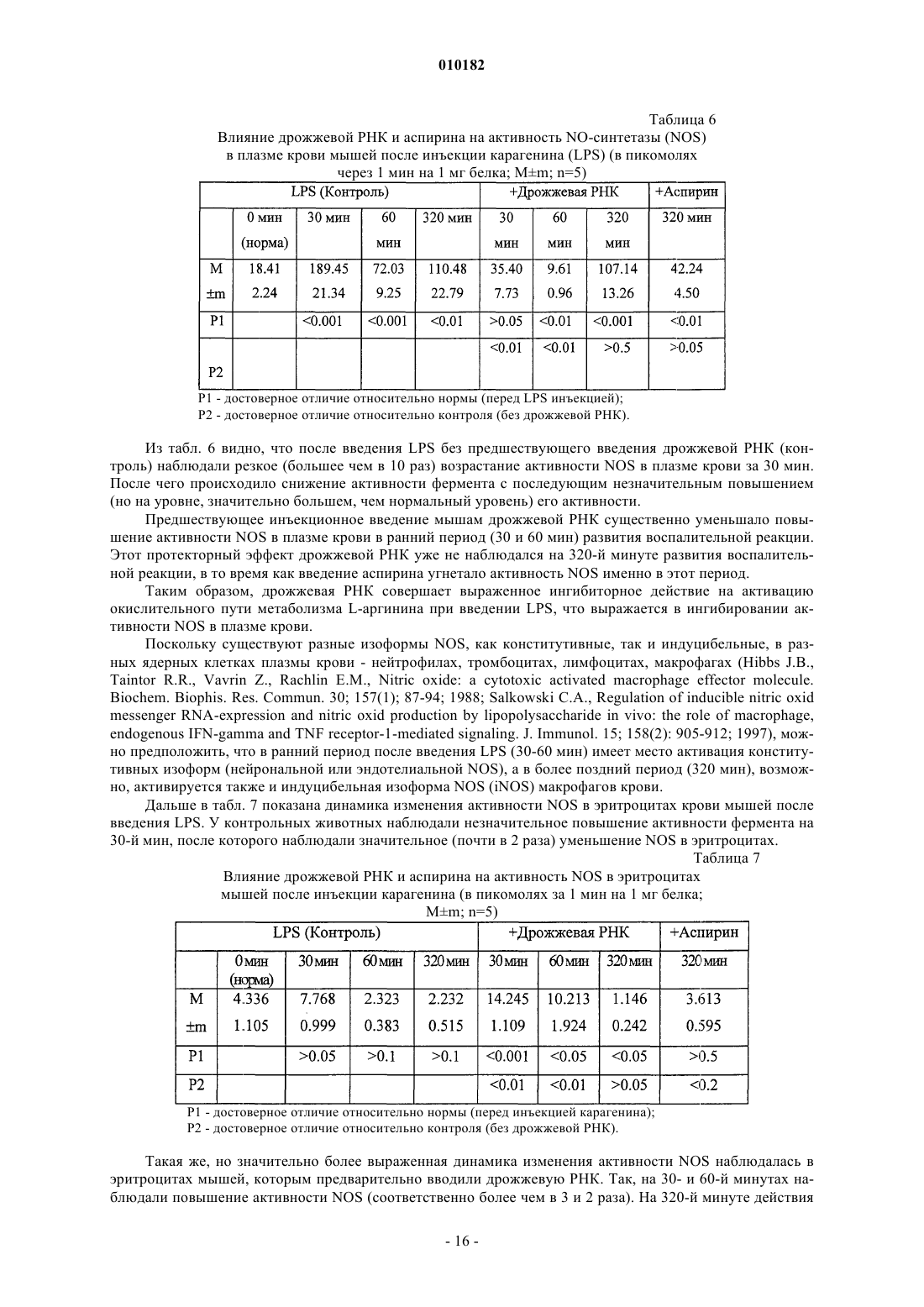

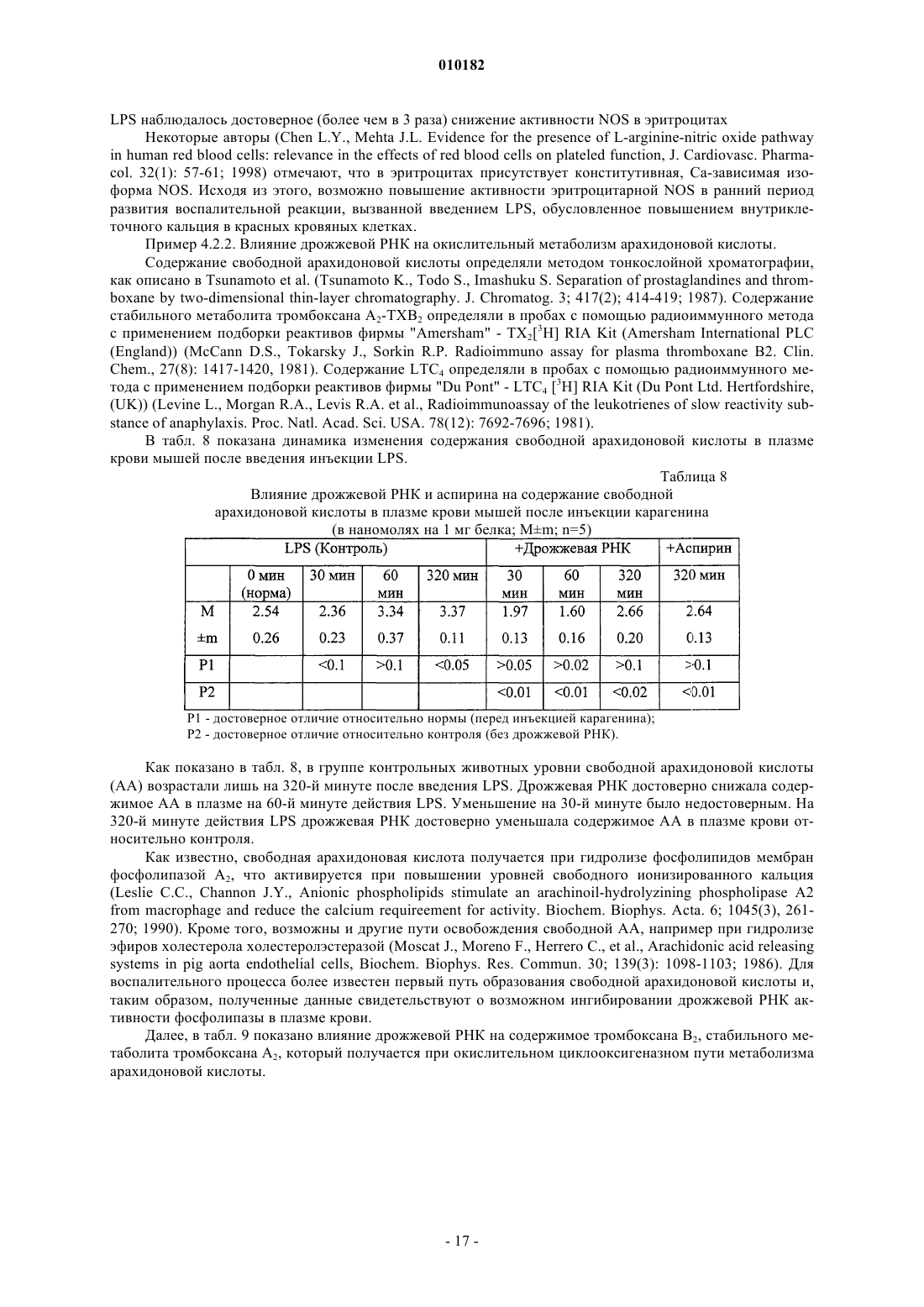

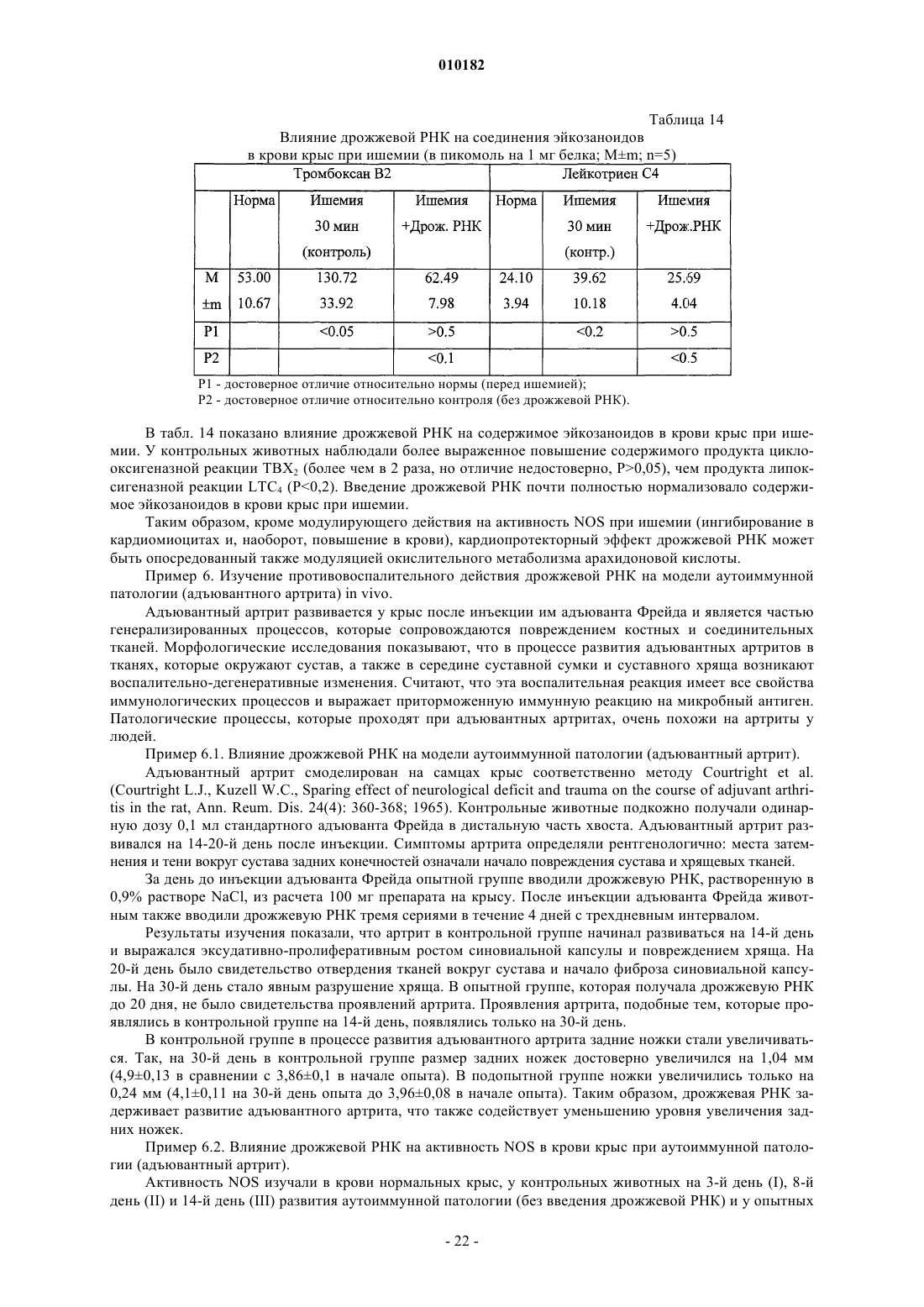

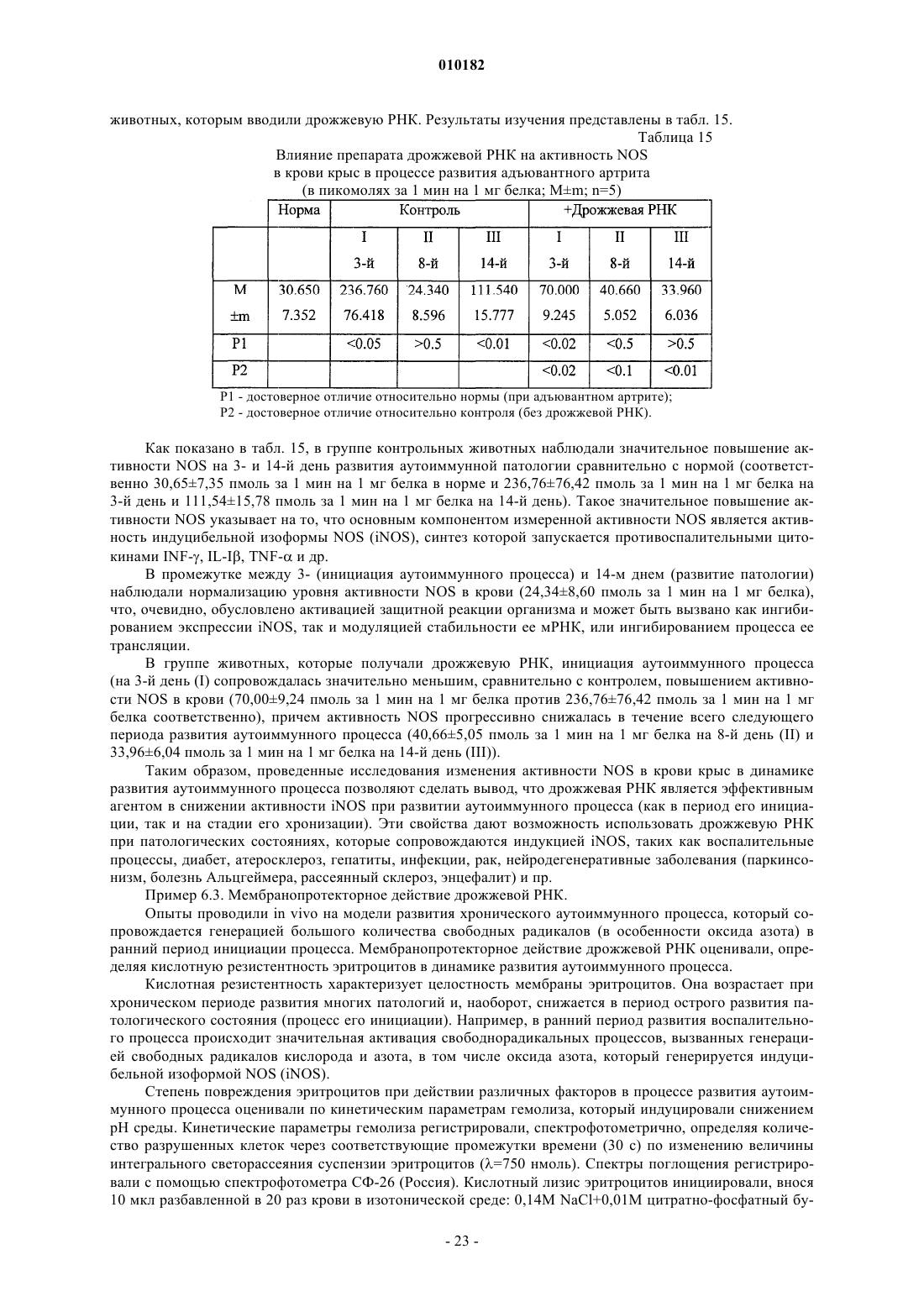

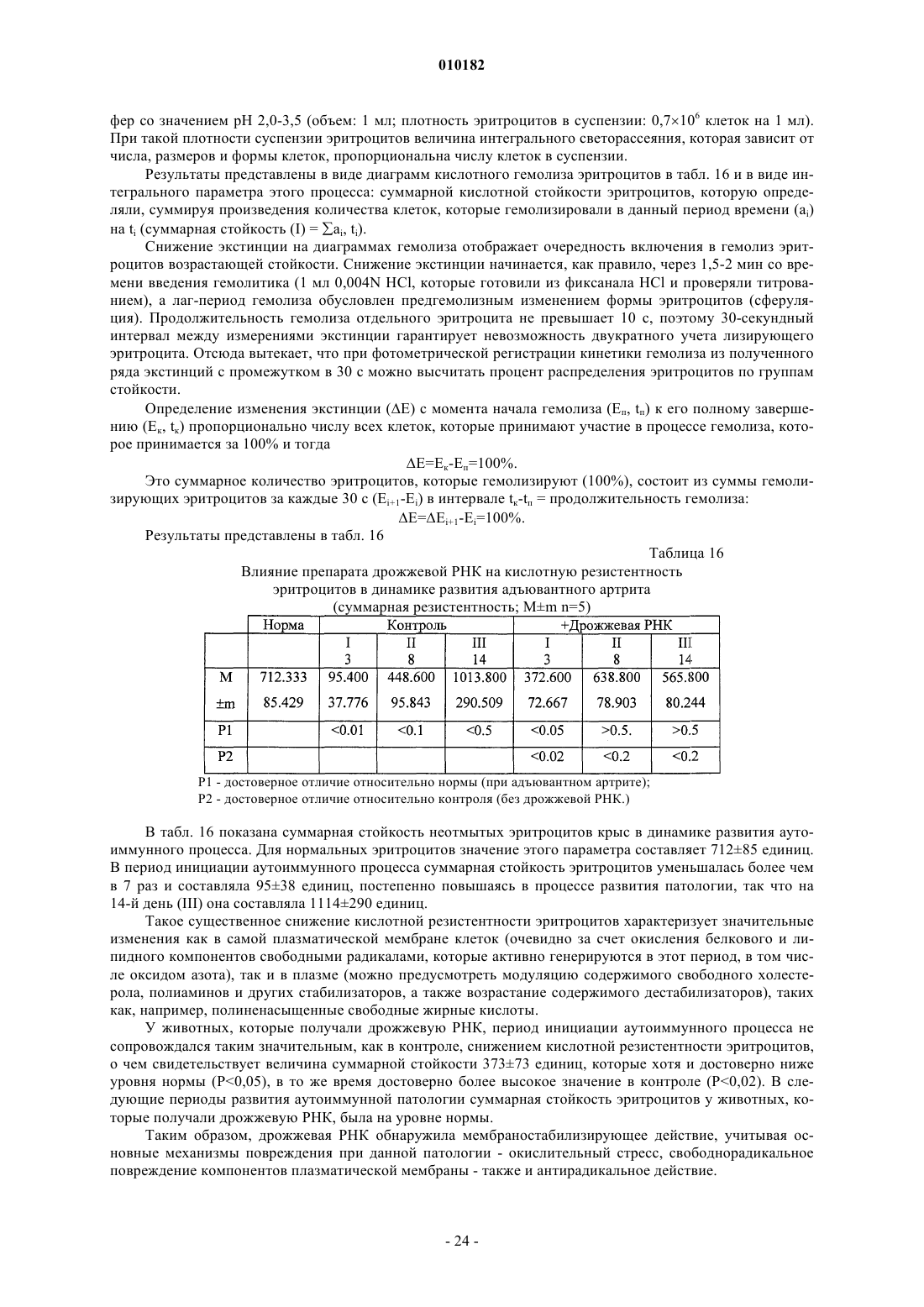

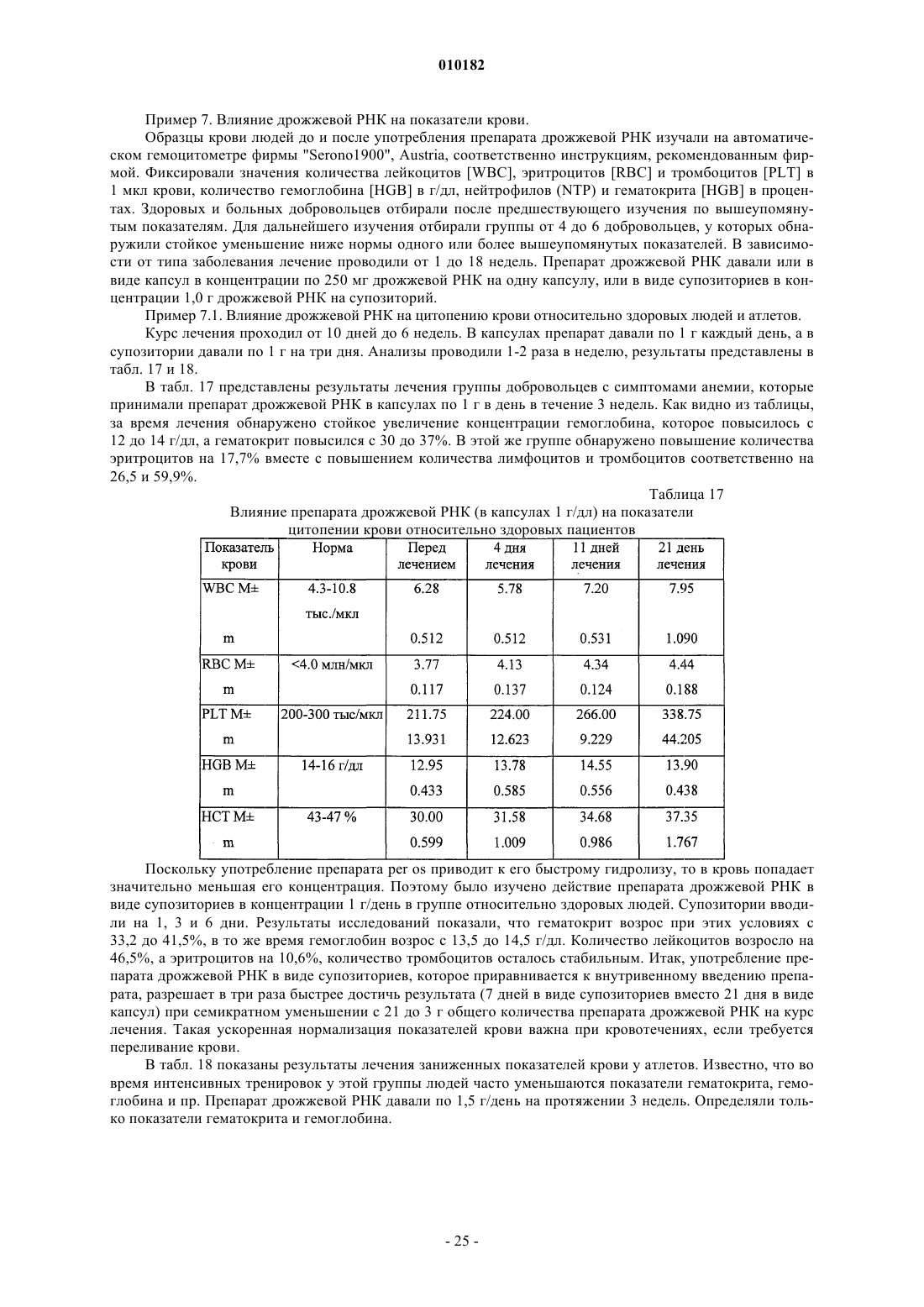

Текст