Применение ферментированного экстракта зародышей пшеницы в кормлении животных

Формула / Реферат

1. Применение ферментированного экстракта зародышей пшеницы при производстве кормов, кормовых компонентов и премиксов для увеличения привесов у животных и улучшения удельных затрат корма.

2. Применение по п.1, в котором ферментированный экстракт зародышей пшеницы применяют путем его смешивания с обычным кормом в количестве 0,1-6 г/кг корма, предпочтительно в количестве 0,3-3 г/кг корма.

3. Корм или кормовой компонент, содержащий в качестве кормовой добавки ферментированный экстракт зародышей пшеницы в количестве 0,001-10 вес.%.

4. Кормовой премикс или его компонент, содержащий в качестве кормовой добавки ферментированный экстракт зародышей пшеницы в количестве 0,001-50 вес.%.

5. Корм, кормовой компонент, премикс или его компонент по п.3 или 4, в котором ферментированный экстракт зародышей пшеницы получен из ферментированной жидкости и биомассы, которые можно получить ферментированием зародышей пшеницы дрожжами Saccharomyces cerevisiae в водной среде.

6. Способ увеличения привесов и улучшения усвоения корма у сельскохозяйственных животных, предусматривающий введение ферментированного экстракта зародышей пшеницы в качестве добавки для увеличения привесов у животных и улучшения удельных затрат корма в корм животных и задание животным корма, полученного таким образом.

7. Способ по п.6, в котором указанную добавку для увеличения привесов животных и улучшения удельных затрат корма используют в количестве 0,1-6 г/кг корма, предпочтительно в количестве 0,3-3 г/кг корма.

8. Способ по п.6 или 7, в котором сельскохозяйственные животные представляют собой крупный рогатый скот, лошадей, кроликов, поросят, откармливаемых свиней, бройлерных цыплят, яйценесущих кур, гусей или уток.

Текст

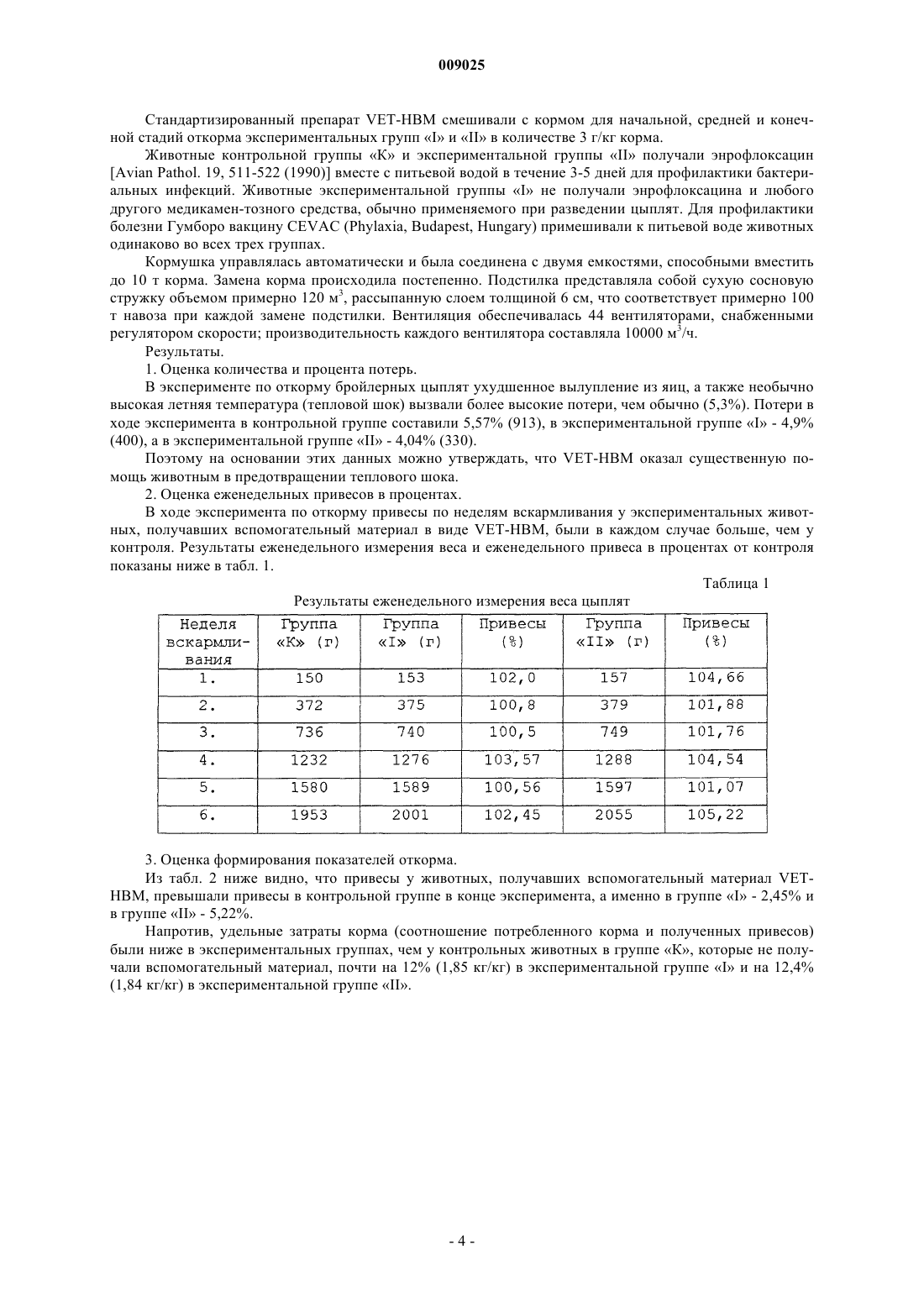

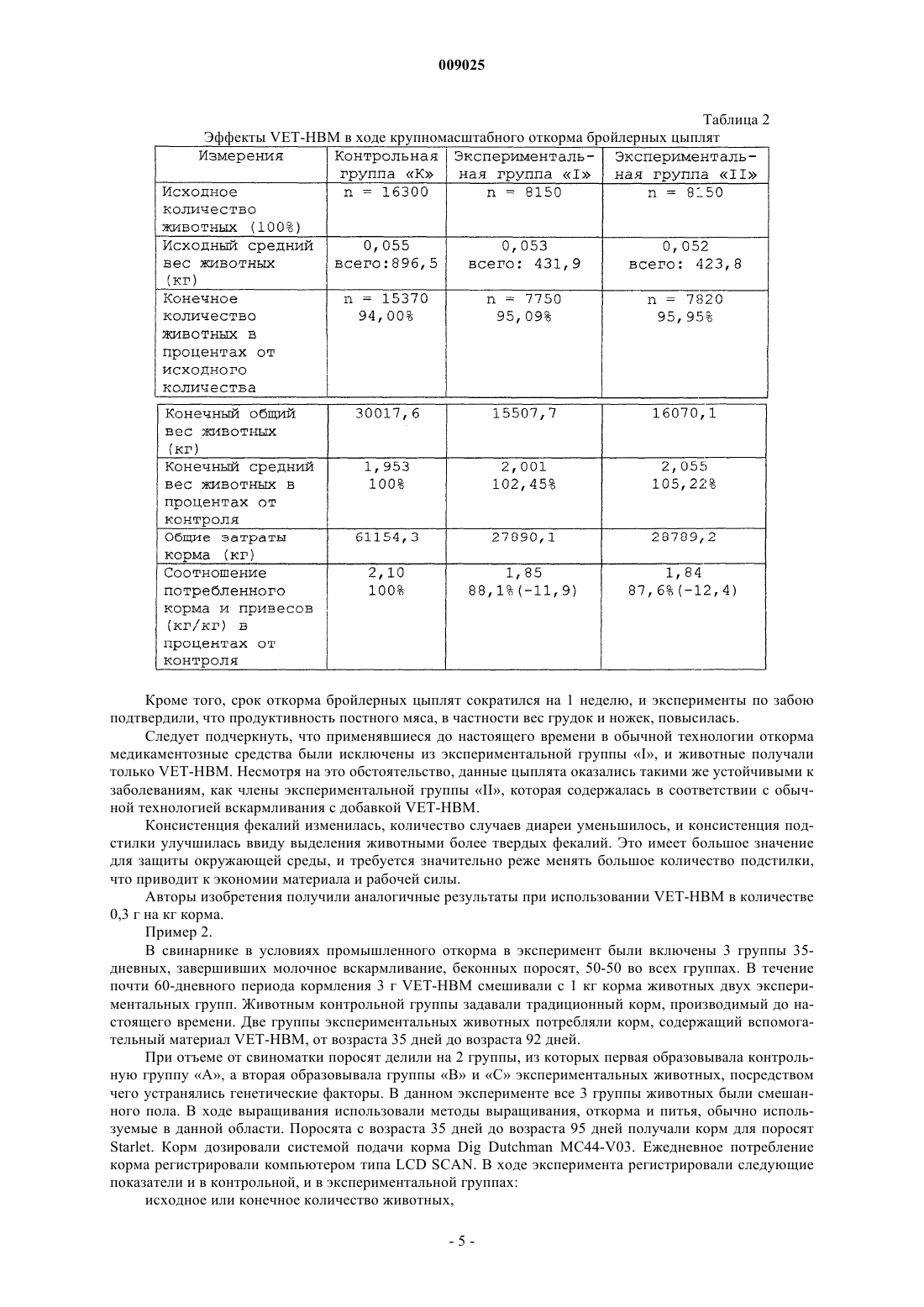

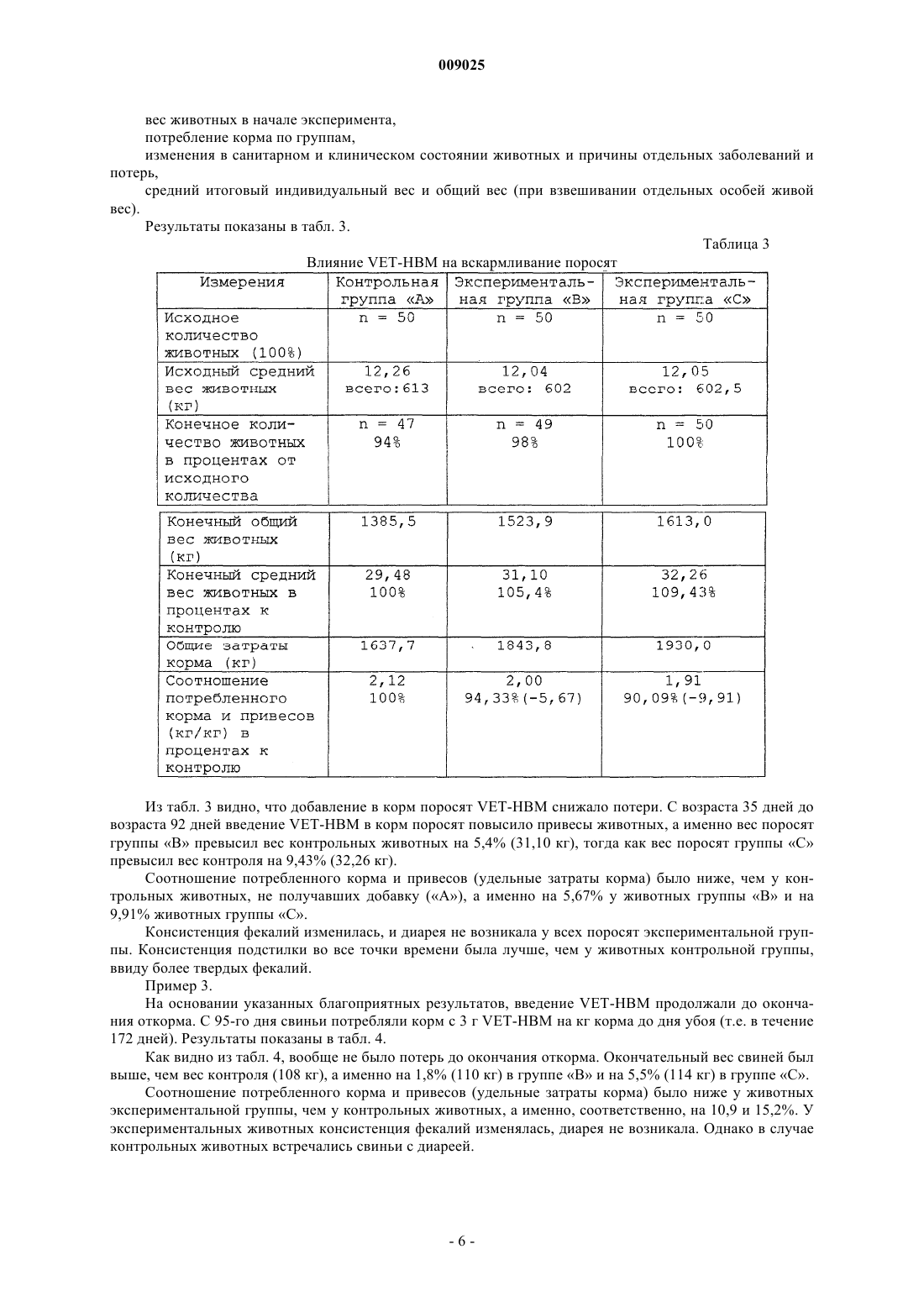

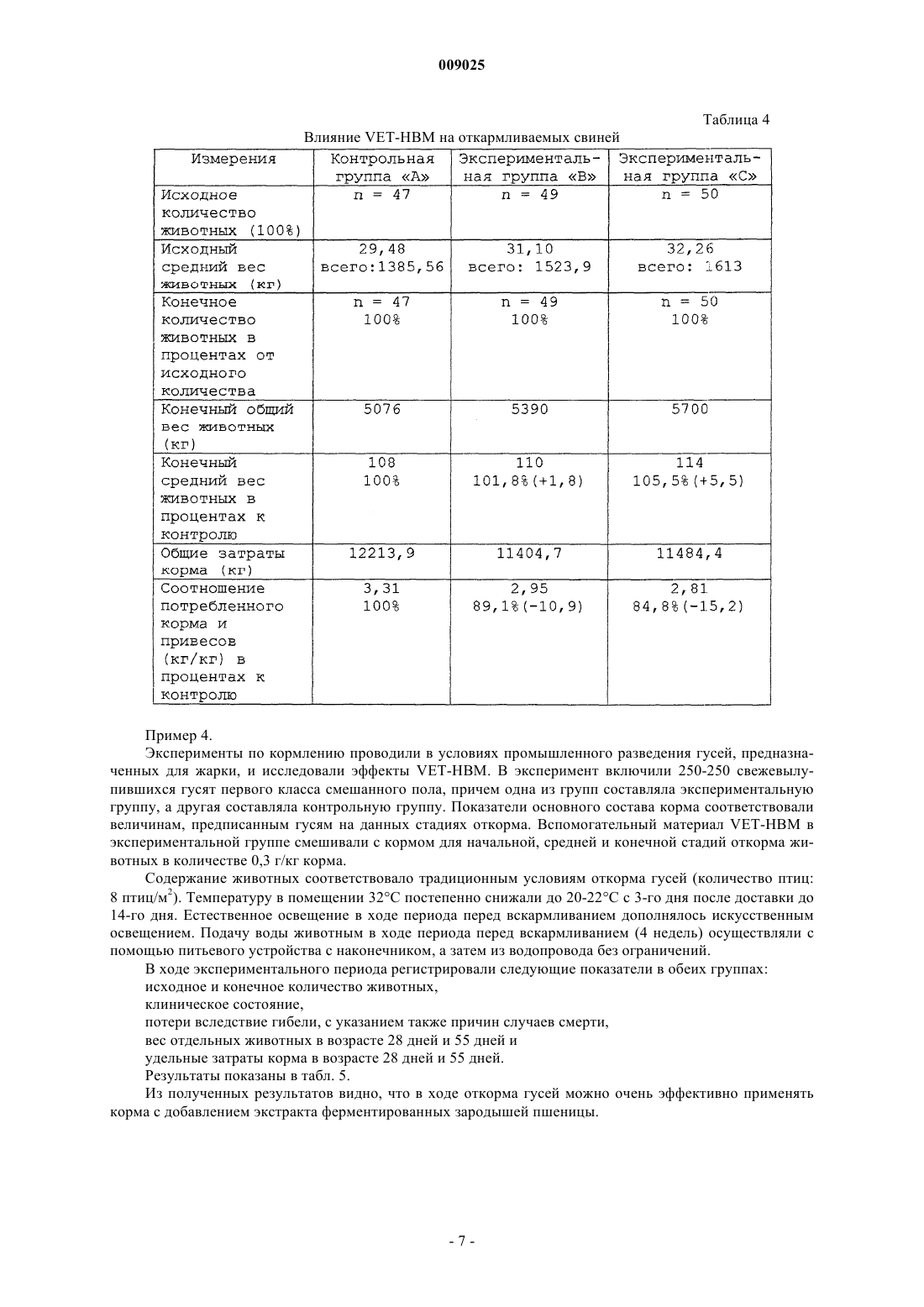

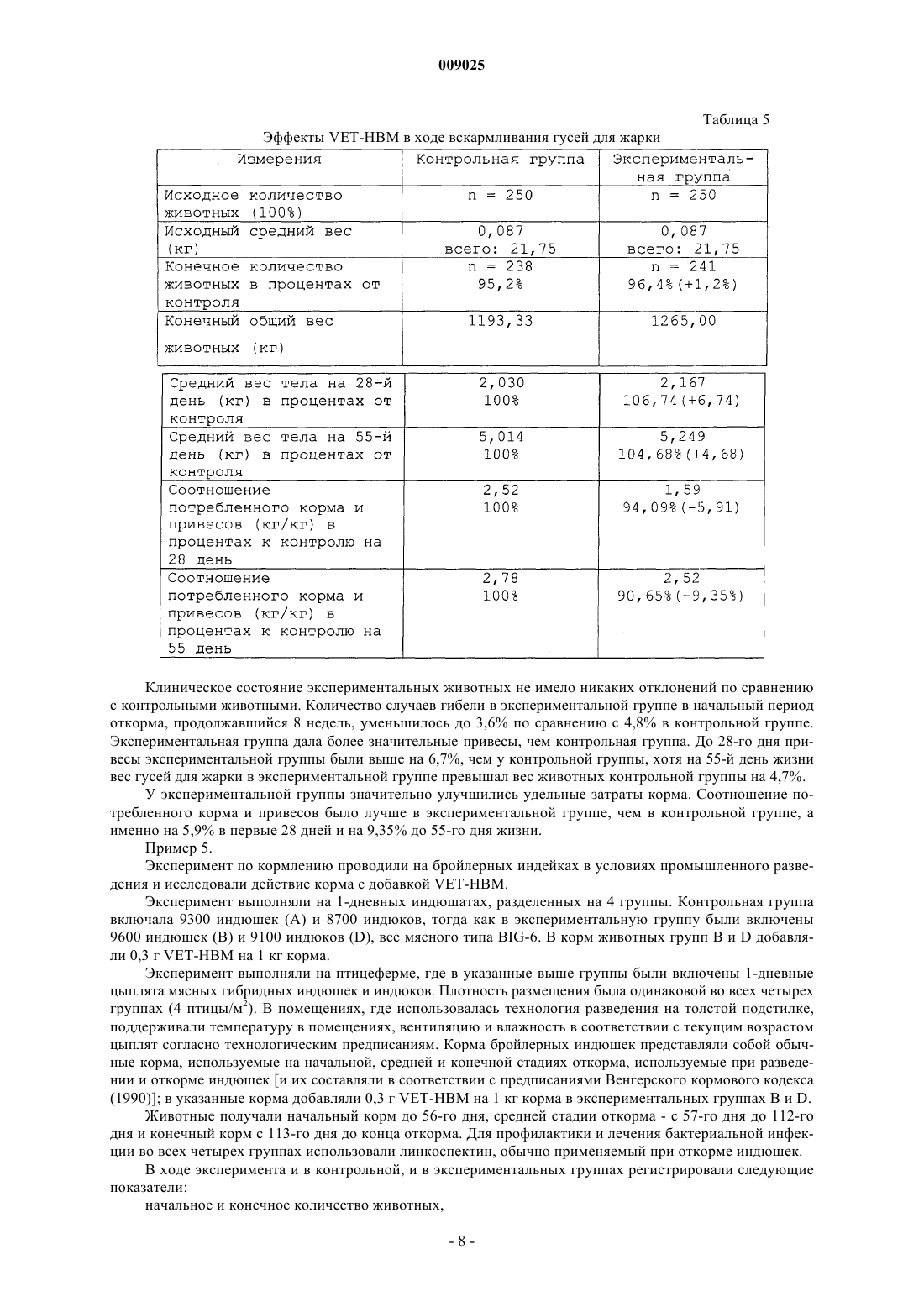

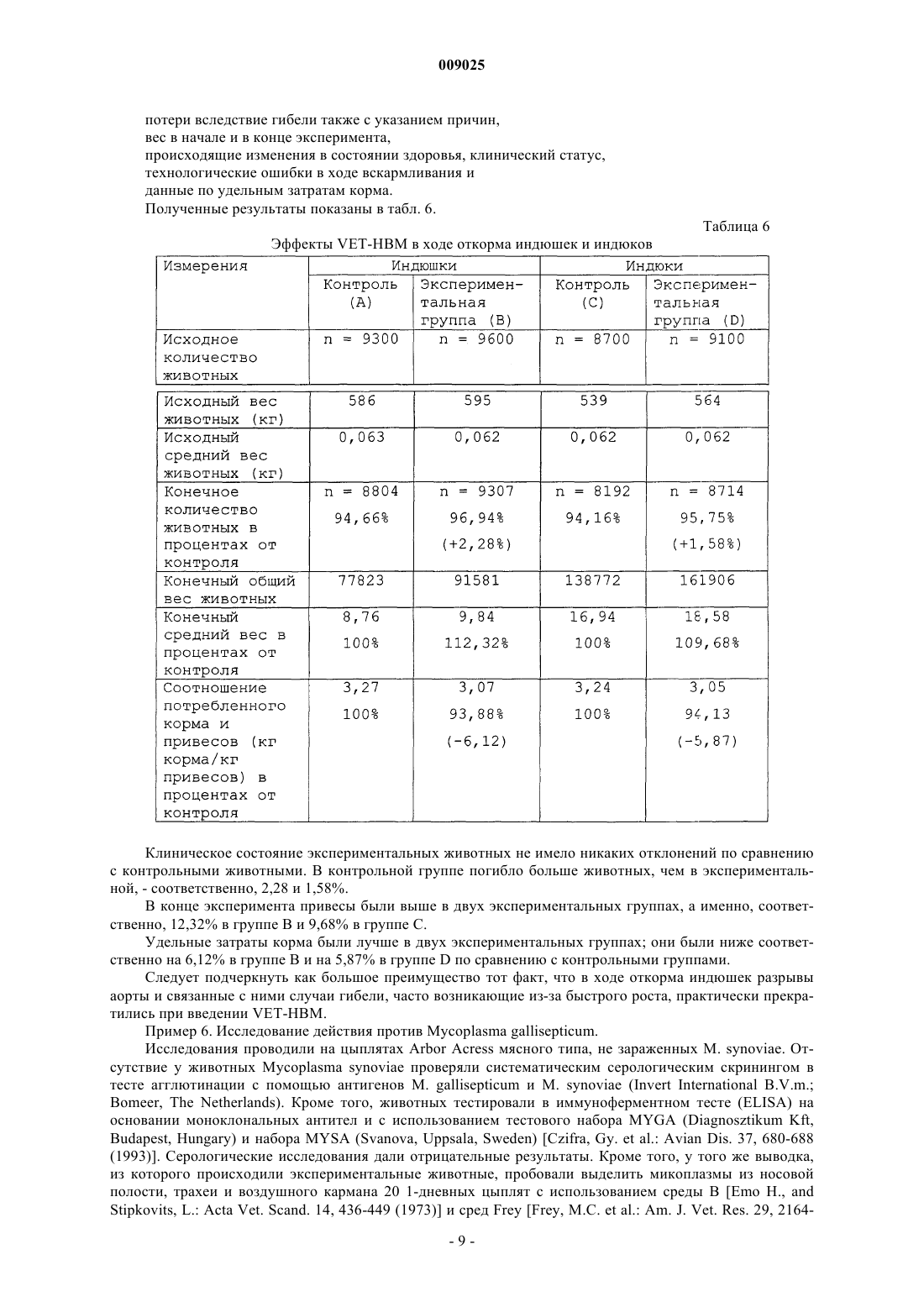

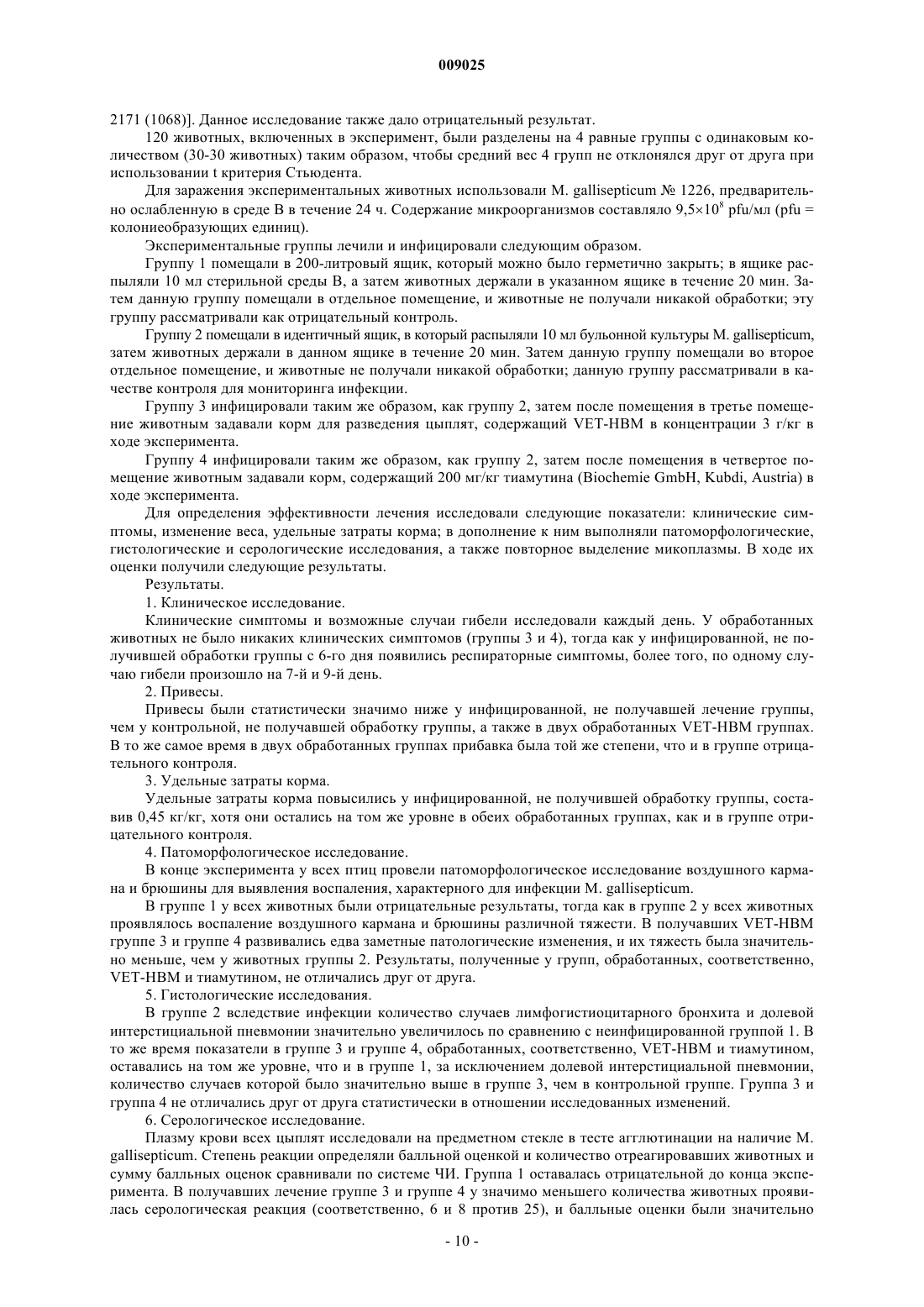

009025 Изобретение относится к новым видам применения ферментированного экстракта зародышей пшеницы, в частности для кормления и в ветеринарных целях. Предмет изобретения также включает корма,кормовые компоненты и премиксы, содержащие экстракт ферментированных зародышей пшеницы. Ферментированный экстракт зародышей пшеницы (далее называемый VET-HBM) и его получение описаны в WO 98/08694, где раскрыто его иммуностимулирующее и ингибирующее образование метастазов действие. (Указанный выше документ включен в данное описание путем ссылки.) Этот экстракт получают ферментированием зародышей пшеницы Saccharomyces cerevisiae, затем сушкой профильтрованной ферментированной жидкости. Полученный материал характеризуется содержанием 2,6-диметоксипарабензохинона, составляющим около 0,4 мг/г сухого материала. В ходе исследований авторы изобретения неожиданно обнаружили, что VET-HBM может с высокой эффективностью применяться в сельскохозяйственном животноводстве для кормления животных. VETHBM обеспечивает более быструю прибавку веса и увеличивает устойчивость животных к заболеваниям,прежде всего к инфекционным заболеваниям. Он, в частности, служит для увеличения производства мяса и для улучшения качества мяса сельскохозяйственных животных, разводимых в промышленных масштабах, прежде всего, домашней птицы и свиней, и в то же время обеспечивает лучшее использование корма(лучшее соотношение усвоения корма). Экономичное крупномасштабное разведение свиней и домашней птицы представляет собой важный фактор среди факторов, определяющих прибыльность животноводства. Уменьшение затрат корма очень важно ввиду его высокой стоимости. В последние десятилетия хорошие результаты были достигнуты в количественных и качественных показателях производимого мяса и яиц с помощью создания профессионально составленного корма и с помощью соответствующим образом подобранных добавок. Однако оказалось, что высокоэффективные компоненты корма, в частности кормовые добавки, требуют осторожного применения (токсичность, стабильность). А именно, было обнаружено, что их эффективность снижается через некоторое время и они становятся нежелательными с точки зрения защиты окружающей среды и, возможно, здоровья людей. Поэтому задача изобретения состоит в том, чтобы найти органичные, натуральные материалы, которые можно эффективно применять при кормлении и разведении сельскохозяйственных животных. Данная задача отвечает требованиям Европейского Союза о запрете применения антибиотиков и искусственных материалов для средств повышения мясной продуктивности. В ходе исследований авторы изобретения испытали указанный натуральный препарат VET-HBM в условиях крупномасштабного производства бройлерных цыплят, гусей и индюшек, а также свиней в ходе предварительного откорма после молочного вскармливания и в период прибавки веса. VET-HBM соответственно задавали животным путем смешивания с обычным кормом. В ходе этих экспериментов авторы изобретения показали, что добавление VET-HBM в корма начальной, средней и конечной стадии откорма оказывало благоприятный эффект на развитие бройлерных цыплят, гусей и свиней, поскольку это повысило привесы и удельное усвоение корма, увеличивая устойчивость животных к заболеваниям, в то же время уменьшая загрязнение окружающей среды. Кроме того, авторы изобретения обнаружили,что жизнеспособность яиц, а, следовательно, вылупляемость цыплят из яиц и поголовье кур увеличивались. Кроме того, авторы изобретения также обнаружили, что разрыв аорты, часто сопровождающий быстрый рост индеек при вскармливании, был практически устранен; данное обстоятельство особенно благоприятно. Дополнительно авторы изобретения исследовали воздействие VET-HBM на инфекции, возникающие обычно на птицефермах, и неожиданно было обнаружено, что VET-HBM способен защитить животных от микоплазматических инфекций, вызываемых, в частности, Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasmasynoviae, a также от кокцидиоза, вызванного Eimeria tenella, и способен повысить устойчивость к другим инфекционным заболеваниям домашней птицы (например, болезни Гумборо). Заражение домашней птицы М. gallisepticum и М. synoviae все еще приводит к большим экономическим потерям в птицеводстве. Из-за этой инфекции снижаются привесы и производство яиц, а смертность из-за потери невылупившихся цыплят, отбраковки при убое и т.д. увеличиваются. Повреждение эпителия дыхательных путей способствует вторичной, бактериальной инфекции, тем самым дополнительно увеличивая потери. Для уменьшения экономических потерь предлагается использование различных антибиотиков (например, тилозина, тиамулина, норфлоксацина, энрофлоксацина и т.д.). Однако в последние годы различные государства решили сократить использование антибиотиков (например, использование некоторых антибиотиков, включая тилозин, запрещено в качестве средства, увеличивающего продуктивность) и запретили использование антибиотиков, используемых для лечения людей. По данной причине, авторы изобретения исследовали действие VET-HBM, показавшего очень хорошие результаты в кормовых исследованиях против широко распространенных микоплазматических инфекций. Авторы изобретения неожиданно обнаружили, что можно предотвратить микоплазматическую инфекцию путем введения VET-HBM аналогично введению тиамутина, лучшего известного антибиотика против микоплазмы. Ввиду значительной частоты возникновения микоплазматических инфекций во всем мире, этот факт имеет большое экономическое значение. Экономические потери, вызываемые этими инфекциями, можно снизить посредством использования VET-HBM. Это может быть особенно пред-1 009025 почтительно в настоящее время, когда стремятся отменить использование антибиотиков в ветеринарной практике и для увеличения продуктивности. Кроме того, авторы изобретения провели исследования на свиньях в связи с Mycoplasma hyopneumoniae,которая присутствует в обычной популяции свиней и приводит к большим экономическим потерям; авторы изобретения неожиданно обнаружили, что VET-HBM был способен защитить свиней от пневмонии, вызванной М. hyopneumoniae. Кроме того, авторы изобретения исследовали действие VET-HBM против другого паразитарного заболевания - кокцидиоза, вызванного Eimeria tenella, который представляет собой очень широко распространенное паразитарное заболевание домашней птицы. Количество случаев кокцидиоза увеличилось всюду в мире за последние десятилетия, поскольку массовое разведение максимально повысило вероятность кокцидиальной инфекции. Очень вероятно, 7 штаммов Eimeria играют роль в развитии кокцидиоза; среди них есть патогенные и менее патогенные штаммы. Среди штаммов, вызывающих геморрагический энтерит, существенное значение имеет Eimeria tenella, вызывающая кокцидиоз аппендикса. Поэтому исследования авторов изобретения были проведены на цыплятах, инфицированных чистым штаммомEimeria tenella. Авторы изобретения неожиданно обнаружили, что выделение ооцист искусственно инфицированными цыплятами, получавшими добавку VET-HBM, значительно уменьшалось по сравнению с контролем; это значит, что разрушались промежуточные формы и паразиты Е. tenella, вызывающие большое повреждение в аппендиксе, были неспособны развиваться. Следовательно, VET-HBM может быть способен защитить цыплят от серьезного заболевания, вызванного Е. tenella. В дополнение к указанному выше, авторы изобретения исследовали действие VET-HBM на изменение уровня антител у цыплят, вакцинированных против болезни Гумборо (вакциной CEVAC). Авторы изобретения обнаружили, что VET-HBM, введенный в корм, значительно увеличивал выработку антител у цыплят и вместе с увеличением содержания антител в крови он усиливал действие вакцины CEVAC в период откорма цыплят, обеспечивая животным более высокую степень защиты. Кроме того, авторы изобретения наблюдали, что введение VET-HBM значимо снижало экономические потери, вызываемые стрессовыми воздействиями (например, тепловой и транспортировочный стресс). На основании указанных выше данных, изобретение относится к применению экстракта ферментированных зародышей пшеницы в качестве кормовой добавки при производстве кормов, кормовых компонентов или премиксов для животных. В настоящем описании термин животное означает, прежде всего, всех сельскохозяйственных животных, таких как крупный рогатый скот, лошади, свиньи, птица,кролики, рыба; домашних животных, таких как собаки, кошки и другие домашние животные; а также животных зоопарка. Кормовую добавку по изобретению можно применять в качестве средства, повышающего продуктивность, для сельскохозяйственных животных, предпочтительно домашней птицы,такой как бройлерные цыплята, куры, гуси для жарки, гуси для получения перьев, гуси для получения печени, утки для жарки, индюшки, а также свиньи и поросята. В соответствии с другим аспектом изобретение относится к корму, кормовому компоненту или премиксу, которые содержат экстракт ферментированных зародышей пшеницы в дополнение к известным ингредиентам кормов, кормовых компонентов или премиксов. Корма и кормовые компоненты по изобретению содержат экстракт ферментированных зародышей пшеницы в количестве примерно 0,001-10 вес.%, предпочтительно 0,01-5,0 вес.%, а наиболее предпочтительно 0,3-1,0 вес.%. Корм и кормовые премиксы по изобретению могут содержать экстракт зародышей пшеницы в количестве примерно 0,001-50 вес.%. Препарат по изобретению получают таким образом, что экстракт зародышей пшеницы,ферментированных известным образом, смешивают в указанном выше количестве с твердыми, подвергаемыми переработке носителями, и в случае премиксов с обычными витаминами и микроэлементами и кормом, соответственно. Добавку VET-HBM по изобретению применяют, смешивая соответственно с кормами начальной,средней и конечной стадии откорма, частично или в ходе всего выкармливания. VET-HBM можно также применять, вводя в питьевую воду животных. В соответствии с другим аспектом изобретение относится к способу увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных. В соответствии с данным способом экстракт ферментированных зародышей пшеницы в качестве средства, повышающего продуктивность, вводят в корм, который задают животным. Указанное выше средство, повышающее продуктивность, применяют в количестве 0,1-0,6 г/кг корма, предпочтительно 0,3-3 г/кг корма. В соответствии с другим аспектом изобретение относится к применению экстракта ферментированных зародышей пшеницы для предотвращения и/или уменьшения микоплазматических инфекций, инфекционных воспалений и кокцидиоза домашней птицы и для увеличения титра антител у вакцинированной домашней птицы. Экстракт ферментированных зародышей пшеницы можно преимущественно использовать для профилактики инфекций Mycoplasma gallisepticum или Mycoplasma synoviae, для профилактики и/или уменьшения кокцидиоза домашней птицы, а также для профилактики пневмонии свиней, вызванной М. hyopneumoniae. Изобретение относится к применению экстракта ферментированных-2 009025 зародышей пшеницы при изготовлении препаратов для указанных выше целей. Ветеринарные препараты по изобретению, содержащие экстракт ферментированных зародышей пшеницы, можно получить обычным образом, осуществляя смешивание активного ингредиента с одним или несколькими ветеринарно приемлемыми вспомогательными материалами для формирования препаратов, повышающих устойчивость животных к заболеваниям, препаратов, предотвращающих и/или лечащих микоплазматические инфекции и инфекционные воспаления, препаратов, предотвращающих и/или лечащих кокцидиоз домашних птиц, и препаратов, увеличивающих величину титра антител у вакцинированной домашней птицы. Препараты с использованием вспомогательных материалов, обычно применяемые в ветеринарной практике, могут быть в форме таблеток, пилюль, капсул, гелей или паст. Эти вспомогательные материалы включают желатин, натуральные сахара из ряда таких сахаров, как лактоза, мальтоза и декстроза, лецитин, пектин, циклодекстрин, декстран, поливинилпирролидон, ацетат поливинила, смола акации, ксантановая смола, трагакант, агар-агар, альгиновая кислота, карбоксиметилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза натрия, гидроксипропилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза или аналогичные производные целлюлозы, эмульгаторы, масла, жиры, в частности сложные эфиры глицерина и сложные эфиры полиглицерина, полученные из насыщенных жирных кислот. Количество компонентов в препарате может варьировать, и оно зависит от различных факторов, таких как индивидуальные особенности подлежащих лечению животных. Вводимые дозы могут зависеть,наряду с другими факторами, от размера подлежащего лечению животного и типа заболевания, которое предстоит предотвратить или лечить. Суточную дозу можно вводить в 1 дозе или разделив на большее число частичных доз в сутки. Изобретение далее иллюстрируется следующими примерами, которые, однако, не предназначены для ограничения изобретения. ПримерыVET-HBM, использованный в следующих примерах, получали в соответствии со следующей технологией, которая, по существу, соответствует примеру 2 из WO 99/08694. 300 кг зародышей пшеницы, размолотых в муку (в соответствии с венгерским стандартом), и 100 кг дрожжей (Saccaromyces cerevisiae) помещали в ферментер емкостью 5 м 3 и добавляли питьевую воду,пока общий объем не достигал 4000 л. Период ферментирования составлял 18 ч, во время которого использовали постоянную аэрацию (0,5 л воздуха/л подвергаемой ферментированию жидкости/мин) и медленное перемешивание (30 об./мин). Для ингибирования пенообразования в смесь добавляли 1 л/м 3 подсолнечного масла. После прекращения аэрации и перемешивания ферментируемой массы ферментированную жидкость отделяли сначала в шнековом декантаторе, затем в сепараторе и, наконец, в стерилизующем сепараторе. Получение фракции 1. Ферментированную жидкость быстро фильтровали и ее стерильность проверяли под микроскопом. Отфильтрованная, ферментированная жидкость практически не содержала клеток, что означало, что,максимум, 1 дрожжевая клетка была обнаружена на 10 полей (микроскопа). Полученную ферментированную жидкость, которая содержала около 1,5 вес.% сухого материала, выпаривали в вакуумном конденсаторе при температуре 40-50 С и после прекращения вакуумирования содержимое кипятили при атмосферном давлении в течение примерно 15 мин. После этого определяли содержание сухого материала в растворе и добавляли столько мальтодекстрина (сначала растворенного в горячей, а затем холодной воде), чтобы содержание сухого вещества в растворе стало около 30 вес.%. После этого раствор подвергали сушке распылением во вращающейся распылительной сушилке с перемешивающей форсункой,причем температура выходящего воздуха составляла около 90 С. Полученный конечный продукт в виде порошка содержал 60 вес.% ферментированного растительного материала по изобретению и 40 вес.% мальтодекстрина. Содержание диметоксипарабензохинона, которое определяли ВЭЖХ, составило 0,15 мг/г 20% сухого материала. Получение фракции 2. Биомассу с 25-27 вес.% сухого материала, отделенного на шнековом декантаторе, сушили при соотношении 1:1 на тонкоизмельченном носителе из кукурузных хлопьев в оборудовании для сушкифлюидизации и размер его частиц доводили до диапазона от 0,2 до 0,8 мм гранулированием. Получение конечного продукта. Фракцию 1 и фракцию 2 объединяли в гомогенизаторе устройства Lodige и тщательно гомогенизировали. Содержание 2,6-диметоксипарабензохинона в препарате, полученном таким образом, составило 0,11 мг/г 20% сухого материала. Пример 1. В эксперименте по кормлению использовали 32600 однодневных бройлерных цыплят (ShaverStarbo), из которых были сформированы 3 группы. Контрольная группа К состояла из 16300, а каждая из двух экспериментальных групп (I и II) состояла из 8150 цыплят. Внутреннее содержание корма соответствовало необходимым величинам, предписанным для данной стадии откорма.-3 009025 Стандартизированный препарат VET-HBM смешивали с кормом для начальной, средней и конечной стадий откорма экспериментальных групп I и II в количестве 3 г/кг корма. Животные контрольной группы К и экспериментальной группы II получали энрофлоксацин[Avian Pathol. 19, 511-522 (1990)] вместе с питьевой водой в течение 3-5 дней для профилактики бактериальных инфекций. Животные экспериментальной группы I не получали энрофлоксацина и любого другого медикамен-тозного средства, обычно применяемого при разведении цыплят. Для профилактики болезни Гумборо вакцину CEVAC (Phylaxia, Budapest, Hungary) примешивали к питьевой воде животных одинаково во всех трех группах. Кормушка управлялась автоматически и была соединена с двумя емкостями, способными вместить до 10 т корма. Замена корма происходила постепенно. Подстилка представляла собой сухую сосновую стружку объемом примерно 120 м 3, рассыпанную слоем толщиной 6 см, что соответствует примерно 100 т навоза при каждой замене подстилки. Вентиляция обеспечивалась 44 вентиляторами, снабженными регулятором скорости; производительность каждого вентилятора составляла 10000 м 3/ч. Результаты. 1. Оценка количества и процента потерь. В эксперименте по откорму бройлерных цыплят ухудшенное вылупление из яиц, а также необычно высокая летняя температура (тепловой шок) вызвали более высокие потери, чем обычно (5,3%). Потери в ходе эксперимента в контрольной группе составили 5,57% (913), в экспериментальной группе I - 4,9%(400), а в экспериментальной группе II - 4,04% (330). Поэтому на основании этих данных можно утверждать, что VET-HBM оказал существенную помощь животным в предотвращении теплового шока. 2. Оценка еженедельных привесов в процентах. В ходе эксперимента по откорму привесы по неделям вскармливания у экспериментальных животных, получавших вспомогательный материал в виде VET-HBM, были в каждом случае больше, чем у контроля. Результаты еженедельного измерения веса и еженедельного привеса в процентах от контроля показаны ниже в табл. 1. Таблица 1 Результаты еженедельного измерения веса цыплят 3. Оценка формирования показателей откорма. Из табл. 2 ниже видно, что привесы у животных, получавших вспомогательный материал VETHBM, превышали привесы в контрольной группе в конце эксперимента, а именно в группе I - 2,45% и в группе II - 5,22%. Напротив, удельные затраты корма (соотношение потребленного корма и полученных привесов) были ниже в экспериментальных группах, чем у контрольных животных в группе К, которые не получали вспомогательный материал, почти на 12% (1,85 кг/кг) в экспериментальной группе I и на 12,4%-4 009025 Таблица 2 Эффекты VET-HBM в ходе крупномасштабного откорма бройлерных цыплят Кроме того, срок откорма бройлерных цыплят сократился на 1 неделю, и эксперименты по забою подтвердили, что продуктивность постного мяса, в частности вес грудок и ножек, повысилась. Следует подчеркнуть, что применявшиеся до настоящего времени в обычной технологии откорма медикаментозные средства были исключены из экспериментальной группы I, и животные получали только VET-HBM. Несмотря на это обстоятельство, данные цыплята оказались такими же устойчивыми к заболеваниям, как члены экспериментальной группы II, которая содержалась в соответствии с обычной технологией вскармливания с добавкой VET-HBM. Консистенция фекалий изменилась, количество случаев диареи уменьшилось, и консистенция подстилки улучшилась ввиду выделения животными более твердых фекалий. Это имеет большое значение для защиты окружающей среды, и требуется значительно реже менять большое количество подстилки,что приводит к экономии материала и рабочей силы. Авторы изобретения получили аналогичные результаты при использовании VET-HBM в количестве 0,3 г на кг корма. Пример 2. В свинарнике в условиях промышленного откорма в эксперимент были включены 3 группы 35 дневных, завершивших молочное вскармливание, беконных поросят, 50-50 во всех группах. В течение почти 60-дневного периода кормления 3 г VET-HBM смешивали с 1 кг корма животных двух экспериментальных групп. Животным контрольной группы задавали традиционный корм, производимый до настоящего времени. Две группы экспериментальных животных потребляли корм, содержащий вспомогательный материал VET-HBM, от возраста 35 дней до возраста 92 дней. При отъеме от свиноматки поросят делили на 2 группы, из которых первая образовывала контрольную группу А, а вторая образовывала группы В и С экспериментальных животных, посредством чего устранялись генетические факторы. В данном эксперименте все 3 группы животных были смешанного пола. В ходе выращивания использовали методы выращивания, откорма и питья, обычно используемые в данной области. Поросята с возраста 35 дней до возраста 95 дней получали корм для поросятStarlet. Корм дозировали системой подачи корма Dig Dutchman MC44-V03. Ежедневное потребление корма регистрировали компьютером типа LCD SCAN. В ходе эксперимента регистрировали следующие показатели и в контрольной, и в экспериментальной группах: исходное или конечное количество животных,-5 009025 вес животных в начале эксперимента,потребление корма по группам,изменения в санитарном и клиническом состоянии животных и причины отдельных заболеваний и потерь,средний итоговый индивидуальный вес и общий вес (при взвешивании отдельных особей живой вес). Результаты показаны в табл. 3. Таблица 3 Влияние VET-HBM на вскармливание поросят Из табл. 3 видно, что добавление в корм поросят VET-HBM снижало потери. С возраста 35 дней до возраста 92 дней введение VET-HBM в корм поросят повысило привесы животных, а именно вес поросят группы В превысил вес контрольных животных на 5,4% (31,10 кг), тогда как вес поросят группы С превысил вес контроля на 9,43% (32,26 кг). Соотношение потребленного корма и привесов (удельные затраты корма) было ниже, чем у контрольных животных, не получавших добавку (А), а именно на 5,67% у животных группы В и на 9,91% животных группы С. Консистенция фекалий изменилась, и диарея не возникала у всех поросят экспериментальной группы. Консистенция подстилки во все точки времени была лучше, чем у животных контрольной группы,ввиду более твердых фекалий. Пример 3. На основании указанных благоприятных результатов, введение VET-HBM продолжали до окончания откорма. С 95-го дня свиньи потребляли корм с 3 г VET-HBM на кг корма до дня убоя (т.е. в течение 172 дней). Результаты показаны в табл. 4. Как видно из табл. 4, вообще не было потерь до окончания откорма. Окончательный вес свиней был выше, чем вес контроля (108 кг), а именно на 1,8% (110 кг) в группе В и на 5,5% (114 кг) в группе С. Соотношение потребленного корма и привесов (удельные затраты корма) было ниже у животных экспериментальной группы, чем у контрольных животных, а именно, соответственно, на 10,9 и 15,2%. У экспериментальных животных консистенция фекалий изменялась, диарея не возникала. Однако в случае контрольных животных встречались свиньи с диареей. Пример 4. Эксперименты по кормлению проводили в условиях промышленного разведения гусей, предназначенных для жарки, и исследовали эффекты VET-HBM. В эксперимент включили 250-250 свежевылупившихся гусят первого класса смешанного пола, причем одна из групп составляла экспериментальную группу, а другая составляла контрольную группу. Показатели основного состава корма соответствовали величинам, предписанным гусям на данных стадиях откорма. Вспомогательный материал VET-HBM в экспериментальной группе смешивали с кормом для начальной, средней и конечной стадий откорма животных в количестве 0,3 г/кг корма. Содержание животных соответствовало традиционным условиям откорма гусей (количество птиц: 8 птиц/м 2). Температуру в помещении 32 С постепенно снижали до 20-22 С с 3-го дня после доставки до 14-го дня. Естественное освещение в ходе периода перед вскармливанием дополнялось искусственным освещением. Подачу воды животным в ходе периода перед вскармливанием (4 недель) осуществляли с помощью питьевого устройства с наконечником, а затем из водопровода без ограничений. В ходе экспериментального периода регистрировали следующие показатели в обеих группах: исходное и конечное количество животных,клиническое состояние,потери вследствие гибели, с указанием также причин случаев смерти,вес отдельных животных в возрасте 28 дней и 55 дней и удельные затраты корма в возрасте 28 дней и 55 дней. Результаты показаны в табл. 5. Из полученных результатов видно, что в ходе откорма гусей можно очень эффективно применять корма с добавлением экстракта ферментированных зародышей пшеницы.-7 009025 Таблица 5 Эффекты VET-HBM в ходе вскармливания гусей для жарки Клиническое состояние экспериментальных животных не имело никаких отклонений по сравнению с контрольными животными. Количество случаев гибели в экспериментальной группе в начальный период откорма, продолжавшийся 8 недель, уменьшилось до 3,6% по сравнению с 4,8% в контрольной группе. Экспериментальная группа дала более значительные привесы, чем контрольная группа. До 28-го дня привесы экспериментальной группы были выше на 6,7%, чем у контрольной группы, хотя на 55-й день жизни вес гусей для жарки в экспериментальной группе превышал вес животных контрольной группы на 4,7%. У экспериментальной группы значительно улучшились удельные затраты корма. Соотношение потребленного корма и привесов было лучше в экспериментальной группе, чем в контрольной группе, а именно на 5,9% в первые 28 дней и на 9,35% до 55-го дня жизни. Пример 5. Эксперимент по кормлению проводили на бройлерных индейках в условиях промышленного разведения и исследовали действие корма с добавкой VET-HBM. Эксперимент выполняли на 1-дневных индюшатах, разделенных на 4 группы. Контрольная группа включала 9300 индюшек (А) и 8700 индюков, тогда как в экспериментальную группу были включены 9600 индюшек (В) и 9100 индюков (D), все мясного типа BIG-6. В корм животных групп В и D добавляли 0,3 г VET-HBM на 1 кг корма. Эксперимент выполняли на птицеферме, где в указанные выше группы были включены 1-дневные цыплята мясных гибридных индюшек и индюков. Плотность размещения была одинаковой во всех четырех группах (4 птицы/м 2). В помещениях, где использовалась технология разведения на толстой подстилке,поддерживали температуру в помещениях, вентиляцию и влажность в соответствии с текущим возрастом цыплят согласно технологическим предписаниям. Корма бройлерных индюшек представляли собой обычные корма, используемые на начальной, средней и конечной стадиях откорма, используемые при разведении и откорме индюшек [и их составляли в соответствии с предписаниями Венгерского кормового кодекса(1990)]; в указанные корма добавляли 0,3 г VET-HBM на 1 кг корма в экспериментальных группах В и D. Животные получали начальный корм до 56-го дня, средней стадии откорма - с 57-го дня до 112-го дня и конечный корм с 113-го дня до конца откорма. Для профилактики и лечения бактериальной инфекции во всех четырех группах использовали линкоспектин, обычно применяемый при откорме индюшек. В ходе эксперимента и в контрольной, и в экспериментальных группах регистрировали следующие показатели: начальное и конечное количество животных,-8 009025 потери вследствие гибели также с указанием причин,вес в начале и в конце эксперимента,происходящие изменения в состоянии здоровья, клинический статус,технологические ошибки в ходе вскармливания и данные по удельным затратам корма. Полученные результаты показаны в табл. 6. Таблица 6 Эффекты VET-HBM в ходе откорма индюшек и индюков Клиническое состояние экспериментальных животных не имело никаких отклонений по сравнению с контрольными животными. В контрольной группе погибло больше животных, чем в экспериментальной, - соответственно, 2,28 и 1,58%. В конце эксперимента привесы были выше в двух экспериментальных группах, а именно, соответственно, 12,32% в группе В и 9,68% в группе С. Удельные затраты корма были лучше в двух экспериментальных группах; они были ниже соответственно на 6,12% в группе В и на 5,87% в группе D по сравнению с контрольными группами. Следует подчеркнуть как большое преимущество тот факт, что в ходе откорма индюшек разрывы аорты и связанные с ними случаи гибели, часто возникающие из-за быстрого роста, практически прекратились при введении VET-HBM. Пример 6. Исследование действия против Mycoplasma gallisepticum. Исследования проводили на цыплятах Arbor Acress мясного типа, не зараженных М. synoviae. Отсутствие у животных Mycoplasma synoviae проверяли систематическим серологическим скринингом в тесте агглютинации с помощью антигенов М. gallisepticum и М. synoviae (Invert International B.V.m.;Bomeer, The Netherlands). Кроме того, животных тестировали в иммуноферментном тесте (ELISA) на основании моноклональных антител и с использованием тестового набора MYGA (Diagnosztikum Kft,Budapest, Hungary) и набора MYSA (Svanova, Uppsala, Sweden) [Czifra, Gy. et al.: Avian Dis. 37, 680-688(1993)]. Серологические исследования дали отрицательные результаты. Кроме того, у того же выводка,из которого происходили экспериментальные животные, пробовали выделить микоплазмы из носовой полости, трахеи и воздушного кармана 20 1-дневных цыплят с использованием среды В [Emo H., andStipkovits, L.: Acta Vet. Scand. 14, 436-449 (1973)] и сред Frey [Frey, M.C. et al.: Am. J. Vet. Res. 29, 2164-9 009025 2171 (1068)]. Данное исследование также дало отрицательный результат. 120 животных, включенных в эксперимент, были разделены на 4 равные группы с одинаковым количеством (30-30 животных) таким образом, чтобы средний вес 4 групп не отклонялся друг от друга при использовании t критерия Стьюдента. Для заражения экспериментальных животных использовали М. gallisepticum1226, предварительно ослабленную в среде В в течение 24 ч. Содержание микроорганизмов составляло 9,5108 pfu/мл (pfu = колониеобразующих единиц). Экспериментальные группы лечили и инфицировали следующим образом. Группу 1 помещали в 200-литровый ящик, который можно было герметично закрыть; в ящике распыляли 10 мл стерильной среды В, а затем животных держали в указанном ящике в течение 20 мин. Затем данную группу помещали в отдельное помещение, и животные не получали никакой обработки; эту группу рассматривали как отрицательный контроль. Группу 2 помещали в идентичный ящик, в который распыляли 10 мл бульонной культуры М. gallisepticum,затем животных держали в данном ящике в течение 20 мин. Затем данную группу помещали во второе отдельное помещение, и животные не получали никакой обработки; данную группу рассматривали в качестве контроля для мониторинга инфекции. Группу 3 инфицировали таким же образом, как группу 2, затем после помещения в третье помещение животным задавали корм для разведения цыплят, содержащий VET-HBM в концентрации 3 г/кг в ходе эксперимента. Группу 4 инфицировали таким же образом, как группу 2, затем после помещения в четвертое помещение животным задавали корм, содержащий 200 мг/кг тиамутина (Biochemie GmbH, Kubdi, Austria) в ходе эксперимента. Для определения эффективности лечения исследовали следующие показатели: клинические симптомы, изменение веса, удельные затраты корма; в дополнение к ним выполняли патоморфологические,гистологические и серологические исследования, а также повторное выделение микоплазмы. В ходе их оценки получили следующие результаты. Результаты. 1. Клиническое исследование. Клинические симптомы и возможные случаи гибели исследовали каждый день. У обработанных животных не было никаких клинических симптомов (группы 3 и 4), тогда как у инфицированной, не получившей обработки группы с 6-го дня появились респираторные симптомы, более того, по одному случаю гибели произошло на 7-й и 9-й день. 2. Привесы. Привесы были статистически значимо ниже у инфицированной, не получавшей лечение группы,чем у контрольной, не получавшей обработку группы, а также в двух обработанных VET-HBM группах. В то же самое время в двух обработанных группах прибавка была той же степени, что и в группе отрицательного контроля. 3. Удельные затраты корма. Удельные затраты корма повысились у инфицированной, не получившей обработку группы, составив 0,45 кг/кг, хотя они остались на том же уровне в обеих обработанных группах, как и в группе отрицательного контроля. 4. Патоморфологическое исследование. В конце эксперимента у всех птиц провели патоморфологическое исследование воздушного кармана и брюшины для выявления воспаления, характерного для инфекции М. gallisepticum. В группе 1 у всех животных были отрицательные результаты, тогда как в группе 2 у всех животных проявлялось воспаление воздушного кармана и брюшины различной тяжести. В получавших VET-HBM группе 3 и группе 4 развивались едва заметные патологические изменения, и их тяжесть была значительно меньше, чем у животных группы 2. Результаты, полученные у групп, обработанных, соответственно,VET-HBM и тиамутином, не отличались друг от друга. 5. Гистологические исследования. В группе 2 вследствие инфекции количество случаев лимфогистиоцитарного бронхита и долевой интерстициальной пневмонии значительно увеличилось по сравнению с неинфицированной группой 1. В то же время показатели в группе 3 и группе 4, обработанных, соответственно, VET-HBM и тиамутином,оставались на том же уровне, что и в группе 1, за исключением долевой интерстициальной пневмонии,количество случаев которой было значительно выше в группе 3, чем в контрольной группе. Группа 3 и группа 4 не отличались друг от друга статистически в отношении исследованных изменений. 6. Серологическое исследование. Плазму крови всех цыплят исследовали на предметном стекле в тесте агглютинации на наличие М.gallisepticum. Степень реакции определяли балльной оценкой и количество отреагировавших животных и сумму балльных оценок сравнивали по системе ЧИ. Группа 1 оставалась отрицательной до конца эксперимента. В получавших лечение группе 3 и группе 4 у значимо меньшего количества животных проявилась серологическая реакция (соответственно, 6 и 8 против 25), и балльные оценки были значительно- 10009025 ниже (соответственно, 6 и 11), чем в необработанной группе 2 (75 баллов). 7. Повторное выделение Mycoplasma. Повторное выделение инфекционного штамма Mycoplasma выполняли следующим образом. После инфекции через 1 ч забивали по 5 животных. Кусочки трахеи длиной по 1 см помещали в 2 мл жидкой среды В и через 3 мин встряхивания выполняли подсчет микроорганизмов в среде. В конце эксперимента делали попытку повторного выделения штамма, использованного для заражения птиц, из дыхательных органов (трахея, легкие, воздушный карман) и других органов (мозг, печень, селезенка, почки, сердце) всех цыплят таким образом, что образцы каждого из указанных органов переносили на твердую среду В с помощью тампона. Скошенные агаровые среды культивировали в течение 10 дней, а затем проводили их оценку. Часть изолятов идентифицировали эпифлюоресцентным способом с использованием специфической иммунной сыворотки. Сразу после заражения Mycoplasma не была выделена из трахеи животных группы 1. В то же время можно было выделить 1102-2,7103 pfu/мл М. gallisepticum из трахеи инфицированных животных группы 2. В конце эксперимента было невозможно рекультивировать использованные для инфекции штаммы у группы 1, тогда как у группы 2 их можно было рекультивировать в 64 случаях, прежде всего, из трахеи,легких и воздушных карманов. С другой стороны, повторное выделение было значительно менее успешным у групп 3 и 4 (соответственно, в 10 и 3 случаях) и только из некоторых легких и трахей, но не из других внутренних органов. Между группами, обработанными, соответственно, VET-HBM и тиамутином, не наблюдалось существенного различия. Пример 7. Исследование эффекта против Е. Tenella. 48 однодневных цыплят, разделенных на 4 группы (по 12 животных) были включены в эксперимент. Цыплят держали по группам в клетках; в ходе эксперимента температура в помещении была 28 С. В ходе откорма животные потребляли обычный начальный корм и питьевую воду без ограничений до возраста 14 дней (группа 1 и групп 2). К корму группы 3 и группы 4 добавляли 0,3 г VET-HBM на 1 кг корма. Животных группы 2 и группы 4 перорально инфицировали суспензией, содержащей 2103 спорулированных ооцист Elimeria tenella. Начиная с 7-го дня от заражения, исследовали фекалии на наличие ооцист. Ежедневное количество фекалий животных, относящихся к одной и той же группе, взвешивали и гомогенизировали отдельно. Такое же количество отвешивали от фекалий каждого животного и гомогенизировали 2,5% растворомK2Cr2O7. Ежедневное выделение ооцист в данной группе определяли в камере McMaster с трехразовым повторением. Результаты представлены в табл. 7. Таблица 7 Определение ежедневного выделения ооцист в камере McMaster- 11009025 Из представленной выше табл. 7 видно, что развитие ооцист у инфицированной группы 4, получавшей VET-HBM, было значительно меньше (р 0,0001 и р 0,001), чем у животных инфицированной группы 2, получавших традиционный корм. В данной группе увеличение выделения ооцист значительно превышало таковое у обработанной группы во все дни, и данный более высокий уровень оставался до конца эксперимента. Измерения веса на 0-й, 7-й и 14-й дни подтвердили, что вес инфицированных животных, получавших традиционный корм, постепенно снижался до последнего дня эксперимента, тогда как в группах инфицированных и неинфицированных цыплят, потреблявших VET-HBM, были зарегистрированы значимые (р 0,001) привесы. Пример 8. Измерение уровня антител у вакцинированных цыплят. По 7 однодневных цыплят типа Ross-308 (источник поставки: Babolna, Hungary) были включены в эксперимент, причем цыплята получали однократное лечение в период нахождения в яйце вакциной против болезни Гумборо (вакцина CEVAC от компании Phylaxia, Budapest, Hungary). В основной корм половины поголовья цыплят давали VET-HBM в количестве 0,3 г/кг корма. Животные без ограничений потребляли корм и питьевую воду. У контрольных и обработанных цыплят брали кровь в первый день и через каждую неделю. Их кровь собирали отдельно, отделяли сыворотку крови центрифугированием,затем хранили при температуре -18 С до обработки. Количество антител определяли тестом ELISA. В ходе теста антиген обычно адсорбирован стенкой полистироловой 96-луночной планшеты. Подлежащие исследованию специфические антитела сыворотки крови связаны с антигеном, однако, не связанные антитела удаляются промыванием, затем систему комплектуют такой видоспецифической антиглобулиновой сывороткой, которая была конъюгирована с ферментом пероксидазой хрена или с другим ферментом. Молекулы антиглобулина-конъюгата, которые не вступали в реакцию, удаляли промыванием. Сэндвич конъюгата антигена-антитела-антиглобулина становится видимым в форме цветовой реакции после добавления субстрата фермента. В данном эксперименте для измерения использовали набор, тестирующий антитела инфекционного бурсита (наборProfFLOK IBDELISA, изготовленный KirkegaardPerry Laboratories, Guilford, UK; каталожный номер 54-81-01). Измерение проводили в соответствии с методологией, описанной выше. Для данного измерения по 50 мкл сыворотки, сенсибилизированной антигеном, добавляли в лунки планшеты. Положительные и отрицательные контрольные сыворотки помещали в лунки на переднюю часть (-1, +2, -3) и концевую часть (-94, +95, -96) планшеты ELISA. Планшеты с сывороткой инкубировали в течение 30 мин при комнатной температуре, затем их промывали промывным раствором (300 мкл), раствор оставался в лунках в течение 3 мин, затем ее сливали. Данный этап промывания повторяли через 2 мин. После этого 100 мкл конъюгата из набора добавляли в каждую лунку к образцам, затем их инкубировали в течение 30 мин при комнатной температуре и, наконец, их промывали дважды в соответствии с описанной выше процедурой. Затем 100 мкл субстрата вводили в систему и ее инкубировали при комнатной температуре в течение 15 мин. Реакции прекращали 100 мкл останавливающего раствора. Развившийся зелено-синий цвет считывали в устройстве для считывания ELISA при длине волн 405-410 нм. Титры антител подсчитывали по полученным данным спектральной поглощательной способности, которые оценивали при еженедельном разложении. По данным измерениям можно установить, что величины титров сывороток животных, подвергнутых кровопусканию на 1-й день, были такими же, как нормальные величины контрольной группы (в среднем, 13,5). Величины титров образцов сыворотки, взятых в 1-ю неделю, увеличились по сравнению с величинами контрольной группы (в среднем, 17,4). На 2-й неделе данный рост еще увеличился по сравнению с контролем (в среднем, 21,2). На 3-ю неделю наблюдался мощный рост величин титра под влиянием лечения VET-HBM по сравнению с контролем (в среднем, 30,3). На 4-ю неделю величины титра обработанных групп утроились по сравнению с контролем (в среднем, 42,1). На 5-ю неделю величины титра были в 4 раза выше, чем величины у контроля (в среднем, 55, 6). На 6-ю неделю величины титра были почти в 5 раз выше, чем в контрольной группе, измеренные на 6-й неделе (в среднем, 69,4). На основании статистической оценки, было доказано, что полученные величины были значимыми(р 0,001) и они проявили более быстрый рост по сравнению с контролем. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Применение ферментированного экстракта зародышей пшеницы при производстве кормов, кормовых компонентов и премиксов для увеличения привесов у животных и улучшения удельных затрат корма. 2. Применение по п.1, в котором ферментированный экстракт зародышей пшеницы применяют путем его смешивания с обычным кормом в количестве 0,1-6 г/кг корма, предпочтительно в количестве 0,33 г/кг корма. 3. Корм или кормовой компонент, содержащий в качестве кормовой добавки ферментированный экстракт зародышей пшеницы в количестве 0,001-10 вес.%.- 12009025 4. Кормовой премикс или его компонент, содержащий в качестве кормовой добавки ферментированный экстракт зародышей пшеницы в количестве 0,001-50 вес.%. 5. Корм, кормовой компонент, премикс или его компонент по п.3 или 4, в котором ферментированный экстракт зародышей пшеницы получен из ферментированной жидкости и биомассы, которые можно получить ферментированием зародышей пшеницы дрожжами Saccharomyces cerevisiae в водной среде. 6. Способ увеличения привесов и улучшения усвоения корма у сельскохозяйственных животных,предусматривающий введение ферментированного экстракта зародышей пшеницы в качестве добавки для увеличения привесов у животных и улучшения удельных затрат корма в корм животных и задание животным корма, полученного таким образом. 7. Способ по п.6, в котором указанную добавку для увеличения привесов животных и улучшения удельных затрат корма используют в количестве 0,1-6 г/кг корма, предпочтительно в количестве 0,3-3 г/кг корма. 8. Способ по п.6 или 7, в котором сельскохозяйственные животные представляют собой крупный рогатый скот, лошадей, кроликов, поросят, откармливаемых свиней, бройлерных цыплят, яйценесущих кур, гусей или уток.

МПК / Метки

МПК: A61P 33/02, A61P 31/04, A61K 36/00, A23K 1/18, A23K 1/16

Метки: применение, ферментированного, животных, зародышей, пшеницы, экстракта, кормлении

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/14-9025-primenenie-fermentirovannogo-ekstrakta-zarodyshejj-pshenicy-v-kormlenii-zhivotnyh.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Применение ферментированного экстракта зародышей пшеницы в кормлении животных</a>

Предыдущий патент: Фармацевтическая композиция для чрескожной доставки активного агента (варианты)

Следующий патент: Антитела против il-22ra, их партнеры по связыванию и способы их применения при воспалениях

Случайный патент: Углеродный материал с сульфированным электропроводящим привитым полимером для использования в топливных элементах