Держатель интраокулярной линзы

Формула / Реферат

1. Держатель интраокулярной линзы, предназначенный для установки в капсульный мешок, отличающийся тем, что выполнен в виде кольца, содержащего

первую поверхность, входящую в контакт с внутренней поверхностью капсульного мешка по меньшей мере в одной точке после установки в капсульный мешок; и

вторую поверхность, расположенную напротив первой поверхности,

при этом держатель интраокулярной линзы вытянут вдоль экваториальной области капсульного мешка и в поперечном сечении, выполненном по оптической оси хрусталика глаза, длина первой поверхности составляет от 3/4 до 3 длин области, где циннова связка присоединяется к наружной поверхности капсульного мешка и составляет от 2 до 8 мм;

длина второй поверхности в указанном поперечном сечении составляет 0,4-1,0 от длины первой поверхности в указанном сечении;

первая поверхность имеет переднюю и заднюю части, соответствующие передней и задней капсулам капсульного мешка после установки в капсульный мешок и разделенные плоскостью, проходящей через экватор (Е) капсульного мешка, в вертикальном направлении по отношению к направлению оптической оси хрусталика глаза.

2. Держатель по п.1, отличающийся тем, что первая и вторая поверхности выполнены выпуклыми от второй к первой поверхности.

3. Держатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что выполнен в виде замкнутого кольца.

4. Держатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что выполнен в виде разомкнутого кольца.

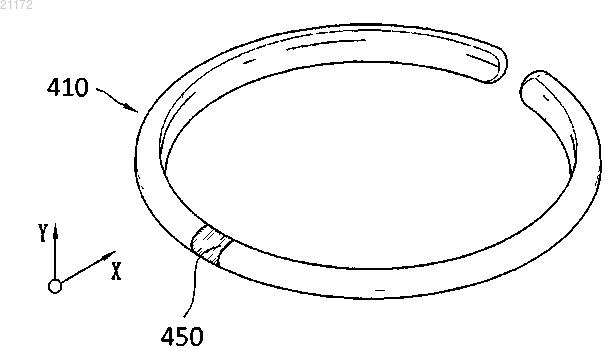

5. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что он дополнительно содержит гибкий соединительный элемент (450), более гибкий, чем остальная часть (410).

6. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что пространство между первой и второй поверхностями заполнено веществом, выбранным из группы, состоящей из жидкостей, газов или текучих твердых веществ.

7. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что первая поверхность состоит из более гибких материалов, чем вторая поверхность.

8. Держатель по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что материалы оболочек, составляющих первую и вторую поверхности, идентичны друг другу, при этом оболочка, составляющая первую поверхность, тоньше, чем оболочка, составляющая вторую поверхность.

9. Держатель по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что оболочка, составляющая первую поверхность, и оболочка, составляющая вторую поверхность, изготовлены из одинаковых материалов одинаковой толщины.

10. Держатель по п.6, отличающийся тем, что газ выбран из группы, включающей воздух, азот, гелий, неон, аргон.

11. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что форма его поперечного сечения, проходящего по оптической оси хрусталика, соответствует форме поперечного сечения экваториальной области естественного хрусталика человека.

12. Держатель по п.1, отличающийся тем, что в указанном поперечном сечении длина дуги (d1, d6) от экватора до конечной точки передней части и длина дуги (d2, d7) от экватора до конечной точки заднего участка составляет 1,0-4,2 мм.

13. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что материал, из которого выполнен держатель интраокулярной линзы, выбран из силикона, силиконовых эластомеров, силиконовых полимеров, полисилоксана, полипропилена, полиимида, полибутестера, полиметилметакрилата (ПММА), Микроплекс ПММА, CQ-UV ПММА, акриловой пластмассы, твердого и мягкого акрилового материала, полиакрилата, гидрофобного акрилового материала, гидрофильного полиакрилата, УФ поглощающего акрилата, сополимеров метакрилата, бутилакрилата, полисилоксанового эластомера, УФ поглощающего полисилоксана, сополимеров коллагена, золота, гидрогеля, 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА), метилметакрилата (ММА), ацетилбутилцеллюлозы (CAB), 2-гидроксиэтилметакрилата (2-ГЭМА), н-винилпирролидона (ПВП), поливинилпирролидона (ПВП), метакриловой кислоты (МА), глицерина метакрилата (ГМА), диметилсилоксана (ДМС), полигидроксиэтилметакрилата (ПГЭМА), полиэтиленгликоля метакрилата (ПЭГММА), полиГЕМА гидрогеля, УФ поглощающего полиГЕМА гидрогеля, силикон-гидрогеля, ГМА/ГЕМА, ГЕМА/ПВП/МА, ПВА, ГЕМА/ПВА/МА, ГЕМА/ПВА/ММА, ГЕМА/ММА, ГЕМА/НВП/МА, ГЕМА/НВП/ММА, ГЕМА/Акрила и ГЕМА/ПХ.

14. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что первая поверхность более шероховатая, чем вторая поверхность, и/или первая поверхность для облегчения установки в капсульный мешок дополнительно содержит адгезив.

15. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что его первая поверхность имеет тот же экваториальный диаметр, что и внутренняя поверхность капсульного мешка.

Текст

Раскрываемое изобретение является держателем интраокулярной линзы, которая имеет возможность управления. Одно из осуществлений настоящего изобретения предусматривает держатель интраокулярной линзы, который имплантируется в капсульный мешок, включая вхождение первой наружной поверхности в контакт с внутренней поверхностью капсульного мешка по меньшей мере в одной точке в качестве структурного элемента, который растягивается вдоль экваториальной области капсульного мешка; и вторую наружную поверхность,расположенную напротив первой наружной поверхности, отличающийся тем, что в сечении, где структурный элемент разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси(направление Y) хрусталиков, первая наружная поверхность предусматривается на длине от 3/4 до 3 длин (d5, d10) области, где циннова связка соединяется с внешней поверхностью капсульного мешка.(71)(72)(73) Заявитель, изобретатель и патентовладелец: ПАРК КИЙОНГ ДЖИН (KR) Изобретение относится к держателю интраокулярной линзы, а особенно к держателю интраокулярной линзы, способному оказываться внутри капсульного мешка, чтобы стимулировать изменение формы интраокулярной линзы. Уровень техники В последние годы в качестве одного из методов лечения офтальмологических заболеваний, являющихся аномальными для хрусталика, такого как катаракта, во всем мире все чаще используется метод,состоящий из этапов по удалению содержимого хрусталика из капсульного мешка и имплантации на его место искусственной интраокулярной линзы (ИОЛ). В результате имплантации интраокулярной линзы вместо естественного хрусталика у пациентов может произойти помутнение зрения. Однако, невзирая на многочисленные преимущества, ИОЛ имеет и ряд недостатков, связанных с тем, что капсульный мешок, в который имплантируется ИОЛ, сокращается после вживления интраокулярной линзы. Поэтому все чаще используется новый метод, где этапам имплантации и фиксации интраокулярной линзы в натяжное капсулярное кольцо предшествует этап имплантации капсулярного натяжного кольца в экваториальную капсулярную область капсульного мешка. Натяжное капсулярное кольцо, которое представляет собой открытое или закрытое кольцевое приспособление, эффективно уменьшает сжатие капсульного мешка, обеспечивая частичное сохранение формы капсульного мешка, из которого удаляется хрусталик, и легко поддерживает вживленную интраокулярную линзу. Для более эффективного использования капсулярного натяжного кольца недавно были проведены неотложные опыты с тем, чтобы разработать структуру, обеспечивающую более легкую имплантацию капсулярного натяжного кольца, структуру, которая предотвратит последующее помутнения капсулы и т.д. Однако более серьезной проблемой стандартной хирургической операции по имплантации интраокулярной линзы является то, что передняя и задняя капсулы капсульного мешка после операции смыкаются друг с другом, что ведет к потере его изначальной функции управления толщиной хрусталика путем расслабления и сокращения цинновой связки. То есть проблема заключается в том, что пациенту зрение не гарантировано посредством активного пространственного перемещения интраокулярной линзы по объектам, которые необходимо увидеть, но гарантировано пассивное зрение в соответствии с заранее определенной оптической силой ИОЛ. Далее будет подробно описана стандартная хирургическая операция по имплантации интраокулярной линзы со ссылками на прилагаемые чертежи. Согласно фиг. 1 и 2 роговица (10) - это прозрачная бессосудистая ткань, расположенная в наиболее удаленной зоне глаза, защищающая глазное яблоко. Кроме того, роговица вместе с хрусталиком служит для отражения света. Радужная оболочка (20) работает как диафрагма фотоаппарата путем регулирования интенсивности света, проникающего в глаз. Также имеется зрачок (30) - отверстие в центре радужной оболочки (20), которое регулирует интенсивность света,попадающего на сетчатку (40), путем сокращения отверстия под воздействием яркого света и увеличения отверстия при недостаточной освещенности. Хрусталик (50) является бесцветной и прозрачной бессосудистой структурой, имеющей форму двояковыпуклой линзы, расположенной в задней части радужной оболочки (20). Хрусталик (50) - это орган,который вместе с роговицей (10) принимает участие в процессе отражения света, проникающего в глаз, и его форма изменяется в зависимости от сокращения и расслабления цилиарной мышцы (60) и цинновой связки (70), соединенной с цилиарной мышцей (60). Пресбиопия - это состояние хрусталика (50), когда с возрастом происходит его уплотнение, поэтому форма хрусталика (50) не меняется, даже если цилиарная мышца (60) сокращается. Катаракта - это заболевание, при котором хрусталик (50) с возрастом затемняется. Хрусталик (50) заполняет изнутри капсульный мешок (80), а капсульный мешок (80), в свою очередь, состоит из передней (80 а) и задней (80b) капсул, каждая из которых находится в контакте с передней (51) и задней (55) поверхностями хрусталика (50). На данный момент передняя (51) и задняя (55) поверхности хрусталика (50) соединяются друг с другом на экваторе (Е). И передняя (51), и задняя поверхности (55) делятся на центральную (а) и экваториальную (б) области в зависимости от удаленности от экватора (Е). Центральная область (а) передней поверхности (51) имеет меньший изгиб, чем центральная область (а) передней поверхности (55), а экваториальная область (б) передней поверхности (51) имеет больший изгиб, чем экваториальная область (б) задней поверхности (55). Циннова связка (70) соединяется по кромке с капсульным мешком (80). Циннова связка (70) представляет собой волокнистую ткань, соединяющую капсульный мешок (80) с цилиарной мышцей (60) и состоящую из первой поясковой части, соединенной с центром экваториальной области, в которой соприкасаются передняя (80 а) и задняя (80b) капсулы капсульного мешка (80), и второй поясковой части,соединенной с окружностью экваториальной области. Фиг. 3 и 4 наглядно демонстрируют взаимодействие цинновой связки, хрусталика и капсульного мешка при фокусировке на объект, находящийся на дальнем и ближнем расстояниях соответственно. В данном изобретении направление Y показывает направление оптической оси хрусталика, а направлениеX - экваториальное направление хрусталика. Направление оптической оси хрусталика - это направление,в котором свет через зрачок проникает в хрусталик (50), а экваториальное направление означает направление, которое, когда оптическая ось направлена по вертикали, указывает на точку, в которой встречаются передняя и задняя капсулы хрусталика. При фокусировке на объект, находящийся на далеком расстоянии, первая поясковая часть (73) цинновой связки (70), соединенная с центром экваториальной области капсульного мешка (80), туго натягивается, а вторая поясковая часть (71), соединенная с окружностью экваториальной области капсульного мешка (80), ослабляется. В результате капсульный мешок (80) растягивается в направлении X хрусталика(50), поэтому хрусталик (50), расположенный внутри капсульного мешка (80), растягивается в том же направлении (X). При фокусировке на объект, находящийся на близком расстоянии, первая поясковая часть (73) цинновой связки (70), соединенная с центром экваториальной области капсульного мешка (80), ослабляется,а вторая поясковая часть (71), соединенная с окружностью экваториальной области капсульного мешка(80), туго натягивается. В результате капсульный мешок (80) вытягивается в направлении Y хрусталика(50), поэтому хрусталик (50), расположенный внутри капсульного мешка (80), удлиняется в том же направлении. Как описано выше, капсульный мешок (80) с расположенным в нем естественным хрусталиком соединяется с цинновой связкой (70), следовательно, принимает участие в активном изменении формы естественного хрусталика, но использование стандартной интраокулярной линзы и капсулярного натяжного кольца вынуждает капсульный мешок сокращаться, что приводит к существенной утрате его функций. В частности, цилиарная мышца, которая при соединении с цинновой связкой принимает участие в деформировании хрусталика, является висцеральной мышцей, поддерживающей непрерывное функционирование в течение всей жизни. Таким образом, стандартный метод искусственного удаления способностей здоровой цилиарной мышцы должен быть усовершенствован так, чтобы цилиарная мышца не повреждалась даже при поврежденном хрусталике. При этом стандартная интраокулярная линза и натяжное капсулярное кольцо описаны в различной литературе, включая публикации патентов США 2006/0244904, 2006/0001186 и 2003/0149479. Раскрытие изобретения Техническая проблема. Таким образом, настоящее изобретение предназначено для того, чтобы устранить недостатки прототипов, и поэтому объектом настоящего изобретения является создание держателя интраокулярной линзы, который работает таким образом, чтобы ИОЛ двигалась аналогично естественному хрусталику путем стимуляции изменения формы ИОЛ. Техническое решение. Одно осуществление настоящего изобретения получено путем создания имплантируемого в капсульный мешок держателя интраокулярной линзы, включающего в себя первую наружную поверхность,входящую в контакт с внутренней поверхностью капсульного мешка по крайней мере в одной точке, и вторую наружную поверхность, расположенную напротив первой наружной поверхности, где держатель интраокулярной линзы является структурным элементом, который растягивается вдоль экваториальной области капсульного мешка и в сечении, где данный структурный элемент разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y), первая наружная поверхность предусматривается на длине от 3/4 до 3 длин (d5, d10) области, где циннова связка соединяется с внешней поверхностью капсульного мешка. На данный момент первая наружная поверхность может иметь длину от 2 до 8 мм в сечении, где структурный элемент разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y). Кроме того, держатель интраокулярной линзы может быть кольцевым структурным элементом,концы которого соединены друг с другом. Кроме того, держатель интраокулярной линзы может быть кольцевым структурным элементом,концы которого не соединены друг с другом. Кроме того, по крайней мере один сегмент кольцевого структурного элемента может включать в себя гибкий соединительный элемент, состоящий из более гибкого, чем другие сегменты, материала. Кроме того, предпочтительно, чтобы первая и вторая наружные поверхности были выпуклыми в направлении от второй наружной поверхности к первой. Предпочтительно, чтобы первая наружная поверхность имела первую увеличенную длину от одной концевой части до другой, где первая наружная поверхность разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y); а вторая наружная поверхность имела вторую увеличенную длину от одной концевой части до другой, где вторая наружная поверхность разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y); при этом увеличенная длина второй наружной поверхности была бы меньше или равна увеличенной длине первой наружной поверхности. Кроме того, предпочтительно, чтобы увеличенная длина второй наружной поверхности была больше чем 0,4-1,0 увеличенную длину первой наружной поверхности. Кроме того, предпочтительно, чтобы между первой и второй наружными поверхностями был промежуток, при этом предпочтительно, чтобы этот промежуток был заполнен каким-то одним веществом,выбранным из группы, состоящей из жидкостей, газов и твердых веществ. Кроме того, первая наружная поверхность может состоять из материалов, более гибких, чем вторая наружная поверхность. Кроме того, предпочтительно, чтобы материалы оболочек первой и второй наружных поверхностей были идентичными друг другу, а оболочка первой наружной поверхности - тоньше, чем оболочка второй наружной поверхности. Кроме того, предпочтительно, чтобы материалы оболочек первой и второй наружных поверхностей были выполнены из одного и того же материала одинаковой толщины. Кроме того, предпочтительно, чтобы жидкость была выбрана из группы, состоящей из воды, силикона, гидросульфида натрия, гидроксипропилметилцеллюлозы или полиакриламида. Кроме того, предпочтительно, чтобы газ был выбран из группы, в которую входит воздух, азот, гелий, неон и аргон. Кроме того, предпочтительно, чтобы твердые материалы были гладкими. Кроме того, предпочтительно, чтобы передняя и задняя части первой наружной поверхности соответствовали в указанном порядке передней и задней капсулам, разделенным экватором капсульного мешка, при этом предпочтительно, чтобы передняя часть имела большую кривизну в разрезе, чем задняя часть, где первая наружная поверхность разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y). Кроме того, предпочтительно, чтобы форма поперечного сечения первой наружной поверхности вдоль виртуальной плоскости оптической оси хрусталика в направлении Y соответствовала форме поперечного сечения экваториальной области естественного хрусталика человека. Кроме того, предпочтительно, чтобы увеличенная длина от экватора до конечной точки передней части, и увеличенная длина от экватора до конечной точки задней части была в пределах от 1,0 до 4,2 мм в форме поперечного сечения, где первая наружная поверхность разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y). Кроме того, предпочтительно, чтобы увеличенная длина от экватора до конечной точки передней части была меньше, чем увеличенная длина от экватора до конечной точки задней части. Кроме того, предпочтительно, чтобы материал, из которых выполнен держатель интраокулярной линзы, был выбран из группы, состоящей из силикона, силиконовых эластомеров, силиконовых полимеров, полисилоксана, полипропилена, полиимида, полибутестера, полиметилметакрилата (ПММА), Микроплекс ПММА, CQ-UV ПММА, акриловой пластмассы, твердого и мягкого акрилового материала, полиакрилата, гидрофобного акрилового материала, гидрофильного полиакрилата, УФ поглощающего акрилата, сополимеров метакрилата, бутилакрилата, полисилоксанового эластомера, УФ поглощающего полисилоксана, сополимеров коллагена, золота, гидрогеля, 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА), метилметакрилата (ММА), ацетилбутилцеллюлозы (CAB), 2-гидроксиэтилметакрилата (2-ГЭМА),н-винилпирролидона (ПВП), поливинилпирролидона (ПВП), метакриловой кислоты (МА), глицерина метакрилата (ГМА), диметилсилоксана (ДМС), полигидроксиэтилметакрилата (ПГЭМА), полиэтиленгликоля метакрилата (ПЭГММА), полиГЕМА гидрогеля, УФ поглощающего полиГЕМА гидрогеля, силикон-гидрогеля,ГМА/ГЕМА,ГЕМА/ПВП/МА,ПВА,ГЕМА/ПВА/МА,ГЕМА/ПВА/ММА,ГЕМА/ММА, ГЕМА/НВП/МА, ГЕМА/НВП/ММА, ГЕМА/Акрила и ГЕМА/ПХ. Кроме того, предпочтительно, чтобы первая наружная поверхность была жестче, чем другая наружная поверхность. Кроме того, предпочтительно, чтобы первая наружная поверхность дополнительно содержала адгезив для облегчения установки в капсульный мешок. Кроме того, предпочтительно, чтобы адгезив являлся клеем или тканевым клеем. Кроме того, предпочтительно, чтобы держатель интраокулярной линзы являлся кольцевым структурным элементом, первая наружная поверхность которого имеет тот же экваториальный диаметр, что и внутренняя поверхность капсульного мешка. Преимущества. Согласно настоящему изобретению держатель интраокулярной линзы действует в целях передачи усилия на ИОЛ, чтобы обеспечить ее функционирование аналогично естественному хрусталику, усилие создается цилиарной мышцей и передается через циннову связку и капсульный мешок. Согласно настоящему изобретению держатель интраокулярной линзы может быть использован в операциях по лечению катаракты, пресбиопии, миопии высокой степени и т.д. Краткое описание чертежей Эти и/или иные особенности и преимущества данного изобретения становятся очевидными, при этом становится проще оценить их по достоинству благодаря следующим описаниям предпочтительных осуществлений, выполненных в соответствии с прилагаемыми чертежами. На фиг. 1 изображено глазное яблоко человека в поперечном разрезе. На фиг. 2 изображена структура естественного хрусталика в поперечном разрезе. Фиг. 3 и 4 наглядно демонстрируют взаимодействие цинновой связки, хрусталика и капсульного мешка при фокусировке на объект, находящийся на дальнем и ближнем расстояниях в соответствии с первым осуществлением настоящего изобретения. На фиг. 5 изображен в перспективе держатель интраокулярной линзы в соответствии с первым осуществлением настоящего изобретения. На фиг. 6 представлено поперечное сечение по линии I-I', как показано на фиг. 5. На фиг. 7 изображена в перспективе интраокулярная линза в соответствии с первой особенностью изобретения, соединенная с держателем ИОЛ в соответствии с первым осуществлением настоящего изобретения. На фиг. 8 представлено поперечное сечение по линии I-I', как показано на фиг. 7. На фиг. 9 изображена в перспективе интраокулярная линза в соответствии со второй особенностью,соединенная с держателем ИОЛ в соответствии с первым осуществлением настоящего изобретения. Фиг. 10 и 11 наглядно демонстрируют взаимодействие цинновой связки, интраокулярной линзы,держателя ИОЛ и капсульного мешка при фокусировке на объекты, находящиеся на дальнем и ближнем расстояниях согласно первому осуществлению настоящего изобретения. Фиг. 12 показывает вид в перспективе держателя интраокулярной линзы Фиг. 13 представляет собой поперечное сечение по линии I-I', как показано на фиг. 12. Фиг. 14 и 15 наглядно демонстрируют взаимодействие цинновой связки, интраокулярной линзы,держателя ИОЛ и капсульного мешка при фокусировке на объекты, находящиеся на дальнем и ближнем расстояниях согласно второму осуществлению настоящего изобретения. Фиг. 16 показывает в перспективе держатель интраокулярной линзы согласно третьему осуществлению настоящего изобретения. Фиг. 17 показывает в перспективе держатель интраокулярной линзы согласно четвертому осуществлению настоящего изобретения. Вариант осуществления изобретения Ниже дается описание предпочтительных осуществлений изобретения согласно настоящему изобретению со ссылками на прилагаемые чертежи. На фиг. 5 изображен держатель интраокулярной линзы в разрезе в соответствии с первым осуществлением настоящего изобретения. Согласно фиг. 5 держатель интраокулярной линзы (110) включает в себя первую (111) и вторую (113) наружные поверхности. Первая (111) и вторая (113) наружные поверхности формируют структурный элемент закрытой кольцеобразной формы и пространство (не показано) между оболочкой, образующей первую (111) наружную поверхность, и оболочкой, образующей вторую(113) наружную поверхность. Ограничений на материалы и толщину оболочек, образующих первую(111) и вторую (113) наружные поверхности, не имеется, но возможность изменения формы держателя интраокулярной линзы (110) в связи с движениями цинновой связки в дальнейшем увеличивается при использовании эластичных или более тонких материалов по сравнению со случаем, когда подобные материалы не используются. Между тем, первая (111) и вторая (113) наружные поверхности могут быть изготовлены из одного и того же материала и/или одной и той же толщины либо изготовлены из различных материалов и/или разной толщины. Чтобы усовершенствовать возможность изменения формы в соответствии с движением цинновой связки, первая наружная поверхность (111) может быть изготовлена из более эластичных материалов,чем вторая наружная поверхность (113). Кроме того, если первая (111) и вторая (113) наружные поверхности изготовлены из одинаковых материалов, первая наружная поверхность (111) может быть более тонкой, чем вторая наружная поверхность (113). Между тем, держатель интраокулярной линзы (110) целиком и полностью может быть изготовлен без каких-либо пустот между первой (111) и второй (113) наружными поверхностями, если используются те же твердые материалы, из которых изготовлены и первая (111), и вторая (113) наружные поверхности. Держатель интраокулярной линзы (110) представляет собой структурный элемент кольцеобразной формы, при этом первая наружная поверхность (111) образует внешнюю поверхность кольца, а вторая наружная поверхность (113) - внутреннюю, и поэтому единая увеличенная длина первой наружной поверхности (111) больше, чем единая увеличенная длина второй наружной поверхности (113) в экваториальном направлении (направлении X). Кроме того, диаметр держателя интраокулярной линзы (110) равен диаметру внутренней поверхности капсульного мешка. Диаметр может изменяться в зависимости от конкретного пациента, но обычно колеблется в пределах от 9 до 13 мм, при этом предпочтительно, чтобы диаметр экваториальной области держателя интраокулярной линзы (110) был равен диаметру внутренней поверхности экваториальной части хрусталика пациента. Материал, из которого выполнен держатель интраокулярной линзы (110), используемый здесь, может включать в себя силикон, силиконовые эластомеры, силиконовые полимеры, полисилоксан, полипропилен, полиимид, полибутестер, полиметилметакрилат (ПММА), Микроплекс ПММА, CQ-UV ПММА, акриловую пластмассу, твердый и мягкий акриловый материал, полиакрилат, гидрофильный полиакрилат (гидрофильный полиакрилат), УФ поглощающий акрилат, сополимеры метакрилата,бутилакрилат, полисилоксановый эластомер, УФ поглощающий полисилоксан, сополимеры коллагена,золото, гидрогель, 2-гидроксиэтилметакрилат (ГЭМА), метилметакрилат (ММА), ацетилбутилцеллюлозу(CAB), 2-гидроксиэтилметакрилат (2-ГЭМА), н-винилпирролидон (ПВП), поливинилпирролидон (ПВП),метакриловую кислоту (МА), глицерин метакрилата (ГМА), диметилсилоксан (ДМС), полигидроксиэтилметакрилат (ПГЭМА), полиэтиленгликоль метакрилата (ПЭГММА), полиГЕМА гидрогель, УФ поглощающий полиГЕМА гидрогель, силикон-гидрогель, ГМА/ГЕМА, ГЕМА/ПВП/МА, ПВА,ГЕМА/ПВА/МА, ГЕМА/ПВА/ММА, ГЕМА/ММА, ГЕМА/НВП/МА, ГЕМА/НВП/ММА, ГЕМА/Акрила и ГЕМА/ПХ. На фиг. 6 представлено поперечное сечение по линии I-I' вида, показанного на фиг. 5. Согласно фиг. 6, первая наружная поверхность (111) представляет собой поверхность, находящуюся в контакте с внутренней поверхностью капсульного мешка по крайней мере в одной точке, при этом первая наружная поверхность (111) в разрезе соответствует в указанном порядке передней и задней капсулам капсульного мешка, и имеет передний (111 а) и задний (111b) участки, разделенные экватором (Е). В разрезе, выполненном вдоль виртуальной плоскости оптической оси хрусталика в направлении Y,передний участок (111 а) первой наружной поверхности (111) имеет больший изгиб, чем задний участок(111b). Поэтому разрез, где первая наружная поверхность (111), разрезаемая вдоль виртуальной плоскости оптической оси хрусталика в направлении Y, формируется в том же виде, что и форма поперечного сечения экваториальной области естественного хрусталика. Как описано выше, передняя поверхность в центральной области хрусталика имеет меньший изгиб, чем задняя поверхность, но и передняя, и задняя поверхности имеют обратную форму по мере приближения к экваториальной области. Более подробно, первая наружная поверхность (111) формируется в той форме поперечного сечения, свойственной хрусталику пациента, которому делают хирургическую операцию. Фотоснимок формы поперечного сечения хрусталика пациента до хирургической операции выполняют с использованием ультразвуковой акустоскопии, КТ и МРТ. Первая наружная поверхность (111) имеет форму поперечного сечения между расширением и сужением зрачка, но может иметь форму, соответствующую форме поперечного сечения хрусталика с размером зрачка от 3 до 4 мм. Соответственно, первая наружная поверхность (111) соответствует форме внутренней поверхности экваториальной области капсульного мешка. Предпочтительно, чтобы в разрезе, выполненном вдоль виртуальной плоскости оптической оси хрусталика (в направлении Y), первая наружная поверхность (111) была обеспечена на длине, равной от 3/4 до 3 длин (d5, см. фиг. 10) области, где циннова связка соединяется с внешней поверхностью капсульного мешка. Усилие, передаваемое интраокулярной линзе при движении цинновой связки, передается неэффективно, если первая наружная поверхность (111) формируется на длине, меньшей чем 3/4, при этом оптическая часть интраокулярной линзы может быть закрыта, если первая наружная поверхность(111) формируется на длине, превышающей троекратную. В данном случае первая наружная поверхность(111) может иметь, например, длину от 2 до 8 мм в разрезе, где структурный элемент разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y). Более предпочтительно, чтобы увеличенная длина (d1) от экватора (Е) до конечной точки передней части (111 а), а также увеличенная длина (d2) от экватора (Е) до конечной точки задней части (111b) в целом могли варьироваться от 1,0 до 4,2 мм в сечении, выполненном вдоль виртуальной плоскости оптической оси хрусталика (в направлении Y). В процессе хирургической операции сложно имплантировать держатель интраокулярной линзы, и оптическая часть слишком мала, если увеличенная длина превышает 4,2 мм, в то время как держатель ИОЛ находится дальше по направлению внутрь, чем точка, где вторая поясковая часть цинновой связки, как описано ниже, соединяется с капсульным мешком, если увеличенная длина составляет менее 1 мм, и, следовательно, усилие, переданное движением цинновой связки,созданным в цилиарной мышце, не надлежащим образом передается в ИОЛ, что приводит к недостаточному изменению объема в держателе ИОЛ. На данный момент увеличенная длина (d1) от экватора (Е) до конечной точки передней части (111 а) может отличаться от увеличенной длины (d2) от экватора (Е) до конечной точки задней части (111b), но в целом длина d2 будет больше, чем длина d1. Между тем, для облегчения установки держателя интраокулярной линзы (110) в капсульный мешок шероховатость первой наружной поверхности (111) может быть выше или для этого может быть добавлен специальный адгезив для облегчения ввода держателя ИОЛ в капсульный мешок. Следовательно,держатель ИОЛ (110) может быть надежно зафиксирован. В качестве адгезива может быть использован,например, клей или тканевый клей. Вторая наружная поверхность (113) представляет собой поверхность, к которой присоединяется интраокулярная линза, а общая увеличенная длина (d4) разреза, где вторая наружная поверхность (113) разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y) меньше или равна общей увеличенной длине (d3=d1+d2) в разрезе, где первая наружная поверхность (111) разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y). Тот факт, что общая увеличенная длина (d4) разреза, где вторая наружная поверхность (113) разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y), меньше или равна общей увеличенной длине (d3=d1+d2) первой наружной поверхности (111) в целях увеличения или поддержания усилия, прилагаемого к первой наружной поверхности (111), когда усилие передается ко второй наружной поверхности (113) цинновой связки. То есть движение и изменение объема, скорее, вызваны движением первой наружной поверхности(111), так как первая наружная поверхность (111) имеет меньшую увеличенную длину, чем вторая наружная поверхность (113). Когда усилие F1 передается цинновой связке первой наружной поверхности(111), усилие, передаваемое второй наружной поверхности (113), становится равным F2 (=kF1, k1). В данном случае k является константой, определяемой отношением длин d3 и d4. Отношение длин d3 и d4 может варьироваться в зависимости от возможностей цинновых связок у различных пациентов, при этом предпочтительно, чтобы длина d4 была в общем случае равна 0,4-1,0 от длины d3. Внутреннее пространство между первой (111) и второй (113) наружными поверхностями заполняется газом, жидкостью или твердым веществом. Внутреннее пространство может быть заполнено газами,такими как воздухом или инертными газами, а именно азотом, аргоном, неоном, гелием и т.д., или жидкостями, такими как вода или силикон, гиалурат натрия, хондроитинсульфат, гидроксипропилметилцеллюлоза, полиакриламид и т.д. Возможность изменения формы держателя интраокулярной линзы (110) увеличивается в связи с движением цинновой связки держателя ИОЛ (110), если в пространстве (115) между первой (111) и второй (113) наружными поверхностями используются материалы, имеющие высокую текучесть, чем в случае использования материалов, не имеющих высокой текучести. На фиг. 7 в перспективе показано, как согласно первому осуществлению настоящего изобретения интраокулярная линза соединяется с держателем ИОЛ, а фиг. 8 представляет собой поперечное сечение по линии I-I' вида, показанного на фиг. 7. Согласно фиг. 7 и 8 интраокулярная линза (120) поддерживается держателем ИОЛ (110). ИОЛ формируется внутри держателя (110) кольцевой формы. На этот раз гаптическая часть (123) ИОЛ (120) имплантируется внутрь капсульного мешка и находится в контакте со второй наружной поверхностью(111b) держателя ИОЛ (110). Интраокулярная линза (120) включает в себя оптическую часть (121), расположенную позади зрачка, и гаптическую часть (123), соединенную с оптической частью (121) для фиксации оптической части(121) внутри капсульного мешка. Интраокулярная линза (120) может быть различных форм, но настоящее изобретение их не ограничивает. То есть гаптическая часть (123) соединена по краю с оптической частью (121). На этот раз гаптическая часть (123) состоит из двух или более элементов, а желательно четырех или более элементов. Между тем, интраокулярная линза (120) может иметь структуру, где гаптическая часть (123) состоит из ряда стержней (125) и опорной полоски кольцеобразной формы (127), соединенной с концами стержней, как показано на фиг. 9. Усилие проще передается оптической части при движении цинновой связки в такой ИОЛ, где имеется опорная полоска (127). Далее подробно описывается взаимодействие интраокулярной линзы в соответствии с первым осуществлением настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи. Фиг. 10 и 11 наглядно демонстрируют взаимодействие цинновой связки, интраокулярной линзы,держателя ИОЛ и капсульного мешка при фокусировке на дальнее и ближнее расстояние в соответствии с первым осуществлением настоящего изобретения. Циннова связка соединяется с внешней поверхностью капсульного мешка, а также с областью вокруг экватора капсульного мешка, поэтому область, к которой присоединяется циннова связка, в этом описании называется зоной присоединения. При фокусировке на дальнее расстояние первая поясковая часть (173), соединенная с центром зоны присоединения для цинновой связки (Z) в капсульном мешке (180), туго натягивается, а вторая поясковая часть (171), соединенная с окружностью экваториальной области для цинновой связки (Z) в капсульном мешке (180), расслабляется. В результате на экваториальную область капсульного мешка (180) действует усилие, возникшее при растяжении в направлении X, при этом интраокулярная линза (120), с упругим усилием помещенная внутрь капсульного мешка (180), также растягивается в том же самом направлении,что придает ИОЛ (120) выпуклую форму. При фокусировке на ближнее расстояние первая поясковая часть (173), соединенная с центром зоны присоединения для цинновой связки (Z) в капсульном мешке (180), расслабляется, а вторая поясковая часть (171), соединенная с окружностью экваториальной области для цинновой связки (Z) в капсульном мешке (180), туго натягивается. В результате экваториальная область капсульного мешка (180) подается вперед в направлении Y, поэтому интраокулярная линза (120), с упругим усилием помещенная внутрь капсульного мешка (180), растягивается в том же направлении. На данный момент возможность изменения формы в последующем возрастает из-за жидкости (115),находящейся между первой (111) и второй (113) наружными поверхностями, в зависимости от движений цинновой связки в держателе. Здесь направление Y - это оптическая ось хрусталика, а направление X - экваториальное направление хрусталика. Как описано выше, использование держателя интраокулярной линзы (120) согласно данному осуществлению делает возможным контроль толщины ИОЛ (120), как в случае с естественным хрусталиком. То есть, так как толщина естественного хрусталика контролируется действием капсульного мешка(180), соединенного с цинновой связкой, использование держателя ИОЛ согласно данному осуществлению делает возможным контроль толщины ИОЛ. На фиг. 12 изображен в перспективе держатель интраокулярной линзы согласно второму осуществлению настоящего изобретения. Второе осуществление отличается от первого тем, что между первой(211) и второй (213) наружными поверхностями образуется пустое пространство. За исключением этой разницы описания одинаковых частей будут даны кратко. Согласно фиг. 12 держатель интраокулярной линзы (210) состоит из первой (211) и второй (213) наружных поверхностей. Здесь первая (211) и вторая(213) наружные поверхности образуют замкнутый цельный структурный элемент кольцеобразной формы, при этом материалы и толщина первой (211) и второй (213) наружных поверхностей при движении в настоящем документе не ограничиваются, но способность держателя ИОЛ (210) изменять форму при движении цинновой связки в последующем возрастает, если используются гибкие или более тонкие материалы, по сравнению со случаем, когда подобные материалы не используются. Держатель интраокулярной линзы (210) образует структурный элемент кольцеобразной (сферической) формы, при этом первая наружная поверхность (211) держателя ИОЛ (210) имеет приблизительно тот же диаметр, что и внешняя поверхность капсульного мешка. Здесь диаметр может варьироваться в зависимости от конкретного пациента, но в основном он находится в пределах от 9 до 13 мм, при этом диаметр экваториальной области держателя ИОЛ (210) равен диаметру внутренней поверхности экваториальной области хрусталика пациента. Материалы, используемые в держателе ИОЛ (210), могут быть идентичными тем, что были использованы в первом осуществлении. Фиг. 13 представляет собой поперечное сечение по линии I-I' вида, показанного на фиг. 12. Согласно фиг. 13 первая наружная поверхность (211) приходит в контакт с внутренней поверхностью капсульного мешка по крайней мере в одной точке и первая наружная поверхность (211) имеет передний (211 а) и задний (211b) участки, которые разделяются экватором (Е), чтобы соответствовать в указанном порядке передней и задней капсулам капсульного мешка соответственно. В разрезе, выполненном вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика(направление Y), передний участок (211 а) первой наружной поверхности (211) имеет большую кривизну,чем задний участок (211b). Это выполнено с целью, чтобы разрез, выполненный в радиальном направлении (Y) первой наружной поверхности (211), получился той же формы, что и форма поперечного сечения экваториальной области естественного хрусталика, и, следовательно, поэтому передняя поверхность центральной области хрусталика имеет меньшую кривизну, чем задняя поверхность, но имеет обратную форму при приближении к экваториальной области, как описано выше. Более предпочтительно, чтобы первая наружная поверхность (211) имела ту же форму, как и форма поперечного сечения собственного хрусталика пациента, который подвергается хирургической операции. Фотоснимок хрусталика пациента в поперечном сечении до операции выполняется с использованием ультразвуковой акустоскопии, КТ и МРТ. Первая наружная поверхность (211) имеет форму поперечного сечения между расширением и сужением зрачка, но может иметь форму, соответствующую форме поперечного сечения хрусталика с размером зрачка 3-4 мм. Таким образом, первая наружная поверхность (211) согласовывается с формой внешней поверхности экваториальной области капсульного мешка. Предпочтительно, чтобы в разрезе, выполненном вдоль виртуальной плоскости оптической оси хрусталика (в направлении Y), первая наружная поверхность (211) была обеспечена на длине, находящейся в диапазоне от 3/4 до 3 длин (d10, см. фиг. 14) области, где циннова связка присоединяется к внешней поверхности капсульного мешка. Усилие, передаваемое интраокулярной линзе при движении цинновой связки, передается неэффективно, если первая наружная поверхность (211) формируется на длине менее чем 3/4, при этом оптическая часть интраокулярной линзы может быть закрыта, если первая наружная поверхность (211) формируется на длине, превышающей троекратную. Например, первая наружная поверхность (211) может иметь длину от 2 до 8 мм в разрезе, где структурный элемент разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y). Более предпочтительно, чтобы увеличенная длина (d6) от экватора (Е) до конечной точки наружной части (211 а), а также увеличенная длина (d6) от экватора (Е) до конечной точки задней части (211b) в целом могли варьироваться от 1,0 до 4,2 мм в сечении, выполненном вдоль виртуальной плоскости опти-7 021172 ческой оси хрусталика (в направлении Y). В процессе хирургической операции сложно имплантировать держатель интраокулярной линзы и оптическая часть слишком мала, если увеличенная длина превышает 4,2 мм, в то время как держатель ИОЛ находится дальше по направлению внутрь, чем точка, где вторая поясковая часть цинновой связки, как описано ниже, соединяется с капсульным мешком; если увеличенная длина составляет менее 1 мм, и, следовательно, усилие, переданное движением цинновой связки,созданным в цилиарной мышце, не надлежащим образом передается в ИОЛ, что приводит к недостаточному изменению объема в держателе ИОЛ. На данный момент увеличенная длина (d6) от экватора (Е) до конечной точки передней части (211 а) может отличаться от увеличенной длины (d6) от экватора (Е) до конечной точки задней части (211b), но длина d7, как правило, больше, чем длина d6. Между тем, для облегчения установки держателя ИОЛ в капсульный мешок может быть улучшена шероховатость первой наружной поверхности (211) или применен специальный адгезив. Таким образом,держатель ИОЛ может быть зафиксирован в стационарном положении. В качестве адгезива может быть использован, например, тканевый клей или клей. Вторая наружная поверхность (213) представляет собой поверхность, с которой соединяется интраокулярная линза, а общая увеличенная длина (d9) разреза, где вторая наружная поверхность (213) разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y) меньше или равна общей увеличенной длине (d8=d6+d7) в разрезе, где первая наружная поверхность (211) разрезается вдоль виртуальной плоскости в направлении оптической оси хрусталика (направление Y). Тот факт, что общая увеличенная длина (d9) в радиальном направлении (Y) второй наружной поверхности (213) меньше или равна общей увеличенной длине (d8=d6+d7) первой наружной поверхности (211) в целях увеличения или поддержания усилия, прилагаемого к первой наружной поверхности (211), когда усилие передается ко второй наружной поверхности (213) цинновой связки. То есть, движение и изменение объема скорее вызваны движением первой наружной поверхности(211), так как вторая наружная поверхность (213) имеет меньшую увеличенную длину, чем первая наружная поверхность (211). Когда усилие F1 передается цинновой связке первой наружной поверхности(211), усилие, передаваемое второй наружной поверхности (213), становится равным F2 (=kF1, k1). В данном случае k является константой, определяемой отношением длин d8 и d9. Отношение длин d8 и d9 может варьироваться в зависимости от возможностей цинновых связок у различных пациентов, при этом предпочтительно, чтобы длина d9 была в общем случае равна (0,4-1,0)длина d3. Фиг. 14 и 15 наглядно демонстрируют взаимодействие цинновой связки, интраокулярной линзы,держателя ИОЛ и капсульного мешка при фокусировке на объект, находящийся на дальнем расстоянии согласно второму осуществлению настоящего изобретения. Взаимодействие в соответствии со вторым осуществлением идентичны первому осуществлению, за исключением того, что между первой (211) и второй (213) наружными поверхностями нет жидкости. При фокусировке на объект, находящийся на дальнем расстоянии, первая поясковая часть (273), соединенная с центром зоны присоединения для цинновой связки (Z) в капсульном мешке (280), туго натягивается, а вторая поясковая часть (271), соединенная с окружностью экваториальной области зоны присоединения для цинновой связки (Z) в капсульном мешке (280), расслабляется. В результате экваториальная часть капсульного мешка (180) выдается вперед в направлении X, и поэтому интраокулярная линза (220), с упругим усилием помещенная внутрь капсульного мешка (280), растягивается в том же направлении. При фокусировке на объект, находящийся на ближнем расстоянии, первая поясковая часть (273),соединенная с зоной соединения для цинновой связки (Z) в капсульном мешке (280), расслабляется, а вторая поясковая часть (271), соединенная с окружностью зоны соединения для цинновой связки (Z) в капсульном мешке (280), туго натягивается. В результате экваториальная область капсульного мешка(180) выдается вперед по направлению Y, и поэтому интраокулярная линза (220), с упругим усилием помещенная внутрь капсульного мешка (280), растягивается в том же направлении. Здесь направление Y - оптическая ось хрусталика, а направление X - экваториальное направление хрусталика. Как описано выше, использование держателя интраокулярной линзы (210) согласно данному осуществлению делает возможным контроль толщины интраокулярной линзы (220), как в естественном хрусталике. То есть, так как толщина естественного хрусталика контролируется действием капсульного мешка (280), соединенного с цинновой связкой, использование держателя ИОЛ согласно данному осуществлению делает возможным контроль толщины ИОЛ. В частности, держатель ИОЛ (210) согласно данному осуществлению не имеет достаточной возможности для передачи движения цинновой связки по сравнению с первым осуществлением, и поэтому держатель ИОЛ (210) согласно данному осуществлению более подходит для пациентов, цинновы связки которых двигаются более активно. На фиг. 16 в перспективе изображен держатель интраокулярной линзы согласно третьему осуществлению настоящего изобретения. Подробности второго осуществления, частично совпадающие с особенностями первого осуществления, здесь не описываются, а отличающиеся моменты описываются. Держатель ИОЛ (310) согласно второму осуществлению представляет собой закрытый структурный элемент кольцевидной формы, имеющий гибкие соединительные элементы (350), из которых по крайней мере один участок более гибкий, чем остальные. Гибкий соединительный элемент (350) - это участок реза с меньшей, чем у капсульного мешка,площадью, и служащий для имплантации держателя интраокулярной линзы (310) в капсулярный мешок. То есть, если держатель ИОЛ (310) имплантируется в капсульный мешок, гибкий соединительный элемент (350) сгибается, поэтому держатель ИОЛ (310) может быть имплантирован в капсульный мешок,хотя и имеет маленький участок реза. На фиг. 17 изображен в перспективе держатель интраокулярной линзы согласно четвертому осуществлению настоящего изобретения. Держатель ИОЛ (410) согласно третьему осуществлению имеет разомкнутую кольцеобразную структуру, в отличие от замкнутой кольцеобразной структуры, а также имеет по крайней мере один гибкий соединительный элемент (450), как в третьем осуществлении. В результате ИОЛ может быть имплантирована в капсульный мешок при уменьшении размера участка реза в хирургических операциях. Предлагаемое здесь описание является всего лишь предпочтительным примером для иллюстрации,не имеющее намерений ограничить сферу применения изобретения, поэтому следует понимать, что другие патенты-аналоги и модификации могут также существовать без отклонения от сущности и объема изобретения, как очевидно специалистам в данной области. Поэтому следует понимать, что настоящее изобретение может быть не определено в том объеме, в котором оно подробно изложено в описании, но определено в рамках сформулированных пунктов патентной формулы и их аналогов. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Держатель интраокулярной линзы, предназначенный для установки в капсульный мешок, отличающийся тем, что выполнен в виде кольца, содержащего первую поверхность, входящую в контакт с внутренней поверхностью капсульного мешка по меньшей мере в одной точке после установки в капсульный мешок; и вторую поверхность, расположенную напротив первой поверхности,при этом держатель интраокулярной линзы вытянут вдоль экваториальной области капсульного мешка и в поперечном сечении, выполненном по оптической оси хрусталика глаза, длина первой поверхности составляет от 3/4 до 3 длин области, где циннова связка присоединяется к наружной поверхности капсульного мешка и составляет от 2 до 8 мм; длина второй поверхности в указанном поперечном сечении составляет 0,4-1,0 от длины первой поверхности в указанном сечении; первая поверхность имеет переднюю и заднюю части, соответствующие передней и задней капсулам капсульного мешка после установки в капсульный мешок и разделенные плоскостью, проходящей через экватор (Е) капсульного мешка, в вертикальном направлении по отношению к направлению оптической оси хрусталика глаза. 2. Держатель по п.1, отличающийся тем, что первая и вторая поверхности выполнены выпуклыми от второй к первой поверхности. 3. Держатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что выполнен в виде замкнутого кольца. 4. Держатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что выполнен в виде разомкнутого кольца. 5. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что он дополнительно содержит гибкий соединительный элемент (450), более гибкий, чем остальная часть (410). 6. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что пространство между первой и второй поверхностями заполнено веществом, выбранным из группы, состоящей из жидкостей, газов или текучих твердых веществ. 7. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что первая поверхность состоит из более гибких материалов, чем вторая поверхность. 8. Держатель по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что материалы оболочек, составляющих первую и вторую поверхности, идентичны друг другу, при этом оболочка, составляющая первую поверхность, тоньше, чем оболочка, составляющая вторую поверхность. 9. Держатель по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что оболочка, составляющая первую поверхность, и оболочка, составляющая вторую поверхность, изготовлены из одинаковых материалов одинаковой толщины. 10. Держатель по п.6, отличающийся тем, что газ выбран из группы, включающей воздух, азот, гелий, неон, аргон. 11. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что форма его поперечного сечения, проходящего по оптической оси хрусталика, соответствует форме поперечного сечения экваториальной области естественного хрусталика человека. 12. Держатель по п.1, отличающийся тем, что в указанном поперечном сечении длина дуги (d1, d6) от экватора до конечной точки передней части и длина дуги (d2, d7) от экватора до конечной точки заднего участка составляет 1,0-4,2 мм. 13. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что материал, из которого выполнен держатель интраокулярной линзы, выбран из силикона, силиконовых эластомеров, силиконовых полимеров, полисилоксана, полипропилена, полиимида, полибутестера, полиметилметакрилата(2-ГЭМА), н-винилпирролидона (ПВП), поливинилпирролидона (ПВП), метакриловой кислоты (МА),глицерина метакрилата (ГМА), диметилсилоксана (ДМС), полигидроксиэтилметакрилата (ПГЭМА), полиэтиленгликоля метакрилата (ПЭГММА), полиГЕМА гидрогеля, УФ поглощающего полиГЕМА гидрогеля, силикон-гидрогеля, ГМА/ГЕМА, ГЕМА/ПВП/МА, ПВА, ГЕМА/ПВА/МА, ГЕМА/ПВА/ММА,ГЕМА/ММА, ГЕМА/НВП/МА, ГЕМА/НВП/ММА, ГЕМА/Акрила и ГЕМА/ПХ. 14. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что первая поверхность более шероховатая, чем вторая поверхность, и/или первая поверхность для облегчения установки в капсульный мешок дополнительно содержит адгезив. 15. Держатель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что его первая поверхность имеет тот же экваториальный диаметр, что и внутренняя поверхность капсульного мешка.

МПК / Метки

МПК: A61F 2/14

Метки: интраокулярной, держатель, линзы

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/14-21172-derzhatel-intraokulyarnojj-linzy.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Держатель интраокулярной линзы</a>

Предыдущий патент: Способ получения хинолин-3-карбоксамидов

Следующий патент: Сельскохозяйственная рабочая машина и способ регулирования ее рабочей системы

Случайный патент: Производные иминотиадиазиндиоксида в качестве ингибиторов bace, композиции на их основе и их применение