Ингибиторы гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (gm-csf) и интерлейкина-17 (il-17) для терапии

Формула / Реферат

1. Фармацевтическая композиция для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний, содержащая:

(а) соединение, нейтрализующее гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF); и

(б) соединение, нейтрализующее интерлейкин-17 (IL-17),

где соединение, нейтрализующее GM-CSF, представляет собой антитело или его функционально активный фрагмент, связывающие GM-CSF, и где соединение, нейтрализующее IL-17, представляет собой антитело или его функционально активный фрагмент, связывающие IL-17.

2. Фармацевтическая композиция по п.1, где антитело или его функционально активный фрагмент, связывающие GM-CSF, и/или антитело или его функционально активный фрагмент, связывающие IL-17, представляет собой человеческое моноклональное антитело или его функционально активный фрагмент.

3. Фармацевтическая композиция по п.1 или 2, где антитело или его функционально активный фрагмент, связывающие GM-CSF, связывают эпитоп GM-CSF, включающий аминокислоты RRLLN в положениях 23-27 в SEQ ID NO: 57, 58, 59 или 60 и/или аминокислоты GLRGSLTKLKGPL или GLQGSLTKLKGPL в положениях 65-77 в SEQ ID NO: 57, 58, 59 или 60.

4. Фармацевтическая композиция по п.3, где эпитоп представляет собой эпитоп прерывистого типа.

5. Фармацевтическая композиция по п.4, где указанный эпитоп прерывистого типа дополнительно включает:

(а) аминокислоты LSRD в положениях 28-31 в SEQ ID NO: 57, 58, 59 или 60;

(б) аминокислоты ТА в положениях 32-33 в SEQ ID NO: 57, 58, 59 или 60 и/или

(в) аминокислоты ЕА в положениях 21-22 в SEQ ID NO: 57, 58, 59 или 60.

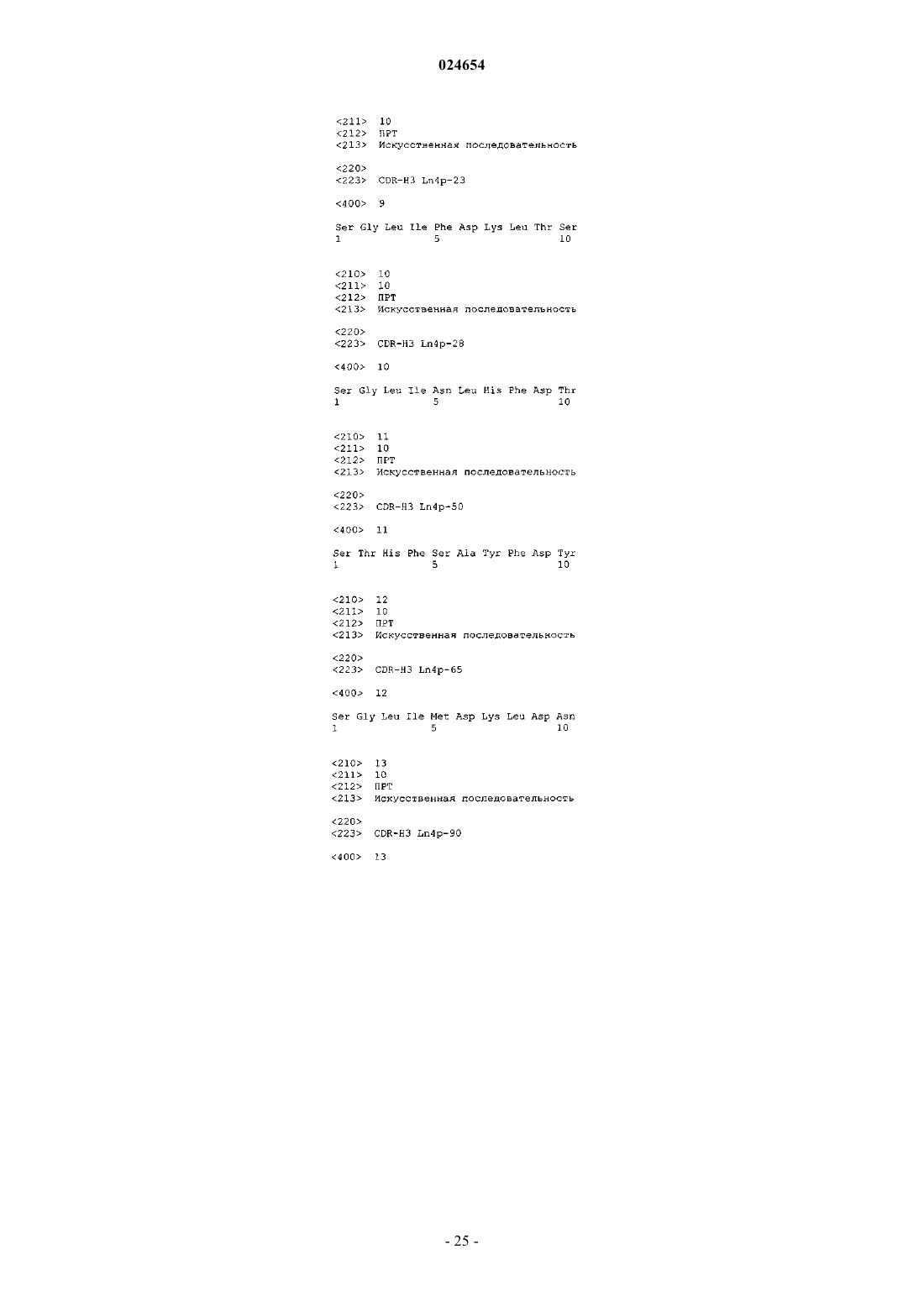

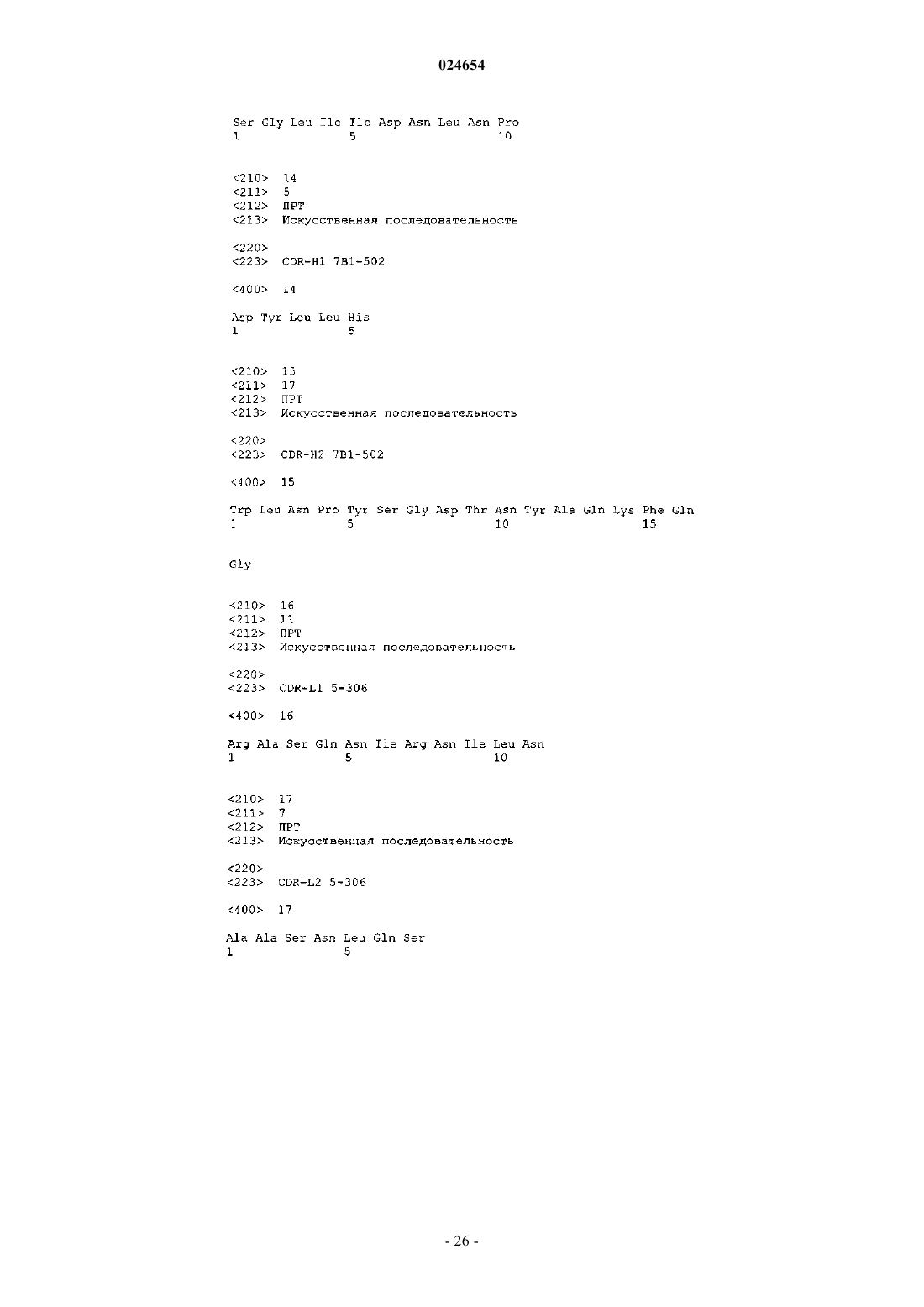

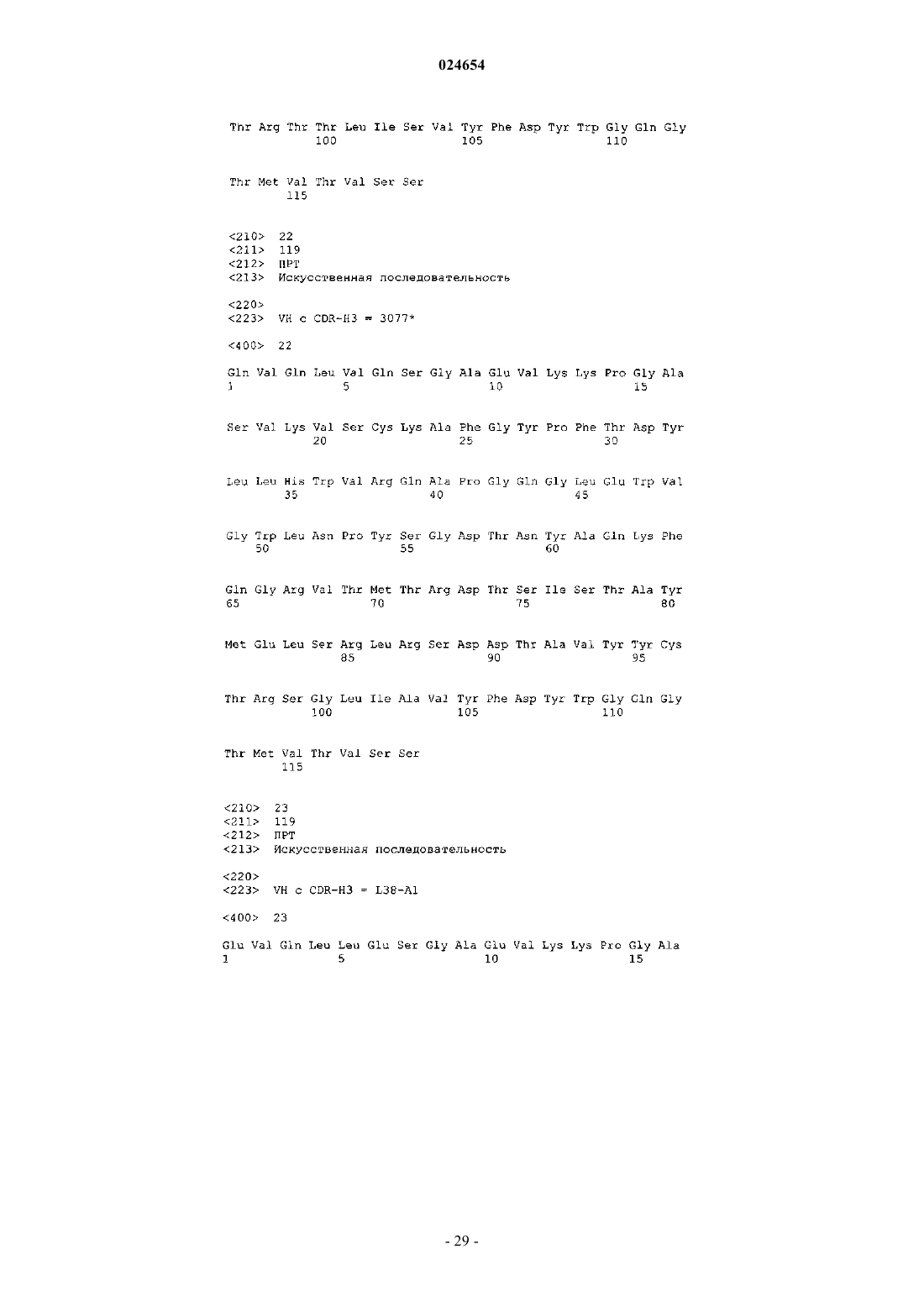

6. Фармацевтическая композиция по любому из пп.2-5, где антитело или его функционально активный фрагмент, связывающие GM-CSF, содержат в вариабельной области тяжелой цепи CDR3, имеющий аминокислотную последовательность, выбранную из группы, включающей любую из последовательностей SEQ ID NO: 1-13 и 56.

7. Фармацевтическая композиция по п.6, где указанное антитело или его функционально активный фрагмент содержит в вариабельной области тяжелой цепи CDR1, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 14, и CDR2, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 15.

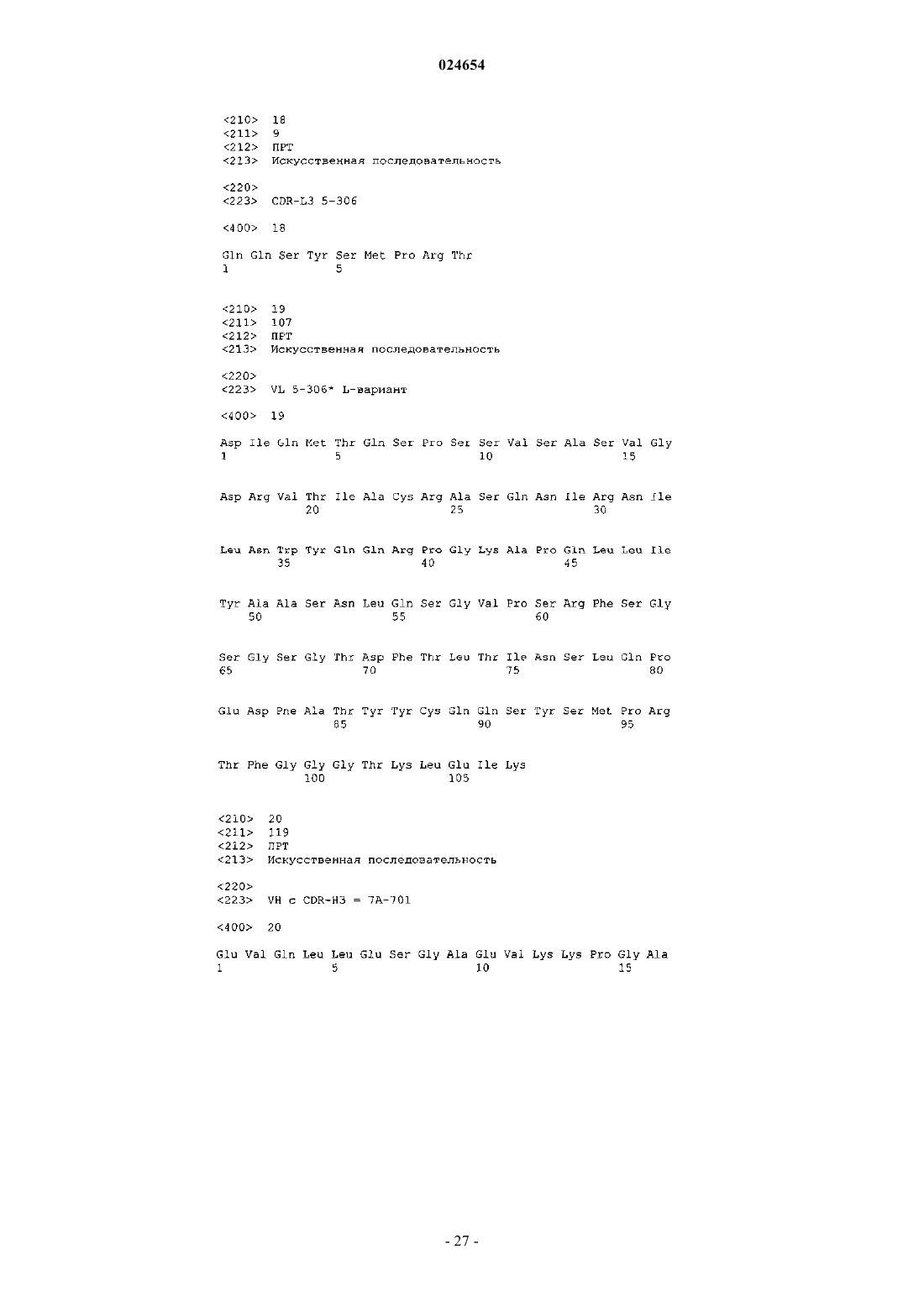

8. Фармацевтическая композиция по п.6 или 7, где указанные человеческое моноклональное антитело или его функционально активный фрагмент содержат в вариабельной области легкой цепи CDR1, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 16, CDR2, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 17, и CDR3, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 18.

9. Фармацевтическая композиция по п.8, где указанные человеческое моноклональное антитело или его функционально активный фрагмент содержат в вариабельной области легкой цепи любую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 19, 54 и 55.

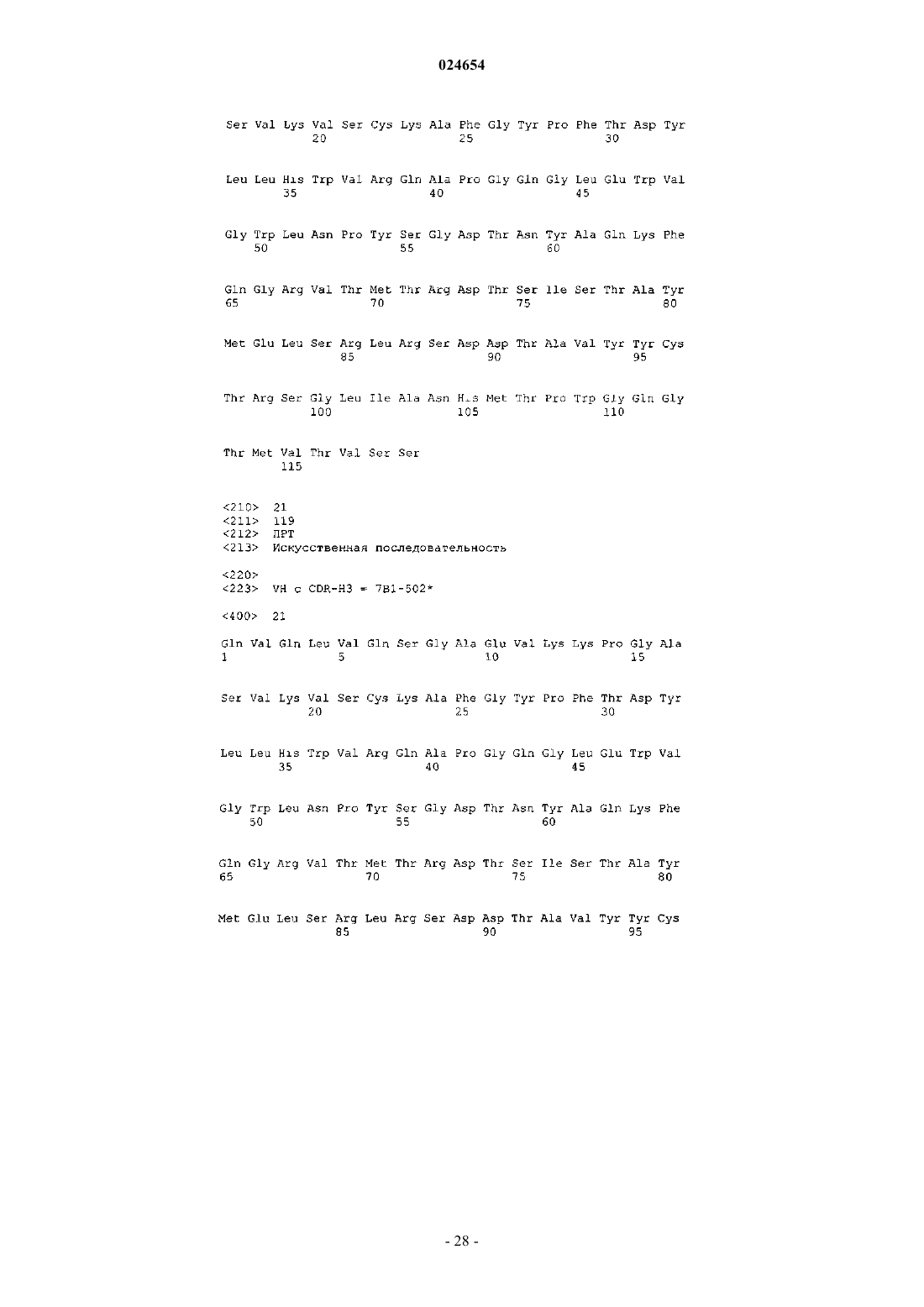

10. Фармацевтическая композиция по п.6 или 7, где указанные человеческое моноклональное антитело или его функционально активный фрагмент содержат в вариабельной области тяжелой цепи любую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 20-33, 52 и 53.

11. Фармацевтическая композиция по любому из пп.6-10, где указанные человеческое моноклональное антитело или его функционально активный фрагмент содержат в вариабельной области легкой цепи CDR1, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 16, CDR2, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 17, и CDR3, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 18; и в вариабельной области тяжелой цепи CDR1, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 14, CDR2, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 15, и CDR3, имеющий любую аминокислотную последовательность из SEQ ID NO: 1-13 и 56.

12. Фармацевтическая композиция по любому из пп.6-11, где указанные человеческое моноклональное антитело против GM-CSF или его функционально активный фрагмент содержат в вариабельной области легкой цепи CDR1, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 16, CDR2, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 17, и CDR3, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 18; и в вариабельной области тяжелой цепи CDR1, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 14, CDR2, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 15, и CDR3, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 2.

13. Фармацевтическая композиция по любому из пп.6-12, где указанные человеческое моноклональное антитело или его функционально активный фрагмент содержат аминокислотную последовательность легкой цепи SEQ ID NO: 34 и любую аминокислотную последовательность тяжелой цепи из SEQ ID NO: 35-48.

14. Фармацевтическая композиция по п.13, где указанные человеческое моноклональное антитело или его функционально активный фрагмент содержат аминокислотную последовательность легкой цепи SEQ ID NO: 34 и аминокислотную последовательность тяжелой цепи SEQ ID NO: 35.

15. Фармацевтическая композиция по любому из пп.1-14, где указанное воспалительное заболевание выбрано из группы, состоящей из ревматоидного артрита (RA) (включая RA, устойчивый к лечению агентами, нейтрализующими фактор некроза опухоли-альфа (TNF-альфа)), астмы, рассеянного склероза (MS), хронической обструктивной болезни легких (COPD), острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS), идиопатического фиброза легких (IPF), воспалительного заболевания кишечника (IBD), болезни Крона, увеита, дегенерации желтого пятна, колита, псориаза, валлеровского перерождения, антифосфолипидного синдрома (APS), острого коронарного синдрома, рестеноза, атеросклероза, рецидивирующего полихондрита (RP), острого или хронического гепатита, заболевания, связанного с неудачными ортопедическими имплантатами, гломерулонефрита, волчанки и аутоиммунных расстройств.

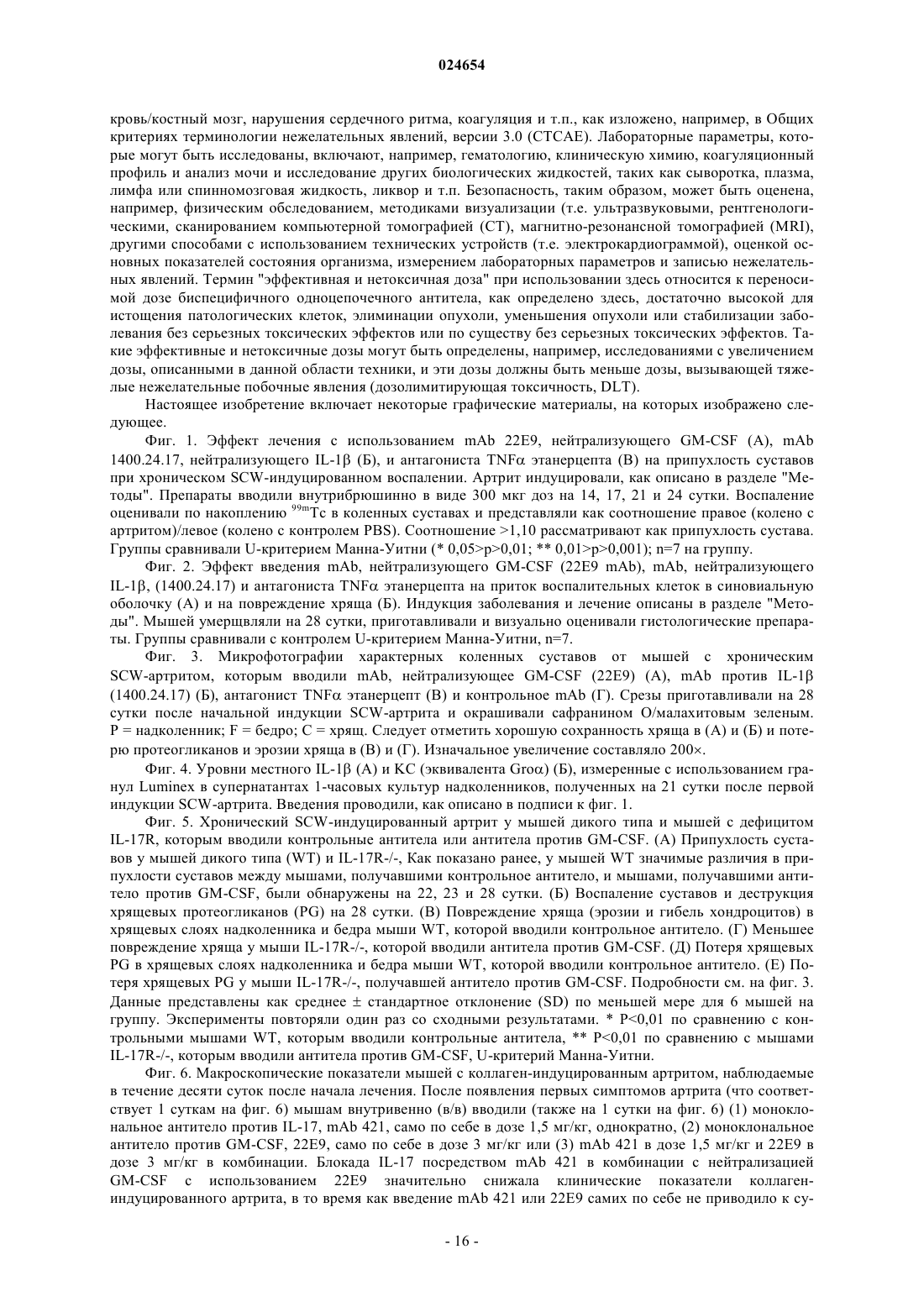

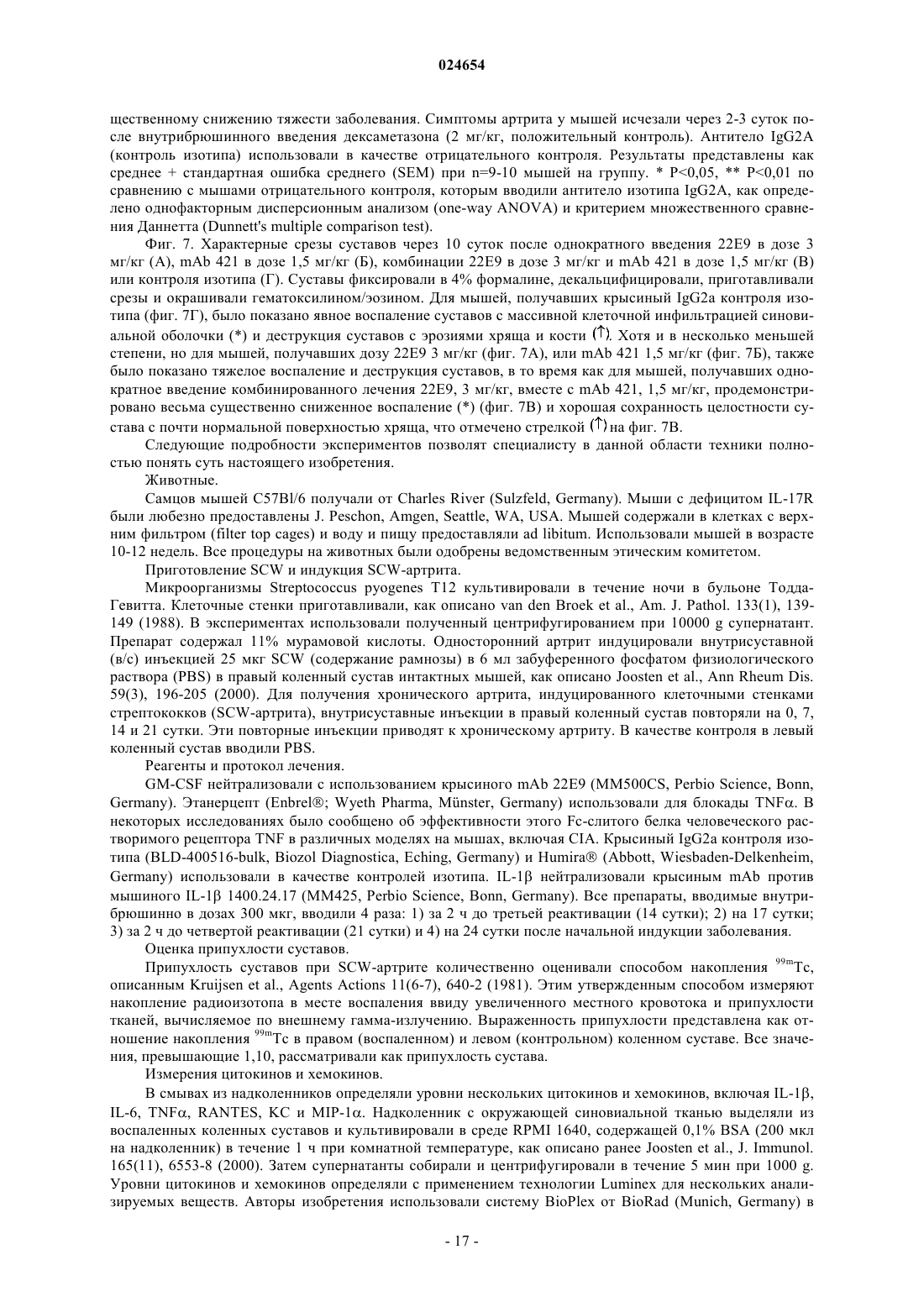

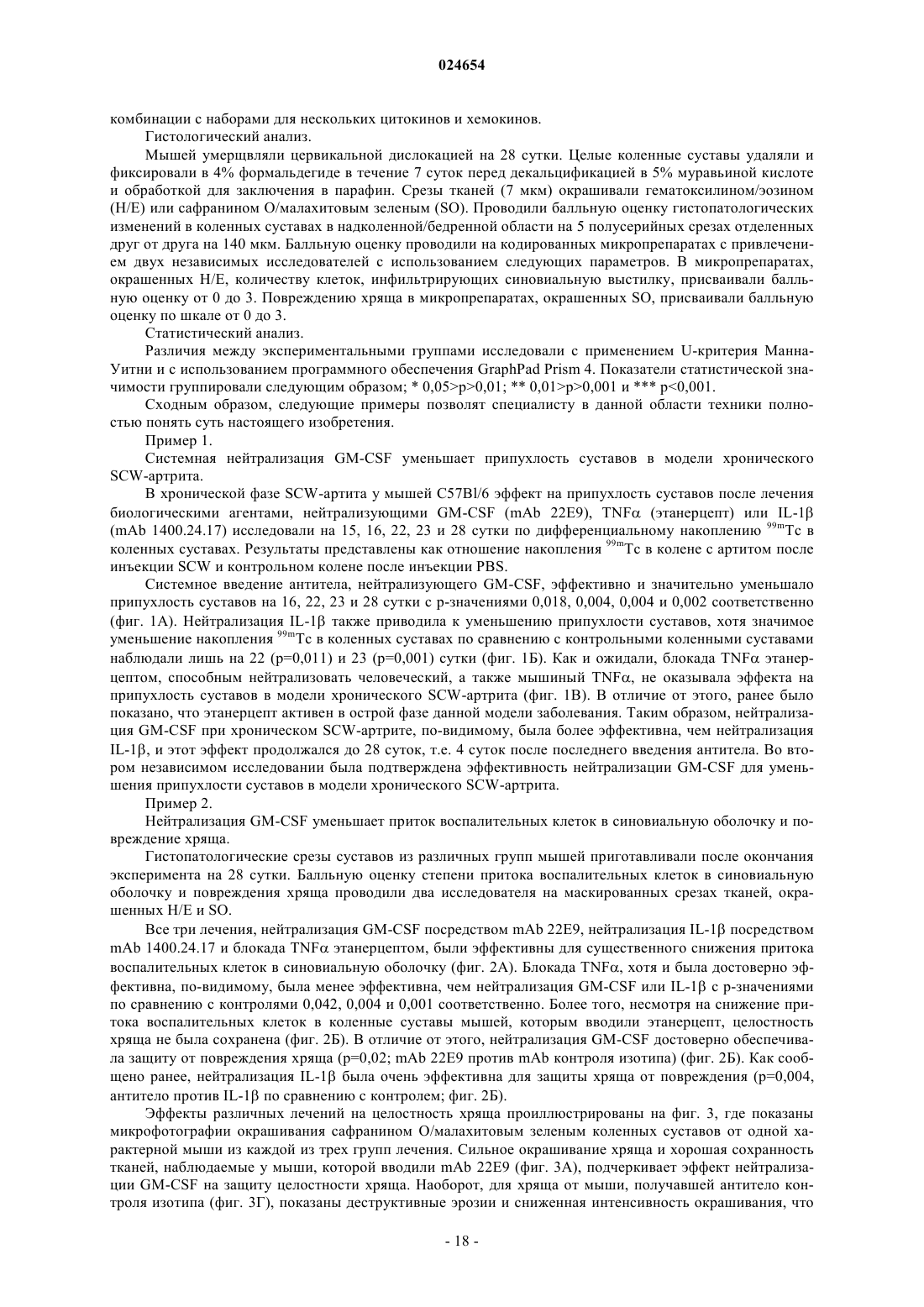

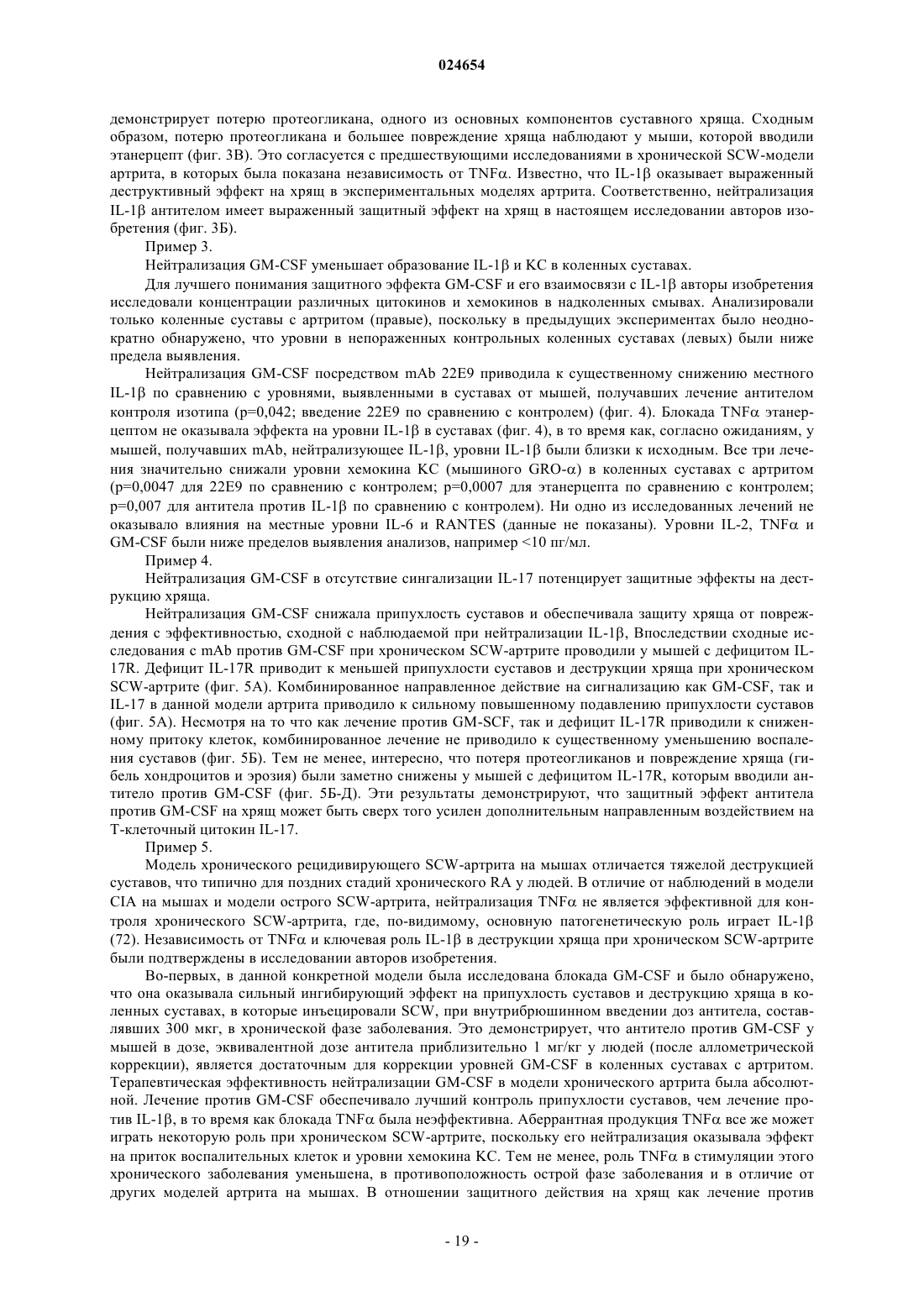

Текст