Антитело к cd33 и способы его применения

Номер патента: 10570

Опубликовано: 30.10.2008

Авторы: Таварес Даниел, Хоффи Мэри Г., Лутц Роберт Дж.

Формула / Реферат

1. Выделенное антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент, включающие по крайней мере один определяющий комплементарность участок, имеющий аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID Nos: 1-6:

и обладающие способностью связывать CD33.

2. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент, обладающие способностью связывать CD33, включающие по крайней мере одну тяжелую цепь и по крайней мере одну легкую цепь, причем вариабельная область тяжелой цепи включает три определяющих комплементарность участка, имеющих аминокислотные последовательности SEQ ID Nos: 1-3, соответственно:

а вариабельная область легкой цепи включает три определяющих комплементарность участка, имеющих аминокислотные последовательности SEQ ID NOs: 4-6, соответственно:

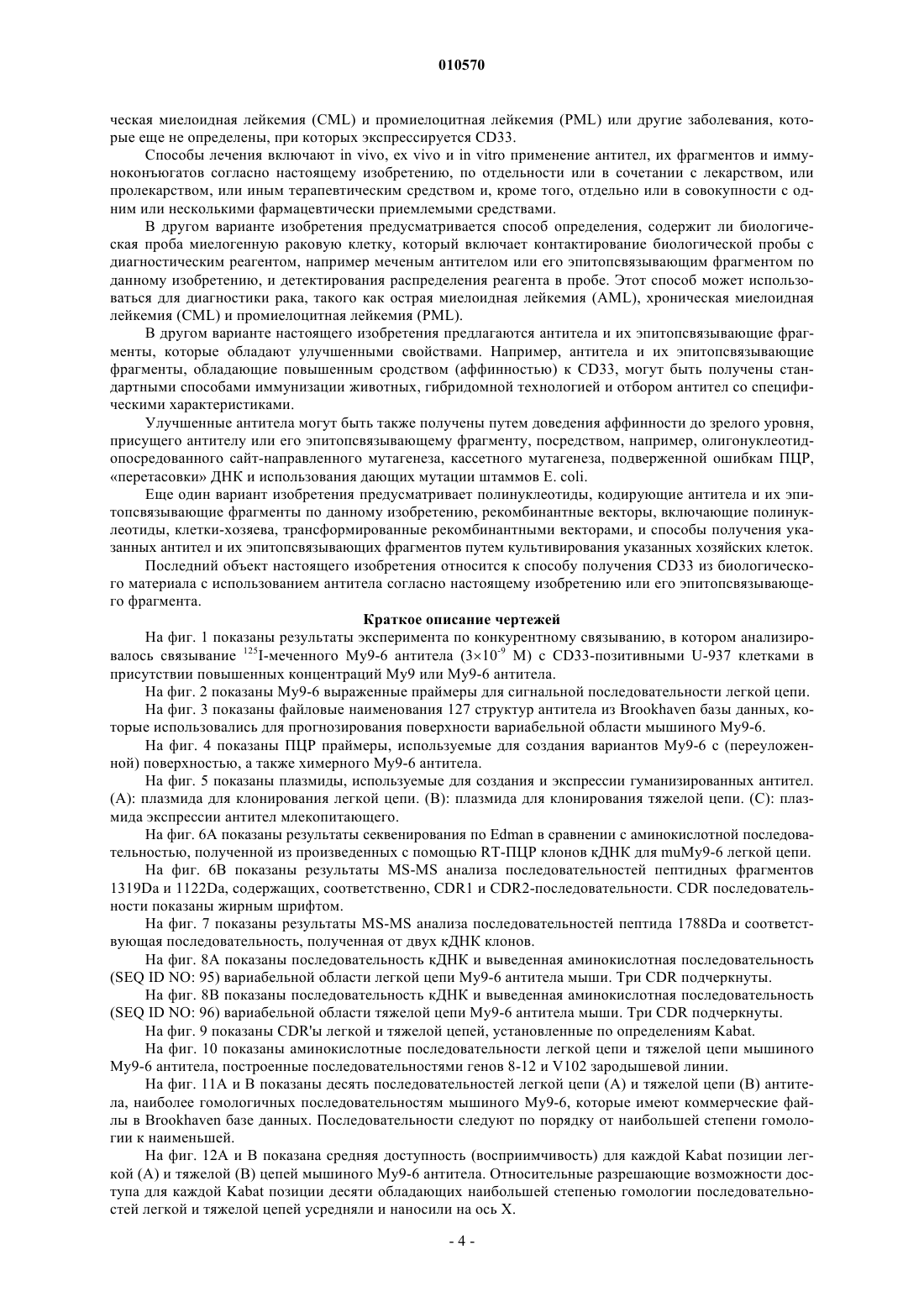

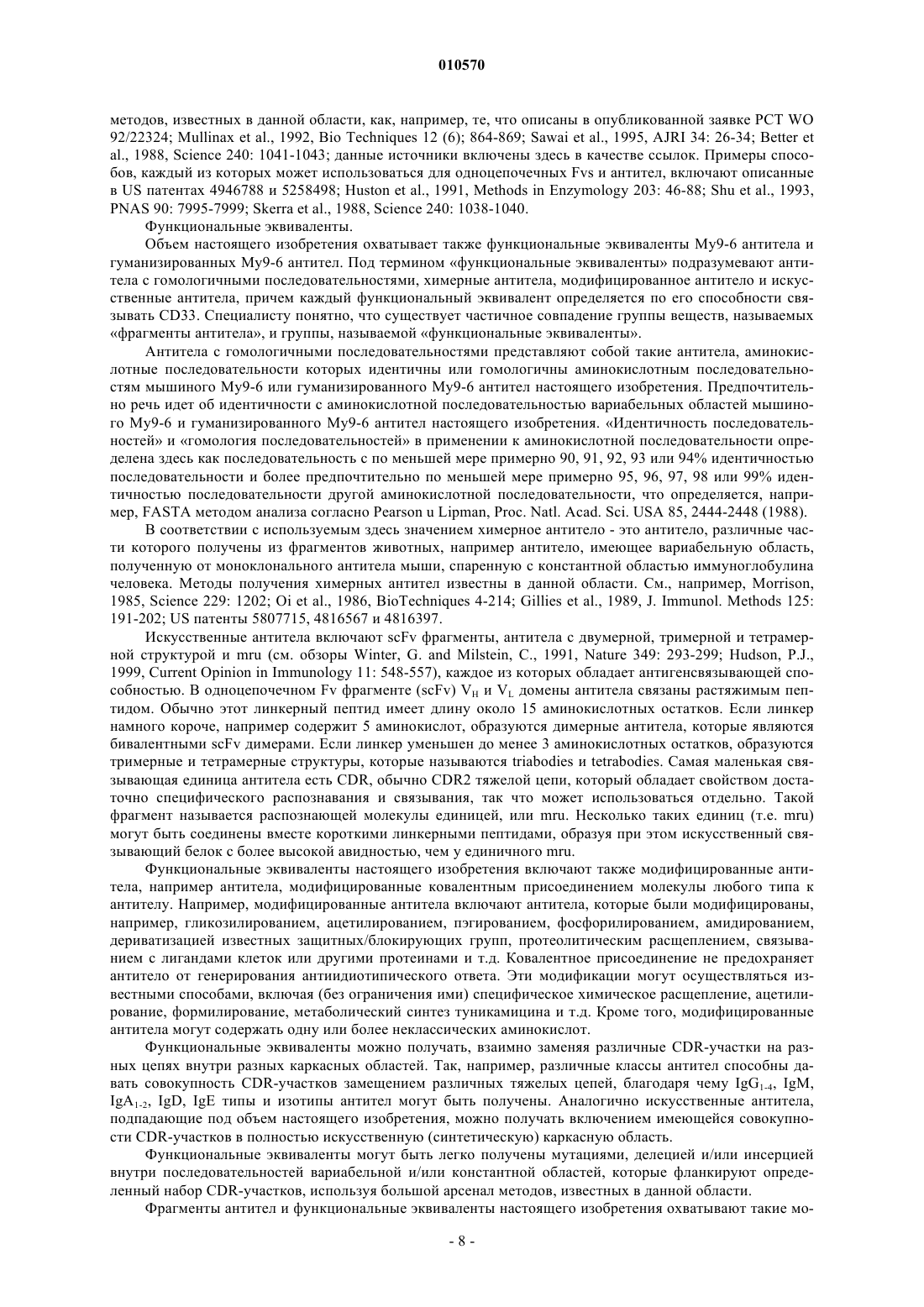

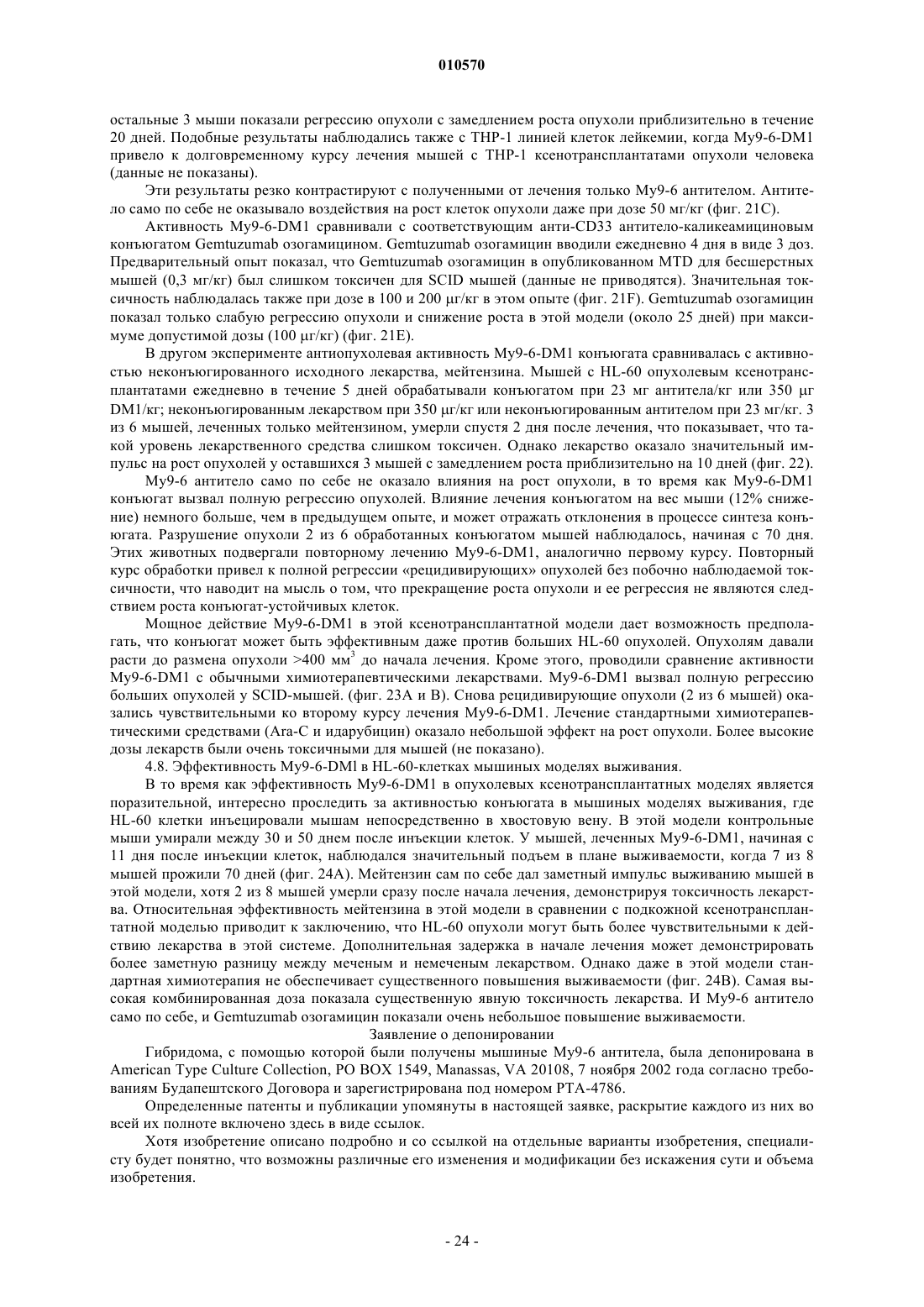

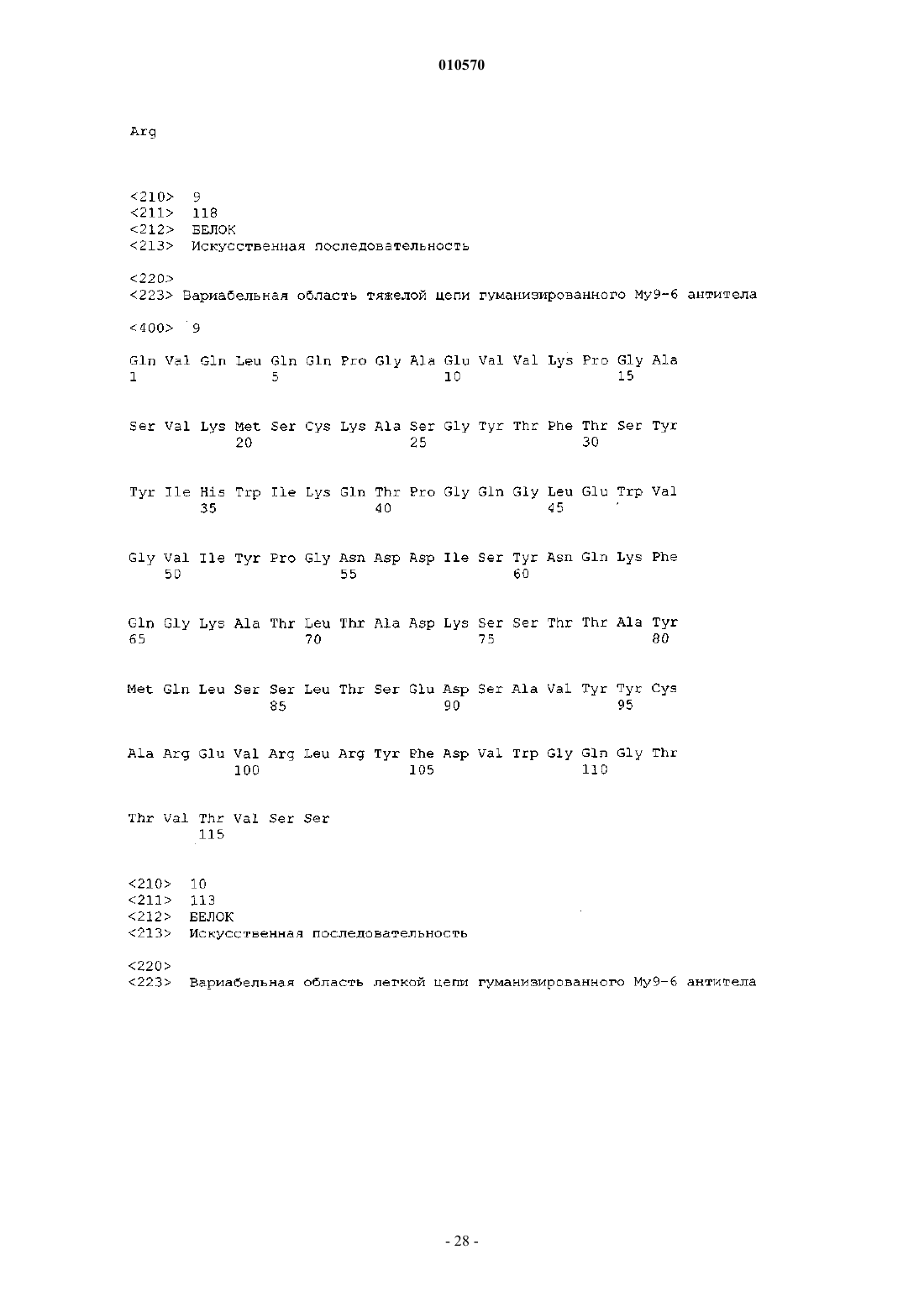

3. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область тяжелой цепи имеет последовательность, которая по крайней мере на 90% идентична аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 7:

![]()

4. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область тяжелой цепи имеет последовательность, которая по крайней мере на 95% идентична указанной аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 7:

5. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область тяжелой цепи имеет аминокислотную последовательность, представленную SEQ ID NO: 7:

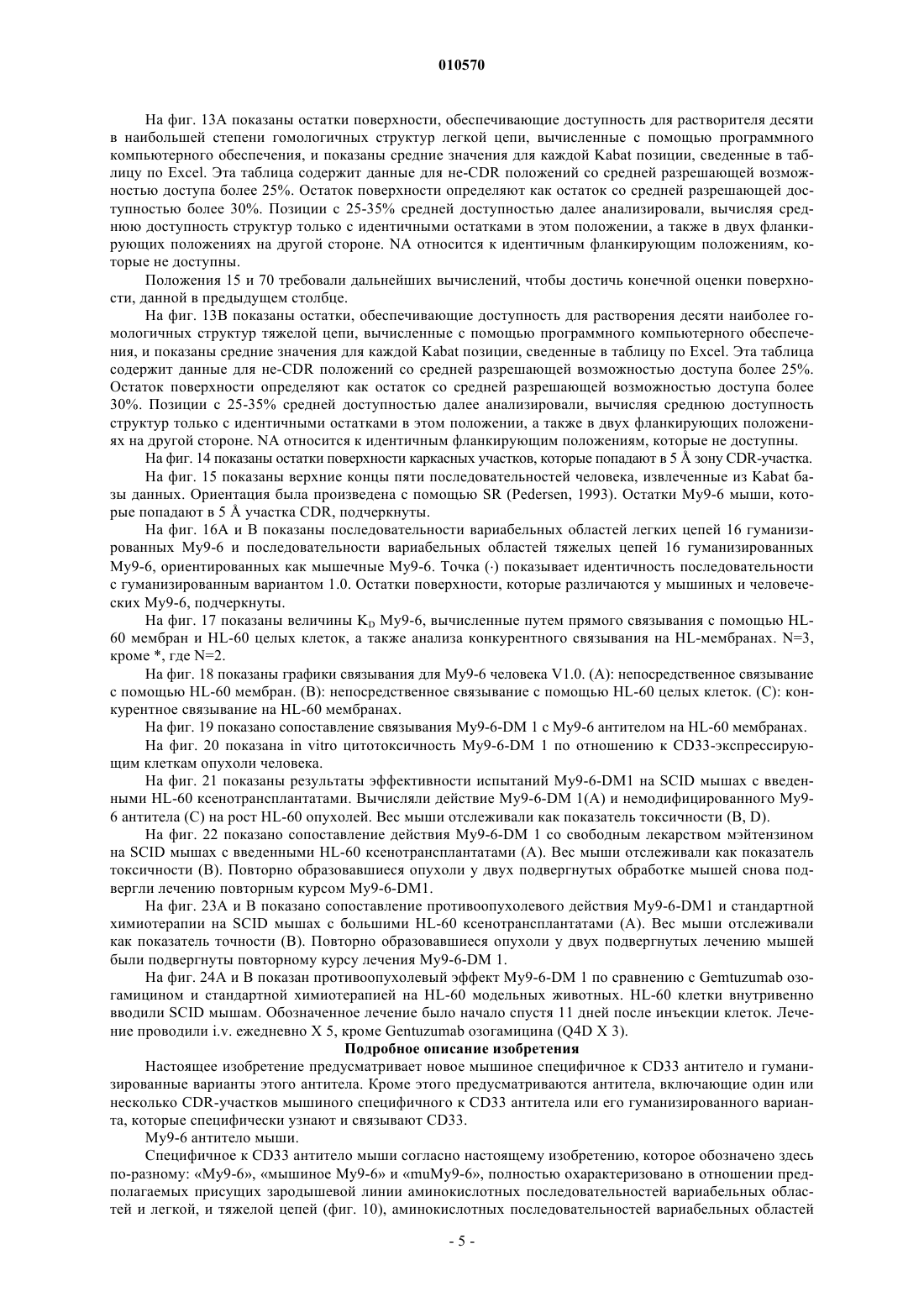

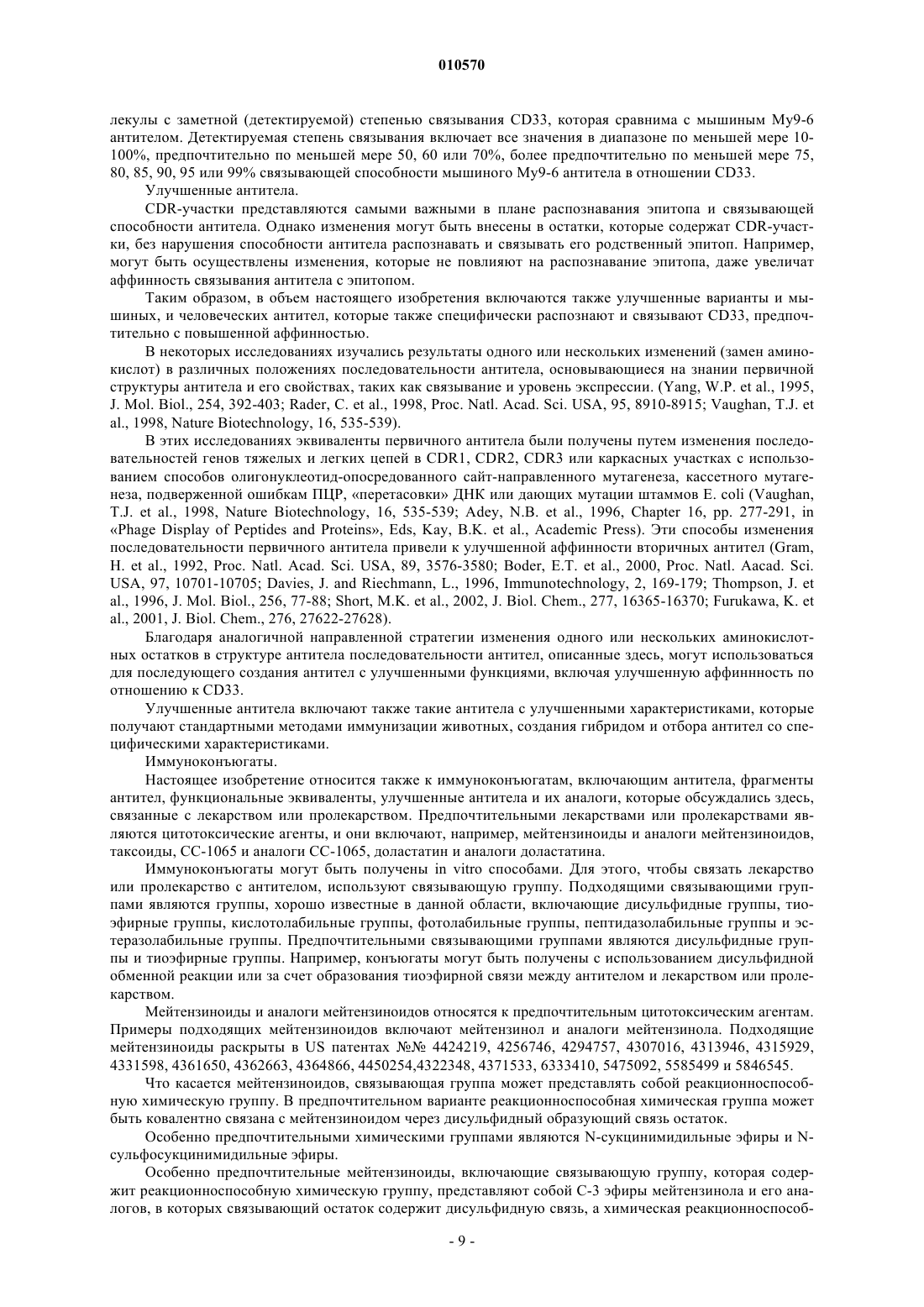

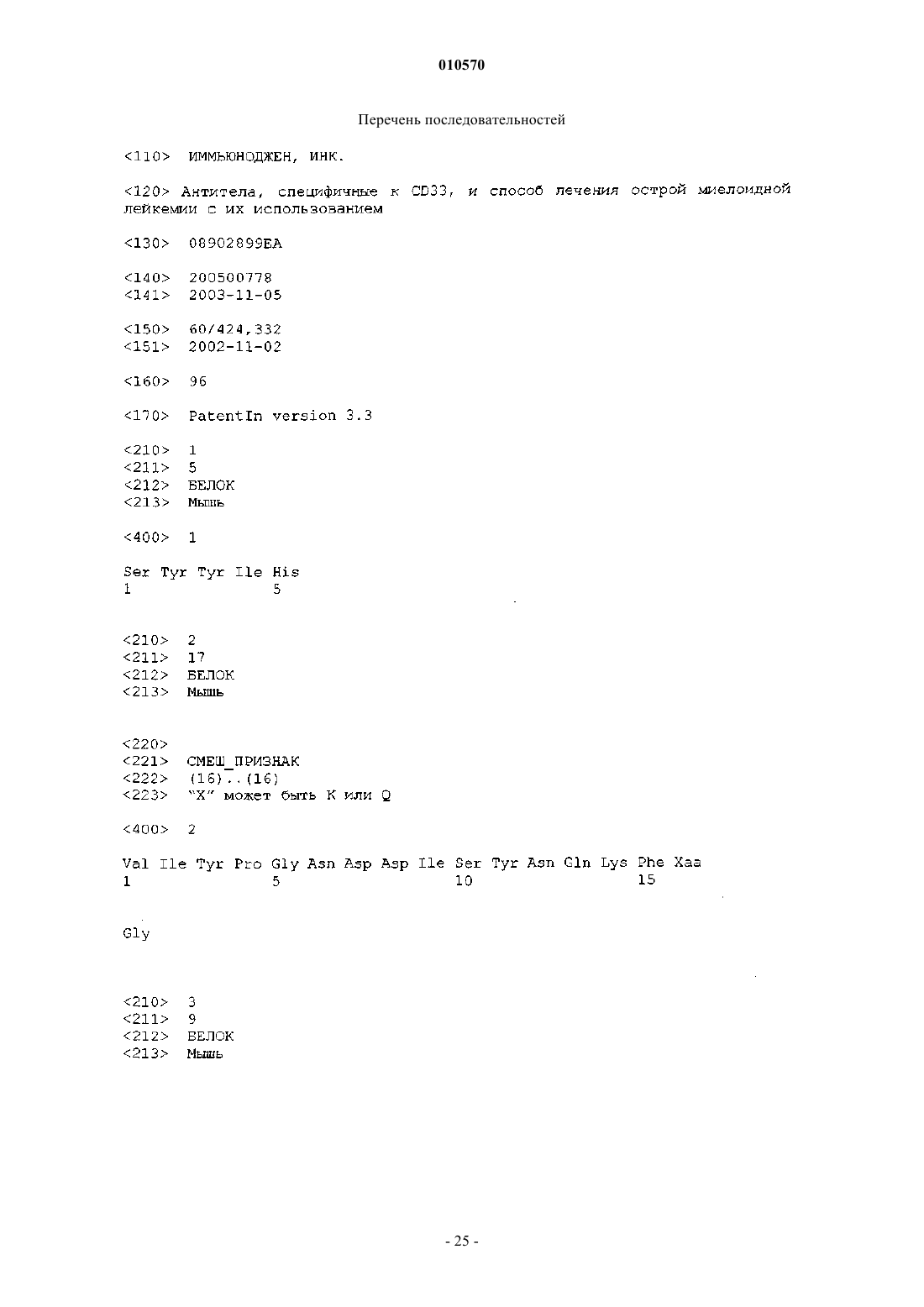

6. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область легкой цепи имеет последовательность, которая по крайней мере на 90% идентична аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 8:

7. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область легкой цепи имеет последовательность, которая по крайней мере на 95% идентична аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 8:

8. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область легкой цепи имеет аминокислотную последовательность, представленную SEQ ID NO: 8:

![]()

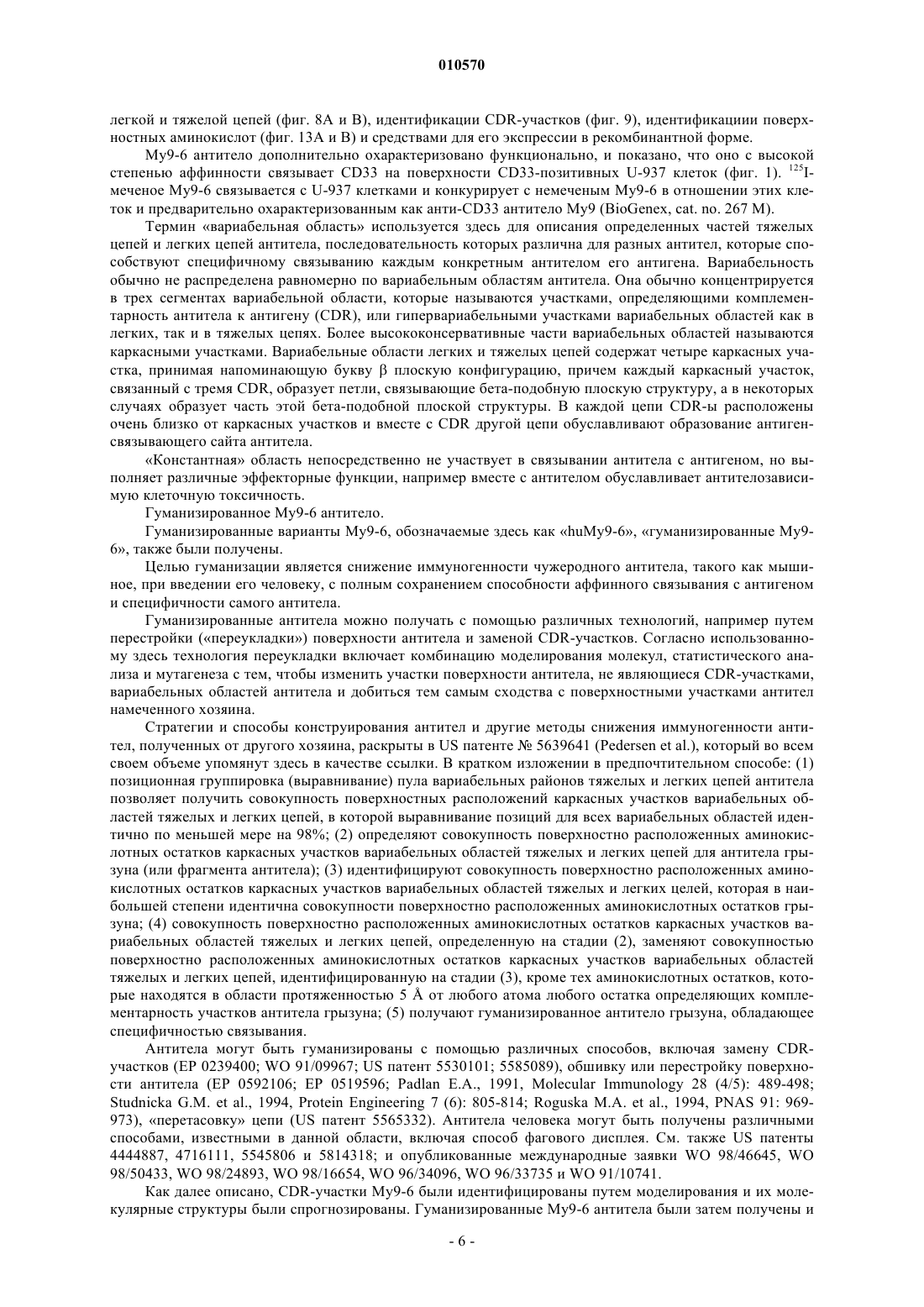

9. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область тяжелой цепи имеет последовательность, которая по крайней мере на 90% идентична аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 9:

10. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область тяжелой цепи имеет последовательность, которая по крайней мере на 95% идентична аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 9:

11. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область тяжелой цепи имеет аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 9:

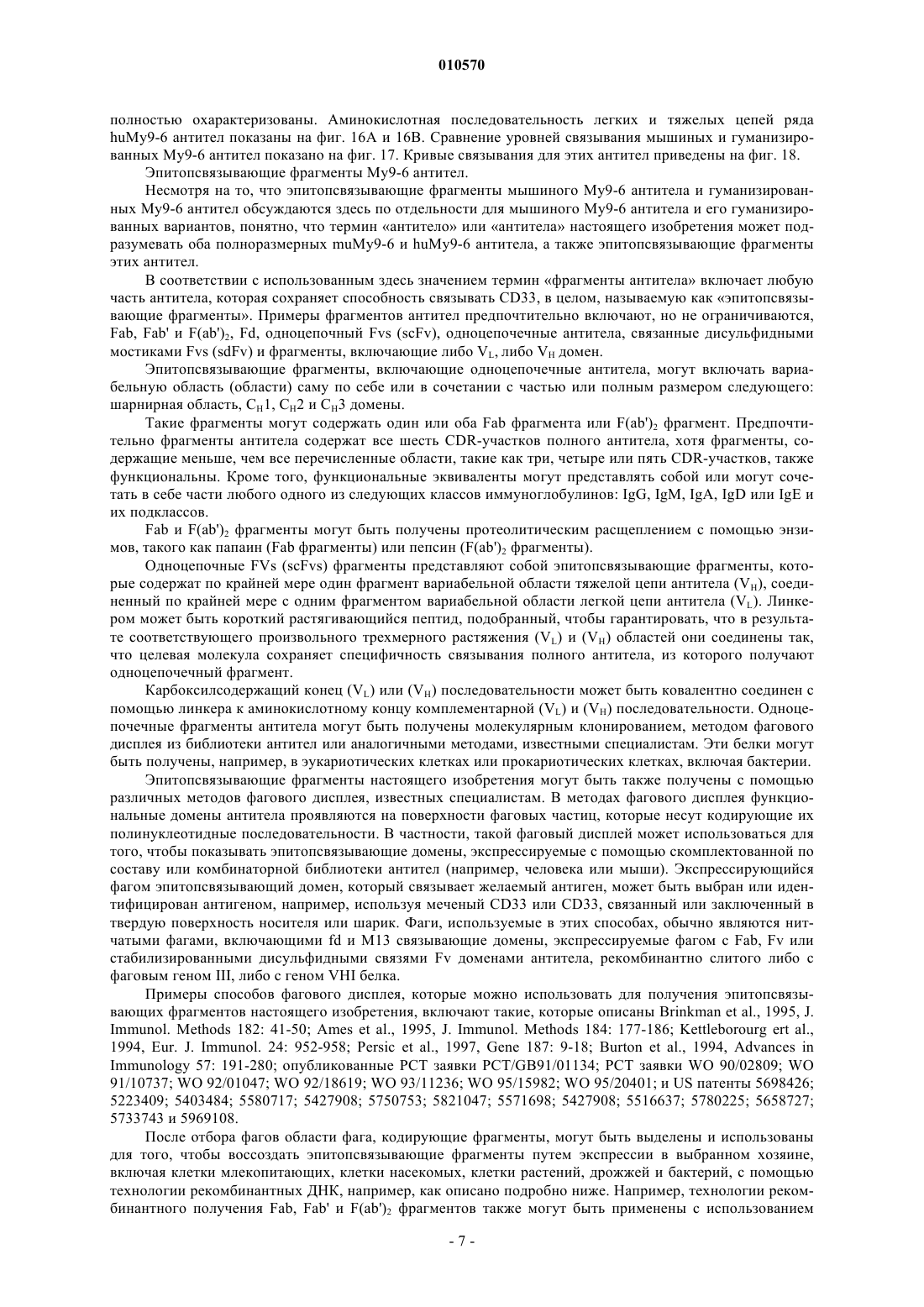

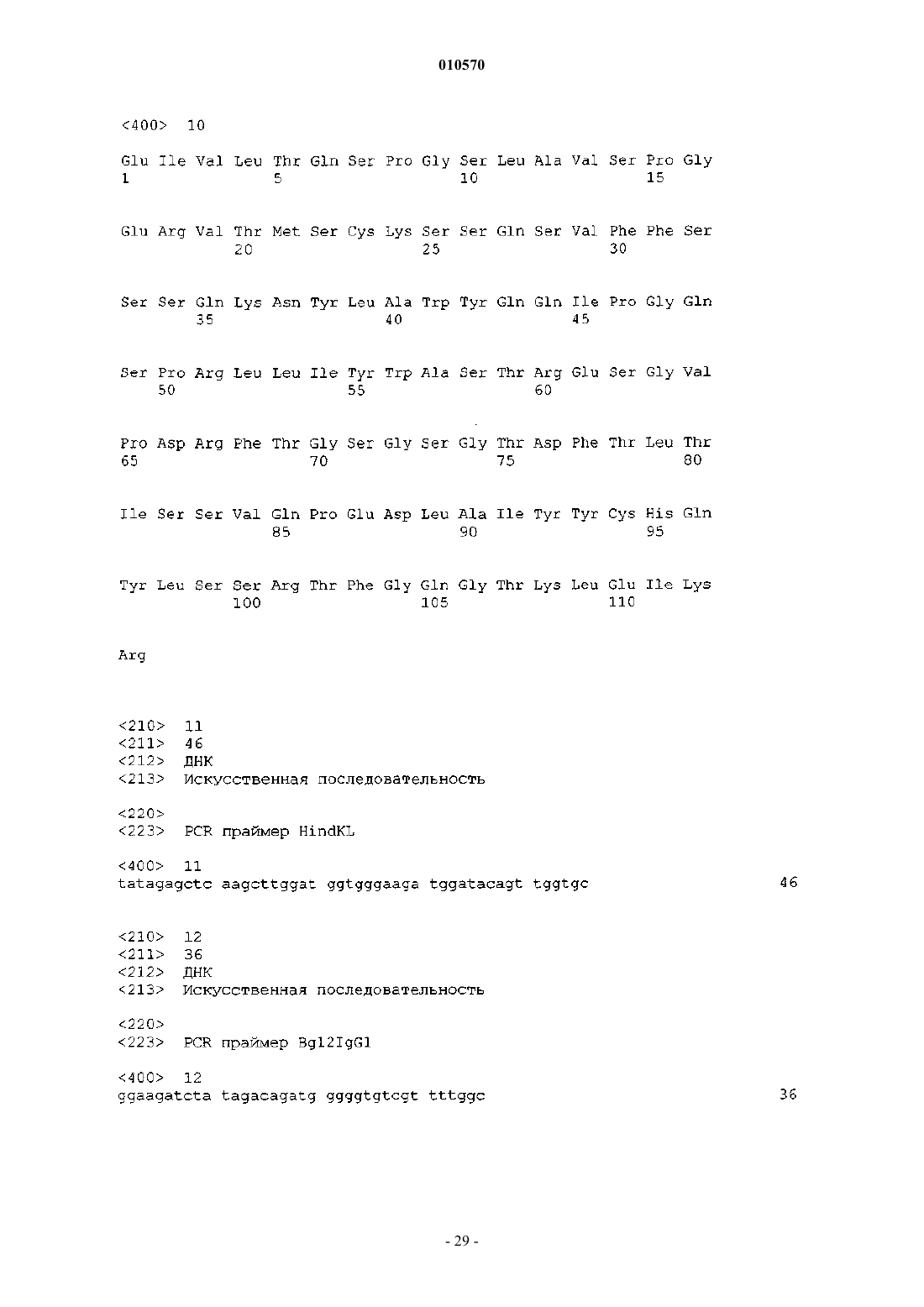

12. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область легкой цепи имеет последовательность, которая по крайней мере на 90% идентична аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 10:

13. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область легкой цепи имеет последовательность, которая по крайней мере на 95% идентична аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 10:

14. Антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2, отличающиеся тем, что вариабельная область легкой цепи имеет аминокислотную последовательность, представленную SEQ ID NO: 10:

15. Выделенное антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент, которые специфично связывают CD 33, отличающиеся тем, что вариабельная область тяжелой цепи имеет аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 7:

а вариабельная область легкой цепи имеет аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 8:

16. Гуманизированное антитело или антитело с переуложенной поверхностью или его эпитопсвязывающий фрагмент, которые специфично связывают CD33, отличающиеся тем, что вариабельная область тяжелой цепи имеет аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 9:

а вариабельная область легкой цепи имеет аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 10:

17. Иммуноконъюгат, включающий антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1, связанное (связанный) с лекарством или пролекарством.

18. Иммуноконъюгат, включающий антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.2, связанное (связанный) с лекарством или пролекарством.

19. Иммуноконъюгат по п.17, отличающийся тем, что лекарство или пролекарство выбрано из группы, состоящей из мейтензиноида, таксоида, СС-1065, аналога СС-1065, доластатина, аналога доластатина, метотрексата, даунорубицина, доксорубицина, винкристина, винбластина, мелфалана, митомицина С, хлорамбуцила, каликеамицина и их производных.

20. Иммуноконъюгат по п.18, отличающийся тем, что лекарство или пролекарство выбрано из группы, состоящей из мейтензиноида, таксоида, СС-1065, аналога СС-1065, доластатина, аналога доластатина, метотрексата, даунорубицина, доксорубицина, винкристина, винбластина, мелфалана, митомицина С, хлорамбуцила, каликеамицина и их производных.

21. Фармацевтическая композиция, включающая антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 и лекарство или пролекарство.

22. Фармацевтическая композиция, включающая антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.2 и лекарство или пролекарство.

23. Фармацевтическая композиция, включающая антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 и фармацевтически приемлемое средство.

24. Фармацевтическая композиция, включающая антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.2 и фармацевтически приемлемое средство.

25. Фармацевтическая композиция, включающая иммуноконъюгат по п.17 и фармацевтически приемлемое средство.

26. Фармацевтическая композиция, включающая иммуноконъюгат по п.18 и фармацевтически приемлемое средство.

27. Фармацевтическая композиция, включающая композицию по п.21 и фармацевтически приемлемое средство.

28. Фармацевтическая композиция, включающая композицию по п.22 и фармацевтически приемлемое средство.

29. Диагностический реагент, включающий антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1, причем антитело или фрагмент антитела являются мечеными.

30. Диагностический реагент, включающий антитело по п.2, причем антитело или фрагмент антитела является меченым.

31. Диагностический реагент по п.29, отличающийся тем, что указанная метка выбрана из группы, состоящей из биотиновой метки, энзимной метки, метки радиоактивного изотопа, флуорофора, хромофора, средства фыя осуществления томографии и иона металла.

32. Диагностический реагент по п.30, отличающийся тем, что указанная метка выбрана из группы, состоящей из биотиновой метки, энзимной метки, метки радиоактивного изотопа, флуорофора, хромофора, средства для осуществления томографии и иона металла.

33. Способ ингибирования роста клеток, экспрессирующих CD33, предусматривающий обеспечение контактирования указанных клеток с антителом или его эпитопсвязывающим фрагментом по п.1 или 2.

34. Способ ингибирования роста клеток, экспрессирующих CD33, предусматривающий обеспечение контактирования указанных клеток с иммуноконъюгатом по п.17 или 18.

35. Способ ингибирования роста клеток, экспрессирующих CD33, предусматривающий обеспечение контактирования указанных клеток с композицией по п.21 или 22.

36. Способ ингибирования роста клеток, экспрессирующих CD33, предусматривающий обеспечение контактирования указанных клеток с фармацевтической композицией по любому из пп.23-28.

37. Способ лечения пациента с заболеванием, при котором экспрессируется CD33, включающий введение указанному пациенту эффективного количества антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента по п.1 или 2.

38. Способ лечения пациента с заболеванием, при котором экспрессируется CD33, включающий введение указанному пациенту эффективного количества иммуноконъюгата по п.17 или 18.

39. Способ лечения пациента с заболеванием, при котором экспрессируется CD33, включающий введение указанному пациенту эффективного количества композиции по п.21 или 22.

40. Способ лечения пациента с заболеванием, при котором экспрессируется CD33, включающий введение указанному пациенту эффективного количества фармацевтической композиции по п.23 или 24.

41. Способ лечения пациента с заболеванием, при котором экспрессируется CD33, включающий введение указанному пациенту эффективного количества фармацевтической композиции по п.25 или 26.

42. Способ лечения пациента с заболеванием, при котором экспрессируется CD33, включающий введение указанному пациенту эффективного количества фармацевтической композиции по п.27 или 28.

43. Способ лечения пациента с заболеванием, при котором экспрессируется CD33, предусматривающий обеспечение контактирования одной из нескольких клеток указанного пациента ex vivo с эффективным количеством антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента по п.1 или 2 и введение таких клеток пациенту.

44. Способ лечения пациента с заболеванием, при котором экспрессируется CD33, предусматривающий обеспечение контактирования одной из нескольких клеток указанного пациента ex vivo с эффективным количеством иммуноконъюгата по п.17 или 18 и введение таких клеток пациенту.

45. Способ лечения пациента с заболеванием, при котором экспрессируется CD33, предусматривающий обеспечение контактирования одной из нескольких клеток указанного пациента ex vivo с эффективным количеством композиции по п.21 или 22 и введение таких клеток пациенту.

46. Способ лечения пациента с заболеванием, при котором экспрессируется CD33, предусматривающий обеспечение контактирования одной из нескольких клеток указанного пациента ex vivo с эффективным количеством фармацевтической композиции по любому из пп.23-28 и введение таких клеток пациенту.

47. Способ лечения по п.37, где указанным заболеванием является заболевание, выбранное из группы, состоящей из миелодипластического синдрома (MDS), острой миелоидной лейкемии (AML), хронической миелоидной лейкемии (CML) и промиелоцитной лейкемии (PML).

48. Способ лечения по п.38, где указанным заболеванием является заболевание, выбранное из группы, состоящей из миелодипластического синдрома (MDS), острой миелоидной лейкемии (AML), хронической миелоидной лейкемии (CML) и промиелоцитной лейкемии (PML).

49. Способ лечения по п.39, где указанным заболеванием является заболевание, выбранное из группы, состоящей из миелодипластического синдрома (MDS), острой миелоидной лейкемии (AML), хронической миелоидной лейкемии (CML) и промиелоцитной лейкемии (PML).

50. Способ лечения по п.40, где указанным заболеванием является заболевание, выбранное из группы, состоящей из миелодипластического синдрома (MDS), острой миелоидной лейкемии (AML), хронической миелоидной лейкемии (CML) и промиелоцитной лейкемии (PML).

51. Способ лечения по п.41, где указанным заболеванием является заболевание, выбранное из группы, состоящей из миелодипластического синдрома (MDS), острой миелоидной лейкемии (AML), хронической миелоидной лейкемии (CML) и промиелоцитной лейкемии (PML).

52. Способ лечения по п.42, где указанным заболеванием является заболевание, выбранное из группы, состоящей из миелодипластического синдрома (MDS), острой миелоидной лейкемии (AML), хронической миелоидной лейкемии (CML) и промиелоцитной лейкемии (PML).

53. Способ лечения по п.43, где указанным заболеванием является заболевание, выбранное из группы, состоящей из миелодипластического синдрома (MDS), острой миелоидной лейкемии (AML), хронической миелоидной лейкемии (CML) и промиелоцитной лейкемии (PML).

54. Способ лечения по п.44, где указанным заболеванием является заболевание, выбранное из группы, состоящей из миелодипластического синдрома (MDS), острой миелоидной лейкемии (AML), хронической миелоидной лейкемии (CML) и промиелоцитной лейкемии (PML).

55. Способ лечения по п.45, где указанным заболеванием является заболевание, выбранное из группы, состоящей из миелодипластического синдрома (MDS), острой миелоидной лейкемии (AML), хронической миелоидной лейкемии (CML) и промиелоцитной лейкемии (PML).

56. Способ лечения по п.46, где указанным заболеванием является заболевание, выбранное из группы, состоящей из миелодипластического синдрома (MDS), острой миелоидной лейкемии (AML), хронической миелоидной лейкемии (CML) и промиелоцитной лейкемии (PML).

57. Способ определения наличия в биологическом образце миелогенных раковых клеток, включающий:

(a) обеспечение контактирования указанного биологического образца с диагностическим реагентом по п.29 или 30;

(b) определение распределения указанного реагента в указанном образце;

(c) интерпретацию результатов распределения.

58. Способ диагностики по п.57, отличающийся тем, что миелогенное раковое заболевание является выбранным из группы, включающей острую миелоидную лейкемию (AML), хроническую миелоидную лейкемию (CML) и промиелоцитную лейкемию (PML).

59. Способ получения антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента по любому из пп.1-6, которые обладают повышенной аффинностью к CD33, включающий:

(a) получение ДНК, которая кодирует по крайней мере одну из вариабельных областей тяжелой и легкой цепей антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента, имеющих SEQ ID NO: 7 и SEQ ID NO: 8;

(b) введение по меньшей мере одной нуклеотидной мутации, делеции, инсерции или добавление в указанную ДНК, так что аминокислотная последовательность указанных вариабельных областей, кодируемых указанной ДНК, изменяется;

(c) обеспечение экспрессии указанной ДНК с получением антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента;

(d) скрининг указанного антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента на наличие указанных в (b) изменений и выделение антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента, которые обладают повышенной аффинностью к CD33.

60. Способ получения антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента по любому из пп.1-6, которые обладают повышенной аффинностью к CD33, включающий:

(а) получение ДНК, которая кодирует по крайней мере одну из вариабельных областей тяжелой и легкой цепей антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента, имеющих SEQ ID NO: 9 и SEQ ID NO: 10;

(b) введение по меньшей мере одной нуклеотидной мутации, делеции, инсерции или добавление в указанную ДНК, так что аминокислотная последовательность указанных вариабельных областей, кодируемых указанной ДНК, изменяется;

(c) обеспечение экспрессии указанной ДНК с получением антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента;

(d) скрининг указанного антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента на наличие указанных в (b) изменений и выделение антитела или эпитопсвязывающего фрагмента, которые обладают повышенной аффинностью к CD33.

61. Способ по п.59 или 60, в котором осуществляют по крайней мере одну нуклеотидную мутацию, делецию, инсерцию или добавление способом, выбранным из группы, включающей олигонуклеотид-опосредованный сайт-направленный мутагенез, кассетный мутагенез, ошибочно-направленную PCR, способ "блуждающей" ДНК и использование штаммов-мутаторов Е. coli.

62. Антитело или эпитопсвязывающий фрагмент антитела, полученные способом по п.59 или 60.

63. Выделенный полинуклеотид, кодирующий антитело или его эпитопсвязывающий фрагмент по п.1 или 2.

64. Выделенный полинуклеотид, кодирующий легкую или тяжелую цепь антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента по п.1 или 2.

65. Рекомбинантный вектор, включающий полинуклеотид по п.63.

66. Рекомбинантный вектор, включающий полинуклеотид по п.64.

67. Клетка-хозяин, трансформированная рекомбинантным вектором по п.65.

68. Клетка-хозяин, трансформированная рекомбинантным вектором по п.66.

69. Способ получения антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента, обладающих способностью связывать CD33, включающий:

(а) культивирование клеток-хозяев по п.67 в условиях, обеспечивающих экспрессию антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента клетками-хозяевами; и

(b) выделение полученного в результате экспрессии антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента.

70. Способ получения антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента, обладающих способностью связывать CD33, включающий:

(а) культивирование клеток-хозяев по п.68 в условиях, обеспечивающих экспрессию антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента клетками-хозяевами; и

(b) выделение полученного в результате экспрессии антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента.

71. Способ получения CD33 из биологического материала, включающий:

(a) обеспечение контактирования биологического материала с антителом или его эпитопсвязывающим фрагментом по п.1 или 2;

(b) обеспечение возможности связывания антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента по п.1 или 2 с CD33 в указанном биологическом материале и

(c) выделение антитела или его эпитопсвязывающего фрагмента, связанного с CD33, из биологического материала с получением CD33 из биологического материала.

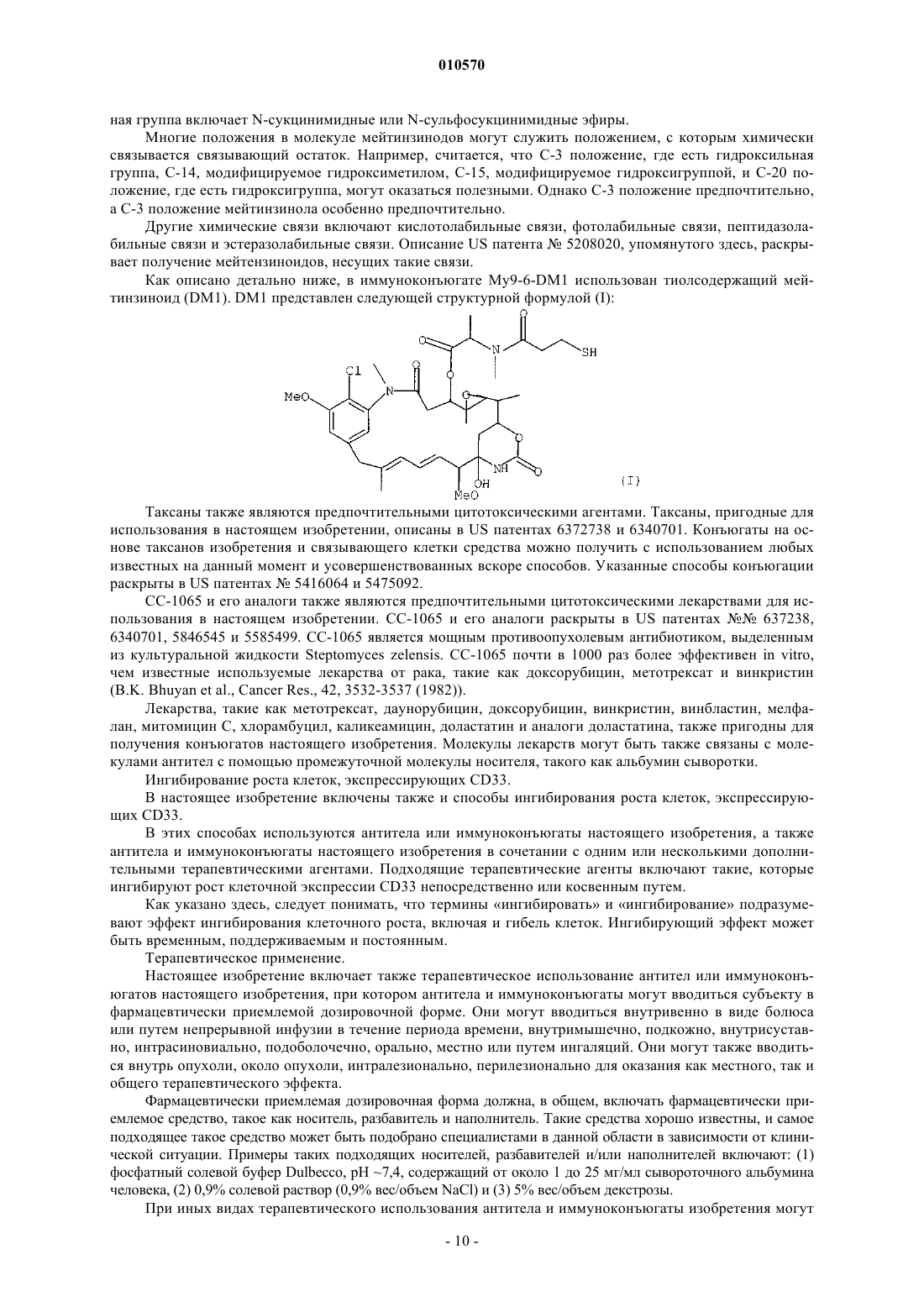

Текст