Высокоразветвленный полипропилен

Формула / Реферат

1. Полипропилен, имеющий показатель множественного разветвления (ПМР) не менее 0,15, который определяется как угловой коэффициент показателя механического упрочнения (ПМУ) как функции десятичного логарифма скорости деформации по Генки (lg(d e/dt)), где (d e/dt) - скорость деформации, e-деформация по Генки, и показатель механического упрочнения (ПМУ) измеряется при температуре 180°C и определяется как угловой коэффициент десятичного логарифма функции роста напряжения при растяжении (lg(hE+)) как функции десятичного логарифма деформации по Генки (lg(e)) в диапазоне деформации по Генки от 1 до 3, при этом полипропилен получен в присутствии каталитической системы, содержащей асимметрический катализатор на некремнеземной подложке.

2. Полипропилен по п.1, который характеризуется показателем разветвленности g' менее 1,00.

3. Полипропилен по п.1 или 2, который имеет показатель механического упрочнения ПМУ@1 c-1 не менее 0,30, измеренный при скорости деформации (de/dt), равной 1,0 c-1, и температуре 180°C.

4. Полипропилен по любому из пп.1-3, который характеризуется значением скорости течения расплава СТР2, измеренной при 230°C, в диапазоне от 0,01 до 1000,00 г/10 мин.

5. Полипропилен по любому из пп.1-4, который характеризуется значением концентрации пентад mmmm выше 90%.

6. Полипропилен по любому из пп.1-5, который характеризуется температурой плавления не менее 125°C.

7. Полипропилен по любому из пп.1-6, который является многомодальным.

8. Полипропилен по любому из пп.1-7, который является гомополимером пропилена.

9. Полипропилен по любому из пп.1-7, который является сополимером пропилена.

10. Пропилен по п.9, где сомономером является этилен.

11. Полипропилен по п.9 или 10, где общее содержание сомономера в сополимере пропилена составляет до 30 мас.%.

12. Полипропилен по любому из пп.9-11, где сополимер пропилена содержит полипропиленовую матрицу и этилен-пропиленовый каучук (ЭПК).

13. Полипропилен по п.12, где содержание каучука ЭПК в сополимере пропилена составляет до 70 мас.%.

14. Полипропилен по п.12 или 13, где каучук ЭПК содержит этилен в количестве до 50 мас.%.

15. Полипропилен по любому из пп.1-14, который получен в присутствии каталитической системы, содержащей асимметрический катализатор и характеризующейся пористостью менее 1,40 мл/г.

16. Полипропилен по п.15, где асимметрическим катализатором является диметилсиландиил[(2-метил-(4'-трет-бутил)-4-фенилинденил)(2-изопропил-(4'-трет-бутил)-4-фенилинденил)]циркония дихлорид.

Текст

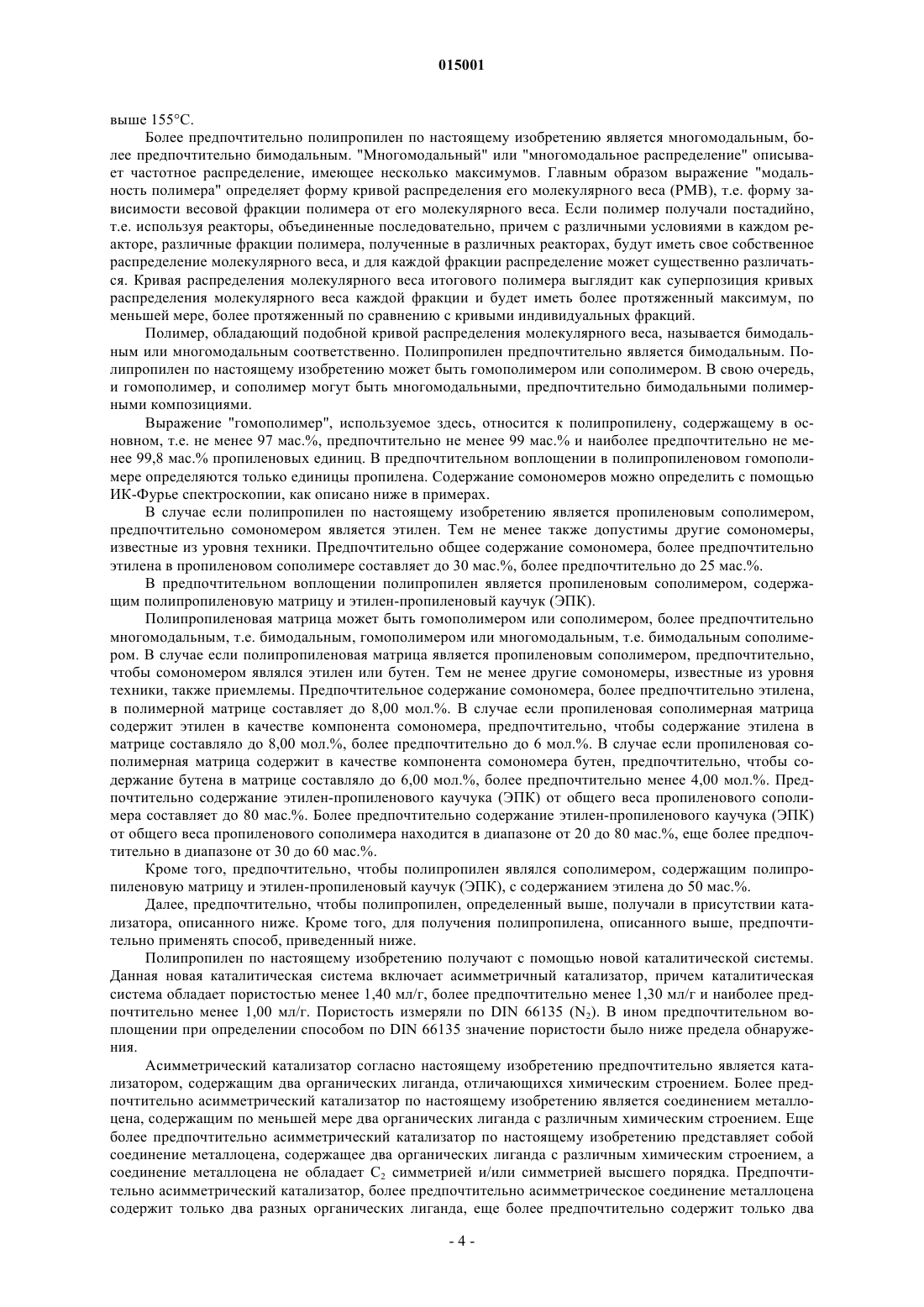

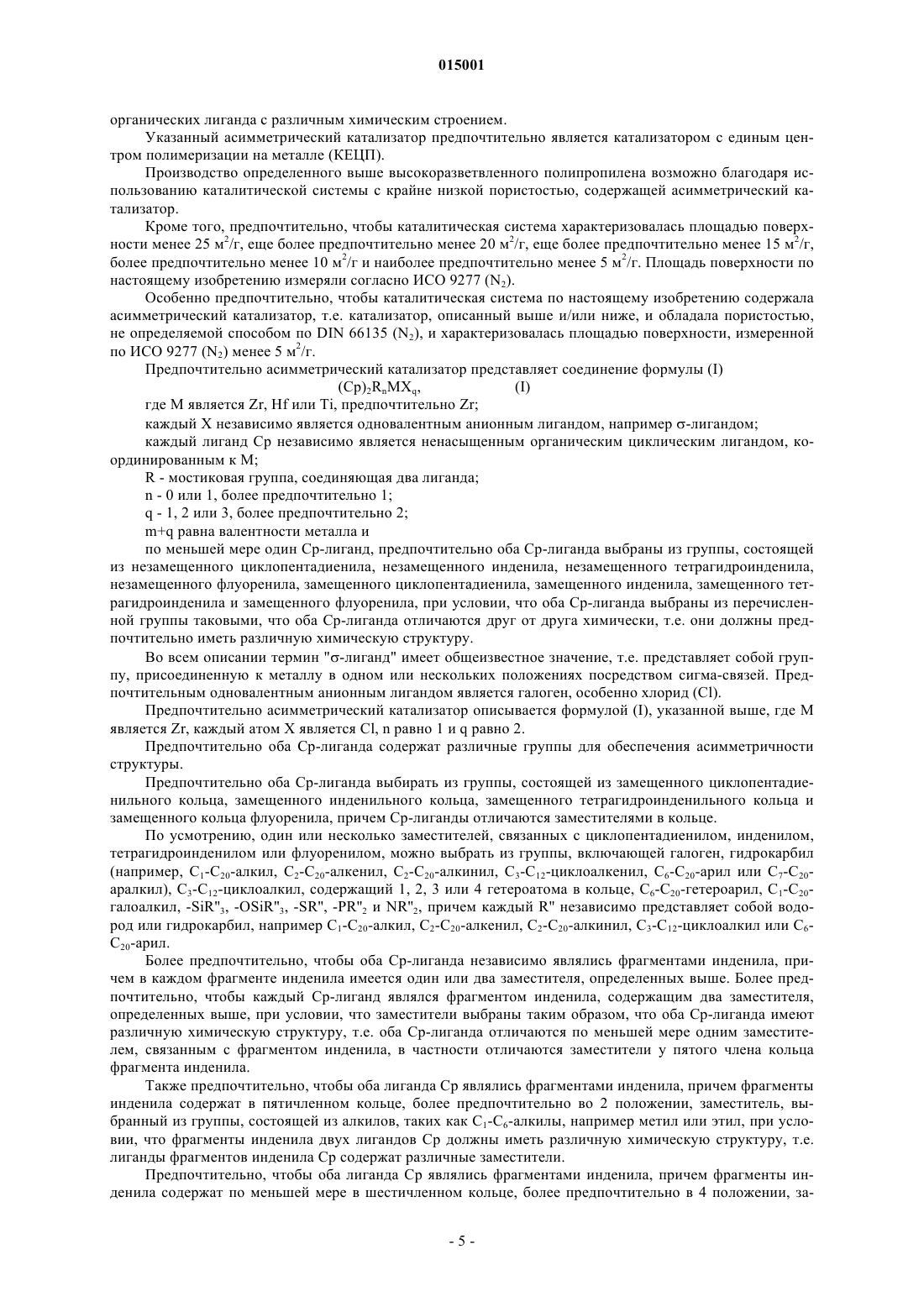

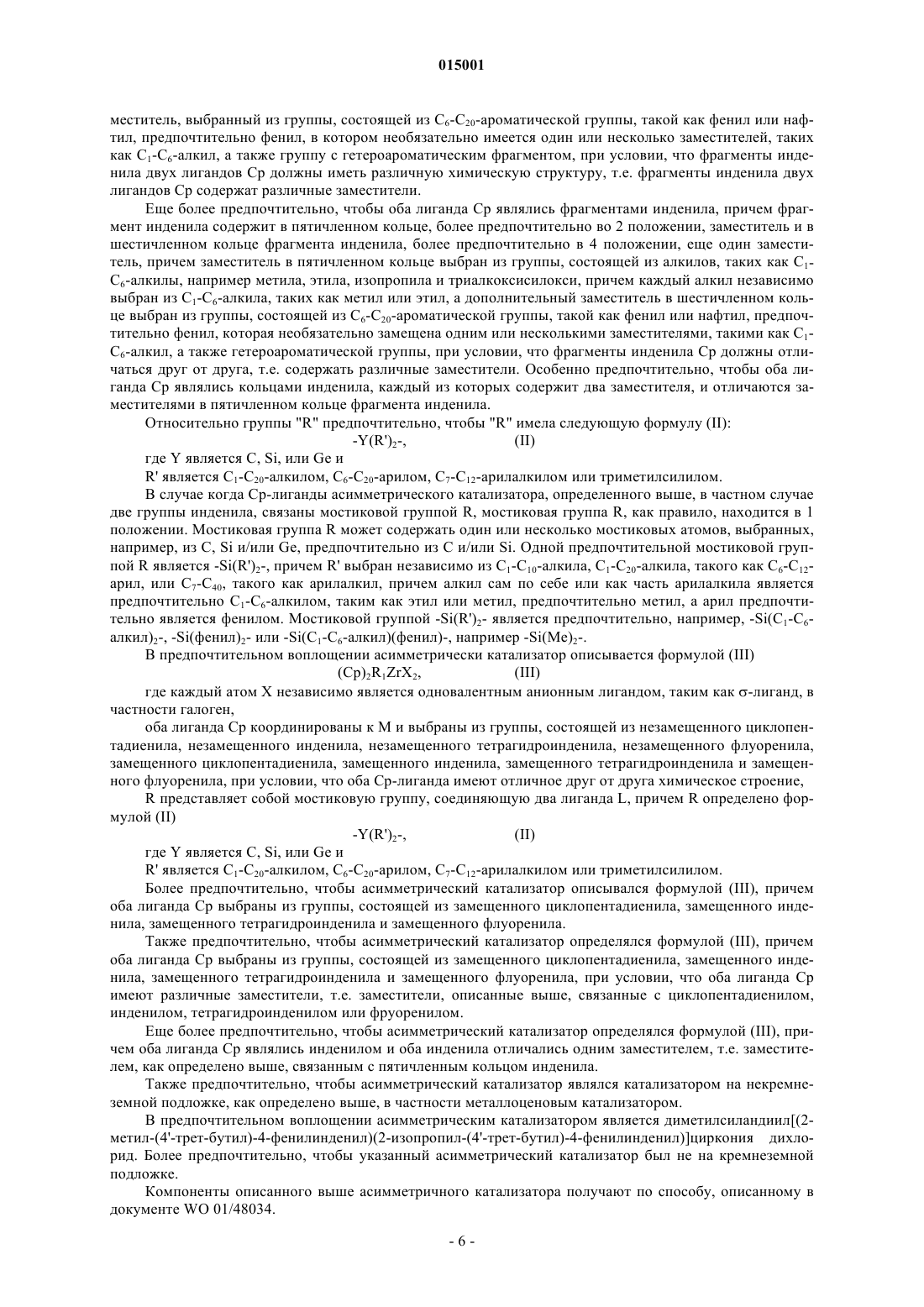

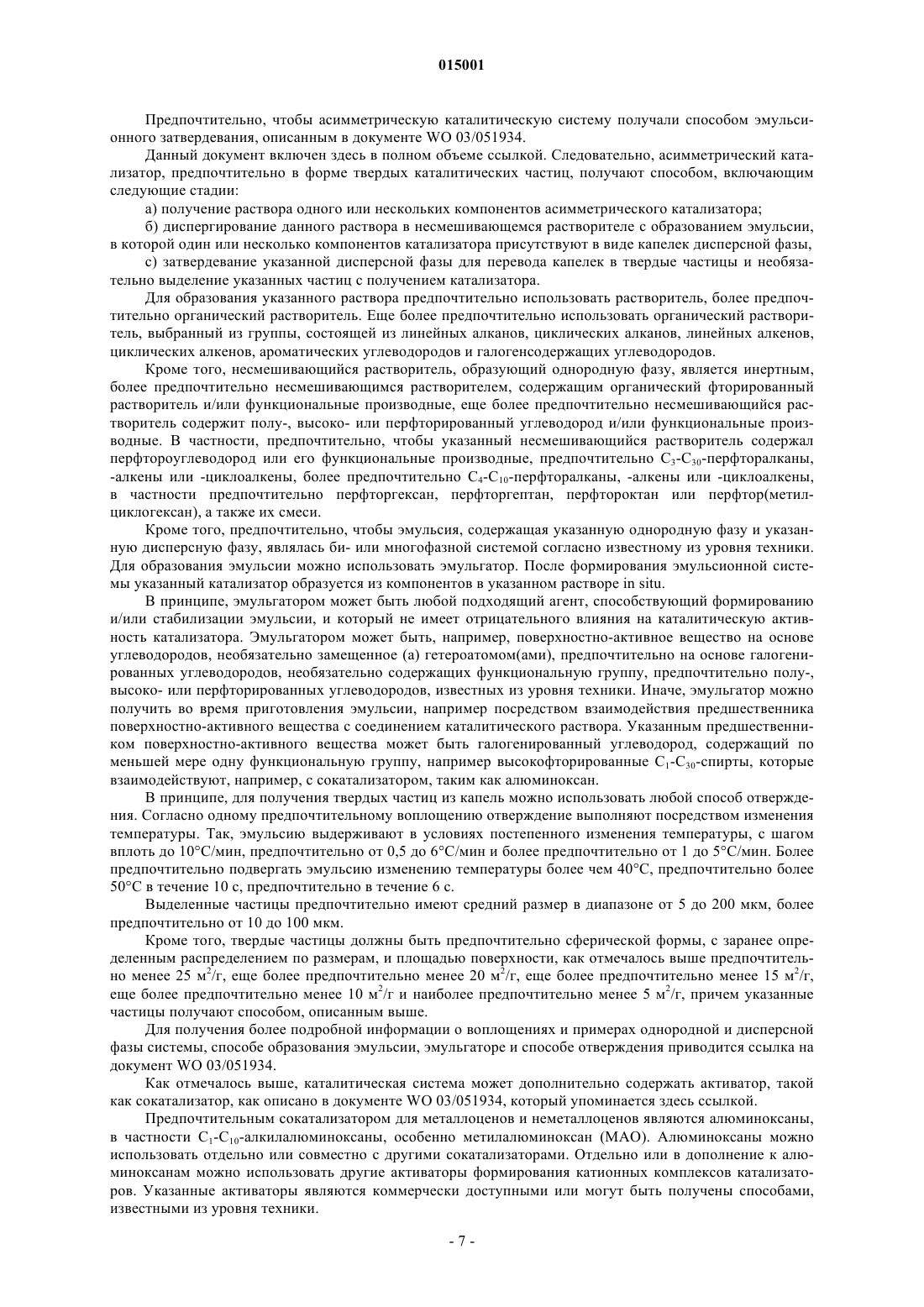

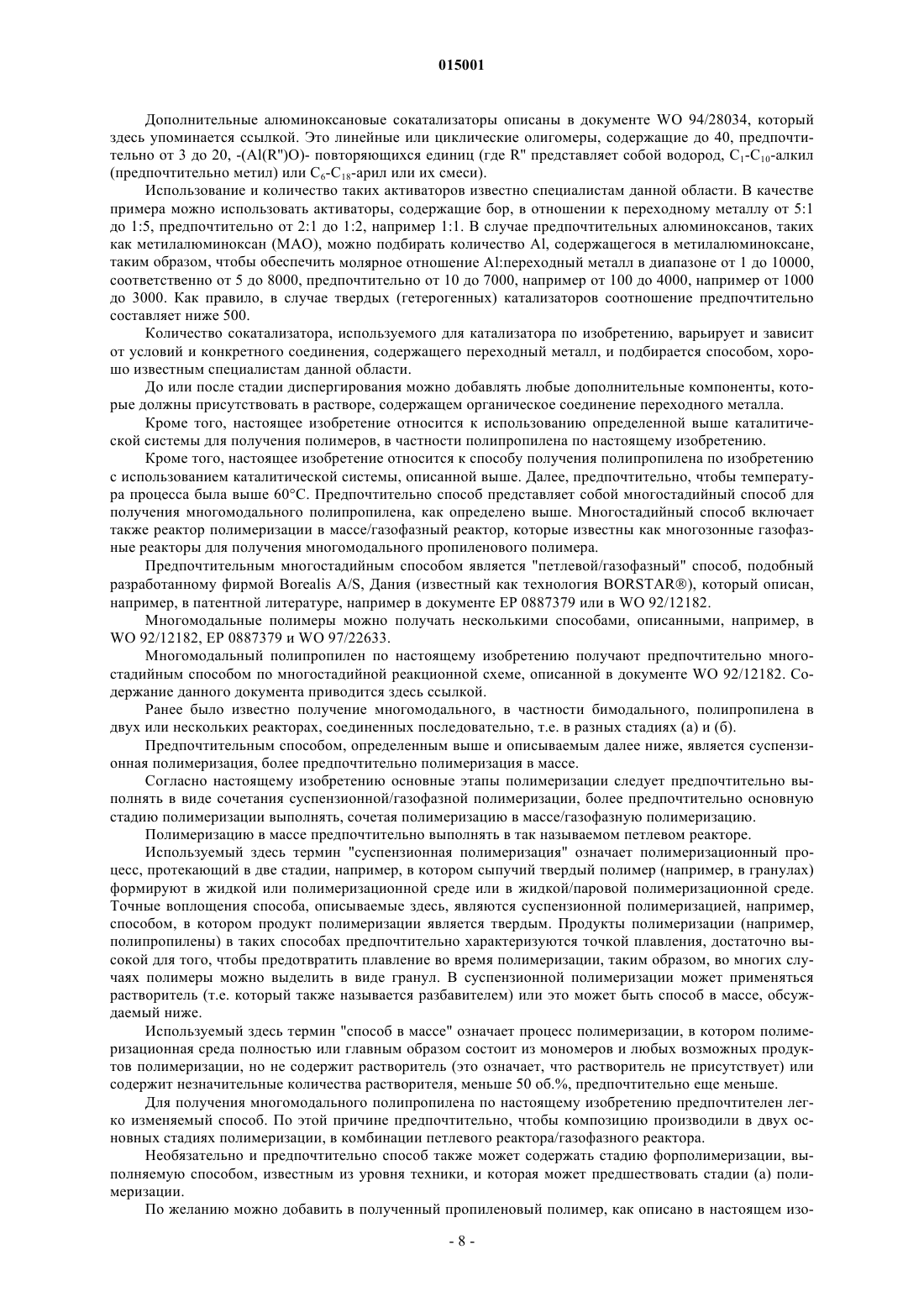

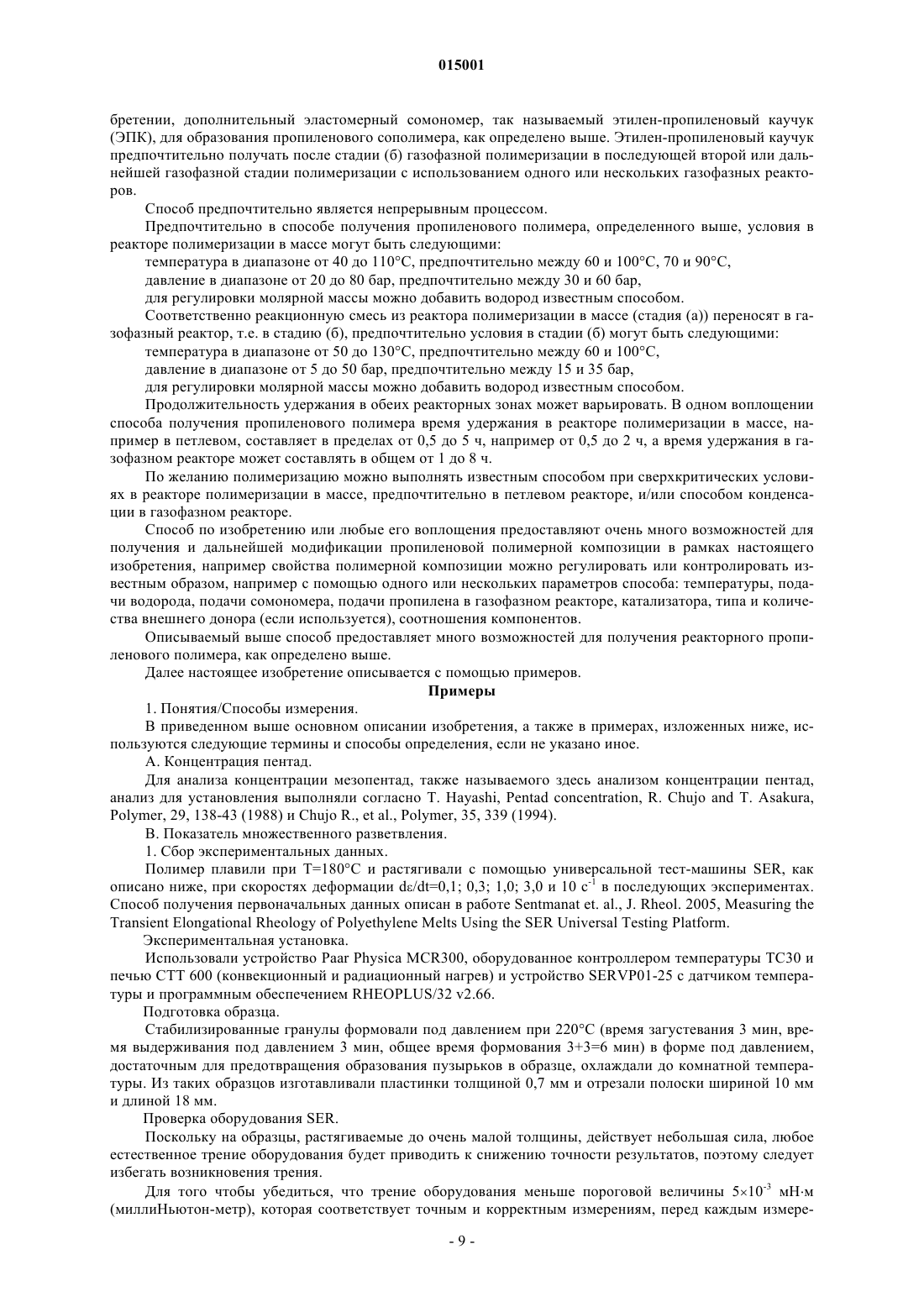

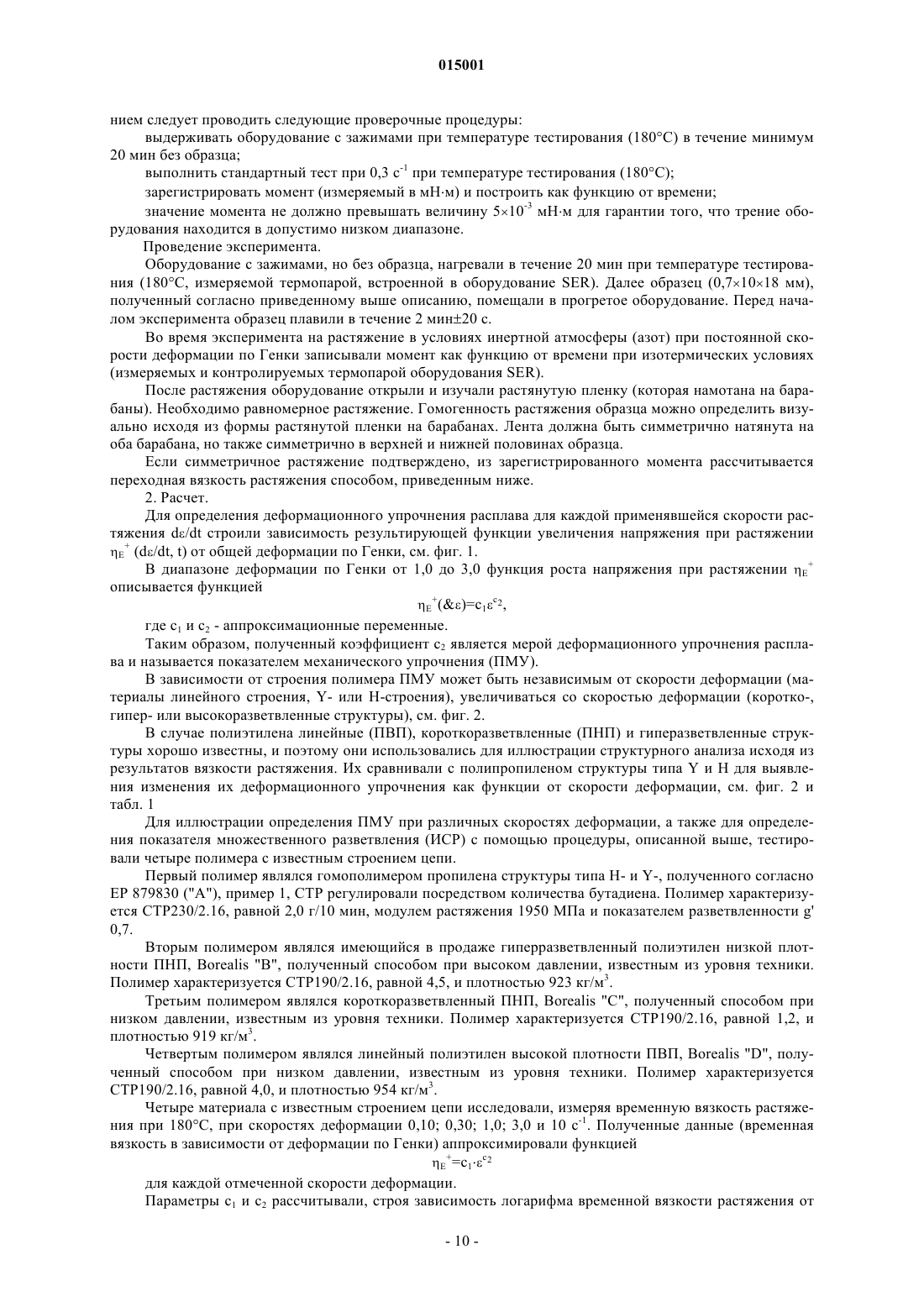

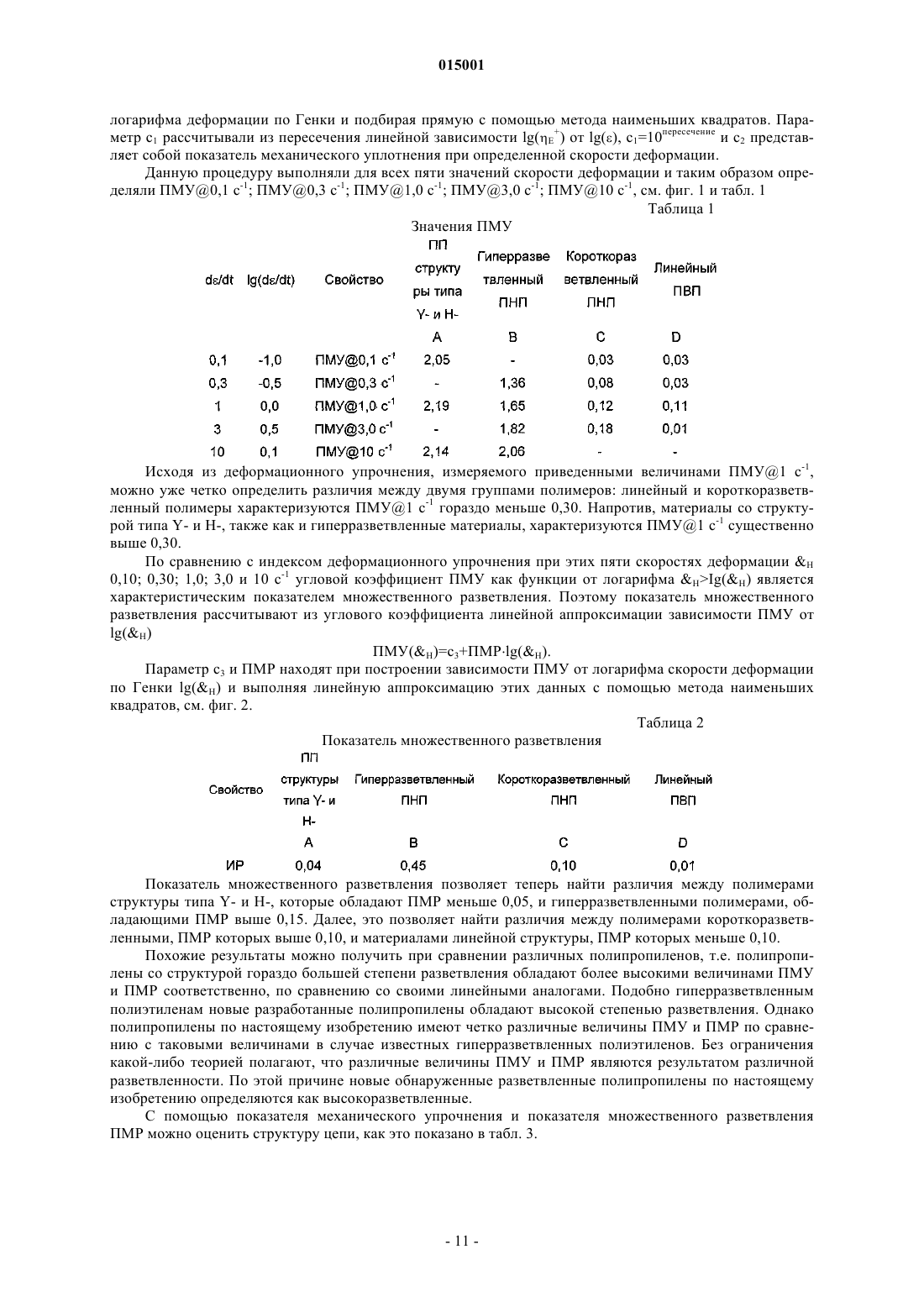

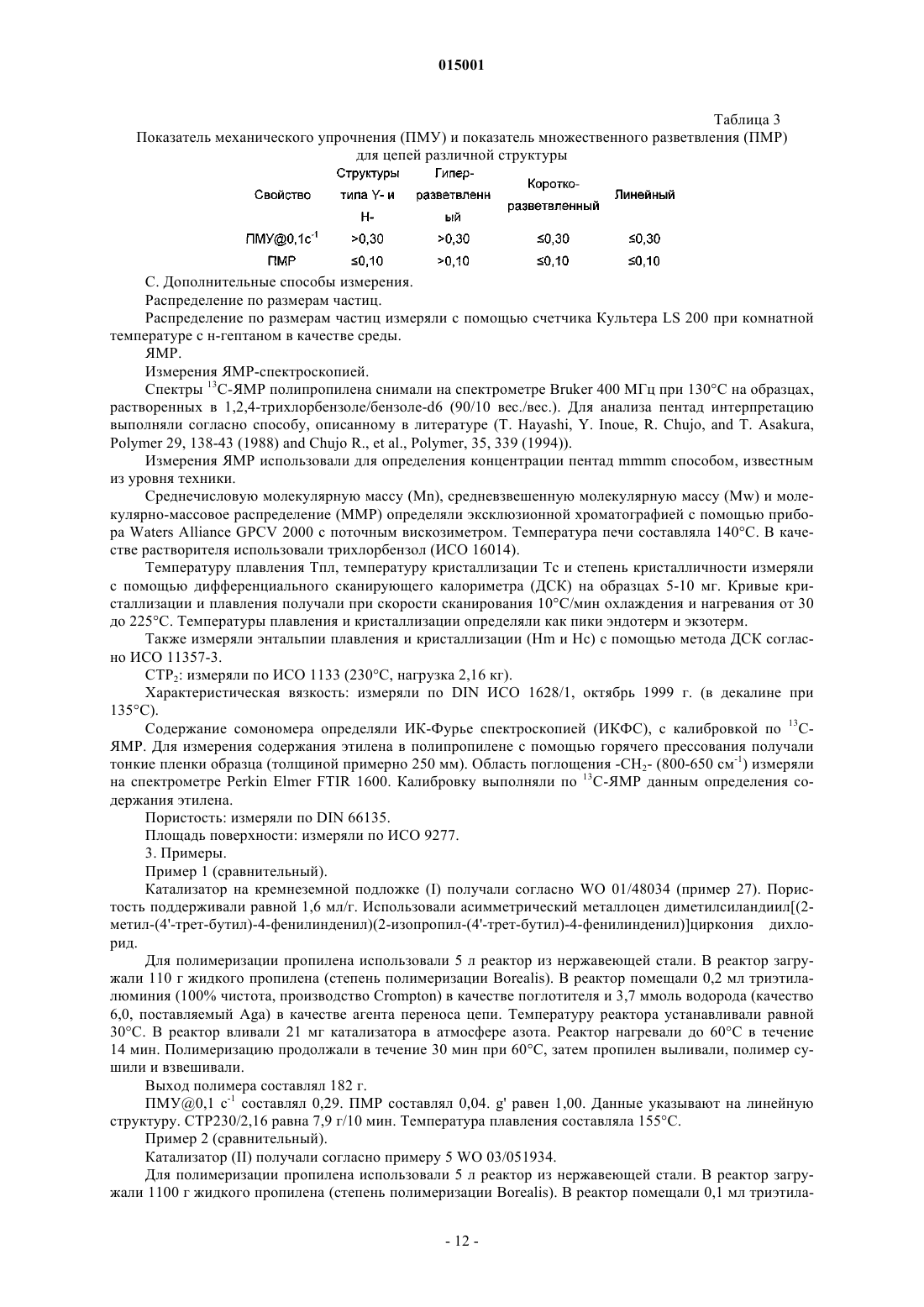

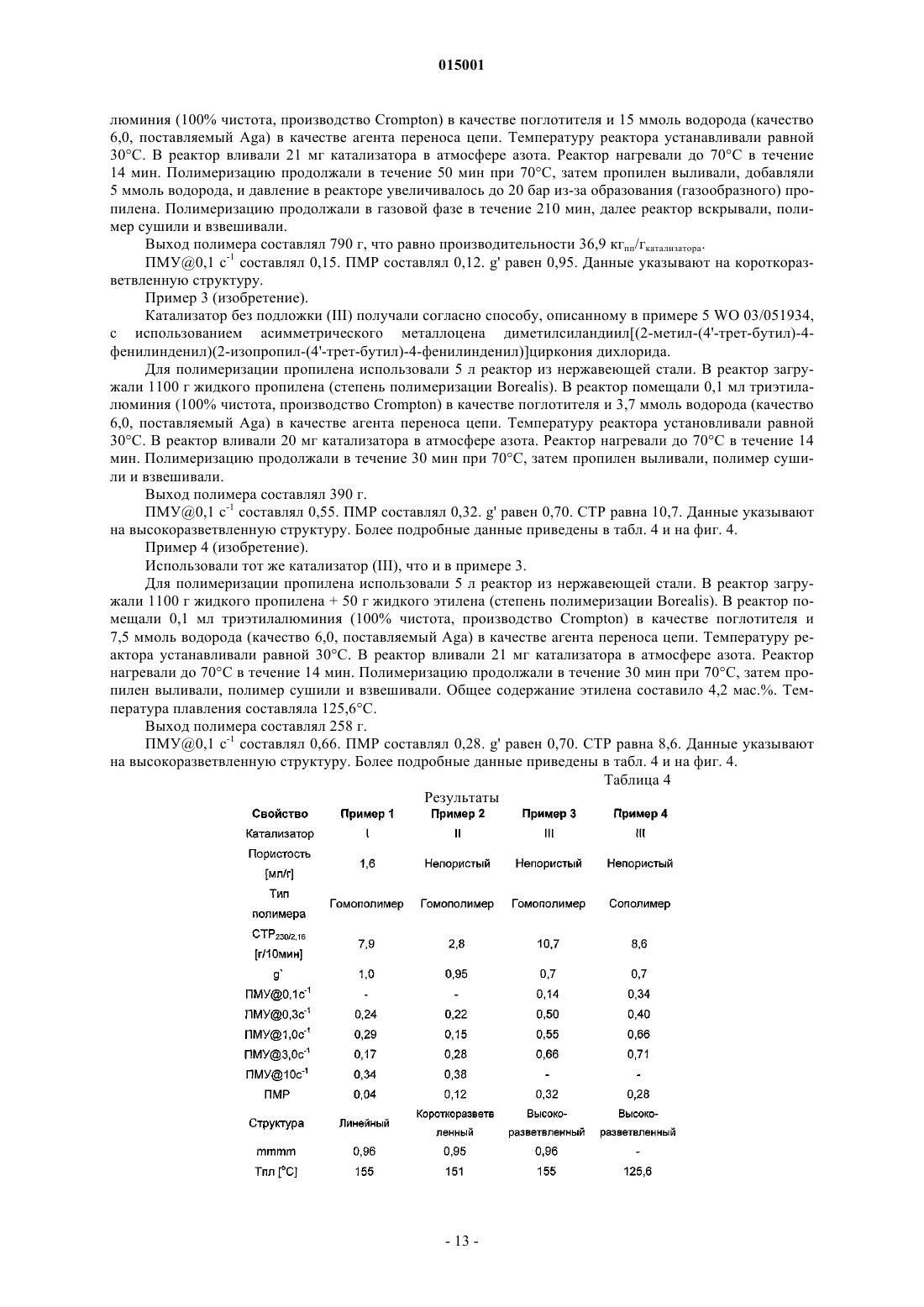

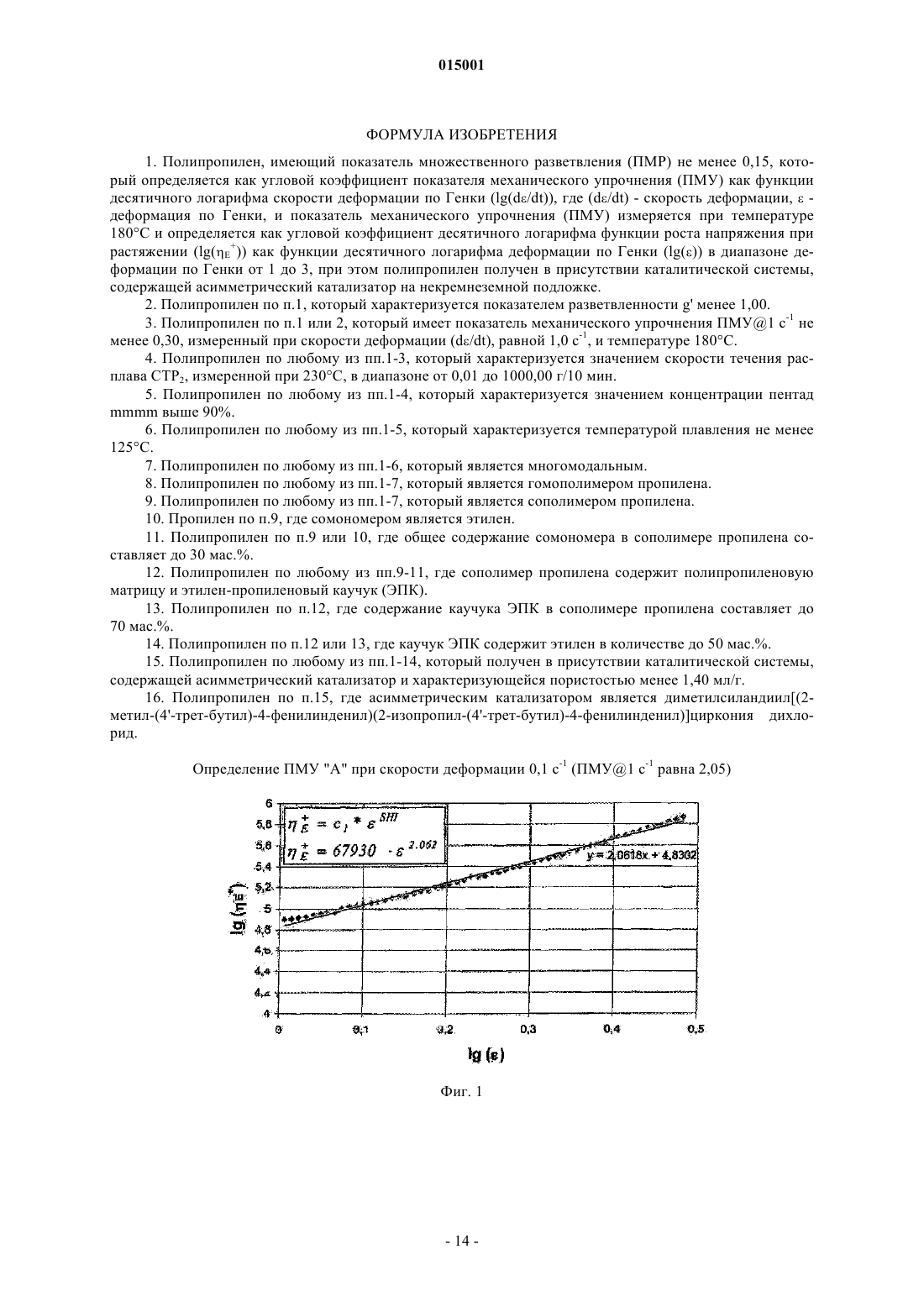

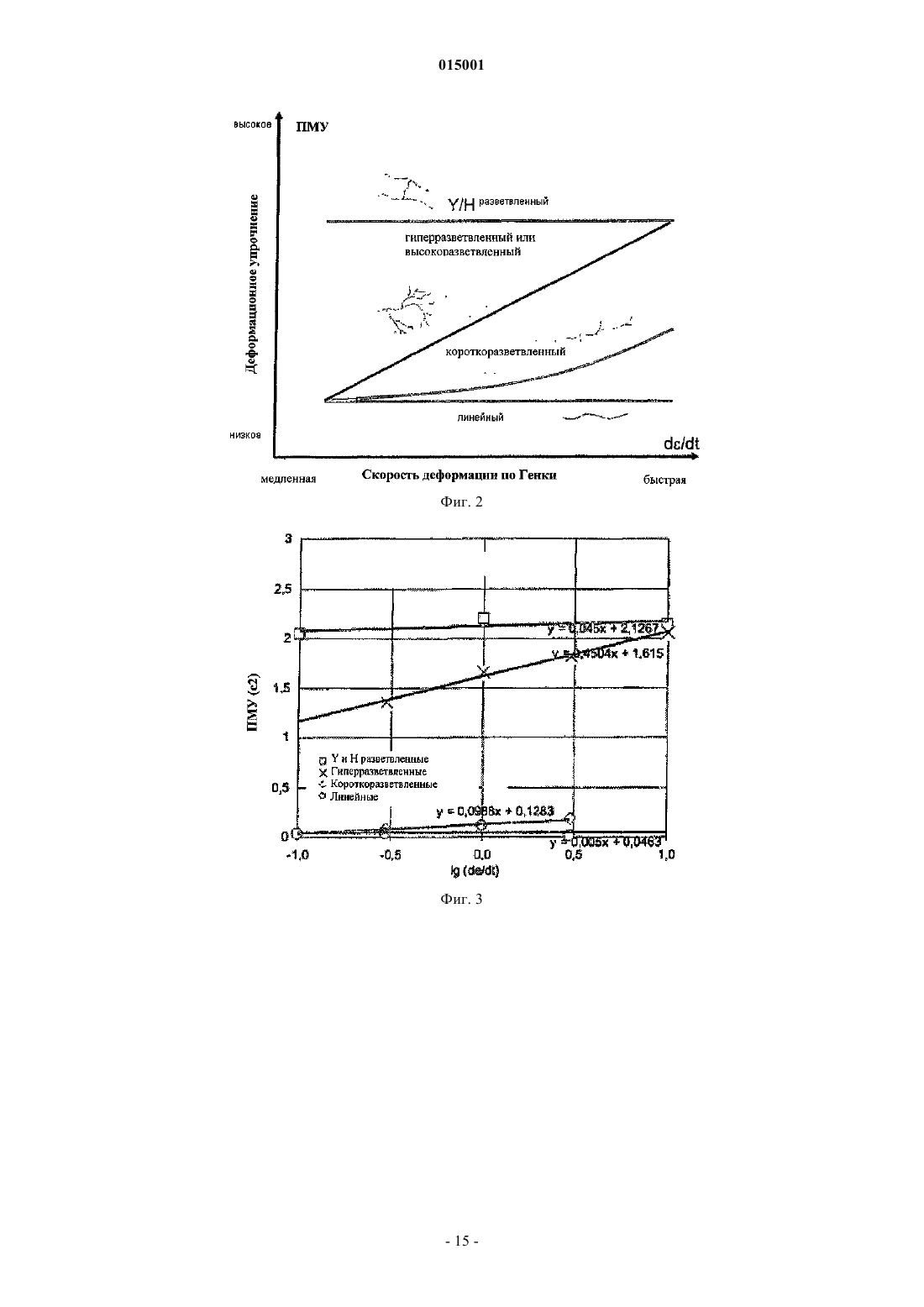

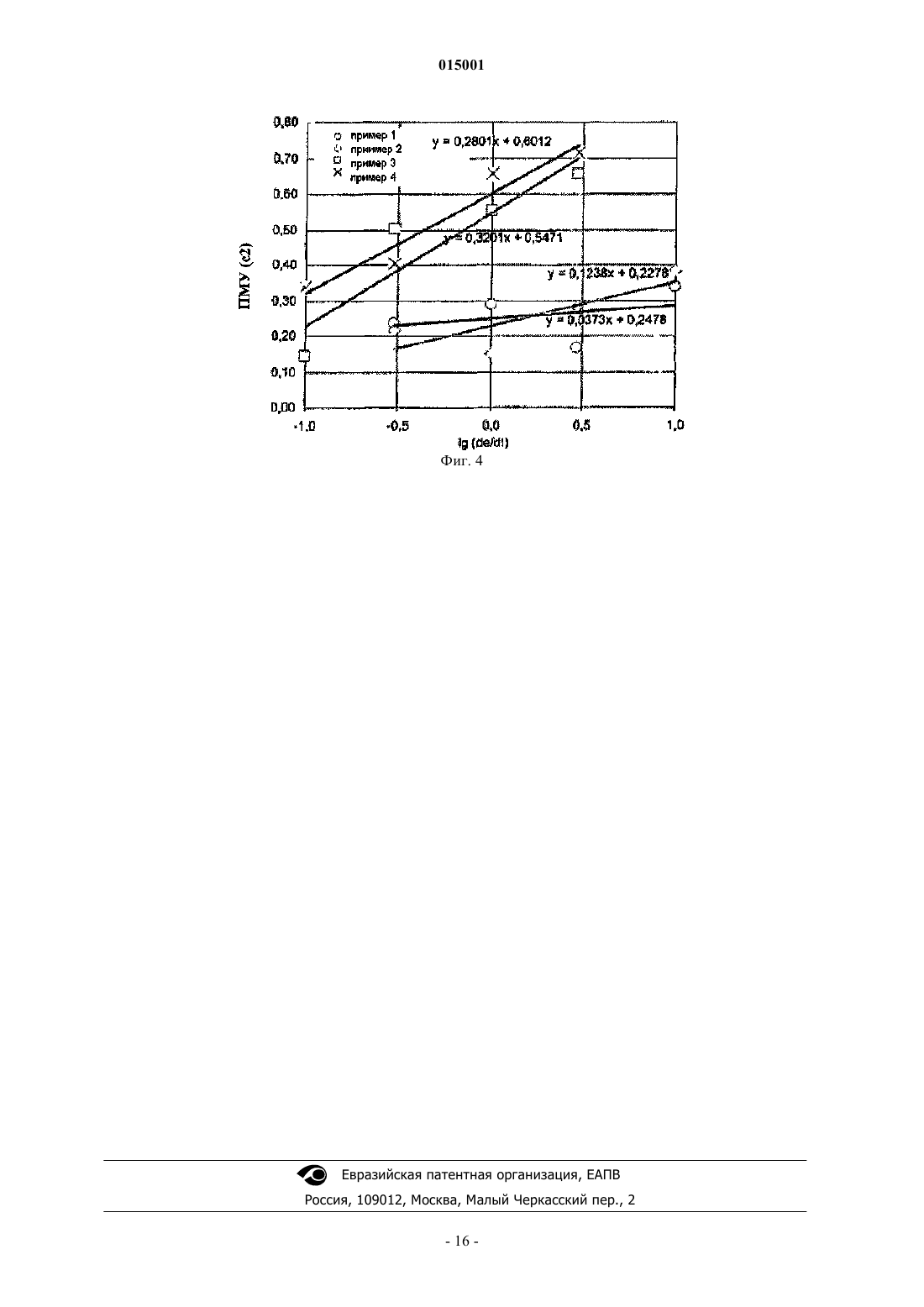

(71)(73) Заявитель и патентовладелец: БОРЕАЛИС ТЕКНОЛОДЖИ ОЙ (FI) Предложен высокоразветвленный полипропилен, характеризующийся значением показателя g' менее 1,0. 015001 Настоящее изобретение относится к новому классу полипропиленов. Хорошо известные полипропилены, имеющиеся в продаже, в основном представляют стереорегулярные, полукристаллические, термопластичные полимерные смеси. Хотя имеющиеся в продаже полипропилены обладают многими хорошими и полезными свойствами, также они обладают серьезными недостатками, такими как низкая прочность плавления, что делает их непригодными для многих областей применения, например для производства пленок экструзией с раздувом, экструзионного покрытия, пенной экструзии и выдувного формования. Такие дефекты частично можно скомпенсировать, вводя в линейный полимер основы ответвления. Добиться этого можно путем постреакторной обработки, сополимеризацией с диенами, а также полимеризацией в присутствии определенных катализаторов при высоких температурах. Хотя подобные типы разветвленных полимеров обладают улучшенными свойствами, они все же не характеризуются высокой стабильностью своих расплавов во время экструзии под действием продольного потока. Существует необходимость в улучшении свойств полипропилена и получении полипропилена, лишенного недостатков и пригодного для различных применений. Целью настоящего изобретения является получение полипропилена высокой разветвленности, т.е. такой структуры, когда не только основная цепь содержит большое количество боковых цепей (разветвленный полипропилен), но также и боковые цепи сами имеют дополнительные ответвления. Так, настоящее изобретение относится к полипропилену, обладающему скоростью деформации уплотнения, что означает, что деформационное упрочнение возрастает с интенсивностью растяжения. Так, полипропилен согласно изобретению характеризуется показателем множественного разветвления (ПМР) не менее 0,15, более предпочтительно не менее 0,20, еще более предпочтительно не менее 0,30, причем ПМР определяется как угловой коэффициент показателя механического упрочнения (ПМУ) как функции десятичного логарифма скорости деформации по Генки (lg(d/dt, где d/dt - скорость деформации,- деформация по Генки, ПМУ измеряется при 180C, причем показатель механического упрочнения определяется как угловой коэффициент десятичного логарифма функции роста напряжения при растяжении (lg(E+ как функции десятичного логарифма деформации по Генки (lg( в диапазоне деформации по Генки от 1 до 3. Показатель механического упрочнения можно определять при различных скоростях деформации. Показатель механического упрочнения определяется как угловой коэффициент зависимости функции роста напряжения при растяжении E+ от деформации по Генкив логарифмической шкале от 1 до 3 при температуре 180C, где ПМУ 0,1 c-1 определяют при скорости деформации H 0,10 c-1, ПМУ 0,30 c-1 определяют при скорости деформации H 0,30 c-1, ПМУ 3 c-1 определяют при скорости деформации H 3,00 c-1, ПМУ 10 c-1 определяют при скорости деформации H 10,0 c-1. При сравнении показателя механического упрочнения при этих пяти скоростях деформации H 0,10, 0,30, 1,00, 3,00 и 10,00 c-1 угловой коэффициент ПМУ как функции десятичного логарифма от H (lg(H является характеристическим показателем множественного разветвления. Поэтому показатель множественного разветвления определяется как угловой коэффициент ПМУ как функции от lg(H), т.е. наклон линейной аппроксимационной кривой ПМУ в зависимости от lg(H) с применением метода наименьших квадратов, предпочтительно показатель механического упрочнения определять при скоростях деформации от 0,05 до 20,00 c-1, более предпочтительно от 0,10 до 10,00 c-1, еще более предпочтительно при скоростях деформации 0,01, 0,30,1,00, 3,00 и 10,00 c-1. Еще более предпочтительно величины ИДУ, определенные при скоростях деформации 0,01, 0,30, 1,00, 3,00 и 10,00 c-1, использовать для подбора прямой по методу наименьших квадратов при определении показателя множественного разветвления. Неожиданно было обнаружено, что полипропилены с такими характеристиками обладают лучшими свойствами по сравнению с полипропиленами современного уровня техники. Расплавы полипропиленов при экструзии характеризуются высокой стабильностью. Новые полипропилены характеризуются в особенности свойствами продольного течения расплава. Продольное течение, или деформация, которая включает растяжение вязкого материала, является основным типом деформации при сжимании и растяжении, которые возникают в обычных операциях обработки полимера. Измерения продольного течения расплава особенно полезны для определения характеристик полимера, поскольку продольное течение расплава сильно зависит от молекулярной структуры исследуемой полимерной системы. В случае, когда истинная скорость деформации растяжения, упоминаемая также как скорость деформации по Генки, является постоянной, простое растяжение называется"сильная деформация" в том смысле, что оно приводит к образованию гораздо большей степени молекулярной ориентации и растяжению по сравнению с простым сдвигом. Как следствие, продольные течения очень чувствительны к степени кристалличности и макроструктурным эффектам, таким как длинноцепная разветвленность, и поэтому может быть более информативным параметром с точки зрения описания свойств полимера по сравнению с другими параметрами трудоемкого реологического измерения с использованием сдвигового потока.-1 015001 Соответственно полипропилены по настоящему изобретению, т.е. высокоразветвленные полипропилены, характеризуются показателем механического упрочнения (ПМУ), увеличивающимся со скоростью деформации H, т.е. характеризуются феноменом, который не наблюдался для других полипропиленов. Разновидности одноразветвленных полимеров (так называемых Y-полимеров, содержащих одну боковую длинную цепь и структура которых напоминает "Y") или разновидности H-разветвленных полимеров (две полимерные цепи, соединенные мостиковой группой, структура их напоминает "H"), также как и линейные полимеры или полимеры с короткими ответвлениями, не характеризуются подобной закономерностью, т.е. показатель механического упрочнения не зависит от степени деформации (см. фиг. 2 и 3). Таким образом, показатель механического упрочнения известных полимеров не увеличивается или увеличивается лишь незначительно со скоростью деформации (d/dt). В промышленных способах преобразования, вовлекающих деформацию растяжения, применяются очень высокие скорости растяжения. Так, преимущества материала с более явно выраженным механическим упрочнением (характеризуется показателем механического упрочнения) при высоких скоростях деформации становятся очевидными. Чем быстрее растягивается материал, тем выше показатель механического упрочнения и поэтому этот материал более надежен при обработке. Расплавы высокоразветвленных полипропиленов характеризуются особенно высокой стабильностью в отношении быстрых способов экструзии. Кроме того, предпочтительно, чтобы полипропилен по изобретению характеризовался показателем механического упрочнения (ПМУ 1 c-1) не менее 0,30, более предпочтительно не менее 0,40, еще более предпочтительно не менее 0,50. Показатель механического упрочнения является мерой механического упрочнения расплава полипропилена. В настоящем изобретении показатель механического упрочнения (ПМУ 1 c-1) для определения поведения механического упрочнения измеряли при скорости деформации (d/dt) при 1,00 с-1, при температуре 180C, причем показатель механического упрочнения (ИДУ) определяли как угловой коэффициент функции роста напряжения при растяжении в зависимости от деформации по Генкив логарифмической шкале от 1 до 3 (см. фиг. 1). Деформацию по Генкиопределяли по формуле=Ht,где скорость деформации по Генки определяли с помощью формулы где L0 - зафиксированная, безосновная длина образца для растяжения, равная расстоянию по оси между ведущим и вспомогательным барабанами,R - радиус равностороннего вращательного барабана и- постоянная скорость вращения приводного вала. В свою очередь функцию роста напряжения при растяжении определяли по формулам где скорость деформации по Генки H определяли, как в случае деформации по Генки ,F - тангенциальная сила растяжения, рассчитанная из измеренного момента T,R - радиус равностороннего вращательного барабана,T - измеренный момент, связанный с тангенциальной силой растяжения F,A - текущая площадь сечения растянутого расплавленного образца,A0 - площадь сечения образца в твердом состоянии (т.е. до расплавления),ds - плотность в твердом состоянии (определенная по ИСО 1183) иdm - плотность расплава (определенная по ИСО 1133; процедура Б) полимера. Кроме того, предпочтительно, чтобы показатель разветвленности g' полипропилена по изобретению был менее 1,00, более предпочтительно менее 0,90, еще более предпочтительно менее 0,80. В предпочтительном воплощении показатель разветвленности g' должен быть менее 0,70. Показатель разветвленности определяет степень разветвленности и коррелирует с количеством ответвлений в полимере. Показатель разветвленности g' определяется как g'=[IV]разв/[IV]лин, где g' - показатель разветвленности, [IV]разв характеристическая вязкость разветвленного полипропилена и [IV]лин - характеристическая вязкость линейного полипропилена, характеризующегося такой же средней молекулярной массой (в пределах 10%), как и разветвленный полипропилен. Таким образом, низкое значение g' свидетельствует о высокой степени разветвленности полимера. Другими словами, если величина g' уменьшается, то разветвленность полипропилена возрастает. В данном контексте дается ссылка на источник В.Н. Zimm andW.H. Stockmeyer, J. Chem. Phys. 17, 1301 (1949). Содержание данного документа приводится здесь ссылкой. Характеристическая вязкость, необходимая для определения показателя разветвленности g', определяется согласно DIN ИСО 1628/1, октябрь 1999 (в декане при температуре 135C). Более подробная информация касательно способов измерения для получения необходимых данных для показателя множественного разветвления, показателя механического упрочнения, функции роста напряжения при растяжении E+, скорости деформации по Генки H, деформации по Генкии показателя разветвленности g' приведена в разделе "Примеры". Особенно предпочтительно, чтобы полипропилен по изобретению характеризовался показателем разветвленности g' менее 1,00, показателем механического упрочнения (ПМУc-1) не менее 0,30 и показателем множественного разветвления не менее 0,15. Еще более предпочтительно, чтобы полипропилен по настоящему изобретению характеризовался показателем разветвленности g' менее 0,80, показателем механического упрочнения (ПМУc-1) не менее 0,40 и показателем множественного разветвления не менее 0,15. В другом предпочтительном воплощении полипропилен по настоящему изобретению характеризуется показателем разветвленности g' менее 1,00, показателем механического упрочнения(ПМУc-1) не менее 0,30 и показателем множественного разветвления не менее 0,20. В еще одном предпочтительном воплощении полипропилен по настоящему изобретению характеризуется показателем разветвленности g' менее 0,80, показателем механического упрочнения (ПМУc-1) не менее 0,40 и показателем множественного разветвления не менее 0,20. В ином предпочтительном воплощении полипропилен по настоящему изобретению характеризуется показателем разветвленности g' менее 0,80, показателем механического упрочнения (ПМУc-1) не менее 0,50 и показателем множественного разветвления не менее 0,30. Предпочтительно полипропилен по настоящему изобретению не является сшитым, несмотря на то,что сшивание часто используют для улучшения технологических свойств полипропилена. Однако порой сшивание во многих аспектах может быть вредным. Наряду с этим сложно осуществить выработку продукции. Кроме того, предпочтительно, чтобы полипропилен характеризовался величиной скорости течения расплава (СТР) в определенном диапазоне. Скорость течения расплава главным образом зависит от среднего молекулярного веса, поскольку длинные молекулы придают материалу меньшую способность к текучести, чем короткие молекулы. Повышение молекулярного веса означает понижение СТР. Скорость течения расплава измеряется в г/10 мин полимера, окрашенного специальным красителем в определенных условиях температуры и давления, и величиной вязкости полимера, которая, в свою очередь, для каждого типа полимера главным образом зависит от его молекулярного веса, но также и от степени его разветвленности. Скорость течения расплава, измеренная при нагрузке 2,16 кг при 230C (ИСО 1133),обозначается как СТР 2. Соответственно предпочтительно, чтобы полипропилен в настоящем изобретении характеризовался СТР 2 в диапазоне от 0,01 до 1000,00 г/10 мин, более предпочтительно от 0,01 до 100,00 г/10 мин, еще более предпочтительно от 0,05 до 50 г/10 мин. В предпочтительном воплощении величина СТР составляет в диапазоне от 1,00 до 11,00 г/10 мин. В ином предпочтительном воплощении величина СТР составляет в диапазоне от 3,00 до 11,00 г/10 мин. Среднечисловая молекулярная масса (Mn) представляет собой средний молекулярный вес полимера, выраженный как первый момент зависимости числа молекул для каждого диапазона молекулярной массы по отношению к молекулярной массе. По существу, это общая молекулярная масса всех молекул,разделенная на число молекул. Напротив, средневзвешенная молекулярная масса (Mw) является первым моментом зависимости массы полимера для каждого диапазона молекулярной массы от молекулярной массы. Среднечисловая молекулярная масса (Mn) и средневзвешенная молекулярная масса (Mw), также как и молекулярно-массовое распределение, определялись с помощью эксклюзионной хроматографии на оборудовании Waters Alliance GPCV 2000 с поточным вискозиметром. Температура печи составляла 140C. В качестве растворителя использовали трихлорбензол. В предпочтительном воплощении полипропилен характеризуется средневзвешенной молекулярной массой (Mw) от 10,000 до 2,000,000 г/моль, более предпочтительно от 20,000 до 1,500,000 г/моль. Предпочтительно полипропилен по настоящему изобретению является стереорегулярным. Более предпочтительно полипропилен по настоящему изобретению должен характеризоваться довольно высокой концентрацией пентад, т.е. выше 90%, более предпочтительно выше 92% и наиболее предпочтительно выше 93%. В ином предпочтительном воплощении концентрация пентад составляет выше 95%. Концентрация пентад является показателем суженности в регулярном распределении полипропилена. Кроме того, предпочтительно, чтобы полипропилен характеризовался температурой плавления Tm выше 125C. Особенно предпочтительно, чтобы температура плавления была выше 125C, если полипропилен является полипропиленовым сополимером, как будет определено ниже. В свою очередь, если полипропилен является полипропиленовым гомополимером, как определено ниже, предпочтительно,чтобы полипропилен характеризовался температурой плавления выше 150C, более предпочтительно-3 015001 выше 155C. Более предпочтительно полипропилен по настоящему изобретению является многомодальным, более предпочтительно бимодальным. "Многомодальный" или "многомодальное распределение" описывает частотное распределение, имеющее несколько максимумов. Главным образом выражение "модальность полимера" определяет форму кривой распределения его молекулярного веса (PMB), т.е. форму зависимости весовой фракции полимера от его молекулярного веса. Если полимер получали постадийно,т.е. используя реакторы, объединенные последовательно, причем с различными условиями в каждом реакторе, различные фракции полимера, полученные в различных реакторах, будут иметь свое собственное распределение молекулярного веса, и для каждой фракции распределение может существенно различаться. Кривая распределения молекулярного веса итогового полимера выглядит как суперпозиция кривых распределения молекулярного веса каждой фракции и будет иметь более протяженный максимум, по меньшей мере, более протяженный по сравнению с кривыми индивидуальных фракций. Полимер, обладающий подобной кривой распределения молекулярного веса, называется бимодальным или многомодальным соответственно. Полипропилен предпочтительно является бимодальным. Полипропилен по настоящему изобретению может быть гомополимером или сополимером. В свою очередь,и гомополимер, и сополимер могут быть многомодальными, предпочтительно бимодальными полимерными композициями. Выражение "гомополимер", используемое здесь, относится к полипропилену, содержащему в основном, т.е. не менее 97 мас.%, предпочтительно не менее 99 мас.% и наиболее предпочтительно не менее 99,8 мас.% пропиленовых единиц. В предпочтительном воплощении в полипропиленовом гомополимере определяются только единицы пропилена. Содержание сомономеров можно определить с помощью ИК-Фурье спектроскопии, как описано ниже в примерах. В случае если полипропилен по настоящему изобретению является пропиленовым сополимером,предпочтительно сомономером является этилен. Тем не менее также допустимы другие сомономеры,известные из уровня техники. Предпочтительно общее содержание сомономера, более предпочтительно этилена в пропиленовом сополимере составляет до 30 мас.%, более предпочтительно до 25 мас.%. В предпочтительном воплощении полипропилен является пропиленовым сополимером, содержащим полипропиленовую матрицу и этилен-пропиленовый каучук (ЭПК). Полипропиленовая матрица может быть гомополимером или сополимером, более предпочтительно многомодальным, т.е. бимодальным, гомополимером или многомодальным, т.е. бимодальным сополимером. В случае если полипропиленовая матрица является пропиленовым сополимером, предпочтительно,чтобы сомономером являлся этилен или бутен. Тем не менее другие сомономеры, известные из уровня техники, также приемлемы. Предпочтительное содержание сомономера, более предпочтительно этилена,в полимерной матрице составляет до 8,00 мол.%. В случае если пропиленовая сополимерная матрица содержит этилен в качестве компонента сомономера, предпочтительно, чтобы содержание этилена в матрице составляло до 8,00 мол.%, более предпочтительно до 6 мол.%. В случае если пропиленовая сополимерная матрица содержит в качестве компонента сомономера бутен, предпочтительно, чтобы содержание бутена в матрице составляло до 6,00 мол.%, более предпочтительно менее 4,00 мол.%. Предпочтительно содержание этилен-пропиленового каучука (ЭПК) от общего веса пропиленового сополимера составляет до 80 мас.%. Более предпочтительно содержание этилен-пропиленового каучука (ЭПК) от общего веса пропиленового сополимера находится в диапазоне от 20 до 80 мас.%, еще более предпочтительно в диапазоне от 30 до 60 мас.%. Кроме того, предпочтительно, чтобы полипропилен являлся сополимером, содержащим полипропиленовую матрицу и этилен-пропиленовый каучук (ЭПК), с содержанием этилена до 50 мас.%. Далее, предпочтительно, чтобы полипропилен, определенный выше, получали в присутствии катализатора, описанного ниже. Кроме того, для получения полипропилена, описанного выше, предпочтительно применять способ, приведенный ниже. Полипропилен по настоящему изобретению получают с помощью новой каталитической системы. Данная новая каталитическая система включает асимметричный катализатор, причем каталитическая система обладает пористостью менее 1,40 мл/г, более предпочтительно менее 1,30 мл/г и наиболее предпочтительно менее 1,00 мл/г. Пористость измеряли по DIN 66135 (N2). В ином предпочтительном воплощении при определении способом по DIN 66135 значение пористости было ниже предела обнаружения. Асимметрический катализатор согласно настоящему изобретению предпочтительно является катализатором, содержащим два органических лиганда, отличающихся химическим строением. Более предпочтительно асимметрический катализатор по настоящему изобретению является соединением металлоцена, содержащим по меньшей мере два органических лиганда с различным химическим строением. Еще более предпочтительно асимметрический катализатор по настоящему изобретению представляет собой соединение металлоцена, содержащее два органических лиганда с различным химическим строением, а соединение металлоцена не обладает C2 симметрией и/или симметрией высшего порядка. Предпочтительно асимметрический катализатор, более предпочтительно асимметрическое соединение металлоцена содержит только два разных органических лиганда, еще более предпочтительно содержит только два-4 015001 органических лиганда с различным химическим строением. Указанный асимметрический катализатор предпочтительно является катализатором с единым центром полимеризации на металле (КЕЦП). Производство определенного выше высокоразветвленного полипропилена возможно благодаря использованию каталитической системы с крайне низкой пористостью, содержащей асимметрический катализатор. Кроме того, предпочтительно, чтобы каталитическая система характеризовалась площадью поверхности менее 25 м 2/г, еще более предпочтительно менее 20 м 2/г, еще более предпочтительно менее 15 м 2/г,более предпочтительно менее 10 м 2/г и наиболее предпочтительно менее 5 м 2/г. Площадь поверхности по настоящему изобретению измеряли согласно ИСО 9277 (N2). Особенно предпочтительно, чтобы каталитическая система по настоящему изобретению содержала асимметрический катализатор, т.е. катализатор, описанный выше и/или ниже, и обладала пористостью,не определяемой способом по DIN 66135 (N2), и характеризовалась площадью поверхности, измеренной по ИСО 9277 (N2) менее 5 м 2/г. Предпочтительно асимметрический катализатор представляет соединение формулы (I)(Cp)2RnMXq,(I) где M является Zr, Hf или Ti, предпочтительно Zr; каждый X независимо является одновалентным анионным лигандом, например -лигандом; каждый лиганд Cp независимо является ненасыщенным органическим циклическим лигандом, координированным к M;m+q равна валентности металла и по меньшей мере один Cp-лиганд, предпочтительно оба Cp-лиганда выбраны из группы, состоящей из незамещенного циклопентадиенила, незамещенного инденила, незамещенного тетрагидроинденила,незамещенного флуоренила, замещенного циклопентадиенила, замещенного инденила, замещенного тетрагидроинденила и замещенного флуоренила, при условии, что оба Cp-лиганда выбраны из перечисленной группы таковыми, что оба Cp-лиганда отличаются друг от друга химически, т.е. они должны предпочтительно иметь различную химическую структуру. Во всем описании термин "-лиганд" имеет общеизвестное значение, т.е. представляет собой группу, присоединенную к металлу в одном или нескольких положениях посредством сигма-связей. Предпочтительным одновалентным анионным лигандом является галоген, особенно хлорид (Cl). Предпочтительно асимметрический катализатор описывается формулой (I), указанной выше, где M является Zr, каждый атом X является Cl, n равно 1 и q равно 2. Предпочтительно оба Cp-лиганда содержат различные группы для обеспечения асимметричности структуры. Предпочтительно оба Cp-лиганда выбирать из группы, состоящей из замещенного циклопентадиенильного кольца, замещенного инденильного кольца, замещенного тетрагидроинденильного кольца и замещенного кольца флуоренила, причем Cp-лиганды отличаются заместителями в кольце. По усмотрению, один или несколько заместителей, связанных с циклопентадиенилом, инденилом,тетрагидроинденилом или флуоренилом, можно выбрать из группы, включающей галоген, гидрокарбил(например, C1-C20-алкил, C2-C20-алкенил, C2-C20-алкинил, C3-C12-циклоалкенил, C6-C20-арил или C7-C20 аралкил), C3-C12-циклоалкил, содержащий 1, 2, 3 или 4 гетероатома в кольце, C6-C20-гетероарил, C1-C20 галоалкил, -SiR3, -OSiR3, -SR, -PR2 и NR2, причем каждый R независимо представляет собой водород или гидрокарбил, например C1-C20-алкил, C2-C20-алкенил, C2-C20-алкинил, С 3-С 12-циклоалкил или C6C20-арил. Более предпочтительно, чтобы оба Cp-лиганда независимо являлись фрагментами инденила, причем в каждом фрагменте инденила имеется один или два заместителя, определенных выше. Более предпочтительно, чтобы каждый Cp-лиганд являлся фрагментом инденила, содержащим два заместителя,определенных выше, при условии, что заместители выбраны таким образом, что оба Cp-лиганда имеют различную химическую структуру, т.е. оба Cp-лиганда отличаются по меньшей мере одним заместителем, связанным с фрагментом инденила, в частности отличаются заместители у пятого члена кольца фрагмента инденила. Также предпочтительно, чтобы оба лиганда Cp являлись фрагментами инденила, причем фрагменты инденила содержат в пятичленном кольце, более предпочтительно во 2 положении, заместитель, выбранный из группы, состоящей из алкилов, таких как C1-C6-алкилы, например метил или этил, при условии, что фрагменты инденила двух лигандов Cp должны иметь различную химическую структуру, т.е. лиганды фрагментов инденила Cp содержат различные заместители. Предпочтительно, чтобы оба лиганда Cp являлись фрагментами инденила, причем фрагменты инденила содержат по меньшей мере в шестичленном кольце, более предпочтительно в 4 положении, за-5 015001 меститель, выбранный из группы, состоящей из C6-C20-ароматической группы, такой как фенил или нафтил, предпочтительно фенил, в котором необязательно имеется один или несколько заместителей, таких как C1-C6-алкил, а также группу с гетероароматическим фрагментом, при условии, что фрагменты инденила двух лигандов Cp должны иметь различную химическую структуру, т.е. фрагменты инденила двух лигандов Cp содержат различные заместители. Еще более предпочтительно, чтобы оба лиганда Cp являлись фрагментами инденила, причем фрагмент инденила содержит в пятичленном кольце, более предпочтительно во 2 положении, заместитель и в шестичленном кольце фрагмента инденила, более предпочтительно в 4 положении, еще один заместитель, причем заместитель в пятичленном кольце выбран из группы, состоящей из алкилов, таких как C1C6-алкилы, например метила, этила, изопропила и триалкоксисилокси, причем каждый алкил независимо выбран из C1-C6-алкила, таких как метил или этил, а дополнительный заместитель в шестичленном кольце выбран из группы, состоящей из C6-C20-ароматической группы, такой как фенил или нафтил, предпочтительно фенил, которая необязательно замещена одним или несколькими заместителями, такими как C1C6-алкил, а также гетероароматической группы, при условии, что фрагменты инденила Cp должны отличаться друг от друга, т.е. содержать различные заместители. Особенно предпочтительно, чтобы оба лиганда Cp являлись кольцами инденила, каждый из которых содержит два заместителя, и отличаются заместителями в пятичленном кольце фрагмента инденила. Относительно группы "R" предпочтительно, чтобы "R" имела следующую формулу (II):R' является С 1-C20-алкилом, C6-C20-арилом, C7-C12-арилалкилом или триметилсилилом. В случае когда Cp-лиганды асимметрического катализатора, определенного выше, в частном случае две группы инденила, связаны мостиковой группой R, мостиковая группа R, как правило, находится в 1 положении. Мостиковая группа R может содержать один или несколько мостиковых атомов, выбранных,например, из C, Si и/или Ge, предпочтительно из C и/или Si. Одной предпочтительной мостиковой группой R является -Si(R')2-, причем R' выбран независимо из C1-C10-алкила, C1-C20-алкила, такого как C6-C12 арил, или C7-C40, такого как арилалкил, причем алкил сам по себе или как часть арилалкила является предпочтительно C1-C6-алкилом, таким как этил или метил, предпочтительно метил, а арил предпочтительно является фенилом. Мостиковой группой -Si(R')2- является предпочтительно, например, -Si(C1-C6 алкил)2-, -Si(фенил)2- или -Si(C1-C6-алкил)(фенил)-, например -Si(Me)2-. В предпочтительном воплощении асимметрически катализатор описывается формулой (III)(Cp)2R1ZrX2,(III) где каждый атом X независимо является одновалентным анионным лигандом, таким как -лиганд, в частности галоген,оба лиганда Cp координированы к M и выбраны из группы, состоящей из незамещенного циклопентадиенила, незамещенного инденила, незамещенного тетрагидроинденила, незамещенного флуоренила,замещенного циклопентадиенила, замещенного инденила, замещенного тетрагидроинденила и замещенного флуоренила, при условии, что оба Cp-лиганда имеют отличное друг от друга химическое строение,R представляет собой мостиковую группу, соединяющую два лиганда L, причем R определено формулой (II)R' является C1-C20-алкилом, C6-C20-арилом, C7-C12-арилалкилом или триметилсилилом. Более предпочтительно, чтобы асимметрический катализатор описывался формулой (III), причем оба лиганда Cp выбраны из группы, состоящей из замещенного циклопентадиенила, замещенного инденила, замещенного тетрагидроинденила и замещенного флуоренила. Также предпочтительно, чтобы асимметрический катализатор определялся формулой (III), причем оба лиганда Cp выбраны из группы, состоящей из замещенного циклопентадиенила, замещенного инденила, замещенного тетрагидроинденила и замещенного флуоренила, при условии, что оба лиганда Cp имеют различные заместители, т.е. заместители, описанные выше, связанные с циклопентадиенилом,инденилом, тетрагидроинденилом или фруоренилом. Еще более предпочтительно, чтобы асимметрический катализатор определялся формулой (III), причем оба лиганда Cp являлись инденилом и оба инденила отличались одним заместителем, т.е. заместителем, как определено выше, связанным с пятичленным кольцом инденила. Также предпочтительно, чтобы асимметрический катализатор являлся катализатором на некремнеземной подложке, как определено выше, в частности металлоценовым катализатором. В предпочтительном воплощении асимметрическим катализатором является диметилсиландиил[(2 метил-(4'-трет-бутил)-4-фенилинденил)(2-изопропил-(4'-трет-бутил)-4-фенилинденил)]циркония дихлорид. Более предпочтительно, чтобы указанный асимметрический катализатор был не на кремнеземной подложке. Компоненты описанного выше асимметричного катализатора получают по способу, описанному в документе WO 01/48034.-6 015001 Предпочтительно, чтобы асимметрическую каталитическую систему получали способом эмульсионного затвердевания, описанным в документе WO 03/051934. Данный документ включен здесь в полном объеме ссылкой. Следовательно, асимметрический катализатор, предпочтительно в форме твердых каталитических частиц, получают способом, включающим следующие стадии: а) получение раствора одного или нескольких компонентов асимметрического катализатора; б) диспергирование данного раствора в несмешивающемся растворителе с образованием эмульсии,в которой один или несколько компонентов катализатора присутствуют в виде капелек дисперсной фазы,с) затвердевание указанной дисперсной фазы для перевода капелек в твердые частицы и необязательно выделение указанных частиц с получением катализатора. Для образования указанного раствора предпочтительно использовать растворитель, более предпочтительно органический растворитель. Еще более предпочтительно использовать органический растворитель, выбранный из группы, состоящей из линейных алканов, циклических алканов, линейных алкенов,циклических алкенов, ароматических углеводородов и галогенсодержащих углеводородов. Кроме того, несмешивающийся растворитель, образующий однородную фазу, является инертным,более предпочтительно несмешивающимся растворителем, содержащим органический фторированный растворитель и/или функциональные производные, еще более предпочтительно несмешивающийся растворитель содержит полу-, высоко- или перфторированный углеводород и/или функциональные производные. В частности, предпочтительно, чтобы указанный несмешивающийся растворитель содержал перфтороуглеводород или его функциональные производные, предпочтительно C3-C30-перфторалканы,-алкены или -циклоалкены, более предпочтительно C4-C10-перфторалканы, -алкены или -циклоалкены,в частности предпочтительно перфторгексан, перфторгептан, перфтороктан или перфтор(метилциклогексан), а также их смеси. Кроме того, предпочтительно, чтобы эмульсия, содержащая указанную однородную фазу и указанную дисперсную фазу, являлась би- или многофазной системой согласно известному из уровня техники. Для образования эмульсии можно использовать эмульгатор. После формирования эмульсионной системы указанный катализатор образуется из компонентов в указанном растворе in situ. В принципе, эмульгатором может быть любой подходящий агент, способствующий формированию и/или стабилизации эмульсии, и который не имеет отрицательного влияния на каталитическую активность катализатора. Эмульгатором может быть, например, поверхностно-активное вещество на основе углеводородов, необязательно замещенное (а) гетероатомом(ами), предпочтительно на основе галогенированных углеводородов, необязательно содержащих функциональную группу, предпочтительно полу-,высоко- или перфторированных углеводородов, известных из уровня техники. Иначе, эмульгатор можно получить во время приготовления эмульсии, например посредством взаимодействия предшественника поверхностно-активного вещества с соединением каталитического раствора. Указанным предшественником поверхностно-активного вещества может быть галогенированный углеводород, содержащий по меньшей мере одну функциональную группу, например высокофторированные C1-C30-спирты, которые взаимодействуют, например, с сокатализатором, таким как алюминоксан. В принципе, для получения твердых частиц из капель можно использовать любой способ отверждения. Согласно одному предпочтительному воплощению отверждение выполняют посредством изменения температуры. Так, эмульсию выдерживают в условиях постепенного изменения температуры, с шагом вплоть до 10C/мин, предпочтительно от 0,5 до 6C/мин и более предпочтительно от 1 до 5C/мин. Более предпочтительно подвергать эмульсию изменению температуры более чем 40C, предпочтительно более 50C в течение 10 с, предпочтительно в течение 6 с. Выделенные частицы предпочтительно имеют средний размер в диапазоне от 5 до 200 мкм, более предпочтительно от 10 до 100 мкм. Кроме того, твердые частицы должны быть предпочтительно сферической формы, с заранее определенным распределением по размерам, и площадью поверхности, как отмечалось выше предпочтительно менее 25 м 2/г, еще более предпочтительно менее 20 м 2/г, еще более предпочтительно менее 15 м 2/г,еще более предпочтительно менее 10 м 2/г и наиболее предпочтительно менее 5 м 2/г, причем указанные частицы получают способом, описанным выше. Для получения более подробной информации о воплощениях и примерах однородной и дисперсной фазы системы, способе образования эмульсии, эмульгаторе и способе отверждения приводится ссылка на документ WO 03/051934. Как отмечалось выше, каталитическая система может дополнительно содержать активатор, такой как сокатализатор, как описано в документе WO 03/051934, который упоминается здесь ссылкой. Предпочтительным сокатализатором для металлоценов и неметаллоценов являются алюминоксаны,в частности C1-C10-алкилалюминоксаны, особенно метилалюминоксан (МАО). Алюминоксаны можно использовать отдельно или совместно с другими сокатализаторами. Отдельно или в дополнение к алюминоксанам можно использовать другие активаторы формирования катионных комплексов катализаторов. Указанные активаторы являются коммерчески доступными или могут быть получены способами,известными из уровня техники.-7 015001 Дополнительные алюминоксановые сокатализаторы описаны в документе WO 94/28034, который здесь упоминается ссылкой. Это линейные или циклические олигомеры, содержащие до 40, предпочтительно от 3 до 20, -(Al(R)O)- повторяющихся единиц (где R представляет собой водород, C1-C10-алкил(предпочтительно метил) или C6-C18-арил или их смеси). Использование и количество таких активаторов известно специалистам данной области. В качестве примера можно использовать активаторы, содержащие бор, в отношении к переходному металлу от 5:1 до 1:5, предпочтительно от 2:1 до 1:2, например 1:1. В случае предпочтительных алюминоксанов, таких как метилалюминоксан (МАО), можно подбирать количество Al, содержащегося в метилалюминоксане,таким образом, чтобы обеспечить молярное отношение Al:переходный металл в диапазоне от 1 до 10000,соответственно от 5 до 8000, предпочтительно от 10 до 7000, например от 100 до 4000, например от 1000 до 3000. Как правило, в случае твердых (гетерогенных) катализаторов соотношение предпочтительно составляет ниже 500. Количество сокатализатора, используемого для катализатора по изобретению, варьирует и зависит от условий и конкретного соединения, содержащего переходный металл, и подбирается способом, хорошо известным специалистам данной области. До или после стадии диспергирования можно добавлять любые дополнительные компоненты, которые должны присутствовать в растворе, содержащем органическое соединение переходного металла. Кроме того, настоящее изобретение относится к использованию определенной выше каталитической системы для получения полимеров, в частности полипропилена по настоящему изобретению. Кроме того, настоящее изобретение относится к способу получения полипропилена по изобретению с использованием каталитической системы, описанной выше. Далее, предпочтительно, чтобы температура процесса была выше 60C. Предпочтительно способ представляет собой многостадийный способ для получения многомодального полипропилена, как определено выше. Многостадийный способ включает также реактор полимеризации в массе/газофазный реактор, которые известны как многозонные газофазные реакторы для получения многомодального пропиленового полимера. Предпочтительным многостадийным способом является "петлевой/газофазный" способ, подобный разработанному фирмой Borealis A/S, Дания (известный как технология BORSTAR), который описан,например, в патентной литературе, например в документе EP 0887379 или в WO 92/12182. Многомодальные полимеры можно получать несколькими способами, описанными, например, вWO 92/12182, ЕР 0887379 и WO 97/22633. Многомодальный полипропилен по настоящему изобретению получают предпочтительно многостадийным способом по многостадийной реакционной схеме, описанной в документе WO 92/12182. Содержание данного документа приводится здесь ссылкой. Ранее было известно получение многомодального, в частности бимодального, полипропилена в двух или нескольких реакторах, соединенных последовательно, т.е. в разных стадиях (а) и (б). Предпочтительным способом, определенным выше и описываемым далее ниже, является суспензионная полимеризация, более предпочтительно полимеризация в массе. Согласно настоящему изобретению основные этапы полимеризации следует предпочтительно выполнять в виде сочетания суспензионной/газофазной полимеризации, более предпочтительно основную стадию полимеризации выполнять, сочетая полимеризацию в массе/газофазную полимеризацию. Полимеризацию в массе предпочтительно выполнять в так называемом петлевом реакторе. Используемый здесь термин "суспензионная полимеризация" означает полимеризационный процесс, протекающий в две стадии, например, в котором сыпучий твердый полимер (например, в гранулах) формируют в жидкой или полимеризационной среде или в жидкой/паровой полимеризационной среде. Точные воплощения способа, описываемые здесь, являются суспензионной полимеризацией, например,способом, в котором продукт полимеризации является твердым. Продукты полимеризации (например,полипропилены) в таких способах предпочтительно характеризуются точкой плавления, достаточно высокой для того, чтобы предотвратить плавление во время полимеризации, таким образом, во многих случаях полимеры можно выделить в виде гранул. В суспензионной полимеризации может применяться растворитель (т.е. который также называется разбавителем) или это может быть способ в массе, обсуждаемый ниже. Используемый здесь термин "способ в массе" означает процесс полимеризации, в котором полимеризационная среда полностью или главным образом состоит из мономеров и любых возможных продуктов полимеризации, но не содержит растворитель (это означает, что растворитель не присутствует) или содержит незначительные количества растворителя, меньше 50 об.%, предпочтительно еще меньше. Для получения многомодального полипропилена по настоящему изобретению предпочтителен легко изменяемый способ. По этой причине предпочтительно, чтобы композицию производили в двух основных стадиях полимеризации, в комбинации петлевого реактора/газофазного реактора. Необязательно и предпочтительно способ также может содержать стадию форполимеризации, выполняемую способом, известным из уровня техники, и которая может предшествовать стадии (а) полимеризации. По желанию можно добавить в полученный пропиленовый полимер, как описано в настоящем изо-8 015001 бретении, дополнительный эластомерный сомономер, так называемый этилен-пропиленовый каучук(ЭПК), для образования пропиленового сополимера, как определено выше. Этилен-пропиленовый каучук предпочтительно получать после стадии (б) газофазной полимеризации в последующей второй или дальнейшей газофазной стадии полимеризации с использованием одного или нескольких газофазных реакторов. Способ предпочтительно является непрерывным процессом. Предпочтительно в способе получения пропиленового полимера, определенного выше, условия в реакторе полимеризации в массе могут быть следующими: температура в диапазоне от 40 до 110C, предпочтительно между 60 и 100C, 70 и 90C,давление в диапазоне от 20 до 80 бар, предпочтительно между 30 и 60 бар,для регулировки молярной массы можно добавить водород известным способом. Соответственно реакционную смесь из реактора полимеризации в массе (стадия (а переносят в газофазный реактор, т.е. в стадию (б), предпочтительно условия в стадии (б) могут быть следующими: температура в диапазоне от 50 до 130C, предпочтительно между 60 и 100C,давление в диапазоне от 5 до 50 бар, предпочтительно между 15 и 35 бар,для регулировки молярной массы можно добавить водород известным способом. Продолжительность удержания в обеих реакторных зонах может варьировать. В одном воплощении способа получения пропиленового полимера время удержания в реакторе полимеризации в массе, например в петлевом, составляет в пределах от 0,5 до 5 ч, например от 0,5 до 2 ч, а время удержания в газофазном реакторе может составлять в общем от 1 до 8 ч. По желанию полимеризацию можно выполнять известным способом при сверхкритических условиях в реакторе полимеризации в массе, предпочтительно в петлевом реакторе, и/или способом конденсации в газофазном реакторе. Способ по изобретению или любые его воплощения предоставляют очень много возможностей для получения и дальнейшей модификации пропиленовой полимерной композиции в рамках настоящего изобретения, например свойства полимерной композиции можно регулировать или контролировать известным образом, например с помощью одного или нескольких параметров способа: температуры, подачи водорода, подачи сомономера, подачи пропилена в газофазном реакторе, катализатора, типа и количества внешнего донора (если используется), соотношения компонентов. Описываемый выше способ предоставляет много возможностей для получения реакторного пропиленового полимера, как определено выше. Далее настоящее изобретение описывается с помощью примеров. Примеры 1. Понятия/Способы измерения. В приведенном выше основном описании изобретения, а также в примерах, изложенных ниже, используются следующие термины и способы определения, если не указано иное.A. Концентрация пентад. Для анализа концентрации мезопентад, также называемого здесь анализом концентрации пентад,анализ для установления выполняли согласно T. Hayashi, Pentad concentration, R. Chujo and T. Asakura,Polymer, 29, 138-43 (1988) и Chujo R., et al., Polymer, 35, 339 (1994).B. Показатель множественного разветвления. 1. Сбор экспериментальных данных. Полимер плавили при T=180C и растягивали с помощью универсальной тест-машины SER, как описано ниже, при скоростях деформации d/dt=0,1; 0,3; 1,0; 3,0 и 10 c-1 в последующих экспериментах. Способ получения первоначальных данных описан в работе Sentmanat et. al., J. Rheol. 2005, Measuring theTransient Elongational Rheology of Polyethylene Melts Using the SER Universal Testing Platform. Экспериментальная установка. Использовали устройство Paar Physica MCR300, оборудованное контроллером температуры TC30 и печью СТТ 600 (конвекционный и радиационный нагрев) и устройство SERVP01-25 с датчиком температуры и программным обеспечением RHEOPLUS/32 v2.66. Подготовка образца. Стабилизированные гранулы формовали под давлением при 220C (время загустевания 3 мин, время выдерживания под давлением 3 мин, общее время формования 3+3=6 мин) в форме под давлением,достаточным для предотвращения образования пузырьков в образце, охлаждали до комнатной температуры. Из таких образцов изготавливали пластинки толщиной 0,7 мм и отрезали полоски шириной 10 мм и длиной 18 мм. Проверка оборудования SER. Поскольку на образцы, растягиваемые до очень малой толщины, действует небольшая сила, любое естественное трение оборудования будет приводить к снижению точности результатов, поэтому следует избегать возникновения трения. Для того чтобы убедиться, что трение оборудования меньше пороговой величины 510-3 мНм(миллиНьютон-метр), которая соответствует точным и корректным измерениям, перед каждым измере-9 015001 нием следует проводить следующие проверочные процедуры: выдерживать оборудование с зажимами при температуре тестирования (180C) в течение минимум 20 мин без образца; выполнить стандартный тест при 0,3 c-1 при температуре тестирования (180C); зарегистрировать момент (измеряемый в мНм) и построить как функцию от времени; значение момента не должно превышать величину 510-3 мНм для гарантии того, что трение оборудования находится в допустимо низком диапазоне. Проведение эксперимента. Оборудование с зажимами, но без образца, нагревали в течение 20 мин при температуре тестирования (180C, измеряемой термопарой, встроенной в оборудование SER). Далее образец (0,71018 мм),полученный согласно приведенному выше описанию, помещали в прогретое оборудование. Перед началом эксперимента образец плавили в течение 2 мин 20 с. Во время эксперимента на растяжение в условиях инертной атмосферы (азот) при постоянной скорости деформации по Генки записывали момент как функцию от времени при изотермических условиях(измеряемых и контролируемых термопарой оборудования SER). После растяжения оборудование открыли и изучали растянутую пленку (которая намотана на барабаны). Необходимо равномерное растяжение. Гомогенность растяжения образца можно определить визуально исходя из формы растянутой пленки на барабанах. Лента должна быть симметрично натянута на оба барабана, но также симметрично в верхней и нижней половинах образца. Если симметричное растяжение подтверждено, из зарегистрированного момента рассчитывается переходная вязкость растяжения способом, приведенным ниже. 2. Расчет. Для определения деформационного упрочнения расплава для каждой применявшейся скорости растяжения d/dt строили зависимость результирующей функции увеличения напряжения при растяженииE+ (d/dt, t) от общей деформации по Генки, см. фиг. 1. В диапазоне деформации по Генки от 1,0 до 3,0 функция роста напряжения при растяжении E+ описывается функциейE+=c1c2,где с 1 и с 2 - аппроксимационные переменные. Таким образом, полученный коэффициент с 2 является мерой деформационного упрочнения расплава и называется показателем механического упрочнения (ПМУ). В зависимости от строения полимера ПМУ может быть независимым от скорости деформации (материалы линейного строения, Y- или Н-строения), увеличиваться со скоростью деформации (коротко-,гипер- или высокоразветвленные структуры), см. фиг. 2. В случае полиэтилена линейные (ПВП), короткоразветвленные (ПНП) и гиперазветвленные структуры хорошо известны, и поэтому они использовались для иллюстрации структурного анализа исходя из результатов вязкости растяжения. Их сравнивали с полипропиленом структуры типа Y и H для выявления изменения их деформационного упрочнения как функции от скорости деформации, см. фиг. 2 и табл. 1 Для иллюстрации определения ПМУ при различных скоростях деформации, а также для определения показателя множественного разветвления (ИСР) с помощью процедуры, описанной выше, тестировали четыре полимера с известным строением цепи. Первый полимер являлся гомополимером пропилена структуры типа Н- и Y-, полученного согласноEP 879830 ("A"), пример 1, СТР регулировали посредством количества бутадиена. Полимер характеризуется СТР 230/2.16, равной 2,0 г/10 мин, модулем растяжения 1950 МПа и показателем разветвленности g' 0,7. Вторым полимером являлся имеющийся в продаже гиперразветвленный полиэтилен низкой плотности ПНП, Borealis "B", полученный способом при высоком давлении, известным из уровня техники. Полимер характеризуется СТР 190/2.16, равной 4,5, и плотностью 923 кг/м 3. Третьим полимером являлся короткоразветвленный ПНП, Borealis "C", полученный способом при низком давлении, известным из уровня техники. Полимер характеризуется СТР 190/2.16, равной 1,2, и плотностью 919 кг/м 3. Четвертым полимером являлся линейный полиэтилен высокой плотности ПВП, Borealis "D", полученный способом при низком давлении, известным из уровня техники. Полимер характеризуется СТР 190/2.16, равной 4,0, и плотностью 954 кг/м 3. Четыре материала с известным строением цепи исследовали, измеряя временную вязкость растяжения при 180C, при скоростях деформации 0,10; 0,30; 1,0; 3,0 и 10 c-1. Полученные данные (временная вязкость в зависимости от деформации по Генки) аппроксимировали функциейE+=c1c2 для каждой отмеченной скорости деформации. Параметры c1 и c2 рассчитывали, строя зависимость логарифма временной вязкости растяжения от- 10015001 логарифма деформации по Генки и подбирая прямую с помощью метода наименьших квадратов. Параметр c1 рассчитывали из пересечения линейной зависимости lg(E+) от lg, c1=10 пересечение и c2 представляет собой показатель механического уплотнения при определенной скорости деформации. Данную процедуру выполняли для всех пяти значений скорости деформации и таким образом определяли ПМУ 0,1 c-1; ПМУ 0,3 с-1; ПМУ 1,0 c-1; ПМУ 3,0 c-1; ПМУ 10 c-1, см. фиг. 1 и табл. 1 Таблица 1 Значения ПМУ Исходя из деформационного упрочнения, измеряемого приведенными величинами ПМУ 1 c-1,можно уже четко определить различия между двумя группами полимеров: линейный и короткоразветвленный полимеры характеризуются ПМУ 1 с-1 гораздо меньше 0,30. Напротив, материалы со структурой типа Y- и Н-, также как и гиперразветвленные материалы, характеризуются ПМУ 1 с-1 существенно выше 0,30. По сравнению с индексом деформационного упрочнения при этих пяти скоростях деформации H 0,10; 0,30; 1,0; 3,0 и 10 c-1 угловой коэффициент ПМУ как функции от логарифма HIg(H) является характеристическим показателем множественного разветвления. Поэтому показатель множественного разветвления рассчитывают из углового коэффициента линейной аппроксимации зависимости ПМУ отlg(H) ПМУ(H)=c3+ПМРlg(H). Параметр c3 и ПМР находят при построении зависимости ПМУ от логарифма скорости деформации по Генки lg(H) и выполняя линейную аппроксимацию этих данных с помощью метода наименьших квадратов, см. фиг. 2. Таблица 2 Показатель множественного разветвления Показатель множественного разветвления позволяет теперь найти различия между полимерами структуры типа Y- и Н-, которые обладают ПМР меньше 0,05, и гиперразветвленными полимерами, обладающими ПМР выше 0,15. Далее, это позволяет найти различия между полимерами короткоразветвленными, ПМР которых выше 0,10, и материалами линейной структуры, ПМР которых меньше 0,10. Похожие результаты можно получить при сравнении различных полипропиленов, т.е. полипропилены со структурой гораздо большей степени разветвления обладают более высокими величинами ПМУ и ПМР соответственно, по сравнению со своими линейными аналогами. Подобно гиперразветвленным полиэтиленам новые разработанные полипропилены обладают высокой степенью разветвления. Однако полипропилены по настоящему изобретению имеют четко различные величины ПМУ и ПМР по сравнению с таковыми величинами в случае известных гиперразветвленных полиэтиленов. Без ограничения какой-либо теорией полагают, что различные величины ПМУ и ПМР являются результатом различной разветвленности. По этой причине новые обнаруженные разветвленные полипропилены по настоящему изобретению определяются как высокоразветвленные. С помощью показателя механического упрочнения и показателя множественного разветвления ПМР можно оценить структуру цепи, как это показано в табл. 3.- 11015001 Таблица 3 Показатель механического упрочнения (ПМУ) и показатель множественного разветвления (ПМР) для цепей различной структуры С. Дополнительные способы измерения. Распределение по размерам частиц. Распределение по размерам частиц измеряли с помощью счетчика Культера LS 200 при комнатной температуре с н-гептаном в качестве среды. ЯМР. Измерения ЯМР-спектроскопией. Спектры 13C-ЯМР полипропилена снимали на спектрометре Bruker 400 МГц при 130C на образцах,растворенных в 1,2,4-трихлорбензоле/бензоле-d6 (90/10 вес./вес.). Для анализа пентад интерпретацию выполняли согласно способу, описанному в литературе (T. Hayashi, Y. Inoue, R. Chujo, and T. Asakura,Polymer 29, 138-43 (1988) and Chujo R., et al., Polymer, 35, 339 (1994. Измерения ЯМР использовали для определения концентрации пентад mmmm способом, известным из уровня техники. Среднечисловую молекулярную массу (Mn), средневзвешенную молекулярную массу (Mw) и молекулярно-массовое распределение (MMP) определяли эксклюзионной хроматографией с помощью прибора Waters Alliance GPCV 2000 с поточным вискозиметром. Температура печи составляла 140C. В качестве растворителя использовали трихлорбензол (ИСО 16014). Температуру плавления Тпл, температуру кристаллизации Тс и степень кристалличности измеряли с помощью дифференциального сканирующего калориметра (ДСК) на образцах 5-10 мг. Кривые кристаллизации и плавления получали при скорости сканирования 10C/мин охлаждения и нагревания от 30 до 225C. Температуры плавления и кристаллизации определяли как пики эндотерм и экзотерм. Также измеряли энтальпии плавления и кристаллизации (Hm и Hc) с помощью метода ДСК согласно ИСО 11357-3. СТР 2: измеряли по ИСО 1133 (230C, нагрузка 2,16 кг). Характеристическая вязкость: измеряли по DIN ИСО 1628/1, октябрь 1999 г. (в декалине при 135C). Содержание сомономера определяли ИК-Фурье спектроскопией (ИКФС), с калибровкой по 13CЯМР. Для измерения содержания этилена в полипропилене с помощью горячего прессования получали тонкие пленки образца (толщиной примерно 250 мм). Область поглощения -CH2- (800-650 см-1) измеряли на спектрометре Perkin Elmer FTIR 1600. Калибровку выполняли по 13C-ЯМР данным определения содержания этилена. Пористость: измеряли по DIN 66135. Площадь поверхности: измеряли по ИСО 9277. 3. Примеры. Пример 1 (сравнительный). Катализатор на кремнеземной подложке (I) получали согласно WO 01/48034 (пример 27). Пористость поддерживали равной 1,6 мл/г. Использовали асимметрический металлоцен диметилсиландиил[(2 метил-(4'-трет-бутил)-4-фенилинденил)(2-изопропил-(4'-трет-бутил)-4-фенилинденил)]циркония дихлорид. Для полимеризации пропилена использовали 5 л реактор из нержавеющей стали. В реактор загружали 110 г жидкого пропилена (степень полимеризации Borealis). В реактор помещали 0,2 мл триэтилалюминия (100% чистота, производство Crompton) в качестве поглотителя и 3,7 ммоль водорода (качество 6,0, поставляемый Aga) в качестве агента переноса цепи. Температуру реактора устанавливали равной 30C. В реактор вливали 21 мг катализатора в атмосфере азота. Реактор нагревали до 60C в течение 14 мин. Полимеризацию продолжали в течение 30 мин при 60C, затем пропилен выливали, полимер сушили и взвешивали. Выход полимера составлял 182 г. ПМУ 0,1 c-1 составлял 0,29. ПМР составлял 0,04. g' равен 1,00. Данные указывают на линейную структуру. СТР 230/2,16 равна 7,9 г/10 мин. Температура плавления составляла 155C. Пример 2 (сравнительный). Катализатор (II) получали согласно примеру 5 WO 03/051934. Для полимеризации пропилена использовали 5 л реактор из нержавеющей стали. В реактор загружали 1100 г жидкого пропилена (степень полимеризации Borealis). В реактор помещали 0,1 мл триэтила- 12015001 люминия (100% чистота, производство Crompton) в качестве поглотителя и 15 ммоль водорода (качество 6,0, поставляемый Aga) в качестве агента переноса цепи. Температуру реактора устанавливали равной 30C. В реактор вливали 21 мг катализатора в атмосфере азота. Реактор нагревали до 70C в течение 14 мин. Полимеризацию продолжали в течение 50 мин при 70C, затем пропилен выливали, добавляли 5 ммоль водорода, и давление в реакторе увеличивалось до 20 бар из-за образования (газообразного) пропилена. Полимеризацию продолжали в газовой фазе в течение 210 мин, далее реактор вскрывали, полимер сушили и взвешивали. Выход полимера составлял 790 г, что равно производительности 36,9 кгпп/гкатализатора. ПМУ 0,1 c-1 составлял 0,15. ПМР составлял 0,12. g' равен 0,95. Данные указывают на короткоразветвленную структуру. Пример 3 (изобретение). Катализатор без подложки (III) получали согласно способу, описанному в примере 5 WO 03/051934,с использованием асимметрического металлоцена диметилсиландиил[(2-метил-(4'-трет-бутил)-4 фенилинденил)(2-изопропил-(4'-трет-бутил)-4-фенилинденил)]циркония дихлорида. Для полимеризации пропилена использовали 5 л реактор из нержавеющей стали. В реактор загружали 1100 г жидкого пропилена (степень полимеризации Borealis). В реактор помещали 0,1 мл триэтилалюминия (100% чистота, производство Crompton) в качестве поглотителя и 3,7 ммоль водорода (качество 6,0, поставляемый Aga) в качестве агента переноса цепи. Температуру реактора установливали равной 30C. В реактор вливали 20 мг катализатора в атмосфере азота. Реактор нагревали до 70C в течение 14 мин. Полимеризацию продолжали в течение 30 мин при 70C, затем пропилен выливали, полимер сушили и взвешивали. Выход полимера составлял 390 г. ПМУ 0,1 с-1 составлял 0,55. ПМР составлял 0,32. g' равен 0,70. СТР равна 10,7. Данные указывают на высокоразветвленную структуру. Более подробные данные приведены в табл. 4 и на фиг. 4. Пример 4 (изобретение). Использовали тот же катализатор (III), что и в примере 3. Для полимеризации пропилена использовали 5 л реактор из нержавеющей стали. В реактор загружали 1100 г жидкого пропилена + 50 г жидкого этилена (степень полимеризации Borealis). В реактор помещали 0,1 мл триэтилалюминия (100% чистота, производство Crompton) в качестве поглотителя и 7,5 ммоль водорода (качество 6,0, поставляемый Aga) в качестве агента переноса цепи. Температуру реактора устанавливали равной 30C. В реактор вливали 21 мг катализатора в атмосфере азота. Реактор нагревали до 70C в течение 14 мин. Полимеризацию продолжали в течение 30 мин при 70C, затем пропилен выливали, полимер сушили и взвешивали. Общее содержание этилена составило 4,2 мас.%. Температура плавления составляла 125,6C. Выход полимера составлял 258 г. ПМУ 0,1 с-1 составлял 0,66. ПМР составлял 0,28. g' равен 0,70. СТР равна 8,6. Данные указывают на высокоразветвленную структуру. Более подробные данные приведены в табл. 4 и на фиг. 4. Таблица 4 Результаты ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Полипропилен, имеющий показатель множественного разветвления (ПМР) не менее 0,15, который определяется как угловой коэффициент показателя механического упрочнения (ПМУ) как функции десятичного логарифма скорости деформации по Генки (lg(d/dt, где (d/dt) - скорость деформации,деформация по Генки, и показатель механического упрочнения (ПМУ) измеряется при температуре 180C и определяется как угловой коэффициент десятичного логарифма функции роста напряжения при растяжении (lg(E+ как функции десятичного логарифма деформации по Генки (lg( в диапазоне деформации по Генки от 1 до 3, при этом полипропилен получен в присутствии каталитической системы,содержащей асимметрический катализатор на некремнеземной подложке. 2. Полипропилен по п.1, который характеризуется показателем разветвленности g' менее 1,00. 3. Полипропилен по п.1 или 2, который имеет показатель механического упрочнения ПМУ 1 c-1 не менее 0,30, измеренный при скорости деформации (d/dt), равной 1,0 c-1, и температуре 180C. 4. Полипропилен по любому из пп.1-3, который характеризуется значением скорости течения расплава СТР 2, измеренной при 230C, в диапазоне от 0,01 до 1000,00 г/10 мин. 5. Полипропилен по любому из пп.1-4, который характеризуется значением концентрации пентадmmmm выше 90%. 6. Полипропилен по любому из пп.1-5, который характеризуется температурой плавления не менее 125C. 7. Полипропилен по любому из пп.1-6, который является многомодальным. 8. Полипропилен по любому из пп.1-7, который является гомополимером пропилена. 9. Полипропилен по любому из пп.1-7, который является сополимером пропилена. 10. Пропилен по п.9, где сомономером является этилен. 11. Полипропилен по п.9 или 10, где общее содержание сомономера в сополимере пропилена составляет до 30 мас.%. 12. Полипропилен по любому из пп.9-11, где сополимер пропилена содержит полипропиленовую матрицу и этилен-пропиленовый каучук (ЭПК). 13. Полипропилен по п.12, где содержание каучука ЭПК в сополимере пропилена составляет до 70 мас.%. 14. Полипропилен по п.12 или 13, где каучук ЭПК содержит этилен в количестве до 50 мас.%. 15. Полипропилен по любому из пп.1-14, который получен в присутствии каталитической системы,содержащей асимметрический катализатор и характеризующейся пористостью менее 1,40 мл/г. 16. Полипропилен по п.15, где асимметрическим катализатором является диметилсиландиил[(2 метил-(4'-трет-бутил)-4-фенилинденил)(2-изопропил-(4'-трет-бутил)-4-фенилинденил)]циркония дихлорид. Определение ПМУ "A" при скорости деформации 0,1 c-1 (ПМУ 1 с-1 равна 2,05)

МПК / Метки

МПК: C08F 210/06, C08F 210/16

Метки: полипропилен, высокоразветвленный

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/17-15001-vysokorazvetvlennyjj-polipropilen.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Высокоразветвленный полипропилен</a>

Предыдущий патент: Способ нанесения полиэтилена на кремний и кремниевый оптический элемент с просветляющим покрытием из полиэтилена, нанесенным указанным способом

Следующий патент: Применение полиолов для получения устойчивых полиморфных форм рифаксимина

Случайный патент: Вращающаяся створка искусственного сердечного клапана(варианты) и искусственный сердечный клапан( варианты)