Безадъювантная корпускулярная вакцина и способ ее получения

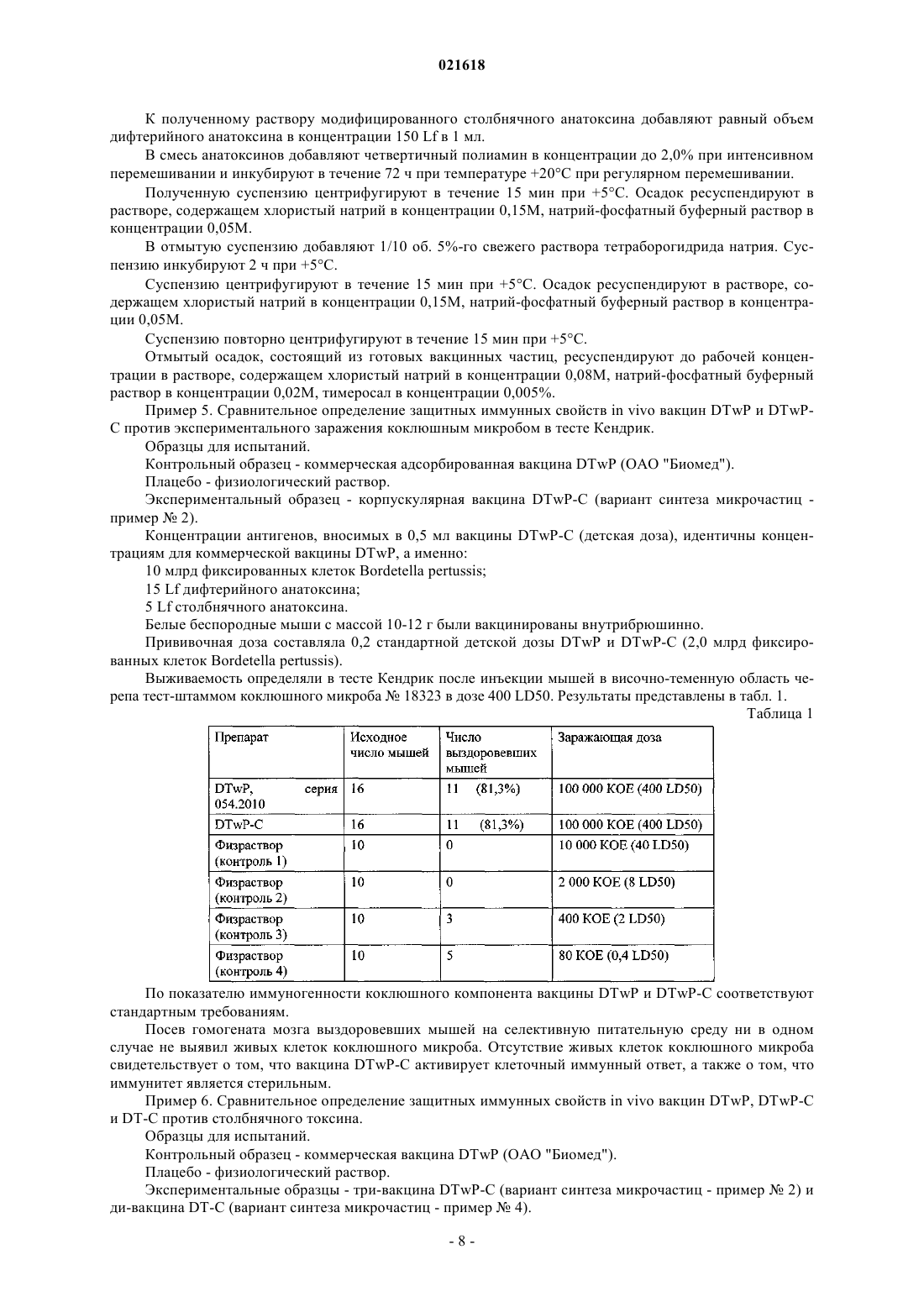

Номер патента: 21618

Опубликовано: 30.07.2015

Авторы: Колышкин Владимир Михайлович, Никонова Татьяна Геннадьевна, Увицкий Андрей Юрьевич, Мешандин Алексей Гаврилович, Зайцев Игорь Закванович, Дронов Сергей Евгеньевич

Формула / Реферат

1. Безадъювантная корпускулярная вакцина, направленная против нескольких антигенов, в виде водной взвеси микрочастиц, сформированных из протективных антигенов, представляющих собой анатоксины, и/или фиксированные бактериальные клетки, и/или вирусные частицы, изолированные и/или рекомбинантные, и/или синтетические антигены бактерий и/или вирусов, один или несколько из которых предварительно подвергнуты химической модификации с помощью активирующих реагентов, выбранных из группы альдегидов, соединений ртути, метапериодата, диазосоединений, эпоксисоединений, для формирования стабильных микрочастиц, при том, что вакцина не содержит антигены в растворимой форме.

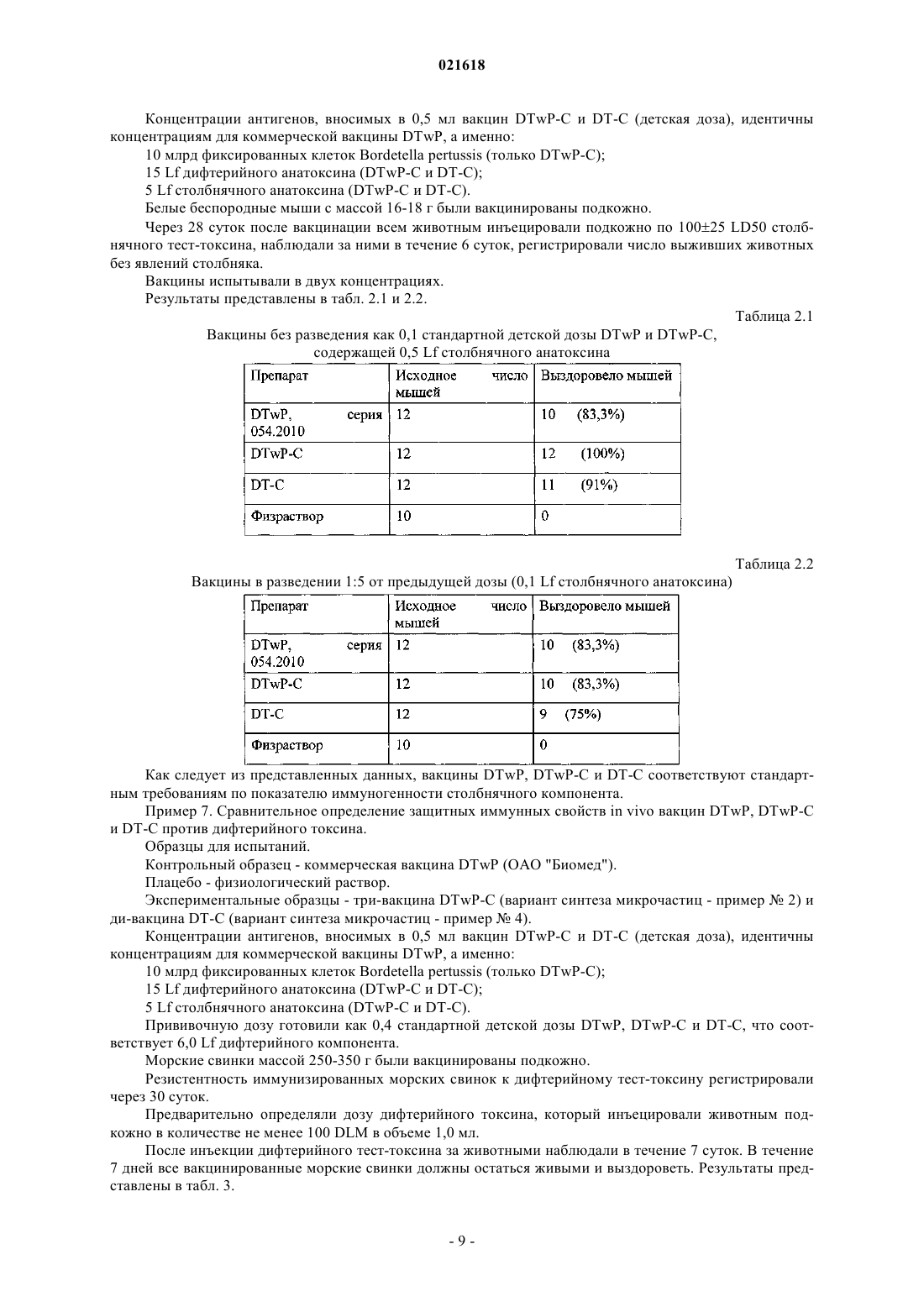

2. Способ получения вакцины по п.1, включающий:

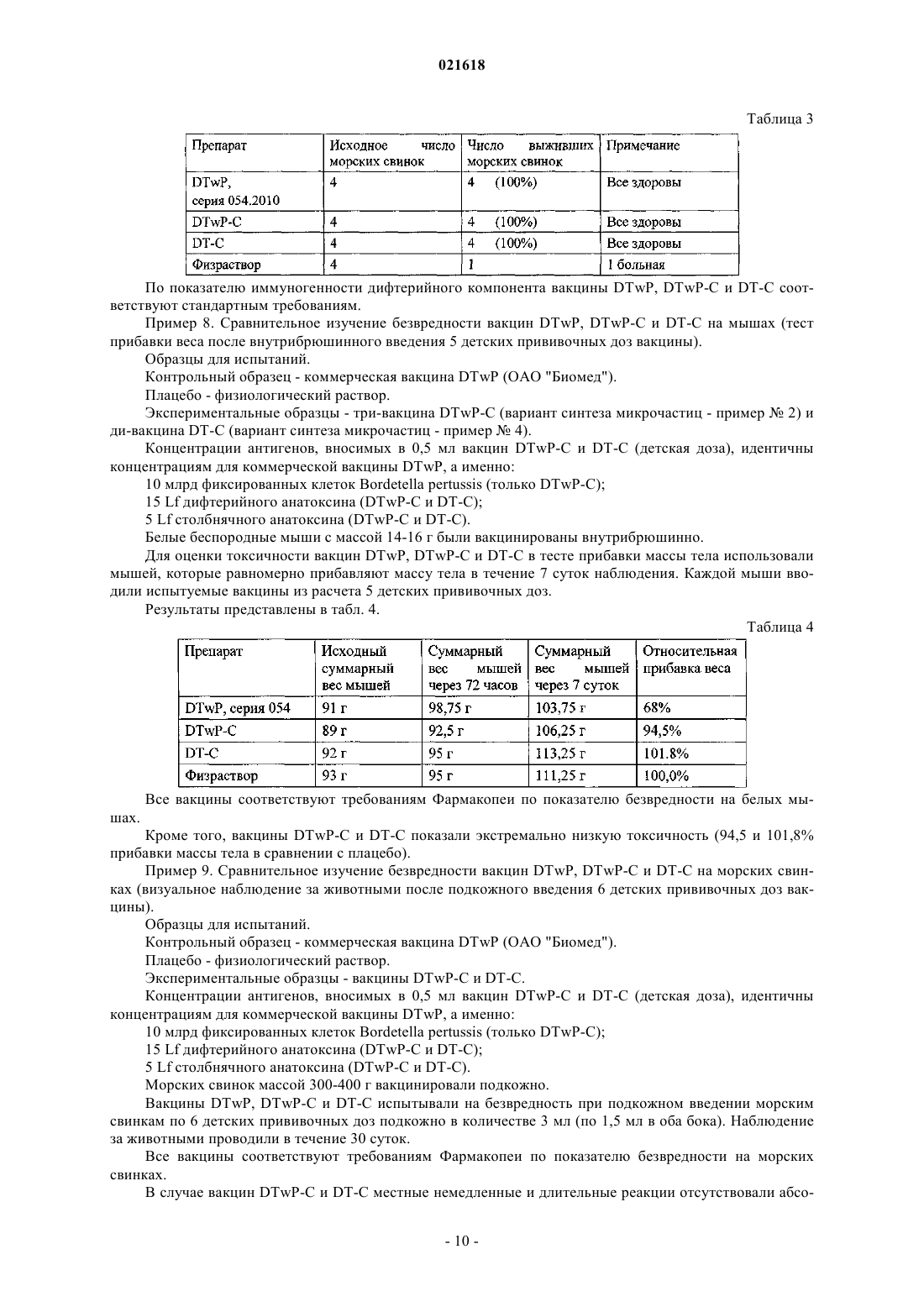

(а) химическую модификацию одного или нескольких антигенов, представляющих собой анатоксины, и/или бактериальные клетки, и/или вирусные частицы, изолированные и/или рекомбинантные, и/или синтетические антигены бактерий и/или вирусов, с помощью активирующих реагентов, выбранных из группы альдегидов, соединений ртути, метапериодата, диазосоединений, эпоксисоединений, путем инкубации с ними с последующей отмывкой от активирующих реагентов с помощью центрифугирования, и/или микрофильтрации, и/или электрофореза;

(б) формирование микрочастиц путем смешивания химически модифицированных и немодифицированных протективных антигенов, соосаждения химически модифицированных и немодифицированных антигенов с использованием водных растворов конденсирующих веществ, которые не вступают в химические реакции с модифицированными и немодифицированными антигенами, выбранных из группы спиртов, полиэтиленгликолей, третичных и четвертичных полиаминов, четвертичных аммониевых солей, полианионов, с последующей инкубацией для формирования стабильных микрочастиц;

(в) нейтрализацию свободных реакционных групп протективных антигенов в составе микрочастиц путем инкубации микрочастиц с нейтрализующими реагентами;

(г) отмывку вакцинных микрочастиц от остатка растворимых веществ исходной суспензии, несвязавшихся протективных антигенов, растворимых технологических примесей, конденсирующих веществ, активирующих и нейтрализующих реагентов с использованием центрифугирования, и/или микрофильтрации, и/или электрофореза.

Текст

БЕЗАДЪЮВАНТНАЯ КОРПУСКУЛЯРНАЯ ВАКЦИНА И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ Изобретение относится к области биотехнологии и описывает безадъювантную корпускулярную вакцину, направленную против нескольких антигенов, в виде водной взвеси микрочастиц,сформированных из протективных антигенов, представляющих собой анатоксины, и/или фиксированные бактериальные клетки, и/или вирусные частицы, изолированные, и/или рекомбинантные, и/или синтетические антигены бактерий и/или вирусов. Описан также способ получения вакцины, включающий: (а) химическую модификацию одного или нескольких антигенов с помощью активирующих реагентов; (б) формирование микрочастиц путем соосаждения химически модифицированных и немодифицированных протективных антигенов с использованием конденсирующих веществ, которые не вступают в химические реакции с модифицированными и немодифицированными антигенами; (в) нейтрализацию свободных реакционных групп протективных антигенов в составе микрочастиц; (г) отмывку вакцинных микрочастиц от остатка растворимых веществ исходной суспензии, несвязавшихся протективных антигенов, растворимых технологических примесей, конденсирующих веществ, активирующих и нейтрализующих реагентов с использованием центрифугирования и/или микрофильтрации и/или электрофореза. Описанная вакцина способна индуцировать защитный гуморальный и клеточный иммунитет, обладает экстремально низкой токсичностью и реактогенностью.(71)(72)(73) Заявитель, изобретатель и патентовладелец: ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ ЗАКВАНОВИЧ; МЕШАНДИН АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (RU); НИКОНОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА(BY); КОЛЫШКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; УВИЦКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ; ДРОНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (RU) Изобретение относится к биотехнологии, в частности к иммуногенным составам для вакцинации против токсинов, бактериальных и вирусных инфекций, а именно к безадъювантной корпускулярной вакцине и способу ее получения. Известно, что растворимые антигены (белки, полисахариды, гликопротеиды и др.) становятся иммуногенными только после формирования надмолекулярных структур, содержащих антигены. Практическое отсутствие свободных антигенов препятствует возникновению иммунологической толерантности на вводимый антиген, что является обязательным условием высокой иммуногенности вакцины и активации механизма иммунологической памяти. По этой причине сохраняется применение адъювантов в виде соединений алюминия и масляных эмульсий, которые удерживают антигены в надмолекулярных структурах, адекватных для захвата вакцинных частиц антигенпредставляющими клетками. Общим недостатком указанных адъювантов является их собственная реактогенность и токсичность. Токсичность масляных адъювантов настолько высока, что их применение разрешено только в ветеринарной практике. Дополнительным недостатком алюминиевых адъювантов является их способность активировать гуморальный иммунитет при направленном подавлении клеточного иммунитета. Кроме того, технология с использованием соединений алюминия и масляной эмульсии не способна удалять токсичные примеси, содержащиеся в исходных препаратах антигенов, которые вносят дополнительный существенный вклад в токсичность вакцин. К сожалению, до настоящего времени нет способа конструирования прочных вакцинных микрочастиц, включающих исходно растворимые антигены, с достаточным уровнем иммуногенности, который позволяет обходиться без добавляемых адъювантов, иммуномодуляторов и микроносителей. Предшествующий уровень техники Вакцины, которые применяются в медицинской и ветеринарной практике, делятся на две принципиально разные группы: живые вакцины и инактивированные вакцины. В данном тексте мы не касаемся ДНК-вакцин. На протяжении десятков лет успех в создании и применении инактивированных (и субъединичных) вакцин практически во всех случаях зависит от применения адъювантов. Такое понятие как "адъювант" трактуется в одних случаях как микроноситель (депо) для антигенов,в других случаях как стимулятор иммунного ответа. Во многих случаях обе эти функции приписывают одному и тому же объекту (гидроокись алюминия, адъювант Френда и др.), хотя прямых доказательств этого утверждения не существует (Petrovsky N., Aguilar J.C. 2004. Vaccine adjuvants: Current state and future trends. Immunology and Cell Biology. 82, 488-496). Введение в практику понятия "адъювант", наряду с положительным результатом, сыграло отрицательную роль в двух аспектах.(1) Фармакопея рассматривает "адъювант" как отдельное вещество и требует для него отдельных испытаний на безвредность. Однако, например, "чистый" ненагруженный гидроксид алюминия при введении в организм способен эффективно адсорбировать собственные белки организма и вызывать аутоиммунную реакцию и ряд других патологий (Israeli E., Agmon-Levin N., Blank M. and Shoenfeld Y., 2009.(2) Исследователи, следуя фармакопейной практике, пытались изобретать новые адъюванты, не думая о том, что иммуногенная композиция не обязана рассматриваться в качестве двух составных компонентов, а именно "адъюванта" и "антигена". Это на многие годы задержало разрешение проблемы реактогенности вакцин. За редкими исключениями гидроксид алюминия остается основным адъювантом, утвержденным для применения на людях в большинстве стран мира (Lindblad E. 2004. Aluminium compounds for use invaccines. Immunology and Cell Biology. 82, 497-505). Хотя алюминий может вызвать хороший гуморальный ответ (Th2), он направленно подавляет клеточный иммунный ответ (Th1), который так важен для защиты от многих патогенных микроорганизмов(Petrovsky N., Aguilar J.C. 2004. Vaccine adjuvants: Current state and future trends. Immunology and Cell Biology. 82, 488-496). Кроме того, алюминий имеет способность вызывать серьезные местные и системные побочные эффекты, в том числе стерильный абсцесс, эозинофилию и фиброзный миозит, хотя, к счастью, большинство из более серьезных побочных эффектов встречаются относительно редко (Petrovsky N., Aguilar J.C. 2004. Vaccine adjuvants: Current state and future trends. Immunology and Cell Biology. 82, 488-496; Tomljenovic L., С A. Shaw. 2011. Aluminum Vaccine Adjuvants: Are they Safe Current Medicinal Chemistry. 18,2630-2637). В идеале вакцина должна эффективно стимулировать В- и Т-клеточный иммунитет, избегая избыточной активации врожденной иммунной системы и воспалительных цитокинов, которые являются посредниками адъювантной реактогенности. Это идет вразрез с известной гипотезой "сигнала опасности"Matzinger (1994), в которой предлагается, что повреждение тканей или токсичность, а, следовательно,индуцированная воспалительная активация цитокинов является необходимым условием для эффективного иммунного ответа (Matzinger, P. 1994. Tolerance, Danger, and the Extended Family. Ann. Reviews of Immunology, 12, 991-1045; Matzinger P. 2002. The Danger Model: A Renewed Sense of Self. Science 12: Vol. 296, no. 5566, pp. 301-305; Matzinger P. 2007. Friendly and dangerous signals: is the tissue in control Nat Immunol. Jan; 8(1):11-3). Например, механизм, посредством которого соли алюминия выступают в качестве адъюванта, остается неизвестным и напрямую не коррелирует со способностью солей алюминия сорбировать белкиantigens by aluminum-containing adjuvants. Vaccine 25, 825-833). Скорее всего, алюминий работает, стимулируя свое поглощение антигенпредставляющими клетками (АПК), которые он затем отравляет (Gupta R.K. 1998. Aluminum compounds as vaccine adjuvants. Adv.different physical properties. Vaccine 15, 1364-1371). Токсичность алюминия удовлетворяет модели "сигнала опасности" Matzinger (1994) и помогает объяснить реактогенность алюминия в составе вакцины (Petrovsky N. 2008. Freeing vaccine adjuvants fromdangerous immunological dogma. Expert Rev. Vaccines 7(1), 7-10). Уже давно нет сомнения в том, что алюминий в составе вакцин является общей проблемой их токсичности (Clements C.J., Griffithsb E. 2002. The global impact of vaccines containing aluminium adjuvants.Vaccine, Volume 20, Supplement 3, pp. S24-S33). В качестве претендентов на статус нетоксичных адъювантов были исследованы поликатионные полимеры. Поликатионные полимеры, например полимеры из аминокислот поли-L-аргинин и поли-Lлизин, как было показано в ряде исследований, позволяют активировать антигенпредставляющие клеткиantigen-derived peptides into antigen-presenting cells. PNAS vol. 94 no. 7, 3256-3261). Однако эти результаты впоследствии не были подтверждены другими авторами. В недавних исследованиях (заявка US 20090104217) были подробно проанализированы эти несоответствия. Показано, что поликатионные соединения сами по себе являются пренебрежимо слабыми адъювантами и требуют тщательного подбора дополнительных компонентов для повышения иммуногенности вакцины. Например, заявки US 20050287156, US 5109026 и US 6869607 раскрывают вакцины, содержащие поликатионные полиэлектролиты, которые предположительно действуют в качестве адъювантов. Однако для активации реального иммунного ответа данные вакцины сконструированы в качестве водномасляных эмульсий. На настоящий момент можно считать доказанным, что поликатионы нельзя рассматривать в качестве самостоятельных адъювантов и/или иммуномодуляторов. Принципиальным требованием для вакцин является отсутствие или низкое содержание антигенов в растворенном состоянии из-за опасности иммунологической толерантности, которую вызывают растворенные антигены (Bai X.-F., Link H. 2000. Nasal tolerance induction as a potential means of immunotherapyof Mice with Pneumococcal Polysaccharide Antigens. BACT. REVIEWS, Vol. 35, No. 3, pp. 267-289; Medawar P. 1960. Immunological Tolerance. Nobel Lecture; Rossini A.A., Greiner. D.L., Mordes J.P. 1999. Induction of Immunologic Tolerance for Transplantation. Physiol. Rev. January vol. 79, no. 1, pp.99-141). До настоящего времени алюминиевые и/или масляные адъюванты применяли именно для того, чтобы удерживать антигены в составе нерастворимых комплексов. В US 6294177, заявке US 20020031528, заявке US 20100189748 и WO 1996/007426 описаны безадъювантные вакцины против бактериальных и грибковых патогенов. Однако данные вакцины содержат только цельноклеточные компоненты. Заявка US 20090214586 описывает вакцинную композицию, включающую цельноклеточный антиген коклюша, дифтерийный анатоксин, столбнячный анатоксин, поверхностный антиген вирусного гепатита В, капсульный сахарид Haemophilus influenzae типа b ('Hib'), конъюгированный с белком-носителем; капсульный сахарид Neisseria meningitides, конъюгированный с белком-носителем. Однако данная вакцина включает в себя как адъювант фосфат алюминия, так и гидроксид алюминия, хотя и в низкой концентрации. В WO 2010/046934 описана комбинированная вакцина, содержащая смесь антигенов для защиты от заболеваний, таких как коклюш, дифтерия, столбняк и полиомиелит. Однако часть антигенов (D и Т антигены) адсорбированы на фосфате алюминия, что не позволяет считать эту вакцину полностью свободной от адъювантов.US 7579009 описывает цельноклеточную мультивакцину с потенциальной способностью активировать клеточный иммунитет, однако в состав вакцины входит "фармацевтически приемлемый носитель",состав которого авторы не раскрывают. Заявка US 20100260803 описывает цельноклеточную бактериальную вакцинную композицию для профилактики коклюша, вызванного Bordetella parapertussis, включающую цельные клетки, гомогенат цельных клеток или клеточный лизат В.parapertussis как иммуноген. Данная композиция полностью свободна от добавляемых адъювантов, однако она не предназначена для защиты от иных инфекционных агентов, кроме Bordetella parapertussis. Заявка US 20030211122 описывает мукозальную корпускулярную конъюгированную вакцину против определенных патогенных микроорганизмов, в которую входит как иммунизирующий компонент набор Т-клеточных активирующих защитно-генерирующих антигенов, производных от указанного микроорганизма, конъюгированных, возможно, через линкер, с биодеградируемыми микрочастицами. Данная композиция наиболее близка к необходимому идеалу, однако она предназначена только для мукозального применения. Второй ряд примеров описывает вакцины в форме синтетических частиц, содержащих протективные антигены. Заявки US 20100303850 и US 20110020388 описывают композиции и связанные с ними технологии синтетических наноносителей, которые включают антигены, которые дифференциально освобождаются из синтетических наноносителей. Однако данные вакцины содержат добавляемые иммуномодулирующие агенты для увеличения иммуногенности вакцин. В недавней работе Moon et al. (Moon J.J. et al. 2011. Interbilayer-crosslinked multilamellar vesicles assynthetic vaccines for potent humoral and cellular immune responses. Nature Materials, 10, pp. 243-251) описывается способ создания микрочастиц, содержащих протективные антигены внутри многослойных липосом. К сожалению, эти иммуногенные композиции также содержат адъювантные вещества. В 1950-х гг. Johnson и др. установили, что липо-полисахариды (ЛПС) грамотрицательных бактерий проявляют адъювантную активность (Johnson A.G., Gaines S., Landy M. 1956. Studies on the O-antigen ofJ. Exp. Med.; 103: 225-46) и обезвреженный ЛПС или родственные соединения, такие как липиды, с тех пор были использованы в качестве адъювантов в исследованиях на человеке. В 1974 г. Lederer и др. выявили мурамилдипептид (MDP) в качестве компонента микобактерий с адъювантной активностью, содержащийся в полном адъюванте Френда (Ellouz F., Adam A., Ciobaru R.,Lederer E. 1974. Minimal structural requirements for adjuvant activity of bacterial peptido glycan derivates.Biochem. Biophys. Res. Commun.; 59: 1317-25). Неметилированная бактериальная ДНК с иммуностимулирующими CpG-мотивами является одним из самых мощных адъювантов иммунного ответа (Razin A. 1998. CpG methylation, chromatin structure andhepatitis С virus core protein after DNA-based immunization. Arch Virol. Mar; 148(3): 435-48). В целом, несколько сотен природных соединений были определены как имеющие адъювантную активность. Хотя их значительное число более активно, чем алюминий, их токсичность является, пожалуй,самым важным препятствием внедрения большинства таких адъювантов для использования на человекеand Excipients (2nd Edition) http://www.bio.ilstu.edu/bsc361/adjuvant.pdf. Некоторые наблюдения позволяют сделать оптимистический прогноз в отношении использования адъювантных свойств протективных антигенов, которые до сих пор считали токсичными. Например,Gupta et al. (1991) проанализировали источники токсичности вакцин DPT и показали, что кроме соединений алюминия существенный вклад в токсичность вакцины вносят химические и биологические примеси, которые невозможно удалить из препарата на основе имеющейся технологии (Gupta R.K., Relyveld Несмотря на многолетние неудачи, тщательный анализ экспериментальных данных говорит о реальной возможности эффективных самоадъювантных вакцин с низкой токсичностью (Petrovsky N.,Heinzel S., Honda Y., Lyons A.B. 2007. New-Age Vaccine Adjuvants: Friend or Foe BioPharm International.vaccine in anti-tumor peptide immunotherapy. Microbiol. Immunol. 51(7):685-99). Таким образом, существующий уровень знаний не отвергает возможности создания корпускулярных безадъювантных вакцин, но недостаточен для целей, заявленных в настоящем изобретении. Описание изобретения Заявленное изобретение направлено на создание инактивированных, и/или субъединичных, и/или синтетических вакцин, способных индуцировать защитный гуморальный и клеточный иммунитет, обладающих экстремально низкой токсичностью и реактогенностью. Поставленная техническая задача решается созданием безадъювантной корпускулярной вакцины против токсинов, бактериальных и вирусных инфекций в виде водной взвеси стабильных микрочастиц,состоящих из протективных антигенов, представляющих собой анатоксины, фиксированные бактерии и/или вирусные частицы, изолированные, и/или рекомбинантные, и/или синтетические антигены бактерий и/или вирусов, а также способом ее получения, состоящим из предварительной химической модификации одного или нескольких антигенов, формирования микрочастиц путем количественного соосаждения антигенов из раствора с использованием конденсирующих веществ; нейтрализации свободных реакционных групп, в случае необходимости; отмывки микрочастиц от растворимых контаминантов, которые в большинстве своем являются токсичными. Способность вакцины индуцировать защитный иммунитет достигается тем, что протективные антигены существуют в виде стабильных седиментирующих микрочастиц и практически отсутствуют в свободном растворенном состоянии. Способность вакцины индуцировать одновременно гуморальный и клеточный иммунитет достигается отсутствием соединений алюминия, практическим отсутствием антигенов в растворенной форме, а также наличием цельных фиксированных клеток микроорганизмов вместо их субклеточных компонентов. Низкая токсичность и реактогенность вакцины, в т.ч. с использованием цельных фиксированных клеток микроорганизмов, достигается практическим отсутствием антигенов в растворенной форме, отсутствием соединений алюминия, сквалена, масел и других токсичных добавок, а также с помощью технологии получения вакцины, которая позволяет отмывать микрочастицы от несвязавшихся антигенов,токсичных технологических примесей в исходных препаратах антигенов, формальдегида, конденсирующих веществ и активирующих реагентов с использованием центрифугирования и/или микрофильтрации и/или электрофореза. Низкая способность вакцины вызывать аутоиммунные реакции достигается отсутствием соединений алюминия, гидрофильным характером вакцинных частиц и их нейтральным зарядом в физиологических условиях, что исключает адсорбцию собственных макромолекул организма на вакцинных частицах,т.е. значительно снижает вероятность аутоиммунных реакций. Главным технологическим достижением изобретения является способ получения вакцинных микрочастиц, который сохраняет (увеличивает) иммуногенность составляющих антигенов исключительно благодаря конструкции микрочастиц без добавления адъювантов и искусственных активаторов иммунитета. Для этого использован прием, в котором химически модифицированные и немодифицированные антигены формируют частицы путем их соосаждения из раствора с помощью конденсирующих веществ,которые не вступают в реакцию ковалентного связывания с модифицированными антигенами. Используемые определения Адъювант:(1) вещество, которое помогает и улучшает способность антигена стимулировать иммунную систему (http://www.medterms.com/);(2) неспецифический стимулятор иммунного ответа (http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/). Анатоксин: токсин, подвергнутый температурной или химической обработке, чтобы разрушить вредоносные свойства без разрушения его способности стимулировать выработку антитоксина. Дифтерийный анатоксин: стерильный, обработанный формальдегидом препарат, полученный культивированием Corynebacterium diphtheriae, используемый как иммунизирующий агент, в основном в сочетании со столбнячным анатоксином и коклюшной вакциной (DTP). Столбнячный анатоксин: стерильный, обработанный формальдегидом препарат, полученный культивированием Clostridiumtetani, используемый как иммунизирующий агент, в основном в сочетании с дифтерийным анатоксином и коклюшной вакциной (DTP, DT) или сам по себе (Т). Химическая модификация антигенов: создание реакционных групп на антигенах с помощью, например, но не только, альдегидов, соеди-4 021618 нений ртути, метапериодата, диазосоединений, эпоксисоединений и др. Фармацевтическая форма. Вакцина во всех случаях представляет собой тонкую водную взвесь белого или слегка серого цвета,образующую осадок в течение 1 ч, который разбивается без остатка при встряхивании. Вакцинные частицы суспендированы в стерильном водном растворе 0,08 М NaCl, 0,02 М Naфосфатного буфера рН 7,2-7,4. Вакцина не содержит формальдегид. В качестве консерванта для жидкой формы допускается тимеросал в концентрации 0,005-0,010%. Вакцина допускает замораживание-оттаивание и лиофилизацию без потери биологической активности. Способ получения. Универсальный способ получения вакцины состоит из комбинации технологических приемов,включающих:(а) химическую модификацию одного или нескольких антигенов с помощью активирующих реагентов, выбранных из группы альдегидов, соединений ртути, метапериодата, диазосоединений, эпоксисоединений;(б) формирование микрочастиц путем количественного соосаждения химически модифицированных и немодифицированных антигенов с использованием конденсирующих веществ, которые не вступают в химические реакции с модифицированными антигенами, выбранных из группы спиртов, полиэтиленгликолей, третичных и четвертичных полиаминов, четвертичных аммониевых солей, полианионов;(в) нейтрализацию свободных реакционных групп, в случае необходимости;(г) отмывку вакцинных микрочастиц от несвязавшихся антигенов, растворимых технологических примесей, конденсирующих веществ и активирующих реагентов с использованием центрифугирования и/или микрофильтрации и/или электрофореза. Методы контроля. Контроль стерильности, иммуногенности и безвредности образцов вакцины осуществляют в соответствии с Европейской Фармакопеей. Иммуногенность оценивают в интегральном тесте in vivo по выживаемости и выздоровлению вакцинированных животных после инъекции тест-патогенов в летальных концентрациях. Примеры Представлены примеры конструирования и контроля корпускулярной безадъювантной три-вакциныDTwP-C (Diphtheria, Tetanus, whole-cell Pertussis-Corpuscular) против дифтерии-столбняка-коклюша с клеточным компонентом Bordetella pertussis и корпускулярной безадъювантной дивакцины DT-C (Diphtheria, Tetanus - Corpuscular) против дифтерии и столбняка без клеточного компонента. Принципиальными всемирными аналогами являются два варианта вакцины:(1) адсорбированная на гидроокиси алюминия цельноклеточная вакцина DTwP (Diphtheria, Tetanus,whole-cell Pertussis) против дифтерии-столбняка-коклюша;(2) адсорбированная на гидроокиси алюминия бесклеточная вакцина DTaP (Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis) против дифтерии-столбняка-коклюша. Вакцины против дифтерии-столбняка-коклюша в максимальной степени раскрывают основную современную дилемму инактивированных и субъединичных вакцин: (а) или высокая эффективность защиты in vivo при высокой реактогенности (DTwP); (б) или умеренная реактогенность при недостаточной противоэпидемической эффективности из-за неспособности индуцировать клеточный иммунитет (DTaP). Способ получения корпускулярной безадъювантной вакцины представлен четырьмя примерами,которые не исчерпывают всех возможных способов. При этом все способы в представленном изобретении включают конструирование вакцинных частиц без соединений алюминия, масел, сквалена, хитозана, цитокинов, гормонов, липополисахаридов,иммуноглобулинов, рецепторов, соединительных мостиков в виде вспомогательных пептидов, синтетических и природных иммуномодуляторов и иммуностимуляторов. Вакцина не содержит микроносителей, вакцинные частицы образованы самими антигенами. В качестве отдельного примера представлен способ получения корпускулярной безадъювантной дивакцины против дифтерии и столбняка (DT-C), которая не содержит бактериальных клеток. Испытания этой ди-вакцины на лабораторных животных свидетельствуют о том, что цельноклеточный компонент (Bordetella pertussis) не обязателен для высокой иммуногенности корпускулярной вакцины. Способ получения вакцины в соответствии с данным изобретением пригоден для создания многокомпонентных вакцин, предназначенных для создания защитного иммунитета не только против дифтерии, столбняка и коклюша, но также против вирусных гепатитов, гемофильной инфекции, менингита,туберкулеза, полиомиелита и других вирусных и бактериальных инфекций, а также против протозойных инвазий, таких как токсоплазмоз, малярия, лейшманиоз и др. Пример 1. Формирование микрочастиц три-вакцины DTwP-C путем количественного соосаждения с помощью полиэтиленимина клеток Bordetella pertussis, предварительно модифицированных хлористой ртутью, и немодифицированных дифтерийного и столбнячного анатоксинов. Исходные компоненты и реактивы: суспензия клеток Bordetella pertussis в 0,15 М NaCl,раствор дифтерийного анатоксина в 0,15 М NaCl,раствор столбнячного анатоксина в 0,15 М NaCl,полиэтиленимин (Polymin P),раствор NaCl в концентрации 5,0 М,натрий-фосфатный буферный раствор рН 7,2-7,4 в концентрации 0,5 М,хлористая ртуть (HgCl2),бактопептон (Bacto Peptone). Технологические стадии. В отмытую суспензию клеток Bordetella pertussis в концентрации 100 млрд в 1 мл добавляют 1%-й раствор хлористой ртути до концентрации 0,02%. Суспензию инкубируют при +5 С в течение 2 ч при регулярном перемешивании. Суспензию центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Осадок ресуспендируют в минимальном объеме раствора, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,15 М, натрий-фосфатный буферный раствор в концентрации 0,05 М. В суспензию отмытых модифицированных клеток Bordetella pertussis добавляют дифтерийный анатоксин, столбнячный анатоксин, хлористый натрий, натрий-фосфатный буферный раствор и полиэтиленимин таким образом, чтобы получить следующие концентрации компонентов: клетки Bordetella pertussis - 100 млрд в 1 мл, дифтерийный анатоксин - 150 Lf в 1 мл, столбнячный анатоксин - 50 Lf в 1 мл, хлористый натрий - 0,15 М, натрий-фосфатный буферный раствор - 0,05 М, полиэтиленимин - до 2,0%. Полученную суспензию инкубируют при температуре +5 С в течение 72 ч при регулярном перемешивании и центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Осадок ресуспендируют в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,15 М, натрий-фосфатный буферный раствор в концентрации 0,05 М. К суспензии отмытых микрочастиц добавляют 1/10 об. 1%-го раствора бактопептона для нейтрализации свободных реакционных групп. Суспензию инкубируют 12 ч при +5 С. Суспензию центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Осадок ресуспендируют в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,15 М, натрий-фосфатный буферный раствор в концентрации 0,05 М. Суспензию повторно центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Отмытый осадок, состоящий из готовых вакцинных частиц, ресуспендируют до рабочей концентрации в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,08 М, натрий-фосфатный буферный раствор в концентрации 0,02 М, тимеросал в концентрации 0,005%. Пример 2. Формирование микрочастиц три-вакцины DTwP-C путем количественного соосаждения с помощью полиэтиленгликоля клеток Bordetella pertussis, предварительно модифицированных метапериодатом натрия, и немодифицированных дифтерийного и столбнячного анатоксинов. Исходные компоненты и реактивы: суспензия клеток Bordetella pertussis в 0,15 М NaCl,раствор дифтерийного анатоксина в 0,15 М NaCl,раствор столбнячного анатоксина в 0,15 М NaCl,метапериодат натрия,полиэтиленгликоль 50%,раствор NaCl в концентрации 5,0 М,натрий-тетраборатный буферный раствор рН 8,5 в концентрации 1,0 М (тетраборат натрия),натрий-фосфатный буферный раствор рН 7,2-7,4 в концентрации 0,5 М,тетраборогидрид натрия. Технологические стадии. Приготавливают исходную суспензию клеток Bordetella pertussis в концентрации 100 млрд в 1 мл в растворе, содержащем 0,1 М раствора тетрабората натрия рН 8,5. В суспензию добавляют раствор 0,3 М метапериодата натрия до концентрации 0,03 М и инкубируют в темноте при +5 С в течение 12 ч и центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Осадок ресуспендируют в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,15 М, натрийфосфатный буферный раствор в концентрации 0,05 М и центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Осадок ресуспендируют вместе с растворами дифтерийного и столбнячного анатоксинов для того,чтобы получить смесь, содержащую клетки Bordetella pertussis в концентрации 100 млрд в 1 мл, дифтерийный анатоксин в концентрации 150 Lf в 1 мл, столбнячный анатоксин в концентрации 50 Lf в 1 мл. В полученную смесь добавляют равный объем раствора, содержащего 40% полиэтиленгликоля,2,0 М NaCl, 0,1M раствора тетрабората натрия рН 8,5. Смесь инкубируют в темноте при +20 С в течение 12 ч и центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Осадок ресуспендируют в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,15 М, натрийфосфатный буферный раствор в концентрации 0,05 М. В отмытую суспензию добавляют 1/10 об. 5%-го свежего раствора тетраборогидрида натрия. Суспензию инкубируют 2 ч при +5 С. Суспензию центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Осадок ресуспендируют в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,15 М, натрий-фосфатный буферный раствор в концентрации 0,05 М. Суспензию повторно центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Отмытый осадок, состоящий из готовых вакцинных частиц, ресуспендируют до рабочей концентрации в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,08 М, натрий-фосфатный буферный раствор в концентрации 0,02 М, тимеросал в концентрации 0,005%. Пример 3. Формирование микрочастиц три-вакцины DTwP-C путем количественного соосаждения с помощью поликатиона клеток Bordetella pertussis, дифтерийного и столбнячного анатоксинов, модифицированных формальдегидом. Исходные компоненты и реактивы: суспензия клеток Bordetella pertussis в 0,15 М NaCl, модифицированных формальдегидом в соответствии с Европейской Фармакопеей,раствор дифтерийного анатоксина в 0,15 М NaCl (дифтерийного токсина, модифицированного формальдегидом в соответствии с Европейской Фармакопеей),раствор столбнячного анатоксина в 0,15 М NaCl (столбнячного токсина, модифицированного формальдегидом в соответствии с Европейской Фармакопеей),раствор NaCl в концентрации 5,0 М,натрий-фосфатный буферный раствор рН 7,2-7,4 в концентрации 0,5 М,поликатион: примерно с одинаковым результатом использованы следующие третичные и четвертичные полиамины и их соли: полиэтиленимин (Polymin P), полидиметилдиаллиламмоний хлорид,полиамины серии FLOQUAT. Технологические стадии. Приготавливают исходную смесь антигенов, включающую суспензию модифицированных клетокBordetella pertussis в концентрации 100 млрд в 1 мл, дифтерийный анатоксин в концентрации 150 Lf в 1 мл, столбнячный анатоксин в концентрации 50 Lf в 1 мл, хлористый натрий в концентрации 0,15 М, натрий-фосфатный буферный раствор в концентрации 0,05 М. В смесь антигенов добавляют поликатион в концентрации до 2% при непрерывном перемешивании. Полученную смесь инкубируют при температуре +20 С в течение времени до 10 суток при регулярном перемешивании и центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Осадок ресуспендируют в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,15 М, натрийфосфатный буферный раствор в концентрации 0,05 М. Суспензию повторно центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Отмытый осадок, состоящий из готовых вакцинных частиц, ресуспендируют до рабочей концентрации в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,08 М, натрий-фосфатный буферный раствор в концентрации 0,02 М, тимеросал в концентрации 0,005%. Пример 4. Формирование микрочастиц дифтерийно-столбнячной ди-вакцины DT-C путем количественного соосаждения с помощью четвертичного полиамина столбнячного анатоксина, предварительно модифицированного глутаральдегидом, и немодифицированного дифтерийного анатоксина. Исходные компоненты и реактивы: раствор дифтерийного анатоксина в 0,15 М NaCl,раствор столбнячного анатоксина в 0,15 М NaCl,раствор NaCl в концентрации 5,0 М,натрий-фосфатный буферный раствор рН 7,2-7,4 в концентрации 0,5 М,глутаральдегид 25%,полиэтиленгликоль 6000 (ПЭГ 6000),тетраборогидрид натрия,четвертичный полиамин: примерно с одинаковым результатом использованы четвертичные полиамины, в т.ч. серии FLOQUAT. Необходимым свойством четвертичных полиаминов является их неспособность вступать в реакцию с альдегидами. Технологические стадии. В раствор столбнячного анатоксина в концентрации 50 Lf в 1 мл в натрий-фосфатном буферном растворе (0,05 М) добавляют 1/100 об. 2,5%-го глутаральдегида. Раствор инкубируют в течение 12 ч при+20 С. В раствор добавляют NaCl и полиэтиленгликоль (ПЭГ) до концентрации, соответственно, 1,0 М и 20% для осаждения химически модифицированного столбнячного анатоксина и инкубируют в течение 12 ч при +20 С без перемешивания. Полученную взвесь анатоксина центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Осадок растворяют в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,15 М, натрийфосфатный буферный раствор в концентрации 0,05 М, и доводят концентрацию анатоксина до исходной К полученному раствору модифицированного столбнячного анатоксина добавляют равный объем дифтерийного анатоксина в концентрации 150 Lf в 1 мл. В смесь анатоксинов добавляют четвертичный полиамин в концентрации до 2,0% при интенсивном перемешивании и инкубируют в течение 72 ч при температуре +20 С при регулярном перемешивании. Полученную суспензию центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Осадок ресуспендируют в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,15 М, натрий-фосфатный буферный раствор в концентрации 0,05 М. В отмытую суспензию добавляют 1/10 об. 5%-го свежего раствора тетраборогидрида натрия. Суспензию инкубируют 2 ч при +5 С. Суспензию центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Осадок ресуспендируют в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,15 М, натрий-фосфатный буферный раствор в концентрации 0,05 М. Суспензию повторно центрифугируют в течение 15 мин при +5 С. Отмытый осадок, состоящий из готовых вакцинных частиц, ресуспендируют до рабочей концентрации в растворе, содержащем хлористый натрий в концентрации 0,08 М, натрий-фосфатный буферный раствор в концентрации 0,02 М, тимеросал в концентрации 0,005%. Пример 5. Сравнительное определение защитных иммунных свойств in vivo вакцин DTwP и DTwPC против экспериментального заражения коклюшным микробом в тесте Кендрик. Образцы для испытаний. Контрольный образец - коммерческая адсорбированная вакцина DTwP (ОАО "Биомед"). Плацебо - физиологический раствор. Экспериментальный образец - корпускулярная вакцина DTwP-C (вариант синтеза микрочастиц пример 2). Концентрации антигенов, вносимых в 0,5 мл вакцины DTwP-C (детская доза), идентичны концентрациям для коммерческой вакцины DTwP, а именно: 10 млрд фиксированных клеток Bordetella pertussis; 15 Lf дифтерийного анатоксина; 5 Lf столбнячного анатоксина. Белые беспородные мыши с массой 10-12 г были вакцинированы внутрибрюшинно. Прививочная доза составляла 0,2 стандартной детской дозы DTwP и DTwP-C (2,0 млрд фиксированных клеток Bordetella pertussis). Выживаемость определяли в тесте Кендрик после инъекции мышей в височно-теменную область черепа тест-штаммом коклюшного микроба 18323 в дозе 400 LD50. Результаты представлены в табл. 1. Таблица 1 По показателю иммуногенности коклюшного компонента вакцины DTwP и DTwP-C соответствуют стандартным требованиям. Посев гомогената мозга выздоровевших мышей на селективную питательную среду ни в одном случае не выявил живых клеток коклюшного микроба. Отсутствие живых клеток коклюшного микроба свидетельствует о том, что вакцина DTwP-C активирует клеточный иммунный ответ, а также о том, что иммунитет является стерильным. Пример 6. Сравнительное определение защитных иммунных свойств in vivo вакцин DTwP, DTwP-С и DT-C против столбнячного токсина. Образцы для испытаний. Контрольный образец - коммерческая вакцина DTwP (ОАО "Биомед"). Плацебо - физиологический раствор. Экспериментальные образцы - три-вакцина DTwP-C (вариант синтеза микрочастиц - пример 2) и ди-вакцина DT-C (вариант синтеза микрочастиц - пример 4). Концентрации антигенов, вносимых в 0,5 мл вакцин DTwP-C и DT-C (детская доза), идентичны концентрациям для коммерческой вакцины DTwP, а именно: 10 млрд фиксированных клеток Bordetella pertussis (только DTwP-C); 15 Lf дифтерийного анатоксина (DTwP-C и DT-C); 5 Lf столбнячного анатоксина (DTwP-C и DT-C). Белые беспородные мыши с массой 16-18 г были вакцинированы подкожно. Через 28 суток после вакцинации всем животным инъецировали подкожно по 10025 LD50 столбнячного тест-токсина, наблюдали за ними в течение 6 суток, регистрировали число выживших животных без явлений столбняка. Вакцины испытывали в двух концентрациях. Результаты представлены в табл. 2.1 и 2.2. Таблица 2.1 Вакцины без разведения как 0,1 стандартной детской дозы DTwP и DTwP-C,содержащей 0,5 Lf столбнячного анатоксина Таблица 2.2 Вакцины в разведении 1:5 от предыдущей дозы (0,1 Lf столбнячного анатоксина) Как следует из представленных данных, вакцины DTwP, DTwP-C и DT-C соответствуют стандартным требованиям по показателю иммуногенности столбнячного компонента. Пример 7. Сравнительное определение защитных иммунных свойств in vivo вакцин DTwP, DTwP-С и DT-C против дифтерийного токсина. Образцы для испытаний. Контрольный образец - коммерческая вакцина DTwP (ОАО "Биомед"). Плацебо - физиологический раствор. Экспериментальные образцы - три-вакцина DTwP-C (вариант синтеза микрочастиц - пример 2) и ди-вакцина DT-C (вариант синтеза микрочастиц - пример 4). Концентрации антигенов, вносимых в 0,5 мл вакцин DTwP-C и DT-C (детская доза), идентичны концентрациям для коммерческой вакцины DTwP, а именно: 10 млрд фиксированных клеток Bordetella pertussis (только DTwP-C); 15 Lf дифтерийного анатоксина (DTwP-C и DT-C); 5 Lf столбнячного анатоксина (DTwP-C и DT-C). Прививочную дозу готовили как 0,4 стандартной детской дозы DTwP, DTwP-C и DT-C, что соответствует 6,0 Lf дифтерийного компонента. Морские свинки массой 250-350 г были вакцинированы подкожно. Резистентность иммунизированных морских свинок к дифтерийному тест-токсину регистрировали через 30 суток. Предварительно определяли дозу дифтерийного токсина, который инъецировали животным подкожно в количестве не менее 100 DLM в объеме 1,0 мл. После инъекции дифтерийного тест-токсина за животными наблюдали в течение 7 суток. В течение 7 дней все вакцинированные морские свинки должны остаться живыми и выздороветь. Результаты представлены в табл. 3. По показателю иммуногенности дифтерийного компонента вакцины DTwP, DTwP-C и DT-C соответствуют стандартным требованиям. Пример 8. Сравнительное изучение безвредности вакцин DTwP, DTwP-C и DT-C на мышах (тест прибавки веса после внутрибрюшинного введения 5 детских прививочных доз вакцины). Образцы для испытаний. Контрольный образец - коммерческая вакцина DTwP (ОАО "Биомед"). Плацебо - физиологический раствор. Экспериментальные образцы - три-вакцина DTwP-C (вариант синтеза микрочастиц - пример 2) и ди-вакцина DT-C (вариант синтеза микрочастиц - пример 4). Концентрации антигенов, вносимых в 0,5 мл вакцин DTwP-C и DT-C (детская доза), идентичны концентрациям для коммерческой вакцины DTwP, а именно: 10 млрд фиксированных клеток Bordetella pertussis (только DTwP-C); 15 Lf дифтерийного анатоксина (DTwP-C и DT-C); 5 Lf столбнячного анатоксина (DTwP-C и DT-C). Белые беспородные мыши с массой 14-16 г были вакцинированы внутрибрюшинно. Для оценки токсичности вакцин DTwP, DTwP-C и DT-C в тесте прибавки массы тела использовали мышей, которые равномерно прибавляют массу тела в течение 7 суток наблюдения. Каждой мыши вводили испытуемые вакцины из расчета 5 детских прививочных доз. Результаты представлены в табл. 4. Таблица 4 Все вакцины соответствуют требованиям Фармакопеи по показателю безвредности на белых мышах. Кроме того, вакцины DTwP-C и DT-C показали экстремально низкую токсичность (94,5 и 101,8% прибавки массы тела в сравнении с плацебо). Пример 9. Сравнительное изучение безвредности вакцин DTwP, DTwP-C и DT-C на морских свинках (визуальное наблюдение за животными после подкожного введения 6 детских прививочных доз вакцины). Образцы для испытаний. Контрольный образец - коммерческая вакцина DTwP (ОАО "Биомед"). Плацебо - физиологический раствор. Экспериментальные образцы - вакцины DTwP-C и DT-C. Концентрации антигенов, вносимых в 0,5 мл вакцин DTwP-C и DT-C (детская доза), идентичны концентрациям для коммерческой вакцины DTwP, а именно: 10 млрд фиксированных клеток Bordetella pertussis (только DTwP-C); 15 Lf дифтерийного анатоксина (DTwP-C и DT-C); 5 Lf столбнячного анатоксина (DTwP-C и DT-C). Морских свинок массой 300-400 г вакцинировали подкожно. Вакцины DTwP, DTwP-C и DT-C испытывали на безвредность при подкожном введении морским свинкам по 6 детских прививочных доз подкожно в количестве 3 мл (по 1,5 мл в оба бока). Наблюдение за животными проводили в течение 30 суток. Все вакцины соответствуют требованиям Фармакопеи по показателю безвредности на морских свинках. В случае вакцин DTwP-C и DT-C местные немедленные и длительные реакции отсутствовали абсо- 10021618 лютно. Наблюдение за мышами и морскими свинками в течение 30 дней после инъекции вакцин DTwP-C иDT-C свидетельствует о том, что физиологическое состояние всех животных не отличается от контрольных, поведенческие реакции на вакцины DTwP-C и DT-C отсутствуют. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Безадъювантная корпускулярная вакцина, направленная против нескольких антигенов, в виде водной взвеси микрочастиц, сформированных из протективных антигенов, представляющих собой анатоксины, и/или фиксированные бактериальные клетки, и/или вирусные частицы, изолированные и/или рекомбинантные, и/или синтетические антигены бактерий и/или вирусов, один или несколько из которых предварительно подвергнуты химической модификации с помощью активирующих реагентов, выбранных из группы альдегидов, соединений ртути, метапериодата, диазосоединений, эпоксисоединений, для формирования стабильных микрочастиц, при том, что вакцина не содержит антигены в растворимой форме. 2. Способ получения вакцины по п.1, включающий:(а) химическую модификацию одного или нескольких антигенов, представляющих собой анатоксины, и/или бактериальные клетки, и/или вирусные частицы, изолированные и/или рекомбинантные, и/или синтетические антигены бактерий и/или вирусов, с помощью активирующих реагентов, выбранных из группы альдегидов, соединений ртути, метапериодата, диазосоединений, эпоксисоединений, путем инкубации с ними с последующей отмывкой от активирующих реагентов с помощью центрифугирования,и/или микрофильтрации, и/или электрофореза;(б) формирование микрочастиц путем смешивания химически модифицированных и немодифицированных протективных антигенов, соосаждения химически модифицированных и немодифицированных антигенов с использованием водных растворов конденсирующих веществ, которые не вступают в химические реакции с модифицированными и немодифицированными антигенами, выбранных из группы спиртов, полиэтиленгликолей, третичных и четвертичных полиаминов, четвертичных аммониевых солей,полианионов, с последующей инкубацией для формирования стабильных микрочастиц;(в) нейтрализацию свободных реакционных групп протективных антигенов в составе микрочастиц путем инкубации микрочастиц с нейтрализующими реагентами;(г) отмывку вакцинных микрочастиц от остатка растворимых веществ исходной суспензии, несвязавшихся протективных антигенов, растворимых технологических примесей, конденсирующих веществ,активирующих и нейтрализующих реагентов с использованием центрифугирования, и/или микрофильтрации, и/или электрофореза.

МПК / Метки

МПК: A61K 39/00, A61P 39/00, A61P 31/00

Метки: вакцина, безадъювантная, получения, способ, корпускулярная

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/12-21618-bezadyuvantnaya-korpuskulyarnaya-vakcina-i-sposob-ee-polucheniya.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Безадъювантная корпускулярная вакцина и способ ее получения</a>

Предыдущий патент: Новые гербициды

Следующий патент: Аппаратура передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по высокочастотным каналам

Случайный патент: Пестицидная композиция, содержащая фенамидон и инсектицидное соединение