Трубчатое соединение

Формула / Реферат

1. Трубчатое соединение, содержащее первую трубу и вторую трубу, одна из которых имеет часть, вводимую в другую трубу в осевом направлении, причем первая труба имеет первый кольцевой паз и второй кольцевой паз, вторая труба имеет первую группу упруго смещенных защелкивающихся средств, которые могут входить в первый паз с образованием защелкивающегося сцепления, и вторую группу упруго смещенных защелкивающихся средств, которые могут входить во второй паз с образованием защелкивающегося сцепления, первый паз и первая группа защелкивающихся средств имеют соответствующие упоры, так что при их сцеплении друг с другом предотвращается осевое перемещение в первом осевом направлении, а при сцеплении второго паза и защелкивающихся средств второй группы друг с другом предотвращается осевое перемещение во втором осевом направлении, противоположном первому направлению.

2. Соединение по п.1, отличающееся тем, что, по меньшей мере, одна группа защелкивающихся средств снабжена расцепляющим средством.

3. Соединение по п.1 или 2, отличающееся тем, что каждая труба имеет упорные поверхности, взаимодействующие первыми, которые отделены от защелкивающихся средств и расположены так, что ограничивают перемещение в направлении введения трубы.

4. Соединение по п.3, отличающееся тем, что одна из упорных поверхностей, взаимодействующих первыми, расположена на кольце, прикрепленном к одной из труб с помощью упругого соединительного элемента.

5. Соединение по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что каждое защелкивающееся средство первой группы проходит в одном осевом направлении, а каждое защелкивающееся средство второй группы проходит в другом осевом направлении, противоположном первому направлению.

6. Соединение по п.5, отличающееся тем, что отдельные защелкивающиеся средства первой группы расположены между отдельными защелкивающимися средствами второй группы.

7. Соединение по любому из пп.1-6, отличающееся тем, что отдельные защелкивающиеся средства первой группы соединены с отдельными защелкивающимися средствами второй группы так, что радиальное перемещение любого или всех защелкивающихся средств первой группы внутрь или наружу вызывает аналогичное перемещение соседних отдельных защелкивающихся средств второй группы.

8. Соединение по любому из пп.1-6, отличающееся тем, что отдельные защелкивающиеся средства первой группы опираются на соседние отдельные защелкивающиеся средства второй группы так, что перемещение отдельных защелкивающихся средств первой группы вызывает аналогичное перемещение соседних отдельных защелкивающихся средств второй группы.

9. Трубчатое соединение, содержащее первую трубу и вторую трубу, по меньшей мере, частично вставленные одна в другую, причем первая труба имеет кольцевой паз, вторая труба имеет группу защелкивающихся средств, смещенных для образования защелкивающегося сцепления с пазом при их перемещении внутрь, а защелкивающиеся средства снабжены средствами, обеспечивающими радиальное расцепляющее перемещение наружу так, что трубы могут быть разъединены путем их осевого перемещения друг относительно друга.

10. Трубчатое соединение по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что каждое защелкивающееся средство содержит подвижную в радиальном направлении защелкивающуюся головку, прикрепленную к упругому продольному элементу на одном из его концов, при этом другой конец этого элемента прикреплен к одной из труб.

11. Трубчатое соединение по п.10, отличающееся тем, что защелкивающаяся головка имеет скошенный наружный край, так что при введении одной трубы в другую контакт с головкой приводит к ее радиальному перемещению наружу.

12. Трубчатое соединение по любому из пп.1-11, отличающееся тем, что оно содержит средства для предотвращения поворота одной трубы вокруг ее оси относительно другой трубы при их сцеплении друг с другом.

13. Трубчатое соединение по п.10 или 11, отличающееся тем, что оно содержит средства для расцепления, по меньшей мере, одной группы защелкивающихся средств, включающие средства для одновременного отвода защелкивающихся головок.

14. Две сваи, имеющие трубчатое соединение по любому из пп.1-11.

Текст

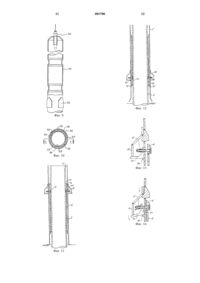

1 Настоящее изобретение относится к устройству для соединения трубчатых изделий, в частности свай и свайных муфт. Существует несколько способов соединения под водой свай со свайными муфтами, например, путем создания кольцевого пространства между сваей и муфтой, в которое при сборке заливают жидкий строительный раствор. В другом известном способе сваю обжимают в пазах,предварительно выполненных в свайной муфте. Согласно еще одному способу через сваю и муфту пропускают большую массивную шпильку. Однако монтаж такого соединения трудно выполнить под водой и может даже потребоваться привлечение водолазов. Трубчатое соединение согласно изобретению содержит первую трубу и вторую трубу,одна из которых имеет часть, вводимую в другую трубу в осевом направлении, причем первая труба имеет первый кольцевой паз и второй кольцевой паз, вторая труба имеет первую группу упруго смещенных защелкивающихся средств, которые могут входить в первый паз с образованием защелкивающегося сцепления, и вторую группу упруго смещенных защелкивающихся средств, которые могут входить во второй паз с образованием защелкивающегося сцепления, первый паз и первая группа защелкивающихся средств имеют соответствующие упоры, так что при их сцеплении друг с другом предотвращается осевое перемещение в первом осевом направлении, а при сцеплении второго паза и защелкивающихся средств второй группы друг с другом предотвращается осевое перемещение во втором осевом направлении, противоположном первому направлению. Сцепление труб, предотвращающее их осевое перемещение друг относительно друга,достигается путем скольжения концевой части трубы, имеющей больший внутренний размер,по концу другой трубы (трубы могут иметь круглое или прямоугольное поперечное сечение) так, что когда первая группа защелкивающихся средств, ближайшая к концу первой трубы, входит в паз другой трубы, ближайший к ее концу, защелкивающегося сцепления еще не образуется; такое сцепление достигается только когда первая группа защелкивающихся средств попадает в первый паз, а вторая группа защелкивающихся средств - во второй паз. Предусмотрено средство для расцепления защелкивающихся средств снаружи трубчатого соединения. Таким средством является выступ,отходящий наружу от каждого защелкивающегося средства, который может быть отведен наружу, с преодолением силы смещения, с помощью кольца соответствующей формы, окружающего трубчатое соединение. Согласно другому аспекту изобретения трубчатое соединение содержит первую трубу и вторую трубу, по меньшей мере, частично вставленные одна в другую, причем первая тру 001700 2 ба имеет кольцевой паз, вторая труба имеет группу защелкивающихся средств, смещенных для образования защелкивающегося сцепления с пазом при их перемещении внутрь, а защелкивающиеся средства снабжены средствами, обеспечивающими радиальное расцепляющее перемещение наружу так, что трубы могут быть разъединены путем их осевого перемещения друг относительно друга. Наличие разъединительных средств в соединениях, которые находятся под водой, позволяет легко разъединить трубы без помощи водолазов. Далее в качестве примера описаны варианты выполнения изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых фиг.1 изображает предлагаемое трубчатое соединение в разрезе по А-А на фиг.2; фиг.2 - разрез по В-В на фиг.1; фиг.3 - разрез по А-А на фиг.2 соединения,показанного на фиг.1, на первой стадии сцепления; фиг.4 - разрез, аналогичный фиг.3, соединения, показанного на фиг.1, на второй стадии сцепления; фиг.5 - разрез, аналогичный фиг.3, соединения, показанного на фиг.1, на третьей стадии сцепления; фиг.6 - разрез, аналогичный фиг.3, соединения, показанного на фиг.1, на четвертой и последней стадии сцепления; фиг.7 - разрез по D-D на фиг.6; фиг.8 - второй вариант выполнения изобретения в разрезе по Е-Е на фиг.10; фиг.9 - частичный разрез трубчатого элемента для соединения, показанного на фиг.8; фиг.10 - разрез по F-F на фиг.8; фиг.11 - третий вариант выполнения изобретения в разрезе по оси; фиг.12 - четвертый вариант выполнения изобретения в разрезе по оси; фиг.13 и 14 - разрезы модифицированного первого варианта выполнения изобретения, показанного на фиг.1, с расцепляющим устройством; фиг.15 - продольный разрез, аналогичный фиг.6, пятого варианта выполнения изобретения; фиг.16 - продольный разрез одного из защелкивающихся пазов в варианте, показанном на фиг.15; фиг.17 - разрез по XVII на фиг.16; фиг.18 - половину первой трубы, показанной на фиг.15, в разрезе по XVIII; фиг.19 - вторую трубу, показанную на фиг.15, в разрезе по XIX; и фиг.20 - следующий вариант выполнения изобретения с частичным продольным разрезом. В первом варианте выполнения изобретения, показанном на фиг.1-7, первая труба 2 круглого поперечного сечения должна быть посажена на вторую трубу 4 для образования со 3 единения, изображенного на фиг.6. Это соединение включает две группы 5 и 6 защелкивающихся средств 8, первая из которых входит в первый паз 10 с образованием защелкивающегося сцепления, а вторая входит во второй кольцевой паз 12. Как видно на фиг.1, каждая группа защелкивающихся средств имеет восемь защелок 8 и 8', каждая из которых расположена на упругом гибком пальце 14 и 14'. Как видно на фиг.1,идущие вниз пальцы 14, закрепленные у своих верхних концов 16, находятся рядом с идущими вверх пальцами 14', закрепленными у своих нижних концов 18. Две группы пальцев 14 и 14' скреплены друг с другом для частичного поворота в их средней точке или другом промежуточном месте, т.е. на уровне поперечного сечения по линии В-В, которому соответствует фиг. 2. Благодаря этому давление на защелки 8', направленное наружу, приводит к перемещению защелок 8 наружу и наоборот. При первом сцеплении трубы 2 с трубой 4,как показано на фиг.3, защелки 8' второй группы 6 отводятся наружу концевой частью 20 трубы 4 до тех пор, пока паз 10 не окажется на одном уровне с ними. Затем в результате смещения пальцев 14' защелки стремятся войти в паз 10, что показано на фиг.4. При дальнейшем введении трубы 4 в трубу 2 защелки 8', благодаря скошенной поверхности 22' на каждой из них,смещаются наружу от прямолинейной упорной поверхности 24' паза 10, как показано на фиг.5. Затем при дальнейшем перемещении трубы 4 в трубе 2 паз 10 оказывается напротив защелок 8 группы 5, а паз 12 - напротив защелок 8' группы 6. Теперь обе группы 5 и 6 защелок могут войти в зацепление с пазами 10 и 12, так что прямолинейные упорные поверхности 24' и 24 этих пазов сцепляются с защелкиванием с прямолинейными упорными поверхностями 28 и 28' защелок 8 и 8'. При этом труба 4 будет зафиксирована в трубе 2 так, что осевое перемещение трубы 4 в любом направлении передается непосредственно трубе 2. Трубы, показанные на чертежах, имеют круглое поперечное сечение, однако они могут быть прямоугольного сечения. Каждая защелка 8 или 8' имеет направляющий болт 30, установленный для осевого перемещения в радиальных отверстиях 32, выполненных в трубе 2. В модификации описанного варианта выполнения изобретения, показанной на фиг.13 и 14, направляющие болты 32' для защелок 8' имеют удлиненные тела, сцепленные с плечами 34 коленчатых рычагов 36, которые поворачиваются на упорах 38. Для расцепления защелок и, соответственно, для разъединения труб, кольцо 40, окружающее трубу, опускают,заставляя коленчатые рычаги 36 повернуться вокруг упоров опор 38 и тем самым переместить болты 32' и, соответственно, защелки 8', наружу. Поскольку пальцы 14' защелок 8 скреплены с 4 пальцами 14 защелок 8 в точке 48, защелки 8 также перемещаются наружу. Таким образом,обе группы 5 и 6 защелок расцепляются и выходят из пазов 10 и 12. После этого трубу 4 можно вытянуть из трубы 2. Следует заметить, что благодаря соединению пальцев 14 и 14' друг с другом достаточно иметь только одну группу болтов 32, установленных на защелках группы 5 или группы 6. На фиг.8, 9 и 10 показан второй вариант выполнения изобретения, в котором крутящий момент между трубами, который может сломать пальцы 14 и 14', устраняется с помощью заостренных колодок 50 на первой трубе 52, которые входят в зацепление с соответствующими заостренными колодками 53 на второй трубе 54. Эти колодки показаны раздельно на фиг.8 и 9 и вместе на фиг.10. Соединение труб друг с другом облегчается с помощью специальной направляющей системы 56. В третьем варианте выполнения изобретения, показанном на фиг.11, имеется только одна группа идущих вверх пальцев 14' с защелками 8' и только один паз 12', с которым сцепляются эти пальцы. Защелки 8', находясь в сцепленном положении, препятствуют осевому смещению труб друг относительно друга в том же направлении, что и в устройстве на фиг.1. Для того,чтобы соединение могло противодействовать перемещению в обоих направлениях, на трубе 4' имеется наружный кольцевой буртик 70, который сцепляется с внутренним кольцевым буртиком 72 на трубе 2'. В четвертом варианте выполнения изобретения, показанном на фиг.12, устройство имеет конструкцию, обратную показанной на фиг.11,т.е. кольцевой буртик 70' на трубе 4" обеспечивает осевую фиксацию труб в обоих направлениях в сочетании с пазом 10'. Устройство может содержать энергопоглощающую втулку, как показано в варианте выполнения изобретения согласно фиг.15-19, в котором имеется кольцо 75, приваренное к состоящей из отдельных сегментов облицовке 76,связанной с эластомерной втулкой 77, например, из полихлоропрена. Втулка 77, в свою очередь, соединена с верхней свайной трубой 79. Кольцо 75 не прикреплено к трубе 79 и может свободно перемещаться в осевом направлении независимо от трубы. Поглощение энергии в варианте, показанном на фиг.15, происходит благодаря деформации эластомерной втулки 77 в случае, если свая забивается больше, чем нужно. Это происходит,когда оператор свайного молота допускает вхождение сваи в грунт на глубину, превышающую заданную глубину. До того, как упорная поверхность 80 нижнего паза сваи сможет упереться в упорную поверхность 81 защелки или головки 82 пружины, кольцо 75 войдет в контакт с верхним опорным кольцом 84, имеющим скошенную поверхность, соответствующую 5 скошенной поверхности кольца 75. Дальнейшее забивание сваи вызовет взаимодействие кольца 75 с облицовкой 76, состоящей из отдельных сегментов, что приведет к сдвиговой деформации эластомерной втулки 77. Зазор 85 между кольцом 75 и втулкой 77 обеспечивает свободную деформацию втулки без непосредственной опоры на нее скользящего кольца 75. Кольцо 84 входит в контакт с кольцом 75 раньше, чем входят в контакт упорные поверхности 80 и 81. Это обеспечивает поглощение приложенной к трубе 79 энергии благодаря сдвиговой деформации втулки в сочетании с тем, что свая преодолевает сопротивление грунта ее вхождению. Кроме того отсутствие нагрузки на головку 82 пружины позволяет избежать повреждения этих элементов. На фиг.16 показан верхний паз 86 сваи, и линией с обрывом показана верхняя головка 87 пружины. Для обеспечения лучшего зацепления упорные поверхности 89 и 90 головки пружины и паза соответственно имеют наклон к горизонтали. Из-за обязательного зазора между наружной поверхностью 92 верхней сваи и внутренней поверхностью 93 пружин 94 и 95 возможен незначительный наклон верхней свайной трубы 79 относительно нижней свайной трубы 97, что может привести к неравномерному распределению нагрузки между головками 82 и, возможно,между головками 87. Во избежание этого упорная поверхность 89 каждой головки 87 пружины и каждой головки 82 пружины снабжена острием 108, которое при контакте поверхностей 89 и 90 упирается в радиальные выступы 99 на поверхности 90, вызывая местную деформацию смятия. Выступы 99 приварены к поверхности 90 с использованием мягкого материала, например, мягкого железа, меди или никелевого сплава. Для того, чтобы перемещение головок 87 пружин наружу приводило к перемещению головок 82 пружин в том же направлении для облегчения сцепления и расцепления труб 79 и 97,пружины 94, заканчивающиеся верхними головками 87, толкают пружины 95, имеющие головки 82, с помощью изогнутых по дуге пластин 100, приваренных к пружинам 95 с перекрытием краев пружин 94 с каждой стороны. Это хорошо видно на фиг.19. Для достижения равного перемещения головок 87 и головок 82 в направлении наружу изогнутые по дуге пластины 100 расположены ближе к головкам 87, как видно на фиг.15. Для расцепления свайных труб 79 и 97 предусмотрены отводящие болты 101, установленные свободно в радиальных отверстиях трубы 97 и соединенные резьбой с головками 87. Каждый болт 101 имеет наружную гайку 102, к которой приварена большая шайба 103. Радиальное положение головки пружины может быть отрегулировано так, чтобы при соедине 001700 6 нии свайных труб нижний край 104 сваи не ударялся о верхний выступ 105 какой-либо из верхних головок пружин. Кроме того при использовании подводной выносной камеры шайба 103 обеспечивает возможность визуальной индикации того, когда отводящие болты, закрепленные на головках, перемещаются радиально внутрь и сцепляются с пазом 86. Это особенно удобно при соединении труб под водой, где должна быть обеспечена визуальная индикация с помощью выносной камеры. Для предотвращения попадания в кольцевое пространство 106 между трубами 79 и 97 грязи или обломков, которые могут мешать работе пружин 94 и 95, на внутренней стороне кольца 108, находящегося на верхнем конце нижней свайной трубы 97, имеется эластомерный уплотнительный элемент 107, плотно прилегающий к наружной поверхности трубы 79. Понятно, что при забивании в грунт или морское дно нижняя свайная труба 97 забивается грязью. Устройство, показанное на фиг.15-19, работает аналогично устройству, показанному на фиг.1-7. Следует отметить, что отводящие болты могут быть установлены на нижних головках 82 пружин. В этом случае для обеспечения перемещения верхних головок 87 вслед за перемещением нижних головок кпружинам 94 должны быть приварены дополнительные изогнутые по дуге пластины 100. Возможны также и другие способы соединения пружин 94 и 95,например, с помощью винтовых пружин, действующих на внутренние и наружные поверхности пружин 94 и 95, однако винтовые пружины могут оказаться не столь надежными, как изогнутые по дуге пластины, показанные на фиг.19. На фиг.20 показано устройство, подобное фиг.12, в котором верхняя труба 110 должна быть установлена на нижнюю трубу 112,имеющую крестообразную головку 113, образованную из двух сужающихся кверху пластин 114 и 115, соединенных между собой так, что они образуют по существу коническую сопряженную головку для облегчения установки верхней трубы 110. Пластины 114 и 115 установлены на кольцевом буртике 116, имеющем нижнюю упорную поверхность 117, с которой сцепляются головки 118 пружин для скрепления свайных труб друг с другом. Здесь трубы 112 и 110 прилегают друг к другу своими торцевыми поверхностями 119 и 120 соответственно. Для упрочнения трубы 110 к ее нижнему наружному краю, примыкающему к поверхности 120, приварена фланцевая пластина 122. Отводящие болты 123 закреплены на головках 118 пружин либо так же, как было описано выше, либо простыми средствами, как показано на фиг.20, где головки болтов находятся в головках пружин, а гайки опираются на наружную поверхность трубы 110. (см. фиг.20). 7 Предлагаемое соединительное устройство предназначено прежде всего для установки подводных свай, но может успешно применяться для свай, устанавливаемых в землю и на берегу. Изобретение обеспечивает эффективное соединение свай и свайных муфт друг с другом, но может быть также использовано для соединения одной сваи с другой в осевом направлении. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Трубчатое соединение, содержащее первую трубу и вторую трубу, одна из которых имеет часть, вводимую в другую трубу в осевом направлении, причем первая труба имеет первый кольцевой паз и второй кольцевой паз, вторая труба имеет первую группу упруго смещенных защелкивающихся средств, которые могут входить в первый паз с образованием защелкивающегося сцепления, и вторую группу упруго смещенных защелкивающихся средств, которые могут входить во второй паз с образованием защелкивающегося сцепления, первый паз и первая группа защелкивающихся средств имеют соответствующие упоры, так что при их сцеплении друг с другом предотвращается осевое перемещение в первом осевом направлении, а при сцеплении второго паза и защелкивающихся средств второй группы друг с другом предотвращается осевое перемещение во втором осевом направлении, противоположном первому направлению. 2. Соединение по п.1, отличающееся тем,что, по меньшей мере, одна группа защелкивающихся средств снабжена расцепляющим средством. 3. Соединение по п.1 или 2, отличающееся тем, что каждая труба имеет упорные поверхности, взаимодействующие первыми, которые отделены от защелкивающихся средств и расположены так, что ограничивают перемещение в направлении введения трубы. 4. Соединение по п.3, отличающееся тем,что одна из упорных поверхностей, взаимодействующих первыми, расположена на кольце,прикрепленном к одной из труб с помощью упругого соединительного элемента. 5. Соединение по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что каждое защелкивающееся средство первой группы проходит в одном осевом направлении, а каждое защелкивающееся средство второй группы проходит в другом осевом направлении, противоположном первому направлению. 6. Соединение по п.5, отличающееся тем,что отдельные защелкивающиеся средства первой группы расположены между отдельными защелкивающимися средствами второй группы. 8 7. Соединение по любому из пп.1-6, отличающееся тем, что отдельные защелкивающиеся средства первой группы соединены с отдельными защелкивающимися средствами второй группы так, что радиальное перемещение любого или всех защелкивающихся средств первой группы внутрь или наружу вызывает аналогичное перемещение соседних отдельных защелкивающихся средств второй группы. 8. Соединение по любому из пп.1-6, отличающееся тем, что отдельные защелкивающиеся средства первой группы опираются на соседние отдельные защелкивающиеся средства второй группы так, что перемещение отдельных защелкивающихся средств первой группы вызывает аналогичное перемещение соседних отдельных защелкивающихся средств второй группы. 9. Трубчатое соединение, содержащее первую трубу и вторую трубу, по меньшей мере,частично вставленные одна в другую, причем первая труба имеет кольцевой паз, вторая труба имеет группу защелкивающихся средств, смещенных для образования защелкивающегося сцепления с пазом при их перемещении внутрь,а защелкивающиеся средства снабжены средствами, обеспечивающими радиальное расцепляющее перемещение наружу так, что трубы могут быть разъединены путем их осевого перемещения друг относительно друга. 10. Трубчатое соединение по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что каждое защелкивающееся средство содержит подвижную в радиальном направлении защелкивающуюся головку, прикрепленную к упругому продольному элементу на одном из его концов, при этом другой конец этого элемента прикреплен к одной из труб. 11. Трубчатое соединение по п.10, отличающееся тем, что защелкивающаяся головка имеет скошенный наружный край, так что при введении одной трубы в другую контакт с головкой приводит к ее радиальному перемещению наружу. 12. Трубчатое соединение по любому из пп.1-11, отличающееся тем, что оно содержит средства для предотвращения поворота одной трубы вокруг ее оси относительно другой трубы при их сцеплении друг с другом. 13. Трубчатое соединение по п.10 или 11,отличающееся тем, что оно содержит средства для расцепления, по меньшей мере, одной группы защелкивающихся средств, включающие средства для одновременного отвода защелкивающихся головок. 14. Две сваи, имеющие трубчатое соединение по любому из пп.1-11.

МПК / Метки

МПК: E02B 17/00

Метки: соединение, трубчатое

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/8-1700-trubchatoe-soedinenie.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Трубчатое соединение</a>