Способы обнаружения амниотической жидкости во влагалищном секрете и устройства для реализации указанных способов

Номер патента: 8194

Опубликовано: 27.04.2007

Авторы: Маршицкая Маргарита Игоревна, Старосветская Нелли Андрониковна, Назимова Светлана Владимировна, Константинов Александр, Зарайский Евгений Ильич, Петрунин Дмитрий Дмитриевич, Болтовская Марина Николаевна, Фукс Борис

Формула / Реферат

1. Способ минимизации вероятности получения ложноположительных и ложноотрицательных результатов при обнаружении присутствия малых количеств амниотической жидкости во влагалищном секрете беременных женщин, при этом указанный способ включает:

(i) выбор высокоспецифичной пары моноклональных антител для определения минимальной фоновой концентрации плацентарного альфа-1-микроглобулина (PAMG-1) во влагалищном секрете; и

(ii) выбор дополнительных моноклональных антител против PAMG-1 для использования в сочетании с указанной парой высокоспецифичных моноклональных антител в устройстве для проведения стрип-тестов с целью точной установки предварительно заданного порога чувствительности устройства для проведения стрип-тестов.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что одна пара высокоспецифичных моноклональных антител (i) локализована в зоне прокладки стрип-устройства.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что одна пара высокоспецифичных моноклональных антител связана с маркером.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что маркер представляет собой окрашенную частицу.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что одна пара высокоспецифичных моноклональных антител (i) локализована в зоне анализа стрип-устройства.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что одно или несколько дополнительных моноклональных антител против PAMG-1 (ii) локализуют в зоне анализа указанного стрип-устройства в предварительно заданной пропорции по отношению к одному антителу (i) из высокоспецифичной пары моноклональных антител, локализованных в указанной зоне анализа стрип-устройства.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что указанные дополнительные антитела (ii) используют в сочетании с указанной парой высокоспецифичных моноклональных антител для установки предварительно заданного порога чувствительности указанного стрип-устройства.

8. Способ по пп.1, 6 и 7, отличающийся тем, что указанные моноклональные антитела против PAMG-1 (i) и (ii) используют в сочетании в заданной пропорции по отношению друг к другу для установки оптимального интервала между фоновым уровнем содержания указанного PAMG-1 во влагалищном секрете, составляющим около 0,05-0,2 нг/мл, и пороговой чувствительностью указанного стрип-устройства, при этом указанное пороговое значение устанавливают в пределах от 5 до 10 нг/мл, чтобы минимизировать вероятность получения ложноотрицательных и ложноположительных результатов при определении малых концентраций амниотической жидкости во влагалищном секрете беременных женщин.

9. Способ определения попадания амниотической жидкости в вагинальный секрет, включающий обнаружение связывания пары антител, специфичных для PAMG-1 во влагалищном секрете.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что пара антител является чувствительной к уровню PAMG-1, превышающему фоновое значение.

11. Способ по п.9, отличающийся тем, что одно из пары антител иммобилизуют на твердотельной подложке.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что твердотельная подложка представляет собой мембрану, через которую жидкость может перемещаться под действием капиллярных сил.

13. Способ по п.11, отличающийся тем, что указанные антитела являются моноклональными антителами.

14. Способ по п.11, отличающийся тем, что он дополнительно включает использование третьего антитела, специфичного для PAMG-1 и иммобилизованного на твердой подложке.

15. Способ по п.14, отличающийся тем, что содержание антител, иммобилизованных на твердотельной подложке, обеспечивает пороговый уровень обнаружения PAMG-1 примерно 5 нг/мл.

16. Способ по п.13, отличающийся тем, что моноклональное антитело выбирают из группы, включающей М271, образованное гибридомой N271, которая хранится в депозитарии Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) с инвентарным номером ВКПМ-93, М52, образованное гибридомой N52, которая хранится в ВКПМ с инвентарным номером ВКПМ-92, и М42, образованное гибридомой N42, которая хранится в ВКПМ с инвентарным номером ВКПМ-94.

17. Устройство, содержащее иммобилизованное антитело, специфичное для PAMG-1, и мобилизуемое антитело, специфичное для PAMG-1, при этом мобилизация мобилизуемого антитела жидким образцом обеспечивает связывание мобилизуемого антитела с каким-либо PAMG-1 в образце и связывание образующегося комплекса мобилизуемое антитело-PAMG-l с иммобилизованным антителом, при этом мобилизуемое антитело содержит маркер.

18. Устройство по п.17, отличающееся тем, что указанные антитела являются моноклональными антителами.

19. Устройство по п.17, отличающееся тем, что иммобилизованное антитело иммобилизуют на мембранной подложке.

20. Устройство по п.17, отличающееся тем, что маркер представляет собой коллоидное золото.

21. Устройство по п.17, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит третье антитело, специфичное для PAMG-1 и иммобилизованное на твердой подложке.

22. Устройство по п.17, отличающееся тем, что отношение антител, иммобилизованных на твердотельной подложке, обеспечивает пороговый уровень обнаружения PAMG-1 примерно 5 нг/мл.

23. Устройство по п.17, отличающееся тем, что моноклональное антитело выбирают из группы, включающей М271, образованное гибридомой N271, которая хранится в депозитарии Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) с инвентарным номером ВКПМ-93, М52, образованное гибридомой N52, которая хранится в ВКПМ с инвентарным номером ВКПМ-92, и М42, образованное гибридомой N42, которая хранится в ВКПМ с инвентарным номером ВКПМ-94.

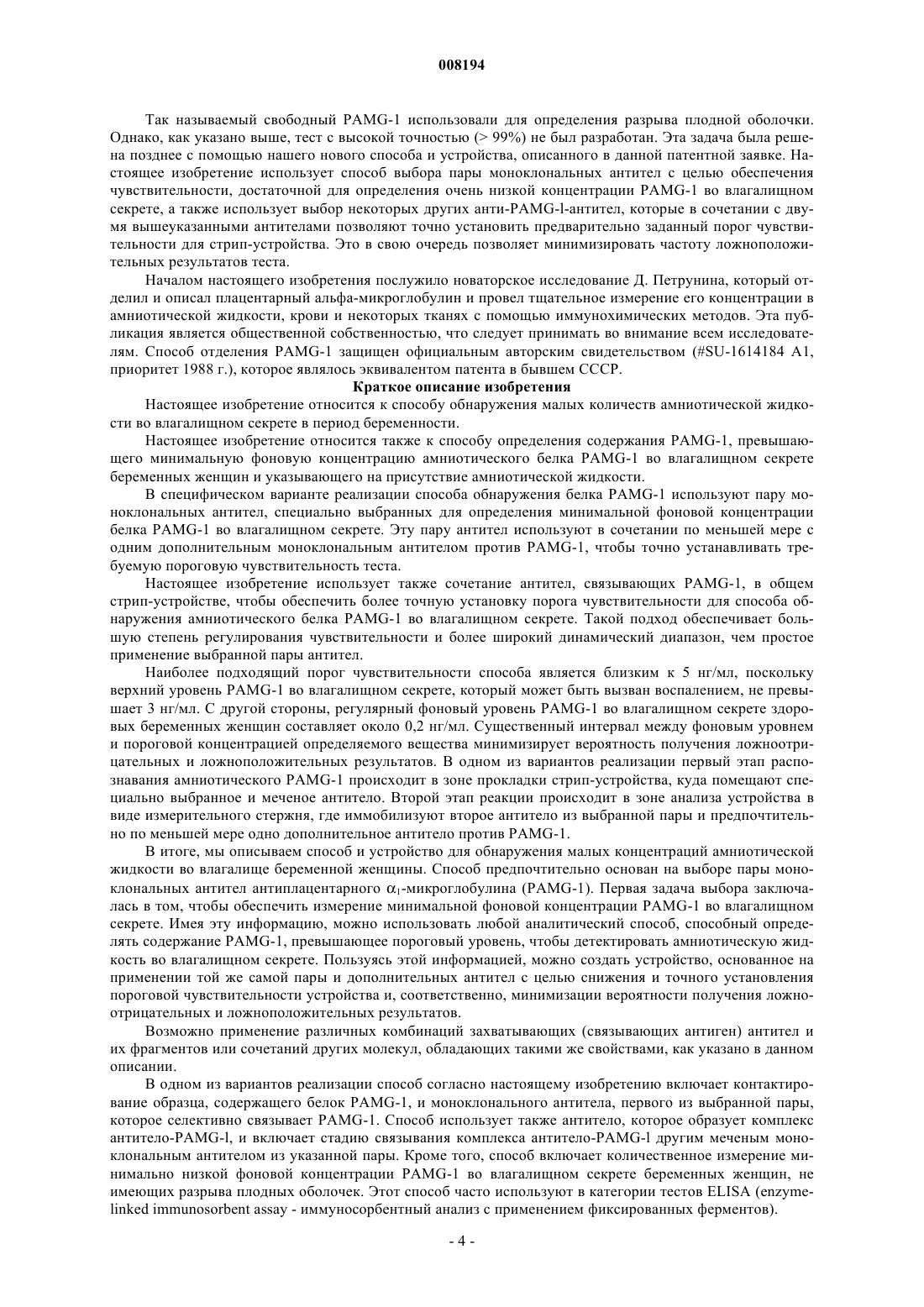

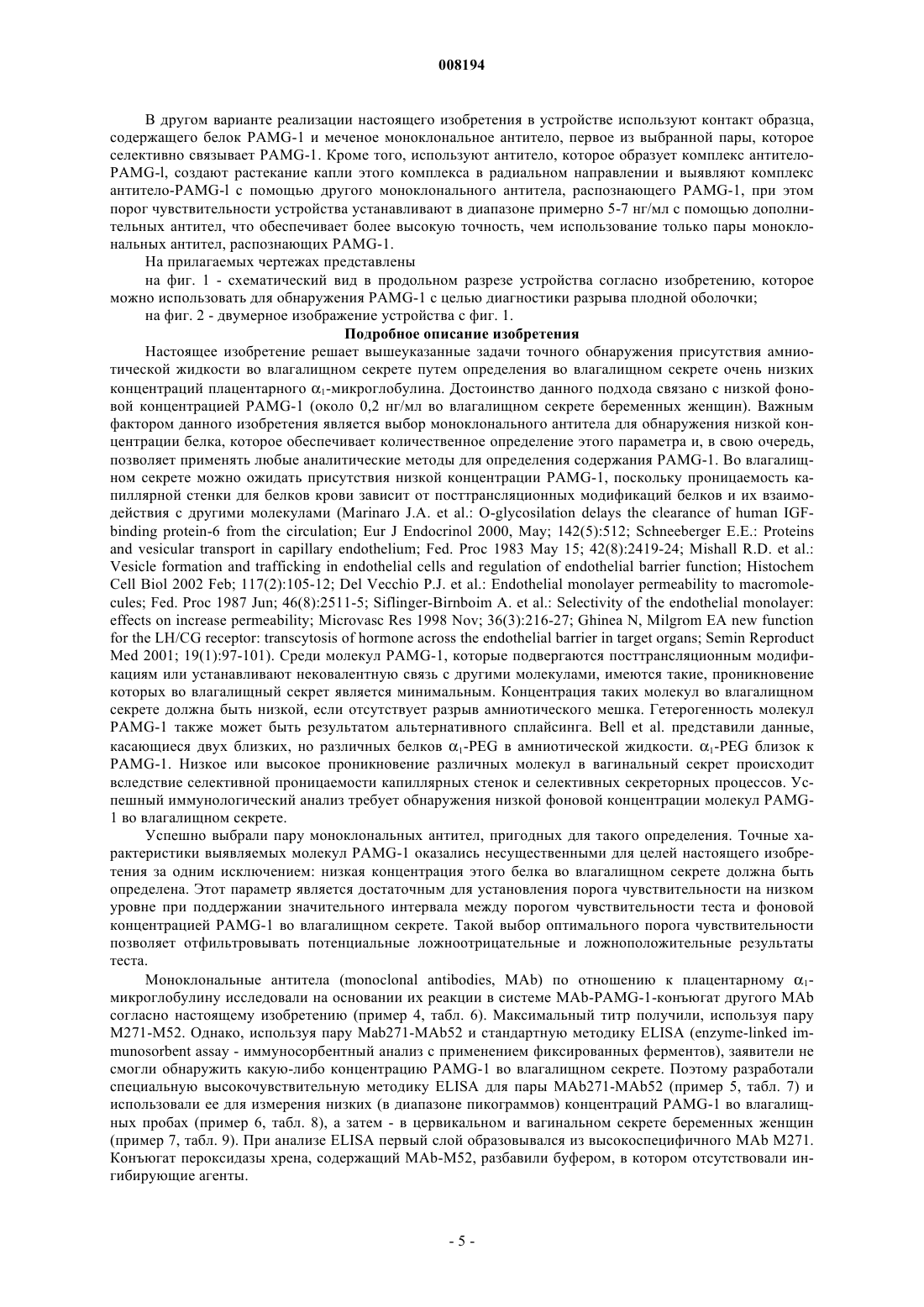

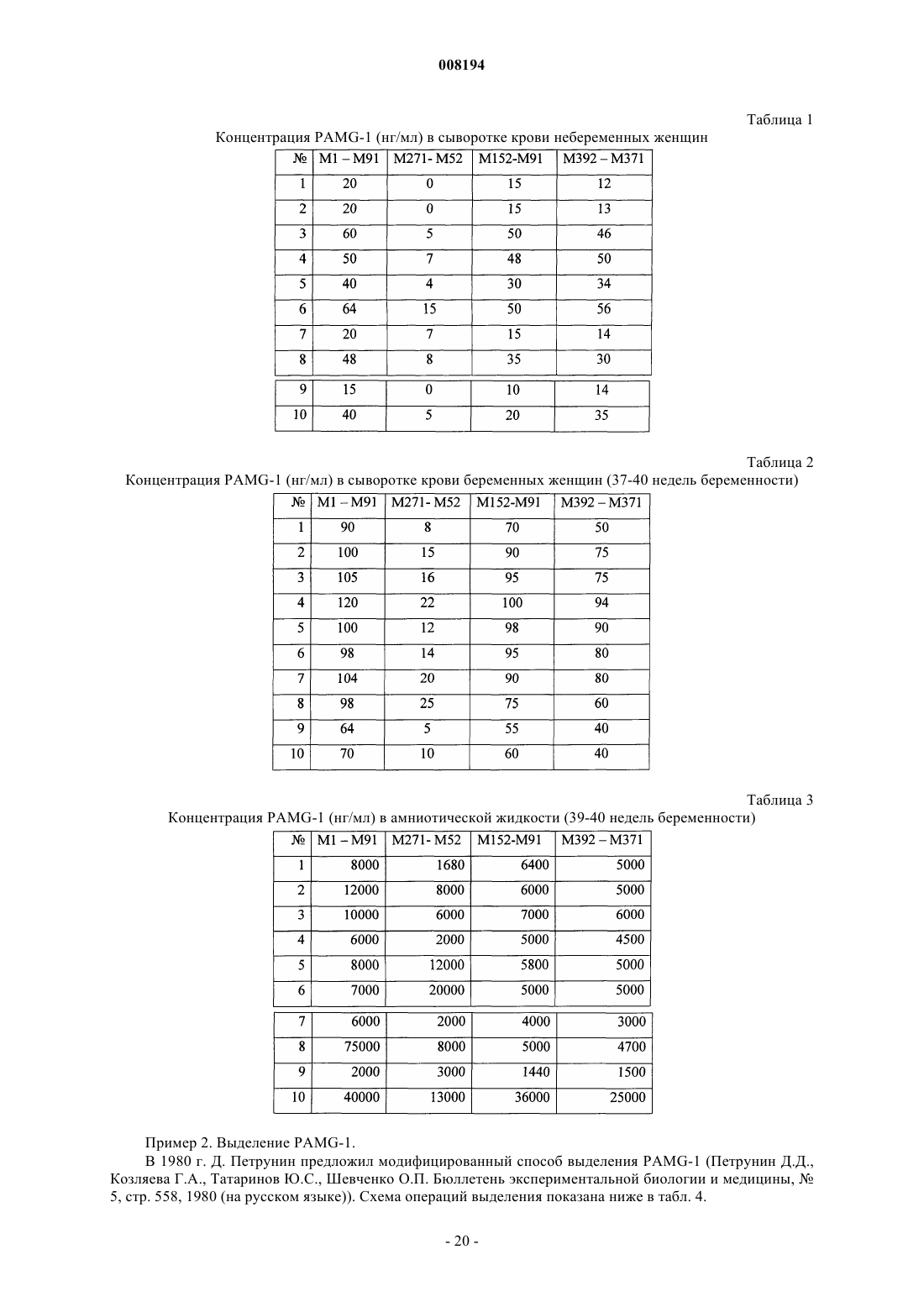

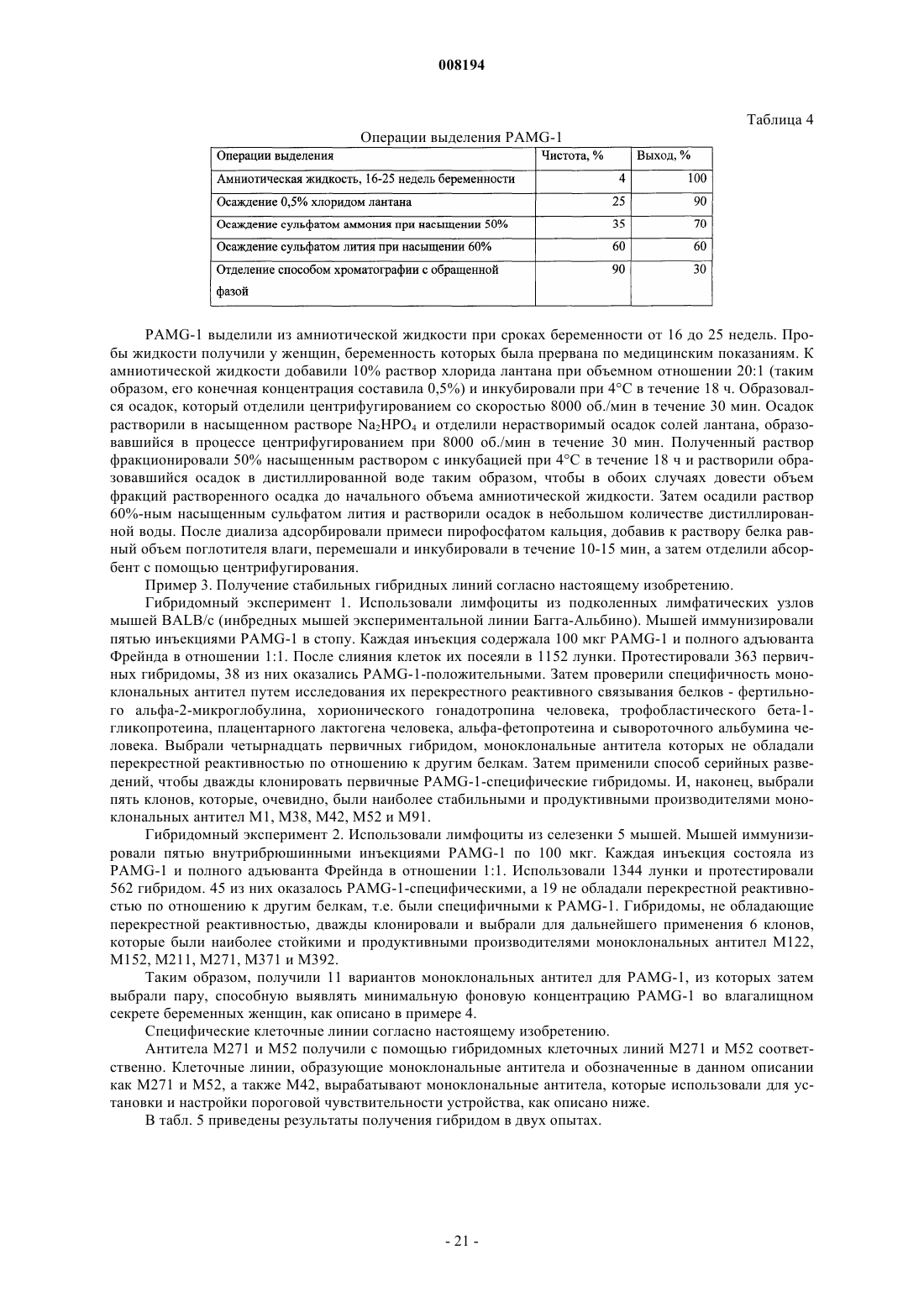

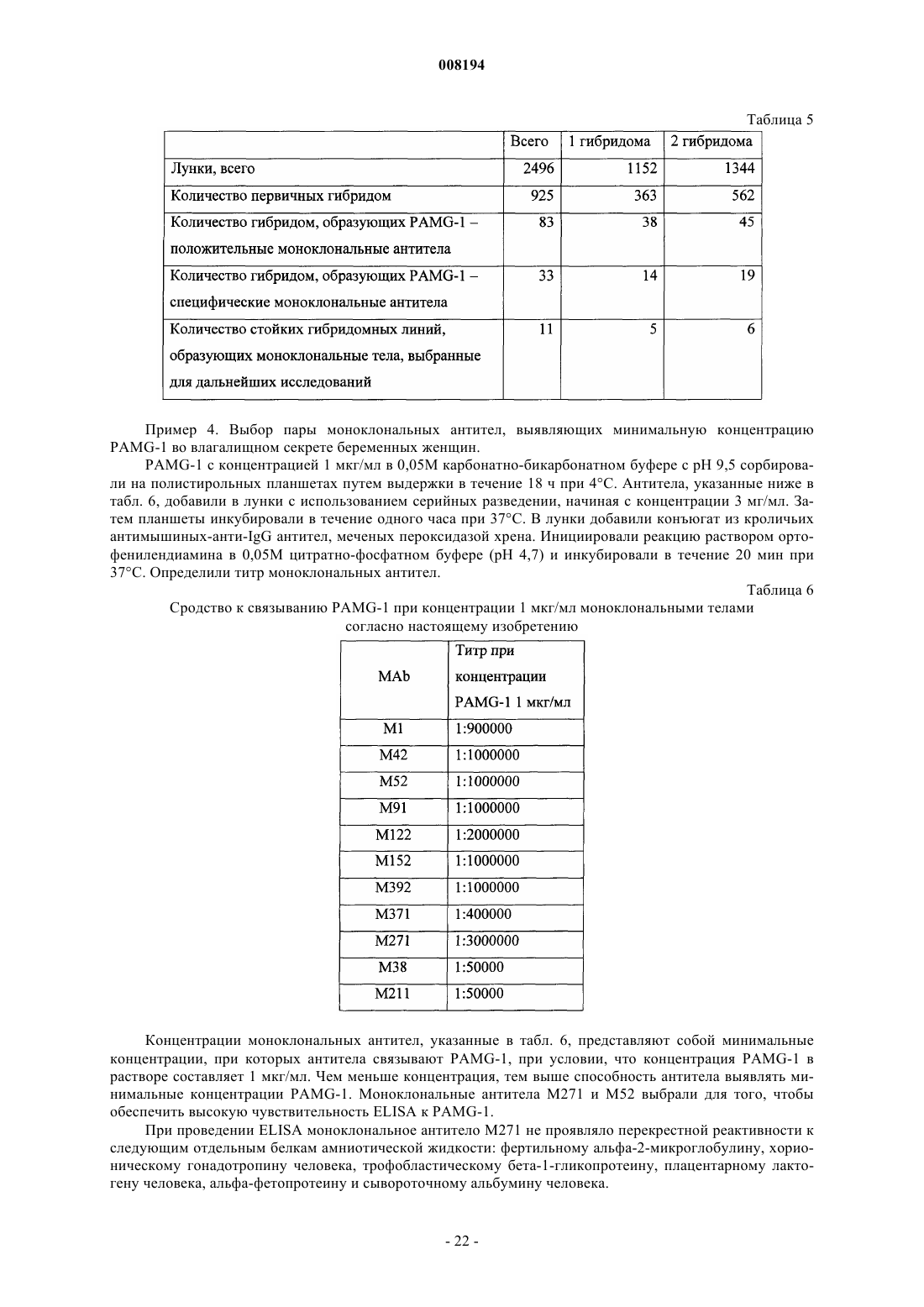

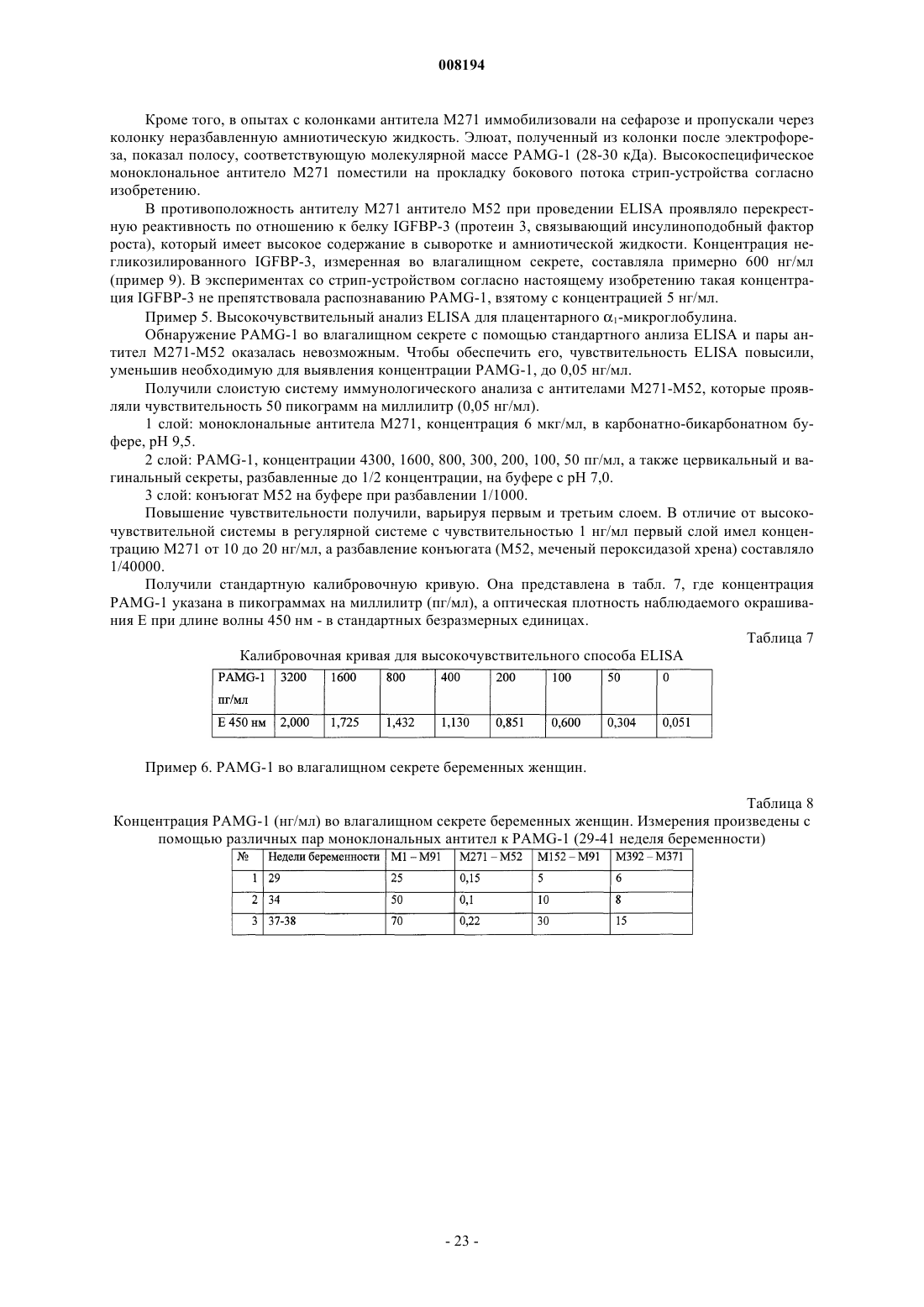

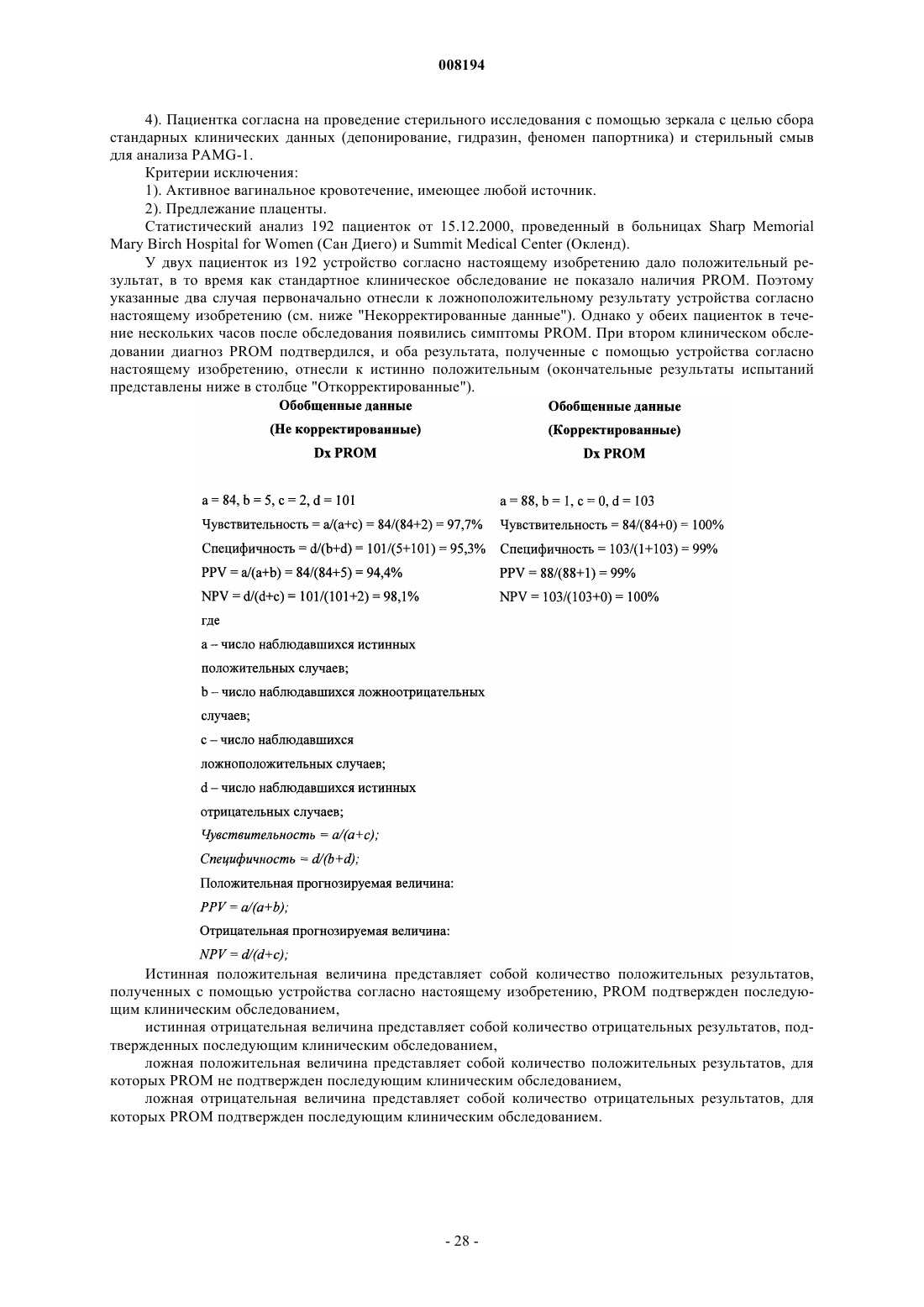

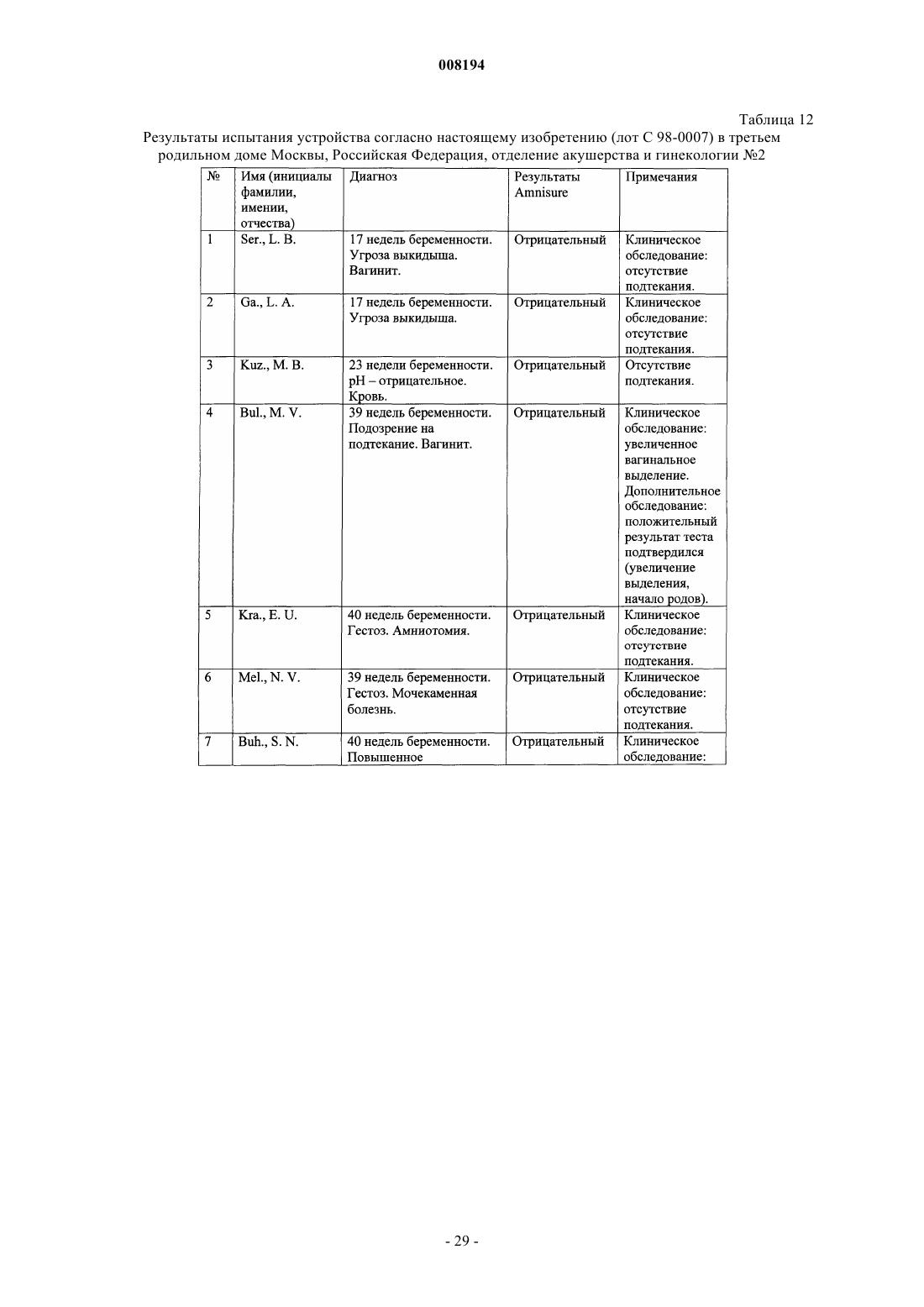

Текст