Композиция для местного введения для лечения или профилактики рака кожи

Номер патента: 24152

Опубликовано: 31.08.2016

Авторы: Назир Тахир, Кродерз Майкл Эдвард Дональд, Браун Марк Барри

Формула / Реферат

1. Композиция для местного введения для лечения или профилактики рака кожи, содержащая а) 3-ангелат ингенола; b) усиливающее проникновение вещество; с) консервант; d) гелеобразующее вещество; е) буфер; при этом композиция имеет кажущееся значение рН от 3 до 4 включительно.

2. Композиция по п.1, где усиливающее проникновение вещество выбрано из изопропилового спирта, сульфоксида, азона, пирролидона, алканола или гликоля.

3. Композиция по любому из предыдущих пунктов, где консервант представляет собой парабен, бензойную кислоту или бензиловый спирт.

4. Композиция по любому из предыдущих пунктов, где гелеобразующее вещество представляет собой растворимый в воде полимер, образованный из целлюлозы, карбомер или каррагенан.

5. Композиция по любому из предыдущих пунктов, где гелеобразующее вещество представляет собой полимер гидроксиалкилцеллюлозы, карбоксиметилцеллюлозу, метилгидроксиэтилцеллюлозу или метилцеллюлозу.

6. Композиция по любому из предыдущих пунктов, где буфер представляет собой цитратный или фосфатный буфер.

7. Композиция по любому из предыдущих пунктов, которая имеет кажущееся значение рН между 3 и 4.

8. Композиция по п.7, которая имеет кажущееся значение рН между 3 и 3,5.

9. Композиция по любому из предыдущих пунктов, где буфер представлен в количестве между 0,5 и 10% мас./мас. композиции.

10. Композиция по любому из предыдущих пунктов, содержащая а) 0,1% мас./мас. 3-ангелата ингенола; b) 30% мас./мас. изопропилового спирта; с) 0,9% мас./мас. бензилового спирта; d) 1,5% мас./мас. гидроксиэтилцеллюлозы; е) 67,5% мас./мас. цитратного буфера при рН 3.

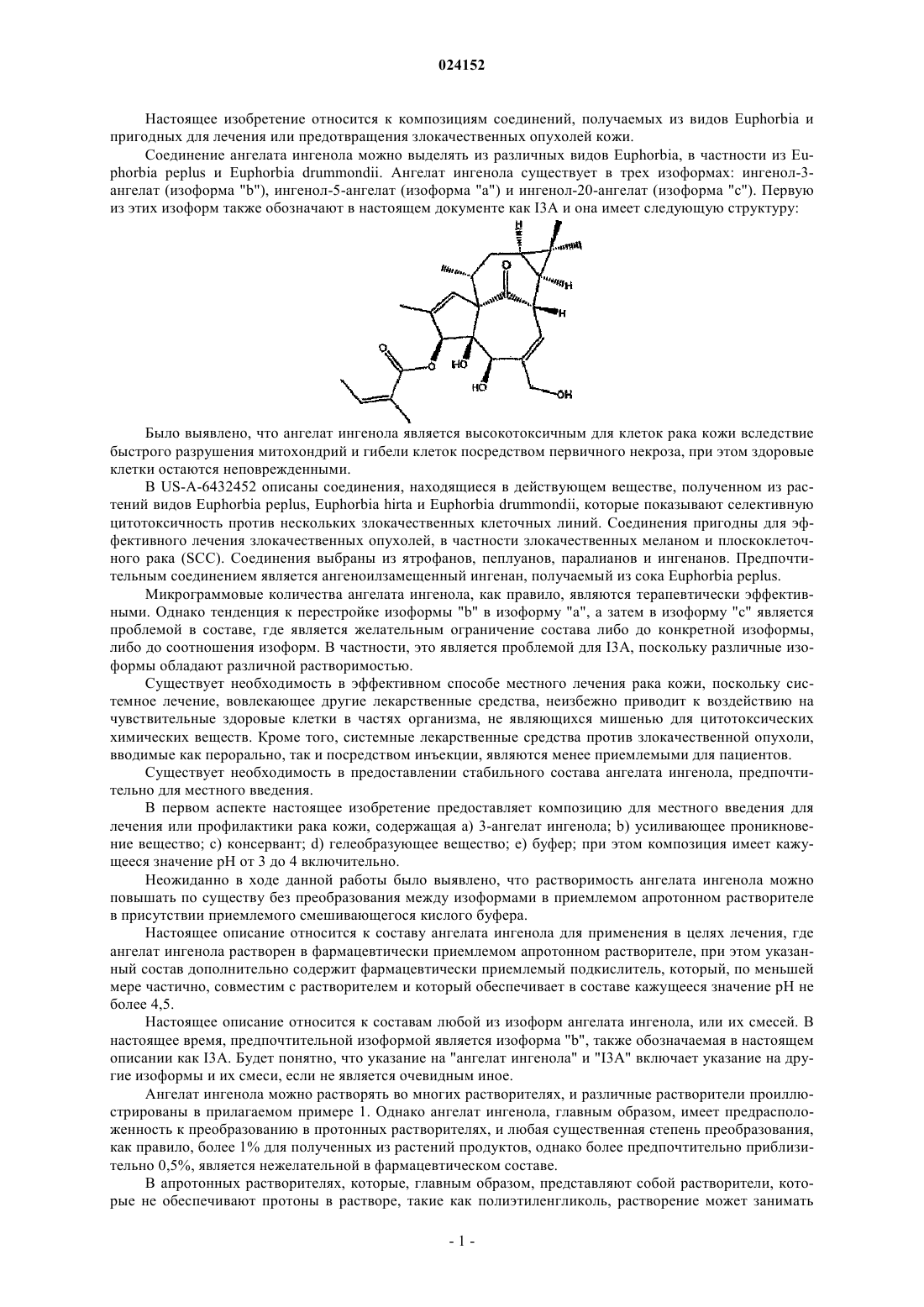

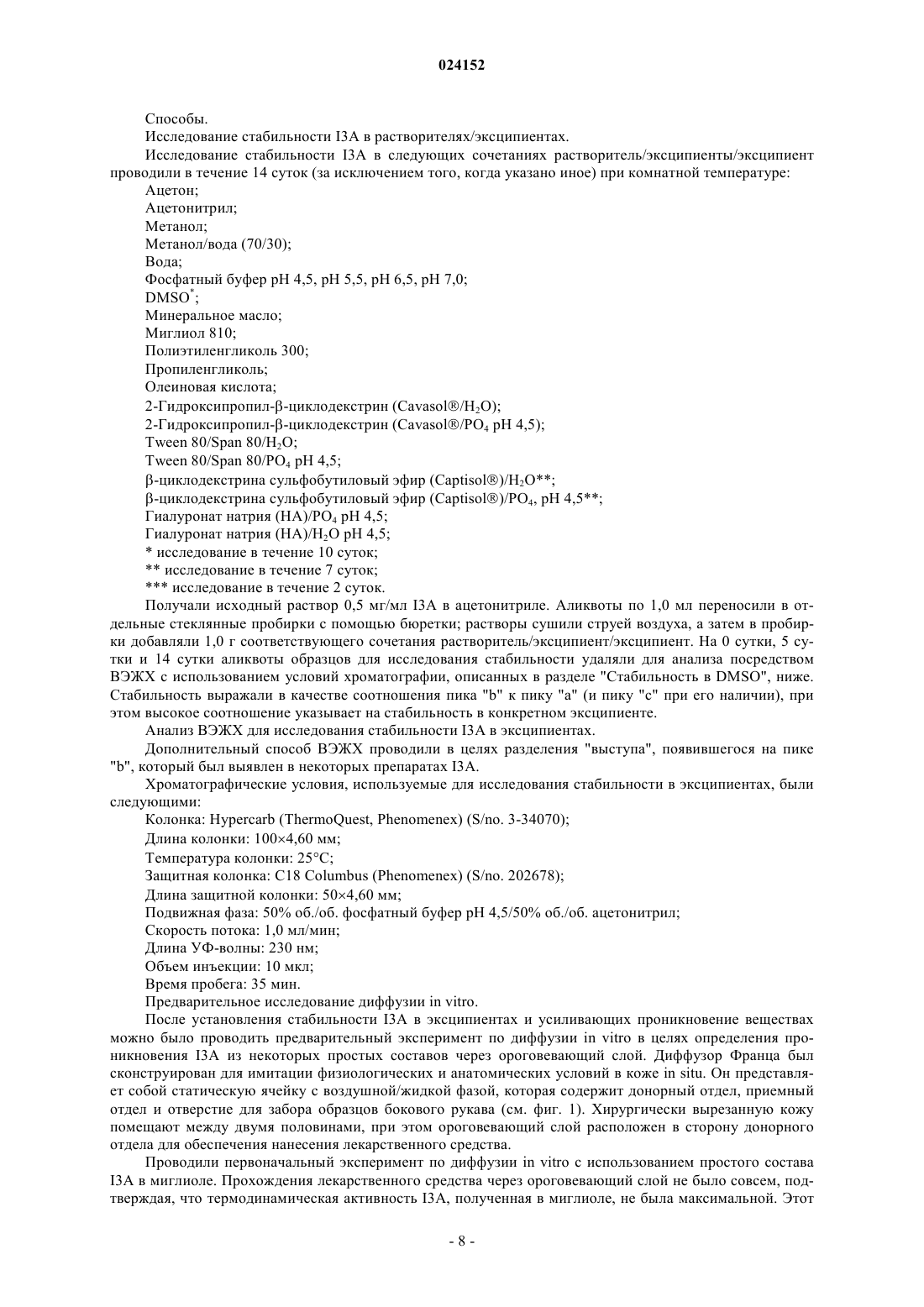

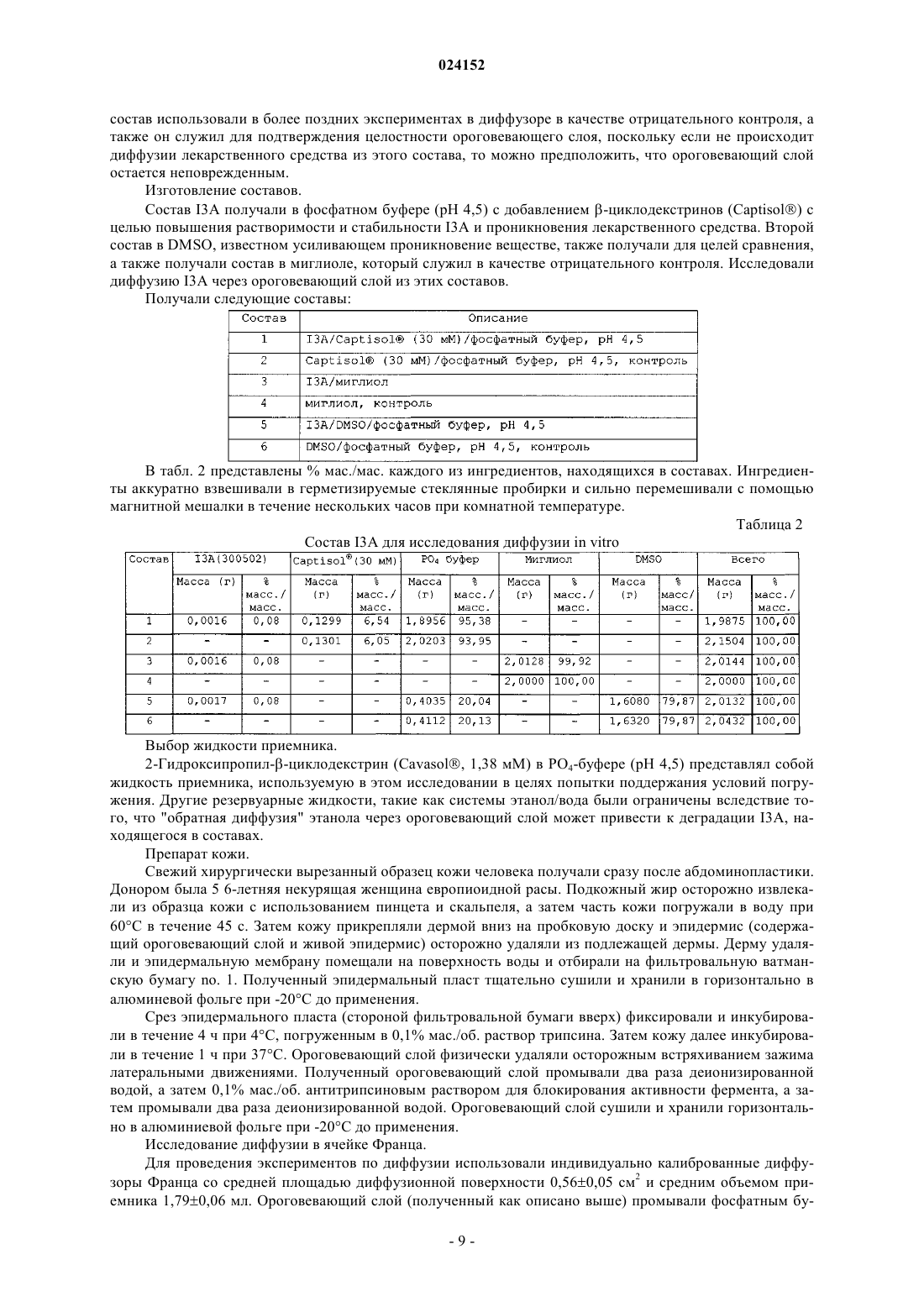

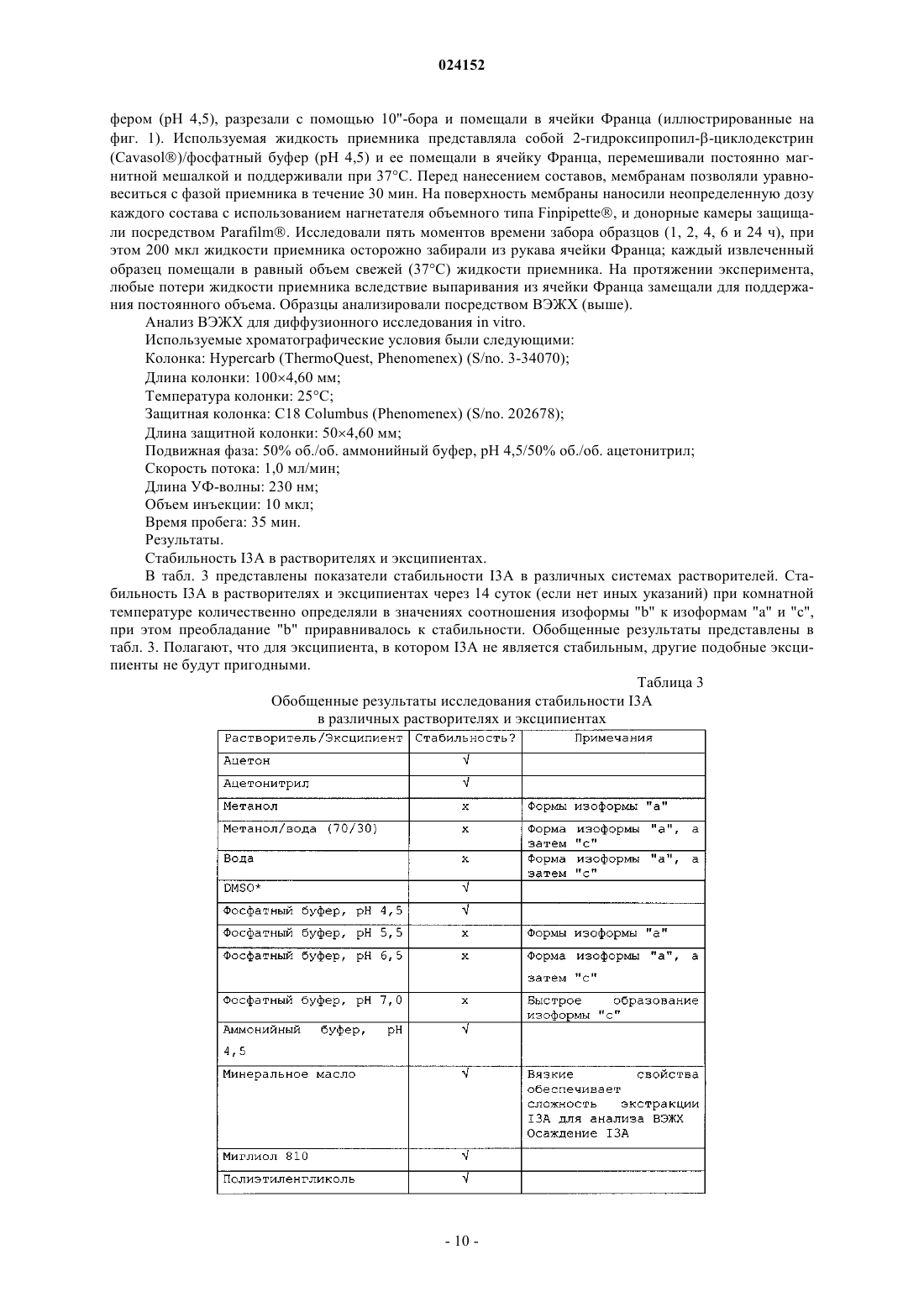

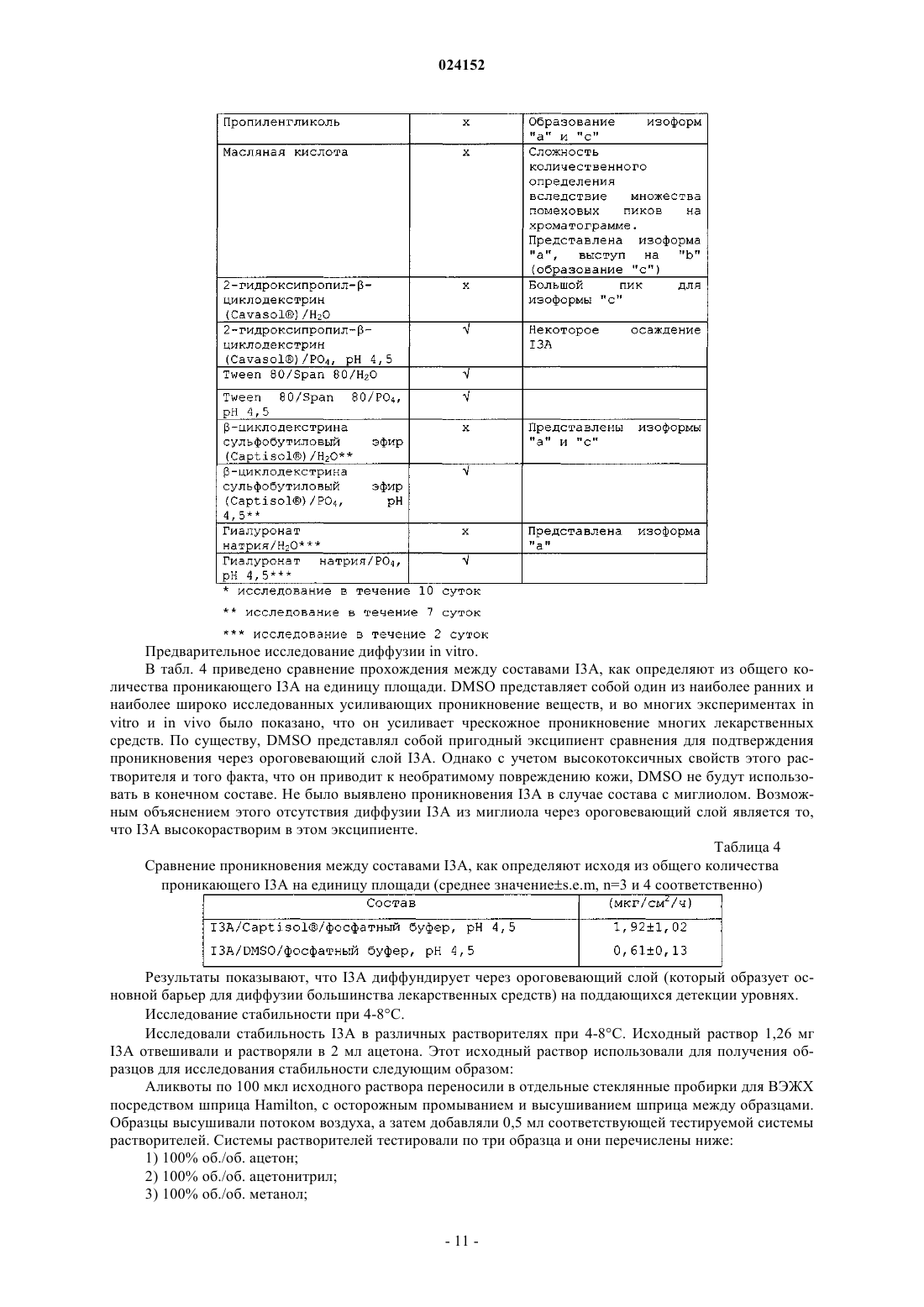

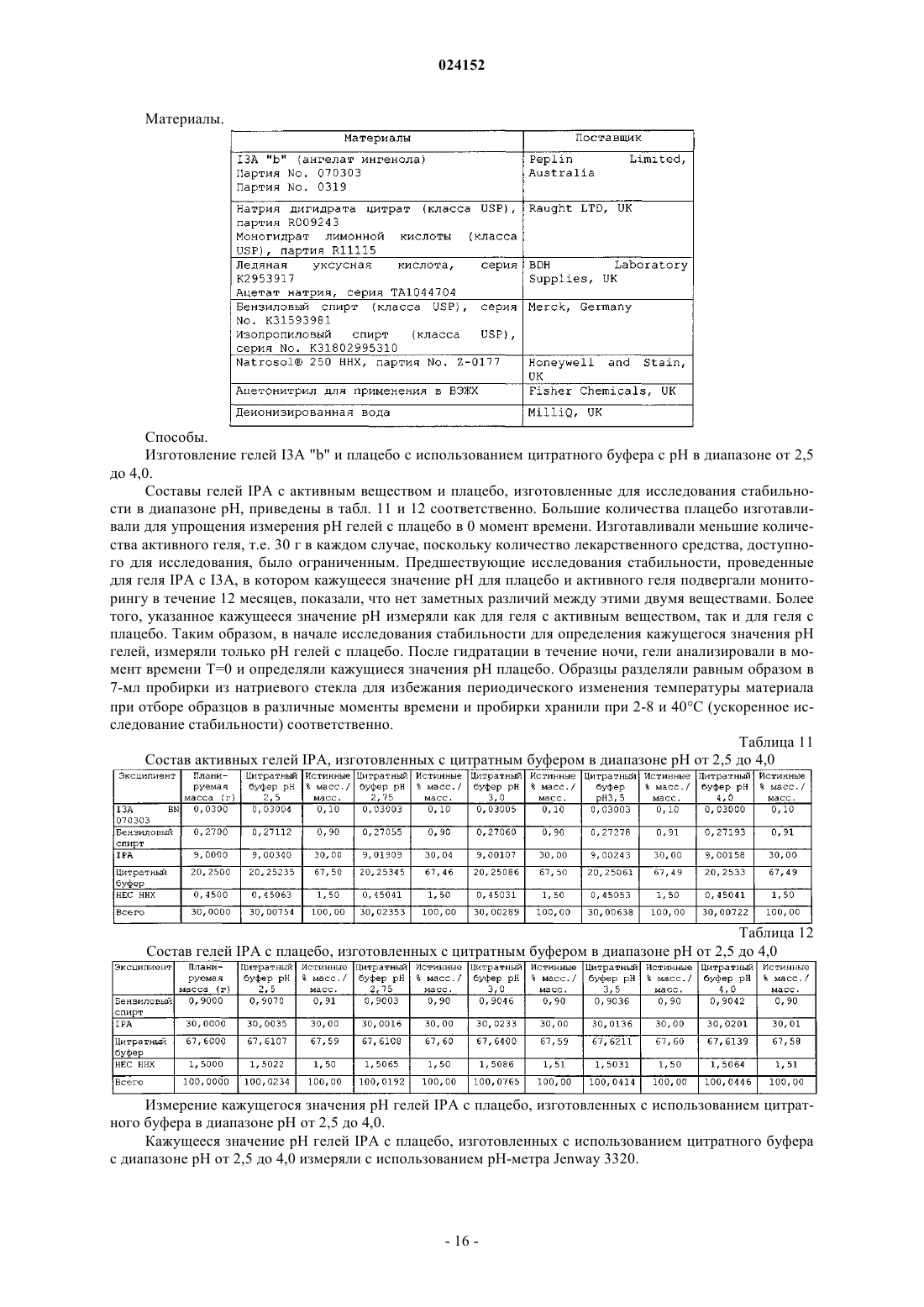

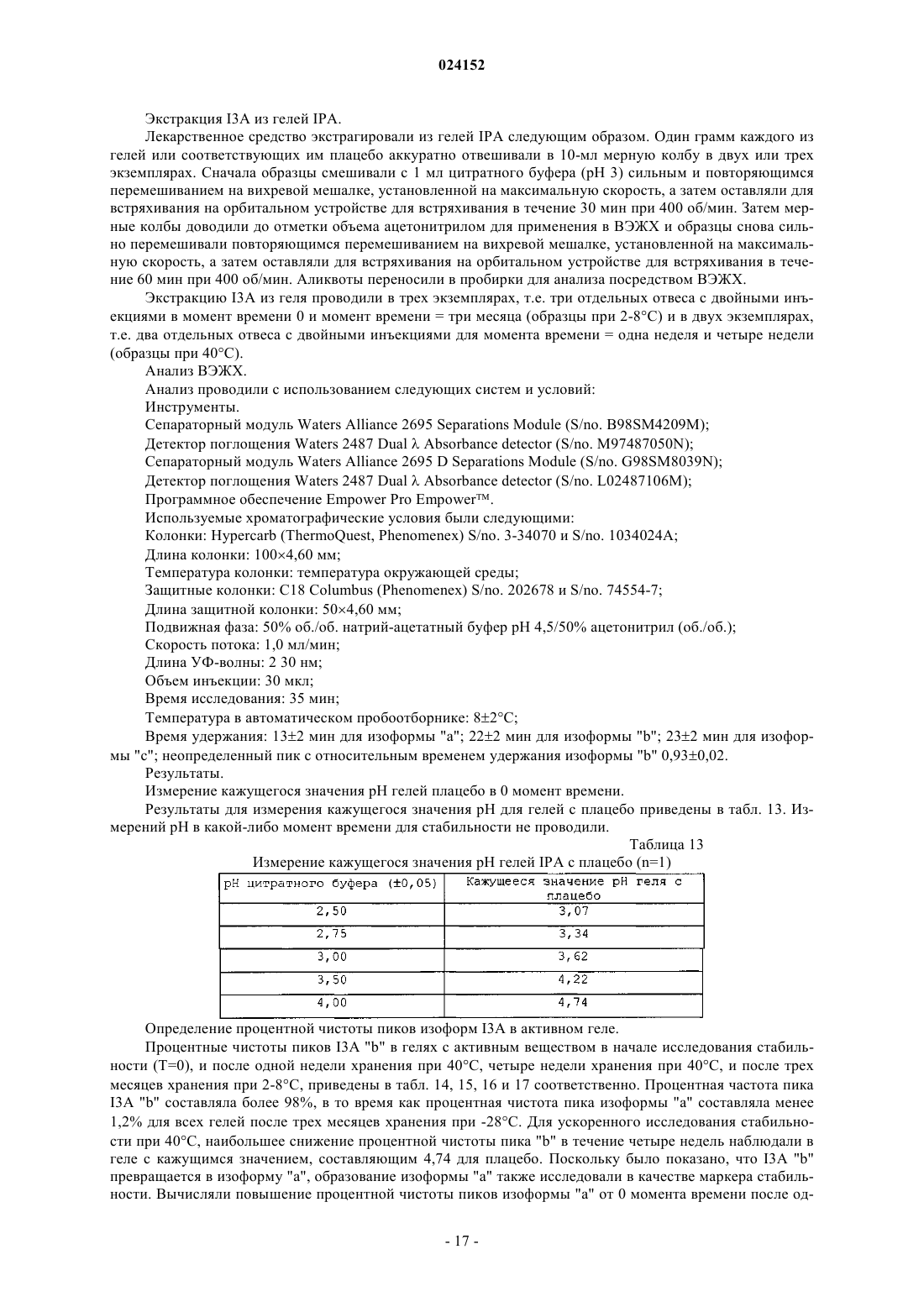

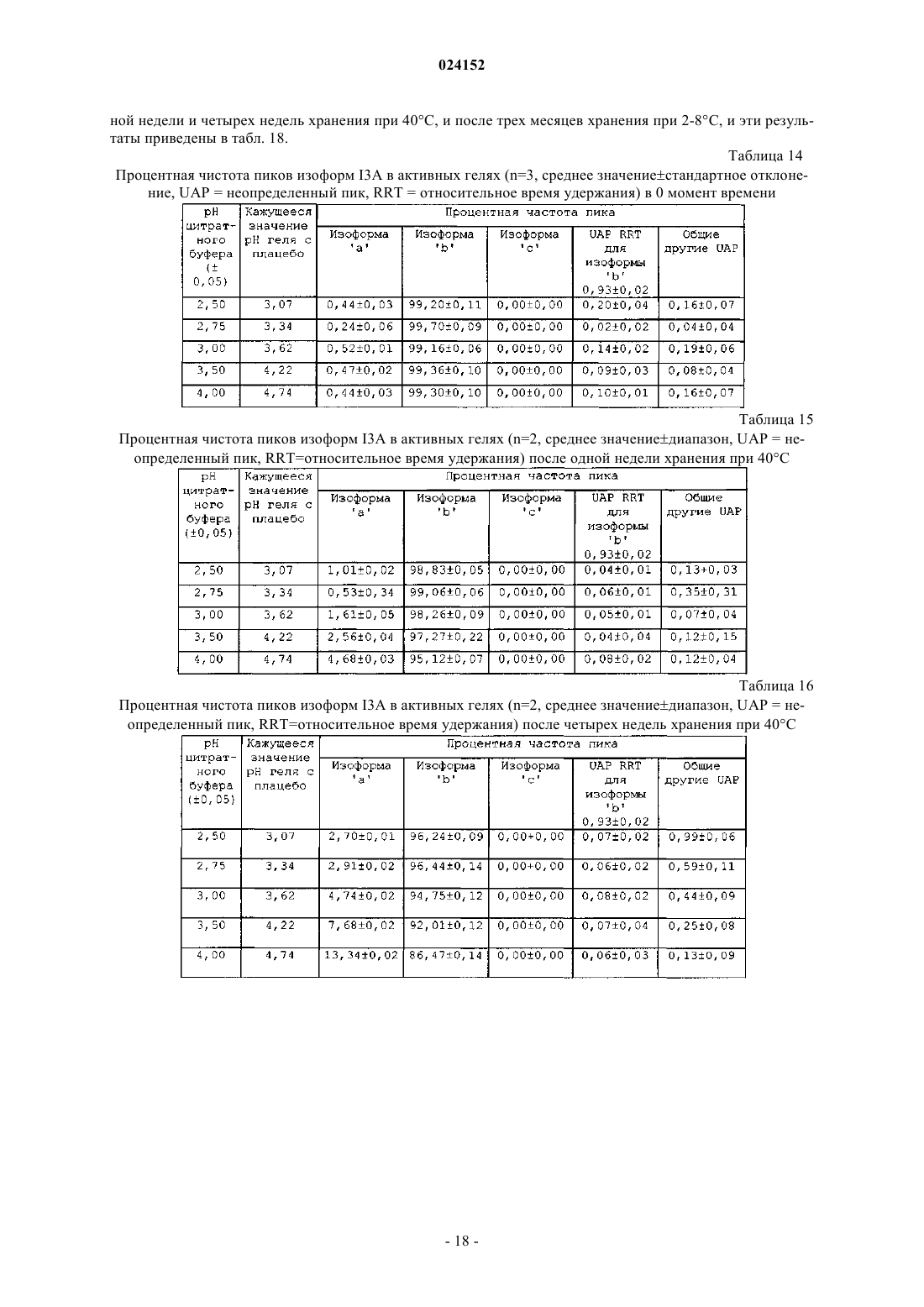

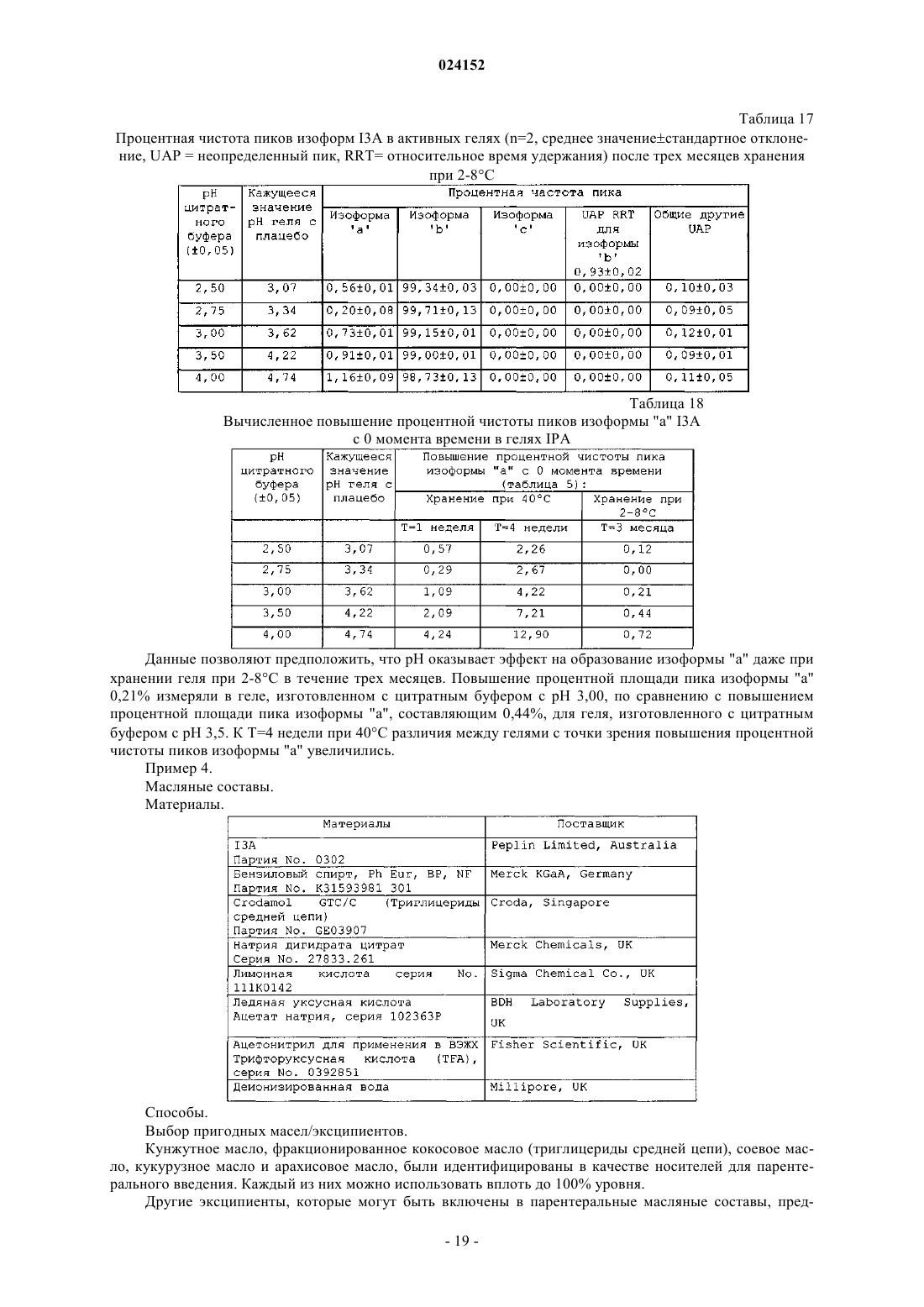

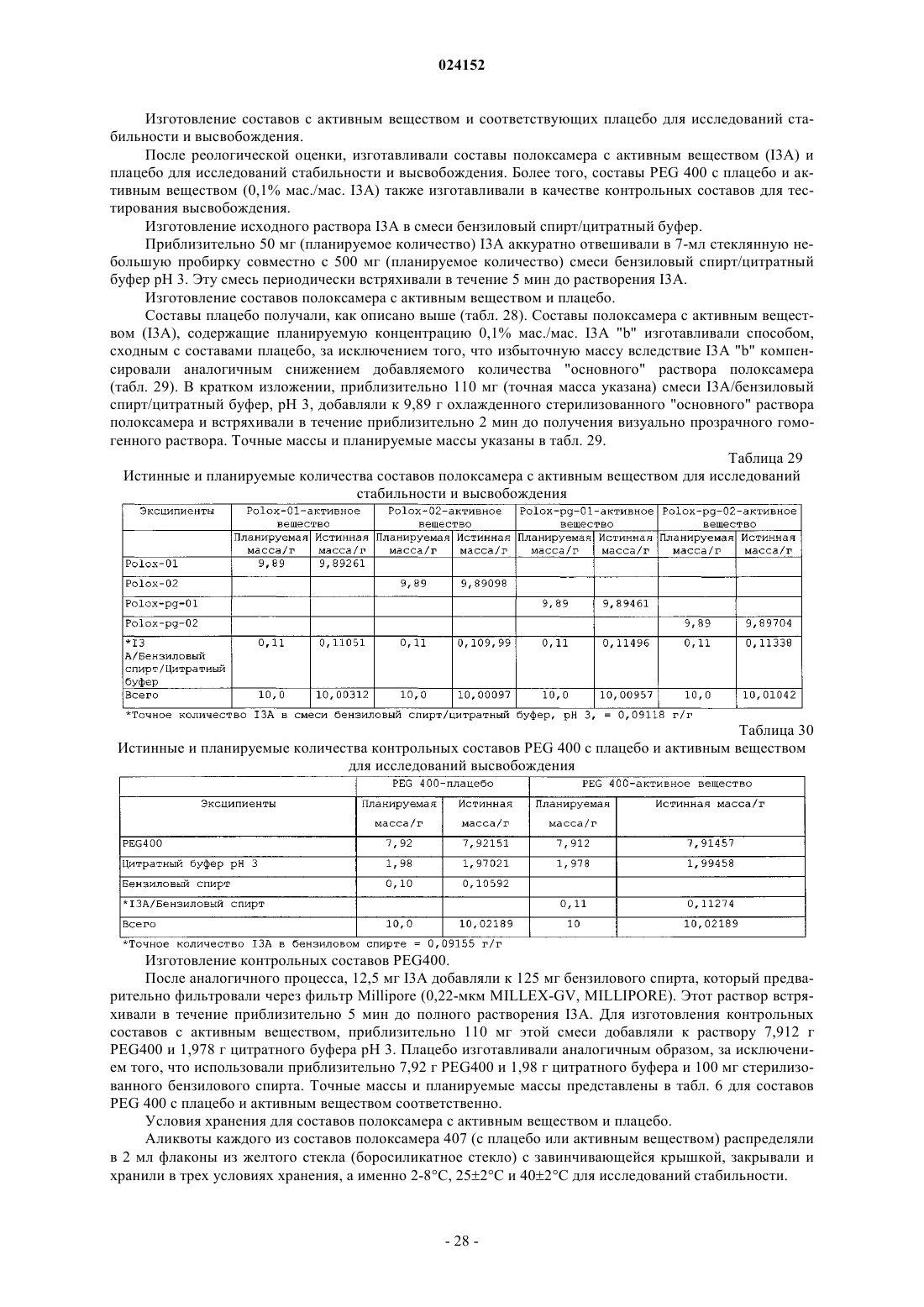

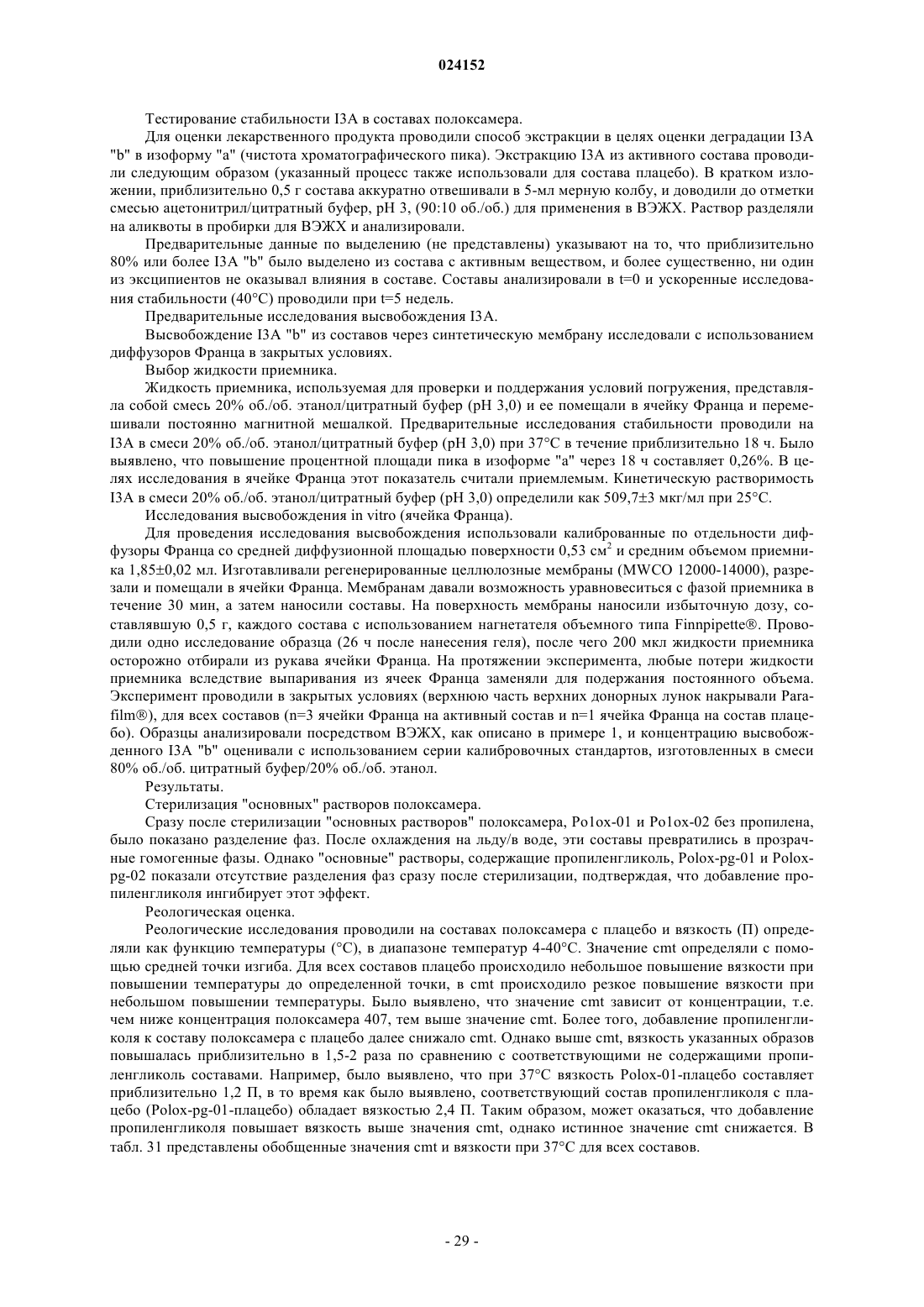

Текст