Антитела против cd3 и способы их применения

Номер патента: 10350

Опубликовано: 29.08.2008

Авторы: Деан Иянн, Маш Бернар, Элсон Грег Кристофер Эндрю, Коско-Вильбуа Мари, Фишер Николас, Лежер Оливье

Формула / Реферат

1. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело против CD3 или его фрагмент, где указанное антитело имеет следующие характеристики:

a) связывается с CD3-положительными (CD3+) клетками, но не с CD3-отрицательными (CD3-) клетками;

b) модулирует уровень экспрессии CD3 на клеточной поверхности или его активность и

c) снижает уровень экспрессии Т-клеточного рецептора на клеточной поверхности или его активность.

2. Антитело по п.1, где указанное антитело ингибирует связывание мышиного моноклонального антитела ОКТ3 против человеческого белка с Т-лимфоцитом.

3. Антитело по п.1, где указанное антитело связывается с эпитопом, который полностью или частично включает в себя аминокислотную последовательность EMGGITQTPYKVSISGT (SEQ ID NO: 67).

4. Антитело по п.1, где указанное антитело включает в себя мутацию в тяжелой цепи в аминокислотном остатке в положении 234, 235, 265 или 297 или сочетания таких мутаций и снижает высвобождение цитокинов из Т-клетки.

5. Антитело по п.4, где указанная мутация приводит к появлению в указанном положении аланина или глутаминовой кислоты.

6. Антитело по п.1, где указанное антитело имеет изотип IgG1 и содержит по меньшей мере первую мутацию в положении 234 и вторую мутацию в положении 235, где указанная первая мутация приводит к появлению остатка аланина в положении 234, а указанная вторая мутация приводит к появлению остатка глутаминовой кислоты в положении 235.

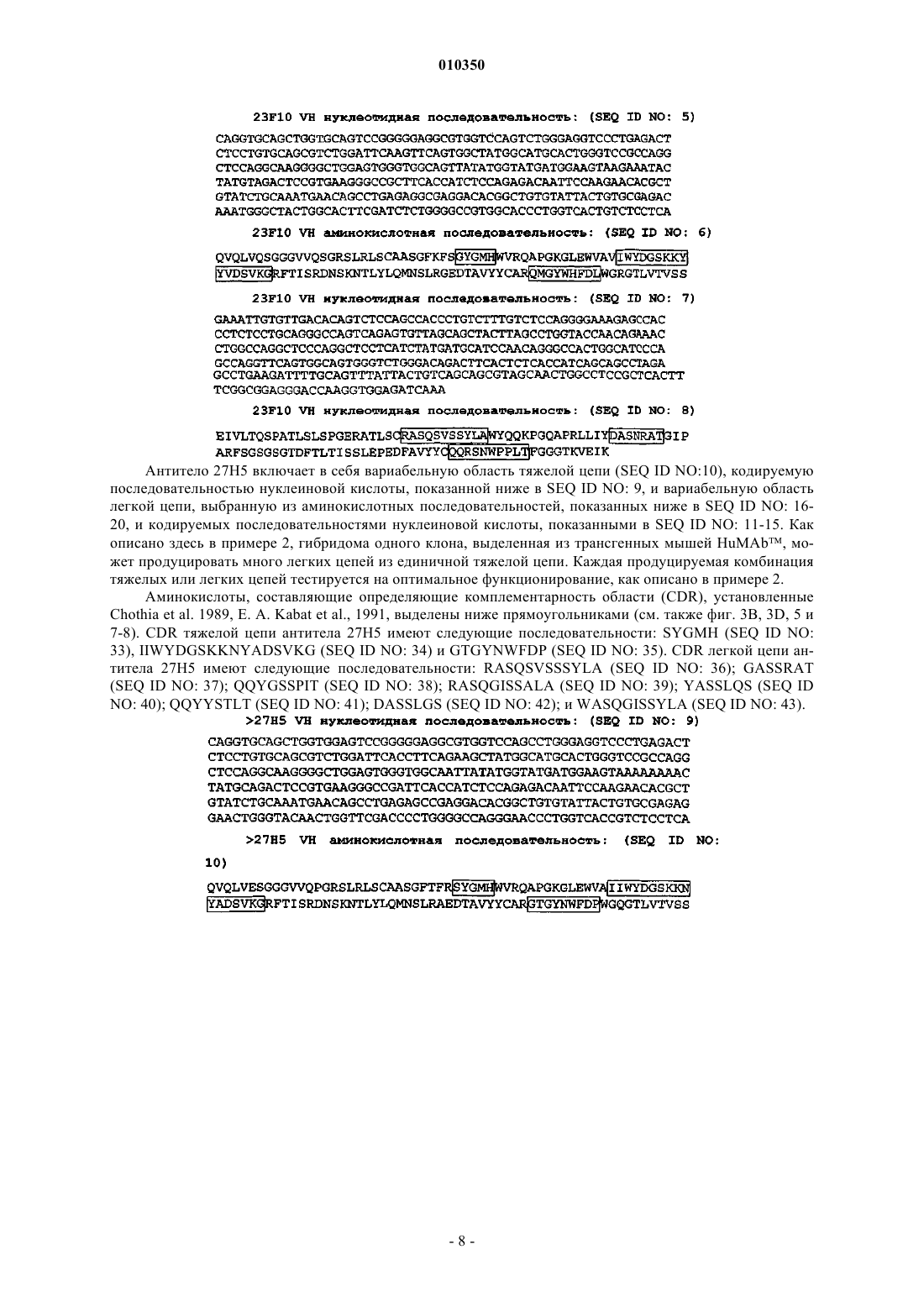

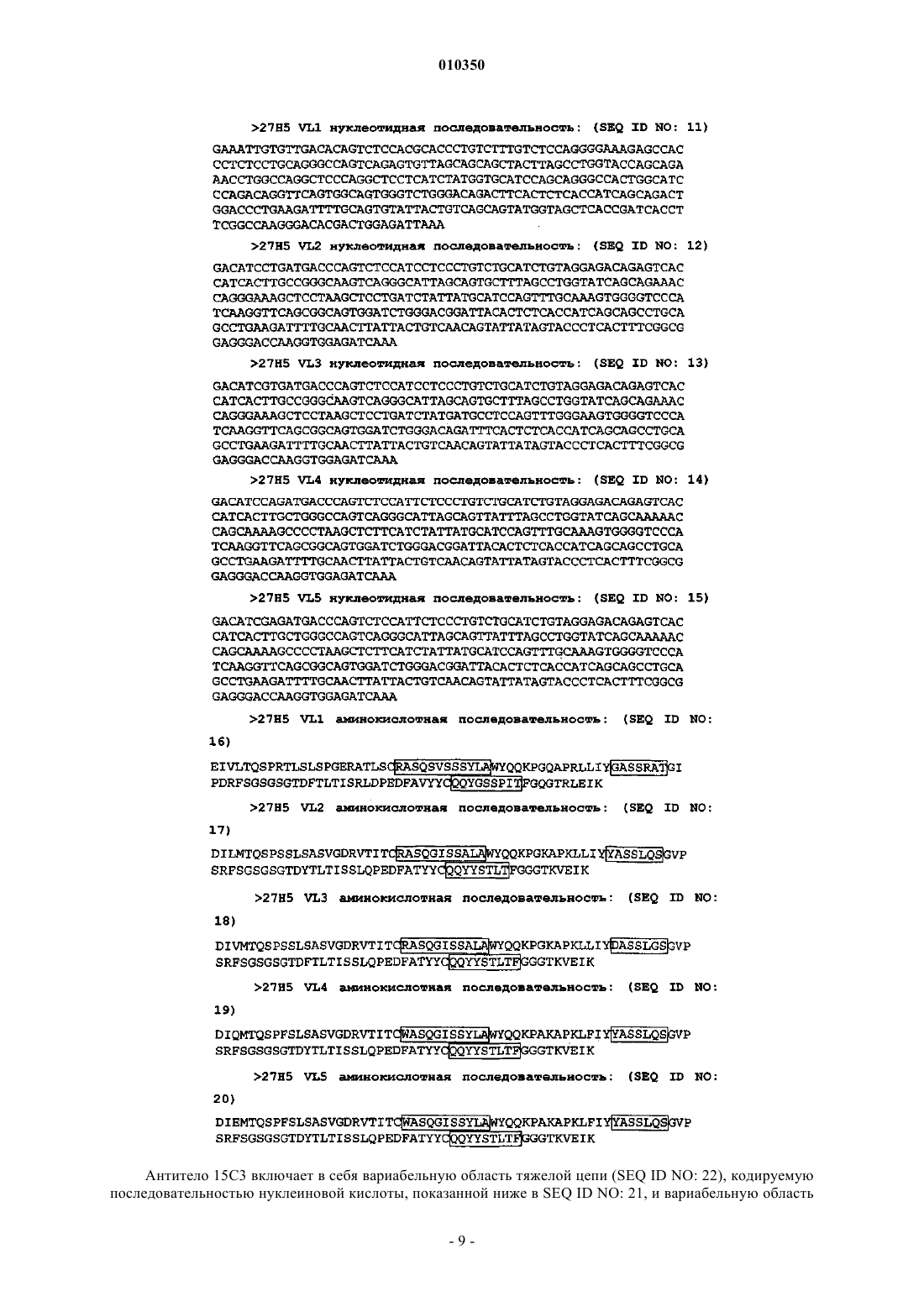

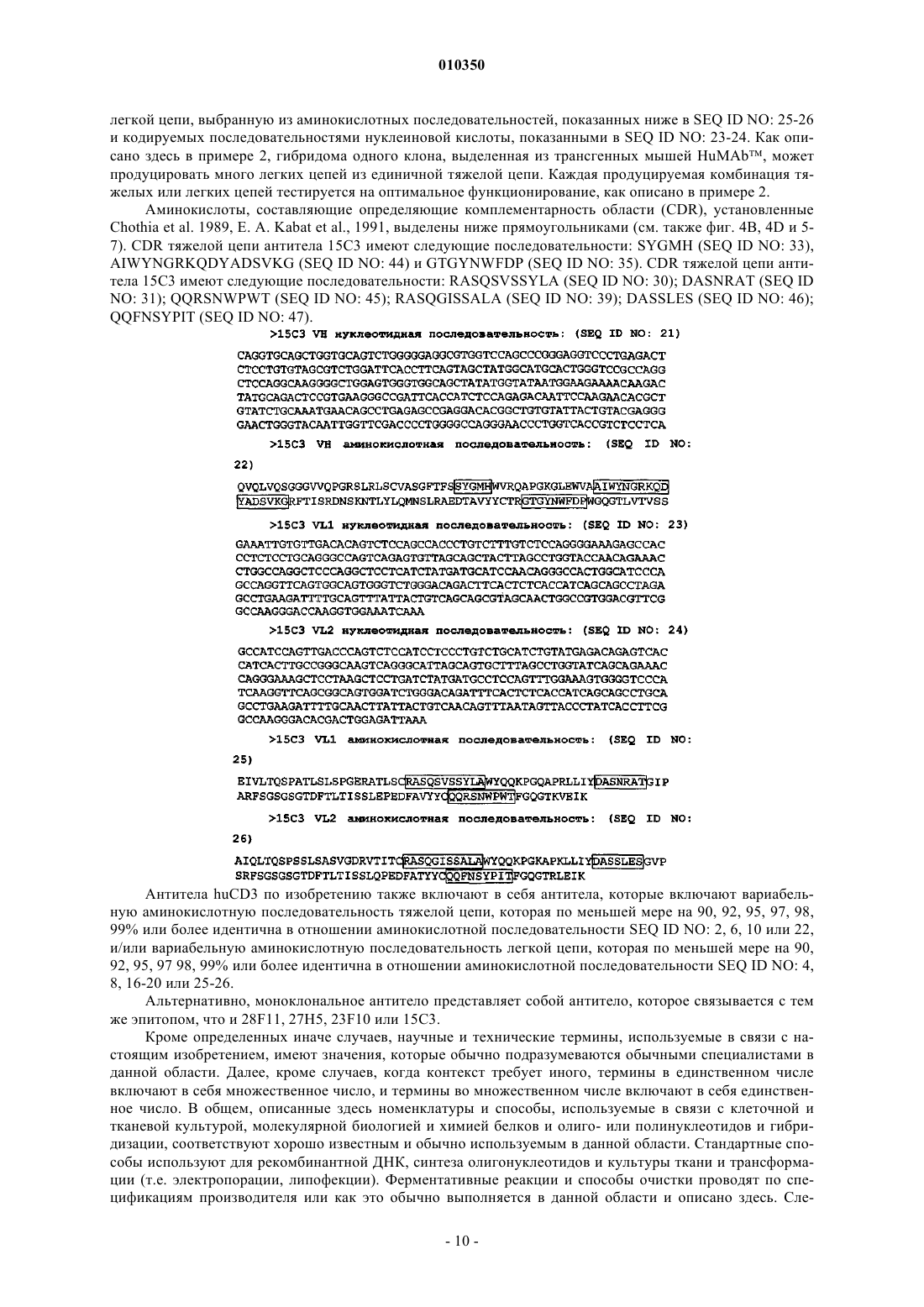

7. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело, где указанное антитело имеет тяжелую цепь с тремя CDR, содержащими аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из аминокислотных последовательностей GYGMH (SEQ ID NO: 27); VIWYDGSKKY YVDSVKG (SEQ ID NO: 28); QMGYWHFDL (SEQ ID NO: 29); SYGMH (SEQ ID NO: 33); IIWYDGSKKNYADSVKG (SEQ ID NO: 34); GTGYNWFDP (SEQ ID NO: 35) и AIWYNGRKQDY ADSVKG (SEQ ID NO: 44), и легкую цепь с тремя CDR, которые включают в себя аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из аминокислотных последовательностей RASQS VSSYLA (SEQ ID NO: 30); DASNRAT (SEQ ID NO: 31); QQRSNWPPLT (SEQ ID NO: 32); RASQSVSSSYLA (SEQ ID NO: 36); GASSRAT (SEQ ID NO: 37); QQYGSSPIT (SEQ ID NO: 38); RASQGISSALA (SEQ ID NO: 39); YASSLQS (SEQ ID NO: 40); QQYYSTLT (SEQ ID NO: 41); DASSLGS (SEQ ID NO: 42); WASQGISSYLA (SEQ ID NO: 43); QQRSNWPWT (SEQ ID NO: 45); DASSLES (SEQ ID NO: 46) и QQFNSYPIT (SEQ ID NO: 47), где указанное антитело связывается с CD3.

8. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело, где указанное антитело имеет тяжелую цепь с тремя CDR, содержащими аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из аминокислотных последовательностей GYGMH (SEQ ID NO: 27); VIWYDGSKKY YVDSVKG (SEQ ID NO: 28); QMGYWHFDL (SEQ ID NO: 29); SYGMH (SEQ ID NO: 33); IIWYDGSKKNYADSVKG (SEQ ID NO: 34); GTGYNWFDP (SEQ ID NO: 35); и AIWYNGRKQDY ADSVKG (SEQ ID NO: 44), где указанное антитело связывается с CD3.

9. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело, где указанное антитело включает в себя вариабельную аминокислотную последовательность тяжелой цепи, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 2, 6, 10 и 22, где указанное антитело связывается с CD3.

10. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело, где указанное антитело имеет легкую цепь с тремя CDR, содержащими аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из аминокислотных последовательностей RASQSVSSYLA (SEQ ID NO: 30); DASNRAT (SEQ ID NO: 31); QQRSNWPPLT (SEQ ID NO: 32); RASQSVSSSYLA (SEQ ID NO: 36); GASSRAT (SEQ ID NO: 37); QQYGSSPIT (SEQ ID NO: 38); RASQGISSALA (SEQ ID NO: 39); YASSLQS (SEQ ID NO: 40); QQYYSTLT (SEQ ID NO: 41); DASSLGS (SEQ ID NO: 42); WASQGISSYLA (SEQ ID NO: 43); QQRSNWPWT (SEQ ID NO: 45); DASSLES (SEQ ID NO: 46) и QQFNSYPIT (SEQ ID NO: 47), где указанное антитело связывается с CD3.

11. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело, где указанное антитело включает в себя вариабельную аминокислотную последовательность легкой цепи, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 4, 8, 16-20, 25 и 26, где указанное антитело связывается с CD3.

12. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело против CD3 или его фрагмент, где указанное антитело включает в себя вариабельную область тяжелой цепи (VH), включающую в себя CDR1 и CDR2, где указанная область кодируется генной последовательностью DP50 VH человеческой зародышевой линии или последовательностью нуклеиновой кислоты, гомологичной в отношении генной последовательности DP50 VH человеческой зародышевой линии.

13. Антитело по п.12, в котором указанная последовательность нуклеиновой кислоты, гомологичная в отношении последовательности DP50 VH зародышевой линии, гомологична в отношении генной последовательности DP50 VH зародышевой линии по меньшей мере на 90%.

14. Антитело по п.12, где указанное антитело далее включает в себя вариабельную область легкой цепи (VL), кодируемую генной последовательностью L6 VL человеческой зародышевой линии или последовательностью нуклеиновой кислоты, гомологичной в отношении генной последовательности L6 VL зародышевой линии.

15. Антитело по п.14, в котором указанная последовательность нуклеиновой кислоты, гомологичная в отношении последовательности L6 VL зародышевой линии, гомологична в отношении генной последовательности L6 VL зародышевой линии по меньшей мере на 90%.

16. Антитело по п.12, где указанное антитело далее включает в себя вариабельную область легкой цепи (VL), кодируемую генной последовательностью L4/18a VL человеческой зародышевой линии, или последовательностью нуклеиновой кислоты, гомологичной в отношении генной последовательности L4/18a VL зародышевой линии.

17. Антитело по п.16, в котором указанная последовательность нуклеиновой кислоты, гомологичная в отношении последовательности L4/18a VL зародышевой линии, гомологична в отношении генной последовательности L4/18a VL зародышевой линии по меньшей мере на 90%.

18. Выделенное, полностью человеческое антитело против CD3 или его фрагмент, где указанное антитело включает в себя CDR1-область VH, содержащую аминокислотную последовательность YGMH (SEQ ID NO: 58).

19. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело против CD3 или его фрагмент, где указанное антитело включает в себя CDR2-область VH, содержащую аминокислотную последовательность DSVKG (SEQ ID NO: 59).

20. Антитело по п.19, в котором указанная CDR2-область VH включает в себя аминокислотную последовательность IWYX1GX2X3X4X5YX6DSVKG (SEQ ID NO: 60).

21. Антитело по п.20, в котором X1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6 представляет собой любую аминокислоту.

22. Антитело по п.20, в котором X1, Х2, Х3 и Х4 представляют собой гидрофильные аминокислоты.

23. Антитело по п.20, в котором X1 представляет собой аспарагин или аспарагиновую кислоту.

24. Антитело по п.20, в котором Х2 представляет собой аргинин или серии.

25. Антитело по п.20, в котором Х3 представляет собой лизин или аспарагин.

26. Антитело по п.20, в котором Х4 представляет собой лизин или глутамин.

27. Антитело по п.20, в котором Х5 представляет собой аспартат, аспарагин или тирозин.

28. Антитело по п.20, в котором Х6 представляет валин или аланин.

29. Антитело по п.20, в котором указанная CDR2-область VH включает в себя аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из AIWYNGRKQDYADSVKG (SEQ ID NO: 69), IIWYDGSKKNYADSVKG (SEQ ID NO: 70), VIWYDGSKKYYVDSVKG (SEQ ID NO: 71) и VIWYDGSNKYYADSVKG (SEQ ID NO: 72).

30. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело против CD3 или его фрагмеэт, где указанное антитело включает в себя CDR3-область VH, содержащий аминокислотную последовательность XAXBGYXCXDFDXE (SEQ ID NO: 61) .

31. Антитело по п.30, в котором XA, XB, XC, XD и XE представляют собой любую аминокислоту.

32. Антитело по п.30, в котором XA и XB представляют собой нейтральные аминокислоты.

33. Антитело по п.30, в котором XD представляет собой ароматическую аминокислоту.

34. Антитело по п.30, в котором ХЕ представляет собой гидрофобную аминокислоту.

35. Антитело по п.30, в котором XA представляет собой глицин или глутамин.

36. Антитело по п.30, в котором XB представляет собой треонин или метионин.

37. Антитело по п.30, в котором XC представляет собой аспарагин или триптофан.

38. Антитело по п.30, в котором XD представляет собой триптофан или гистидин.

39. Антитело по п.30, в котором ХЕ представляет собой пролин или лейцин.

40. Антитело по п.30, в котором указанная CDR3-область VH включает в себя аминокислотную последовательность GTGYNWFDP (SEQ ID NO: 62) или аминокислотную последовательность QMGYWHFDL (SEQ ID NO: 63).

41. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело против CD3 или его фрагмент, где указанное антитело включает в себя каркасную область 2 (FWR2), содержащую аминокислотную последовательность WVRQAPGKGLEWV (SEQ ID NO: 73).

42. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело против CD3 или его фрагмент, где указанное антитело включает в себя каркасную область 3 (FWR3), содержащую аминокислотную последовательность RFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCA (SEQ ID NO: 74).

43. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело против CD3 или его фрагмент, где указанное антитело включает в себя вариабельную область, расположенную в С-концевом направлении от CDR3-области, где указанная вариабельная область содержит аминокислотную последовательность VTVSS (SEQ ID NO: 64) в положении, которое находится в С-концевом направлении от CDR3-области.

44. Антитело по п.43, где указанное антитело включает в себя вариабельную область, расположенную в С-концевом направлении от CDR3-области, где указанная вариабельная область содержит аминокислотную последовательность GTLVTVSS (SEQ ID NO: 65) в положении, которое находится в С-концевом направлении от CDR3-области.

45. Антитело по п.43, где указанное антитело включает в себя вариабельную область, расположенную в С-концевом направлении от CDR3-области, где указанная вариабельная область содержит аминокислотную последовательность WGRGTLVTVSS (SEQ ID NO: 66) в положении, которое находится в С-концевом направлении от CDR3-области.

46. Выделенное, полностью человеческое моноклональное антитело против CD3 или его фрагмент, где указанное антитело связывает эпитоп, который полностью или частично включает в себя аминокислотную последовательность EMGGITQTPYKVSISGT (SEQ ID NO: 67).

47. Выделенное антитело по любому из предшествующих пунктов, где указанное антитело включает в себя мутацию в тяжелой цепи в аминокислотном остатке в положении 234, 235, 265 или 297 или комбинацию таких мутаций и где высвобождение цитокинов из Т-клетки в присутствии указанного антитело снижено по сравнению с высвобождением цитокинов из Т-клетки в присутствии антитела, которое не включает в себя мутацию в тяжелой цепи в положении 234, 235, 265 или 297, или комбинацию таких мутаций.

48. Антитело по п.47, в котором указанная мутация приводит в появлению остатка аланина или глутаминовой кислоты в указанном положении.

49. Антитело по п.47, где указанное антитело содержит по меньшей мере первую мутацию в положении 234 и вторую мутацию в положении 235, где указанная первая мутация приводит к появлению остатка аланина в положении 234, а указанная вторая мутация приводит к появлению остатка глутаминовой кислоты в положении 235.

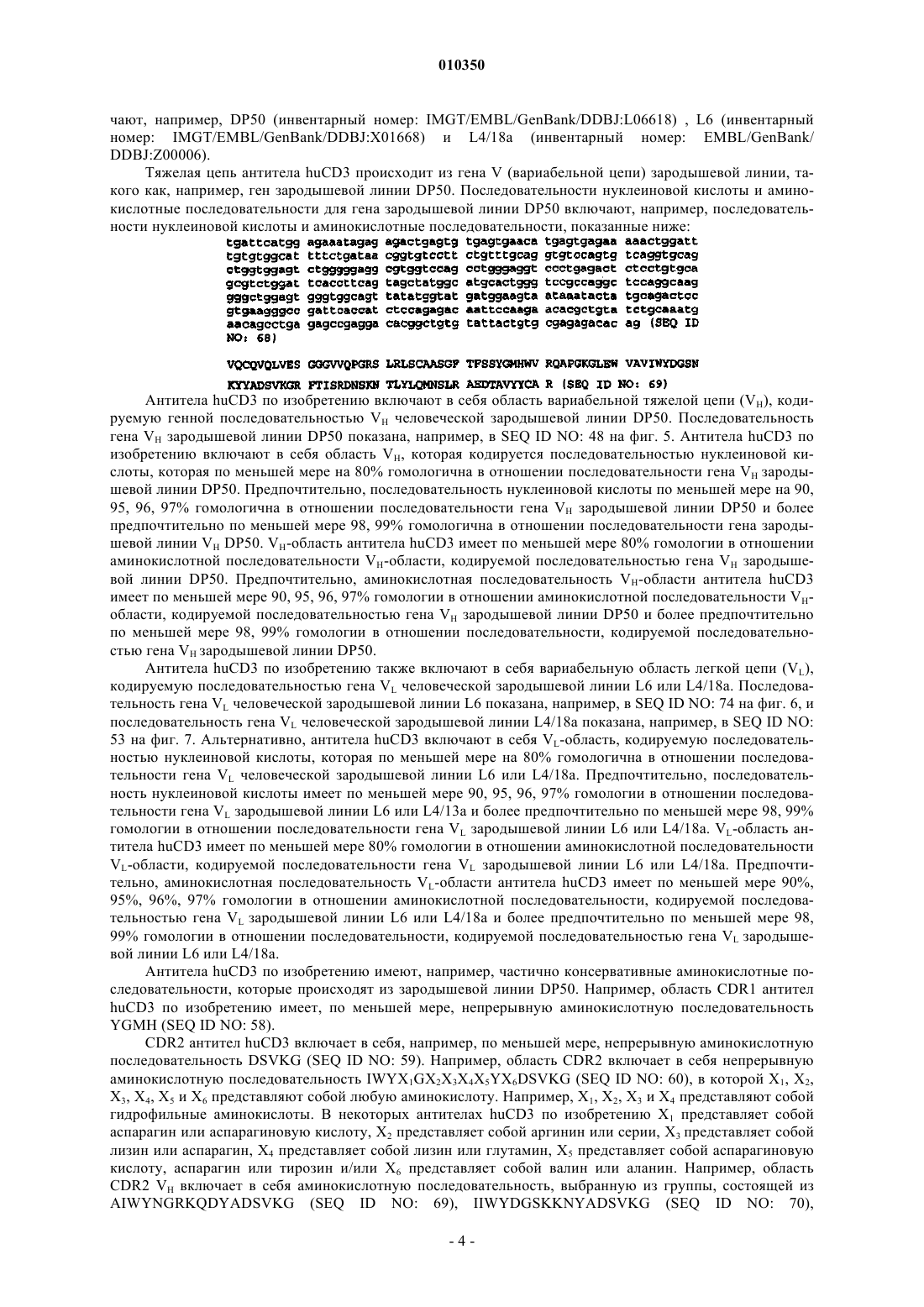

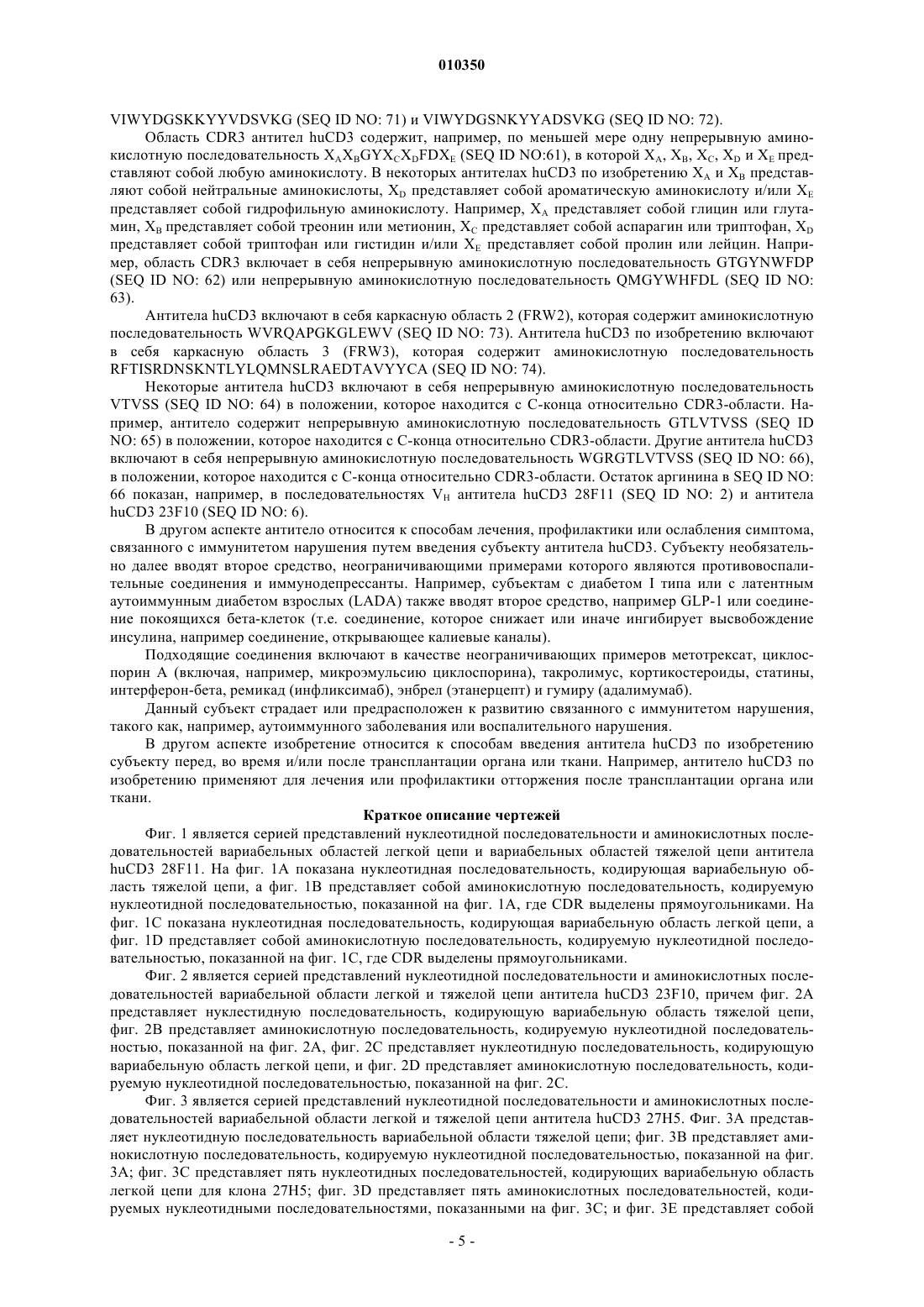

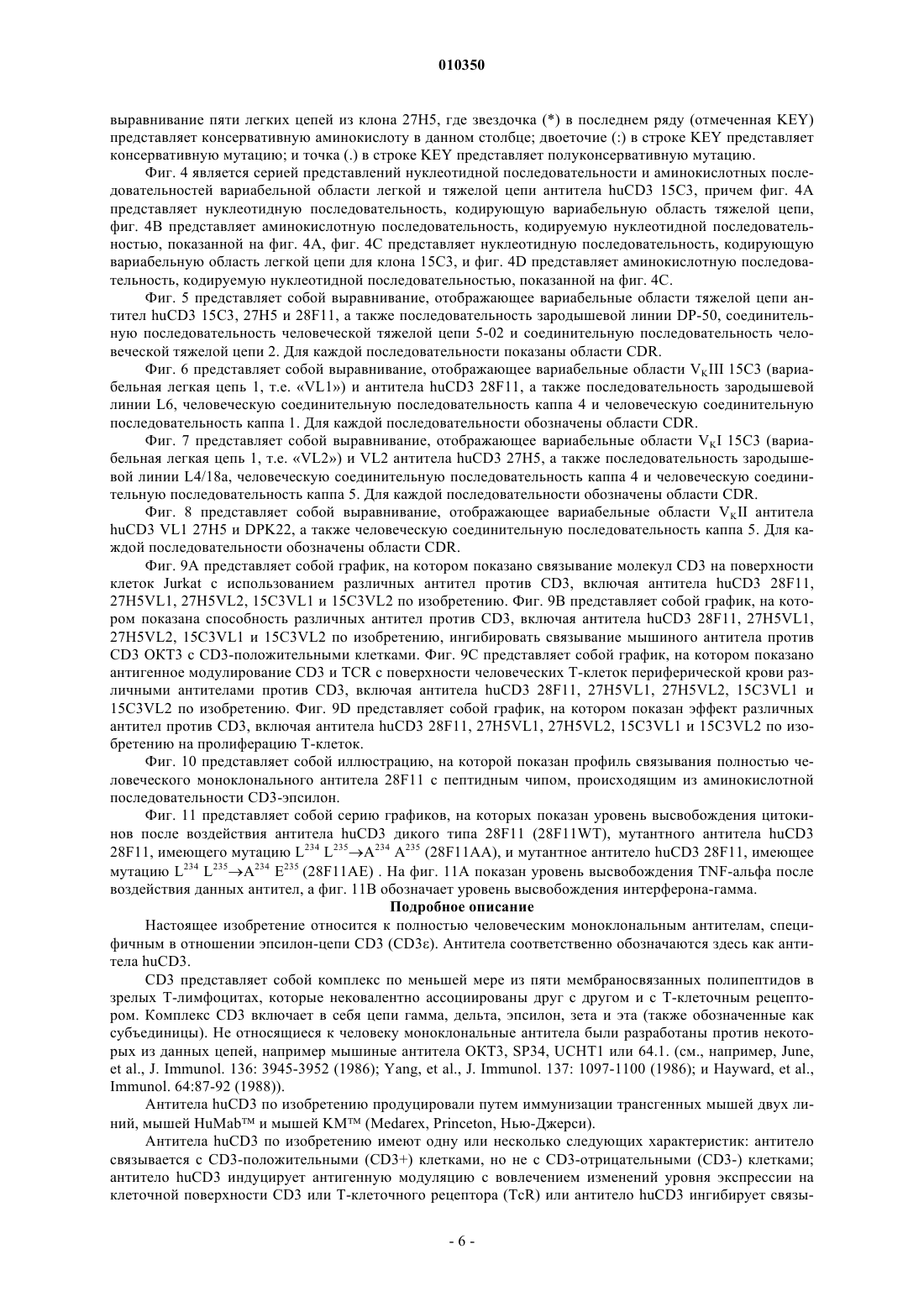

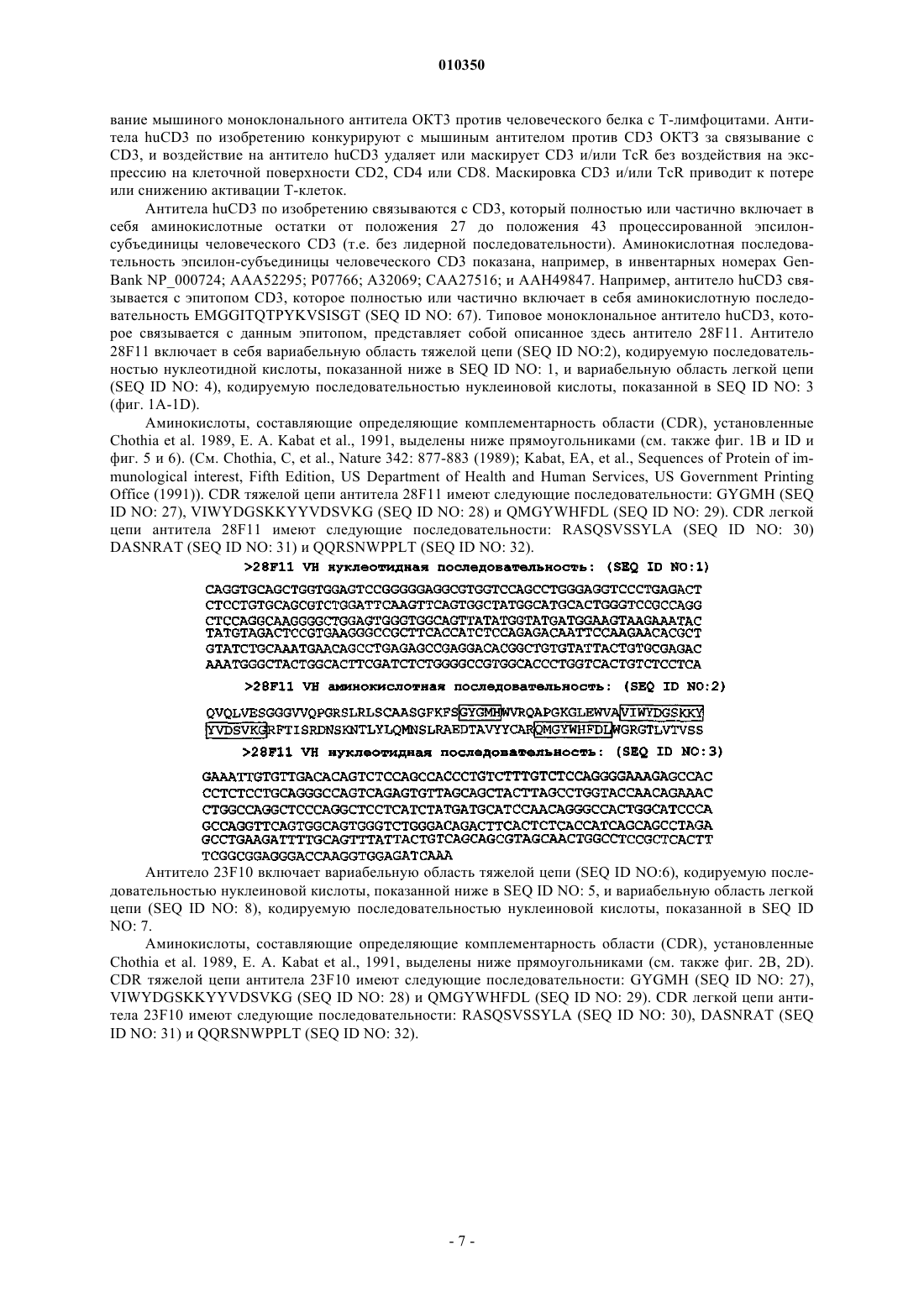

Текст