Способ прогнозирования землетрясений и устройство для его осуществления

Формула / Реферат

1. Способ прогнозирования землетрясений, включающий одновременное периодическое измерение вариаций гравитационной постоянной в двух взаимно перпендикулярных направлениях и силы тяжести, минимум, в трех пунктах регистрации и определение на основе зарегистрированных аномалий времени, силы и места эпицентра землетрясения, отличающийся тем, что дополнительно регистрируют гравитационную постоянную одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, повернутых по отношению к первым измерениям под углом 45°, определяют аномальные вариации зарегистрированных значений гравитационной постоянной и силы тяжести, определяют моменты времени начала аномальных вариаций, зарегистрированных на каждом пункте измерения, осуществляют идентификацию зарегистрированных аномальных вариаций на всех пунктах регистрации, отождествляют идентифицированные аномалии с прохождением тектонических волн под пунктами регистрации, определяют среднюю скорость движения тектонической волны, определяют разницу во времени начальных моментов регистрации аномальных вариаций между двумя пунктами регистрации для всех возможных сочетаний, составляют координатную матрицу карты исследуемой территории и для каждой точки этой матрицы, отождествляя ее с мнимым эпицентром землетрясения, задают начальный момент времени мнимого землетрясения, используя значение средней скорости тектонической волны, вычисляют начальные моменты времени вступления мнимой тектонической волны для каждого пункта регистрации, затем вычисляют разницу между начальными моментами времени вступления мнимой тектонической волны между каждой парой пунктов регистрации во всех сочетаниях и вычитают из нее разницу фактически определенных значений начальных моментов вступлений тектонической волны для аналогичных сочетаний пар пунктов регистрации, определяют отклонения во времени фактических и теоретических значений для каждой ячейки координатной матрицы, составляют координатные матрицы временных отклонений для каждой пары пунктов регистрации во всех сочетаниях, определяют на каждой матрице область с наименьшими отклонениями вычисленных значений, сопоставляют между собой все составленные матрицы, выделяют зону перекрытия максимального числа областей с наименьшими отклонениями и принимают ее за местоположение эпицентра прогнозируемого землетрясения.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фиксируют время момента завершения записи аномальных вариаций, по которому судят о моменте начала землетрясения, а по графикам зависимости периода аномалии и амплитуды аномалии от магнитуды судят о магнитуде землетрясения, определяют для каждого пункта измерений число аномальных вариаций с идентичными характеристиками, по которому судят о количестве прогнозируемых землетрясений.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что строят статистически достоверный график зависимости между частотой или периодом зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной и расстоянием от регистрирующего пункта до эпицентра землетрясения на основании записей уже произошедших землетрясений, вычисляют частотный спектр или периодограмму зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной во всех пунктах регистрации, по графику определяют вероятное расстояние от каждого регистрирующего пункта до вероятного эпицентра прогнозируемого землетрясения, принимают вычисленное расстояние за радиус окружности с центром в пункте регистрации и на карте наносят окружности с вычисленными радиусами вокруг каждого пункта регистрации, при этом область перекрытия максимального числа окружностей принимают за область эпицентра прогнозируемого землетрясения.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что регистрируют аномальные отклонения показаний наклономера, определяют аномальные отклонения, совпадающие по времени с аномальными вариациями гравитационной постоянной и силы тяжести, определяют азимуты направлений преимущественных отклонений наклономера на основании построения диаграммы направленности для каждого пункта регистрации и проводят на карте через пункты регистрации прямые по этим азимутам, при этом область максимального пересечения прямых принимают за область эпицентра прогнозируемого землетрясения.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что определяют момент первого вступления вариаций силы тяжести и принимают его за вступление продольной тектонической волны, определяют момент первого вступления аномальных вариаций зарегистрированных значений гравитационной постоянной и принимают его за вступление поперечной тектонической волны, отождествляют кинематику движения тектонической и сейсмической волн и определяют местоположения эпицентра землетрясения с помощью сейсмологического метода засечек.

6. Устройство для прогнозирования землетрясений по п.1, содержащее вакуумную камеру и находящиеся в ней подвешенные на нитях два взаимно перпендикулярно размещенных коромысла с малыми по массе грузами на концах, размещенные между коромыслами два больших по массе груза, гравиметр, систему регистрации отклонений коромысел и гравиметра, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит вакуумную камеру с двумя коромыслами, подвешенными на нитях с малыми по массе грузами на концах, и размещенные между коромыслами два больших по массе груза, причем система из коромысел и больших по массе грузов в дополнительной вакуумной камере повернута под углом 45° по отношению к системе из первых коромысел с большими по массе грузами из основной вакуумной камеры, при этом обе вакуумные камеры установлены на основании, которое снабжено наклономером.

Текст

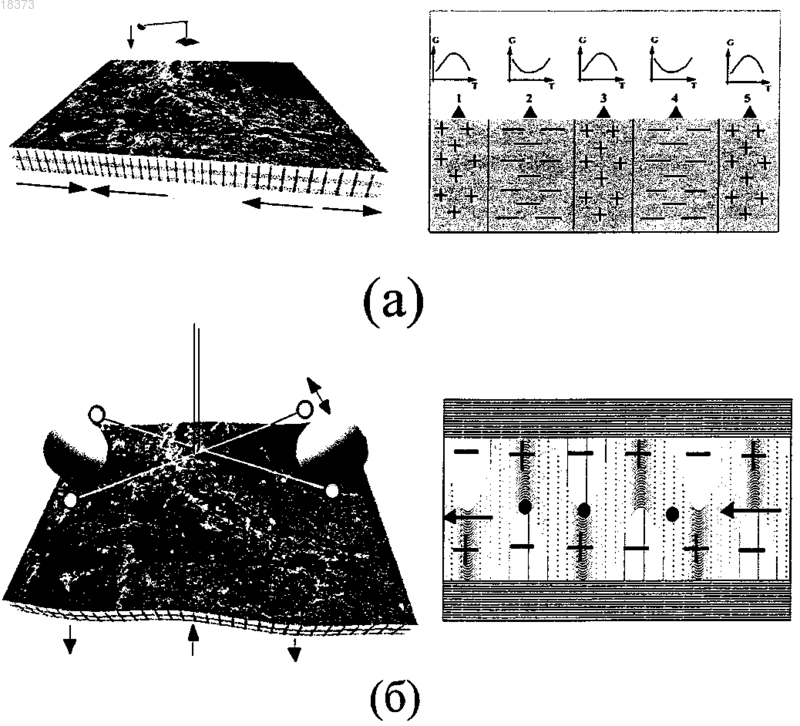

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Изобретение относится к краткосрочному прогнозированию землетрясений. Сущность изобретения заключается в регистрации аномальных вариаций значений гравитационной постоянной перед сильными землетрясениями в четырех направлениях под углом 45 относительно друг друга, силы тяжести и наклонов земной поверхности, минимум, в трех пунктах регистрации. Отождествляют зарегистрированные гравитационные аномалии с прохождением тектонических волн под пунктами регистрации и на основании параметров аномалий и кинематики тектонических волн определяют местоположение эпицентра, магнитуду, период времени возникновения и количество прогнозируемых землетрясений. Устройство для прогнозирования землетрясений содержит вакуумную камеру и находящуюся в ней подвешенную на нитях пару перпендикулярно размещенных коромысел с малыми грузами на концах, размещенные между коромыслами два больших груза, гравиметр, систему регистрации отклонений коромысел и гравиметра, вторую пару коромысел, подвешенных на нитях с малыми грузами на концах, и размещенные между ними два больших груза, причем система из второй пары коромысел и больших грузов повернута под углом 45 по отношению к первой паре коромысел с большими грузами между ними, а на основании устройства установлен наклономер.(71)(72)(73) Заявитель, изобретатель и патентовладелец: ХАЛИЛОВ ЭЛЬЧИН НУСРАТ ОГЛЫ Изобретение относится к краткосрочному прогнозированию землетрясений и может быть использовано для снижения жертв и негативных последствий сильных землетрясений. Краткосрочное прогнозирование землетрясений остается по-прежнему одной из наиболее актуальных проблем человечества, так как ее эффективное решение позволяет государственным структурам и населению своевременно подготовиться к ожидаемой катастрофе и максимально сократить возможные жертвы и другие негативные последствия сильного землетрясения. Подавляющее большинство способов прогнозирования землетрясений основано на регистрации предвестников землетрясений, к которым, прежде всего, относятся изменение геофизических, геохимических, механических, геологических, метеорологических и иных параметров среды в эпицентральной области готовящегося сильного землетрясения. Указанные способы краткосрочного прогнозирования землетрясений используют базовый принцип, заключающийся в том, что аномальные изменения одновременно нескольких регистрируемых параметров среды свойственны только для эпицентральной области готовящегося землетрясения и их проявления усиливаются по мере приближения к эпицентру. Поэтому для мониторинга параметров среды выбираются потенциально наиболее опасные очаговые зоны возможных сильных землетрясений и вокруг них создается густая сеть прогностических станций, непрерывно регистрирующих изменения параметров среды, при этом наибольшее число регистрирующих станций стараются разместить непосредственно в эпицентральной зоне потенциального очага землетрясения. Между тем, несмотря на увеличение числа регистрируемых параметров среды и числа регистрирующих станций в системе мониторинга потенциальных очагов землетрясений, эффективность краткосрочных прогнозов не увеличивается соразмерно затраченным усилиям. В настоящее время известно более 300 предвестников землетрясений различного характера и природы. В последние годы рядом ученых были опубликованы результаты исследований, свидетельствующие о возможности регистрации предвестников сильных землетрясений на расстояниях более 5000 км, а в некоторых случаях превышающих 10000 км [1, стр. 302-303]. Так, в результате исследований, проводимых кафедрой физики Земли Петербургского Государственного Университета, сейсмогравиметрическим комплексом в Петербурге зарегистрирована долговременная деформация растяжения (по вертикали) продолжительностью 12 суток, которая предваряла цикл сильных землетрясений декабря 2004 г., включая сильнейшее землетрясение на севере о-ва Суматра 26.01.2004, вызвавшее катастрофическое цунами. Перед каждым сильным землетрясением зарегистрированы деформации меньшей продолжительности (1-2 суток), наблюдавшиеся и ранее. Отмечено также возрастание интенсивности сейсмогравитационных колебаний, сопутствующее этим деформациям, начало которого всегда опережало момент разрыва сильных землетрясений на 1-4 суток. При этом были сделаны первые оценки скорости и длины волн. Низкоскоростные волны (скорости от 0,035 до 0,068 км/с) сейсмической природы имели длины от 1520 до 7310 км. В результате анализа полученных данных ученые пришли к выводу о том, что наблюдаемые колебания связаны с деформационными процессами, протекающими внутри континента со сложной блочно-иерархической структурой [2]. В ряде работ [3, 4] установлено, что перед сильными землетрясениями на сейсмических станциях,находящихся на расстояниях более 3000 км от эпицентров, проявлялась синхронизация микросейсмического фона. Авторами исследований (Соболев Г.А. и др., 2007; Любушкин, 2008) предлагается использовать этот эффект в качестве предвестника при прогнозе сильных землетрясений. Было установлено, что сейсмические станции на больших удалениях от эпицентров сильных землетрясений регистрировали синхронные колебания микросейсмического шума с периодами 1-3 ч за несколько суток до толчка. Результаты исследований предвестников землетрясений на больших расстояниях от их эпицентров,проводимые Глобальной сетью прогнозирования землетрясений (GNFE) и международной группой ученых из Индонезии, Азербайджана, Пакистана, Турции и Украины, показали, что за 3 дня до катастрофического землетрясения в Японии, произошедшего 11 марта 2011 г. с магнитудой 8,9, станции прогнозирования землетрясений ATROPATENA зарегистрировали интенсивные вариации гравитационной постоянной и силы тяжести. Измеренные вариации были последовательно зарегистрированы станциями прогнозирования землетрясений, размещенными в Исламабаде (Пакистан), Баку (Азербайджан) и Стамбуле(Турция). Международная группа ученых пришла к выводу, что станциями была зарегистрирована тектоническая волна (волна напряжений), которая генерировалась очагом готовящегося землетрясения за 34 дня до толчка. Была вычислена также примерная скорость этой волны, которая составила от 35 до 45 км/ч в материковой части земной коры. В работе отмечается, что в океанической части земной коры скорость тектонических волн может достигать 100 км/ч. По мнению авторов исследования, тектоническая волна генерируется в момент пластической деформации среды, предшествующей разрыву (или сдвигу по разлому) [5]. Таким образом, генерируемые очагами будущих землетрясений тектонические волны представляют собой механические низкоскоростные волны напряжений, которые перемещаются в литосфере аналогично сейсмическим волнам, но обладают значительно большей энергией и длиной волны. Поэтому в процессе их движения там, где проходит фронт тектонической волны, в результате попеременного сжатия и растяжения среды изменяется подавляющее большинство ее параметров [2]. Вышеописанные результаты исследований показывают, что в большинстве существующих способов краткосрочного прогнозирования землетрясений регистрируются одновременно локальные и дальнодействующие предвестники землетрясений. Поэтому зачастую за основу локального краткосрочного прогноза землетрясения (в радиусе нескольких сотен километров от эпицентра землетрясения) принимались дальнодействующие предвестники от очагов землетрясений, находящихся на огромных расстояниях от регистрирующих пунктов (до 10000 км) [1, стр. 304]. Известен способ прогнозирования землетрясений, в соответствии с которым осуществляют измерение в области потенциального очага землетрясений электростатического поля над очагом, выделяют модулирующую функцию регистрируемого сигнала, определяют период Т и наклон K касательных к нарастающему по времени размаху амплитуды этой функции, прогнозируют время удара t, отсчитываемое от момента начала регистрации модулирующей функции по специальной формуле [6]. Недостатком данного способа является низкая эффективность и высокая погрешность, связанные с тем, что в способе не учитывают возможность возникновения аналогичных изменений электростатического поля в атмосфере над очагом землетрясения в момент прохождения через очаговую зону тектонической волны, генерируемой очагом другого готовящегося землетрясения, находящегося на определенном удалении от области регистрации. Известно, что электростатические эффекты в земной коре возникают в результате сжатия и растяжения пьезокристаллических минералов, например кварца. Процессы механического сжатия и растяжения свойственны также тектоническим волнам. Очевидно, что готовящихся в мире очагов сильных землетрясений может быть достаточно много, и тектонические волны, генерируемые их очагами, будут регистрироваться в качестве аномальных изменений параметров среды везде, где проходят фронты тектонических волн [1, стр. 313]. Невозможность отличить изменения параметров электростатического поля, возникающие при подготовке наблюдаемого потенциального очага землетрясения, от изменений, вызванных прохождением тектонических волн, генерируемых очагами других готовящихся землетрясений, делает данный способ малоэффективным. Известен способ прогнозирования землетрясений, основанный на регистрации пакетов акустических волн и интервалов времени между ними в диапазоне частот 20-60 кГц, возникающих в очаговой зоне перед началом сильного землетрясения в результате интенсивного трещинообразования, вызванного критическими механическими напряжениями. По времени появления пакетов акустических волн судят о времени предстоящего землетрясения и по соответствующей формуле, учитывающей время между пакетами акустических импульсов, а также разности скоростей акустических волн в атмосфере и в земной коре, вычисляют расстояние от точки регистрации до предполагаемого эпицентра землетрясения [7]. Недостатком данного способа является низкая эффективность и достоверность, что связано с невозможностью отличить регистрируемый акустический предвестник землетрясения, возникающий в наблюдаемом потенциальном очаге землетрясения, от аналогичного акустического эффекта, возникающего при прохождении через контролируемую среду фронта тектонической волны, генерируемой другим готовящимся очагом сильного землетрясения, находящимся на определенном расстоянии до пункта регистрации. Дело в том, что при прохождении тектонической волны в области ее фронта возникают интенсивные механические напряжения, которые вызывают акустическую эмиссию в напряженных зонах и вызывают модуляцию постоянных существующих в земной коре высокочастотных акустических шумов. Модулированный тектонической волной акустический шум и акустическая эмиссия могут быть практически неотличимы от пакетов акустических импульсов, возникающих непосредственно в самой очаговой зоне. В результате возникает ошибочная интерпретация модулированных тектонической волной шумов в качестве предвестников землетрясения в контролируемом очаге, что приводит к появлению ложных прогнозов землетрясений и снижению достоверности данного способа. Наиболее близким техническим решением является способ прогнозирования землетрясений, включающий одновременное периодическое измерение вариаций гравитационной постоянной с помощью весов Кавендиша в двух взаимно перпендикулярных направлениях и силы тяжести, минимум, в трех пунктах регистрации и определение на основе зарегистрированных аномалий времени, силы и места эпицентра землетрясения. Определение местоположения эпицентра будущего землетрясения в данном способе основано на установленном факте идентичности характеров зарегистрированных трехмерных гравитационных аномалий в пределах одной очаговой зоны, ограниченной единым сейсмотектоническим блоком земной коры. Для этих очаговых зон создаются "портреты" зарегистрированных аномалий. Трехмерные вариации гравитационного поля в других тектонических блоках, соответственно, обладают иными "портретами", в то же время схожими между собой в пределах данного тектонического блока. Для определения эпицентра землетрясения в указанном способе зарегистрированные трехмерные вариации гравитационного поля тщательно анализируются для разных очаговых зон и создаются портреты наиболее характерных аномалий для каждого сейсмотектонического блока, которые заносятся в базу данных. Таким образом, для определения местоположения прогнозируемого землетрясения проводят сравнение "портретов" трехмерных аномалий гравитационного поля, зарегистрированных перед предполагаемым землетрясением, с "портретами" аномалий, содержащихся в базе данных, и при обнаружении максимально схожих "портретов" очаговую область со схожим "портретом" в базе данных принимают за эпицентральную область прогнозируемого землетрясения [8]. В данном способе используется также вто-2 018373 рой метод определения местоположения эпицентра, в соответствии с которым осуществляют вычисление азимутана эпицентр предполагаемого землетрясения по формуле tg= AY/AX, где- угол между направлением станции на север и направлением на эпицентр, AY - амплитуда вариации гравитационной постоянной для оси Y, AX - амплитуда вариации гравитационной постоянной для оси X. Область пересечения вычисленных азимутов, минимум, от трех станций и будет являться эпицентральной областью прогнозируемого землетрясения. Недостатком данного способа является недостаточная точность, связанная с тем, что определение эпицентральной области предполагаемого землетрясения на основе "портрета" записи трехмерных вариаций гравитационного поля ограничено границами сейсмотектонического блока, к которому привязан данный "портрет". При этом необходимо учитывать, что сейсмотектонический блок может иметь достаточно большие размеры. Недостатком метода определения местоположения эпицентра прогнозируемого землетрясения, основанного на вычислении азимутов, является то, что измерение в двух взаимно перпендикулярных направлениях вариаций гравитационной постоянной имеет не круговую, а близкую к эллиптической диаграмму направленности из-за размещения больших масс по одной оси. В результате этого, чувствительность данного способа будет зависеть от ориентации регистрирующего прибора по отношению к тектонической волне, из-за чего амплитуды отклонений весов Кавендиша могут быть не точными. Известно устройство [9] для прогнозирования землетрясений, предназначенное для регистрации изменений электростатического поля над потенциальным очагом готовящегося землетрясения перед толчком. Сущность этого устройства заключается в том, что измерительные каналы разносят друг от друга на расстояние, соизмеримое с размерами зоны землетрясения. Осуществляют балансировку дифференциальной мостовой схемы таким образом, чтобы ее выходное напряжение в отсутствие сигнала предвестника было близким к нулю и не превышало напряжения установленного порога порогового элемента. При возникновении сильного электростатического поля его величина в точках размещения разнесенных измерителей будет существенно отличаться. Световой сигнал от генератора оптического излучения по волоконно-оптическим линиям передается к чувствительным элементам электрооптических датчиков. Промодулированный световой поток по волоконно-оптической линии передают на фотоприемник, который преобразует оптический сигнал в электрический. Появление признака-предвестника в виде сильного электростатического поля приводит к разбалансировке дифференциальной мостовой схемы. Через некоторое время выходное напряжение схемы превысит пороговое напряжение элемента, задаваемое от программируемой схемы выборки. Срабатывание порогового элемента определяют сервисной программой. Недостатком данного устройства является низкая эффективность, связанная с непосредственной зависимостью регистрируемого им изменения электростатического поля в области очага готовящегося землетрясения от вещественного состава земной коры в районе регистрации. Известно, что вещественный состав земной коры весьма неоднороден, и в одних местах земная кора может содержать большое число пород с пьезоэлектрическими характеристиками, а в других - незначительное. Поэтому установление правильного порога срабатывания в зависимости от величины электростатического поля весьма затруднено. С другой стороны, возникновение сильного электростатического поля в атмосфере и земной коре наблюдают не только перед землетрясениями, но также во время грозовых разрядов, при движении атмосферных фронтов в зонах их контакта, во время сильных магнитных бурь, солнечных вспышек и других явлений, вызывающих повышение уровня атмосферного электричества. Во всех указанных случаях данное устройство будет срабатывать, что приведет к ложным сигналам. Кроме того, недостатком данного устройства является низкая эффективность и достоверность, что связано с невозможностью отличить регистрируемые электростатические предвестники землетрясений, возникающие перед землетрясением в контролируемой очаговой зоне, от аналогичных электростатических предвестников, возникающих в результате прохождения через область размещения пункта регистрации фронта тектонической волны, генерируемой очагом другого готовящегося землетрясения, находящегося на определенном удалении от пункта регистрации. Известно устройство для прогнозирования землетрясения, содержащее последовательно соединенные приемник сигналов, усилитель, пороговое устройство и регистратор, в котором также дополнительно введен анализатор спектра частот, выполненный в виде набора узкополосных фильтров с шириной полосы пропускания не более 3 кГц и включенный между усилителем и пороговым устройством [7]. Недостатком данного устройства является низкая эффективность и достоверность, что связано с невозможностью отличить регистрируемые акустические предвестники землетрясений, возникающие перед землетрясением в контролируемой очаговой зоне, от аналогичных акустических предвестников, возникающих в результате прохождения через область размещения пункта регистрации фронта тектонической волны, генерируемой очагом другого готовящегося землетрясения, находящегося на определенном удалении от пункта регистрации. Наиболее близким техническим решением устройства для прогнозирования землетрясений является устройство, содержащее вакуумную камеру и находящиеся в ней подвешенные на нитях два взаимно перпендикулярно размещенных коромысла с малыми грузами на концах, размещенные между коромыс-3 018373 лами два больших груза, гравиметр, систему регистрации отклонений коромысел и гравиметра [10]. Недостатком данного устройства является недостаточная точность, связанная с неравномерной диаграммой направленности при регистрации трехмерных вариаций гравитационного поля перед сильными землетрясениями. При этом, устройство более чувствительно в направлении вдоль оси размещения больших грузов. Таким образом, результаты регистрации вариаций гравитационного поля зависят от ориентации устройства по отношению к направлению движения тектонической волны. Задачей предполагаемого изобретения является повышение точности и достоверности краткосрочного прогнозирования землетрясений. Поставленная задача решается способом, включающим одновременное периодическое измерение вариаций гравитационной постоянной в двух взаимно перпендикулярных направлениях и силы тяжести,минимум, в трех пунктах регистрации и определение на основе зарегистрированных аномалий времени,силы и места эпицентра землетрясения, где согласно изобретению для повышения точности и достоверности дополнительно регистрируют гравитационную постоянную одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, повернутых по отношению к первым измерениям под углом 45, определяют аномальные вариации зарегистрированных значений гравитационной постоянной и силы тяжести, определяют моменты времени начала аномальных вариаций, зарегистрированных на каждом пункте измерения, осуществляют идентификацию зарегистрированных аномальных вариаций на всех пунктах регистрации, отождествляют идентифицированные аномалии с прохождением тектонических волн под пунктами регистрации, определяют среднюю скорость движения тектонической волны, определяют разницу во времени начальных моментов регистрации аномальных вариаций между двумя пунктами регистрации для всех возможных сочетаний, составляют координатную матрицу карты исследуемой территории и для каждой точки этой матрицы, отождествляя ее с мнимым эпицентром землетрясения, задают начальный момент времени мнимого землетрясения, используя значение средней скорости тектонической волны,вычисляют начальные моменты времени вступления мнимой тектонической волны для каждого пункта регистрации, затем вычисляют разницу между начальными моментами времени вступления мнимой тектонической волны между каждой парой пунктов регистрации во всех сочетаниях и вычитают из нее разницу фактически определенных значений начальных моментов вступлений тектонической волны для аналогичных сочетаний пар пунктов регистрации, определяют отклонения во времени фактических и теоретических значений для каждой ячейки координатной матрицы, составляют координатные матрицы временных отклонений для каждой пары пунктов регистрации во всех сочетаниях, определяют на каждой матрице область с наименьшими отклонениями вычисленных значений, сопоставляют между собой все составленные матрицы, выделяют зону перекрытия максимального числа областей с наименьшими отклонениями и принимают ее за местоположение эпицентра прогнозируемого землетрясения; для определения времени начала и силы землетрясения, а также числа землетрясений согласно изобретению фиксируют время момента завершения записи аномальных вариаций, по которому судят о моменте начала землетрясения, а по графикам зависимости периода аномалии и амплитуды аномалии от магнитуды судят о магнитуде землетрясения, определяют для каждого пункта измерений число аномальных вариаций с идентичными характеристиками, по которому судят о количестве прогнозируемых землетрясений; для повышения достоверности определения эпицентра прогнозируемого землетрясения, согласно изобретению, строят статистически достоверный график зависимости между частотой зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной и расстоянием от регистрирующего пункта до эпицентра землетрясения на основании записей уже произошедших землетрясений, вычисляют частотный спектр зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной во всех пунктах регистрации, по графику определяют вероятное расстояние от каждого регистрирующего пункта до вероятного эпицентра прогнозируемого землетрясения, принимают вычисленное расстояние за радиус окружности с центром в пункте регистрации и на карте наносят окружности с вычисленными радиусами вокруг каждого пункта регистрации, при этом область перекрытия максимального числа окружностей принимают за область эпицентра прогнозируемого землетрясения; согласно изобретению для повышения достоверности определения эпицентра прогнозируемого землетрясения регистрируют аномальные отклонения показаний наклономера, определяют аномальные отклонения, совпадающие по времени с аномальными вариациями гравитационной постоянной и силы тяжести, определяют азимуты направлений преимущественных отклонений наклономера на основании построения диаграммы направленности для каждого пункта регистрации и проводят на карте через пункты регистрации прямые по этим азимутам, при этом область максимального пересечения прямых принимают за область эпицентра прогнозируемого землетрясения; согласно изобретению для повышения достоверности определения эпицентра прогнозируемого землетрясения определяют момент первого вступления вариаций силы тяжести и принимают его за вступление продольной тектонической волны, определяют момент первого вступления аномальных вариаций зарегистрированных значений гравитационной постоянной и принимают его за вступление поперечной тектонической волны, отождествляют кинематику движения тектонической и сейсмической волн и определяют местоположение эпицентра землетрясения с помощью сейсмологического метода засечек; устройство для прогнозирования землетрясений, содержащее вакуумную камеру и находящиеся в ней подвешенные на нитях два взаимно перпендикулярно размещенных коромысла с малыми грузами на концах, размещенные между коромыслами два больших груза, гравиметр, систему регистрации отклонений коромысел и гравиметра, согласно изобретению дополнительно содержит два коромысла, подвешенные на нитях с малыми грузами на концах, и размещенные между коромыслами два больших груза,причем система из дополнительных коромысел и больших грузов повернута под углом 45 по отношению к первым коромыслам с большими грузами между ними, при этом на основании устройства дополнительно установлен наклономер. Сущность изобретения заключается в использовании принципиально нового физического эффекта,не известного ранее, а именно аномальных вариаций значений гравитационной постоянной, регистрируемых от нескольких суток до двух недель перед сильными землетрясениями, находящимися на больших расстояниях от регистрирующего устройства (до 10000 км). Регистрируемые аномальные вариации гравитационной постоянной не отражают изменение самой измеряемой константы G, а фиксируют появление избыточных масс, возникающих в результате движения тектонических волн (волн напряжений),генерируемых очагами готовящихся землетрясений. Тектонические волны, проходя под регистрирующими устройствами, периодически изменяют плотность окружающих устройство пород земной коры и,как следствие, их массу, что вызывает появление переменного гравитационного поля, приводящего в движение коромысла в весах Кавендиша. С помощью весов Кавендиша и гравиметра одновременно осуществляют периодическое измерение вариаций гравитационной постоянной в четырех направлениях под равными углами 45 по отношению друг к другу и силу тяжести, минимум, в трех пунктах регистрации. После этого определяют аномальные вариации зарегистрированных, значений гравитационной постоянной и силы тяжести, определяют моменты времени начала аномальных вариаций, зарегистрированных на каждом пункте измерения, и осуществляют идентификацию зарегистрированных аномальных вариаций на всех пунктах регистрации,отождествляют идентифицированные аномалии с прохождением тектонических волн под пунктами регистрации. Затем определяют среднюю скорость движения тектонической волны, определяют разницу во времени начальных моментов регистрации аномальных вариаций между двумя пунктами регистрации для всех возможных сочетаний, составляют координатную матрицу карты исследуемой территории и для каждой точки этой матрицы, отождествляя ее с мнимым эпицентром землетрясения, задают начальный момент времени мнимого землетрясения, используя значение средней скорости тектонической волны. Вычисляют начальные моменты времени вступления мнимой тектонической волны для каждого пункта регистрации, затем вычисляют разницу между начальными моментами времени вступления мнимой тектонической волны между каждой парой пунктов регистрации во всех сочетаниях и вычитают из нее разницу фактически определенных значений начальных моментов вступлений тектонической волны для аналогичных сочетаний пар пунктов регистрации. После этого определяют отклонения во времени фактических и теоретических значений для каждой ячейки координатной матрицы, составляют координатные матрицы временных отклонений для каждой пары пунктов регистрации во всех сочетаниях и определяют на каждой матрице область с наименьшими отклонениями вычисленных значений. Сопоставляют между собой все составленные матрицы, выделяют зону перекрытия максимального числа областей с наименьшими отклонениями и принимают ее за местоположение эпицентра прогнозируемого землетрясения. Для определения времени начала и силы землетрясения, а также числа землетрясений фиксируют время момента завершения записи аномальных вариаций, по которому судят о моменте начала землетрясения, а по графикам зависимости периода аномалии и амплитуды аномалии от магнитуды определяют для каждого пункта измерений число вариаций с идентичными характеристиками, по которому судят о количестве прогнозируемых землетрясений. Для повышения достоверности определения эпицентра прогнозируемого землетрясения строят статистически достоверный график зависимости между частотой или периодом зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной и расстоянием от регистрирующего пункта до эпицентра землетрясения на основании записей уже произошедших землетрясений, вычисляют частотный спектр или периодограмму зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной во всех пунктах регистрации, по графику определяют вероятное расстояние от каждого регистрирующего пункта до вероятного эпицентра прогнозируемого землетрясения, принимают вычисленное расстояние за радиус окружности с центром в пункте регистрации и на карте наносят окружности с вычисленными радиусами вокруг каждого пункта регистрации, при этом область перекрытия максимального числа окружностей принимают за область эпицентра прогнозируемого землетрясения. Для повышения достоверности определения эпицентра прогнозируемого землетрясения регистрируют аномальные отклонения показаний наклономера, определяют аномальные отклонения, совпадающие по времени с аномальными вариациями гравитационной постоянной и силы тяжести, определяют азимуты направлений преимущественных отклонений наклономера на основании построения диаграммы направленности для каждого пункта регистрации и проводят на карте через пункты регистрации прямые по этим азимутам, при этом область максимального пересечения прямых принимают за область эпицен-5 018373 тра прогнозируемого землетрясения. Для повышения достоверности определения эпицентра прогнозируемого землетрясения определяют момент первого вступления вариаций силы тяжести и принимают его за вступление продольной тектонической волны, определяют момент первого вступления аномальных вариаций зарегистрированных значений гравитационной постоянной и принимают его за вступление поперечной тектонической волны,отождествляют кинематику движения тектонической и сейсмической волн и определяют местоположения эпицентра землетрясения с помощью сейсмологического метода засечек. Сущность устройства для прогнозирования землетрясений, содержащего вакуумную камеру и находящиеся в ней подвешенные на нитях два взаимно перпендикулярно размещенных коромысла с малыми грузами на концах, размещенные между коромыслами два больших груза, гравиметр, систему регистрации отклонений коромысел и гравиметра, заключается в том, что оно дополнительно содержит два коромысла, подвешенные на нитях с малыми грузами на концах, и размещенные между коромыслами два больших груза, причем система из дополнительных коромысел и больших грузов повернута под углом 45 по отношению к первым коромыслам с большими грузами между ними, при этом на основании устройства дополнительно установлен наклономер. Философия краткосрочного прогнозирования землетрясений не претерпела существенных изменений на протяжении всей истории своего существования. В основе всех технологий краткосрочного прогнозирования землетрясений лежит создание сети станций, регистрирующих изменения геофизических,геохимических, гидрогеологических и иных параметров геологической среды перед сильными землетрясениями вблизи потенциальных очагов возможных землетрясений. Считается, что чем больше станций и чем они ближе к потенциальному очагу землетрясения, тем выше вероятность успешного прогноза. Между тем, на практике все оказалось гораздо сложнее. Несмотря на увеличение числа станций в непосредственной близости от потенциальных очагов, вероятность достоверности краткосрочных прогнозов так и не перешла планку в 65-70%. В работах [2, 5, 8] авторы приходят к заключению, что основной причиной длиннопериодных трехмерных вариаций гравитационного поля являются тектонические волны, генерируемые очагом землетрясений в процессе его подготовки. Основы концепции тектонических волн были заложены в математической модели В. Эльзассера, в соответствии с которой перераспределение сжимающих усилий, осредненных по поперечному сечению упругой литосферы, компенсируются касательными усилиями, возникающими в силу горизонтального смещения литосферы по вязкой астеносфере (Elsasser W., 1969) [12]. Более обширный анализ исследований, посвященных тектоническим волнам, с многочисленными ссылками на первоисточники приведен в работах [1, 8]. Рассмотрим, каким образом тектонические волны могут влиять на изменения различных параметров природной среды. В соответствии с многочисленными исследованиями и расчетными моделями различных авторов тектоническая волна, аналогично сейсмической, имеет продольную и поперечную составляющие. Распространение продольной тектонической волны вызывает знакопеременные изменения плотности горных пород в большой толще земной коры, вдоль направления движения волны фиг. 1 а, б. Последовательное сжатие и растяжение земной коры в поле проходящей продольной волны вызывает попеременное увеличение и уменьшение массы горных пород под регистрирующими станциями. Поэтому гравиметр регистрирует знакопеременное изменение ускорений силы тяжести, как это показано на модели,фиг. 1 а, I. На фиг. 1 а, I показано прохождение продольной составляющей тектонической волны в земной коре 1, при этом стрелками указаны области сжатия и растяжения земной коры. Как видно из чертежа, в области фазы сжатия тектонической волны гравиметр 2 показывает увеличение силы тяжести. На фиг. 2 а, II показано схематическое изображение прохождения продольной составляющей тектонической волны. Треугольниками показаны гравиметры, а над гравиметрами показаны графики, отражающие увеличение или уменьшение силы тяжести g в зависимости от фазы сжатия или растяжения тектонической волны. Движение поперечной составляющей тектонической волны вызывает знакопеременные изменения плотности горных пород в земной коре, перпендикулярно направлению распространения волны, фиг. 1 б. Последовательное знакопеременное сжатие и растяжение земной коры в поле проходящей поперечной волны вызывает попеременное увеличение и уменьшение массы горных пород с разных сторон от регистрирующих станций. Поэтому весы Кавендиша регистрируют знакопеременные изменения гравитационного поля в двух взаимно перпендикулярных горизонтальных направлениях, как это показано на модели, фиг. 1 б. На фиг. 1 б, III схематически показано прохождение поперечной тектонической волны в земной коре 1. При этом коромысла 3 в весах Кавендиша, размещенные взаимно перпендикулярно, между которыми размещены большие массы 4, начинают колебаться в горизонтальном направлении синхронно прохождению поперечной тектонической волны. На фиг. 1 б, IV схематически показано прохождение поперечной тектонической волны в земной коре при взгляде сверху, при этом черными кружками показаны станции, регистрирующие аномальные вариации гравитационной постоянной. Стрелка указывает направление движения волны, плюсы показывают области сжатия земной коры в пределах фронта поперечной тектонической волны, а минусы обозначают области растяжения. Таким образом, физический механизм влияния тектонических волн на гравитационное поле Земли,на наш взгляд, логически убедительно обосновывается. Этот механизм может объяснить все существующие предвестники землетрясений гравитационного характера: длиннопериодные трехмерные вариации гравитационного поля, неприливные вариации силы тяжести, сейсмогравитационные эффекты, вариации гравитационного градиента и т.д. Между тем, существует также логичное объяснение механизма влияния тектонических волн на геохимические характеристики геологической среды, в том числе гидрогеохимические, газогеохимические и др. Таким образом, существует два типа предвестников землетрясений: локальные предвестники землетрясений; дальнодействующие предвестники землетрясений. Самая большая проблема заключается в том, что основной причиной обоих типов предвестников землетрясений являются одинаковые механизмы - изменения напряженного состояния горных пород. Локальные предвестники землетрясений связаны непосредственно с процессами критического повышения напряженного состояния горных пород в очаговой зоне. Дальнодействующие предвестники землетрясений являются вторичными и отражают проявление изменений различных параметров геологической среды под действием тектонических волн (волн напряжений), генерируемых очагами готовящихся землетрясений. Физический механизм проявления этих предвестников был описан выше. Таким образом, при краткосрочном прогнозировании землетрясений регистрируются одновременно локальные и дальнодействующие предвестники землетрясений. Поэтому часто за основу краткосрочного прогноза землетрясения (в радиусе нескольких сотен километров от эпицентра землетрясения) принимались дальнодействующие предвестники от очагов землетрясений, находящихся на огромных расстояниях от регистрирующих пунктов (до 10 тысяч километров). Регистрирующие приборы, фиксирующие различные предвестники землетрясений (магнитные, гравитационные, температурные, геохимические, гидрологические, электромагнитные и т.д.), в момент прохождения тектонических волн начинают регистрировать существенные изменения многочисленных параметров земной коры, ошибочно принимая их за предвестники землетрясений. В результате подобной ошибки выдается ошибочный прогноз о надвигающемся сильном землетрясении, который, естественно, не оправдывается. Подобные ложные прогнозы,связанные с регистрацией псевдо предвестников землетрясений, вызванных прохождением тектонических волн, привели к низкой эффективности краткосрочного прогноза. Предполагаемое изобретение иллюстрируется нижеследующими чертежами. На фиг. 1 а, б показан механизм влияния тектонической волны на чувствительные системы гравиметра и весов Кавендиша; на фиг. 2 - процедура фиксации моментов времени начала аномальных вариаций и идентификации зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной на всех пунктах регистрации на примере одного канала (отклонение одного коромысла); на фиг. 3 - пример карты средних скоростей тектонических волн; на фиг. 4 - схема, демонстрирующая применение координатной матрицы для определения начальных моментов вступления мнимых тектонических волн; на фиг. 5 - схема, демонстрирующая определение местоположения области эпицентра прогнозируемого землетрясения; на фиг. 6 а, б - графики зависимости периода (частоты) и амплитуды гравитационных аномалий от магнитуды; на фиг. 7 - определение числа прогнозируемых землетрясений по записи аномальных вариаций гравитационной постоянной в трех пунктах регистрации; на фиг. 8 а, б - определение местоположения прогнозируемого эпицентра землетрясения по графику зависимости между частотой зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной и расстоянием от регистрирующего пункта; на фиг. 9 - определение аномальных отклонений наклономера, отражающих прохождение тектонических волн; на фиг. 10 а, б - определение местоположения области эпицентра прогнозируемого землетрясения по данным наклрномера; на фиг. 11 - определение продольной и поперечной составляющей тектонической волны на записях зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной и силы тяжести; на фиг. 12 - схема конструкции устройства для прогнозирования землетрясений. Способ осуществляют следующим образом. В пункте регистрации одновременно периодически измеряют вариации гравитационной постоянной в четырех направлениях под углом 45 относительно друг друга и с такой же периодичностью регистрируют силу тяжести. Определяют аномальные вариации зарегистрированных значений гравитационной постоянной и силы тяжести, после чего фиксируют моменты времени начала аномальных вариаций, фиг. 2. На фиг. 2 номерами 1, 2, 3 показаны графики записей аномальных вариаций гравитационной постоянной на трех пунктах измерений, находящихся на большом расстоянии друг от друга, на одном канале(отклонения одного коромысла в весах Кавендиша). Как видно из фиг. 2, на записи во всех трех пунктах измерений (на трех регистрирующих устройствах) зарегистрированы две аномальные вариации гравитационной постоянной - А и В. В качестве параметра измерения аномальных вариаций гравитационной постоянной Q с целью упрощения расчетов принимают условные единицы (у.е.), например от 0 до 200,отражающие величину отклонения от гравитационной постоянной. Согласно способу сначала осуществляют идентификацию зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной и силы тяжести на всех пунктах регистрации. Идентификация может производиться как визуально, так и на основе вычисления различных характеристик аномалий - периода,модуляции, трендов, частотных спектров и т.д. В данном случае, аномалия А достаточно четко идентифицируется визуально на основе характера аномалии. Для визуальной идентификации аномалии необходимо установить некоторые визуальные особенности формы и характера записанной аномалии, схожие на всех графиках. Так, справа от аномалии на всех трех графиках зафиксирован дополнительный элементN, который может служить идентифицирующим элементом. Могут быть аномалии с плавным подъемом и резким спадом или ступенчатым подъемом и плавным спадом и т.д. По особенностям этих форм аномалии могут быть идентифицированы. Вторым идентифицирующим параметром является близкая длительность (период Т) аномалии. Следующим параметром идентификации может являться близкая амплитуда Z аномалии. Вторая аномалия В идентифицирована также на основе визуального анализа и выявления схожих особенностей. Например, на протяжении всей продолжительности аномалии зарегистрированы высокочастотные вариации гравитационной постоянной на всех записях. Сравнивая другие параметры можно выделить близкий по продолжительности период (продолжительность) аномалии и ее амплитуду. Зарегистрированные аномалии отождествляют с прохождением тектонических волн под пунктами регистрации. Определяют среднюю скорость движения тектонической волны по составленной заранее карте скоростей тектонических волн, показанной в качестве примера на фиг. 3. Затем определяют начальные моменты времени регистрации аномальных вариаций, как показано на фиг. 2, для аномалии А начальный момент времени Т, а для аномалии В - V. Определяют разницу во времени начальных моментов регистрации аномальных вариаций между двумя пунктами регистрации для всех возможными сочетаний. Например, если регистрация ведется в пяти пунктах, начальные моменты времени регистрации аномальных вариаций гравитационной постоянной для всех пунктов обозначим T1-T5. На следующем этапе необходимо определить разницу между начальными моментами регистрации аномальных вариаций в следующих десяти сочетаниях: Т 1-Т 2 = T1; T1-Т 3 = Т 2; Т 1-Т 4 = Т 3; Т 1-Т 5 = Т 4; Т 2-Т 3 = Т 5; Т 2-Т 4= Т 6; Т 2-Т 5 = Т 7; Т 3-Т 4 = Т 8; Т 3-Т 5 = Т 9; Т 4-Т 5 = Т 10. Составляют координатную матрицу карты исследуемой территории (фиг. 4 а) и для каждой ячейки этой матрицы, отождествляя ее с мнимым эпицентром землетрясения А, и задают начальный момент времени мнимого землетрясения. На фиг. 4 а показана координатная матрица карты мира, на которой черными точками изображены пункты регистрации 1-5. Используя значение средней скорости тектонической волны, взятой на основе карты скоростей тектонических волн, фиг. 3, вычисляют начальные моменты времени вступления мнимой тектонической волны для каждого пункта регистрации Т (фиг. 4 б). Затем вычисляют разницу между начальными моментами времени вступления мнимой тектонической волны между каждой парой пунктов регистрации во всех сочетаниях: Т 1-Т 2 = Т 1; Т 1-Т 3 = Т 2;T1-T4 = Т 3; T1-T5 = Т 4; Т 2-Т 3 = Т 5; Т 2-Т 4 = Т 6; Т 2-Т 5= Т 7; Т 3-Т 4 = Т 8; T3-T5 = Т 9; Т 4-Т 5 = Т 10. После этого для каждой ячейки матрицы вычитают из разницы между начальными моментами времени вступления мнимой тектонической волны для всех сочетаний пунктов регистрации разницу фактически определенных значений начальных моментов вступлений тектонической волны для аналогичных сочетаний пар пунктов регистрации: Т 1-Т 1 = Т 1; Т 2-Т 2 = Т 2; Т 3-Т 3 = Т 3; Т 4-Т 4 = Т 4; Т 5-Т 5 = Т 5; Т 6-Т 6 = Т 6; Т 7-Т 7 = Т 7; Т 8-Т 8 = Т 8; Т 9-Т 9 = Т 9; Т 10-Т 10 = T10. Определяют отклонения во времени фактических и теоретических значений для каждой ячейки координатной матрицы Тn. Составляют координатные матрицы временных отклонений для каждой пары пунктов регистрации во всех сочетаниях: T1; Т 2; Т 3; Т 4; Т 5; Т 6; Т 7; Т 8; Т 9; Т 10. Определяют на каждой матрице область F с наименьшими отклонениями вычисленных значений (фиг. 5), сопоставляют между собой все составленные матрицы, выделяют зону перекрытия максимального числа областей с наименьшими отклонениями и принимают ее за местоположение эпицентра прогнозируемого землетрясения, фиг. 5. Для определения времени начала и силы землетрясения, а также числа землетрясений фиксируют время момента завершения записи аномальных вариаций, по которому судят о моменте начала землетрясения. На фиг. 2 показаны моменты времени момента завершения записи аномальных вариаций, для аномалии А - момент времени R, для аномалии В - момент времени W. Начиная с момента завершения аномальных вариаций, записанных на пункте регистрации, наиболее близком к вычисленному эпицентру прогнозируемого землетрясения, отсчитывается 10 дней - период времени, в течение которого прогнози-8 018373 руется землетрясение. Строят графики зависимости периода аномалий фиг. 6 а и амплитуды аномалий от магнитуды, фиг. 6 б. По графикам зависимости периода аномалии и амплитуды аномалии от магнитуды определяют магнитуду прогнозируемого землетрясения. Например, при периоде аномалии Т = 103 на графике откладывают точку d (фиг. 6 а), и определенная по графику магнитуда прогнозируемого землетрясения будет равна 7,5. В то же время, при амплитуде зарегистрированной аномальной вариации гравитационной постоянной, равной 200 условных единиц измерения, откладывают на графике точку q (фиг. 6 б), по которой определяется магнитуда прогнозируемого землетрясения, которая в данном примере равна 7,5. Для определения числа прогнозируемых землетрясений определяют для каждого пункта измерений число вариаций с идентичными характеристиками, по которому судят о количестве прогнозируемых землетрясений, фиг. 7. В качестве примера на фиг. 7 показано определение числа прогнозируемых землетрясений. Для этого на записи аномальных значений вариаций гравитационной постоянной в случае наличия нескольких аномалий идентифицируют записанные аномалии на каждом канале отдельно (в отклонениях каждого коромысла в весах Кавендиша). На фиг. 7 цифрами 1, 2, 3 показаны графики, отражающие один канал записи на каждом из трех пунктов измерений. Процедуру идентификации аномалий осуществляют аналогично процедуре идентификации аномалий на разных пунктах измерений, описанной выше. На фиг. 7 показаны три зарегистрированные аномалии C; D; E на всех трех пунктах регистрации. Число идентифицированных аномалий 3 указывает на три ожидаемых землетрясения в пределах одной эпицентральной зоны, которые должны произойти с незначительными интервалами во времени, не превышающими, как правило, 5 дней. Последующая регистрация идентичных аномалий в процессе дальнейшего мониторинга может свидетельствовать о повторении сильных афтершоков или землетрясений в той же эпицентральной области. Для повышения достоверности определения эпицентра прогнозируемого землетрясения строят статистически достоверный график зависимости между частотой зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной и расстоянием от регистрирующего пункта до эпицентра землетрясения на основании записей уже произошедших землетрясений, фиг. 8 а. Вычисляют частотный спектр зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной во всех пунктах регистрации для прогнозируемого землетрясения и по графику определяют вероятное расстояние от каждого регистрирующего пункта до вероятного эпицентра прогнозируемого землетрясения. Принимают вычисленное расстояние за радиус окружности с центром в пункте регистрации и на карте наносят окружности с вычисленными радиусами вокруг каждого пункта регистрации, при этом область перекрытия максимального числа окружностей принимают за область эпицентра прогнозируемого землетрясения, фиг. 8 б. Для повышения достоверности определения эпицентра прогнозируемого землетрясения регистрируют аномальные отклонения показаний наклономера, установленного на основании регистрирующего устройства. Определяют аномальные отклонения, совпадающие по времени с аномальными вариациями гравитационной постоянной и силы тяжести. На фиг. 9 показаны три графика - 1; 2; 3. График 1 отражает запись аномальных вариаций гравитационной постоянной. Графики 2 и 3 демонстрируют запись аномальных отклонений наклономера N, совпадающие во времени с аномальной вариацией гравитационной постоянной. График 2 отражает наклоны земной поверхности в направлении север-юг (ось Ay), а график 3 отражает наклоны земной поверхности в направлении запад-восток (ось Ах). Откладывая значения обоих графиков на двумерном графике с осями X и Y, отражающем систему координат на карте, строят график отклонений наклономера. Определяют азимуты направлений преимущественных отклонений наклономера для каждого пункта регистрации, фиг. 10 а. Проводят на карте через пункты регистрации прямые по этим азимутам, при этом область максимального пересечения прямых принимают за область эпицентра прогнозируемого землетрясения фиг. 10 б. Для повышения достоверности определения эпицентра прогнозируемого землетрясения определяют момент первого вступления вариаций силы тяжести и принимают его за вступление продольной тектонической волны, определяют момент первого вступления аномальных вариаций зарегистрированных значений гравитационной постоянной и принимают его за вступление поперечной тектонической волны,фиг. 11. На фиг. 11 в качестве примера показаны графики зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной 1 и силы тяжести 2 на одном пункте регистрации. Сначала производится идентификация аномалий в соответствии с методикой, описанной выше для идентификации аномалий,записанных на разных пунктах регистрации. Затем выделяются идентифицированные аномалии С, D, Е. Каждая из этих аномалий отождествляется с прохождением тектонической волны. При этом график 1 отражает прохождение поперечной тектонической волны, так как регистрирует аномалии горизонтальной составляющей гравитационного поля, а график 2 отражает прохождение продольной тектонической волны, так как характеризует аномалии вертикальной составляющей гравитационного поля (силу тяжести). Таким образом, три зарегистрированные аномалии могут трактоваться как подготовка трех землетрясений. Определяют начальные моменты времени начала регистрации для всех трех аномалий на графиках 1 и 2 и определяют разницу во времени между начальными моментами регистрации аномалий, как показано на фиг. 11. Отождествляют кинематику движения тектонической и сейсмической волн и определяют местопо-9 018373 ложения эпицентра землетрясения с помощью сейсмологического метода засечек [11, стр. 33-35]. Устройство, представленное на фиг. 12, содержит две герметичных вакуумных камеры 1, подвешенные на нитях, в каждой вакуумной камере по два коромысла 2, с малыми массами на концах 3, размещенными взаимно перпендикулярно относительно друг друга, и большими массами 4, размещенными между малыми массами каждой из двух пар коромысел. При этом вторая пара (II) коромысел 2 с большими массами 4 между ними повернута на 45 относительно первой пары (I) коромысел 2 с большими массами 4, как это показано на фиг. 12 А. В нижней части одной из вакуумных камер установлен микрогравиметр 5, лазерные излучатели 6, установленные на каждом коромысле и на рычаге микрогравиметра зеркала 7, регистрирующая лазерные метки система 8, наклономер 9, установленный на основании устройства 10. Устройство работает следующим образом. Системы гравитационных датчиков, состоящих из коромысел 2 с малыми массами 3 на концах и микрогравиметра 5, размещены в вакуумных камерах 1. В данном примере показаны две вакуумные камеры, между тем, все системы датчиков могут быть установлены в единой вакуумной камере. Большие массы 4 в данном примере также размещены в вакуумной камере, но это не является обязательным условием. Большие массы 4 могут быть, при необходимости, размещены за пределами вакуумной камеры 1. Лазерные излучатели 6 направляют лазерные лучи на зеркала 7, размещенные на коромыслах 2 и чувствительной системе микрогравиметра 5, которая в данном примере выполнена в виде рычага с малой массой на конце, установленного горизонтально к земле и прикрепленного одним концом к упругому элементу.При увеличении силы тяжести малая масса микрогравиметра сильнее притягивается к поверхности Земли и рычаг опускается, при этом зеркало 7, прикрепленное к рычагу, поворачивается на определенный угол, смещая лазерный луч. Это отклонение фиксируют системой регистрации лазерной метки 8. При прохождении тектонической волны под устройством коромысла 2 начинают отклоняться от положения равновесия, установленного между большими 4 и малыми 3 массами. При этом вместе с коромыслами на определенный угол поворачиваются и прикрепленные к ним зеркала 7, отклоняя падающие на них лазерные лучи. Лазерные лучи, отражаясь от зеркал, попадают на регистрирующие системы 8, которые регистрируют эти отклонения и в виде электрических сигналов передают данные об отклонениях лазерных лучей в компьютер для дальнейшей обработки и записи в базу данных. На поверхности основания устройства 10 установлен наклономер 9, который при отклонениях поверхности основания устройства от горизонтального положения регистрирует эти отклонения и передает их в виде электрических сигналов в компьютер для дальнейшей обработки и записи в базу данных. Информация, принятая во внимание. 1. Khalilov E.N. Forecasting of earthquakes: the reasons of failures and the new philosophy. SCIENCEcataclysms and global problems of the modern civilization", 19-21 September, 2011, Turkey, Istambul, SWB,London, 2011, p. 23-24, ISBN 978-9952-451-14-6. 6. Давыдов В.Ф., Корольков А.В., Никитин А.Н. и др. Способ предсказания землетрясений. Патент на изобретение RU 2204852 С 1, Россия, Москва, 20.05.2003, бюл.14. 7. Хасанов М.М., Негматуллаев С.Х., Брудный Л.Г. и др. Способ прогнозирования землетрясений и устройство для его осуществления. Авт. св. 894632 G01, 30.12.1981, бюл.48, СССР, Москва, 1981. 8. Khalilov E.N. Global Network for the Forecasting of Earthquakes - GNFE. International System ofPlanet. Inter. N.Y., Willey, 223-246 (1969). ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ прогнозирования землетрясений, включающий одновременное периодическое измерение вариаций гравитационной постоянной в двух взаимно перпендикулярных направлениях и силы тяжести,минимум, в трех пунктах регистрации и определение на основе зарегистрированных аномалий времени,силы и места эпицентра землетрясения, отличающийся тем, что дополнительно регистрируют гравитационную постоянную одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, повернутых по отношению к первым измерениям под углом 45, определяют аномальные вариации зарегистрированных значений гравитационной постоянной и силы тяжести, определяют моменты времени начала аномальных вариаций, зарегистрированных на каждом пункте измерения, осуществляют идентификацию зарегистрированных аномальных вариаций на всех пунктах регистрации, отождествляют идентифицированные аномалии с прохождением тектонических волн под пунктами регистрации, определяют среднюю скорость движения тектонической волны, определяют разницу во времени начальных моментов регистрации аномальных вариаций между двумя пунктами регистрации для всех возможных сочетаний, составляют координатную матрицу карты исследуемой территории и для каждой точки этой матрицы, отождествляя ее с мнимым эпицентром землетрясения, задают начальный момент времени мнимого землетрясения,используя значение средней скорости тектонической волны, вычисляют начальные моменты времени вступления мнимой тектонической волны для каждого пункта регистрации, затем вычисляют разницу между начальными моментами времени вступления мнимой тектонической волны между каждой парой пунктов регистрации во всех сочетаниях и вычитают из нее разницу фактически определенных значений начальных моментов вступлений тектонической волны для аналогичных сочетаний пар пунктов регистрации, определяют отклонения во времени фактических и теоретических значений для каждой ячейки координатной матрицы, составляют координатные матрицы временных отклонений для каждой пары пунктов регистрации во всех сочетаниях, определяют на каждой матрице область с наименьшими отклонениями вычисленных значений, сопоставляют между собой все составленные матрицы, выделяют зону перекрытия максимального числа областей с наименьшими отклонениями и принимают ее за местоположение эпицентра прогнозируемого землетрясения. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фиксируют время момента завершения записи аномальных вариаций, по которому судят о моменте начала землетрясения, а по графикам зависимости периода аномалии и амплитуды аномалии от магнитуды судят о магнитуде землетрясения, определяют для каждого пункта измерений число аномальных вариаций с идентичными характеристиками, по которому судят о количестве прогнозируемых землетрясений. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что строят статистически достоверный график зависимости между частотой или периодом зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной и расстоянием от регистрирующего пункта до эпицентра землетрясения на основании записей уже произошедших землетрясений, вычисляют частотный спектр или периодограмму зарегистрированных аномальных вариаций гравитационной постоянной во всех пунктах регистрации, по графику определяют вероятное расстояние от каждого регистрирующего пункта до вероятного эпицентра прогнозируемого землетрясения, принимают вычисленное расстояние за радиус окружности с центром в пункте регистрации и на карте наносят окружности с вычисленными радиусами вокруг каждого пункта регистрации, при этом область перекрытия максимального числа окружностей принимают за область эпицентра прогнозируемого землетрясения. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что регистрируют аномальные отклонения показаний наклономера, определяют аномальные отклонения, совпадающие по времени с аномальными вариациями гравитационной постоянной и силы тяжести, определяют азимуты направлений преимущественных отклонений наклономера на основании построения диаграммы направленности для каждого пункта регистрации и проводят на карте через пункты регистрации прямые по этим азимутам, при этом область максимального пересечения прямых принимают за область эпицентра прогнозируемого землетрясения. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что определяют момент первого вступления вариаций силы тяжести и принимают его за вступление продольной тектонической волны, определяют момент первого вступления аномальных вариаций зарегистрированных значений гравитационной постоянной и принимают его за вступление поперечной тектонической волны, отождествляют кинематику движения тектонической и сейсмической волн и определяют местоположения эпицентра землетрясения с помощью сейсмологического метода засечек. 6. Устройство для прогнозирования землетрясений по п.1, содержащее вакуумную камеру и находящиеся в ней подвешенные на нитях два взаимно перпендикулярно размещенных коромысла с малыми по массе грузами на концах, размещенные между коромыслами два больших по массе груза, гравиметр,систему регистрации отклонений коромысел и гравиметра, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит вакуумную камеру с двумя коромыслами, подвешенными на нитях с малыми по массе грузами на концах, и размещенные между коромыслами два больших по массе груза, причем система из коромысел и больших по массе грузов в дополнительной вакуумной камере повернута под углом 45 по отношению к системе из первых коромысел с большими по массе грузами из основной вакуумной камеры, при этом обе вакуумные камеры установлены на основании, которое снабжено наклономером.

МПК / Метки

МПК: G01V 7/06

Метки: землетрясений, устройство, способ, осуществления, прогнозирования

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/18-18373-sposob-prognozirovaniya-zemletryasenijj-i-ustrojjstvo-dlya-ego-osushhestvleniya.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ прогнозирования землетрясений и устройство для его осуществления</a>

Предыдущий патент: Тетразамещенные пиридазины в качестве антагонистов пути hedgehog

Следующий патент: Способ полимеризации этилена

Случайный патент: Способ получения сальниковых уплотнителей для полиграфических машин